История Испании. Часть X — Развитие колоний. Война с США (Gran España)

Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Продолжаю публиковать статьи по своей испанской альтернативе, и сегодня речь пойдет о конце XIX столетия и испано-американской войне. Также будут рассмотрены вопросы колониального развития Испании и Португалии вместе с крупными колониальными проектами и восстаниями на Кубе и Филиппинах.

Португальские колонии

У Португалии к середине XIX столетия имелись и другие колонии помимо утерянной и быстро развивающейся Бразилии. Главными из них, конечно же, были индийский Гоа и китайский Макао – они давали наибольшую прибыль и считались жемчужинами португальской короны. Несколько меньшую прибыль давали индонезийские колонии в Восточном Тиморе, служившие основным поставщиком пряностей для Португалии, и совсем малоприбыльными оставались африканские колонии португальцев в Анголе и Мозамбике. Совсем уж небольшие островные владения вроде Кабо-Верде служили скорее перевалочными базами и опорными пунктами в океане, чем имели значительную экономическую ценность.

После стабилизации ситуации в стране и восхождения на престол короля Карлуша I вопрос колоний был поднят на государственном уровне. Именно колонии должны были стать – по мнению нового правительства – источником ресурсов для восстановления и развития Португалии хотя бы до уровня более или менее крепкого государства, но для развития и укрепления колоний банально не было средств. Это вынуждало искать иные пути развития, и в 1876 году был заключен Лиссабонский договор между Испанией и Португалией, который фактически устанавливал режим совместного использования колоний. В Восточной и Западной Африке строились опорные пункты для военно-морского флота Испании, также испанцы допускались к деятельности на территории португальских колоний, однако лишь за уплату отдельных налогов, которые шли на укрепление и развитие самой Португалии. В Макао размещалось испанское представительство, и отныне Испания получала возможность торговать с Китаем через португальский порт. Кроме того, было создано совместное испано-португальское колониальное общество, чьей задачей должно было стать расширение колоний в Африке, которые ранее занимали лишь узкий участок вдоль берега. На испанские деньги из числа колонистов собирались исследовательские группы, которые начали углубляться дальше в континент. Любые территории, исследованные этими группами, присоединялись к Португалии, но испанцы на них пользовались особым положением и фактически могли использовать богатства новых территорий на свою пользу – стабильно отстегивая при этом проценты португальцам [1]. Особенно крупных масштабов достигли экспедиции конца 1880-х годов, когда король Карлуш начал усиленно продвигать план «Розовой карты» по соединению между собой территориально Восточной и Западной Африк.

Однако такая активизация Португалии в Африке вызвала в результате дипломатический кризис, когда экспедиции португальцев вступили на территории, на которые претендовала Великобритания. В 1889 году англичане выдвинули ноту протеста и заявили, что в случае необходимости будут отстаивать свои интересы в Африке с оружием в руках, заодно как бы между прочим отправив в Южную Африку боевую эскадру, которая по неясным причинам задержалась на несколько недель в Лиссабоне. Намек был понятен, и несмотря на политическую поддержку, оказанную Испанией, Португалия заключила с Великобританией договор, который определил границу между английскими и португальскими владениями. План «Розовой карты» оказался забыт. Эти события имели сильный резонанс в государстве – действия англичан вызвали сильное возмущение, а поддержка испанцев, наоборот, была воспринята как братская помощь. В результате этого британское влияние в меньшей стране Пиренейского полуострова постепенно стало сходить на нет, и ему на смену пришло практически безоговорочное влияние Испании.

Колонии Испанской империи

В конце XIX столетия продолжали развиваться и собственные колонии Испании. Вице-королевства Антилия и Филиппины стали постепенно приобретать автономию – пока еще местную, низшего ранга, но после начала этого процесса получение полной автономии становилось вопросом времени. Постепенно реформировалась и организация прочих колониальных территорий – так, острова Тихого океана были сгруппированы в генерал-капитанства (Каролины, Марианы и Палау), но от идеи включениях их в вице-королевство Филиппины отказались, и эти генерал-капитанства остались подчинены напрямую метрополии.

Еще при Карлосе IV начали развиваться испанские колонии в Африке – частная торговая компания, базирующаяся на остров Фернандо-По, активизировала торговлю с материком и стала создавать опорные пункты на побережье. Постепенно местные территории стали осваиваться колонистами, и в 1869 году здесь было создано генерал-капитанство Испанская Гвинея со столицей в городке Санта-Исабель, которое принялось расширять свое влияние на побережье. В 1870-х годах ситуация в регионе ужесточилась – начали прибывать германские колонисты, которые составили достаточно серьезную конкуренцию испанцам, пока за дело не взялось государство: в Гвинею прибыла небольшая эскадра, была основана сеть укреплений, побережье объявили владениями испанской короны, и торговля с местными племенами теперь ограничивалась согласно испанскому колониальному законодательству. В 1884 году состоялась Берлинская конференция, которая решала вопросы колоний, и Гвинея стала предметом жарких споров между Германией и Испанией – в конце концов, было решено признать территории за испанцами, при этом взамен Испания поддерживала остальные колониальные претензии Германии в Африке. Кроме этого, на этой конференции Испании также перепала территория Западной Сахары, однако контроль над ней был весьма условным, ибо больших прибылей эта колония, организованная в генерал-капитанство, не приносила. Испанская Гвинея же была преобразована в 1885 году в вице-королевство Камерун, а Испанская Гвинея стала лишь составной частью этой колонии. Помимо Камеруна, Западной Сахары и Марокко, колоний Испании в Африке не имелось.

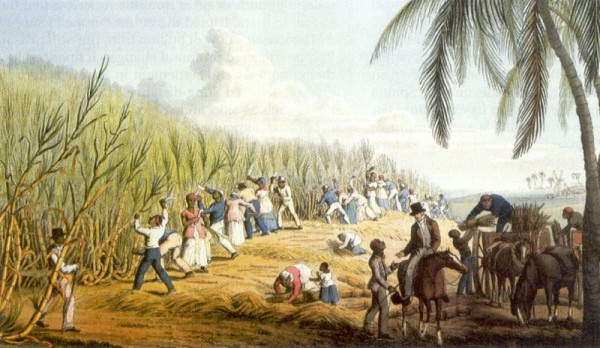

Вице-королевство Камерун быстро расширялось, как росло и его богатство [2]. В нем имелось достаточно много территорий, пригодных для земледелия, но не используемых местными племенами, в результате чего уже с 1870-х годов сюда устремился значительный поток поселенцев. Началось развитие местной инфраструктуры – строились железные дороги, появился регулярный речной транспорт, сеть телеграфа. Серьезным сдерживающим фактором для развития колонии некоторое время служила угроза заболевания трипаносомозом, однако испанским ученым в 1889 году удалось обнаружить, что переносчиком болезни является муха цеце, чье распространение можно серьезно снизить за счет определенных мер по вырубке кустарника и уменьшения поголовья крупного рогатого скота, после чего приток мигрантов еще больше увеличился. В Камерун из Южной Америки перевезли гевею, и появились крупные плантации, производящие каучук. Помимо этого, колония стала активно экспортировать кофе, какао, сахарный тростник, фрукты и овощи, хлопок, ценные породы древесины. Из полезных ископаемых в Камеруне обнаружили залежи железных руд и нефти, хотя с добычей их по различным причинам первое время не спешили. Камерун оказался чрезвычайно ценной колонией, и ее скорейшее развитие стало государственным приоритетом – в результате чего была создана целая кампания по популяризации переселения, всем желающим обеспечивались определенные льготы на переезд и поселение. Из-за огромного притока колонистов не только из Испании, но и из других колоний, численность белого населения стала неуклонно увеличиваться, а численность местных жителей из-за болезней и внутренних конфликтов стала уменьшаться, в результате чего к 1900 году на 2,5 миллиона коренных жителей приходилось уже 750 тысяч белых, в то время как за 50 лет до этого из 3 миллионов населения лишь несколько десятков тысяч имели европейское происхождение.

После Каролинского кризиса значительное внимание уделили островным колониям Тихого океана. Большой ценности они не представляли, но могли служить в качестве ограниченного источника продукции сельского хозяйства, а главное – в виде промежуточных морских баз, в том числе и для нужд Армады. Потому в начале 1890-х постепенно начали создаваться «базы подхвата» на главных островах каждого из трех генерал-капитанств – Гуаме, Палау и Понапе. Самой крупной из этих баз стал Гуам, на котором помимо запаса топлива и минимального гарнизона были построены также кое-какие укрепления. В 1896 году гарнизон этого острова укрепили, а в составе генерал-капитанства было создана еще одна перевалочная база, на острове Сайпан. Несмотря на все усилия, эти базы носили скорее вспомогательный характер и не могли использоваться длительное время большим количеством кораблей без подвоза припасов. Однако они четко обозначили присутствие испанской администрации, что исключило возможность повторения сценария Каролинского кризиса.

В то же время повышались требования к «старым» колониям в Америке и Северной Африке – промышленность Испании требовала все больше и больше сырья, а полезные ископаемые ее были хоть и значительными, но не бесконечными. Прежде всего это коснулось Колумбии, в которой обнаружили большое количество залежей угля и железа. Расположение их в дебрях тропических лесов никого не смущало – и сквозь чащи прорубались просеки, строились железные дороги и основывались новые поселки горняков. Увеличивалась выработка и других материалов – в частности, драгоценных камней. В Перу также развернулась масштабная кампания по увеличению выработки горнодобывающей промышленности, причем какое-то время даже существовала недостача рабочих рук, которая покрывалась за счет недавно прибывших мигрантов. Собственная промышленность этих колоний развивалась не слишком быстрыми темпами, и в основном сосредотачивалась на производстве товаров народного потребления или переработке некоторых ресурсов. Сложная продукция, вроде паровозов и автомобилей, поставлялась из метрополии по дешевым ценам, и потому местное производство в конце XIX столетия было еще обреченным уступать индустриальному могуществу Испании. Развивалось также и сельское хозяйство, в частности была организована централизованная система по выращиванию и добыче каучука, хлопка, сахарного тростника – часть всего этого, особенно тростника, перерабатывалась сразу же, на местах, и только потом развозилась по всему миру. Для этого требовалось большое количество торговых кораблей – и верфи стали развиваться даже в колониях, строя транспортные корабли малого и среднего тоннажа. Однако одним этим вопросы логистики не ограничивались – требовалось также развивать новые пути перевозок. И как никогда обострился вопрос с созданием канала между Атлантикой и Тихим океаном.

Панамская эпопея

Идея прорыть трансокеанский канал возникла еще в XVI столетии, и не покидала умы людей даже после запрета на любые расчеты испанского короля Филиппа II, который заявил «что Бог соединил, то человек разъединить не может», подразумевая узкий перешеек между Северной и Южной Америками. Однако в более поздние времена проекты все равно начали прорабатывать – один из них был датирован 1790-м годом, и автором его был итальянец на испанской службе Алессандро Маласпина [3]. Администрация короля Габриэля рассмотрела этот проект, однако вердикт оказался неутешительным – он имел большую стоимость, которая, по мнению короля и его советников, еще и была занижена на несколько порядков. В начале XIX века создание канала все еще активно обсуждалось, в том числе и на международном уровне — в частности, в 1850 году был заключен договор в Картахене (Колумбия), по которому все ведущие страны мира обязывались соблюдать и поддерживать нейтралитет межокеанского канала в том случае, если он все же будет построен. Сроков действия договор не имел.

Всерьез проектом занялись в 1869 году, после открытия Суэцкого канала в Египте. Была создана специальная комиссия, которая должна была обследовать все возможные варианты постройка канала на территории Гватемалы или Колумбии. Окончательный вердикт был вынесен в 1875 году – наиболее выгодным будет постройка по маршруту Панама – Колон. Однако создание его усложнялось гористыми условиями местности, в результате чего рытье канала на уровне моря требовало в некоторых местах углубляться на 80 с лишним метров в грунт, или необходимо было создать систему шлюзов. В 1876 году было принято решение – вести постройку канала на уровне моря. Работы по прокладке маршрута и подготовке к постройке начались в этом же году, однако сразу же строители столкнулись с проблемами в виде болезней и большой трудоемкости работ. Требовались огромные деньги и регулярное финансирование, а также постоянный приток рабочих, чья смертность на этом этапе была достаточно высокой. Ситуация несколько исправилась в 1879 году, когда к проекту подключился французский капитал, однако и после этого процесс шел с трудом. Участие Испании в проекте сильно уменьшилось, французы выкупили большую часть акции компании, которая должна была строить канал – но в 1892–1893 годах разразился Панамский кризис: вскрылись многочисленные случаи коррупции с французской стороны, в качестве взяток были потрачены огромные суммы денег, в результате чего на собственно строительство тратились относительно небольшие суммы, которых явно не хватало из-за постоянного увеличения стоимости работ. В результате этого Франция покинула проект, а акции компании были вновь выкуплены Испанией, которая вновь взяла дело под свой полный контроль.

В 1894 году директором компании был назначен Луис Франсиско Идальго де Сервера, талантливый администратор и крупный испанский предприниматель. Он подошел к вопросу с прагматической точки зрения: его совершенно не привлекала высокая смертность среди рабочих из-за болезней, как не привлекали и значительные трудности с рытьем канала на уровне моря. При нем проект значительно переработали – у канала появились шлюзы, причем с каждой стороны они были продублированы так, чтобы имелась возможность свободного прохода кораблей при осуществлении ремонта половины шлюзов. Была создана сеть больниц и запасено большое количество хинина для борьбы с малярией; его же люди еще в 1892 году обнаружили, что переносчиком желтой лихорадки, от которой гибла большая часть рабочих, являются москиты, обитающие в джунглях – в результате чего первым делом он объявил войну местной растительности, и вычистил от леса и кустарника всю полосу, в которой должен был строиться канал. После этого началась закладка шлюзов и подготовка к рытью нового маршрута. Работы осуществлялись одновременно с двух сторон – из Колона (Карибское море) и Панамы (Тихий океан). Однако огромные расходы и проблемы с финансированием замедлили работы – инвесторы после Панамского скандала несколько лет назад весьма холодно относились к проекту. В результате этого к испано-американской войне канал только начинал строиться, хотя уже был проделан колоссальный объем работ по подготовке к работе в материально-техническом и научно-теоретическом планах.

Вскоре постройка канала резко ускорилась, и это было связано с большой заинтересованностью в нем США. После того как канал не удалось получить военным путем, а местные сепаратисты потерпели крах, американские предприниматели решили, что само наличие такого канала важнее прямого контроля над ним, и компания стала активно получать американское финансирование. Кроме того, и в самой Испании признали большую важность этого канала, в результате чего увеличился приток денег и из Европы, а вместе с этим в дело вступили англичане, французы и даже немцы – в результате чего постройка канала резко ускорилась. Было решено реализовывать «план-максимум» по всему необходимому комплексу мер, связанных с каналом, в том числе дублирование, возможность прохода одновременно нескольких кораблей, разные вспомогательные службы, и т.д. Все эти меры должны были обеспечить надежную работу канала и высокую его проходимость. В 1904 году был заключен Панамский договор, в котором участвовали все государства-инвесторы. Он устанавливал полный нейтралитет канала, гарантами которого выступали двое главных строителей – Испания и США. Территория, которую занимал канал со своей инфраструктурой, была выделена в отдельный округ, который де-юре оставался в составе королевства Колумбии, а де-факто представлял собой независимый субъект, управляемый пятью комиссарами – колумбийским, испанским, американским, французским и британским. Вырученные деньги за проход кораблей тратились на поддержание работы канала, остаток передавался властям Колумбии в качестве нефиксированной платы за аренду или откладывался на отдельные счета, в качестве капитала на случай непредвиденных затрат вроде исправления аварий или модернизации. Канал официально защищал гарнизон, половина из которого состояла из американских войск, а вторая – из испано-колумбийских. Первый корабль был пущен по каналу уже в 1911 году, а официальное открытие состоялось в 1915, на всемирной выставке в Сан Франциско. Таким образом, канал был официально открыт спустя 46 лет после начала постройки, которая превратилась в целую эпопею.

Волнения в колониях

В конце XIX столетия в испанских колониях активизировались различные политические движения. По роду деятельности и идеологии они сильно отличались друг от друга, и представляли угрозу Испании лишь в небольших масштабах, однако существовали три движения, которые в результате доставили империи множество проблем и вылились в реальные вооруженные конфликты. Ими стали Панамские сепаратисты, Кубинские республиканцы и Филиппинские националисты.

Из этих трех проблем наименьшей по ущербу оказались филиппинские националисты. Филиппины к концу XIX века уже представляли автономное вице-королевство с полным местным самоуправлением, и вмешательство в местные дела со стороны метрополии было относительно небольшим – в том числе из-за большой отдаленности этих территорий от Испании. В администрации вице-королевства преобладали местные уроженцы. Однако все это не предотвратило создание организации Катипунан – «Сынов Родины». Имелся и значительный процент недовольных центральной властью, которая часто действовала авторитарно, в результате чего Катипунан стал постепенно набирать популярность. В 1892 году эта организация провозгласила создание независимой Филиппинской республики, однако провозглашение осталось лишь формальностью – Манила и основные города остались лояльными центральным властям и Испании. В результате развернулась партизанская война, а «Сыны Родины» при наличии существующей центральной власти рассматривались многими как обыкновенные разбойники, да и по факту действовали аналогично. Организация пользовалась поддержкой иностранцев – особенно американцев – но не смогла добиться значительных успехов. После гибели в боях основной командной верхушки Катипунан разделился на две части. Наиболее радикальная ушла партизанить в лесах и там и продолжала воевать до середины 1900-х годов, а умеренная часть сдалась на милость центральных властей. При вмешательстве метрополии большинство сдавшихся были амнистированы, а Катипунан постепенно превратился во вполне разрешенную партию, по идеологии схожую на испанских Националистов, став одной из самых популярных партий на Филиппинах после 1920-х годов.

Похожая ситуация сложилась в Колумбии, где с 1895 года начались конфликты между центральной властью и жителями региона Панама. Сепаратисты требовали отделения от Колумбии, при этом заявляя о полной лояльности Испании; тайно им оказывали поддержку США, в Панаму отправлялось оружие и волонтеры, что ставило под сомнение искренность заявлений о лояльности. Однако и напрямую Испания вмешаться не могла, опасаясь окончательно отвратить от себя местное население, в результате чего действовать пришлось одним только колумбийцам. И тут развернулась партизанская война, которая оказалась для колумбийцев тяжелым испытанием, и которая сильно помешала строительству Панамского канала. Наличие сепаратистов в Панаме стало причиной снаряжения целой экспедиции во время испано-американской войны на подмогу восставшим, однако напрямую вмешиваться в конфликт с колумбийцами, которые де-юре оставались нейтральными, да еще и отправлять большую часть флота фактически в капкан, когда на Кубе базировалась сильная испанская эскадра, американцы не решились. Это, вкупе с поражением США в войне, послужило причиной капитуляции сепаратистов в 1899 году.

А вот на Кубе ситуация стала складываться достаточно серьезно. Из-за таможенной войны с США многие кубинцы потеряли значительные доли прибыли или вовсе работу, начало возрастать возмущение, причем местным властям не удалось направить его против внешнего врага, и во всем обвинили администрацию вице-королевства Антилия. Была создана КРА – Кубинская Республиканская армия, которая в 1895 году подняла восстание и начала вести партизанские действия против центральных властей. Эффективную тактику против партизан выработать не удалось, как и пресечь прибытие на Кубу американского оружия и волонтеров, которые оказали республиканцам серьезную поддержку. Даже когда экономическая ситуация на острове стала постепенно налаживаться, проблема все равно осталась. Активизация действий в 1897 году со стороны властей, которых поддержали местные части испанского гарнизона, привела к бурному осуждению со стороны «международной общественности». Американцы даже прислали в Гавану свой броненосец «Мэн», с целью защиты американских граждан и их имущества, а также наблюдения за действиями испанцев, но тут 18 февраля 1888 года броненосец взорвался прямо на рейде города по неизвестной причине, скорее всего – из-за халатности экипажа [4]. Более удобный повод для объявления войны было тяжело придумать, а США уже давно собирались «сыграть в игру» за передел влияния в Америке с Испанией, и потому уже 14 марта штаты объявили войну Испании, заявив, что испанцы устроили взрыв корабля….

Испано-американская война

К началу 1898 года США смогли создать 100-тысячную кадровую армию и достаточно многочисленный флот, имеющий на вооружении преимущественно большие океанские корабли. Имелась развитая система набора волонтеров и запасы оружия, что теоретически позволяло при необходимости быстро нарастить численный состав армии. Однако все это оставалось грозным только на бумаге, на практике же у американцев существовали определенные организационные проблемы, серьезно усложнявшие жизнь, а главное – полное отсутствие опыта. Американцы стали активно приобщаться к европейскому опыту лишь с начала 1890-х годов, но делали это не в полном объеме, и предпочитали собственный путь развития кораблей и механизмов, что без проверки на практике оказалось так себе решением. В результате этого из всех кораблей мировым стандартам соответствовали лишь те, что совсем недавно вступили в строй, а остальные были уже морально устаревшими и не отвечали современным требованиям. Армия использовала тактические наставления времен Гражданской войны и фактически не умела воевать в современных условиях, хоть и оснащалась вполне современными образцами вооружения.

А вот Испания оказалась вооружена и подготовлена не в пример лучше – сказывалось наличие постоянной военной практики и активное приобщение к европейскому опыту и гонкам вооружений. Ее флот численно превосходил американский, корабли постройки 1890-х годов были отлично вооружены, экипажи обучены. Армейская подготовка личного состава в Испании считалась одной из лучших в мире, армия была многочисленной, а воинская повинность позволяла поставить под ружье в короткие сроки большие массы войск. Однако, как и у американцев, все это было огромной силой лишь на бумаге, а на практике в силу вступало огромное количество оговорок. Так, в армии имелись части «быстрого реагирования», составленные из профессиональных военных, и они могли участвовать в конфликте с первых дней – однако для развертывания остальных полков требовалось время, да и перебросить на Кубу их было не так уж и просто, как казалось на первый взгляд. Кроме того, для Испании оставалась действенной одна большая проблема: испанцы не знали, где могут нанести удар американцы, а защитить требовалось слишком много. Помимо Кубы, уязвимыми признавались государства Карибского бассейна, Филиппины, острова Тихого океана, даже сама метрополия – в результате чего большие наличные силы приходилось рассредоточивать между разными ТВД в рамках перестраховки, и те оказались «размазаны» по всему миру. На протяжении всей войны испанские войска на суше и эскадры на море редко решительно превосходили американские силы, которые практически целиком сосредоточили свои усилия в Мексиканском заливе, где и развернулись главные события той войны.

Началом боевых действий послужила блокада Кубы силами американского флота, которая привела к множеству стычек с отдельными испанскими кораблями. Основные силы испанского флота оказались разделены – меньшая часть оказалась в Гаване, заблокированная американскими кораблями, а большая часть находилась или в Сантьяго-де-Куба, или в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико). Пользуясь этим, а также развивая успех, американцы высадили на западном краю острова Куба, у Сандино, свои войска и начали постепенное продвижение вглубь острова, на восток. Отряд кораблей из Гаваны после получения известий о десанте попытался выйти в море и помешать американцам, но был встречен превосходящими силами противника, принял бой и был вынужден вернуться обратно в Гавану. Американцы, развивая успех, смогли отбросить небольшие испанские заслоны, подошли к Гаване и осадили ее. Впрочем, на этом их успехи на суше закончились – город был достаточно хорошо укреплен, а перед его блокадой туда смогли проскользнуть достаточно многочисленные войска под началом генерала Косме Диаса, который возглавил оборону Гаваны против американцев. Дальше на восток американцы далеко не заходили, не желая оставлять в тылу сильные войска противника без присмотра и не имея больших резервов. Осада начала затягиваться.

Война шла и на Филиппинах. Испанская эскадра, расположенная на Филиппинах, понятия не имела, куда могут нанести удар американцы, и потому местный командующий, адмирал Паскаль Сервера, был вынужден также рассредоточить свои силы, отпустив старые крейсера действовать против американского судоходства, отправив небольшие отряды кораблей на Гуам и в Давао. Основные свои силы, которые были не так уж и многочисленны, он сосредоточил в Кавите, и не ошибся – американцы, плохо представляя себе то, каким противником на море являются испанцы, отправили свою Азиатскую эскадру в рейд на главную военно-морскую базу Испании в регионе. Произошедшее крупное сражение оказалось американцами проиграно, а из-за отсутствия вблизи собственных баз сильно поврежденные корабли были вынуждены или интернироваться в ближайших нейтральных портах, или тащиться аж на Гавайи. В результате для действий против Филиппин пришлось формировать новую эскадру, а Сервера тем временем решил отремонтировать свои корабли и «отправиться в гости» к американским берегам – впрочем, вовремя одумался, так как далеко не все его корабли обладали достаточной для того автономностью.

А на Кубе тем временем бои шли с переменным успехом. Диас сидел в осаде в Гаване и сдаваться не собирался, активную поддержку ему оказывали местные кубинские волонтеры и корабли Армады. В восточной части острова тем временем усиливались испанские войска, и формировалась мощная эскадра во главе с адмиралом Вильямилом, в числе офицеров которой находился и Генрих Прусский, принц-консорт Испании. Эти силы активизировались к концу лета – войска перешли в наступление, а флот начал предпринимать активные действия, используя в качестве базы остров Пинос. Благодаря смелым действиям Вильямила удалось «вытащить» из Гаваны остальные корабли, и его эскадра стала представлять серьезную угрозу для американцев. Кроме того, на суше успешно наступала испанская армия Арсенио Линареса – в сентябре она уже постепенно оттесняла превосходящие силы американцев к Гаване, давая множество мелких сражений и стабильно побеждая армию противника – хорошо вооруженную и многочисленную, но все еще не имеющую достаточно эффективного командования и опыта войны. В результате всех этих действий осенью 1898 года Гавана была деблокирована, а американские войска постепенно оттеснялись к Сандино. В конце концов, 18 октября было решено эвакуировать армию с Кубы. Американский флот, несмотря на действия эскадры Вильямила, смог обеспечить прикрытие и защитить большинство транспортов с войсками, а арьергард американской армии – сдерживать Линареса, выигрывая время для эвакуации. Тем не менее, около 8 тысяч американцев попали в плен.

Однако война на этом не окончилась – испанцы хорошо сыграли от обороны, и теперь настало время переходить в наступление. И именно здесь у них появились серьезные проблемы с планированием – наступление означало осуществление десантной операции на территорию США, а даже самые авантюрные испанские генералы прекрасно понимали, что для этого понадобится прорва войск, и еще больше предметов снабжения. Между тем американцы, эвакуировав с Кубы свою армию, принялись повально наращивать численность своей армии, готовясь к испанскому вторжению, угроза которого подстегнула рядовых граждан и увеличила приток волонтеров в вооруженные силы. Последним щитом на пути испанцев оставался флот – и он делал что мог, совершая рейды к Кубе и по наводке наблюдательных пунктов с островов Флорида-Кис выходя на перехват кораблей Армады. Вильямил не оставлял эту деятельность без ответов и совершил несколько рейдов к берегам США, а затем принялся с помощью десантов и обстрелов с кораблей методически «выбивать» американские наблюдательные пункты на островах. Здесь косвенным образом подтвердились опасения испанских генералов о том, что высадка на территорию США превратится в кровавую баню – Форт-Джефферсон на острове Гарден-Ки пришлось ровнять с землей, чтобы десант смог взять штурмом его руины, ибо янки, плохо проявившие себя во время активных действий на Кубе, в обороне и на родной земле внезапно стали ожесточенно сопротивляться до последнего солдата. Такая война, с множеством действий без каких-либо значительных результатов, продлилась до середины лета 1899 года. На Тихом океане за это время произошел лишь один крупный эпизод – небольшой отряд американских кораблей попытался занять Гуам, однако встретил старый испанский крейсер с двумя канонерками, принял бой, получил несколько снарядов и поспешил ретироваться, пользуясь превосходством в скорости, так и не выполнив задачу. В остальном на Тихом океане царили тишина и покой: огромные расстояния между территориями воюющих держав мешали вести активные боевые действия, и приходилось ограничиваться небольшими рейдами одиночных кораблей.

Исход войны решился на море, в ходе двухдневной битвы в Мексиканском заливе. Американцы оказались разбиты, потеряв несколько кораблей; эскадра адмирала Вильямила также понесла потери, но оказалась победительницей. Это стало последней каплей для США, и было решено пойти на переговоры. Как ни странно, но Испания была только за мир – несмотря на подготовку к десантной операции, перспективы войны на территории США оставались для испанцев все равно безрадостными. Ни одна сторона на мирных переговорах также не пыталась «обнаглеть» и не выдвигала какие-то жесткие требования – и янки, и испанцы просто хотели побыстрее прекратить эту глупую войну, тем более что первопричина ее – кубинские республиканцы – капитулировали вскоре после эвакуации американских войск с острова. По условиям договора США отказывались от поддержки любых мятежников на территории Испании или ее колоний, обязывались возместить материальный ущерб, нанесенный их действиями в ходе войны, завершали «таможенную войну» с Испанией, и…. Все. Обмен пленными происходил без всяких эксцессов, а американской общественностью условия мира были приняты как вполне умеренные и в чем-то даже справедливые. Как бы это странно не звучало, но после окончания войны отношения США и Испании оказались на лучшем уровне, чем до нее – призывы к войне уже не звучали что в Вашингтоне, что в Мадриде. Для обеих сторон стало понятно, что воевать им друг с другом попросту невыгодно – что американцам, что испанцам для победы требовалось вложить огромные ресурсы, а плоды этой победы в любом случае были бы невелики. Это резко остудило пыл милитаристов, и война США с Испанией в результате стала хорошим прологом для сближения этих двух государств.

Также из этой войны были извлечены и уроки в плане тактики, стратегии и вооружений. Так, на суше показала свое полное превосходство скорострельная артиллерия и пулеметы, а окопы давали пехоте такую степень защиты от атакующего противника, что с 1899 года стали одной из важнейших составляющих частей испанской тактики, а многие умы задумались и о том, как эту крепкую оборону теперь надо будет преодолевать. Решительно Имперская армия перешла и на униформу защитных цветов, и на использование стрелковых цепей вместо плотного построения, хотя от последнего стали отказываться еще по опыту предыдущих конфликтов. На море выводов из войны было извлечено еще больше – рост дистанции, увеличение роли пушек крупного калибра, достаточно небольшая эффективность орудий среднего калибра на средних дистанциях, эффективность торпедного оружия при использовании в ночное время, необходимость четкой системы разведки, низкая эффективность пушек калибром менее 90 мм по миноносцам противника…. Обобщение и определение четких выводов из этой войны заняли много времени, но привели к тому, что испанцы одновременно с британцами приступили к постройке дредноутов, первыми в мире построили легкие крейсера с поясной бронезащитой, а также начали активно использовать для морской разведки дирижабли. Пригодилась и крупномасштабная программа подготовки к десанту на американскую территорию – среди планируемых, но не реализованных мер была постройка специализированных десантных кораблей, которые должны были свести к минимуму время высадки пехоты с артиллерией и снабжением на необорудованный берег, а также прорабатывались различные варианты применения этих кораблей, рассматривались многие теории ведения десантной операции…. Все это отложили в долгий ящик – но при первой необходимости извлекли оттуда, смахнули пыль и развили, что позволило Испании в годы Первой мировой войны осуществить одну из крупнейших десантных операций за всю историю и успешно ее завершить.

Примечания

- Учитывая, что в альтернативе Португалия у меня к концу XIX столетия находится в полной разрухе, то подобная политика – это возможность получить хоть какую-то прибыль вместо того, чтобы вовсе остаться без нее.

- Экономический потенциал Камеруна и в самом деле достаточно большой как для государства из Экваториальной Африки, там в наше время это государство выступает лидером по многим показателям экономического развития. А еще там есть нефть. Много нефти.

- Впору начинать рассуждать о двойных стандартах и лживости общепринятой истории Испании, ибо Маласпина проект разработал во время своего кругосветного плавания по морям-океанам, в процессе которого был проделан объем картографических работ, сравнимый по масштабам с деятельностью Кука или Лаперуза, а также это плавание стало первой в истории кругосветкой, в ходе которой от цинги не умерло ни единого человека. Между тем Маласпина у нас попросту неизвестен, как будто не было такого, и не был проделан тот огромный объем работ. Наглядная иллюстрация того, что общепринятой историей Испании можно смело подтереться.

- Вокруг гибели «Мэна» ходит большое количество конспироложества и теорий различной степени дурости и неадекватности, а количество баек вроде того, что экипаж броненосца состоял из одних негров, вообще бесконечно. ИМХО, но взрыв корабля – случайность, которая оказалась на руку американцам. В доказательство тому служат три факта – полная неготовность к войне США, огромная стоимость постройки «Мэна» и его недавнее вступление в строй – до своей гибели он прослужил неполных 3 года. Если бы американцы захотели пожертвовать кораблем ради Казус Белли, это была бы более старая и менее ценная боевая единица, а в войну им бы не пришлось вступать, отсылая в бой мало подготовленных волонтеров, как попало набранных и вооруженных. Впрочем, это тема отдельной статьи и в отдельном цикле….