В 1963 г. заслуженный летчик-испытатель и прекрасный рассказчик Марк Лазаревич Галлай порадовал читателей новой книгой «Испытано в небе». В главе, посвященной летной этике, он с ехидцей, но беззлобно поведал о неком «конструкторе С.», заставившем лучших пилотов помучаться в бесплодных попытках поднять в небо его детище – опытный истребитель, похожий на И-16. Покров деликатной тайны с фамилии незадачливого создателя «чудо-самолета» снял спустя полтора десятилетия Вадим Борисович Шавров, дав во втором томе своего знаменитого труда следующую характеристику разработчика истребителя И-220 (или «ИС»):

«Среди всех русских и советских конструкторов А.В. Сильванский оказался явлением довольно необычным и для нашего строя нетипичным».

Еще через два десятилетия историк Ивнамин Галиевич Султанов красочно описал эпопею Александра Васильевича Сильванского, сумевшего за счет поразительной напористости и родственных связей с тогдашним наркомом авиапромышленности М.М. Кагановичем (братом того самого Лазаря Моисеевича – члена Политбюро) получить задание на разработку истребителя, раздобыть подходящий проект Николая Николаевича Поликарпова и занять должность главного конструктора новосибирского завода №153. Практика как критерий истины расставила все по своим местам. Чужой проект, загубленный безграмотными доработками «Остапа Бендера от авиации», воплотился в нелетающий истребитель. Хотя историк авиации Николай Васильевич Якубович, основываясь на своих многолетних тщательных архивных изысканиях, поставил под сомнение абсолютную «нелетучесть» И-220, сути дела это не меняет.

После выявления полной несостоятельности конструктора Сильванского, по формулировке В.Б. Шаврова, «деятельность его в авиации закончилась». М.Л. Галлай приводил свидетельства людей, встречавших Сильванского уже в качестве инспектора мельниц. И.Г. Султанов высказал предположение о дальнейшей деятельности Сильванского в ракетостроении под руководством С.П. Королева. На самом деле, как свидетельствуют документы за подписью самого Сильванского, он «брал выше», стремясь к положению, позднее занятому самим Королевым.

Ниже приведем несколько цитат из обращений Сильванского в различные инстанции, ярко характеризующие его личность и будто вышедшие из-под пера Михаила Зощенко.

Угрызения совести не тревожили душу Александра Васильевича, и в середине 1940-х гг. он нашел пристойное объяснение как довоенному провалу, так и своей дурной репутации, сложившейся у наркома авиапромышленности А.И. Шахурина и его заместителя по опытному самолетостроению – А.С. Яковлева. Сильванский ни в малейшей мере не связывал это со своим соответствием, а точнее – несоответствием занимаемой должности главного конструктора и представил себя жертвой обстоятельств:

«Моя прежняя работа в системе НКАП в должности главного конструктора опытного истребителя И-220 при прохождении летных испытаний… потерпела фиаско. Одновременно были сняты три опытных истребителя – И-220, И-180 Поликарпова и истребитель Яценко вследствие якобы бесперспективности моторов воздушного охлаждения «двухрядная звезда». Роспуск ОКБ встретил мое сопротивление, что навлекло гонения т.т. Яковлева А.С. и Шахурина А.И.»

Разумеется, о том, что в отличие от других перечисленных машин, И-220 просто не смог толком оторваться от земли из-за недостаточной тяги винта, волюнтаристски уменьшенного главным конструктором, Сильванский благоразумно умолчал.

Несмотря на недоступность авиапромышленности для дальнейшей деятельности Сильванского, мечта о полете не оставляла его, что вызывает если не уважение, то сочувствие. С появлением беспилотной техники открылась новая лазейка для возвращения в небо. В отстаивании своей значимости как ракетостроителя Сильванский опирался на пару рефератов, которые он составил по иностранным статьям о воздушно-реактивных двигателях и «Фау-2» и направил курировавшему авиацию члену политбюро Г.М. Маленкову. Проведав о том, что «Фау-2» должен заниматься Наркомат боеприпасов, Сильванский в июле 1945 г. постарался внедриться в это ведомство. Однако специфическая репутация бывшего главного конструктора И-220 осложнила первые переговоры с наркомом и его заместителем.

«Ванников Б.Л. и Горемыкин П.И., – писал Сильванский, – настроены в отношении меня отрицательно. Так, тов. Горемыкин П.И. заявил мне, что с моим приходом на работу в НКБ начнется для него, Горемыкина П.И., «нервомотание». Тов. Ванников Б.Л. и Горемыкин П.И. не знали тогда моих способностей как специалиста и организатора, следовательно, их отрицательное отношение вызвано тенденциозным отрицательным отзывом т. Шахурина А.И. Так новый путь работы, избранный мною, вся моя подготовка и честное горячее желание работать с присущей мне энергией – все было снято и испачкано одним дуновением т. Шахурина А.И. Казалось, незримый дух гонений т. Шахурина А.И. витал надо мною».

В те годы в правительстве оборонную тематику курировал заместитель Председателя Совнаркома СССР Лаврентий Павлович Берия, имя которого также связывалось и с «правоохранительными органами», что придавало особую неотвратимость принятым им решениям.

Сильванский решился обратиться с письмом к Берии и добился встречи с ним:

«Лаврентий Павлович принял меня 17 сентября 1945 г. и в беседе указал на следующее:

а) я должен приступить к организации коллектива КБ на заводе №70;

б) в указанном выполнении работ не будет иметь место волны нападок, хлынувшие на меня из НКАП;

в) после того как я освоюсь на заводе №70 с обстановкой, я должен представить тов. Берия Л.П. предложения о постановке производства ракет «Фау-2» на заводе №70.Указания тов. Берия Л.П. были выполнены …

Я не имел намерений игнорировать своих руководителей или держаться особняком, а наоборот, искал помощи и руководства с их стороны. После приема тов. Берия Л.П. … я считал, что смогу с присущей мне энергией приступить к организации конструкторского коллектива на заводе №70 и к подготовке развертывания конструкторских и производственных работ по «Фау-2».

Однако последующая действительность оказалась иной. Тов. Ванников Б.Л. направил меня на завод №70 без назначения на какую-либо руководящую должность. Так была обесценена моя роль в большой и нужной работе. Лишив меня прав, т. Ванников Б.Л. лишил меня возможности выполнить указания т. Берия Л.П. по организации КБ. Получаемый мною ранее персональный оклад не только не был сохранен, но наоборот, был снижен.

Я никогда в своей жизни не сделал ничего плохого т.т. Ванникову Б.Л. и Горемыкину П.И. ни с личной, ни с производственной стороны. В моих предложениях могли быть неточности или ошибки, объясняемые тем, что я не был в Германии и не имел возможности лично видеть … Директором завода т. Пригульский Г.А. я был включен в списки, но тов. Горемыкин П.И. вычеркнул мою фамилию в списке.

Это была уже вторая незаслуженная моральная пощечина, нанесенная мне в ущерб делу.

Скромные, правда, результаты моей работы на заводе №70 есть. Коллектив КБ вырос с 10 человек до 60. Выполнены конструкторские работы по созданию плазов силовой установки ракеты. Создан предварительный проект схемы кооперирования производства «Фау-2» в пределах СССР».

Представленные Сильванским предложения явно сформировались под впечатлением организации выпуска «Фау-2» в Германии. В качестве основного центра производства баллистических ракет Сильванскому виделся огромный подземный завод наподобие Нордхаузена, но размещенный где-нибудь на Урале или Алтае – подальше от баз вероятного противника. Понимая, что даже при почти неограниченных возможностях Берии по привлечению «специального контингента» в качестве рабочей силы строительство такого циклопического сооружения потребует немалого времени, в качестве серийного предприятия на первых порах предлагалось привлечь боеприпасный завод в западной Сибири, а выпуск малой серии поручить заводу №70.

Создание научно-конструкторской базы также планировалось в два этапа: сначала – КБ на заводе №70 и научно-исследовательский центр на Воробьевых горах в Москве, а затем – уход под землю с созданием научных и проектных организаций в комплексе с уже упоминавшимся перспективным серийным заводом в горных штольнях на Урале или Алтае.

Вместе с этими предложениями Сильванский направил Булганину также процитированную выше кляузу на собственное руководство, охарактеризовав свою работу в системе Наркомата боеприпасов как

«иллюстрацию нерадивого отношения руководства НКБ к вопросам реактивной техники».

Горя огнем мщения, Сильванский отправил копии этих материалов своим руководителям, сопроводив их проектом совместного обращения Б.Л. Ванникова и нового министра авиапромышленности Михаила Васильевича Хруничева к Лаврентию Павловичу с предложениями по кандидатуре главного конструктора по воспроизведению «Фау-2».

В проекте обращения отмечалось, что

«профиль главного конструктора «Фау-2» несколько отличается от обычного технического профиля главного конструктора, так как «Фау-2» есть спроектированное, построенное и испытанное в боевых условиях изделие».

С учетом этого Сильванский предлагал Ванникову и Хруничеву представить его кандидатуру как бывшего главного конструктора, специалиста,

«частично освоившего конструкцию «Фау-2», человека, обладающего «организаторскими способностями и энергией».

В качестве заместителя по двигательным установкам предлагался В.П. Глушко. Возможность выдвижения Глушко на пост главного конструктора отстранялась под предлогом отсутствия у Валентина Петровича

«опыта в трудоемком конструировании и производстве»,

в руководстве проектно-конструкторскими коллективами. Как заместители по приборному оснащению рассматривались Б.Е. Черток и Н.А. Пилюгин. Видимо, фамилия Николая Алексеевича была известна Сильванскому только на слух, так что он писал ее как «Пелюгин».

Однако к этому времени наверху вызревали решения, не требующие привлечения на роль главного конструктора «Фау-2» личности, все достоинства которой (даже по его собственной самооценке) сводились к энергии и инициативе.

Казалось бы, неоспоримое «право первой ночи» с красавицей «фау» принадлежало Министерству сельскохозяйственного машиностроения (МСХМ), как с марта 1946 г. стало именоваться ведомство, приютившее хозяйство бывшего НКБ и заводы по производству вполне мирной сельхозтехники. Но это положение внезапно оказалось оспорено, что, как принято считать, было связано с сосредоточением основных усилий МСХМ на реализации атомного проекта.

Однако создание атомной бомбы было поручено надведомственным структурам – Госкомитету №1 и Первому главному управлению, которые привлекали для исполнения конкретных работ необходимые предприятия вне зависимости от их подчиненности различным министерствам. Вероятно, еще осенью 1945 г. было принято решение о переводе лично Ванникова в Госкомитет №1, но это кадровое перемещение ни в коей мере не должно было негативно сказаться на работе Минсельхозмаша или понизить значимость этого ведомства.

На самом деле, изменение планов распределения работ определялось тем, что с конца 1945 г. помимо традиционно связанных с «катюшами» наркомов боеприпасов и минометного вооружения немецкими ракетами заинтересовался очень энергичный и инициативный нарком вооружения Д.Ф. Устинов. Организациями руководимого им ведомства были созданы лучшие в мире артиллерийские системы. Парадоксально, но именно это неоспоримое достижение оставило отрасль без перспектив развития. Еще сравнительно молодой, сорокалетний Устинов оперативно отреагировал на начавшуюся научно-технической революцию в военном деле. Основное внимание перемещалось с традиционных видов оружия и техники на атомное и управляемое оружие, радиолокацию, вычислительные средства. А в части обычной артиллерии, как показали свершения второй половины XX века, принципиальные новшества удалось внедрить только по двум направлениям – при создании гладкоствольных противотанковых и танковых пушек, а также при разработке сверхскорострельных малокалиберных зенитных и авиационных систем.

Внимание Д.Ф. Устинова к ракетной технике не было пламенной любовью с первого взгляда. На уже упомянутом заседании Государственной комиссии по реактивной технике 25 июля 1945 г. он взялся только за активно-реактивные боеприпасы – обычные артиллерийские снаряды, но снаряженные небольшим пороховым ракетным двигателем, дополнительно разгоняющим его после вылета из ствола. На последующем августовском заседании комиссии он проявил готовность приступить также и к работам по наземным средствам зенитных ракетных комплексов, конструктивно близким к обычным зенитным пушкам.

Но в конце 1945 г. отношение Дмитрия Федоровича к ракетам радикально изменилось. Дальновидно оценив перспективность ракетного оружия, Устинов по собственной инициативе 30 декабря 1945 г. приказом №463 организовал на артиллерийском заводе №88 в подмосковном Калининграде (станция «Подлипки», ныне – город Королев) КБ по так называемой «новой технике» во главе с конструктором-артиллеристом П.И. Костиным.

Завод №88 возник в 1942 г. после ликвидации непосредственной угрозы захвата Москвы немцами. Разместили его в уже имеющихся корпусах на территории, ранее занятой эвакуированным в Свердловск заводом №8, созданным в начале Гражданской войны с привлечением вывезенных из Петрограда оборудования, рабочих и инженеров старинного артиллерийского завода «Арсенал». В довоенные годы на заводе №8 работал крупнейший советский конструктор артиллерийского вооружения В.Т. Грабин. В послевоенный период для Грабина выделили территорию на противоположной стороне Ярославской железной дороги.

Таким образом, к освоению немецкого ракетостроения, помимо официально привлеченного Б.Л. Ванникова, фактически подключился и не менее влиятельный Д.Ф. Устинов. Соответственно, сформировались два технических центра, куда из Германии отправлялись эшелоны с трофейными образцами и документацией, – боеприпасный завод №70 и артиллерийский завод №88.

Весной 1946 г. на заводе №88 конструктор-артиллерист П.И. Костин старательно изучал поставленные без аппаратуры системы управления «Фау-2», а также зенитные управляемые ракеты «Вассерфаль» и «Рейнтохтер», неуправляемую зенитную жидкостную ракету «Тайфун». Одновременно он подбирал кадры в свое КБ. К декабрю 1945 г. из предусмотренных наркомовским приказом 250–300 сотрудников в штате состояло всего восемь человек. Предание приписывает Костину простодушный ответ на вопрос Устинова – «Справитесь?» – «Да, если дадите двадцать электриков!»

Между тем планы по задействованию Минсельхозмаша на освоение «Фау-2» также оставались в силе. Еще в начале мая 1946 г. Кирпичников представил Берии справки Госплана с анализом состояния работ по освоению трофейной ракетной техники и с предложениями по дальнейшей деятельности. Госплан предлагал заводу №88 освоить производство зенитных ракет – управляемых «Вассерфаля», «Рейнтохтера» и жидкостного варианта неуправляемого «Тайфуна» с тем, чтобы представить их на испытания в конце 1946 г. – середине 1947 г. Конструкторское бюро на заводе №70, по-видимому, не вызвало особого доверия как по численному составу (всего 29 человек), так и по своему «руководителю» – Сильванскому, официально никем не назначенному. Госплан предложил возложить воспроизводство немецких пороховых ракет, крылатых ракет и управляемых бомб на другие организации Минсельхозмаша.

Поданные Берии справки и предложения Госплана поступили далее к Г.М. Маленкову, который уже был намечен высшим руководством страны на должность председателя Госкомитета по реактивной технике.

Соответствующее постановление («Вопросы реактивного вооружения»), предусматривающее создание Специального комитета по реактивной технике при Совете Министров Союза ССР

«для наблюдения за развитием научно-исследовательских, конструкторских и практических работ по реактивному вооружению, рассмотрения и представления непосредственно на утверждение Председателю Совета Министров Союза ССР (т.е. лично Сталину!) планов и программ развития научно-исследовательских и практических работ в этой области»,

было утверждено Советом Министров СССР 13 мая 1946 г.

Но в утвержденной редакции документа ответственность министерств была радикально перераспределена по сравнению с ранее рассматривавшимися проектами. Пунктом 6 постановления были определены

«министерства по разработке и производству реактивного вооружения:

а) Министерство вооружения – по реактивным снарядам с жидкостными двигателями;

б) Министерство сельскохозяйственного машиностроения – по реактивным снарядам с пороховыми двигателями;

в) Министерство авиационной промышленности – по реактивным самолетам-снарядам».

Пунктом 10 предписывалось

«создать в министерствах следующие научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и полигоны по реактивной технике:

а) в Министерстве вооружения – НИИ реактивного вооружения и конструкторское бюро на базе завода №88, сняв с него все другие задания, с размещением этих заданий по другим заводам министерства…

д) в Министерстве Вооруженных сил – Научно-исследовательский реактивный институт и государственный центральный полигон для всех министерств, занимающихся реактивным вооружением».

В соответствии с пунктом 5 постановления предлагалось «определить как первоочередную задачу – воспроизведение с применением отечественных материалов ракет типа «Фау-2» (дальнобойной управляемой ракеты) и «Вассерфаль» (зенитной управляемой ракеты)».

В развитие постановления Д.Ф. Устинов 16 мая учредил НИИ-88 и кадровым приказом №30К назначил исполняющим обязанности директора института А.Д. Калистратова, ставшего директором завода №88 с осени 1945 г., и главного конструктора – Костина.

Однако, как часто бывало при подобных преобразованиях, эти лица ненадолго заняли свои должности. Вскоре во главе НИИ-88 был поставлен бывший директор артиллерийских заводов в Сталинграде, Свердловске и Ленинграде Лев Робертович Гонор, главным инженером назначен Юрий Александрович Победоносцев, а начальником СКВ – Карл Иванович Тритко.

Костин стал главным конструктором только одного из отделов СКВ, занявшись выполнением второстепенной темы – воспроизводством неуправляемой ракеты «Тайфун». Ответственным за решение основной задачи – воспроизводства «Фау-2» – был определен С.П. Королев, официально назначенный главным конструктором «изделия №1» (бывшей «Фау-2», будущей Р-1) приказом Устинова от 9 августа 1946 г. №83К. С 30 августа по приказу директора НИИ-88 Гонора Королев стал начальником СКВ №3.

Майским правительственным постановлением Минсельхозмаш вместо освоения «Фау-2» был низведен на свою традиционную тематику – разработку небольших пороховых снарядов типа «Катюш».

Не вышло дело на «заводе Михельсона», не стал он всесоюзным центром «большого» ракетостроения. Вскоре с него вывезли в Подлипки 57 вагонов с деталями ракет и оборудованием. В марте 1947 г. завод №70 передали из Минсельхозмаша в Министерство электротехнической промышленности – со всем недвижимым и движимым имуществом, включая 14 цехов, три паровоза, 12 лошадей и одного жеребенка.

Товарищ Сильванский позднее все-таки занял вожделенную должность главного конструктора, но не на этом заводе, а в ЦКБ Всесоюзного научно-исследовательского института подъемно-транспортного машиностроения. Спустя десятилетие он предложил министру авиационной промышленности сконструировать межконтинентальную крылатую ракету, разумеется, под его, Сильванского, руководством. При этом он гордо сослался на наличие

«многолетнего опыта работы по ракетной технике, начиная с 1943 г., когда… работал главным конструктором на заводе №70 им. Ильича по трофейным ракетам «Фау-2», «Вассерфаль», А-9/А-10 и др.»

Но к середине 1950-х гг. становление ракетостроительных организаций завершилось. С.А. Лавочкин приступал к испытаниям межконтинентальной крылатой ракеты «Буря», а В.М. Мясищев работал по аналогичному проекту «Буран». Никто уже не поручил бы новую тему такого масштаба и стоимости «человеку с улицы», каким, по сути дела, был и оставался Сильванский.

Но вернемся в 1946 г. Работы в Германии продолжались как ни в чем не бывало. Но еще в мае пунктом 16 постановления было предписано

«Предрешить вопрос о переводе КБ и немецких специалистов из Германии в СССР в конце 1946 г.»

В военные и послевоенные годы в СССР был накоплен богатый опыт переселения многочисленных народов, так что перемещение горстки специалистов не создавало никаких проблем. Вечером 22 октября 1946 г. отобранных для переезда, но еще ничего не подозревавших немецких ученых и инженеров отменно напоили на совместном банкете. Ночью за ними пришли. Сотни «студебекеров» доставили их на железнодорожную станцию, где был сформирован состав из 60 вагонов. Перемещение осуществлялось предельно гуманно – с чадами и домочадцами, с утварью и даже домашними животными.

До начала 1950 г. немцы работали на острове Городомля на озере Селигер на положении, далеком от зековского. Жили они немыслимо благоустроенно, во всяком случае, если соотнести их бытовые условия с уровнем существования советских людей. Еще майским постановлением для их расселения было выделено 150 финских домиков и 150 восьмиквартирных рубленных домов. Изредка, по выходным, даже организовывались поездки в Москву.

В одну ночь с насиженных мест исчезли более 150 немецких специалистов (включая 13 профессоров и 32 докторов наук) и примерно три с половиной сотни членов их семей. В опустевших стенах совместных предприятий нужно было собрать брошенное оборудование и документацию. Большая приборка продолжалась до января 1947 г., когда ведущие советские специалисты вернулись на Родину, а в марте институт «Нордхаузен» ликвидировали.

Помимо пассажирских и грузовых вагонов, платформ с техникой, в СССР прибыли два уникальных состава. Комфортабельные условия пребывания в Германии расслабляли советских специалистов. От одной мысли о предстоящем переселении на отечественный полигон человека охватывал вполне естественный озноб. Не требовалось дара Нострадамуса, чтобы предсказать, что, по сложившейся традиции, объекты инфраструктуры, корпуса с испытательным оборудованием и, тем более, жилье будут возведены в последнюю очередь. И если советские люди могли вынести любые трудности и предельную неустроенность, то матчасть немецкой разработки требовала куда более деликатного обращения.

Возникла благоразумная мысль водрузить на колеса и прихватить с собой на Родину маленький кусочек благоустроенной Германии, тем более что возможности советской оккупационной администрации в те годы были почти безграничны. В результате немецким предприятиям заказали изготовление поезда, в вагонах и на платформах которого перевозились ракеты, бронемашины для предстартовой подготовки, а также размещалось все необходимое для проведения проверок и пуска ракет: дизель-электростанция, узел связи, цистерны для топлива, лаборатории для испытаний бортовых приборов и двигательной автоматики, телеметрическая аппаратура «Мессина», мастерские. В состав поезда входили также жилые вагоны, вагон-ресторан и даже кинотеатр и баня на колесах.

Отметим, что, в отличие от ранее проектировавшегося немцами и спустя десятилетия реализованного в СССР (разумеется, на несравненно более высоком техническом уровне) боевого железнодорожного комплекса, для заказанного в Германии спецпоезда не предусматривалось сколько-нибудь постоянного или даже периодического перемещения. По сути, это были монтажно-испытательные корпуса, лаборатории, телеметрические приемно-измерительные пункты, изготовленные в Германии и доставленные в полной готовности к применению в приволжские степи. В спецпоезд также входили специальная платформа с пусковым столом и броневагон для подготовки и проведения пуска ракет. Но реально ракеты «с рельсов» не стартовали, хотя возможность для этого имелась. Слишком большим ущербом грозила вполне вероятная при старте авария. С небольшим запозданием аналогичный испытательный поезд заказало и командование первой советской ракетной войсковой части.

С начала 1947 г. промышленность вела все работы только на территории СССР. Приобщение подлипкинского завода (производственная база НИИ-88) к ракетостроению началось с заданной майским постановлением 1946 г. сборки десяти ракет из узлов и деталей, привезенных из Германии.

Для переподготовки специалистов были организованы Высшие инженерные курсы при МВТУ, на которых должны были преподавать Королев, Пилюгин, Глушко. Разумеется, их загрузка важнейшими и неотложными делами не позволяла вести систематическую педагогическую работу. Зачастую приходилось подменять главных конструкторов не столь высокопоставленными, но в чем-то даже более компетентными лекторами. Впрочем, и тексты лекций для корифеев ракетостроения писали их менее загруженные и не забывшие интегралов сотрудники.

Готовились к освоению ракетного оружия и военные. Майское постановлением 1946 г. поручало Министерству Вооруженных Сил сформировать в Германии специальную артиллерийскую часть

«для освоения, подготовки и пуска ракет типа ФАУ-2».

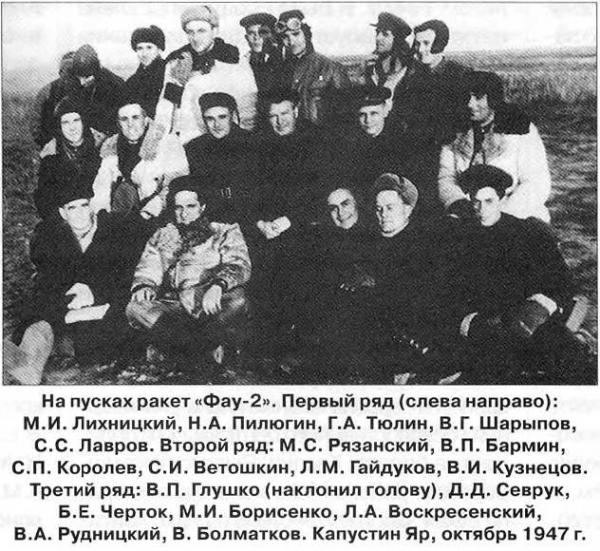

15 августа 1946 г. на территории Германии с привлечением личного состава вооруженных «катюшами» гвардейских минометных частей была создана Бригада особого назначения Резерва Верховного главнокомандования (БОН), которую возглавил генерал-майор Александр Федорович Тверецкий. Она приступила к изучению матчасти трофейной баллистической ракеты «Фау-2» и документации по ней. Специально для проведения личным составом БОН тренировок на реальной технике немцы срочно собрали ракету «Фау-2» на подземном заводе Миттельверке. На территории Тюрингии в Леестене провели огневые стендовые испытания десятков двигателей для ракет, подлежащих сборке в Германии и в СССР, а также испытания собранных ракет. Бригада особого назначения вернулась на Родину только летом 1947 г. и была сразу направлена на полигон Капустин Яр для проведения летных испытаний ракет.

Первое испытательное управление под командованием инженер-полковника Леонида Михайловича Полякова было сформировано по приказу министра Вооруженных Сил от 2 сентября 1946 г. В соответствии с постановлением от 26 июля 1947 г. оно было передислоцировано на полигон Капустин Яр. Возглавил полигон генерал-лейтенант Василий Иванович Вознюк.

Таким образом, были окончательно отвергнуты первоначальные планы размещения Государственного центрального полигона на берегах Каспия. Вместо почти курортного района Махачкалы была избрана сухая заволжская степь с резко континентальным климатом в 100 км восточнее Сталинграда. Эта территория никак не относилась к густонаселенным районам страны, что было существенным достоинством при размещении полигона. В качестве основного направления пусков было принято восточное, в сторону пустынных и полупустынных пространств Казахстана. Спустя десятилетие трассы пусков дотянулись до Аральского моря.

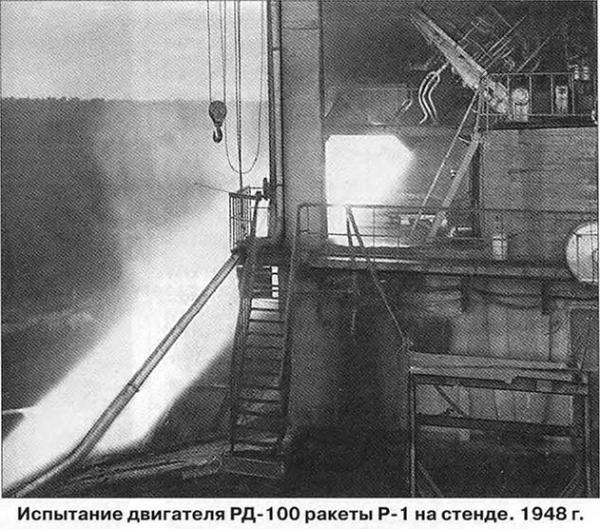

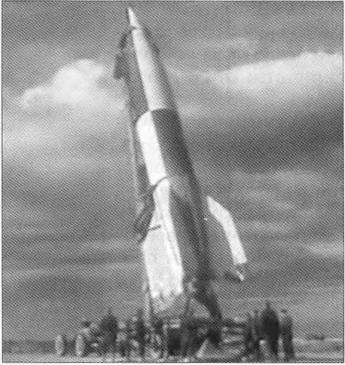

По постановлению Совета Министров от 26 июля 1946 г. около станции Капустин Яр идущей на Астрахань железной дороги развернулись строительные работы. Стенд для огневых испытаний двигателя в составе ракеты был построен всего за два с половиной месяца над склоном одного из оврагов; одновременно возвели ангары, призванные служить монтажно-испытательными корпусами, и проложили железнодорожную ветку длиной 20 км. На полигон прибыли изготовленные в Германии спецпоезда, наземное оборудование и ракеты, первые из которых поступили к 14 октября.

Перед поставкой ракет на полигон аппаратура их систем управления прошла дополнительную отладку. При этом установленные фирмой «Цейс» обыкновенные подшипники заменили на прецизионные. Прошли дополнительные испытания двигателей ракет.

Полностью изготовленные в Германии 29 ракет именовались как «изделия Н» (немецкие), а 10 ракет, собранные в Подлипках, – «изделия Т». По устному преданию, последний индекс расшифровывался как «тутошние».

Председателем Государственной комиссии был назначен маршал артиллерии Николай Дмитриевич Яковлев, его заместителем – министр вооружения Д.Ф. Устинов. Третьим лицом в Госкомиссии стал генерал-полковник Иван Александрович Серов, заместитель министра внутренних дел и «всевидящее око» Берии. Техническим руководителем испытаний был определен С.П. Королев.

На довольно сложном стенде, снабженном поворотным кольцом для подъема ракеты в вертикальное положение, провели всего одно огневое стендовое испытание, после чего спешно перешли к летным работам.

Первый старт «изделия 010Т» состоялся в 10 ч 47 мин 18 октября 1947 г. Пуск производил «боевой расчет» в составе инженер-капитана Н.Н. Смирницкого, двух заместителей С.П. Королева – Б.Е. Чертока и Л.А. Воскресенского, Н.А. Пилюгина и его заместителя А.М. Гинзбурга. В качестве «контролера-консультанта» в проведении пуска участвовал «присмотренный» в Кугсгафене капрал Фихтель. В той же бронемашине находился и технический руководитель испытаний – С.П. Королев.

Пролетев 210 км, ракета отклонилась на 30 км влево. Через пару дней запущенное в 7 ч 07 мин «изделие 04Т» отправилось уже совсем не туда. При дальности 231 км ракета ушла влево на 181 км.

Несмотря на готовность отечественных инженеров самостоятельно разобраться в причинах самовольных уходов ракет от заданного курса, Устинов привлек лучших немецких специалистов – Магнуса и Хоха. Тут-то и пригодились вагоны-лаборатории спецпоезда. Виновниками загадочных блужданий ракет оказались колебания частотой около 100 Гц, вызывавшие помехи в сигналах от гироскопов, поступавших на усилители-преобразователи. На ракеты дополнительно установили срочно изготовленные фильтры, снявшие эти помехи. Дальнейшие пуски прошли без столь вопиющих эксцессов. Немецким ученым выдали премии по 15 000 рублей, что соответствовало нескольким месячным окладам. Кроме того, в порядке поощрения им выписали канистру спирта. Справиться с этой наградой оказалось посложней, чем найти причины ухода ракет. Теперь потребовалась «квалифицированная» помощь советских коллег. В итоге все члены интернационального творческого коллектива испытали чувство глубокого удовлетворения.

К сожалению, и после установки фильтров испытания шли далеко не гладко. «Изделие 09Т» 25 октября упало и сгорело прямо на старте – завалилась опора стартового стола. Безответственно повело себя «изделие 08Т», запущенное ближе к вечеру 23 октября. Телеметрическая информация с него не поступала, и оно пропало без вести, скрывшись в облаках. Только через несколько дней место падения обнаружили почти в 30 км от старта с отклонением на 4 км вправо от заданной трассы. Запущенное 3 ноября «изделие 30Н» вскоре после старта начало столь стремительно вращаться по крену, что у него оторвались стабилизаторы. Оно смогло улететь не дальше 2 км от старта. Зато в последний день испытаний, 13 ноября, было проведено два успешных пуска. В общей сложности из пяти «чисто арийских» ракет и шести изделий отечественной сборки на заданную дальность 250 км с отклонением менее 5 км успешно слетали только пять.

Но все-таки советским ракетчикам удалось подтвердить то, что они освоили немецкую ракетную технику в достаточной для ее практического применения степени.

Следующим шагом стало воспроизводство ракет с самого начала производственного цикла, осуществляемое по отвечающей отечественным стандартам документации, из советских материалов.

Задача освоения производства А-4 (под наименованием Р-1) была поставлена правительственным постановлением от 14 апреля 1948 г. В отличие от майского постановления 1946 г., призванного в первую очередь упорядочить процесс освоения «немецкого наследия» и распределить основные направления работ между множеством министерств, вышедший через два года правительственный документ уже задавал разработку конкретных образцов оружия, определяя его тактико-технические характеристики. В частности, наряду с крылатыми ракетами «Шторм» и «Щука», управляемой бомбой «Краб» в разработку были заданы баллистические ракеты Р-1 и Р-2. Предусматривалось также проведение научно-исследовательской работы по ракете Р-3 с дальностью на порядок большей, чем у «Фау-2».

Основные отличия Р-1 («изделие 8А11») от «Фау-2» сводились к применению отечественных материалов вместо немецких. Вопреки сложившемуся стереотипу, взращенному вошедшим в кровь низкопоклонством перед Западом, в ряде случаев такая замена не сопровождалась снижением качества, так как немцы изготавливали свои ракеты в условиях жесткого дефицита времени и средств военного времени. Германия и ее сателлиты находились в блокаде, исключившей поставки сырья из заокеанских стран.

С другой стороны, к началу освоения Р-1 советская промышленность была способна заменить равноценными отечественными аналогами только около трети из более чем сотни сплавов, использовавшихся немцами. В ряде случаев пришлось пойти на увеличение веса отдельных узлов. Особенно критическая ситуация сложилась с неметаллами. Германия располагала лучшей в мире химической промышленностью, что позволило применить на «Фау-2» почти сотню сортов резин, пластмасс, изоляционных материалов. Кроме того, требовалось поднять культуру производства, обеспечив высокую точность обработки поверхностей, исключить возможность засорения клапанов в системе подачи топлива двигательной установки и в рулевых машинках.

Наряду с объективными трудностями освоения зарубежного изделия немало затруднений породила и субъективная проблема – переход к авиационным технологиям бывшего артиллерийского завода, преобразованного в опытное производство НИИ-88.

Пришлось внести и некоторые конструктивные доработки. В хвостовом отсеке были организованы люки, обеспечившие возможность более простой и быстрой замены рулевых машинок, показавших низкую надежность при наземной отработке и при пусках «Фау-2» в 1947 г. Конструкцию хвостового и приборного отсеков дополнительно упрочнили. Удалось также увеличить дальность полета, залив в бак «лишних» 215 кг спирта, хотя лишним этот продукт не бывает! Были внесены доработки в «Горизонт», «Вертикант» и «Интегратор», переименованные в приборы ГГ-1, ГВ-1 и ГИ-1.

Но все же основные особенности немецкой ракеты, по возможности, копировались без изменений. Устное предание повествует о неком маленьком кронштейне на стабилизаторе ракеты, назначение которого стало неразрешимой загадкой для конструкторов из Подлипок. Тем не менее, кронштейн ввели в «советскую» документацию. При очередном контакте с вывезенными в Советский Союз немцами наши конструкторы поинтересовались назначением непонятной детали. Ответ оказался неожиданно прост: это был крючок, на который аккуратный немецкий солдат мог повесить шинель, если ему пришлось снять ее для того, чтобы протиснуться через критическое сечение в камеру ракетного двигателя при установке устройства зажигания.

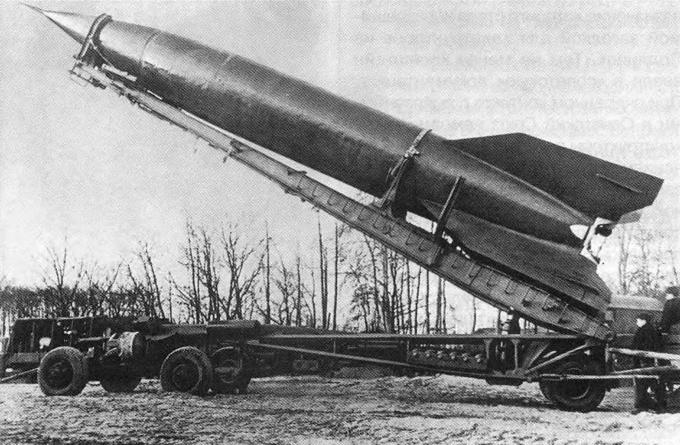

Одновременно с ракетой было изготовлено и наземное оборудование, в ряде случаев – с заметными отличиями от немецких прототипов. В частности, грунтовый лафет (установщик 8У22) весил 12,5 т – на 3 т тяжелее немецкого «мейлервагена», так как заказчик задал его конструкторам завышенный вес незаправленной ракеты – 5 т, т.е. на тонну больше, чем у «Фау-2». В состав установщика входили размещенная на трехосной ходовой части рама с выносными винтовыми опорами, стрела для укладки ракеты с площадками обслуживания и элементами заправочного оборудования, гидравлический механизм подъема стрелы.

Как и обычные пушки, которые, как известно, «к бою едут задом», ракета транспортировалась на установщике в положении «хвостом вперед». Прибыв на позицию, тягач останавливался в 15–20 м от стартового стола. Непосредственно к стартовому столу установщик буксировался идущим со смещением вбок автомобилем, при этом подруливание осуществлялось личным составом вручную, разворотом дышла двух поворотных осей. После выставки на винтовые опоры части лафета, ближней к пусковому столу, бойцы, используя ломы как рычаги, немного подвигали стартовый стол для точного совмещения его тарелей с опорными пятами ракеты. Далее ракету устанавливали в вертикальное положение. Один из номеров расчета, поднявшись по скоб-трапу на стреле установщика, размещал площадку обслуживания у головной части. После этого стрелу опускали, а установщик откатывали вручную на 1,2–1,5 м. Затем стрела вновь поднималась, развертывались закрепленные на ней площадки обслуживания. Начиналась подготовка ракеты к пуску. При этом использовалось размещенное на установщике оборудование: баллоны со сжатым воздухом и шланги для его подачи, трубопроводы и заправочные горловины жидкого топлива, пневмощиток и другие средства и устройства.

Пуски «отечественных» ракет начались в том же Капустином Яре спустя почти год после испытаний немецкого прототипа. Серия испытаний Р-1 прошла с далеко не блестящими результатами. 17 сентября 1948 г. первую ракету удалось отправить в полет только с третьей попытки, в нештатном режиме. Оператор вручную насильно удерживал от сброса реле пускового пульта. Эта ракета начала отрабатывать заклон в сторону цели сразу же после отрыва от стартового стола. В результате сам стартовый стол был сдут и отброшен в сторону на 20 м, так как струя двигателя била в него не вертикально, а наклонно. Ракета врезалась в землю в 10 км от стартовой позиции. Наиболее вероятной причиной аварии стала не вполне продуманная доработка «контакта подъема» на стартовом столе, предпринятая после двух неудачных попыток пуска. В результате контакт сработал сразу после включения двигателя, а не по факту отрыва ракеты от стола. Программный механизм гирогоризонта начал функционировать раньше времени и к моменту фактического отрыва ракеты от стола уже вырабатывал команду на заклон траектории.

При последующих попытках пуска ракеты зачастую категорически отказывались лететь. В результате «хлопка», происходившего в двигателе при его запуске, терялись контакты в разъеме электрических цепей, связывающих наземную и бортовую аппаратуру. В конечном счете, до прекращения пусков 5 ноября из 12 ракет удалось запустить всего 9, из которых только одна, стартовавшая 10 октября, достигла района цели. Неудачи преследовали испытателей. Одну из так и не взлетевших ракет прострелил в туманную ночь беспричинно всполошившийся часовой.

Тем не менее, стремясь авансом поддержать столь перспективное направление развития военной техники, Государственная комиссия, возглавляемая начальником Главного управления реактивного вооружения Сергеем Ивановичем Ветошкиным, оформила в целом положительное заключение по испытаниям ракет первой серии. Прошел еще год, и с 10 сентября по 23 октября 1949 г. в Капустином Яре провели летные испытания ракет Р-1 второй серии.

При подготовке этих ракет были предприняты все меры по повышению надежности, в первую очередь – в части рулевых машинок и электрических схем. Большую помощь оказало опытное производство ОКБ авиационного конструктора С.А. Лавочкина, где прошли стажировку полсотни инженеров и мастеров подлипкинского (бывшего артиллерийского) завода. Вместо телеметрической системы «Бразилионит» (отечественной 8-канальной версии немецкой 4-канальной «Мессины») применили более совершенный «Дон», наземное оборудование которого впервые включало экраны для наглядного отображения текущей поступающей информации. В двигателе заменили материал внутренней стенки камеры, доработали конструкцию соплового аппарата турбонасосный агрегат.

Из десяти пристрелочных и 10 зачетных ракет 16 благополучно попали в заданный прямоугольник у цели. Две ракеты подвел гироинтегратор. На одной из них он был неверно настроен, на второй – преждевременно запустился все от того же «хлопка» при включении двигателя. Другую ракету загубили при заправке: из-за неисправности дренажного клапана лопнул переполненный бак окислителя. Еще на одном изделии хлопок двигателя вызвал разгерметизацию топливных коммуникаций. Тем не менее, исходя из успешности 80% пусков, Р-1 была принята на вооружение постановлением правительства от 20 ноября 1950 г.

Надо отметить, что в первые годы после организации полигона Капустин Яр летные испытания баллистических ракет на нем проводились своеобразными сессиями продолжительностью до двух-трех месяцев и, как правило, осенью. Возможно, учитывалась и абсолютная неприспособленность полигона для проживания в суровые времена года прибывавших на пуски многочисленных команд представителей промышленности и военных. Не было и уверенности в морозостойкости разработанной немцами матчасти. Но жизнь постепенно налаживалась: в 1949 г. приняла первых постояльцев гостиница, заработала столовая.

Для подтверждения работоспособности ракеты и элементов наземного комплекса в зимних условиях с 29 января по 2 февраля 1951 г. провели пуски третьей серии, в том числе и при морозе в 26 градусов. После освоения ракеты днепропетровским заводом, изготовленные им ракеты четвертой серии прошли контрольные испытания с 13 по 27 июня 1952 г. Все эти пуски были успешными.

Ракета Р-1 поступила в серийное производство и на вооружение вновь формируемых ракетных частей. Однако фактически она сыграла роль наладочного либо учебного изделия, а по настоящему боевой машиной стала ее глубокая модернизация – ракета Р-2, летные испытания которой велись практически одновременно с внедрением Р-1 в серийное производство и в войска. Поэтому процесс становления серийных ракетных заводов и формирования «бригад особого назначения» целесообразней рассмотреть в публикации, посвященной Р-2.

В заключение нельзя не помянуть добрым словом старейшего отечественного ракетостроителя Бориса Евсеевича Чертока (1912 г.р.). В его мемуарах «Ракеты и люди», читающихся как увлекательный роман, ярко и достоверно представлена эпопея освоения немецкой ракетной техники как в Германии, так и на родных просторах, равно как и последующие этапы развития ракетно-космических отраслей советской промышленности.

Можно оценить труд Бориса Евсеевича как творческий подвиг, важнейшее свершение в деле раскрытия нашей славной истории. Его книги стали основополагающим источником для всех публикаций по этой теме, в том числе и для данной статьи.

источник: Станислав Воскресенский «РУССКАЯ «НЕМКА» ПОВОЛЖЬЯ. История баллистической ракеты Р-1» // Техника и вооружение, май 2009 г.