Один мой знакомый батюшка, переквалифицировавшийся из психологов, сейчас готовит к защите в Минской Духовной Академии диссертацию по теме эволюции гендерных представлений христианской молодёжи (Важно! Во внимание принималась только возрастная группа от 18 до 22 лет). К вопросу он подошёл вдумчиво и провёл анкетирование не только в подотчётной ему православной пастве, но и, по договорённости с коллегами, у католиков и протестантов (он вообще батюшка прогрессивный, тем более, что кое с кем из руководителей протестантского Союза Церквей ещё в ЕГУ учился, а организованной воцерквлённой молодёжи, по головам, кста, больше всего у католиков оказалось). Итог – полторы тысячи анкет, заполненных за два года. Не все анкеты заполнены полностью, так как там были и «скользкие» вопросы, но материала по современности всяко хватает. Куда сложнее было выявить именно хронологическую эволюцию представлений, тем более, что ещё полвека назад и слово-то такое, как «гендер» у нас использовалось исключительно как математическое понятие. Соответственно в исторической части работы в ход пошло всё, что только можно, начиная от исповедальников, через эгодокументальный-автоописательный материал и аж до этнографических очерков. В силу того, что коллега сильно ограничен темой, местом, временными рамками и подходом, тьма тьмущая интересного материала просто не нашла себе применения. Кое-что из этих огрызков я и предлагаю коллегам для размышления и развлечения.

Что с ходу в исследовании обращает на себя внимание такого старого извращенца, как я?

Анкеты показывают, что в среде христианской молодёжи 29% юношей-респондентов желали бы обязательно видеть свою будущую избранницу невинной, а 57% оно безразлично. Оставшиеся 14% вообще за предварительную подготовку. Высокий процент по первому случаю тут ожидаемый. Но что неожиданно, при этом, 87% барышень-христианок пожелали, что бы у их избранников уже был опыт. Анкетирование в контрольных студенческих группах дало следующий результат: 11%, 67%, 22% по вопросу соответственно, и 72% — по девичьему вопросу. При этом хранить невинность для своего избранника собирались 98% христианок и 91% условных атеисток! И это меня, как убеждённого сторонника двойной морали искренне радует! Понятно, что тут не без некоторого лукавства (кто же вам правду скажет, да и где с таким девичьим настроем хлопцам опыт приобретать? 🙂 ), но конкретно белорусское общество остаётся декларируемо консервативным! При этом разница в 7-10% между верующими и атеистами хоть и статистически значима, но не принципиальна. Т.е. консервативные нормы о должном и разрешённом (повторюсь! Как минимум — декларативно! Хотя, возможно, оно и максимум) ещё довлеют над молодняком хоть и весь мой жизненный опыт просто вопит об обратном :). Ещё интереснее: около трети респондентов обоих полов по обеим группам полагают, что муж имеет право бить жену, особенно если она изменяет мужу.

И на то есть глубокие психологические и исторические причины. И устоявшаяся традиция, которую не поломали ни войны, ни атеизм, ни феминизм, что социалистический, что капиталистический. В основе патриархатной моногамной семьи лежит определённая схема и порядок наследования имущества и опыта, а значит, предполагается рождение детей от определённого отца. Т.е. без понятий нормы и отклонения рушится экономический порядок. Тем интереснее рассмотреть складывание подобных отношений на исконно-посконном историческом материале.

Изначально понятия «мужская честь» и «женская честь» сильно расходятся и последнее до сих пор сохраняет значение именно соблюдения целомудрия. В XV веке в обществе уже использовались антонимические понятия чести/бесчестья, славы/позора, и они уже имели жестко очерченную гендерную окраску. К веку осьмнадцатому медленно, но все же менялось отношение к оскорблению словом (словесному бесчестью), равно как и к тому, что в допетровские столетия приравнивалось к позору, но женщин нововведения в отношении их целомудрия и «несрамного», «непозорного» поведения коснулись весьма незначительно. При этом, характерно, что «Домострой» прямо возлагает ответственность за поведение домочадцев на мужа и отца, и, возлагая ответственность, даёт право «учить».

«Аже жена или дщерь блядовати буди — плеткою бити за руки держа». Что логично. Правда, не совсем понятно, как это применять к «дщери»: превентивно или по факту?

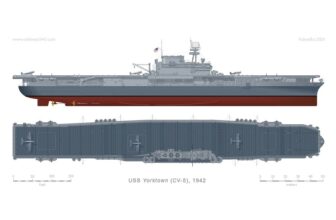

«Домострой», как он есть. Один из трёх сохранившихся списков.

Но, с течением времени, формальная власть судить в брачно-семейных вопросах уходит от патриарха в руки церкви, как института, где и остаётся вплоть до 19-го века. А в 19 веке появляется третья сторона – государство. Проект уголовного уложения 1813 года в III части, 6-м отделении «О наказаниях за обиды против добрых нравов или о стыдных преступлениях» предполагал равное наказание и мужу и жене за адюльтер: «церковное покаяние и содержание в монастыре от шести недель до 3-х месяцев». Свод Законов 1831 года ещё более решительно наступал на прерогативы церкви, несмотря на то, что последняя никак не собиралась отдавать мораль и нравственность на откуп светской власти. Свои установления она отождествляла с верностью православию и, шире, христианству. Т.е. мы видим, что брачно-семейные дела в XIX столетии имели двойное подчинение, при этом подчас нормы старого права (основанного на византийских нормативных кодексах) прямо противоречили, особенно в имущественных вопросах (при все большем обретении женщинами правоспособности и самостоятельности в делах «по имуществу»), праву новому, светскому, записанному (а к 1830-м годам и изданному в Полном собрании русских законов).

И, конечно, ни в каких новых собраниях законов не могло найтись места прописанному в подробностях ритуалу позорящего наказания именно для женщин — но ведь известно, что писаное право формировалось несколько в стороне от народных традиций, а совершенствовалось в направлении идеологических, экономических, политических запросов именно государства, а не общества. Позорящие наказания в российском светском праве как таковые существовали, но «особость» гендерноатрибутированных позорящих наказаний (то есть позорных именно для женщин) ни в каких светских сводах законов не была и не могла быть прописана. Однако же даже среди современных событиям юристов бытовало мнение: позорящие женщин наказания зиждились на стремлении «посрамить виновных, дабы унизить в лице их порок и возвысить значение добрых нравов». Строго потому, что внятный юрист со времён Солона понимает, что закон не поддержанный традицией и не поддерживающий традицию — не закон, а нечто без рода, вида и названия. Его можно вбить, но его будут обходить.

А традиция такова: как и в стародавние времена, небезупречное поведение девушки считалось прегрешением меньшим, нежели измена замужней женщины, но это была не личная провинность, а провинность перед родом и обществом. При этом ответственность за лишение девственности возлагалась как на саму девушку (поскольку именно она могла допустить подобные отношения, или не допустить) так и на ее родителей или воспитателей.

Суровые смотрины. Понятно, что не у крестьян. А девка — хороша!

Примечательно, что «уступчивость» девушки считалась более-менее простительной, если она допускала связь с мужчиной более высокого статуса (к ним относились даже волостные писари, не говоря уже о купцах), более богатого, и казалась особо предосудительной, если девушка уступала бедному, польщалась на «мужика». Богатство, более высокий социальный статус были внятными и объяснимыми мотивами, заставлявшими девушку «грешить», материальные выгоды извиняли ее «грех». Напротив, ситуация, когда девушка «спутывалась по любви», была совершенно неизвинительной и приписывалась особой порочности и развращенности согрешившей.

В белорусских губерниях для венчания девушки, не сумевшей сохранить девственность, стало принято давать очистительную «молитву девке-родильнице», после которой девушка получала очистительную память от поповских старост, коим поручалось исследование дел и о приключившихся внебрачных рождениях. Молясь, согрешившая трижды должна была на коленях обползти церковь. Но уже в начале XX века, этот способ поношения и опозоривания молодой почти исчез и «вместо него часто священник обязывает молодую поработать у него несколько дней».

Инициатором организации позорящего наказания бывал, как правило, брошенный парень, с которым до того встречалась девушка, который и ставил на обсуждение церковного схода «дело об обиде». Характерно, что в сообщениях о штрафах, накладывавшихся сходом на родителей (его могли взять и алкоголем), ничего не говорилось о способах проверки «честности» девушек, если это не был вопрос о свадебном ритуале.

Очень часто вначале пускали слух о нечестности, затем мазали у якобы провинившихся ворота дегтем, обсуждали на сходе. Само привлечение внимания к физическому состоянию девушки уже было позорным.

На свадебном пиру важнейшим актом и определяющим моментом действа была демонстрация «честности» или же публичное признание девушкой своей вины: «Расправы и никаких позорящих обрядов не бывает, если она прежде увода в комору сознается, что потеряла девство до свадьбы. Новобрачная, сознаваясь в своей вине, просит, кланяясь в ноги, прощения у отца, матери, свекра и свекрухи… В противном случае совершение позорных обрядов идет своим чередом. Они рассчитаны на то, чтобы опозорить мать, отца и всю родню невесты…».

В Литве и в Малороссии был обычай наказывать девиц, нарушивших целомудрие, сажанием при дверях церкви на железную цепь (в западнорусских землях она называлась куницей или куной, а в Малороссии — кандалами). Народный свадебный ритуал включал демонстрацию рубашки новобрачной (в редких случаях предполагалось даже появление невесты перед гостями в брачной рубашке с кровяными пятнами; иногда невесте в такой рубашке полагалось вымести пол с остатками разбитых в ее честь склянок, чаще же брачную рубашку выносили и, показав, вместе с четвертью вина и благопожеланиями, отдавали родителям новобрачной, которые могли даже сплясать на радостях на рубашке своей дочери). Обычно демонстрация «почестности» новобрачной осуществлялась во время свадебного пира перед разрезанием жаркого: «В старину перед жарким поднимали молодых. Этот обряд, установленный для женской непорочности, соблюдался в то время так строго, что когда подавали первое жаркое, то все общество требовало, чтобы показали честь новобрачной, а без того не разрезывали жаркого».

Целомудренность или нецеломудренность — по обрядам, окончательно сформировавшимся к середине XIX века, — должна была быть обнаружена рано в понедельник или же в ночь с воскресенья на понедельник. Основным знаком, свидетельствующим, что жених нашел невесту целомудренной (если не выносилась рубашка), было битье посуды, стаканов, бокалов — символ благополучного нарушения девичества. Свадьба без битья посуды в Литве считалась «невеселой» как раз потому, что означала начало опозорения. Абсолютно обратный обычай описал информатор из Калужской губернии. Там молодому положено было бить посуду, «ломать и грызть» ложки в знак разочарования нецеломудренностью невесты.

Нецеломудренность невесты мог осуждать только новобрачный и его род, причем особое право срамить имели женщины мужниного рода — мать и сестры мужа, невестки. Избиение молодым своей жены нагайкой за несохранение девственности описано в литературе XIX века, но нет данных о распространенности явления; скорее типичным было сокрытие молодоженом провинности его избранницы. На Полесье принято было наказывать нецеломудренную невесту матерью жениха, и жених же останавливал в какой-то момент ее — указав, что теперь он хозяин молодой: «лишившаяся девственности до свадьбы не идет к столу, а подползывает на коленях под стол, из-под которого должна показывать свое лицо. Мать жениха всякий раз, когда молодая выдвигает голову, бьет ее по лицу, это продолжается до тех пор, пока муж не запретит («У маёй хаце нікому не дам своёй жонкі біці»). Тогда уж молодая выбиралась из-под стола и садилась около мужа.

Опозорение отца девушки, не сохранившей девственности, встречалось редко, но все же отдельные случаи бывали (решением одного волостного суда в Каменецком уезде было определено подвергнуть отца за провинность дочки, прижившей внебрачное дитя, наказанию розгами; аналогичные случаи описаны в Иегуменском уезде. Нынешний Червень, Минщина). В Принёманне общим способом поношения родителей, не сберегших девственности дочери, было исполнение срамных песен, надевание на шею венка из соломы, одаривание матери или, если невеста была сиротой, воспитательницы селедкой или таранькой (вместо курицы, которую клали на колени матери или воспитательнице, которые уберегли дочь или воспитанницу от соблазнов). Для контраста: в Калужской губернии срамили прежде всего мать новобрачной, а не ее саму, именно мать могли впрячь в борону и заставить провезти борону за собой по деревне.

Осрамление же свахи (вместо родителей или вместе с родителями не сохранившей чести девушки) было явлением общерусским. В Поволжье (Свияжск) существовал ритуал «паренья свахи»: сосватавшую нечестную невесту сваху клали на улице на лавку, задирали подол и били веником, посыпая на тело снег. В Витебской губернии хомуты позора надевали и ещё дружкам и сватам («и водили по деревне, причем шлея хомута тащится по земле»), не говоря уже о родителях и свахе. По всей Руси на воротах или на крыше дома невоздержанной невесты вывешивали хомут, местами — мазницу, или рогожу, или затыкло, которым закрывают трубу; в некоторых местах обмазывали нечистотами стены дома; пробивали в печи дыру, обмазывали стены грязью, били окна в доме родителей невесты. В иных местах опозорение выражалось в том, что кто-нибудь из свадебных «бояр» лез на крышу хаты невесты с ведром воды и оттуда брызгал водой — символический знак невоздержанности новобрачной, ее готовности давать всем, чтоб каждому попало. В Минском уезде втаскивали на крышу дома разъезженное колесо или, если дело обнаруживалось зимой, старые сани.

Сват — дело ответственное.

Самым распространенным наказанием было надевание на шею лошадиного хомута «без гужов» (веревок, иных частей упряжи) — символа «озверения», близости миру животных — и одновременно антипода цветочному венку, символу девственности. Надевание хомута было и измененной, более гуманной (!) формой припрягания к лошади (это делалось с замужними) как акта усмирения. С другой стороны, как вид кольца или обруча, хомут символизировал и вульву. Его могли повесить на гвоздь, наскоро вколоченный над притолокой, а чаще — надевали на шею не только провинившейся невесте, но и отцу, матери. На такой случай наскоро делали даже несколько соломенных «хомутов, намазанных смолой и разными гадостями». В Приднепровье хомут делался из соломы, косу девке распускали, лицо могли прикрыть платком и в таком виде водить по улицам. Иногда в знак позора девушке оголяли ноги, «подвязав ей платье к поясу соломенными веревками». Обычай позорить хомутом, надеваемым на шею (свахе, родителям невесты и ей самой), быстро получил распространение у других народов, населявших Россию (по этнографической хронологии – мы тут первые).

Другими типичными позорящими действиями были: измарать рубаху девушки сажей или дегтем (которые из-за черного цвета также был в крестьянском быту символом бесчестья и зла) и, перепачкав рубаху, провести по улицам без юбки.

Есть свидетельства информаторов о том, что мазали ставни и стены дома дегтем со словами: «Калі кахаеш — кахай адзінага» — тем самым указывая, что жизнь следовало строить с тем, кто растлил девство.

Стоит признать важной оговорку, что «насмешные наказания» по отношению к девушке применялись, когда «было на то согласие ее родителей и родных» (Новогрудский уезд: некоторые родители не позволяли так срамить свою дочь, а иные, напротив, приходили на сходку и просили о том).

Не менее распространенным способ опозоривания невесты во время свадебного пира было «подать родителям «худы» (т. е. плохой, дырявый) кубок с вином, прорванный в середине блин, а к дуге телеги привязать худое ведро». Случалось, на головы сватам и отцу такой невесты надевали дырявый горшок. Сама лексема «худы» означает одновременно и «плохой», и «дырявый».

Для контраста. Например, в Архангельской губернии срамить девушку, даже внебрачно прижившую ребенка, к концу XIX века стало как-то не принято, однако таковую могли отлучить от родительского дома, от дружбы других женщин. Если худая молва о лишившейся девственности подтверждалась, то девушку могли лишить права сплетать волосы в одну косу, по общему приговору она должна была убирать их в две косы без девичьей повязки, покрывая их волосником (отсюда и термины «самокрутка» или «покрытка»). Но это обряд не столько позорящий, сколько, напротив, сглаживающие прегрешение девушки в глазах общественного мнения. Иной головной убор показывал переход девушки в другую возрастную группу, поскольку девичью косу ей уже было заплетать нельзя (отсюда полесское выражение «росчесав iй косу до вiнца»). И в русских селах такое посрамление не имело характера общего публичного наказания, а совершалось всегда лишь отдельными, «заинтересованными» лицами.

При этом нет данных, что была какая-то систематичность в ритуалах позора для девушек в Казанской губернии — там в конце XIX столетия вообще бытовало довольно жёсткое и однозначное присловье: «Жену с почина берут». В Пермском крае родители не видели ничего дурного в том, чтобы девушки были в поиске наиболее лЮбого еще до свадьбы, а в Мезенском уезде (на Севере), где существовал свальный грех, невинность девушки вообще ценилась мало. Напротив, родившая девушка скорее находила себе мужа, чем сохранившая девственность. Информатор Тенишевского этнографического бюро, описывая Сольвычегодский уезд Вологодской губернии, так заключил свои ответы на эту группу вопросов: «Редкая девушка не дает потыркать своему миляшу до свадьбы… Мужики говорят, что без этого нельзя жить, а бабы — «ой да щё, ведь нам пущае вашего хочеся!».

Никаких посрамляющих обрядов на Русском Севере не отмечено, хотя девственность невесты в целом ценилась. Об отдаленных от центра сибирских деревнях можно сказать то же: в условиях переизбытка мужчин возможность интимных отношений с женщиной ценилась не только на словах, но и на деле (среди золотоискателей и рудознатцев). Но и у родителей девушек, получавших за несохраненную девственность своих дочерей иной раз большие компенсации, «ребенок у дочери-девушки нисколько не бесчестил», и они охотно воспитывали его, отвечая пытающимся укорять: «Плевок моря не портит».

Что касается центральных районов России, то до 1861 года помещики в посрамление провинившейся девушке приказывали отрезать косу, как максимум. Вообще острижение волос было одним из наиболее распространенных женских позорящих наказаний. Таковые наказания сохранялись благодаря традиции, возникшей много ранее, — благодаря распространению норм христианского брака — и это были традиции, связанные с поддержанием идеи высокой ценности девственности до брака. На протяжении нескольких десятилетий и до середины-конца XIX столетия на это указывали в своих сообщениях информаторы из Ростовского, Пошехонского, Владимирского, Дорогобужского (Смоленская губерния) и многих иных уездов. Но вот уже в 1841 году один из наблюдателей крестьянского быта в Калужской губернии записал: «Целомудрие не имеет большой цены в глазах нашего народа… во многих губерниях, как, например, в Калужской, уже уничтожился старинный обычай вскрывать постель молодых. Отец и мать говорят жениху: «Какая есть — такую и бери, а чего не найдешь — того не ищи!».

Вскоре и простая обыденная мудрость в отношении целомудрия девушки в Вологодской губернии — хоть и ориентировала на то, чтобы соблюдать нравственную чистоту, поскольку «принесшая ребенка» считалась «провинившейся», но, если это не удавалось, уже перестала предполагать обязательность публичных оскорблений («разве что муж буде поколотит») и издевательств («никаких посрамляющих обрядов не устраивается»). К рубежу XIX–XX веков, записал этнограф в том крае, «девки сами умудряются обходиться без последствий»: сама по себе утрата девственности перестала быть фактом, который следовало обнародовать (в этом регионе), и браки стали совершаться между молодыми, мало придающими этому значение. «Вообще об отношениях молодежи можно сказать, что баловаться стало просто», — заключил современник-аноним. «У кого приданое шито-крыто, а у кого на люди открыто!»

Народная молва — с известной просторечию прямотой припечатала смену прежних взглядов на обязательность девственного состояния перед свадьбой грубым, но точным присловьем (по Далю): «П…а хоть и дырява, зато морда не корява!» (действительно, внешняя привлекательность выходившей замуж оказывалась куда важнее сохранения девственности до венца). А уж если добрачную беременность удавалось «прикрыть венцом» — вопрос о том, что случилось до счастливого события, вообще уже старались не поднимать: «Крута горка, да забывчива».

Мать и дочь. Общие судьбы — основа взаимопонимания.

Память – памятью, а экономика – экономикой. На Вологодчине тесть по обычаю, давал за беременной дочкой еще и корову к приданому — «для прокормления младенца».

Напрасность позорящих наказаний точно сформулировал и этнограф из Костромского края (Варнавинский уезд): «Хоть срами, хоть нет, а другую жену уж не дадут»: к рубежу веков «если супруг не найдет в молодой жене того, что соответствовало его ожиданиям, то самое большее — будет ее поначалу тузить, а со временем дело обойдется».

Православное представление о ценности любой человеческой жизни постоянно вступало в противоречие с практикой позора и поругания оступившейся. И все чаще после рождения внебрачного ребенка строгость отступала: девице прощали ее ошибку, человечность брала верх над моральным принципом. Мать или бабушка той, что согрешила, на любые нападки привычно отвечала: «Чей бы бычок ни скакал, а телятко наше» («Грех да беда, с кем не была!», «Грех сладок, а человек падок!»). Но в идеале, конечно, девушке нужно было постараться «устоять» до венца — об этом говорят и частные акты 1890-х годов.

Подытожу всё выше сказанное: чем дальше от крупных городов – тем строже мораль. Исключение – Севера, но там совсем другая демографическая ситуация.

Чёрт возьми! Иногда приятно почувствовать себя провинциалом :). И всё это при том, что у шляхетства свои причуды, куда более жёсткие чем у селян. По сравнению с общерусским дворянством нравы свободнее, но и ответственность выше.