Глава XI. Андрей Добрый, Андрей Крестоносец и Владимир Узурпатор (Ruthenia Magna)

Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Продолжаю публиковать свой альт-исторической цикл про Русинское королевство, и сегодня речь пойдет о правлении сразу двух королей, носящих одно имя – Андрея III Доброго, и Андрея IV Крестоносца. Рассказано будет о новых войнах с османами, расширении русинских интересов на Прибалтику, и участии русинского короля в крестовом походе на турок.

Содержание:

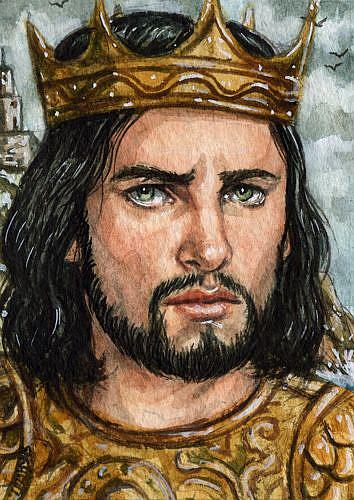

Король Андрей III Добрый

Андрей Олегович из династии Романовичей, ставший королем Андреем III, заметно отличался от своего отца. Мать, София Витовтовна, попыталась воспитать сына самостоятельным и образованным человеком, справедливым правителем, но при этом достаточно способным к дипломатии и интригам. В целом, это ей удалось, хотя от некоторых неприятных черт характера своего сына ей так и не удалось избавиться. К примеру, Андрей было достаточно волевым человеком, но это не касалось крупных конфликтов, которых он стремился всячески избегать, и иногда даже шел на невыгодное для него примирение для их скорого прекращения. Отцовская любовь к женщинам, выпивке и охоте у него также отсутствовала, но зато сохранялся стойкий интерес к военному делу. Королевич часто изнурял себя тренировками, участвовал в военных походах, и даже добивался у своей матери разрешения возглавлять войска, хотя это было совершенно не обязательно. И все бы ничего, но вкупе со слабым здоровьем столь активный образ жизни в результате приводил к многочисленным простудам, травмам, прочим болезням, а в 1430 году Андрей слег с воспалением легких, и уже так и не оправился до конца. При этом всю свою жизнь он по возможности участвовал в государственных делах, активно следил за заграничными новшествами, и даже оказывал покровительство деятелям культуры – так, в частности, он оказал значительную поддержку одному из своих учителей, иноку Матвею Бортнику, который сделал большой вклад в развитие русинского литературного языка.

Супругой короля Андрея Олеговича стала Анастасия Ольшанская, дочь князя Михаила Ольшанского. Брак этот был навязан принцу его матерью, которая благоволила князю и считала его абсолютно верным ее интересам человеком. Из-за этого сложилась нетипичная для Русинии ситуация, когда жених оказался младше невесты на три года. Андрей и Анастасия не особо противились этому браку, хоть и не испытывали больших восторгов, однако их семейная жизнь сложилась достаточно успешно. Княжна была простой, доброй, достаточно умной, не лишенной чувства юмора, и отлично сошлась с похожим по натуре королевичем. В браке у них родились четверо детей, но выжили лишь первенцы – близнецы, брат и сестра:

- Андрей Андреевич (1410-1444), женат на Феодоре Палеолог, будущий король Андрей IV;

- Мария Андреевна (1410-1469), замужем за Константином XI Палеологом, последним императором Византии;

Последняя, третья беременность оказалась достаточно поздней, и проходила с осложнениями. В 1433 году, при родах мальчика, Анастасия Ольшанская умерла. Ребенок пережил мать лишь на несколько часов.

За короткое время правления короля Андрея III в стране значительно усилились деструктивные процессы и раскол между сословиями. Дворяне продолжили делиться на сторонников крепостничества и свободной миграции крестьян; аристократия тем временем начинала требовать все больше и больше прав, включая контроль над государственной экономикой и освобождение от налогов всех дворян вне зависимости от того, несли они государственную службу, или нет. Церковные чины также стали понемногу поднимать голову и требовать уступок со стороны государства, в особенности по части предоставления земельных наделов монастырям в недавно приобретенных землях. Горожане и крестьяне, недовольные этими процессами, а также отстаивая свои интересы, возмущались постепенно растущим числом холопов, в которые часто попадали вчера еще свободные люди, и не желали повышения налогов, которые хотела установить королевская администрация. Боярская дума, являясь ранее сбалансированным сословным собранием, дестабилизировалась, и власть в ней захватили объединившиеся сторонники крепостничества и духовенство.

Но самая большая проблема ожидала Русинию на юге, где вассалами числились крымские татары во главе с собственным ханом Хаджи-Гиреем. Тот в целом был сторонником подчинения королям Русинии, так как сами по себе крымские татары были немногочисленны, и не могли самостоятельно противостоять большому православному государству. Однако среди татар оказалось большое число «горячих голов», которые постепенно склоняли хана к неповиновению. Узнав о смерти Олега I и неверно расценив сложившуюся политическую обстановку, татары зимой 1432 года объявили войну русинам и начали разорять окрестные территории. При этом сильно пострадали города Северного Крыма, где собственно русинов было мало, зато армян и греков – много. Собралась достаточно сильная орда численностью около 15-20 тысяч человек [1], которая начала совершать нападения на русинские остроги и слободы, а в начале 1433 года даже попыталась разграбить Олешье, но была отбита отчаянной вылазкой городского гарнизона.

С пришествием лета на Таврию обрушилось русинское воинство, возглавляемое князем Мстиславом Романовичем, представителем Волынской ветви правящей династии. Действовал он решительно и жестоко, опираясь во многом на лояльных татар Причерноморья и Приазовья. Орда была разбита и рассеяна, Хаджи-Гирей попал в плен. Вместо замирения Мстислав принялся проводить репрессии против кочевых татар в отместку за разорение городов Крыма. Кочевья татар громились, люди брались в заложники, а затем отправлялись на поселение на северные границы государства, в Полоцкое, Минское, Могилевское и Смоленское воеводства, где насильно крестились и смешивались с местным населением в качестве холопов или смердов, тем самым переходя на оседлый способ жизни. Отряды татар, которые продолжали оказывать сопротивление, вырезались, или же продавались в рабство генуэзским купцам.

До 1435 года продолжались волнения среди тех, кто остался в степи, как и среди переселенцев, и лишь с подавлением последних очагов недовольства Хаджи-Гирею вернули контроль над разоренным вассальным ханством. Число боеспособного мужского населения сократилось до 12 тысяч [2], из которых максимум 8 могли участвовать в военных действиях. Степь обезлюдела, угнанный русинами скот лишил татар значительной части их доходов и предельно ослабил хозяйство кочевников. В результате этих жестоких, но эффективных действий, за которые в 1440 году князь Мстислав Романович будет убит татарскими «мстителями», Крымское ханство Гиреев превратилось в сильно ослабленное и целиком зависимое от Русинии образование, которому уже стали предрекать скорый конец и окончательное его слияние с государством-сюзереном.

Крупной проблемой, доставшейся королю Андрею III от отца, стала война за наследство Витовта. Несмотря на подписанные Виленские соглашения, провозглашение Русинии сюзереном Литвы, а самого Андрея – наследником великого княжества после смерти Свидригайла, война с Польшей и Тевтонским орденом продолжалась, и даже более того – враги удвоили свои усилия, узнав о соглашении. Потому уже сразу после коронации Андрей Олегович приказал начать формирование крупной армии для ведения войны у Бреста, которую возглавил его сын, принц Андрей Андреевич. В начале 1433 года она совершила два дерзких рейда на территорию Польши, взяла Сандомир и разбила королевское войско у Вислы, но решительной победы достигнуть не удалось.

Параллельно с этим шли сражения в районе Полоцка, куда вторглась ливонская армия во главе с самим Сигизмундом. Узнав об этом, принц Андрей Андреевич перебросил армию на север, и у Бреславля произошло крупное сражение. Сигизмунд Кейстутович был тяжело ранен и бежал в Пруссию, а количество погибших и пленных со стороны ливонцев было таким большим, что уже в следующем, 1434 году, это привело к фактическому отделению северной части Тевтонского ордена в особую организацию, и созданию с католическими епископствами Прибалтики Ливонской конфедерации, которая тут же поспешила заключить мир с Русинией, и в дальнейшем старалась поддерживать дружеские отношения с Киевом при любых раскладах. Вслед за этим сразу же посыпались и остальные противники русинско-литовского союза – в 1434 году русинская армия во главе с тем же принцем Андреем Андреевичем вторглась в Пруссию, и Тевтонский орден тут же поспешил подписать мир, признав Свидригайла и Виленский договор 1432 года. Сигизмунд Кейстутович вскоре после этого был умерщвлен неизвестными лицами, предположительно – наемниками из числа жемайтов.

Оставшаяся один на один с Русинией Польша еще сопротивлялась, но в 1434 году умер Ягайло, упорно стремившийся включить Литву в состав своего государства, и исчезли непреодолимые препятствия для заключения мира. Его сын, Владислав III, был еще несовершеннолетним, от его имени правил регент, епископ Збигнев Олесницкий, стойкий приверженец союза Ягеллонов и Романовичей. В результате этого тут же было подписано перемирие, а в 1435 году и окончательный мирный договор. Польша и польские Ягеллоны отказывались от прав на Литву, и признавали Виленский договор. Заодно восстанавливался польско-русинский союз, уже ставший традиционным, и которому формально ничто более не препятствовало – после решения вопроса с Литвой больших споров между государствами уже не осталось. Видя усиление позиций русинов, 2-й магистр самостоятельного Ливонского ордена, Генрих фон Бекеферде, предпочел обезопасить свои южные границы и прислал в Киев посольство, в результате действий которого был заключен достаточно выгодный для обеих сторон торговый договор, а также договор о защите интересов Русинии в Ливонии, что стало прологом для будущего сближения этих государств. Литовский вопрос окончательно решился в пользу Русинии, и уже наметился выход ее внешней политики на берега Балтийского моря.

У короля Андрея III были все черты, которые могли бы сделать его великим правителем – сила воли, острый ум, аналитические способности, умение ставить перед собой цели и добиваться их. Не хватало лишь одного – здоровья. Во время своих военных походов он был вынужден постоянно находиться под присмотром лекарей, и искренне надеялся на то, что суровый военный быт укрепит его здоровье. Увы, чуда не случилось, и после окончания войны с турками, в 1430 году, он уже был вынужден навсегда остаться в Киеве, и более никогда не покидать русинскую столицу. После коронации он взял на себя все бразды правления государством, но вновь не хватило здоровья – и король стал много болеть. Это помешало ему проследить за выполнением своих указов, как и помешало начать воплощать многие свои идеи в жизнь. Из масштабных военных реформ, которые собирался провести король, удалось лишь увеличить производство огнестрельного оружия, а также внедрить в употребление армии тактику ведения боя таборитов, с использованием возов (гуляй-города) в качестве временных мобильных укреплений. Состояние его, несмотря на достаточно молодой возраст, постоянно ухудшалось. В 1436 году король, которому на тот момент был всего 41 год, умер. Править ему довелось какие-то жалкие четыре года. Тот, от кого ожидали великих свершений и возрождения величия Русинии после периода застоя времен его отца, умер, так и не успев составить план реформ для своего наследника, 26-летнего Андрея Андреевича. В народе о нем сохранилась хорошая память, но не как о короле, которым он пробыл лишь несколько лет, а как о добром принце, болезненном, но не щадящем себя в вопросах защиты интересов своей династии, короны и русинского народа.

Король Андрей IV Крестоносец

Принц Андрей Андреевич, он же король Андрей IV, был достаточно простым человеком. По натуре увлекающийся, горячий, эмоциональный, не отягощенный ни умом, ни глупостью, он, несомненно, был худшим кандидатом в короли, чем его отец, но при этом заметно более лучшим, чем его дед. Еще с юношеских лет он «заболел» темой рыцарства, и возобновил прервавшиеся было рыцарские турниры. Количество посвящений в эту группу людей заметно увеличилось. Сам Андрей являлся «первым среди равных», участвовал в турнирах, и целиком соблюдал все правила и ограничения, которые налагались на рыцарей. Женщины, выпивка – все это его мало интересовало: лишь хорошая драка и человеческая кровь могли унять тот огонь, что бушевал у него в груди. Это делало его неплохим рубакой, средним полководцем и посредственным управленцем. К счастью, дела управления в это время оказались целиком сосредоточены в руках князя Радзивилла [3], который был довольно успешным урядником, и мог решать государственные вопросы с достаточной эффективностью. Лишь в одном Андрей IV сохранял за собой постоянное первенство в управлении королевством – военные дела и походы, а также связанные с этим дипломатические усилия, где образ православного короля-рыцаря действовал в его пользу.

Супругой Андрея IV была Феодора Палеолог, дочь Мануила II [4]. Это был чрезвычайно выгодный брак с точки зрения престижа, однако, как элемент политики многие считали его неудачным – уже много лет Византия пребывала в глубоком упадке, и ее территории сократились до Константинополя с окрестностями и Мореи, что делало некогда великую империю государством много более слабым, чем даже Валахия. Брак с дочерью императора, а также ответный брак Иоанна VIII с теткой Андрея IV означал, что Русиния обязуется до последнего защищать Византию против турок, в то время как любой конфликт с турками для государства Романовичей был крайне нежелательным. Не принес этот брак счастья и в личной жизни – Феодора оказалась крайне высокомерной, смотрела на русинов как на варваров, и после первых родов даже отказывалась выполнять супружеский долг, за что даже умудрилась получить замечание со стороны митрополита. Третий ребенок, Владимир, и вовсе, как утверждают летописцы, был рожден без участия тогда еще принца Андрея. Между тем, он не был склонен прощать подобное предательство, и посадил Феодору под домашний арест, а в 1440 году и вовсе насильно постриг ее в монахини при полном согласии ее родственников, которые больше ценили союз с Русинией, чем падшую представительницу своей династии. Второй сын при этом был признан великим князем, т.е. бастардом, и остался воспитываться при дворе вместе с остальными детьми. После этого король повторно не женился, хотя существовали слухи о его связях с мадьярскими и валашскими аристократками. Всего у Андрея IV было трое детей:

- Святослав Андреевич (1428-1492), наследник короны. Первая жена – Анна Радзивилл, дочь князя Радзивилла, вторая жена – Барбара из Подебрад, дочь короля Богемии Йиржи из Подебрад.

- Марьяна Андреевна (1430-1485), вторая жена Йиржи из Подебрад, короля Богемии [5].

- Владимир I Узурпатор (1432-1453), великий князь. Женат на неизвестной ромейской аристократке, детей не оставил.

Если его отцу, Андрею III, в наследство от предшественника достался конфликт в Литве, в котором Русиния противостояла Тевтонскому ордену и Польше, то Андрею IV таким «наследством» досталась усобица в Московском государстве, начавшаяся еще в далеком 1425 году между потомками Дмитрия Донского [6]. Первое время Русиния относилась к этому конфликту как к сугубо внутреннему делу Москвы, и нашла в этом полное понимание великого князя Василия II. Однако в 1433 году ему понадобилась помощь, и он обратился к Андрею III, который выслал ему деньги и отряд наемников. На время это помогло, однако трения между князьями продолжались. К этому добавились набеги со стороны Казани и Большой Орды, война с Новгородом, волнения внутри самого княжества – и получалось, что некогда сильное союзное Киеву княжество переживало упадок, и как будто бы вот-вот готово было развалиться. Это не входило в список интересов Русинии, и потому уже с 1436 года начались ежегодные походы в поддержку Василия II, для чего пришлось вновь ввязаться и в войны со степняками, и впервые принять участие в войне с Новгородом, отношения с которым еще с XIII века оставались достаточно дружественными. Эта война совершенно не понравилась и русинской аристократии, и самому королю, который в 1437 и 1439 годах самолично возглавлял кампанию. Кроме того, в воздухе начали витать мысли о том, что если допустить чрезмерное укрепление Москвы, то она однажды станет враждебной Русинии, и потому следовало разделять и властвовать – т.е. законсервировать текущую ситуацию на Северо-Востоке Руси. Впрочем, мысли эти были преимущественно проигнорированы.

Конфликт отвлекал много внимания и средств, не принося реальных выгод. В 1439 году, в конце концов, произошел раскол между союзниками. Причина его оказалась, с первого взгляда, пустяковой, но на самом деле ставшей последней каплей. Ею была Флорентийская уния, подписанная между православной и католической церквями в Италии. Василий II и московские иерархи церкви не поддержали эту унию, а Андрей IV наоборот, выказал молчаливую поддержку, исходя из родственных и союзных отношений с Византией, которая этой унии добивалась для своей защиты, и прекрасно понимая, что долго она не продлится. Тем не менее, слово за слово, и между двумя правителями разразился настоящий конфликт. После этого король попросту увел свои войска, и поручил дипломатам заключить мир с Новгородом, игнорируя Москву, что и было сделано, а сам Андрей IV стал готовиться к новой военной кампании – крестовому походу против турок.

В 1439 году Папа Римский призвал католических правителей к крестовому походу против турок, а в 1441 уже начала формироваться крупная и могущественная коалиция европейских держав. К первоначальным участникам похода – Венгрии и Сербии – присоединились также германские рыцари, Польша и Албания. Возглавил коалицию Владислав III, король Польши, который также был избран королем Венгрии, и которому таким образом подчинялось самое многочисленное войско. Косвенную поддержку походу оказали венецианцы, вынужденные соблюдать условия мира с турками, вместе с крестоносцами выступил князь Фружин Шишманович вместе со своим ополчением из Болграда, присоединиться к походу были готовы валахи. Между тем, по-настоящему серьезным подкреплением к армии крестоносцев могла стать Русиния. Андрей IV целиком сочувствовал походу, и собирался с самого начала принять в нем активное участие, однако разом навалился ряд проблем, которые пришлось решать уже сейчас.

Прежде всего, обострились отношения с аристократией, которая все больше и больше стала походить на польских или венгерских магнатов, и упорно гнула свою линию, стремясь ослабить власть короля в свою пользу. До открытого конфликта не дошло, но знать саботировала сборы средств и войск, из-за чего русинская армия оказалась гораздо меньше той, на которую надеялся Андрей IV. Более того, в 1441 году пришлось разделить ее и направить в разные места на территории самого королевства – неожиданно прокатилась волна крестьянских бунтов, вызванных злоупотреблениями магнатов, к которым добавились восстания татар-переселенцев в северных уездах. В результате этого год целиком «выпал» из планов на крестовые походы, и лишь в 1442 году, собрав еще меньше войск, чем в прошлый раз, король смог выдвинуться в поход. Владислав III принял его достаточно радушно в качестве союзника, тем более что по Флорентийской унии между ними больше не существовало столь больших религиозных отличий, как раньше. Военные действия в целом проходили успешно, под Нишем, Софией, Филипполем и Куновицей турецкие войска были нещадно биты. Два славянских короля раз за разом покрывали себя воинской славой, и казалось, что ничто уже их не остановит. В июне 1444 года между воюющими сторонами был подписан мир, согласно которому турки возвращали независимость некоторым сербским и болгарским владениям.

Чувствуя давление со стороны своей знати, которой не понравилась череда тяжелых поражений, османский султан Мурад II отрекся от трона в пользу своего 12-летнего сына, и покинул Европу. Увидев, что власть в Османской империи ослабла, союзники решили не расслабляться, и добить врага, нарушив условия заключенного совсем недавно мира с разрешения Папы Римского. Флоты Папы и Венеции вновь оказал поддержку крестоносцам с моря, к ним же присоединились и немногочисленные русинские галеры. Удар был направлен в сторону Варны и Эдирне, османской столицы, что должно было сокрушить само государство, и открыть дорогу на восток, в Малую Азию, куда христианские правители были твердо намерены дойти любой ценой. И вновь, как и в прошлый раз, Андрей IV не смог собрать большое войско, хотя он надеялся, что наличных сил, в которые вошли все немногочисленное русинское рыцари, хватит для выполнения задачи.

Однако турки проявили невиданную расторопность. Мурад II, узнав о нарушении договора, тут же вернулся к власти. Многочисленные турецкие войска из Малой Азии переправили генуэзцы, стремившиеся таким образом ослабить позиции своих основных конкурентов, венецианцев. В результате воинство крестоносцев, которое насчитывало 25-30 тысяч человек, у Варны встретилось с 60-тысячной армией Османской империи, которую возглавлял сам султан [7]. Шансы на победу у союзников были весьма значительны – несмотря на численное превосходство турок, они не были целиком отмобилизованы, и большую часть войска составляли наскоро собранные воины, в то время как армию крестоносцев целиком составляли профессионалы. Однако вместо оборонительной тактики на военном совете была выбрана наступательная, которая фактически решила исход битвы. Несмотря на тяжелейшие потери, турки смогли разбить союзное войско, и во многом здесь сыграла свою роль горячность королей Владислава и Андрея, которые, стремясь покрасоваться друг перед другом, бездумно бросились в атаку и угодили в ловушку, поплатившись жизнями за свою ошибку. Обезглавленная армия крестоносцев после этого не разбежалась лишь ценой огромных усилий Яноша Хуньяди и князя Фружина Шишмановича, которые увели остатки войск на север. Турки не преследовали их, так как сами понесли огромные потери в ходе сражения, и на несколько лет отложили планы по экспансии на Балканах. Вместе с королем Андреем IV погибло так и не сложившееся окончательно русинское рыцарство, а также большое количество других воинов, как конных, так и пеших. Бесславная гибель короля-рыцаря вместе с большинством его сторонников стала причиной того, что все предыдущие достижения были тут же ликвидированы, а сразу после получения известий о его смерти Русиния рухнула в хаос гражданской войны.

Король Владимир I Узурпатор и война за наследство Андрея IV

Андрей IV не просто проиграл битву и погиб сам, унеся за собой жизни многих русин. Вместе с ним погибли практически все рыцари, которые были верны ему, а также значительная часть лояльной ему поместной конницы. Погибли также 23 из личного наемного полка короля, который отвечал за охрану монарших особ и дворцов. В результате всего этого в Киев по возвращению остатков королевских войск практически не осталось сторонников 16-летнего принца Святослава, которого еще предстояло короновать.

А с этим были серьезные проблемы, так как русинская аристократия решила воспользоваться моментом ослабления династии Романовичей, и взять власть в свои руки [8]. Ситуация осложнялась тем, что существовал брат погибшего Андрея IV, великий князь Владимир, признанный королевским бастардом, но все же имевший кое-какие права на корону. Его мать, Феодора, из монастыря уже давно вила сети заговоров, ища опору как раз среди аристократии. Старшие дети, Святослав и Марьяна, не вызывали у нее никаких чувств, так как были любимыми детьми погибшего Андрея IV, зато Владимир, ее бастард, стал любимчиком в глазах матери и единственным достойным наследником короны Русинии. Вдобавок к этому, часть духовенства, недовольная поддержкой Флорентийской унии, выступила против Святослава, который, по их мнению, готовился продолжить политику отца, и поддержала Владимира. В результате всего этого сложился сильный заговор, который вылился в государственный переворот за два дня до коронации наследника Андрея IV. Киев захватили дворянское ополчение и наемники, наследный принц был вынужден бежать из города вместе с урядником, старым князем Радзивиллом и немногочисленными сторонниками. Через день был коронован Владимир I, а Феодору Палеолог извлекли из монастыря и сделали главным советником молодого монарха. Вся власть при этом перешла Королевскому Совету, собранному заново из людей соответствующих взглядов, и Боярской думе, в которой большинство принадлежало аристократам и духовенству. И Владимир, и его мать стали марионетками в руках бояр-аристократов, и практически не участвовали в реальных делах управления. Урядником стал лидер заговора, князь Тимофей Белецкий, который являлся также крупнейшим русинским феодалом, и владел наибольшим числом холопов.

И неожиданно оказалось, что административный аппарат Русинии, основанный на равновесии между сословиями при верховенстве монарха, в случае изменения баланса сил переставал быть эффективным. То, что строилось при централизованной власти еще Романом Великим, Даниилом Романовичем и Львом Даниловичем в XIII веке, не работало в интересах лишь одного сословия. Уже в начале 1445 года последовали указы о постепенном переводе всех смердов в статус холопов, а их земли – в собственность крупных феодалов. Холопы при этом окончательно закреплялись за землей. Ранее свободные крестьяне-общинники переходили в статус полусвободных, получив ограниченную возможность вести торговлю и передвигаться по стране – отныне решение о переселении крестьянина или выдачи ему разрешения на торговлю на рынках выдавалось местными властями, которые были представлены все теми же феодалами. Стоимость земли при продаже крестьянами четко фиксировалась, и была установлена на чрезвычайно малой отметке. Большое количество ограничений наложили на города, за исключением крупнейших – Киева, Львова и Смоленска. Отдельными актами, которые подписал Владимир I, король отказывался от многих своих прав, и передавал их Королевскому совету, который отныне мог сам назначать и взимать налоги, собирать войско, объявлять войну и подписывать мир, и многое другое.

Все это сразу же вызывало возмущение в народе, причем недовольство выказывали все сословия, так как действия правительства Белецкого задело интересы и значительной части дворянства, и черного духовенства, и горожан с крестьянами. Уже летом 1445 года начались волнения в разных регионах. Традиционная русинская армия не собралась по зову короля Владимира, явилась лишь часть поместной конницы, и в результате боярам пришлось искать деньги и нанимать наемников, а также призывать на помощь вассальных степняков, включая Хаджи-Гирея, которому представилась уникальная возможность безнаказанно разграбить земли своего сюзерена. Это лишь увеличило неприятие народом нового порядка, князя Белецкого и короля Владимира I, которого уже во всеуслышание называли узурпатором. Еще более усугубил ситуацию указ, согласно которому любой, кто смел непочтительно отзываться о короле Владимире или его правительстве, считался изменником и должен был быть брошен в темницу или казнен. Практически сразу же в качестве наглядного примера в Киеве отрубили голову двум князьям Букольским, врагам Белецких, а их жен и детей лишили всего наследства и титулов, изгнав с территории страны [9].

А изгнанный и еще некоронованный принц Святослав тем временем не собирался сдаваться. Заручившись поддержкой Радзивилла и взяв в жены его 14-летнюю дочь Анну, сын короля-крестоносца стал собирать вокруг себя сторонников в Литве и северных уездах. Увы, положение его было не самым лучшим – традиционная ударная сила позднего Средневековья, тяжелая конница, комплектовалась за счет дворянства, а лояльное ему дворянство полегло у Варны вместе с его отцом. Остальные поместные всадники или не определились, кого поддерживать, или уже поклялись в верности Владимиру I. Помощь от соседей не пришла – в Польше начались свои проблемы, связанные с переходом власти к младшему брату Владислава III, в Венгрии давно царила анархия, Валахия была далеко, отношения с Новгородом были испорчены из-за Москвы, а с Москвой – из-за церковной унии, причем лишь внутренние проблемы помешали великому княжеству воспользоваться смутой в Русинии и объявить ей войну. Только Ливонский орден прислал несколько сотен конных воинов, да еще и согласившись взять за это деньги после войны, чем навечно завоевал симпатии Святослава, а заодно и обезопасил на время собственные границы от набегов литовцев. В результате у принца в распоряжении имелись лишь литовские войска, да и то не все, и небольшие отряды ливонских и русинских дворян.

Но вскоре после издания первых указов нового правительства на север хлынули толпы крестьян, спасающихся от растущих бесчинств, творимых знатью, и этот поток лишь усилился после подавления народных восстаний. Да и сами мелкие восстания отнюдь не прекратились – если у крестьян были какие-то счеты к дворянам-землевладельцам, а те еще и поддерживали крайне непопулярного Владимира, то таких дворян могли запросто найти заколотыми или разрубленными на части где-то в поле или лесу. Дворяне в ответ стали собираться в отряды, крестьяне ответили тем же – и по всей стране запылала самая настоящая гражданская война, первая в истории Русинии, и одна из самых крупных в плане размаха жестокости. Ситуация для знати усугублялась тем, что в стране еще не успели исчезнуть внутриродовые и внутриобщинные связи, а пехота из общинников вообще была традиционным элементом королевской армии, в результате чего тот, кто вызывал против себя гнев общин, получал во враги не просто толпу крестьян, а достаточно хорошо вооруженную, и неплохо организованную пехоту. Возникло напряжение и в городах, которое также вылилось в сопротивление новым властям – после лишения горожан ряда важных прав, а также нескольких случаев настоящего дворянского разбоя по отношению к ним, стали самостоятельно собираться городские полки, дающие отпор врагу. Дворяне начали практиковать массовую резню – общинники ответили им тем же, и высшее сословие Русинии стало нести потери, которые к концу войны никто уже не мог даже сосчитать – ясно было лишь то, что знать была основательно повыбита. Свою долю крови в общее дело внесло само правительство Белецкого, которое нещадно казнило дворян за открытое недовольство и сопротивление переменам, видя в них политических конкурентов и угрозу своему положению.

И все же сторонники Владимира брали верх, используя уловки, иностранных наемников в больших количествах, террор. Горожане садились в осаду, гибли под натиском сторонников короля Владимира, или же обособлялись от остального государства в надежде на лучшее. Крестьяне отступали, покидали свои села, и, лишенные лидера, отправлялись искать его – а единственным достойным лидером в их глазах был легитимный наследник трона, принц Святослав. Так на север стали прибывать все больше и больше свободных общинников, готовых поддержать его права. Вместе с ними отправлялись на север и те дворяне, которые ранее объявили о своем нейтралитете, а теперь начинали осознавать, что выбор сделать все же придется – или одна из сторон рано или поздно, случайно или специально, но лишит их имущества, положения, а то и жизней. Самые сообразительные из них приходили вместе с отрядами из собственных крестьян, выступая в качестве лидеров народного движения.

Пехота в Русинии всегда считалась важным родом войск, но ее еще требовалось обучить, вооружить и содержать – и на все это по отношению к крестьянам у Святослава не было ни ресурсов, ни времени. Однако, к большому удивлению его окружения, он проявил недюжинные организаторские и военные способности. Разработав новые методики подготовки, он начал применять их по отношению ко вчерашним крестьянам. Оружие активно изготавливалось кузницами, и даже перековывалось из сельскохозяйственной утвари, что послужило шуточному, а затем и почти официальному названию повстанцев «косинерами». Вчерашние крестьяне обучались тому, как замедлить всадника, сбросить его с коня и поразить в уязвимые места совсем не рыцарским оружием вроде тех же перекованных кос или мясницких ножей. На сторону принца вскоре перешли и некоторые города вместе со своими городовыми полками. Отправленная на север карательная армия сына Тимофея Белецкого, Ярослава, летом 1446 года попала в засаду и была полностью уничтожена. Голову Ярослава было решено отправить в Киев в качестве предупреждения.

Вскоре после этого началось масштабное наступление, которое не останавливалось и зимой, и к концу 1447 года отряды косинеров уже заняли 7 уездов, постепенно приближаясь к Киеву. Еще два отправленных карательных отряда были разгромлены, а третий, состоявший из татар и наемных валахов, под началом хана Хаджи-Гирея, попросту перешел на сторону Святослава. Все эти события шокировали короля и урядника Белецкого, и сильно уронили их авторитет. Сторонники короля начали следовать примеру татарина, и меняли лагерь. Тем не менее, в распоряжении Владимира I еще оставались войска, главным образом магнатские и коронные наемники, которые были целиком заинтересованы в сохранении власти в руках Владимира. Присутствовали при короле и отряды наемников из иностранцев, предоставленные соседями (турками и венграми). Было решено встретить мятежников под стенами Киева, а в случае неудачи – отступить за стены города и выдержать осаду.

Сражение, разыгравшееся 21 апреля 1448 года под Киевом, стало во многом знаковым и эпохальным. Армия короля, возглавляемая самим Владимиром I, состоявшая в основном из конницы, имея некоторый численный перевес, противостояла армии косинеров, фактически крестьянскому ополчению, которое возглавлял принц Святослав, законный наследник короны Русинии, при незначительной поддержке татарской, литовской и ливонской конницы, и тяжелой городской пехоты. Несмотря на братоубийственный характер, битва раскрыла всему миру организаторские и полководческие таланты молодого принца – верные князья и воеводы лишь выполняли его приказы, в то время как общее командование и подготовку войск Святослав тянул на себе. Грамотно применив маневрирование и легкую полевую фортификацию в виде рогаток, расставленных перед пехотой, а также заграждений из телег, умудрившись подготовить из вчерашних крестьян неплохих солдат, способных держать строй под натиском тяжелой конницы не из страха или дисциплины, а на волне жгучей ненависти и боевого азарта, граничившего с безумием, наладив взаимодействие родов войск на поле боя и создав эффективную систему передачи приказов, он сумел сделать невозможное, и одержал победу со своими крестьянами над тяжелой дворянской кавалерией, ранее сметавшей на своем пути любую пехоту.

Часть дворян погибла, многих взяли в плен, стащив оглушенными с коней. Среди погибших оказался и сам урядник, Тимофей Белецкий. Владимир I бежал в Киев, но поняв, что город ему защищать некем, горе-король попросту схватил все ценное, что было у него под рукой, включая фамильные реликвии Романовичей, забрал с собой мать, и покинул город через южные ворота с немногочисленной охраной. В это же время через западные врата, открытые горожанами, в город въезжал принц Святослав Андреевич, которому суждено будет вскоре стать королем Святославом I Великим. Гражданская война в Русинии, прозванная войной за наследство Андрея IV, закончилась, унеся с собой множество жизней и основательно проредив ряды дворянства, но вместе с тем и вызвала ряд важных социально-политических преобразований, которые определили будущей облик государства.

Примечания

- Грубое предположение о возможной численности войска крымчаков в то время, с учетом того, что собственно крымских татар в эпоху расцвета ханства в государстве было около 500 тысяч, а армия, которую могут легко выставить в поле степняки, примерно равняется десятой части их общего количества населения.

- Опять же, это лишь предположительные оценочные числа согласно моим представлениям о структурах численности кочевых армий. Да, общий мобилизационный потенциал степняков-кочевников доходил до 15, крайне редко – 20 процентов, но из них далеко не все брались даже в самые ответственные походы – требовалось еще оставить дома пастухов, охранников кочевий, и т.д., да и в случае поражения должны были сохраниться мужчины для воспроизводства своих родов.

- Совершенно неожиданно достаточно неплохой и яркий литовский дворянин превратился у меня в государственного деятеля высшего ранга, умелого и прагматичного, тянущего на себе всю Русинию в течении почти трети столетия. Изначально я такого не планировал, но альт-история тут уже начинает писаться сама, почти без моего участия….

- В реале на счет дочерей Мануила II существуют лишь предположения и неточная информация, так что очень может быть, что никакой Феодоры на самом деле не существовало.

- Да, как-то вот получилось, что связи Русинии с Подебрадами будут достаточно тесными, хоть и не принесут большой практической выгоды.

- Само собой, эта усобица будет отличаться от реала по своему ходу, однако в детали вдаваться я решительно не желаю – история сейчас пишется про Русинию. Я даже отказываюсь от интересных развилок для других государств в этой АИшке, чтобы уделять как можно больше времени и внимания интересной мне стране – иначе тут бы уже половина текста шла про иноземцев.

- О численности османской армии в этот период я видел разные цифры, и все, что я могу сказать на счет них – даже с учетом того, что турки неплохо освоили ремесло тотальной войны (по меркам своего времени), большинство источников касательно этих цифр нещадно брешут. Те же 60 тысяч турок под Варной – минимальная оценка из известных мне, которая тоже может оказаться завышенной.

- Тяга русинских магнатов к порядкам как в Польше или Венгрии, по моему мнению, попросту неизбежна, но вот какова вероятность их успеха – уже другой разговор.

- Добро пожаловать в Речь Посполитую авторства восточных славян! У нас и бунты бессмысленные и беспощадные, а уж дворянская анархия вообще может разорвать страну, аки капля никотина хомячка….