Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Продолжаю публиковать свои альт-исторический цикл про Великую Италию, и сегодня наконец-то настал черед статьи при Рисорджименто. Рассказано будет про личность короля Алессандро I, «Весну народов», объединение страны и колонии Италии.

Содержание:

Король Алессандро I Объединитель

Старший сын и наследник Лоренцо III был назван в честь Александра Македонского. Идею подала мать мальчика, Каролина Бонапарт, которая надеялась, что ее сын также прославится своими завоеваниями, даже если те ограничатся одной лишь Италией. Алессандро рос в сложных условиях Наполеоновских войн, когда походы сменялись интригами, Медичи меняли стороны и устраивали циничные договорняки с другими государствами, и это наложило отпечаток на его характер в будущем. Он был ярым сторонником идеи объединения Италии еще с детства, и считал, что для этого все методы хороши. От обоих родителей ему досталась амбициозность и дипломатичность, от матери – склонность к интригам, от отца – сила воли и способность мыслить трезво в самых сложных ситуациях. Отдельных успехов Алессандро I добился в военном деле – по личной инициативе он поступил в Академию Суперэсерчито во Флоренции, прошел полный курс, завершив его с отличием, и в возрасте 21 года стал уже полковником генштаба. После этого он в качестве военного советника принял участие в войне в Греции, где в нескольких сражениях ему пришлось командовать то греческими, то тосканскими батальонами, и лишь после этого, в 1825 году, отправился в гранд-тур по Европе. Вернулся домой он лишь в 1828 году, будучи уже достаточно известной фигурой в столицах ведущих держав, имея реальный военный опыт, и вообще являясь гордостью своих родителей и всей Тосканы. При всем этом он оставался дружен со своими братьями и сестрой, дальними родственниками, любил проводить с ними время, и в минуты покоя мог быть легкомысленным и до неприличия откровенным. В общении он и вовсе был весьма прост – когда надо он мог говорить высокопарно, как аристократ, но в обычной обстановке, и в общении с простолюдинами он говорил на простом и понятном итальянском языке. К народу он проявлял внимание и сострадание, не раз жертвовал личные средства на общественные нужды, и к своему 30-летию заслужил от простых граждан почетный титул Il Nostro Principe – Наш Принц.

Супругой Алессандро I стала Амелия де Богарне, дочь Евгения Богарне. Формально она приходилась ему двоюродной племянницей, но не кровным родственником, так как Евгений Богарне являлся пасынком Наполеона. Амелия была на 11 лет младше своего супруга, и в возрасте 7 лет вместе с отцом переехала во Флоренцию, где семейство было радостно принято королем Лоренцо III. Именно тогда у Каролины Бонапарт закралась идея женить своего старшего сына на Амелии, дабы тот в дальнейшем не зависел ни от кого в вопросах политики, да и был крепче связан с той частью семьи Наполеона, которая сохранила с королевой Тосканы дружественные отношения. Лоренцо тоже был не против подобного брака, но решил оставить выбор за сыном – а тот не спешил жениться, хотя и относился к Амелии достаточно хорошо. А девушка, похоже, влюбилась в Алессандро, ибо когда тот покинул Флоренцию, то начала вести с ним переписку. После возвращения из своего гранд-тура, в 1828 году, он сразу же, без всяких сомнений сделал ей предложение, и 16-летняя девушка согласилась. Родители, конечно же, опешили от такой скорости развития событий, но согласились. Не против был и отец невесты, который желал подобным браком дочери с будущим монархом повысить престиж семейства Богарне. Свадьбу сыграли в 1829 году. Семейная жизнь их оказалась счастливой – добрая, отзывчивая, честная и сострадательная Амелия оказалась прекрасной женой и королевой, а Алессандро берег ее и оставался до конца верен. Как королева, Амелия обладала определенным политическим весом, но редко занималась глобальными государственными заботами, предпочтя уделить больше времени благотворительности, искусствам, образованию и здравоохранению. В браке у них родились:

- Каролина (1830-1897), принцесса, первый ребенок в семье. Отличалась резким, но честным характером. Замужем за Фридрихом I Баденским.

- Алессандро (1832-1885), великий герцог, первый носитель титула Принца Тосканского. Женат на Марии Шарлотте Бельгийской.

- Фердинандо (1833-1889), герцог ди Лукка. Женился на Изабелле де Бурбон, своей кузине, стал королем-консортом Испании.

- Лоренцо (1835-1913), герцог ди Аоста. Адмирал, один из создателей ВМС Италии в их современном виде. Женат на Луизе Прусской, дочери короля Пруссии и императора Германии Вильгельма I.

- Клариче (1836-1897), принцесса, вторая дочь. Вышла замуж за Антуана Орлеанского, который был на 12 лет старше нее.

- Бьянка (1838-1900), принцесса, третья дочь. Отличалась левыми взглядами, активной политической позицией, была видной фигурой для итальянского движения за права женщин. Замуж не вышла, потомков не оставила. Из-за постоянного нахождения в женском обществе ходили слухи о ее нетрадиционной ориентации.

- Карло (1840-1911), герцог ди Дженова. Отличался авантюризмом и амбициозностью. Женат на Марии Александровне Романовой. Благодаря действиям своего брата-императора, был избран господарем Румынии, а затем стал ее первым королем, основав династию Румынских Медичи.

- Амелия (1841-1899), самый младший ребенок. Единственная из всей семьи, кто заключил брак по своему усмотрению, выйдя замуж на Чезаре ди Ливорно.

Все дети получили хорошее образование, и оставили тот или иной след в истории Италии или соседних стран. При этом браки своих детей Алессандро старался заключать с той или иной политической выгодой – в частности, способствовал сближению с Испанскими Бурбонами и Орлеанской династией, установил теплые отношения с Бельгией и Россией, заложил основу будущего союза с Пруссией и Германией. Впрочем, значительная часть браков была заключена уже после смерти самого Алессандро I, но как продолжение его политики, которая позволила значительно поднять статус Медичи в глазах монархической Европы.

Колонии Тосканы

Медичи еще с XVI века мечтали о колониях, но лишь в начале XIX появилась реальная возможность их основать. Плавания Боргезе и Маласпины не были забыты – даже в тяжелые времена Наполеоновских войн результаты их плаваний анализировались и служили постоянным напоминанием; книгу, написанную Маласпиной о собственных путешествиях, Лоренцо III зачитал до дыр. Долгое время после Венского конгресса основать колонии мешало сложное финансовое положение Тосканы, пока, наконец, в начале 1820-х годов не было решено взяться за этот вопрос вплотную. По ряду причин, а также в результате анализа собранного почти полвека назад материала, было решено выбрать три основных направления, не считая неофициального четвертого – Аргентины, куда итальянцы начали мигрировать самостоятельно, без всякого целеуказания, и постепенно сформировали достаточно сильную и влиятельную общину, из-за чего в Буэнос-Айресе появилось тосканское посольство, и были установлены вполне конкретные официальные контакты между двумя странами. Более того – Тоскана взялась поставлять вооружения и боевые корабли на нужды аргентинцев, став их главными экономическими партнерами к великому удивлению англичан, которые «прощелкали» возможность закрепиться в этом государстве.

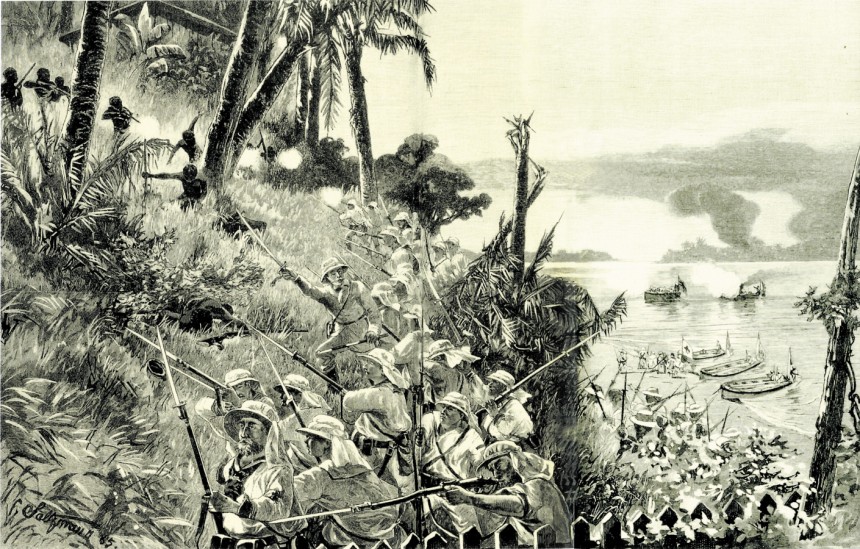

Первым направлением колониальной экспансии стал Золотой Берег. Отсюда постоянно вывозили немало золота, а продвижение вглубь континента позволяло, по всей видимости, получить доступ и к иным ценным ресурсам. Проблема заключалась в том, что местные племена ашанти не отличались миролюбивостью, и более того – здесь уже находились европейские фактории трех держав: Великобритании, Дании и Нидерландов. Лишь при отказе всех трех стран на эти территории можно было надеяться основать надежную колонию. Здесь пришлось коллективно выступать Флорентийскому банку и Лоренцо III, чтобы с помощью дипломатии и денег каким-то образом решить вопрос. С Нидерландами договорились достаточно быстро – их единственный форт, Эльмина, был выкуплен за 5 тысяч фунтов стерлингов в рамках Пизанского договора 1824 года. Несколько сложнее оказался вопрос с датскими факториями – за них пришлось заплатить уже 15 тысяч фунтов. Покупки велись как официально, так и через подставных лиц от имени Компании Трех Океанов (КТО), которая на самом деле была подконтрольна правительству Тосканы. Сложнее оказалось добиться уступок со стороны Великобритании, которая ни за что не уступила бы свои владения в этом регионе. Впрочем, Лоренцо III умело использовал лазейку в юридических нюансах – владельцем факторий являлась не Великобритания, а местная небольшая торговая компания, которая испытывала серьезные проблемы с наличностью. Флорентийский банк подсобил, и через британских представителей сначала были выкуплены все акции британской компании, а затем, когда та дошла до банкротства в 1821 году, все имущество предприятия было выкуплено в пользу КТО за 20 тысяч фунтов. На место англичан сразу же прибыли итальянцы, и стали закрепляться на новоприобретенной территории. Само собой, это вызывало скандал в Великобритании, но у нее и без того хватало серьезных внутренних проблем, а чисто политически ругаться с тосканцами было нежелательно [1]. В результате этого начались долгие переговоры, частью которых стали политические игры в Греции. О преодолении кризиса договорился еще Лоренцо III, но договор подписывал уже Алессандро I в 1833 году – Великобритания отказывалась от прав на свои фактории на Золотом Берегу в обмен на «компенсацию расходов» — сумму в 60 тысяч фунтов стерлингов. Это была большая победа тосканских финансов и дипломатии, и сразу же началась полномасштабная раскрутка новой колонии. Из всех факторий Тоскана официально основала колонию Золотой Берег, прислала управленцев и выделила средства на формирование колониальных войск. Постепенно тосканцы освоили все местные торговые маршруты, и колония стала приносить прибыль, однако с продвижением внутрь континента в 1-й половине XIX века возникли проблемы – ашанти оказались слишком воинственными, и требовалось сначала как следует освоиться у побережья, которое целиком контролировалось выходцами из Италии. Столицей колонии стал город Аккра, взявший быстрые темпы развития и ставший местом заключения союзов с другими местными племенами, враждебными ашанти, с целью подготовить дальнейшее расширение владений Тосканы.

Вторым направлением стал Камерун. Эта территория не имела золота, или иных драгоценных металлов, но была выгода с трех точек зрения – на нее никто не претендовал, здесь проживали совершенно отсталые и достаточно миролюбивые племена, и местность была удобна для разведения тропических сельскохозяйственных культур. Именно потому сюда в 1830 году прибыла группа частных предпринимателей под началом Эусебио Ригетти, отличавшийся холодным умом и дипломатическими навыками. Он сразу установил контакт с самыми сильными племенами региона – дуала, заключил с ними союз, и выкупил участок побережья в удобном для строительства города и порта месте. Назвал он поселение Дуалой, в честь своих союзников. Дальнейшая экспансия проходила по схожему сценарию – союзы, покупка земли, налаживание торговли, исследование близлежащих земель, и т.д. Если в Золотой Берег отправлялись колонисты из числа любителей острых ощущений, то сюда прибывали миролюбивые купцы, плантаторы и просто крестьяне. Активно начали работать католические миссионеры, которые быстро достигли успеха, и стали обращать в христианство местных язычников. Официально колония Камерун было основано в 1850 году, и первым губернатором стал, само собой, Ригетти. Главными экспортными товарами быстро стали какао, кофе и бананы, со временем здесь появились хлопок и каучук – последние два пункта особенно подняли статус колонии в глазах метрополии, и сюда направились значительные инвестиции для постройки полноценного порта, железных дорог, гражданской инфраструктуры. Местное население, получая итальянское образование, стало быстро приобщаться к нормам общества своей метрополии, и даже частично выполнять роль чиновников, поступать на службу в колониальные войска, выступать в роле учителей и врачей в удаленных от Дуалы территориях. Лояльность местного населения оставалась весьма высокой, что не раз отмечалось иностранцами, в то время как итальянцы не учиняли насилий против туземцев, чем и завоевали такую популярность [2].

Третьим направлением оказалась далекая Новая Гвинея. О ней особо писал Маласина – она могла стать прекрасным источником определенных ресурсов вроде сахарного тростника или тропических фруктов, которые были весьма дороги в Европе, но у острова имелись три большие проблемы. Ими являлись значительная удаленность от метрополии, агрессивное местное население, и не менее агрессивный для европейцев климат. Кроме того, на западную часть острова претендовали голландцы. С этим, впрочем, вопрос решился в 1824 году посредством подписания Пизанского договора с Нидерландами. Согласно нему, Тоскана выделяла королю Нидерландов займ под низкие проценты, а также обязывалась поддержать инициативу голландцев по части покорения Индонезии, при условии продажи Лоренцо III голландских владений Золотого Берега, и подтверждения голландцами права тосканцев на колонизацию Новой Гвинеи и островов к востоку от нее. Также тосканцам передавались права на ряд островов к западу – голландцы де-юре претендовали на них, но не имели никакой власти там, и банально еще не дошли до их колонизации [3]. Вслед за этим на Новую Гвинею отправилась крупная экспедиция колонистов, которая основала в удобной бухте город Сан-Джорджио. Началось создание малых факторий на побережье, и медленное, но уверенное освоение острова, с подчинением местных племен. Все это займет более чем полстолетия, да и позднее процесс освоения острова все еще будет продолжаться, но уже в 1850 году владениям был присвоен официальный статус колонии, со столицей в Сан-Джорджио и постом губернатора. Первым человеком, занявшим этот пост, оказался ученый и исследователь Гульельмо Анджело, сделавший колоссальный вклад в правильную оценку экономического потенциала острова. Благодаря его усилиям были проведены специальные экспедиции в глубину острова, благодаря которым удалось обнаружить залежи ценных полезных ископаемых, в том числе серебра и золота. Не менее ценной окажется его деятельность по исследованию Соломоновых и Александровых островов, появлению там итальянских факторий, и дача названия крупному морю к северу от острова – Каролинского, в честь уже покойной королевы Каролины Бонапарт, чьим поклонником являлся Гульельмо Анджело [4].

На этом колониальная экспансия Тосканы, а затем и Италии за морями и океанами надолго завершилась. Причин тому хватало, но главными оказались слишком большая погруженность правителей в европейские дела, и низкая поддержка в обществе колониальной экспансии. Правда, те колонии, которые все же были основаны, все же пользовались популярностью, туда приезжали колонисты и инвестировались частные средства, но когда поднимался вопрос захвата новых колоний, а не расширения и укрепления старых, то и общество, и парламент переставали понимать необходимость подобных мер. Главной силой Тосканы оставалась торговля, промышленность и статус «мастерской Европы», пускай и меньших масштабов, чем Великобритания или Франция, а колонии в лучшем случае давали надежный источник ресурсов, которые отсутствовали в метрополии, но при этом оставались достаточно уязвимы в случае крупной войны с другой колониальной державой. Потому колонии, основанные Лоренцо III и Алессандро I, останутся основными колониальными владениями Италии на протяжении длительного времени.

Хочешь мира – готовься к войне

Франческо Айец, «Думы об истории Италии» (1851 год). Картина в реальности писалась после поражения итальянских революций в ходе «Весны народов», потому имеет мрачный подтекст. Девушка является аллегорией на саму Италию.

Первые 15 лет правления Алессандро I были мирными – Тоскана ни с кем не воевала, ни на кого не нападала и ни от кого не защищалась. Однако ситуация в Италии была достаточно напряженной. Осознав, что народ полуострова стремится к объединению, все страны зашевелились, и начали готовиться к тому, что неизбежно должно было произойти. Медичи уже давно вели подготовку к войне за объединение Италии, но теперь в процесс включились и все остальные. В Сардинии королем стал Карло Альберто, достаточно слабовольный и изменчивый монарх, который, впрочем, испытывал симпатии к либерализму, и потому стал постепенно вводить новые законы, и претендовать на объединение Италии под своим началом. Это было опасно, так как ранее у Медичи не было прямых конкурентов в этом вопросе. Спасало положение лишь то, что Карло Альберто не простили его быструю сдачу перед Карло Феличе и контакты с австрийцами, включая династические – его сын и наследник, Витторио Эмануэле, женился на Адельгейд Австрийской, и в целом он старался сохранять с Австрией хорошие отношения, вплоть до отказа от Ломбардии и Венето. При этом в Турине хватало и более активных сторонников объединения, и агентов Тосканы – раскинутая сеть экономических и политических связей приносила свои плоды. Королевство Обеих Сицилий шло своим путем, отказавшись от участия в объединении, но при этом оставаясь самым неспокойным государством полуострова – практически ежегодно там случались выступления и мятежи, спровоцированные «Молодой Италией» Джузеппе Мадзини или реакционным правлением королей Франческо I и Фердинандо II. Короткий период действия наполеоновских законов и порядков в начале столетия нанесли непоправимый ущерб консервативному менталитету южан, и даже на очень патриархальной Сицилии ширились ячейки революционеров, завязанные на Тоскану. Наконец, оставались австрийцы, которые хоть и вывели свои войска из итальянских государств после подавления последствий революций 1821 года, но все равно готовы были повторить интервенцию в любой момент, да еще вдобавок держали под своим прямым контролем Ломбардию и Венето, не считая других областей, которые тяготели к Италии – Южного Тироля, Истрии и Далмации.

А вот с Папской областью была достигнута огромная дипломатическая победа. В 1846 году умер реакционный и сдержанный папа Григорий XVI. Его реакционность доходила до откровенного террора по отношению к местному населению, ставке на иностранных наемников, и запрета любых новшеств, вплоть до железных дорог. Правительство Папской области вместе с самим Святым Престолом оставались весьма коррумпированы и замкнуты. Когда настало время выборов, то основная борьба развернулась между двумя кандидатами — Джованни Мария Мастаи Ферретти, по происхождению графом из Анконы [5], и Франческо де Медичи, братом короля Лоренцо III. Сама возможность впервые за долгое время претендовать на папство посредством родственников для Тосканы весьма ценной, и потому для избрания Франческо были приложены огромные усилия. Применялось все – и подкуп, и шантаж, и даже угрозы; несмотря на это, ряд кардиналов удалось обратить на свою сторону лишь горячими речами самого кандидата. Франческо был достаточно религиозным мужчиной, свято верил в высшее предназначение папства, но считал, что оно требует очищения и лишения искушений светской власти путем отказа от Папского государства при объединении Италии, что было лишь вопросом времени. Последний пункт, правда, он особо не афишировал, так как за такое от него отреклись бы все кардиналы, но само стремление к чистоте церкви для него было искренним, и это в Риме прекрасно знали, что обеспечивало ему значительную популярность. Также он был категорически против реакции, и любого сдерживания прогресса, и наоборот – поддерживал любые благие начинания. Наконец, несмотря на долгую жизнь в Риме, он все еще оставался Медичи, разделял мечту о единой Италии, и поддерживал связь с родственниками, включая племянника, Алессандро I. В результате всего этого на выборах победил именно Франческо, принявший имя Пия IX. Репрессии сразу же были ослаблены, началось планомерное развитие территорий на флорентийские деньги, а Тоскана получила надежного, хоть и не самого сильного союзника.

В самой Тоскане при Алессандро I прогресс шел семимильными шагами. Численность рабочих увеличивалась вместе с ростом промышленности, появлялись новые типы станков и продукции, совершенствовалось сельское хозяйство. Для улучшения логистики были построены железные дороги, которые, помимо прочего, еще больше ускоряли скорость мобилизации тосканской армии. Создавались централизованные государственные службы – полиция, карабинеры (внутренние войска), пожарная служба. Во флоте росло количество паровых кораблей, как торговых, так и военных, и в ВМС к концу 1840-х годов уже заговорили о полном переходе на парусно-паровые корабли. При всем этом достаточно высоким оставался научный уровень Тосканы – шли разработки новых образцов техники, параллельно осуществлялось улучшение старых. Демографический бум продолжался, и в Италии мало осталось уголков, где не имелись бы общины тосканцев, а в Аргентине они вскоре стали 2-й национальностью по численности, не считая тех, кто был потомком переселенцев с Апеннин, но считал себя аргентинцем. Начали формироваться научно-технические общества, которые объединяли ученых из различных отраслей – металлургии, химии, физики; часть из них получила государственную поддержку. Сам Алессандро I являлся почетным членом Общества Металлургов Тосканы – несмотря на относительно слабо развитую отрасль в стране, король считал ее одной из самых перспективных для развития, объясняя это тем, что с каждым годом использование металлов растет, и вскоре они станут основным материалом для строительства если не всего, то большинства конструкций, от зданий до кораблей и машин. Продолжался приток ценных кадров из других частей Италии в Тоскану – здесь они могли получить и самое лучшее образование, и наилучшую реализацию своих идей и стремлений, ибо в общественном плане страна продолжала оставаться самой передовой во всем регионе.

Вопрос Ломбардского наследства

Ломбардия до Наполеоновских войн была разделена, и находилась под контролем трех государств. Восточная ее часть принадлежала Венеции; небольшой кусок западных окраин числился за Сардинией. Основная же часть территорий принадлежала Габсбургам, и они не собирались ее отдавать. Тем не менее, Ломбардия была ими потеряна, и некоторое время принадлежала Тоскане, а затем – Итальянскому королевству. Порядки, характерные для династии Медичи, пришлись по нраву местному населению, и за короткий период Итальянского королевства в области расцвели частное предпринимательство, бурно начала развиваться промышленность, сельское хозяйство выбралось из кризиса и стало ежегодно увеличивать объем производимой продукции. Однако в 1815 году Ломбардии пришлось вернуться под владычество Австрии, на сей раз – уже целиком. Часть полезных законов, принятых при Лоренцо III, была отменена как чрезмерно либеральные; после революции 1821 года гайки закрутили еще больше, расквартировав в регионе немаленькую армию. Развитие продолжалось, но уже стесненное австрийцами, а самое главное – население теперь их, мягко говоря, не любило, в то же время ностальгируя по «золотым» временам, когда Ломбардия находилась под контролем Медичи. Формально Ломбардия числилась в составе Австрии как отдельное великое герцогство, чьим правителем была Мария Луиза Габсбург – вдова Наполеона. Она участвовала в развитии своих владений, и завоевала определенную популярность, но симпатии ломбардцев не распространялись на ее родственников. А 17 декабря 1847 года Мария Луиза и вовсе умерла. Согласно планам Вены, великое герцогство должно было поглотиться Габсбургами, и вместе с Венето сформировать отдельное вице-королевство.

Именно в этот момент гнев, копившийся с 1821 года, начал перехлестывать через край. Ломбардцы не желали вливаться в Австрийскую империю, даже с особым статусом, они хотели возрождения Италии, и прямо стремились присоединиться к Тоскане. При этом существовала большая и влиятельный умеренная партия, которая также желала присоединиться к другому государству, Сардинии-Пьемонту – сказывались действия агентуры Карло Альберто. Когда новость о смерти великой герцогини достигла ушей рядовых жителей, в Милане, столице герцогства, начались волнения. Генерал Йозеф Радецкий, командовавший австрийской армией, поначалу вывел войска из города, дабы сосредоточить их в кулак, а затем попытался подавить выступления – но все вылилось в уличные бои на баррикадах. Более того, часть войска, набранная из местных, начала дезертировать, и Радецкий был вынужден отвести армию на восток, тем самым передав победу в руки восставших. Это послужило сигналом для всей Италии, что время пришло, а затем полыхнуло по всей Европе – началась «Весна народов», в которой итальянским государствам предстояло сыграть важную роль, и либо объединиться, либо же упустить очередной шанс стать единой, сильной державой на зло врагам. Миланское восстание возглавил Карло Каттанео, который тут же отправил просьбы о помощи в Сардинию и Тоскану.

И Тоскана, и Сардиния сразу же начали мобилизацию войск в поддержку ломбардцев. Последняя находилась в более выгодном положении, так как под рукой имелся отряд наемников-«патриотов», которых возглавлял Джузеппе Гарибальди [6]. Он еще 19 декабря двинул своих «краснорубашечников» в Милан, и затем участвовал в уличных боях с австрийскими войсками. Видя его удаль, а также испытывая давление со стороны умеренных, миланцы назначили его главнокомандующим, и поручили ему формирование войск по всей Ломбардии и командование ими на поле боя. Это сразу же склонило чашу весов в пользу Сардинии, однако Ломбардию все равно еще предстояло отвоевать у Австрии, и от того, кто сделает больший вклад, зависело, к кому этот густонаселенный и развитый регион присоединится после победы в войне. Алессандро I 7 января 1848 года выдвинул ультиматум австрийцам, требуя позволить Ломбардии провести плебисцит о дальнейшей судьбе великого герцогства, а получив отказ 9 января – объявил войну Вене, возглавил отмобилизованную армию, и выступил в поход. Провожали его в торжественной обстановке, солдат забрасывали цветами, с ходу при регулярной армии стали формироваться роты волонтеров. Повсюду царил небывалый патриотический подъем. В Сардинии происходили схожие события, однако Карло Альберто тянул с объявлением войны, и по сути был вынужден это сделать народным собранием на улицах Турина и собственными министрами, которые требовали поддержать миланцев. Война была объявлена Сардинией 1 февраля 1848 года. Италия еще не успела появиться на политической карте Европы, но австро-итальянская война уже началась.

Австро-итальянская война

Задача на самом деле предстояла архисложная, и в Тоскане это понимали лучше всех. Впереди была армия Радецкого численностью около 50-70 тысяч, которую он собрал у «четырехугольника» крепостей (Мантуя, Верона, Пескьера, Леньяго), но это была лишь небольшая часть всей военной мощи Австрийской империи, и специалисты Суперэсеричто подсчитали вероятную численность армии Габсбургов после мобилизации в минимум 250 тысяч человек. Численность армии Тосканы по штату составляла 90 тысяч, но после мобилизации милиции и резервов можно было надеяться на 120-130 тысяч штыков и сабель – этого было решительно недостаточно. К счастью, для войны с Австрией неожиданно объединились сразу все итальянские государства. Самым сильным подкреплением казалось сардинское войско под началом короля Карло Альберто и Эусебио Бава – его численность достигала 60 тысяч человек, которая могла удвоиться после формирования новых полков из мобилизованных новобранцев спустя 3-4 месяца после начала конфликта. Впрочем, этот план «вторичной мобилизации» в Сардинии будет успешно провален. Папская область сразу же выступила в поддержку Тосканы, и прислала всю свою армию – 20 тысяч человек под началом Джованни Дурандо, которые перешли в подчинение тосканцев. Еще 15 тысяч пришли с Сицилии вместе со знаменитым революционером со стажем, Гульельмо Пепе – больше не получилось выделить из-за нестабильной обстановки в стране. Сицилийская дивизия также влилась в армию Тосканы. Наконец, Ломбардия под началом Джузеппе Гарибальди и военспецов из Сардинии и Тосканы выставила 28 тысяч милиционеров, но их боевые качества были невысоки, и подчинялись они прежде всего Карло Альберто. Таким образом, вместо одной сильной армии, которая смогла бы развить быстрое и решительное наступление против австрийцев, получилось два раздельных воинства – сардинско-ломбардское (88 тысяч) и тоскано-папско-сицилийское (125 тысяч). Еще своя армия имелась у восставшей Венеции (9 тысяч под началом Карло Дзукки), но она была отрезана от остальных, и занималась лишь защитой города. Раздельное командование сильно усложняло ведение войны, и из-за конкуренции Сардинии и Тосканы договориться о взаимодействии получилось лишь на самой общей основе – сардинцы отказывались подчиняться тосканцам, имея меньше войск, да к тому же гораздо хуже подготовленных, и лишь разделили линию фронта на две части, взяв на себя северный фланг. Наконец, итальянцам приходилось оставлять немалые гарнизоны в тылу, да еще и выделять осадные корпуса для Мантуи и Пескьеры.

Этим воспользовался Йозеф Радецкий. Несмотря на начавшуюся революцию в Австрии, ему были выделены войска для сражений с итальянцами, и подкрепления подходили регулярно, в результате чего он смог сосредоточить значительную массу войск. Итальянцы поначалу действовали нерешительно, что облегчало ему задачу, а когда разведка уведомила, что сардинцы и тосканцы действуют раздельно, а первые еще и из жажды славы и политических очков в объединении Италии решили начать наступление, не согласовав то с союзниками. В результате Радецкий нанес сардинцам жестокое поражение у Кустоцы, которое, помимо прочего, выявило полную несостоятельность командного состава армии короля Карло Альберто – генералы были медлительны, не наладили как следует разведку, не умели быстро распоряжаться войсками и вовремя оценивать обстановку [7]. Война на море между тосканцами и австрийцами неожиданно вылилась в морское поражение у острова Лиссы, где в ловушку попал отряд из 2 линейных кораблей и 3 фрегатов, которые должны были бомбардировать австрийские крепости в Далмации. В результате этого австрийцы испытали прилив сил, и сардинцам пришлось отступать, сняв осаду Пескьеры. Алессандро I, очень негативно отнесшийся к разгромной инициативе своих союзников, был вынужден отказаться от наступления своих войск и останавливать продвижение противника на севере. В результате этого к началу лета фронт стабилизировался на реке Минчо. Сардинские войска быстро оправились от поражения, но вот с командным составом все было куда печальнее, повсюду царила паника и деморализация – и 60-тысячное войско фактически оказалось неспособно в поле противостоять австрийцам. Карло Альберто был вынужден признать верховенство тосканцев, и его войска были выделены для второй линии, а именно осады Мантуи и Пескьеры. Этим Алессандро I освободил тосканские войска, которые ему были нужны на другом участке фронта для решительного наступления.

Конфигурация фронта была такова, что наступление через реку По на восточном фланге напрашивалось само собой – в этом случае можно было отсечь от основных путей снабжения армию Радецкого и устроить почти полное окружение. Единственным путем сообщения с Веной в таком случае оставалась дорога через Южный Тироль, которую после взятия Пескьеры было легко перекрыть. Радецкий это понимал не хуже тосканцев, и потому выделил отдельный 20-тысячный корпус для защиты своего приморского фланга. Кроме того, определенные надежды возлагались на крепость Леньяго. Алессандро I, как только удалось собрать для наступления 30 тысяч регулярного тосканского войска, решил действовать быстро, напористо и без промедлений. Река По была форсирована с боем, а 20-тысячный корпус разбит в двух сражениях у Ровиго и Монселиче. Крепость Леньяго была взята в осаду папско-сицилийскими войсками, и когда австрийцы попытались деблокировать крепость – встали насмерть, но не позволили им продвинуться дальше. А король Тосканы уже рвался на север, занял Виченцу, и тем самым завершил окружение австрийской армии. Радецкий решил прорываться на восток, но в масштабной битве у Лониго не смог сделать этого. Его осаждали со всех сторон, снабжение было перекрыто из-за последовавшего вскоре падения Пескьеры, а затем была взята Мантуя – и тосканская армия смогла собраться в единый кулак прямо на пути отступления австрийцев. Решив, что сделано все, что можно было, Радецкий заключил с итальянцами перемирие, и вывел свои войска на восток в обмен на освобождение от австрийского присутствия Ломбардии и Венето.

Увы, после такой победы союз фактически распался, и дальше начались политические интриги и предательства. Карло Альберто, осознав, что его фактический вклад в войну слишком мал, и он может лишиться трона в случае, если Ломбардия достанется тосканцам, вслед за перемирием попросту заключил с австрийцами мирный договор на условиях присоединения Ломбардии к Сардинии. В Вене, сообразив, что таким образом союзники рассорятся, согласились на эти условия. Алессандро I знал о сепаратных переговорах, но не предполагал, что сардинцы окажутся настолько двуличными, и был в гневе на своего венценосного коллегу. Лишившись оправдания начала войны, он попытался цепляться за Венето, но австрийцы осмелели, и отказывались отдавать область Тоскане, прекрасно понимая, что без Сардинии шансов победить в долгосрочном конфликте у тосканцев значительно меньше. В это же время в Сицилии сложилась критическая обстановка, и войска Гульельмо Пепе были вынуждены отправиться домой. Существовала вероятность вторжения французских войск в Южную Италию, и это могло навредить любому делу объединения страны. Оказавшись фактически один на один с сильнейшим врагом, который пускай и был ослаблен венгерской революцией, имея большие политические проблемы, Алессандро пошел на единственный возможный в сложившемся положении шаг – мирные переговоры с Австрией, которые свелись к выплате солидной контрибуции в 12 миллионов флоринов. Такая победа над Габсбургами, уже ставшими главными врагами для итальянцев, сильно отдавала горечью, но во Флоренции понимали причины подобного исхода. Более того – в голове короля уже зрел решительный план по завершению объединения Италии под своим началом. И тосканские полки вместо демобилизации развернулись на запад, готовые наконец-то начать решительный марш, в конце которого шла главная цель всей кампании – Рисорджименто.

Рисорджименто

Заключив сепаратный мир с Австрией, Карло Альберто, с одной стороны, все же получил в свои руки Ломбардию, а с другой – нанес колоссальный ущерб своей популярности, поставив крест на объединении Италии во главе с Савойской династией. Предательство союзника, предательство итальянцем других итальянцев было слишком явным, словно кинжал в спину. Так считали в Тоскане, так считали на Сицилии, об этом говорили в Риме и на Корсике, это обсуждалось в Вене, Париже и Берлине [8]. Сразу после заключения мира на территории Сардинии возобновились волнения, утихшие ранее, с началом войны с Австрией. Часть сардинской армии попросту перешла на сторону тосканцев, а часть дезертировала. Предчувствуя неладное, Карло Альберто был вынужден просить помощи у соседних держав, готовый поступиться даже суверенитетом, но получил лишь сборную солянку наемников, волонтеров и экспедиционных войск. Французы хотели половить в мутной итальянской водичке рыбку, но из-за своей революции смогли отправить на помощь сардинцам лишь несколько бригад волонтеров, получивших название Итальянского легиона. Король практически лишился поддержки правительства, и лишь ценой больших усилий он смог добиться от них сохранения лояльности.

Однако Алессандро I уже шел мстить за предательство. Его войска в начале осени вступили в Ломбардию с юга и востока, и быстрыми темпами стали продвигаться в глубину страны. Тосканцев всех приветствовали как героев-освободителей, а сардинские войска, перешедшие перед этим под начала короля из династии Медичи, предпочли сменить знамена с синих на знамена Сан-Джорджио и триколор. Глава Ломбардии, Карло Каттанео, сразу же перешел на сторону тосканцев, за ним последовали «краснорубашечники» во главе с Джузеппе Гарибальди, который крайне негативно воспринял поступок Карло Альберто, назвав его «ущербом интересам Италии ради соблюдения интересов Савойского дома». Узнав об этом, Карло Альберто собрал все имевшиеся у него войска и двинул их навстречу тосканским. В результате у Новары разыгралась совершенно безобразная баталия, где итальянцы бились с итальянцами, при некотором участии французов. Король Алессандро I, сражавшийся во главе своих войск, был четырежды ранен; особенно кровопролитными оказались бои с Итальянским легионом. Ценой немалых потерь тосканцам удалось одержать верх над франко-сардинцами, и после этого сражения Карло Альберто лишился своей армии окончательно и бесповоротно. А в Турине, узнав о поражении, еще до подхода войска короля Алессандро объявили Карло Альберто низложенным, и предложили корону монарху Тосканы. Тот согласился лишь на пост регента, на время проведения плебисцита и объединения Сардинии с Тосканой – ему требовалась полная легитимность происходящих процессов, дабы другие государства Европы не могли оспорить происходящее. Плебисцит был проведен уже вскоре, и два государства слились в одно [9].

Вслед за этим пришлось начать военную операцию против Сицилии. Там еще сильны оказались позиции консерваторов, плюс флот остался на стороне короля Фердинандо II, в результате чего развернулись масштабные военные действия, в ходе которых либералы и сторонники объединения с Тосканой стали проигрывать. Кроме того, сицилийский король настойчиво звал к себе французов, и те не помогли ему лишь из-за того, что были заняты своими делами, и все свободные силы отправили в Сардинию. Тосканское наступление велось с двух сторон – на Апеннинах силами главной армии под предводительством короля, который, правда, еще не оправился от ран, и на Сицилии, где во главе вторжения встали Улиссе д’Арко Феррари и Джузеппе Гарибальди. В целом, наступление велось успешно, хотя без жарких сражений не обошлось. Быстрее всех пала Сицилия – ее население было целиком на стороне тосканцев, и позиции консерваторов с материка тут были самыми слабыми; мгновенно за этим был проведен плебисцит, и остров присоединился к Тоскане. С материковой частью пришлось повозиться – окончательно сопротивление было подавлено лишь к концу 1848 года, а официальным концом стали отречение Фердинандо II от короны в Неаполе 19 февраля 1849 года, и последовавший вскоре плебисцит об объединении государства с Тосканой.

После этого оставалась лишь Папская область, но папа Пий IX и без того целиком поддерживал дело Рисорджименто, за что заслужил большую популярность в народе. Она стала и вовсе безмерной, когда он вместо сопротивления сразу же сел за стол переговоров со своим племянником, Алессандро I, и вскоре подписал Латеранский договор. По его условиям Папская область сокращалась до Ватикана с формальным суверенитетом, при этом Святой Престол получал финансирование за счет казны Тосканы, а все остальные территории с имуществом присоединялись к королевству. Кардиналы пытались оказать сопротивление подобному решению, но Пий IX призвал их сохранять христианскую скромность и честность, а особо упорным предложил выйти к народу и предложить им сражаться против объединения Италии. Договор был подписан 4 мая 1849 года, а 17 мая в Риме прошли масштабные коронационные торжества. Папа Римский возложил Железную корону Ломбардии на голову Алессандро I, и провозгласил создание Италии, причем ни много ни мало – а сразу в ранге империи. Династия Медичи переезжала в некогда папский Квиринальский дворец, и обосновывалась там как дома. Столица государства переносилась в Рим. Начался длительный процесс формирования нового правительства и интеграции всех государств в единый организм, созданный по образу и подобию тосканского. Великая мечта всего народа, давние грезы Медичи начиная с Козимо III Великого – все это сбылось, пока другие страны были заняты собственными проблемами, и не могли помешать процессу. Единая Италия стала свершившимся фактом, а Алессандро I – ее первым и одним из величайших монархов, который позднее будет канонизирован католической церковью.

Увы, последствия ранений при Новаре давали о себе знать, и от них ранее крепкий и здоровый монарх так и не поправился. По мере заживления ран появлялись новые проблемы со здоровьем — камни в почках, частые мигрени, боли в суставах. Таким император единой Италии уже быть не мог, и потому Алессандро I, едва дождавшись совершеннолетия своего наследника, в 1850 году отрекся от престола в его пользу. Остаток жизни он провел в Ницце, постепенно угасая, но упорно продолжая трудиться – на сей раз, правда, над мемуарами. Последнюю часть их пришлось надиктовывать своей супруге, ибо бывший император уже не вставал с постели. Готовые мемуары отправились в семейную библиотеку в 1853 году, и вскоре после этого Алессандро покинул этот бренный мир. Похороны монарха вылились в масштабные мероприятия и выражение скорби всем народом, и даже представителями зарубежья. На них приехали король и королева Испании, высокопоставленные французские и британские политики, присутствовал русский цесаревич Александр и представители Гогенцоллернов. Даже Габсбурги прислали своих людей для выражения глубочайших сожалений в связи с гибелью великого мужа, хотя при жизни он доставил огромные проблемы их империи. В памяти он остался как человек, объединивший Италию, но что самое главное – сделавший это так, что никто не посмел оспорить свершившееся, усомнившись в законности Рисорджименто или провозглашения Итальянской империи. Названный в честь Александра Македонского, он не смог превзойти его по масштабам завоеваний в глазах истории, но в памяти итальянцев остался как величайший в мире человек, носивший когда-либо это имя.

Примечания

- Как бы странно сие не звучало, но в 1-й половине XIX века, между Венским конгрессом и Крымской войной, англичане отличались замкнутостью и пацифизмом, а внешнюю политику и экспансию по сути двигали даже не государство, а отдельные личности и организации. Торговая кампания Золотого Берега была далека по могуществу от Ост-Индской, отмена рабства и запрет работорговли оказались для нее ударом ниже пояса, и она действительно испытывала кризис с финансами, и позднее была выкуплена казной Великобритании, но при определенных манипуляциях имущество этой кампании могут перекупить и другие торговые организации, завязанные на другие страны. И воевать из-за этой колонии англичане не стали бы, так как все английское присутствие до 1830-х годов сводилось по сути к цепочке прибрежных фортов, да и в дальнейшем несколько десятилетий экспансия Британского Золотого Берега обеспечивалась за счет местных амбициозных начальников, а не целенаправленной государственной деятельности, что является наглядной иллюстрацией интереса правительства к этой колонии, некогда богатой и прибыльной, но к началу XIX века поставлявшей лишь тоненький ручеек золота ашанти.

- Даже реальные итальянцы могли добиваться подобного отношения, когда хотели. Беда заключалась в том, что хотели они достаточно редко, а большую часть времени занимались колонизацией традиционно неэффективными методами, вроде террора по отношению к населению, сгона его в концлагеря, и т.д., что лишь вызывало закономерное ужесточение сопротивления. А стоило захотеть — и Ливия за 10 лет замирилась и стала процветать, и Эритрея быстро набрала обороты….

- Нидерланды после Наполеоновских войн, и особенно после отделения Бельгии испытывали серьезные проблемы с финансами. Да, голландцы уже были не те….

- Здесь употребляются АИ-топонимы – море Бисмарка является Каролинским, хотя, скорее всего, позднее все же приобретет свое реальное имя. Александровы острова же являются реальными островами Бисмарка (в частности, Новая Ирландия и Новая Британия), которые в АИ названы в честь Алессандро I. Упомянутый город Сан-Джорджио — реальный Порт-Морсби.

- Реальный Пий IX, сделавший все, что было в его силах, чтобы поднасрать Савойскому дому и объединенной Италии, которые забрали у него Папскую область.

- Его роль в АИ будет сильно отличаться от реальной, но в целом он останется таким же сильно идеализированным пропагандой «борцом за объединение», в то время как реальными авторами Рисорджименто были другие люди.

- В дальнейшем эта черта, бывшая, в общем-то, традиционной для сардинского воинства, перенеслась и на всю Италию.

- Действительно, редкий и циничный «кидок», который похож скорее на панику человека, который осознает, что его скоро свергнут в пользу другого, более успешного монарха. С одной стороны – вроде как перебор, а с другой – все в духе итальянских междоусобиц былых веков.

- Если военное поглощение по нормам того времени могло вызывать формирование против себя коалиции, то проведение плебисцита делает поглощение государства легитимным. Вообще, XIX век можно условно назвать веком плебисцитов – их проводили достаточно часто, для решения жизненно важных государственных вопросов.