Продолжение интересного цикла статей из жж уважаемого Николая Колядко ака midnike.

1 февраля 1942 г. 8-е и 17-е оперативные соединения флота США (авианосцы «Энтерпрайз» и «Йорктаун») нанесли удары по японским базам на Маршалловых островах и островах Гилберта. Во время рейда были потоплены несколько транспортов и вспомогательных судов, а также повреждён лёгкий крейсер. 20 февраля 11-е оперативное соединение (авиносец «Лексингтон») попыталось нанести удар по важнейшей передовой базе японцев, порту Рабаул, но было обнаружено на подходе. 10 марта палубная авиация «Лексингтона» и «Йорктауна» атаковала японские силы, высаживавшиеся на северо-восточном побережье Новой Гвинеи. В ходе рейда были потоплены три транспорта и повреждено два эсминца, лёгкий крейсер и гидроавиатранспорт. Это было всё, что Тихоокеанский флот США смог за этот период противопоставить японскому наступлению.

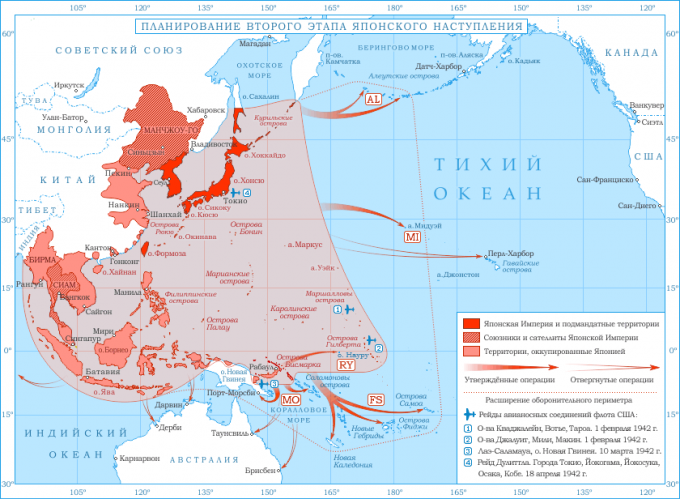

Немногочисленные рейды в стиле «ударил-убежал» (hit-and-run) создали противнику некоторые проблемы, однако эти укусы (плюс не самые успешные действия подводных сил) не могли сколь-нибудь серьёзно повлияить на ситуацию в целом – стратегическая инициатива полностью принадлежала японцам, и уже в начале января 1942 г. в японском командовании, вдохновлённом успехами первого месяца боевых действий, началось активное обсуждение того, как эту инициативу использовать. В том, что цели текущей кампании будут успешно достигнуты, сомнений ни у кого не оставалось, поэтому теперь речь шла о задачах следующего этапа боевых действий. Но уже самые первые дискуссии между штабами выявили не только традиционные противоречия между приоритетами Императорских армии и флота, но и между различными группами среди флотского командования. Обсуждавшиеся в тот период варианты второго этапа Тихоокеанской войны сводились к следующим:

1. Северный вариант

Единственным направлением, откуда могла исходить немедленная угроза не новообретённым владениям, а непосредственно территории самой Японской Империи, было северное. Лишь 630 миль [1167 км] отделяли самые северные базы Императорских флота и армии на Курильских островах Шумшу и Парамушир от самого западного форпоста США на Алеутах (о. Атту). Таким образом, эти базы могли оказаться в пределах радиуса действия американской дальней авиации. Существовали также опасения, что Алеутские острова могут быть использованы в качестве «трамплина» для вторжения на Курилы. Напротив, собственные базы на Алеутах позволили бы японской патрульной авиации и подводным лодкам контролировать северную часть Тихого океана, а при необходимости ещё и перезать коммуникации между США и СССР.

Строго говоря, всё вышеизложенное являлось очень наглядным примером так называемой «кабинетной стратегии», не учитывавшей, как минимум, тяжелейших метеорологических условий этого района, а также сложного рельефа самих островов. Тем не менее, вопрос о захвате Алеутского архипелага (либо хотя бы западной его части) поднимался ещё при обсуждении целей первого этапа войны. В результате, «Операция AL» всё же не была включена в список первочередных, однако Алеутские острова были упомянуты в изданном ещё 5 ноября 1941 г. «Оперативном приказе №1 по Объединённому флоту» в качестве объекта, который следует захватить «при первой возможности».

Таким образом, Алеутское направление оставалось на повестке дня, хотя цели были ограничены лишь западной частью архипелага. Операция была поддержана Генштабами как флота, так и армии, её проведение силами 5-го «северного» флота вице-адмирала Мосиро Хосогая планировалось на самое начало второго этапа наступления.

2. Южный вариант

Наиболее очевидная угроза создаваемой «Великой восточноазиатской сфере взаимного процветания» исходила, напротив, с южного направления, где в непосредственной близости от новых границ японской колониальной империи находился целый континент, который мог быть использован противниками Японии в качестве идеального плацдарма для контрнаступления. Поэтому уже в конце декабря 1941 г. Отдел планирования Генштаба Императорского флота, возглавляемый в тот момент контр-адмиралом Сигэру Фукутомэ, начал проработку планов захвата Австралии.

Конечно же, об оккупации всего материка речь не шла, да это было и не нужно. Бóльшая часть Австралии даже сейчас крайне слабо населена – более 80% населения и вся промышленность сосредоточены у побережий, в основном, у восточного, где, кроме того, находятся и крупнейшие порты, через которые идёт сообщение со странами западного полушария. Но даже в таком урезанном виде этот план был практически сразу отвергнут армией. По подсчётам армейского Генштаба, для проведения подобной операции потребовалось бы от десяти до двенадцати пехотных дивизий, то есть столько же, сколько было в тот момент уже задействовано в операциях против Филиппин, Голландской Ост-Индии, Британской Малайи и Бирмы. Таких сил армия не могла выделить даже по завершении этих операций [1], не говоря уже о практически неразрешимых логистических проблемах, связанных с массированной переброской такого количества войск и их дальнейшим снабжением на таком расстоянии от метрополии.

В результате планы были пересмотрены – поскольку полностью устранить угрозу с южного направления оказалось невозможным, то решено было эту угрозу минимизировать путём перерезания коммуникаций между США и западным побережьем Австралии. Сам по себе этот британский доминион, в случае прекращения военно-технического снабжения и переброски войск из метрополии и, главное, Соединённых Штатов, угрозы уже не представлял [2]. Задачу планировалось решить путём захвата и организации баз на стратегически расположенных архипелагах Новая Каледония, Новые Гебриды, Фиджи и Самоа («Операция FS»). Для обеспечения этого продвижения на юго-восток, а также для обеспечения контроля за северным побережьем Австралии планировалось обустройство баз в южной части Соломоновых островов и захват столицы Австралийской Новой Гвинеи, Порт-Морсби, на юго-восточном побережье острова («Операция МО»). Кроме того была добавлена ещё одна цель, имевшая уже не только военное, но и экономическое значение, крохотные острова Науру и Оушен (ныне Банаба), где имелись богатейшие залежи фосфоритов («Операция RY»).

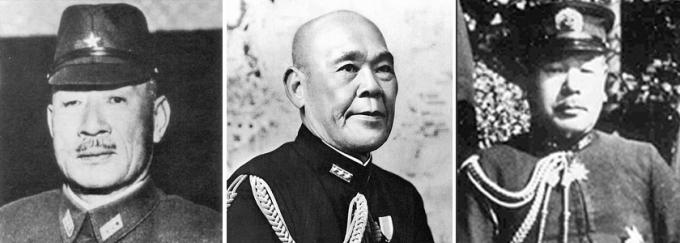

Поскольку основная нагрузка в этих операциях ложилась на флот, а сухопутных войск требовалось намного меньше, чем для оккупации Австралии, то на этот раз Императорские армия и флот смогли прийти к соглашению. На состоявшемся 10 января 1942 г. совещании начальники обоих Генштабов, адмирал Осами Нагано и генерал Хадзимэ Сугияма, одобрили операции на северном и южном направлениях. Казалось, выбор целей и задач второго этапа войны сделан.

1. Начальник Генштаба Императорской армии генерал Хадзимэ Сугияма. 2. Начальник Генштаба Императорского флота адмирал Осами Нагано. 3. Начальник Отдела планирования Генштаба Императорского флота вице-адмирал Сигэру Фукутомэ. Именно эти три человека должны были, согласно занимаемым должностям, определять стратегию Японии в Тихоокеанской войне.

3. Восточный вариант №1

В то время, как Генштаб Императорского флота занимался своими прямыми обязанностями, а именно стратегическим планированием, Главнокомандующий Объединённым флотом адмирал Исороку Ямамото и его штаб тоже не сидели сложа руки и занимались ровно тем же самым, хотя это, строго говоря, и не входило в их прямые обязанности. Это во многом объяснялось тем, что у адмирала Ямамото было своё, отличное от его командования, видение целей и задач второго этапа наступления. Ещё осенью 1940 г., в разговоре с тогдашним премьер-министром Японии принцем Фумимаро Коноэ, Ямамото так описал ход возможной войны с США:

«Если мне отдадут такой приказ, то первые полгода или даже год – меня будет не остановить. Но я не могу ничего гарантировать, если это всё продлится два или три года.»

Иными словами, Главком Объединённого флота с самого начала был убеждён в бесперспективности затяжной войны с Соединёнными Штатами и делал ставку не на активную оборону периметра, в ходе которой можно было попытаться довести потери противника до неприемлемых, а на быстрые и решительные действия, на повторение в какой-то степени «эффекта Цусимы». То есть на «решающее сражение», поражение в котором может вынудить всё ещё сильного противника пойти на мирные переговоры. Поэтому неудивительно, что уже 9 декабря 1941 г., на следующий день после рейда на Пёрл-Харбор, адмирал Ямамото поручил своему штабу изучить возможность полномасштабного вторжения на Гавайские острова.

27 декабря 1941 г. черновые планы операции были доложены Генштабу, где ожидаемо не вызвали энтузиазма. Однако Главком Объединённого флота был сишком влиятельной фигурой, чтобы можно было просто приказать ему не заниматься не своим делом, поэтому сотрудникам Отдела планирования Генштаба флота было поручено найти объективные аргументы против. Капитан 1-го ранга Сигэнори Ками, которому досталась эта работа, даже не стал изучать реалистичность собственно военной операции, а занялся проблемами логистики. Согласно его расчётам, только для снабжения гипотетически захваченных Гавайских островов потребовалось бы не менее 60 транспортов ежемесячно, а с учётом неизбежных потерь на маршруте – даже больше. Уже одни эти цифры лежали далеко за пределами транспортных возможностей Японии. Не говоря уж о дежурном отказе Императорской армии выделить крупные сухопутные силы для столь масштабной операции.

10 января 1942 г., на упоминавшемся уже совещании начальников Генштабов Императорских армии и флота, предложение штаба Объединённого флота было признано нецелесообразным.

Тройка главных автора всех альтернативных вариантов: 1. Главком Объединённого флота адмирал Исороку Ямамото. 2. Его начальник штаба вице-адмирал Матоме Угаки. 3. Офицер штаба Объединённого флота «Бог операций» капитан 1-го ранга Камето Куросима.

4. Западный вариант

20-23 февраля на борту флагмана Объединённого флота, суперлинкора «Ямато», в присутствии представителей Генштабов флота и армии, состоялась серия штабных игр, на которых изучались перспективы переноса боевых действий в Индийский океан. Это направление обсуждалось ещё при предвоенном планировании, однако теперь рассматривались более амбициозные задачи – не только зачистка Бенгальского залива от британского флота, но и последующий захват о. Цейлон (ныне Шри-Ланка), вместе с находящимися там базами противника, а также вторжение в Индию, которое, по замыслам разработчиков, должно было спровоцировать антибританское восстание и в перспективе лишить Британскую Империю «главной жемчужины в её короне».

Результаты этих игр оказались настолько неоднозначными, что в целесообразности операции усомнился даже один из её авторов, начальник штаба Объединённого флота вице-адмирал Матоме Угаки, тем не менее было принято решение продолжить проработку. Взможно потому, что эти планы, хоть и требовавшие задействия серьёзных сухопутных сил, вызвали некоторый интерес у армейского Генштаба, обычно отрицательно относившегося к выделению войск для операций флота.

Однако, уже в начале марта ситуация изменилась. Медленное (по сравнению с другими операциями, серьёзно опережавшими график) развитие наступления в Бирме потребовало переброски туда дополнительных сил, в результате командование Императорской армии резко охладело к идее ещё одного сухопутного направления, требовавшего, по меньшей мере, пяти дополнительных дивизий. Сыграли свою роль и американские рейды 20 февраля и 10 марта, продемонстрировавшие уязвимость именно юго-восточного участка периметра. И если в первом случае японцы потеряли лишь эскадрилью средних бомбардировщиков, то во втором серьёзных потерь удалось избежать только потому, что японские транспорты были потоплены или повреждены американской палубной авиацией уже после того, как успели высадить на берег бóльшую часть войск, техники и снаряжения. Поэтому неудивительно, что командующий 4-м флотом, отвечавшим за «южный район операций», вице-адмирал Сигэёси Иноуэ, всё настойчивей требовал от Генштаба поддержки на его участке.

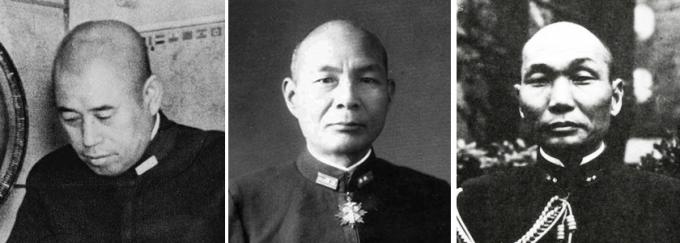

13 марта 1942 г. начальники Генштабов Императорских армии и флота официально утвердили проведение операций на южном направлении, а в Индийском океане было решено ограничиться лишь рейдом. Уже через две недели 1-е Мобильное соединение вице-адмирала Тюити Нагумо, в составе 5 авианосцев, 4 линкоров, 3 крейсеров и 9 эсминцев, направилось к базам британского флота на о. Цейлон. Цели второго рейдового соединения вице-адмирала Дзисабуро Озава, в составе лёгкого авианосца, 4 крейсеров и 10 эсминцев, находились севернее, у восточного побережья Индии.

Наиболее известные жертвы рейда в Индийский океан: британский лёгкий авианосец «Гермес» и тяжелый крейсер «Корнуолл»

5. Восточный вариант №2

Несмотря на утверждённые планы, командование Объединённого флота не оставляло идеи операции в центральной части Тихого океана, и в середине марта 1942 г. вновь вернулось к её проработке. В отличие от вице-адмирала Иноуэ, видевшего в американских рейдах угрозу прежде всего своему участку, адмирал Ямамото видел главную угрозу в самом существовании сил, позволявших флоту США такие рейды где бы то ни было осуществлять. Речь шла прежде всего об американских авианосцах. Один из них, CV-2 «Лексингтон», считался японцами потопленным подлодкой I-6 в районе Гавайев ещё 11 января 1942 г. [3], ещё один, CV-4 «Рейнджер» предположительно был задействован в Атлантике. Таким образом, японское командование исходило из того, что на Тихом океане против них действует 4-5 американских эскадренных авианосца: определённо CV-3 «Саратога» и все три корабля типа «Йорктаун» – CV-5 «Йорктаун», CV-6 «Энтерпрайз» и CV-8 «Хорнет» – плюс, возможно, ещё и СV-7 «Уосп», местонахождение которого на тот момент было им неизвестно [4]. Также допускалось наличие у США некоторого количества лёгких «специальных» авианосцев, то есть переоборудованных, по примеру японского «теневого флота», из гражданских судов.

Собственный опыт авианосных рейдов наглядно демонстрировал японцам, что бороться с ними средствами активной обороны крайне сложно. Своевременное обнаружение, а тем более перехват быстроходных авианосных соединений – не самая простая задача. Кроме того, американцы, в отличие от Императорского флота, на тот момент ещё не прониклись передовой японской идеей массированного применения авианосных сил – все их рейды осуществлялись небольшими соединениями, созданными вокруг 1-2 авианосцев. Поэтому даже в случае успешного перехвата одного из таких соединений (что уже достаточно маловероятно, с учётом огромного ТВД и большого количества потенциальных целей рейдов) – задачи в целом это всё равно не решало. Вариант активной обороны не устраивал адмирала Ямамото ещё по одной причине – время неумолимо работало против Японии. Те «полгода, может даже год», которые он в 1940 г. обозначил в разговоре с принцем Коноэ, уже к началу войны обрели вполне материальное воплощение в виде 10 новых линкоров, 5 эскадренных авианосцев и десятков других кораблей и поводных лодок, строившихся на американских верфях.

Главнокомандующий Объединённым флотом, воспитанный, как и все японские морские офицеры, на идеях Альфреда Мэхэна, видел только один выход из создавшейся ситуации – навязать противнику «решающее сражение», победа в котором если и не заставит США смириться с японской экспансией в восточной Азии, то, как минимум, ослабит американский флот настолько, что даже ввод в строй новых кораблей ещё долго не позволит изменить благоприятный для Японии расклад сил на Тихом океане. То, что Объединённый флот сможет справиться с любыми силами, которые в состоянии будут выставить американцы – у Ямамото сомнений не вызывало, главная задача, наоборот, виделась в том, чтобы вынудить противника, у которого, как считалось, «отсутствует воля к борьбе», выставить как можно больше этих сил с тем, чтобы уничтожить их одним ударом. Сделать это можно было лишь одним способом – атаковать цель, которую американцы не смогут себе позволить отдать без боя. То есть какой-либо американский форпост, расположенный, достаточно близко к Пёрл-Харбору, чтобы противник почувствовал угрозу главной базе Тихоокеанского флота США, но при этом находящийся за пределами радиуса действия истребительной и ударной авиации, базирующейся на Гавайях.

Имелось три варианта, соответствующих этим критериям. Это были авиабазы флота США, расположенные на атолле Пальмира в 960 милях [1780 км] южней Пёрл-Харбора, атолле Джонстон в 717 милях [1328 км] на юго-запад и самая крупная из них на атолле Мидуэй в 1130 милях [2092 км] к северо-западу. В качестве цели был выбран Мидуэй, входивший, кроме всего прочего, в список объектов, которые планировалось захватить «при первой возможности» ещё согласно упоминавшемуся уже «Оперативному приказу №1 по Объединённому флоту» от 5 ноября 1941 г.

- На начало Тихоокеанской войны в составе Японской Императорской армии имелась 51 пехотная дивизия и 60 частей уровня бригады. Бóльшая их часть, 27 дивизий, была задействована в Китае, 13 дивизий находились в Маньчжурии и прикрывали границу с СССР и Монголией, ещё 11 находилось на территории собственно Японской империи. Из этих ограниченных сил и были выделены те 11 дивизий, что осуществили захват новых владений на юге. Мобилизационные возможности Японии – около 100 млн. человек населения – теоретически позволяляли ей иметь гораздо более многочисленные сухопутные силы, однако возможности японской экономики не позволяли сколь-нибудь адекватно их оснастить. Особенно с учётом того, что более 70% военного бюджета расходовалось на флот

- Население Австралийского Союза в 1941 г. составляло около 7 млн. человек. На начало Тихоокеанской войны все боеспособные соединения австралийской армии (4 пехотные дивизии) находились за пределами страны. На территории самой Австралии имелось 8 недоформированных пехотных и 1 танковая дивизия. Но уже к концу 1942 г., благодаря массированному материально-техническому снабжению, австралийская армия насчитывала уже 11 пехотных и 3 танковые дивизии. Кроме того, за годы войны через Австралию было переброшено около 1 млн. военнослужащих США, принявших участие в боевых действиях на Тихоокеанском ТВД. В случае блокирования коммуникаций весной 1942 г., всё это стало бы если не невозможным, то было бы значительно сдвинуто по времени.

- На самом деле торпедирован был систершип «Лексингтона», CV-3 «Саратога». Корабль остался на плаву и своим ходом смог дообраться сначала до Пёрл-Харбора, а затем до западного побережья США, где встал на ремонт и модернизацию.

- СV-7 «Уосп» с самого начала своей службы находился в Атлантике. Весной 1942 г. участвовал в операциях по доставке британских истребителей на о. Мальта в Средиземном море. Переброшен на Тихий океан уже после сражения при Мидуэе, 10 июня 1942 г.

источник: http://midnike.livejournal.com/7489.html