«Глаголь» над Балтикой (Глава 1)

««Асама»! «Асама» переве..» — заполошный крик прорвался сквозь рев и лязг сражения в башню шестидюймовых орудий, но был безжалостно заглушен звонко грохнувшими оземь, еще дымящимися гильзами, вытолкнутыми из орудийных чрев. Сердце подпрыгнуло, заходясь в сладостном изумлении от нежданной удачи и затрепетало, боясь спугнуть вспыхнувшую было надежду.

— Заряжай !!!

Бронебойные снаряды с лязгом вброшены в провонявший горелым порохом мрак казенников. Алчущая чужой смерти глубь зарядных камор жадно вбирает в себя тусклую латунь гильз. И так хочется крутануть штурвальчик, разворачивая оптику в сторону (неужели – перевернувшегося?!) «Асамы», броненосного крейсера японского императорского, мать его через коромысло, флота, но нельзя. Наша цель – «Ивате», орудия уже готовы и некогда зыркать по сторонам.

— Три дальше! Четыре вправо!!!

Потные ладони гальванера щелкают рубильниками, но гул послушных его командам электромоторов теряется в грозном рокоте боя. Башня сдвигается чуть вправо и одновременно стволы стопятидесятидвухмиллиметровых орудий чуть приподымаются и…

-БААААЩЩЩЩЩ!!!

Броня под плечом мичмана вздрагивает от сильного удара, а сквозь широкие амбразуры на комендоров обрушиваются ледяные брызги. Стена воды, вознесенная рванувшим у самого борта снарядом, на мгновение перекрывает обзор. Но огромный броненосец, расталкивающий тяжелым корпусом свинцовые воды Цусимского пролива, идет вперед на двенадцати узлах и взметнувшийся к небу белопенный султан, перевитый огнем и дымом разрыва тяжелого японского «чемодана», медленно опадает — уже за кормой корабля.

Впрочем, в башне этого не видят.

— Мать честна! Двенадцатидюймовый… — с плохо скрытым ужасом выдыхает кто-то из заряжающих. И надо сказать что-то ободряющее и ехидное, чтобы матрос себя вспомнил, ведь это его первый бой, но – язык прилип к гортани (ведь это и твой первый бой тоже), и некогда, опять некогда, потому что стволы шестидюймовок замирают, взяв верный прицел…

— Осколок, дура… не боись, — спокойный и чуть насмешливый голос. Это – Сойманов, точно Сойманов, если кто-то и может быть спокойным сейчас, так только этот широкоплечий и обстоятельный сибиряк, потому как…

— Залп!!!

Привычное, родное «я», заходилось в смертном ужасе, забившись куда-то вглубь. В голове крутились несвоевременные, ненужные сейчас мысли. В страшной битве, где десятки бронированных гигантов с дистанции нескольких миль яростно крушили друг друга тяжеленными кулачищами бронебойных снарядов, мичман чувствовал себя до ужаса беспомощным, робким, уязвимым и лишним. Страх, ощущение неминуемой и скорой гибели, казалось, окончательно парализовали ум, от былой решимости «не посрамить» не осталось и следа. Но мичман с каким-то осоловелым изумлением и будто со стороны наблюдал, как неведомая ему часть сознания взяв управление его телом, выглядывает теперь падения своих залпов, высчитывает поправку к наводке, подает команды матросам… И вот — башня чуть дернулась, вбирая в себя энергию отдачи орудий и два сорокакилограммовых снаряда устремились в свой первый и последний полет. Руки будто бы сами доворачивают оптику и голова чуть склоняется, глаза, не отрываясь и не мигая, следят – будет ли попадание, или шестидюймовые снаряды вновь бессильно вспенят воду невдалеке от кажущегося таким близким врага?

Серость низких туч, серость волн и сливающаяся с ними серость борта вражеского крейсера. Но вдруг, посреди этого промозглого единообразия прямо под мостиком чужого корабля, беззвучно, дымом и пламенем распускается алый цветок разрыва. Рука сама сжимается в кулак, в глотке клокочет торжествующий рык.

— Никак попали, Вашблагородь?!

Но почему так ноет плечо? Ведь это случилось позже, много позже, когда ночь готовилась укутать одеялом сумерек истерзанные остатки русской эскадры. Когда броненосец, вершина инженерного гения, утром восхищавший красотой своих неумолимо-тяжеловесных форм, превратился в закопченную, наполненную огнем, водой и человеческими останками развалину. Давно уже смолкла шестидюймовая башня, разбитая и заклиненная двумя попаданиями японских снарядов и вернуть ее к жизни было нельзя.

Мичман и несколько черных от усталости и дыма матросов все еще пытались что-то сделать, сражаясь с одним из многочисленных пожаров. Но перед ними гудела стена огня, насмехаясь над бессмысленными потугами измученных двуногих противостоять вырвавшейся на волю, неукротимой стихии разрушения. И боль пришла совсем не так, как сейчас. Очередной фугас угодил в самый центр пожара, и пламя прянуло во все стороны, но он не успел увидеть ничего этого. Раскаленный осколок скользнул вдоль черепа, полосуя кожу, но мичману показалось, что в лоб ему с разбегу ударил Исаакиевский собор. А затем воссиял ярчайший свет, и мичман погрузился в него с головой, не замечая ни второго осколка, раскромсавшего мышцы плеча, ни перекрученную сталь палубы, на которую рухнуло его избитое тело. Так почему рука ноет сейчас? Еще не время… И вообще не время, ведь сны не могут терзать болью тело.

Николай открыл глаза, как это с ним не раз случалось, за секунду до того, как аккуратный, но настойчивый стук вестового в дверь каюты возвестил о необходимости вернуться из мира сонных грез в тусклое балтийское утро.

— Вашблагородие, так что четверть восьмого

— Ага, молодец Кузяков, вовремя разбудил. Как там насчет кофе?

— Извольте, Вашблагородь ! Горяченький…

— Ну спасибо, расстарался. Ступай теперь.

Кузяков, поставив кофейник на небольшой каютный столик, беззвучно растворился в воздухе, не забыв аккуратно притворить за собой дверь. Николай сел на кровати и, пользуясь отсутствием зрителей, не слишком элегантно, но от души потянулся и широко зевнул. Плечо заныло еще сильнее.

— Врешь, не возьмешь, — сквозь зубы буркнул Николай. Многие говорят, что старые раны нудят к дождю, или там к перемене погоды – но его плечо ныло по какому-то неизвестному науке графику. Оно могло год не напоминать о себе, а потом внезапно боль просыпалась совершенно ни к селу ни к городу – посередь катания на льду или же на жарком, прогретом июльским солнцем пляже — с тем, чтобы спустя краткий срок замолчать еще на полгода-год.

Николай не чувствовал себя выспавшимся, он вообще любил поспать, но возвращаться в сегодняшнее сновидение решительно не хотелось. Не сегодня, и вообще никогда.

Наяву он не смог бы вспомнить все перипетии сражения, ставшего роковым для русского флота. Грандиозное батальное полотно Цусимы разбилось на отдельные, не связанные меж собою эпизоды: вот строй японских броненосцев, тянущихся вдоль горизонта… Первое попадание в «Ивате»… Тело Федосеева на станине… Залитые кровью рубильники и свои, скользящие в чужой крови руки, пытающиеся вернуть жизнь безнадежно разбитой башне… А вот все, что происходило между немногими, сохраненными памятью картинами, казалось, навсегда растворилось в свинцово-серой пелене забвения, такой же непрозрачной, как и воды Корейского пролива, где обрели вечный покой корабли второй и третьей Тихоокеанских эскадр.

Но так было наяву. А когда сон открывал двери прошедшему и сознание погружалось в пучину кошмаров минувшей битвы, все было совсем по другому. Сновидения показывали Николаю все — от начала и до конца, без купюр. Все, что он видел и испытал тогда, прокручивалось перед ним, как лента новомодного синематографа, наматывая на бобину прошедшего его крепкие и молодые нервы.

Николай поморщился, вспоминая, как просыпался он в жарком поту, что не мог остудить даже холод японских ночей. Яркие, безжалостные сны преследовали его, пока не вышел срок плена, но и после возвращения в Россию Цусима нет-нет да и напоминала о себе, впрочем, все реже и реже. И уже года три, как он был от этих снов избавлен – так с чего бы им было вновь возвращаться сейчас? Тени прошлого больше не рвали душу, но все-таки сон оставил за собой пакостный осадок.

Николай одернул занавеску, распахнул иллюминатор и подставил чуть припухшее со сна лицо прохладе морского ветерка. Это превосходное ощущение соленой свежести, да глоток горячего, густо-ядреного кофе помогли проснуться окончательно, оставив тягостные воспоминания далекому уже прошлому.

По природе своей Николай никогда не был фатом, но со скамьи Морского корпуса усвоил – офицер Российского императорского флота обязан выглядеть безупречно. Привычно исполняя ежедневный обряд утреннего туалета, он размышлял об ожидающих его сегодня делах. Мыльная пена, взбитая помазком с шикарной перламутровой ручкой, легла ровным слоем на щеки и подбородок – Николай не носил бакенбард и бороды, оставляя лишь небольшие усы. В маленьком зеркале, прилаженном на крышку коробки с бритвенными принадлежностями, были хорошо видны высокий лоб, умные голубые глаза, в уголках которых прячется добрая усмешка, коротко стриженные черные волосы, чуть тронутые ранней сединой виски. И конечно же шрам, доставшийся ему на добрую память от подданных Микадо.

Руки привычно исполняли свою работу – бритва безжалостно расправлялась с отросшей за ночь щетиной, а мысли витали уже далеко. Николай вспоминал мелочи, коие предстояло ему сделать после подъема флага, затем еще раз прикинул, сколько займет времени предстоящая сегодня погрузка восьми- и двенадцатидюймовых снарядов. Поскольку речь шла отнюдь не о приеме полного боекомплекта, а лишь о пополнении расстрелянных ранее практических боеприпасов, то дело не должно было затянуться. Это и хорошо, поскольку далее Николая ожидал превосходный и – кто знает? – быть может, даже слегка романтический вечер в обществе блистательной Валерии… и других ее почитателей.

Завершив бритье и смыв теплой водой остатки пены, он распахнул дверцы платяного шкафа. Кузяков, стервец, старался на совесть. Снежно-белые рубашки и накрахмаленные воротнички, черный с золотыми эполетами китель, сюртучные пары, брюки, фуражки, туфли и прочая и прочая выстроились ровными, чистыми, идеально выглаженными, сверкающими и готовыми к немедленному употреблению шеренгами.

Одевшись, Николай еще раз придирчиво осмотрел себя. Результат был вполне безупречен – высокий, широкоплечий, подтянутый капитан второго ранга Николай Филиппович Маштаков двадцати девяти лет от роду выглядел представительно и авантажно, как и положено образцовому офицеру Российского императорского флота. «Слуга царю, отец солдатам», — хмыкнул про себя Николай, и глянул на часы. До поднятия флага – ежедневного утреннего священнодействия – оставалось еще более четверти часа и торопиться было решительно некуда. Но кавторанг решил ожидать сие знаменательное событие на верхней палубе.

Суббота!

Солнца, увы, не видать. Своенравное и капризное светило не часто радует своим присутствием Финский залив и от того Балтийское море холодно и хмуро. Вот и сегодня – несмотря на то, что с рассвета минуло уже добрых три часа, небо затянуто тусклой грязно-серой пеленой, да и вряд ли теперь развиднеется, разве что к вечеру. Вроде бы тепло, но с моря задувает прохладный ветерок. Не то, чтобы слишком уж сильно задувает, но такова его балтийская природа, что не успокоится, мерзавчик, пока не отыщет дорожку под казенный китель, не проберется сквозь белье к самому телу… Замерзнуть не замерзнешь, конечно — последние майские денечки на дворе, но все же и не разнежишься.

Впрочем, на верхней палубе нежиться было решительно некогда – шла большая субботняя уборка. Матросы старательно драили гладкое дерево палубного настила, швабры поскрипывали, воды не жалели.

За уборкой на баке приглядывал унтер-офицер, поигрывая щегольской серебряной дудкой на серебряной же цепочке. Матросы работали справно, однако дотошному унтеру дело было решительно до всего, и он не собирался пропускать ни сориночки. Так что благостная утренняя тишь нет-нет, да и прерывалась быстрой командой, иной раз сдобренной краткой, но емкой характеристикой того, кому эта команда адресовалось.

— Миронов, распротвоюмать якорем! У тебя глаза на заднице, или руки из нее растут? Не видишь штоль, сколько грязи под комингсом оставил?!!

Служба исполнялась как должно, унтер-офицер внимателен и дело свое знает. Еще немного времени – и бак засияет отдраенной до блеска палубой. А если случится чудо и лучик солнца сможет пробиться сквозь толщу сумрачно-серого балтийского неба, тогда оттертая чистолем и ветошью, умытая водой медь сверкнет фейерверком прыгающих по надстройкам и башням солнечных зайчиков.

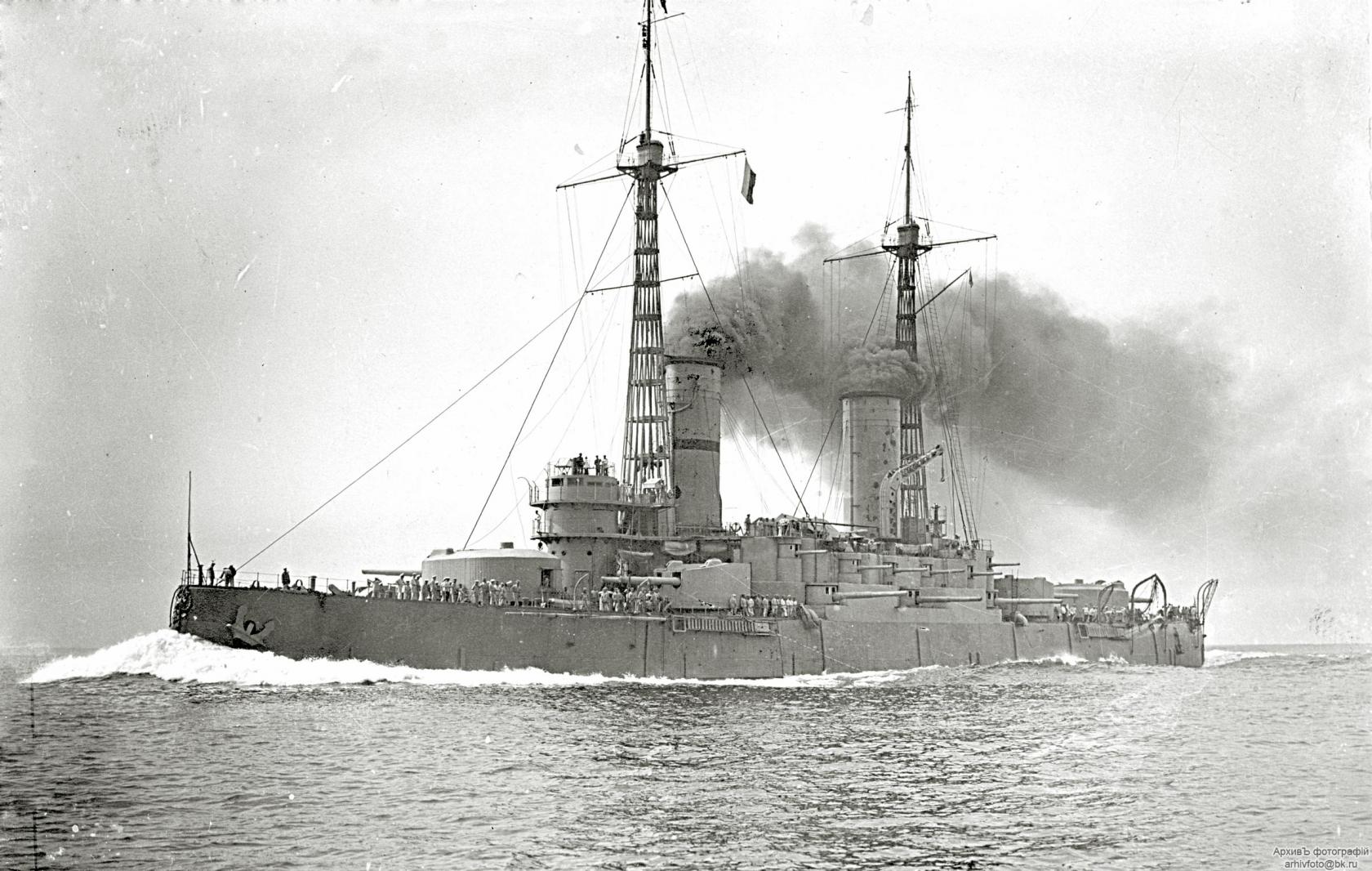

Николай окинул взглядом рейд. Буквально в паре кабельтов от него тяжело давила гладь морских вод чудовищная глыба флагмана 1-ой бригады линкоров Балтийского флота — «Андрея Первозванного». Казалось, что сам Посейдон, взмахнув трезубцем, подъял из недр морских исполинский гранитный кряж, вершина которого вознеслась над водами залива и божественною волею увенчалась тяжестью артиллерийских башен и изяществом решетчатых мачт. Линкор был прекрасен губительной красотой совершенного оружия и глядя на него, легко было представлять, что эта поражающая воображение квинтэссенция броневой стали, огромных машин и дремлющей до срока разрушительной ярости и не корабль вовсе, а рукотворный остров, корни которого простираются вплоть до центра земли. Но не менее легко было вообразить и то, как сей ужасающий монстр, вздымая высокие белопенные буруны, рвется сквозь океанскую волну, готовый встретить врага своей бронированной грудью, и гордо реет по ветру Андреевский стяг…

Низкий но широкий, тяжелый даже на вид корпус вырастал из глубины морских вод, а гладкий борт казался выточенным из гранита. Из середины корпуса поднялся двухэтажный бронированный каземат, замкнутый с носа и кормы мрачной тяжестью боевых рубок. Верхний этаж каземата топорщился ежиком стволов противоминных орудий, каждое из которых способно было выпустить семь полуторапудовых снарядов в минуту, выстроив на пути атакующих вражеских миноносцев непреодолимый частокол разрывов. Нижний этаж занимали тяжелые восьмидюймовки, способные сокрушать вражеские крейсера и наносить тяжкие повреждения броненосцам и линкорам. Но циклопический каземат все же не был велик настолько, чтобы вместить достаточное количество тяжелых орудий – и потому на каждый борт линкора смотрело еще по две башни восьмидюймовых пушек.

Но даже и эта мощь терялась на фоне артиллерии главного калибра – основного оружия линейного корабля, предназначенного для сокрушения ему подобных. Четыре огромных двенадцатидюймовых орудия попарно размещались в аккуратных башнях, расположенных в носу и корме корабля. Их титанический силуэт лишь слегка скрадывался плавностью округлых форм. Но хотя размеры башен восьми- и двенадцатидюймовых орудий на глаз различались не так уж сильно, их мощь была несопоставима — двадцатичетырехпудовые снаряды главного калибра были в три с половиной раза тяжелее восьмидюймовых.

В общем, «Андрей Первозванный» был и грозен и великолепен. Так же великолепен, как и его брат-близнец «Император Павел I» , на палубе которого стоял сейчас Николай. Но рассматривать «Павла» ему было решительно невозможно — линкор был настолько велик, что на нем не имелось места, откуда корабль можно было увидеть целиком. Разве что подняться на тяжелый марс высоченной мачты, чтобы «с высоты птичьего полета», как любили выражаться мичмана, созерцать бескрайнюю палубу и мельтешащие на ней человеческие фигурки в черных кителях и белых форменках.

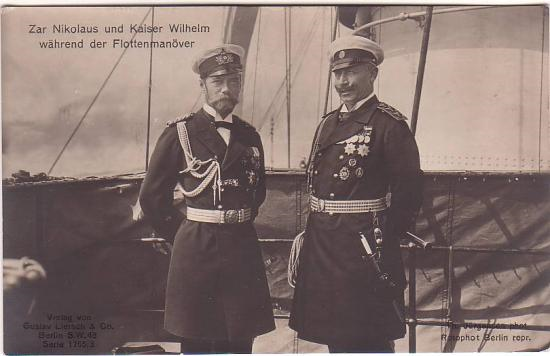

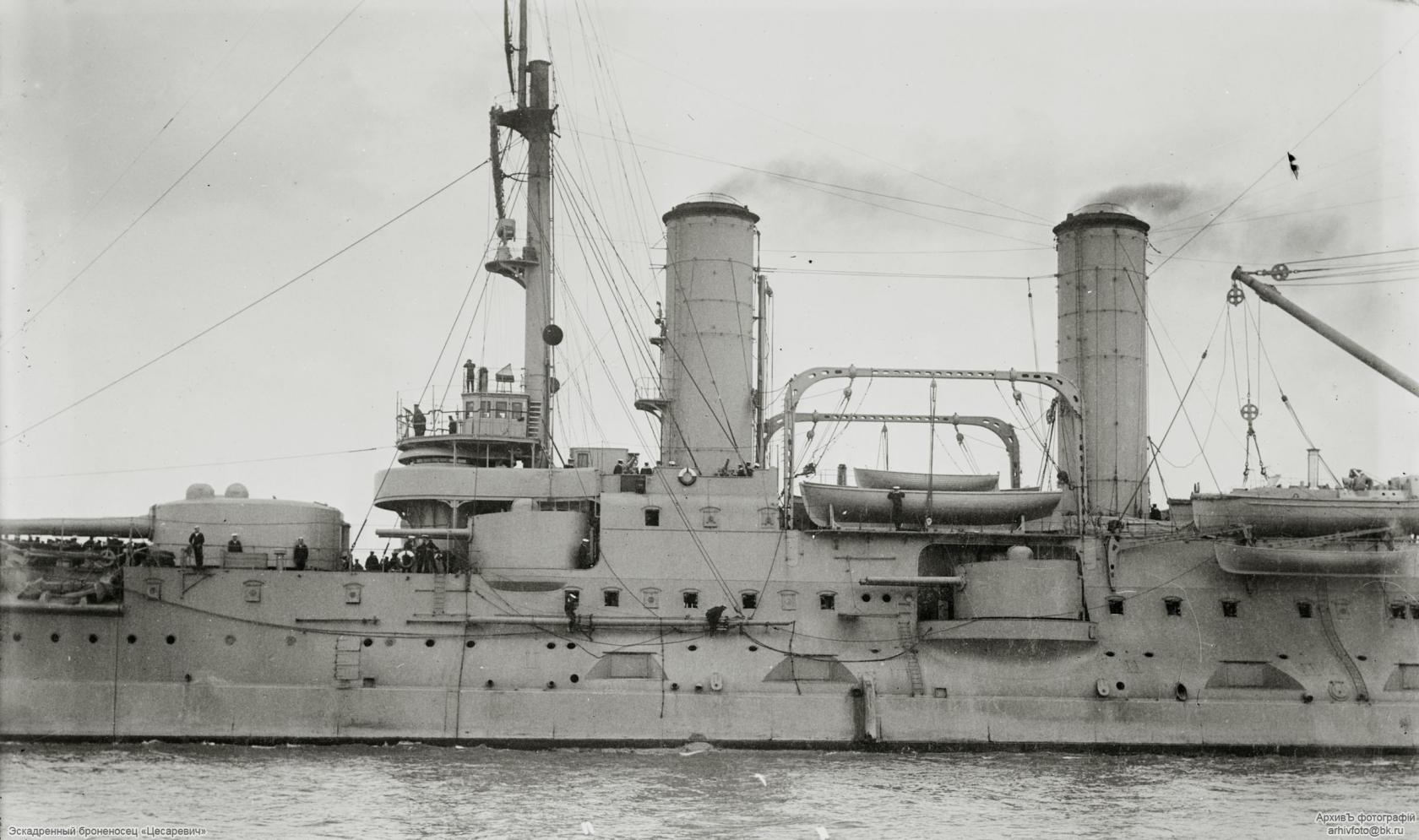

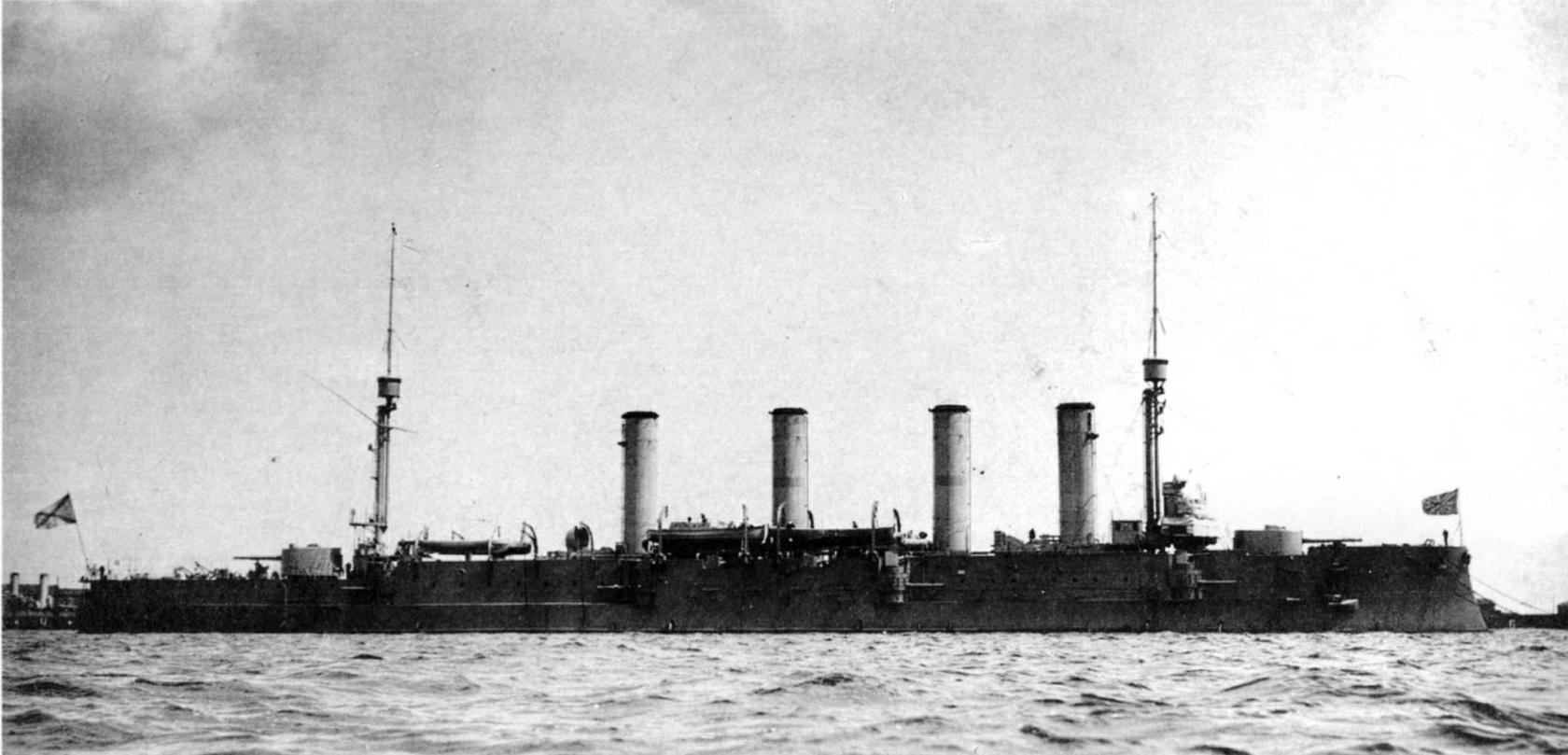

Эти два линкора составляли первую полубригаду Балтфлота. Корабли второй полубригады стояли поодаль – огромный, с заваленными бортами корпус ветерана русско-японской войны «Цесаревича» перекрыл выстроенную по почти такому же проекту, но не поспевшую к Цусиме «Славу».

Увы, этим список линейных полубригад Балтийского флота исчерпывался

— Любуетесь, Николай Филиппович? Чуден гельсингфорсский рейд при тихой погоде…- раздался низкий, хрипловатый и слегка ехидный голос старшего офицера, Евгения Андреевича Дашнакова, известного всему флоту тридцатитрехлетнего холостяка, донжуана, весельчака и балагура.

— Доброе утро, Евгений Андреевич!

— Ох, что-то сомневаюсь я, что будет оно добрым. Потому как снилась мне сегодня беспросветная дичь: якобы стоит посреди кают-компании бел-горюч камень-валун а я, в парадном кителе, прямо напротив него восседаю. Жду катера, дабы проследовать в увольнительную, а покамест катер не подошел — развлекаюсь доброю чаркой мальвазии. И вдруг, прям в иллюминатор, влетает чудо-чудное, диво-дивное – не то гербовый орел Государства Российского, но трехголовый почему-то, не то Змей-Горыныч в перьях, со скипетром и державою. Садится на бел-горюч камень и говорит прекрасным женским сопрано: «Не ходить тебе, пан Евгений, нонеча вправо, а о том, чтоб налево — в «Фению» там, али в «Варьете» — даже и не мечтай!». А затем продолжает командирским басом: «Ждет тебя служба царская, дорога дальняя…». И как восхохочет сатанински, как треснет, паскуда, скипетром по столу, что вся мальвазия мне прямо на парадный китель выплеснулась…

Офицеры посмеялись

— Значит, Евгений Андреевич, подозрение имеете, что вместо le repos de dimanche (воскресный отдых) неугомонный старик нас снова в море потащит? Не знаю, не знаю. Пути командующего неисповедимы, все мы под адмиральской дланью ходим, но зачем сейчас-то? Только что отстрелялись ведь, и в высочайше утвержденный норматив уложились…

Дашнаков, прищурившись, хитро глянул на Николая и протянул:

— Вот не надо, не надо, дорогой Николай Филиппович, не извольте излишне скромничать! Кое-кто, конечно, отстрелялся по нормативу. А кое-кто, не будем в уважаемом собрании показывать пальцем, оный норматив и перекрыл. И ладно бы только норматив – но этот самый «кое-кто» осмелился переплюнуть результаты личных, его адмиральского величества, флагманских артиллеристов с флагманского же броненосца, согласно высочайшему рескрипту нонеча линейным кораблем поименованного. Развелось, понимаете ли, юных дарований во флоте, никакого почтения к мэтрам… Так что старик вполне может, взъярившись, позвать нас к барьеру и истребовать реванша. Впрочем, — Дашнаков, потянул золотую цепочку и извлек на свет божий золотую, покрытую тончайшей гравировкою луковицу карманных часов, (которую Николай про себя считал несколько претенциозной):

— Будем решать проблемы по мере их явления, а сейчас — три минуты до подъема флага, так что — извольте.

И Николая подхватил и повлек вперед отлаженный ритм корабельной службы, в которой все, до самой последней мелочи взвешено, измерено, исчислено и предписано многочисленными уставами и инструкциями, коих всякий уважающий себя офицер обязан исполнять «не щадя живота своего». К девяти часам подошел буксир, нещадно чадя прозрачнейший гельсингфорский воздух и волоча за собой тяжело нагруженную баржу с боеприпасом.

— Ну, боги войны, за дело!

Тяжеленные снаряды талями поднимали по одному и аккуратно опускали на палубу. Затем матросы, используя специальную снасть, катили их к погребам, на подъемники. Те, в свою очередь, принимали смертоносный груз и опускали снаряды и заряды в прохладный сумрак артиллерийских погребов. Работа требовала силы и аккуратности – ворочать почти четырехсоткилограммовые стальные «свинки» было тяжело и небезопасно, так что унтера и фельдфебели не спускали глаз, проверяя надежность креплений, пресекая саму возможность ошибки.

К середине четвертого погрузка завершилась. Лихой буксир, разворачивая баржу к берегу, с особым шиком крутнул ее «на пятке» так, что корма плавсредства описала дугу в опасной близости от борта линкора. Явив тем самым удаль молодецкую, буксир, бодро попыхивая дымком из трубы, удалился восвояси под аккомпанемент веселого мата с «Павла».

К радости Николая, сон старшего офицера оказался все же не в руку – 1-я бригада осталась на рейде, и ничто не должно было помешать прекрасному вечеру, предвкушение которого согревало сердце весь сегодняшний день. Бутерброд и кофе, душ, свежесть чистейшего белья, белизна манжет, французская вода, и – поскольку оставалось еще немного свободного времени – трубка великолепного английского табака. Стрелки часов показали без четверти пять, когда одетый с иголочки кавторанг спустился на палубу катера. Не прошло и нескольких минут, как махонький кораблик отвалил от борта «Императора Павла I» и, набирая скорость, взял курс прямо на городскую набережную.

Несмотря на прохладный ветерок, усиленный движением катера, идти в каретку не хотелось, и Николай остался на корме в компании молчуна-рулевого. Впрочем – как знать? Может матрос всем балагурам балагур, а только не слишком-то потравишь, когда офицер рядом.

Впрочем, Николай и не нуждался сейчас в собеседнике. Несмотря на бравый вид, с которым кавторанг мурлыкал себе под нос строчки популярного романса, исполняемого блестящей Варей Паниной:

Забыты нежные лобзанья,

Уснула страсть, прошла любовь,

И радость нового свиданья

Уж не волнует больше кровь…

Предстоящее свидание…тьфу ты, да какое там свидание! Всего лишь обычный светский прием волновал Николая так, будто он вовсе не зрелый мужчина и опытный моряк, прошедший огонь Цусимы и холод плена, а сопливый шестнадцатилетний гимназист. И кавторангу было крайне удивительно чувствовать себя неоперившимся юнцом.

Разумеется, в его жизни были и чувства и женщины. Пара ничего не значащих юношеских влюбленностей (одной своей «пассии» безусый гардемарин открыться так и не решился, вторая, увы, не разделила его чувств). Затем – первая любовь, случившаяся в лучших традициях романтического жанра. Очаровательная молодая барышня, юный мичман, розы, полунамеки, алеющие щеки, томные вздохи, прогулки в саду и наконец-то! Апофеоз, признание в любви – о чудо! Взаимность! Череда немногих дней, наполненных до краев счастьем, жизнь в ожидании встреч с любимой, война, судьба-злодейка, назначение на эскадру, уходящую в бой – и обморок, слезы, клятвы вечной верности… А затем – коротенькое письмо, удивительным образом нашедшее его в японском плену: «Наши детские увлечения… Несерьезно… Выхожу замуж… Простите.»

Хитоми…

Возвращение на Родину. Было слишком много всего, чтобы успеть еще и влюбляться в кого-то. Россию лихорадило революцией, а мичмана закрутило торнадо служебных комиссий, призванных разобраться и никогда не попустить впредь – из коих перипетий, впрочем, мичман вышел лейтенантом, да еще и с «Георгием» на груди. Флот сотрясали ветры перемен, и хотя кораблей осталось прискорбно мало, на обучение теперь не скупились, гоняя оставшиеся крейсера и броненосцы по океанам и морям так, как никогда раньше. Это безумно нравилось Николаю, тем более что по его артиллерийской специальности теперь не просто поощрялось, но почти что вменялось в обязанность всякое новаторство и поиск эффективных методов стрельбы. И Николай ушел в службу с головой. Максимализм, свойственный молодости, яростное желание никогда не испытать больше горечи поражения, любовь к морю и артиллерии, острый и пытливый практический ум, а равно и возможность использовать его по назначению – все это гремучая смесь, особенно для молодого, перспективного, пролившего в бою кровь и отмеченного высокой наградой офицера! Особенно если (себе-то сознаться можно) офицер этот не так, чтобы совсем уж лишен известного честолюбия… Командир 305-мм башни нового броненосца «Слава», затем учебный отряд, старший артиллерист нового крейсера «Адмирал Макаров», и вот – назначение старшим артиллерийским офицером на новейший и мощнейший боевой корабль Российской Империи. Точнее, один из двух мощнейших и сильнейших. А теперь еще и победа на последних стрельбах над флагманом Балтфлота!

И когда же тут было устраивать семейное счастье? Впрочем, Николай все равно находил время, влюблялся, встречался и… расставался. Личная жизнь никак не хотела налаживаться за то немногое время, которое он мог ей уделить. Конечно, он встречался с женщинами, но найти ту единственную и неповторимую с которой только и можно было бы пройти по жизни вместе — пока что не удавалось.

Но две недели тому назад, средь шумного бала… Впрочем, если по порядку, то дело было в Мариинском дворце (не питерском но все же), где генерал-губернатор по случаю весны решил устроить ужин с танцами до упаду. Вообще-то говоря, для приглашения на такие приемы Маштаков покамест чином не вышел. Да и происхождением тоже — отец Николая выслужил офицерский чин, что позволило мечтавшему о флоте отпрыску поступить в Морской корпус, но, увы, не делало Николая потомственным дворянином. Впрочем, кавторанг не слишком-то и рвался в сливки общества, однако его дела взял в свои руки старый знакомый, с которым вместе воевали в Цусиме и терпели японский плен. Девять лет назад невысокий, тогда еще худощавый, никогда не унывающий лейтенант Алексей Павлович Еникеев буквально вдохнул жизнь в подавленного пленом и ранением мичмана. Теперь же Еникеев заматерел, раздался в талии, получил продвижение по службе и, пребывая в чине капитана первого ранга, командовал крейсером «Баян».

А еще Алексей Павлович весьма удачно женился, чего всячески желал и Маштакову – и искренне огорчался, что его друг никак не может составить себе партию. Посему сей блестящий каперанг взял за моду таскать Николая на всевозможные светские рауты, сватая ему гельсингфорсских девиц на выдание. Заходить во всякую дверь Еникееву было несложно – звание командира перворангового корабля уже давало известное положение в обществе, но в добавок к этому Алексей Павлович был еще и князем…. А природная живость ума позволяла ему быть в курсе всех светских хитросплетений.

Так что если знакомство с Валерией и было случайностью, то случайностью весьма неслучайной.

Если губернаторский прием чем и отличался от обычной светской пирушки, так разве что размахом. В уголке громадной гостиной музыканты тихо наигрывали лирические мелодии, разогреваясь к приближающимся танцам. Вдоль стен стояли столы с вином и закусками – кое-где за ними сидели группы мужчин во фраках или мундирах и женщины изысканных нарядах. Другие такие же группы, с бокалами в руках фланировали по незанятому столами центру залы или же просто беседовали стоя. Николай, слегка ослепленный блеском множества нарядов, бриллиантов и очаровательных женских глаз, предпочел держаться поближе к чете Еникеевых, расположившихся за одним из столов . Разговоров вокруг было много, но кавторанг никогда не был любителем сплетен, пускай даже и великосветских – а ни о чем другом вокруг него и не говорили. Потому Маштаков предпочитал перешучиваться с Алексеем Павловичем и его миниатюрной, превосходно сложенной и очень острой на язык супругой Ольгой Васильевной. Для них Николай давно уже был другом семьи, с которым вовсе не обязательно придерживаться протокола.

Князь Еникеев наклонился к уху Николая и заговорил вполголоса:

— Обрати внимание, дева в бордовом платье справа от тебя. Зовут Наталья, двадцать три года, очаровательна, безупречная репутация и не менее безупречное приданное – батюшка хоть и не миллионщик, но купец первой гильдии. Каменный дом в Гельсинки, квартира в столице, дом в Москве…

— … Происхождение великолепное, росту в холке среднего, заезжена в городе, ходит под седлом и без проблем в поведении, — не удержался и продолжил Николай.

Еникеев жизнерадостно расхохотался

— А чего же ты хочешь, дружище- может быть, по форме светский прием и отличается от конных рядов в базарный день, но по сути-то одно и то же… Ой!

Чуть подпрыгнув на стуле, Алексей Павлович обернулся к Ольге с самым наисерьезнейшим выражением лица, после чего тихо, но старательно изобразив голосом читающего проповедь священника, протяжно возгласил:

— Истинно говорю тебе, раба божья Ольга, жена — да убоится мужа своего! А коли не перестанешь щипаться сей же секунд – ждет тебя кара страшная и геена огненная!

В карих глазах Ольги плескался океан ехидства

— От геены огненной, мой любезный и неугомонный муж, я убереглась в тот самый миг как дала брачный обет пребывать с Вами в горе и радости, пока смерть не разлучит нас. Не сомневаюсь, что за это испытание ждут меня райские кущи и причисление к лику святых. А вот кару страшную я тебе гарантирую прямо сегодня же вечером, если ты, конечно, не прекратишь отпускать всякие скабрезные намеки о присутствующих здесь благовоспитанных барышнях.

Еникеев, изобразив вселенскую скорбь возвел очи горе

— Николай ты слышал? Куда катится этот мир… Кстати, куда это ты засмотрелся?

— Скажите мне, о многомудрый и всезнающий князь Алексей, а кто вон та царица, что шествует по залу в окружении мужчин, рискнувших стать ее поклонниками и которую провожают завистливыми взглядами те, кому на это смелости не хватило?

Николай смотрел на утонченно-элегантную даму лет так двадцати пяти-двадцати шести, вокруг которой толпились сейчас несколько представительных мужчин во фраках.

— Ууууу, Николай Филиппович, скажу я тебе… Губа-то не дура, как я погляжу. Ты сейчас, надо тебе прямо сказать, довольно бесстыдно пялишься на Валерию Михайловну Абзанову. Состоятельная дева, которую язык не повернется назвать старой, красивая до одури, светская до кончиков ногтей, очи – пламенный огонь, сердце, увы, хладный лед. Сколько нашего брата из высшего света пало к ее ногам – не счесть. В том году ей предлагали руку и сердце известный питерский миллионщик и, если слухи не врут, некто, чьи плечи украшают контр-адмиральские эполеты… Отказала обоим, да и сейчас, насколько знаю, сердечного друга не имеет. Живет когда в Гельсинки, когда в Питере, а когда и в Париже. В общем, кошка та еще. И, друг мой Николай, сказать тебе честно – не твой это типаж.

— А чего же так?

— Ты у нас персонаж героический и серьезный. Тебе на роду писано – жизнь прожить за Царя и Отечество, выслужить адмиральские орлы, в неравном сражении прибить всех врагов своей двенадцатидюймовой пушкой, и, конечно же, пасть во цвете лет, перед смертью завещав мне свой великолепный серебряный портсигар, на который я давно уже посматриваю с вожделением. Твой некролог в траурной рамке напечатают все газеты, о тебе будут писать книги, твой портрет украсит стены Морского корпуса, а гардемарины будут вдохновляться твоим примером. Ты станешь легендой, соответственно и жена тебе нужна будет, как и положено рыцарю без страха и упрека – добродетельная, любящая, верная супруга и ответственная мать многих детей…. А отнюдь не ветреная светская львица.

— Мне показалось, или ты только что прошелся грязными драгунскими ботфортами по белоснежной чести дамы?

— Чести дамы! — фыркнула Ольга.

— Даже если бы Алексей построил всю команду своего крейсера и заставил бы ее отплясывать канкан на том, что ты поэтически назвал чем-то там белоснежным, урону ее «честь» не претерпела бы никакого.

— Нууу, милая, ты все же пристрастна. Мадемуазель Абзанова – известная прогрессистка и эмансипе, однако никто не упрекнет ее в непристойности… ОЙ! Да не щипайся же ты! – воскликнул князь.

— Тогда что же, представишь меня ей? — поинтересовался Николай.

— Я – нет. Как ты мог подумать, как ты только мог хоть на секунду допустить, что я знаком с такой неблагонравной женщиной? — ответил ему Алексей Павлович, с преувеличенным опасением глядя на Ольгу Васильевну, изучающую мужа с задумчивым интересом. Так, вероятно, присматривалась Юдифь к Олоферну – перед тем как обезглавить его.

— Однако я, кажется, знаю того, кто может. Но не уверен, стоит ли.

— Оооо, наконец-то мой муж изрек такое, к чему стоило бы прислушаться….

Алексей Павлович обратил свой пылающий взор на чело благоверной, но та только широко распахнула и без того огромные, исполненные святой невинности глаза, и чуть приоткрыв изящный ротик и всем своим видом демонстрировала покорное желание внимательно слушать или послушно внимать своему грозному супругу.

Николай не выдержал и расхохотался.

— Князь, Ольга, Вы совершенно великолепны! Клянусь серебряным портсигаром, на который положила глаз твоя светлость, мир еще не видел столь замечательной семейной пары.

— Я вовсе не возражаю, сударь мой Николай, чтобы Вы радовались нашему с Алексеем счастью, но в конце-то концов, когда Вы дадите повод радоваться Вашему? Сколько же еще Вы будете влачить холостяцкое существование?

— Милая Ольга Васильевна, а что же мне делать? Когда перед глазами столь превосходный пример семейного союза, трудно желать меньшего. И где прикажете найти подобную Вам женщину? Ведь Вы единственны и неповторимы, но уже составили счастье этому грубому морскому волку, чья неотесанность может поспорить разве что с его же доблестью.

— Льстец!

— И ты, Брут!!! – взревел Алексей

— Ага, я. Так что брось меня, пресветлый княже, на растерзание без жалости. Представь меня госпоже Абзановой, и если великосветская львица не обагрит своих коготков моей горячей кровью, то тигры во фраках, что вокруг нее, непременно растерзают меня в куски.

— Вот ведь упрямец! И не отступится от своего, я уж знаю, — вздохнув, пробормотал Еникеев.

— Ладно, будь по-твоему. Побудь пока тут.

Спустя короткое время Алексей Павлович вернулся в обществе худощавого господина, тусклый и реденький венчик седых волос которого неопровержимо подтверждал многая лета, прожитые его обладателем. Господин подслеповато щурил на Николая выцветшие от возраста, добрые глаза, в которых однако все еще угадывался недюжинный ум.

— Вот этот молодой человек — Ваш протеже, князь? Что же, коль скоро Вы ручаетесь за его благонравие…. А впрочем, никакого ручательства не нужно – я и сам вижу, что юноша добронравен и не испорчен нонешними излишествами. Так что же, пойдемте, Николай Филиппович, пойдемте – представлю уж Вас, как и положено в приличном обществе.

Приблизившись к частоколу фраков и мундиров, из-за которого едва угадывались теперь очертания белоснежного платья госпожи Абзановой, провожатый Николая воскликнул:

— Валерия, душенька, а поцелуй уже старика!

— Дядюшка? – две ближайшие к Николаю спины отдернулись в разные стороны так резко, словно кто-то распахнул двустворчатую дверь, и теперь ничто не отделяло Валерию Михайловну от Николая.

Образ стоявшей перед Маштаковым женщины воистину поражал воображение. Огромные голубые глаза. Пышные медовые волосы, уложенные в изумительную прическу. Лицо, черты которого почел бы за честь считать своим творением любой из величайших скульпторов древности. Высокая шея, очаровательная линия плеч, чуть полные руки, аккуратные кисти, длинные тонкие пальцы… безупречный стиль и ленивая грация пантеры.

Госпожа Абзанова сделала шаг и, положив руку в белоснежной перчатке на рукав старика, склонилась к его щеке, изобразив поцелуй. Тот с отеческой лаской оглядел свою племянницу с головы до пят.

— Хороша, девочка. Рад тебя видеть, не навещаешь ведь совсем старика. Понимаю, с молодежью тебе, конечно, веселее. Так что не буду отвлекать, а представлю-ка лучше вот этого молодого человека – капитан второго ранга, георгиевский кавалер Маштаков Николай Филиппович, желает засвидетельствовать тебе свое почтение.

От очаровательной улыбки на точеном лице Валерии Михайловны сердце ухнуло куда-то вниз и тут же рванулось к вершинам блаженства. Но за заученным движением губ кавторанг не заметил даже искорки интереса к своей персоне — госпожа Абзанова выполняла светскую повинность – не меньше, но и не больше. Просто такова уж была эта женщина, что бы она ни делала – все выходило у нее очаровательно… И ничего, кроме глубоко спрятанной скуки не видел кавторанг в ее ясных, обращенных к нему глазах, когда зазвучало ее прекрасное сопрано:

— Рада знакомству, Николай Филиппович.

— Почту за честь выразить Вам, Валерия Михайловна, мое глубочайшее восхищение. Я счастлив беседе с Вами, хотя не скрою–приятно также ощутить себя объектом зависти половины мужчин на этом приеме.

Соболиная бровь немного приподнялась

— Не сомневаюсь в Вашем уме, сударь, и полагаю, что Вы понимаете, сколько раз на дню я слышу о глубоком восхищении и неземной красоте. Однако Вы смогли меня удивить – большинство мужчин на Вашем месте сказали бы о зависти всех мужчин в этом зале, почему же Вы говорите только о половине?

— Второй половине мужчин уже не до меня – они сейчас безуспешно уверяют свои вторые половины, что вовсе даже не засматривались на Вас. А поскольку это не так, то им вряд ли можно позавидовать.

— Хм… пожалуй, немного грубовато и прямолинейно. По моему, Вы очень прямой человек – Вы же видели, что я нахожусь среди моих caballeros, но Вас это не остановило — Вы не искали возможности быть представленным мне наедине.

— Такой возможности я мог бы прождать всю жизнь. Бриллиант прекрасен и благородный металл может только подчеркнуть его великолепие, но подлинное совершенство драгоценный камень обретает лишь в обрамлении, сделанном умелым ювелиром. Также и красота королевы, при всем совершенстве достигнет идеала, лишь многократно отражаясь в исполненных восхищения глазах. И потому мужское окружение для Вас естественно, как тепло для солнечного света.

Валерия Михайловна чуть прищурилась, глядя на Николая но теперь в ее взгляде скользнула тень интереса.

— Вы и в самом деле полагаете, что женская красота достигает идеала только в окружении мужчин? Но посудите тогда сами – здесь есть я и мои любезные друзья. Я нисколько не хочу Вас обидеть, но Вы сами сказали, что такая картина идеальна – зачем же Вы стремитесь туда, где прекрасно и без Вас?

Тут Маштаков позволил себе легкую улыбку

— Древние мудрецы говорили, что основа физического и духовного развития человека — в стремлении к совершенству. И если вышло так, что я увидел совершенство и стремление мое к нему необоримо, то как могу я игнорировать мудрость поколений?

Госпожа Абзанова тихо рассмеялась.

— Это уже тоньше! Но… необоримо, говорите? А не боитесь ли разочароваться?

Теперь уже Николай широко улыбнулся и процитировал:

«Мотылек сгорел?

Но важнее, что он решился,

Лететь на свет» (автор – А.Лобков)

— Прелестно!, — госпожа Абзанова дважды хлопнула в ладоши.

— Вы японист?

— Не совсем так, но я почти год провел в Японии

— Неужели в плену?

— Совершенно верно.

— Что же, Вы меня заинтересовали. Сегодня, увы, мы не сможем продолжить беседу – к сожалению, мне нужно покинуть прием. Но… пожалуй, я все же приглашу Вас. Обычно я собираю общество по вечерам… Приходите к семи, в субботу.

На этом Николай откланялся.

— Ну и? – спросил его Алексей Павлович

— Тебя отвергли, я надеюсь? Нет? А, черт, по твоей сияющей физиономии, я вижу что знакомство состоялось.

— Жизнь прекрасна и удивительна, князь! Я напросился в гости.

Еникеев вздохнул.

— Ну что же, смотри, ты вроде бы уже совершеннолетний. Иди, конечно, раз собрался, но постарайся не делать глупостей…сверх необходимого. А сейчас давай что ли выпьем – чую я, что ты только что вляпался во что-то очень нескучное.

— Не бери в голову, Алексей! Выигрывать, так миллион, ухаживать – так за королевой…

С тех пор Николай успел дважды побывать в гостях у Валерии Михайловны. В первый же свой «заход» его поразила резкая смена отношения – если при знакомстве госпожа Абзанова держалась отстраненно и весьма высокомерно, то теперь перед Николаем была любезная и открытая дружескому общению хозяйка. У Валерии Михайловны собиралось немаленькое общество, которое не было чисто мужским — среди гостей были и подружки хозяйки со своими мужьями и кавалерами. С подачи госпожи Абзановой, уделявшей немало времени беседам с новым своим поклонником, Николай чувствовал себя в центре внимания. Неподдельный интерес Валерии Михайловны к его скромной персоне позволял бравому кавторангу рассчитывать, пускай и со временем, на большее. И сейчас, стоя на корме разъездного катера, Николай предвкушал грядущую встречу. Бытие казалась прекрасным, а будущее сулилось превосходными перспективами. И кто бы смог увидеть в нем что-то плохое или недоброе? Увы — у Высших сил своеобразное чувство юмора, так что эпоха Больших Неприятностей обычно приходит тогда, когда ее совсем не ожидаешь…

Продолжение — тут