7. «Пересвет» в 1916 году

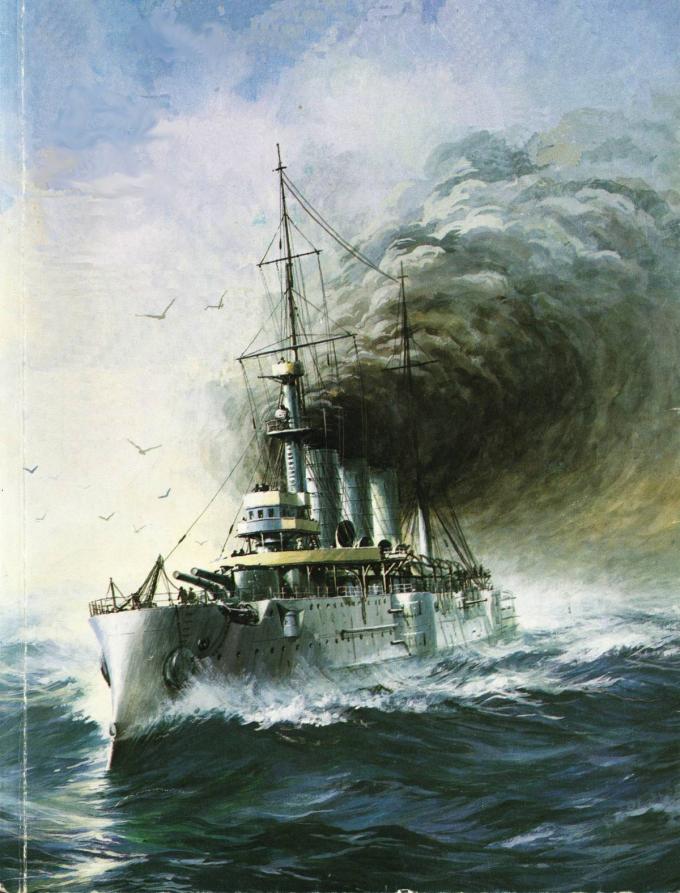

Возвращение «Пересвета» – вместе с «Варягом» и «Полтавой» – под Андреевский флаг стало завершающим актом в длинной цепи событий. начатых в 1897 году. Приобретение этих бывших российских кораблей оказалось необходимым для срочного усиления экстренно создававшейся в 1915 году флотилии Северного Ледовитого океана.

Жизненно важный морской путь, связывающий союзников, требовал охраны от германских надводных рейдеров и подводных лодок. По замыслам Морского генерального штаба (МГШ), для этой цели требовалось соединение крейсеров. Полное их отсутствие на Севере (как и вообще сколь-либо заметных морских сил) заставило обратиться за помощью к союзникам и третьим странам. Наибольшую отзывчивость проявила союзная теперь России Япония. Имея обширную коллекцию кораблей, захваченных у противника в минувшую войну, японский союзник был готов уступить… два броненосца береговой обороны. Лишь благодаря связям и настойчивости военно-морского агента в Японии капитана 2 ранга А.И.Воскресенского состоялось решение о передаче России более ценных кораблей – бывших эскадренных броненосцев «Пересвет» (у японцев «Сагами»), «Полтава» («Танго») и крейсера «Варяг» («Сойя»). Вопрос был решен уже в январе 1916 года, когда японское правительство выразило готовность провести необходимый ремонт кораблей и в марте передать их. Предстоящее приобретение крейсеров («Полтавой» предполагали заменить действовавший в Средиземном море «Аскольд») активизировало деятельность МГШ по формированию организационно-тактических основ флотилии Северного Ледовитого океана, в состав которой уже переводились корабли Сибирской флотилии, а для создания тральных сил велись закупки судов за рубежом.

Япония передала корабли под видом межсоюзнической помощи, хотя России пришлось заплатить за них полновесным золотом – соответственно семь, четыре с половиной и четыре миллиона иен. Приемную комиссию, отправившуюся из Владивостока на пароходе «Тобол» 13 февраля 1916 года, составляли флагманский инженер-механик Сибирской флотилии инженер-механик капитан 2 ранга С. П. Садоков, старший лейтенант В. Д. Гнида и лейтенант С.Н.Ромашев. Позднее к ним присоединились отвечавший за шкиперскую часть коллежский советник Колояров и флагманский врач статский советник Русанов.

К ежедневным осмотрам находящихся в Йокосуке «Сойи» и «Сагами» приступили 17 февраля. Выехав в порт Куре, 1-4 марта обследовали. с пятичасовым выходом в море со скоростью 8 уз. состояние базировавшегося там линкора «Танго». Вернувшись в Йокосуку, продолжили знакомство с техническим состоянием кораблей и 7 марта выходили в море на «Сагами». В течение девяти часов испытывали механизмы (скорость не превышала 10 уз), стреляли из вновь установленных 152-мм орудий. Корабли передавались «в их настоящем состоянии», и японцы, несмотря на многие видимые проявления любезности и предупредительности, не обнаружили действительно деловой готовности помочь русской комиссии оценить степень износа кораблей и объем заведомо требовавшегося значительного ремонта. К тому же постоянного переводчика японцы не предоставили, жить на кораблях (чтобы не терять время на ежедневные переезды из гостиницы) не позволили, осматривать их в праздничные дни не разрешили.

Единственной большой работой, выполненной по заданию комиссии, стала установка в рубках грелок парового и электрического отопления. По донесению возглавлявшего комиссию С. П. Садокова. к сохранению механизмов корабля в исправном виде японцы приложили

«много труда, внимания и заботливости»,

но в акте комиссии оценки были гораздо менее оптимистичны. Ресурс котлов на «Сагами» оценивался не более чем в три-четыре года (при условии замены ряда трубок и конструктивных элементов), «Танго» – до пяти лет. «Сойи» – не более полутора-двух лет. Сильно изношенными оказались и главные механизмы. На «Сагами» члены комиссии заметили проседание валов правой машины, у цилиндра высокого давления левой машины обнаружили подкрепление на месте трещины станины.

Доложив военно-морскому агенту о результатах приемки и проверив выполнение сделанных за это время заказов. 8 марта комиссия закончила работу. Вечером того же дня у морского министра Японии с участием высших чинов министерства и японского флота для членов комиссии и дипломатических представителей России – всего 32 человека – состоялся большой парадный обед. Чтобы «подсластить пилюлю» передачи весьма обветшалых кораблей японцы на торжества и подарки не поскупились. Флотский оркестр безостановочно исполнял европейскую музыку, преимущественно русских композиторов. Перед каждым прибором изысканно сервированного стола был по обычаям восточной лести приготовлен подарок – небольшая серебряная модель брачного ларца, символизировавшего союзнические отношения России и Японии. Крышку ларца украшали изящно выполненные с использованием горячей эмали скрещенные флаги – японский. Восходящего солнца, и русский – Андреевский. О возврате снятых японцами с русских кораблей букв их наименований никто, видимо, не вспомнил. Их пришлось изготовлять заново. Вместе с членами комиссии на рауте присутствовали капитаны 2 ранга А. И. Воскресенский, И. А. Валк, российский посол Малевич-Малевский, сотрудники посольства Щекин, Урсати, Васкевич, бароны Берг и Рёнпе, генерального штаба полковник Морель, артиллерии полковник Подтягин, армейский капитан барон Розен.

Сильное впечатление произвело на комиссию посещение только что открывшейся в Токио общедоступной морской выставки. В отличавшейся чрезвычайным размахом экспозиции были во множестве представлены великолепно выполненные модели боевых кораблей, гражданских судов, механизмов, макеты гидротехнических сооружений, портов, шлюзов, каналов, доков. Вход на выставку открывала огромная панорама зимнего Владивостока – от военного порта до мыса Эгсршельд, где среди льдов ледокол «Надежный» выводил в море судно. Поражала и промышленная мощь осмотренного комиссией Адмиралтейства в Куре. Здесь на рейде стояла эскадра из пяти линейных кораблей, а в пятнадцати огромных цехах неустанно ковалась военная мощь Японии. В одной только башенной мастерской одновременно собирали шесть башен для 356-мм орудий. При всем том прижимистые союзники не захотели отдать менее изношенные корабли – ту же «Победу» или «Баян». Японцы их приберегали для себя…

9 марта члены комиссии перебрались из гостиницы на «Сагами». На корабль приняли большую партию заказанных у разных фирм предметов снабжения, материалов и оборудования, и 10 марта «Сагами» и «Сойя» вышли в Куре. Утром 13 марта они стали на рейде рядом с «Танго» и флагманским линейным крейсером «Ибуки». В большом зале Морского собрания под председательством начальника верфи вице-адмирала Ито (он заменял находившегося в отъезде главного командира порта) состоялись новые чествования русских союзников. После исполнявшейся в их честь европейской музыки, обмена тостами за процветание двух народов, за императоров, за укрепление дружбы и сотрудничества, за флоты двух держав вечер закончился в популярной среди японских моряков гостинице, расположенной напротив Морского собрания. В дружеской беседе с контр-адмиралом С. Ямапака, назначенным командовать отрядом идущих но Владивосток кораблей, его командирами и офицерами, за чашкой сакэ и другими национальными угощениями гостям была предложена специально для них подготовленная программа танце», музыки и нения в исполнении гейш.

15 марта отряд из трех кораблей и флагманского крейсера «Ибуки» снялся с бочек в Куре. Его провожали музыкой оркестра: команды кораблей на рейде, выстроенные по бортам, кричали русское «ура», размахивали флажками. Адмирал Ито, приблизившись к «Сагами» на катере, по-французски передал союзникам свои приветствия и пожелания счастливого плавания. Такая же церемония – только вместо «ура» кричали «банзай» – повторилась и при уходе из Сасебо. Здесь корабли простояли 17 и 18 марта. На рейде застали бывший русский броненосец береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин», крейсер «Касуга» и присоединяющийся к отряду крейсер «Сума».

Во Владивосток пришли утром 21 марта. Уведомленный накануне по радио о подходе отряда, командующий Сибирской флотилией вице-адмирал М.Ф. фон Шульц выслал навстречу дивизион миноносцев и катер с офицерами связи. За флагманским крейсером «Ибуки» в бухту Золотой Рог вошли и стали на отведенные для них бочки «Сойя». «Сагами». «Танго» и «Сума». Не считаясь с запрещением МГШ на салюты в военное время, японпы произвели салют наций, а затем салютовали флагу командующего флотилией, поднятому на заградителе «Мопгугай». Пришлось, нарушив запрет МГШ, отвечать па салют союзников. Их чествование во Владивостоке происходило с исключительной теплотой и воодушевлением, по высшему разряду русского гостеприимства. Нато имелось специальное телеграфное предписание МГШ и самого морского министра И. К. Григоровича, выделившего на программу чествования даже специальный кредит: надо было поддерживать японцев в их неоднократно высказывавшихся заявлениях о том, что передача кораблей представляет собой политический акт чрезвычайного значения.

Вечером по приходе отряда командующий Сибирской флотилией дал парадный обед «на 68 кувертов» с участием 28 японских гостей, а также генерал-губернатора и других высших военных лиц и представителей гражданской администрации. В речи командующего флотилией подчеркивались крепнущие дружеские отношения между Россией и Японией, ярким доказательством чего служит уступка трех боевых кораблей. На речь и тост за русского императора, русский народ и русский флот подобающий ответный тост произнес контр-адмирал С. Яманака. На следующий день чествование союзнических уз почти в том же составе повторилось в японском консульстве. Городское самоуправление в тот же день предоставило в распоряжение японских моряков кинематограф, где с 15 до 23 часов по 200 человек могли смотреть полуторачасовые сеансы. В честь 250 японских офицеров в здании Пушкинского театра был дан обед, для матросов в Сибирском флотском экипаже устроили спектакль и угощение.

Передача кораблей состоялась ровно в полдень 22 марта, когда по предварительной договоренности с адмиралом С. Ямапака на них были спущены японские флаги. Прежние экипажи перевезли па другие японские корабли. О приемке

«по всей строгости существующих наших законоположений»,

как о том докладывал министру вице-адмирал М.Ф.Шульц, речь не шла – не принять корабли было нельзя. Пришлось ограничиться просмотром документации и назначением на принимаемые корабли временных командиров и экипажей. 13 командование «Пересветом» иступил капитан 1 ранга Н. Э. Струве, командовавший заградителем «Монгугай», а «Полтавой» – капитан 2 ранга В. И. Подъяпольский, возглавлявший партию траления Владивостокского пор та. Матросов до прибытия штатных экипажей назначили из Сибирского флотского экипажа, часть специалистов перевели с кораблей флотилии.

Уже тогда вице-адмирал М.Ф.Шульц докладывал в Петроград о том, что

«при более подробном ознакомлении с принятыми нами судами оказалось, что общее состояние их пи в коем случае нельзя назвать блестящим. Механизмы, котлы потребуют основательной переборки и осмотра, трюмы содержались небрежно, орудия частью изношены, частью запущены».

Нехваток имущества обнаружено не было, но большой объем работ требовался для устранения множества переделок, которыми японцы приспосабливали корабли для

«их образа жизни и потребностей».

В полдень 23 марта на флагманском крейсере «Ибуки» состоялся прощальный завтрак. Вместе с генерал-губернатором, командующим войсками и другими высшими чинами военных и гражданских русских властей присутствовали представители японской колонии и 30 офицеров от Сибирской флотилии. На этой церемонии по согласованию с Петроградом М.Ф.Шульц объявил о награждении японцев русскими орденами. К наградам были представлены адмирал, три офицера его штаба, по три офицера с каждого корабля, непосредственные участники передачи боевых единиц. Нижним чинам выделялось по 10 медалей на корабль. Тосты за японского и русского императоров, за японскую нацию, за новых кавалеров русских орденов, за русскую армию и флот и их представителей на Дальнем Востоке сопровождались дружными «ура» и «банзай». В 16 часов японский отряд покинул Владивосток.

Секретным приказом по флоту и морскому ведомству от 24 марта 1916 года «Варягу» и «Пересвету» с 22 марта возвращались их прежние наименования. В представлении МГШ об этом говорилось, что историческое имя корабля составляет его самую ценную реликвию. Наименование «Полтава» уже передали дредноуту Балтийского флота, поэтому для «Танго», учитывая его предстоящие действия в Средиземном море, избрали имя «Чесма». «Пересвет» и «Варяг» зачислили в класс крейсеров Балтийского флота, «Чесму» – в линейные корабли Черноморского флота. Из личного состава этих флотов комплектовались и экипажи, причем «Варяг » – исключительно из чинов Гвардейского экипажа.

Корабли включили в состав Отряда судов особого назначения под командованием контр-адмирала А. И. Бестужева-Рюмина. Его же по прибытии отряда на север, предлагали назначить и командующим флотилией Северного Ледовитого океана. Давний тихоокеанец, он служил на кораблях эскадры с 1896 по 1904 год, в войне е Японией отличился на броненосце «Севастополь», в 1911-1915 годах командовал линейным кораблем «Севастополь». Опыт войны имели и командиры его отряда. Вступивший в командование флагманским «Пересветом» капитан 1 ранга Д. Д. Заботкин в 1897-1901 годах плавал на крейсерах «Россия» и «Рюрик», в 1904-1905-м командовал во Владивостоке подводной лодкой «Фельдмаршал граф Шереметев». В 1907-1912 годах он служил в Гвардейском экипаже старшим офицером императорской яхты «Полярная Звезда», эсминца «Войсковой», в 1912-1913-м командовал этим кораблем. Гвардейские связи, видимо, помогли и в назначении каперанга Д. Д. Заботкина па «Пересвет». Старшим офицером этого крейсера назначили капитана 2 ранга Н. С. Бачманова, до этого командовавшего подводной лодкой «Тюлень». В войне с Японией он служил младшим артиллерийским офицером па броненосце «Ослябя», пережил гибель корабля при Цусиме. Старшим артиллерийским офицером «Пересвета» являлся самый молодой из корабельных специалистов – 28-летиий лейтенант И. И. Рентшке. Минным офицером назначили лейтенанта П. Н. Ползыкова. Старший судовой механик Брунс участвовал в обороне Порт-Артура, трюмный механик лейтенант А. Ц. Гедройц служил ранее на Амурской флотилии. Команда «Пересвета», собранная с разных кораблей Балтийского флота, прибыла во Владивосток только 25 марта.

Все дни от момента приемки кораблей их новые экипажи с предельным напряжением сил занимались освоением, восстановлением и ремонтом материальной части. Из-за слабости производственной базы порта, уже однажды – в войну с Японией – сильно подводившей флот, и теперь также не справлявшейся с внезапно обрушившимся на нее огромным объемом работ сразу на трех кораблях первого ранга, значительная их часть, как это делалось и прежде, легла на плечи экипажей. Целыми днями, вооружившись блокнотами и карандашами, старшины и их подручные шаг за шагом неутомимо обследовали отсеки и трюмы кораблей. На месте отмечались особенности устройства кораблей и их техники, выявлялись различия в сравнении с полученными из Петрограда отчетными чертежами, определялись потребности в ремонте и переделках.

После выполнения насущно необходимых работ и первичного освоения обслуживания механизмов и систем на кораблях 27 марта подняли флаги, гюйсы и вымпелы, – что означало вступление в кампанию. Провели богослужения, окропили палубы святой водой, помянули тех, кто на этих палубах в прошедшую войну честно и доблестно выполнял свой долг. Для ускорения работ с привлечением мастерских порта корабли с бочек на рейде перешли к заводской стенке: «Варяг» – 31 марта. «Пересвет» – 11 апреля. «Чесма», менее других нуждавшаяся в ремонтных работах и поставленная как бы во вторую очередь, подошла к стенке завода 1 мая. Здесь проявился парадокс техники: корабль с устарелыми, но и более простыми огнетрубными котлами меньше нуждался в ремонте, чем более поздние по времени постройки крейсеры с новейшими водотрубными котлами. Общей являлась примечательная особенность – японцы, похоже, использовали трофейные корабли, не особо заботясь об их долговечности, поэтому износ корпусных конструкций, систем и механизмов превосходил самые снисходительные нормы.

Плававший на «Пересвете» в качестве «ратника морского ополчения» Н. Ю. Людевиг (известный уже тогда специалист в области парусного спорта и яхтостроения) в письме, адресованном в 1917 году морскому министру, высказывал мнение о том, что корабль оказался

«в состоянии невообразимо запущенном, если не сказать вовсе негодном. Водонепроницаемые переборки рассыпались при прикосновении твердым предметом. Стенки котлов вместо требующихся 10-12 мм имели всего 2 мм, башни не вращались».

По его же словам, уже в походе выявилась ненадежность рулевого управления и чуть ли не всей артиллерии. Во время учебной стрельбы в пути, между Коломбо и Аденом, затворы 76-мм пушек обнаружили множественные неисправности. 152-мм орудия после каждого выстрела получали полный угол возвышения, а из главного 254-мм калибра стрелять и вовсе не рисковали. Возможно, что в пылу послефевральских разоблачений свергнутого режима что-то в письме автор сильно преувеличил, но обстоятельства, при которых происходили приемка и ремонт кораблей, пожалуй, недалеки от действительности. Неутешительным, но встречающим косвенное подтверждение документами, было признание, которое Н. Ю. Людевиг сделал о «мордобойной» наклонности старшего офицера «Пересвета». Возможно, именно эта наклонность заставила командира (редчайший случай в истории отечественного флота) ходатайствовать о замене старшего офицера,

«тяжелый и грубый характер»

которого мешал

«дружной совместной работе и сплоченности офицеров и команды».

К «дантистам», как презрительно именовали во флотской среде любителей рукоприкладства, относились, судя по письму Н. Ю. Людевига. и некоторые офицеры «Варяга».

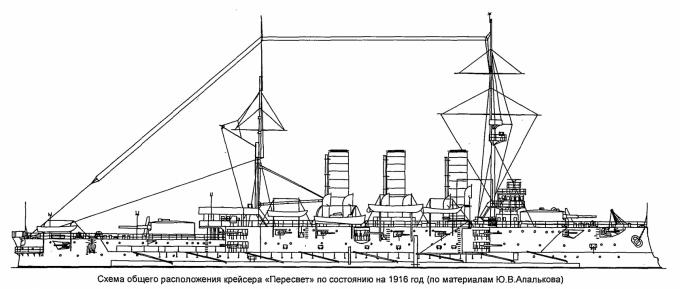

Наиболее крупный и самый сложный корабль в отряде – три главные машины вместо обычных двух, многочисленная артиллерия, разветвленные по всему многоярусному корпусу системы, устройства, механизмы, наружная деревянная с медью обшивка – «Пересвет» нуждался в особенно большом объеме восстановительных работ. В лучшем состоянии находилась стальная наружная обшивка, надежно защищенная медью. С ветхостью поперечных переборок, о замене которых из-за огромной трудоемкости работ не могло быть и речи, приходилось мириться. Ограничились лишь местными подкреплениями особенно изношенных участков. Первая очередь неотложных котельных и механических работ уже 30 марта была определена обширным перечнем нарядов, утвержденным командиром Владивостокского порта контр-адмиралом П. В. Римским-Корсаковым. В частности, мастерские порта начали замену проржавевших и обгоревших зольников и кожухов 24 из 30 имевшихся котлов, старых и ржавых кранов забортной воды для заливания мусора – шлака. Перебирали и тарировали манометры котлов, главных машин и других механизмов, котельных донок, так как все эти приборы либо давали неправильные показания, либо вовсе были неисправны. Очищали теплые ящики, исправляли насосы, помпы, валоповоротные машинки, притирали рабочие поверхности цилиндров низкого и среднего давления главных машин, ремонтировали их холодильники, фильтры и так далее. Переборке, пришабриванию и исправлению подвергались головные подшипники и сильно стучавшие на испытаниях мотылевые подшипники средней машины. Исправляли – с заменой японских и английских надписей на русские – пришедшие в неисправность машинные телеграфы, заменяли многие помятые и изношенные трубы, пропускавшие пар. В целом, исключая несостоявшуюся замену станков в корабельной мастерской, порт к сентябрю «закрыл» в дефектной ведомости но механизмам 102 пункта. Внушительным оказался и перечень работ по электротехнике, также в значительной мере запушенной и изношенной. Во многих электрических цепях приходилось устранять «боковое сообщение», очищать подшипники и коллекторы двигателей и генераторов. Вполне исправными оказались лишь телефоны и приборы ночной сигнализации.

14 апреля комиссия из инженер-механиков кораблей отряда, специалистов Владивостокского порта и Сибирской флотилии (инженер-механики капитаны 2 ранга Брунс, В. К. Никуленко. М. П. Лилеев, инженер-механик лейтенант А. Ц. Гедройц, инженер-механики мичманы И. С. Дацун, П. В. Сапожников, Рыжов) осмотрела на «Пересвете» те котлы, надежность действия и безопасность которых вызывали наибольшие опасения. Таких оказалось треть от общего количества. Из них котлы № 2, 4, 6, 8 и 10, хотя и наполненные доверху водой, имели крайне запущенный вид и, вероятно, давно не были в действии. Осушение и очистка котлов обнаружили их крайнюю изношенность, для работы они не годились. Верхние ряды трубок были оборжавлены даже больше, чем нижние, что члены комиссии объяснили странной японской практикой держать бездействующие котлы постоянно наполненными водой. Немногим лучше оказалось состояние других пяти котлов, в которых обнаружились многие местные дефекты. Было признано необходимым все котлы тщательно выщелочить, очистить и подвергнуть гидравлической пробе. В относительно удовлетворительном состоянии находились холодильники, но и в них ряд трубок был заглушен.

Проведенные 20 апреля швартовные испытания главных машин выявили необходимость их переборки для устранения обнаруженных в приводах и узлах разного рода стуков, «дрожаний» и слабим. Правая машина на передний и задний ход трогалась с явным запозданием в сравнении с левой. Со 2 апреля по 5 мая артиллерию всех трех кораблей обследовала комиссия под председательством портового артиллериста полковника Корпуса морской артиллерии И. Г. Матвеева. В. комиссию входили капитан 2 ранга В. И. Подъяпольский, старший лейтенант М. М. Афанасьев, флагманский артиллерист штаба начальника отряда старший лейтенант барон О. Б. Фитиигоф (сын погибшего в Цусиме со своим броненосцем «Наварим» его командира барона Б. А. Фитингофа), артиллерийские офицеры кораблей: «Чесмы» – старший лейтенант Ю. О. Кмнта. «Варяга» – лейтенант В. Г. Гессе. «Пересвета» – лейтенант И. И. Рентшке. В состав комиссии зачислили также командированного для проверки состояния артиллерии кораблей отряда начальника артиллерийского отдела Главного управления кораблестроения (ГУК) Корпуса морской артиллерии генерал-майора В. И. Петрова. Ранее – в 1898-1902 годах он был членом комиссии, наблюдавшей в США за постройкой крейсера «Варяг» и броненосца «Ретвизан». Из Владивостока Петров ездил в Японию по заказам для флота, в дальнейшем, заняв должность флагманского артиллериста отряда. совершил на «Варяге» плавание в Тулон, где был откомандирован в распоряжение военно-морского агента во Франции.

Как установила комиссия, башенные установки «Пересвета» и «Чесмы» оказались столь же запушенными, как и их главные механизмы. Особенно расстроенными были электрические системы башен «Пересвета» и гидравлические 305-мм орудий «Чесмы». И те, и другие требовали полной переборки и ремонта. Как отмечалось в акте комиссии от 2 апреля, на «Пересвете»

«ни один механизм от своего коммутатора не работает».

Механизмы горизонтального и вертикального наведения также нуждались в переборке и ремонте, компрессоры и накатники – в очистке от скопившейся в них грязи. Сильно помятые и поломанные зарядники (снаряды в них уже не помещались), их стопоры и захваты требовалось заменить новыми. Единственным заметным новшеством оказались смонтированные японцами оптические прицелы английской системы Виккерса. Для их использования на крышах башен прежние хозяева установили рубки. У средних двух прицелов был оборудован пост наводчика с коммутаторами вертикальной и горизонтальной наводки, однако наводчику приходилось смотреть попеременно то в один, то в другой прицел. Орудия в башнях «Пересвета» остались прежние – Обуховского завода (№ 21, 22, 23 и 24), а потому от множества выстрелов оказались – изношены почти до предела. Исключение составляло орудие № 21 – в результате попадания в 1904 году снаряда оно имело глубокую наружную выбоину, и его внутреннюю трубу японцы заменили новой.

Акт комиссии содержал весьма редко встречающиеся в документах, хотя и косвенные, оценки соответствия мировому уровню отечественных башен и тех усовершенствований, которые внесли в них японцы. Некоторые выявленные комиссией неполадки являлись следствием четко поставленной морским командованием задачи улучшения вооружения японских кораблей перед войной с Россией – за счет упрощения принципиальной схемы и устранения механизации там, где она не дает явного выигрыша, а иногда приводит и к проигрышу (как оказалось в русских башнях) во времени подачи и заряжания, не позволяя повысить надежность и быстроту стрельбы. Той же цели служил и ряд отмеченных комиссией внесенных японцами усовершенствований вроде круговых проточек в штоках накатников, делавших более надежными уплотнявшие воротники сальников.

Башни 305-мм орудий «Чесмы», как отмечалось комиссией, японцы оставили без существенных переделок. Об их состоянии комиссия высказалась недвусмысленно:

«Скорость подачи столь медленна и паводка столь плоха, что желательно переделать заряжание, изменив несколько зарядники, и установить пост горизонтальной паводки». В башнях 152-мм орудий «Чесмы» (их, по словам японцев, перенесли с броненосца «Орел») рубки для комендоров были сняты, а в башнях для прицелов прорезаны по сторонам новые отверстия. Утвердившееся к этому времени и в русском флоте понимание важности ускоренной стрельбы заставило комиссию рекомендовать для ускорения подачи, горизонтальную норию в 152-мм башнях переделать по образцу башен крейсера «Кагул» и броненосца «Слава».

Неутешительным оказалось и состояние остальной артиллерии «Пересвета» – его десяти 152-мм и двенадцати 76-мм орудий. Отмечался высокий износ приводов наведения и прицельных приспособлений с почти повсеместно большими, а иногда и вовсе неустранимыми мертвыми ходами. Наводка, как было принято после войны и в русском флоте, осуществлялась раздельная. Прицелы признали вполне удовлетворительными, а оптические трубы – даже хорошими. Но нее это хозяйство требовало основательного ремонта, а сохранившиеся с довоенного времени компрессоры системы Каиэ нуждались в переборке. Старыми оставались и 152-мм орудия. Из них два были выпущены французским заводом Шнейдера, два отечественным Пермским и остальные – Обуховским заводом. Их японцы установили после войны взамен тех, с которыми корабль участвовал в боевых действиях. Достоверно можно утверждать, что, по крайней мере, пять орудий Обуховского завода оказались на «Пересвете» из числа принадлежавших ранее броненосцам «Орел» (№ 426 и 428) и «Ретвизан» (№ 244, 249, 250).

«Особенно плохи»,

по признанию комиссии, оказались три орудия (№ 42, 46 и 320) – русские снаряды в них при заряжании проскакивали вперед дальше нормы на 25-102 мм. О предвоенных недоделках напоминала и отмеченная комиссией устарелость механизмов вертикальной наводки, не имевших тормозов Беккера.

Третий калибр представляли английские 76-мм пушки системы Армстронга, которыми японцы заменили прежние 75-мм пушки Обуховского завода. Трехдюймовые как, видимо, более новые находились в относительно исправном состоянии, но были снабжены лишь одиночной наводкой. Удовлетворительным признали и состояние каналов стволов, которые, правда, у дульных срезов сильно тронула ржавчина из-за японского обыкновения закрывать стволы внутренними пробками.

Устарелыми, неудобными и ненадежными признали приборы управления огнем фирмы Сименса, из чего следовал вывод о том, что прежде применявшаяся отечественная система Гейслера оказалась более подходящей. Телефоны управления огнем (их систему комиссия определить не смогла) были и вовсе неисправны. Подачу 152-мм патронов японцы усовершенствовали весьма простым и эффективным образом: громоздкие и сложные в эксплуатации те-лежки-беседки с элеваторами для их вкатывания и подъема в элеваторном колодце заменили цепью Галля, снабженной крючьями для навешивания мешков с патронами. Как отмечалось в акте комиссии,

«подача получилась скорая, но требующая большого внимания и быстрой работы прислуги».

Система вентиляции погребов осталась прежнего типа – без аэрорефрижерации, что заставляло опасаться за ее действенность при плавании в южных широтах. Сверх огромного объема работ, требовавшихся для устранения перечисленных недостатков, обшей заботой экипажей всех кораблей стала полная замена боезапаса. Японцы, полагаясь, вероятно, на учебное предназначение кораблей, начинили для них снаряды дымным порохом. Для замены его тротилом во Владивостоке устроили специальную заливочную мастерскую, где обновили все снаряды. Свои сложности создал и переход на более длинные, принятые после войны снаряды. По распоряжению МГШ старые японские бронебойные снаряды были отправлены в Петроград.

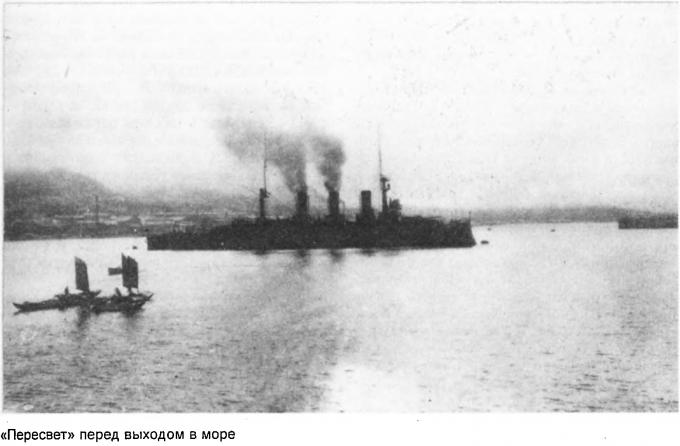

Рассчитывая, очевидно, более высокой степенью готовности своего флагманского корабля ускорить работы па «Варяге» и «Чесме», начальник отряда уже 9 мая вывел «Пересвет» рейд для первых испытаний. Наскоро завершив самые неотложные работы по механизмам, вместе с их проверкой на ходу готовились и к пробе артиллерии стрельбой с целью определения степени долговечности стволов орудий для последующей службы.

День 10 мая, когда возвращенный России «Пересвет» первый раз вышел в море под Андреевским флагом, стал для корабля роковым. Накануне, стоя на рейдовой бочке, определили девиацию, и в 14 часов вышли из бухты Золотой Рог. Миновали бухты Диомид, Улисс и Патрокл и, оставив за кормой остров Скрыплев, спустя 40 минут вышли в Уссурийский залив. В течение часа, имея пары в 16 котлах, при давлении 10,5-12,5 атмосфер, частоту вращения всех трех машин довели до 45-60 оборотов в минуту, что соответствовало скорости 10 уз. В акте, составленном по результатам испытаний, отмечались «существенные недостатки», в частности, стук в золотниках, подшипниках и цилиндрах, слабина в соединениях кулис, подвесных тяг, балансире воздушного насоса. В средней машине стук обнаружился во всех мотылевых подшипниках, особенно цилиндра высокого давления, в левой машине эти же подшипники заметно нагревались. Предстояло провести вновь переборку и пригонку всех этих движущихся частей, а цилиндры высокого и низкого давления левой машины вскрыть для устранения причин стука.

Стрельбу проводили уже в условиях сгустившегося к тому времени тумана. В семи милях к западу от маяка Скрыплев повернули на обратный курс во Владивосток. Уже окутанный туманом маяк смогли опознать лишь по звуку его сирены. Предстояло войти в сильно сужающееся – до 700 м – горло пролива Босфор Восточный. Туман, казалось бы, требовал принять необходимые меры предосторожности – снизить ход до малого, вести постоянный промер глубин, осуществить проводку с помощью спущенного на воду парового катера, который помог бы ориентироваться у берегов. Но штурман и командир, положившись на свои знания и опыт, этими предосторожностями пренебрегли. Доверившись счислению, на «Пересвете» повернули лишь на 6° влево, рассчитывая пройти серединой фарватера, и в 18 ч 58 мин увидели выступающий из тумана впереди по курсу высокий берег. Погасить слишком большую в этих обстоятельствах скорость не удалось, и корабль, перескочив через каменную гряду, остановился лишь после второго толчка… Нос вылез на прибрежные камни, корма осела, крейсер замер с креном 2° на левый борт. Авария произошла в бухте Патрокл – первой по ходу справа со стороны моря, в 100-150 м от западного ее берега, не доходя 300 м до ограждающего бухту с запада мыса Иродова. Все попытки сойти с камней задним ходом результатов не дали. Крен и дифферент заставляли думать, что положение серьезно и собственными силами не обойтись. Пришлось вызывать помощь из Владивостока… Ранним утром 11 мая пришла «Чесма» и. став по приказанию начальника отряда на створе мачт «Пересвета», попыталась стащить его с камней. Не добившись результатов. пришлось включить в буксирную упряжку пришедшие на следующий день буксирный пароход «Свирь», ледокол «Генерал-адъютант Сухомлинов» и присоединившийся к ним вечером ледокол «Надежный». Но и сила тяги пяти судов («Пересвет» помогал им. работая на задний ход) не смогла преодолеть тяжесть лежащей на скале носовой части крейсера. Едва ли не все корабли Сибирской флотилии, пытаясь оказать помощь, перебывали у места аварии. Менялись буксирующие суда и те. что охраняли подходы к бухте Патрокл. Побывал на «Пересвете» и прибывший на эсминце «Капитан Юрасовский» командующий Сибирской флотилией, но и его руководство спасательной операцией мало что дало. Ушла для пополнения запасов «Чесма», на нее начальник отряда 15 мая перенес свой флаг с «Пересвета». Прошел мимо на испытания в море крейсер «Варяг». Его к спасательным работам, опасаясь, видимо, за легкую конструкцию, не привлекали. Попытки стащить «Пересвет» с камней повторились 16, 17 и 18 мая. Буксиры напрягали свои машины и при тумане, и в полуночном свете прожекторов. Обновляли комбинации упряжек – гуськом, в три, четыре линии тяги, каждый день меняя то и дело лопавшиеся от перегрузок буксирные тросы и перлини. Но все попытки были безуспешны. Лишь однажды – это случилось в 21 ч 50 мин 17 мая – явился и тут же угас слабый луч надежды: корабль чуть повернулся на скале, но с места не двинулся. С помощью приведенного из Владивостока плавучего крана 22 мая крейсер частично разгрузили – сняли якорные цепи и другие предметы снабжения. К носу «Пересвета» подвели две баржи, которые после откачки из них воды использовали в качестве понтонов. Вместо постоянной тяги пытались сорвать намертво засевший корабль с места рывками, но эти попытки лишь умножили число оборванных перлиней и стальных тросов. 23 мая командующий флотилией сообщил морскому агенту в Японии о безуспешности снять крейсер собственными силами и запросил о возможностях приглашения японских спасателей. Как удалось выяснить. «Пересвет» сидел на скале днищем от форштевня до 10-го шпангоута, днищевая обшивка получила повреждения на протяжении 11-30-го шпангоутов (па длине 22,8 м), а килевые листы – от 5-го до 34-го шпангоута (34,8 м). Оказались затоплены подбашенное отделение и ряд близко расположенных отсеков. Главные и вспомогательные механизмы не пострадали.

Трудно судить по прошествии стольких лет, но складывается впечатление, что местным властям авария «Пересвета» была даже выгодна, позволяя освободить маломощные владивостокские мастерские от значительного объема ремонта кораблей отряда адмирала Бестужева и перепоручить их японцам. А что позволяло «выбить» из Петрограда дополнительные кредиты. Странно и само привлечение японских спасателей, как будто в России не было подобных специалистов. Владивостокские же администраторы пошли по пути наименьшего сопротивления: бесхлопотное приглашение японских специалистов и бездумная разборка корабля с целью его разгрузки. Массированный подрыв скал и более энергичное применение судоподъемных понтонов сочли, видимо, слишком обременительным для порта занятием. Как и до войны, береговые службы одержали верх над флотом и сумели большую часть работы переложить на личный состав корабля. Вместо выполнения насущно необходимых мероприятий по приведению крейсера в порядок после приемки от японцев экипаж оказался по горло занят ни с какой стороны не оправданной и по крайней мере втрое увеличившей трудоемкость рабо т разборкой.

На корабле практически полностью «раздели» носовую башню: сняли всю ее броню, крышу, оба 254-мм орудия и все электрические приборы, а также манометры башни и элеваторов, которым грозила порча от подступавшей воды. Демонтировали вдобавок боевую рубку, 16 листов брони, прикрывавших 152-мм пушки, четыре носовых орудия этого калибра и шесть 76-мм пушек в носу. Сняли и все обслуживавшие эти орудия электрические цепи стрельбы, приборы управления огнем, освещения, вентиляции и электрической сигнализации. Демонтировали все воздушные магистрали, переговорные трубы и телефоны. Сняли подводные минные аппараты и носовую динамомашину. Во многом эти действия были равносильны уничтожению оборудования. Все это, впрочем, не помешало командующему флотилией доложить в Петроград о том, что успех быстрого снятия «Пересвета» обеспечила редкая распорядительность командира порта. О цене успеха – огромных объемах восстановительных работ – в докладе не сообщалось…

Вместе со сборкой всего разобранного предстояла крупномасштабная очистка корпусных конструкций и оборудования от ржавчины, образовавшейся за время 45-дневного пребывания в воде. Понадобилась также переделка погребов под длинные снаряды, монтаж устройств горизонтального наведения в носовой башне, вертикального наведения и зарядников – в обеих башнях – прокладка цепей управления огнем и стрельбы носовой башни. Потребовалось восстановление в ней освещения, исправление обеих телефонных станций, изоляция подбашенного отделения от проникновения пара из отсека кормовой динамо-машины. Необходимо было проверить на давление 100 атмосфер воздухоаккумуляторы в башнях и всю воздушную магистраль, установить стопоры на замки 254-мм и 76-мм орудий, переметить диски прицелов орудий всех калибров с метровой шкалы на кабельтовую. Вначале предполагали часть работ осуществить по пути, в Шанхае или Гонконге, – начальник отряда не терял надежды сохранить «Пересвет» в составе отряда и уйти имеете с ним. Но наиболее удобным признали «японский» вариант, тем более что еще 20 мая во Владивосток пришел японский крейсер «Касаги», совершавший плавание с корабельными гардемаринами. На нем прибыла и партия приглашенных специалистов по спасательным работам. Они и приступили к работам, а тем временем отряд адмирала Бестужева-Рюмина, простившись с продолжавшим бедствовать «Пересветом», 18 июня вышел в плавание.

Несмотря па объединенные усилия японских спасателей и специалистов Владивостокского порта, полуразобранный корабль сняли с камней лишь 25 июня 1916 года. К этому времени приняли окончательное решение о ремонте в Японии. Еще 19 июня командующий Сибирской флотилией доложил морскому министру И. К. Григоровичу о том, что исправление крейсера во Владивостоке займет четыре-пять месяцев. Японцы же обещают с той работой справиться за один месяц. Правда, уже к 11 июля реальный срок ремонта в Японии оценивался в пять недель, но магия союзнической помощи уже овладела всеми.

Во Владивостоке, куда пришли 26 июня, выполнили лишь временную заделку пробоин для безопасного перехода в назначенный для ремонта порт Майдзуру. На четвертый день по приходе во Владивосток командование «Пересветом» от капитана 1 ранга Д. Д. Заботкина принял назначенный вместо него капитан 1 ранга К. П. Иванов-Тринадцатый – герой боя на крейсере «Рюрик» 1 августа 1904 года. Большая, часть его послевоенной службы прошла на Дальнем Востоке – здесь он в 1908 году командовал соединением подводных лодок, а в 1912-1914 годах – крейсером «Жемчуг». Затем Иванов-Тринадцатый стал специалистом по подводному плаванию в комиссии для испытаний судов военного флота, а в 1915 году был назначен командиром строящегося линейного крейсера «Измаил». Опыт подводника едва ли мог позволить этому опытному командиру смириться с «приблизительной» степенью исправности механизмов и систем его во многом обветшавшего нового корабля.

Настрой командира на возможно полный ремонт «Пересвета» вызвал у командующего флотилией сомнения в скором присоединении крейсера к отряду, и адмирал посчитал необходимым предупредить морского министра о том, что новый командир не вполне уяснил поставленную перед ним задачу – добиться

«быстроты и срочности ремонта»

и имеет тенденцию оттянуть время присоединения к отряду. В то же время М. Ф. Шульца ничуть не смущала двусмысленность ремонта в Японии корабля, лишь недавно полученного от японцев, на что в ходе переговоров с ними обращал внимание морской агент А. Н. Воскресенский.

Кроме прежнего командира за аварию понес наказание и старший штурман корабля лейтенант Г. С. Ирман. Сохранилось поддержанное командующим флотилией его ходатайство о переводе в какую-либо морскую часть, действующую на сухопутном фронте. На место Ирмана командир Иванов-Тринадцатый просил срочно перевести из Александровска мичмана П. Д. Зарина, ранее служившего в Сибирской флотилии. По ходатайству же командира от 11 июля заменили и старшего офицера крейсера Бачманова. lira место занял старший лейтенант М. М. Домершиков.

Неожиданное препятствие для подготовки к походу создала посадка «Пересвета» на мель у входа и док из-за небрежно выполненных землечерпательных работ.

Только 14 июля, завершив необходимый для перехода в Японию ремонт и предварительно испытав машины, «Пересвет» вышел из Владивостока. Двигались малым ходом – 500-мильный путь до Майдзуру – базы па берегу Японского моря – проделали за 63 часа. В порт прибыли в 9 часов утра 17 июля, но в док смогли войти только 24-го – власти снова о чем-то не договорились и чего-то не предусмотрели. Долгое ожидание докования сменилось очередным удручающим происшествием. Уютная бухта, напоминавшая Золотой Рог, являвшаяся свидетелем прихода после Цусимы сдавшихся «Орла» и других кораблей отряда Н. И. Небогатова, не принесла удачи и «Пересвету». Из-за какого-то непостижимого просчета корабль посадили в доке на клетки, весьма плохо подготовленные. В результате чрезмерных напряжений днище крейсера во многих местах оказалось сильно продавленным. Этот скверный случай усугублялся тем, что ремонтировать теперь приходилось не только стальной корпус и связанные с ним внутренние конструкции и агрегаты корабля, но и наружную деревянную обшивку с ее медными листами. Первыми беду почувствовали в котельных отделениях, где по мере посадки на кильблоки стали слезиться, а затем и подтекать конусы трубок котлов. Дальше – больше: «поехали» па своих фундаментах сами котлы. Наибольшая стрелка прогиба достигла в котельных опорах 88 мм. От деформации корпуса разорвало трубу водоотливной турбины №1, и носовом подбашенном отделении прогнулись пиллерсы и покорежило крепительные рамы. Подробное обследование последствий аварии, зафиксированное в акте корабельной комиссии от 26 июля и эскизах повреждений, выявило их угрожающе множественный характер. По правому борту па 13-89 мм приподнялись котлы № 1, 3. 5, 9, 11, по левому – на 13-76 мм – котлы № 2, 4, 6, 10, 12, 22. Их боковой сдвиг составил ту же величину. Сильная течь в конусах трубок обнаружилась в котлах всех трех котельных отделений. Исключая семь котлов, которые не были наполнены водой, но, очевидно, также пострадали, течь не обнаружилась лишь в трех котлах кормового отделения. Заметно пострадали фундаменты, арматура и трубопроводы котельных отделений. Все это произошло из-за деформации второго дна па протяжении котельных отделений, где местами разошлись заклепочные швы. Еще более масштабными оказались деформации набора второго дна и наружной обшивки. В итоге такой «услуги» союзников объем предстоящего ремонта увеличивался едва ли не вдвое, а об ускоренном присоединении к отряду, который в это время находился уже в Коломбо, и думать не приходилось…

Работы в доке, трудоемкость которых постоянно увеличивалась по мере их развертывания, заняли более месяца.

«Работы идут по всем швам»,

– говорилось в одном из писем, задержанных военной цензурой за разглашение подробностей состояния корабля. Другое письмо объясняло задержку с исправлением котлов после состоявшегося 30 августа выхода из дока. Оказалось, что при всей великолепной оборудованности мастерских, порт был в основном приспособлен только

«для подводной починки».

Главные ремонтные работы, по слухам, предстояли «Пересвету» в Англии. Ставка на ремонт в Японии явно себя не оправдала.

Только 5 октября (отряд в это время находился уже в Гибралтаре) «Пересвет» вышел из Майдзуру в плавание на юг.

Впервые оказавшись в условиях свободного крейсерства, для которого он был создан, «Пересвет» постепенно оживал. Налаживался порядок службы обновленного офицерского состава, матросы все увереннее действовали по своим заведованиям. Но неудержимо надвигавшийся кризис власти и режима давал о себе знать. Уже упоминавшееся письмо Н. Ю. Людевига явственно передает нараставшую на корабле обстановку треноги и недовольства. Трудно с разболтавшимся в период ремонта экипажем приходилось новому старшему офицеру, пытавшемуся наладить уставной порядок. Стрельбы в океане показали, что от изношенных орудий трудно ожидать большого эффекта – артиллерия явно нуждалась в кардинальном обновлении. Усиливалось недовольство продолжавшимся невниманием властей к доставке адресованных на корабль писем. Обо всех этих неблагоприятных обстоятельствах Н. Ю. Людевиг, впоследствии специально занимавшийся поисками писем экипажа, и писал в октябре 1917 года морскому министру. Но крейсер до этого времени не дожил, умножив число загадочных катастроф кораблей российского флота. Он погиб при выходе из Суэцкого канала в Средиземное море.

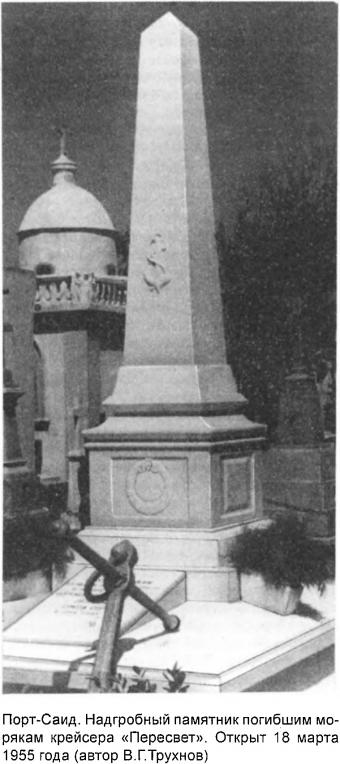

Несчастье произошло 22 декабря 1916 года в 10 милях к северу от Порт-Саида. Корабль шел в сопровождении английских и французских дозорных кораблей. Готовые к отражению атак подводных лодок, стояли у орудий комендоры. Штормовая погода, казалось, позволяла избежать этих атак, но минную опасность союзники просмотрели. Незаметно проникший в эти воды германский подводный минный заградитель U-73 сумел поставить несколько минных банок на подходе к каналу. На одной из них и подорвался «Пересвет». Вслед за двойным подводным взрывом с левого борта, против носовой башни, последовал сильнейший взрыв погребов боезапаса, после чего у левого борта против грот-мачты, вновь произошел двойной взрыв. Часть палубы и крыша носовой башни были снесены, подбашенные отсеки разрушены и мгновенно затоплены водой, личный состав, находившийся в них, погиб… Хлынувшие в носовые отсеки огромные массы воды уже нельзя было компенсировать никаким аварийным контрзатоплением. Корабль, быстро оседая носом, неудержимо кренился. Посчитав, что крейсер атакован подводной лодкой, прислуга орудий открыла огонь по кажущимся среди гребней волн перископам, из-за чего конвоиры не сразу смогли приблизиться к гибнущему кораблю. Рассчитывать на прочность изношенных переборок – треск их разрушения слышали многие – не приходилось, и командир К. П. Иванов-Тринадиатый, превозмогая сильную контузию, вынужден был отдать приказание покинуть корабль. Спасение экипажа происходило в полном порядке, был даже использован спущенный на воду и еще остававшийся под парами катер. Корабль перевернулся и затонул спустя 17 минут после взрыва, и до полной темноты, в продолжение четырех часов, союзные конвоиры и паровой катер «Пересвета» подбирали людей среди бушующих волн. Удалось спасти 18 офицеров, девять кондукторов, пять гардемаринов и 705 матросов. Многие были ранены, обожжены, отравлены газами. Шестеро матросов уже в английском госпитале умерло от ран. Погибли старший артиллерийский офицер лейтенант И. И. Рептшке, инженер-механик лейтенант П. А. Куровский, лейтенанты Кузнецов, Сегковский, мичман Перре, доктор Рокитский и 82 матроса. Значительная часть спасенных с «Пересвета» получила назначение на приобретавшиеся в то время для флотилии Северного Ледовитого океана малые суда (промысловые яхты) и ледоколы. Полностью 105 матросами с «Пересвета» было укомплектовано посыльное судно «Млада» – бывшая русская паровая яхта «Семирамида», которую в декабре 1916 года мобилизовали в Специи по военно-судовой повинности.

Так старый «Пересвет», не дойдя до места назначения, успел передать флоту свое доброе имя, людей и боевую подготовку экипажа. Ураган, разразившейся вскоре катастрофической смуты, разметал по свету и корабли, и людей русского флота.

Немногие с «Пересвета», оказавшись волею судьбы за рубежом, нашли путь на родину. Но все они продолжали хранить в памяти имя своего корабля, с которым были связаны самые яркие и драматические события их жизни. До последнего вздоха в 1962 году помнил о «Пересвете» и его младший штурман лейтенант В. Н. Совинский. на долю которого после службы на «Младе» выпали и путь Белой борьбы на катерах Волжской флотилии, и служба на миноносце «Бойкий» в Сибирской флотилии, и эмигрантские скитания по свету через Сибирь во Францию, Болгарию, Англию и США. Лейтенантом американского флота он участвовал во второй мировой войне, был членом Американского географического общества, служил в нефтяных компаниях на Багамских островах, в Венесуэле, Кувейте и Англии, но ничто не могло вытеснить из сознания память о «Пересвете».

Память о службе своего именитого прадеда на старом «Рюрике» и последнем в русском флоте «Пересвете» бережно хранит и недавно приезжавший в Петербург преподаватель русского языка в Лионе Никита Иванов-Тринадцатый. Будем же и мы помнить имя этого корабля, который пес свою службу с честью, верой и стойкостью, как настоящий воин.

По материалам РГАВМФ и сборников официальных документов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

В десяти милях от Порт-Саида…

Несмотря на то, что гибели крейсера « Пересвет» в 1916 году у Порт-Саида в отечественной литературе внимание уделялось неоднократно, редакция сборника «Гангут» сочла необходимым познакомить своих читателей с интересным документом тех лет. Речь идет о донесении агента Добровольного флота в Порт-Саиде В. И. Китаева, в котором подробно изложена картина подрыва корабля на мине и описаны действия английских колониальных властей по спасению экипажа и оказанию пострадавшим медицинской помощи.

Данная публикация не только восполняет на основе подлинного архивного документа, хранящегося в РГА ВМФ (ф.418, оп. I, д. 5567, л.106-108), ряд пробелов в описании этой трагической истории, но и является своеобразным дополнением к заключительной статье Р.М.Мельникова об эскадренных броненосцах типа «Пересвет».

Несколько слов об авторе донесения. Владимир Николаевич Китаев родился 22 мая 1855 года. В сентябре 1871 года он стал воспитанником Морского училища, по окончании которого в 1877 году получил первый офицерский чин мичмана. Проходил службу на кораблях и судах Балтийского и Черноморского флотов – фрегате «Пересвет» (1872), корветах «Гиляк» (1874 и 1883) и «Боярин» (1875), броненосной батарее «Кремль» (1877), башенной лодке «Смерч» (1877), шхунах «Ворон» (1877-1878), «Утка» (1879) и «Туапсе» (1881-1882).

Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов участвовал в боевых действиях на Черном море и Дунае. I января 1884 года В. Н. Китаева произвели в лейтенанты, а уже в следующем месяце он уволился с флота для службы на коммерческих судах. В Добровольном флоте Владимир Николаевич прошел путь от младшего помощника капитана парохода «Петербург» до капитана пароходов «Хабаровск» (1894-1896), «Ярославль» (1896-1897) и «Екатеринослав» (1897-1899).

6 декабря 1898 года В. Н. Китаеву присвоили чин капитана 2 ранга, с октября следующего года он находился в распоряжении начальника Главного морского штаба, а К) ноября 1903 года его назначили помощникам управляющего Санкт-Петербургской речной полицией с оставлением в штатах по флоту. 17 апреля 1905 года В. Н. Китаева зачислили по Адмиралтейству с присвоением чина полковника.

Во время отпуска, осенью 1909 года, Владимир Николаевич заболел и 6 июля следующего года был вынужден уволиться со службы с производством в генерал-майоры, с мундиром и пенсией. Впоследствии он возвратился в Добровольный флот.

О личной жизни В. Н. Китаева известно немного. Он был женат на дочери генерал-майора А. Берга Наталии Александровне, имел двух детей – сына Сергея и дочь Ксению. Однако брак сложился неудачно и через некоторое время распался.

За время службы Владимир Николаевич Китаев неоднократно отмечался российскими и зарубежными правительственными наградами, среди которых ордена: Св. Станислава 3-й степени (1888) и 2-й степени (1907), Св. Анны 3-й степени (1896) и 2-й степени (1910) и Св. Владимира 4-й степени с бантом (1900); медали: «За русско-турецкую войну 1877-1878 годов», темнобронзовая «За труды по первой всеобщей переписи 1897 года» (1898) и Румынский железный крест (1879).

Текст донесения В. И. Китаева, доводившегося до высочайшего сведения докладом по Морскому генеральному штабу от 19 февраля 1917 года, приводится полностью, с незначительной правкой.

Донесение агента Добровольного флота в Порт-Саиде Китаева от 27 декабря 1916 года

Крейсер «Пересвет» прибыл к Порт-Саид из Владивостока 3 декабря и в ожидании дальнейшего назначения производил незначительные ремонты но машинной чисти.

22 декабря в 3 ч. дня «Пересвет» вышел в море под охраной небольшого английского крейсера «Nyella». В 5 час. 25 мин. я услышал отдаленные пушечные выстрелы из больших орудий со стороны моря и был уверен, что с крейсером «Пересвет» случилось какое-нибудь несчастье, тем более что в Порт-Саиде ходили слухи о подводных лодках, плавающих близ входа в Суэцкий канал в Средиземном море. В 9 час. вечера наш консул г. [А.Я.] Ниссен прибыл ко мне и сообщил, что крейсер «Пересвет» взорван подводной лодкой (?) и затонул в море приблизительно в десяти милях от Порт-Саида. Немедленно мы отправились в Адмиралтейство узнать подробности о гибели крейсера и по мере возможности оказать помочи, спасенной команде. Погода была очень бурная, холодная, шел дождь, и на море была большая волна. Мам сообщили в Адмиралтействе, что на место катастрофы отправлены траулеры для спасения погибающих и что для них готовятся помещения на азиатском берегу капала в временных лазаретах в мастерских Общества Суэцкого канала. Мы отправились туда.

Первым пришел с моря английский крейсер «Nyella», который подобрал из воды сто сорок человек команды крейсера «Пересвет», а затем стали приходить траулеры, переполненные спасенными матросами, среди которых было много с ошпаренными лицами и руками при взрыве крейсера. Их немедленно размещали в лазаретах и переодевали в сухое белье. Все спасенные имели вид ужасный после пребывания в холодной воде в течение 2-3 часов. Командир крейсера капитан I-го ранга К. И. Иванов 13-й прибыл в лазарет около 11 час. ночи почти голый и босой. При помощи сестер милосердия я приготовил ему койку, белье, напоил горячим чаем и уложил спать совершенно обессиленного продолжительным плаванием в холодной воде. Так же заботливо отнеслись к офицерам, прибывавшим па траулерах. Выяснилось, что из 24 офицеров погибло 6, из 11 кондукторов погибло 2 и из 780 нижних чинов погибло 84. Среди спасенных офицеров при взрыве и падении в воду было ранено десять человек, а нижних чинов I32. причем большинство получили страшные ожоги лица и рук [1].

По рассказам командира, офицеров и команды, крейсер «Пересве т» погиб при следующих обстоятельствах. При выходе в море он шел в кильватере английского крейсера «Nyella» и делал зигзаги, чтобы избежать атаки подводных лодок. Командир находился на мостике и слышал, как кто-то из команды, стоящий на баке, крикнул: «Подводная лодка! Мина!» (?)… [2] и через момент последовал удар в левую скулу крейсера, взрыв близ носовой башни и несколько взрывов бомбовых погребов, после чего крейсер стал погружаться в воду носовой частью. Немедленно крейсер открыл стрельбу из орудий. Одним из снарядов была уничтожена подводная лодка (?). Крейсер продержался всего 17 минут па воде и затем, накренившись на левый борт, затонул [3]. Спускаемые шлюпки затонули, разбившись о борг крейсера. Команда и офицеры бросались в воду в пробковых поясах и некоторые с матрасами.

Через некоторое время к месту катастрофы стали подходить траулеры, дежурящие постоянно близ входа в Суэцкий канал, и стали подбирать погибающих.

Несмотря на в высшей степени неблагоприятные условия, английский крейсер и траулеры подобрали почти всех державшихся на воде и из 820 человек спасли 736 человек; остальные погибли на крейсере во время взрыва или утонули.

Среди погибших был флагманский доктор действительный статский советник А. М. Рокитский (так в документе – Прим.ред.) Его видели плавающим, но, вероятно, сердце не выдержало холодной воды и он утонул.

Командир бросился в воду одним из последних с правого бокового киля крейсера [4]. Командир погибал второй раз в жизни и продержался на воде около двух часов. В первый раз он держался на воде, будучи раненым в голову, три часа после гибели крейсера «Рюрик» во время японской войны.

Надо отдать полную справедливость благоустройству временного английского госпиталя на малоазиатском берегу Суэцкого канала. Всем офицерам и команде отведены были превосходные помещения. Весь персонал госпиталя был на ногах. Доктора, сестры милосердия и фельдшера поджидали спасенных, приготовили для них сухое белье, больничные халаты, теплые вязаные рубахи, куртки, брюки, и в короткое время все были переодеты и уложены в кровати. Раненым и опаленным взрывами немедленно были сделаны перевязки и вообще оказана была всяческая медицинская помощь самым безукоризненным образом.

С командиром крейсера плавал его сын, воспитанник Морского корпуса. Он с отцом был подобран на воде разными траулерами, и отец не знал, жив ли его сын. Чтобы успокоить командира, я с большим трудом разыскал его сына живым и невредимым, находившимся в одном из временных госпиталей среди матросов.

Всю ночь я с консулом г. Ниссен провели среди спасенных, больных и раненых, помогая по мере возможности и отчасти исполняя роль переводчиков.

На следующее утро, 23 декабря, я собрал лишнее белье, платье, обувь и пр. и отвез командиру крейсера и офицерам, чтобы на первое время они могли бы отправиться в город и заказать себе одежду. По-видимому, они уже отошли от ужасных физических страданий и нравственных потрясений.

Через три дня после гибели крейсера здоровых матросов перевели на африканский берег канала и разместили в палатках близ станции железной дороги в Порт-Саиде.

Больные оставлены в временных госпиталях, из них умерло 10 человек, и, вероятно, еще некоторые умрут – те, которые получили страшные ожоги лица, рук и разных частей тела [5].

Английские военные власти одели с головы до ног матросов с погибшего крейсера «Пересвет», и надо отдать справедливость англичанам в этом; форменное солдатское платье суконное, цвета хаки и сшито из превосходного материала.

Комментарии

- [1] Согласно донесению командира крейсера «Пересвет» капитана первого ранга К П.Иванова-Тринадцатого от 27 декабря 1916 года, было спасено 18 офицеров, 9 кондукторов, 5 гардемаринов и 705 матросов; ранено – 10 офицеров, 2 кондуктора, гардемарин н 130 матросов; погибло – 5 офицеров, судовой врач Ракитский, 2 кондуктора и 82 матроса

- [2] Официальным донесением командира и английских властей установлено, что гибель последовала не от подводной лодки, а от мины заграждения.

- [3] Глубина на месте гибели крейсера «Пересвет» составляла 13,5 сажени (24,7 метра).

- [4] В рапорте К. П. Иванова-Тринадцатого этот факт отсутствует. Обстоятельства своего спасения командир «Пересвета» излагает так: «Подошедшей водой к мостику и буруном я был смыт за борт, и когда вынырнул из водоворота, то крейсера уже не было на поверхности, а плававшая команда громким “Ура!” провожала свой корабль».

- [5] По донесению командира «Пересвета», с 23 декабря 1916 года по 1 января 1917 года умерло 9 человек, исключительно из числа особо пострадавших и обожженных

© Подготовка к публикации и комментарии Л.А. Кузнецов, 1998.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Сменившие флаг

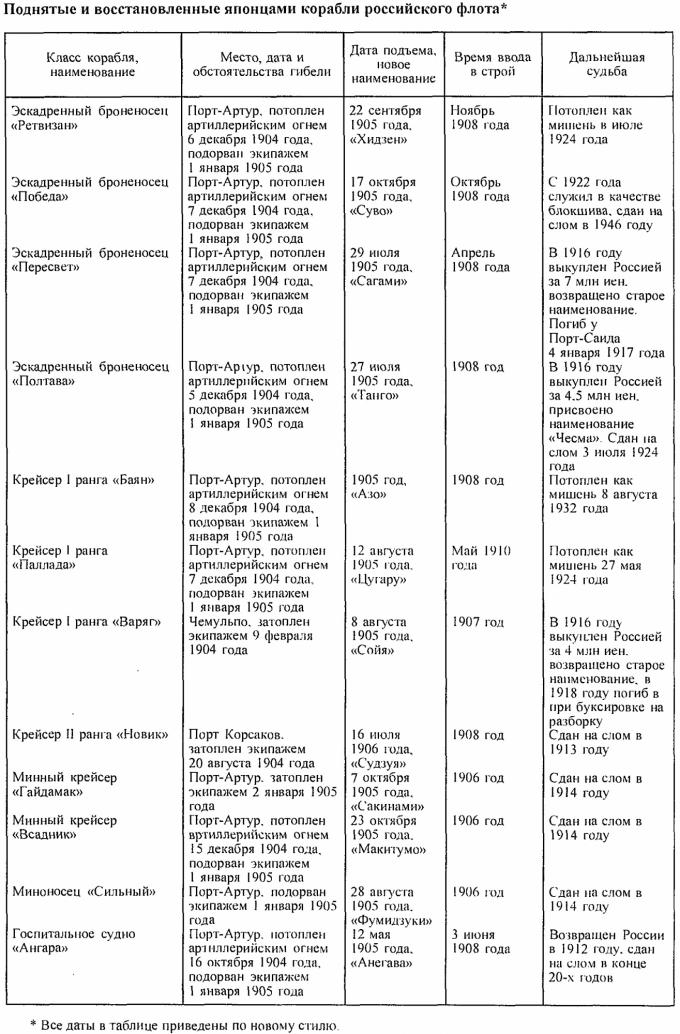

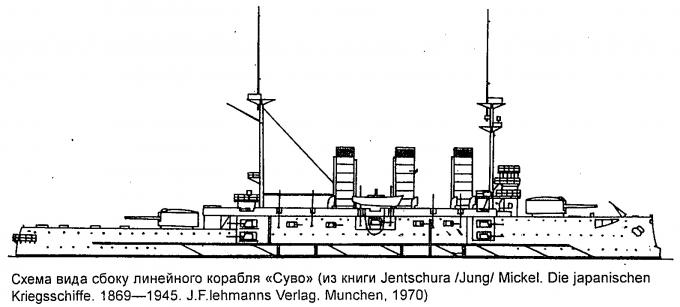

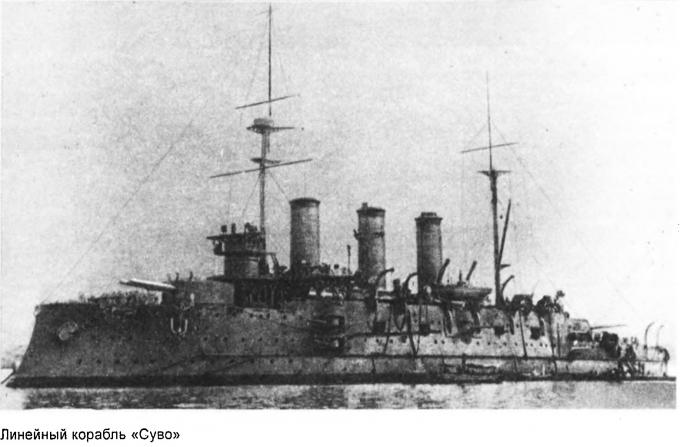

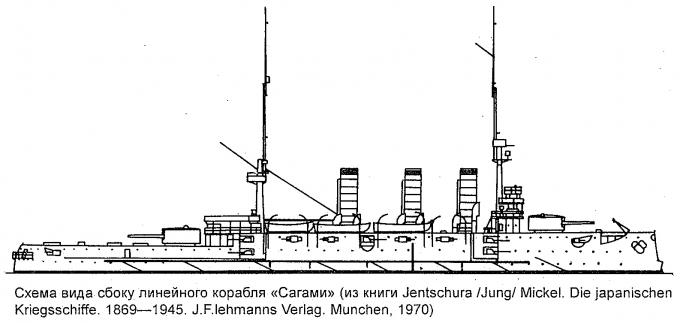

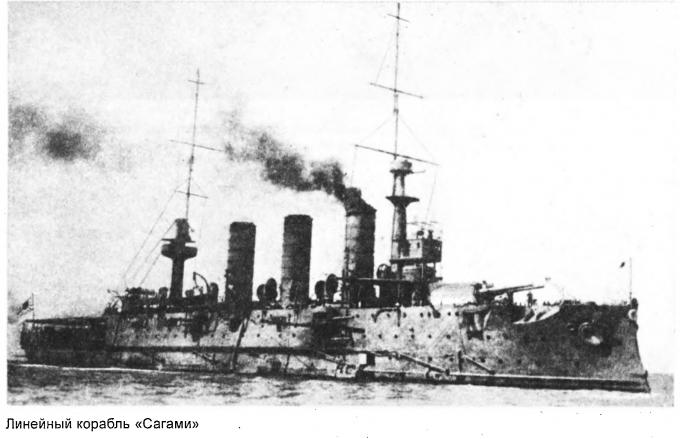

Одним из итогов русско-японской войны 1904-1905 годов явилось значительное пополнение японского флота за счет бывших русских кораблей. Так, из 12 броненосцев, числившихся в строю к концу 1908 года, ровно половину составляли трофеи прошедшей войны, а общее число боевых кораблей противника, полученных Японией после этой войны, достигало 20.

Следует заметить, что еще ранее война с Китаем 1894-1895 годов «подарила» Японии броненосец, два крейсера, восемь канонерских лодок из состава китайского флота. Это вывело японский флот на пятое-шестое место в мире.

Более половины из числа трофейных русских кораблей составили затопленные и позднее поднятые японцами суда. Особенно драматично судьба сложилась у эскадренных броненосцев «Пересвет» и «Полтава», а так же крейсера I ранга «Варяг», находившихся после подъема и восстановления в составе японского флота. В ходе первой мировой войны эти корабли были куплены Россией и, таким образом, вторично поменяли флаг.

В настоящем очерке основное внимание уделено именно этим кораблям.

Среди поднятых со дна японцами наибольшее число составляли корабли, затопленные в Порт-Артуре.

Корабли Порт-Артурской (1-й Тихоокеанской) эскадры в большинстве своем были потомлены во внутренних бассейнах огнем осадной артиллерии в декабре 1904 года и сели на грунт. Вследствие малой глубины гавани Порт-Артура их палубы возвышались над водой, что, учитывая относительно небольшие повреждения от снарядов, давало возможность японцам довольно легко поднять корабли и восстановить их. Полому непосредственно перед сдачей крепости затопленные корабли были дополнительно подорваны экипажами, чтобы не стать трофеями противника.

Как пишет известный историк флота Л. И. Ларионов, вернувшиеся из Порт-Артура морские офицеры категорически утверждали, что все потопленные в гавани корабли настолько разрушены внутренними взрывами, что представляют собой «лом железа» и отнюдь не могут быть восстановлены японцами как боевые единицы. В частности, подробно описав повреждения корабля, старший минный офицер крейсера «Баян» лейтенант Н. Л. Подгурский самоуверенно говорил:

«“Баяна”-то японцы не восстановят».

Однако, как отмечал будущий академик А. П. Крылов, способ подрыва в действительности не отвечал поставленной цели:

«Большинство кораблей японцы поднимут, так как корабли не утратили своей крепости, а утратили лишь частично водонепроницаемость. Пробоины от взрывов в различных частях могут быть заделаны, а дальше подъем не составит затруднений. Надо было рвать корабли в одном сечении, так, чтобы перешибло днище, и корабль как бы перерезало на две части. Этого легко было достигнуть, сосредоточив весь наличный взрывчатый запас преимущественно около середины корабля. например, в машине, с расчетом разрыва дна и далее по всему поперечному сечению судна».

Предвидение крупного ученого-кораблестроителя скоро сбылось. В течение 1905 года корабли Порт-Артурской эскадры были подняты японцами. Согласно их источникам, в момент сдачи крепости «Пересвет» сидел на грунте, имея крен на правый борт 3°. В полную воду броненосец затоплялся по среднюю палубу. На корабле была разбита носовая башня. В корме и носу – следы пожаров. Несколько глубже погрузилась «Полтава», сидевшая на грунте, затопленная по верхнюю палубу с креном на правый борт около 2.5°. Носовая башня ее также была разбита.

Хотя неудачное исполнение русскими подрывных работ в условиях мелководных бассейнов Порт-Артура делало вполне возможным подъем судов, нельзя не отметить исключительного упорства японцев, затративших на судоподъем и последующее восстановление кораблей колоссальные материальные средства.

С технической стороны подъем судов в Порт-Артуре не отличался оригинальностью. Применялся метод водоотлива (откачки отсеков) с заделкой пробоин деревянными пластырями и возведением над палубами коффердамов. Однако объем работ и количество использовавшихся водоотливных средств были огромными, чему не имелось ранее примеров в мировой практике.

Поднятые корабли проходили предварительный ремонт в Порт-Артуре с целью обеспечения самостоятельного перехода в Японию, где уже выполнялись основные восстановительные работы. В их процессе осуществлялись модернизация кораблей (включая частичную замену вооружения) и прием твердого балласта для увеличения остойчивости.

Помимо судов Порт-Артурской эскадры японцами были подняты крейсеры «Варяг» и «Новик» (первый в Чемульпо, а второй у берегов острова Сахалин).

Всей России известен подвиг «Варяга» в первый день русско-японской войны, когда поврежденный в неравном бою с японской эскадрой корабль был затоплен экипажем. Однако при этом не позаботились о том, чтобы нанести крейсеру такие повреждения, которые сделали бы невозможным его подъем. В качестве официальной причины отказа от подрыва корабля обычно фигурирует просьба командира английского крейсера «Talbot» не подвергать опасности соседние иностранные корабли.

Через полтора года «Варяг» был поднят японцами и после восстанови тельного ремонта вошел в состав их флота под именем «Сойя». Вот как это произошло.

Затопленный крейсер лежал на левом борту с креном около 90°, возвышаясь противоположным бортом над водой во время отлива на 2,8-4,3 метра. Грунт – жидкий ил. Подъем осуществлялся в два этапа: первый – полное или частичное спрямление на грунте; второй – постановка на плав (собственно подъем) спрямленного корабля.

Подготовка к подъему началась вскоре после затопления крейсера – в феврале 1904 года. Спрямление осуществлялось путем удаления грунта из-под левой скулы корабля. К августу крен удалось уменьшить до 24°, после чего приступили к откачке отсеков.

ЛАКУНА

Вследствие недостаточной герметичности корпуса первые попытки его осушения не увенчались успехом, и на зимний период работы были приостановлены.

В дальнейшем продолжили спрямление на грунте, доведя угол крепа до 3°. Надстроили коффердам и увеличили производительность водоотливных средств до 15 000 м³/ч, после чего, возобновив откачку воды в койне июля 1905 года, в начале августа ее завершили. Поднятый со дна 8 августа 1905 года корабль после первичного восстановления 23 октября своим ходом ушел в Японию для окончательного ремонта. Только подъем крейсера обошелся японцам более чем в миллион иен.

Бывшим русским кораблям, вошедшим в состав японского флага, довелось участвовать еще в одной войне – первой мировой. Осенью 1914 года Япония, примкнувшая к Антанте, блокировала немецкую военно-морскую базу в Циндао (Китай). Основу морских сил в той операции составили бывшие броненосцы Порт-Артурской эскадры. Наиболее активно действовал флагманский «Суво» («Победа»): он с конца сентября до начала ноября десять раз выполнил обстрел береговых фортов. «Танго» («Полтава») за этот же период совершил семь боевых стрельб.

После падения Циндао японцы, не видя больше сферы применения для старых броненосцев, начали постепенно избавляться от них. В марте 1916 года «Таит» и «Сагами» («Перссвет») были проданы России и ушли по Владивосток. Гак же поступили с крейсером «Сойя».

Огромный опыт, приобретенный при. подъеме бывших кораблей российского флота в ходе последующих судоподъемных операций, выдвинул Японию на одно из первых мест в развитии водолазного дела. Свидетельством того, в частности, стало приглашение японских водолазов в Россию для подготовки к подъему линейного корабля «Императрица Мария» в Севастополе (1916-1917 годы) и приглашение в Советский Союз на поиски сокровищ погибшею в годы Крымской войны у Балаклавы английского судна «Black Prince» (точнее «Prince») в 1926 году.

Н. П. Муру, 1998.

источник: Р. М. Мельников «Эскадренные броненосцы типа «Пересвет» Часть 5» сборник «Гангут» вып.16