Дюралевый кит

Ровно 95 лет назад, 6 ноября 1922 года, впервые поднялся в воздух гидросамолет Дорнье Do-J, он же "Валь", то есть "Кит". Поскольку Версальский договор запрещал Германии строить большие самолеты, которые могли быть использованы в качестве бомбардировщиков, немецкий авиаконструктор и предприниматель Клаудио Дорнье перенес производство в Италию. Именно там был построен и прошел испытания первый "Кит", а потом начался его серийный выпуск.

Do-J получился очень удачным, пожалуй, это была лучшая в мире тяжелая летающая лодка 1920-х годов. Он отличался хорошей устойчивостью, легкостью управления, высокой прочностью, надежностью и долговечностью. Благодаря цельнометаллической конструкции некоторые "киты" летали более 20 лет, "намотав" многие миллионы километров, что было бы немыслимо, если б Дорнье по примеру большинства его современников спроектировал более простую и дешевую деревянную машину.

До 1933 года Do-J выпускался в Италии, а потом, в связи с отказом пришедшего к власти Гитлера от версальских ограничений, производство перенесли в Германию, одновременно сменив индекс на Do-16. Но название осталось прежним. Всего было построено порядка 250 "китов". Казалось бы, не так уж много (самолет считался довольно дорогим), но известность и популярность этих машин значительно превосходили их тираж. Военные и гражданские варианты Do-J применялись во множестве стран. Помимо Италии и Германии, они носили эмблемы СССР, Испании, Португалии, Японии, Чили, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Югославии, Нидерландов и Уругвая.

При этом самолеты делались под требования конкретных заказчиков, а потому "Кит" имел более десятка модификаций, порой очень сильно отличавшихся друг от друга. Менялись двигатели, оборудование, вооружение, объемы бензобаков и т.д. Некоторые машины оснащались пассажирскими салонами или грузовыми трюмами (на тогдашних тяжелых гидросамолетах грузовые отсеки называли "по-корабельному"), для чего приходилось серьезно перекомпоновывать носовую часть фюзеляжа.

Плоское и прочное днище лодки, сделанное из толстых алюминиевых листов, давало "китам" возможность действовать не только с воды, но также – со снега и льда, что обусловило их широкое применение в Арктике. Вплоть до начала Отечественной войны советские Do-J возили грузы над тундрой и осуществляли ледовую разведку в Северном Ледовитом океане, обеспечивая фукнционирование Северного морского пути. Самолет, родившийся в жаркой Италии, оказался заправским полярником. Помимо 26 таких гидропланов, закупленных в 1926-29 годах у фирмы "Дорнье", в СССР было построено еще шесть – с советскими моторами М-17.

Кроме Италии, Германии и Советского Союза, "Вали" выпускались по лицензии в Голландии, Испании и Японии, правда, японцы сделали всего два самолета в гражданском варианте. Испанские Do-J, пережившие гражданскую войну, прослужили дольше всех, последние из них были списаны в 1950 году.

Одна из этих машин в полете, снятая из кабины другого самолета

Боковой разрез фюзеляжа военного варианта Do-J с английскими моторами Роллс-Ройс "Игл".

Пилотская кабина Do-J выглядела довольно лаконично, в стиле своего времени. Управление было сдвоенным, чтобы пилоты попеременно могли отдыхать, так как продолжительность полетов порой составляла много часов

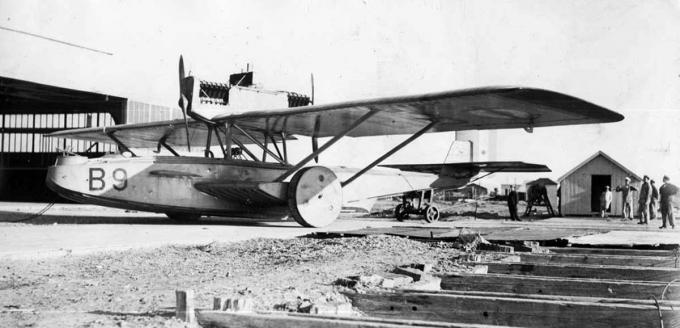

Аргентинский Do-J на съемном шасси для буксировки по земле. Интересно, что основные колеса сделаны плавучими, чтобы после скатывания самолета в воду их не приходилось доставать со дна

Норвежский Do-J рулит по снегу

Бразильский Do-J "Атлантико", оборудованный пассажирским салоном, при этом пилотская кабина смещена назад

Интерьер салона Do-J. На задней стенке видна вертикальная лестница для выхода на "палубу", то есть, на крышу фюзеляжа. По понятным причинам, обычных дверей в бортах не было

Do-J с радиокомпасом и видоизмененным хвостовым оперением разбегается перед взлетом

Еще одна пассажирская версия Do-J

Поздняя модификация летающей лодки (иногда ее называли "Суперваль") с двумя пассажирскими отсеками и закрытой кабиной пилотов

Дорнье "Советский север" на побережье Белого моря

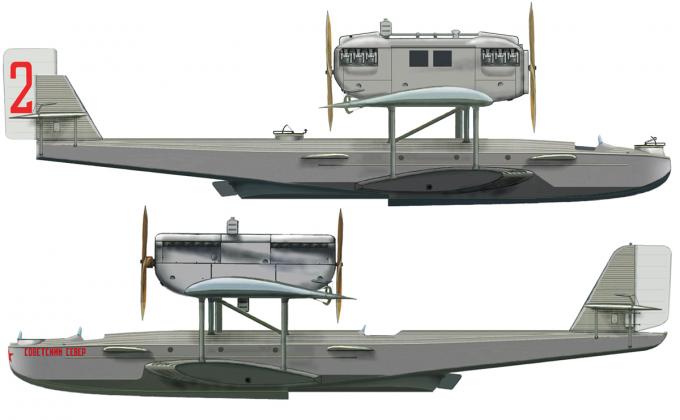

Вверху – советская военная версия Do-J с пулеметными турелями и моторами "Лоррэн-Дитрих". Такие самолеты применялись до 1937 года на Черноморском и Балтийском флотах в качестве дальних разведчиков. Внизу – гражданский (переоборудованный из военного) Do-J советского производства с моторами М-17, который использовался Главным Управлением Северного морского пути для ледовой разведки

источник: https://vikond65.livejournal.com/685568.html

++++++++++

Ну, осталось еще маневрирующую цель перехватить. И придется тогда балистические ракеты запускать разными маршрутами). Мировой океан велик, весь даже американским флотом не перекроешь, а Р-36, хоть через Антарктиду, коть через Сколько верный полюс, пофигу, как лететь.

Вот в то, что амерцы втихаря развивали и изучали разное запретное воздушного старта, вполне верю. Впрочем, этим все грешат.

А вот то, что смогли выделить и сбить условную ядрённую боеголовку, довольно сомнительно. Уже бы и раструбили и ультиматумами затерроризировали бы. Узнаем через пару лет как они в этот раз обставили фокус. Поди, снова радиомаячок в учебной цели.

Вполне могли. Ничего сверхординарного или невозможного тут нет. Особенно если учесть наряд сил, который был использован для перехвата

Ничто так не выдает некомпетентность как бред про «радиомаячок в учебной цели», с учетом что перехватчик SM-3 имеет инфракрасное наведение. Кстати радиомаячок в цели реально есть. Но вы слишком некомпетентны, чтобы понять зачем.

Неожиданное зарево.

Ну и ладно. Хорошо хоть не из гаубицы сбили.

«Особенно если учесть наряд сил, который был использован для перехвата»

Вот поэтому поводу был/есть вопрос:

«* Запущенная ракета отслеживалась с нескольких позиций одновременно двумя эсминцами ВМФ США (DDG-85 USS «McCampbell» и DDG-125 USS «Jack H. Lucas»), а также противоракетным комплексом «Aegis Ashore» и стационарной РЛС AN/SPY-6 лаборатории Оценки Продвинутых Радарных Технологий (англ. Advanced Radar Development Evaluation Laboratory) на Гавайях. Такое наблюдение с нескольких разнесенных в пространстве точек одновременно — с обменом информацией в реальном времени через спутниковую связь — позволило значительно улучшить возможности дискриминации ложных целей, и эффективно выделить среди них настоящую.»

Т.е. один Лукас маневрирующую цель бы не перехватил?

И неманеврирующую тоже?

Маневрирующую как раз бы перехватил) Маневры боевой части с ходу выделили бы ее на фоне ложных целей) Необходимость в нескольких точках наблюдения была связана именно с необходимостью фильтровать ложные цели вокруг НЕманеврирующей боеголовки.

Глайдер не маневрирует на заатмосфемном (среднем) участке в сопроводе ложных целей. А для перехвата его на атмосферном (маневре) енергетика данного перехватчика недостаточна.

Думаю (угрожающий) посыл здесь в возможность перехвата Авангарда на среднем участке, хотя 3-2 Берка в Карском море трудно представить))

Вот на этот счет, уважаемый коллега, грызут меня сомнения… Перехват БЧ МБР, идущих не по баллистической траектории очень затруднен

Если предполагается,что маневрирующие головные части МБР — 100% факт, то это подразумевает наличие маневрирующих ложных целей)

Актуально против еденичных пусков какой-нибудь КНДР, а «Несколько сотен МБР с разделяющимися БЧ и массой ложных целей не отразит на 100% никакая ПРО » (с)

А тут уже довольно быстро наступает точка исчезающей эффективности вложений. Стоимость и масса маневрирующей ложной цели, способной эффективно имитировать настоящую боеголовку уже начинает приближаться к уровню, когда проще поставить еще одну боеголовку.

Маневрирующей БЧ надо таскать саму БЧ, а это несколько сотен кг.

Маневрирующей ложной цели (для заатмосферного участка) нужно таскать разве что уголковый отражатель, а он полегче будет для имитации ЭПР БЧ МБР (по педивикии — до 0,25 кв. м). Т.е. в любом случае она получится и меньше, и легче, их скорее всего будет помещаться больше чем 1 ЛЦ на одну БЧ.

И ее динамика будет резко отличаться от динамики настоящей БЧ. Потому как она легче.

Зависит от мощности двигателя, благодаря которому она будет маневрировать, не только от массы. Так-то что настоящая БЧ, что ложная цель могут вполне себе маневрировать с одинаковыми перегрузками. А разницу в тепле с БЧ, создаваемую менее мощными двигателями можно ЛТЦ скомпенсировать, как я понимаю.

В этом месте все, в общем, просто. Коллеге, возможно, непросто найти материалы по изделиям наших ….постоянных партнеров. Но зато выкладывать он может все, что захочет его левая пятка. А у оппонентов…

Рискну процитировать другого коллегу)). «Кто даст правильный ответ, тот получит (возможны варианты)) лет». Ибо практически все, что касается КСПшников, всегда было…. ммм….. в общем, было :wpds_wink:

Понял- один эсминец, бы не перехватил т.к. необходимы кяп минимум три точки наблюдения, чтобы » фильтровать ложные цели вокруг НЕманеврирующей боеголовки.»

Скажем так, необходимо более одной.