Данная статья одного из ведущих российских историков авиации уважаемого Виктора Бакурского является своего рода приложением к статье «Штурмовики люфтваффе. Мифы и реальность. Часть 1».

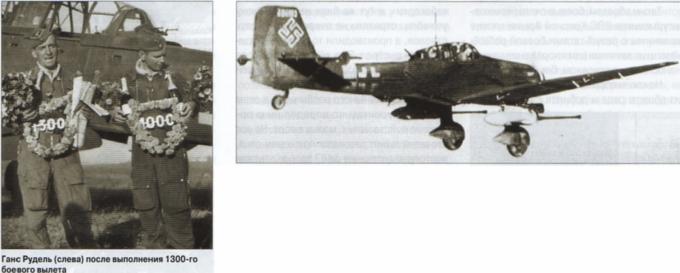

О германском летчике Гансе-Ульрихе Руделе, благодаря его мемуарам, переведенным на русский язык, знают наверное многие. Заявленное им невероятное количество уничтоженных целей (около двух тысяч единиц боевой техники, из которых до семисот – танки и САУ) и количество боевых вылетов (свыше 2500) поражает.

К противотанковым асам, летавшим на Ju 87G так же, как и Рудель, причисляют лейтенантов Корола (99 танков) и Ёсвига (98), а также обер-фельдфебеля Ерстера (78).

В нашей стране, как известно, тоже было немало опытнейших летчиков-штурмовиков, многие из которых за свои фронтовые подвиги получили звание дважды Героя Советского Союза. К примеру, воевавший всего лишь до августа 1943 г. Виктор Максимович Голубев совершил 257 боевых вылетов и уничтожил 69 танков и 875 автомобилей противника. Другой дважды герой, Василий Иванович Андрианов, в 177 боевых вылетах сжег 50 танков и 200 автомобилей.

Не отставали от них и многие другие наши летчики (список предоставлен О. Растрениным):

- • А. Бондарь – 241 боевой вылет, 70 единиц бронетехники;

- • P. Хиталишвили – 106 вылетов, 69 единиц бронетехники;

- • А. Кадомцев – 280 вылетов, 60 единиц бронетехники;

- • М. Быков – 174 вылета, 52 единицы бронетехники;

- • Н. Носков – 185 вылетов, 47 единиц бронетехники;

- • Б. Окрестин – 381 вылет (еще летал на У-2), 40 единиц бронетехники;

- • Г. Викторов – 450 вылетов (еще летал на У-2), 40 единиц бронетехники;

- • И. Заварыкин – 104 вылета, 40 единиц бронетехники;

- • И. Ермаков – 120 вылетов, 39 единиц бронетехники.

Таким образом, боевые счета летчиков-штурмовиков ВВС Красной Армии вполне сравнимы с результатами боевой работы немецких летчиков (хотя поражение танкам наносилось, в основном, бомбами).

Но каким образом Ганс Рудель выбился из общего ряда и добился столь высоких результатов? Ведь чудес на свете не бывает. А уж в свете предыдущей статьи его результаты выглядят просто ошеломляющими. Неужели это был действительно столь выдающийся летчик, что его можно смело ставить в один ряд с другими героями фантастических фильмов? Попробуем с этим разобраться (в этой статье я не собираюсь что-либо утверждать, просто хочу поделиться с читателями некоторыми соображениями на этот счет).

Мой отец, будучи военным шофером, прошел всю войну от Сталинграда до Вены. И все эти годы он провел на фронте. По нему не раз вели огонь прямой наводкой германские танки и самоходки. Но, по словам отца, главную опасность даже в конце войны все же представляли самолеты люфтваффе.

Как и любой простой боец Красной Армии, отец не особо разбирался в многочисленных типах германских самолетов, зная только Мессершмитт 109, Фокке-Вульф 190 и пару «юнкерсов» – 87-й и 88-й. По его словам, в конце войны «восемьдесят восьмые» для отдельной машины не представляли особой опасности, поскольку летали уже чуть ли не поодиночке и бросали бомбы с горизонтального полета с достаточно большой высоты. Главное, нужно было вовремя заметить вражеский самолет. Сброс бомб был хорошо виден, траектория их падения была понятна, и опытный водитель обычно успевал убраться из предполагаемой зоны поражения. А вот «восемьдесят седьмые» были пострашней: они неожиданно выскакивали из-за деревьев, как «черт из табакерки», и тут же били из пушки (хочу уточнить: стреляли не очередями из двух стволов, а производили только один прицельный выстрел. Это, кстати, лишний раз подтверждает сказанное в предыдущей статье).

В принципе ничего необычного в этом нет. Штурмовикам по определению положено действовать с малых высот. Но вот что меня заинтересовало: по словам отца, постоянно летающие Ju 87 здорово пугали солдат, но в то же время своим пушечным огнем не наносили практически никакого вреда. За все время в их автобате от прямого попадания авиационного снаряда сгорел лишь один бензовоз.

Это никак не укладывалось в уже сложившийся у меня к тому времени стереотип о том, что пушечные «штуки» в упор расстреливали наши танки и автомобили с фантастической результативностью. Возможно, сказывался все тот же, никем не берущийся под сомнение миф о Гансе Руделе.

Но если нет результатов, то какой смысл вообще использовать такие самолеты, рискуя каждый день быть сбитым зенитным огнем или истребителем?

Понимание этого пришло совершенно неожиданно благодаря исследовательской деятельности известного историка авиации Геннадия Серова, хотя его работа касалась летчиков истребительной авиации люфтваффе. Не буду опережать события и пересказывать его материалы (надеюсь, со временем в свет выйдет всеобъемлющая статья этого автора). Упомяну лишь то, что изучение архивных материалов (в том числе и допросы пленных летчиков) убедительно показывают, что начиная со второй половины 1943 г., когда всем в Германии стало ясно, что война проиграна, многие летчики, принадлежащие к «высшей касте», начали задумываться о сохранении собственной жизни в новых условиях. Главное – надо было любым способом дожить до капитуляции. При этом мысль об уклонении от военной службы даже не возникала. И дело тут вовсе не в рыцарском духе тевтонов. Просто любая подобная попытка закончилась бы еще более быстрой и позорной смертью.

Результат известен всем. В то время когда сотни германских мальчишек, только что научившихся летать, самоотверженно гибли в кабинах «мессеров» и «фокке-вульфов», пытаясь противостоять наступающему противнику, многие известные асы (справедливости ради стоит отметить, что далеко не все) как-то уж слишком активно занялись «свободной охотой». При этом они приложили массу изобретательности для того, чтобы не оказаться в войсках ПВО Германии, где их опыт был востребован более всего. Идти на верную смерть, отражая налеты соединений «летающих крепостей», явно не входило в их планы. То ли дело Италия и, как это не покажется странным, Восточный фронт (здесь аэродромы не подвергались таким массированным налетам вражеской авиации, как на западе).

«Свободная охота», подразумевающая право летчика вступать или не вступать в воздушный бой, позволяла ему не только выжить, но и легко «набрать очки». Таким образом, летчик не мог быть обвинен в трусости и паникерстве. Наоборот, он становился героем, а рост числа его воздушных побед, абсолютно не влиявший на исход войны, удачно «капал» на мельницу системы геббельсовской пропаганды, пытавшейся всеми силами поддержать боевой дух армии и народа. И все, повязанные этой «игрой», оставались при своих интересах. Даже рядовые пилоты строевых частей, в которых служили такие супер-асы, были кровно заинтересованы в том, чтобы их командир набрал как можно больше баллов. В нем они видели свою защиту, рассчитывая на то, что элитную часть, надежду Рейха, если и погонят на убой и бросят в «мясорубку» жестокой воздушной войны, то уж в самую последнюю очередь. Не потому ли число заявленных воздушных побед у отдельных асов было столь высоко, что на них работала вся эскадра?

Вот только не стоит забывать о том, что заниматься «свободной охотой» было позволено далеко не всем. Германии требовалось пушечное мясо, а Геббельсу вполне хватало нескольких плакатные героев. А уж кто остался в живых, тот и писал мемуары. А наши дети, читая эти произведения, всерьез думают, что узнают правду о том, какой видели войну белокурые парни с той стороны. Кстати, если после всего вышесказанного вы перечитаете книгу Толивера и Констебля о Хартмане, то уверяю вас, на очень многие боевые эпизоды посмотрите совершенно другими глазами.

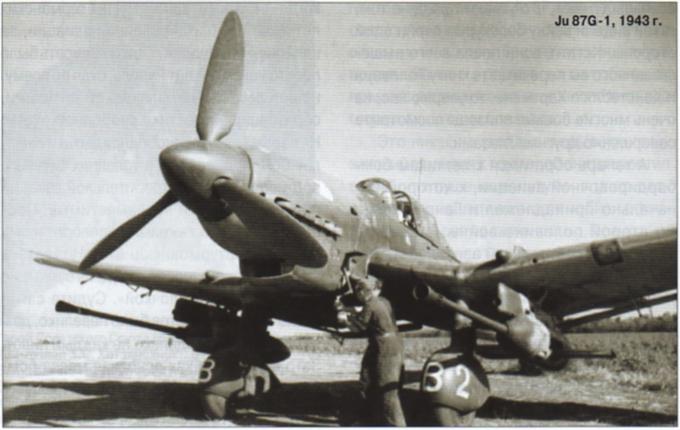

А теперь обратимся к летчикам бомбардировочной авиации, к которой изначально принадлежал и Ганс Рудель. Во второй половине войны, в связи с потерей истребительной авиацией люфтваффе господства в воздухе, всем пилотам «юнкерсов» и «хейнкелей» однозначно «светила» неминуемая гибель. Причем ситуация для «бомберов» складывалась куда трагичнее, нежели для летчиков-истребителей. К примеру, положение дел в эскадрах пикирующих бомбардировщиков в 1943 г. наглядно характеризует признание командира StG2 Э. Купфера. В свое время оно уже приводилось на страницах «АиК», но его стоит повторить еще раз. Германский офицер писал:

«Ju 87 больше нельзя использовать ни на одном фронте, даже на Востоке. Моя эскадра за восемь месяцев потеряла 89 экипажей. В пересчете на год это соответствует 100-процентному обновлению летного состава. Если так будет продолжаться еще год, результатом будет полный конец штурмовых частей… У меня есть эскадрильи с одним самолетом на вооружении. Ситуацию с личным составом штурмовых частей можно определить как «последний парад». С 5 июля 1943 г. я потерял двух командиров эскадр, шесть командиров эскадрилий и двух адъютантов групп, каждый из которых совершил более 600 боевых вылетов. Такой опыт уже не заменить… Мы не можем позволить себе терять тех немногих, кто остался…»

И выхода из этой ситуации, похоже, не предвиделось. Ну, разве что пересадить всех на истребители-бомбардировщики Fw 190…

Впрочем, немцам и это не помогло. Вы когда-нибудь читали мемуары германских летчиков бомбардировочной авиации, за исключением Руделя? Похоже, писать было просто некому. А вот Рудель, судя по всему, нашел выход из трагической ситуации, обратившись к тактике свободной охоты. На первый взгляд, свободная охота и самолет-бомбардировщик в условиях сильного противодействия истребительной авиации противника – вещи несовместимые. Особенно, если это тяжелый неповоротливый пушечный штурмовик Ju 87G. Но именно этот самолет оказался для Руделя буквально «палочкой-выручалочкой». Судите сами: число таких самолетов было невелико, да и летать на них мог далеко не каждый пилот. Зато в то время как основная масса бомбардировщиков люфтваффе, работающих с высот в 3-4 км, стягивала на эти же высоты вражеские перехватчики, полет Ju 87G у самой земли гарантировал его экипажу определенную безопасность. Русские истребители на таких высотах практически не летали (незачем было), а с высоты уже двух километров даже самые зоркие летчики не могли увидеть штурмовик на фоне земли. Не исключалась разве что случайная встреча с истребителями, сопровождавшими штурмовики Ил-2. Но и те вряд ли бы бросили своих подопечных над линией фронта ради преследования одиночного самолета. А самое главное это то, что такой опытный пилот, как Рудель, мог вообще летать на малой высоте (и малой скорости) и в плохую погоду, абсолютно не опасаясь появления в небе вражеских истребителей.

Прицельного огня зенитной артиллерии также можно было особо не опасаться, потому как угловая скорость перемещения самолета, проскакивающего на предельно малой высоте, столь велика, что ни один зенитный расчет попросту не успевал ничего сделать. Кстати, отец рассказывал мне, что их зампотех, желая отомстить врагу за уничтоженный бензовоз и гибель водителя, оборудовал в кузове одного из автомобилей импровизированную зенитную установку (ПТР на вертлюге) и, не смыкая глаз, поджидал «стервятников». Он не раз открывал огонь по проносящимся над головой «лаптежникам», вот только попасть ни в одного из них ему, к сожалению, так и не удалось. О вызове истребителей прикрытия ни у кого и мыслей не возникало. Это на каких генералов надо было выходить… В конце концов, на то она и война, чтобы «юнкерсы» летали. Соответственно, на «комариные укусы» пушечных «юнкерсов» в масштабах армий, фронтов и даже дивизий никто вообще внимания не обращал, а потому и задача истребительной авиации по прекращению их деятельности не ставилась. Тем более, что у истребителей и без того забот хватало. Естественно, это позволяло немногочисленным Ju 87G летать в относительной безопасности.

А еще опытный пилот, хорошо знающий район боевых действий и расположение зенитных батарей, не сунется туда, куда не нужно. А заставить его выполнять иную задачу по требованию сухопутных войск никто не имеет права. Он же ас-охотник, к тому же командир специального, элитного подразделения. Конечно, возможность попасть под огонь с земли оставалась всегда (что с Руделем не раз случалось, и ногу он все-таки потерял). Но все равно шансов не быть убитым у него до самого конца войны было гораздо больше, чем у экипажей обычных бомбардировщиков.

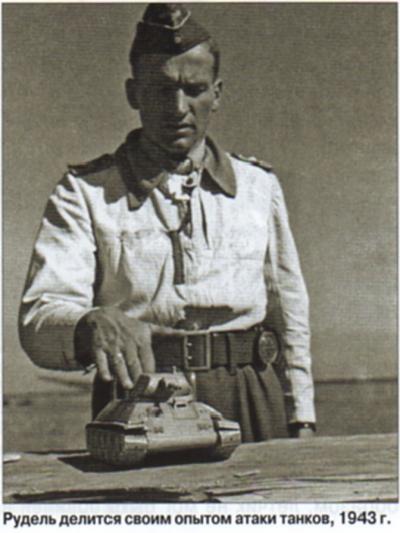

Изучая авиационную литературу, можно обратить внимание на то, что Рудель обычно смело шел в бой и атаковал именно танки, идущие в наступление, а не другие, на первый взгляд куда более легкие, но не менее важные цели, такие, к примеру, как группа бензовозов или другой техники, сосредоточенной в одном месте. Конечно, в плане геббельсовской пропаганды это являлось актом героизма, проявлением военного братства, самопожертвованием ради спасения солдат в окопах. Одним словом, сплошное рыцарство… А вот в свете представленных выше материалов сие «геройство» воспринимается уже несколько по другому. Наступающие и оторвавшиеся от зенитного и авиационного прикрытия танки не представляли для самолетов-штурмовиков ни малейшей опасности (не то что колонна с топливом и боеприпасами, обычно имеющая хоть какое-то зенитное вооружение).

А уж как здорово выглядели налеты штурмовиков со стороны, когда увешанные дополнительными баками «тридцатьчетверки» после удачной атаки начинали чадить горящей соляркой (…или дымовой шашкой?). Вот только пожар навесного бака обычно не причинял танку никакого вреда. Зато сколько было победных реляций.

То, что это не является досужим предположением автора, подтверждается одним весьма любопытным документом, с которым меня познакомил Олег Растренин, автор предыдущей статьи (в полном объеме этот материал, надеюсь, еще будет опубликован при подготовке последующих материалов на эту тему). Речь идет о введенных в действие в июне 1944 г. Правилах подтверждения уничтожения бронетехники экипажами самолетов, на основе которых командование люфтваффе должно было оценивать успехи своих летчиков в борьбе с советскими танками.

В этом документе четко оговаривалось, что впредь бронетехника будет считаться уничтоженной,

«…если она так разрушена пожаром или взрывом, что более не способна к движению и ведению боя».

При этом дым или кратковременный пожар в расчет приниматься не будут,

«так как могут быть вызваны горением запаса топлива, находящегося на броне».

Интересно, а сколько таких «сожженных» танков числится на боевом счету Руделя, к примеру, за первую половину 1944 г.? Или за весь 1943 г.? И выполнялась ли эта рекомендация в дальнейшем? Боюсь, этого мы так никогда и не узнаем.

Кстати, сам факт введения «Правил» косвенно подтверждает тот факт, что германское командование было прекрасно осведомлено о том, что количество «уничтоженных» танков явно не соответствовало действительности (тут так и хочется еще раз обратить внимание читателей на результаты подсчета подбитых авиацией танков из состава 1-й танковой армии в ходе Курской битвы, приведенной в предыдущей статье).

И, наконец, еще одно замечание, самым непосредственным образом касающееся числа подбитых танков как самим Руделем, так и другими экипажами.

Согласно все тем же вышеуказанным Правилам

«…формальное подтверждение уничтожения экипажем бронеединицы должно быть поставлено… на второе место по сравнению с осознанием того, что экипаж… принял решающее участие в наземном бою».

Другими словами, главное – не танки жечь, а поддерживать боевой дух отступающей германской пехоты любыми способами. Фактически это означало не только разрешение завышать результаты боевых вылетов, но и прямо поощряло приписки! Ну как тут, из лучших побуждений, не доложить о еще нескольких танках, уничтоженных в ходе боевого вылета? То-то все вздохнут с облегчением… Таким образом, если до середины 1944 г. на приписки просто закрывали глаза, то после этого, можно сказать, вообще был дан зеленый свет безудержному росту воздушных побед.

Но и это далеко не все.

До недавнего времени при оценке боевой деятельности летчиков люфтваффе исследователи практически не уделяли внимание такому распространенному в германской армии явлению, как употребление «стимулирующих» препаратов. Однако имеются сведения о том, что в годы Второй мировой войны германская армия буквально сидела на «энергетиках», а в сумках санитаров всегда имелись таблетки так называемого перветина (в нашей стране известен как метамфетамин) – наркотического вещества, оказывающего, как тогда считалось, благотворное воздействие на психику солдат в экстремальных условиях, придающего силы и поднимающего боевой дух. Известно, что за годы войны в вермахт поступило около двухсот миллионов таких таблеток. Эти таблетки, прежде всего, входили в рацион летчиков и танкистов. Мало того, в ходе боевых действий немцами использовались «стимуляторы» и на основе кокаина.

Что касается люфтваффе, то в авиационной среде наряду с таблетками перветина был очень популярен так называемый флигершоколад – обычный шоколад с добавлением кофеина и все того же перветина. Эффект от его использования проявлялся не только в улучшении психологического самочувствия. Он реально давал возможность летчикам в течение некоторого времени совершать по нескольку боевых вылетов, практически не замечая усталости, хотя организм при этом и работал на износ. Не в этом ли кроются столь невероятно высокие показатели их налета (по 8, а то и более боевых вылетов в день)? После этого уже как-то не особо верится в то, что боевая эффективность авиагруппы все того же Руделя, да и его самого, обеспечивалась исключительно спортивными упражнениями и ежедневной игрой в волейбол.

В этой связи сам собой напрашивается и еще один вопрос: не была ли часть из заявленных побед германских летчиков вообще выдуманной под воздействием эйфории от банальной передозировки наркотических веществ? Впрочем, это уже вопрос к специалистам…

источник: Виктор Бакурский «"Дутые" победы противотанковых асов люфтваффе» // Авиация и космонавтика 2014-02, с. 49–53