Броня империи. Часть VIII. Первый танк империи — Рыбинский Бронеход Холта -75.

Продолжаю баловаться и натягивать ежа на глобус. Четвертую и пятую части напишу позднее, поскольку мне надо разобраться с моими операциями на Севере и Юге в 1917 году, а у меня так получилось, что и флот и бронетехника участвуют в одной реальности, так что это как бы пробный шар.

Теперь у меня целый средний танк РБХ-75, для меня он очень альтернативный.

Хотя бронированные внедорожные машины (в том числе и гусеничные) проектировались и строились в России чуть ли не первыми в мире, в реальности не одна из отечественных конструкций не была доведена до реального применения. «Вездеход» Пороховщикова носился по грунтовке и достаточно уверенно чувствовал себя на пересеченной местности, но фактически был неуправляемым из-за конструктивных недостатков – требовалось менять всю конструкцию, а монстр Лебеденко прекратили строить сразу после анализа боевого применения, который был проведен группой экспертов ГАУ: оказалось что из-за своих размеров да и самой конструкции он будет слишком уязвим для полевой артиллерии.

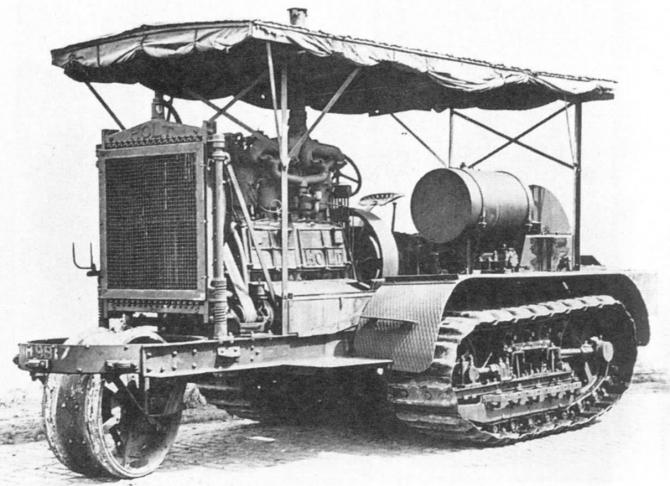

Таким образом, неудивительно, что основой для первых боеспособных русских танков стала заокеанская машина, при том достаточно неудачная для боевого применения – по крайней мере на родине Холта 75 построенные на его базе танки Tracklayer «Best» 75 и Holt G9 Caterpillar Tank оказались откровенно ущербными. Но в России судьба подобных машин оказалась более удачной, в первую очередь благодаря более рациональному подходу.

История появления русской машины началась летом 1916 года, когда русским представителем во Франции был представлен доклад о применении британцами танков Mk.I в битве при Сомме. Доклад произвел впечатление, но технические подробности были скудны. Все же сразу трем заводам – Рыбинскому, Сормовскому и Путиловскому – ГВТУ выдало заказы на проектирование танка (в нашей стране эти машины первоначально называли бронеходами и даже лоханями) в кратчайшие сроки. Путиловский завод скооперировался с Сормовским заводом для разработки нового шасси; чтобы избежать проблем с достаточно сложным узлом поворота будущего танка – фрикционной муфтой, остановились на оснащении бронехода двумя паровыми машинами мощностью по 110 л.с., но работы шли долго из-за загруженности предприятия военными заказами и первое шасси представили только к середине 1917 года, когда рыбинские танки уже поступали в войска. На этом работы по паровому танку на время заглохли, а выпущенные 3 шасси использовались как полубронированные арттягачи и транспортёры.

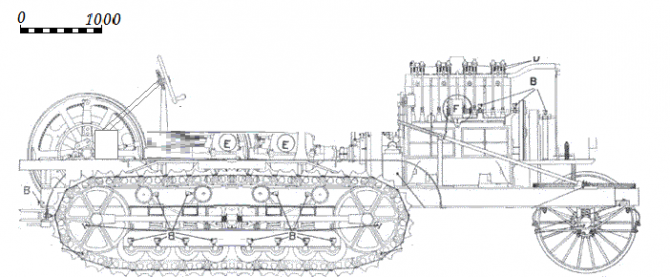

На Рыбинском заводе поступили проще, решив взять за основу уже существующее шасси трактора Holt 75 H.P. и их лицензионные копии фирм «Рустон» и «Клейтон». Выбор был сделан не из соображений, что данный аппарат лучше всего подходит под новую боевую машину, а из соображений доступности, поскольку все остальные гусеничные трактора были очень востребованы в тяжелых гаубичных дивизионах, куда уходили практически все закупленные за рубежом машины данного типа. ГАУ смогло выделить 10 тракторов данных типов, которые были на балансе управления; самое смешное, что кроме машин, закупленных земским управлением и реквизированных с началом войны, 4 трактора были выпущены с использованием импортных деталей «конкурентом» в Сормове в 1914–1915 гг. Все выделенные трактора оказались недостаточно мощными и проходимыми для военного применения, поэтому военные передали их без больших возражений.

На заводе не собирались просто водрузить бронекорпус на Холт, а серьезно переработать шасси последнего. Для начала поменяли шестерни дифференциала, теперь основное направление движения стало кормой вперед.

Увеличили длину гусеничной тележки, добавив по 4 катка – это позволило увеличить массу бронекорпуса без ущерба проходимости; кстати, переместив направляющее колесо назад, добились того же. Саму раму несколько уменьшили, переместив двигатель ближе к гусеничной тележке.

Фрикционной муфты не было, но это ухудшало управляемость, поскольку радиус поворота был слишком большой; для решения данной проблемы решили использовать… обычное сцепление. Для этого был заключен контракт поставки с заводом Пузырева на 24 парных комплекта конусного сцепления, они включались двумя рычагами по бокам от штурвальной колонки, во время переключения передач сцепление синхронно включалось обычной педалью.. Правда, живучесть у этой системы была невелика и пользоваться ей приходилось очень аккуратно, но в случае необходимости она позволяла быстро повернуть танк.

Уже в ноябре 1916 года новая машина, правда без бронекорпуса (его заменял балласт массой в 2 тонны) вышла на испытания. Усовершенствования оказались вполне успешными – машина показала хорошую проходимость. Участвовавший вместе с Рыбинским пока еще трактором бронетрактор «Ахтырецъ» показал результаты намного хуже, правда он был более маневренным за счет обычного переднего моста с двумя управляемыми колесами.

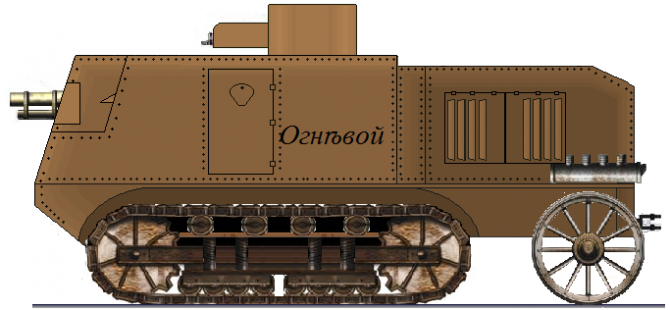

В январе 1917 Рыбинская машина снова вышла на испытания, но на этот раз она уже несла бронекорпус из 7-мм стали и 76,2-мм штурмовую пушку на тумбе в носовой части со смещением влево; справа находилось место механика-водителя, на крыше боевого отделения установили башенку с пулеметом «Максим». Кроме того, одно управляемое колесо заменили на автомобильный подрессоренный мост с достаточно широкими колесами, который также заказали на заводе Пузырева.

По сути данная машина представляла собой самоходную артиллерийскую установку, которая к тому же обладала несколькими недостатками: во-первых, усилие на штурвальную колонку оказалось слишком большим; кроме того, установка орудия в носовой части ограничивала углы обстрела 20 градусами и приходилось для наводки подворачивать всю машину, порой используя систему сцепления со всеми вытекающими последствиями.

Штурмовая САУ «Огневой» во время испытаний, зима 1917.

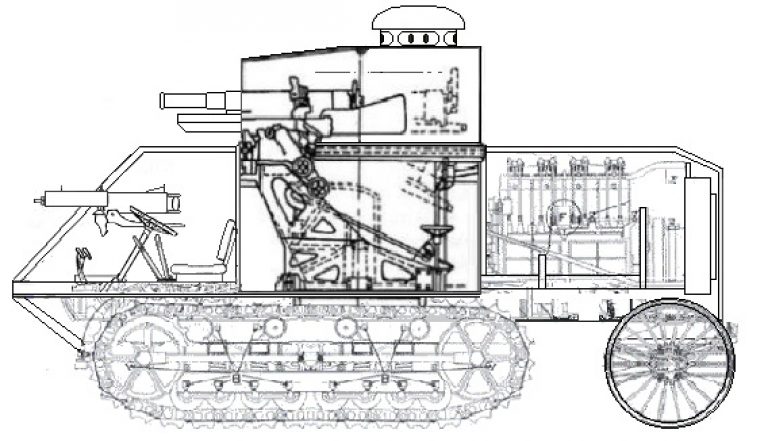

Для решения проблемы еще в конце 1916 на заводе начали крупную переработку проекта с установкой башни с той же 76,2-мм пушкой, которая, как и бронекорпус, была разработана на Ижорском заводе. Башня диаметром 1,9 метра получила командирскую башенку, там же разместили двух членов экипажа (командира машины и заряжающего). Интересно, что конструкция «новой» башни практически полностью повторяла конструкцию бронеавтомобиля «Вальтер» разработки Путиловского завода. Кроме того, лобовая плита получила больший наклон, а рядом с механиком-водителем разместили пулеметчика с «Максимом» в шаровой опоре, у которого для помощи водителю также установили еще одну штурвальную колонку, которая была соединена с водительской с помощью цепи. Поверх моторного отсека разместили решётку, на которой во время марша могли располагаться пехотинцы или снаряжение.

Кроме пушки и «Максима», в состав вооружения включили два ружья-пулемета Федорова, из которых вели огонь через 5 бойниц, закрытых броневыми заслонками, одна из которых располагалась в кормовой нише башни. В марте 1917 машина, получившая имя «Ослябя», вышла на испытания, по результатам которых была заказана серия из 8 танков (включая «Ослябя» и САУ), получивших обозначение РБХ-75, первая партия из которых должна была поступить в войска к лету.

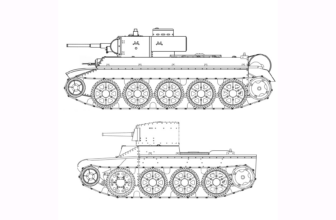

Компоновка танка серии РБХ-75

Испытания выявили следующие характеристики:

Боевая масса ~10 000 кг. Экипаж, чел. – 4; двигатель: Holt, бензиновый, рабочим объёмом 14 400 см.куб., мощностью 75 л.с. при 550 обмин; число передач – 3; длина – 5290 мм (без хвоста), 6640 мм (с хвостом); колея – около 1900 мм; ширина максимальная – 2300 мм; высота – 2940 мм. Скорость макс. – около 6,5 км/ч. Бронирование – лоб 10 мм, корпус и башня 7 мм. Вооружение: одна 76,2-мм противоштурмовая пушка обр.1910 г. и 7,62-мм пулемет «максим» обр.1910 г., две 6,5 мм автоматические винтовки Фёдорова.

Машины не успели к летнему наступлению русской армии 1917 года одной из целью которого было отвлечь австро-германские силы от помощи Турции в планировавшейся десантной операции Черноморского флота. Наступление практически провалилось из-за недисциплинированности вверенных Брусилову войск, только вовремя отданные приказы о прекращении активных наступательных действий и переходе к обороне спасли остатки армии от поражения. Требовалось заменить ненадежные части, провести необходимые действия по поднятию дисциплины. Надо отметить, что в конце зимы 1917 года Западный фронт лишился до 40% всех бронечастей, что так же не сильно способствовало успеху, адмирал Колчак для своей операции смог выбить пушечные броневики: 6 Пузырев К 28-44БП и 2 «ФВД-Путилов», а так же пулеметных броневиков «Дукс-Бьюир» 3 ед, столько же «Мгебров-Рено» и 7 «Остинов» разных серий. Именно для восполнения бронечастей в июле 1917 была отправлена вся первая партия танков, где они вошли в состав первого в России бронетанкового подразделения, получившего название «отдельный дивизион бронеходов Западного фронта»; приказ об этом был подписан генералом Деникиным 11 сентября (по иронии судьбы это произошло с разницей в один год после подписания приказа о принятие на испытания первых машин этого типа бывшим императором Николаем).

Дивизион, входивший в состав особой ударной дивизии, включал в себя 3 взвода, два из которых комплектовались двумя танками, полугусеничным «Пузыревым», которые остались в составе фронта, и зенитным бронеавтомобилем «Пирлесс», третий оснащался 7 пулеметными броневиками «Остин» и «Дукс».

17 сентября Западный фронт начал новое наступление. Несмотря на все попытки поднять уровень дисциплины, первоначально могли действовать только 7 дивизий, включая ударную, но и этого оказалось достаточно. За неделю активной фазы наступления русские войска продвинулись на 50 км, при этом танки оказали решающее воздействие (в том числе и психологическое) на противника; это позволило поднять боевой дух армии, и когда наступление выдохлось, большая часть войск, которые были больше всего подвержены пропаганде, заняли оборонительные позиции на отвоеванных территориях, что сковало действия германской армии. Что касается танков (слово «бронеход» как-то не прижилось), то один из них был потерян в результате попадания снаряда тяжелой артиллерии, а оставшиеся вошли в состав танковой роты, которая участвовала в отступлении на линию Минск –Бобруйск зимой-весной 1918 года.

Вторая партия из 4 танков на сентябрь 1917 была в постройке, но фактически из-за бардака успели ввести в строй только два из них, которые вместе с самоходной установкой «Огневой» отправили на Северный фронт, где 17-19 октября разгорелись крупные бои с германскими силами при поддержке флота. Танки отличались только хвостом, который теоретически помогал преодолевать окопы. Танковый взвод ввели в состав «Отряда Особой важности имени Атамана Пунина», а уже через 2 недели боев свели в тяжелый кирасирский дивизион смерти вместе с 3 «Гарфорд-Путилов», 5 достроенных ФВД-Путилов и изъятым у общества «Лесснер» полноприводным броневиком «Лесснер» 40-76БП, тем самым, который продул испытания Пузыреву тремя годами ранее. Кстати кирасирскими танковые подразделения назывались еще несколько лет, до военной реформы 1928 года, когда это название окончательно уступило место слову танковые.

В результате боев русской армии пришлось уйти с территории современной Прибалтики, при этом из-за неполадок были потеряны танк «Боевой» и САУ «Огневой», которые были взорваны экипажами в районе Кемери.

Средний танк РБХ-75 «Боевой», тяжелого бронедивизиона Северного фронта, октябрь 1917 г.

После подписания 2 июня 1918 года перемирия с германским командованием на этом направлении, танк отправили на ремонт и вскоре вместе с полученными от французов летом 1917 4 танками «Шнейдер» и бывшими РБХ-75 Западного фронта, которые сменили обозначение на «средний танк типа Ослябя», составили отдельный кирасирский дивизион верховного командования. После получения от Франции и Великобритании несколько десятков танков различных типов (правда, треть из них были «получены» в виде трофеев) дивизион был преобразован в полк, который пополнялся в дальнейшем как за счет закупок, так и за счет машин собственной постройки (15 легких танков «Русский Рено» и 2 сверхтяжелых танка Обуховского завода с 107-мм орудием). В боях против «красных» именно первенцы отечественного танкостроения не участвовали, но применялось при вытеснении австро-германских сил с территории Белоруссии осенью 1918 и противодействии польским войскам в середине 1919 года.

Начиная с 1922 года 4 оставшихся танка этого типа служили сначала в Харьковском отдельном танковом дивизионе (где они прошли небольшую модернизацию с установкой «хвоста»), с 1925 в составе учебной роты Петроградской бронетанковой школы, списаны они были только зимой 1928 года.

Танк РБХ-75 «Ослябя» на май 1923 г.

Что касается оставшихся неоконченными двух танков, то их отправили на юг, где они вели бои в качестве САУ с установкой 102-мм орудия с силами большевиков и отдельными антиправительственными подразделениями, которых поддерживала Антанта. Одно орудие захватили «красные», но вскоре оно было уничтожено в боях под Ростовом. Последнее орудие использовали в системе береговой обороны автономии Фатих с установкой 152-мм орудия Канэ, которое ранее стояло на крейсере «Кагул» (по русско-турецкому соглашению это был максимальный калибр артиллерии в анклавах). Списали эту систему только в 1936 году.

Личные имена и годы службы танков Рыбинского завода:

«Ослябя» 1917–1928

«Пересвет» 1917–1928

«Святогор» 1917–1917

«Колыван» 1917–1928

«Боевой» 1917–1918

«Сильный» 1917–1928

САУ на базе танков:

«Огневой» 1916–1918 (прототип всей серии)

«Кубань» 1918–1919

«Краснодар» 1918–1936

![post-8346-0-90201200-1428124938[1].jpg](https://alternathistory.ru/wp-content/uploads/2018/05/post-8346-0-90201200-14281249381.jpg)