Бронепалубная молния. Крейсер II ранга «Новик». Часть 2. Начало боевого пути

Содержание:

Бой 27 января 1904 г.

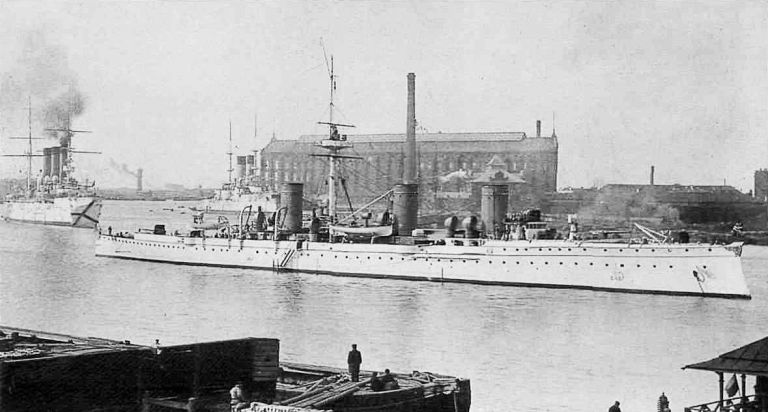

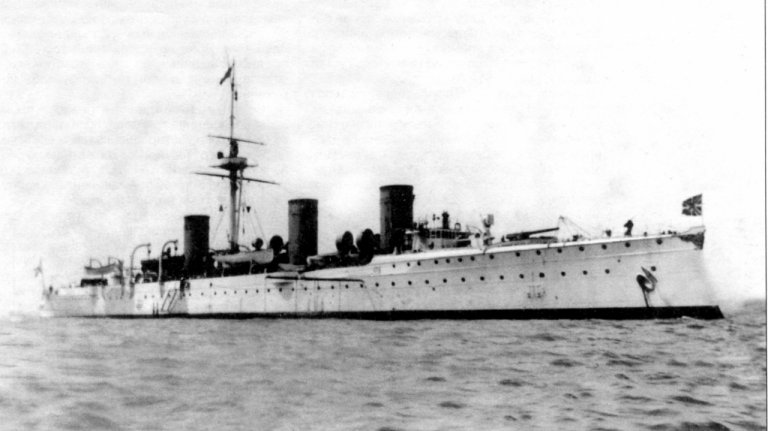

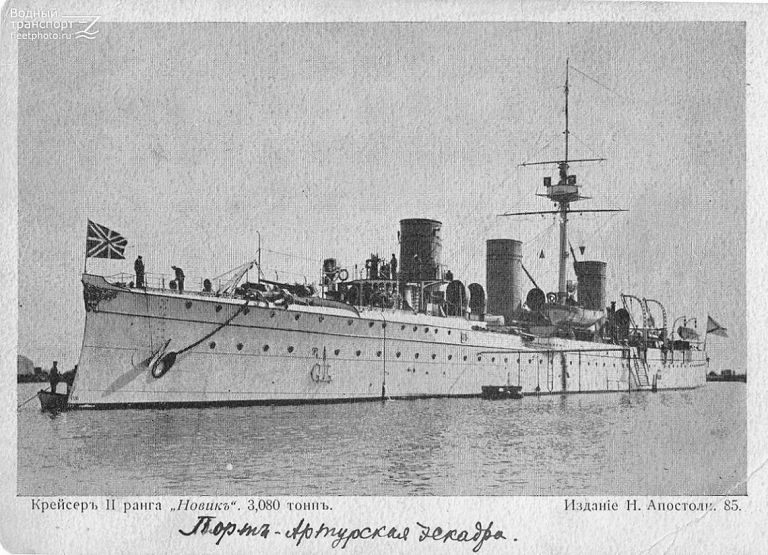

Предвоенный период службы крейсера «Новик» не был отмечен какими-то экстраординарными событиями. Завершив полный курс испытаний, «Новик» 18 мая 1902 г. прибыл в Кронштадт, а утром 14 сентября ушел на Дальний Восток. За эти 4 месяца, проведенных на Балтике, крейсер дважды участвовал в торжествах на Неве (спуск на воду «Орла» и «Князя Суворова»), был почтен вниманием венценосных особ – на борт поднимались император Николай II а также греческая королева Ольга Константиновна с сыном и братом, подвергался разного рода испытаниям и перебрал машины перед походом.

Сам поход также не изобиловал чем-то выдающимся, коней никто не гнал, наверное, было бы правильнее сказать, что крейсер ушел не на Дальний Восток, а в Средиземное море, где пробыл изрядно времени, и лишь потом уже двинулся в Порт-Артур. Выйдя из Кронштадта 14 сентября, «Новик» прошел Кильский канал только спустя неделю, а затем посетил множество мест: Кадис, Алжир, Неаполь, Пирей, потом ушел к Поросу, куда и прибыл только 19 ноября 1902 г. Там крейсер занялся боевой подготовкой, а равно и дожидался нового командира, Николая Оттовича фон Эссена, по прибытии которого снова вернулся в Пирей 5 декабря того же года. И лишь после того, как новоиспеченный командир представился греческой королеве Ольге, 11 декабря 1902 г., Н.О. фон Эссен вывел корабль в море, направив его в Порт-Саид – с этого момента, собственно, и начался переход на Дальний Восток, причем, по интересной случайности, день выхода совпал с днем рождения нового командира «Новика».

Интересно сопоставить переход на Дальний Восток крейсера «Новик» с аналогичным походом бронепалубного крейсера «Варяг», состоявшимся буквально за год до этого: последний вышел из Пирея 6 декабря 1901 г. «Новик» прибыл в Порт-Артур 2 апреля 1903 г., «Варяг» — 25 февраля 1902 г., таким образом переход «Новика» занял 112 дней, а «Варяга» — 111 дней. Конечно, сравнивать возможности кораблей исходя из вышеприведенных цифр невозможно – им не ставилась задача прибыть в Порт-Артур как можно быстрее, и более того, давались различные задания, которые необходимо было выполнить по дороге. Так, «Варяг» произвел «круиз» по многим портам Персидского залива с целью демонстрации флага, а также заход в Нагасаки, что, конечно же, затянуло его поход. То же происходило и с «Новиком» — так, например, придя в Аден, крейсер занимался осмотром и описанием близлежащих к этому порту бухт, а ранее, в Джибути, задержался для участия в официальных мероприятиях. Но если описания похода «Варяга» изобилуют перечислением многочисленных ремонтов его энергетической установки, то про «Новик» ничего такого не говорится. Задержки «Новика» как правило носили иной характер: так, корабль прибыл в Манилу 9 марта 1903 г., а ушел из нее спустя 6 дней, 15 марта, но все это время «Новик» занимался боевой подготовкой. Крейсер простоял 2 недели в Джибути, но это было связано не только с политической необходимостью и официозом, но и с тем, что Н.И. фон Эссен не пожелал оставлять своего офицера, который сильно заболел (кровь шла горлом) до тех пор, пока он не был отправлен в Европу на первом же следовавшим туда пароходе.

При этом техническое состояние «Варяга» и «Новика» ко времени, когда эти корабли пришли в Порт-Артур, коренным образом различалось. Попытка дать на «Варяге» полный ход при переходе из Нагасаки в Артур привела к тому, что машины застучали на 20,5 узлах и скорость пришлось уменьшить до 10 узлов. Спустя три дня после прихода в Артур, «Варяг» вновь вышел в море, провел учебную стрельбу, попытался развить полный ход снова: стук и нагрев подшипников, разрывы нескольких трубок, а скорость так и не превысила 20 узлов. Итогом стал вывод корабля в вооруженный резерв и серьезный ремонт – увы, всего лишь первый в бесконечной их череде в Порт-Артуре.

А вот с «Новиком» все было совсем не так: через 11 дней после прихода в Артур он вышел на мерную милю для уничтожения девиации, 22 апреля ушел вместе с эскадрой в Дальний и там, на следующий день произвел прогрессивные испытания, в ходе которых скорость крейсера была доведена до 23,6 узлов. Вроде бы на фоне сдаточной скорости в 25,08 уз. этот результат совершенно не смотрится, но нельзя забывать, что свои 25 уз «Новик» показал в водоизмещении, близком к нормальному, в то время как на испытаниях в Порт-Артуре ходил в полном грузу или близко к этому. Во время сдаточных испытаний немцы загрузили крейсер так, что «Новик» даже получил небольшой дифферент на корму: осадка ахтерштевнем составляла 4,73 м, форштевнем – 4,65 м. Но в повседневной эксплуатации он, имея большее водоизмещение, сидел носом. Так, при переходе на Дальний Восток его осадка колебалась: кормой 4,8-4,9 м, носом – 5-5,15 м, а в военный период осадка достигала 4,95 и 5,3 м соответственно.

Таким образом, мы можем говорить о том, что на снижение скорости корабля в значительной (но увы, неизвестно в какой) степени повлиял рост водоизмещения и дифферент на нос, а вот механизмы, похоже, были в полном порядке. Ни о каких нареканиях на них в этот период времени автору неизвестно, да и последующие события говорят за себя. 23 сентября крейсер провел прогрессивные испытания на полный ход, затем – тренировался с эскадрой, после чего вместе с «Аскольдом» пошел во Владивосток, по пути продемонстрировав русский флаг в Мазанпо. 16-17 мая «Новик» везет генерал-адъютанта А.Н. Куропаткина в залив Посьета, 26 мая ушел с «Аскольдом» в Симоносеки, затем – в Кобе, 12-13 мая – в Нагасаки, после чего вернулся в Порт-Артур. Иными словами, крейсер сразу же принял самое деятельное участие в жизни Эскадры Тихого океана, неся службу при ней именно так, как это и было запланировано при его постройке.

Пожалуй, единственными недостатком конструкции являлась вибрация корпуса, возникающая на среднем ходу, по всей видимости, где-то в промежутке между 16 и 18 узлами. Но бороться с ней было просто – нужно было идти или быстрее, или медленнее некоего критического интервала, что могло доставлять определенные неудобства, но в целом критично не было.

Завершая сравнение технического состояния «Новика» с крейсером «Варяг», нельзя не отметить и такого анекдота. Как известно, споры о том, были ли перебиты рулевые приводы «Варяга» в ходе боя у Чемульпо, не утихают и по сию пору – мы сделали предположение, что перебитыми, либо просто вышедшими из строя оказались не сами рулевые приводы (японцы, осмотрев крейсер после подъема, утверждали, что с ними все в порядке), а приводы, ведущие от рулевой колонки в боевой рубке в центральный пост. Такое повреждение (отошли контакты, например), по нашему мнению, вполне могло произойти в результате близкого разрыва тяжелого снаряда.

Ну а «Новику» никакого вражеского снаряда не понадобилось – в ходе одной из учебных стрельб, выполненных им во время перехода на Дальний Восток, выстрелы носового орудия, развернутого на 125 град. в корму, привели к тому, что проходившие в бронетрубе проводы электрического привода руля… порвались. Впоследствии эту неисправность удалось исправить силами экипажа: к сожалению, нет сведений о том, сколько времени это заняло.

Еще одна неприятность технического характера произошла с крейсером 24 сентября 1903 г. в Порт-Артуре, когда, под воздействием штормовой погоды, «Новик», стоя на якоре, навалился носом на корму минного транспорта «Амур». Однако повреждения оказались настолько невелики, что были исправлены судовыми средствами, так что уже 25 сентября корабль совершил переход на Талиенванский рейд, а 26-28 сентября «сбегал» в Чемульпо, посмотреть, есть ли там японские корабли.

В целом же можно констатировать, что по прибытии на Дальний Восток «Новик» по своему техническому состоянию был вполне боеспособен. Его боевая подготовка, благодаря Н.О. фон Эссену, достаточно интенсивно тренировавшему экипаж во время перехода в Порт-Артур, находилась на вполне приемлемом уровне, который, конечно же, только вырос в ходе дальнейших совместных маневров с кораблями эскадры. Разумеется, досрочное окончание боевой подготовки в связи с объявленным Наместником смотром и последовавшим за ним вооруженным резервом негативно сказались на боеспособности крейсера. Но нет ни малейших оснований считать, что к моменту начала русско-японской войны боевая подготовка «Новика» хоть в чем-то уступала другим кораблям эскадры.

Начало войны – минная атака в ночь на 27 января 1904 г.

Будучи быстроходным крейсером 2-го ранга, «Новик» мог бы сыграть значительную роль в отражении минной атаки, состоявшейся в ночь на 27 января, но по объективным причинам не имел возможности этого сделать. Как известно, офицеров эскадры и вице-адмирала О.В. Старка старательно убеждали в том, что войны в ближайшее время не предвидится, предупредительные меры были приняты лишь частично. «Новик» располагался, пожалуй, в самом малоудачном для отражения атаки месте: он стоял на якоре практически на входе с внешнего рейда на внутренний. Таким образом крейсер фактически оказался отгорожен от атакующих японских миноносцев почти всеми кораблями эскадры: в результате даже начало стрельбы на «Новике» многие не услышали. В своих мемуарах лейтенант А.П. Штер, находившийся в это время на вахте, описывает события этой ночи так:

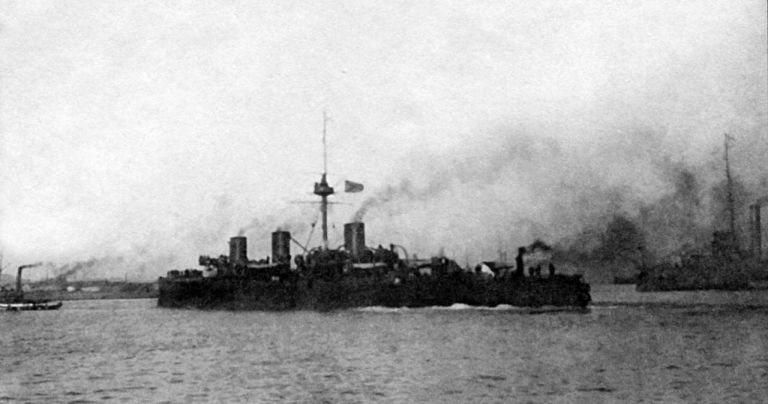

Пожалуй, на самом деле с парами все обстояло немного по другому: конечно же Н.О. фон Эссен немедленно отдал приказ об их разведении сразу, как стало ясно, что на эскадру напали, и, очевидно, к этому на крейсере приступили сразу после 23.45 26 января, когда состоялась «побудка». Но развести пары в шести котлах сумели только в 01.05, то есть чуть больше, чем через час, а к этому времени вице-адмирал О.В. Старк дал уже два сигнала на «Новик». Первый из них на флагманском броненосце подняли в 00.10, командующий приказал разводить пары, второй – в 00.35: «Проворнее разводить пары, сняться с якоря и преследовать вражеские миноносцы». Как видим, «Новик» смог выполнить это указание только спустя полчаса. Конечно, и это было намного быстрее, чем если бы на «Новике» не стали разводить паров сразу, а дожидались бы распоряжений командующего, но все же к моменту получения приказа крейсер не мог дать ход. Однако именно «Новик» первым отправился в погоню за неприятелем.Все же в 01.05 крейсер дал ход, а уже спустя 20 минут на нем были замечены 4 японских миноносца. Шансов их догнать у «Новика» не было ни малейших, потому что пары удалось поднять не во всех котлах, но все-таки Н.О. фон Эссен погнался за ними, надеясь на то, что какой-нибудь из миноносцев подбит в ходе атаки и не может развить полной скорости. Один за другим на крейсере ввели в действие еще 5 котлов, в том числе в 01.25 – 2 котла и в 02.00 остальные три, но все же в 02.35, спустя час погони, японские миноносцы оторвались от «Новика». Смысла их преследовать и далее уже не было никакого, и фон Эссен повернул обратно к эскадре, к которой и вернулся в 03.35, не нанеся никакого ущерба неприятелю и не претерпев такового сам – только в двух котлах, от срочного их разведения, полопались водомерные стекла. В 05.45 «Победа» и «Диана» вновь открыли огонь, полагая, что подверглись очередной атаке миноносцев, но к этому времени японцы уже ушли. Тем не менее «Новик» снова вышел в море и, никого там не обнаружив, вернулся в 06.28 обратно на внешний рейд.

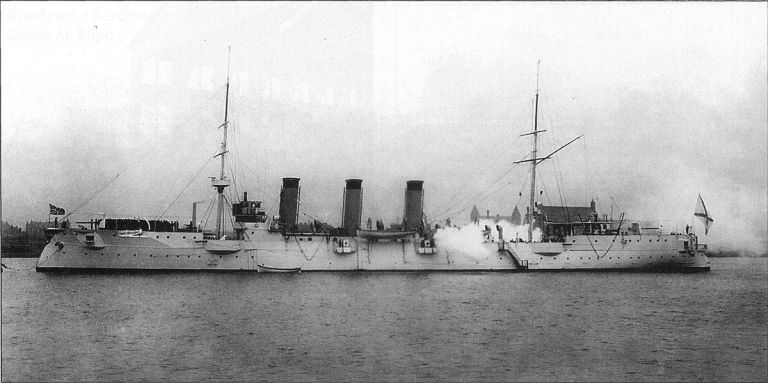

Бой 27 января 1904 г.

В 08.15 утра «Новик» дал ход и пошел за японцами, находясь на правом траверзе флагманского «Петропавловска» — погоня продолжалась час, затем эскадра повернула назад и в 10.00 снова встала на якорь на прежнем месте. При этом О.В. Старк оставил крейсера, в том числе и «Новик» при эскадре, направив на разведку одного «Боярина», который и обнаружил главные силы неприятеля.

В 10.50 флагман сигналом приказал крейсерам 1-го ранга идти на помощь «Боярину», на «Новик» передали семафором: «Идти на подкрепление к «Боярину», не удаляться из района действий крепости». Как раз в это время силы японцев оказались достаточно хорошо видны: на «Новике» их опознали как 6 эскадренных броненосцев, 6 броненосных крейсеров и 4 бронепалубных крейсера 2-го класса. Здесь в наблюдения наших моряков вкралась ошибка – броненосных крейсеров было только 5, так как «Асама» в это время находился в Чемульпо.

Далее в источниках обычно следует описание сближения «Новика» с «Микасой», но мы прервемся с тем, чтобы обратить внимание уважаемых читателей на один интересный нюанс, который зачастую упускается из виду. Дело в том, что в момент появления главных японских сил вице-адмирал О.В. Старк отсутствовал на эскадре, так как был вызван к себе наместником Е.И. Алексеевым. Приказы крейсерам передавались по инициативе командира броненосца «Петропавловск» А.А. Эбергарда, который, кроме того, распорядился и всей эскадре сняться с якоря. Было совершенно ясно, что, оставшись на якорях, эскадра может подвергнуться чудовищному разгрому, так что А.А. Эбергард решил действовать на свой страх и риск и повел корабли в бой, хотя не имел на это никакого права. Дело в том, что согласно устава, флаг-капитан в отсутствие адмирала мог вступить в командование эскадрой, но лишь в мирное время, а бой 27 января 1904 г., очевидно, таковым не являлся. В бою же командование должен был принять младший флагман, но лишь в том случае, что начальник эскадры будет ранен или убит, а О.В. Старк был жив и совершенно здоров. В итоге получалось так, что неприятель приближался, а командовать эскадрой никто из находящихся на ней офицеров не имел права. Очевидно, что ситуацию, при которой адмирал во время боя окажется где-то в другом месте, а не на кораблях вверенной ему эскадры, составители морского устава сочли оксюмороном и они ее не регламентировали.

Так вот, на «Новике» (как, впрочем, и на «Баяне» с «Аскольдом») настроения командиров были таковы, что они выполнили приказ, который, строго говоря, был для них ничтожным, поскольку командир «Петропавловска» не имел права им его отдавать. Но дальше было еще интереснее – понятно, что Е.И. Алексеев никак не мог допустить, чтобы эскадру вел в бой капитан 1-го ранга, так что он распорядился прекратить съемку с якоря до возвращения О. В. Старка на свой флагман. Соответственно, на «Петропавловске» вынуждены были поднять в 11.10 «Броненосцам сняться с якоря всем вдруг отменяется» и спустя еще 2 минуты: «Остаться на месте».

Последний приказ очевидно распространялся и на крейсера эскадры, но вот тут капитанов 1-го ранга Грамматчикова («Аскольд»), Вирена («Баян») и фон Эссена («Новик») в очередной раз поразил недуг. Двадцатью минутами назад они внезапно утратили память настолько, что совершенно забыли устав и ринулись в бой, выполняя приказ человека, не имеющего права его отдавать. Теперь же всех троих столь же внезапно поразила слепота, так что никто из них не увидел сигнала, отменяющего атаку.

«Новик» пошел прямо на «Микасу» — с одной стороны, такой рывок небольшого крейсера, совершенно не предназначенного для эскадренного боя, выглядит чистым самоубийством, но у фон Эссена были все резоны поступить именно так. Понимая, что эскадре нужно время для того, чтобы дождаться возвращения командующего, сняться с якоря и выстроиться в боевой порядок, все, что мог сделать Николай Оттович – это постараться отвлечь японцев на себя. Разумеется, бронирование «Новика» совершенно не защищало от тяжелых 203-305-мм японских снарядов, да и 152-мм могли наделать дел, но фон Эссен сделал ставку на скорость и маневр. В своем рапорте он так описывал свою тактику:

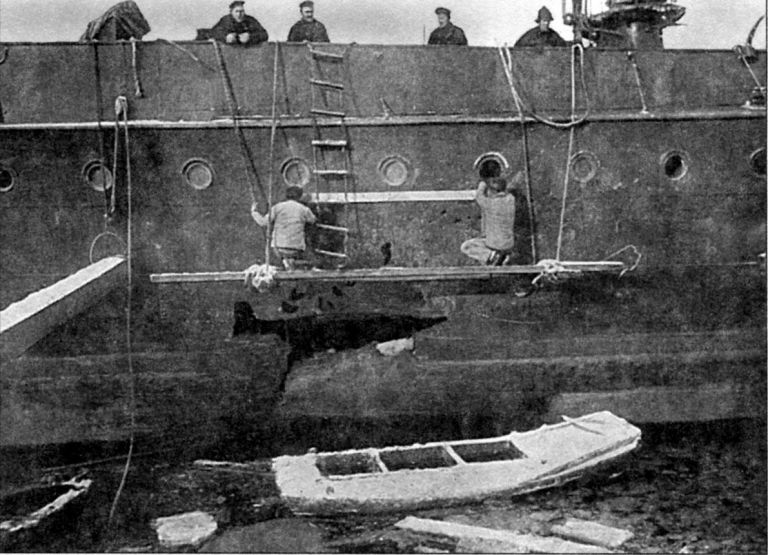

«Новик» пошел прямо на «Микасу», и сблизился с ней на 17 кабельтов, затем развернулся и, разорвав дистанцию до 27 кабельтов, вновь повернул на японский флагман. В это время по крейсеру велся интенсивный огонь, однако прямых попаданий не было, только осколки повредили барказ и шестерку (шлюпки) и раздробили вельбот. Кроме того, отмечено было два осколочных попадания в среднюю трубу корабля, в которой впоследствии обнаружили две дыры площадью 2 и 5 дюймов (5 и 12,5 кв.см.). Затем «Новик» снова сблизился с «Микасой», теперь уже на 15 кабельтов и вновь повернул назад, но в момент поворота получил попадание крупнокалиберным снарядом, считается, что это был 203-мм. Снаряд угодил в крейсер примерно в 11.40, то есть «Новик» к моменту попадания японцев уже полчаса «танцевал» перед всей их линией боевых кораблей.В результате корабль получил пробоину в правый борт чуть ниже ватерлинии площадью 1,84 кв.м. и другие тяжелые повреждения – хотя в описании последних в источниках имеются некоторые расхождения. Так, Н.И. фон Эссен в своем рапорте дал следующее описание:

Но в то же время в памятной записке о бое 27 января 1904 г., вложенной в письмо супруге, Николай Оттович указал несколько иное – что снаряд угодил непосредственно в кают-компанию, и что в результате этого попадания оказались разрушены каюты трех офицеров, а также пробил броневую палубу, отчего, собственно, и было затоплено рулевое отделение.По всей видимости, все же, наиболее достоверным является изложение повреждений «Новика», приведенное в официальном труде «Русско-японская война 1904-1905 гг.», так как можно предположить, что писавшая его комиссия детально ознакомилась с соответствующими отчетами о ремонтных работах на крейсере. В ней утверждается, что корабль получил пробоину, распространившуюся на 4 листа обшивки вплоть до броневой палубы – последняя, однако, полностью выполнила свою функцию и пробита не была. Однако в результате разрыва снаряда оказался поврежден кингстон патронного погреба, находившегося на расстоянии менее 2 метров от пробоины, в результате чего в рулевое отделение и поступила вода, полностью его затопив.

Почему это важно? Дело в том, что в большинстве источников утверждается, что в «Новик» попал крупнокалиберный снаряд, не менее чем восьмидюймовый. В то же время характер повреждений свидетельствует, скорее, о снаряде 120-152-мм калибра – вспомним, что попадание ниже ватерлинии в эскадренный броненосец «Ретвизан» 120-мм снаряда привело к образованию пробоины площадью 2,1 кв.м., то есть даже больше, чем у «Новика». В то же время, восьмидюймовый снаряд должен был бы оставить после себя более значимое повреждение: так, попадание в палубу «Варяга» 203-мм снаряда привело к образованию пробоины в 4,7 кв.м. Так вот в случае, если бы у «Новика» оказалась пробита броня, то следовало бы безоговорочно принять, что в крейсер попал 203-мм снаряд, потому что вряд ли 152-мм бронебойный был способен «осилить» 50-мм броневой скос, даже на тех малых дистанциях, на которых шел бой, а вот 203-мм это было вполне по силам. Но, по всей видимости, броня побита не была, так что нельзя исключить, что в «Новик» попал шестидюймовый снаряд с одного из броненосцев или броненосных крейсеров японцев. Опровергнуть такую гипотезу могли бы данные об осколках снаряда, если таковые были обнаружены и исследованы, и по ним же был восстановлен калибр снаряда, но такого свидетельства автору настоящей статьи не попадалось.

В целом же наиболее достоверное описание повреждений, по всей видимости, представлено в официальном источнике «Русско-японская война 1904-1905 гг.». Пробоина между 153 и 155 шпангоутами площадью «около 20 кв. футов» (1,86 кв.м.), верхняя кромка которой находилась чуть выше ватерлинии, залиты рулевое и сухарное отделения и отделение под помещением командира, одна каюта уничтожена, вторая – повреждена, осколками побило дуло и щит 120-мм орудия №3, которое, впрочем, при этом полностью сохранило боеспособность. Вероятно, осколком этого же снаряда вызвана и единственная человеческая потеря на «Новике» — был смертельно ранен комендор 47-мм орудия Илья Бобров, который в тот же день скончался.

В результате попадания корабль принял 120 т воды, получив серьезный дифферент на корму, а кроме того, хотя рулевое управление и продолжало действовать, оно могло выйти из строя во всякий момент, и Н.О. фон Эссен принял решение вывести корабль из боя. Это было совершенно правильно: как мы уже говорили, попадание в «Новик» случилось примерно в 11.40, в тот момент, когда крейсер разворачивался, чтобы разорвать дистанцию до японцев, а через каких-то 5 минут после этого «Микаса» отвернул от Порт-Артура в море – пытаться атаковать его и далее уже не имело большого смысла, так как русской эскадре удалось сняться с якорей и составить боевой порядок. Отвлекать на себя внимание японцев было важно, пока наша эскадра еще не построилась, но теперь подобные действия, да еще и на поврежденном крейсере очевидно являлись чрезмерным риском.

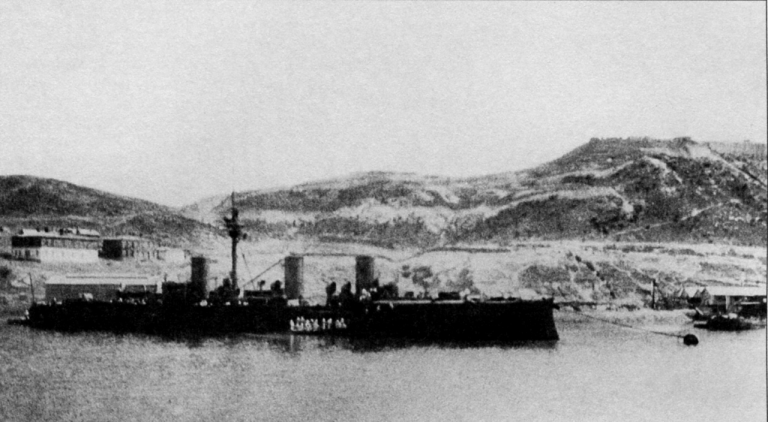

Так что фон Эссен приказал отступить, и в 11.50 крейсер встал на якорь на своем месте на внешнем рейде. К тому времени удалось подвести пластырь, но откачать воду не получалось, потому что клапан, с помощью которого можно было спустить воду в трюм, чтобы ее оттуда выкачали помпы, находился как раз в затопленном рулевом отделении, куда проникнуть было нельзя. В связи с этим Николай Оттович запросил у начальника эскадры разрешения войти во внутреннюю гавань, которое было дано. Конечно же, решительные и храбрые действия малого крейсера не могли не вызвать восхищения и душевного подъёма среди наблюдавших и участвовавших в бою людей, так что возвращение это стало для «Новика» триумфальным. Вот как его описал в своих мемуарах лейтенант А.П. Штер:

Настроения на самом крейсере после боя… пожалуй, лучше всего описал все тот же А.П. Штер:

«Вольнонаемный капельмейстер нашего оркестра до такой степени увлекся войной, что категорически отказался уходить с «Новика», а просил на следующий раз выдать ему ружье, должно быть, вместо дирижерской палочки».

Попытаемся разобраться, какие повреждения нанес «Новик» неприятельскому флоту – надо сказать, что сделать это не так-то легко.

Всего в том бою участвовало три русских корабля, вооруженных 120-мм артиллерией, это бронепалубные крейсера «Боярин», «Новик», а также транспорт «Ангара». Увы, достоверный расход снарядов известен только для «Новика» — его комендоры выпустили по противнику 105 120-мм снарядов. Про «Боярина» известно только то, что, обнаружив главные силы японцев, он развернулся, и, возвращаясь к стоящей на внешнем рейде эскадре, трижды выстрелил в японцев из кормовой 120-мм пушки, причем не столько для того, чтобы попасть (дистанция превышала 40 кабельтов), сколько с тем, чтобы привлечь внимание и предупредить эскадру о приближении главных сил неприятеля. Затем командир «Боярина» не желая подвергать свой крейсер опасности, «спрятал» его за левым флангом русской эскадры, где тот совершал постоянные циркуляции с тем, чтобы, оставаясь на месте, не представлять для японцев лакомой цели, и в конце концов вступил в кильватер прошедшему мимо него «Аскольду». При этом расстояния до японцев были весьма велики, и «Боярин» вел редкий огонь, но, увы, сведений о расходе боеприпасов с этого крейсера нет.

Что же до транспорта «Ангара», то здесь данные расходятся. В вахтенном журнале корабля отмечен расход 27 120-мм снарядов, однако в рапорте командир «Ангары» почему-то указал иную цифру – 60 снарядов этого калибра, и какая из них верна – сказать затруднительно. Все же составители «Русско-японская война 1904-1905 гг.» приняли расход снарядов по вахтенному журналу, то есть 27 – вероятно, у них были какие-то дополнительные сведения, позволяющие убедиться в достоверности именно этой цифры.

Японцы в описании повреждений своих кораблей, полученных в бою 27 января 1904 г., указали три попадания 120-мм снарядами. Одно из них получил «Микаса» — снаряд оставил выбоину на юте, в районе левого борта корабля. Еще два попадания получил «Хатсусе», одно из которых пришлось в артиллерийский щит, а второе – в адмиральский салон, причем снаряд разорвался, ударившись о переборку спальни.

В меру своих скромных сил автор старается «не подыгрывать» описываемых им кораблям, но, исходя из вышесказанного, можно предположить, что все три указанных попадания достигнуты артиллеристами «Новика». И «Боярин», и «Ангара» вели огонь с существенно большей дистанции, нежели «Новик», кроме того, «Ангара» израсходовала совсем немного снарядов, да и «Боярин», по всей видимости, тоже. При этом, согласно «Русско-японской войне 1904-1905 гг.» первые свои выстрелы «Боярин» сделал не по броненосцам, а по крейсерам японцев. Может удивить лишь то, что во всех описаниях боя «Новик» атаковал «Микасу», и как же тогда два его снаряда могли поразить «Хатсусе», шедшего последним в строю броненосцев? Однако же тут нет никакого противоречия: дело в том, что «Новик», то атакуя, то отступая от японского флагмана, очевидно мог стрелять по нему лишь из одного-двух носовых (при отступлении – кормовых) 120-мм орудий, остальным же не позволяло делать то же самое ограничения углов обстрела. Но не сидеть же без дела комендорам, и они наверняка обстреливали другие цели, по которым могли наводить свои орудия.

А вот что касается минной атаки, то ее, по всей видимости, не было. На желание Н.О. фон Эссена выйти в торпедную атаку указывал в своих мемуарах служивший на «Новике» С. П. Бурачек, но дело в том, что, во-первых, эти свои воспоминания он писал спустя примерно полвека от описываемых событий, а за такое время (и в таком возрасте) человеческая память может выделывать разные штуки. А во-вторых, С.П. Бурачек в качестве обоснования приводит слова Николая Оттовича: «Приготовить торпедные аппараты. Я иду в атаку!» — однако, строго говоря, в них нет прямого доказательства того, что фон Эссен задумал именно минную атаку. Их можно понимать и так, что командир «Новика» распорядился зарядить торпедные аппараты в надежде на то, что во время задуманной им атаки ему может представиться шанс их применить. Опять же, напомним, что дальность хода 381-мм «самодвижущейся мины» «Новика» составляла всего только 900 м, или чуть менее 5 кабельтовых, и совершенно невозможно представить, чтобы Н.И. фон Эссен мог рассчитывать на то, чтобы подвести свой крейсер так близко к флагману японцев.

Еще о применении мин «Новиком» писали японцы, утверждавшие в своей официальной истории, что крейсер выпустил-таки торпеду, прошедшую прямо под носом у «Ивате». Как мы понимаем, этого быть не могло – несмотря на то, что «Новик» среди прочих русских кораблей подходил ближе всего к японцам, но и он не приближался на расстояние менее 15 кабельтов до «Микасы», а до «Ивате», конечно, было еще дальше. Но даже 15 кабельтов втрое превышало дальность стрельбы торпед «Новика» — и это не считая того, что Н.О. фон Эссен никогда не упоминал о минной атаке и нигде на сообщал об истраченной мине.

В целом же можно констатировать, что «Новик» провел бой образцово – атакуя японский флагман, он старался отвлечь огонь на себя в самый трудный для нашей эскадры момент, а проявленную им храбрость отметили даже японцы. При этом, очевидно, что какой-то урон противнику ему все же удалось нанести. Даже если гипотеза автора о том, что все три попавшие в японские корабли снаряды калибром 120 мм «прилетели» с «Новика» неверна, все же совершенно невозможно предположить, что попадали «Ангара» и «Боярин», а с «Новика» не было ни одного попадания. Но всего лишь один удар, причем – не исключено даже, что снарядом калибра 152-мм, привел к серьезным повреждениям корабля и вынудил Н.О. фон Эссена вывести крейсер из боя.

Пока не прибыл Макаров

Итак, в прошлой статье мы оставили «Новик», когда он, получив повреждение от японского снаряда и приняв 120 т воды, входил на внутренний рейд Порт-Артура. Интересно, что бой 27 января 1904 г, погубив одного из матросов «Новика» (смертельно раненный комендор 47-мм орудия Илья Бобров скончался в тот же день), самым позитивным образом сказался на судьбе другого. Дело в том, что еще до боя умудрился «отличиться» квартирмейстер «Новика» Родион Прокопец – 10 ноября 1903 г., будучи в увольнении и в изрядном подпитии, он «матерно обругал» офицера сухопутных сил – капитана Блохина, за что и получил шашкой по голове. То ли капитан и сам был под хмельком, то ли у него руки тряслись от такой наглости нижнего чина, но голова Р. Прокопца не развалилась пополам, а отделалась рубцом двадцати двух сантиметров длиной, за что капитан пошел под суд.

Однако и Р. Прокопцу, несмотря на статус потерпевшего, подобная эскапада должна была выйти боком – его собирались судить аккурат 27 января 1904 г., но, по вполне понятным причинам, процесс не состоялся. Суд перенесли на 9 февраля, а там за своего матроса вступился Н.О. фон Эссен, попросивший снисхождения к подсудимому в связи с тем, что последний «стоял все время на руле и проявил много военной доблести, и под жестоким огнем спокойно и умело исполнял свою обязанность». В итоге дело закончилось тем, что Р. Прокопца приговорили все-таки к году дисциплинарного батальона, но тут же и помиловали: вице-адмирал О.В. Старк, накануне сдачи должности новому командующему эскадрой, С.О. Макарову этот приговор утвердил, так что за свой «малый боцманский загиб» Р. Прокопец отделался легким испугом.

Сам же Николай Оттович за бой 27 января 1904 г. был награжден золотым оружием с надписью «За храбрость».

Надо сказать, что боевые повреждения не вывели надолго крейсер из строя – 30 января его поставили в сухой док, а 8 февраля 1904 г. он вышел оттуда как новенький, готовый к новым боям и свершениям. Тем не менее, за эти 10 дней в Порт-Артуре произошло очень многое, и в том числе – гибель крейсера «Боярин», и все это, возможно, оказало куда большее влияние на деятельность эскадры, чем это принято считать.Дело в том, что, как ни странно, первые дни после начала войны наместник Е.И. Алексеев требовал активных действий – 4 февраля он собрал совещание, в котором, помимо него самого, приняли участие начальник штаба наместника В.К. Витгефт, начальник эскадры О.В. Старк, младшие флагманы и другие офицеры. На ней была представлена записка капитана 1-го ранга А.А. Эбергарда, в которой тот предлагал поход эскадры к Чемульпо с целью демонстрации силы и прерывания высадки десанта, если таковая там будет, для чего, в том числе, следовало осмотреть и шхеры неподалеку от города.Безусловно, А.А. Эбергард отлично понимал, что в своем текущем состоянии – пять броненосцев, из которых «Пересвет» и «Победа» представляли собой промежуточный тип между броненосцем и броненосным крейсером, да небольшой броненосный крейсер «Баян» никак не могли рассчитывать на успех в открытом бою против главных сил японского флота в составе 6 броненосцев и 6 больших броненосных крейсеров. Тем не менее он полагал возможным дать бой части японского флота, если последний, под влиянием каких-либо факторов (повреждения в бою у Порт-Артура 27 января 1904 г., отвлекающие действия Владивостокского отряда крейсеров и т.д.) разделится на таковые и встреченный отряд будет «по зубам» ослабленной эскадре Тихого океана.

Таким образом, для того, чтобы выводить эскадру в море без «Цесаревича» и «Ретвизана», нужно было произвести дальнюю разведку и обнаружить японские силы. А.А. Эбергард предлагал произвести «тщательную разведку как западной половины Печилийского залива и части Ляодунского залива, так и восточной части моря в стороне места крейсерства неприятельской эскадры – «Шантунг-Клиффорд». Если при этом будет обнаружен относительно слабый японский отряд, то можно будет «подумать о наступлении с целью боя на расстоянии 100-300 миль от нашего пункта – Порт-Артура».

Интересно, что члены совещания вполне согласились с наместником, с необходимостью подобного рейда главных сил к Чемульпо, с тем чтобы уничтожать отдельные суда и отряды неприятеля, а также нападение на пути сообщения высадившихся в Чемульпо сухопутных сил. Тем не менее принятое решение не было исполнено, а основной проблемой стала нехватка крейсеров.

И действительно, не считая находившихся во Владивостоке «Рюрика», «Громобоя», «России» и «Богатыря», Эскадра Тихого океана перед войной располагала семью крейсерами, в том числе: одним броненосным крейсером «Баян», четырьмя бронепалубными 1-го ранга — «Аскольд», «Варяг», «Паллада» и «Диана», а также двумя бронепалубными 2-го ранга – «Боярин» и «Новик». Но к моменту завершения совещания «Варяг» уже лежал на дне рейда Чемульпо, «Боярин» — погиб, подорвавшись на мине, а «Паллада» и «Новик» находились в ремонте, и за все про все у вице-адмирала О.В. Старка оставалось только три крейсера – «Баян», «Аскольд» и «Диана».

При этом «Диана», по своим фактическим качествам совершенно не годилась на роль дальнего разведчика. Имея реальную скорость в пределах 17,5-18 узлов, этот крейсер не имел возможности уйти от группы японских бронепалубных крейсеров или большого броненосного крейсера – они были вполне в состоянии догнать и уничтожить «Диану». Это не говорит о полной бесполезности данного крейсера, как ни странно, он вполне мог служить разведчиком при эскадре. Дело в том, что в те годы дальность эффективной стрельбы была существенно ниже дальности обнаружения. Увидеть противника можно было и на 10 миль, и более, а вот успешно стрелять по нему с крейсеров было бы сложно на дистанциях, больших чем 4 мили. Таким образом, даже имея превосходство в скорости в 2-3 узла, вражеским крейсерам могло бы понадобиться 2-3 часа, чтобы сблизиться с уходящей от них на полной скорости «Дианой» на дистанцию эффективного огня после обнаружения. Соответственно, «Диана» вполне могла вести разведку на расстоянии 35-45 миль от эскадры и даже более, всегда имея возможность отступить под прикрытие «больших пушек», а 8*152-мм орудий крейсера в принципе позволяли рассчитывать на успех в бою с одиночным малым крейсером японцев (типа «Цусима», «Сума» и т.д.). Но даже и это могло быть опасно, если бы тому же отряду «собачек» удалось вклиниться между «Дианой» и главными силами, а отправлять крейсер в дальнюю разведку было и вовсе невозможно.

Более того – если бы на эскадре проводился конкурс на самый нетренированный экипаж, то у «Дианы» имелись превосходные шансы занять на нем первое место. Вспомним, как описывал этот крейсер Вл. Семенов в своей знаменитой «Расплате»:

«Крейсер, начавший кампанию 17 января, до того 11 месяцев простоял в резерве! Если бы даже при уходе его из Кронштадта на Дальний Восток (осенью 1902 года) команда была сформирована строго по правилам, так и то в составе ее должно было бы находиться два призыва, т. е. около 1/3 людей, не видавших моря. На деле же этих мужиков, одетых в матросские рубахи, оказалось почти 50 %, а морская практика доброй половины остальных исчерпывалась единственным походом из Артура во Владивосток и обратно… Нравы и обычаи установились не только не морские, но даже и не сухопутно-казарменные, а просто… деревенские. При выполнении какой-нибудь работы, хотя и не общей, но требовавшей значительного числа людей, вместо определенного приказания или команды — такое-то отделение туда-то! — унтер-офицеры просили «земляков» подсобить, и даже старший боцман вместо начальнического окрика приглашал «ребят» навалиться «всем миром», чтобы скорее «отмахнуть — и шабаш!..»».

Таким образом, чтобы разведать обстановку, у О.В. Старка оставалось всего только 2 крейсера, вооруженные транспорты и миноносцы, и этого, конечно, было недостаточно – попытки вести разведку этими силами, хотя и были предприняты, ни к чему толковому не привели. А вот если бы в распоряжении начальника Эскадры оставались не только «Баян» и «Аскольд», но еще и «Новик» с «Боярином», то, быть может, эскадра все же вышла в свой первый боевой поход. Конечно, «Новик» вышел из ремонта 8 февраля, и мог использоваться в операциях, но, как известно, уже 9 февраля на Эскадру был назначен новый командующий, С.О. Макаров.Собственно говоря, дела обстояли так — в связи с тем, что японцы высаживались в Корее, наместнику Е.И. Алексееву срочно нужно было посетить Мукден. С целью укрепления авторитета О.В. Старка, наместник испросил высочайшего разрешения наделить на период своего отсутствия О.В. Старка правами командующего флотом, каковых сей вице-адмирал не имел. Однако же Е.И. Алексеев получил ответ, что на Эскадру назначен новый командующий, С.О. Макаров. Наместник, конечно, принял это к сведению, но не отказался от своих планов экспедиции к Чемульпо, и в секретном приказе О.В. Старку, напомнив о необходимости беречь броненосцы, потребовал все же совершить этот поход. Однако, увы, промедление обернулось тем, что японцы вновь взяли инициативу в свои руки…

Наместник покинул Порт-Артур 8 февраля, одновременно с возвращением «Новика» в строй, а О.В. Старк готовился к выполнению приказа Наместника. Согласно его распоряжениям, 11 февраля все три имеющихся крейсера под командованием контр-адмирала М.П. Моласа в сопровождении четырех миноносцев должны были осуществить разведывательный рейд к устью реки Цинампо. Но уже вечером 10 февраля японцы предприняли первую попытку закупорить выход на внешний рейд в Порт-Артуре, которая, впрочем, была отбита. Утром 11 февраля два миноносца – «Сторожевой» и «Стерегущий» вышли в дозор – на поиск вражеских кораблей, и обнаружили четыре японских миноносца. Присоединив к себе оказавшийся рядом «Скорый», все три русских миноносца попытались атаковать японское соединение – но те не приняли решительного боя и отступали на восток, ведя вялый огонь на большой дистанции. В конце концов, следуя указаниям, переданным с Золотой горы, миноносцы повернули обратно. «Новик» в 07.08 утра вышел в море на поддержку, но догнать японцев не мог, так что, отослав «Скорый» в Порт-Артур, повел остальные русские миноносцы в Голубиную бухту, где на дежурстве еще с вечера находились «Разящий» и «Расторопный». Возглавив, тем самым, сборный отряд из четырех миноносцев, «Новик» повел его в Порт-Артур.

Однако в это же самое время к Порт-Артуру приблизился 3-ий боевой отряд под командованием контр-адмирала Дева в составе быстроходных бронепалубных крейсеров «Касаги», «Читосе», «Такасаго» и «Иосино» («собачки»), вышедший на разведку, за ними шли главные силы Х. Того. На крейсерах опознали русский отряд, как «Новик» и 5 миноносцев, и пошли на сближение с ним.

Ситуацию спасла предусмотрительность контр-адмирала, а может и начальника эскадры, так как неясно, кто именно отдал приказ, согласно которому в 08.00 утра на внешний рейд, для прикрытия возвращающегося «Новика» и миноносцев вышел «Баян», а спустя 25 минут – «Аскольд». Как раз приблизительно в это время наблюдатели Золотой горы обнаружили в дополнение к 3-ему боевому отряду Дева еще и 6 броненосцев и 6 броненосных крейсеров Х.Того в сопровождении мелких кораблей, всего было насчитано 25 вымпелов. Тем самым разведывательный рейд крейсеров к Цинампо окончательно утратил смысл – главные силы японцев находились в прямой видимости от Порт-Артура.

К 08.55 «собачки» контр-адмирала Дева приблизились к «Новику» и миноносцам и обстреляли русские корабли. Официальная русская историография указывает, что японцы сблизились на расстояние в 40 кабельтов, но, читая рапорты командиров миноносцев об этом бое, поневоле испытываешь в этом большое сомнение. Так, например, командир «Стерегущего» сообщал, что японские залпы ложились «громадными недолетами», а «Новик», судя по всему, даже не пытался отвечать. Очевидно, что все это совершенно несвойственно для дистанции в 4 мили и можно предположить, что на самом деле она была значительно больше. По всей видимости, источник этой ошибки заключается в неправильном толковании рапорта командира «Баяна», сообщившего: «В 08 часов 55 минут неприятельские корабли, приблизившись на расстояние 40 кабельтов, открыли огонь по «Новику» и миноносцам, а затем и по крейсеру «Баян»». Однако эта строчка имеет двоякое толкование – непонятно, до кого именно было 40 кабельтов, до «Новика» или до «Баяна»? Кроме того, следует учитывать не слишком хорошее умение наших дальномерщиков определять дистанцию, но, возможно, виновата также и видимость: то, что японские крейсера давали сильные недолеты, говорит о том, что на них ошибочно определили дистанцию до неприятеля, и на самом деле русские были дальше, чем предполагали артиллеристы контр-адмирала Дева.

Как бы то ни было, к «Новику» и миноносцам на помощь поспешили «Баян» и «Аскольд», так что японцы вынуждены были рассредоточить огонь. На «Баяне» подняли сигнал: «Новику» вступить в кильватер «Аскольду»», что и было исполнено. Теперь и «Новик» открыл огонь, и русские крейсера атаковали 3-ий боевой отряд японцев, а прикрываемые ими миноносцы проследовали в гавань. Однако решительного боя не получилось – уже в 09.00 «собачки» отвернули на 16 румбов (то есть, на 180 градусов), и стали уходить. Это решение контр-адмирала Дева вполне можно понять: в его задачу входила разведка успешности заграждения прохода во внутреннюю гавань Порт-Артура, а вовсе не решительный бой с русскими крейсерами. Эту задачу он выполнил, и теперь ему следовало возвращаться с докладом: кроме того, отступая, японцы имели небольшую надежду увлечь русские крейсера под орудия своих тяжелых кораблей. Несмотря на то, что японские броненосцы и броненосные крейсера находились достаточно далеко, и, в принципе, можно было попробовать преследовать японский крейсерский отряд хотя бы некоторое время, на Золотой горе подняли сигнал «Крейсерам вернуться на внутренний рейд». Естественно, это распоряжение было выполнено и в 09.20 огонь прекратился с обеих сторон. В этом бою никто не понес никаких потерь – попаданий в японские корабли не было, но и их снаряды, по свидетельству командира «Баяна», ложились не ближе двух кабельтов от русских кораблей. Однако эта небольшая стычка оказалась лишь прелюдией к тому, что произошло на следующий день.

Вечером 11 февраля на внешний рейд вышло восемь русских миноносцев. Если бы в их задачу входила попытка ночной атаки главных сил неприятеля, обнаруженных утром того же дня, то такое лихое дело следовало только приветствовать. Однако задачи этих миноносцев были значительно скромнее – им следовало помешать японским легким силам попытаться совершить очередную ночную диверсию, по аналогии с попыткой заграждения выхода в ночь с 10 на 11 февраля. Впрочем, и это тоже было важно – нельзя забывать, что новейший эскадренный броненосец «Ретвизан», подорванный в ходе атаки на 27 января 1904 г., все еще находился на мели и представлял собой превосходный приз для японских миноносников. Японцы и предприняли ночную атаку, не увенчавшуюся, впрочем, успехом – но и наши миноносцы не преуспели в попытках перехватить «коллег» из страны Восходящего солнца.

Было понятно, что японские легкие силы (да те же «собачки») могли объявиться у Порт-Артура утром для ведения разведки или в надежде перехватить и уничтожить возвращающиеся из дозора миноносцы. Чтобы воспрепятствовать этому, в 06.45 утра 12 февраля на внешний рейд вышли все три боеспособных русских крейсера – и все это стало прологом для самого необычного морского боя русско-японской войны. Дело в том, что как раз в это время к Порт-Артуру подходили главные силы Хэйхатиро Того, и в этот раз они не собирались отстаиваться в сторонке…

Из 8 русских миноносцев 1-го отряда, вышедших в ночной дозор, к рассвету вернулось только два. Затем в 07.00 вернулись еще 4 миноносца, сообщивших на «Баян», что видели два дыма. Вскоре на крейсерах заметили несколько дымов на юго-востоке, в 08.15 стало ясно, что идут главные силы японского флота. Контр-адмирал М.П. Молас, державший флаг на «Баяне», сообщил в Порт-Артур, что «неприятель, в числе 15 кораблей, идет с моря» и приказал крейсерам строиться в боевой порядок: «Баян», «Новик», «Аскольд», что и было исполнено в 08.30.

Как это ни странно, но О.В. Старк вовсе не собирался отсиживаться во внутренней гавани – примерно в это же самое время он приказал броненосцам эскадры разводить пары, с тем чтобы выйти в 14.00 на внешний рейд – это было дневное время полной воды, раньше глубокосидящие корабли не могли покинуть внутреннюю гавань. Тогда же О.В. Старк приказал крейсерам продолжать наблюдение за неприятелем, оставаясь под защитой береговых батарей, и отменил выход «Дианы», которую, по всей видимости, до этого все же собирался использовать. Примерно в то же время наблюдатели с фортов заметили 2 русских миноносца, не успевших вернуться в порт: «Внушительный» и «Бесстрашный» возвращались со стороны Ляотешана.

Некоторые источники указывают, что контр-адмирал М.П. Молас просил у начальника Эскадры разрешения вернуться на внутренний рейд – так это, или нет, сказать затруднительно, но ни рапорт командира «Баяна», ни официальная историография упоминаний об этом не содержат, так что этого могло и не быть. Но в 09.00 О.В. Старк повторил свой приказ, указав при этом иметь 9 узлов хода. Вскоре японский флот стал хорошо виден – впереди шел авизо «Чихайя», за ним – 6 броненосцев 1-го боевого отряда, далее, с большим интервалом – авизо «Тацута», и за ним 6 броненосных крейсеров Камимуры, а позади их всех – 4 бронепалубных крейсера контр-адмирала Дева.

Собственно говоря, для японцев ситуация складывалась на редкость удачно – под батареями находилось только три русских крейсера, которые можно было атаковать главными силами флота и уничтожить, в то время как броненосцы Эскадры оставалось на внутреннем рейде и, очевидно, ничем помочь не могли. Х. Того как будто и собирался это сделать и пошел на сближение, но, согласно официальной японской историографии, обнаружил прямо по курсу плавающую мину и предположил, что крейсера заманивают его на минное поле, чего на самом деле не было. В итоге он продефилировал мимо Порт-Артура на большом расстоянии (порядка 10 миль), держа курс на вершину Ляотешаня, затем в 09.35 развернулся на 180 град. и пошел обратно, при этом авизо ушли, а 3-ий боевой отряд («собачки») продолжали двигаться к Ляотешаню, отрезая тем самым дорогу домой возвращающимся русским миноносцам.

Ну а 12 броненосных кораблей Х. Того возвращались теперь туда, откуда пришли, и, вновь пройдя мимо Порт-Артура, лишь в 10.40 повернули на русские крейсера. Примерно в это же время японский адмирал разрешил своим кораблям открывать огонь в любой удобный для них момент. Это случилось по японским данным в 10.45, но разница в пять минут вполне объяснима неточностями вахтенных журналов, которые в русском флоте, например, заполнялись уже после боя. Скорее всего все же Х. Того отдал этот приказ одновременно с доворотом на русские крейсера – впрочем, не исключено и то, что он распорядился во время доворота, а пятиминутная разница связана с потерями времени на подъем сигнала.

Контр-адмирал М.П. Молас немедленно повернул на юго-восток – получалось, что он расходился с японской эскадрой контркурсами, при этом удаляясь от Порт-Артура. Здесь хотелось бы отметить ошибку у уважаемого А. Емелина – в своей монографии, посвященной крейсеру «Новик», он указывает, что крейсера пошли ко входу в гавань, но это не подтверждается ни русскими, ни японскими источниками. Японцы же, сблизившись с русскими крейсерами на 40 кабельтов, снова повернули (куда – увы, из описаний этого боя неясно, указывается только, что на 8 румбов, т.е. 90 градусов) и не позднее 10.58 открыли по крейсерам огонь – ближе всех в это время к ним находился концевой «Аскольд». Мы пишем «не позднее», потому что в 10.58, как нам известно из японской историографии, открыл огонь «Микаса», но не исключено, что другие японские корабли, руководствуясь приказом Х. Того, начали бой раньше. В русских источниках указывается, что бой начал «головной японский броненосец», но огонь был открыт им несколько ранее, в 10.55.

Что произошло дальше? У очевидца тех далеких событий, лейтенанта А.П. Штера мы можем прочитать:

«Тогда, видя, что, продолжая бой с таким сильным противником, можно только погубить корабль, совершенно его не использовав, командир «Новика» дал полный ход машинам и бросился на неприятельский флот, собираясь атаковать минами. Выполнить своего замысла ему не дали, так как, заметив наш маневр, в Артуре подняли сигнал: «Новику» вернуться в гавань»».

Но было ли это на самом деле? Судя по всему – нет, все обстояло совсем не так. Как мы уже говорили ранее, в момент начала боя отряд контр-адмирала М.П. Моласа удалялся от Порт-Артура, а значит, и от батарей его крепости. Поэтому уже в 11.00 О.В. Старк поднял сигнал «Держаться ближе к батареям», что было логично – в складывающейся ситуации только их огонь давал крейсерам какую-то надежду уцелеть. В это время крейсера М.П. Моласа вели бой, имея противника по левому борту, и для того, чтобы выполнить приказ командующего, следовало развернуться на 16 румбов, то есть 180 градусов, но как? Разворот влево приводил к сближению с неприятелем, если же повернуть вправо, то – наоборот, разрывая дистанцию. И вот в этот-то момент на крейсере «Баян» была допущена ошибка: желая отдать приказ о развороте «через правое плечо», на нем подняли сигнал: «Поворот все вдруг влево на 16 румбов».

В итоге получилось так, что «Новик» и «Аскольд» повернули влево на обратный курс, «Баян» же повернул вправо – со стороны, да и на самих кораблях это виделось так, как будто «Новик» и «Аскольд» пошли в атаку на неприятеля. Вероятно, о том же подумал и О.В. Старк, распорядившись поднять сигнал: «Крейсерам вернуться в гавань».

Надо сказать, что к этому моменту дела у крейсеров контр-адмирала М.П. Моласа были совсем нехороши – он вел бой тремя кораблями против шести броненосцев и шести броненосных крейсеров японцев, и только высокая скорость (а с началом боя был дан ход 20 узлов) пока еще уберегала его корабли от тяжелых повреждений. Но расстояние до главных сил Х. Того сократилось уже до 32 кабельтов, и потому контр-адмиралу не оставалось ничего другого, как пойти на чрезвычайные меры и входить во внутреннюю гавань Порт-Артура на скорости 20 узлов, что, разумеется, в мирное время было немыслимо и чего никогда не делалось раньше. Мичман с «Аскольда» В.И. Медведев так описал этот эпизод:

«Казалось, что все забыли, что существуют портовые барказы, для ввода в гавань. У всех было одно желание, как можно скорее и удачнее исполнить сигнал адмирала… Один за другим мы полным ходом вошли в проход, а за кормой продолжали сыпаться снаряды. Наши комендоры стреляли пока кормовая пушка не скрылась за Золотой горой, которую как раз в этот момент попал снаряд, осыпав кругом осколками и камнями».

Русские крейсера вошли в гавань приблизительно в 11.15, таким образом перестрелка с японским флотом на дистанциях 32-40 кабельтов заняла 20 минут или около того. «Аскольд» израсходовал 257 снарядов, а «Новик» — 103, в том числе 97-120-мм и 6 – 47-мм, к сожалению, расход снарядов «Баяна» остается неизвестным. Также неясно, сколько снарядов в том бою израсходовали японцы, но в любом случае, они обстреливали не только крейсера, но и береговые батареи Порт-Артура. По японским данным, в этом бою они не понесли никакого ущерба, что же до русских потерь, то попадание японского снаряда отбило часть ствола у левого шкафутного 152-мм орудия крейсера «Аскольд», причем осколком этого снаряда ранило матроса, сломав ему ногу. На самом крейсере считали, что в них попал 305-мм японский снаряд. Кроме отряда контр-адмирала М.П. Моласа в бою приняли участия одна из батарей Тигрового полуострова и орудия Электрического утеса: причем на батарее №15 последнего был ранен нижний чин. В японские корабли, по всей видимости, попаданий не было и также никто не был убит или ранен. Таким образом, можно констатировать, что наибольшие потери в бою, состоявшемся 12 февраля 1904 г., понесли… китайцы, которых после боя было арестовано 15 человек по подозрению, что они давали сигналы японскому флоту. Это, впрочем, не единственный анекдот от 12 февраля – по воспоминаниям упомянутого выше мичмана В. И. Медведева, в самый разгар боя, когда 3 русских крейсера сражались при немыслимом неравенстве сил, и множество взглядов было приковано к сигнальной мачте Золотой горы, в ожидании что же решит командующий Эскадрой… на ней был поднят сигнал: «Свободным врачам собраться на «Севастополе» в три часа дня».

Все же русский флот понес 12 февраля потери – миноносцы «Внушительный» и «Бесстрашный» возвращались в Порт-Артур, когда появилась японская эскадра, при этом «Бесстрашный», дав полный ход, под огнем прорвался в гавань, а вот «Внушительный» не рискнул, предпочитая укрыться в Голубиной бухте. Там его и застали четыре крейсера контр-адмирала Дева. «Внушительный» открыл огонь, но был быстро подбит, после чего команда, открыв кингстоны корабля, эвакуировалась на сушу.

Надо сказать, что, до прибытия в Порт-Артур Степана Осиповича Макарова крейсера под командованием М.П. Моласа еще дважды покидали внутреннюю гавань Порт-Артура, но в обоих случаях ничего интересного не произошло. Так, 16 февраля в море вышли «Баян», «Аскольд», «Новик» и «Диана», целью, согласно приказа начальника отряда крейсеров было: «показать Русский флаг в водах Кантунского укрепленного района, и по возможности осветить прилежащие воды Печилийского залива, при непременном условии избежания столкновения с сильнейшим противником».

Поход не заладился с самого начала – выход крейсеров был назначен на 06.30, но портовые катера подошли только в 07.20 после двухкратных напоминаний. Обратим внимание, что в этот раз контр-адмирал взял с собой и «Диану», но не потому, что решил использовать этот крейсер в разведке – ему была уготована всего лишь роль ретранслятора радиограмм. Поэтому, когда корабли М.П. Моласа подошли к о. Энкаунтер, то «Диана» там и осталась, а остальные крейсера, приняв строй равностороннего треугольника с длиной стороны в 2 мили, и имея головным крейсер «Новик», пошли вперед. Но увы, всенепременное «условие избежания сильнейшего противника» сыграло с крейсерами злую шутку – отойдя на 25 миль от о. Энкаунтер, на «Новике» были замечены сигналы боевым фонарем. Не разбирая, кто перед ними, отряд повернул в Порт-Артур куда и прибыл без приключений, забрав по дороге «Диану» и войдя в 15.30 на внутренний рейд. Вся разведка свелась к обнаружению японского миноносца и двух джонок, так что единственным ее результатом была констатация отсутствия главных сил неприятеля в 50 милях от Порт-Артура.

Следующий выход состоялся 22 февраля. Изначально планировалось отправить «Новик» к бухте Инчендзы, с тем чтобы прикрыть ушедшие туда на разведку ночью 4 русских миноносца, а «Баян» и «Аскольд» должны были идти в порт Дальний и привести оттуда четыре парохода, предназначенных для затопления на рейде, с целью затруднения действия японских брандеров. Но, когда все три крейсера уже направились в море, на внешний рейд вышла «Диана», с которой по радиотелеграфу и сигналами передали новый приказ: всем крейсерам немедленно идти к Инчендзы, потому что там высаживаются японцы.

Надо сказать, что противодействовать высадке решили всерьез – генерал Фок выступил от Кинджоу, ведя полк и приданные ему орудия, а их Порт-Артура к Инчендзы вышел батальон при четырех орудиях. Собирались вывести и главные силы эскадры – броненосцы получили приказ развести пары и выходить на рейд с полной водой.

В это время крейсера М.П. Моласа подошли к Инчендзы, и в этот раз контр-адмирал действовал браво, и куда решительнее, чем при выходе 16 февраля. Русские обнаружили дымы неизвестных кораблей, тогда М.П. Молас приказал «Новику» произвести разведку бухты, в которой, по сведениям, высаживались японцы, сам же повел «Баян» и «Аскольд» навстречу неприятелю. Увы, боевой задор пропал в этот раз втуне – это оказались те самые 4 наших миноносца, которых должен был встретить и прикрыть «Новик». На них, кстати, не сразу опознали крейсера М.П. Моласа и сперва пытались отступить, но потом сумели сосчитать количество труб «Аскольда» — поскольку он единственный среди всех прочих русских и японских кораблей имел пять труб, стало ясно, что это свои.

Что же до «Новика», то он, как и было приказано, произвел разведку бухты, но увы, никого там не обнаружил – сведения о высадке японцев оказались ложными. Таким образом, отряду крейсеров контр-адмирала М.П. Моласа не оставалось ничего другого, как вернуться в Порт-Артур вместе со встреченными им миноносцами, которые, кстати, и стали причиной этой ошибки – начальник телеграфной станции в Инчендзы, доложивший о японской высадке, видел на самом деле высадку людей с русских миноносцев.

Таким образом, мы видим, что тезис «беречь и не рисковать» все же не в полной степени коснулся крейсеров Тихоокеанской эскадры и «Новика» — все же до прибытия С.О Макарова они неоднократно выходили в море и дважды вели бой против главных сил японского флота (27 января и 12 февраля).

Новый командующий

Степан Осипович Макаров прибыл в Порт-Артур утром 24 февраля 1904 г. и поднял свой флаг на бронепалубном крейсере «Аскольд», что совпало с другим радостным событием – в этот же день, наконец, удалось снять с мели эскадренный броненосец «Ретвизан».

Едва ли не первое, чем озаботился С.О. Макаров, приняв командование эскадрой – организация почти ежедневных выходов миноносцев в ночные дозоры. Это было непростое решение, с учетом того, что из 24 имевшихся на тот момент миноносцев полностью исправны были только 6, и еще два, хотя и могли выходить в море, но имели проблемы механизмов. Но…

Проблема заключалась в том, что японцы, если можно так выразиться, обнаглели донельзя. Два сильнейших русских броненосца и, пусть несовершенный, но все-таки перворанговый бронепалубный крейсер выведены из строя: в таком состоянии Тихоокеанская эскадра не могла дать Объединенному флоту генерального сражения с надеждой на успех. Русский флот не мог завоевать господства на море и с этим, скрепя сердце, на какое-то время еще можно было смириться, но вот с тем, что японцы умудрялись хозяйничать на внешнем рейде Порт-Артура по ночам, мириться было нельзя. К чему это привело, мы хорошо знаем – в результате ночной минной постановки японцев погиб «Петропавловск» и С.О. Макаров, а во время командования В.К. Витгефта в первый же выход эскадры в море, во время постановки на якоря на внешнем рейде броненосец «Севастополь» подорвался на мине. Плохо было уже то, что корабли эскадры ушли с внешнего рейда, не сумев отстоять его, теперь выход броненосцев был возможен только в «большую воду» и занимал много времени. Но при В.К. Витгефте внешний рейд Порт-Артура вообще представлял собой, если можно так выразиться, центральную минную позицию японцев. Русские корабли были заперты в собственной гавани, и, несмотря на все усилия трального каравана, любой выход с внутреннего рейда был чреват тяжелейшими потерями.

Иными словами, борьбу за море никак не следовало откладывать до тех пор, пока не вернутся в строй «Ретвизан», «Цесаревич» и «Паллада». Ее нужно было начинать прямо сейчас, с восстановления контроля над водным районом у Порт-Артура: ни в каком случае нельзя было позволять легким силам японцам регулярно действовать у главной базы флота. Решение подобной задачи было выгодно еще и тем, что, в случае боевых столкновений и получения повреждений у русских кораблей порт и ремонтные мощности находились в непосредственной близости, а вот поврежденным японским кораблям пришлось бы идти до своих баз сотни миль, что для небольших по размерам миноносцев могло оказаться чревато.

Все это Степан Осипович Макаров хорошо понимал. Наверняка он осознавал также и то, что подобные боевые действия могут дать нашим миноносникам бесценный боевой опыт, получать который, воюя в непосредственной близости от собственной базы, было безопаснее и проще, чем каким-либо иным способом. А потому уже 25 февраля, на следующий день после прибытия, он отправил в ночной дозор два миноносца, «Решительный» и «Стерегущий». С.О. Макаров предполагал, что японские миноносцы действуют с какого-то «аэродрома подскока», и потому направил миноносцы на разведку, с целью выявления японской миноносной базы в районе 90 миль от Порт-Артура. При этом «Решительному» и «Стерегущему» предписывалось атаковать крейсера или транспорты японцев, если таковые встретятся, но избегать боя с неприятельскими миноносцами без крайней на то нужды.

Дальнейшие события общеизвестны – «Решительный» и «Стерегущий» увидели крупный корабль неприятеля у Дальнинской бухты и попытались его атаковать, но, будучи демаскированы вырывающимися из труб факелами огня, были обнаружены японскими миноносцами, и, в итоге, не смогли выйти в атаку. Оба русских корабля с рассветом возвращались в Порт-Артур, но были перехвачены 3-им отрядом истребителей – им ничего не оставалось, как только принять бой, в котором «Решительный» сумел все же прорваться под защиту береговых батарей Порт-Артура, а «Стерегущий» героически погиб.

Мы не будем сейчас останавливаться на обстоятельствах последнего боя мужественного экипажа этого корабля: когда С.О. Макаров узнал обстоятельства дела, он немедленно вышел в море на выручку «Стерегущему», держа флаг на «Новике», за ним следовал «Баян». Увы, бой проходил на расстоянии примерно 10 миль от Порт-Артура и русские крейсера не успели – к тому моменту, когда они прибыли к месту действия, они уже ничем не могли помочь героическому миноносцу.

Разумеется, русские крейсера обстреляли японские миноносцы. Но огонь с большой дистанции не был эффективен, и японцы, пользуясь преимуществом в скорости, быстро отступили, а преследовать их было нельзя – на горизонте появились главные силы Х. Того, шедшие бомбардировать Порт-Артур. Так что крейсерам ничего не оставалось, как только вернуться обратно.

Лейтенант Н. Черкасов, находившийся на Золотой горе и наблюдавший за боем «Стерегущего», считал, что японские крейсера едва не отрезали «Новика», выйдя между ним и Порт-Артуром, и последнему удалось уйти только благодаря своей превосходной скорости, но японцы этого не подтверждают. В своей официальной историографии японцы указывают, что направили к месту боя миноносцев 4-ый боевой отряд Сотокичи Уриу в составе «Нанивы», «Такачихо», «Нийтаки» и «Цусимы», причем это было сделано еще до того, как появились русские крейсера. Но 4-ый боевой отряд не успел, и приблизился к месту боя лишь тогда, когда бой уже завершился, и миноносец «Сазанами» пытался буксировать «Стерегущего». Обнаружив, что к японским миноносцам подходят русские крейсера, С. Уриу бросился им на помощь, но увидел, что «Сазанами» бросил тонущий русский миноносец и уходит полным ходом. Теперь японским миноносцам ничего не угрожало, и 4-ый боевой отряд не стал вступать в бой и отвернул, прекратив сближение.

Таким образом, в этот раз «Новик» не добился успеха, но, вне зависимости от фактически достигнутых результатов, выход Степана Осиповича на маленьком крейсере имел огромное моральное значение для всей эскадры. Вспомним описание этого эпизода у Вл. Семенова:

«Как только сигнальная станция Золотой горы донесла, что в море идет бой между нашими и японскими миноносцами, для прикрытия их вышли из гавани «Аскольд» и «Новик». «Новик» — впереди.

—- Неужели адмирал сам отправился в эту «авантюру»? — вопрос, живо всех интересовавший и вполне естественный.

Офицеры, собравшиеся на мостике, усиленно протирали стекла биноклей, напрягали зрение… На «Аскольде» не было флага командующего…

—- Ну, понятно! Нельзя ж так рисковать… На легком крейсере… Мало ли что… — говорили некоторые…

—- На «Новике»! Флаг — на «Новике»! — вдруг, словно захлебываясь от азарта, закричал сигнальщик.

Всё кругом разом всколыхнулось. Команда, бросив завтрак, кинулась к бортам. Офицеры вырывали друг у друга бинокли из рук… Сомнения не было! На мачте «Новика», этого игрушечного крейсера, смело мчавшегося на выручку одинокому миноносцу, развевался флаг командующего флотом!..

Смутный говор пробегал по рядам команды… Офицеры переглядывались с каким-то не то радостным, не то недоумевающим видом…

—- Не утерпел!.. Не дождался «Аскольда» — пересел на «Новик!..» Черт возьми!.. Это уж чересчур!..

Но это было не «чересчур», а именно то, что требовалось. Это были похороны старого лозунга «не рисковать» и замена его чем-то совсем новым…».

Надо сказать, что в эту ночь в море выходили и другие русские миноносцы – приблизительно в 01.00 были замечены огни в море, и С.О. Макаров санкционировал выход в море отряда из четырех миноносцев для атаки. Последние действительно обнаружили 4 миноносца японцев и атаковали их, но этот бой, как и бой «Стерегущего», вне пределов темы нашего цикла статей.

Что же до «Новика», то он и «Баян» после не увенчавшейся успехом утренней спасательной операции вернулись на внешний рейд и пошли в гавань, однако тут же стали первыми целями для японских броненосцев, начавших перекидную стрельбу через Ляотешань и пытавшихся взять на прицел проход на внутренний рейд, по которым шли крейсера, а затем стрелявших по акватории внутреннего рейда. В ходе этого обстрела «Новик» никаких повреждений не получил, только несколько осколков упали на палубу, никого, впрочем, не задев.

На следующий день, 27 февраля, С.О. Макаров вывел эскадру в море для обучения совместному маневрированию, и конечно, «Новик» выходил с остальными кораблями, но ничего интересного в этот день не случилось, и, произведя различные эволюции на разных ходах, эскадра вечером возвратилась в Порт-Артур.

Затем в боевых действиях наступил перерыв, продолжавшийся до ночи на 9 марта, когда на внешнем рейде опять появились японские миноносцы, но были отогнаны огнем сторожевых судов. Днем появилась японская эскадра, с тем чтобы еще раз обстрелять корабли в гавани Порт-Артура перекидным огнем. Однако в этот раз С.О. Макаров вывел свои главные силы на внешний рейд, «приглашая» командующего Объединенным флотом сблизиться с ними для решительного боя. Имея всего пять броненосцев, С.О. Макаров не имел надежды разгромить японцев в море, но все же считал возможным принять бой под прикрытием береговых батарей.

Данный выход был совершенно беспрецедентным событием для Артурской эскадры, потому что ее тяжелые корабли покинули внутреннюю гавань «малой водой». «Большая вода» в тот день начиналась в 13.30, но уже в 12.10 все пять броненосцев находились на внешнем рейде, в полной готовности к сражению. Конечно, крейсера покинули гавань еще раньше – точное время выхода «Новика» на внешний рейд неизвестно, но он прибыл туда вторым, после «Баяна» (07.05) и до «Аскольда» (07.40). Тем не менее, сражения все же не состоялось – японцы не хотели подставляться под огонь береговых батарей, и даже попытка С.О. Макарова «раззадорить» последних атакой на броненосные крейсера 2-го отряда закончилась ничем – Х. Того соединил свои силы, которые Степан Осипович атаковать уже не мог, и отступил. В итоге все дело свелось к перекидной стрельбе – японцы вновь нанесли огневой удар по гавани, но получили ответ русских артиллеристов, сделавших заранее все необходимые приготовления для ответной перекидной стрельбы. «Новик» 9 марта никак себя не проявил и огня, по всей видимости, не открывал.

Спустя три дня крейсер вновь выходил с внутреннего рейда, встречая возвращавшиеся из дозора миноносцы,, а на следующий день, 13 марта, С.О. Макаров вновь вывел эскадру в море для эволюций, но у «Новика» в этот раз было особое задание. В 05.50 крейсер вышел на внешний рейд третьим после «Баяна» и «Аскольда», но когда эскадра, построившись, выдвинулась в море, «Новик» и три миноносца 1-го отряда, «Внимательный», «Грозовой» и «Боевой» были направлены к островам Мяо-тао для их осмотра. В 07.10 этот небольшой отряд отделился от эскадры и пошел выполнять приказание.

Уже через несколько минут были обнаружены дымы, о чем «Новик» доложил комфлота: это оказались английские транспорты. Однако С.О. Макаров распорядился продолжать выполнение приказа, а обнаруженные транспорты должен был осмотреть «Аскольд». По дороге к островам Мяо-тао на «Новике» были замечены несколько китайских джонок, но отправленный к ним «Внимательный» на обнаружил ничего подозрительного. Но в 09.05 был обнаружен небольшой пароход под японским флагом, шедший со стороны о. То-дзи-дао и имевший на буксире джонку. Он держал курс к «Внимательному», по всей видимости приняв его за японский миноносец. Немедленно весь отряд бросился на перехват японского судна, при этом «Внимательный», уже закончивший досмотр джонок, был к нему ближе всех. Японский пароход, обнаружив свою ошибку, пытался бежать, спустив флаг, но, конечно, ему это не удалось – «Внимательный», приблизившись к нему, сделал два выстрела. Тогда пароход остановился, сдал назад, и начал снимать людей с буксируемой им джонки: но, заметив приближение «Новика» и двух других миноносцев, не закончил своего занятия и вновь попытался бежать. «Внимательный» спустил шлюпку для ареста джонки, а сам пошел в погоню и быстро догнал японское судно – после нескольких выстрелов оно, наконец, остановилось, более уже не пытаясь спастись бегством.

В ходе осмотра выяснилось, что доставшийся русским кораблям приз – японский пароход «Хань-иен-мару». Впоследствии выяснилось, что он был направлен японцами для того, чтобы нанять китайские джонки для нужд японского флота, но, поскольку те отказывались наниматься, забирал их силой. На борту судна было обнаружено 10 японцев, 11 китайцев, много бумаг и ржавая мина Уайтхеда, по всей видимости, выловленная из воды. Часть японского экипажа, вероятно, состояла из лазутчиков, так как некоторые японцы были опознаны нашими моряками как грузчики и торговцы, до войны работавшие в Порт-Артуре. Интересно описывает этот момент лейтенант А.П. Штер:

Захваченную джонку утопили сразу, но пароход, залив предварительно топку, решили привести в Порт-Артур на буксире, каковой и был заведен с «Новика». Однако же, когда в 10.00 крейсер дал ход, он развил слишком большую скорость, отчего пароходик начал рыскать, и на нем буксиром вырвало брашпиль, сломало мачту и повредило форштевень. На «Новике» решили, что овчинка не стоит выделки, и потопили его несколькими выстрелами, после чего в 10.35 пошли на соединение с эскадрой, что и было выполнено без дальнейших приключений.В этот раз, к сожалению, эскадра завершила эволюции досрочно, по причине столкновения «Пересвета» и «Севастополя» — в результате С.О. Макаров приказал вернуться в Порт-Артур, не забыв, впрочем, распорядиться, чтобы на обратном пути корабли проверили девиацию.

В ночь на 14 марта японцы предприняли очередную попытку заграждения выхода с внутреннего рейда Порт-Артура, не увенчавшуюся успехом, но «Новик» в отражении ночной атаки участия не принимал. Не получил он приказа и в 05.02, когда, уже после атаки, к югу от Порт-Артура были замечены миноносцы и береговые батареи открыли по ним огонь. Однако, около 06.00 показались тяжелые корабли японцев, и Степан Осипович немедленно приказал эскадре выходить на внешний рейд. Первыми, как и ожидалось, приказ выполнили крейсера – «Баян», «Аскольд» и «Новик». В 06.30 по неприятелю открыли огонь батареи Тигрового полуострова, и крейсера присоединились к ним, однако дистанция до японцев была слишком велика, так что они вскоре прекратили огонь.По словам японцев, русские крейсера обстреляли миноносцы, занимающиеся спасением оставшихся в живых после неудачной попытки заграждения, при этом, с их слов, «Аскольд» шел на восток, а «Баян» и «Новик» — на запад. Официальная японская историография прямо не говорит о предельны расстояниях, но отмечает, что русские открывали огонь эпизодически, при этом половина их снарядов падали недолетами.

В 09.15 С.О. Макаров вывел оставшиеся у него корабли на внешний рейд и приготовился к сражению. После повреждения «Пересвета» и «Севастополя», у него оставалось всего три броненосца: флагманский «Петропавловск», «Полтава» и «Пересвет», тем не менее, их выход в море показал Х. Того что попытка закупорить проход брандерами провалилась. Как ни странно, и в этот раз японцы не рискнули принять бой и отступили – в 10.00 главные силы Х. Того скрылись за горизонтом. Сами японцы объясняют свое нежелание сражаться тем, что русская эскадра не отходила далеко от берега. С одной стороны, такое решение выглядит осторожностью на грани трусости, так как японцы располагали 6 броненосцами и 6 броненосными крейсерами против всего 3 броненосных и 1 броненосного крейсера русских. Но, очевидно, Х. Того не хотел подставляться под пушки береговой артиллерии – дело в том, что у японцев, судя по всему, сложилось несколько превратное впечатление о ее эффективности. По некоторым данным, они предполагали, что большая часть попаданий в их корабли в бою 27 января 1904 г являлась результатом стрельбы русских береговых батарей. Это было неверно, так как, изучение попаданий в японские корабли в сопоставлении с калибрами орудий, которые вели по ним огонь наводят на мысль, что наши береговые батареи вообще не смогли попасть во врага ни разу. Даже если это и неверно, и несколько попаданий все-таки было, то во всяком случае, крепостные орудия Порт-Артура не сыграли в том бою значительной роли. Но Х. Того, очевидно, считал по-другому, и не хотел представлять возможности русским упражняться в стрельбе по его броненосцам, тем более, что сравнительно недавно русские продемонстрировали весьма точную перекидную стрельбу на большие расстояния.

В общем, Х. Того предпочел отступить, и у наших крейсеров опять не возникло повода отличиться.

Это было последнее дело, в котором «Новик» участвовал под командованием Н.О. фон Эссена. Уже на следующий день, 15 марта Николая Оттовича пригласил к себе С.О. Макаров и сообщил, что собирается назначить его командиром эскадренного броненосца «Севастополь». Спустя два дня, 17 марта 1904 г., под крики «ура!» команды, Н.О. фон Эссен покинул «Новик», пребывая в весьма двойственных чувствах. Он писал жене: «…хотя это …и повышение, но я не очень ему радуюсь. К «Новику» я привык, и крейсерская служба мне более по душе, да и там каждый меня знал…».

Командование крейсером принял Максимилиан Федорович фон Шульц, про которого Н.О. фон Эссен писал: «Он бравый, энергичный и смелый офицер, и ему не обидно сдать мой блестящий крейсер, зная, что отдаю в хорошие руки».

Безусловно, фон Шульц был опытным и инициативным офицером, но не все у него получалось сразу. Так, 29 марта едва не произошел конфуз – в этот день С.О. Макаров в очередной раз вывел Тихоокеанскую эскадру на учения, и в это время был обнаружен небольшой норвежский пароход, который незнамо как занесло в эти воды. По сигналу комфлота, «Новик» отправился на досмотр. Пароход сразу подчинился приказам, но, когда лейтенант А.П. Штер поднялся на борт, фон Шульц принял решение провести досмотр не в море, а привести судно в Порт-Артур, что он и доверил сделать находящемуся на пароходе лейтенанту. В общем, «Новик» забрал шлюпку и ушел, а А.П. Штеру нужно было привести каким-то образом «норвежца» в Порт-Артур. Все бы ничего, но соответствующей лоции на судне не оказалось, а даже если бы и нашлась, на ней во всяком случае не могло быть отмечено минных банок, поставленных русскими кораблями… Дальнейшее А.П. Штер описывал так:

Как я умудрился благополучно дойти до Артура, сам не понимаю…».

А затем наступил трагический день 31 марта. Как известно, С.О. Макаров приказал провести крупный миноносный рейд к островам Эллиот, где, по имеющимся данным, могли находиться крупные боевые и десантные силы японцев. Миноносцы никого не обнаружили, но на обратном пути «Страшный», отколовшийся от основного отряда, в темноте вступил в кильватер японским миноносцам и, когда стороны опознали друг друга, вынужден был вступить в безнадежный бой.Ему на помощь выдвинулся броненосный крейсер «Баян», которому С.О. Макаров поручил быть готовым с рассветом к походу и бою как раз на такой случай. Все же «Баян» не успел, к тому моменту, как он прибыл к месту событий, миноносец уже погиб

Однако к этому времени и к японцам подошло подкрепление – 3-ий боевой отряд, «собачки» «Иосино», «Такасаго», «Читосе» и «Касаги», поддержанные броненосными крейсерами «Асама» и «Токива». Несмотря на очевидное неравенство сил и падающие кругом снаряды, «Баян» остановился, спустил шестерку и вельбот, и приступил к спасению выживших членов экипажа «Страшного». Каждая из шлюпок спасла по два человека, и еще одного удалось поднять непосредственно на крейсер, а всего, тем самым, было спасено пять человек, причем в это время «Баян» вел бой. Затем крейсер, несмотря на то, что с него наблюдали еще двух или трех человек, плававших, держась за обломки, вынужден был поднять шлюпки и вернулся в Порт-Артур: людей отнесло слишком далеко, и спасти их, находясь под огнем шести крейсеров, было уже невозможно.

Узнав, что «Баян» вступил в бой, С.О. Макаров в 05.40 приказал дежурившему крейсеру «Диана» идти ему на помощь, а «Аскольду» и «Новику» срочно разводить пары. Вскоре после этого ему сообщили о появлении шести японских крейсеров – предполагая, что за ними наверняка идут и главные силы японцев, Степан Осипович в 06.00 распорядился эскадренным броненосцам поднимать пары и по готовности выходить на внешний рейд.

В 06.40 «Новик» вышел на внешний рейд, при этом на нем находились «Диана» и три миноносца. На крейсере видели «Баян», находящийся примерно в трех милях от «Новика», и сразу пошли к нему: а в 3-4 милях от «Баяна» виднелись уже упомянутая шестерка японских крейсеров. Приблизившись к «Баяну», «Новик», по всей видимости, пошел ему в кильватер, очевидно, к этому времени расстояния до японских крейсеров было уже слишком велико, поэтому комендоры «Новика» не стреляли. Следуя за «Баяном», «Новик» вернулся на внешний рейд и вступил в кильватер отряду крейсеров.

07.00 на внешний рейд вышел «Петропавловск», за ним, спустя четверть часа – «Полтава», но остальные броненосцы задержались, так как сильный ветер не позволил портовым катерам развернуть их быстро носами ко входу, а «Пересвет» в 07.45, снимаясь с якоря, умудрился еще и приткнуться к мели, с которой снялся только через полчаса. В то же время, Степан Осипович, узнав от командира «Баяна», что тому не удалось спасти несколько человек из экипажа «Стерегущего», повел свой отряд в море. При этом строй, судя по всему, был таким – первым, показывая дорогу, шел «Баян», за ним – флагманский «Петропавловск», которому в кильватер шли «Полтава» и отряд крейсеров. Миноносцы находились на траверзе «Полтавы».

Примерно в 08.00, подойдя к месту гибели «Страшного» на «Баяне», который вырвался далеко вперед, обнаружили 6 японских крейсеров, его командир, Роберт Николаевич Вирен, поднял сигнал «Вижу неприятеля». В 08.15 японцы с расстояния 50-60 кабельтов открыли по «Баяну» огонь. С.О. Макаров приказал своему единственному броненосному крейсеру занять свое место в строю крейсеров, что и было исполнено. Затем, как отмечали в своей официальной историографии японцы: «Неприятель, пользующийся преимуществом в силе, принял наступательный образ действий и направился к отряду». В это время строй русских кораблей был такой: «Петропавловск», «Полтава» (ошибочно опознанная японцами как «Севастополь»), «Аскольд», «Баян», «Диана», и «Новик».

Почему С.О. Макаров не использовал «Новик» по его прямому назначению, для разведки неприятеля, а поставил его в самый хвост колонны, откуда крейсер не сделал ни одного выстрела? Точно мы этого знать не можем, но, вероятно, резоны русского командующего были таковы. Выводя эскадру от Порт-Артура он уже знал о том, что где-то рядом находятся шесть японских крейсеров, а горизонт в сторону, где ожидался неприятель был подернут туманом. В этой ситуации любой разведчик рисковал быть обнаруженным превосходящими силами на дистанции, хоть и достаточно большой, но все же допускающей возможность попаданий тяжелыми снарядами. Очевидно, что «Баян», также задумывавшийся его создателями как разведчик при эскадре, в такой ситуации куда лучше годился на эту роль, а кроме того, должен был показать место гибели «Страшного». Присоединение к «Баяну» еще и «Новика», очевидно, ничего не давало в плане разведки, почти не усиливало артиллерийскую мощь «Баяна», но создавало риск тяжелых повреждений «Новика».

Дальнейшее общеизвестно. Вскоре на горизонте показались 9 японских кораблей, которые на русской эскадре были опознаны как 6 броненосцев, 2 броненосных крейсера (это были «Ниссин» и «Касуга», впервые появившиеся под Порт-Артуром) и «судно типа «Чин-Иен»». Разумеется, сражаться с такими силами небольшой русский отряд не мог, и Степан Осипович приказал отступать, причем на обратном пути крейсера и миноносцы пошли вперед, а броненосцы как бы прикрывали их отступление. Затем, вернувшись на внешний рейд, С.О. Макаров решил, как уже было неоднократно ранее, дать бой японцам под прикрытием береговых батарей, но, выходя на позицию, «Петропавловск» взорвался.