Броненосные крейсеры «Rivadavia» и «Могепо» («Касуга» и «Ниссин»), куплены Россией. Часть-1.

Броненосные крейсеры «Rivadavia» и «Могепо» («Касуга» и «Ниссин»), куплены Россией. Часть-1.

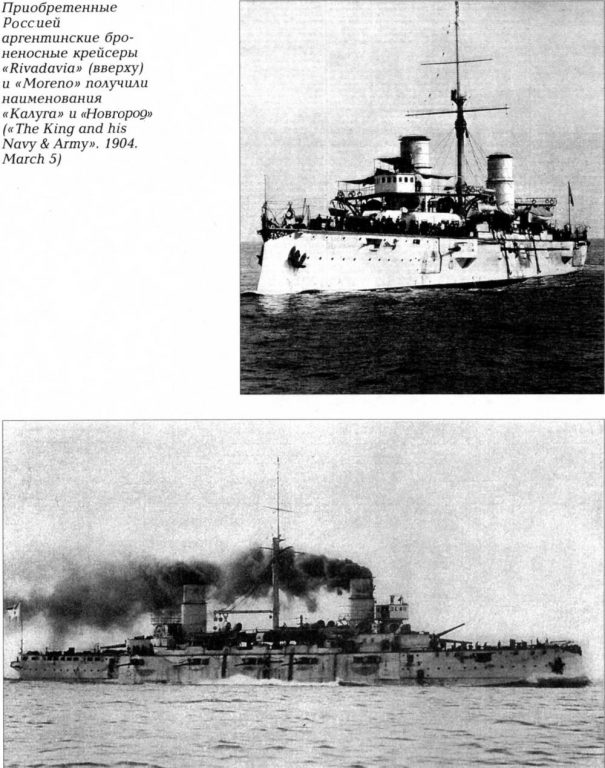

Межгосударственные сделки по приобретению боевых кораблей в то время не были редкостью. Более того, в самый канун русско-японской войны, в декабре 1903 года, именно Аргентина и Чили наглядно продемонстрировали, что готовы отказаться от значительной части своих военно-морских флотов: два эскадренных броненосца, строившихся в Великобритании для Чили («Constitution» и «Libertad») приобрела в это время Англия, а только что построенные в Италии аргентинские броненосные крейсеры «Rivadavia» и «Могепо» купила Япония, включив в состав своего флота под названиями «Касуга» и «Ниссин». С конца марта 1904 года они уже принимали участие в боевых действиях против русского флота. Россия также имела шанс приобрести эти крейсеры, однако военно-морское руководство страны по ряду причин отказалось от покупки, сославшись на отданное в 1901 году указание императора осуществлять военное кораблестроение только в России. Эта ошибочная позиция лишь усугубила неравенство сил на дальневосточном театре и тем самым объективно способствовала открытию переговоров о сделке в крайне неудачное для таких контактов военное время.

АИ.

Противоречия между Россией и Японией нарастали как снежный ком, и война на Дальнем Востоке становилась неизбежной. Япония реализовывала свою программу 1896 года «6-6» (6 броненосцев и 6 броненосных крейсеров) настолько интенсивно, что Россия вынуждена была обратиться к постройке боевых кораблей во Франции, США и Германии. Однако многочисленные мелкие неурядицы и несогласованность между требованиями Морского технического комитета (МТК) и кораблестроительными традициями фирм-поставщиков привело руководство Морского министерства к решению строить военные суда только на собственных верфях. Царь Николай II дал соответствующее указание. Но к началу 1903 года стало ясно, что постройка специально созданных для Дальнего Востока броненосцев типа «Бородино» запаздывает, а количество броненосных крейсеров на тихоокеанском театре в любом случае будет явно недостаточным.

Как раз в это время решалась судьба «повисших в воздухе» южноамериканских заказов. В конце 1902 года вице-адмирал Н.И.Скрыдлов получил через своего старого знакомого, итальянского вице-адмирала Кандиани, частное предложение от фирмы «Орландо» купить заказанный Аргентиной броненосец типа «Рома». В январе следующего года чилийское правительство провело зондаж о возможности продажи в Россию своих «противокрейсерских» броненосцев «Конститусьон» и «Либертад», в это время уже спущенных на воду в Англии. Морской министр адмирал П.П.Тыртов твердо стоял на принятом ранее решении, и, похоже, был прав: итальянский броненосец существовал лишь на бумаге, а англичане так или иначе не допустили бы покупки строившихся у них кораблей «врагом своего друга». Чтобы раз и навсегда покончить с этим вопросом, британское Адмиралтейство само приобрело чилийские броненосцы, хотя они не соответствовали тактическим взглядам флота Его Величества. Оставались аргентинские «Ривадавия» и «Морено», спущенные на воду к марту 1903 года.

Действительно, в августе того же года фирма «Ансальдо» направила в Российский Главный морской штаб предложение купить оба крейсера. Новый управляющий Морским министерством адмирал Ф.К.Авепан, сменивший умершего П.П.Тыртова, поручил рассмотреть этот вопрос контр-адмиралу З.П.Рожественскому, исполняющему обязанности начальника Морского штаба. Будущий командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой уведомил русское посольство в Италии, что Морское министерство не собирается приобретать эти крейсера. Итальянцы, вполне дружелюбно настроенные к России и одновременно рассчитывавшие получить с нее солидный куш, вновь обратились, на сей раз через морского агента в Лондоне И.Ф.Бострема, с предложением о покупке «Ривадавии» и «Морено» с полным боезапасом.

6 декабря 1903 года российский Морской штаб вынес окончательный вердикт — корабли купить! Сделка была оформлена 29 декабря: оба крейсера – получившие названия «Новгород» и «Калуга» — стали собственностью Российской империи, по цене 760 тыс.фунтов стерлингов за каждый.

Вокруг покупки аргентинских крейсеров возникло немало домыслов, побуждающих и доныне историков к спорам и малообоснованным крайним мнениям. С одной стороны, эта история подавалась как «очередная авантюра царского режима», предпринятая лишь с целью дать в конце концов погреть руки различным посредникам. С другой стороны, и правительство и военно-морское руководство упрекались в неразворотливости и косности, из-за чего не удалось приобрести «совершенно необходимые корабли». На деле же вопрос сводился к обычной «угадайке»: начнется ли вскоре война или нет? Морское министерство все же надеялось, что будет достаточно в очередной раз продемонстрировать на Дальнем Востоке мощь России, а самих боевых действий удастся избежать. В этом случае при покупке двух «Гарибальди» русский флот приобретал две весьма чужеродные боевые единицы и кучу проблем. ГМШ и МТК весьма трепетно относились к таким характеристикам боевых судов, как их соответствие морской доктрине и наличие на них отечественной артиллерии. Итальянские «аргентинцы» не удовлетворяли ни тому, ни другому требованию. Хотя они и имели вдвое больший вес бортового залпа по сравнению со считавшимся наиболее удачным броненосным крейсером «Баян», но явно уступали ему по мореходности, автономности и запасу хода — основным параметрам, которыми должны были обладать русские крейсера. С их включением в состав действующих сил отечественный флот «обогатился» бы сразу тремя новыми типами орудий, к тому же производства Британии, то есть потенциального противника. Не смотрелись бы «новички» и в составе линейных сил, поскольку в России не предусматривалось развитие броненосцев второго класса. Так что, если бы война не вспыхнула немедленно (а началась 1905 году), пришлось бы заняться дорогостоящим перевооружением и переоборудованием не вполне современных и тактически неподходящих кораблей.

С другой стороны, большинство проблем стратегии кораблестроения отпало при начавшейся войне. Для боевых действий против Японии не столь важна была «чистота» крейсеров с точки зрения соответствия военно-морской доктрине, сколько их боевая мощь. Не столь острой стала и проблема нахождения в русском флоте английских орудий: прилагавшегося боезапаса хватило на сражения. Судьба же кораблей после окончания войны отходила бы в такую «туманную даль», что об этом не приходилось и беспокоиться. Не говоря уже о том, что приобретение этих крейсеров автоматически устраняло возможность их появления во флоте противника. Так что Морскому штабу и его начальнику необходимо было угадать: идти ли на риск такой покупки? З.П.Рожественский угадал.

31 января 1904 года отряд Вирениуса наконец-то добрался до Джибути, где получил приказ из Петербурга дождаться прибытия крейсеров «Новгород» и «Калуга», а после двигаться на Дальний Восток. Хотя и существовала опасность, что японцы могут уничтожить русский отряд, было принято решение прорываться на восток – с присоединившимися двумя броненосными крейсерами, русские обладали достаточной мощью чтобы противостоять крейсерам Камимуры.

По пути отряд вел крейсерскую войну, нарушая судоходство у Японских островов. Япония — островная держава, и уже в то время она зависела от поставок ресурсов. Русские крейсеры могли нанести очень серьёзный удар по японской экономике.

В 1902 году из собственного сырья японцы выплавляли 240 тыс. тонн чугуна и добывали всего 10 млн. литров нефти. А потребность империи в этом же году составила 1850 тыс. тонн чугуна и 236 млн. литров нефти. Стоимость импорта черных металлов и металлоизделий в 1901 году составила 24,4 млн. иен, нефти и нефтепродуктов — 15 млн. иен, машин и оборудования для промышленности — 16,6 млн. иен, шерсти и шерстяных изделий — 12 млн. иен. Эти четыре группы товаров составляли более 54% всей стоимости японского импорта в 1901 году. Во время войны Япония получила почти всё тяжелые орудия из-за границы. В 1904-1905 гг. в Японию ввезли огромное количество различного вооружения, в том числе военно-морского, включая торпеды и даже подводные лодки. Крейсерская война могла серьёзно подорвать боеспособность Японии и даже вынудить её искать мира.

Из-за блокады Порт-Артура, было принято решение, что отряд Виренеуса должен прорываться во Владивосток.

***

В пятый поход (начался 30 мая), Владивостокский отряд крейсеров шел другим составом «Ослябя», «Калуга», «Новгород», «Россия», «Громобой», «Рюрик», «Богатырь» и «Аврора». С таким составом, русские могли на равных противостоять броненосным крейсерам Камимуры. Впрочем, учитывая, что японцы потеряли броненосцы «Хатсусе» и «Ясима», и адмирал Того был вынужден усилить свою эскадру крейсерами «Асама» и «Якумо», то русские даже обладали преимуществом перед японцами.

Крейсер «Дмитрий Донской» ввиду недостаточной скорости, было решено отправить в самостоятельное рейдерство в Тихий океан. Легкий крейсер «Алмаз» 1-го мая вылетел на камни (около м.Брюса), и до сентября был ремонте (был довооружён 120-мм орудиями).

В шестом (и последующих) походах, русские, учтя недостаточную дальность крейсеров (прежде всего «Авроры»), стали использовать дополнительные транспорты с углем.

Бой между Владивостокским отрядом крейсеров и эскадрой Камимуры произошел 1-го августа в Корейском проливе. Преимущество русских в артиллерии и крупных кораблях не могло не сказаться – японский отряд отступил, потеряв крейсер «Адзума». Тем не менее, русские моряки пришли к выводу о слабости своей артиллерии, и модернизировали свои крейсера.

Учтя удачный опыт ВОК (отвлекли часть кораблей противника, да еще и потопили один), адмирал Рожественский предполагал повторить поход владивостокских крейсеров. Обе части русского тихоокеанского флота — Вторая тихоокеанская эскадра (под командованием Рожественского) и Владивостокский отряд крейсеров (под командованием Иессена) должны были встретиться в Корейском проливе 14-го мая 1905 года.

Однако в этот раз, история пошла по-другому.

Адмирал Того не стал делить силы, одновременно борясь с двумя частями русского флота, а сосредоточил броненосцы и крейсера в одном месте. В результате, к моменту подхода Владивостокского отряда, шедшие с Балтики корабли были серьезно повреждены. Да и соединение эскадр, на общий исход сражения это не повлияло: русские понесли поражение, потеряв корабли «Суворов», «Ослябя», «Сисой Великий», «Новгород», «Рюрик» и «Адмирал Ушаков» (японцы потеряли крейсер «Асама»). Прорвавшиеся корабли имели столь солидные повреждения, что ни о каком продолжении борьбы за море (и продолжение крейсерства) речи не было.

***

Таким образом, можно сделать вывод:

Владивостокский отряд крейсеров (с присоединившейся эскадрой Виренеуса) не в полной мере оправдал надежды, которые на него возлагали в Адмиралтействе. Но все же, за все время крейсерства русским отрядом был нанесен серьезный удар по японским коммуникациям, что не могло не сказаться на японской экономике, и конечном счете русско-японской войны. Не случайно, опыт рейдирования на коммуникациях противника во время Русско-японской войны был положен в основу Германского плана действий их рейдеров (вспомогательных крейсеров) в самом начале Первой Мировой войны. Однако немецкие рейдеры (в том числе и линейные крейсера «Блюхер», «Фон дер Танн», «Мольтке») хотя и добились успехов (как в борьбе с торговцами, так и в столкновениях с боевыми кораблями), но в конечном счете были потоплены англо-франко-японскими кораблями.

В виду наличия крупных крейсерских сил, МГШ повел иную политику возрождения флота, построив один крейсер по проекту «Баян», и два по проекту «Адмирал Макаров» (в РИ «Рюрик-2») и «Паллада».

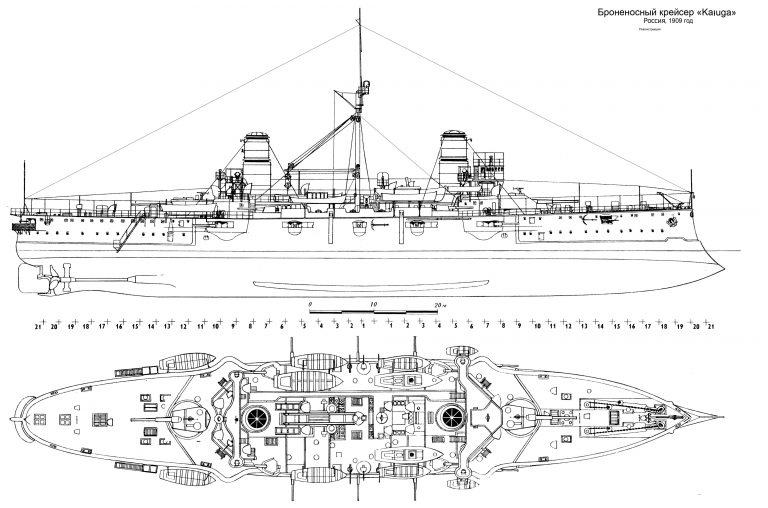

Крейсера «Калуга» был модернизированы: на нем была усиленна артиллерия вместо двух 203-мм поставили одно 254-мм орудие (сходной модернизации подверглись и «Макаров» и «Палладой»), заменили 152-мм на 130-мм орудия, и установили две мачты вместо одной.

В годы Великой войны, «Адмирал Макаров», «Паллада» и «Калуга» образовывали 1-ю бригаду крейсеров. Данная бригада была «зубастой» (18 254-мм орудий), что позволяло рассчитывать на успех не только при встрече с немецкими броненосными крейсерами, но и одолеть (при возможности) линейный крейсер. В частности, это было наглядно продемонстрировано в Готландском бою – немецкий отряд был полностью разгромлен.

В советском флоте, «Калуга» прослужила недолго (успев побывать и учебно-боевыми кораблем, и плавучим складам), и была проданы на металлом. Однако продажа устаревшего крейсера позволила, сохранить в советском флоте крейсера «Макаров» и «Паллада».

Использованы

https://forums.airbase.ru/2005/10/t35016—nissin-i-kasuga.html;