Борис Иванович Черановский и его «параболы» Часть 2

БИЧ-1

Реализация этого летательного аппарата конструкции Черановского состоялась во многом благодаря поддержке московского кружка планеристов «Парящий полет», председателем которого являлся военный летчик К.К. Арцеулов. Этот небольшой планер, представляющий первое «летающее крыло», построили к весне 1923 г.

В позднейших записях сам автор проекта записал, что акт о предварительных испытаниях этой первой «параболы» был утвержден 16 марта 1923 г. По другим сохранившимся документам предварительные испытания состоялись 1 апреля 1923 г. на аэродроме Московской школы авиации (восточная часть Ходынки). Несмотря на плохое состояние летного поля – снег почти растаял и кругом стояли лужи воды – планер привязали к аэросаням и буксировали вдоль аэродрома, наблюдая за состоянием устойчивости и управляемости. Выяснилось, что планер хорошо сохраняет поперечную устойчивость, отмечалась достаточная чуткость рулей. Акт предварительных испытаний утвердили члены кружка планеристов Арцеулов, Надашкевич, Михеев.

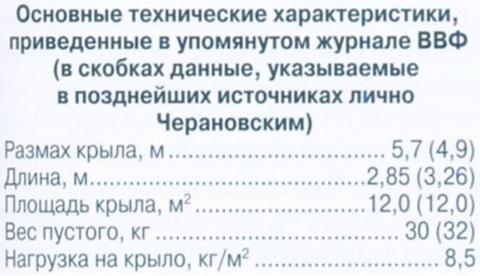

1 ноября 1923 г. на южном побережье Крымского полуострова в местечке Коктебель открылись первые советские планерные состязания, на которые было представлено 10 планеров (заявили 20 аппаратов). Планер Черановского на состязаниях шел под №7, назывался просто «БИЧ», без использования цифрового индекса. Популяризатор авиации Евгений Бурче (известен также как автор советских защитных окрасок и камуфляжей) в журнале «Вестник Воздушного Флота» № 6/1923 г. в отношении этого планера записал:

«Моноплан, состоящий из одного сплошного крыла толстого профиля, имеющего в плане параболу. Конструктивно выполнен в виде фермы. Обычные рули отсутствуют, их заменяют большие, во всю заднюю кромку элероны, имеющие кроме взаимно противоположных движений также и совместные».

При совершении первых попыток взлета летчиком В.Ф. Денисовым при очень слабом ветре планер не отрывался от земли. Черановский продолжал совершенствовать свою конструкцию, в частности оборудовал руль поворота, однако в последние дни состязаний из-за недостатка летного состава планер не был испытан.

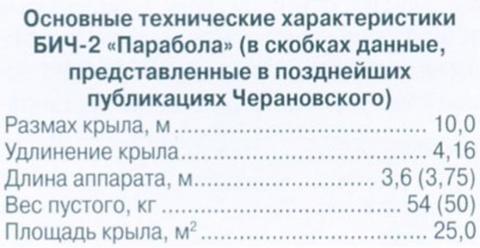

БИЧ-2 «Парабола»

Второй планер, выполненный по схеме обитаемое «летающее крыло», отличался отдельными усовершенствованиями и увеличенными размерами. В частности, удлинение крыла увеличилось со значения 2 до значения 4. Использовался крыльевой аэродинамический профиль «Геттинген 436» с относительной толщиной в районе продольной оси 11%. Крыло рациональной ферменной конструкции и малого веса позволило получить нагрузку всего 2,24 кг/м². Для передвижения по земле и осуществления взлета и посадки в центре конструкции было оборудовано одно колесо в обтекателе, по бокам размещались костыли-подпорки. Вертикальное оперение состояло из руля поворота без киля. Элероны, размещенные вдоль задней кромки крыла, выполняли также функцию рулей высоты. Пилот забирался в планер через отверстие перед единственным колесом, затем отверстие закрывалось матерчатым клапаном и зашнуровывалось так, что из поверхности крыла торчала лишь голова.

Под обозначением БИЧ-2 «Парабола» аппарат впервые был представлен на 2-х планерных состязаниях в Коктебеле 20 сентября 1924 г. В этот же день состоялся первый полет, который осуществил военный летчик Борис Кудрин. Несмотря на вполне обоснованные сомнения в успешности мероприятия, этот полет оказался весьма удачным и планер «Парабола» при равных стартовых условиях пролетел далее всех других конструкций.

В течение сентября 1924 г. провели еще ряд полетов, которые позволили утверждать, что система управления планером не вполне совершенна, поэтому далее эксперименты прекратили. Выяснилось, что руль поворота, затеняясь крылом, почти не действовал – Кудрин производил развороты при помощи элеронов. В дальнейшем решено было установить по концам крыла два руля, которые могли действовать и как воздушные тормоза.

В полете 25 сентября Кудрин выяснил, что БИЧ-2 на больших углах атаки летает более устойчиво, а стояночный угол 15-18° способствует быстрому отрыву от земли.

Всего в сентябре 1924 г. по данным летчика Кудрина было выполнено 27 полетов (Черановский сообщал о 28 полетах), наиболее продолжительный длился 1 мин 20 с. Эти полеты позволяют считать планер БИЧ-2 первым в мире успешно испытанным аппаратом, определяемым как полноценное обитаемое «летающее крыло».

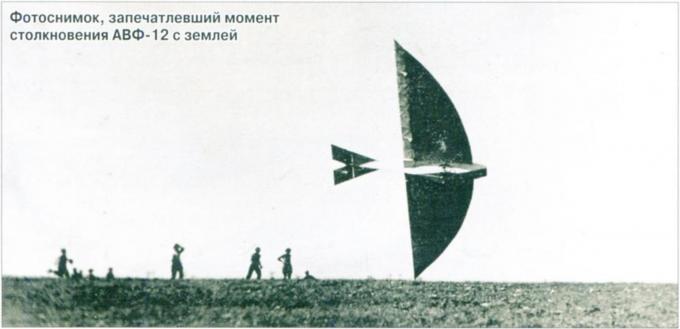

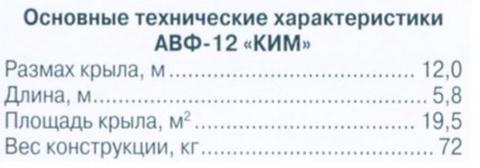

АВФ-12 «КИМ»

На вторые состязания в Коктебеле осенью 1924 г. также был привезен планер конструкции Черановского нормальной схемы, но с крылом, имеющим параболическую переднюю кромку. Под обозначением АВФ-12 «КИМ» (Академия Воздушного Флота-12 «Коммунистический Интернационал Молодежи») планер построили в мастерских при Центральном Коммунистическом клубе Хамовнического района г. Москвы. Окончательную сборку и регулировку АВФ-12 произвели в Коктебеле. При совершении первого полета планер, в отношении которого использовали определение «парабола с хвостом», скользнул на крыло и перевернулся на спину. Признавалось, что причиной происшествия стала недостаточная эффективность рулей. О дальнейших полетах АВФ-12 сведения отсутствуют.

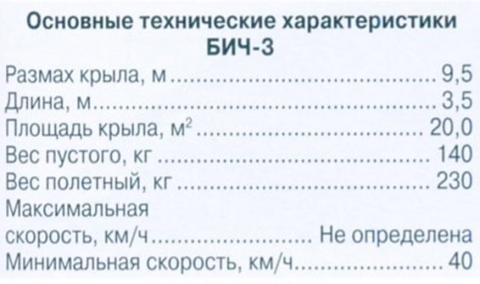

БИЧ-3

Практически сразу после возвращения из Коктебеля, где полеты планера БИЧ-2 доказали реальность и жизнеспособность выбранной схемы, Черановский приступил к проектированию самолета БИЧ-3, который стал первым из построенных им впоследствии 6 самолетов-бесхвосток. Следует отметить, что в этом, 1924 г., Черановского зачислили на 1-й курс Военно-Воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского. Забегая вперед, отметим, что академию он не окончил, а в 1927 г. ушел с 3-го курса по неизвестной причине. Впрочем, данное обстоятельство не сказалось на отношениях с академией – именно здесь Черановский построил ряд своих оригинальных аппаратов.

Самолет БИЧ-3 имел предельно простые формы, от планера БИЧ-2 отличался наличием фюзеляжа и мощным однокилевым вертикальным оперением. Строился самолет в мастерских Московского кустарно-промышленного техникума на средства, собранные «Обществом Друзей Воздушного Флота» (ОДВФ). Постройка завершилась осенью 1926 г.

Задняя кромка крыла БИЧ-3 состояла из нескольких секций и использовалась как рули высоты и элероны. Самолет был оборудован одноколесным шасси и боковыми опорами, размещенными на законцовках крыла. В отношении установленного на самолете двигателя «Блекборн-Томтит», мощностью 18 л.с., указывалось, что он недостаточно надежен.

Первый полет летчика Кудрина на самолете БИЧ-3 состоялся 30 августа 1926 г. на Центральном аэродроме в Москве. Борис Кудрин впоследствии так описал свои впечатления от этого испытания:

«Мы были уверены тогда, что все проверенное на планере будет годиться и на самолете. Однако в действительности это оказалось далеко не совсем так. Взлет планера осуществлялся просто: во время короткого разбега по земле его поддерживал сопровождающий, обычно сам конструктор Черановский. Стоило ему пробежать шагов пятнадцать с планером, как планер отрывался от земли и оказывался в воздухе. При встречном ветре это происходило еще проще. Осматривая самолет БИЧ-3, я думал, что у него будет такая же управляемость на разбеге, как и у планера. Того же мнения был и его конструктор. Мы никак не могли предвидеть, что самолет, с нагрузкой на крыло, увеличенной вдвое по сравнению с планером, полностью потеряет поперечную управляемость в начале разбега при взлете и в конце пробега при посадке…

От места стоянки предстояло отрулить к взлетно-посадочной полосе. Я сел в машину, проверил работу мотора и, убедившись в его полной исправности, велел убрать из-под колеса колодку. Самолет стоял, накренившись вправо. Я дал газ, но машина, вместо того, чтобы рулить прямо, как того требовалось, неожиданно развернулась вправо. «Болельщики» бросились врассыпную.

Самолет снова повернули в нужном направлении. Теперь он стоял с креном влево, опираясь на левый подкрыльный костылик. Снова дал газ, и снова меня резко развернуло, но на этот раз влево. После еще нескольких попыток двигаться если не прямо, то хотя бы туда, куда я хочу, я убедился, что это совершенно невозможно; самолет разворачивался словно циркуль…

Оставалось одно: ждать сильного ветра, который бы обеспечил поперечную управляемость самолета с самого начала разбега. Наконец ветер пришел.

Стараясь не привлекать к себе внимания, тихо на руках выносим самолет на взлетно-посадочную полосу. На этот раз наши расчеты оправдались: ветер был настолько силен, что работая элеронами на стоящей неподвижно против ветра машине, мне удалось, как на планере, поднять крыло с подкрыльного костылика, поставить самолет на одно колесо и сбалансировать его. Теперь только оставалось дать газ и взлететь, что я и сделал, не очень представляя, что меня ожидает на посадке…

Благополучно делаю круг, выхожу на прямую для посадки и, убедившись, что я рассчитал посадку правильно, выключаю мотор. Причем не уменьшаю газ, а именно выключаю контактом, чтобы остановить вращение винта и тем самым приблизить условия посадки к уже изученной мною посадке на планере.

Посадку удалось выполнить в полном соответствии с расчетом. Приземление получилось мягкое и точно на одно колесо. При этом я «притер» самолет к земле, однако в последний момент, когда скорость была почти совсем погашена, правый подкрыльный костылик чиркнул по земле, и самолет резко развернуло вправо. Разворачиваясь, он наклонился вперед и оперся передней кромкой центроплана о землю. К нашей великой радости, никакой поломки не произошло: винт стоял горизонтально и самолет больше не двигался.

Позже я много раз поднимался в воздух на этом «летающем крыле», испытал его всесторонне. Самый продолжительный полет мой на БИЧ-3 происходил 3 ноября 1926 года и длился целых 8 минут. По тем временам это было не так уж и плохо. К тому же это были первые шаги…..».

Всего по данным Б.И.Черановского было выполнено 18 полетов БИЧ-3. Их принципиальная важность заключалась в доказанной реальности самой схемы самолета «летающее крыло», позволившей развивать это направление и в дальнейшем.

К особенностям пилотирования БИЧ-3 следует отнести тенденцию к капотированию на земле по причине передней центровки. В полете ручку управления первоначально тянуло вперед. Недостаток смогли устранить путем отгибания задней кромки закрылка вниз. Позднее на основе этого самолета был создан усовершенствованный двухместный аппарат БИЧ-7.

«Трапеция» и «Треугольник»

На заседании технической комиссии планерной секции Академии Воздушного флота, состоявшейся 14 января 1925 г., рассматривалось предложение Черановского о постройке нового планера по типу БИЧ-2, но с прямой передней кромкой. Конструктор, ободренный первым успехом, предлагал построить упрощенный планер с крылом в плане в виде трапеции и использовать его в качестве учебного. При рассмотрении предложения присутствовали B.C. Пышнов, М.К. Тихонравов, B.C. Вахмистров, С.В. Ильюшин. Мнение комиссии: строить такой планер как учебный преждевременно,

«вследствие того, что сама «парабола» еще находится в стадии опыта. Поэтому комиссия считает более целесообразной постройку и совершенствование самой «параболы», а не вариантов с целью ее дальнейшего испытания».

Между тем существуют сведения, что планер, именуемый как «Трапеция», Черановский все-таки построил. Хотя каких либо сведений о появлении этого объекта на аэродроме не обнаружено. Тем не менее, возможно этому летательному аппарату предполагалось дать наименование БИЧ-4. По другим данным определение БИЧ-4 получил видоизменнный БИЧ-2, отличавшийся отсутствием вертикального руля направления.

В описываемый период строился еще один подобный планер, автором которого назывался родной брат Бориса Ивановича – Г.И. Черановский. Именовался как «Треугольник», однако, как и предыдущий аппарат, в практической истории не отметился.

источник: Михаил Маслов «Б.И. Черановский и его «параболы»» // «Авиация и космонавтика» 2016-04, с. 48-51