В предвоенные годы в мировой практике военного судостроения появился новый подкласс крейсеров, так и не получивший общепринятого названия. Их называли малыми линкорами, линейными крейсерами, броненосцами, тяжелыми крейсерами, и только рациональные американцы наиболее точно выразили свою мысль, назвав эти корабли «большими крейсерами». Дело в том, что как бы их ни называли, главным предназначением таких кораблей являлась борьба с крейсерами противника, точнее с «вашингтонскими» крейсерами, вооруженными 203-мм артиллерией. США стали не только «крестным» этого класса кораблей, но и его монопольными владельцами. В клуб обладателей больших крейсеров попытались вступить Голландия, но дело ограничилось одними разговорами, и Советский Союз, заложив крейсера проекта 69 типа «Кронштадт», однако до начала Второй мировой войны советские корабли даже не были спущены на воду. Также неудачей закончилась и вторая, уже послевоенная, попытка с крейсерами типа «Сталинград».

Американские «Аляску» (USS Alaska), «Гуам» (USS Guam) и «Гаваи» (USS Hawaii) иногда называют последними представителями линейных крейсеров, но официально так они никогда не назывались. Необычность новых кораблей подчеркивали их названия — если линкоры США именовались в честь штатов, крейсеры – в честь городов, то «большие крейсеры» были названы в честь заморских владений США. Эти корабли строились не в период Первой мировой воины, а уже в ходе Второй мировой, когда в классе линейных крейсеров давно уже разочаровались все флоты мира, поэтому проектировались на основе совершенно иных действующих принципов и требований. Соединенные Штаты не без оснований опасались японских тяжелых крейсеров, превышавших американские как по силе каждой боевой единицы, так и по общему их числу. В качестве противовеса напрашивался «истребитель крейсеров» – корабль, способный без труда уничтожить любой «вашингтонский крейсер», но стоивший гораздо меньше быстроходного линкора.

Вскоре после начала Второй мировой войны Главный Совет предпринял сравнительное изучение различных типов крейсеров. На основе изучения всех проектов было принято решение о постройке крейсера, вооруженного 12-дюймовыми орудиями. Этот проект стал детищем многих специалистов, в том числе и Главнокомандующего флота США адмирала флота Э. Кинга (Ernest Joseph King; 1878–1956) , который считал будущую «Аляску» незаменимым элементом эскорта авианосных соединений. Вместе с тем следует отметить, что ряд других влиятельных в кругах ВМФ персон решительно противились созданию дорогого и на их взгляд, совершенно бесполезного корабля.

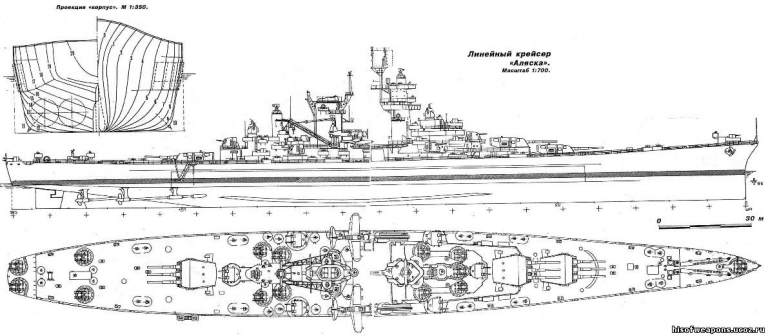

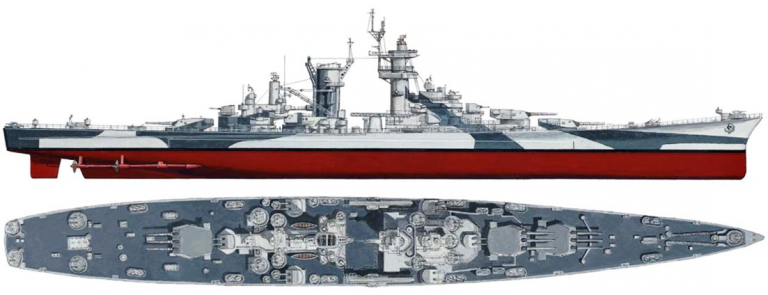

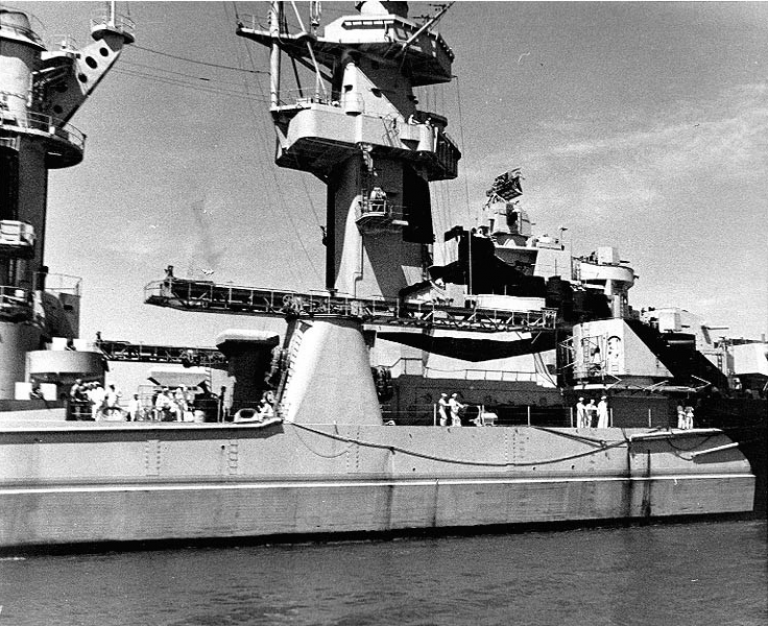

Обводы корабля более соответствовали крейсерским, чем традиционным обводам линкоров, даже быстроходных. Корпус имел большое отношение длины к ширине — 9:1. Помимо относительно «худой» носовой оконечности, кормовая также имела небольшую полноту, заканчиваясь «обрубленной», почти транцевой кормой. Такие обводы были необычными даже для крейсеров и встречались лишь на малых скоростных судах. Все эти меры предпринимались с единственной целью: «выжать» как можно больше из механической установки. Корпус гладкопалубный, но высокий скошенный форштевень возвышался на 9,5 м над ватерлинией, достаточно эффективно предотвращая заливание носовой оконечности. Борт постепенно понижался к корме, где его высота была почти вдвое меньше, чем в носу, — 5,2 м. В принципе эти крейсеры обладали хорошей мореходностью, чего нельзя сказать об их поведении при качке.

Они были вооружены девятью 12-дюймовыми (305-мм) орудиями в трех башнях: две спереди и одна на корме. У них не было вспомогательной артиллерии и торпедных аппаратов, но зато они имели очень мощную противовоздушную оборону, включавшую в себя двенадцать 5-дюймовых (127-мм) пушек в шести двухорудийных башнях, пятьдесят шесть 1,5-дюймовых (40-мм) в счетверенных установках и тридцать четыре 0,7-дюймовых (20-мм) зенитных автоматов. У них были также приборы для обнаружения самолетов противника и контролирующие огонь радарные системы. Проект предусматривал размещение на корабле 4 гидросамолетов и двух ангаров для них. Запуск гидросамолетов должны были осуществлять две катапульты.

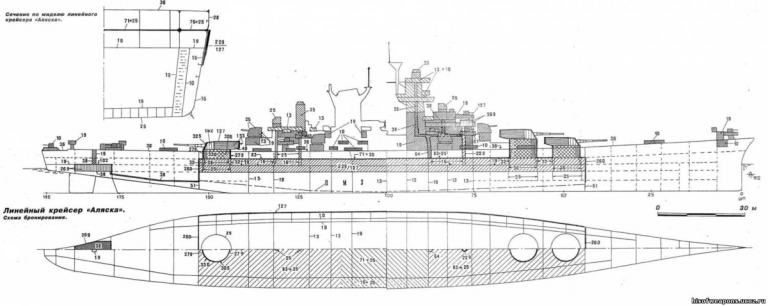

Бронирование лишь очень ограниченно защищало от 8- и 11-дюймовых снарядов, но никак не от 14—16-дюймового главного калибра тогдашних линкоров. Броневая защита, выполненная по традиционной американской схеме «все или ничего», состояла из цитадели, прикрытой с бортов 229-мм поясом, уменьшавшимся к нижней кромке до 127 мм. Наклон плит в 10° делал эту защиту эквивалентной примерно 11 дюймам вертикальной брони. Для периода 1939–1945 годов система бронирования была весьма легкой: в сущности, это был невысокий броневой пояс, покрывавший около половины длины корпуса корабля. Другой вертикальной защиты не было.

Горизонтальную защиту обеспечивали две бронированные палубы: верхняя, толщиной в 1,4 дюйма (37 мм), и главная палуба, толщиной в 3,8–4 дюйма (95–102 мм). По американской традиции наиболее сильно защищалась главная артиллерия. Орудийные башни имели наклонные лобовые 325-мм плиты и 127-мм крыши, а боевая рубка защищалась 269-мм броней. Самым слабым местом проекта оставалась подводная защита, о которой скромно сообщалось, что она спасает лишь от близких разрывов бомб. На деле же «большие крейсера» не имели никаких специальных средств против подводных взрывов, кроме конструктивного разделения продольными переборками узкого пространства вдоль бортов.

Главная энергетическая установка состояла из четырех турбозубчатых агрегатов фирмы «Дженерал Электрик», каждый из которых работал на один гребной вал. Котельная установка представляла собой яркий пример того, каких успехов достигла американская техника в этой области. Пар с рабочим давлением около 40 атм поставлялся всего восемью огромными двухтопочными котлами «Бэбкок-Уилкокс». Расположение силовой установки полностью соответствовало крейсерским нормам. Турбины помещались парами в двух машинных отделениях, а котлы, также попарно — в четырех котельных. Такая система разделения могла считаться достаточной для сохранения боевой живучести. Мощность энергетической установки составляла 150 000 л.с. (110 МВт), позволявшая развить максимальную скорость, равную 33 узлам (61 км/ч). Дальность плавания составляла 12 000 морских миль (22 200 км) на скорости 15 узлов (28 км/ч).

Водоизмещение стандартное – 30 257 т, полное – 34 803 т, общая длина – 246,43 м, ширина – 27,6 м, осадка – 9,7 м. Вооружение: 3 × 3 — 305-мм/50, 6 × 2 — 127-мм/38, 96 зенитных автоматов. Бронирование: пояс – 229 мм; траверзы – 260 мм; палубы – 36+96…101+16 мм; башни ГК – 325 мм; барбеты – 280…330 мм; боевая рубка – 269 мм. 4 ТЗА «General Electric», мощность 150 000 л.с., скорость 33 узла. Экипаж – 1517 человек.

Строительство крейсеров велось на верфи «Нью-Йорк Шипбилдинг Корпорейшн» (New York Shipbuilding Corporation) в Кэмдене, штат Нью-Джерси, 17 декабря 1941 года состоялась официальная закладка головного корабля серии — СВ-1 «Аляска», а 2 февраля следующего года на той же верфи заложили второй «большой крейсер» СВ-2 «Гуам». Эти два корабля (третий – «Гаваи» так и не был достроен) вошли в строй и участвовали в военных операциях на Тихом океане.

«Аляска» сошла на воду 5 августа 1943 года, а в июне 1944 года завершила приемочные испытания и была включена в состав действующего флота. Первые месяцы службы были посвящены учебным походам и окончательной доводке корабля до боевых кондиций. Фактически «Аляска» оказалась готова к операциям только в январе 1945 года. Из Нью-Йорка она перешла через Панамский канал на Западное побережье, а затем прибыла в Пёрл-Харбор. Оттуда 28 января корабль направился в западную часть Тихого океана, где в то время подготавливалась авианосная операция против Японских островов. «Аляска» вошла в состав 58-го оперативного соединения. Вскоре соединению пришлось выдержать массированные атаки японской авиации, включая многочисленные налеты «камикадзе». 18 марта «большой крейсер» ожидал первый и единственный боевой успех – головному кораблю серии удалось сбить два вражеских самолета. На следующий день «Аляска» участвовала в прикрытии очень тяжело поврежденного (807 убитых и более 487 раненых) авианосца «Франклин» (USS Franklin), который был успешно выведен из зоны боевых действий. В июле 1945 года крейсер безуспешно действовал против японского судоходства в Желтом море. После окончания войны входил в состав 7-го флота США. 2 февраля 1947 года, «Аляску» вывели в резерв и поставили на консервацию, явно рассчитывая в дальнейшем использовать их практически новые корпуса в качестве носителей реактивных снарядов. Остановила американцев высокая стоимость проекта, составившая 160 млн. долларов, и в 1960 году корабль отправили на слом.

«Гуам» 12 ноября 1943 года был спущен на воду, начал службу в конце Второй мировой войны (17 сентября 1944 года) и поэтому его участие в боевых действиях было совсем коротким. После ввода в строй корабль сначала выполнил учебный поход в Карибское море, а затем ушел на Тихий океан сквозь Панамский канал. С марта по июль 1945 года крейсер действовал у Окинавы, обеспечивая противовоздушную оборону авианосных соединений, время от времени участвовал в бомбардировках японского побережья. 18 марта 1945 года добился единственного в своей карьере боевого успеха, сбив 1 японский самолет. С июля по август действовал против японского судоходства в Восточно-Китайском и Желтом морях. Вскоре после возвращения на Окинаву «Гуам» стал флагманским кораблем Северо-Китайского соединения (North China Force), в задачу которого входила «демонстрация флага» в регионе, включавшем Циндао, Порт-Артур и Далянь.

После капитуляции Японии был задействован в оккупации Кореи, позднее использовался для возвращения американских войск в США. В феврале 1947 года выведен в резерв, где и пребывал до исключения из списков флота в 1960 году. В том же году был продан на слом, так как несколько проектов его перевооружения на ракеты оказались неудачными.

В целом эти корабли нельзя признать удачными – слишком большие и дорогие для того, чтобы использоваться в качестве классических крейсеров, и слишком слабые и уязвимые для совместных операций с линкорами, к тому же явно запоздавшие с появлением на свет, они, по оценке самих американских специалистов, «были самыми бесполезными из числа больших кораблей, построенных в эпоху Второй мировой войны». Точку в их развитии поставили линкоры типа «Айова», способные не отстать от любого «большого крейсера» и легко уничтожить его в бою.