«Байерн» vs. «Император Николай I», или почему русские дредноуты уступали немецким

Вас никогда не беспокоил вопрос, почему русские дредноуты были хуже немецких? Ведь у нас, в принципе, имелись предпосылки для того, чтобы корабли были не хуже — но они были хуже, причем местами сильно хуже, даже с учетом равного с немцами водоизмещения. Понятно, если бы меньше были, но такие же, а хуже… Я сейчас не беру во внимание те реальные процессы, которые привели русские дредноуты к их виду. Не буду брать и историю развития немецких дредноутов — это не касается того, что я хочу сделать. А хочу я сравнить именно технически два дредноута — русский и немецкий, с устоявшимися подходами к их проектированию. Только "техничка", с минимумом исторических событий, которые привели корабли к их реальному виду. Начнем.

Выбор прототипов

Прежде всего, нам для сравнения понадобятся два прототипа — немецкий и русский. Тут я руководствовался следующими условиями выбора:

— водоизмещение кораблей должно быть примерно равным, +- тысяча тонн;

— размеры кораблей должны быть примерно одинаковыми;

— время постройки должно быть примерно одинаковым;

— для сравнения брать лишь линейные корабли, отбросив линейные крейсера.

Под такие условия подходят два корабля — "Байерн" и "Император Николай I". Также выбор для сравнения их обусловлен тем простым фактом, что по обоим есть в наличии достаточно информации (по "Кенигу", к примеру, я не смог наскрести все, что надо). Разница в вооружении в данном случае не критична, так как 12 наших 305/52-мм и 20 130/55-мм орудий будут весить в общем плане не намного меньше (если не больше) 8 380/45-мм и 16 150/45-мм орудий, да и немец в любом случае "жирнее" на 1000 тонн.

Размеры

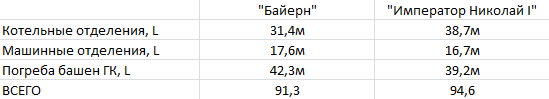

Для начала, поднимем вопрос о размерах. Когда-то этот вопрос поднимался в споре с коллегой Андреем, который я покинул, засчитав ему техническую и фактическую победу. Суть его была в вопросе — влияет или не влияет линейное расположение башен ГК на длину корабля? Как оказалось — нет, так как все равно размеры корабля отталкиваются от внутренней компоновки. Возьмем длину основных элементов обоих кораблей — котельные, машинные отделения и погреба — и сведем их в таблицу:

Как мы видим, у "Императора Николая" общая длина главных элементов больше за счет ЭУ, хотя тут удивляться не стоит — у "Байерна" 3 машины и 14 котлов, у "Николая" — 4 турбины и 20 котлов. Впрочем, стоит отдать немцам должное — несмотря на большую площадь погребов, они очень компактно уложили все в свой корпус. У нас при попытке создать сверхдредноут по компоновке выходило самое малое 210 метров (проект линкора ГУК с четырехорудийными башнями) — немцы же без потерь боеспособности ужали все в 180. Так что тут можно определить сразу и первое превосходство немецких кораблей над русскими — более компактная компоновка. Впрочем, превосходство это сомнительное, так что учитывать его или нет — уже на ваш выбор. Я его учитываю, но не считаю решающим.

Почему? По одной простой причине — не во всякой стране можно создать хороший и компактный дредноут. У Германии это вышло — и важную роль в этом сыграл технический уровень развития. В других странах с этим бывали проблемы. К примеру, австриякам удалось создать 12-орудийный дредноут "Вирибус Унитис" меньше нашего, но при этом он был и защищен относительно слабо, и скорость хода имел всего в районе 20 узлов. Удачный вариант, бюджетный — но не ровня немецким, да и британским кораблям по сути тоже. У нас же попытка "ужать" по размерам 180-метровые "Севастополи" привела к серьезному дифференту на нос "Императрицы Марии". Причем внутренняя перепланировка не совсем спасала положение, насколько я понял, и единственный путь исправления этой проблемы был в удлиннении корабля. Кстати, при арт. вооружении наших дредноутов понятие "компактность" было вообще понятием относительным — с 12 великолепными 305-мм пушками и 16-20 противоминками калибром 120-130 мм малые размеры кораблю были просто противопоказаны, ибо корабль вышел бы перегруженным. Причем здесь я отталкиваюсь и от выводов, сделанных ниже. "Севастополи" с их 23 000 тоннами и 180 метрами длины — это максимум адекватной "компактности" наших дредноутов, без ущерба каким-то характеристикам.

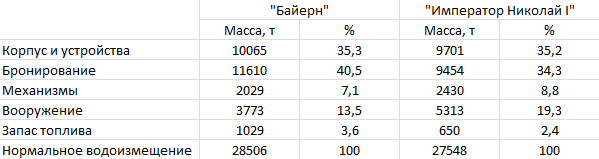

Статьи нагрузки

Статьи нагрузки в деле сравнения — очень важные параметры. По ним сразу можно определить большинство допущенных недочетов. Что же мы видим? При равном удельном весе корпуса, вспом. механизмов, снабжения (все это в статье "корпус и устройства"), мы имеем больший запас топлива у "Байерна" (что логично — черноморскому дредноуту большая автономность не нужна). С вооружением видна большая разница, но тут самое время уделить время оговоркам.

Прежде всего, на русских кораблях в расчет вооружения включался вес бронезащиты вращающихся частей башен. Что это значит? А это значит, что минимум 1000 тонн веса (если брать по "Севастополям", хотя у них башни слабее всех защищены) русского дредноута учтена в артиллерии, и не учтена в бронезащите. А для "Николая" это скорее даже 1300-1500 тонн. Т.е. без учета брони башен получается, что вооружение у "Байерна" и "Николая I" весило примерно одинаково. Что, в принципе, логично — у нас хоть стволы и помельче, зато их заметно больше. Так что тут никаких претензий, кроме одной — сбалансированный проект русского дредноута возможен лишь с большим водоизмещением. Но об этом я уже говорил выше.

С бронезащитой тоже не все так просто. Дело в том, что по немецким стандартам броня палуб учитывалась в статье корпуса. Не знаю, где бронепалубы были учтены у Виноградова (развесовку "Байерна" брал у него). Подозреваю, что все же в бронировании, потому в своих размышлениях отталкиваться буду от этого.

Бронезащита

Итак, мы примерно определили, что вес бронезащиты "Байерна" и "Николая" эквивалентен. Но при этом "Николай" имеет какой пояс? 262,5 или 279 мм (в разных источниках разные числа)? Против 350 у "Байерна". Почему так? Причины тому, по сути, две:

— куча брони русских дредноутов была "размазана". Я сейчас не про заезженный "цусимский синдром", когда большую часть борта хотели защитить броней, нет. Если сравнить в метраже, то площадь бронезащиты русских кораблей едва ли сильно больше того же "Байерна", просто корпус сам по себе ниже — вот и получается, что он почти полностью защищен от фугасов. Говоря про "размазанную" бронезащиту, я говорю про всякие 25-75-мм переборки внутри корабля, которые предназначены защищать (но ни разу не защищали) корабль от осколков. А весят они немало. За счет снятия этих переборок по весу можно было бы довести пояс "Севастополя" примерно до 250-260 мм по толщине. Но нет, переборки располагались внутри…

— значительная высота бронепояса. Нет, в принципе пояс-то шикарен — равноутолщенная броня, защищал высоту борта от ВЛ и до батарейной (средней) палубы, но при этом у "Севастополя", к примеру, под воду уходили еще 2 метра этого пояса. Причина такого решения есть, и я не буду ее описывать — лишь скажу, что само решение ошибочно. И обошлось в значительные цифры весовых нагрузок, хотя хватило бы ниже ватерлинии и 1 метра пояса. От подводных пробоин все равно ни тот, ни тот пояс не дает гарантий — снаряд может "нырнуть" и на 3, и на 4 метра.

Кроме этого, бронезащита русских дредноутов имела следующие недостатки:

— толщина барбетов была решительно неудовлетворительная. Как, впрочем, и толщина всего остального. Ладно, почти всего остального. Собственно, опять же — та самая "размазанность" брони;

— отсутствие конструктивной ПТЗ как таковой. Опыты в русском флоте показали, что эффективная ПТЗ обойдется слишком дорого (в плане веса), но даже плохая защита от торпед лучше, чем никакой;

— толщины палуб были распределены несколько… Сомнительно. Точнее, совсем неудачно. По сути их было три тонких, в то время как при том же расходовании веса можно было сделать 2 палубы, но с несколько большей эффективностью;

— начиная с 356-мм установок русским дредноутам добавился еще один недостаток бронезащиты, который я считаю просто жесть каким критическим — уровень бронирования барбетов доходил лишь до средней палубы. А палубы оставались все еще такими же тонкими. В результате снаряд, попавший в верхний пояс под углом, проламывал его, проламывал символическую среднюю палубу, а дальше… А дальше брони не было. Сразу механизмы подачи снарядов и погреба. Причем, судя по чертежам, эта ошибка перекочевала и на проекты с 406-мм установками. Буду рад, если меня кто-то переубедит, что это не ошибка, и там все было продумано — но по моим прикидкам, это как бронелифчик на девах-воительницах в фэнтези. Броня есть, но не везде, где очень надо.

Такие вот пироги. Несмотря на высокий вес брони, русские дредноуты оставались фактически слабо защищенными кораблями. И спасти их не могли даже шпонки — броня-то все равно прошивалась. Печально это.

Энергетическая установка

Вопрос с ЭУ не менее болезненный, чем с бронезащитой. Для сравнения ЭУ "Николая" и "Байерна" хороши тем, что и там, и там использовалось смешанное отопление котлов. Что же мы видим после просмотра статей нагрузки? Вес ЭУ "Байерна" на 400 тонн легче ЭУ "Николая". А что по мощностям? А по мощностям разгром — номинальная мощность у немца 35000 л.с., у русского — 27300 л.с. Это значит, что ЭУ "Николая" имеет удельную мощность 12,22 л.с./т, "Байерна" — 17,25! А все из-за не самых лучших котлов Ярроу, которые, к тому же, были "улучшены" нашими инженерами еще на "Севастополях" для определенных целей, из-за чего их вес возрос.

И да, с ПМ, как показывает практика, трехвальная ЭУ показывала худшие удельные мощности, чем двухвальная. Это распространяется и на четырехвальные схемы. Для сравнения — трехвальная ЭУ "Байерна" имеет удельную мощность 17,25 л.с./т. У четырехвального "Лютцова" удельная мощность составляла 18,6 л.с./т — при том, что закладывался он несколько раньше. В таком случае разгром еще больше — 12,22 и 18,6! Какова разница! Впрочем, тут сразу же надо заметить, что германские ЭУ были одними из самых совершенных в свое время. Помимо высокой удельной мощности, они еще и занимали меньшую площадь. Так, турбинные отделения "Дерфлингера" занимали площадь в четыре раза меньше площадей турбинных отделений "Тайгера". Огромная разница, даже с учетом того, что у британца были более мощные машины! А так как ЭУ у наших кораблей была целиком и полностью "британской", то не стоит удивляться, что она была тяжелее и занимала больше места, чем немецкие ЭУ. Если бы не это — может, без проблем "Севастополи" влезли бы в 160-170 метров.

Также стоит заметить, что у русских дредноутов разгонные свойства корпусов были хуже. Так, к примеру, "Кениги" имели адм. К в районе 247 (но могу ошибаться — определял давно и ориентируюсь сейчас по памяти), "Дредноут" также хорошо разгонялся. Если все же учитывать линейные крейсера, то могучий "Худ" имел вообще огромный адм. К — 291! А что русские дредноуты? "Севастополь", несмотря на зауженный нос, получил адм. К 209,7. Т.е. при одинаковой мощности немецкие (да и многие другие) дредноуты набирали большую скорость, чем дредноуты русские. Исправить это удалось лишь на "Измаиле", где адм. К был достаточно высоким — 287. Но он как бы и линейный крейсер…

Еще пару слов о том, что там просто не учесть

Также стоит упомянуть системы управления огнем, снаряды и используемые калибры орудий.

Прежде всего, СУО. Про них я довольно много читал, в том числе и у коллеги Андрея, и пришел к выводу, что они были не хуже немецких. В то же время, у немцев имелся жирный плюс — больше дальномеров (на "Байерне" — 4 8-м и 5 3-м, на "Измаиле" и, вероятно, "Императоре Николае I" тоже — 3 6-м), а их методика стрельбы в целом позволяла достичь лучшей точности. Впрочем, достигалось это за счет высокого уровня подготовки экипажей, из-за чего человеческий фактор влиял на ведение огня немецкими кораблями, пожалуй, даже больше, чем на британские и русские дредноуты. Также стоить отметить, что этот недостаток легко решался в процессе службы установкой дополнительных дальномеров, что и было сделано в реальности на "Севастополях" (за наводку благодарность коллеге земляку).

Однозначно хороша была русская артиллерия — что сама по себе, что с, наверное, лучшими в мире снарядами к ней. При этом уменьшенный калибр противоминной артиллерии фактически не являлся недостатком, так как 130-мм снаряда для эсминцев того времени вполне хватало. В целом же артиллерийское дело в России и Германии находилось примерно на одном уровне. Если же вдаваться в детали, то русским крупнокалиберным орудиям был присущ серьезный недостаток — некоторое несоответствие стали для выделки пушек большой мощности. Если мне не изменяет память, проблемы с этим существовали вплоть до 1917 года.

И да, не стоит забывать, что условия обитания русских матросов уступали в своей печальности лишь японским. От этого, увы, не избавиться — высокая насыщенность артиллерией и "объемная" в сравнении с немцами ЭУ, а также низкие корпуса с меньшим в сравнении с современниками внутренним объемом накладывают определенные ограничения. И получается, что на экипаж места уже не так и много остается.

Итог

Что мы получаем в итоге? Поразмыслив над дредноутами еще, прикинув и посмотрев, можно сделать следующие выводы:

— при достаточном удельном весе брони, для русских дредноутов была выбрана неудачная схема бронезащиты, из-за чего при немногим меньшем удельном весе брони они сильно уступали немецким кораблям по защищенности;

— не совсем удачный выбор ЭУ, усугубленный "колдовством" над не самыми мощными до введения нефтяного отопления котлами Ярроу, из-за чего удельная мощность уступала удельной мощности немецких турбинных дредноутов;

— не совсем удачный выбор ЭУ усугублялся плохими разгонными свойствами корпусов, из-за чего для развития одних скоростей с современниками требовалась большая мощность машин;

В то же время следующие свойства русских дредноутов тяжело однозначно признать недостатками:

— линейное расположение башен ГК назвать неудачным нельзя, ибо, несмотря на довольно жесткие требования к компактности надстроек, такая схема обеспечивала хорошие углы обстрела всем 4 башням, а также давала серьезную экономию бронезащиты в сравнении с линейно-возвышенным расположением башен. Ее единственный минус, если не считать стесненности надстроек, заключается в слабом ретирадном и погонном огне. В то же время, на курсовых углах в 30 и более градусов вести огонь могли все 4 башни ГК, что было несколько лучшим параметром, чем при линейно-возвышенном расположении башен;

— большие размеры в сравнении с некоторыми иностранными аналогами являются достойной платой за мощное артиллерийское вооружение наших дредноутов;

— мореходность наших дредноутов хоть и не блистательна, но для требуемых условий (Балтийское и Черное море) вполне достаточна. Да и в океане их хоть и заливало, но держались в море вполне уверенно и скорость сохранять могли (главное, не ставить всякие "наделки" на нос, а если и ставить, то в виде мини-полубаков с настилкой палубы сверху). При надстройке полноценных полубаков (как на "Измаиле") мореходность и вовсе поднималась до достаточно высокого уровня;

— русские СУО если и уступали немецким, то очень незначительно. Конечно, это можно было реализовать лишь при активных практических стрельбах, а не сидя на базах.

Что буду делать с этим я

Так как эта статья тесно связана с моей альтернативой "Флот адмирала Невского", то вкратце опишу, что я буду менять.

— прежде всего, бронезащита будет приводиться к адекватному виду. В то же время, некоторые элементы (равноутолщенный пояс) останутся на прежнем уровне. И да, шпонки обязательны!

— будут меняться характеристики ЭУ — русские котлы станут ближе к немецким по мощностям. Впрочем, близко — это не такие же, удельная мощность ЭУ все равно останется ниже немецкой;

— русские раньше времени (с 1908 года) перейдут на нефтяные котлы, что позволит использовать котлы с большей удельной мощностью (которая, впрочем, первое время будет не сильно больше удельной мощности котлов, и на доводку понадобится время);

— будет несколько улучшена СУО, из заметных элементов это выразиться в большем количестве дальномеров на кораблях;

Вот, собственно, и все. Соблюдение этих условий — и русские дредноуты будут как минимум не хуже британских, а то и вообще немецких. И оно как-то так уже и получается — готовы проекты переработки "Севастополя" и "Измаила", а также прямое развитие "Севастополей" в виде "Императрицы Марии" и "Императора Николая I". Конечно, это все примерные прикидки, и профессиональные конструкторы пришли бы к другим числам и результатам. Но на моем уровне альтернативы пока что получается сохранять примерный реальный уровень водоизмещения, приводя бронезащиту в порядок. На этом статья заканчивается, но ее логическим продолжением станут собственно статьи про серии русских дредноутов.