Андрей Харук. Символы Великой войны

Когда военный министр Австро-Венгрии генерал Мориц фон Ауффенберг в 1912 году под собственную ответственность заказал первую партию из двадцати четырёх 305-мм мортир, он едва не попал под суд за самоуправство и «непозволительную растрату казённых средств». Но начавшаяся вскоре Первая мировая война подтвердила его правоту – новые орудия успешно воевали на многих фронтах и стали одним из символов австро-венгерской армии.

Импульсом для развития тяжёлой артиллерии в Австро-Венгрии стали донесения с полей сражений русско-японской войны, в ходе которой активно применялись 280-мм мортиры – как для обороны, так и для разрушения фортификационных сооружений, становившихся всё более мощными. В начале ХХ века Австро-Венгрия уже располагала подобными орудиями – 240-мм «бомбовыми мортирами» (Bombenmörser) М 1898, способными вести огонь 133-кг снарядами на дальность 6,5 км. Мобильность этих мортир была весьма ограниченной: для перемещения четырёхорудийной батареи требовалось более 330 лошадей! Поэтому когда генерал Франц Конрад фон Гетцендорф, в ноябре 1906 года ставший начальником Генштаба, начинал свою реформу, направленную на повышение мобильности армейских частей, одним из первых мероприятий стала моторизация батарей мортир М 1898. В 1908 году фирма «Остеррахише Даймлер Моторен АГ» начала поставки артиллерийских тягачей М 9 конструкции Фердинанда Порше. До начала Первой мировой войны австрийцам удалось перевести на мехтягу восемь из двенадцати имевшихся батарей М 1898. Следующим шагом стала разработка мобильной мортиры ещё большей мощности.

Источник: bildarchivaustria.at

Образец 1911 года

Когда в 1906 году вырабатывались требования к новому орудию, специалисты Военно-технического комитета, Генеральной инспекции артиллерии и фирмы «Шкода» исходили из того, что в Германии уже ведётся разработка 280-мм мортиры. Поэтому для австро-венгерского орудия выбрали больший калибр – 305 мм. Главным конструктором назначили Морица Поля (главу 1-го конструкторского отдела завода «Шкода» в г. Пльзень), ранее занимавшегося корабельными орудиями. Его непосредственными помощниками стали братья Дирмозер – Освальд, отвечавший за разработку ствола, и Рихард, занимавшийся лафетом. 1 июня 1908 года был представлен технический проект орудия, а в следующем году изготовили макет. Наконец, в октябре 1910 года пльзеньский завод выпустил первый экземпляр мортиры, что позволило приступить к испытаниям орудия на полигоне близ Винер-Нойштадта. Помимо стрельб различными типами снарядов с разными зарядами, в ходе испытаний проверялась лёгкость и быстрота монтажа и демонтажа орудия на полевой позиции. Параллельно с мортирой тестировался и предназначенный для неё тягач «Даймлер».

Испытания новинки прошли вполне успешно, но на заседании кабинета министров, которое проходило в декабре 1911 года и было посвящено бюджетным вопросам, на новые тяжёлые орудия средств не выделили. Аргументация военного министра Морица фон Ауффенберга, что тяжёлые мортиры могут быть полезны в возможной войне с Италией, встретила возражение: «Ведь Италия – наш союзник!» Несмотря на это, в январе 1912 года Ауффенберг заказал 24 мортиры, которые были приняты на вооружение под обозначением 30,5 cm Bombenmörser M 11, а также соответствующее количество тягачей, снаряжения и боеприпасов. Это решение вызвало возмущение в Государственном совете, поскольку стоимость одной мортиры составляла астрономическую сумму – 1,5 млн крон (для сравнения, годовое жалование поручика в среднем составляло 1500 крон). Ауффенбергу угрожал суд, но началась Балканская война, которая донесла до его коллег-министров важность наличия мощной артиллерии. Осенью 1912 года новую мортиру приняли на вооружение. Поставки первой партии завершились аккурат к началу Великой войны, в ходе которой «Шкода» изготовила ещё 44 орудия М 11.

Новой 305-мм мортирой заинтересовалось и флотское руководство. Командующий ВМС Австро-Венгрии вице-адмирал Рудольф Монтекукколи заказал два орудия для береговой батареи Монте-Копе, входившей в систему обороны главной военно-морской базы Пула. Мортиры, принятые на вооружение как 30,5 cm Küstenmörser M 12, были установлены на поворотных платформах, обеспечивавших им круговой обстрел. Характерным отличием от «сухопутных» аналогов стал бронированный щит, защищавший орудие спереди и сверху. После войны обе мортиры стали итальянскими трофеями.

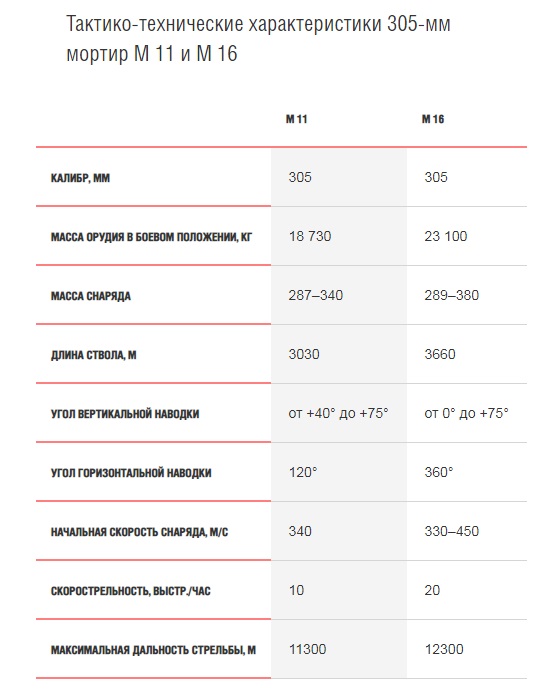

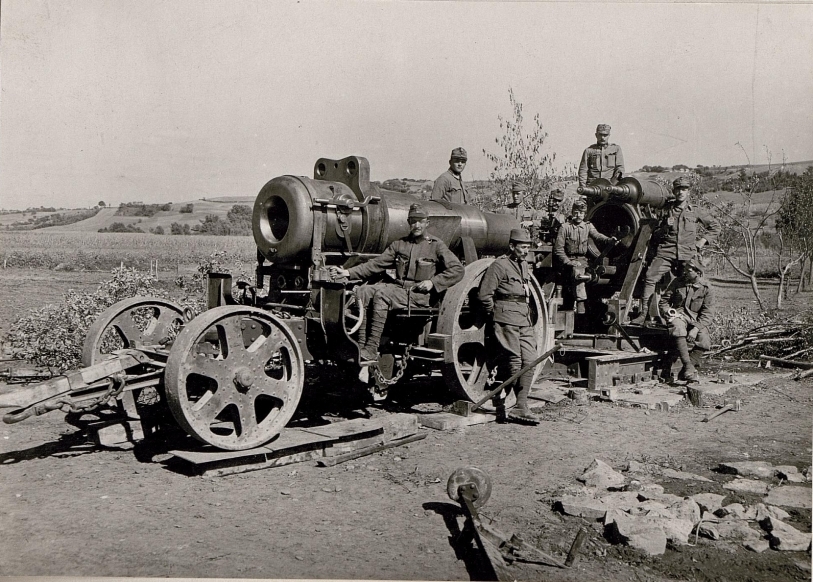

Мортира 30,5 cm Bombenmörser M 11 представляла собой орудие, предназначенное для ведения навесного огня. Ствол длиной 10 калибров весил 5930 кг. Затвор – горизонтальный клиновой, массой 663 кг. Противооткатные устройства состояли из двух гидравлических тормозов отката и гидропневматического накатника (состоявшего из одного цилиндра, заполненного глицерином, и двух воздушных). В боевом положении орудие весило 18 730 кг. Угол вертикального наведения составлял от +40° до +75°, горизонтального – 120°. Для заряжания ствол орудия приводился в горизонтальное положение. Минимальная дальность стрельбы составляла 5 км, максимальная – 9,6 км. Скорострельность зависела от выучки расчёта и составляла один выстрел в 3–5 минут. Расчёт орудия состоял из 14–17 человек.

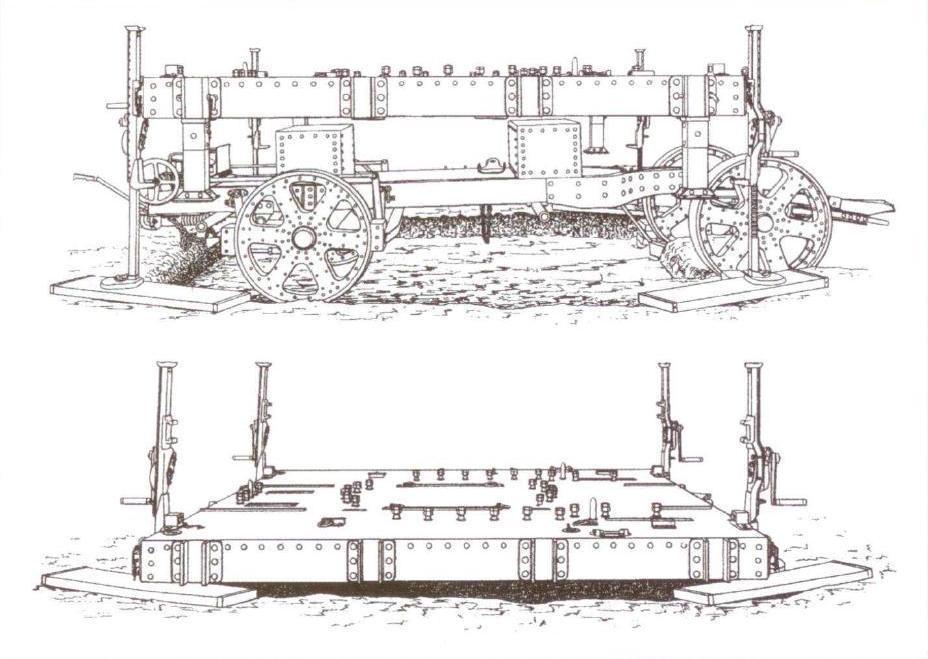

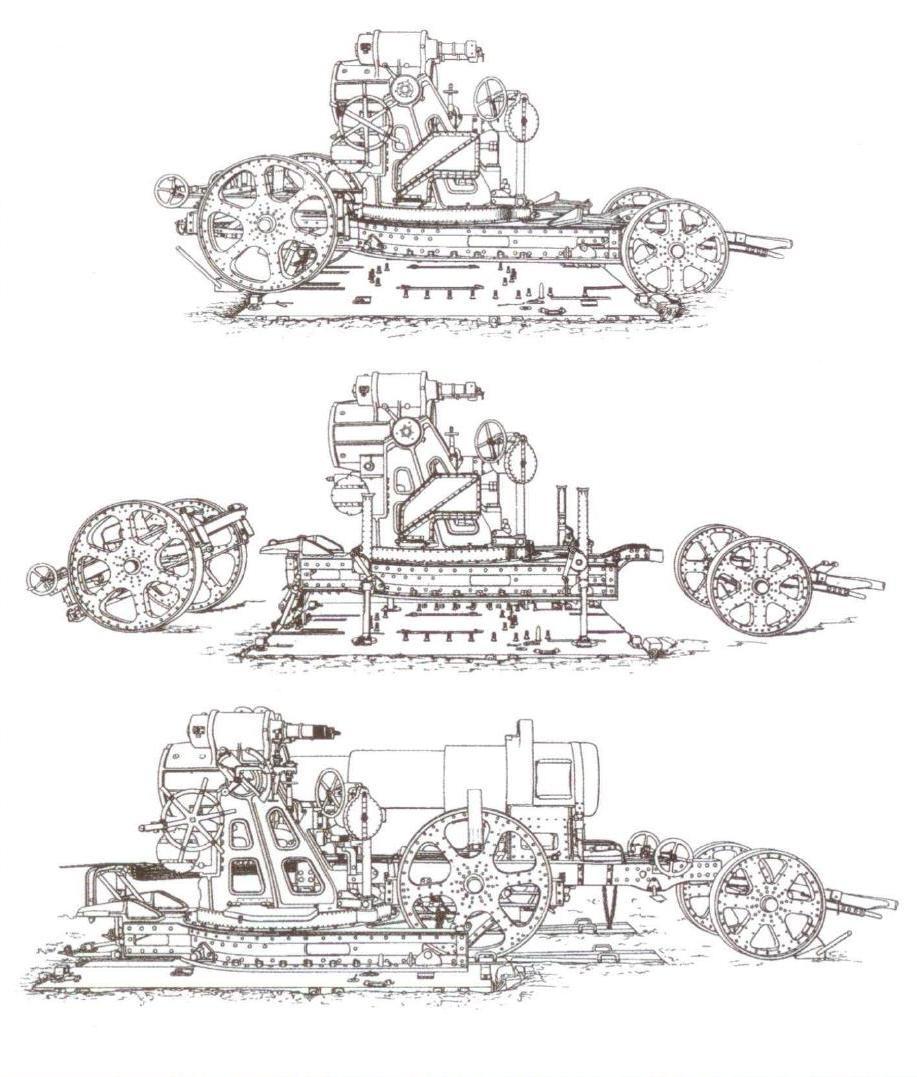

Каждая мортира транспортировалась тремя повозками – ствольной, лафетной и основания. Для установки на позиции прежде всего следовало подготовить котлован под основание размером 4,7×4 м и глубиной 25 см. Этот процесс занимал от 2 до 42 часов, причём меньше всего времени уходило на подготовку позиции на твёрдых скалистых грунтах – в таких условиях следовало лишь выровнять площадку. А вот на мягких грунтах приходилось не только отрывать котлован, но и утрамбовывать его дно. Затем прямо на транспортной повозке собиралось основание, состоявшее из трёх секций. Повозка накатывалась на котлован, после чего основание приподнималось лебёдкой, входившей в комплект орудия, повозка выкатывалась из-под него, и основание опускали на место. Далее на основание таким же способом устанавливался лафет, а на него – ствол. После привинчивания противооткатных устройств мортира была готова к бою. Вся процедура сборки занимала 4–6 часов.

Источник: Chorzępa J. Austro-węgierskie możdzierze 305 mm // Poligon. – 2007. – №2

Источник: bildarchivaustria.at

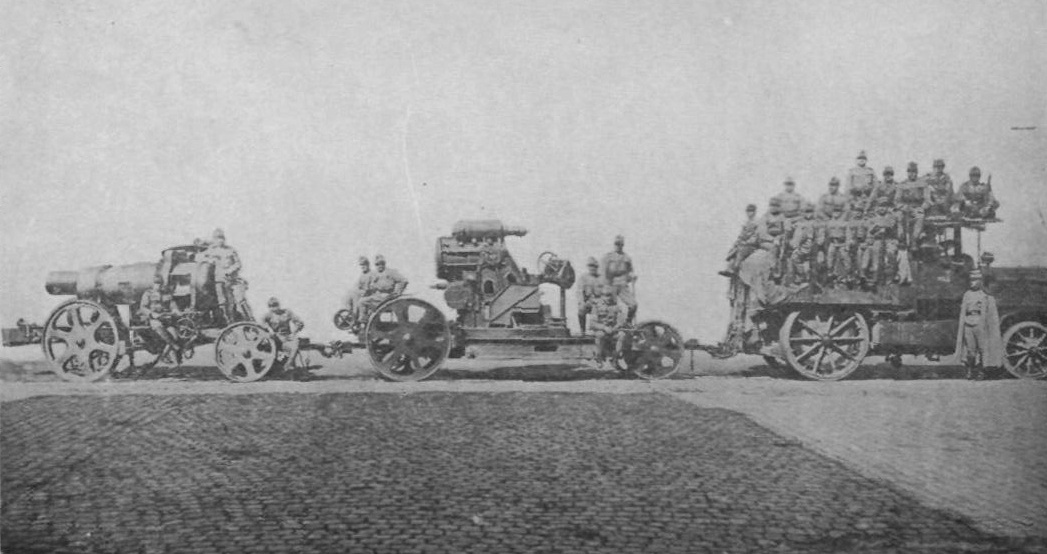

Подвижность батареям мортир М 11 обеспечивал новый тягач конструкции Фердинанда Порше – Mörserzugwagen M 12. Тягач имел бензоэлектрическую трансмиссию – бензиновый мотор мощностью 100 л. с. приводил в действие генератор, а тот питал током тяговые электромоторы на колёсах машины. Тягач мог буксировать прицепы массой до 24 т, перевозя на грузовой платформе 11 снарядов общей массой 5,5 т. На 100 км он расходовал в среднем 100 л бензина и 12 л масла, двигаясь со скоростью до 10 км/ч.

Поскольку каждый Mörserzugwagen M 12 мог буксировать две повозки, теоретически для двухорудийной батареи должно было хватать трёх тягачей. Однако с учётом возможных аварий каждая батарея комплектовалась шестью такими тягачами. Седьмой тягач М 12 (с лебёдкой вместо грузовой платформы) буксировал пятитонные прицепы с боеприпасами. Кроме того, батарея располагала четырьмя четырёхтонными грузовиками, перевозившими инженерно-строительное имущество для оборудования позиции и тремя трёхтонными грузовиками, перевозившими имущество корректировщиков и связистов (включая 36 км полевого телефонного кабеля), а также продовольствие и личные вещи расчёта. Один из этих грузовиков буксировал полевую кухню. Наконец, в комплект батареи входила подвижная мастерская Autowerstätte М 14 (или М 15), передвигавшаяся на грузовике с прицепом. Её оборудование позволяло собственными силами производить ремонт как орудий, так и транспортных средств. Для перевозки офицеров служили два легковых автомобиля.

Источник: europeana1914–1918.eu

Численность личного состава двухорудийной батареи мортир M 11 составляла шесть офицеров и 219 унтер-офицеров и рядовых.

Модернизация

Опыт Первой мировой войны показал, что, хотя мортира М 11 и была одной из лучших австро-венгерских артсистем, всё же она имела ряд существенных недостатков. Довольно «деликатная» конструкция лафета была причиной того, что порой мортира опрокидывалась от близких разрывов неприятельских 150-мм снарядов (не говоря о более крупных). Непрочная конструкция отдельных узлов ограничивала скорость транспортировки орудия – не более 6 км/ч. То есть, облегчение конструкции мортиры, призванное способствовать повышению мобильности, на деле её ограничивало. Поэтому при модернизации конструкция всех узлов была основательно усилена, что привело к утяжелению орудия. Теперь ствольная повозка вместо 9,3 т весила 10,3 т, лафетная «подросла» с 10,5 до 12,1 т, повозка основания – с 8 до 10,4 т. Таких мортир, обозначавшихся как М 11/16, изготовили 28, кроме того, до этого стандарта доработали несколько орудий М 11, произведённых ранее.

Следующий образец 305-мм мортиры – М 16 – хотя и использовал ряд узлов М 11/12 и мог вести огонь теми же снарядами, по сути, представлял собой новое орудие. Длина ствола была увеличена до 12 калибров, а его масса возросла до 7,2 т. Объём зарядной каморы также увеличился, что позволило применять более мощные заряды. В итоге начальная скорость снаряда возросла с 330 до 450 м/с, а максимальная дальность стрельбы достигла 12,3 км. Противооткатные устройства стали более компактными – теперь они состояли из двух гидравлических тормозов отката и пневматического накатника.

Полной переделке подвергся лафет, который установили на основании на шаровом погоне, что обеспечивало орудию круговой обстрел. Кроме того, теперь можно было вести огонь во всём диапазоне углов возвышения (от 0° до +75°).

Вместо трёх специализированных транспортных повозок (ствольной, лафетной и для основания) для мортиры М 16 разработали унифицированную повозку, позволявшую перевозить любой из трёх компонентов орудия. Модернизации подвергся и тягач, получивший обозначение М 12/16 (вскоре началось производство более современного тягача М 17). Армия заказала 29 мортир М 16, но до окончания войны заказ полностью выполнить не успели.

Боеприпасы

Первоначально для всех вариантов 305-мм мортир основным типом снаряда являлся 30,5 cm Bombe M 11/9. Цифра «9» указывала на применение донного взрывателя М 9 (допускавшего установку на мгновенное действие или с замедлением), первоначально разработанного для снарядов 240-мм мортиры М 1898. Позже начали применять новый взрыватель М 13, и обозначение снарядов поменялось на М 11/13.

Существовало две модификации снарядов М 11/9 – так называемая «нормальная» граната Normalgranate M 11/9 и противопехотная Truppengranate М 11/9. Первая из них представляла собой типичный бронебойный/бетонобойный снаряд длиной 113 см и массой 340 кг с толстостенным корпусом, снаряжённым 40 кг тротила. Противопехотная граната имела такую же массу и длину, но её корпус изготовлялся из углеродистой стали и снаряжался толуоламоналом. Truppengranate М 11/9 предназначалась для поражения полевых укреплений и живой силы (такие снаряды комплектовались только взрывателями мгновенного действия).

Исходя из опыта боевого применения, для 305-мм мортир были разработаны два новых типа снарядов. Первым из них стал дальнобойный облегчённый 30,5 cm leichte Truppengranate М 15/9. При длине 94,5 см он весил 287 кг и имел тонкостенный корпус. Дальность стрельбы достигала 11,5 км. Второй снаряд – 30,5 cm Granatenschrapnell – имел всего 87 см в длину (без донного взрывателя). Его тонкостенный сегментированный корпус содержал готовые свинцовые поражающие элементы кубической формы массой 32 и 16 г. Снаряд весил 300 кг, снаряжался 13,5 кг тротила и комплектовался головным взрывателем двойного действия М 15.

Метательный заряд комплектовался четырьмя основными зарядами массой 8,72, 1,25, 1,1 и 0,85 кг, представлявших собой цилиндрические мешочки со взрывчатым веществом. Они помещались в латунную гильзу диаметром 319 мм длиной 300 мм (для мортир М 11, М 11/16 и М 12) или 382 мм (для М 16). Максимальная масса метательного заряда в первом случае составляла 13,74 кг, во втором – 17,22 кг. Воспламенение метательного заряда обеспечивалось запалом М 11 или М 11/15, расположенным в донышке гильзы.

Организация частей 305-мм мортир

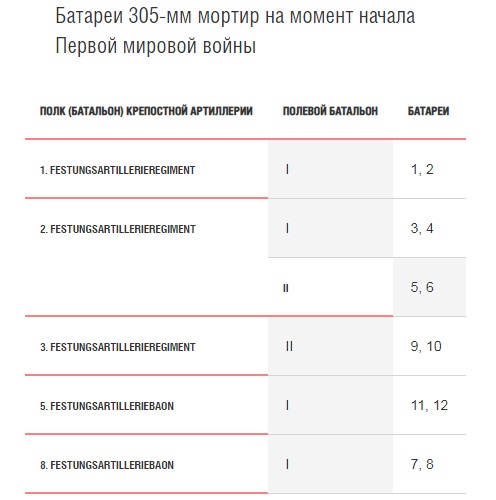

В течение всей войны основной тактической единицей, в которую объединялись 305-мм мортиры, являлась двухорудийная батарея. К началу войны они входили в состав полевых батальонов (Feldbaon) частей крепостной артиллерии – полков (Festungsartillerieregiment) и батальонов (Festungsartilleriebaon).

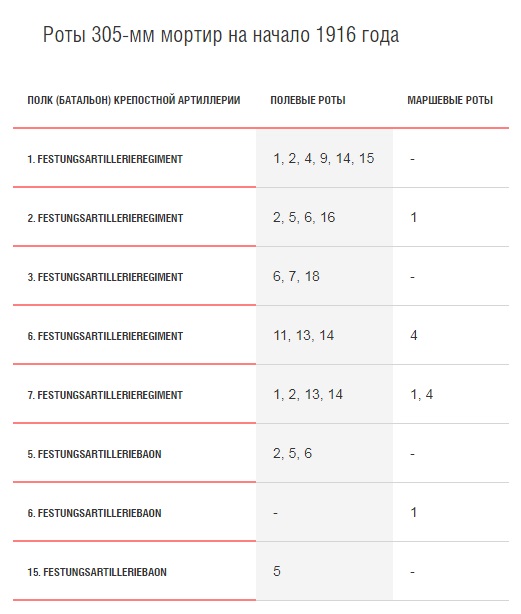

Учитывая опыт начального этапа войны, командование австро-венгерской армии считало необходимым удвоить количество батарей 305-мм мортир. Однако к началу 1916 года из планировавшихся 48 батарей боеготовыми были только 20, а ещё 14 находились в стадии формирования либо ожидали поступления орудий. Год спустя, несмотря на понесённые потери, количество боеготовых батарей удалось довести до 29 (58 мортир). К тому времени была проведена реорганизация частей: полевые батальоны расформировали, придав батареям статус отдельных. Правда, теперь они именовались ротами – полевыми (Feldkompagnien) или маршевыми (Marchkompagnien).

Очередная реорганизация прошла весной 1918 года, когда части крепостной артиллерии были упразднены, а вместо них сформировали 14 полков тяжёлой артиллерии (Schwereartillerieregiment, сокращенно – sARgt.).

Боевое применение

С началом Великой войны батареи 305-мм мортир 2-го и 3-го полков крепостной артиллерии, а также одна батарея 1-го полка были направлены в крепости. Батареи 5-го батальона выделили для усиления линии полевых укреплений на линии Сан-Днестр, а 8-й батальон и 1-я батарея 1-го полка вошли в состав Балканской армии. 4 августа 1914 года батарея капитана Рибесама произвела первые в той войне выстрелы из 305-мм мортир, открыв огонь по цитадели Белграда.

Наибольшую известность австро-венгерским мортирам принесли их действия на Западном фронте. 21 августа 1914 года бельгийскую крепость Намюр начали обстреливать 3-я и 4-я батареи, хотя формально Австро-Венгрия объявила войну Бельгии лишь неделю спустя. Тяжёлые снаряды, падавшие по навесной траектории, без труда проламывали бетонные перекрытия бельгийских фортов. 25 августа Намюр капитулировал. После этого 3-я и 4-я батареи были переброшены под французскую крепость Живе, а 7-я и 8-я батареи, прибывшие на Западный фронт позднее – под Мобеж. Когда и эти крепости пали, 3-ю и 4-ю батареи направили под Верден, где последняя из них едва не попала в руки неприятеля – только самоотверженные действия немецкой пехоты сорвали яростную атаку французов, получивших приказ любой ценой уничтожить тяжёлые орудия. Тем временем 7-я и 8-я батареи принимали участие в осаде крепости Антверпен.

Источник: bildarchivaustria.at

На Восточном фронте 5-я и 6-я батареи участвовали в обороне крепости Краков, а орудия 9-й и 10-й батарей, находившиеся в Перемышле, пришлось подорвать 23 марта 1915 года (перед капитуляцией крепости). В феврале и марте 1915 года 8-я и 15-я батареи обстреливали русскую крепость Осовец, но и сами понесли потери, попав под ответный огонь дальнобойных 152-мм пушек. Тем не менее, они быстро восстановили боеспособность и в мае того же года приняли участие в прорыве под Горлицами (вместе с 12-й батареей). Затем эти батареи обстреливали укрепления Перемышля и Львова. Сразу четыре батареи 305-мм мортир (11-я, 12-я, 15-я и 16-я) участвовали в осаде русской крепости Новогеоргиевск (Модлин), а в сентябре 1915 года «отметились» под Гродно.

23 мая 1915 года, после вступления в войну Италии, основным для двуединой монархии стал Итальянский фронт. Первой задачей для мортирных батарей на этом фронте стала защита горных перевалов. Австро-венгерское командование старалось укрепить оборону каждого из ключевых перевалов хотя бы одной батареей тяжёлой артиллерии. Неопределённость в первые дни после вступления Италии в войну, когда войска обеих сторон только занимали позиции, создавала предпосылки для настоящего «гусарства», немыслимого в других условиях. Один из таких случаев заслуживает особого упоминания. 7-я батарея мортир под командованием капитана Гёзы Лайоша фон Шентмария обороняла предмостные укрепления в Гёрце. Неподалёку, уже на итальянской стороне, находилась железнодорожная станция Кормон. Цель казалась весьма заманчивой, но, увы, лежала вне пределов досягаемости австрийских мортир. Отчаянный капитан, решив во что бы то ни стало разгромить важный объект, в ночь со 2 на 3 июня 1915 года выдвинул свои орудия на 2 км вперёд, на ничейную полосу. Напомним, что речь шла не о лёгких полевых пушках, а о мортирах, каждая из которых в боевом положении весила без малого 19 тонн! Батарея выпустила 15 снарядов и, пока итальянцы приходили в себя, вернулась на исходную позицию. Один из выстрелов оказался особенно удачным – снаряд угодил в привокзальный ресторан, где как раз трапезничали офицеры итальянского полка, прибывшего на передовую. Ещё не успев занять позиции, итальянцы утратили боеспособность, лишившись почти всего своего командования…

Источник: bildarchivaustria.at

Впоследствии на Итальянском фронте тяжёлая артиллерия применялась в беспрецедентных масштабах – например, к майскому наступлению 1916 года, распропагандированному как «карательная экспедиция», призванная наказать Италию за её «вероломство», привлекли 18 батарей 305-мм мортир. Массированный артиллерийский удар, в котором героиням нашего рассказа отводилась задача уничтожения полевых укреплений, привёл к прорыву Итальянского фронта. Правда, воспользоваться плодами этой победы австро-венгерскому командованию не удалось: Брусиловский прорыв вынудил его прервать наступление и перебросить большинство сил на Восточный фронт.

Источник: bildarchivaustria.at

В августе 1916 года в войну против центральных держав вступила Румыния. На новый фронт направили 3-ю и 20-ю батареи 305-мм мортир, действовавшие в составе группы тяжёлой артиллерии фон Ройттера. Вместе с 420-мм гаубицами они отличились во время уничтожения фортов приграничной крепости Тутракан. Австро-венгерское командование прекрасно осознавало силу психологического воздействия тяжёлой артиллерии на противника. Поэтому переговоры с румынскими представителями о сдаче крепости Бухарест проходились возле позиций батареи 305-мм мортир. В итоге крупная крепость сдалась без боя.

В течение 1917 года главной задачей для батарей 305-мм мортир стало участие в нескончаемых сражениях на реке Изонцо. Сосредотачивая на ключевых участках фронта группировки в составе пяти-семи батарей тяжёлых мортир, австро-венгерское командование успешно применяло их как в наступлении, так и в обороне. При отражении итальянских атак особенно эффективными оказались шрапнельные снаряды. Корректируя огонь по данным передовых наблюдателей, австрийские мортирные батареи буквально выкашивали наступавшую вражескую пехоту. При подготовке наступления использовались, главным образом, фугасные снаряды, а их расход на одно орудие исчислялся сотнями единиц. Например, во время 12-й битвы на Изонцо в сентябре 1917 года десять мортир в течение двухчасовой артподготовки выпустили 2000 снарядов. Массированный артиллерийский огонь привёл к быстрому прорыву фронта, ставшему одной из крупнейших побед центральных держав в той войне. Последние же выстрелы австро-венгерские 305-мм мортиры произвели тогда, когда их страна уже вышла из войны – 5 ноября 1918 года на Западном фронте, куда вновь были направлены несколько батарей.

В руках у новых хозяев

После завершения Первой мировой войны большая часть 305-мм мортир досталась победителям (Италии, Румынии, Югославии), а также Чехословакии. В самой Австрии осталось лишь два орудия М 11/16, да и то лишь в качестве музейных экспонатов в Вене и Инсбруке. Другая страна-наследница двуединой монархии – Венгрия – сумела сохранить три мортиры М 11 и две М 16, почти два десятилетия ржавевшие на складах, но в 1938 году возвращённые в строй и переданные 101-й и 102-й артиллерийским группам.

Чехословакия, которой досталось 17 мортир самого нового образца (М 16), в 20–30-е годы занялась их усовершенствованием. На вооружение были приняты новые типы снарядов с повышенными поражающими свойствами, а сами орудия содержались в полном порядке – в каковом и достались вермахту в марте 1939 года. В 1941 году их путь повторили югославские мортиры – четыре М 11 (прошедшие модернизацию и получившие обозначение М 11/30) и шесть М 16. Самым крупным обладателем бывших австро-венгерских мортир стала Италия, получившая 55 орудий – 23 единицы М 11, 16 единиц М 11/16 и такое же количество М 16.

Мортиры, захваченные немцами в Чехословакии, были приняты на вооружение вермахта под обозначением 30,5 cm Mörser (t). Две из них, получившие имена «Макс» и «Мориц», уже в сентябре 1939 года участвовали в Польской кампании в составе 779-й отдельной батареи. А накануне блицкрига на западе в строй ввели даже бывший экспонат Венского военного музея. В 1940 году мощь бывших австро-венгерских мортир вновь пришлось испытать на себе бельгийским крепостям – эти орудия обстреливали форты Льежа. А вот против новых французских фортов Мольд и Фермон огонь 305-мм мортир оказался малоэффективен.

Весной 1941 года артиллерийский парк вермахта пополнили югославские трофеи – пять мортир М 16 и одна М 11/30, которые получили обозначения 30,5 cm Mörser 639 (j) и 30,5 cm Mörser 638 (j) соответственно. К моменту нападения на Советский Союз 305-мм мортирами были вооружены 624-й, 641-й и 815-й тяжёлые артдивизионы, а также 230-я и 779-я отдельные стационарные тяжёлые батареи. Эти части участвовали в осадах Севастополя (1941–1942 годы) и Ленинграда (1941–1944 годы). К марту 1945 года вермахт всё ещё располагал тринадцатью 305-мм мортирами. Последним эпизодом боевого применения орудий этого типа стала оборона Берлина.

Источник: twicsy.com

305-мм мортиры фирмы «Шкода» стали первыми орудиями столь крупного калибра, изначально проектировавшимися для применения не только при осаде или обороне крепостей, но и в полевых сражениях. Конструкторы орудия и средств механической тяги, предназначенных для него, применили ряд передовых технических решений, обеспечивших мортире хорошие баллистические характеристики и сравнительно высокую мобильность. В годы Первой мировой войны залпы 305-мм мортир гремели от фортов Бельгии до крепостей Восточного фронта, но наиболее востребованными эти гиганты оказались на Итальянском фронте, где с успехом применялись как в наступлении, так и в обороне.