Альтернативные танки РККА образца 1937 года. Нерушимой стеной, обороной стальной…

Содержание:

Прелюдия

Неудачные переговоры в Берлине и начало Балканской кампании вермахта оказало на советское руководство тягостное впечатление: перед страной вставал призрак надвигающейся войны с Германией. Руководством страны было осознано значение происходящего, после чего были приняты следующие меры:

Рис. 51 Вячеслав Молотов на переговорах в Берлине, март 1941 г.

- в Берлин на переговоры с Гитлером и Риббентропом был отправлен В.М. Молотов с целью реанимации темы вступления СССР в тройственный союз. В отличие от ноябрьских переговоров 1940 года советской стороной выражался полный отказ от интересов в Южной Европе и заинтересованность в базах на территории Турции (Проливы и Карская область);

- понимая полную бесперспективность миссии Молотова, принимается решение о увеличении срока службы на 1 год, снижении призывного возраста на 1 год, проведении больших учебных сборов (БУС) и проведении мероприятий по повышению боеготовности войск:

- разработка Генеральным Штабом под руководством его начальника маршала Шапошникова плана активной обороны;

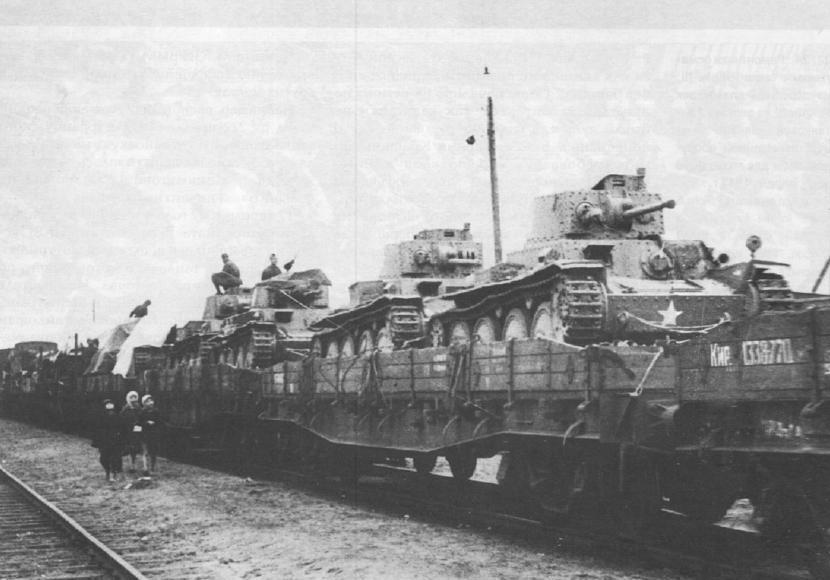

- насыщение войск второго и третьего стратегических эшелонов людьми за счет БУС и увеличении срока службы и техникой за счет нового производства и частично за счет народного хозяйства;

- оборудование частями войск первого стратегического эшелона совместно с квартирьерами частей второго и третьего эшелонов оборонительных позиций;

перемещение войск второго и третьего стратегических эшелонов в район старой границы; - занятие гарнизонами и пехотным прикрытием укреплений на старой границе;

занятие гарнизонами и пехотным прикрытием построенных долговременных укреплений на новой границе; - перевод аэродромного строительства в режим завершения начатого строительства (прекращение новых работ и перебрасывание ресурсов на текущие объекты);

- оборудование частями аэродромно-технического обеспечения ВВС запасных полевых аэродромов;

- организация частями аэродромно-технического обеспечения ВВС и приданными частями материально-технического обеспечения сети ложных аэродромов с имитацией на них повседневной деятельности.

Выполнение намеченных мероприятий предлагалось возложить на командующего КОВО генерала армии Жукова, для чего он был назначен первый заместитем наркома обороны.

18 июня 1941 года в войска был передан приказ о приведении войск в полную боевую готовность Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского Особых и Одесского военных округов.

Приграничное сражение

На земле

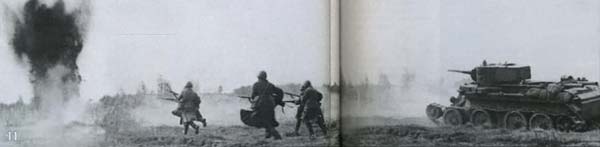

22 июня 1941 года вторжением на территорию Литовской, Белорусской ССР, Российской и Украинской СФСР началась Великая Отечественная война. С первых часов войны немецкие солдаты и офицеры осознали, что противник перед ними резко отличается от всего того, что было раньше. Начавшаяся война не походила ни на «большие учения» в Польше, ни на «маневры с боевыми патронами» на Запада: враг был упорен и инициативен. Одним из примеров был бой батареи ПТО у местечка Затурцы, которая сдерживала сутки 13 тд вермахта, уничтожив 45 ее танков (4).

Рис. 52 Орудие сержанта Ивана Панфиленка под Затурцами

Командир 14 танковой дивизии генерал-майор Фридрих Кюн, обещавший своему начштаба «веселую охоту на собачек Павлова», был шокирован ударом в свой фланг 20 краснознаменной танковой дивизии под Войницами. На колонны танков и мотопехоты были последовательно обрушены бомбы и РС-ы с вызванных пикировщиков и шквал снарядов 122-мм и 152-мм гаубиц и самоходок, после чего в бой с остатками пехоты и танков PzKpfW.IIIН и PzKpfW.IVD вступили мотопехота и танки Т-30М, начавшие поражать немецкую бронетехнику с дистанции свыше 1000 метров.

Рис. 53 Техника разгромленной 14-й танковой дивизии, 24 июня 1941 года

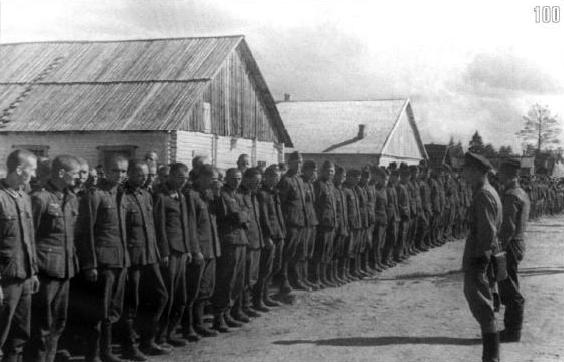

Бой закончился разгромом 14 тд и пленением дивизионного командования. Пропагандистский эффект от пленения немецкого генерала, срочно переправленного в Москву, был использован на переговорах Молотова с финским послом Хюнниненом. Неудачи союзников серьезно охладили реваншистский пыл финнов: если немецкие самолеты все еще базировались на финских аэродромах, то сами финны освободили советский дипломатический персонал на Аландских островах, демилитаризовали сами острова и отозвали свои подводные лодки с боевых позиций.

Так генерал Кюн стал первым немецким генералом, попавшим в советский плен, 20-я танковая дивизия получила ордена Ленина, а Семен Борзилов — давно заслуженное звание Героя Советского Союза. Все это никак не походило на хаотичные действия танков союзников под Лаоном и Аррасом.

Рис. 54 Танки разгромленной 14-й танковой дивизии, июнь 1941г.

Не все у бронетанковых войск РККА получалось так, как того хотелось — были и ошибки: так в Прибалтике контрудар 3 танкового корпуса Алексея Куркина частью сил пришелся по пехотному прикрытию фланга танкового клина вермахта (5 тд и 84 мд) и вылился во встречный бой 2 тд с 6 тд вермахта. К середине дня на поле боя у реки Дубисса догорали 67 немецких PzKpfW.II и PzKpfW.IV, и 147 чешских Pz.35(t) из 87 и 155 бывших в дивизии Франца Ландграфа в начале дня. Танки генерал-майора Егора Солянкина также понесли тяжелые потери: на поле боя горели 48 Т-30 и 7 Т-30Э. Как вспоминал этой бой танкист Осадчий:

«Когда боевые порядки смешались, пришлось вести бой с коротких остановок. Противник отвечал тем же, горели Т-30. Неуязвимыми для чешских танков казались Т-30Э – от снарядов на их броне оставались лишь вмятины. А ведь плотность танков была так велика, что практически любой снаряд достигал цели».

Гаубичные полки 2 тд и 6 тд немцев занимались контрбатарейной борьбой в ходе которой артиллерийская составляющая 2 тд понесла серьезные потери. Ослабление артиллерии дивизии не дало полностью подавить ПТО противника, что привело к повышенным потерям мотопехоты и танков 2 тд при разгроме оставшихся частей 6 тд вермахта (114 моторизованного полка и двух артдивизионов). Утешало только то, что после этого боя командующий группой армий «Север» Вильгельм фон Лееб не рисковал использовать танки массированно, стараясь придавать их пехотным батальонам. Так на Северо-Западном направлении удалось резко снизить темпы немецкого наступления.

Ошибка, подобная ошибке генерал-майора Алексея Куркина была допущена и под Гродно при контрударе частей 4-й танкового корпуса генерал-майора Власова, только результаты для РККА были гораздо хуже: поле боя осталось за немцами.

В небесах

Несмотря на положительный эффект выполненных предвоенных мероприятий, люфтваффе сумело завоевать господство в воздухе. Но ВВС РККА наносили чувствительные удары по противнику.

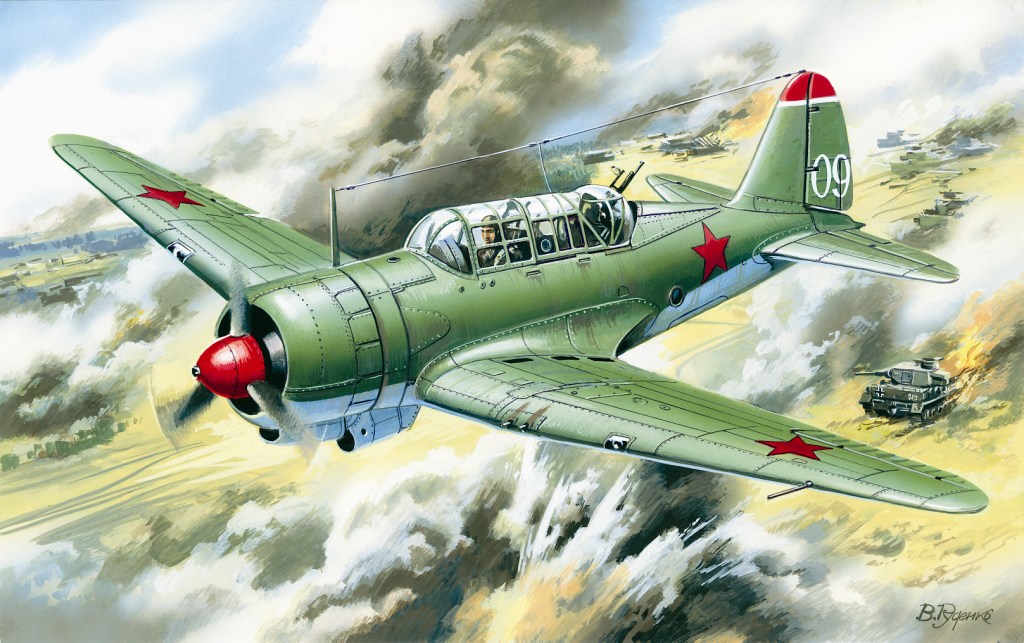

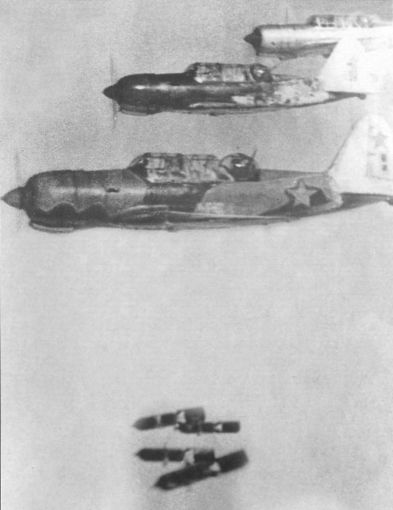

Рис. 55 Боевая работа советских бомбардировщиков Су-2

Так 24 июня 1941 года во время удара по немецкому аэродрому под Люблином освободившиеся от бомб бомбардировщики Су-2 вместе с истребителями сопровождения Як-1 вступили в активный воздушный бой с подошедшими истребителями противника. В этом бою только бомбардировщики уничтожили пять Bf-109E, из которых два были на счету летчика старшего политрука Шаронова и еще один — штурмана его экипажа лейтенанта Засорина. Один из этих двух мессеров был пойман на виражах и взорвался от очереди двух 20-мм пушек: немецкий летчик погиб, став очередной невинной жертвой кровавых жидокомиссаров. До этого Шаронов сумел вывезти с территории, контролируемой противником, раненых однополчан: пилота и штурмана (5).

Рис. 56 24 июня 1941 года. Удар по немецкому аэродрому

Наша армия отступала, но отступая, огрызалась, нанося вермахту чувствительные удары. Помня уроки Халхин-Гола и Финляндии, советские танкисты (когда поле боя оставалось за ними) эвакуировали свою подбитую технику, эвакуировали или выводили из строя подбитые немецкие танки и раз за разом выигрывали время для накопления и боевого слаживания мобилизованных соединений Резервного фронта Кулика на старой границе.

Рис. 57 Немецкие солдаты, взятые в плен, в пересыльном лагере под Львовом. Июль 1941 года

Рис. 58 Уничтоженная немецкая бронетехника, взорванная при отходе

Проектирование эрзацев военной поры

Отвечавший за выпуск танков нарком среднего машиностроения В.А. Малышев так писал в своем дневнике:

«23 июня 1941 г. Прочел в газетах сообщение с фронтов о том, что происходят гигантские танковые сражения. Участвует от 4 000 танков одновременно. Хотя мы вступили в войну с порядочным запасом танков, но если так дело пойдет, то этих запасов будет мало. Очевидно, наши расчеты по потребности танков оказались заниженными. Надо раздувать дело с выпуском танков вовсю.

Написал записку т. Сталину, в которой предлагаю ряд крупных машиностроительных заводов срочно перестроить на производство танков. Сегодня вызвал т. Сталин, говорил по моей записке. В общем одобрил, сказал подготовить конкретные предложения.

25 июня 1941г. Часть моих предложений по переводу заводов на производство танков приняты. Вышли решения Государственного комитета обороны. Характерно то, что постановления… № 1 и № 2 вышли по танкам. История когда-нибудь отметит этот факт».

Разумеется, никаких сражений с участием до 4000 танков одновременно не происходило, но В.А. Малышев, черпавший информацию о событиях с фронта из периодической печати, не мог знать об этом. (1)

Следует заметить, что у советской промышленности дела обстояли немного получше, нежели у отступавшей армии. Как вспоминал Л. И. Горлицкий:

«Должен заметить, что немцы в самом деле застали нас в очень неподходящее время. Активно перестраивалась военная промышленность. В конце сорокового я вдруг получил назначение начальником артиллерийского КБ Кировского завода.

Завод лихорадило. Все были озабочены модернизацией танков и САУ на базе Т-30 и Т-32, а также проектированием КВ. Мы думали в те дни только об одном – как бы побыстрее расширить производство новых танков. Наш завод не был рассчитан на литые корпуса и башни, которые нам навязали. У нас же литейный участок уже много лет ждал своей очереди на перестройку и расширение, не хватало кадров…

Такие же проблемы с литейным производством были и на заводе Ворошилова, цех которого для выпуска новых танков нужно было перестроить чуть ли не полностью… Точкой отсчета для нас было 1 июля – первый день второго полугодия. В июле мы и «ворошиловцы» ждали нового оборудования для «литейки» и обновления инструментального участка. Когда меня ранним утром 22-го, в воскресенье срочно вызвали на завод, я подумал, что насчет оборудования, но оказалось – немцы напали!»(1)

Вполне естественно, что все предприятия оборонной промышленности были озабочены тем, чтобы дать фронту как можно больше вооружения и максимально дешево. Понятно, что добиться всех этих требований одновременно в одном образце было невозможно. Приходилось искать «золотую середину». И главной задачей, поставленной руководством наркоматов перед конструкторско-технологическими службами предприятий, было всемерное увеличение выпуска готовой продукции.

В ход пошли все старые запасы – при развертывании мобилизационных мощностей на моторостроительных заводах выяснилась неготовность расширения производства танковых дизелей ДМТ-5 и ДМТ-2, тогда как двигатели для танков нужны были здесь и сейчас.

Специальным приказом начальника АБТУ Федоренко было разрешено изготавливать МТ-5-1 и МТ-2-1 с устройствами инженера Воронина. В качестве объяснения этому шагу были даны следующие причины: дешевизна, простота конструкции, короткий срок работы танковых двигателей из-за крайне низкой живучести танков в боевых условиях, из-за чего стоимость бензина, сэкономленного в случае применения на танке дизеля, не успевала оправдать необходимого для изготовления дизеля повышенного расхода легированных сталей и высококвалифицированного труда, не менее дефицитных в военное время, чем жидкое топливо. (2)

Сообщения с фронта, из действующей армии живописали большие лавины немецких танков и мотопехоты, поддержанных армадами самолетов. Нужно ли удивляться, что самое пристальное внимание руководства НКТП и НКВ уделялось именно вопросам создания и массового производства новых танков, противотанковых и зенитных средств.

Причем из-за высочайшей подвижности немецких танковых и мотопехотных соединений для ликвидации их возможных прорывов требовалось иметь не просто противотанковую и зенитную артиллерию, но по мобильности сравнимую с танками – артиллерию на самоходном шасси.

Вполне понятно, что в то время, когда каждый грузовик, артиллерийский тягач и линейный танк были на вес золота, их шасси уже не могли рассматриваться в качестве базы для ходовых частей самоходной артиллерии. Основные танковые заводы были ориентированы на повышение технологичности и максимальное увеличение количества, поэтому приходилось «изобретать велосипед».(1)

Уже 1 июля 1941 года народный комиссар вооружения Д.Ф. Устинов подписал приказ следующего содержания:

«Ввиду острой необходимости гаубичных, противотанковых и зенитных самоходных артсредств и ввиду отсутствия специальной базы для них приказываю:

1. Заводу №185 на базе плавающего танка ПТ-32-76М разработать и передать для изготовления заводу № 112:

- зенитный танк с 37-мм пушкой,

- танк-истребитель с 57-мм противотанковой пушкой;

2. Заводу им. Молотова разработать и изготовить:

- зенитный танк с 37-мм пушкой,

- 57-мм противотанковую пушку на самоходном шасси,

- 76,2-мм дивизионную пушку на самоходном шасси,

- 122-мм гаубицу на самоходном шасси.

Проекты самоходных установок должны быть представлены на рассмотрение не позже 15 июля 1941 года…»(1)

Еще один приказ Д.Ф. Устинова касался заводов №№9 и 92 с требованием форсировать работы по созданию танковых и самоходных вариантов 122-мм гаубиц с баллистикой гаубицы М-30 и 85-мм пушек с баллистикой зенитного орудия обр. 1939 года.

Потомки крокодилов

При проектировании зенитного танка КБ завода №185 воспользовались заделом бригады Савина (башня с 37-мм зенитной пушкой) и корпусом изготавливающегося на Красном Сормове плавающего танка. Так как танковые пушки Ф-34 и ЗиС-4 имели одинаковые противооткатные устройства, то проблемы с ее установкой в башню танка ПТ-32-76 не возникли.

Рис. 59 Проект танка-истребителя с 57-мм противотанковой пушкой

Рис. 60 Проект зенитного танка с 37-мм пушкой

Проекты зенитного танка и танка-истребителя были представлены начальнику АБТУ Федоренко уже 7 июля 1941 года и были немедленно утверждены к производству опытных образцов.

Потомки зеленого фургона

Для создания проектов САУ и зенитного танка на Горьковском Автозаводе была проведена оценка производственных возможностей этого завода, исходя из которых были сделаны первые наметки новых проектов.

С проектами самоходных гаубицы и противотанковой пушки вопросов почти не возникало. В первом случае воспользовались заделом работ по установке тумбы и качающейся части самоходок СУ-5-2 и СУ-30-122. Кроме того, пришлось лишь усилить лобовое бронирование САУ пакетированием 15-мм бронелистов до 45 мм. В проекте 57-мм противотанковой пушки доработали тумбовую установку, на которую установили снятую с лафета 57-мм пушку образца 1941 года.

С самоходкой, вооруженной дивизионной пушкой, возникли некоторые проблемы: пушек Ф-22УСВ не хватало, были в наличии не принятые на вооружение ЗиС-3. С данной пушкой и подготовили проект САУ.

Если с самоходками было все более-менее ясно, то с зенитным танком возникли серьезные проблемы. Нужное оборудование для создания башен с требуемым диаметром погона на заводе отсутствовало и Николаем Астровым было принято решено создавать зенитный танк с использованием тумбовой установки. На данную тумбу была установлена открытая сверху вращающаяся рубка с качающейся частью 37-мм зенитного автомата 61-К.

Рис. 61 Проект САУ с 122-мм гаубицей

Рис. 62 Проект САУ с 57-мм противотанковой пушкой

Рис. 63 Проект САУ с 76,2-мм дивизионной пушкой

Рис. 64 Проект ЗСУ с 37-мм зенитной пушкой

Данные проекты были представлены руководству АБТУ РККА. С проектами самоходок завода им. Молотова вопросов не возникло, только ЗСУ вызвало недопонимание. Глядя на проект зенитной установки, генерал Федоренко сказал:

«Ладно, делайте на тумбе: лучше такое, чем ничего.»

Изготовление и испытания эрзацев военной поры

Потомки крокодилов

Поскольку унификация ПТ-32-76М и танка-истребителя была очень большой, то машина была изготовлена очень быстро, буквально за день: ровно столько потребовалось для получения орудия с завода №92 и установки его в башню танка. Испытания возкой и стрельбой на Гороховецком полигоне прошли по ускоренной программе, после чего машина была рекомендована в серийное производство.

На изготовление зенитного танка времени ушло гораздо больше. Башня имела унификацию с башней линейного танка, и потому была изготовлена достаточно быстро. Однако пришлось три недели ждать получения 37-мм зенитного автомата с завода им. Калинина.

В начале августа 1941 года опытная установка прошла испытания возкой и стрельбой. Рассеивание было в пределах нормы и потому зенитный танк был рекомендован к серийному производству.

С получением актом испытаний в АБТУ РККА опытным машинам были присвоены индексы ПТ-32-37М и ПТ-32-57М.

Потомки зеленого фургона

Благодаря широкой кооперации с заводами №№92 и 185 на часть корпусов принятых на вооружение БТР-31КШ были установлены тумбовые установки с 57-мм, 76,2-мм пушками и 122-мм гаубицей. Тумбовая установка под 37-мм зенитный автомат была изготовлена, но ожидание 37-мм автомата задержала ее изготовление.

Испытания опытных самоходок на Гороховецком полигоне проходили по ускоренной программе. Параллельно с испытаниями на заводах Красное Сормово и им. Молотова спешно проводились работы по налаживанию конвейерного производства новой техники и тотального упрощения техпроцессов.

С доставкой зенитного автомата были проведены испытания стрельбой, показавшие приемлемые результаты. По результатам испытаний был составлен акт, рекомендовавший принять на вооружение гаубичный, пушечный и зенитный самоходы.

С получением в АБТУ данного акте машинам были присвоены обозначения СУ-31-122, СУ-31-76, СУ-31-57 и ЗСУ-31-37.

Одновременно с присвоением индексов наркоматом танковой промышленности, куда были переданы Горьковский Автозавод и завод «Красное Сормово», было принято решение о:

- переводе завода №112 на выпуск следующей бронетехники:

- плавающих танков ПТ-32-76 и танков на его базе: ПТ-32-57 и ПТ-32-37,

- артсамоходов САУ-31-76, СУ-31-57 и ЗСУ-31-37;

- расширении танкового производства на Горьковском Автозаводе с сохранением производства автотранспорта.

Производство линейных танков

Помимо насыщения войск эрзацами руководство АБТУ не отказывалось от линейных средних и тяжелых танков. В середине июля 1941 года положение с литейным производством улучшилось на заводе им. Дзержинского, и концу июля — на заводе №174. Благодаря этому танки с литыми башнями стали сходить с конвейером СТЗ с середины августа 41, а с завода им. Ворошилова — с начала сентября 41 года.

Завод №185 получил обновление для своего литейного производства позднее всех — в середине сентября 1941 года: как раз к началу испытаний тяжелого танка КВ, вооруженного 122-мм пушкой с баллистикой 122-мм корпусной пушки образца 1931/37 годов. Так как ХПЗ не смог предоставить доведенный дизель В-5 с мощностью в 700 л.с., то вместо него была установлен аналогичный по мощности двигатель ДМТ-10, представляющий собой спарку дизелей ДМТ-5.

Рис. 65 Опытный танк КВ с 122-мм пушкой на испытаниях

Испытания опытного тяжелого танка выявили перегруженность работы узлов трансмиссии. КПП работала буквально на пределе. Испытания возкой закончились поломкой трансмиссии после прохождения 370 км. Однако испытания стрельбой по трофейным танкам и полевым укреплениям завершились успешно: 60-мм лоб трофейного танка В1bis был пробит на расстоянии свыше 1500м.

По результатам испытаний танк был возвращен на завод для ремонта и подготовки к последующим испытаниям. В конце октября 1941 года поломки были починены и танк вновь вышел на заводские испытания. После прохождения 1200 км без каких-либо поломок был составлен акт о прохождении испытаний и рекомендация о приеме его на вооружение.

Горячка с расширением производства не поставила крест на новых разработках. Опыт боевых действий показал, что танков артиллерийской поддержки в наступлении не хватает. СУ-30-122 и СУ-32-152, используемые как штурмовые орудия, несли большие потери, что вело к уменьшению артиллерийской составляющей подвижных соединений и снижению их боевой устойчивости. В июле 1941 года из АБТУ пришло ТЗ на проектирование штурмовых орудий с 122-мм и 152-мм гаубицами. В ТЗ специально указывались:

- малые сроки изготовления,

- унификация с базовыми танками Т-30М и Т-32М,

- малая высота машины,

- угол возвышения орудия ограничен 45°.

В ожидании проектирования и изготовления гаубиц с баллистикой гаубиц М-30 и М-10 разрешалось воспользоваться запасами гаубиц Л-12С и Л-18С.

При проектировании корпуса САУ использовался задел разработки БТР на базе бронетягача. Орудия в САУ располагались в карданной рамке, впервые примененной при разработке различных вариантов тяжелого танка КВ.

Рис. 66 Проект штурмовой САУ с 122-мм гаубицей Л-12С

Рис. 67 Проект штурмовой САУ с 152-мм гаубицей Л-18С

В первой половине августа проекты были направлены на утверждение в ГАБТУ, где после рассмотрения они были утверждены. Параллельно с утверждением был начат процесс изготовления опытных САУ. В концу августа опытные машины были изготовлены и выпущены на испытания. Поскольку на машинах использовалось отработанное базовое шасси, а массы САУ лишь незначительно превышали массу танка Т-30М, то испытания возкой прошли быстро. Новое крепление орудий показало приемлемые характеристики: рассеивание соответствовало требованиям ТЗ. После окончания испытаний был оформлен акт, рекомендовавший прием данных САУ на вооружение. В ГАБТУ в середине сентября новым машинам были присвоены индексы СУ-30-122ШМ и СУ-30-152ШМ.

Сражения августа-ноября 1941 года

Тем временем, на фронте у РККА дела обстояли совсем нерадужно: после перегруппировки сил немецким войскам удалось силами 2-й и 3-й танковых групп (пополненных остатками техники 4-й танковой группы) прорвать линию фронта и 14 августа встретиться восточнее Минска. На пути подвижных соединений противника командование Западного направления в лице маршала Тимошенко бросило два воздушно-десантных корпуса.

Рис. 68 Части ВДВ занимают оборону. Сражение за Минск.

Для затыкания этого прорыва маршал Тимошенко нанес удар по флангу вырвавшейся вперед танковой группы Гудериана силами конно-механизированной группы, трех учебных танковых бригад, вооруженных модернизированными танками Т-26Э, двух стрелковых дивизий, посаженных на грузовики и кавалерийского корпуса. Целью удара было деблокирование 1-го Западного фронта генерала Павлова.

Рис. 69 Подход и контратака резервной танковой бригады, сражение за Минск август 1941 года

Удар КМГ и учебных танковых бригад сопровождался большими потерями советской бронетехники, но, тем не менее, он остановил врага, пробил коридор к окруженным войскам Западного фронта, позволил стабилизировать линию фронта и, что не менее важно, перерезал Гуднриану «панцерштрассе».

Рис. 70 Подбитая СУ-5-2 учебной танковой бригады, западнее Минска

Рис. 71 Сгоревший БТ-7 КМГ, на заднем плане сгоревший PzKpfW.IV, западнее Минска

В свою очередь 1-й и 2-й Западные фронты своими бронетанковыми соединениями ударили по флангу 2-ой танковой группы, расширив коридор деблокирования.

Рис. 72 Красноармейцы 1-го Западного фронта на фоне танков 17-й немецкой танковой дивизии (ТГ Гудериана), разгромленной в боях под Минском, 6 сентября 1941 г.

В ходе боев по деблокированию удалось разгромить ряд немецких соединений — так начиналось двухмесячное сражение за Минск.

Рис. 73 Перекличка пленных, взятых в боях под Минском. Резервный фронт, 24-я армия, сентябрь 1941.

К концу октября 1941 года немцы взяли Минск и Восточный фронт стабилизировался на линии Рига – р.Западная Двина — р.Березина — Калинковичи — Коростень — Винница — Бельцы — р.Прут.

Рис. 74 Захваченный румынский легкий танк R-1. Сентябрь 1941 г., район Бельцы.

Но если на Северо-Западном, Западном и Южном направлениях положение к этому времени было стабильным, а линия фронта благодаря линейным войскам и рабочему ополчению прочной,

Рис. 75 Доброволец Вейстур Зултерс, рабочий-комсомолец из Риги. Двинский рубеж

Рис. 76 Рабочее ополчение и части 24-й латвийского стрелкового территориального корпуса в обороне. Рижский плацдарм

Рис. 77 Танки Т-28Э. Двинский рубеж

то на Юго-Западном направлении немцы силами 1-й и 3-й танковых групп Клейста и Гота (пополнена техникой за счет остатков выведенной в резерв 2-й танковой группы Гудериана) совершили прорыв линии фронта, вышли к Киевскому УР, захватили часть его укреплений и самого города. Гитлер и его военачальники ликовали. Вечером 23 октября Гальдер сделал в своем дневнике запись:

«Отсутствие контрударов русских подвижных сил может свидетельствовать о том, что их танковые силы, наконец, выбиты. В целом теперь можно сказать, что война нами выиграна».

Здесь следует отметить, что генерал Гальдер серьезно ошибался – свежие танковые и моторизованные дивизии у РККА были, но они находились во второй линии вновь организованного Резервного фронта, где вместе со стрелковыми и артиллерийскими дивизиями проводили боевое обучение и слаживание в ожидании зимнего контрнаступления.

Рис. 78 Уличные бои в Киеве, ноябрь 1941г.

Однако в ОКВ радость была преждевременной, так как командующий Юго-Западным направлением генерал армии Жуков бросил для закрытия прорыва свой последний резерв: конно-механизированную группу генерал-майора Д.Д. Лелюшенко с танками БТ-7 и БТ-7Э и эрзац-танками на базе СУ-31-76, два воздушно-десантных корпуса, четыре бригады противотанковой артиллерии на базе СУ-31-57 и посаженные на грузовики полки курсантов.

Рис. 79 Танки БТ-7 КМГ Лелюшенко форсированным маршем выдвигаются на передний край, ноябрь 1941г.

Рис. 80 Атакуют спешенные кавалеристы и танки КМГ Лелюшенко севернее Киева, ноябрь 1941г.

Эти соединения остановили врага, позволив стянуть на Юго-Западное направление свежие резервные стрелковые части, которые к началу ноября 1941 года стабилизировали линию фронта на всей ее протяженности. Ожесточенные бои продолжались лишь в Киеве и на плацдармах севернее его.

Рис. 81 Расчет 122-мм гаубицы 1910/38 в боях за Киев, ноябрь 1941 года

Эйфория в гитлеровской ставке уменьшалась по мере получения новых сводок с Восточного фронта. Так 17 ноября 1941 года покончил с собой генерал-инспектор Люфтваффе генерал-полковник Эрнст Удет. 27 ноября 1941 года РККА перешла в контрнаступление, а уже 29 ноября рейхсминистр по делам вооружений и боеприпасов доктор Фриц Тодт сказал фюреру:

“В военном и военно-экономическом отношении война уже проиграна”.

Рис. 82 Трофейная немецкая техника, октябрь 1941 года

Осмысление боевого опыта летне-осенней кампании 1941 года

По результатам боев у военных появились выводы, касающиеся боевого применения бронетехники:

- на поле боя требовалось большее количество штурмовых танков и орудий;

- разделение функций самоходных и штурмовых гаубиц;

- требовались бронированные транспортеры, снижавшие потери пехоты при наступлении на дезорганизованную оборону противника;

- плавающие танки ПТ-32-76 и машины на их базе показали себя с самой лучшей стороны в боях за захват и удержание плацдармов, однако подразделениям, использующим плавающие танки требовались:

- плавающие машины огневой поддержки, вооруженные гаубицами,

- плавающие машины для перевозки грузов и личного состава;

- использование 57-мм пушек оказалось бесперспективным по критерию цена/эффективность. Пушки были избыточно мощными, дорогими в производстве и имели ограниченное количество боеприпасов. Кроме того, вражеская бронетехника успешно пробивалась 76,2-мм дивизионными пушками. В то же время у противника были обнаружены французские танки В1 с бронированием 60 мм и ожидалось появление новых толстобронных танков. Для этого необходимо было разработать и изготовить танки-истребители с орудиями с большей пробиваемостью и фугасным действием.

Руководство АБТУ в начале ноября 1941 года сформулировало ТЗ к КБ заводов № 185 и им. Молотова, содержащим требования по созданию:

- заводу им. Кирова разработать и изготовить:

- на базе САУ СУ-30-122ШМ — штурмовое орудие с 122-мм гаубицей с баллистикой гаубицы обр. 1938 года;

- на базе САУ СУ-32-152ШМ — штурмовое орудие с 152-мм гаубицей с баллистикой гаубицы обр. 1938 года;

- на базе танка Т-32М — танк-истребитель с 85-мм пушкой с баллистикой зенитной пушки обр. 1939 года;

- заводу им. Кирова разработать и передать для изготовления на базе танка ПТ-32-76М:

- штурмовое орудие с 122-мм гаубицей с баллистикой гаубицы обр. 1938 года,

- бронированный транспортер на перевозку 2 тонн грузов или 12 пехотинцев;

- заводу им. Молотова разработать и изготовить:

- на базе СУ-31-122 самоходную гаубицу с 122-мм с баллистикой гаубицы обр. 1938 года,

- на базе БТР-31КШ бронированный транспортер на 12 человек.

Таблица 9

ТТХ эрзацев военной поры. Самоходки Горьковского Автозавода

СУ-31-122 | СУ-31-76 | СУ-31-57 | ЗСУ-31-37 | |

Год выпуска | 1941 | |||

Боевая масса, т | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 11,3 |

Экипаж, чел. | 4 | 4 | 4 | 5 |

Габаритные размеры, мм | ||||

Общая длина | 5170 | 5200 | 6300 | 5170 |

Длина корпуса | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 |

Ширина | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |

Высота | 2250 | 2150 | 2150 | 2050 |

Клиренс | 400 | 400 | 400 | 400 |

Вооружение | ||||

Пушки, мм | 1 × 122 обр.1910/37гг. | 1 × 76 ЗиС-3 | 1 × 57 ЗиС-4 | 1 × 37 61-К |

Пулеметы, мм | — | — | — | — |

Бронирование, мм | ||||

Лоб корпуса | 45 | 45 | 45 | 45 |

Борт корпуса | 15 | 15 | 15 | 15 |

Лоб башни/рубки | 45 | 45 | 45 | 15 |

Борт башни/рубки | 15 | 15 | 15 | 15 |

Силовая установка | ||||

Тип двигателя | МТ-2-1/ДМТ-2 | |||

Мощность | 160 л.с. | |||

Мак. скорость км/ч | 52 | 52 | 52 | 50 |

Запас хода по шоссе, км | 220-280*/310 | 220-280*/310 | 220-280*/310 | 210-265*/290 |

* – с устройствами инженера Воронина

Таблица 10

ТТХ эрзацев военной поры. Самоходки и танки заводов Красное Сормово и им. Кирова

ПТ-32-57М | ПТ-32-37М | СУ-30-122ШМ | СУ-30-152ШМ | |

Год выпуска | 1941 | |||

Боевая масса, т | 11,5 | 11,8 | 18,9 | 20,9 |

Экипаж, чел. | 5 | 5 | 4 | 5 |

Габаритные размеры, мм | ||||

Общая длина | 7900 | 6560 | 5580 | 5990 |

Длина корпуса | 6470 | 6470 | 5520 | 5925 |

Ширина | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |

Высота | 2660 | 2440 | 2400 | 2400 |

Клиренс | 400 | 400 | 400 | 400 |

Вооружение | ||||

Пушки, мм | 1 × 57 ЗиС-4 | 1 × 37 61-К | 1 × 122 Л-12С | 1 × 152 Л-18С |

Пулеметы, мм | 2 × 7,62 ДТ | 1 × 7,62 ДТ | 1 × 7,62 ДТ | 2 × 7,62 ДТ |

Бронирование, мм | ||||

Лоб корпуса | 15 | 15 | 50 | 50 |

Борт корпуса | 10 | 10 | 45 | 45 |

Лоб башни/рубки | 15 | 15 | 50 | 50 |

Борт башни/рубки | 15 | 15 | 45 | 45 |

Силовая установка | ||||

Тип двигателя | МТ-5-1/ДМТ-5 | |||

Мощность | 320 л.с./350 л.с. | |||

Мак. скорость км/ч | 52 | 52 | 48 | 48 |

Запас хода по шоссе, км | 220-280*/310 | 220-280*/310 | 210-265*/290 | 210-265*/290 |

* – с устройствами инженера Воронина

Список источников:

- Свирин М.Н. Самоходки Сталина. История советской САУ 1919 – 1945,

- Свирин М.Н. Стальной кулак Сталина. История советского танка 1943-1955,

- Исаев А.В. Иной 1941 год. От границы до Ленинграда,

- http://liewar.ru/content/view/111/1/,

- Су-2 на фронтах Великой Отечественной,

- Большинство фотографий взято из ЖЖ http://lj.rossia.org/users/kenigtiger/.