К середине 30-х, Т-26 и БТ устраивать армию практически перестали. Их недостатки всем известны. Особенно в сравнении с новыми лёгкими танками, разработанными/разрабатываемыми за рубежом. Наши танки уступали им в бронезащите, в оптике, в средствах связи. Самое обидное, как считалось, наши танки уже исчерпали и свой модернизационный ресурс. Однако, они по-прежнему были весьма не плохи по части вооружения, простоты обслуживания, технологичности и, соответственно, себестоимости.

И всё-таки, по общему признанию, армия явно нуждалась в новом массовом лёгком танке (желательно общевойсковом) и такая машина Т-46 не заставила себя ждать.

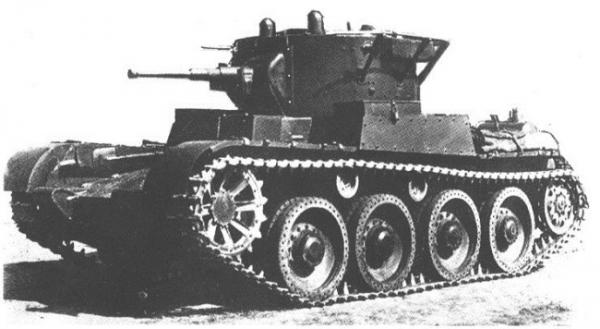

Вот только ТТХ его недалеко ушли от тех, кого он должен был заменить. Да, он лучше «бегал» (тем более что был колёсно-гусеничным), а в его башню можно было установить не только «сорокапятку», но и трёхдюймовую ПС-3. Но, пушку эту до серийного выпуска так и не довели, а по становящемуся всё более важным параметром – бронезащите, Т-46 уступал не только БТ-7 с его 20 мм, но даже последней версии Т-26 (14 мм против 15). Т. е. ни по вооружению, ни по бронезащите, он никаких преимуществ над старыми танками не имел. Выдающиеся же беговые качества, танку, основное предназначение которого всё-таки поддержка пехоты, на фиг не нужны – те же французские и английские пехотные танки спокойно обходились скоростью даже меньше чем у Т-26. Пехоте теперь, нужна была, прежде всего, хорошо защищённая машина.

Что же касается механизированных соединений, то Т-46 уступал БТ-7 не только по бронезащите, но и в запасе хода.

Но, рук наши товарищи не опустили и довели Т-46 до «совершенства». Модель Т-46-1 удалось уровнять по бронезащите с Т-26 (!), а по запасу хода с БТ-7! Жаль только по массе, он «вырос» аж до 17,5 т. а по цене, догнал средний Т-28… Так за что, спрашивается конкретно, за какие такие замечательные ТТХ, бюджет, в лице армии, должен был столько платить? Не удивительно, что собрав 4 серийных Т-46, от его дальнейшего выпуска отказались, а авторов этой гениальной машины заподозрили как минимум во вредительстве.

Теперь, чутка порассуждаем, какой танк нужен РККА (на дворе 36-ой и общеизвестные официальные хотелки тогдашнего АБТУ, всё ещё не переболевшего колёсно-гусеничниками, мы оставляем по большей части за скобками) и как его смастачить.

Как уже говорилось выше, пехоте нужна пусть и не шибко проворная, но хорошо защищённая машина, чтоб могла двигаться в порядках пехоты и в тоже время не убивалась «в лёгкую» лёгкими же средствами ПТО гнусной вражины. При этом, не слишком дорогая и технологически годная для массового производства. Вооружение – чем мощнее – тем лучше.

Кавалерии и механизированным соединениям, нужна подвижная, но вместе с тем экономичная (в отличие от БТ-7) «дальноходная» машина, довольно лёгко бронированная и не шибко обременённая вооружением (мощной ПТО в тылу противника не ожидается, зато большой возимый БК танку мехсоединений обязателен!).

По большому счёту, БТ-7 в качестве танка механизированных соединений РККА вполне устраивал – благо ТО и логистика вообще, по крайней мере, в теории, должны были обеспечить бэтэхам удовлетворительную боевую и эксплуатационную способность. Неудачу же с вооружением БТ-7 трёхдюймовкой ПС-3, компенсировали сотворением артиллерийского БТ-7А с КТ-26. В конце-концов, лёгкому танку в рейде/прорыве, трёхдюймовка в принципе не нужна (достойных целей не ожидается, а БК у трёхдюймовки в лёгком танке мал), БТ-7А же, должен был по сути, просто компенсировать отсутствие сопоставимой с танками по подвижности, буксируемой артиллерии. Соответственно, выпустив для четырёх имеющихся механизированных корпусов 150 БТ-7А, эту проблему можно было считать успешно решённой (на данном этапе развития наших бронетанковых войск, естественно).

А вот конницу БТ как раз совершенно не устраивал. Вааще! Для кавалерии, с её минимальными службами техподдержки, он был недостаточно надёжным, слишком быстрым, слишком прожорливым по части топлива и не обладал соответствующей кавалерии проходимостью (узкие, часто сваливающиеся гусеницы ограничивали гусеничный ход, а резиновые бандажи колёсного хода не соответствовали требованиям ни к проходимости, ни к запасу прочности при движении на колёсах). Более того. Считалось, что БТ-7 из-за возросшей массы (13,5 т.), колёсно-гусеничный уже довольно условно.

Так почему бы нам, вместо того чтоб мучиться с доведением до неизвестно чего большой и очень дорогой картонной коробки в виде Т-46, не создать на базе БТ-7 (в качестве его дальнейшего развития) две новые модификации, предельно унифицированные и удовлетворяющие всех? Естественно и с использованием опыта сотворения Т-46.

Для начала, под каким-либо благовидным предлогом, устраняем Тухачевского, Халепского, Бокиса и других одиозных фанатов колёсно-гусеничных жестянок и только после этого берёмся за БТ-7. Его устаревший, излишне мощный, тяжёлый и прожорливый двигатель М-17 меняем на уже отработанный новенький 320-сильный МТ-5. Причём, пока заводы НКАП выпускают этот мотор, конструктора доводят-таки аналогичный по габаритам и мощности дизельный ДМТ-5, под производство которого модернизируются двигательные цеха 174-го танкового з-да.

Двигатель МТ-5, помимо большей экономичности, чрезвычайно удобен ещё и тем, что в отличие от авиационного М-17 может питаться не только первосортным авиабензином, но и широко распространённым в стране топливом второго сорта без особого ущерба для здоровья. Мощность при этом падала не значительно (350 л. с. на авиабензине и 320 л. с. на бензине второго сорта).

От колёсного хода отказываемся. КПП и бортредуктора слегка перемодифицируем со скоростных приоритетов, на тягу. Не получится – просто заимствуем у 17,5-тонного Т-46-1. Не пропадать же такому добру!

Подвеску усиливаем по типу так же уже отработанного к концу 36-го аж в нескольких вариантах Т-29 (в 37-ом, этот колёсно-гусеничный монстрюк должен был заменить в производстве Т-28), который при тех же 4-х катках на борт, замечательно себя чувствовал, веся в последней модификации далеко за 23 тонны.

Более широкую и надёжную мелкозвенчатую гусеницу заимствуем от Т-28 (опять-таки как на Т-46). Грубо говоря, чтоб избежать довольно дорогостоящих повторных изобретений велосипедов, на полную катушку используем всё толковое, что уже придумано до нас.

Благодаря этим мероприятиям, бронезащиту спокойно увеличиваем до вожделенных в 36-ом 32 мм лоб, 25 мм борт и корма. Башню модифицируем от Т-46. Модификация по сути, заключается в удалении из неё огнемёта и уменьшении общей высоты. Толщина брони увеличивается до 25 мм (маска пушки 35 мм). Поскольку масса у башни существенно подрастёт, вводим электропривод вращения, взяв его от Т-28.

Понятно, для того чтоб разместить погончик этой башни (кстати, довольно дурацкой – для двух человек велика, для трёх маловата – размер выбирался для удобства установки на выбор хоть «сорокапятки», хоть трёхдюймовки ПС-3 плюс за каким-то хреном огнемёт!), необходимо расширить корпус почти на полметра. Делаем и это! Зато рядом с мехводом, теперь нормально поместится стрелок-радист. Корпус получится тяжелее? Ага, но не критично. Благодаря замене габаритистого 12-циллиндрового двигателя М-17 на более компактный 8-циллиндровый V-образный воздушник МТ-5 (и тот и другой располагаются вдоль корпуса), а так же некоторой перепланировке на полметра более широкого МТО, мы сможем несколько уменьшить длину корпуса.

Спрашивается – а что тут собственно осталось от исходного БТ-7? Как что? Самое главное – ТЕХНОЛОГИЯ! Мы абсолютно ничего не меняем в технологии. Точнее, если что-то и меняем, то не на абсолютно новое, а на уже отработанное и новую машину можем спокойно производить на тех же площадях, на том же оборудовании, что и БТ-7.

В итоге, получаем достаточно мощную пехотную машину, массой в пределах 18-19 т. которая заменит не только Т-26 (дорого? Так мы и менять его будем не в пропорции 1 к 1, а минимум 1 к 2, а то и к 3), но даже и неуклюжий многобашенный Т-28. А что – вооружён он будет не сильно хуже, зато забронирован чутка получше. Что же касается цены, то во-первых, на примере Т-46 функционеры надеюсь поняли, что новое не может быть дешёвым, а во вторых, у нового танка совершенно очевидно за что платятся такие большие деньги!

Версия для кавалерии и механизированных соединений, представляет из себя в основном подобную конструктивно машину. Только толщины брони чуть скромнее: 25 мм лоб, 20 мм борт, 15 мм корма. Башня 25 мм и стенки, и маска орудия. На этом мы экономим минимум тонну веса, в счёт чего дооснащаем танк дополнительными бензобаками на надгусеничных полках.

Пушку на обеих моделях меняем. Мотивация как в РИ – у 45-мм никудышный ОФС и уже сомнительная (применительно к новым заграничным толстобронным танкам) бронепробиваемость. ПС-3 уже практически признана недоводимой, а у КТ-28 недостаточная дальность прямого выстрела, не позволяющая уничтожать ПТП противника находясь вне зоны их поражения. Да и крупновата всё-таки в то время, трёхдюймовая пушка для формально лёгкого танка.

Вместо всего этого ералаша, поручаем Сячинтову или лучше Грабину разработку новой «единой» легкотанковой пушки. Калибр 57 мм. Рекорды по бронепробиваемости нам пока не нужны – вполне удовлетворительно получить пушку с бронепробиваемостью в половину от РИ 57 мм ЗиС-2 (48 мм на 1000 м и 53 мм на 500 м – для 36-го года – более чем удовлетворительно). Зато, мы можем уже использовать не столь толстостенный ради прочности снаряд, а значит, осколочная граната получится значительно более мощной чем ОФС ЗиС-2, не говоря уже про совершенно убогий осколочник «сорокапятки».

У обоих танков в боекомплект обязательно включаем запасной ДТ (как было задумано на Т-46), который можно поставить вместо перегретого «тёзки» в спарке с пушкой, вставить в шаровую установку в кормовой нише, водрузить на зенитную турель.

Поскольку со сваркой бронелистов увеличенной толщины в СССР середины 30-х ещё полно проблем, корпуса танков собираются по смешанной технологии, частично на клёпке, с постепенным переходом на сугубо сварочные соединения (БТ собирались по той же технологии). Понятно, что это негативно отразится на технологичности и стоимости. Но, каждой технологии свой срок! А вот начать, наконец, оснащать армию танками с адекватной (хотя бы для своего времени!) бронезащитой, уже более чем актуально.

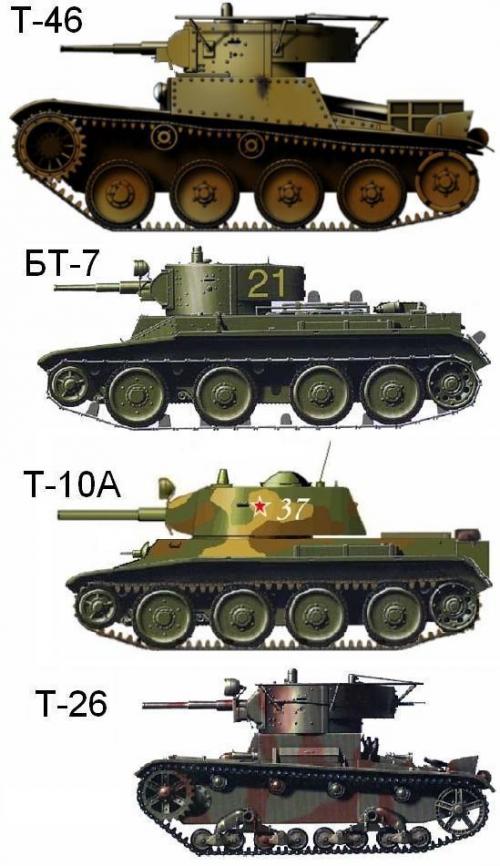

Танки получили маркировку соответственно БТ-10 (облегченная быстроходная версия для кавалерии и механизированных соединений) и Т-10 для бригад, предназначавшихся для совместных действий со стрелковыми корпусами и дивизиями. Пехотные танки выпускал 174-й з-д вместо Т-26, а БТ-10 – ХПЗ, в качестве дальнейшего развития БТ-7.

После боёв на Халхин-Голе, выявивших недостаточную бронезащиту танков механизированных соединений, было принято решение о замене двух специализированных моделей на единую, с улучшенной бронезащитой и увеличенной дальностью прямого выстрела (и соответственно повышенной бронепробиваемостью) модифицированной 57 мм пушки. Именно эта машина, наконец, получила и дизель-мотор ДМТ-5 и, по примеру немецкой «трёшки», «освобождённого» командира с собственной наблюдательной башенкой. А так же новую башню конической формы, нишу которой полностью занимала боеукладка. Запасной пулемёт, как и шаровая установка в кормовой нише башни, были упразднены.

Одновременно, КБ ХПЗ получило задание на проектирование на базе Т-10А нового, более мощного танка – на пятикатковом шасси с более мощным дизельным двигателем (наконец доведённым до ума В-2), значительно более толстой бронёй и трёхдюймовым орудием. Поскольку никаких принципиальных проблем в разработке такого танка уже не ожидалось, новый танк должен был поступить на вооружение РККА в середине 1941-го.

А «старый добрый» Т-10А 174-го завода, весной 41-го года прошёл очередную модернизацию, которая заключалась в замене КПП на новую – планетарную, а устаревшей пружинной подвески на торсионную. Именно эту модификацию начали осваивать и на СТЗ. Так же, по итогам Зимней войны, металлургические заводы отгрузили армии несколько тысяч комплектов 10 мм экранов для дополнительной защиты корпуса танка и отработали технологию изготовления литых башен с максимальной толщиной стенки в лобовой части до 50 мм.

Именно лёгким танкам Т-10А выпала «честь» принять на себя главный удар панцерваффе летом 41-го, а новый, уже средний танк ХПЗ массово пошёл в бой только в августе-сентябре того же года.

БТ-7 1935 г. | Т-46-1 1936 г. | Т-10 1937 г. | БТ-10 1937 г. | Т-10А 1939 г. | Т-10А(Э) 1941 г. | |

Масса | 13,2 | 17,5 | 19,5 | 18 | 21 | 23,5 |

Разм. | 5,6х2,23 | 5,7х2,7 | 5,4х2,7 | 5,6х2,7 | 5,6х2,7 | 5,6х2,7 |

Двиг. | 450 | 330 | 320 | 320 | 330 (д) | 350 (д) |

Скор. Зап. Х. | 52/72 220/440 | 58/80 220/400 | 45 200 | 55 220 | 46 300 | 45 300 |

Броня Корп. Башн. | 20-13-20 15-15-15 | 15-15-15 15-15-15 | 32-25-25 35-25-15 | 25-20-15 20-20-15 | 37-32-25 37-32-25 | 47-42-35 50-42-35 |

Вооруж. Пушка Пул. | 45 1х7,62 | 45 2х7,62 | 57 2-3х7,62 | 57 2-3х7,62 | 57 2х7,62 | 57 2х7,62 |

Экипаж | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

Линейка лёгких танков РККА. И БТ-7 и Т-26 со старыми цилиндрическими башнями – конические они получить не успели, поскольку и тот и другой в производстве были заменены на Т-10