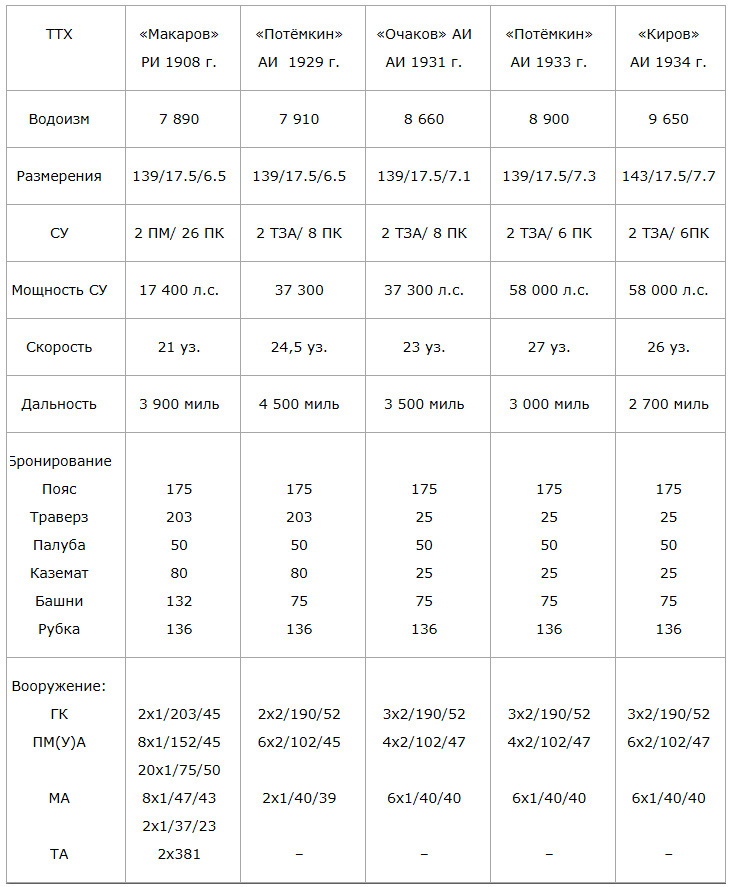

Адмирал с Баяном: А мы ещё споём!

Без предисловий. Сразу к АИ…

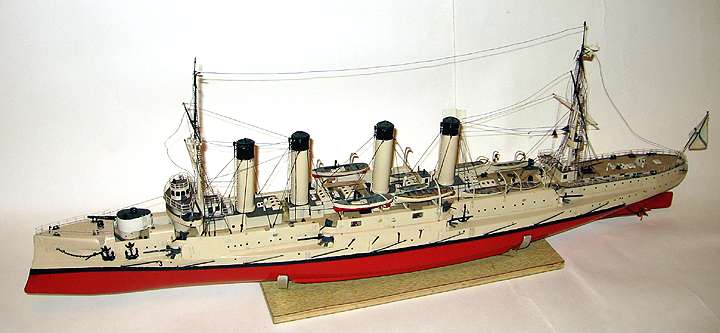

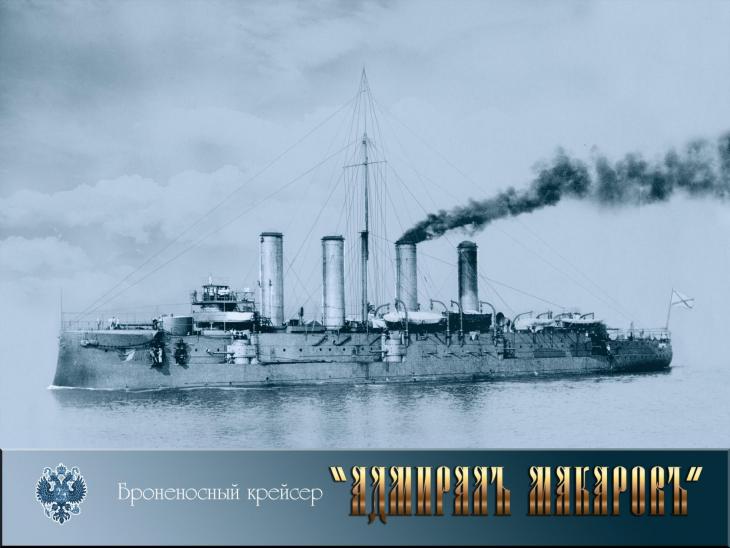

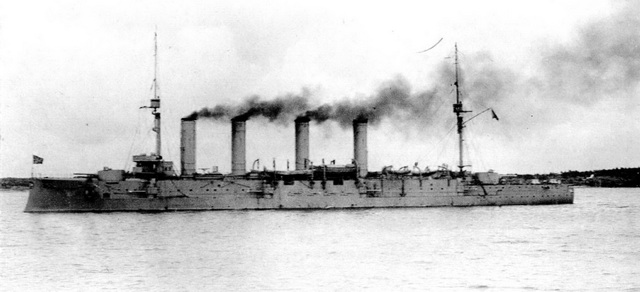

1925 год броненосные крейсера «Адмирал Макаров» и «Баян» (переименованные в честь «кораблей революции» в соответственно «Очаков» и «Потёмкин») встретили в, мягко говоря, неважной форме.

Когда в 1922 году, в прениях между моряками и экономистами, верх взяла «морская партия» (не сложившая головы, поскольку в данной АИ Кронштадтского мятежа не было) и вместо разборки на металл корабли начали потихоньку реанимировать, всем казалось: вот закончится ремонт и наш флот получит сильные крейсера, способные своей бронёй и мощной, восьмидюймовой артиллерией придать устойчивость лёгким крейсерским силам… но, не тут-то было.

Машины кораблей изрядно выработали свой ресурс и, несмотря на весьма трудоёмкий ремонт и машин и котлов (некоторые запчасти ЭПРОНом поднимались с когда-то потопленной немецкой субмариной однотипной «Паллады»), на ходовых испытаниях крейсера ползали как сонные мухи, со скрипом выжимая едва по 15 узлов. С вооружением также обозначились большие проблемы. И без того не шибко удачные одноорудийные башни с восьмидюймовками ворочались со скрипом своих изношенных механизмов. Слабые (всего пятисильные) электромоторы искрили настолько многообещающе, что наводить на цель орудия вручную на учениях было принято в качестве единственно возможного варианта. И это 157-тонную махину! Вертикальное наведение и вовсе было сугубо ручным. И ради чего?! И без того почти полностью расстрелянные восьмидюймовые стволы (а заменить нечем) подымались (согласно проекта) всего на 18 градусов от горизонта, что в совокупности давало просто смешную на середину 20-х дальнобойность, не превышавшую 14–15 км. Единственная палубная восьмидюймовка на учениях вообще никогда для практических стрельб не использовалась (этого избегали даже во время войны), поскольку установлена была так, что первый же выстрел нанесёт своему же крейсеру ущерб, не стоящий никаких учений.

С бортовыми шестидюймовками положение тоже было плохим, хотя и не настолько. Почти все «родные» орудия с крейсеров растащили ещё во время ГВ. Благо в 20-е (хотя, благо ли?) списывалось в утиль много кораблей, да и флотские шестидюймовки (что уцелели, либо не были полностью расстреляны) постепенно возвращались на склады. О 75-мм пушчёнках даже не вспоминали. Их бесполезность на столь мощных кораблях, была всем очевидной ещё до революции. В общем, чем вооружить крейсера, нашли, хотя общее состояние артиллерии выражалось в нескольких идиоматических выражениях из богатого боцманского лексикона.

После этого ремонта оставалось только удивляться, что в 22-ом крейсерам удалось каким-то чудом спастись от переплавки… Знали бы заранее, что всё окажется так плохо…

Два года крейсера усиленно делали вид, что они именно крейсера, изредка ползая по «маркизовой луже» и важно шевеля стволами благодаря обливающейся потом команде наводчиков.

И вот, настал знаменательный 1925 год.

В этом году в Италии, с которой вслед за Германией начали налаживаться контакты в военно-морской области, были заложены два первых «вашингтонских» тяжёлых крейсера «Тренто» и «Триест». Конечно, это были не первые «вашингтонцы» – и англичане, и французы, и японцы расстарались чуток пораньше, но лишь к этим, итальянским красавцам наши специалисты получили неограниченный допуск.

Сказать, что это были революционные корабли, значит не сказать ничего. Эти новые итальянские крейсера буквально вызвали шок у корабелов Страны Советов. Скорость, вооружение, архитектура, оборудование – всё, для 1925 года, на высшем уровне. Это были идеальные по своей универсальности, суперсовременные корабли.

Но были у них и минусы. И главные: высокая стоимость и технологичность, совершенно недоступная судостроительной промышленности СССР образца 1925 года.

Тем не менее, отвечать на «вызовы» мировой буржуазии было жизненно необходимо! В РИ, как мы помним, СССР ответил созданием жутко суррогатного (возможно даже лишь экспериментального) крейсера «Красный Кавказ», соорудив из лёгкого «Адмирала Лазарева»» эрзац-ТКР с вооружением в виде четырёх 180-мм пушек в монструазных, без малого двухсоттонных башнях. Чего они стоили против восьми 203-мм орудий «Тренто», лучше даже не задумываться.

Однако последовавшие за тем «экспериментом» крейсера пр. 26 (в корпусе и с СУ от итальянского же КРЛ типа «Евгений Савойский») в СССР строились опять-таки в виде симбиоза лёгкого крейсера и тяжёлого вооружения (уже 9 180-мм орудий). Крейсера получились неплохие, хотя проблем с их постройкой, укомплектованием и вооружением было немеряно. И не все они были разрешены до начала войны. Да и в войну мы вступили лишь при четырёх новых крейсерах.

В данной АИ мы кое-что изменим. У нас, не весть каким аишным чудом, сохранены два замечательных броненосных крейсера типа «Баян», которые в силу своего состояния (коли уж избежали участи быть порезанными на иголки) прямо-таки напрашивались на модернизацию и превращение именно в ТКР.

За неимением собственных технологий, обратились за помощью к Италии и Германии. Из последней поставили котлы «военно-морского» типа и турбины для СУ. Теперь, согласно проекта модернизации, «Баяны» получали по два новых немецких котла в каждое из четырёх своих штатных КО и пару ТЗА суммарной мощностью 37 500 конесил (против прежних 17 400). Поскольку после замены котлов в двух последних КО освободились довольно значительные пространства (эти КО были вдвое больше первого), их тут же использовали под дополнительные запасы нефти, разместив между КО вместительный топливный танк.

По отсутствию подходящей артиллерии собственного производства, в Италии нашли всё, что требовалось: значительно более лёгкие, чем восьмидюймовки, отличные 190/52-мм пушки. Двухорудийные башни итальянцы обещали спроектировать по типу башен «Тренто», но (поскольку вес мы жёстко ограничили 180–190 тоннами) тонкобронные и ужатые по габаритам (несколько позже почти аналогичные итальянцы сделают для аргентинских ТКР типа «Альмиранте Браун»). В качестве вспомогательной артиллерии приобрели 102-мм универсальные спарки «О.Т.О.» (заточенные под наши боеприпасы), дополненные коробчатыми щитами от установок Минизини. Наконец, в качестве ближней ПВО не шибко дорого закупили и образцы, и лицензию на выпуск 40-мм АП «Виккерс-Терни» обр. 1917 г. (итальянская модернизированная версия знаменитого аглицкого «пом-пома»).

Простейший подсчёт показывает, что замена родного вооружения «Баянов» (2 одноорудийные восьмидюймовые башни ГК по 157 т + 8 шестидюймовок по 16,25 т + 20 75-мм орудий по 1,72 т, не считая малокалиберных 47- и 37-мм пушек) почти полностью соответствует новому: 2 двухорудийные башни ГК со 190-мм пушками по 180 т плюс шесть универсальных 102-мм спарок по 14 т. Соотношение 478 т (не считая малокалиберных пушек и ТА) против 444 т (без «пом-помов»). То есть, только на вооружении мы получаем экономию веса более чем в 30 тонн. К этим 30 тоннам надо добавить не хилую экономию веса на СУ, поскольку современная, немецкая, была вдвое мощнее и при том легче.

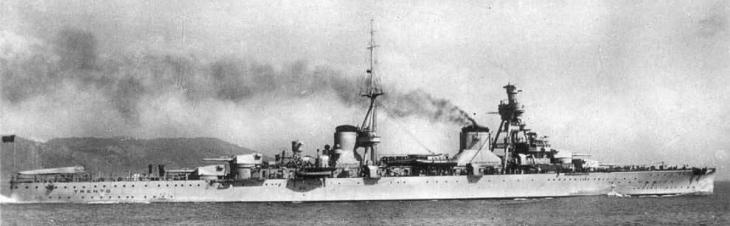

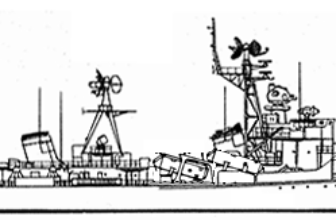

Существенно сэкономленный вес в процессе вполне успешной модернизации подвиг корабелов к ещё более решительному шагу – установке третьей башни ГК, что в сочетании с современными системами управления огнём делало корабль очень опасным противником для обычно слабо бронированных «вашингтонцев».

Третью башню разместили там, где это возможно было сделать без каких-либо серьёзных переделок – на вполне свободном пространстве (если судить по разрезу) близ кормовой башни и почти вплотную к кормовому траверзу, который, дабы избежать нежелательного дифферента на корму, упразднили, заменив на броневую переборку дюймовой толщины. Что и говорить, решение не самое лучшее. Во-первых, без серьёзного траверза ослабляется защита корабля от обстрела противником, а во вторых, тот же мощный, толстобронный траверз вполне мог уберечь корабль от гибели при взрыве в подбашенных помещениях кормовой башни (дислоцировавшейся ближе к корме, за траверзом). Но такова была плата за усиление вооружения. Также во имя минимизации дифферента (а также ради увеличения углов обстрела) пришлось кормовую надстройку с грот-мачтой сместить к самой трубе, а котлы крайнего КО, как и турбинные отсеки, сместить в нос насколько позволяли габариты отсеков, ликвидировав попутно дополнительный нефтяной танк между 3 и 4 КО. В освободившемся таким образом пустом пространстве корпуса оборудовали дополнительные кубрики для команды. Естественно, в районе кормовой надстройки теперь не было ни спарок универсальной артиллерии, ни даже шлюпок! В сочетании со многими другими мерами (в т. ч. балласт в передней части корпуса) дифферента удалось почти избежать. Всё прочее вооружение корабля осталось без изменений.

Открывшиеся в начале 30-х возможности по приобретению чрезвычайно мощных итальянских котлов и турбин, а также успешная операция по серьёзному усилению ГК «Очакова», позволили морякам требовать от корабелов ещё одной модернизации «Потёмкина», лишь 4 орудия ГК которого военморов уже категорически не устраивали. Они прямо требовали «любой ценой» уравнять мощь систершипов.

Уже поднакопившие изрядный опыт судостроители на прямое копирование схемы «Очакова» не пошли – слишком много у такой схемы оказалось слабых мест. Вместо этого они ликвидировали последнее КО и третью башню ГК разместили на освободившемся месте даже с небольшим возвышением. При этом, благодаря весьма мощной и совершенной итальянской СУ (по сути, это была половинка от СУ того же «Тренто»: 6 ПК, 2ТЗА, 60 тыс. л.с.) скорость «Потёмкина» оказалась существенно выше, чем у «Очакова» (28 узлов против 25). Правда, поскольку итальянская СУ была существенно тяжелее немецкой, для снижения веса пришлось ликвидировать всю верхнюю бронезащиту цитадели, ограничившись главным бронепоясом.

В то время, когда ещё только начиналась модернизация первого из двух имеющихся «Баянов», по заявке весьма влиятельного в данной АИ «военно-морского лобби», советский полпред в Токио аккуратно прощупал позицию японцев на предмет продажи бывшего русского крейсера «Баян» – головного корабля всей серии, оказавшегося в руках японцев после несчастливой Р-Я войны.

Японцы восстановили корабль и ввели его в строй. Учитывая сверхмасштабные кораблестроительные программы Японии, её извечную нужду в сырье и уже вполне почтенный возраст «Баяна», договориться удалось не бог весть за какие деньги (точнее за нефть). Моряки, кстати, давно уже позабывшие о своей просьбе, тут же с энтузиазмом принялись обсуждать возможные проекты модернизации нежданно-негаданно полученного сюрприза (который в РИ японцы расстреляют в качестве мишени в 1932 году).

Этот корабль модернизировали позже всех, по совершенно новому проекту. КО на нём ликвидировали не последнее, а первое – как самое тесное (итальянские котлы со всей их обвязкой в нём едва-едва помещались), благодаря чему появилась возможность сместить назад носовую надстройку. Башни разместили по уже ставшей классической, линейно-возвышенной схеме. Приращение высоты надстройки на один уровень позволило оборудовать на корабле флагманские помещения. Убедившись в серии учений полубригады модернизированных "Баянов", что таран на высоких скоростях роль бульба играет плохо и имели случаи захлёстывания мостика поднимаемым буруном, третий крейсер серии сразу же получил новую (скоростную) носовую оконечность (которая к тому же позволила несколько увеличить грузоподъёмность). То же самое, позже, предполагалось проделать и с остальными кораблями.

Чтоб получить возможность для универсального калибра вести обстрел целей и по противоположному борту (установок, кстати, снова стало шесть), пошли на совмещение дымоходов второго и третьего КО. При этом, одну общую, большую трубу сделали несколько ниже. В перспективе предполагалось смонтировать за второй трубой катапульту, кран-балку и место хранения для двух гидросамолётов – благо и место позволяло и совсем незначительный, но имеющийся дифферент на нос (исправляемый исключительно балластом), эту дополнительную нагрузку только приветствовали.

Поскольку кормовая башня теперь была одна, оборудование кормовой надстройки несколько упростили, заменив дорогой и громоздкий запасной КДП ГК на второй директор ПВО.

Неизвестно, какого мятежного корабля именем собирались «осчастливить» «Баян»-первенец, но как раз к моменту завершения его модернизации в 1934 году скончался (точнее был застрелен) чрезвычайно популярный в народе секретарь ленинградского обкома и член ЦК ВКП(б) Сергей Миронович Киров, именем которого и был назван свежеобретённый флотом ТКР.

Пока на Дальнем Востоке шла модернизация возвращённого японцами «Баяна», два его систершипа-«восьмитысячника» (как называли в русском флоте «Баяны») совершили дальний переход с Балтики на Дальний Восток и вместе составили первую бригаду крейсеров Тихоокеанского флота (при том, что после модернизации каждый корабль был в своём роде уникален). Выбор именно «Баянов» для ТОФа более чем очевиден – эти крейсера отличались, наверное, лучшей мореходностью из всех старых русских крейсеров.

Для японцев эта, возникшая вдруг ниоткуда, тяжёлая крейсерская бригада возраждающегося из пепла птицей Феникс ТОФа стала довольно неприятным сюрпризом, поскольку старые русские крейсера после модернизации были вполне в состоянии противостоять в бою любым «вашингтонским» КРЛ и даже ТКР японского флота типов «Фурутака» и «Аоба». Прочие были, конечно, сильнее, но и предназначались они в первую очередь в качестве противовеса американскому Тихоокеанскому флоту. Поэтому, можно определённо утверждать: появление бригады ТКР во Владивостоке буквально воскресило суверенитет России над своими дальневосточными водами.