«Белые драконы» на службе Императорского флота. Амбиции, разбившиеся о военную реальность

Статья с канала «Мир кораблей» на яндекс-дзене.

Содержание:

В первой половине Второй мировой войны окончательно стало ясно, что авианосные соединения — единственный по-настоящему эффективный инструмент ведения боевых действий на всех театрах боевых действий. Особенно это стало заметно после первых успехов японского и британского флотов, в частности после налёта на Пёрл-Харбор, атаки на Таранто, бомбардировки Дарвина и второго сражения в Яванском море.

Развитие ударных авианосцев

Поэтому в 1942 году правительство Японии приняло пятую программу развития флота, которая предусматривала постройку семи тяжёлых авианосцев проекта G15 с планируемым водоизмещением 30800 тонн. Они представляли собой улучшенную версию одного из самых мощных японских авианосцев Taihō («Тайхо»). И потому проектируемые авианосцы получили рабочее название Taiho-Kai — «улучшенный Тайхо».

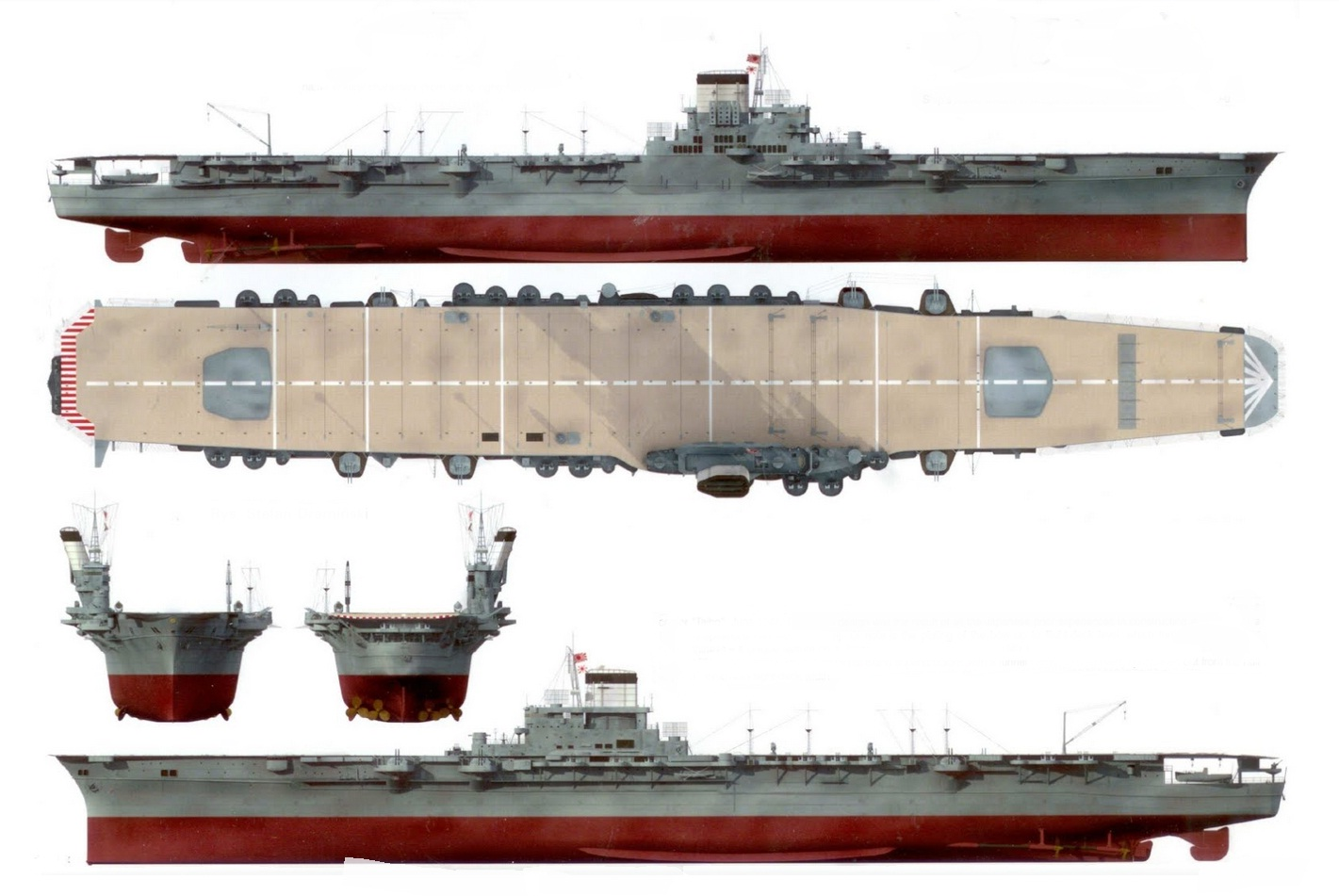

Тяжёлый авианосец IJN Taihō — крупнейший из построенных авианосцев Императорского флота с максимальным водоизмещением 38000 тонн

Согласно программе развития флота, новые авианосцы должны были быть заложены в промежутке с 1944 по 1945 год на государственных верфях в Йокосуке и Куре, а также на частных в Нагасаки и Кобе. Планировалось, что уже к 1948 году эти #корабли будут спущены на воду и войдут в состав флота. Головной корабль серии мог получить имя Hakuryū, что в переводе означает «Белый дракон».

Но в начале 1943 года программа строительства авианосцев проекта G15 была приостановлена, а затем полностью свернута по двум причинам. Во-первых, в сражении за Мидуэй японский #флот потерял четыре тяжёлых авианосца. Необходимо было срочно восполнить их число, поэтому было принято решение продолжить строительство авианосцев типа Unryū, первый из которых вступил в строй в 1944 году. Осенью же 1943 года два были спущены на воду, а еще три заложены на стапелях.

Во-вторых, производственные возможности имевшихся верфей не позволили бы построить корабли проекта G15 в заданные сроки в дополнение к уже запланированным тринадцати авианосцам других проектов. Позже программа строительства и вовсе была сжата до шести единиц.

Средний авианосец IJN Unryū на испытаниях в Йокосуке. 16 июля 1944 года. Из шести заложенных кораблей в строй успели вступить лишь три

В августе 1943 года было решено окончательно закрыть проект «улучшенного Taihō», а все освободившиеся мощности направить на завершение авианосцев класса Unryū.

Проект улучшенного Taihō

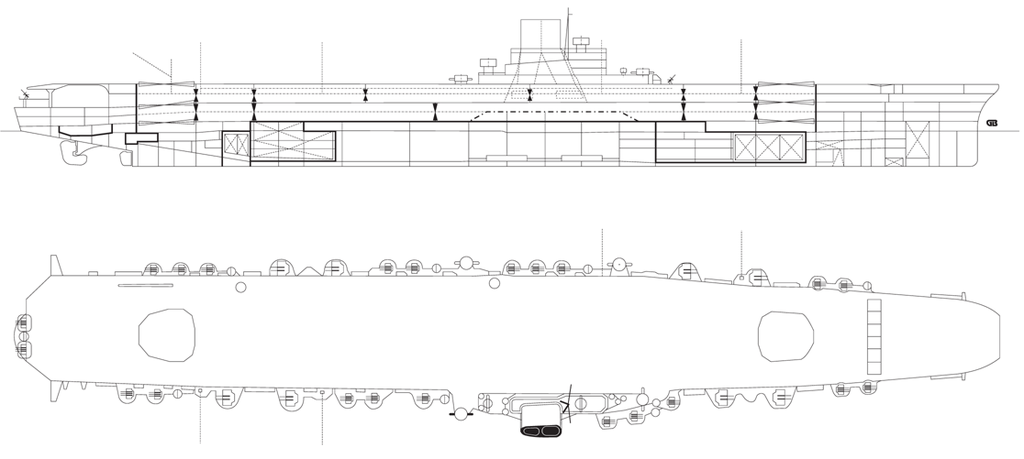

Фактически проект G15 был дальнейшим развитием тяжёлого авианосца Taihō, где впервые использовалась сплошное бронирование верхней палубы и отдельно стоящий остров с рубкой.

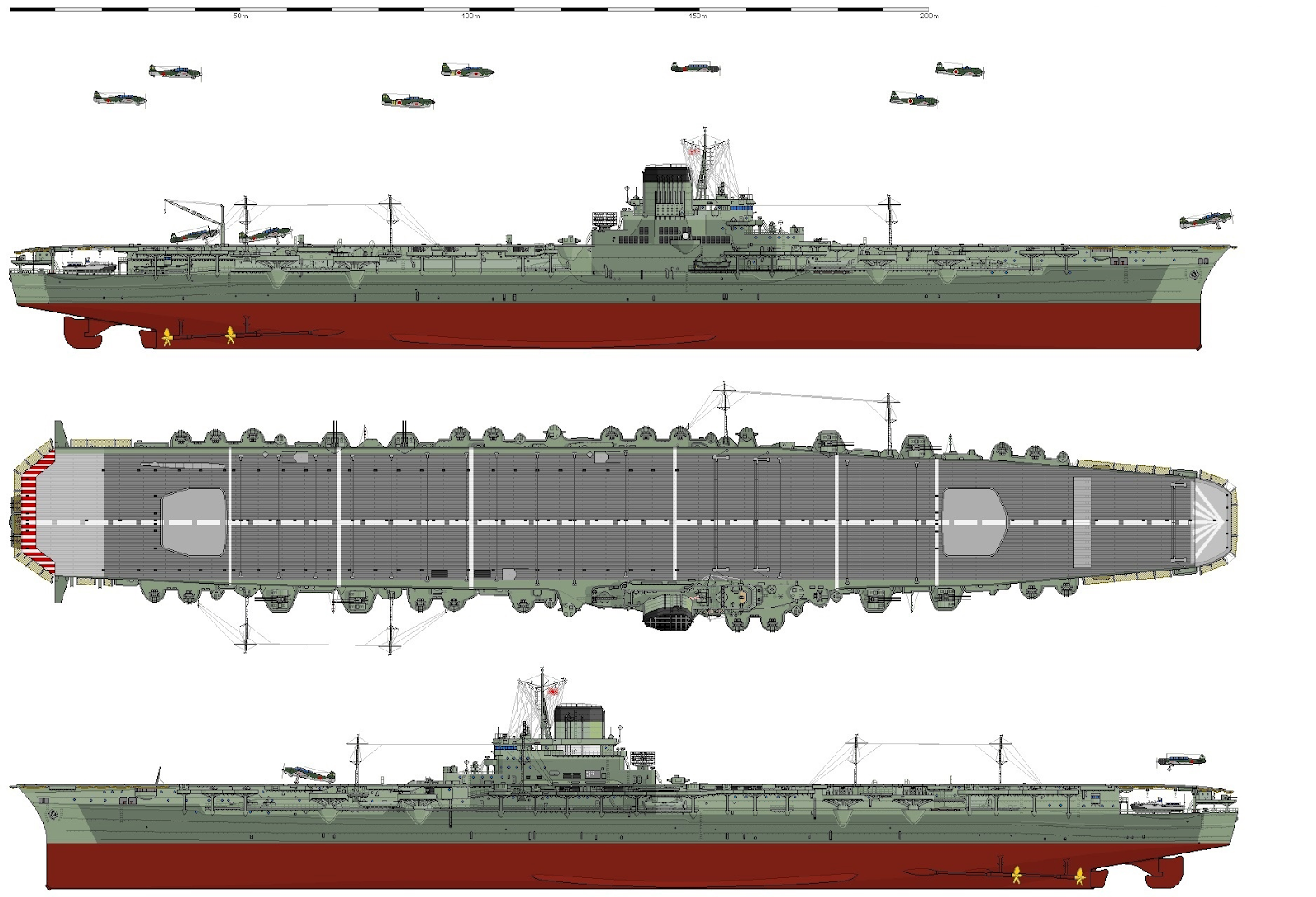

Для усиления продольной прочности корпуса полётная палуба интегрировалась непосредственно в корпус, а не была отдельной надстройкой. Полная длина корпуса составляла 261 м, а ширина по ватерлинии достигала 28 м.

Чтобы улучшить мореходные качества и снизить сопротивление, носовая часть имела полностью закрытую конструкцию прямо до полетной палубы. В походе авиагруппа находилась в двух закрытых ангарах, расположенных под полетной палубой друг над другом. Оба ангара имели одинаковую площадь в 3 540 кв. м при высоте 5 м, что позволило бы разместить на Hakuryū до 75 самолетов.

В правой части корпуса на усиленном спонсоне размещалась надстройка-остров, где находились командные пункты и пункты управления артиллерийской и зенитной стрельбой. Также там должна была располагаться дымовая труба, имевшая наклон в 26 градусов. Проектное стандартное водоизмещение авианосца должно было равняться 30 600 тоннам, полное — 35 800 тоннам.

Для того, чтобы обеспечить эффективную защиту от бомбометания с высоты от двух километров, полётная палуба бронировалась 95-мм броневыми листами. Нижняя броневая палуба толщиной 48 мм служила настилом нижнего ангара, и обеспечивала дополнительную защиту. Пол верхнего ангара изготавливался из обычной конструкционной стали.

Реконструкция внешнего облика тяжёлого авианосца IJN Hakuryū. Название корабля соответствует традиции Императорского флота называть авианосцы в честь летающих созданий, часто мифических. К примеру, одним из переводов «Taihō» может быть «птица Феникс»

По всей длине корпуса простирался главный 55-мм броневой пояс, доходивший по высоте до уровня нижнего ангара. В районе румпельного отделения, а также погребов боезапаса и цистерн с авиационным топливом его толщина была увеличена до 152 мм. Для защиты от торпед в корпусе имелось множество водонепроницаемых переборок. На расстоянии трёх метров от бортов по всей длине корпуса должны были проходить две продольные броневые противоторпедные переборки толщиной 76 мм.

Энергоустановка включала в себя 4 турбозубчатых агрегата, каждый из которых располагался в спаренных машинных отделениях в носу и корме. Они приводились в движение с помощью восьми нефтяных котлов, размещённых в центральной части корпуса. Суммарная мощность ЭУ составляла 160 000 л.с. Предполагалось, что это позволит авианосцу развивать скорость в 33 узла.

Вооружение Hakuryū

С каждого борта в боковых спонсонах Hakuryū должен был нести по четыре спаренных установки универсальных 100-мм орудий «Тип 98 мод. А мод.1». Эти орудия имели достаточно высокую скорострельность и хорошую дальность при стрельбе по воздушным целям. Из недостатков можно отметить низкую живучесть ствола, которая составляла всего 350 выстрелов.

В качестве ПВО ближнего действия планировалось вооружить авианосец 22 трёхствольными артустановками 25-мм зенитных автоматов «Тип 96 мод.1», имевшими боевую скорострельность около 120 выстр/мин на ствол и способность вести огонь на высоту около 3 км.

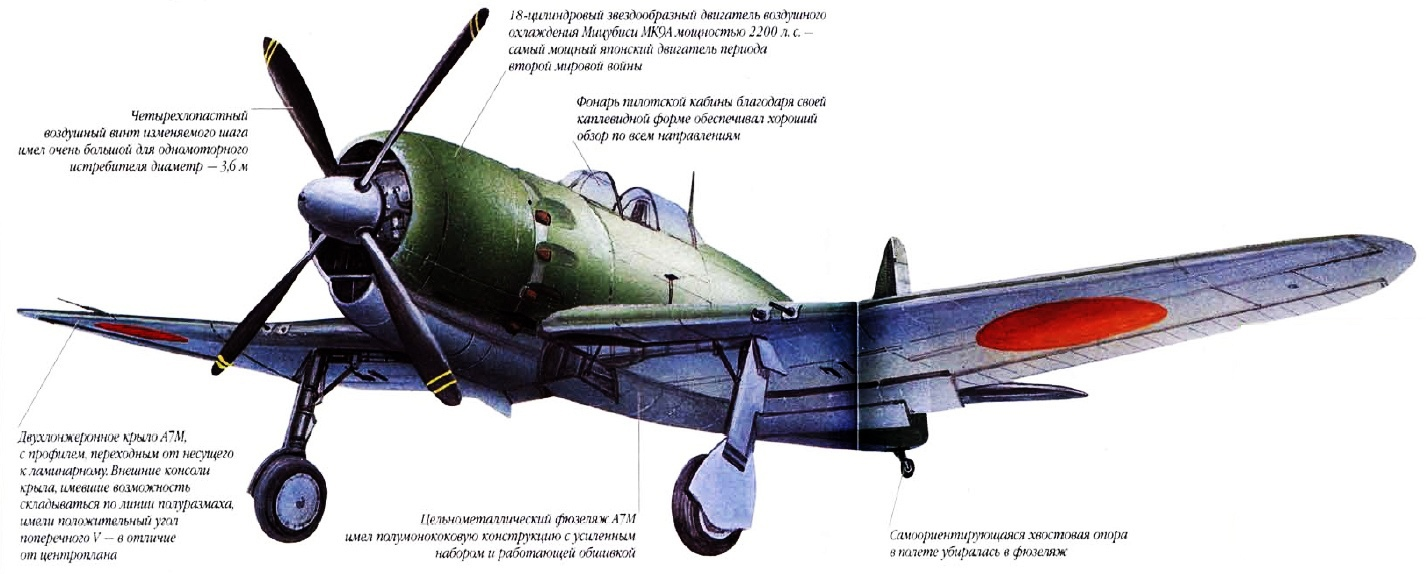

Истребитель Mitsubishi A7M Reppū (с яп. «ураган»). Это модернизированная модель с двигателем Mitsubishi MK9A. До конца войны были закончены лишь несколько прототипов разных вариантов и один предсерийный самолёт. В боевых действиях он участия не принимал. Кодовое обозначение союзников — «Сэм»

Как уже отмечалось ранее, авиационная группа каждого авианосца проекта G15 могла насчитывать до 75 самолетов. Авиакрыло составляли новейшие #истребители Reppū, разведчики Saiun и бомбардировщики-торпедоносцы Ryusei. Истребители и разведчики должны были размещаться в верхнем ангаре, бомбардировщики — в нижнем. Подъем самолётов на палубу осуществлялся бы с помощью двух подъемников. А для их посадки на взлётной палубе имелись три аварийных барьера и четырнадцать аэрофинишеров.

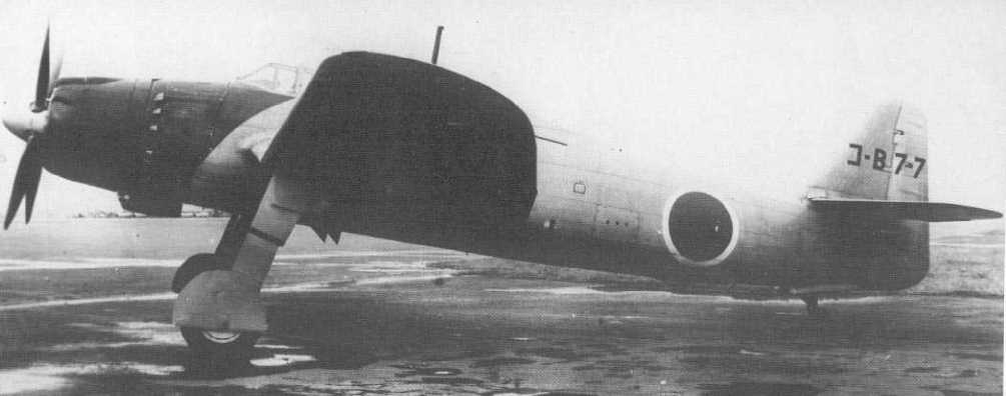

Седьмой прототип палубного бомбардировщика-торпедоносца Aichi B7A Ryusei (с яп. «метеор»), 1-й авиатехнический арсенал флота в Йокосуке. Принят на вооружение ВМС Императорского флота весной 1944 года. Условное обозначение разведслужб союзников — «Грейс»

Кроме того, авианосцы типа Taiho-Kai планировалось оснастить радиолокационной станцией обнаружения воздушных целей «Тип 21 мод.3», имевшей возможность «видеть» цели на дистанции 150 км. На мачте также должна была быть установлена дополнительная РЛС «Тип 13», с помощью которой обнаруживались воздушные цели на расстоянии до 100 км, а также производилось управление артиллерийским огнём универсальных орудий.

В соответствии с обновленной 5-й программой укомплектования японского флота планировалось построить 7 кораблей этого класса. Насколько это повлияло бы на баланс сил в Тихом океане сказать сложно, потому как США до 1945 года построили 24 тяжёлых авианосца типа «Эссекс». Как это неоднократно случалось во время Второй мировой войны, амбициозный проект просто-напросто канул в лету, уступив место более практичным решениям.

источник: https://dzen.ru/a/Y-AfC9SKfTDMVwpl