Невзлетевший советский гигант. Сверхтяжёлый самолёт Калинина К-7. СССР

К концу 1920-х гг. в облике вновь создаваемых самолетов всех классов уже не осталось почти ничего от аэропланов времен мировой войны – техническая революция, запущенная с ее окончанием в основном завершилась. И если в тяжелых экономических условиях первых мирных лет разрабатывались в основном легкие одномоторные самолеты, то к концу десятилетия вернулся интерес и к тяжелым машинам.

В то время «в моду» входили самолеты-гиганты, и едва оправившийся от гражданской войны Советский Союз не остался в стороне от этого всемирного увлечения. Помимо поднятия престижа, с их помощью надеялись решить ряд важнейших задач народно-хозяйственного и оборонного значения, но в то время еще никто не мог сказать, какая размерность большого самолета окажется самой выгодной. Наука здесь помочь пока не могла – надо было творить и пробовать.

Содержание:

Предварительные проекты

Трехмоторный пассажирский самолет, проект в 1-й редакции.

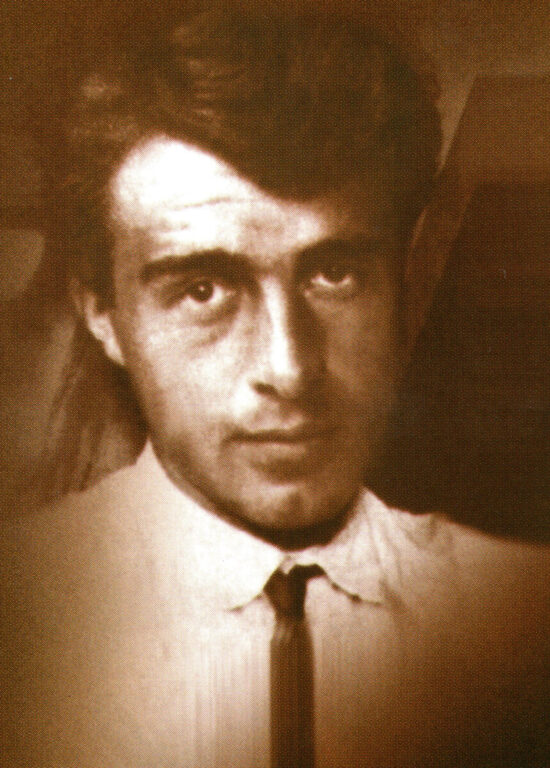

Идея создания самолета для перевозки 32 пассажиров на большие расстояния появилась у одного из руководителей акционерного общества авиаперевозок «Укрвоздухпуть» Константина Алексеевича Калинина в 1925 г. Такой самолет мог бы работать на маршрутах, связывающих Харьков, в то время столицу Украинской ССР, с Москвой, Тбилиси, Баку и другими городами Советского Союза. Использовавшиеся для этого первое время последние оставшиеся самолеты «Илья Муромец» вышли из строя, закупавшиеся за границей «Дорнье» и другие были дороги и при этом не вполне удовлетворяли растущим требованиям. Единственно возможным К.А. Калинин считал переход на материальную часть не только отечественного производства, но и собственной разработки, что позволило бы приспособить ее под свои нужды с минимальными затратами.

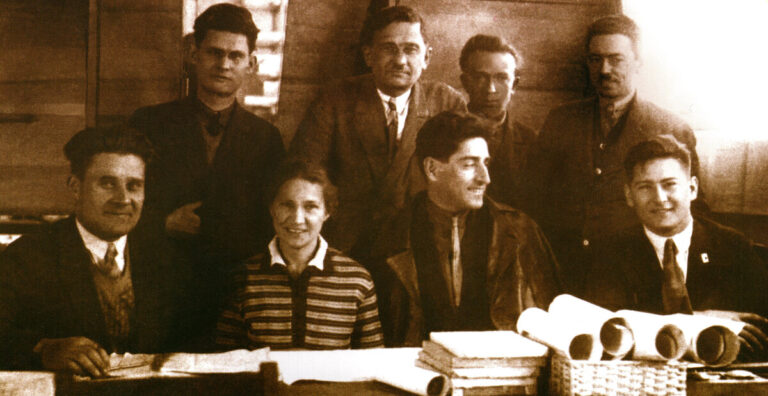

Опытное конструкторское бюро для разработки пассажирских самолетов К.А. Калининым было собрано еще в 1923 г. но работало оно на общественных началах, сотрудники совмещали работу в нем с другой основной и деятельность его оказалась закономерно неэффективна.

Для устранения этого недостатка этого на базе мастерских АО «Укрвоздухпуть» при аэропорту Сокольники в Харькове приказом от 17.09.1926 г. было учреждено предприятие, которое должно было не только серийно производить, но и разрабатывать пассажирские самолеты для всего Гражданского Воздушного Флота СССР – ГВФ.

Поскольку в то время уже было запущено свертывание порожденного НЭПом частного сектора экономики, к которому принадлежало и АО «Укрвоздухпуть», это предприятие не стало его частью, а было подчинено Наркомату тяжелой промышленности СССР как Государственный авиационный завод №135 – ГАЗ-135.

Это был первый авиазавод, основанный и построенный в Советском Союзе, а не в дореволюционной России.

Как предприятие, которому поручался не только серийный выпуск самолетов, но и их разработка, ГАЗ-135 получил второе официальное название – Харьковский авиационный завод опытного самолетостроения – ХАЗОС. Соответственно этой задаче опытное конструкторское бюро №135, которое возглавил К.А. Калинин, стало организационной единицей завода. Это позволило завершить проектирование и постройку сразу трех однодвигательных самолетов К-2, К-3, которые совершили свой первый полет соответственно 12 мая и 22 октября 1927 г. и в том же году 16 июня начались летные испытания построенного киевским заводом Ремвоздух-6 самолета К-1.

Буква «К» в их обозначении, по словам К.А. Калинина, означала не его фамилию, а «коллектив».

15 сентября 1927 г. К.А. Калинину были предложены одновременно будущие должности директора авиазавода и Главного конструктора ОКБ, а в начале 1926 г. его кандидатура была утверждена Совнаркомом СССР.

В 1927 г. в связи с полным переходом экономики СССР на государственную основу из обозначения ГАЗ-135 было изъято определение «государственный» – он стал именоваться просто Авиационный завод №135. Обозначение ХАЗОС или ХАЗОСС и ОКБ-135 в силе остались. Также в отношении ОКБ К.А. Калинина применялось обозначение ГРОСС – Группа опытного самолетостроения.

В 1928 г. ОКБ-135 под непосредственным руководством К.А. Калинина приступило к проектированию большого пассажирского самолета и в том же году были определены общие особенности его конструкции:

— свободнонесущий моноплан классической аэродинамической схемы;

— крыло имеет профиль ЦАГИ Р-П (P-II) в варианте с относительной толщиной 33% – это дает большую строительную высоту, позволяя снизить вес при достаточной прочности и использовать его объемы для размещения пассажиров, уменьшив сечение фюзеляжа;

— на виде в плане крыло эллиптическое, что снижает его индуктивное сопротивление и повышает аэродинамическое качество (такая форма крыла уже была опробована на предыдущих самолетах Калинина;

— силовая установка – три 9-цилиндровых однорядных звездообразных двигателя воздушного охлаждения BMW 132 (лицензионный вариант американского мотора Пратт-Уитни R-1690-S1Е-G «Хорнет» немецкого производства, взлетная мощность каждого 720…750 л.с., номинальная 650 л.с.);

— конструкция цельнодеревянная с полотняной обшивкой считалась временной мерой до освоения заводом работы с металлом.

***

В сентябре 1928 г. модель самолета была исследована в аэродинамической трубе в ЦАГИ в Москве.

В марте 1929 г. проект был утвержден Научно-техническим комитетом Управления Военных Воздушных Сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии (НКТ УВВС) как организацией, уполномоченной Совнаркомом СССР осуществлять заказ самолетов также и для ГВФ.

В том же году конструкторское бюро АГОС ЦАГИ («Авиация, гидроавиация, опытное строительство Центрального аэрогидродинамического института) под общим руководством А.Н. Туполева получило задание на разработку бомбардировщика подобной размерности АНТ-16 (ТБ-4) с шестью моторами.

Задание на постройку самолета было включено в план заводу №135, но самолет построен не был.

Одной из причин было то, что само производство на заводе №135 еще не было налажено в полной мере, не было площадей, достаточных для производства самолета таких размеров.

Кроме того, расчеты и продувки модели самолета показали, что мощности трех моторов не достаточно и в проект была включена четвертая мотоустановка.

***

К-7 проект во 2-й редакции, большой пассажирский самолет на 100 мест.

Главный конструктор Калинин считал, что невозможно получить существенный рост характеристик самолетов (особенно, больших), используя классическую их схему и единственный выход – это «летающее крыло». Однако вопросы его статической и динамической устойчивости и управляемости в то время еще не были достаточно исследованы не только в СССР, но и вообще нигде в мире и построить большой самолет сразу в такой компоновке невозможно.

Исследованиями такой схемы в Харькове занимался ряд специалистов, в т.ч. профессор Бенинг, но пока лишь на теоретическом уровне – его самолет-бесхвостка ХАИ-4 будет построен только в 1934 г.

Для постепенного приближения к этой схеме Калининым был выбран принцип компоновки «все в крыле». Особенности проекта во 2-й редакции:

— свободнонесущий моноплан классической схемы с размещением салона в крыле и хвостовым оперением на двух тонких балках;

— силовая установка – четыре безредукторных высотных переразмеренных (т.е. с избыточным рабочим объемом и без нагнетателя) V-образных 12-цилиндровых двигателя водяного охлаждения BMW VI немецкой конструкции (БМВ-6, БМВ-VI, взлетная мощность 680 л.с., номинальная мощность 500 л.с. поддерживается до высоты 2400 м) с тянущими винтами установлены на передней кромке крыла;

— запас топлива достаточен для межреспубликанских полетов и размещен в мягких баках также в крыле;

— крыло эллиптическое, профиль ЦАГИ Р-П (P-II) относительной толщиной 22% у корня;

— силовая схема крыла – 5-лонжеронная, обшивка частично фанерная, частично полотняная, нервюры ферменные;

— в центральной гондоле размещены кабины штурмана и летчиков, радиорубка, буфет, кают-компания, служебные отсеки, системы;

— хвостовые балки трехгранного сечения;

— в хвостовых балках, являвшихся продолжением внутренних МГ, размещена проводка управления;

— пассажирские отсеки находятся в центроплане, часть обшивки которого представляет собой прозрачные панели;

— пассажирские помещения – повышенной комфортности с современным оформлением;

— конструкция цельнодеревянная с полотняной, местами — фанерной обшивкой (металл – только капоты ВМГ);

— шасси типа «тележка» в удлиненных обтекателях с поддерживающими опорами на хвостовых балках;

— предусмотрена радиостанция.

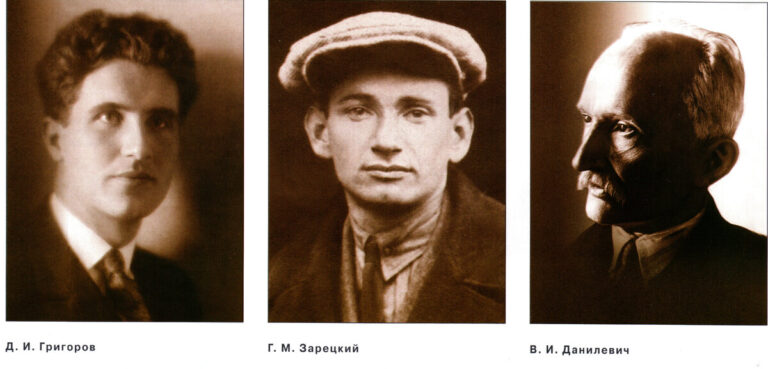

Одновременно проектировался военный вариант самолета (бригаду вооружения возглавлял Д.И. Григоров). Отличия от базового пассажирского варианта:

— снято все пассажирское оборудование;

— в центроплане оборудованы отсеки на 10 т бомб (в т.ч. крупнокалиберных);

— обеспечено применение химического вооружения;

— оборонительное вооружение в составе 4 автоматических пушек калибра 20 мм (предполагалось использовать немецкие или швейцарские образцы) и 8 пулеметов ДА («Дегтярев авиационный» с дисковым питанием) калибра 7,62 мм на турельных установках с их размещением без «мертвых зон».

Предварительный проект в военном и гражданском варианте был направлен на рассмотрение в НТК УВВС в 1930 г. В обсуждении проекта принимали участие Председатель Реввоенсовета СССР К.Е. Ворошилова, Наркома тяжелой промышленности Г.К. Орджоникидзе, начальника вооружений РККА М.Н. Тухачевского. Проект получил положительную оценку, и Калинину было поручено выполнить детальное проектирование самолета в гражданском и военном вариантах. В то же время был отмечен ряд недостатков, главным из которых оставалась по-прежнему слишком высокая удельная нагрузка на мощность, не позволяющая достичь скорости и высотности, необходимых бомбардировщику.

Главному конструктору К.А. Калинину было поручено доработать проект, что было сделано в его 3-й редакции.

***

К-7 проект в 3-й редакции и натурный макет, тяжелый бомбардировщик и большой пассажирский самолет на 100 мест (два варианта делались параллельно).

В проект при детальной проработке были внесены значительные изменения – как направленные на устранение выявленных недостатков, так и улучшения, сделанные по собственной инициативе:

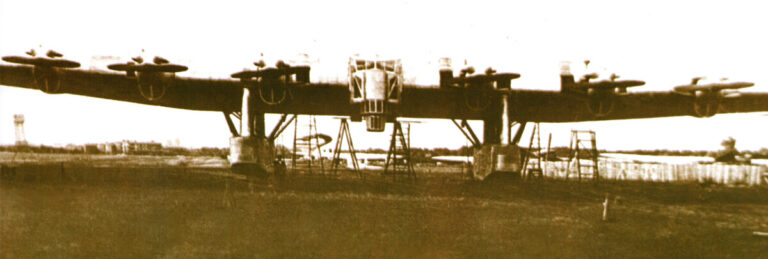

— силовая установка в составе семи двигателей BMW VI с тянущими винтами (четыре на крыле, два в носовых частях гондол тележек шасси и один добавлен уже на стадии строительства макета – в НЧФ);

— конструкция каркаса металлическая, обшивка – полотно, частично дюралевая неработающая;

— крыло трехлонжеронное, лонжероны из металлических труб переменного диаметра (по строительной высоте сечения);

— увеличены размеры (размах крыла дошел до 53 м, увеличилась и строительная высота крыла);

— разработаны оригинальные шарнирные узлы стыковки отсеков крыла по лонжеронам;

— во все каналы управления были включены электрические усилители.

Далее в проект были внесены дополнительные изменения;

— лонжероны крыла вместо ферменных сделаны балочные с плоскими полками и стенками;

— установлены отечественные V-образные 12-цилиндровые двигатели водяного охлаждения М-34 (без редукторов и нагнетателей взлетной мощностью по 850 л.с. и номинальной 750 л.с.);

— стойки шасси с воздушно-масляной амортизацией (ЖГА применены на самолете впервые в СССР).

Проект прошел защиту в 1931 г.

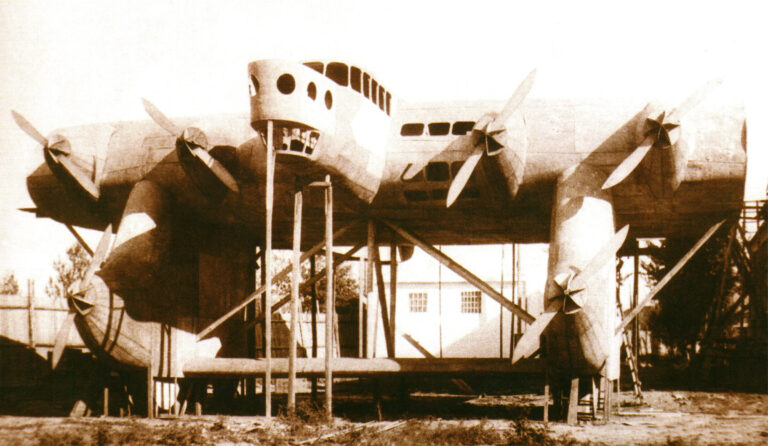

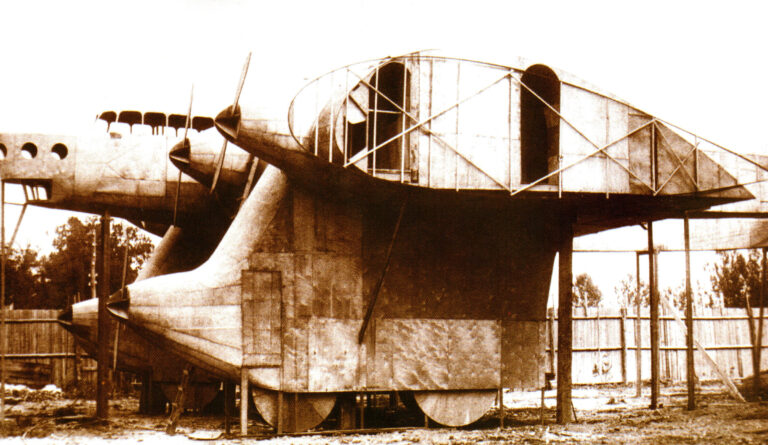

Во дворе завода №135 был построен натурный макет центральной гондолы, центроплана и шасси с мотоустановками.

Однако и в этом виде самолет в постройку не пошел и в проект были внесены очередные изменения.

Проект самолета К-7 в окончательной редакции

К-7 проект в 4-й окончательной редакции, тяжелый бомбардировщик, транспортно-десантный и большой пассажирский самолет (гражданский и военный варианты делались параллельно). В проект при детальной проработке были внесены дальнейшие изменения – ее особенности приведены ниже.

***

Компоновка, применяемые материалы и технологии:

— аэродинамическая схема классическая, но компоновка двухбалочная с размещением основных полезных объемов в крыле, а относительная площадь ГО сравнительно невелика;

— КСС всех лонжеронов, нервюр, центральной гондолы, гондол шасси, их крепления, хвостовых балок и моторных рам ферменная;

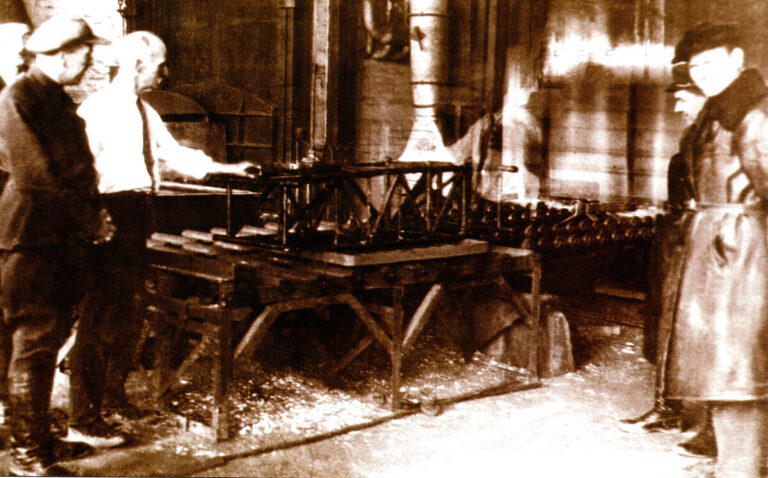

— в конструкции ферменных частей каркаса впервые в СССР широко применены трубы из хромо-молибденовой стали 40ХМА (с закалкой до повышенной твердости), расчет каркаса со сравнением с вариантом из стали 30ХГСА (меньшей прочности, но улучшенной обрабатываемости) выполнялся под руководством проф. Е.С. Балинского, окончательно был принят каркас из труб стали 40ХМА, производство которой было освоено Днепропетровским трубопрокатным заводом им. Ленина в 1931 г.;

— полуфабрикаты каркасных деталей – трубы и гнутые профили;

— все окна – целлулоид в каркасе из алюминиевых профилей с резиновыми уплотнителями;

— основной вид соединения стальных деталей каркаса – сварка (ее отработка велась под руководством начальника отдела термообработки завода №135 В.И. Данилевича), дюралевых – клепка;

— обшивка в основном полотняная (перкаль на аэролаке) за исключением указанного ниже, выполненного из гладких или гофрированных листов дюраля Д1;

— все криволинейные участки металлической обшивки планера гладкие, гибка их выполняется в одной плоскости при установке на каркас и клепке за исключением передних кромок крыла и стабилизатора, все гофрированные панели (профиль – «волна ЦАГИ») – плоские, усиленные продольными лентами в виде желобов с радиусом гиба вдвое большим волны гофра;

— панели двойной кривизны передних кромок крыла и стабилизатора, а также капотов моторов формуются предварительно выколотой на болване;

— стенки внутренних перегородок – из гладких листов дюраля Д1, в расчет прочности они не включены;

— все двери и люки для экипажа, десантников или пассажиров состоят из окантовок, каркаса, резинового уплотнителя, гладкой панели, петель и ручки с замком;

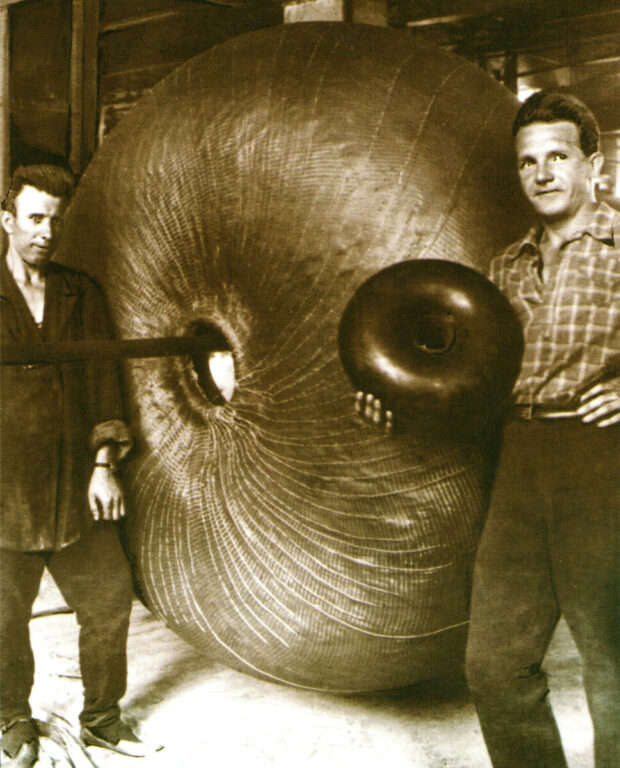

— для колес шасси предполагалось использовать камерные колеса с шинами собственного производства, изготовленными намоткой из резиновой ленты на клею с вулканизацией, как минимум одна такая шина была сделана, но по результатам испытаний и оценки возможности их дальнейшего производства были закуплены американские шины фирмы Palmer (см. шасси);

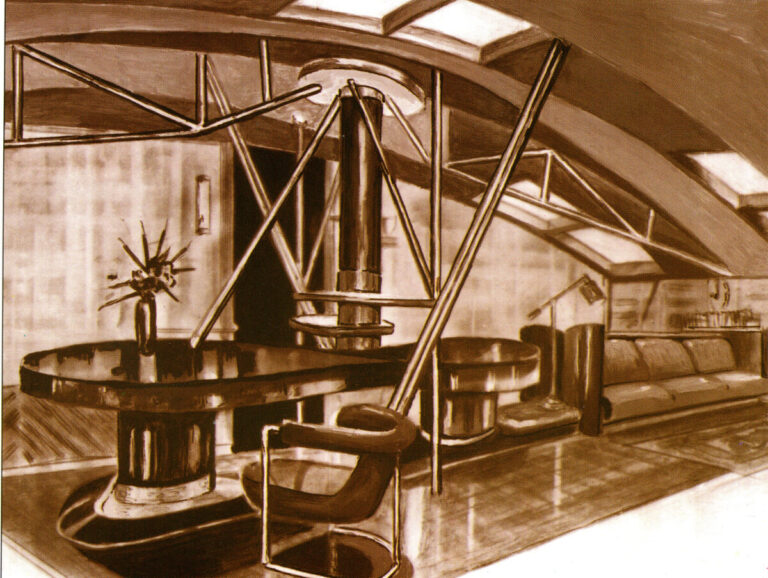

— для изготовления предметов интерьера пассажирского салона использованы тонкостенные трубы из полированной нержавеющей стали и алюминия, красное дерево, лоза, кожа и ткани высокого качества;

— при сборке самолета широко применено оборудование отечественного производства, в т.ч. пневматические сверлильные машины выпуска харьковского завода ФЭД.

***

Силовая установка:

— шесть форсированных двигателей М-34Ф мощностью по 830 л.с. на взлете и 750 л.с. в полете на малой высоте установлены в отдельных гондолах, выступающих из передней кромке крыла с тянущими винтами;

— уже в ходе постройки самолета был добавлен 7-й центральный мотор М-34Ф – установлен в хвостовой части центроплана;

— воздушные винты двухлопастные постоянного шага, на двигателях №№ 1 … 6 – тянущие, № 7 – толкающий;

— капоты моторов №№ 1 … 6 обтекаемые сборные из формованных дюралевых панелей на дюралевом же каркасе, их боковые панели представляют собой открываемые трапы, на которых можно стоять при обслуживании мотора и с них можно перейти в отсеки крыла через люки с окнами в его передних кромках для подхода к задним частям моторов и другим агрегатам ВМГ;

— капот мотора № 7 подобен примененным на №№ 1 … 6, но обращен назад, отличаясь в нижней части и конструкции люков-трапов, а также наличием длинной переходной секции, соединяющей его с верхней обшивкой центроплана;

— все панели капотов – дюралевые, собраны из формованных листов и профилей;

— охлаждение воды и масла осуществляется сотовыми радиаторами, для каждого из под моторов № 1 … 6 они установлены в своем тоннеле под мотоустановкой и имеют створки для регулировки тока воздуха, радиаторы мотора № 7 установлены открыто под ним и нижней поверхностью центроплана (в центре один сотовый пакет маслорадиатора, по бокам – два пакета водяных радиаторов), регулировка их температур осуществляется путем втягивания или вывода наружу, при чем меняется их площадь, находящаяся в потоке наружного воздуха;

— топливная система состоит из 8 основных баков в крыле, 7 расходных баков у моторов и подвесных баков, которые устанавливаются в бомбоотсеках при полете на максимальную дальность с частичной бомбовой нагрузкой;

— все топливные баки резиновые в консольных частях крыла, они вкладываются в свои контейнеры в кессонах ОЧК через люки на верхней поверхности консолей и крепятся там;

— система выхлопа – индивидуальные патрубки, по 1 на каждый цилиндр мотора;

— проводка управления моторами – тросовая.

***

Крыло:

— профиль крыла – ЦАГИ P-II относительной толщиной у корня 22% (наибольшая строительная высота сечения 2,33 м), на законцовках – 19%;

— на виде в плане центроплан имеет прямоугольную форму, ОЧК сделаны эллиптическими для достижения лучших величин циркуляции обтекающего их воздушного потока, снижения индуктивного сопротивления и повышения аэродинамического качества;

— угол поперечного V центроплана нулевой, ОЧК – положительный;

— технологически крыло состоит из центроплана и двух ОЧК;

— стыки между центропланом и ОЧК ухо-вильчатые, закрыты дюралевыми лентами на болтах;

— силовой набор центроплана состоит из 5 лонжеронов (все идут под прямым углом к ПСС, полки 2-го и 3-го л-нов сдвоенные – выполнены их двух соединенных параллельно труб каждая) и 11 нервюр, установленных по потоку);

— обшивка центроплана дюралевая, 4 секции между л-нами №№ 2, 3 и 4 и н-рами осевой, 1-й и 2-й с каждой стороны от ПСС занимают бомбоотсеки, представляющие собой включенные в силовую схему жесткие кессоны, закрытые сверху панелью, а снизу – двумя створками в виде сборных дюралевых панелей;

— в панелях верхней обшивки центроплана по обоих сторонах гондолы центрального мотора сделаны по два окна;

— в пассажирском варианте на месте должен быть оборудован салон повышенной комфортности с окнами в передней кромке и верхней обшивке центроплана;

— силовой набор каждой ОЧК состоит из 5 л-нов (1-й криволинейный, 2-й и 3-й идут с малым положительным углом стреловидности, 4-й – с малым отрицательным, 5-й в корневой части перпендикулярен ПСС, в концевой имеет малую отрицательную стреловидность, полки 2-го и 3-го л-нов сдвоенные, в зону между внешней нервюрой и кромочным профилем законцовки проходят л-ны №№ 2, 3 и 4), 29 нервюр, установленных по потоку, четырех кессонов между л-нами №№ 2-3 и 3-4 и н-рами №№ 9-11 и 11-13 (внутри их нервюр нет, снизу кессоны имеют съемное днище, а сверху – крышки, через которые ставятся топливные баки);

— дюралевая обшивка на ОЧК установлена на всем размахе передней кромки до л-на № 1, между л-нами 1 и 4 до конца баковых кессонов и на законцовках;

— в передней кромке центроплана и ОЧК выше плоскости хорд с обеих сторон каждой мотогондолы сделаны открываемые вверх люки для доступа к моторам при их установке, обслуживании и замене, в каждом люке по два окна, дающие свет при обслуживании моторов с закрытыми люками (в т.ч. в полете);

— отсеки мотогондол изолированы от остального пространства центроплана, но в них можно войти на стоянке и в полете для работы с мотором;

— односекционные элероны с осевой компенсацией установлены на концевых частях ОЧК, занимают около 35% полного размаха крыла;

— силовой набор элерона состоит из лонжерона, силового дюралевого лобика, диафрагм, ограничивающих вырезы под узлы навески, нервюры и кромочный профиль;

— элерон навешен на 5-й л-н ОЧК в зоне его «стреловидной» части (после излома) на 4 кронштейна с подшипниковыми узлами;

— на каждом элероне на двух длинных кронштейнах установлен сервоэлерон, имеющий симметричный профиль и на виде в плане прямоугольную форму со скругленными законцовками;

— силовой набор сервоэлерона состоит из лонжерона, кромочных профилей и нервюр;

— вход во все отсеки центроплана и дальше в обитаемые отсеки центральной гондолы и хвостовых балок – через двери в гондолах шасси и далее по трапам в их колоннах, см. ниже;

— для перемещения внутри центроплана проложены половицы из металлических листов на жестком каркасе.

Остекление центральной гондолы фюзеляжа и передней кромки крыла (условно изображено серым) на модели самолета К-7. Фото: С.Г. Мороз

***

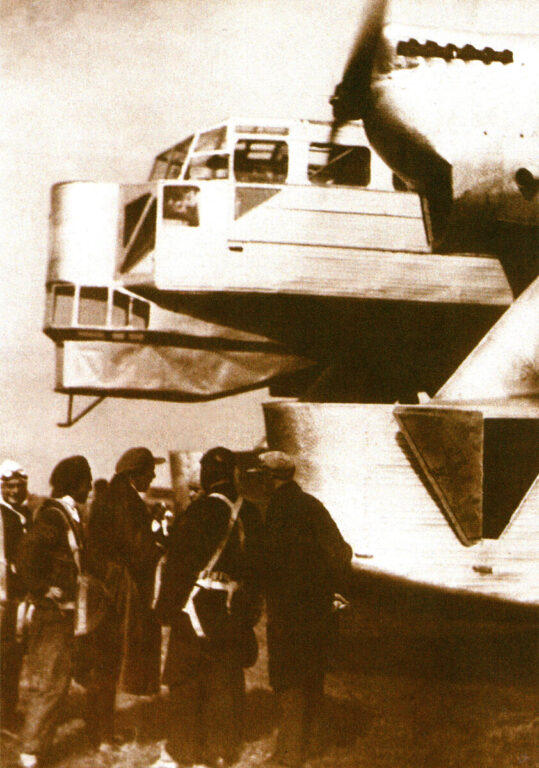

Центральная гондола:

— имеет прямоугольное сечение, носовую часть которой образует цилиндрический корпус носовой огневой точки, переход к основной части с постоянным сечением выполнен плоскими листами;

— крыша отсека за кабиной экипажа выпуклая, днище – плоское;

— отсек служит для размещения носовой огневой точки и кабин штурмана (в нижней носовой части, именовавшейся условно «бородой»), летчиков, радиста и бортмеханика, а в пассажирском варианте – и пассажирского салона, отделенного от кабины экипажа стенкой с дверью;

— силовой набор центральной гондолы с «бородой» представляет собой пространственную ферму из стальных труб, состоящий из бимсов, рам и раскосов, в ее конструкцию включены и каркасы остекления кабин;

— обшивка отсека гладкая дюралевая за исключением бортов за рамой № 2;

— вход во все кабины центральной гондолы – из центроплана.

***

Хвостовые балки:

— две балки имеют одинаковую конструкцию;

— балка имеет переменное по площади треугольное сечение, в передней части сопрягается с верхней и нижней обшивками центроплана, а в хвостовой оканчивается коническим корпусом огневой точки;

— каркас балки – сварная ферма из труб, состоящая из бимсов, рам и раскосов;

— обшивка между рамами №№ 1…7 на верхней части из гладких дюралевых листов, боковых – из гофрированных, обшивка огневой точки – гладкие дюралевые листы, остальное – полотно;

— на средней части балки между рамами №№ 6 и 7 оборудована огневая точка, вход в которую – из центроплана крыла;

— для перемещения внутри балки на всю ее длину проложены половицы из металлических усиленных листов на жестком каркасе.

Хвостовое оперение:

— состоит из ГО, установленного на хвостовых балках, двух поверхностей ВО, установленных на стабилизаторах на расстоянии, меньшем расстояния между плоскостями симметрии хвостовых балок, серворулей, связывавшего кили примерно на 2/3 их высоты и являвшегося дополнительной управляющей поверхностью, и подкосов;

— ГО состоит из стабилизатора, РВ и серворуля;

— РВ и РН имеют осевую компенсацию;

— ГО имеет симметричный аэродинамический профиль, его средняя часть прямоугольная, концевые эллиптические;

— стабилизатор представляет собой единый агрегат, его конструкция подобна крылу и состоит из трех лонжеронов (в средней части они идут под прямым углом к ПСС, концевая часть л-на № 1 идет до внешней н-ры по кривой, концевые участки л-на № 2 прямые, идут до кромок стабилизатора с малым положительным углом стреловидности, л-н № 3 полностью прямой и идет до внешних нервюр, поперечный набор состоит из 41 нервюры, которые установлены по потку, обшивка передней кромки до 1-го л-на дюралевая, остальное – полотно;

— РВ состоит из трех секций – средней между хвостовыми балками и двух концевых, все они отклоняются совместно;

— конструкция каждой секции РВ и серворулей высоты подобна элерону и сервоэлерону с отличием в форме, размерах и числе нервюр;

— число узлов навески РВ – 9;

— на РВ установлено 2 серворуля высоты, крепления которых подобны таковым на сервоэлеронах;

— каждая поверхность ВО состоит из киля, РН и серворуля;

— ВО имеет симметричный аэродинамический профиль, его корневая часть трапециевидная, концевая округлая, контур РН в нижней части имеет треугольный подрез для обеспечения заданных углов отклонения РВ;

— силовой набор киля состоит из двух л-нов (главный № 2 установлен вертикально, № 1 – с малым углом стреловидности относительно строительной горизонтали самолета), профилей по передней кромке и законцовке, а также 8 нервюр, обшивка – полотно;

— силовой набор РН состоит из лонжерона, 9 нервюр, продольной стяжки и кромочного профиля, обшивка лобика гладкая дюралевая, остальное – полотно;

— на каждом РН установлено по одному серворулю (в отличие од сервоэлеронов и серворулей на РВ первоначально установлен не в плоскости хорд своей поверхности оперения, а с выпосом наружу, но затем также перемещено в плоскость хорд), ось симметрии серворуля вертикальна, форма и конструкция подобна сервоэлерону, отличаясь размерами и числом нервюр, единственное отличие в навеске – наличие подкоса в нижнем кронштейне;

— стабилизатор переставной, крепится ухо-вильчатыми узлами на 2-м л-не к ответным узлам на верхних бимсах каркасов хвостовых балок и подобными же узлами к верхним вилкам подъемников, нижние их вилки крепятся к нижним бимсам хвостовых балок в местах их стыков с предпоследними рамами ферм;

— кили крепятся также ухо-вильчатыми узлами на л-нах к ответным узлам на каркасе стабилизатора;

— жесткость оперения, хвостовых балок и отсутствие аэроупругих колебаний всего планера должны были обеспечивать четыре подкоса, связывающих неподвижные поверхности оперения снаружи и внутри килей, а также вал стабилерона, проходящий между килями и крепящийся на узлах над их 5-ми нервюрами.

***

Система управления самолетом:

— состоит из независимых каналов управления РВ (тангаж, отклонение от штурвала), стабилизатором (по углу установки), элеронами (крен, отклонение от штурвала) и РН (рыскание, отклонение от педалей);

— в связи с большими расчетными величинами нагрузок на рычагах системы управления на начальном этапе выполнения этого проекта предполагалось установить во всех каналах электрические усилители, но они так и не были разработаны и по образцу известных в СССР английских и немецких тяжелых самолетов были сделаны серворули и сервоэлероны – управляющие поверхности малой площади, которые непосредственно отклонялись движением штурвала или педалей в сторону, противоположную требуемому отклонению основной РП, при этом на серворуле возникала аэродинамическая сила, отклонявшая основной руль в нужную сторону (система разработана под руководством А.В. Коваленко и отработана на ЛЛ на базе одномоторного пассажирского самолета К-5);

— самолет имеет два поста основного управления – командира экипажа (левый) и 2-го летчика (правый), которые могут работать совместно и самостоятельно (без механического разделения проводки);

— проводка управления смешанная с преобладанием тросовых участков;

— все шарниры проводки – на подшипниках, тем не менее, именно трение в ней составило большую часть усилий на рычагах;

— подъемники стабилизатора винтовые.

***

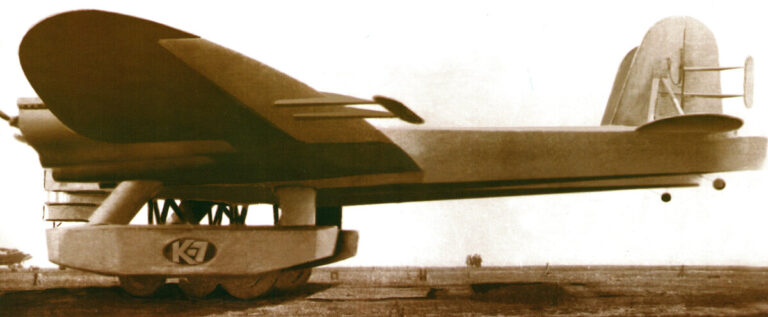

Шасси:

— состоит основных и предохранительных опор;

— основные опоры шасси типа «тележка» представляют собой две гондолы, установленные под центропланом на двух колоннах каждая и подкрепленных 8 подкосами каждая;

— гондолы шасси имеют одинаковую (зеркально симметричную) форму и конструкцию, в носовой и хвостовой оконечностях их форма – усеченный конус с вертикальной осью, основная часть имеет постоянное прямоугольное сечение с цилиндрической верхней панелью (радиус ее значительно больше ширины гондолы), она сопрягается коническими оконечностями участками с переменным прямоугольным сечением;

— каркас гондолы шасси – ферма, состоящая из бимсов, рам и раскосов, полностью дюралевая обшивка конических, верхних цилиндрических и нижних плоских частей гладкая, боковых – гофрированная);

— в каждой гондоле установлено одна передняя опора шасси с одиночным колесом с шиной Palmer Cord Tyre 1750×350 и одна задняя со сдвоенными колесами Palmer Cord Tyre 2000×450 (производство – США);

— основные колеса шасси имеют пневматические тормоза;

— колеса выступают из гондол менее чем на половину своих диаметров и гондолы являются обтекателями их самих и их стоек;

— амортизация всех опор основного шасси – на масло-воздушных амортизаторах;

— колонны гондол шасси имеют каплевидное сечение большой площади, их силовой набор состоит из лонжеронов и нервюр, обшивка – гладкие листы дюраля;

— колонны крепятся своим каркасом к силовому набору гондол шасси и центроплана, обшивки этих агрегатов соединены клепкой;

— подкосы шасси состоят из стальных труб круглого сечения в дюралевых обтекателях каплевидного сечения с вильчатыми узлами крепления, также закрытых обтекателями;

— в наружной (от ПСС) панели передней части каждой гондолы и в днище задней части имеются входные люки, через которые в них попадают стрелки пулеметных установок в их оконечностях, а также остальной экипаж, десантники или пассажиры, которые поднимаются дальше на свои места в средней гондоле, центроплане и хвостовых балках по трапам во всех колоннах шасси;

— предохранительные опоры шасси установлены под хвостовыми балками и состоят из пирамидальной рамы, оси и бескамерного колеса малого диаметра («дутика»).

Оборудование:

— состоит из комплекта пилотажно-навигационных и контрольных приборов, электроситемы (аккумуляторы, генераторы постоянного тока на моторах, сети с устройствами коммутации и предохранителями), радиостанции, пневмопочты, свето-звуковой сигнализации (лампы и зуммеры с кнопочным управлением), переговорных труб, освещения, бытового, десантно-транспортного и пассажирского оборудования;

— пилотажно-навигационные приборы обеспечивают выполнение всех задач самолета днем в простых метеоусловиях;

— контрольные приборы обеспечивают наблюдение за состоянием и работой систем – зажигания (на моторах), топливной (давление топлива в подающих магистралях моторов), охлаждения и смазки (температуры воды и масла), электрической (напряжение на генераторах и аккумуляторах, а также самих моторов (обороты);

— радиостанция средневолновая приемо-передающая, работает в симплексных ТЛГ и ТЛФ режимах;

— встроенное освещение обеспечивает комфортное нахождение и деятельность экипажа, десанта и пассажиров во всех помещениях и в проходах;

— десантно-транспортное оборудование включает сиденья десанта, крепления и швартовочные узлы для грузов в таре и узлы подвески сбрасываемых и несбрасываемых кабин для десанта и техники;

— обеспечена подвеска под центральную гондолу легкого танка (фактически – танкетки) весом 8,4 т или десантной кабины весом 1 т;

— бытовое оборудование включает, сиденья с привязными ремнями, пищевой и санитарные блоки для экипажа и пассажиров;

— пассажирское оборудование включает кресла, диваны и предметы удобств – столы, шкафы, поручни, шторы, дополнительное освежение и т.п.

Вооружение:

— состоит из бомбардировочного и стрелково-пушечного вооружения;

— нормальная бомбовая нагрузка 6 т (дальность 2000 км без ПТБ и 2400 км с ПТБ в бомбоотсеке), максимальная – 9,3 т, перегрузочная – 16,6 т, калибр бомб на внутренней подвеске – от 50 до 250 кг;

— самолет может применять все типы бомб указанных калибров в фугасном, осколочном и химическом снаряжении;

— балки БД включены в силовую схему каркаса, что позволило сэкономить вес, трудоемкость и затраты материала (автор идеи – конструктор Винярский);

— стрелково-пушечное вооружение состоит из 9 турельных и 1 шкворневой установок, в которых смонтированы одна спаренная и две одиночные пушки калибра 20 мм, 5 спаренных и 3 одиночных пулемета калибра 7,62 мм, всего 14 единиц оружия, см. ниже;

— один спаренный пулемет ДА-2 в верхней части носовой рубки;

— одна спаренная пушка калибра 20 мм в шкворневой установке в гондоле под носовой рубкой;

— по одному одиночному пулемету ДА калибра 7,62 мм установлено в ВУ в хвостовых балках сразу за крылом;

— по одной пушке калибра 20 мм установлено в КУ хвостовых балок (в полете ожидались их вибрации, которые могли вести к сильной утомляемости, потому стрелки в полете находились в центроплане и при появлении истребителей противника занимали свои места с помощью электротележек, ими же доставлялись в КУ боеприпасы);

— по одному спаренному пулемету ДА-2 установках в передних и задних частях гондол ООШ;

— пушки вероятно предполагалось использовать немецкие Беккер М 2 или их развитие – швейцарские Эрликон тип L, скорострельность 500 выстр./мин., питание магазинное, гильзосборника нет;

— пулеметы предполагалось использовать спаренные ДА-2 или одиночные калибра 7,62 мм, скорострельность одиночного пулемета 780 выстр./мин., питание дисковое, емкость диска 48 патронов, гильзы падают в мешок-сборник;

— на завершающем этапе проектирования рассматривалась замена пулеметов ДА скорострельными (1800 выстр./мин. на ствол) ШКАС того же калибра с ленточным питанием, которые поступили на испытания в 1930 г.);

— предположительно, все пулеметные турели – типа ТУР-6, пушечные шкворневая и турельные установки – специальной разработки.

Были сделаны новые компоновки пассажирских отсеков (буфет и кают-компания сохранялись по типу предыдущих вариантов проекта):

— на 128 сидячих мест (предполагалась дальность до 5000 км, но точность расчета вызывает сомнения);

— на 64 спальных места (2 яруса по восемь 8-местных кабин).

***

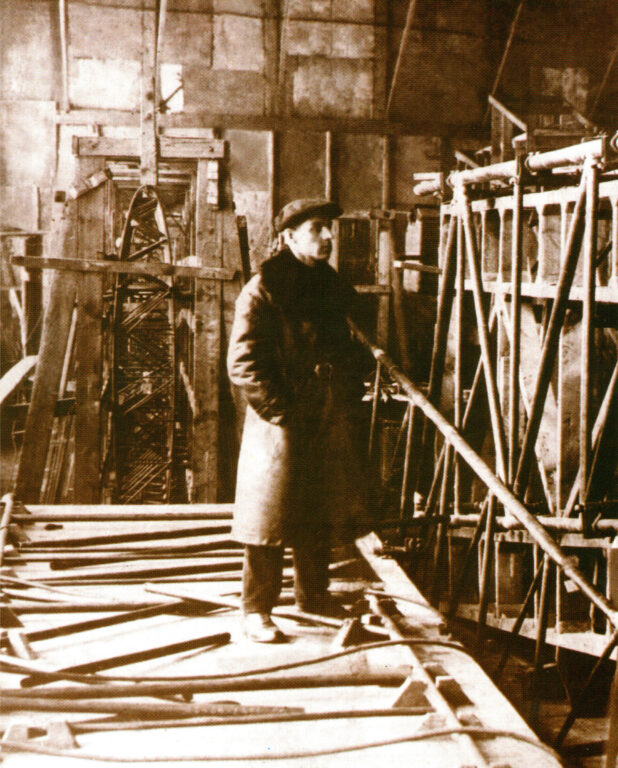

Технический проект закончен в первые недели 1932 г. и начался выпуск рабочей КД. Тогда же во дворе завода началось строительство деревянного полноразмерного отработочного макета пассажирского варианта самолета.

Статические прочностные испытания выполнялись только по отдельным узлам, но не для самолета в целом. Его общие прочностные испытания предполагалось провести «обжатием скоростями и перегрузками» в испытательных полетах, что в то время практиковалось достаточно часто.

Для проверки сигнала с 07.09 по 14.09.32 г. на заводе работала комиссия УВВС РККА (в нее входили Н.А. Жемчужин от НИИ ВВС, А.П. Сеньков от ЦАГИ, В.П. Невдачин от ГУ ГВФ и др.), которая дала положительное заключение проекту К-7.

Выпуск рабочей КД завершили в октябре 1932 г., когда постройка самолета уже шла.

Опытные образцы

К-7 7М-34Ф 1-й опытный, пассажирский и агитационный самолет (считался также опытным образцом тяжелого бомбардировщика и транспортно-десантного самолета).

Строился согласно утвержденному проекту в 4-й окончательной редакции на Харьковском заводе опытного самолетостроения – ХАЗОС (завод №135). До 1927 г. завод находился в ведении АО «Укрвоздухпуть», строил и ремонтировал пассажирские самолеты, затем был передан тресту «Промвоздух» УВВС РККА, из которого в начале 1930 г. завод и ОКБ были переданы в систему ВАО, а в 1933 г. – объединены в Харьковский завод опытного самолетостроения (ХАЗОС). В его составе действовало конструкторское бюро, именовавшееся Группа опытного самолетостроения (ГРОС или ГРОСС).

Руководителем строительства самолета был заместитель главного конструктора А.Я. Щербаков. В случае успеха испытаний, самолет предполагалось передать в агитэскадрилью им. Горького.

В ноябре 1932 г. состоялась закладка самолета в стапеле нового цеха М-2. Сварку первого узла самолета К-7 выполнил лично Председатель Совнаркома Украинской ССР Г.И. Петровский.

Вначале самолет строился под 6 моторов М-34Ф, но из-за перетяжеления планера на стадии постройки добавлен 7-й (толкающий) мотор того же типа.

Самолет был выпущен в варианте пассажирского на 128 мест (при 12 членах экипажа), но имел отдельные узлы бомбардировщика, например места под турели и усиления центроплана под крепление кассетных бомбодержателей.

В ходе постройки самолета 18 конструкторов ХАЗОС (в основном, молодых и не имеющих практического опыта) высказала сомнения в прочности и жесткости каркаса К-7, что подтверждалось поломками отдельных узлов на статиспытаниях, а также описанными в прессе случаями аварий самолетов с подобным каркасом за рубежом из-за бафтинга. В конце 1932 г. группа «сомневающихся» написала письмо в ЦК ВКП(б), в ответ на которое на завод была направлена комиссия ВВС. Она не нашла в конструкции дефектов. После этого начальник Главного управления авиапромышленности (ГУАП, входил в состав Наркомата тяжелой промышленности СССР) П.И. Баранов предложил сомневающимся перейти на работу на другие предприятия или в ВУЗы, а работа по К-7 продолжилась. Чтобы погасить конфликт, 6 марта 1933 г. Президиум ЦКК и комиссия при ЦКИ СССР издали специальное постановление «О состоянии ХАЗ» (харьковского авиазавода №135 – авт.), в котором указали на необходимость соблюдения трудовой субординации и подтвердили возможность перейти на другую работу для тех, кто не согласен с технической политикой руководства завода ХАЗОС.

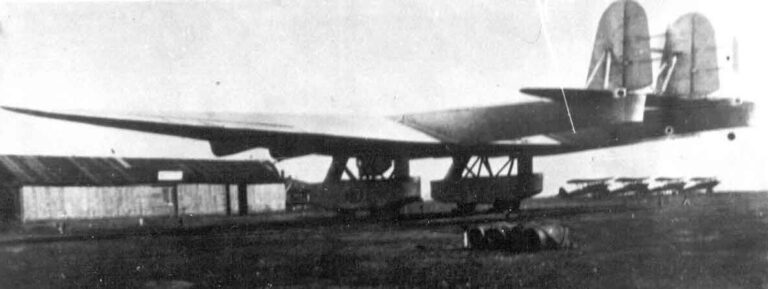

Тем временем на открытой площадке на территории авиазавода №135 была проведена окончательная сборка самолета К-7 кроме установки части комплектующих, не нужных на первом этапе испытаний.

Самолет был выпущен на испытания в частичной комплектации. Не были установлены:

— радиостанция;

— пассажирское оборудование;

— вооружение (но все турельные кольца и крепления бомбодержателей, включенные в силовую схему каркаса, были поставлены;

— осветительное оборудование.

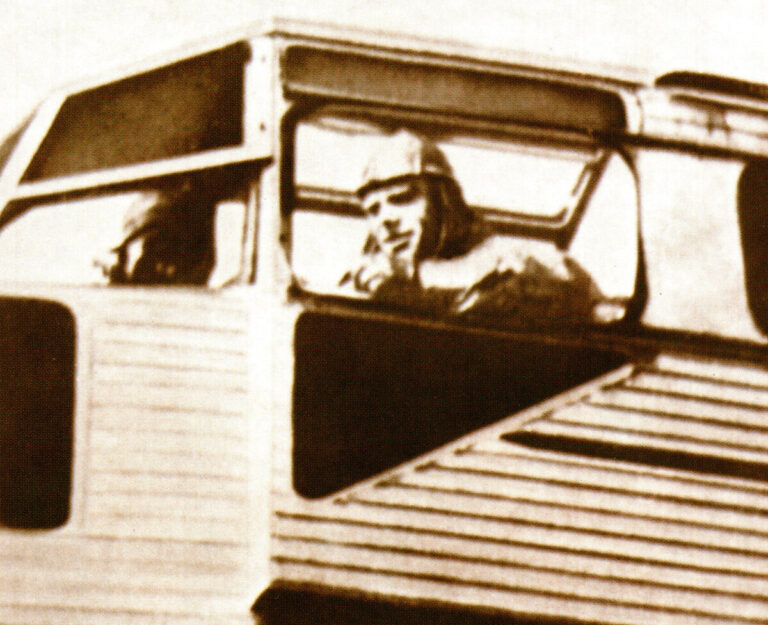

На испытания К-7 ведущим летчиком был назначен М.А. Снегирев, дублером ведущего летчика – А.Н. Грацианский, старшим бортмехаником – П.Н. Власов.

8 августа 1933 г. на аэродроме завода №135 Сокольники на северной окраине Харькова была выполнена первая рулежка на самолете К-7.

19 августа 1933 г. на том же аэродроме экипаж под командованием М.А. Снегирева выполнил на самолете К-7 первый полет по прямой (фактически только подлет с посадкой перед собой). В нем были выявлены колебания серворулей и РВ уже на разбеге, а после отрыва – всего оперения с амплитудой до 1 м. Эта дата была принята в качестве даты первого полета, поскольку управление опробовалось и оно работало, хотя и с дефектами.

Для устранения колебаний оперения самолет был поэтапно доработан:

— переделали тросовую проводку управления;

— над основным ГО была введена дополнительная управляемая горизонтальная плоскость – «стабилитрон» с внутренними подкилями;

— сняли серворули с РН (предположительно);

— серворули РВ придвинули вплотную к задней кромке основного РВ;

— сняли предохранительные хвостовые опоры шасси, поскольку появилось мнение что они увеличивают разнос масс хвостовых балок, провоцируя нарастание их колебаний.

21 августа 1933 г. после окончаний доработки экипаж М.А. Снегирева выполнил на самолете К-7 первый полет по кругу. При этом в кабине кроме Снегирева и Власова без разрешения находился главный конструктор К.А. Калинин. В полете оборвался трос серворуля основного РВ. Летчик с трудом посадил самолет. Осмотр троса показал, что большая часть прядей троса не перетерлась, а была намеренно перекушена. Однако факт диверсии и виновных не установили и у самолета просто выставили охрану. Было решено, что доработки самолету не требуются.

Начиная с 22 сентября 1933 г. отремонтированный самолет продолжил полеты, в ходе которых удалось полностью отработать сервоуправление. На всех скоростях, на которых полеты проходили, управление работало нормально, за исключением одного полета, в котором при заходе на посадку не встал в посадочное положение переставной стабилизатор, и пришлось садиться с большой вертикальной скоростью. Самолет возникшие при касании земли нерасчетные перегрузки выдержал, а на осмотре в шарнирном узле стабилизатора нашли болт, который не мог попасть туда случайно, а был явно забит молотком. И снова, как и в случае с поврежденным тросом, виновного не выявили, хотя саботаж был налицо.

Все эти полеты проводились, как это было предусмотрено программой испытаний, без вывода моторов на полный газ и на скоростях, меньше максимальных.

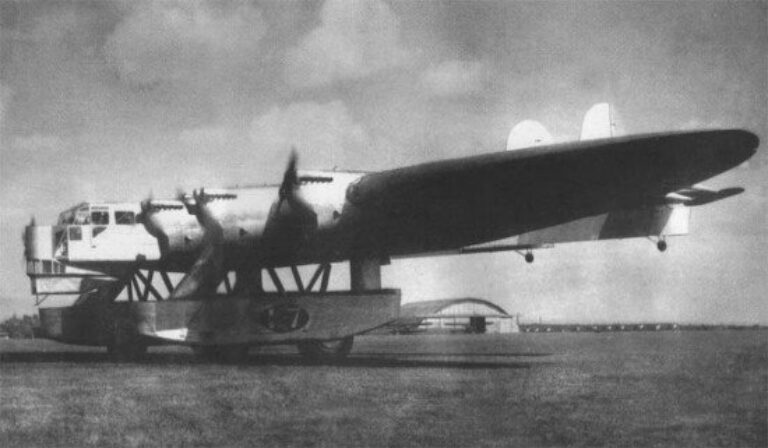

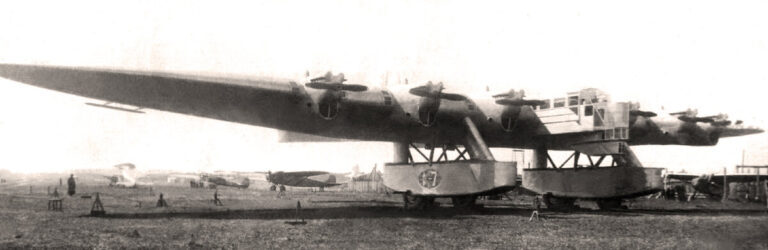

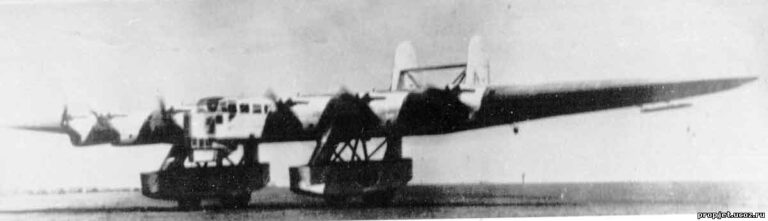

Доработанный самолет К-7 рулит по аэродрому завода №135 – осень 1933 г.

Фото: http://propjet.ucoz.ru/forum/15-55-11

Для передачи самолета на ГИ требовалось снять характеристики скорости на мерном километре и скороподъемности. Результаты этого полета намеревались зачитать как испытание на пррочность. Замер скорости назначили на 21 ноября 1933 г. (был выходной день).

В полете на максимальном режиме работы двигателей (при этом центральный двигатель №7 выводился на максимальный режим только второй раз с начала испытаний) возник бафтинг хвостовых балок и оперения, вызвавший разрушение лонжерона левой хвостовой фермы, который защемил управление РВ. Самолет перешел в пикирование под углом 30-40° и врезался в землю.

***

В катастрофе погибли 15 человек (в т.ч. двое – по дороге в больницу и в ней):

— Барышников А.В. – бортмеханик;

— Бабчинский Л.Ф. (по надписи на первом памятнике – Бобчинский) – начальник ОТК завода;

— Власов П.Н. – инженер-механик;

— Жиронкин О.Г. (по др. данным – А.Г.) – начальник цеха М-2, в котором велась стапельная сборка самолета;

— Жданов – техник, умер от полученных ран в больнице и был похоронен позже;

— Зарецкий Г.М. – начальник группы шасси ГРОСС;

— Зайцев П.И. – слесарь (техник) деревообделочного цеха;

— Кононенко П.Д. – бортмеханик;

— Лиманский В.С. – техник-планировщик, секретарь заводского комитета комсомола;

— Липа – представитель заказчика (ГУ ГВФ);

— Плетинский О.А. (по др. данным А.А.) – мастер и нормировщик дюралевого цеха;

— Пилаш Ф.И. – слесарь по холодной обработке деталей;

— Снегирев М.А. – командир экипажа;

— Сахно П.К. – техник;

— Шкловский Л.М. (по др. данным – А.М.) – начальник группы крыла ГРОСС.

Шесть человек из находившихся на борту были ранены или контужены, один из них остался инвалидом. После катастрофы у Главного конструктора К.А. Калинина случился сердечный приступ, и он был госпитализирован на 2 месяца.

***

Аварийную комиссию возглавил опытнейший летчик-испытатель Ремезюк, летавший на многих типах тяжелых самолетов, начиная с «Ильи Муромца» еще в Империалистическую и в гражданскую войны, затем одним из первых в СССР освоивший зарубежные тяжелые самолеты Фарман «Голиаф» и Юнкерс ЮГ-1, а также отечественный ТБ-3.

По свидетельству выживших на борту самолета, падению самолета предшествовал резкий хлопок, который был слышен четко на фоне звука работы всех моторов на полной мощности на борту. После этого самолет перешел в падение и загорелся при столкновении с землей. Однако находившиеся на земле свидетели слышали только один взрыв – при падении самолета.

Главный конструктор самолета К.А. Калинин ухватился за эти свидетельства и выдвинул версию, что первый хлопок – это был взрыв заложенной саботажником бомбы, который и привел к гибели самолета.

Но Председатель аварийной комиссии Ремезюк снова поднял «дело восемнадцати» (имеется в виду письмо специалистов ОКБ о недостаточной прочности и жесткости самолета), начав проверку конструкции К-7. Он со ссылкой на ЦАГИ утверждал, что резкий хлопок, который предшествовал переходу машины в пике, это звук вошедшей в резонанс и ломающейся от бафтинга хвостовой балки. Осмотр обломков действительно не выявил следов взрывчатки, а подобные разрушения часто сопровождаются таким звуком, что было подтверждено актами многих других аварий от аэроупругих колебаний.

***

Причинами катастрофы были признаны следующие факторы:

— при центровке 32,5% устойчивость самолета по тангажу становится неудовлетворительной, самолет теряет управляемость;

— неуравновешенность рулей по массе привела к нарастанию колебаний;

— возникновение вихревых течений в местах стыковки трехгранных балок с крылом («карманы») вело к бафтингу, что проявилось при установке двигателя № 7 (центрального);

— недостаточная жесткость управления предположительно привела к колебаниям серворулей, которые передались на основные рули, все оперение и балки, что и привело к катастрофе.

Окончательно Актом аварийной комиссии, утвержденный 17.01.34 г., назвал причины катастрофы:

— недостаточную жесткость хвостовых ферм, которые при работе двигателя № 7 начинали вибрировать;

— форсированное проведение испытаний на скорость, когда следующий пролет делался без анализа данных предыдущего.

***

К-7 6М-34, 2-й опытный, тяжелый бомбардировщик, транспортно-десантный, большой пассажирский, а с 1935 г. – агитационный самолет.

Еще до завершения расследования причин катастрофы К-7 № 1 было решено строить еще 2 самолета со сроком сдачи в 1935 г. Приказ ГУАП об этом вышел 29.12.33 г. Опытный № 2 было решено делать в варианте пассажирского самолета, № 3 (см. ниже) – в варианте бомбардировщика.

Проект был заново переработан (одновременно шло два варианта – пассажирский и тяжелый бомбардировщик). Основные изменения:

— силовая установка в составе 6 двигателей М-34ФРН (их еще не было, предусматривалась временная установка моторов М-34РН или сдвоенных редукторных М-34);

— увеличена жесткость каркаса, в т.ч. за счет четырехгранного каркаса хвостовых балок.

Расчетные данные в варианте бомбардировщика:

— в перегрузочном варианте 13 т бомб;

— дальность полета с максимальной бомбовой нагрузкой 8 т – 2000 км.

Закладка 2-го опытного образца самолета состоялась в мае 1934 г. на заводе №135, но из-за создавшейся вокруг Калинина и его КБ нездоровой обстановки было решено перевести КБ и его работы на завод № 18 в Воронеж вместе с частью КБ ХАЗОС, поддержавшей Калинина.

К маю 1935 г. завод № 18 построил К-7 № 2 на 60%, но в это время произошла катастрофа самолета АНТ-20 и работы были остановлены как по АНТ-20 и АНТ-16, так и по К-7.

Но Постановлением СТО СССР от 04.08.35 г. (подписал член Политбюро ЦК ВКП(б) В.Я. Чубарь) КБ Калинина (завод № 18) было выделено 500000 руб. из фонда Максима Горького на завершение проектирование и достройку самолета К-7 6М-34ФРН № 2.

Тем не менее, самолет завершен не был.

***

К-7 6М-34ФРН, 3-й опытный, сверхтяжелый бомбардировщик. Самолет должен был строиться сначала заводом №135, а затем заводом № 18 по тем же документам, что и машина № 2, однако в измененном по отношению к нему виде. Документации по этому проекту пока не найдено, однако известно, что оборонительное вооружение включало 8 пушек 20 мм и 8 пулеметов калибра 7,62 мм.

По расчету летные данные самолета К-7 были несколько выше полученных на испытаниях шестимоторного АНТ-16 (ТБ-4) с балластом вместо вооружения по скорости и значительно – по высотности при гораздо более мощном оборонительном вооружении. Однако испытания были прерваны катастрофой самолета, которая не позволила проверить расчет в полном объеме. Но главное, к тому времени их летные данные были уже совершенно недостаточны. Заданные скорости полета для разрабатываемого самолета Туполевым ТБ-7 были повышены с 250 до 400…600 км/ч, а потолок – до 15000 м (соответственно в 1,8…2,7 и 3,75 раза больше, чем у К-7).

По причине несоответствия современным требованиям самолет все работы были прекращены и самолет не был построен.

***

Работа над самолетом шла с 1925 по 1935 г. и заняла десять лет и при этом концепция самолета больших изменений так и не претерпела, хотя они явно назрели. За это время авиация сделала большой шаг вперед и стала качественно другой. В начале 1930-х гг. в СССР, а затем и в других странах было начато проектирование нового поколения тяжелых самолетов, которые были такими же или меньшими К-7 по размерам и вместимости, но значительно превосходили его в скорости, высотности и дальности полета. В 1935 г. совершил первый полет американский тяжелый бомбардировщик Boeing Model 299, а в следующем 1936-м – советский АНТ-42 конструкции А.Н. Туполева. Именно они определили все дальнейшее развитие тяжелобомбардировочной авиации, а век самолетов-гигантов завершился.

Список использованных источников:

1. Багратинов В.А. Крылья России. М., ЭКСМО, — 2005 г.

2. Клюев П.А. и др. Прошлое с нами. Конструкторский отдел Харьковского авиационного завода 1926 – 2001 г. Харьков, ХГАПП, — 2001 г.

3. Материалы Мемориального музея-квартиры семьи Гризодубовых, г. Харьков

4. Материалы Музея трудовой славы Харьковского государственного орденов Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени авиационного производственного предприятия, г. Харьков

5. Материалы Музея ВВС Росси в г. Монино

6. Савин В.С. Планета Константин. История авиации и страны сквозь призму жизни конструктора Калинина. Харьков, «Основа», — 1994 г.

7. Савин В.С. Тяжелый бомбардировщик К-7 // «Моделист-конструктор», №11, — 1989 г.

8. Самолетостроение в СССР. 1917 – 1945 гг. Под ред. академика Г.С. Бюшгенса и др. Кн. 1. Жуковский, ЦАГИ, — 1992 —

9. Харьковский авиационный завод. История, современность, перспективы. Под редакцией Генерального директора ХГАПП П.О. Науменко. Авторы текста: С.А. Арасланов, А.Н. Галенда, В.И. Митрофанов и др. Харьков, ХГАПП и Студия «Авиафильм», — 2006 г.

10. Шавров В.Б. История конструкций самолетов в СССР до 1938 г. М., «Машиностроение», — 1986 г.

11. Родионов И. Хронология авиации // http://www.airforce.ru/history/chronology/

12. https://www.testpilot.ru/memo/30/snegirev.htm

В подготовке этого раздела Справочника автору помогали историки авиации ветеран Аэрофлота, начальник Музея Харьковского аэропорта Евгений Захарович Буцкий и ветеран ВВС директор Мемориального музея семьи Гризодубовых Виталий Евгеньевич Власко. Увы, их сегодня с нами уже нет…

Смысл использованных в статье и таблицах определений, понятий и сокращений можно узнать, открыв наш краткий словарь по авиации и ракетной технике

Эта статья была впервые опубликована на сайте Наука и Техника в двух частях (см. часть 1 и часть 2). Здесь она дана вся с некоторыми уточнениями и дополнениями

Источник — https://dzen.ru/a/Y4I48QPpnGjYOmvt