История Руси, принявшей западное христианство. Часть 43. Тридцать пять лет Петра I Фёдоровича. Великая Южная война

Великий князь Пётр Фёдорович родился в 1664 году в семье русского императора Фёдора II Владимировича и его второй супруги, императрицы Марии Ивановны Шеиной. Так как шансы взойти на престол при нескольких старших братьях были невысоки, Пётр получил домашнее военное образование и готовился к армейской карьере. Так же он получил основы религиозного образования, его обучали французскому языку и латыни, которую он освоил плохо, а в подростковом возрасте увлёкся немецкой культурой и немецким языком, на котором впоследствии общался с супругой.

Пётр I Фёдорович

В 1685 году он женился на Софии Гедвиге фон Ольденбург, дочери короля Дании Кристиана V фон Ольденбурга, известной на Руси как София Христиановна. В этом браке родилось пятеро детей:

1. Владимир Петрович, великий князь;

2. Павел Петрович, великий князь, умер во младенчестве;

3. Александр Петрович, великий князь, умер молодым от оспы;

4. Анна Петровна, великая княжна, супруг — король Швеции и герцог Гольштейн-Готторпский Карл Фредерик фон Гольштейн-Готторп;

5. Елизавета Петровна, великая княжна, королева Финляндии с 1742 года, супруг — Карл Август фон Гольштейн-Готторп, князь-епископ Любека с 1726 по 1742 гг., король Финляндии с 1742 гг.

София Христиановна

После смерти отца в 1678 году Пётр вместе с семьёй перебрался в село Боголюбово, где продолжил обучение. Боголюбово было выделено императором Владимиром VIII Фёдоровичем в качестве резиденции своей мачехе, вдовствующей императрице Марии Шеиной. Он же в 1681 году присвоил семнадцатилетнему Петру чин генерал-фельдвахмейстера.

Примерно в боголюбский период Пётр познакомился с пажом своего старшего брата великого князя Симеона Фёдоровича, Александром Меньшиком, который стал любовью всей его жизни.

Александр Данилович Меньшик был на девять лет младше Петра. Его отец Даниил Ильич Меньшик был из знатного, но не очень богатого литовского рода и мог похвастаться наличием среди предков великого воеводы и боярина короля Руси Юрия IV Рюриковича Андрея Васильевича Меньшика, который активно участвовал в покорении Новгородской республики. Однако в большей степени Меньшики проявили себя на придворной и церковной стезях, из их рода вышло несколько епископов и один архиепископ — архиепископ Смоленский Авраамий Семёнович Меньшик. Сам Даниил Меньшик был конюшечим при дворе вдовствующей императрицы.

После убийства в 1686 году великого князя Симеона Фёдоровича Мария Шеина с семьёй перебрались в Ижорск, под защиту влиятельного родственника боярина и князя Афанасия Мамонова, генерал-губернатора Ижорска и адмирала, опасаясь дальнейших действий со стороны императора Владимира IX Фёдоровича. Петру двадцать два года, но он пребывает в тени матери и не стремится как-то это исправить, предаваясь увеселениям.

Весёлое времяпровождение наследника престола продолжалась до августа 1689 года, когда император Владимир IX Фёдорович обвинил его в измене и приговорил к смерти, лишив статуса наследника престола. Более того, на Ижорск двинулись полки генерала боярина князя Михаила Долгорукова.

Пётр с супругой едва не сбежал к тестю в Данию, но с большим трудом его удалось отговорить от этой затеи и начать борьбу, в чём немалая заслуга Меньшика. Итогом этой борьбы, описанной в предыдущей главе, стало воцарение Петра I Фёдоровича 7 сентября 1689 года.

По напущению матери, Пётр I Фёдорович воспользовался загадочной для простого народа смертью Владимира IX Фёдоровича и объявил, что тот был убит по приказу Собора, а сам он наоборот шёл спасать старшего брата. Народ поверил.

Девятого сентября 1689 года в Соборный дворец ворвались вооружённые люди и генерал окольничий Пётр Шереметьев громогласно зачитал императорский указ об роспуске Собора и аресте некоторых его членов, названных в указе поимённо. Собор, который к тому моменту покинули многие его члены, подчинился монаршей воле. Тех, кто был назван в указе, после быстрого суда казнили, а остальных не тронули. Так было положено начало абсолютной монархии.

После роспуска Собора всей земли Русской, Пётр I Фёдорович учредил при императорском дворе Торговую палату, в которую вошло большое число торговцев и промышленников для представления своих интересов верховной власти. Во главе Торговой палаты император поставил Артемия Даниловича Антюфеева.

Что же касается Сейма Великого княжества Литовского, то он без особых проволочек был распущен ещё в 1682 году.

Владимиру IX Фёдоровичу младший брат устроил пышные похороны, со всеми почестями, полагающимися императорскому статусу.

Одним из первых своих указов Пётр I Фёдорович объявил недействительным закон об абсолютной примогенитуре, но вопрос о семье Владимира IX Фёдоровича оставался не решённым и для его решения в конце сентября к императору прибыл канцлер князь Арчил Мухранский, бий Ногайской орды, который нашёл с новым императором общий язык. Князь оставил пост канцлера, его племянницы отказывались от прав на престол, а Пётр I Фёдорович оставлял их в покое, на том и разошлись.

Проще всего обошлось с боярином князем Григорием Долгоруковым, который уже в октябре вернулся в столицу и появился при дворе. Архиепископ Семён Медведев расторг все помолвки дочерей почившего императора, а князь Григорий воспринял это как должное. Пётр I Фёдорович ни к нему, ни к его сыну Алексею претензий не имел, но предложил князю Григорию отправится посланником к иностранному двору с сохранением должности дворецкого и дал страну на выбор. Князь Григорий выбрал Англию и в конце 1689 года с семьёй уехал в Лондон.

Большим вопросом было то, может ли русская императрица быть лютеранкой. Дело в том, что Кристиан V, отец Софии Христиановны, был категорически против смены веры своею дочерью, даже тогда, когда она стала супругой русского императора. Архиепископ Медведев, желая сохранить жизнь, решил, что всё-таки может, но только без коронации и статуса главы католического ордена святой Ольги. Это устроило вдовствующую императрицу, которая с удовольствием вернулась на пост главы этого ордена. Сын не стал перечить матери.

Мнения Римского папы на этот счёт никто и не подумал спросить.

Мария Шеина исключила из ордена святой Ольги всех её членов, принятых после 1682 года и приняла новых. Пётр I Фёдорович впервые за долгое время провёл церемонию принятия в орден святого апостола Андрея Первозванного новых членов, среди которых были Алексей Шеин, Александр Меньшик, Пётр Шереметьев и удельный князь Григорий Семёнович. Так же Пётр I Фёдорович пожаловал знаки ордена своему тестю, датскому королю Кристиану V, который ещё в 1685 году пожаловал Петра орденом Слона. Так как до этого не было практики награждать орденом святого апостола Андрея Первозванного иностранцев, император создал для этого специальную степень великого командора.

Архиепископ Медведев, видя спасение своей жизни в удалении от политической и общественной жизни, 10 ноября 1689 года добровольно покинул кафедру столичного архиепископа и уехал из столицы. Но жизнь это ему не сохранило: 27 февраля 1691 года он всё равно был казнён.

Новым архиепископом Киевским и Владимирским, примасом Рутении Пётр I Фёдорович назначил епископа Свияжского Андрея Ивановича Адрианова.

Князь Урусов и князь Юсупов были схвачены и казнены после формального суда,но их семьи опала не тронула. Новым столичным наместником император назначил генерала боярина Петра Шереметьева.

Фельдмаршал боярин Аггей Шепелев и князь Василий Голицын, узнав о смерти Владимира IX Фёдоровича, ввиду обстоятельств прихода к власти Петра I Фёдоровича, добровольно покинули свои посты в знак верности своему благодетелю. Пётр I Фёдорович не стал их трогать. Новым королевским советником по внешним делам стал генерал боярин Пётр Потёмкин.

Новый император почти сразу же был оттеснён от рычагов управления своей властной матерью, которую он хоть и уважал, но постарался уравновесить её влияние удельным князем Холмским Григорием Семёновичем, которого назначил канцлером и королевским советником по внутренним делам, и окольничим Алексеем Шеиным, который стал королевским советником по военным делам. Тот уговорил императора возвести его сразу в фельдмаршалы, минуя генеральские звания, а после коронации императора он и удельный князь Григорий Семёнович получили боярский титул.

Мария Шеина больше благоволила своему племяннику, но удельный князь Григорий Семёнович сумел её очаровать и оба они стали её ближайшими помощниками. Подле правительницы всегда был так же её младший сын, Евстафий, который каким-либо влиянием и авторитетом не пользовался, но был при матери кем-то вроде секретаря и стремился играть не последние роли в управлении государством.

Пётр I Фёдорович пересобрал Канцелярию тайных и сыскных дел, поставив во главе её Фёдора Ивановича Романовского. Скоро тот, пользуясь доверием вдовствующей императрицы и императора и безоговорочно преданный им, увеличил штат канцелярии до трёхсот пятидесяти человек.

Была расформирована ногайская гвардия и вместо неё был учреждён лейб-гвардейский Петровский полк численностью в четыре батальона, с формой сине-зелёного цвета. В Абиссинию отправилась миссия во главе с дипломатом Гавриилом Ивановичем Головкиным и полуполковником князем Аникитой Ивановичем Репниным с целью нанять для службы в новом полку абиссинцев (стоит сказать, что Абиссиния к тому времени была страной католической, что упоминалось в тридцать четвёртой главе). Офицерами в новом полку первое время служили русские, пока не обучатся офицерские кадры из абиссинцев.

Прельщённые обещанием абиссинцы, особенно молодые, из класса безземельных крестьян, охотно шли на службу в далёкую и загадочную страну братьев по вере, что очень не понравилось их правителю, нгусэ нэгесету Абиссинии Йисхаку III, который быстро прикрыл лавочку. Миссия едва спаслась бегством, а вместо запланированных четырёх батальонов удалось собрать только два, но не смотря на это полк всё же был образован.

Сыном одного из переселенцев был Абрам Лавертович Ганнибал, известный инженер и военный деятель XVIII века. Так же он был прадедом подававшего большие надежды молодого поэта Александра Сергеевича Пушкина, казнённого за участие в заговоре Возвышенных.

Император был коронован в Киеве 17 декабря 1689 года без супруги. Во время коронации на нём были орденские одежды ордена святого апостола Андрея Первозванного, что показывало его возрождение. Подобное было впервые, так как орденские одеяния до этого императоры надевали только во время орденских церемоний. Стоит сказать, что знаки ордена были и на короновавшем императора архиепископе Андрее Адрианове, который был пожалован в командоры ордена незадолго до коронации.

Пётр I Фёдорович приехал в Вильнюс 24 января 1690 года и перед коронацией провёл церемонию принятия в орден Витиса новых членов. На коронации в соборе святого Владислава, 1 марта 1690 года, император был в одеждах ордена Витиса, а архиепископ Вильнюсский Константин Павлович Бжостовский, проводивший церемонию, так же носил знаки этого ордена.

Далее был визит в Польшу, избрание польским королём на сейме в Люблине 14 марта 1690 года и коронация в соборе святого Войцеха в Гнезно архиепископом Гнезненским и примасом Польши Михаилом Иеронимовичем Радзиевским.

Отойдя на время от большой политики, император начал переписку с королём Венгерской унии Андрашем IV Яггелоном. Пётр I Фёдорович соглашался на союз против Ромении, тем более что угрозы с севера практически не было, но хотел выхода не только в Чёрное море, но и в Средиземное. Андраш IV Яггелон имел выход в Средиземное море через порты на Адриатике и со скепсисом отнёсся к русским кораблям в Средиземном море, но так как его страна была преимущественно теллурократической, был готов делить сферы влияния. Так как стороны всё никак не могли договориться в переписке, монархи условились о личной встрече в Ужгороде.

Андраш IV Яггелон

Встреча состоялась 7 июня 1692 года. Оба монарха прибыли с небольшой свитой, в которую по большей части были включены географы и картографы. Несколько неделей спустя в Ужгород подоспела третья сторона переговоров — великий визирь Персии Мухаммад Тафер Казвини, который представлял шаханшаха Солеймане I.

После долгих споров, взаимного недоверия и взаимных уступок Андраш IV Яггелон, Пётр I Фёдорович и Мухаммад Тафер Казвини 24 сентября 1692 года скрепили подписями секретный документ, который на бумаге разделил Ромению на куски. Отдав на растерзание Персии Армению, Киликию, Восточную Анатолию, Кипр и Приморскую Сирию, Русь застолбила за собой Подолию, Причерноморье, Тавриду, Принцевы острова и остров Родос. За Венгерской унией признавались Молдавия, Валахия, Сербия и Болгария.

Ещё до приезда персидского посланника король и император договорились о своей опеке (так указывалось в секретном документе) над Роменией. Со снисхождением Пётр I Фёдорович отнёсся к желанию Андраша IV Яггелона вылепить на балканской земле королевство для младшего сына.

Было сразу оговорено, что война против Ромении начнётся после того, как Андраш IV Яггелон справится с восстанием дворян во главе с Имре Тёкёли, недовольных своим монархом из-за притеснением им протестантов. Король попросил Петра I Фёдоровича о помощи в подавлении восстания, но император не имел никакого желания в этом участвовать, о чём завуалировано сказал Андрашу IV Яггелону.

Вместо этого Пётр I Фёдорович предложил Персии начать войну не дожидаясь, пока ситуация в Венгерской унии устаканится, однако персидские власти прекрасно помнили, как в начале XVII века они уже воевали против Ромении с союзе с одной Русью и в ту войну Владимир-на-Клязьме нарушил заключённый договор, отчего доверия к русским у них не было. Тем более, что в 1694 году шаханшах Солеймане I умер и его сменил сын Солтан Хусейн. В Исфахане стало не до войн.

Вдовствующая императрица Мария Ивановна Шеина скончалась 4 августа 1694 года. У Алексея Шеина и Григория Семёновича было достаточно времени для того, чтобы понять, что вместе они сильнее, чем порознь, тем более, что они обнаружили друг у друга схожесть взглядов. На случай смерти правительницы они разделили области ответственности: Алексей Шеин заведовал внутренними делами, Григорий Семёнович — внешними. Евстафию в этой схеме не нашлось места и после смерти Марии Шеиной он просто был вытолкнут на периферию.

После смерти вдовствующей императрицы Марии Шеиной Пётр I Фёдорович назначил великим магистром ордена святой Ольги другую вдовствующую императрицу — Александру Апраксину, которая повторно занимала сию должность вплоть до своей смерти в 1716 году и была известна своей весёлой и расточительной жизнью.

А Пётр I Фёдорович всё не спешил вставать у руля государства, носясь с идеей войны и торговлей через Египет с индийскими государствами путём выхода на средиземноморский простор. Это настораживало Нидерланды и Англо-Португальскую унию, которые дрались за влияние на Востоке и не хотели появления новых игроков. Забыв о вражде, они предлагали союз Ромейской империи и тут мы плавно переходим к тому, что представляла из себя Ромения к концу XVII века.

Великая империя, существующая более тысячи лет и раскинувшаяся на три континента, клонилась к упадку и во многих сферах отставала от западных стран. В то время как в Европе цвели мануфактуры и зарождался капитализм, Ромейская империя была аграрной страной со слабо развитой торговлей, выжимая все соки из своего положения перевалочного торгового пункта и богатея на таможенных пошлинах, не стремясь вовсе поддерживать свою промышленность.

Население было в своём подавляющем большинстве неграмотным из-за политики переселения, начатой василевсом Константином XII Палеологом и продолженной столетием спустя его внуком, василевсом Григорием I Великим, когда греков переселяли на земли Анатолии, Сирии и Палестины, изгоняя местное население. В 1620 году из Ромении были выдворены евреи, татары и арабы (кроме вассального Египта), но другим завоёванным народам повезло больше, особенно в европейской части империи: сербы, болгары, македонцы, черногорцы, валахи, молдаване остались на своих землях. Тюрки, живущие в большей части Анатолии, были подвергнуты настоящему геноциду и лишь немногим из них удалось спастись от смерти, бежав из страны. Освобождённые таким образом земли василевс заселил греками, которые получили статус париков. Так как среди крестьян частым явлением были неурожаи и, как следствие, голод, демографического роста среди них не наблюдалось и поэтому греки для переселения были в своём большинстве набраны из крупнейших городов, что в разы уменьшило городское население и население деревни стало подавляющим. А когда ты борешься за выживание на клочке земли, а над тобой ещё стоит феодал, то тут как-то не до образования.

Два народа были привилегированными, это греки и армяне, именно из их числа были прониары, только они могли занимать государственные, придворные и военные должности. Свои феодалы были в завоёванных Сербии, Болгарии, Валахии и Молдавии, но они были ниже статусом, чем прониары. С образованием полков иноземного строя землю в особых случаях получали их старшие офицеры, однако их в силу иной религии и культурных особенностей к прониарам не относят.

Заметное отставание было и в военной сфере. В то время как в остальной Европе уже перешли к мушкету шведской модели, линейной пехоте, рекрутской системе и новым видам войск, в Ромении оставались прониарная система и устарелое вооружение. Прониары владели землёй в обмен на службу василевсу и по его приказу должны были выдвинуться с отрядом на военные действия. Отряд сии феодалы вооружали и одевали за свой счёт и формировали из своих дворовых. Среди прониаров вечно хромала дисциплина из-за постоянных споров и дрязг, личных амбиций и обид. Особенно, если василевс лично не возглавлял армию, а доверял кому-либо из своих полководцев. Широко был развит институт наёмничества, а среди наёмников преобладали швейцарцы.

Так же частью армии считалась варяжская гвардия, состоящая из выходцев со Скандинавского полуострова, в своём большинстве из финнов и норвежцев. Они не участвовали в боях, а были личными телохранителями василевса.

Армия сохраняла свою структуру, которая сложилась ещё в Средневековье.

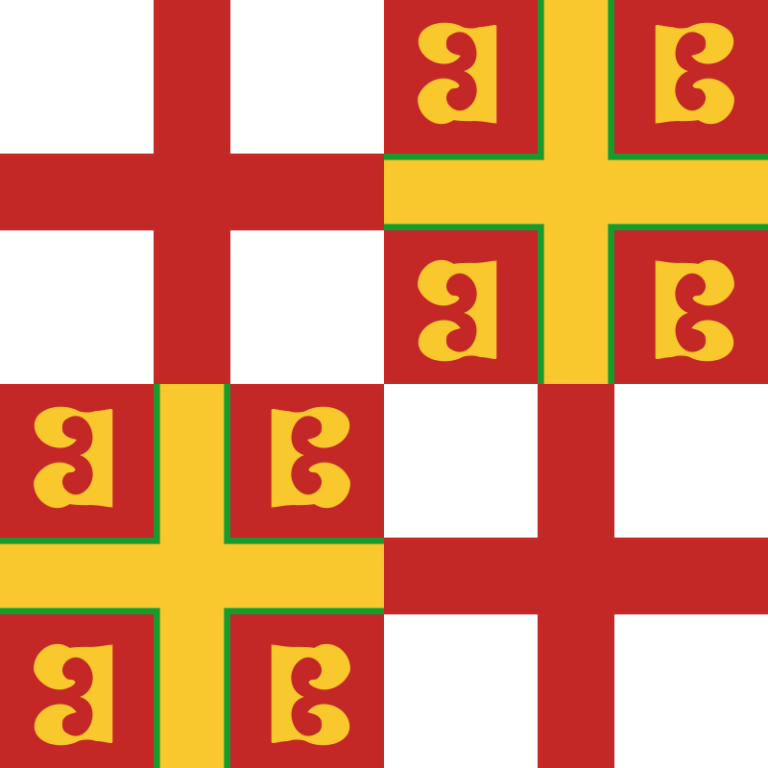

Флаг Ромении до 1676 года

Нельзя сказать, что василевсы никак не пытались решить проблемы армии. Так, при василевсе Григории I Великом, правившим с 1577, по 1651 гг., были учреждены полки иноземного строя, драгунские, рейтарские и солдатские, созданные на европейский манер и с европейскими чинами, офицерами в которых были иностранцы. Василевс не решился пойти на слом прониарной системы, которая была опорой его власти, а сами прониары не были заинтересованы в реформах и каких-либо изменениях, видя в них угрозу своему положению. Полки иноземного строя были немногочисленной, но зато самой боеспособной частью ромейской армии, вооруженной передовым орудием. В мирное время они занимались гарнизонной службой. Стоит сказать, что с образованием полков иноземного строя василевс упразднил варяжскую гвардию и отказался от института наёмничества.

Герб Ромении

Пожалуй, первым василевсом-западником был Григорий II Палеолог. Его отец, утверждая монаха Феофана Лихуда преподавать своему сыну и наследнику престола богословие, видимо, не был в курсе того, что Феофан Лихуд несколько лет в юности провёл в Европе и был очарован её культурой и поражён её техническими достижения, став убеждённым сторонником модернизации и вестернизации Ромении. Но при действующем василевсе он был вынужден скрывать свои взгляды, но сумел привить их своему воспитаннику, будущему Григорию II. Григорий по натуре был любознательным ребёнком и тяготел к знаниям и к моменту восшествия на престол в 1665 году он был последовательным сторонником реформ и поклонником западной культуры, но из-за мягкого и робкого характера он не решился на масштабные преобразования, но первый шаг, который, как известно, самый трудный, был сделан.

В Константинополе был открыт светский университет, старшим офицерам полков иноземного строя стали выдавать землю в наследственное владение, Григорий II ввёл при дворе театр, а к Влахернскому дворцу, резиденции василевса, пристроили башню в стиле барокко с механическими часами. Сам василевс носил короткую бороду, на что ввёл моду, и в узком семейном кругу, вдали от посторонних глаз, одевался в венгерский камзол. При его дворе вошло в популярность табакокурение.

Феофан Лихуд оставался лучшим другом своего воспитанника до конца своей жизни, вошёл в его ближайшее окружение и встал во главе партии сторонников реформ, которых оказалось немало. Однако сопротивление лагеря консервативных сил было отчаянным и Лихуд так и остался простым монахом, хотя Григорий II несколько раз выдвигал его на пост Вселенского патриарха.

Единственного ребёнка Григория II, Андрея, помимо традиционных для ромейского василевса богословию, экономике и государственному управлению обучали ещё и картографии, танцам, этикету, музыке, испанскому церемониалу, фортификации и трём иностранным языкам — французскому, итальянскому и испанскому.

Однажды семилетний наследник прочитал книгу об истории ордена иоаннитов и почти неделю забавлялся тем, что представлял себя кавалером мальтийским.

Флаг Ромении с 1676 года

Мягкий и нерешительный Григорий II умер в 1692 году от сердечного приступа ещё не старым человек — ему было сорок восемь лет. Новым василевсом стал его деятельный и решительный сын Андрей. Так как ему было только двенадцать лет, было установлено правление двух регентов — родного дяди Константа и Вселенского патриарха Дионисия III. Началась классическая грызня за власть, из-за которой молодой василевс оказался предоставлен сам себе.

Андрей I часто и много общался с офицерами полков иноземного строя, в частности, он крепко сдружился с полковником Францем Лефортом и генералом Патриком Гордоном, с которыми обсуждал будущие преобразования, которые намеревался провести. В предместье Константинополя юный Андрей I из ровесников набрал два полка, которые под руководством Лефорта и Гордона обучались тактике линейного боя и последним военным новинкам. В будущем эти два полка станут основой новой армии Андрея I.

В 1696 году Андрей I достиг шестнадцати лет и был объявлен совершеннолетним, регенты формально передали ему власть, но на деле остались управлять государством. В том же году, 14 октября, в почтенном возрасте (ему было около восьмидесяти одного года) скончался Вселенский патриарх Дионисий III и Констант протолкнул избрание верному ему Каллиника II (его избрание произошло 16 ноября 1696 года). Таким образом Констант остался у власти один и всячески укреплял её, очень довольный тем, что племянник всё так же «играется в живых солдатиков».

По случаю совершеннолетия Андрея I женили на девушке из знатной семьи, но с женой он жить не пожелал, что так же устраивало Константа, ведь в таком случае он оставался единственным наследником престола.

В 1697 году молодой василевс среди четырёх сотен молодых аристократов инкогнито, под именем Андрея Михаилоса принял участие в посольстве, возглавляемое Францем Лефортом, которое имело целью обучения воинским наукам и сам василевс учился в Европе наравне со своими потешными воинами. Андрей I планировал провести в Европе несколько лет, но в следующем году ему донесли, что его дядя готовиться короноваться как василевс-соправитель, а после тайно убить Андрея I, не желая допустить возвращения василевса в Ромению. Андрей I не мог этого допустить.

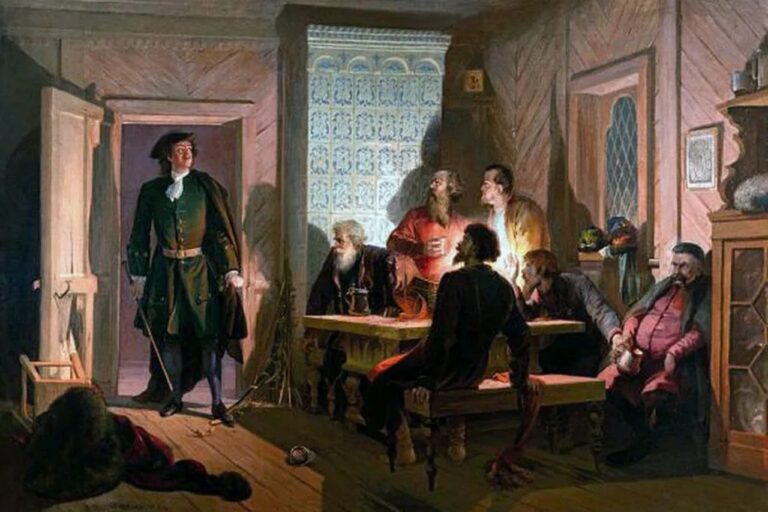

Он скрытно вернулся в Константинополь и внезапно появился перед заговорщиками, когда те обсуждали планы по его убийству. Все они были арестованы, кроме дяди василевса, и преданы пыткам, под которыми они дали показания. Вскоре они были переданы суду, который приговорил их к смертной казни и всем пятерым отрубили головы.

Андрей I неожиданно появляется перед заговорщиками; в красном кафтане и с кубком в руке — дядя Констант Василевс всенародно объявил, что отныне он будет править самостоятельно и начались великие реформы.

Хоть Констант не был под следствием, Андрей I предложил ему помилование, если дядя сбреет бороду и оденется по западной моде. Констант отказался и тогда Андрей I собственноручно и прилюдно обрубил ему бороду топором. После сего действа дядю заключили в колодки и сослали на остров Агиос-Стратис, где его держали в подвальной тюрьме.

Первым делом Андрей I взялся за реформу армии и флота. Он отменил старую систему и ввёл рекрутскую. В 1699 году он стал массово отсылать детей прониаров учиться за границу, что вызывало глухой ропот и недовольство василевсом, тем более, что он активно и яростно ломал старину. Армию стали перестраивать на европейский манер, с её званиями, формированием, родами войск, новым вооружением и т.д., полки иностранного строя василевс упразднил и расформировал, включив их состав в новую армию.

Помимо организационной структуры Андрей I изменил систему материального снабжения армии и принял меры для обеспечения войск отечественным оружием. Уже в разгар Великой Южной войны василевс открывает множество заводов по производству оружия. В ромейской армии были введены в единые мундиры для пехотных и кавалерийских войск.

По всей стране открывались навигационные, артиллерийские и инженерные школы по подготовке будущих ромейских офицеров из числа прониаров, в которых за высокую плату преподавали иностранные специалисты.

В меньшей степени реформы коснулись флота, в котором ввели систему европейских чинов и перевооружили. Будущих морских офицеров также стали обучать в соответствии с последними достижениями тогдашней науки.

Кардинальные изменения Андрей I провёл в культурном плане. Был введён указ о запрете ношения бороды (но допускались усы) и традиционной одежды для лиц не духовного сословия. Начала выходить первая в Ромении газета, «Известия», введены арабские числа, а указом от 20 января 1700 года 7208 год от сотворения мира стал 1700 годом от Рождества Христова.

Идеи били из Андрея I ключём, однако почти все его реформы встречались большинством населения настороженно, если не враждебно, и василевс балансировал на грани народного восстания, вынужденный проталкивать преобразования силой.

Андрей I развёлся со своей первой женой путём её пострига в монастырь и по любви женился на простолюдинке, Екатерине Ставрос. Сакральный образ василевса, божественного наместника на земле, разрушался на глазах.

Главной консервативной силой была Церковь. Вселенский патриарх Каллиник II был слабой фигурой и вождём её партии выступал митрополитом Гераклеи Фракийской Гавриил — второй по чести иерарх в греческой церкви после Вселенского патриарха. Когда Каллиник II умер (8 августа 1702 года) именно митрополит Гавриил был фаворитом при избрании нового патриарха, но вмешался Андрей I, который не дал собраться собору для избрания следующего Вселенского патриарха и 27 октября 1702 года издал указ об упразднении патриаршества и создании Духовной коллегии.

Согласно указу Духовная коллегия была как бы коллективным Вселенским патриархом, ведая делами Церкви, её имуществом, стала её высшей судебной и административной инстанцией, она открывала новые кафедры и имела все полномочия закрывать любые из них, ведала делами заключения и прекращения брака, низвержению из сана, преданию анафеме и просвещением. Отныне иерархи не избирались на соборах, а прямиком назначались Духовной коллегией, то есть василевсом. Во главе Духовной коллегии стоял президент, а помимо него в её состав входили обер-прокурор (светский чиновник, назначаемый василевсом, представляющий его интересы и фактически руководивший делами Церкви), два вице-президента, четыре советника и четыре ассесора, а так же некоторое число архимандритов, игуменов и лиц из белого духовенства. Первый состав Духовной коллегии составил лично Андрей I, её президентом стал митрополит Эфесский Феофан, рьяный сторонник реформ, а обер-прокурором — Иоанн Мусос, вернейший слуга государев. Эти двое отлично сработались и Церковь была подчинена интересам государства в целом и воле Андрея I в частности. Митрополит Гавриил был смещён со своей кафедры, закован в колодки и сослан на остров Тенедос.

Андрей I в Духовной коллегии

В 1703 году Духовная коллегия упразднила патриаршьи кафедры Антиохии, Александрии и Иерусалима, переподчинив подведомственные им территории другим епархиям. Патриархи Антиохии, Александрии и Иерусалима, соответственно, Кирилл III (V), Герасим II и Досифей II были отправлены на покой. Однако иерархи не были согласны с этим решением и начали бузить, по итогу быстро составив кампанию опальному Гавриилу на острове Тенедос.

Несколько месяцев спустя в том же 1703 году Андрей I руками Духовной коллегии упразднил патриаршье достоинство армянской церкви, сама она была поглощена церковью константинопольской и подверглась полной реорганизации, а католикос-патриарх Нахапет отправлен на покой. Он не стал противостоять решению властей и призвал свою паству сделать тоже самое.

Андрей I, как когда-то василевсы Ираклий I и Констант II, задумал перенести столицу из Нового Рима (официальное название города до его переименования в Константинополь в 1750 году). Для нового места василевс выбрал полуостров Таврида, откуда, основав новую столицу, собирался грозить надменному соседу. По случайному совпадению город, заложенный в Ктенунтской бухте и получивший название Айос-Адрианополь, был основан в тот же день, в который началась Великая Южная война — 26 мая 1700 года.

В тот день войска Венгерской унии и Русской империи пересекли границы Ромении. Это события спутали все карты Андрею I и привели его в ярость, однако он продолжил реформы и готовился победить в начавшийся войне.

Император разделил русскую армию на пять генеральств. Первое генеральство, во главе которой был генерал боярин Борис Петрович Шереметьев, была нацелена на Тавриду. Второе генеральство, под началом генерал-фельдвахмейстера окольничего Автонома Михайловича Головина, действовала в Подолии, третье, во главе с генерал-фельдвахмейстером окольничим князем Аникитой Ивановичем Репниным, шла к Меотиде. Четвёртое и пятое, которыми командовали фельдмаршал-лейтенант боярин Иван Иванович Бутурлин и генерал боярин князь Иван Юрьевич Трубецкой, действовали на Кавказе.

Пётр I Фёдорович остановился в Полтаве, из которой, как когда-то и его отец во время Сконской войны, осуществлял общее руководство войсками и тылом, только не из столицы, а поближе к местам боевых действий.

Андрей I, который сам находился в Тавриде, принял решение слишком не распылять силы. Правитель дуксы Ольвия генерал-майор Феликс Батос был направлен против Головина, а основная армия во главе с генерал-фельдмаршалом ромейской армии герцогом Карлом де Круи выдвинулась навстречу Шереметьеву. Меотиде было предписано выдержать осаду, обороной которой руководил полковник Алексей Хананиос. На Кавказе русским противостоял правитель дуксы Колхида генерал-лейтенант Александр Патагос, которому в помощь был отправлен полк, которым командовал генерал-лейтенант барон Георг фон Огильви.

Все пять русских армий были перегружены запасами провианта и пресной воды, но сразу стоит сказать, что ромеи так и не смогли грамотно воспользоваться этим обстоятельством.

Первая крепость на пути русских воинов, Фрориполиместон, пала 27 июня 1700 года за три дня до того, как к её стенам подошли ромеи под общим командованием герцога де Круи.

Фрориполиместонское сражение случилось 30 июня 1700 года в два часа дня. Андрей I ещё не успел довести реформу армии (и её перевооружение) до конца и на две трети она состояла из прониаров. Те были крайне возмущены, что составляют только средний и низший офицерский состав, а над ними стоят какие-то иностранцы. Примерно за час до битвы прониары открыто выразили своё недовольство, отказавшись подчиняться генерал-фельдмаршалу герцогу Карлу де Круи и его генералам. Лишь малая часть поставила верность василевсу выше предубеждений и сражалась под знамёнами де Круи и генерал-лейтенанта Адама Вельде.

За столь короткий срок прониары не смогли выбрать себе нового командующего и во время сражения в их рядах царила суматоха и неразбериха. Прониары и собранные ими воины, зажатые между русскими солдатами, крепостью Фрориполиместон, откуда по ним вёлся огонь, и бурной рекой Днепр, примерно через два часа сражения начали бросать оружие и массово сдаваться в плен. Сам генерал-фельдмаршал герцог де Круи сдался в плен ещё раньше, одним из первых, и лишь полностью новая армия, костяк которой составляли потешные войска, Андреевский и Лефортовский полки, которыми командовали, соответственно, полковники Алексей Мурзуфл и Иоанн Маврокордат, а так же отряд генерала Адама Вельде из старой армии упорно бились до наступления темноты, после чего с большими потерями переправились на другой берег. Шереметьев не стал преследовать убегающих и устроил десятидневный привал, дав войскам хорошо отдохнуть и набраться сил для дальнейших сражений. Солдаты и офицеры получили награды, а генерал боярин Борис Петрович Шереметьев был возведён в фельдмаршалы и стал кавалером ордена святого апостола Андрея Первозванного.

Алексей Мурзуфл, Иоанн Маврокордат и Адам Вельде с оставшимися войсками после разгрома прибыли в другую крепость, Тавань. Однако застав её в плачевном состоянии, трое командующих приняли решение отступить дальше на юг, под стены мощной крепости Тафрос, которую иначе как воротами Тавриды и не называли.

Когда верные люди донесли (пусть и преувеличив масштабы) василевсу о разгроме под Фрориполиместоном, Андрей I наполовину поседел. Сиё поражение сильно сказалось на моральном духе ромеев, и Андрей I решил показать народу, что держит ситуацию под контролем. Он лично прибыл в Тафрос и наградил выживших, а трое командующих были повышены в чине и первыми в истории Ромении получили титул графов.

Были успехи и на других фронтах. Головин выбил Батоса из Подолии и погнал к Чёрному морю, нанеся ему сокрушительное поражение у местечка Асот. Потерпев поражение, Батос решил отступать к своим, через узкую полоску земли между Молдавией и Чёрным морем, рекой Днестр и рекой Дунай, не зная, что она уже была захвачена венграми. Побросав пушки, он на легке повернул на юго-запад, рассчитывая на то, что отягощённое обозами и от того не слишком мобильное генеральство Головина его не догонит. И его план практически удался, так как Головин настиг его на реке Днестр, готовым переправиться, и полностью уничтожил его армию при Тигине, после чего, уже зная о том, что на том берегу венгры, Головин повернул на юго-восток и ему без боя, не смотря на поддержку флота, сдались важные порты Ромении в Причерноморье — Одессиос и Маврофрорио, причём последний был столицей дуксы Ольвия.

Пётр I Фёдорович был впечатлён успехами своего генерала и тем, что тот захватил первые русские порты на Чёрном море без единого выстрела. Генерал-фельдвахмейстер окольничий Автоном Михайлович Головин был возведён в фельдмаршалы-лейтенанты, получил боярский титул и портрет Петра I Фёдоровича на синем муаровом банте и в алмазном обрамлении для ношения на груди — первое подобное награждение на Руси.

Продвижение русских в Причерноморье осложняли летучие отряды противника, нападающие на обозы и на войска, остановившиеся на ночлег. Для борьбы с ними Пётр I Фёдорович сформировал несколько отрядов из уланов, под общим командованием полуполковника Ивана Мазепы. Они действовали успешнее ромеев, так как не ссорились с мирным населением, представляющим из себя сербских и греческих переселенцев, которых нещадно грабили летучие отряды, которые, потеряв связь с командованием, превратились в обычных бандитов. На борьбу с ними ушло несколько месяцев, хотя некоторые отряды были зачищены лишь спустя полтора года.

В 1700 году венгры заняли Валахию и Молдавию (бывшие в Ромейской империи единой дуксой Дакия), восстановив их государственность и сделав господарем в Тырговиште боярина Константина Брынковяну, а в Сучаве — Михая Раковицэ, тоже боярина, которые принесли Андрашу IV Яггелону вассальную присягу.

Как оказалось, в Польше внимательно следили за событиями и после успехов венгров сейм объявил, что Молдавия по праву является польской территорией, так как одно время она таковой была в правления Владислава II Ягайло, и потребовал от Андраша IV Яггелона уступить её. Король Венгерской унии отказался и попросил союзника унять Польшу — как никак Пётр I Фёдорович был её королём. Тот не желал ссориться с союзником в самый разгар войны и в ультимативной форме приказал Польше не вмешиваться в её ход, но для сейма слова короля были пустым звуком и в марте 1701 года гетман великий коронный Ян Янович Яблоновский пересёк границу и осадил Хотин.

Реакция Петра I Фёдоровича была резкой и незамедлительной: он объявил о роспуске сейма и введении в Польше своего абсолютного и неограниченного правления, но так как сам в этот момент находился на театре военных действий, наводить порядок в Польше он переправил фельдмаршала боярина Бориса Шереметьева, которого назначил польским наместником, а во главе осады Тафроса встал фельдмаршал-лейтенант Яков Васильевич Брюс.

В ответ на вторжение сейм объявил войну Русской империи и низложил Петра I Фёдоровича с польского трона, приступив к выборам нового короля. Юзеф Анджеевич Потоцкий двинулся отражать нападение русских, Якоб Яблоновский продолжал развивать наступление в Молдавии, а дядя Юзефа Потоцкого, гетман полный коронный Феликс Реверович Потоцкий, по приказу сейма атаковал Прусское генерал-губернаторство, так как сейм вспомнил о притязаниях Польши и на эти земли. Но об этом ниже, а сейчас вернёмся непосредственно к Великой Южной войне.

Князь Репнин застрял в осаде Меотиды, которая крепко держалась благодаря поддержке ромейского флота. Желая лишить крепость этой поддержки, русский командующий отправил отряд во главе с полуполковником князем Михаилом Михайловичем Голицыным в восточную часть дуксы Танаис, располагавшуюся на побережье Меотийского моря.

Отряд достиг успеха: они с налёта захватили городок Гермонассу, расположенный по другую сторону Киммерийского пролива, и закрепились на Таманском полуострове, но попытка на лодках переправиться на другой пролив и захватить крепость-порт Гераклий окончилась неудачей. В октябре 1700 года для закрепления русских на восточном побережье Меотийского моря и доставления полуполковнику князю Голицыну артиллерии вышел доренцовский генерал-губернатор фельдмаршал-лейтенант князь Даниил Михайлович Голицын. Он окончательно подавил сопротивление ромеев на этой территории и взял последние два их порта в Меотийском море: Брахос и Ачув, крепости Асюд и Копа, и ещё три порта на Чёрном море — Горгиппия, Сурос и Палеологополь.

Ещё до начала войны Пётр I Фёдорович начал строительство кораблей для флота на Чёрном море, собираясь после захвата портов доставить их в разобранном виде, собрать и спустить на воду. Но ромеи устраивали со стороны моря бомбёжки портов Одессоса и Маврофрорио, в связи с чем представлялось невозможным осуществить спуск в этих портах. Император пригляделся тогда к захваченным князем Голицыным портам и решил устроить спуск кораблей здесь.

С доставкой в Гермонассу артиллерии (которой командовал, кстати, князь Александр Арчилович Мухранский, когда-то обещанный великой княжне Целестине Фёдоровне, младшей дочери императора Владимира IX Фёдоровича), русские регулярно бомбили проходящие через пролив корабли, из-за чего судоходство было полностью парализовано, все попытки ромеев вернуть Гермонассу ни к чему не привели и снабжение Меотиды полностью прекратилось. После этого крепость держалась ещё семь месяцев, прежде чем пасть и всё Северное Причерноморье перешло под контроль Русской империи. Что же касается сил князей Репнина и Голицына, их силы собрали в кулак, нацеленный на Тавриду с востока.

В июне 1700 года генеральства Бутурлина и князя Трубецкого вошли в Кабардинское государство, которое узкой полоской растянулось между владениями Ромейской и Русской империй и, немного на юго-востоке, Персии и включали в себя несколько мелких и три крупных народа — кабардинцев, черкесов и адыгов. До Великой Южной войны Кабарда была буфером между двумя империями, но теперь нужда в буфере отпала и Пётр I Фёдорович решил присоединить эти земли.

Русские армии расположились под столицей Кабардинского государства, Зихом, а сами генералы вместе с офицерами были приняты валием всей Кабарды Наурузом Картуловичем и его аристократией. Князь Трубецкой сначала зачитал указ Петра I Фёдоровича об аннексии Русской империей Кабардинского государства, а потом указ о сохранении местной знатью своих земель и привилегий, о свободе вероисповедания, тем более, что бывшее государство становилось отдельным губернаторством, во главе которого император поставил Науруза Картуловича с дарованием ему и его семье потомственного княжеского титула с фамилией Кабардинские.

Флаг Кабардинского государства

Не обошлось и без подкупа нужных людей и самого валия. Таким образом, Кабарда вошла в состав Русской империи, в городах засел русский гарнизон, был спущен её флаг и поднят флаг Руси, элиты стремительно русифицировались вместе с исламским колоритом, а жизнь простого народа практически не изменилась. Вплоть до первой половины XIX века в Кабарде всё было относительно спокойно.

Далее генеральства разделились: Бутурлин пошёл в Абхазию, а князь Трубецкой — в Грузию, которые входили в дуксу Колхида. И тут сработала тактика, на которую большую надежду возлагал Пётр I Фёдорович.

В прошлом, XVII, веке, грузинские земли сотрясло мощное антиромейское восстание, которое с трудом удалось подавить. Теперь же впереди солдат летели «прелестные письма» русского императора, в которых он обещал все три грузинских царства и два княжества, Абхазское и Мегрельское, восстановить вместе с автокефалией грузинской церкви и за всё это от народа требовалась присяга на верность русскому императору.

Если в Абхазии Бутурлину пришлось недолго повоевать с Александром Патагосом, то Грузия практически упала князю Трубецкому в руки и 25 марта 1701 года он торжественно въезжал в Тбилиси как римский триумфатор. Барон Огильви, которому Андрей I отводил роль спасителя ромейских позиций на Кавказе, толком ничего не успел сделать, так как погиб в стычке с грузинскими сепаратистами в один из первых дней.

В апреле 1701 года в Тбилиси произошёл собор грузинских иерархов, который объявил об восстановлении автокефалии грузинской церкви, восстановлении её канонов и избрал нового католикоса и патриарха Тифлиса и всея Грузии, которым стал Доментий IV, двоюродный брат бия Ногайской орды и бывшего канцлера и шурина императора князя Арчила Александровича Мухранского, после чего состоялась присяга духовенства, воинских частей и народа на верность Петру I Фёдоровичу.

В том же месяце в Греми, Кутаиси, Тбилиси, Соуксу и Сенаки прибыли новые цари и князья, ещё в ставке Петра I Фёдоровича в Полтаве присягнувшие ему на верность. Их с восторгом встречал народ как в столице, так и по пути к ней. Царём Имеретии стал младший брат князя Арчила Мухранского, Георгий XIV, который когда-то был командующим ногайской гвардии при дворе императора Владимира IX Фёдоровича и оставшийся католиком; царём Кахетии стал бежавший из Персии Ираклий I, который уже однажды был кахетинским царём во время восстания, он отрёкся от ислама, который когда-то был вынужден принять, и снова стал исповедовать православие; царём Картли же стал князь Арчил Мухранский (как Арчил II), отрёкшийся от трона Ногайской орды в пользу племянника, князя Кайхосро Александровича Мухранского, и так же вернувшийся в православие, но из католицизма; князем Абхазии стал один из потомков предыдущего (мятежного) князя, Дгеша, а князем Мегрелии — Георгий IV, внук Левана III, последнего до него мегрельского князя.

Генерал боярин князь Иван Юрьевич Трубецкой остался на Кавказе. Пётр I Фёдорович велел ему не идти дальше границ Грузии конца XVI века, а остановиться и укреплять власть на местах. Император назначил его кавказским генерал-губернатором (должность представителя императорской власти на слабо определенной территории и с широкими полномочиями) и возвёл в фельдмаршалы, наградив попутно орденом святого апостола Андрея Первозванного.

Бутурлин, так же повышенный в чине и ставший теперь боярином и генералом, остался осуществлять власть императора в Абхазии.

Власть Ромении над северным, восточным и западным (венгры имели свои успехи) Причерноморьем пала менее чем за два года. Боле было неспокойно внутри страны из-за ломания старины, политики реформ и взвинченных налогов, ещё султан Египта аль-Дамасси разорвал с василевсом все вассальные договоры, перебил ромейские гарнизоны и вторгнулся на Синайский полуостров. А шаханшах Солтан Хусейн, видя, что Ромения стоит на краю пропасти, решил подтолкнуть её, напав на Анатолию и армянские земли.

Изменилось поведение Андрея I. До того спокойный и уравновешенный, он стал часто впадать в состоянии безумной ярости, во время которого брызгал слюной и крушил всё, что попадалось под руку, причём впасть в это состояние он мог в любое время и из-за любого пустяка и лишь его вторая супруга, простая прачка Екатерина Скаврос, могла успокоить его, гладя по волосам и напевая мотив, после чего обычно деятельный и активный василевс по несколько часов сидел не двигаясь и смотрел в одну точку.

Шереметьев после победы под Фрориполиместоном и недолгого перерыва двинулся вперёд, встречая минимальное сопротивление ромеев и пассивное отношение со стороны местного населения. В течение лета и осени 1700 года легко пали крепости Морзук, Тавань, находящиеся в не самом лучшем состоянии, а так же укреплённые порты Андроникополь и Меди, причём последний был портом узкоспециализированным и расположился на косе. Правитель дуксы Таврида генерал Феодор Каллимаки, не смотря на прямой приказ василевса, так и не вышел за стены Тафроса. Андрея I это привело в бешенство, он снял Каллимаки с поста и разжаловал в солдаты, прогнав сквозь строй. На его место василевс назначил генерала графа Адама Вельде, который не успел вывести войска за стены крепости, так как к ней уже подошли русские. Решив не испытывать судьбу, граф Вельде начал спешно готовиться к долгой и изнурительной осаде.

И в этот момент война затихла на два года и тому были причины. Венгры увязли под Филиппополем и заключили перемирие, попытки взять Тенериф или Гераклию оборачивались провалами и большими потерями, а из-за пожара на верфях в Воронеже Черноморский флот пришлось отстраивать с нуля. Андрей I в этот период продолжал отстраивать столицу в осаждённой Тавриде, проводил новые реформы и углублял старые, а его дипломаты пытались заключить мир с Венгерской унией, Русью, Египтом и Персией, но безрезультатно.

Лишь в июне 1705 года первые двадцать кораблей, тайно собранных, были ночью спущены на воду в Палеологополе. Во главе нового флота Пётр I Фёдорович поставил адмирал-лейтенанта боярина Фёдора Матвеевича Апраксина, который сразу приступил к активным действиям.

Командующий ромейским флотом на Чёрном море адмирал Николай Гика прозевал появление русских кораблей и был шокирован их появлением ранним утром 14 июня 1705 года в порту Айос-Адрианополя. Адмирал Гика в это время спал после пьянки, а морские офицеры не придали приближающимся к городу кораблям какого-либо значения, так как шли они под ромейским флагом (хитрость Апраксина), да и к тому же их было больше — восемьдесят судов против двадцати. Да и какие ещё суда могут быть в Чёрном море, кроме ромейских?! Когда же противник открыл огонь, то среди офицеров началась паника и неразбериха, ответный огонь был открыт не сразу. Когда во время атаки ромейские флаги были спущены и подняты русские, то ромеи не поверили своим глазам. Их корабли стояли в Ктенунтской бухте скученно и когда снаряд с русского судна попал в пороховой отдел ромейского фрегата, тот взорвался и пламя перешло на другие корабли и в считанные минуты все восемьдесят кораблей горели ярким пламенем. Не прошло и часа, как ромейский флот на Чёрном море перестал существовать, а адмирал-лейтенант боярин Апраксин, довольный результатом, отплыл обратно на восток, чтобы принять участие во взятии Гераклии.

Сложно передать, что чувствовал Андрей I, когда на своих глазах терял свой флот, который был последним препятствием для взятия русскими Тавриды. Василевс посчитал чудом, что Апраксин не стал высаживать десант и то, пламя не перекинулось на город. Многие убеждали его покинуть Тавриду и вернуться в Константинополь, но василевс наотрез отказался, заявив, что Айос-Адрианополь не падёт никогда. Василевс приказал начать строительство как минимум двух кораблей для связи с большой землёй и вызова флота Ромении в Средиземном море в Чёрное море. Андрей I считал, что Апраксин победил из-за эффекта внезапности и растерянности морских офицеров, считал, что в открытом сражении у того нет шансов и громкой победой он принудит императора к миру. В мыслях василевс уже был готов отдать Руси Северное и Восточное Причерноморье с Абхазией и Грузией, но оставив Тавриду за собой. А после завершения реформ он ещё покажет, кто тут хозяин.

Но события развивались столь стремительно, что Андрей I не успевал за их ходом. В стане русских был разработан план, представленный императору, который его утвердил. Четырнадцатого июля 1705 года сей план пришёл в действие.

Корабли Апраксина весь день перевозили войска из Горгиппии в Ласу, небольшое поселение на юго-востоке Тавриды. На следующее утро армия, объединенная под командованием генерал-фельдвахмейстера князя Репнина двинулась севернее и взяла Гераклий в осаду, в то время как флот во главе с адмирал-лейтенантом Апраксиным блокировал её с моря. Пётр I Фёдорович решил сам поучаствовать во взятии крепости с моря и прибыл на флагманский корабль «Святой апостол Пётр».

Обороной Гераклия командовал вестфалец генерал-майор Герхард Баллок. Тот решил не сидеть в крепости и сделать вылазку. Бывший пастух воспользовался тем, что князь Репнин пренебрежительно отнёсся к караулам и рано утром 8 июля 1705 года, под покровом ещё царствующей ночи, Баллок переправил своих солдат через ров и ударил во фланг русской армии, в то время как крепостная артиллерия открыла огонь по русским позициям.

Надо сказать, что в лагере русских заметили передвижения противника и князь Репнин поднял войска по боевой тревоге, но по неясным причинам атаковать его не спешил, хотя и знал, что ромеев значительной меньше. Видимо, он не придал перемещению значения, считая его мелкой вылазкой.

Из-за плохой видимости удар во фланг стал для русских полной неожиданностью. После недолгого сражения князь Репнин стал отступать. Когда с крепости открыли огонь, ответили пушки князья Мухранского и дуэль между ними в этот день не выявила победителя.

Князь Репнин отступал в полном порядке, но в бою с ромеями погиб князь Даниил Голицын, они умудрились захватить несколько русских знамён и прорваться к позициям русских пушек. Завязался рукопашный бой, которые русские пушкари проиграли и все были перебиты, был разублен и князь Александр Мухранский. Пушки привели в негодность, а ядра и пушки утащили, сколько смогли, после чего поспешили вернуться в крепость и как раз вовремя — Апраксин почуял неладное и высадил своих моряков на сушу, но стены крепости уже захлопнулись. Князь Репнин же продолжал отступать в юго-восточном направлении, опасаясь преследования, которого, однако, не случилось.

Сказать, что Пётр I Фёдорович был разгневан значительным поражением князя Репнина, значит не сказать ничего. Тот был лишён боярства, разжалован в майоры и отправлен воевать в Польшу, участвовать в боях, а в перерывах между ними заведовать строевой и караульной службой в своём полку. Вместо него главнокомандующим всеми силами в осаде Гераклия стал адмирал-лейтенант боярин Апраксин.

Андрей I был крайне обеспокоен тем, что русские войска уже в Тавриде. Не смотря на многочисленные просьбы отправить под Гераклий Алексея Мурзуфла и Иоанна Маврокордата, ставших к тому времени генерал-адъютантами и светлейшими князьями, но василевс крепко с ними сдружился и не собирался отпускать, считая, что ему они нужнее, и отправил не менее талантливого военачальника, генерал-лейтенанта барона Генриха фон дер Гольца. Одновременно по приказу василевса генерал граф Адам Вельде, бывший ещё генерал-губернатором провинции Таврида, отбыл укреплять её столицу, оставив оборону Тафроса на своего помощника, полковника Вильгельма фон Швендена.

Фон дер Гольц до Гераклия не дошёл. Константин Каллимаки, двоюродный брат того самого Феодора Каллимаки, подговорил офицеров, таких же прониаров, как он, поднять солдат на мятеж. Бунт увенчался успехом, фон дер Гольц был поднят на штыки, иностранные офицеры перебиты и тут же солдатская масса провозгласила Константина Каллимаки василевсом. Те из офицеров, кто открыто выражал недовольство по поводу экспромта Каллимаки, так же были убиты, а остальные предпочли затаиться и улизнуть при любом удобном случае. За пару дней Каллимаки дошёл до столицы генерал-губернаторства Тавриды и вошёл в неё без боя, а местный митрополит за взятку короновал его позолоченным венцом. Он засел за высокими крепостными стенами, чеканил свою монету и предавался потехам, а его солдаты занялись грабежом округи.

Похожая участь постигла и генерала графа Адама Вельде. Из-за бытовой ссоры между прониаром и офицером-франузом, француз схватил грека за пуговицу и грек истерично крикнул: «- Бей франков!». Случилась рукопашная схватка, в которой почти все иностранные офицеры, в том числе граф Вельде, погибли в ней, но они дорого отдали свои жизни — были потери и среди мятежников. Некоторые смогли в суматохе унести ноги.

Прониары двинулись в сторону Айос-Адрианополя, имя цель захватить корабли и вернуться в свои имения. Эта цель нашла отклик и в сердцах солдат — после переправы через море они собирались разбежаться по домам.

У Айос-Адрианополя мятежников встретил Иоанн Маврокордат, который наголову разгромил не имеющих единого командования взбунтовавшихся, зачастую мешавших друг другу в сражении.

Андрей I был в отчаянии. По его проекту, Айос-Адрианополь должен был быть городом будущего, окружённым садами и парками, не крепостными стенами. Оборонять подобный город василевс не видел смысла, поэтому он собирался навязать русским бой на своих правилах и разбить их. Однако после битвы с мятежником ряды находящийся с ним новой армии сильно поредели и он, уже отчаявшись и не надеясь на успех на данном этапе, принял решение отплывать в Константинополь не дожидаясь флота из Средиземноморья, на четырёх наспех построенных судах.

Бежавшие иностранцы прибыли в крепость Тафрос, не блокированную с юга. Фон Швенден принял их наедине и внимательно выслушал. Так как ситуация в крепости была давно накалена конфликтами между греками и иностранцами, а победа Ромении в этой войне была для него призрачной, полковник решил сдать крепость неприятелю на почётных условиях.

Для переговоров с Брюсом фон Швенден тайно отправил в его ставку своего девятнадцатилетнего денщика, оборотистого Генриха Остермана, который за время почти пятилетнего сидения в крепости, неплохо освоил русский язык.

Остерман успешно попал в лагерь русских и доставил Брюсу письмо от фон Швендена, а после вернулся обратно с его письмом, в котором фельдмаршал-лейтенант принимал предложенные условия.

Седьмого августа 1705 года русские полки в Тафрос, разоружив прониариев и солдат без сопровождения с их стороны. Согласно условиям негласного договора, всё иностранцы в крепости были вольны ехать куда угодно после клятвы не воевать против Руси. Брюс честно исполнил их и предложил понравившемуся ему Остерману перейти ему на службу. Тот согласился.

Оставив в Тафросе гарнизон, Яков Брюс вышел на столицу генерал-губернаторства Таврида и отправил донесение Петру I Фёдоровичу с известием взятии крепости и своим донесением о дальнейших действиях. В ответном послании император похвалил Брюса за взятие крепости и одобрил выбор дальнейшего направления.

Восьмого сентября Апраксин взял Гераклий и разрушил её укрепления. Далее армия, которую возглавил фельдмаршал-лейтенант боярин Александр Меньшик двинулась в глубь Тавриды, полковник Голицын пошёл вдоль побережья. В честь победы Пётр I Фёдорович просил князя Репнина, вновь дал ему чин генерал-фельдвахмейстера и направил в распоряжение Якова Брюса.

Апраксин же вышел в море, тем более, что снующие по морю малые русские корабли выведали, что в Чёрном море появился ромейский флот из Средиземноморья. Двадцать восьмого сентября адмирал-лейтенант боярин Апраксин одержал убедительную победу над ним у Лосиного острова. Потрёпанный флот Ромении стал в спешке возвращаться в Эгейское море.

Апраксин собирался плыть дальше и брать Айос-Адрианополь, но разразившаяся буря заставила его отложить поход. Что же касается Андрея I, то он крайне не желал попасть в плен и потому счёл начавшуюся бурю идеальным прикрытием для временной эвакуации в Константинополь.

Так и случилось — четыре корабля незамеченными отчалили из Ктенунтской бухты, но путь до Константинополя не был лёгкой прогулкой: корабль, на котором шёл василевс с семьёй и приближёнными, перевернулся и затонул. Андрея I удалось вытащить из воды, как и первых нескольких попавших под руку из его свиты (ценой ещё одного корабля, который тоже перевернулся), но Екатерину Скаврос и их малолетнего наследника Алексея спасти не удалось. Андрей I был безутешен по поводу гибели жены и сына.

В столице Ромейской империи было особенно неспокойно. Пока Андрей I находился в Тавриде, с Тенедоса на анатолийский берег бежал опальный иерарх Гавриил. На утлом суденышке он переправился через Босфор в столицу империи, где, скрываясь от властей, он начал сколачивать заговор против Андрея I. В основе заговора были аристократы и лица духовного сословия, крайне недовольные несоблюдением василевсом церковных постов и нарушением ромейских обычаев в одежде и быту, его расположения к иностранцам, тем, что он намерен перенести столицу. Аристократы ещё были недовольны тем, что из-за реформ Андрея I они утратили свой высокий статус в обществе и свои высокие посты, который заняли и которые получили иностранцы и худородные, а то и вовсе безродные, «выскочки».

Цель у них, в общем, была одна — посадить на престол дядю Андрея I Константа и вернуть старые порядки. И когда Андрей I в сентябре 1705 года вернулся в Константинополь, заговорщики, отбросив сомнения и страхи, приступили к решительным действиям.

Прибыв в столицу, Андрей I всеми своими действиями показал, что не намерен сдаваться. Алексей Мурзуфл был направлен в предместье Константинополя, дабы в кратчайшие сроки собрать новую армию, которая должна была выбить венгров из Болгарии и Сербии. Во главе остатков флота он поставил вернувшегося только что из Европы, проходившего в ней обучение, Иоанна Лавроса, которого возвёл в контр-адмиралы.

Никто из заговорщиков (числом около тридцати человек) не решился взять на себя грех и ответственность за непосредственное цареубийство, поэтому для этой цели наняли пленного перса Шерефедина, которому пообещали свободу и деньги. Во избежание утечки наём произошёл сразу перед покушением и в детали плана перса не посвящали.

В ночь с 26 на 27 октября 1705 года Михаил Палеолог, сын Константа и двоюродный брат Андрея I, вхожий в дом василевса, тайно пропустил Шерефедина во дворец. Андрей I шёл по коридору в свою спальню из кабинета, когда перс выстрелил в него из-за угла. Василевс был ранен в плечо и ослеплён яркой вспышкой, разрезавшаю полумрак коридора. Заметавшись, он с испугу прыгнул из окна второго этажа и сломал ногу.

Ночной выстрел вызвал панику и переполох во дворце, воспользовавшись которым Шерефедин выбрался незамеченным, нашёл раненого василевса, который сумел отползти и спрятаться под телегой. Но перс нашёл его и попавшим под руку ломом забил досмерти.

Ударил набат. Не смотря на позднюю ночь, народ высыпался на улицу, узнать, что происходит. На Лобном месте Гавриил всенародно объявил, что Андрей I убит божественным проведением за то, что изменил «святой и истинной православной вере и принял ересь латинскую люторову» (согласно позднему цитированию) и назвал убитого Антихристом и плюнул на его распростёртый и выставленный на всеобщее обозрение труп. После объявил, что новым василевсом является Констант Палеолог, дядя погибшего. Надо сказать, что оратор из Гавриила был так себе. Народ поохал, почесал в затылке и разошёлся по домам.

Однако не всё шло гладко у заговорщиков. Алексей Мурзуфл, едва узнав об убийстве василевса, повернул войска и уже вечером входил в столицу; он объявил, что, как участники убийства монарха, Констант (хотя тот узнал об заговоре и убийстве позже) и Михаил (тут он попал пальцем в небо) Палеологи не могут занимать престол и он является вакантным. Его горячо поддержал Иоанн Маврокордат, скрывшийся в тот день и не пойманный, и Иоанн Лаврос, что стало ещё одной большой проблемой для лагеря консерваторов — без кораблей нельзя было освободить Константа из заключения на острове Агиос-Стратис.

За один день заговорщики не смогли найти опору в Константинополе. Такой опорой мог стать народ, но его они откровенно боялись. Утопив труп Андрея I в Босфоре, что бы его не смогли достойно похоронить, они на чём попало перебрались на анатолийский берег, в частности, Гавриил, переодевшись в рясу монаха, перебрался на дне рыбацкой лодки. У них был декоративный принц Михаил Палеолог, который выступил как регент при своём отце до тех пор, пока он не сможет приступить к исполнению своих обязанностей. Они укрылись в Никее и к ним массово стали стекаться прониары, желающие вернуть всё, как было. Ромейская империя застыла на пороге гражданской войны, тут ещё венгры прорвали оборону Филиппополя, а севернее Пётр I Фёдорович планировал рискованную операцию — высадку во Фракии и взятие Константинополя.

P.S. В следующей главе — дела внутренние (период 1694-1710 гг.), окончание Великой Южной войны, Польская война, волнения в Литве, аннексия Ливонской конфедерации и война Чудовищной коалиции.