Юрий Пашолок. Танкоимитатор для заряжающих ИС-3

Тренажер для обучения заряжанию экипажа тяжелого танка ИС-3, созданный в 1948 году силами БЭРЗ.

Сегодня исполнилось 70 лет дате, которая мало что скажет даже более-менее разбирающимся в истории танкостроения, тем не менее, она является важным событием. 12 декабря 1950 года вышло Постановление Совета Министров СССР, согласно которому запускались работы по внедрению программы УКН (устранение конструктивных недостатков) на тяжелом танке ИС-3. Этому предшествовало несколько лет напряженной работы, связанной с поиском пути решения проблем с танком, который в конце 40-х годов стал источником большой головной боли. ИС-3 приняли на вооружение Красной Армии слишком рано, еще до окончания полигонных испытаний. Это привело к тому, что доводить машину пришлось уже в ходе серийного производства. Результат такой спешки стал выявляться уже после окончания войны. Танки стали массово выходить из строя. По состоянию на 10 апреля 1947 года в Группе советских оккупационных войск в Германии из 315 танков раму усилили на 50 машинах. И чем дальше шло время, тем больше проблем выявлялось. С ходу решить их не удалось, поэтому процесс выработки решения проблемы затянулся на несколько лет. И только к концу 1950 года удалось выработать полный спектр решения проблемы, а заодно и пути улучшения боевых качеств машины.

Несмотря на то, что в состоянии первой крупной модернизации ИС-3 пробыли меньше 10 лет (уже к 1960 году началась работа по программе ИС-3М), именно у ИС-3 УКН оказалась самая бурная история. Из всего семейства ИС-3 только этой версии пришлось повоевать. Случилось это в 1956 году в Будапеште, а далее был Ближний Восток. Обычно тему ИС-3 УКН даже если рассматривают, то в виде пары-тройки страничек с таблицей ТТХ и изменений (зачастую неполных). В реальности тема весьма сложная, это касается и предшествующим запуску модернизации событий, и тому, что что случилось далее. Ну а в этот день стоит поговорить о несколько необычной теме, которая развивалась в то время, когда программа УКН еще не началась, а драма вокруг качества ИС-3 только разворачивалась.

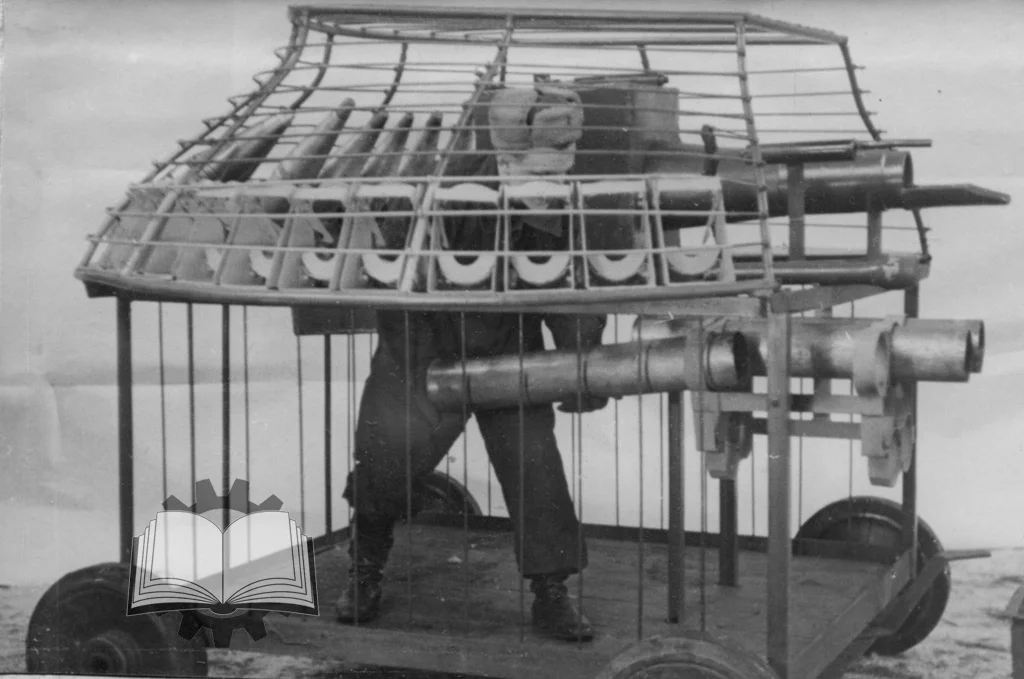

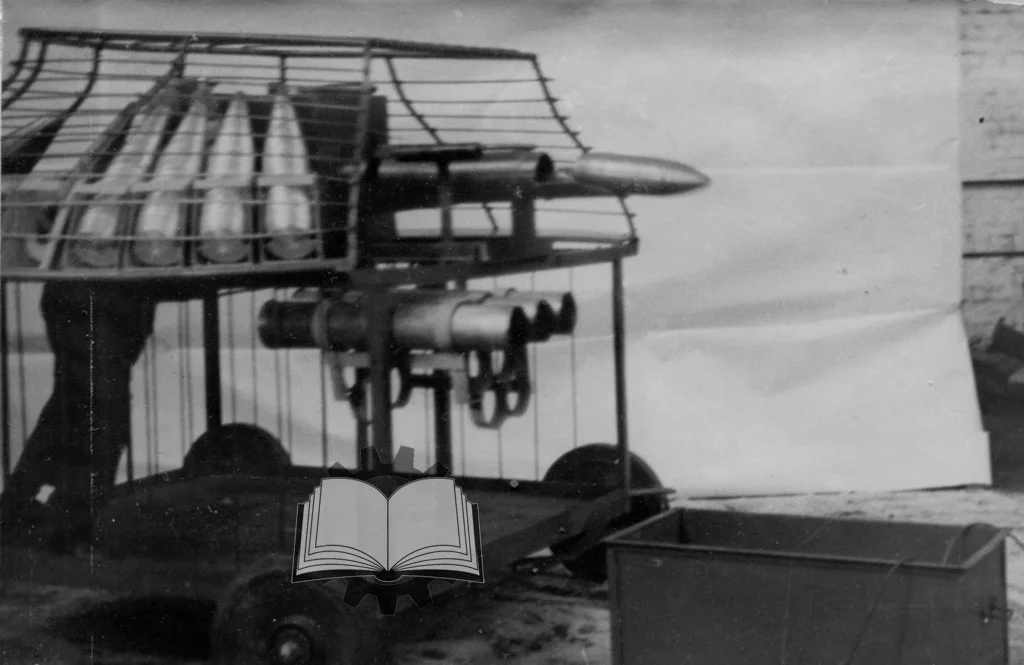

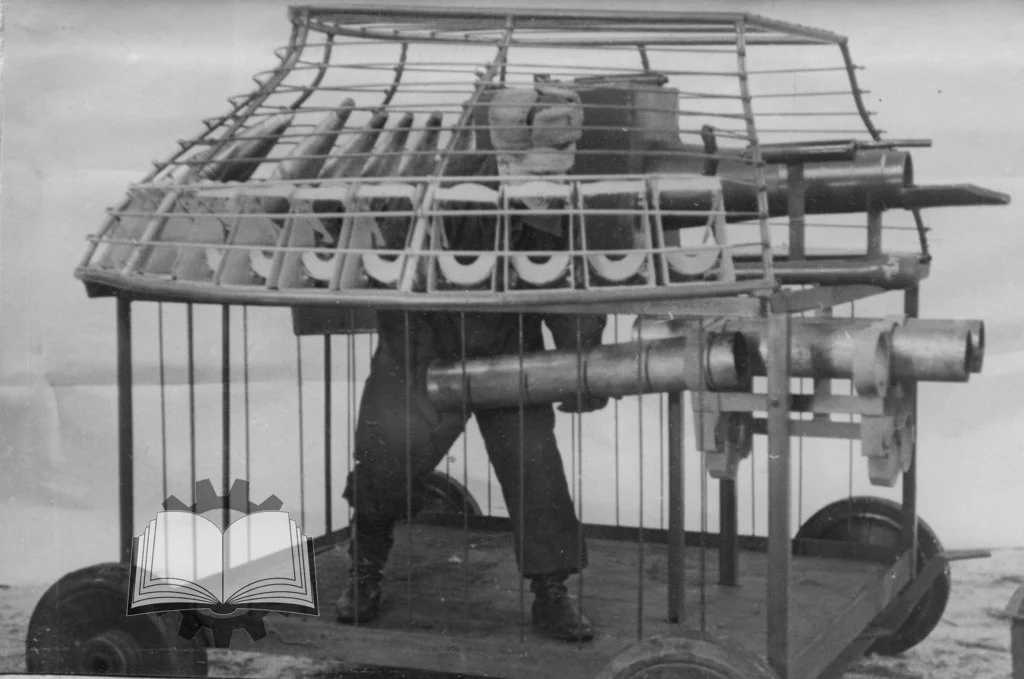

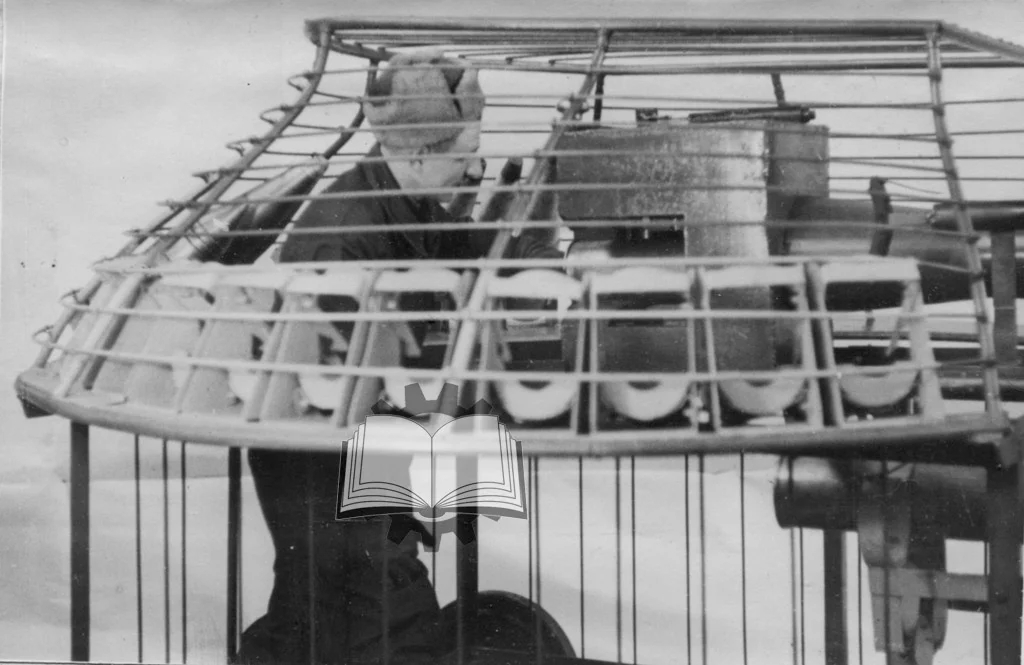

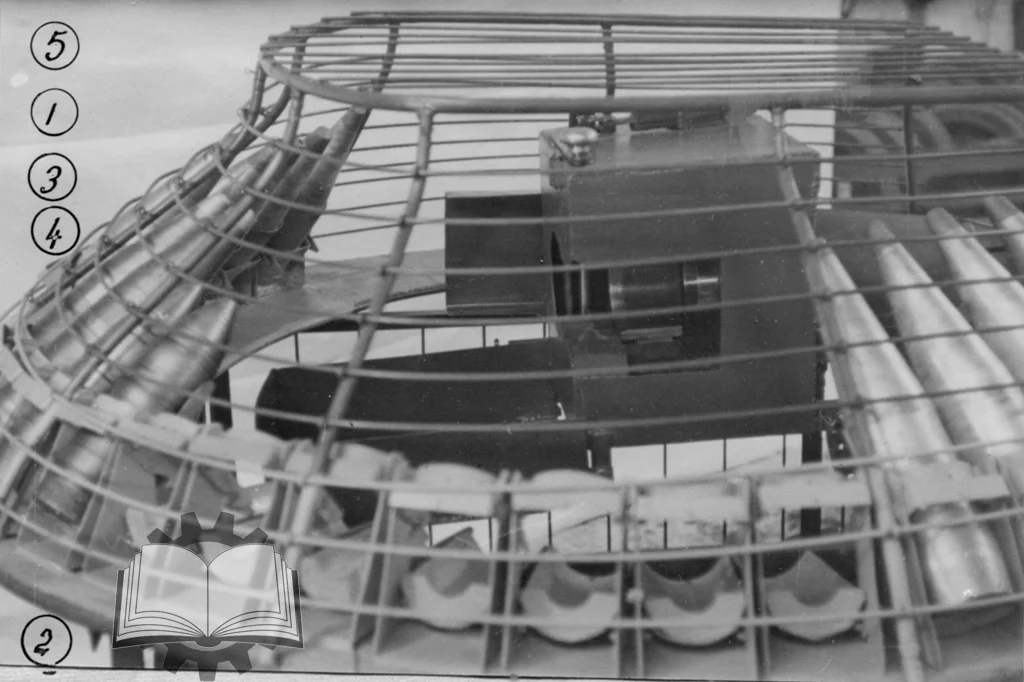

Боевое отделение имитировалось довольно точно, особенно это касалось укладок и работы затвора орудия

Особенностью советских тяжелых танков второй половины войны стал резкий рост огневой мощи. И если поначалу развитие вооружения шло по типовому сценарию (переход на орудие с зенитной баллистикой), то к концу 1943 года в серию пошел тяжелый танк ИС-2 со 122-мм орудием Д-25Т. Данная система была создана на базе 122-мм корпусной пушки Д-2, аналога знаменитой А-19 с чуть меньшей начальной скоростью снаряда, но на лафете 122-мм гаубицы М-30. Благодаря выбору столь необычного орудия Д-25Т стала самой мощной среди массовых танковых систем, имея преимущество над «дыроколами» в дальности поражения. Правда, имелся и один огромный минус — низкая скорострельность. Даже после введения клинового затвора она не превышала 2,5 выстрелов в минуту. Поэтому при разработке тяжелого танка ИС-3 постарались улучшить ситуацию за счет иного размещения снарядов. С точки зрения заряжающего укладки по периметру башни были более удобными, тем не менее, максимальная скорострельность практически не выросла. Так что единственным способом добиться хороших результатов по данному вопросу можно было только за счет хорошо тренированных заряжающих.

В этом смысле была еще одна проблема. После войны число танков непосредственно в частях резко снизилось. Большая их часть находилась на складах (как раз большой процент дефектных машин на складах и стал одной из причин резкой активизации работ по улучшению ситуации с ИС-3), а тренировка расчетов на стрельбах — дело затратное. В результате появилась логичная идея — создание специальных тренажеров, предназначенных для тренировки заряжающих. Задание на данные работы получил Бронетанковый Экспериментально-Ремонтный Завод МВС (бывший БТРЗ №7 в Киеве). Задание на данные работы было получено в начале 1948 года от начальника Главного Бронетанкового Управления Советской Армии генерал-лейтенанта Б.Г. Вершинина. Уже в апреле 1948 года был разработан опытный образец такого тренажера, который далее запускался в серию.

При создании тренажера главный упор был сделан на простоту конструкции, которая позволяла их изготовление силами ремонтных подразделений войсковых частей. Получилась разборная конструкция, которую легко собирали на месте. Поскольку полностью имитировать танк не требовалось, корпус сделали максимально упрощенным. Что же касается башни, то боевое отделение, с точки зрения очертаний, повторили максимально достоверно. Как и корпус, башню выполнили из трубок, соединенных друг с другом при помощи заклепок. Был воспроизведен башенный погон, макет вентилятора, а также башенные укладки под снаряды. Внутри «корпуса» размещалась укладка под заряды. Для учебных целей использовались макеты снарядов, по массо-габаритным характеристикам повторявшие боевые. Также использовались гильзы в зарядной укладке первой очереди (на 6 зарядов), находившейся под орудием. Основание корпуса имело деревянный настил, а также колесный ход, благодаря чему тренажер можно было перекатывать. Для транспортировки на большие расстояния его разбирали на отдельные элементы. На данную операцию требовалось 1,5 часа.

Наиболее интересным элементом тренажера был макет орудия Д-25Т. В отличие от «корпуса» и боевого отделения, которые изготовлялись с массой условностей, здесь требовалось максимальное соответствие реальному орудию. В результате получилась практически полная копия внутренней части орудия, упрощения сделали только в том ключе, что орудие не стреляло. А вот основные механизмы сделали рабочими, прежде всего это касается механизмов открывания и закрывания затвора. Также орудие имело три положения вертикальной наводки — 0, +10 и +20 градусов. Тем самым заряжающий обучался стрельбе в условиях, максимально приближенным к боевым.

В рабочем положении перед тренажером устанавливался ящик с опилками, поскольку, как уже было сказано, орудие являлось частично рабочим. В ходе тренировки заряжающий открывал затвор, доставал макет снаряда из укладки, вкладывал его в камору, досылал его в ствол так, чтобы он вывалился из ствола и упал в ящик с опилками, дослал заряд, закрыл затвор, а далее его снова открыл и убрал выброшенную гильзу. То есть проводился полный цикл заряжания. Для того, чтобы макеты снарядов не повреждались, после каждого «выстрела» их внимали из ящика и клали рядом. Всего, таким образом, можно было сделать 20 «выстрелов», по числу снарядов в башенной укладке. С с учетом массы снарядов и скорострельности, такого «сеанса» хватило бы любому заряжающему с головой.

Разработанный инженер-капитаном А. Клименко и старшим техник-лейтенантом А. Богдановым тренажер успешно прошел испытания в апреле 1948 года. По их итогам тренажер было рекомендовано использовать в учебных заведениях, а также в войсках. Следует отметить, что одновременно был разработан тренажер для обучения заряжающих ИСУ-152, но об этом поговорим в другой раз. Напоследок хотел бы сказать, что подобные штуки было бы неплохо иметь в музеях. У нас анонимных заряжающих пруд пруди, а тут бы могли показать, чего реально способны.

Источники:

- Архив автора