Юрий Пашолок. Как на Т-40 ставили орудие покрупнее

Опытное и серийное усиление вооружения малых танков Т-40, Т-30 и Т-60

Содержание:

В 30-е годы танки-разведчики, чаще всего, имели пулеметное вооружение, причем, чаще всего, речь шла о винтовочном калибре. Большего от разведывательных машин и не требовалось, впрочем, во второй половине 30-х годов ситуация начала меняться. Для борьбы с боевыми машинами, имеющими противопульное бронирование, стали ставить крупнокалиберные пулеметы, либо, что реже, малокалиберные автоматические пушки. Не стал исключением и Советский Союз. Еще в начале 30-х годов В.А. Дегтярев разработал крупнокалиберный пулемет ДК под патрон 12,7х108 мм. Производился ДК малой серией, поскольку к нему имелся ряд претензий, в том числе связанных с системой питания. Лишь после того, как Г.С. Шпагин разработал модуль ленточного питания для ДК, пулемет, наконец, стал удовлетворять требованиям. 26 февраля 1939 года модернизированный пулемет приняли на вооружение Красной Армии как ДШК (Дегтярев-Шпагин Крупнокалиберный).

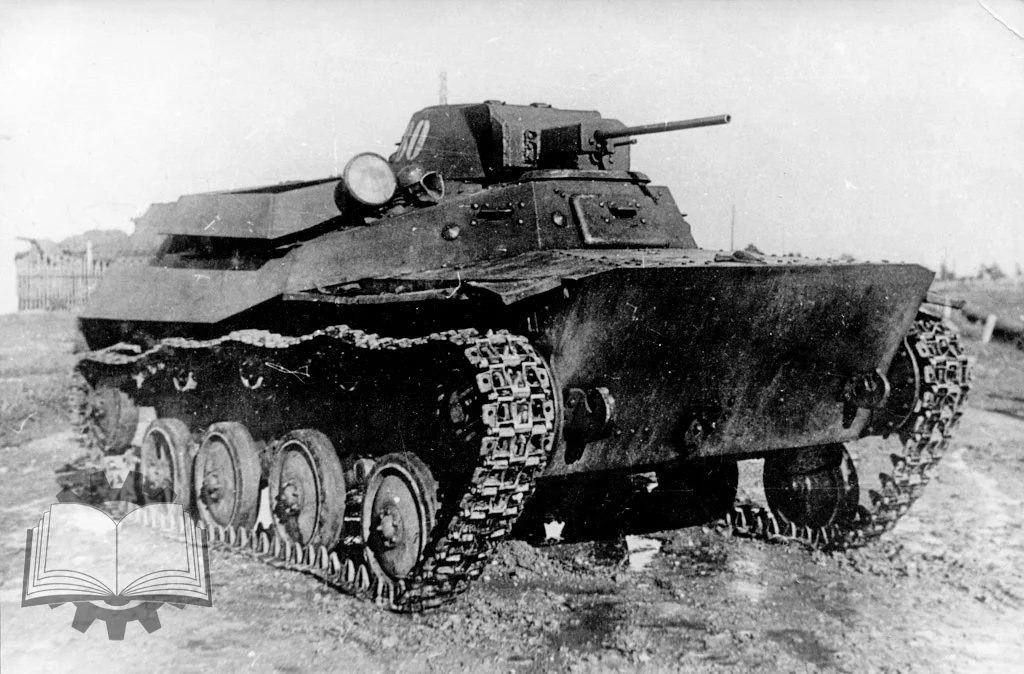

Пока шла доработка ДК, его всё чаще стали использовать в качестве вооружения в новых образцах бронетанковой техники. Касалось это и проекта разведывательного танка-амфибии Т-39, который разрабатывался КБ завода №37 под руководством Н.А. Астрова. После доработки проекта появилась его улучшенная версия, получившая обозначение Т-40. Данная машина должна была сменить в войсках порядком устаревшие Т-38 и Т-37А. Они не только имели слабое вооружение, но и недостаточную броневую защиту. Что же касается Т-39 и Т-40, то они уже имели надежную защиту от пуль винтовочного калибра со всех дистанций. Также на этих танках ставился ДК, а на Т-40 уже ДШК. По результатам испытаний было принято решение о принятии Т-40 на вооружение Красной Армии. Случилось это 19 декабря 1939 года, машину приняли на вооружение одновременно с КВ и Т-34. Вместе с тем, ближе к концу 1940 года появилась идея об усилении вооружения танка. Почему это случилось, и что из этого получилось, рассказывается в данном материале. Он затрагивает не только Т-40, но и Т-60, поскольку идеи новом вооружении малого танка автоматической пушкой витали вплоть до 1942 года.

Фальстарт Таубина и Бабурина

Причины, по которым ближе к концу 1940 года начались работы по перевооружению Т-40, прозаичны. Дело в том, что вооружение танков не поспевало за ростом броневой защиты. Надо сказать, что сам по себе Т-39, а затем Т-40 являлись производной от колесно-гусеничного танка-разведчика Т-101, выполнявшегося по теме «замок», а она датировалась еще 1937 годом. Тогда ДК/ДШК еще как-то котировались в качестве легкого противотанкового вооружения. Совсем иной была ситуация в 1940 году. Танков с противопульной броней, которую мог бы поражать ДШК, в Советском Союзе уже не разрабатывали, исключением был только сам Т-40. Причем по его поводу уже поднимались вопросы с точки зрения принципиальной необходимости. В самом ГАБТУ КА таких вопросов не возникало, поскольку Т-40 шли для вполне определенных целей — комплектации разведывательных подразделений. А вот конструкторские бюро, прежде всего ленинградские (завод №174 и влитый в него опытный завод №185), вполне открыто называли Т-40 машиной, годящихся, практически дословно, «для колониальных армий капиталистических держав». При этом, правда, те же люди всё еще считали, что легкие танки могут быть основой бронетанковых сил. События 1941 года наглядно показали, что и легкие танки уже стали боевыми машинами второго сорта.

Так или иначе, но появилось осознание насущной необходимости в более мощном вооружении, нежели ДШК. Даже по теоретическим данным пуля Б-30 пробивала на дистанции 200 метров лист толщиной 25 миллиметров, установленный под углом 90 градусов. Посему начался поиск альтернативы, которая нашлась очень быстро. У авиаторов. Как раз в то время, когда начался поиск альтернативного вооружения, ОКБ-16 доводило авиационную 23-мм мотор-пушку МП-6. Создавалась она под руководством Я.Г. Таубина и М.Н. Бабурина. Конечно, орудие было существенно крупнее ДШК, вместе с тем, теоретически оно вполне вписывалось в башню Т-40. Одним из плюсов МП-6 было то, что питание осуществлялось при помощи обойм (кассет) по 9 патронов в каждой. Это не нравилось «авиаторам», посему МП-6 переводили на ленточное питание, а вот для танковых нужд самое оно. Уже к концу 1940 года для экспериментальных работ заводу №37 была передана мотор-пушка МП-3, опытный образец, который использовался исключительно для отработки компоновочных решений. Согласно письму от конца декабря 1940 года, образец МП-6 для установки в танк ожидался к 25 января 1941 года. Надо сказать, что в переписке он именовался МП-6, хотя на самом деле его индекс был ПТ-23ТБ (пушка танковая 23 мм Таубина-Бабурина). Доработала эту пушку группа под руководством А.Э.Нудельмана.

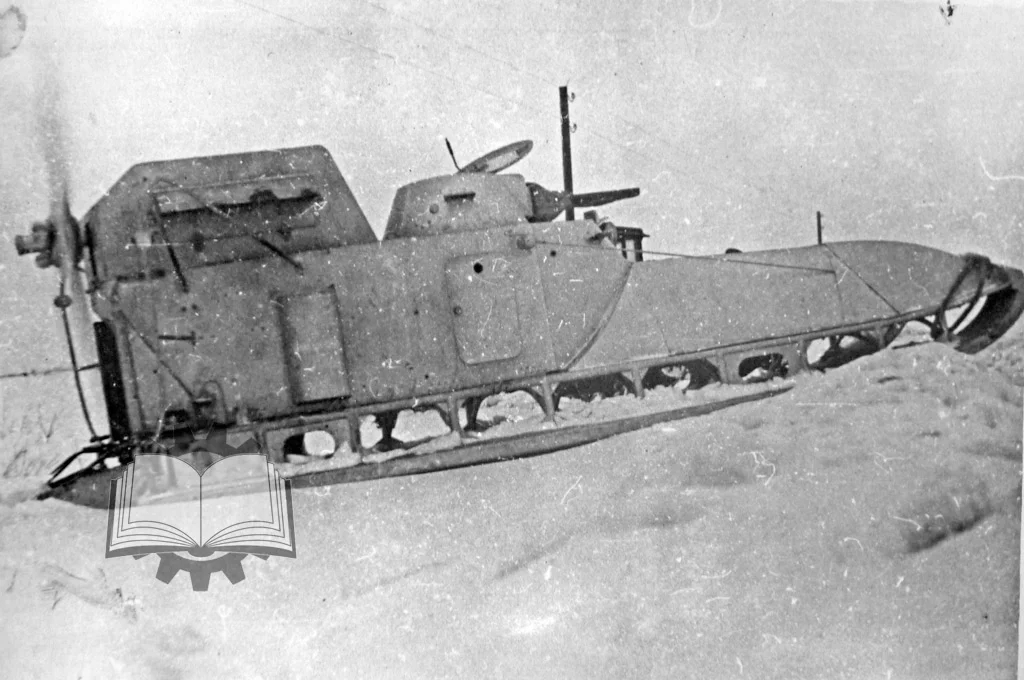

Согласно переписке, ПТ-23ТБ имела кассетное питание с одновременным использованием двух кассет по 9 патронов. Боезапас оценивался в 150-170 патронов (скорее что-то кратное 9, исходя из кассет). Прицел оставался тот же, что и у ДШК — ТМФП. Согласно планам, работы должны были закончиться к 1 февраля, уже даже подготовили программу испытаний, но… То, что происходило дальше, вызывает полное недоумение. Дело в том, что установленную в Т-40 пушку, и так выработавшую ресурс, из танка вытащили. Выяснилось, что эта же система была необходима для тяжелых аэросаней 02СС, которые разработали в ЦКБ-50. Да, всё верно, пушку поставили туда, причем по принципу «лишь бы стояла». То есть в башню аэросаней МП-3 вписалась, благо что это «голова» Т-40. А вот дальше у ЦКБ-50 было состояние такого легкого недоумения. Ибо орудие было со стволом, выработавшем ресурс, то есть стрелять из него не представлялось возможным. В ЦКБ-50 так и не поняли, что это вообще было.

Внутри пушка занимала много места, но, в принципе, стрельба была возможна. Точнее, невозможна, поскольку заводу №37 передали образец с выработанным ресурсом ствола

В случае с «установкой 23-мм пушки в танк Т-40» далее стояла графа статуса работ — «окончание работ задерживается по вине ОКБ-16». Всё прозаично: ОКБ-16 нахватало заказов, но при этом не успевало ни там, ни там. В ГУ ВВС по этому поводу уже начало расти недовольство. Собственно говоря, в ГАБТУ КА вряд ли знали о том, что является одной из причин проблем. Дело в том, что у МП-6 сила отдачи составляла 5200 кг, как бы повел себя при этом башенный погон Т-40, вопрос открытый. Даже со всеми доработками она был всё равно была в районе 3800-4000 кг. Да и в целом «танкисты» были не особо осведомлены происходящими чудесами с авиационными пушками. Случай с МП-6, в этом плане, совсем не уникальный. Так или иначе, но в феврале 1941 года срок окончания работ было решено перенести на май. Это оказалось оптимистичным прогнозом, поскольку Таубин и Бабурин лихорадочно пытались довести МП-6 для ГУ ВВС, а до танковой пушки и вовсе не было никакого дела. И это при том, что в апреле 1941 года появились проекты ЗСУ на базе Т-50 и Т-34 со спаркой МП-6. Вот в таком состоянии все эти работы были к середине мая 1941 года. 16 мая Таубина и Бабурина арестовали. Вряд ли этот арест связан с завалом работ по ПТ-23ТБ, там набралась критическая масс по заваленным работам для ГУ ВВС. Но сама по себе ситуация с ПТ-23ТБ наглядно показывает, откуда образовался столь суровый приговор, как ВМН. В другое время Таубин и Бабурин наверняка отделались бы отправкой в одну из «шарашек», но через месяц была война, а потом очень крутые меры осенью 1941 года. Увы, им просто не повезло.

В июне 1941 года появилась информация об использовании «другой пушки». Речь идет о ВЯ-23, прямом конкуренте МП-6, который и приняли на вооружение Красной Армии. Впрочем, детище А.А. Волкова и С.А. Ярцева на Т-40 никогда не ставилось, что бы не писали некоторые исследователи. Во-первых, по поводу ВЯ-23 по 1941 году вообще нет ни строчки. Оно и немудрено: эти пушки были нужны советской авиации. Во-вторых, не стоит обольщаться насчет ВЯ — у нее сила отдачи была поменьше, чем у МП-6, но ненамного — 4000 кг. В-третьих, даже если бы эту систему поставили и успешно испытали, «танкисты» оказались на голодном пайке. Эти пушки срочно требовались советской авиации, а их выпуск в 1941 году выглядел далеким от идеала. В-четвертых, танковую версию пушки однозначно требовалось перевести на обойменное питание. Наконец, реальные возможности что МП-6, что ВЯ-23 выглядели скромно. Да, на фоне ДШК это мега-орудие, но реальность выглядела не столь и впечатляюще. На дистанции 400 метров бронебойный снаряд ВЯ поражал плиту толщиной 25 мм, установленную под углом 35 градусов от вертикали. С такими данными Т-40, конечно, мог бы поражать немецкие средние танки в борт, но не более того. Здесь уже вопросы скорее к ГАБТУ КА, поскольку там считали, что у немцев толщина брони составляет 30 мм по периметру. А по факту к лету 1941 года толщина лба выросла до 50 мм, что являлось критичным даже для 45-мм пушки. Тем не менее, авиационная пушка на Т-40 появилась, но не такая, какую предполагали изначально.

Вынужденная мера

Одной из главных причин, почему ВЯ-23 даже не прорабатывали для установки в Т-40, являлось то, что к концу июня 1941 года танк сам по себе перестал быть актуальным. Согласно постановлению СНК СССР от 25 июня 1941 года, заводу №37 НКСМ им. Орджоникидзе (г. Москва) предписывалось к 1 августа 1941 года прекратить производство полубронированных артиллерийских тягачей Т-20 «Комсомолец» и разведывательных танков-амфибий Т-40. Вместо них в течение двух месяцев предполагалось наладить выпуск танков Т-50, в качестве поставщика корпусов и башен планировалось задействовать Подольский завод им. Орджоникидзе. Таким образом, какой-либо смысл в опытных работах по Т-40 попросту исчез. Впрочем, такое продолжалось недолго. Отдел 22 КБ завода №37, который возглавлял Н.А.Астров, создатель Т-40, здраво оценил идею выпуска Т-50 на заводе. Оценил эти перспективы и военпред завода №37 В.П. Окунев. Было понятно, что завод, производивший 5-тонные танки-разведчики, попросту не потянет выпуск танка, которые имел массу более 13 тонн. Поэтому, в середине июля 1941 года, они направили Сталину письмо со своими предложениями. Смысл идеи был простой — сохранить выпуск Т-40, сделав на его базе сухопутный вариант танка. Он получил обозначение Т-60.

20-мм авиационная пушка ШВАК, экспонат Музея отечественной военной истории. Данное орудие оказалось единственным, которое подошло на роль замены ДШК

Письмо попало к Сталину, он подключил к работе Молотова и наркома среднего машиностроения В.А. Малышева (завод №37 входил в НКСМ). После согласования с Я.Н. Федоренко, начальником ГАБТУ КА, Малышев дал одобрительный ответ инициативе завода №37. Результатом стало подписание 17 июля 1941 года постановления ГКО №179сс «О выпуске легких танков Т-60 на заводе № 37 Наркомата среднего машиностроения.». Впрочем, уже 20 июля появилась новая вводная — постановление ГКО №222сс «Об изготовлении 10 тысяч легких танков». Таким образом число предприятий, выпускающий сухопутный вариант Т-40, возрастало до трех. Возникала масса проблем, включая и вооружение. Дело в том, что на Т-60 вооружение оставалось тем же, что и на Т-40, то есть ДШК. А когда заводы, выпускавшие ДШК, узнали о новой вводной, там пришли в ужас. Несколько сотен ДШК в месяц — это всё, что могли дать данные предприятия (в частности, завод №507 НКВ).

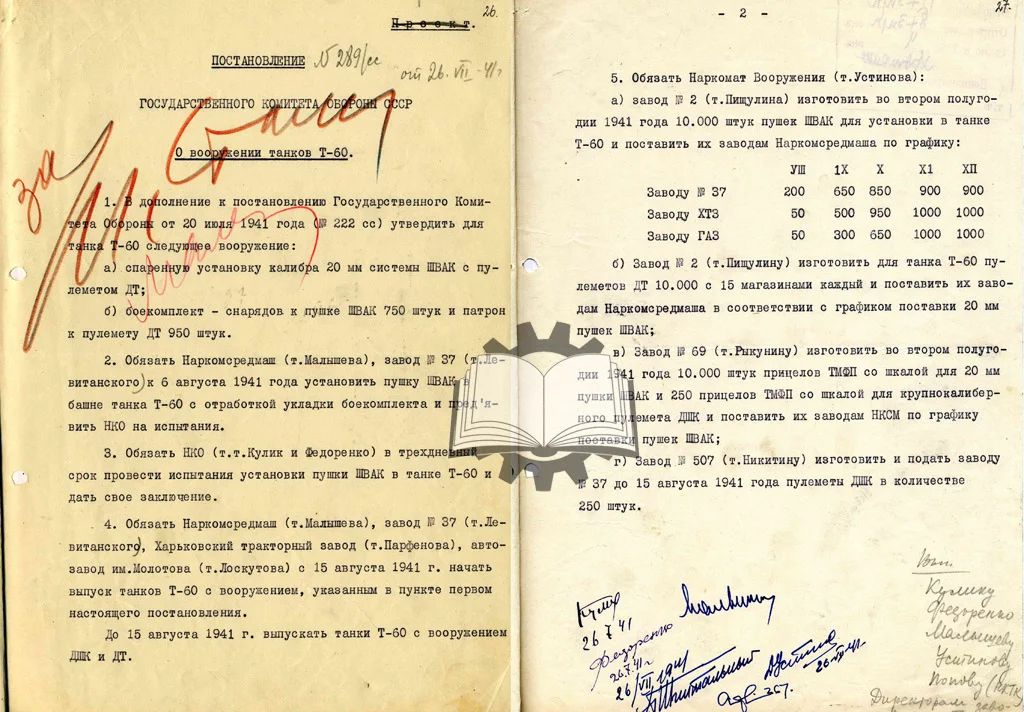

Постановление ГКО №289сс «О вооружении танка Т-60», которое утвердило ШВАК как вооружение Т-30 и Т-60

О возникшей проблеме быстро доложили наверх. 23 июля состоялось расширенное совещание, которое собрал маршал Г.И. Кулик. На нем были собраны представители заводов, выпускавших вооружение, а также руководство ГАБТУ КА и ГАУ КА. Требовалось найти срочное решение проблемы. По большому счету, выбор был невелик, и весь он состоял из авиационного вооружения. Неслучайно на совещание пригласили и Б.Г. Шпитального, руководителя ОКБ-15. Дело в том, что под руководством Шпитального в 1935 году был создан крупнокалиберный авиационный пулемет ШВАК (Шпитальный-Владимиров, авиационный крупнокалиберный). На его базе в 1936 году была создана авиационная 20-мм автоматическая пушка, которая также называлась ШВАК. Данная система стала первым крупносерийным образцом вооружения данного класса, выпущенным в СССР. Фактически к началу Великой Отечественной войны ШВАК являлась единственным образцом вооружения подобного класса, которое не имело проблем с выпуском, а также подходило для установки в Т-40. К тому же данная система существовала в нескольких вариантах, что позволяло ее модифицировать под нужную конфигурацию.

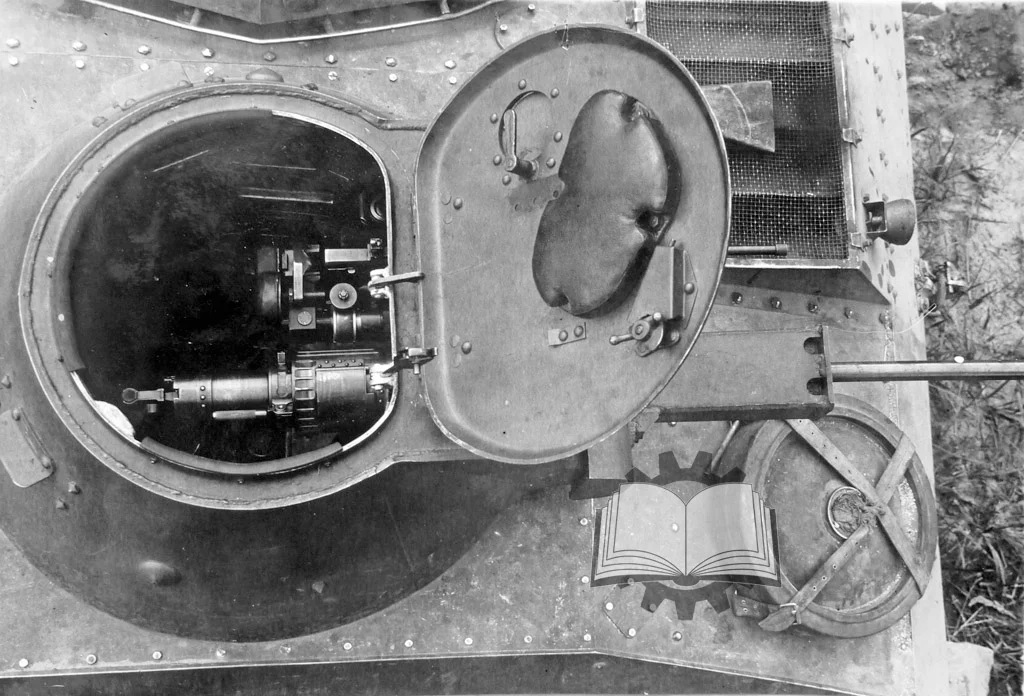

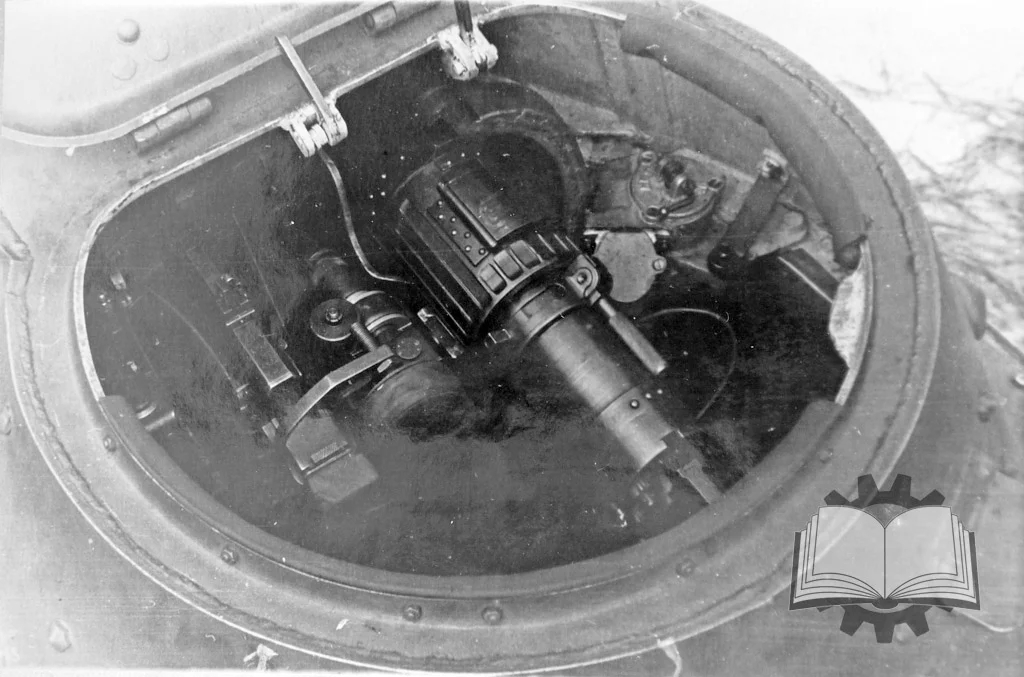

По итогам совещания ШВАК выбрали как замену ДШК, Кулик дал указание срочно подготовить танковый вариант пушки и испытать его в 3-дневный срок. 26 июля Сталин подписал постановление ГКО №289сс «О вооружении танка Т-60», которое запустило процесс работы над новой танковой пушкой. Ее требовалось поставить, к 6 августа, в танк, срочно испытать, а с 15 августа пушку уже собирались ставить в серийные Т-60. Правда, для начала танковую версию орудия надо было изготовить. При разработке новой версии ШВАК, которая в сентябре 1941 года стала именоваться как ТНШ (танковая, Нудельмана-Шпитального), были использованы детали крыльевой и турельной версий пушки. Это ускорило разработку и позволило обойтись без изготовления кардинально новых узлов. Прицел остался тот же, что и у спаренной установки ДШК и ДТ – ТМФП. В отличие от танковой версии ДШК, которая питалась от сплошной ленты, питание ТНШ производилось при помощи коробок вместимостью 58-60 патронов.

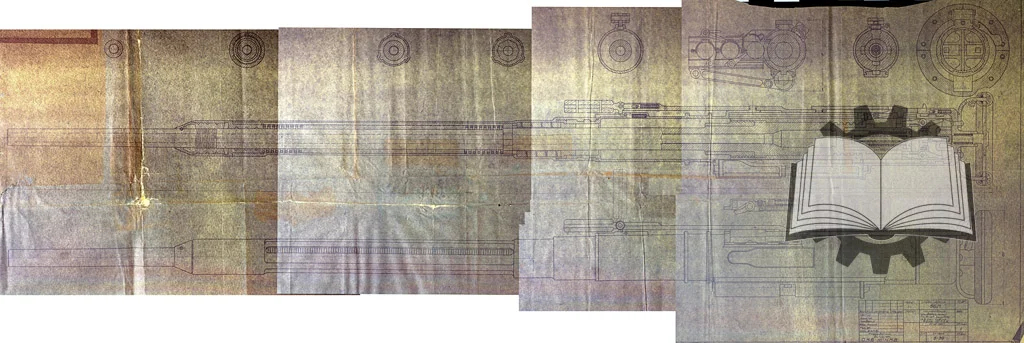

ОКБ-15 со своей задачей справилось весьма оперативно. Уже к 7 августа 1941 года опытный образец танковой версии ШВАК не только разработали, но и изготовили. Установили его в Т-40 выпуска декабря 1942 года (номер танка 11677, номер корпуса 726), который который изначально ушел в Ульяновское танковое училище, но потом оказался на заводе №37 и для опытных работ. В связи с установкой новой системы была переделана бронировка орудийной маски. Интересно, что звенья для патронов ШВАК были получены от ОКБ-15, а не валового выпуска.

Испытания Т-40 с опытным образцом ТНШ проходили с 7 по 10 августа 1941 года. Как показали испытания, по углам наведения и удобству работы авиационная пушка не отличалась от ДШК. Так же, как и в случае с ДШК, при стрельбе на углах возвышения больше 15 градусов стрелку приходилось слезать с сиденья. Имелись и те же особенности заряжания: чтобы перезарядить пушку, требовалось поднять ее на 15 градусов. На месте время перезарядки составляло 53 секунды, а при движении танка — 1 минуту 12 секунд. Полный боекомплект составил 13 коробок. Изготовленная укладка для коробок проблем у наводчика/командира/заряжающего не вызывала. Минусом оказали невозможность сбора гильз, поскольку при стрельбе они выбрасывались наружу, через вырез в нижней части бронировки орудийной маски.

При стрельбе отмечалась удовлетворительная кучность, вместе с тем, указывалось, что при стрельбе группами по 3-4 выстрела происходил увод ствола вправо и вниз. Чем длиннее была очередь, тем сильнее уводило ствол. Это указывало на наличие люфтов механизмов наведения орудия. Также выяснилось, что стрельба с хода мало эффективна. Это было равнозначно и для ДШК. Крайне интересные результаты были получены в ходе испытаний на бронепробиваемость. При стрельбе по 20-мм цементированной плите, имевшей наклон 30 градусов от вертикали, показали, что ее бронебойно-зажигательный снаряд не пробивает на дистанции 135 метров. Такой же лист, с тем же наклоном, но из гомогенной брони, пробивался на дистанции до 400 метров. ДШК на дистанции 135 метров не мог пробить ни один из типов броневых плит. При установке листа из цементированной брони вертикально пуля Б-30 его всё равно не пробила. Пуля Б-32 могла пробить гомогенный лист толщиной 20 мм на дистанции до 400 метров при условии установки его вертикально. Да и то, в 50 процентах случаев. Таким образом, разница между ДШК и ШВАК оказалась незначительной. Но при этом у авиационной пушки имелся осколочный снаряд, который признали как достаточно эффективный для борьбы с пехотой. Результаты стрельбы также показали, что ствол ШВАК надо чистить после 800-900 выстрелов.

По результатам испытаний установку ШВАК в башне Т-40 признали достаточно удобной. Вместе с тем, отмечалось, что обслуживание авиационной пушки требует большей подготовки состава. Как в воду глядели: многие проблемы со ШВАК/ТНШ позже были связаны именно с этим. Детище Шпитального и Нудельмана рекомендовали к запуску в серию, но с одной оговоркой. ШВАК не решала проблему усиления огневой мощи в полной мере, особенно это касалось бронепробития. Поэтому уже вскоре запустили работы по установке в Т-60 орудия калибра 45 мм. Но это уже было на перспективу, а сейчас требовалось срочно осваивать ТНШ. Кстати говоря, танк, в котором испытывалась пушка, дожил до наших дней. Ныне он находится в парке «Патриот».

3 августа 1941 года, еще до начала испытаний опытного образца ТНШ, была выдана заявка на 15 миллионов патронов к пушке. Начались работы по подготовке выпуска ТНШ, впрочем, ни о какой середине августа речи не шло. Да и куда их ставить — первый образец Т-60 (060) начали собирать на заводе №37 только 17 августа 1941 года, а первые серийные Т-60 выпустили на ХТЗ в сентябре того же года. Что же касается завода №37, то там ТНШ стали ставить куда позже. Дело в том, что завод №507 продолжал поставлять ДШК, коих на заводе №37 имелось 289 штук. Из них 29 отправили в резерв, который потом оказался востребован уже на новом месте. Ну а дальше давайте считать. В сентябре 1941 года завод №37 сдал 200 танков Т-30, все с пулеметами ДШК. В октябре 1941 года, до эвакуации в Свердловск, завод №37 сдал еще 138 танков. Итого минимум 60 танков октябрьского выпуска было сдано с ДШК. На самом деле еще больше, поскольку в Свердловск уехало только 15 ДШК. Таким образом, реально ТНШ получило, по разным данным, от 64 до 78 танков Т-30 московского выпуска. Их точно получали 23-я и 27-я танковые бригады. Последние ДШК были поставлены на Т-30 уже после эвакуации завода №37 в Свердловск, случилось это в декабре 1941 года. Часто пишется, что они выпускали на новом месте Т-60, но это не так. Первые машины данного типа были сданы только в феврале 1942 года, а до того использовался задел. Вот и по ДШК был задел: первые Т-30 сданные в Свердловске, еще получали ДШК.

Призрачные альтернативы

В заключении стоит упомянуть еще пару систем, которые потенциально могли попасть в башни малых танков, по крайней мере, об этом разговор был. Собственно говоря, первый из упоминаемых пулеметов вполне мог стать вооружением Т-40, поскольку работы по нему начались еще в 1938 году. Речь идет о крупнокалиберном пулемете, который разработал сотрудник НИПСВО (Научно-исследовательский полигон стрелкового вооружения) В.И. Симонин. Изначально этот пулемет, имевший калибр 14,5 мм, создавался как танковый. Чем-то этот пулемет неуловимо напоминал ДШК, который, кстати говоря, являлся его главным конкурентом. Была даже идея переделать ДШК под патрон 14,5 мм, но от этой идеи отказались. Впрочем, и пулемет Симонина выглядел не сильно лучше. Дело в том, что ленточное питание всё никак не хотело работать, как следует.

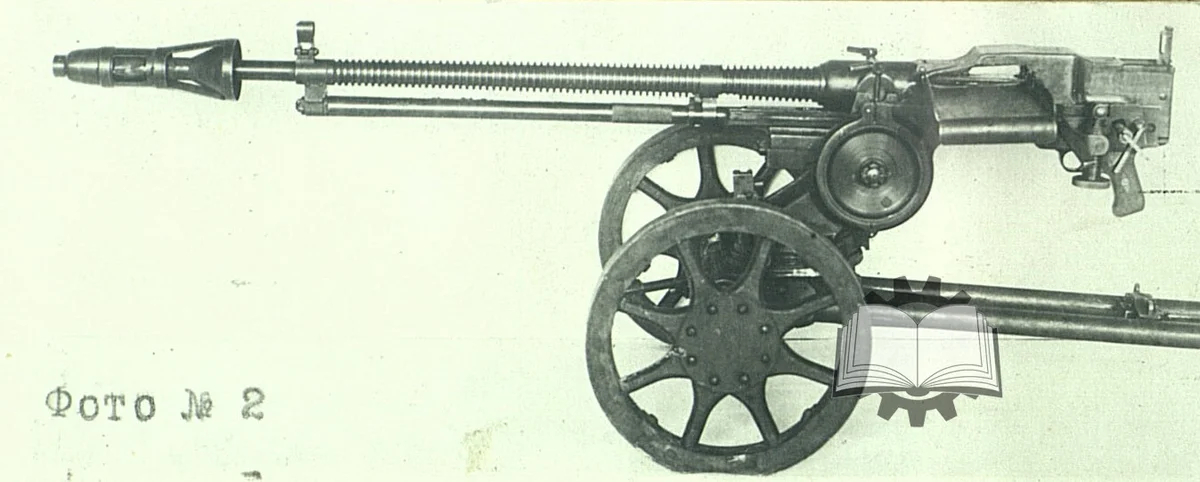

Крупнокалиберный пулемет Симонина, один из кандидатов на роль замены ДШК в Т-40. Увы, доводился он слишком долго, да и до конца его автор не довел

Симонин не сдался, решив проблему оригинальным способом. Вместо рассыпной ленты он стал использовать обоймы по 10 патронов. Для станкового пулемета идея так себе, а вот для танкового уже не столь очевидно. Например, у немцев на 2 cm KwK 30 использовались магазины по 10 патронов. Причем обоймы заряжались быстрее. Как показали испытания на полигоне, проведенные 28 августа 1941 года, на перезарядку обойм уходила 1-2 секунды. На последующих испытаниях время перезарядки было больше (3-4 секунды), но всё равно это немного. На дистанции 300 метров пуля БЗ-39 пробивала 20-мм лист из цементированной брони, установленный под углом 20 градусов. Его же пробивало на дистанции 500 метров при установке вертикально.

По результатам испытаний было рекомендовано построить пробную партию из 10 пулеметов, а также рекомендовалось поставить его на Т-40, либо на Т-60. Впрочем, у пулемета всё еще имелись некоторые проблемы с подачей патронов, к тому же и с меткостью деля оказались не совсем хорошие. Поэтому пулеметом занимались в течение 1942 года, на него ставили дульный тормоз (пламегасителем эту штуковину назвать сложно) от противотанкового ружья РЕС. Также предполагалось поставить его и на бронемашину БА-64, но идея затихла.

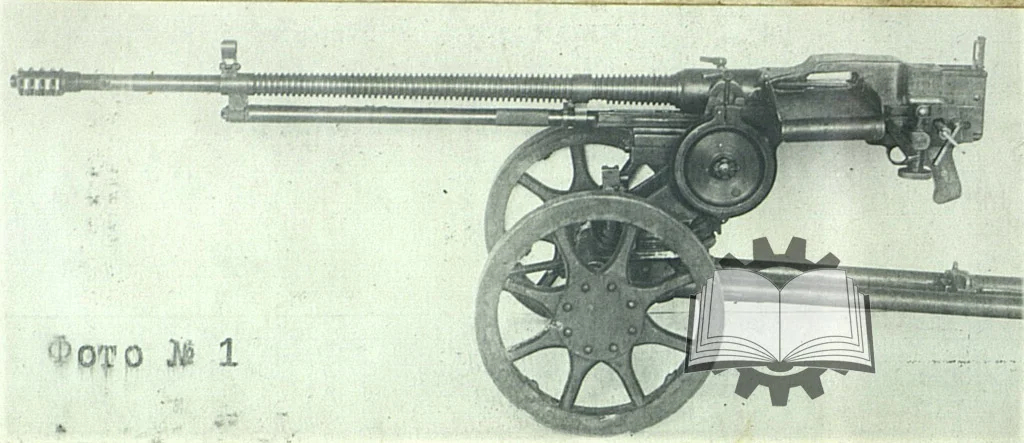

Один из нескольких «универсальных» пулеметов калибра 14,5 мм от ОКБ-16. До реализации их доводить не стали

Еще один образец стрелкового вооружения аналогичного калибра, также потенциально подходящий на роль танкового, разрабатывали в ОКБ-16. Речь идет о пулемете Норова-Соколова, который разрабатывался под руководством А.К. Норова. Вообще в ОКБ-16 прорабатывалось сразу несколько разных типов крупнокалиберных пулеметов. В данном случае предлагалась универсальная конструкция, которую предполагалось использовать и для авиации, и для наземного использования. Впрочем, если посмотреть на этот пулемет, а также помнить пулемет СН, чисто авиационный, становится понятно, для кого он делался. Вот и в Арткоме ГАУ КА примерно так и поняли. Кроме того, по ряду причин (часто вообще не имеющих отношение к качеству пушки) инстанции были завалены жалобами на работу ТНШ. На самом деле основная часть проблем ТНШ была связана с производством звеньев и боеприпасов, а также низкой квалификацией пользователей. Но дыма без огня не бывает, посему к универсальному пулемету отнеслись настороженно. Настолько, что в марте 1942 года посоветовали Норову свою конструкцию доработать, а пока с изготовлением повременить. Так что целый ряд конструкций ОКБ-16 оказалась бумажными.

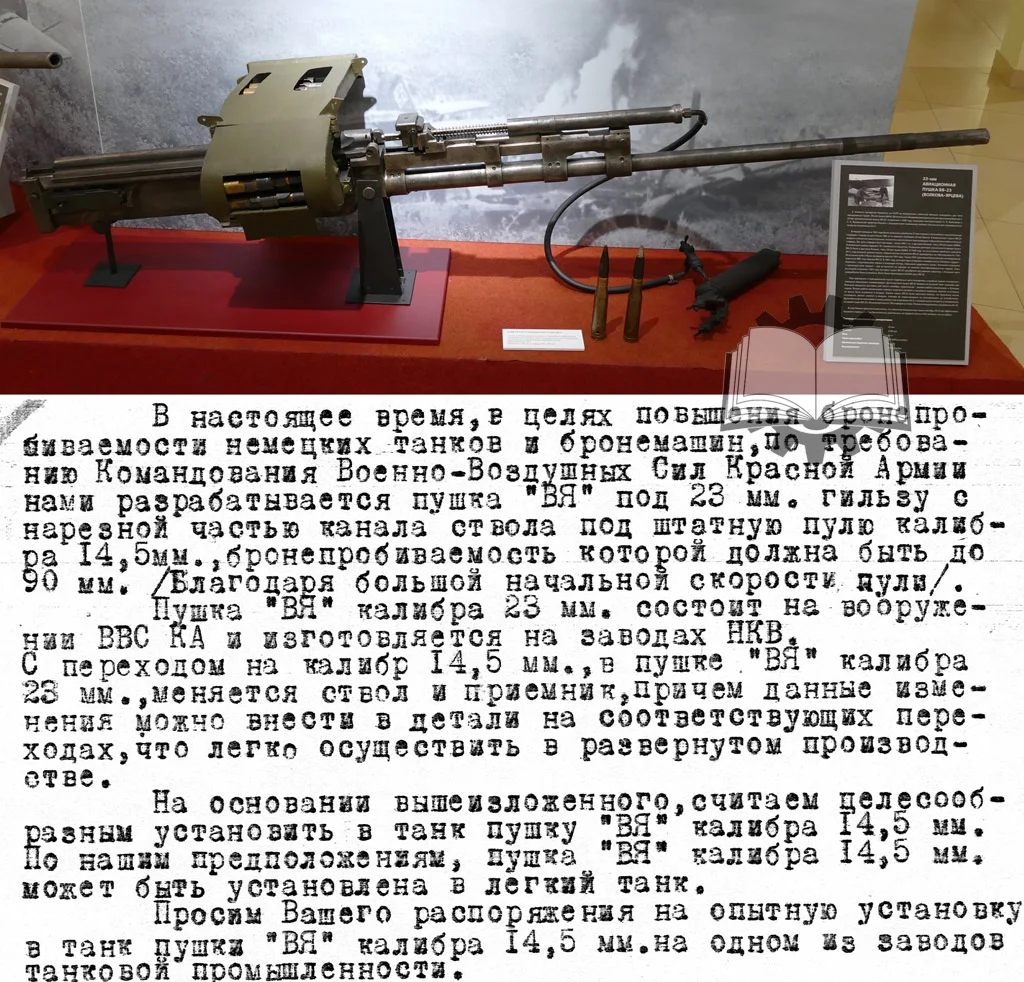

23-мм авиационная пушка ВЯ из коллекции Музея отечественной военной истории и предложение ее создателей о танковой версии орудия

Ну и, наконец, стоит вспомнить про ВЯ. Ту самую, которую некоторые исследователи «поставили» в Т-40 еще в 1941 году (не обманывайте людей — никакой ВЯ в Т-40 не поставили). Данная пушка действительно прорабатывалась как танковое вооружение, но это случилось гораздо позже — в 1942 году. И ОКБ-16 упомянуто не просто так. Дело в том, что примерно в одно время КБ, занимавшиеся авиационным вооружением, стали продумывать авиационные пушки с разными вариантами стволов. Отличались они калибрами. Вот и в ЦКБ-14 заразились данной идеей. Так вот, А.А. Волков и С.А. Ярцев, в конце июля 1942 года, предлагали ГАБТУ КА вариант ВЯ под калибр 14,5 мм. По их мнению, на коротких дистанциях патрон из такой пушки мог пробить до 90 (!) мм брони. Впрочем, на идею как-то не особо среагировали. Во-первых, цифры какие-то фантастические. Во-вторых, с мега-пушкой чуток опоздали, ибо как раз в начале июля 1942 года выпуск Т-60 прекратили. В-третьих, стоит напомнить про силу отдачи ВЯ. Да и внутренние габариты ВЯ были не особо подходящие для установки в башню Т-60.

Патроны к системам, которые либо стояли В Т-40/Т-60, либо предполагались к установке. Слева направо: 12,7-мм Б-30 (ДШК), 14,5-мм БС-39 (ПТРД/ПТРС и другие системы того же калибра), 20-мм БЗ (ШВАК) и 23-мм БЗ (ВЯ)

Дальнейшие события показали, что для вооружения наземной техники нужно наземное вооружение. Хотя… Если уж быть честными, то авиационный крупнокалиберный пулемет в технике таки прописался. Взяв за основу неудачную авиационную пушку В-20, конструктор С.В. Владимиров создал более чем удачный крупнокалиберный пулемет КПВ. На вооружении до сих пор.

Источники

-

-

- РГВА

- ЦАМО РФ

- Фотоархив автора

-