Содержание:

Десант корпуса генерала Слащева

В конце апреля был окончательно разработан план летней кампании. Он сводился к следующему:

- Выдвижение Русской армии на линию Бердянск — Пологи — Александровск и Днепр.

- Операции по овладению Таманским полуостровом, с целью создания на Кубани нового очага борьбы.

- Выдвижение на линию Ростов — Таганрог — Донецкий каменноугольный район — станция Гришино — станция Синельниково.

- Очищение от красных Дона и Кубани (казаки должны были дать живую силу для продолжения борьбы).

- Беспрерывные укрепления Крымских перешейков (доведение укреплений до крепостного типа).

- Создание в Крыму базы для Вооруженных Сил Юга России.

Ближайшая задача согласно плану Врангеля, состояла в том, чтобы, высадив армейский корпус генерала Слащева в районе Мелитополя для удара в тыл Перекопской группе красных, одновременно ударом 1 — го армейского корпуса (генерал Кутепов) и Донского корпуса через перешейки разбить 13 — ю армию и отбросить ее за Днепр. Для выполнения этой задачи армия Врангеля заняла следующее исходное положение:

-Донской корпус ген. Абрамова группировался на Чонгарском направлении;

-Сводный корпус оставался в резерве главного командования в районе станции города Джанкой;

-1 — й армейский корпус ген. Кутепова (Дроздовская, Корниловская, Марковская дивизии, 1 — я кавалерийская дивизия Барбовича) сосредоточился на Перекопском перешейке; на этот корпус, состоявший из лучших частей армии, являвшихся в свое время ударным ядром Добровольческой армии ген. Деникина, возлагалась основная задача по разгрому главных сил советской 13 — й армии, противостоявших ему;

-2 — й армейский и Кубанский корпуса (без 2 — й казачьей дивизии и пластунов, оставленных на Керченском полуострове) сосредотачивались в районе Симферополя.

-3 — й армейский корпус ген. Слащева (13 — я и 34 — я пехотные дивизии, Алексеевская бригада, 2 — я конная дивизия), погрузившись на транспорты в Феодосии, направился в сопровождении боевых судов флота в район Кирилловки (под Мелитополем) для производства десантной операции.

Перед фронтом армии Врангеля находились войска 13 — й советской армии под командованием Пауки (после успеха врангелевцев отстранён, армию возглавил Р. Эйдеман). 13 — я армия в мае 1920 года перед наступлением противника была усилена до 19 тыс. бойцов (включая 4 тыс. сабель), получила 2 — ю кавалерийскую дивизию имени Блинова (из состава Конной армии Будённого). В районе Геническа оборонялась 46 — я дивизия, на перекопском направлении — 52 — я, 3 — я стрелковые, Латышская дивизии, 85 — я и 124 — я стрелковые бригады. В резерве были кавдивизия Блинова и кавбригада. Также имелись отдельные небольшие части и подразделения.

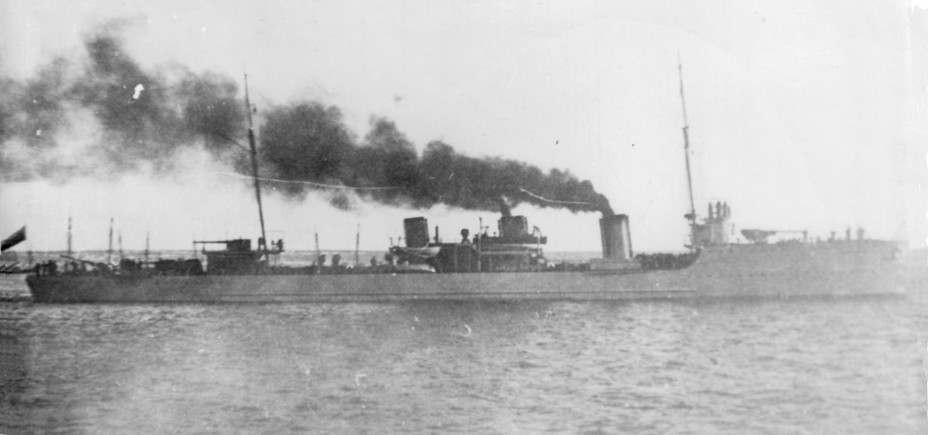

После весьма интенсивной подготовки судов отряда Азовского моря к выполнению этой операции, их розыску, починке, вооружению (так как ведь в это время ничего постоянного и готового не было, а все приходилось устраивать из подручного материала — импровизировать) к 15 — му мая в Феодосии были уже приготовлены баржи десантного дивизиона, в Керчи — буксирные катера для них. Кроме того, отряд пополнился вооруженными в той же Керчи канонерскими лодками «Урал», «Алтай», на каждой из которых было по два шестидюймовых орудия. 20 — го мая по приказу Главнокомандующего была начата погрузка войск на суда по расписанию, составленному с тем расчетом, чтобы при выгрузке авангардные части шли бы первыми на баржах, для чего они и грузились прямо туда, затем шли части главных сил, посаженные в том же порядке, чтобы высаживаться в той последовательности, которая понадобится для их развертывания на берегу, и т. д. Транспортный флот состоял из десяти разных пароходов и девяти барж общим тоннажем приблизительно на 28 тысяч тонн.

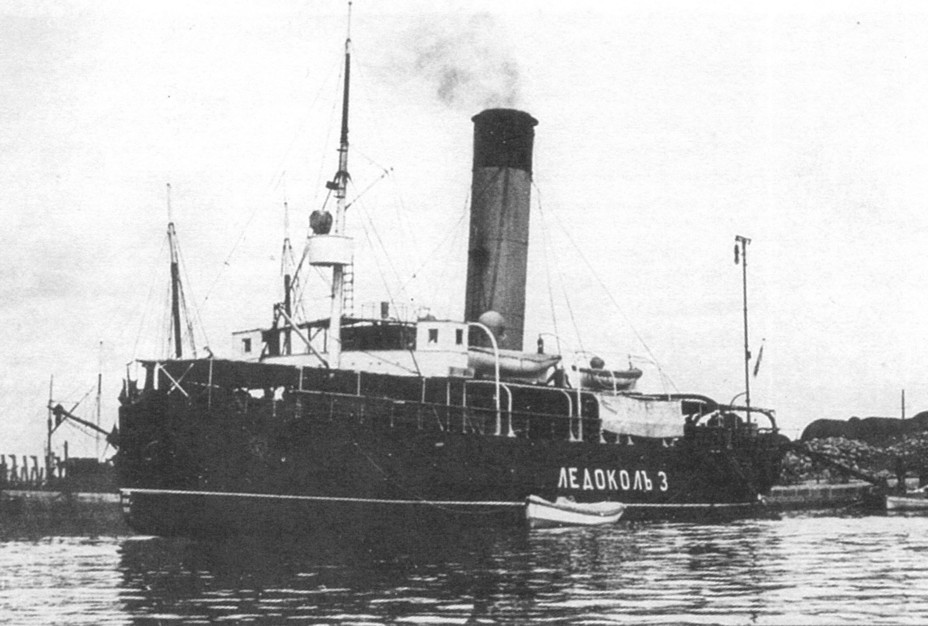

Погрузка войска шла в полном порядке, очень быстро и не прерываясь ни днем ни ночью, и закончилась к утру 22 — го мая, когда, после смотра на судах Главнокомандующим генералом Врангелем, транспорта около 13 часов вышли в море. Пройдя ночью Керченский пролив, они на рассвете 23 — го мая встретились все в заранее назначенной точке рандеву вне видимости берегов. Тут же к транспортам присоединились и суда отряда Азовского моря (2 — й отряд судов Черноморского флота): канонерские лодки «Алтай», «Урал», «Страж» (каждая по лва шестидюймовых орудия), «Грозный» (два 120-мм и два 75-мм) и ледоколы: «Гайдамак» (одно орудие 75-мм), «Всадник» (два 75-мм), а также семь буксирных катеров.

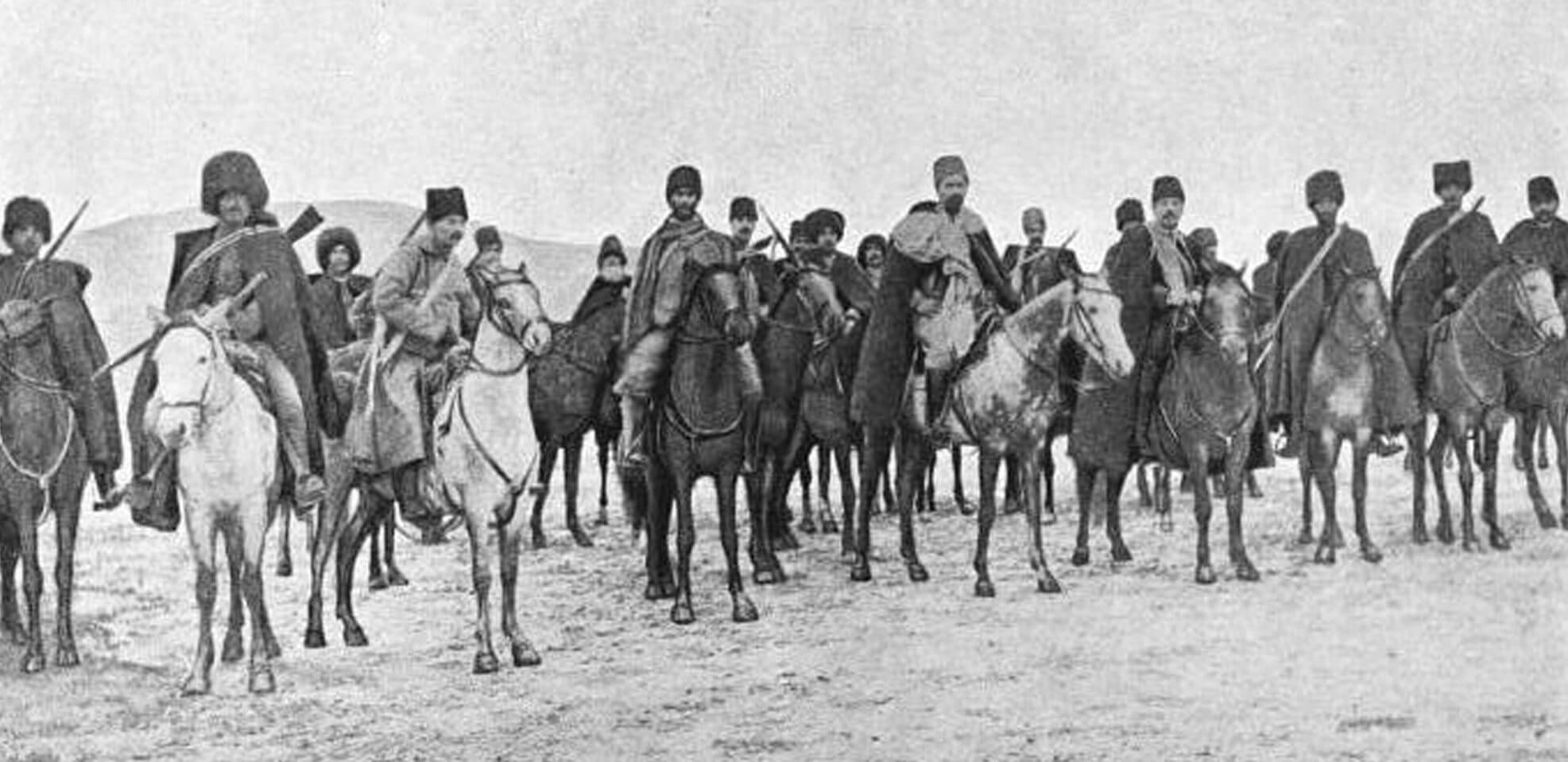

24 — го мая 1920 года, за день до выхода Русской Армии за Перекоп, Крымский корпус генерала Слащева высадился в тылу красных, в Азовском море, между селами Кирилловка и Степановка. Состав корпуса был следующий: 13 — я пехотная дивизия (49 — й Брестский полк, 50 — й Белостокский полк, 51 — й Литовский полк, 52 — й Виленский полк), 34 — я пехотная дивизия (133 — й Симферопольский полк, 134 — й Феодосийский полк, 135 — й Керченский полк, 136 — й Таганрогский полк), Алексеевская бригада, Астраханская казачья бригада генерал — майора Агоева, Туземная бригада, 34 — я артиллерийская бригада, бронедивизион, Конвой штакора под командованием полковника Мезерницкого (120 шашек), Отдельная инженерная рота 13 — й пехотной дивизии и другие мелкие части — всего около девяти тысяч штыков и сабель, две тысячи лошадей, 50 орудий, два автоброневика и 150 повозок обоза.

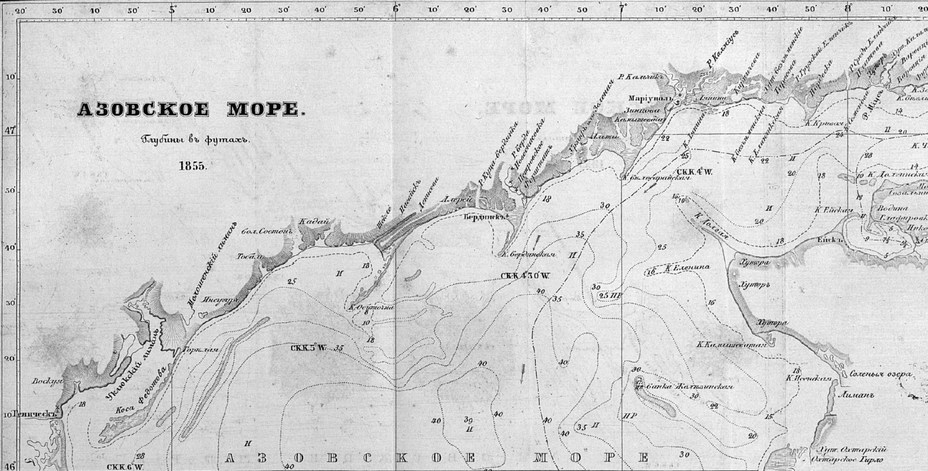

Суда с десантом вышли из Феодосии. Движение было очень медленно вследствие плохого состояния котлов и вследствие того, что у каждого транспорта была на буксире баржа. С большим трудом ночью суда с десантом, потушив огни и застопорив машины, проходили против течения в 1 ½ верстах от таманского берега. 23 — го мая вся эскадра собралась вне видимости берегов в Азовском море, где уже были вскрыты пакеты № 2 и стало известно, что десант будет у Кирилловки, куда и двинулась эскадра.

24 — го мая началась высадка десанта. Условия высадки были чрезвычайно тяжелые, на море был сильный шторм, шел дождь, сильный прибой переворачивал шлюпки, войска высаживались по плечи в воду. Шторм затянул высадку, причем артиллерию приходилось вылавливать из воды. Лошадей совершенно укачало, и они едва двигались. В первую голову Слащев высадил конную бригаду генерала Агоева и свой корпусной конвой под командованием полковника Мезерницкого с конной батареей. Потери при высадке — один вольноопределяющийся и две лошади.

Высадка оказалась совершенно неожиданной для красных и потому прошла без всякого сопротивления с их стороны. Самоотверженная работа десантного дивизиона и судовых экипажей с их офицерами во главе, не останавливавшихся ни перед какими трудностями и риском приставания к берегу при большом прибое, дала возможность уже к 10 часам утра закончить высадку всего авангарда, который тотчас же двинулся вперед. Из тыловых учреждений с невероятным трудом и двойной сменой лошадей генерал Слащев тащил с собой только радио.

Кирилловка была занята слащевцами без боя, силами одной Астраханской казачьей бригады. Но дальнейшая дорога на Акимовку была преграждена вновь прибывшими частями и, главное, бронепоездами, там же поднималась «колбаса», корректировавшая меткий огонь артиллерии этих поездов. Опять произошла заминка.

Чувствовалось, что у красных крупных сил нет, но сосредоточены бронепоезда, к одному из которых привязан аэростат, и это давало им возможность сильно вредить корпусу Слащева, у которого силы были ничтожны, а артиллерии всего несколько. Эти несколько орудий подверглись особой обработке с красных бронепоездов, которые благодаря своей «колбасе» видели все, сами оставаясь невидимыми для белых. Все это привело к тому, что к 16 часам дня белые цепи опять лежали. Немедленно начатая по приказу генерала Слащева атака, с охватом северного фланга заставила красных очистить станцию Акимовка. С падением Акимовки красные против 3 — го корпуса сопротивляться не могли и начали отход в направлении на Каховку. Частями 3 — го корпуса было отрезано и захвачено почти в полной исправности три бронепоезда.

26 — го мая красные задержали конницу у деревни Родионовка, но были сбиты, и на плечах отступавших была занята Родионовка; пленные оказались местных и всяких комендантских команд. С подходом к Родионовке частей главных сил корпуса они были направлены прямо через реку Молочную на Мелитополь: бригада 34 — й дивизии и конвой штакора — через Акимовку на Серогозы, чтобы заставить красных отойти, а остальная конница — вдоль железной дороги на Мелитополь.

На Мелитопольском направлении красные не могли оказать серьезного сопротивления — их левый (восточный) фланг пострадал благодаря обходу с тыла и только часть его успела отойти к северу. Главные же массы 13 — й советской армии отходили на Каховку, потеряв свою мелитопольскую базу. Отряд корпуса Слащева, двигавшийся на Серогозы, захватывал хозяйственные части стоявших на фронте частей. Под давлением этих событий принуждены были начать отход и красные части, действовавшие на Перекопском направлении, — все потянулись на Каховку.

Главные силы корпуса Слащева заняли Мелитополь 28 — го мая, почти со всеми складами красных, которые те не успели вывезти. Но при занятии Мелитополя был обнаружен подвоз красных сил на станцию Федоровку. Начались упорные бои, причем красные действовали со стороны Ново — Николаевки в направлении на станцию Тащенак, а со стороны Федоровки — на станцию и город Мелитополь. Пришлось срочно вызвать конвой штакора и бригаду 34 — й дивизии из Серогоз, усилить их Алексеевской бригадой, и назначив им движение на Ново — Николаевку. Этот маневр не позволил красным занять станцию Тащенак. Алексеевская бригада штыковой атакой опрокинула красных и удержала станцию.

Между тем упорное введение свежих частей красными грозило сломить сопротивление корпуса, который вел оборону Мелитополя уже более трех дней. Фронт корпуса принял подковообразную форму. Несмотря на все старания генерала Слащева, ряд встречных ударов привел его части на всех направлениях к оборонительному положению, которое не кончилось катастрофой только благодаря подъему духа войск, вызванному предыдущими крупными успехами и мелкими потерями. Действительно, вся десантная операция вместе с боем под Акимовкой и взятием Мелитополя обошлась корпусу в сорок с небольшим человек убитыми и ранеными.

31 — го мая красные поспешно стали отходить на Большой Токмак. Участь Северной Таврии была решена.

Дебуширование из Крыма

На рассвете 25 — го мая, после непродолжительной артподготовки, в наступление перешёл Донской корпус генерала Абрамова при поддержке танков и бронепоездов. Получилось так, что в то время, когда Абрамов штурмовал позиции красных на подступах к Крыму, Слащев овладел Ефремовской и Давыдовкой и подходил к железной дороге. Расчёт Врангеля полностью оправдался: атакованные с фронта и угрожаемые с тыла большевики начали поспешно откатываться под ударами Абрамова.

46 — я дивизия красных к вечеру 25 — го мая фактически перестала существовать после мощного удара донской конницы. Опомнившись после первого поражения, красные контратаковали силами двух стрелковых дивизий и кавбригады. Донской корпус вёл бой со 2 — й кавалерийской дивизией красных у села Рождественское. 26 — го мая донская конница нанесла поражение 2 — й кадивизии красных у села Рождественское и фактически вышла на оперативный простор. Фронт красных на Чонгарском участке развалился.

В то же время, 25 — го мая части 1 — го армейского корпуса генерала Кутепова, стоявшие на позиции у Перекопа, также перешли в наступление. Танки и броневики уничтожали проволочные заграждения. Здесь красноармейцы оказывали ожесточенное сопротивление. Особенно стойко держались латышские стрелки. В районе селений Преображенка и Первоконстантиновка красные артиллеристы повредили несколько танков противника. Марковскую дивизию потеснили. Командование корпуса бросило в бой свой резерв — дроздовцев. В районе Первоконстантиновки шёл упорный бой, белые несли тяжелые потери. Так, у дроздовцев погибли почти все командиры уровня батальон — рота. К ночи Первоконстантиновка осталась за красноармейцами. Однако под утро последовала контратака, Марковская и Дроздовская дивизии восстановили положение.

На рассвете 26 — го мая в бой были брошены 1 — я кавалерийская дивизия генерала Барбовича и 1 — я Кубанская казачья дивизия из состава Кубанского казачьего корпуса (всего около двух тысяч шашек). Затем в бой были введены конная бригада Сводного корпуса и Корниловская ударная дивизия. 3 — я советская дивизия была смята. Часть красной группы прижали к Сивашу в районе Владимировки. После небольшого сопротивления красные сложили оружие. В плен попало около тысячи человек. Белогвардейцы захватили пять исправных орудий и три броневика.

Белая конница устремилась в прорыв. Приказом Врангеля Кутепову был передан и Сводный Корпус, пехоту которого спешно посадили на подводы и телеги. В это же время кубанцы и донцы самочинно обзаводились лошадьми, реквизируя их у местных крестьян. Приказы командующего и командиров на них не действовали, грабежи не прекращались. В условиях сражения командование не могло прибегнуть к более строгим мерам. Зато Белая армия стихийным образом получила конницу, что принесло положительные результаты на передовой.

Для восстановления положения красное командование 28 — го мая бросило против корпуса Кутепова 15 — ю стрелковую дивизию, шедшую походным порядком с Дона на польский фронт (три бригады пехоты, конная бригада. Всего до 6 тыс. человек). В район селения Чёрная Долина выдвигались полки 15 — й стрелковой дивизии. Латышская и 52 — я дивизии при поддержке свежей 15 — й дивизии снова пошли в контратаку, отбросили белую конницу. Дроздовская и Корниловская дивизии выдержали атаки красных и стали охватывать противника, который вклинился в их позиции. 28 — 30 — го мая Кутепов, используя выгодное положение, подтянув резервы корпуса, концентрическим ударом рассек 15 — ю дивизию красных и оттеснил ее к Каховке.

Утром 30 — го мая Кутепов овладел неповрежденной переправой на Днепре у Каховки, взяв при этом до 1500 пленных, все обозы и практически всю артиллерию 52 — й и Латышской дивизий красных. Днем, Кутепов, своей левофланговой группой вышел к Алешкам и к низовьям Днепра. Остатки 15 — й стрелковой дивизии к вечеру 30 — го мая отошли по левому берегу Днепра к Рубановке, где в ходе боя были окончательно рассеяны конницей белых. Только в этот день корпус Кутепова взял пленными три тысячи человек, захватил 25 орудий и 6 броневиков. 31 — го мая Кутепов по неповрежденной переправе перебросил на правый берег Днепра Марковскую дивизию, которая форсированным маршем вышла к Ольговке. Белые заняли позиции вдоль Днепра от устья до Каховки.

Конница 3 — го армейского корпуса 31 — го мая вышла к Нижним Серагозам и перехватила обозы 3 — й и 46 — й советских дивизий. Остатки этих дивизий и совершенно расстроенная 2 — я кавдивизия красных отошли на Васильевку. В ночь с 1 — е июня конница Донского корпуса от Мал.Белозерки и конница Сводного корпуса от Бол.Белозерки перехватывает эту отходящую массу и наносит ей поражение.

1 — го июня Кутепов направил Дроздовскую дивизию и 1-ю кавдивизию дивизию на северо — восток, чтобы занять позиции западнее Мелитополя. Донской корпус развил наступление на восток.

Таким образом, за неделю наступления Русской армии Врангеля красные потеряли почти всю Северную Таврию. 13 — я советская армия потерпела тяжелое поражение (некоторые части утратили до 75% своего состава), потеряв только пленными 7 — 8 тыс. человек, около десяти броневиков, около 30 орудий и три бронепоезда. Белогвардейцы захватили армейские запасы в районе Перекопа. Прорыв в богатую Северную Таврию обеспечивал Белую армию провиантом, конским составом и другими ресурсами. Северная Таврия, богатая зерном, людьми и конями, была освобождена.

Белая армия вынуждена была остановиться. Необходимо было пополнить потери (корпус Кутепова потерял четверть состава), подтянуть тылы и закрепить занятые районы. Сказывалось отсутствие стратегических резервов и мощной конницы. Развить первый успех было нечем. Полностью уничтожить 13 — ю армию не удалось.

В это время советское командование спешно восстанавливало и усиливало 13 — ю армию, численность которой довели до 41 тыс. бойцов (включая 11 тыс. конницы). Против Врангеля направили три новых дивизии, две бригады и конный корпус Жлобы. Готовилось контрнаступление с целью очистить от белых Таврию и Крым. Новым командармом 13 — й армии был назначен И. П. Уборевич.

К исходу 2 — го июня положение 13 — й армии (вернее — того, что от нее осталось) следующее:

-остатки 52-й и Латышской дивизий частично отступили на Ингулец, к Любомировке, частично отходят правым берегом Днепра к Новокаменке.

Против них, на правом берегу Днепра концентрируется 1 — й корпус Кутепова (три пехотные дивизии).

-Группа начдива — 3 (остатки 15 — й стрелковой дивизии, части 3 — й стрелковой, отдельные соединения 124 — й и 85 — й бригад) оттеснены к Никополю.

Против них действует Кубанский корпус (в котором теперь уже свыше 2000 кубанцев на конях).

-136 — я и 137 — я бригады 46 — й дивизии и разрозненные подразделения 2 — й кавдивизии красных сосредотачиваются в районе Васильевки.

Против них — Донской корпус. Благодаря захваченным трофеям, и главное — конскому составу, вся 1 — я и 2 — я Донские казачьи дивизии теперь на конях (около трех тысяч шашек) и 3 — я донская казачья дивизия имеет полнокровный полк на конях (свыше 500 сабель). Значительно пополнена конным составом и гвардейская донская бригада.

-138 — я бригада 46 — й дивизии сосредотачивается в районе Линденау, при этом ведя бои с корпусом Слащева .

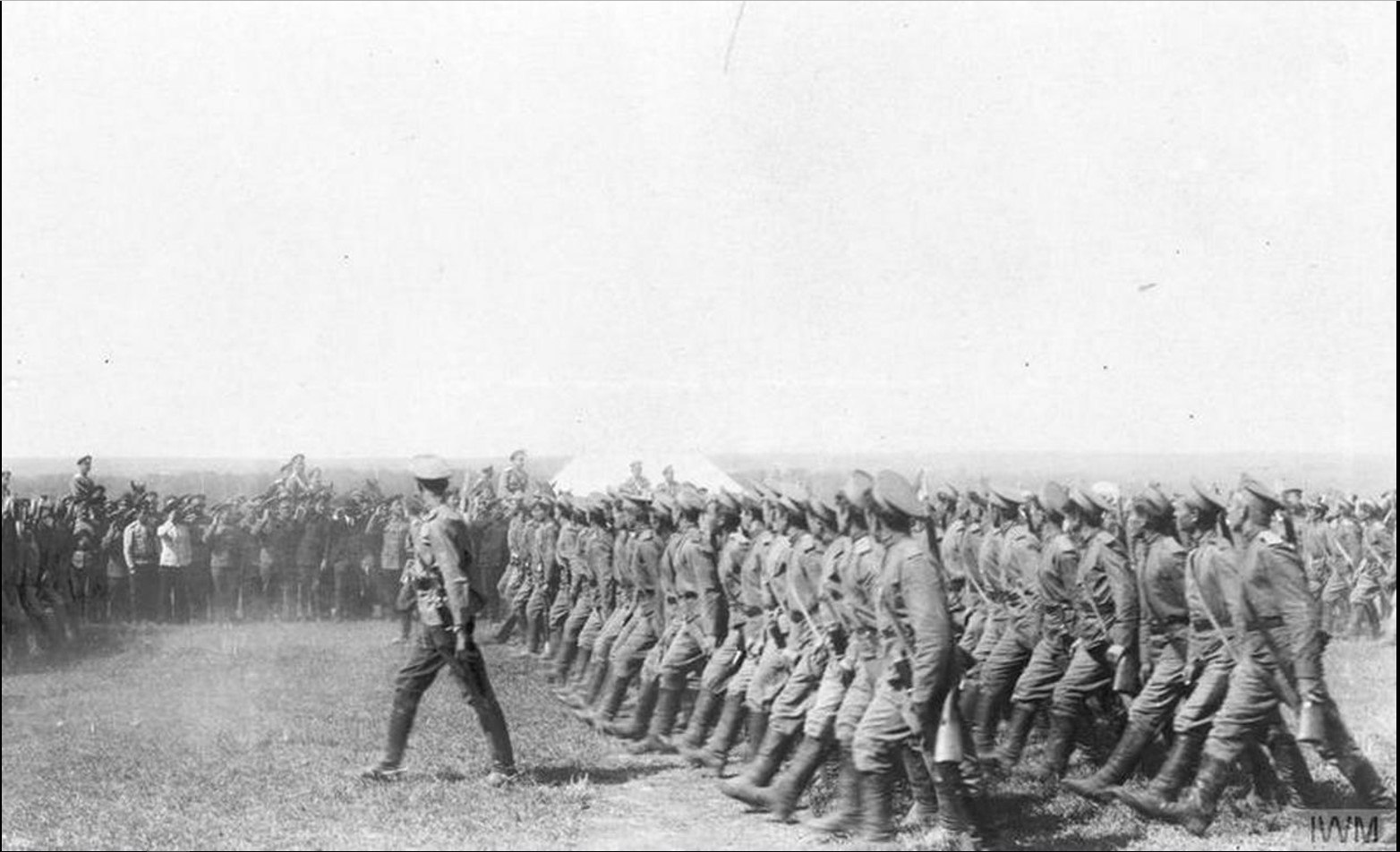

4 — го июня Врангель прибыл в Мелитополь. Помимо смотра частей корпуса Слащева, присутствия на молебне, Врангель провел совещание, на котором речь шла о дальнейшей стратегии. Вопрос стоял — как и куда теперь следует наступать? К тому же ,по данным разведки, противник сосредоточивал на своем левом фланге, в районе станции Пологи, свежие части с целью перейти в решительное наступление и вновь овладеть Северной Таврией. Необходимо было дать директиву войскам для соответствующей перегруппировки.

5 — го июня Врангель вернулся в Джанкой, откуда проехал по вновь построенной ветке Джанкой — Юшунь поездом и далее, на автомобиле — в Чаплинку, где осмотрел некоторые части 1 — го корпуса Кутепова. Из Чаплинки Врангель проехал в Каховку, где смотрел один из полков 1 — й кавалерийской дивизии Барбовича. Переночевав в Каховке, Врангель переправился в Берислав, где провел еще одно совещание с Кутеповым и начальниками дивизий 1 — го корпуса. Вечером того же дня Врангель вернулся в Юшунь, а оттуда поездом проследовал в Ставку, в Джанкой. В ночь на 6 — е июня Врангель отдал директиву войскам для соответствующей перегруппировки:

1.К 6 — му июня части Русской армии выдвинулись на линию Ногайск, западнее железной дороги Бердянск — Пологи — Гнаденфельд — Вальдгейм, огибая район Большого Токмака с северо — востока до Днепра у станции Попово; далее по левому берегу Днепра до Корсунского монастыря, далее — по правому берегу Днепра южнее Новокаменки — южнее Любомировки и далее, включая устье Днепра.

- Генералу Кутепову — перейти к 10 — му июня с Корниловской, Марковской и Дроздовской дивизиями в район Нижние Серагозы — Колга — Елизаветовка Северная, где составить резерв Главнокомандующего.

- Командиру 2 — го армейского корпуса генералу Бредову сменить части 1 — го армейского корпуса. Выделив часть сил своего корпуса, образовать правобережную Днепровскую группу.

- Командиру Донского корпуса генералу Абрамову — сосредоточив на своем левом фланге сильную ударную группу, продолжать удерживать занятый район; основательно разрушить железнодорожную линию Бердянск — Верхний Токмак;

- Генералу Слащеву — временно придав его корпусу 1 — ю кавалерийскую дивизию 1 — го армейского корпуса и конную бригаду Сводного корпуса, нанести противнику короткий удар в северном направлении; по выполнении этой задачи кавчасти направить в резерв Главнокомандующего в район Колга — Елизаветовка Северная — Нижние Серагозы, а частями 3 — го корпуса прочно удерживать Мелитопольский район, выделив сильные подрывные части для порчи железной дороги Пологи — Александровск.

Алексеевскую бригаду развернуть в дивизию, в составе трех пехотных полков и артиллерийской бригады. Кадром для вновь формируемой дивизии должны стать многочисленные пленные 13 — й большевицкой армии.

- Командиру Сводного корпуса генералу Звягину прочно удерживать участок фронта перед Никополем.

- Генералу Писареву — сосредоточить корпус в районе Белозерки в резерве.

Краткий очерк действий Белого флота в мае — июне 1920 года

В условиях стратегического положения Белой Русской Армии весной 1920 года весьма важное значение приобретал черноморский флот Вооруженных Сил Юга России.

Как известно, из Крыма на материк ведут три узких пути по перешейкам: Перекопскому, Чонгарскому и косе — Арабатской стрелке. Крым, омываемый со всех сторон Черным и Азовским морями, представляет собою почти остров, так как указанные перешейки весьма узки. Поэтому одному можно уже заключить, что флот для армии, находящейся в Крыму, конечно, должен иметь громадное значение. Армия, обороняющая Крым, в первую очередь должна думать о защите его берегов от возможных высадок неприятеля, тем более что удобных мест для этого на Крымском побережье имеется достаточно; единственным же способом защиты в этом случае может служить обладание Черным морем, а средством к тому — флот.

Помимо борьбы за обладание господством на море, не менее важной заботой для белого флота в 1920 — м году являлось обеспечение снабжения по коммуникационным линиям Черного моря из Константинополя. Эти линии, дававшие возможность самого существования врангелевской армии в Крыму, также могли быть обеспечены только Черноморским флотом.

К моменту эвакуации белой армии в Крым у противника на Черном море никакого военного флота не было.

Состояние врангелевского флота, как военного, так и коммерческого, в Крыму в 1920 году было далеко не удовлетворительное. Военный флот представлял собой остатки Черноморского Императорского флота и состоял из одного линейного корабля «Генерал Алексеев» (бывший «Император Александр III», бывший «Воля»), крейсера «Генерал Корнилов» (бывший «Кагул»), вспомогательного крейсера «Алмаз», недостроенного крейсера «Адмирал Нахимов», десантных судов типа «Эльпидифор» — № 413 и № 414, пяти нефтяных эскадренных миноносцев — «Цериго» и «Занте», «Дерзкий», «Беспокойный» и «Пылкий», пяти угольных миноносцев — «Капитан Сакен», «Живой», «Жаркий», «Звонкий» и «Зоркий», четырех подводных лодок — «Буревестник», «Утка», «Тюлень», «АГ — 22» и транспорта — мастерской «Кронштадт».

К этому надо прибавить небольшое число вспомогательных судов различных назначений. Эти остатки флота с начала революции прошли все этапы развала смутного времени, последовательно перебывав в руках большевиков, немцев и союзников. С переходом флота в конце 1918 — начале 1919 года (а некоторые суда даже в 1920 — м году) в состав противобольшевистских сил сначала Добровольческой армии, а потом Вооруженных сил Юга России суда, абсолютно все нуждавшиеся в капитальном ремонте, начали оборудоваться и приводиться в боевую готовность. Все остальные военные суда представляли собой либо корпуса совершенно еще не достроенные и находившиеся главным образом в Николаеве, либо остовы судов совершенно запущенные, разграбленные и со взорванными англичанами в апреле 1919 года машинами, а потому совершенно непригодные.

Работа по восстановлению боевых судов шла медленно и не всегда планомерно. Этой работе препятствовали: 1) обстановка, в которой суда находились, так как Севастополь, единственная база флота, представлял ближайший тыл армии и даже в 1919 году на три месяца был эвакуирован; 2) скудные технические средства разграбленного и большевиками, и немцами, и союзниками портового завода Морского ведомства; 3) малое количество квалифицированной рабочей силы; 4) почти полное отсутствие на нашей территории необходимых материалов; 5) скудные запасы угля; 6) ограниченность денежных средств и 7) совершенная неопытность вновь набираемых судовых команд.

С другой стороны, боевая обстановка все больше и больше требовала содействия флота и даже самостоятельных его операций, а потому приходилось: 1) ограничиться лишь частичным, самым необходимым, ремонтом военных судов, благодаря чему корабли выходили часто из строя, иногда даже в самую нужную минуту; 2) прибегнуть к импровизации флота, то есть, сообразуясь с обстановкой в данном районе, вооружать разные, преимущественно малого тоннажа, коммерческие суда, баржи и катера, обращая их в канонерские лодки и посыльные суда. Из таких судов были разновременно составлены речные флотилии, а также 2-й отряд Азовского моря, базировавшийся на Керчь. Из катеров и буксиров, как Морского ведомства, так и частных, был в 1920 году сформирован и два дивизиона тральщиков. Хотя мобилизация вышеупомянутых частновладельческих судов и уменьшала коммерческий тоннаж, главным образом каботажный, тем не менее суда этого типа давали те преимущества, что они, во-первых, были весьма экономичны в смысле расхода угля и воды, во-вторых, обладали малой осадкой, в-третьих, требовали меньше команд и, наконец, в-четвертых, благодаря простейшей конструкции своих механизмов и котлов могли легче обслуживаться неопытными, молодыми командами.

Флот помогал армии — он выделил для поддержки левого фланга белой армии, упиравшегося в Каркинитский залив, специальный отряд из мелкосидящих судов под командой капитана 1-го ранга Собецкого, так же как и в район устьев реки Днепра, который по мере надобности своим огнем помогал действиям сухопутных войск Тендровской косы; было установлено почти постоянное наблюдение за Одессой и Очаковом, и там подолгу стоял крейсер «Генерал Корнилов».

Со стороны Азовского моря Крымское побережье также открыто для десантных операций и также нуждалось в защите силами флота. Особенно же важна защита Керченского пролива, так как тут при отсутствии флота и при узости пролива (местами ширина его не превышает двух миль), имелись возможности в подходящую погоду атаковать крымский берег. Отсюда понятно из соображений только оборонительного характера (не говоря уже о наступательных), какое огромное значение имело для армии владычество флота в Азовском море.

В действительности же значение белого флота в Азовском море было гораздо больше, так как все надежды на будущее справедливо возлагались не на сидение в «запертой бутылке», как тогда называли Крым, а на выход из него. Выйти же из Крыма без помощи десантных операций ни в том ни в другом направлении было невозможно, так как форсирование узких и прекрасно укрепленных крымских позиций на перешейках требовало невероятных жертв и усилий и было просто невозможно без удара в тыл и фланг десантным корпусом.

Понимая все значение обладания Азовским морем, командующий Черноморским флотом вице — адмирал Ненюков уже 27 — го декабря 1919 — го года отдает приказ о формировании «Отряда судов Азовского моря», в который на первое время вошли канонерские лодки «Терец», «Грозный» и «Георгий» и невооруженные ледоколы: «Гайдамак» и «№ 1». Начальником отряда был назначен капитан Н. Н. Машуков. Позднее в Азовскую флотилию белых входили эскадренный броненосец «Ростислав», эсминцы «Беспокойный», «Дерзкий», «Жаркий», «Зоркий», канлодки «Амур», «Алтай», «Грозный», «Терец», «Страж», «Урал», «Салгир», «Кавказ», «Кача», тральщики «Граф Игнатьев», «Дмитрий — герой», «Успех», «Ногайск», «Очаковский», минный заградитель «Буг», вооруженные ледоколы «Всадник», «Гайдамак», «Джигит», сторожевой катер «Николай Пашич», ряд мелких судов.

Участившееся появление кораблей врангелевского флота в Азовском море вызвало крайне болезненную реакцию красного командования и привело к реорганизации морских сил Юго — Западного фронта. В конце мая 1920 — го года они получили наименование Морских сил Черного и Азовского морей, которые были подчинены во всех отношениях командующему Морскими Силами республики, а в оперативном — командованию Юго-Западного фронта. Их командующим был назначен начальник штаба Балтийского флота А. М. Домбровский, комиссаром — член Реввоенсовбалта А. В. Баранов. Одновременно были введены должности начальника обороны северо — западной части Черного моря от Очакова до Одессы, командира действующего отряда Черноморского флота и командующего Азовской флотилией.

Азовская красная военная флотилия появилась за два месяца до создания Морских Сил Черного и Азовского морей. Ее организатором был опытный балтийский моряк, бывший командир тральщика «Орел» С. Е. Маркелов. Официальным днем ее рождения считается 28 — е апреля 1920 — го года, когда были объединены в единую флотилию Мариупольский отряд судов, Азовский и Донской отряды Доно — Азовской флотилии, имевшей 16 вооруженных пароходов, 7 катеров — истребителей, 4 сторожевых катера, 7 барж и 2 болиндера. При объединении в состав Азовской флотилии вошли морские суда, а из речных была создана Донская военная флотилия Кавказского фронта.

Уже в ходе формирования Азовской флотилии произошло несколько сражений с врангелевскими судами. Первая встреча с ними состоялась 15 — го апреля недалеко от села Кирилловка, где канонерка «Страж» производила рекогносцировку берега. Сторожевой катер «Данай» под командованием В. Ф. Медведева, прикрываясь крутым берегом и мысом, близко подошел к «Стражу» и открыл огонь прямой наводкой из двух пушек и пулеметов. Нанеся удар, «Данай» и прикрывавший его сторожевик «Пролетарий» отступили и полным ходом пошли к Бердянску.

2 — го мая капитан 1 — го ранга Н. Н. Машуков инсценировал высадку десанта на Белосарайской косе, провел артиллерийский обстрел нескольких населенных пунктов Северного Приазовья. Утром этого же дня три судна показались у Мариуполя. Впереди шел катер, похожий на «Данай», который перед этим вышел в разведку в район Кирилловки. За сторожевиком шли канлодки противника «Страж» и «Грозный». Они стреляли. Создавалось впечатление, что канлодки преследуют катер. Однако войдя в порт, он развернулся и…открыл пулеметный огонь по стенке. Это было сторожевое судно противника «Николай Пашич». Продолжая стрелять, он быстро приблизился к сторожевику «Республиканец», который стоял на перевооружении, обрубил концы, взял его на буксир и повел в море. Белые попытались захватить и паровую шхуну «София», но это им не удалось. Обстреляв ее в упор и повредив землечерпалку, вражеские канлодки покинули гавань. Это был серьезный удар по нарождающимся силам Азовского флота, но в тоже время и хорошим уроком, из которого советское командование сделало выводы. 2 — го мая командующий морскими силами Юго-Западного фронта. Был издан приказ, в котором критически оценили инцидент в Мариупольском порту. Руководству Азовской флотилии стало ясно — необходимо интенсивно вооружаться, обеспечить себя артиллерией, основательным запасом снарядов и мни, повысить бдительность, усилить дозорную и охранную службы.

В конце мая, когда была завершена реорганизация морских сил Черного и Азовского морей, в составе красной Азовской флотилии имелось 9 канлодок, 22 катера — истребителя, 6 сторожевых катеров, 3 минных заградителя, 4 плавучих батареи и 25 вспомогательных судов. Командующим Азовской флотилией был назначен Е. С. Гернет, комиссаром — Я. И. Озолин. Маркелова перевели начальником обороны побережья Азовского моря. В его подчинении находились все морские укрепления района, береговые батареи, прожекторные команды. В период реорганизации Азовского флота из Петрограда были доставлены шестидюймовые морские орудия, артиллерийские прицелы и замки, штурманское и гидрографическое оборудование. За счет Балтийского флота, Каспийской и Волжской флотилий красная Азовская флотилия пополнилась командным составом. В связи с предполагаемым ее увеличением и строительством береговых батарей, штаб Морских Сил привлек к этой работе большое количество морских артиллеристов: А. Кондратьева, Н. Бартенева, Н. Ордынского, В. Римского — Корсакова, Г. Четверухина и других.

После успешно проведенной силами флота высадочной операции у Кирилловки, решено было произвести глубокую разведку Таганрогского залива. Посланная для этого в рекогносцировку канонерская лодка «Алтай» 30 — го мая под нижним Бердянским маяком впервые встретила вооруженную паровую шхуну с такой же баржей на буксире. Происшедшая между ними перестрелка на больших дистанциях окончилась повреждением баржи красных, после чего оба неприятельских судна начали отступать и попытались уйти в Бердянский порт. «Алтай», продолжая перестрелку, сблизился с неприятелем. В ходе боя вооруженная неприятельская паровая шхуна была потоплена, баржа с грузом муки на борту (около 600 пудов) была захвачена, взята на буксир и отведена в Геническ.

2 — го и 3 — го июня флотской разведке (канонерские лодки «Урал» и «Грозный») пришлось иметь дело уже с тремя — четырьмя вооруженными судами красных, которые были отогнаны от маяка Белосарыйского к Мариуполю. Это были ледокол № 4 (вооружение: два 130-мм орудия), паровая шаланда «Орна» (два шестидюймовых орудия) и две буксирные баржи (по одному шестидюймовому орудию).

Кроме того, было установлено, что вход в Таганрогский залив между косой Белосарыйской и Должанской минирован. С этих пор пришлось установить за красными наблюдение дозорными кораблями Азовского отряда судов, постоянно державшимися у входа в Таганрогский залив.

6 — го июня канонерки «Грозный» и «Страж» обстреляли маяк на Белосарайской косе (между Бердянском и Мариуполем), а затем пытались высадить здесь разведывательный десант. Вечером того же дня у Бердянска произошел настоящий морской бой: красная канонерская лодка «Свобода» (бывшая «Орна», 500 т, одно 130-мм орудие) с плавбатереей №5 (одно 152-мм орудие) на буксире в течение двух часов с дистанции в 35 — 40 каб перестреливалась с тремя белыми кораблями, опознанными как «Урал», «Алтай» и «Никола Пашич». Плавбатарея выпустила около сотни снарядов, добившись как минимум одного пропадания в «Алтай» — по последующим показаниям перебежчиков, на канонерке было убито шесть и ранено девять моряков. В итоге белый отряд отошел к югу, не добившись ни одного попадания.

8 — го июня канлодки «Амур», «Алтай», «Грозный», «Терец», «Страж», «Урал», «Салгир», «Кавказ» подошли к Бердянску и начали обстреливать его. Однако после ответного артогня находившихся в порту плавучей батареи «Мирабо» и канлодки «Свобода» корабли белой Азовской флотилии ушли в сторону Керчи. Но на следующее утро «Страж», «Урал» и «Салгир» вновь появились на горизонте, встали в 25 кабельтовых от берега на якорь и начали обстрел порта. Во время артобстрела пробило корпус красной плавбатареи «Мирабо». Команда плавбатареи быстро заделала пробоину, устранила другие повреждения.

К вечеру Бердянск оказался в полукольце множества неприятельских судов. Первоначально экипажи «Свободы» и «Мирабо» приняли решение взорвать свои суда и по суше пробиваться к своим. Но потом изменили это решение и ночью сумели незаметно пройти к Обиточной косе, а затем, обойдя суда противника близко от берега, попытались пройти к Мариуполю, но были замечены и подверглись интенсивному обстрелу. В результате канлодка «Свобода» получила серьезные повреждения и выбросилась на берег, а плавбатарея «Мирабо» лишилась хода и была оставлена командой. Плавбатарею белые взяли на буксир и отвели в Керчь.

Крымские дела. Структура власти

В апреле 1920 — го года в Крыму запасы топлива были совершенно ничтожны: около сорока тысяч угля, до двадцати тысяч пудов нефти и столько же бензина. Железнодорожный транспорт и технические части ВСЮР были под угрозой полной остановки. У Черноморского флота, корабли которого стояли в портах Севастополя, Феодосии и Керчи, практически не осталось никаких запасов угля и масел.

Помимо угля отопительные нужды населения Крыма, где леса занимали сто двадцать тысяч десятин, в значительной степени удовлетворялись за счет дров. До 1914 — го года порубка в лесах была ограничена ради естественного возобновления леса и сохранения влажности почв, поэтому на полуостров ежегодно ввозилось почти полтора миллиона пудов дров. За пять с половиной лет мировой и Гражданской войн из за сокращения поставок и роста цен на дрова вместо максимально допустимой площади 18 тысяч десятин было вырублено 28 тысяч, причем в лесных дачах, лежащих близ дорог и самых удобных для вывоза.

Тем не менее, где допускалась замена угля дровами (в том числе и на железных дорогах), топливный кризис отчасти мог быть ослаблен при интенсивной порубке лесов. Причем интенсивность порубки должна была быть небывало высокой, поскольку население полуострова значительно уплотнилось. К местным жителям прибавились беженцы из центральных губерний: помещики, предприниматели, чиновники, интеллигенты с семьями, а также семьи офицеров, служивших во ВСЮР. Почти все они осели в городах, и к весне 1920 — го года городское население полуострова почти удвоилось, достигнув 800 тысяч.

22 — го апреля на первом же заседании Совета при главкоме ВСЮР, созданного Врангелем, новый главком поставил перед своим правительством задачу ускорить разработку Бешуйского угольного и Керченского нефтяного месторождений, а также начать поиск новых месторождений, чтобы покрыть топливные потребности Крыма и тем избавить почти пустую казну ВСЮР от необходимости закупать топливо и нефтяные горюче — смазочные материалы на заграничных рынках.

Решение топливной проблемы было возложено на Отдел горный и топлива (Гортоп). В апреле в ходе затеянной Врангелем реорганизации центрального аппарата гражданского управления Гортоп был включен в состав громоздкого Управления снабжений. В мае для добычи бешуйского угля Гортоп создал казенное предприятие «Бешуйские каменноугольные копи», где установил повышенные оклады служащим и рабочим, и Управление Бешуйскими каменноугольными копями.

Планировалось довести добычу от 30 тысяч пудов в месяц до 200 тысяч пудов, что по самым оптимальным расчетам позволило бы сократить ввоз угля до 500 тысяч пудов в год.

Но уже в июне А.В. Кривошеин, приглашенный Врангелем на должность главы правительства, добился выделения из Управления снабжений отделов, которые прежде входили в Управление торговли и промышленности ВСЮР (включая Гортоп), и воссоздал Управление торговли и промышленности (по образу и подобию аналогичного министерства императорской России). Гортоп, с одной стороны, активно занялся геологоразведкой и организацией добычи топлива в Крыму, с другой — закупкой угля и нефтепродуктов. В мае для добычи бешуйского угля Гортоп создал казенное предприятие «Бешуйские каменноугольные копи», где установил повышенные оклады служащим и рабочим, и Управление Бешуйскими каменноугольными копями.

Для быстрой доставки бешуйского угля железным дорогам Врангель еще в мае приказал начать постройку углевозной узкоколейки от Бешуя до станции Сюрень, чтобы соединить угольные копи с железнодорожной магистралью Севастополь — Симферополь. Однако постройка тормозилась острым недостатком рельсов и шпал, склады которых на территории Крыма отсутствовали. Для постройки ветки в 20 — 25 верст пришлось снимать станционные пути и подъездные пути на соляных промыслах. Крайне медленно поступали шпалы, которые заготовлялись в лесу и с трудом вывозились на крестьянских подводах, мобилизованных в порядке подводной повинности из-за уклонения крестьян — подводчиков и противодействия «зеленых». «Зеленые» из числа обычных дезертиров и бандитов нападали на лесозаготовки в надежде поживиться. Части же руководимой большевиками Крымской советской повстанческой армии стремились сорвать лесозаготовки. По самым оптимальным расчетам постройка ветви Бешуй — Сюрень не могла быть окончена ранее октября. Бешуйские копи охранялись подразделениями военизированной Государственной стражи, тем не менее партизанские отряды активно препятствовали добыче и вывозу угля. Командование Крымской советской повстанческой армии считало одной из своих главных задач лишить белых топливной базы в Крыму. С июня нападения на управление копями в Бешуе и базу горных (геологоразведочных) работ в Козьмодемьянском монастыре приняли регулярный характер. Партизаны забирали деньги и вещи, разгоняли инженеров и служащих, поджигали добытый уголь, препятствовали его вывозу.

Вместе с тем партизаны не препятствовали постройке узкоколейки Бешуй — Сюрень, полагая, что она будет закончена к занятию Крыма Красной армией.

Предполагалось также наладить нефтедобычу на Ченгелекских нефтепромыслах. Но скудость разведанных запасов топлива, нехватка финансовых средств (прежде всего из — за гиперинфляции, разогнавшейся еще в деникинский период) и технические трудности расширения добычи пока не позволяли врангелевскому правительству создать топливную базу в Крыму.

Поэтому Гортоп сосредоточил усилия на закупках — самостоятельных и через контрагентов -топлива и нефтепродуктов в Батуме и Константинополе. Суммы в валюте, как бюджетные, так и выручаемые контрагентами за счет вывоза сырья, Гортоп сумел удовлетворить потребности армии, транспорта и промышленности почти на 50%.

Последним местным источником топлива оставались крымские леса. Потребности Крыма и безлесной Северной Таврии составляли около тридцати миллионов пудов дров ежегодно, включая потребности населения, промышленности и железнодорожного транспорта. В апреле в составе Управления снабжений был создан Отдел заготовок древесного топлива, на который Совет при главкоме возложил задачу обеспечения сохранности леса и заготовки его (как топлива и как строительного материала) в казенных дачах. В июне отдел был передан в состав сначала Управления торговли и промышленности, а затем — Управления земледелия и землеустройства, где на его основе был образован Лесной отдел. Крымский лес был разделен на девять лесозаготовительных районов, в которых учреждениям отводились казенные лесные дачи для заготовки дров. Управление торговли и промышленности предполагало, что заготовка дров будет вестись прежде всего «хозяйственным способом», т. е. силами самих учреждений, и только по особому разрешению допускалась заготовка дров через контрагентов (частные фирмы). При этом заготовка дров, шпал и телеграфных столбов для железных дорог, действующих и строящихся, в мае была сосредоточена в Службе лесных заготовок Управления начальника военных сообщений. Однако именно лесное ведомство оставалось главным тормозом для лесозаготовок. Заведующие лесничествами, лесники и лесные ревизоры под предлогом сохранения леса медленно отводили участки, самовольно повышали цены на лес (кладя разницу в свой карман), отказывались отпускать учреждениям дрова в кредит (когда у тех не было денег из — за перебоев с финансированием), удаляли из леса контрагентов. При этом для учреждений лес рубился лесорубами крайне неряшливо, дрова и шпалы оказывались разбросанными в самых глухих местах, что затрудняло их вывоз. Одновременно они способствовали частным лесозаготовкам, отправляя заготовленный лес на частные лесопилки и получая от этого немалые барыши. Кроме того, крестьяне Крыма всячески старались уклониться от подводной повинности по вывозу дров из леса: в лесном бездорожье ломались телеги, которые негде было починить (в мастерских не было металла и угля), и калечились лошади, последние в хозяйстве, которые требовались для полевых и других крестьянских работ. К тому же забронированные для перевозки дров подводы силой забирались войсковыми частями. В итоге на перевозке дров фактически работало не более трети подвод, формально выделенных для лесозаготовок комиссиями по мобилизации подвод. Наконец, настоящую «войну за дрова» против врангелевских лесозаготовителей (учреждений и их контрагентов), а также против подразделений Государственной стражи, охранявших лесозаготовки, развернули красные партизаны. С целью оставить железные дороги как без топлива, так и без шпал отряды повстанческой армии блокировали то один лес, то другой, изгоняя и не пуская лесорубов и подводчиков, отбирая деньги у заготовителей, сжигая заготовленные дрова и шпалы.

Чтобы спасти железнодорожный транспорт, Врангель в июне приказал передавать железным дорогам заготовленные дрова всех ведомств, а также реквизировать дрова у частных владельцев с уплатой по рыночной цене. Эти чрезвычайные меры, вызвав недовольство спекулянтов дровами и трения между ведомствами, дали всего 9% количества дров, поставленных железным дорогам. Так или иначе Врангель и его правительство приложили немало усилий для преодоления расстройства железнодорожного транспорта путем решения сложнейшей задачи снабжения его топливом. С другой стороны, они стремились найти оптимальную схему управления железными дорогами. В начале апреля выделенный из расформированного Хозяйственного управления Отдел путей сообщения был сначала передан в Гражданское управление, а затем реорганизован в самостоятельное Управление путей сообщения, которому были подчинены Южные железные дороги и строительство железной дороги Джанкой — Перекоп. Но уже через несколько дней (несомненно, по настоянию старших военных чинов) управление было упразднено и Отдел путей сообщения передан в Управление начальника военных сообщений, в результате чего железные дороги попали в полное распоряжение штаба главкома. Однако из — за острой нехватки топлива даже военные перевозки, как и перевозки казенных грузов (зерна, закупленного для экспорта), осуществлялись с большими перебоями.

Помимо острейшей нехватки топлива расстройство железнодорожного сообщения во врангелевской Таврии усугубляла острая нехватка исправного подвижного состава, прежде всего паровозов. К началу лета, с учетом паровозов, захваченных на станциях Северной Таврии, на всю врангелевскую территорию, бывшую Таврическую губернию, было всего 48 паровозов, из которых более трети стояли неисправными. Хотя поломки зачастую носили мелкий характер, ремонт был невозможен из — за отсутствия запасных частей. Классных вагонов в ходу почти не было, только товарные и теплушки, побитые и нуждавшиеся в ремонте. При этом значительная часть паровозов и вагонов была занята штабами, учреждениями и частями Русской армии, а также гражданскими учреждениями. При всей ничтожности длины рельсовой сети Таврии количество подвижного состава, обслуживавшего их, не уступало тому количеству, которое обслуживало тыловые учреждения всего Юго — Западного фронта русской дореволюционной армии в годы мировой войны.

Наконец, работу железных дорог дезорганизовывали самочинные действия войсковых частей. Минуя Управление начальника военных сообщений, командиры частей заставляли железнодорожников менять время и направление движения поездов. Ссылаясь на «неотложные нужды фронта», технические части не только отбирали топливо, но даже разрушали запасные и объездные пути ради того, чтобы распилить шпалы на дрова (для газгольдеров). Неоднократные грозные приказы Врангеля, запрещавшие такие действия, пагубные для транспорта, военачальниками игнорировались. Железнодорожный транспорт обслуживал прежде всего Русскую армию: обеспечивал перевозки предметов военного снабжения, войсковых частей и т. д.

* * *

Вступая в главное командование Вооруженными силами на юге России, когда их остатки отступили в Крым, Врангель едва ли не главную причину поражений 1919 г. видел в том, что Колчаку и Деникину «связывали руки» «полустатские» правительства — Временное всероссийское и Особое совещание. Сам он являлся убежденным сторонником широко распространенной тогда идеи: в условиях войны и хозяйственной разрухи действенной формой правления может быть только военная диктатура — нечто сродни власти командующего армией.

После его назначения главкомом сенаторы, заблаговременно эвакуированные в Ялту, совместно с представителями правых крымских организаций подали ему докладную записку о форме правления. Они предложили установить военную диктатуру: «другого устройства власти, кроме военной диктатуры, при настоящих условиях мы не можем признать». И «упростить» аппарат управления — образовать при главкоме Совет из назначенных им начальников центральных управлений, а «высшее наблюдение за законностью» возложить на Сенат.

29 — го марта Врангель ввел новое «Положение об управлении областями, занимаемыми Вооруженными силами на юге России»: «Правитель и главнокомандующий… обнимает всю полноту военной и гражданской власти без всяких ограничений». Казачьи войска ставились в подчинение главкому ВСЮР, а «земли казачьих войск» объявлялись «независимыми в отношении самоуправления». Непосредственно подчиненные главкому его помощник, начальник его штаба и начальники управлений — Военного, Морского, Гражданского, Хозяйственного, Иностранных сношений, — а также Государственный контролер составили Совет при главкоме, «имеющий характер органа совещательного».

В тот же день Врангель свел остатки всех министерств в четыре управления: Гражданское (внутренние дела, земледелие и землеустройство, юстиция и народное просвещение), Хозяйственное (финансы, продовольствие, торговля и промышленность, пути сообщения), Иностранных сношений и Государственный контроль. По сути, чисто механически соединил более или менее близкие отрасли управления под властью одного начальника.

Среди хозяйственных ключевое место осталось за Управлением финансов. Оно занималось своим прежним делом: эмиссией, пополнением бюджета, регулированием денежного обращения, стабилизацией курса рубля. В него входили отделы: кредитный, акцизно — монопольный, счетно — казначейский, таможенных сборов. Кредитному отделу подчинялись местные отделения Госбанка, через которые проходило финансирование из бюджета государственных учреждений, армии и флота. Акцизно — монопольный ведал сборами косвенных налогов и фискальными монополиями, разрабатывал проекты по их введению. Отделу таможенных сборов, ведавшему сбором таможенных пошлин, подчинялись тринадцать таможенных застав в портах Крыма и Северной Таврии.

Хозяйственное управление было разделено на два — Управление снабжений и Управление финансов.

Ввиду крайней скудости хозяйственных ресурсов Крыма, Управление снабжений должно было предельно централизовать закупки, как на полуострове, так и за границей, топлива, продовольствия, промтоваров, военных материалов и поставку их армии, флоту и населению. В него вошли отделы, ведавшие торговлей, промышленностью, топливом и продовольствием. Начальником его Врангель назначил генерала П. Э. Вильчевского, бывшего начальника снабжений Кавказской армии.

* * *

Весь апрель Врангель сколачивал правительство из своих приверженцев и советников. На должность своего помощника по гражданской части Врангель пригласил из Парижа A.B. Кривошеина, выехавшего туда еще до смены главкома. Врангель высоко ценил в Кривошеине это сочетание политической чуткости, гибкого ума и бюрократического опыта, а недоверие к нему со стороны Деникина считал самой хорошей рекомендацией. Потому и говорил не раз, что Кривошеину он «целиком доверяет дела внутреннего управления».

Во главе Гражданского управления Врангель поставил С. Д. Тверского, бывшего Воронежского губернатора и главноначальствующего Харьковской губернии в 1919 г.

Начальником Управления земледелия и землеустройства, по рекомендации Кривошеина, он назначил сенатора Г.В. Глинку, бывшего начальника Переселенческого управления, сподвижника Столыпина. Человек стойких монархических взглядов, Глинка после печального опыта деникинской аграрной политики также пришел к твердому убеждению: без аграрной реформы Россию от большевизма не спасти.

Управление снабжений до июня представляло собой конгломерат мало связанных друг с другом гражданских и военных отделов и управлений. В него входили, с одной стороны, Артиллерийское, Интендантское и Ветеринарное управления, Инженерно — технический отдел, Отделение ремонтирования (пополнения конского состава), с другой — отделы торговли, промышленности, продовольствия, горный и топлива, торговых портов и мореплавания. Все это громоздкое сооружение, части которого были вдобавок разбросаны по всему Севастополю, объединялось лишь сверху — властью начальника управления. Дабы расширить возможности генерала Вильчевского в плане привлечения частных фирм к поставкам на армию, ему в помощники по гражданской части был назначен инженер С.С. Демосфенов. Однако этот предприниматель — хлеботорговец, приобретший на Белом юге скандальную известность, вскоре был снят за участие в грандиозных спекулятивных махинациях.

Кривошеин, стремясь избавить предпринимательскую деятельность от вмешательства военных, добился от Врангеля выделения из Управления снабжений тех отделов, которые прежде входили в ведомство торговли и промышленности, в самостоятельное управление. И 15 — го июня было воссоздано Управление торговли и промышленности в составе тех же отделов: торговли, промышленности, продовольствия, горного и топлива, торговых портов и мореплавания.

Отдел горный и топлива занимался и организацией добычи топлива в Крыму, и закупкой горюче — смазочных материалов на внешнем рынке. Отдел промышленности вел учет предприятий и должен был способствовать восстановлению производства путем кредитования. Отдел продовольствия производил через конторы своих уездных и городских уполномоченных по продовольствию (уполпродов) закупки хлеба, скота и продуктов.

Отделение внешней торговли давало заключения на ходатайства о вывозе сырья и составлявшее договора с экспортерами. Все отделы управления имели своих уполномоченных губернского, уездного и городского ранга, руководивших конторами, а само управление -представительства (Торговые агентства) в некоторых крупных иностранных портах. Численность чиновников местного и заграничного аппаратов превышала численность их в центральном аппарате ведомства.

Управление государственного контролера (Государственный контроль) осуществляло контроль за финансовой деятельностью ведомств, то есть расходами отпускаемых им бюджетных средств. До июня должность Государственного контролера занимал A.A. Васильев, затем был назначен прибывший из Парижа Н.В. Савич. Работа этого управления в значительной степени была бесполезной, поскольку расходы проверялись по факту и ведомства часто присылали отчетность с большим опозданием, да еще не прикладывая необходимых документов. Когда же контроль не утверждал присланные ему проекты, поскольку они требовали больших затрат, начальники ведомств часто игнорировали его мнение и получали все необходимые разрешения у Кривошеина и Врангеля в обход Госконтроля.

Отдел путей сообщения при расформировании Хозяйственного управления был сначала передан в Гражданское управление, а затем выделен в самостоятельное управление, которому были подчинены Южные железные дороги и строительство железной дороги Джанкой — Перекоп.

Наконец, 27 — го апреля по указанию Врангеля Совет при главкоме выделил Отдел юстиции из Гражданского управления и преобразовал его в Управление юстиции. В качестве местных учреждений ему подчинялись Харьковская судебная палата, организованная в 1919 года для Харьковской области и обосновавшаяся теперь в Крыму, и Симферопольский окружной суд. За этой реорганизацией несомненно стояло желание главкома отделить гражданское правосудие от ведомства внутренних дел (политического и уголовного розыска) и тем придать ему хотя бы видимость независимости. Начальником Управления был назначен сенатор Н.Н. Таганцев, который по решению Совета при главкоме был наделен «правами министра юстиции», то есть одновременно являлся и генерал — прокурором.

* * *

Как и при Деникине, при Врангеле военное ведомство упорно подминало под себя все гражданские. Окружавшие Врангеля генералы — Шатилов, Коновалов, Архангельский, Вязьмитинов, Никольский и другие, — слабо разбирались в экономике и «внутренних делах». Однако считали себя выше начальников гражданских управлений и полагали возможным вмешиваться не только в решение общегосударственных вопросов, но и в конкретные дела хозяйственных ведомств. Кривошеин использовал весь свой авторитет, чтобы противостоять такому бесцеремонному вмешательству, однако удавалось это не всегда. И генералы со свойственными военным натиском и скоропалительностью часто навязывали начальникам центральных управлений свои решения или просто отдавали тем приказы.

Не находя в себе твердости противостоять им, но неся ответственность за последствия выполнения некомпетентных, а то и невежественных решений и приказов генералов, высшие гражданские чиновники оказывались перед выбором: или выполнять их во вред делу, или саботировать с риском для служебного положения. И все заканчивалось в лучшем случае курьезом, а в худшем — впустую растраченными деньгами и иным ущербом.

В свою очередь местные военные власти — начальники гарнизонов и коменданты — совершенно не считались с законными требованиями гражданских ведомств. И еще грубее вмешивались в деятельность губернских и уездных учреждений и органов городского и земского самоуправления, разворачивая ее, часто под угрозой применения силы, в направлении «удовлетворения нужд фронта». Командиры частей и коменданты не раз отбирали дрова у железных дорог, государственных учреждений и городских управ. Случалось, и запасные пути разбирали, чтобы распилить шпалы на дрова. Технические части для пополнения своих парков или забирали материалы, оборудование и инструменты частных заводов и мастерских, или превращали их в собственные ремонтные базы. В том и в другом случае они совершенно игнорировали как протесты владельцев, так и увещевания местных органов Отдела промышленности.

Канцелярии глав ведомств были завалены жалобами своих чиновников с мест на грубый произвол военных. Но попытки центральных гражданских управлений пресечь эту порочную практику, которая вела в том числе и к дезорганизации местного аппарата гражданского управления, успеха не имели. Ибо вмешательство военных в работу местных государственных учреждений и органов городского и земского самоуправления, а также полное игнорирование их законных требований и протестов питалось как действительными нуждами армии, так и враждебностью фронтового офицерства к «тыловым» и «статским».

17.Мероприятия по пополнению боевого элемента ВСЮР.

Успешные в целом операции по эвакуации Одессы и Новороссийска дали возможность поставить «под ружье» не менее 55 тысяч боеспособных штыков и сабель. Однако необходимо было искать и новые источники пополнения. Таковыми в обозримом будущем могли стать те воинские чины армии, которые находились на излечении в Крыму, а также остатки северо — западной армии и северной армии. Можно было рассчитывать на пополнения из числа тех, кто успел уйти в Румынию при эвакуации Одесского района. Перспективы эвакуации в Крым осложнялись позицией властей Румынии, отказывавшихся пропускать русские войска. Однако под нажимом Верховного Совета Антанты (главным образом французов) бухарестское правительство в середине мая согласилось на транзит через свою территорию. В румынский порт Галац был направлен транспорт «Херсон». Первый эшелон вышел из Галаца уже 5 — го июня. «Херсон» вывез в Феодосию 245 человек. Второй эшелон (около 300 человек) следовал по железной дороге до дунайских портов Рени и Галац, затем офицеров и нижних чинов на баржах перебрасывали в устье Дуная — в Сулин, где уже находился пароход «Спарта». Но румыны отказались его выпустить, требуя, чтобы количество людей в эшелоне соответствовало числу посадочных мест на пароходе. Отсутствие свободных мест отсрочило срок эвакуации еще на несколько дней.

Дабы сделать румын более сговорчивыми Врангель пошел на риск. 8 — го июня июня возле Констанцы крейсировали крейсер «Генерал Корнилов» и эсминец «Беспокойный». После такой демонстрации, румынские власти более препятствий эвакуации уже не смели чинить. В Сулине всех желающих взял на борт пароход «Спарта», проследовавший затем в Феодосию.

В Крыму, из прибывших из Румынии был сформирован маршевый батальон, обращенный затем на пополнение 4 — й пехотной дивизии (400 человек).

Наконец, начали возвращаться выздоравливающие офицеры и чины армии, ранее эвакуированные в Болгарию, в Константинополь и в Салоники. В Севастополе, в этой связи началось формирование 1 — й запасной бригады (командиром которой был назначен генерал — майор И. И. Ветвеницкий).

В середине мая 1920 года Врангель направил в Ревель транспорт «Рион» для эвакуации чинов бывшей северо — западной армии Юденича. 27 — го мая транспорт прибыли в Ревель, однако прием чинов армии Юденича и членов их семей, а также беженцев, затянулся до 5 — го июня из — за разного рода проволочек, чинимых эстонскими властями, а так же ввиду отсутствия необходимого количества угля. Наконец, не без помощи Лианозова, бывшего главы правительства Северо — Западной области, и некоторых русских финансистов, уголь удалось получить у финнов. 5 — го июня транспорт «Рион» покинул ревельский рейд, унося около 700 человек.

Весной 1920 года, когда английскому правительству стали окончательно ясны успехи белых на юге России в деле эвакуации деникинской армии из Новороссийска, было решено содействовать отправке чинов северной армии в Крым. С этой целью генералу Миллеру, с мая 1920 — го года представлявшему в Париже интересы правительства генерала Врангеля (главноуполномоченный по военным и морским делам ген. П.Н. Врангеля в Париже), английской стороной был передан пароход «Ломоносов», намечены к передаче ледокол «Козьма Минин» и три ледокольных парохода, ремонтировавшиеся в Англии, которые были все это время под русским флагом.

На имевшиеся в распоряжении Миллера средства (а также за счет средств, перечисленных генералом Юденичем и собранными среди эмигрантов по подписке), удалось подготовить к отправке в Ревель пароход «Ломоносов», находившийся «под командованием» контр — адмирала Б.А. Вилькицкого. Судно на тот момент находилось в Тронхейме, неподалеку от Варнесмуена — военного лагеря, где располагались на положении интернированных прибывшие из России с генералом Миллером (663 человека). «Ломоносов» принял 20 сухопутных и морских офицеров, около 50 солдат, 40 матросов, 26 военных и гражданских чиновников, врача, а кроме того, 60 женщин и детей (из них 9 детей в возрасте до 5 лет). В конце июня судно прибыло в Ревель и приняло на борт 278 офицеров, 9 чиновников, 7 врачей и 660 нижних чинов бывшей северо — западной армии во главе с контр — адмиралом Пилкиным, и около 300 гражданских лиц (в том числе 80 женщин и детей. Это во многом объяснялось тем, что эстонские власти в самом ближайшем времени предполагали ввести требование о высылке всех беженцев не нашедших себе работу…в РСФСР!

Затем пароход направился из Ревеля в Севастополь (с заходами в Гавр и в Саутгемптон, где предполагалось принять еще некоторое число военных, выразивших желание следовать в Крым для зачисления в русскую армию Врангеля). В Гавре были приняты на борт 45 моряков, в Саутгемптоне на борт «Ломоносова» поднялись бывший командующий Северо — западной армии (после отставки Юденича в ноябре 1919 — го года) генерал — лейтенант П.В. Глазенап и 35 русских моряков из числа команды крейсера «Аскольд».

В Севастополь пароход «Ломоносов» пришел в конце июля. По прибытии в Севастополь, бывшие чины северной и северо — западной армий были обращены на формирование маршевого батальона, временно расквартированного в казармах Брестского полка. Впоследствии батальон был включен в состав 7 — й пехотной дивизии.

Летом 1920 года генерал — майор Бобошко вывез в Польшу несколько эшелонов военнослужащих Северо — Западной армии. В Латвии генерал Пален и полковник Сергеев формировали отряд, который намеревались вывезти в Брест и Варшаву. Последнее было связано с начавшейся работой Б. В. Савинкова по созданию русского политического центра в Польше. 23 июня 1920 года Савинков заключил устное соглашение с Ю. Пилсудским о создании Русского эвакуационного (позднее — политического) комитета (РЭК). Савинков рассчитывал создать отряд из девяти тысяч человек, три тысячи из которых он предполагал набрать в Прибалтике. Для этого в Ригу был командирован его ближайший сотрудник А. А. Дикгоф — Деренталь, вступивший в контакт с Сергеевым и Паленом.

Для восполнения убыли в войсках и пополнения строевых частей ранее выбывшими по болезни и ранениям, в первых числах июня 1920 — го года решением командования ВСЮР был начат вывоз чинов армии из госпиталей и больниц, находящихся за рубежом: в Болгарии, Греции, Турции, Румынии, на Кипре. Для того, чтобы возвращение чинов армии носило централизованный характер, решение было оформлено в виде директивы генерала Врангеля от 22 — го июня 1920 — го года, а выполнение директивы было возложено на военного представителя Юга России в Константинополе генерала Лукомского, который организовал «центральный пункт сбора» на острове Лемнос. Еще в 1915 — м году остров Лемнос, занятый союзниками, использовался в качестве военно — морской базы кораблей для подготовки к Дарданелльской операции. Именно здесь отрабатывались действия будущей высадки в Галлиполи 25 — 26 — го апреля 1915 — го года. Почему же выбор Лукомского пал именно на Лемнос? Среди всех русских воинских и беженских лагерей, существовавших на тот период времени остров Лемнос стоит особо. Главная причина — это то, что раненые и больные военнослужащие и члены их семей стали сюда прибывать еще в начале 1920 — го года, задолго до начала Новороссийской эвакуации в марте.

Военные неудачи и политические ошибки, особенно по отношению к казачеству, сделанные руководством ВСЮР во главе с генералом А.И.Деникиным привели к отступлению Белых армий и началу первичной эвакуации из Новороссийска раненых и больных военнослужащих. В качестве мест для размещения англичане и французы предложили свои военные базы с уже имеющейся инфраструктурой госпиталей и лазаретов в районе Константинополя, Мраморного моря (Принцевы острова) и остров Лемнос (Греция), расположенный после выхода из Дарданелл. По окончании Первой Мировой войны на Лемносе, в районе города Мудрос, имелась база «союзников» и медицинские учреждения.

На июнь 1920 — го года русских воинских чинов и беженцев на Лемносе находилось в лагерях 3000 — 3500 человек, а к концу июля — 4617.

24 — го июня с Лемноса в Крым отправился транспорт — «Екатеринослав», приспособленный под госпитальные нужды, имевший на борту 550 человек из числа оправившихся от ран и болезней, и возвратившихся в строй армии, а также 120 гражданских лиц из числа семей военных, находившихся в Крыму или ныне возвращающихся туда (обратным рейсом, из Севастополя на Лемнос, транспорт вывез около 130 раненных, нуждающихся в лечении дольше пяти недель, 200 так называемых «временных эвакуантов» из числа гражданского населения, пожелавшего на время покинуть Крым).

30 — го июня транспорт «Екатеринодар» перевез из Болгарии в Севастополь 345 военных чинов.

Бой за Бериславский плацдарм

2 — му армейскому корпусу генерала Бредова (4 — я, 5 — я, 7 — я пехотные дивизии, Терская казачья дивизия, 4 — я стрелковая дивизия, сводно — гвардейская бригада) общей численностью до тринадцати тысяч штыков и сабель, предстояла трудная задача: прикрывать Северную Таврию на фронте более ста верст.

Участки были разбиты между дивизиями: от Большой Лепетихи до Каиры Западные исключительно: 4 — я стрелковая дивизия генерала Непенина; от Каиры Западные включительно до колонии Софиевка Нассаусская исключительно: два полка 5 — пехотной дивизии; общий резерв в Ольговке: 16 — й Ладожский полк 5 — й пехотной дивизии; от колонии Софиевка Нассаусская включительно до Британы включительно: два полка 4 — й пехотной дивизии; от Британы исключительно до Корсунского монастыря включительно: 2 — й Кавказский стрелковый полк 4 — й пехотной дивизии; общий резерв: 2 — я Терская пластунская бригада; от Корсунского монастыря исключительно до Голой пристани включительно: сводно — гвардейская бригада.

Вечером 8 — го июня 2 — м армейским корпусом была завершена переброска в Берислав войск, образовавших Заднепровскую группу: 7 — й пехотной дивизии и Терской казачьей бригады из состава Терской казачьей дивизии.

В Бериславе, перед Каховской переправой, была образована предмостная позиция. Это диктовалось исключительно военной необходимостью: правый берег командует над левым, своей высотой, в особенности в районе Каховки, совершенно закрывая то, что делается там, и позволяя наблюдать противнику все, что делается у белых даже в глубоких тылах. Таким образом, артиллерия красных могла иметь ряд великолепных позиций и наблюдательных пунктов, белые же — никаких. У Каховки, Корсунского Монастыря, Казачьих Лагерей, Алешек берег красных охватывает полукругом, позволяя развить перекрестный огонь артиллерии и, следовательно, отогнать охраняющие части и произвести переправу. К северу от Каховки местность у Днепра с большими плавнями и массою протоков не сулила успеха переправе крупных сил.

Передний край обороны плацдарма был организован на удалении, исключающем ведение по переправе артиллерийского огня противника.

Передовая линия обороны проходила по линии: Николаевка — Бургунка — хутор Орлова — колодец севернее хутора Орлова — летние Бериславские хутора — балка Дремайловка — немецкая колония Кластендорф — берег Днепра. Она состояла из отдельных окопов и взводных опорных пунктов, на отдельных участках усиленных проволочными заграждениями;

Главная линия обороны проходила по линии: река Каменка — Шилова колония — балка Каменка – балка Гультина — немецкая колония Новый Берислав и состояла из двух — трех линий групповых окопов, усиленных двумя линиями проволочных заграждений и соединенных ходами сообщения. Здесь же были подготовлены наблюдательные пункты, артиллерийские позиции и блиндажи для укрытия личного состава.

Предмостная линия обороны проходила по окраине Берислава и предназначалась для защиты переправы через Днепр.

Штакор и корпусной резерв (1 — я Терская пластунская бригада и Туземная конная бригада генерал — майора Крымшахалова) расположились в районе Чаплинки (хутор Балтазаровка).

Выделение Туземной бригады в резерв корпуса оправдывалось ее недостаточной боеспособностью и требовало именно такого расположения.

Местность предстоящего боя была в кратких чертах следующая: район с запада и севера прикрывался Днепром, имеющим много плавней и притоков. Левый берег Днепра ровен, как стол, покрыт отдельными деревнями и хуторами. Участок Каховка — Чалбаса, Большие Маячки — Корсунский Монастырь удобопроходим всюду. Район Казачьи Лагери — Алешки и Голая Пристань — Чалбасы перемешан песками и болотами, затрудняющими движение крупных масс.

Генерал Бредов полагал, что защита переправы не сулит никаких успехов, но зато может принести огромные потери, артиллерия корпуса будет разбита и вряд ли даже сможет сняться с позиций.

9 — го июня части 15 — й советской стрелковой дивизии предприняли атаку позиций 2 — го корпуса на Бериславском плацдарме. Задача красным частям была формулирована приказом по 13 — й Армии следующим образом: «Форсирование Днепра, разгром живой силы противника». Атака была отбита, противник отступил с большими потерями. Воздушной разведкой выяснилось днем, что наибольшее скопление красных производится у Ольговки, почти напротив Корсунского Монастыря. Около 14 — ти часов инженерными частями 2 — го корпуса закончилось наведение второго моста у Каховки, к 17 — ти часам на плацдарм скрытно переправилось 500 пластунов 2 — й Терской пластунской бригады полковника Белогорцева с артиллерией и броневиками.

На рассвете 10 — го июня началось новое наступление против Бериславского плацдарма. Красные двигались крайне осторожно, видимо, опасаясь западни, и дали генералу Скалону, начдиву 7 — й пехотной дивизии, заблаговременно выдвинуть на угрожаемый участок резерв и сконцентрироваться для контрудара.

После короткого огневого боя, части 15 — й стрелковой дивизии красных двинулись в наступление и сразу же попали под сильный артиллерийский огонь. Под огнем, один батальон красной пехоты стал энергично наступать от Николаевки, тесня пехоту 83 — го Самурского полка за балку Большой Городок. Вскоре белые были сбиты и выбиты в овраги за Каменкой.

Части 44 — й бригады 15 — й стрелковой дивизии, наступавшие уступом за левым флангом авангардного батальона, движением вперед помешали белым и, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь, выбили пехоту 7 — й дивизии Скалона из Бургунки и оттеснили к гряде высоток западнее Шиловой колонии. Белые оказали здесь особенно упорное сопротивление, подпуская цепи красной пехоты на 100 — 150 шагов и в упор их расстреливая.

Около 13 — ти часов дня красные, силами двух полков, вновь перешли в атаку. Красные подошли к укреплениям с окопами полной профили, с двумя рядами проволочных заграждений и с хорошо пристрелянными рубежами для пулеметного и артиллерийского огня. С подходом красной пехоты к проволоке по ней был открыт бешеный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь. Несмотря на потери и огонь двадцати пулеметов с фронта и с правого фланга, полки, за отсутствием всякой технической помощи, с голыми руками приступили к прорыву проволочных заграждений. Потеряв во время этой работы 2/3 своего состава и почти весь командный состав, оба красных полка после блестящих побед теперь, в таком виде не удержались и бросились на «ура» в окопы. Под действием небывалого губительного огня с бросанием ручных гранат и при большом численном перевесе противника, ротам 7 — й пехотной дивизии пришлось отступить. Но сюда уже были переброшены пластуны.

С расстояния в 600 шагов наступающие цепи красной пехоты были встречены сильным ружейным и пулеметным огнем и отступили. Третья атака последовала только через три часа. Пластуны подпустили противника на 200 — 300 шагов, снова открыли сильный ружейный и пулеметный огонь и перешли в контратаку. Противник в беспорядке бежал, оставив на месте боя сотни убитых и раненых. На плечах противника пластуны ворвались в Бургунку. При своем отступлении противник был сбит в лощину, в бесформенную массу, но пользуясь темнотой и деревней, он отступил на юг и ушел из — под удара. Трофеями пластунов стали: два исправных орудия, семь зарядных ящиков, четыре пулемета, пленные (около 200 человек), тридцать здоровых лошадей и другая военная добыча.

Внезапная смелая контратака пластунов произвела огромное впечатление на советское командование. Неприятель отступил. Попытка советских войск овладеть укреплениями у Берислава кончилась неудачей, и красное командование категорически отказалось от новых атак.

Июньская операция в Северной Таврии

10 — го июня Врангель, уже имея сведения о бое на Бериславском плацдарме, из Джанкоя проехал поездом в Мелитополь, затем выехал в расположение 1 — го армейского корпуса, где в колонии Гальбштадт смотрел части Марковской и Корниловской дивизий. Полки были вполне достаточно укомплектованы, люди были бодры и веселы.

Ночью Врангель вернулся в Мелитополь, где представитель американской миссии адмирал Мак Колли пригласил генерала с женой и А.В. Кривошеиным по возвращении в Крым, пройти в Ялту на американском миноносце. Среди нервной лихорадочной работы Врангель с наслаждением желал бы оторваться от дел и провести несколько часов, любуясь морем и чудными видами крымского побережья. Однако, отдыхать не пришлось. В Мелитополе он получил одновременно телеграммы об отбитии атак на Бериславский плацдарм и о переходе противника в наступление в районе Большого Токмака. Получены были также сведения о подходе на восточный участок фронта конного корпуса Жлобы. Части последнего прибыли с Кавказа по железной дороге и высаживались на станциях Волноваха, Розовка, Царевоконстантиновка. 11 — го июня Врангель решил не дать противнику закончить сосредоточение и вырвать у него из рук инициативу, поэтому он отдал приказ:

— Донскому корпусу, оставив заслон на бердянском и мариупольском направлениях, сосредоточить главную массу конницы в район Верхний Токмак — Черниговка — Семеновка, имея задачей атаковать в дальнейшем противника на фронте Пологи — Вербовое;

-3 — му корпусу, оставив заслон на александровском направлении, главную массу своих сил, в том числе и всю конницу, и переданную из резерва Корниловскую дивизию, сосредоточить к северо — западу от Большого Токмака, имея задачей атаковать противника на фронте Вербовое — Орехов.

Однако 13 — го июня противник силою до полутора дивизий конницы, поддержанной бронепоездами и бронеавтомобилями, сам повел решительное наступление на фронте Поповка – Ново — Полтавка, продвигаясь на Верхний Токмак. Части 1 — й донской дивизии после жестокого, доходившего до сабельной схватки, боя, отошли на линию Михайловка — Бегам — Чокрак. Одновременно противник повел наступление и против 2 — й донской дивизии к северо — западу от Бердянска. На всем фронте 3 — го корпуса шли упорные бои.

Врангель отдал приказание донцам перейти в наступление и разбить верхне-токмакскую группу красных. Генералу Слащеву с Корниловской и 2 — й конной дивизиями продолжать выполнять прежнюю директиву, действуя против северной группы противника. Вместе с тем, Врангель решил подтянуть резервы и отдал распоряжение Марковской дивизии под командованием Кутепова перейти в село Веселое. Приказом Врангеля Кутепов временно был подчинен Слащеву. По этому поводу у Главнокомандующего был довольно резкий разговор с Кутеповым. Однако последний был вынужден признать военную необходимость — генерал Слащев руководил операцией и нецелесообразно было отменять единоначалие при ее проведении.

Попытки донцов перейти в наступление успехом не увенчались. Противник продолжал теснить их по всему фронту. Врангель немедленно послал приказание генералу Слащеву действовать возможно решительнее, с тем, чтобы по разгроме находящегося против него противника, отряд генерала Кутепова спешно направить на поддержку донцам в районе Гальбштадта. Отряд должен был прибыть туда к ночи на 14 — е июня. Врангель намечал нанести противнику, наступающему к юго-западу от Верхнего Токмака, согласованный дружный удар утром 15 — го июня.

Во исполнение этого 14 — го июня войскам даны были задачи:

-генералу Кутепову — к 12 часам 15 — го июня сосредоточить всю свою ударную группу (Корниловская, Дроздовская дивизии и 2-я конная дивизия) в районе Молочное — Тигервейде — Лихтенау. На рассвете 15 — го атаковать противника, обрушиться на правый фланг и тыл верхне — токмакской группы красных, донцам 1 — й дивизии атаковать с фронта, 2 — й дивизии и Донской гвардейской бригаде — в левый фланг и тыл;

-генералу Слащеву удерживать фронт Большой Токмак — Васильевка.

15 — го июня красная конница Жлобы продолжала теснить донцов. С тяжелыми арьергардными боями 1 — я донская дивизия продолжала отходить. На рассвете 16 — го июня 1 — я донская дивизия располагалась на фронте Нейкирх — Рикенау; 2 — я донская дивизия расположилась в Марьяновке – Ново — Спасская. На фронте 3 — го корпуса части продвигались с трудом. Однако ввод в бой Алексеевской дивизии должен был вскоре изменить положение дел.

16 — 18 — го июня донцы продолжали отходить, конница Жлобы продвигалась к юго — западу. Его сводный конный корпус к исходу дня 16 — го июня, разгромив Гундоровский полк, занял после сильного боя Верхний Токмак и Черниговку. В результате этого боя фронт армии Врангеля был прорван и Жлоба с боем вышел на линию Николайдорф — Шпаррау, а вечером 17 — го июня — в район Клефельд — Александркрон — Шардау — Мариенталь. В этом районе врангелевская конница, поддержанная удачными действиями бронемашин и авиации, нанесла из района хутора Михайловка контрудар, сильно потрепав ударную группу красных и вынудив ее к отходу на линию Гнаденфельд — Шпаррау.