Восточная легенда или 8-8 в пользу Японии

Нечасто в истории развития военной техники происходит так, что подробности разработки какого-либо вида вооружений оставались неизвестными даже спустя долгое время после того, как планы его создания канули в Лету. Однако именно так случилось с грандиозной морской программой Японии начала 20-х годов нашего столетия, вошедшей в историю под названием "8—8", по числу включенных в нее линкоров и линейных крейсеров небывалой мощности. Осуществление этой программы означало бы не просто колоссальное увеличение морских сил Страны Восходящего солнца, но и обострение отношений с Соединенными Штатами настолько, что последствия этого могли стать совершенно непредсказуемыми для судеб мира.

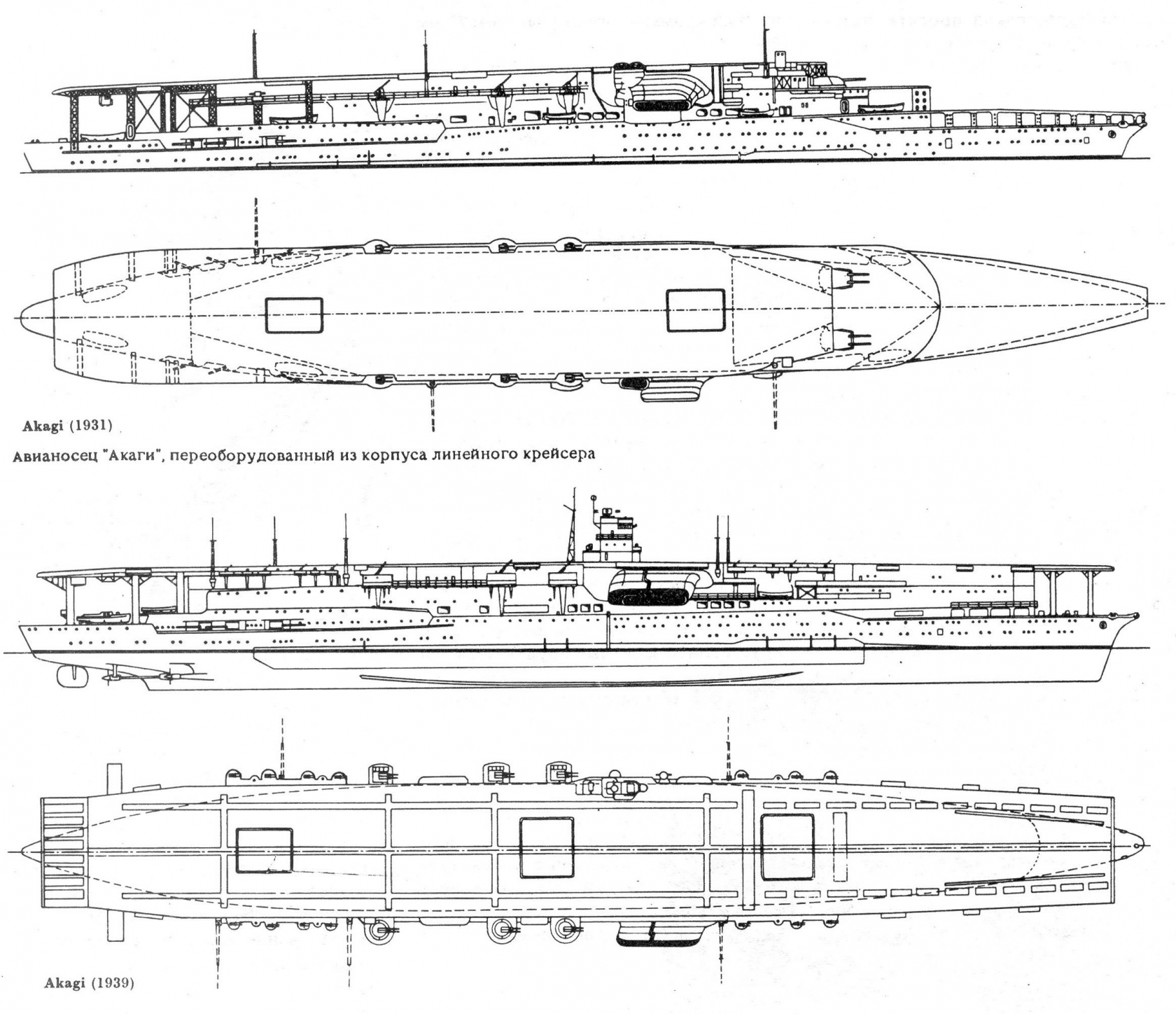

До исполнения этих широких планов дело не дошло, и когда в ноябре 1921 года представители морских держав собрались в Вашингтоне на конференции по ограничению военного судостроения, экспертам делегаций были известны лишь приблизительные характеристики заложенных японских линкоров. Подписанное три месяца спустя соглашение обрекло строящиеся линейные суда на переплавку, но не заставило Японию опубликовать проекты этих кораблей, да и традиционная закрытость японского общества не позволяла надеяться, что эти сведения вообще станут когда-либо известны.

Более тридцати лет флотские специалисты Европы и Америки терзались вопросом "узнаем ли мы когда-нибудь, как могли бы выглядеть "Кага" и "Амаги"?". Даже в конце 1945 года во время оккупации Японии, усилия американской военно-морской разведки не дали ожидаемого результата: все архивы императорского флота погибли в результате пожаров и бомбежек.

Однако морские историки все же получили долгожданный ответ на свой вопрос. В 1956 году, через тридцать четыре года после подписания соглашения, перечеркнувшего постройку кораблей программы "8—8", известный британский исследователь линкоров доктор Оскар Паркс получил от фирмы "Мицубиси Шипбилдинг компани" копии нескольких эскизных планов и основные технические характеристики по проектам. В 1920 и 1921 годах на стапелях фирмы в Нагасаки были заложены два корабля программы — линкор "Тоза" и линейный крейсер "Такао". Война пощадила часть архива компании, где сохранились отрывки рабочей документации по этим, а также некоторые эскизные чертежи по остальным кораблям программы. Некоторые дополнения к найденным документам были сделаны Сицуэ Фукуи, бывшим конструктором императорского японского флота. После этого материал попал к Парксу, в результате чего в январском номере журнала "Нэйви" за 1957 год появилась его статья "Японец посмертно", ставшая первым кратким описанием таинственных японских линкоров-гигантов, так никогда и не ужаснувших неприятеля своей огневой мощью …

Современной информации о проектах "8—8" достаточно, чтобы четко представить себе облик строившихся тогда японцами кораблей. Но прежде чем приступить к описанию этих сверхлинкоров, интересно посмотреть, какие обстоятельства вызвали к жизни столь амбициозную морскую программу.

Небывалый рост коммерческого флота Америки повлек за собой и лихорадочную деятельность по усилению военного флота. Темпы закладки капитальных судов на верфях США нарастали лавинообразно: 1917 год — линкор "Мериленд" (32600 т. 8 — 16" орудий, 21 уз.), 1919 год — два корабля того же класса. 1920 год — еще один такой же, пять новых линкоров класса "Саут Дакота" (43200 т, 12 — 16" орудий, 23 уз.) и четыре линейных крейсера класса "Лексингтон" (43500 т, 8 — 16" орудий, 33 уз.) и, наконец, 1921 год — последний линкор класса "Саут Дакота" и два "Лексингтона". К середине 1921 года США имели в постройке шестнадцать огромных линейных судов. Правда, можно было спорить о сильных и слабых сторонах проекта линейных крейсеров класса "Лексингтон", "ахиллесовой пятой" которых была очень умеренная броневая защита, однако нельзя было не признать, что на верфях Соединенных Штатов в экстренном порядке создавалось доселе неслыханное по мощности оружие морских войн, и ответ политических конкурентов США не заставил себя ждать.

Япония была первой из держав, "откликнувшихся" на честолюбивые планы американцев. Два события благоприятствовали японцам в наращивании их морских сил: повсеместный переход к строительству дредноутов и мировая война, экономически подорвавшая линейное судостроение стран-участниц. Япония же методично "копила" свои линкоры, воплощая в металл проекты очень хорошо вооруженных и защищенных кораблей.

Фактически для японского флота были построены только два дредноута с 12" орудиями. За ними в 1912—1916 гг. последовали восемь линейных судов с 14" артиллерией: четыре линейных крейсера класса "Конго" (27500 т, 8 — 14" орудий, 27,5 уз.) и две слегка отличавшихся друг от друга пары линкоров "Фузо" и "Ямаширо" (30600 т, 12 — 14" орудий, 22,5 уз.) ,"Исе" и "Хиуга" (31260 т, 12 — 14" орудий, 23 уз).

С переходом на 14" орудия Япония начала придерживаться "восьмикорабельной" тактической единицы (бригады): 4 линкора+4 линейных крейсера. Необходимость точного соответствия линейных судов обоих типов была выведена из опыта победоносной войны с Россией. В начале войны Япония имела шесть броненосцев и шесть броненосных крейсеров. Результат Цусимского боя убедил японских морских экспертов в необходимости полного численного равенства между линейными кораблями и крейсерами.

Первое время после войны японцы придерживались эскадренного (стратегического) соотношения 6-6, однако неудобство оперирования подобным корабельным составом по-полубригадно привело к добавлению недостающих судов в боевую линию. Ко времени перехода к 14" орудиям японцы уже твердо придерживались построения тактических соединений линейного флота по принципу 4-4, и именно это требование определило соотношение капитальных кораблей с 14" артиллерией — четыре "конго" и четыре "фузо/исе".

Первыми двумя линкорами, начавшими счет кораблям программы "8-8" в том ее виде, в котором она вошла в историю, стали однотипные "Нагато" и "Мутсу", заложенные в 1917 и 1918 годах. Первоначально японцы не планировали их как головные корабли новой программы, хотя они и на самом деле должны были стать дебютной парой следующей восьмерки линейных судов, предназначенных для 16" орудий. Усиленные приготовления Америки к обеспечению "свободы морей" были восприняты Японией как заявка на господство в бассейне Тихого океана, поэтому японский парламент принял решение формировать замену только что сооруженных линейных судов новыми капитальными кораблями. Теперь линейная эскадра японского флота, которую предстояло создать почти заново, имела бы калибр главной артиллерии, не уступающий примененному на заложенных американских кораблях.

Результаты минувшей великой войны улучшили финансовое положение Японии, и в июне 1920 года в парламенте была проведена смета на четыре линейных корабля, четыре линейных и одиннадцать легких крейсеров. Исполнение ее планировалось в 1923—24 гг. Одновременно была одобрена дополнительная судостроительная программа, состоящая из четырех линкоров, четырех линейных и двенадцати легких крейсеров, а также сорока эскадренных миноносцев с началом строительства в 1922 году и окончанием к 1927—28 гг.

Сообщения об этих планах сильно встревожили государственный аппарат США, и немедленно отделу разведки американского флота было дано задание добыть характеристики предполагавшихся обеими программами японских капитальных кораблей.

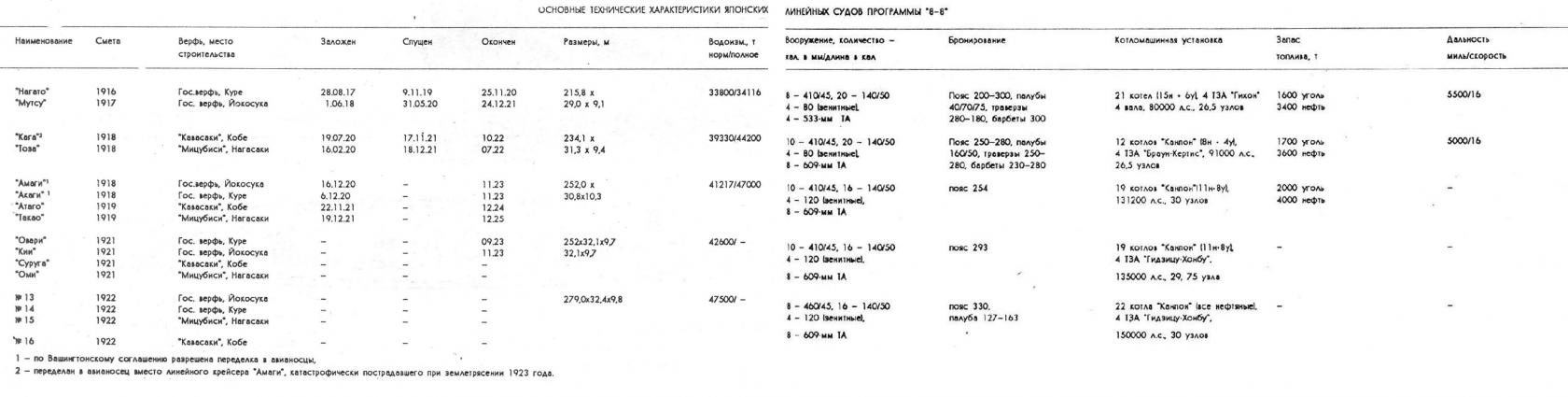

Линкор "Нагато"

Первые же сведения о них вызвали сильнейшее беспокойство в Штабе флота США. Несмотря на чрезвычайные сложности с получением информации — повальную засекреченность в проектных бюро и на верфях, сложность вербовки агентуры и даже такой трагикомический фактор, как несоответствие, в силу расовых различий, подготовленного агента для работы в Японии — американцам все же удалось раздобыть более или менее надежные цифры. Не считая достоверных данных по достраивающейся паре "Нагато" — "Мутсу", картина получалась следующей:

— класс "Kaга" (2 ед.); 39900 т, 23 уз., 10 — 16" орудий;

— класс "Амаги" (4 ед.): 43000 т, 31 уз., 8 — 16" орудий;

— класс "Овари" (2 ед.): 45000 т, 23 уз., 12 — 16" орудий;

— №№ 11-12 (2 ед.): 48000 Т, 23 уз.. 8 — 18" орудий;

— №№ 13—16 (4 ед.): 46000 т, 33,5 уз., 8 — 18" орудий.

С учетом этих данных был проведен анализ возможной боевой силы японских линейных судов и даже сделаны эскизы их вероятного облика.

Спустя много лет, правда, выяснилось, что некоторые цифры в этих характеристиках не соответствовали действительности, отклоняясь в ту или иную сторону. Однако в 1921 году Штаб флота США, основываясь на этих, в целом верных, данных, сделал единственно правильный вывод: японский флот подавал самую серьезную, заявку на первенство в бассейне Тихого океана, и подобный уровень развития морских сил Страны Восходящего солнца становился угрожающим.

Какими же в действительности должны были стать корабли, так встревожившие американских стратегов?

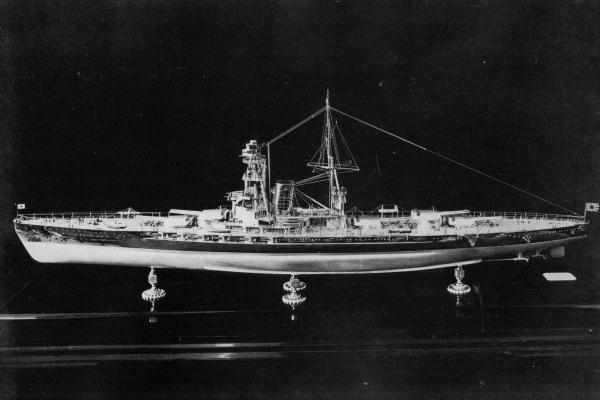

Линкор "Кага": построечная модель

Однотипные "Нагато" и "Мутсу" были первой парой линкоров программы "8—8". Строить их начали задолго до того, как потребовалось резко усилить военное судостроение в ответ на планы американцев. По своим наступательным характеристикам они оставляли далеко позади все построенные в Японии суда с 14" артиллерией, и поэтому были справедливо отнесены к линкорам новой эскадры с 16" орудиями. Не вдаваясь в подробности характеристик этих кораблей, хорошо описанных в литературе, укажем лишь, что по целому ряду своих особенностей — конструкции корпуса, распределению брони, расположению противоминной артиллерии — это были типичные "доютландовские" дредноуты. Единственными новинками в их конструкции стали переход к 16" орудиям и повышение скорости до 26,5 узлов — новинки достаточно значительные, чтобы говорить об этих кораблях как о важном шаге в японском кораблестроении, тем более что "Нагато" и "Мутсу" стали первыми японскими линкорами, построенными без традиционной помощи Англии.

Однотипные "Нагато" и "Мутсу" были первой парой линкоров программы "8—8". Строить их начали задолго до того, как потребовалось резко усилить военное судостроение в ответ на планы американцев. По своим наступательным характеристикам они оставляли далеко позади все построенные в Японии суда с 14" артиллерией, и поэтому были справедливо отнесены к линкорам новой эскадры с 16" орудиями. Не вдаваясь в подробности характеристик этих кораблей, хорошо описанных в литературе, укажем лишь, что по целому ряду своих особенностей — конструкции корпуса, распределению брони, расположению противоминной артиллерии — это были типичные "доютландовские" дредноуты. Единственными новинками в их конструкции стали переход к 16" орудиям и повышение скорости до 26,5 узлов — новинки достаточно значительные, чтобы говорить об этих кораблях как о важном шаге в японском кораблестроении, тем более что "Нагато" и "Мутсу" стали первыми японскими линкорами, построенными без традиционной помощи Англии.

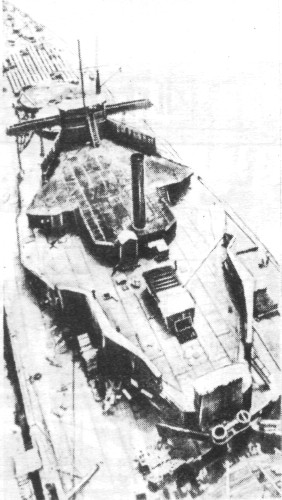

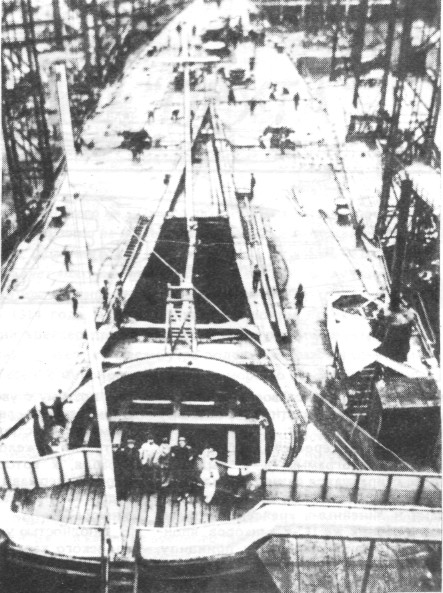

Линкор "Тоза" в постройке.

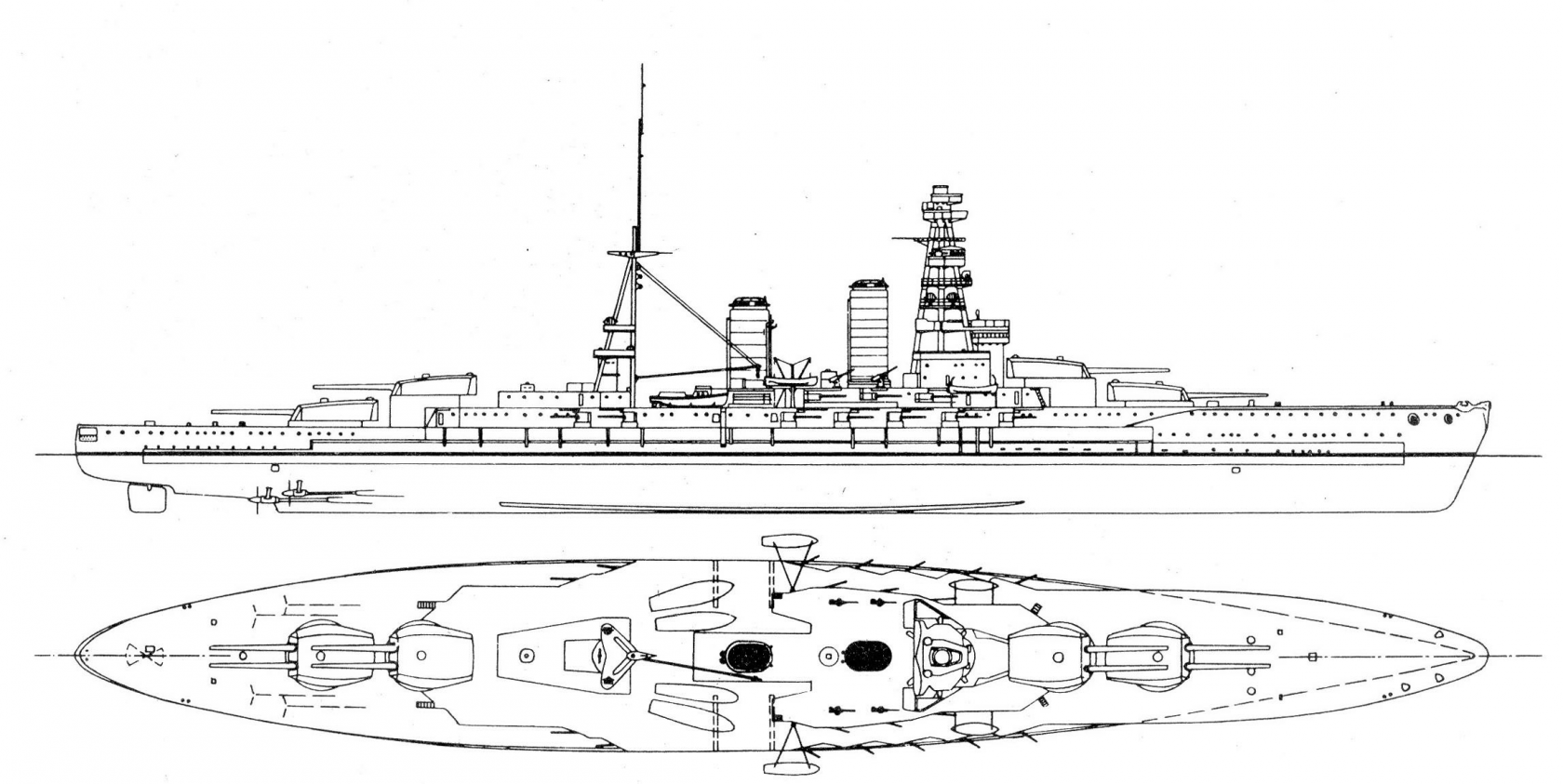

Следующая пара линейных кораблей — "Kaга" и "Тоза" — была заложена лишь в 1920 году, хотя средства на их строительство были ассигнованы за два года до этого. Это объяснялось длительной подготовкой проекта, потребовавшего учета опыта Ютландского сражения. Усиление вооружения, перераспределение и увеличение толщины брони, усовершенствованная противоторпедная защита — вот основные составляющие боевого опыта, положенные в основу конструкции первых японских "пост-ютландских" капитальных кораблей.

Главная артиллерия была дополнена пятой башней в кормовой группе, сразу за грот-мачтой. Большое количество противоминных орудий из-за нехватки места вновь было размещено в два яруса — двенадцать в казематах под верхней палубой и восемь — в казематах вокруг средней надстройки. Был повышен калибр и увеличено число торпедных аппаратов — 8 — 609-мм торпедных труб размещались попарно в районе второй и четвертой башен.

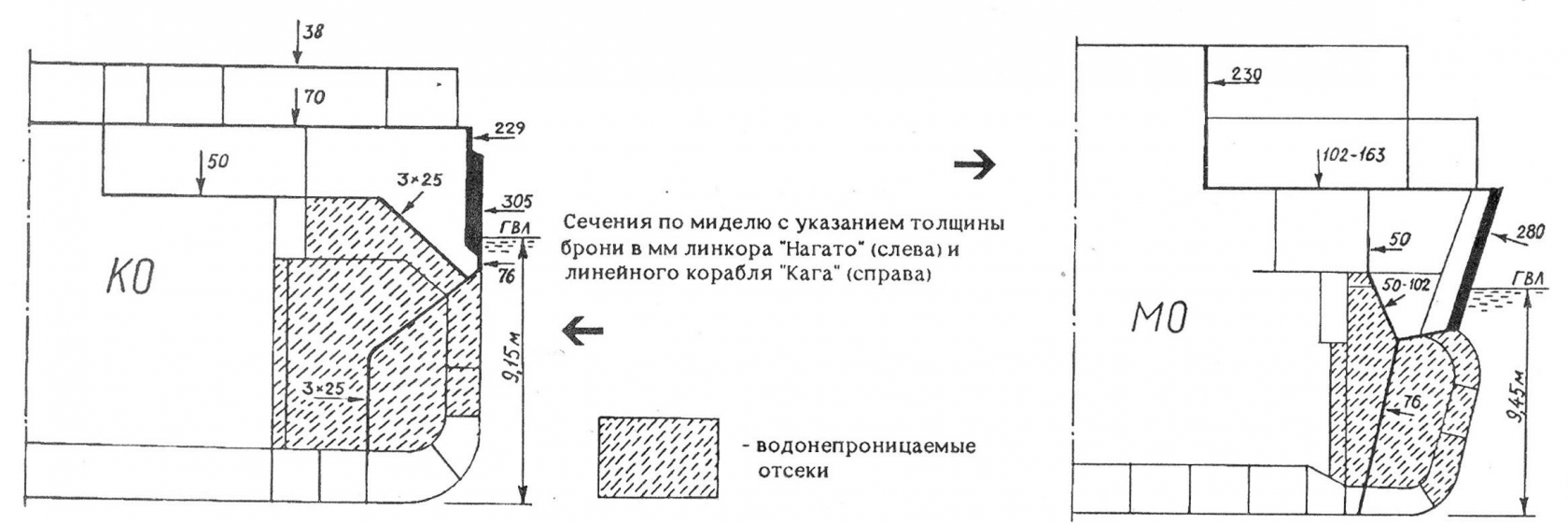

Распределение брони полностью отличалось от примененного в предыдущем проекте. Броневой пояс был поставлен под углом 15° к вертикали, что должно было увеличить его сопротивляемость на 18—20%. Поверх него шла толстая броневая палуба, имевшая на протяжении жизненных частей толщину до 160 мм. Крыша казематов противоминных орудий добавляла на некоторых участках еще до 50 мм горизонтальной брони. Нижняя палуба не бронировалась, но имела броневой скос в 76 мм, который не соединялся с нижней кромкой броневого пояса, как прежде, а переходил ниже ватерлинии в броневую противоторпедную переборку, соединявшуюся, в свою очередь, с нижней кромкой пояса участком 76 мм брони.

Конструкция противоторпедной защиты была осуществлена по принципу "полувстроенной" в корпус системы булей — как это было осуществлено англичанами в проекте линейного крейсера "Худ".

Корабли были рассчитаны на точно такую же скорость как и предыдущие линкоры, поэтому мощность механизмов, на этот раз системы "Браун-Кертис", была повышена до 91000 л.с. Применили двенадцать более производительных тонкотрубных котлов системы "Канпон", из которых 8 отапливались нефтью, а 4 — углем.

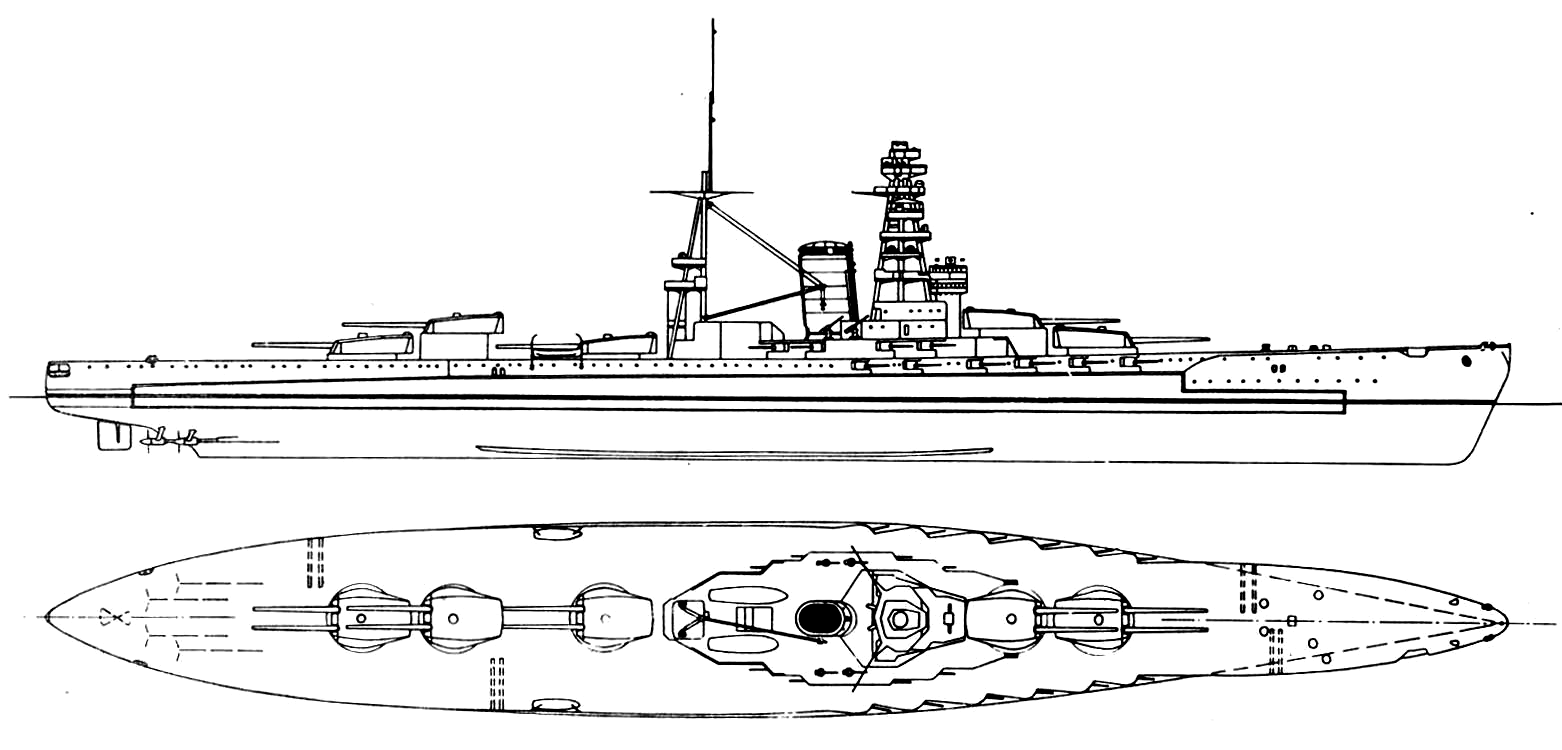

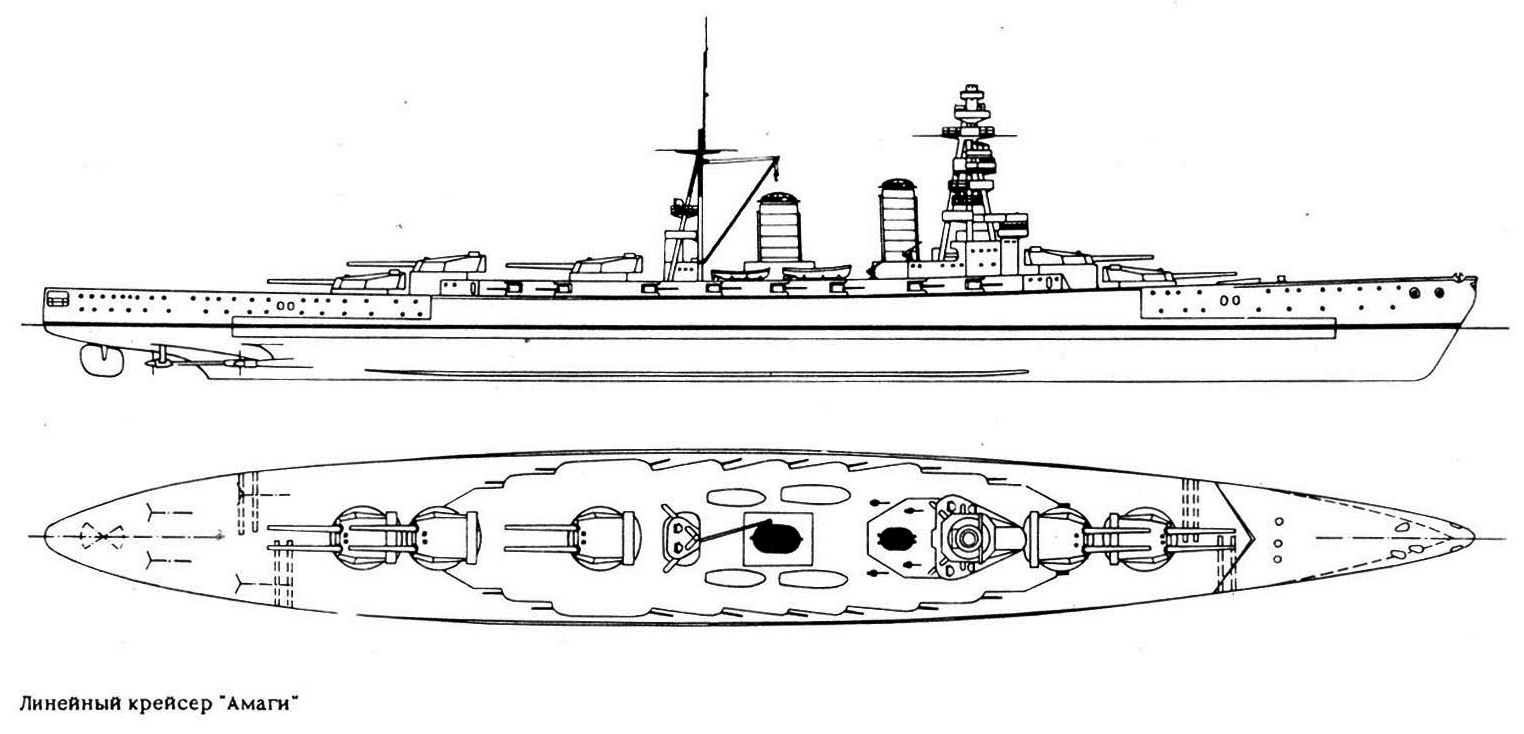

Все главные особенности конструкции этих кораблей стали основой для следующей серии — линейных крейсеров класса "Амаги". Меньше всего изменений произошло в составе и расположении вооружения. Средняя башня главного калибра была приподнята одной палубой выше, число противоминных пушек уменьшено на четыре, а расположены они были в один ярус. Калибр зенитных орудий повышен до 120 мм.

В системе защиты были развиты и дополнены найденные в предыдущем проекте решения. Распределение брони осталось таким же, но толщина пояса понижена до 254 мм, соответственно были облегчены траверзы, палубы, башни и рубка. Подобная экономия на весе бронирования, сокращение числа противоминных орудий при одновременном удлинении корпуса почти на 20 м и росте водоизмещения на 2 тысячи тонн, позволили резко поднять скорость корабля. В результате увеличения числа котлов до 19 (11 нефтяных и 8 угольных) и применения главных механизмов усовершенствованной системы "Гидзицу-Хонбу" суммарной мощностью в 131200 л.с, расчетная скорость "Амаги" должна была составить 30 узлов. На полном ходу, по предположениям Паркса, могло происходить заливание верхней палубы в носовой части корабля из-за образуемой огромной волны.

Дальнейшее развитие получила система противоторпедной защиты. Конструкция ее осталась прежней, но були были испещрены сложной системой переборок, что, по-видимому, должно было сильно снизить эффект попадания торпеды.

Дальнейшее развитие получила система противоторпедной защиты. Конструкция ее осталась прежней, но були были испещрены сложной системой переборок, что, по-видимому, должно было сильно снизить эффект попадания торпеды.

Линкор "Тоза" в постройке

Четыре линейных корабля класса "Овари" проектировались как усовершенствованная версия "Амаги", избавленная от главного недостатка — относительно слабого бронирования. Артиллерийское и торпедное вооружение было полностью повторено, а увеличение водоизмещения почти на 1,5 тысячи тонн, в основном пошло на усиление брони — толщина пояса была доведена до 293 мм.

Утяжеление корабля потребовало поднять мощность механизмов: при прежнем типе и числе котлов и турбин, мощность была увеличена до 135000 л.с., что должно было обеспечить "Овари" лишь на четверть узла меньшую скорость, чем у "Амаги".

Завершением программы "8—8" должны были стать четыре чудовищных корабля, которые впервые в истории строительства дредноутов планировалось вооружить 18,1" (460 мм) пушками. Размещались они классически: попарно в четырех линейно-возвышенных башнях, по две в носу и корме. К разработке этих орудий Япония приступила в 1916 году, однако созданный с большим трудом опытный образец (его калибр составлял 18,9" или 480 мм) постигла печальная участь — его разорвало при испытаниях. После этого японцы твердо решили понизить калибр до 18,1", и эта характеристика стала отправной при расчетах последних четырех кораблей программы.

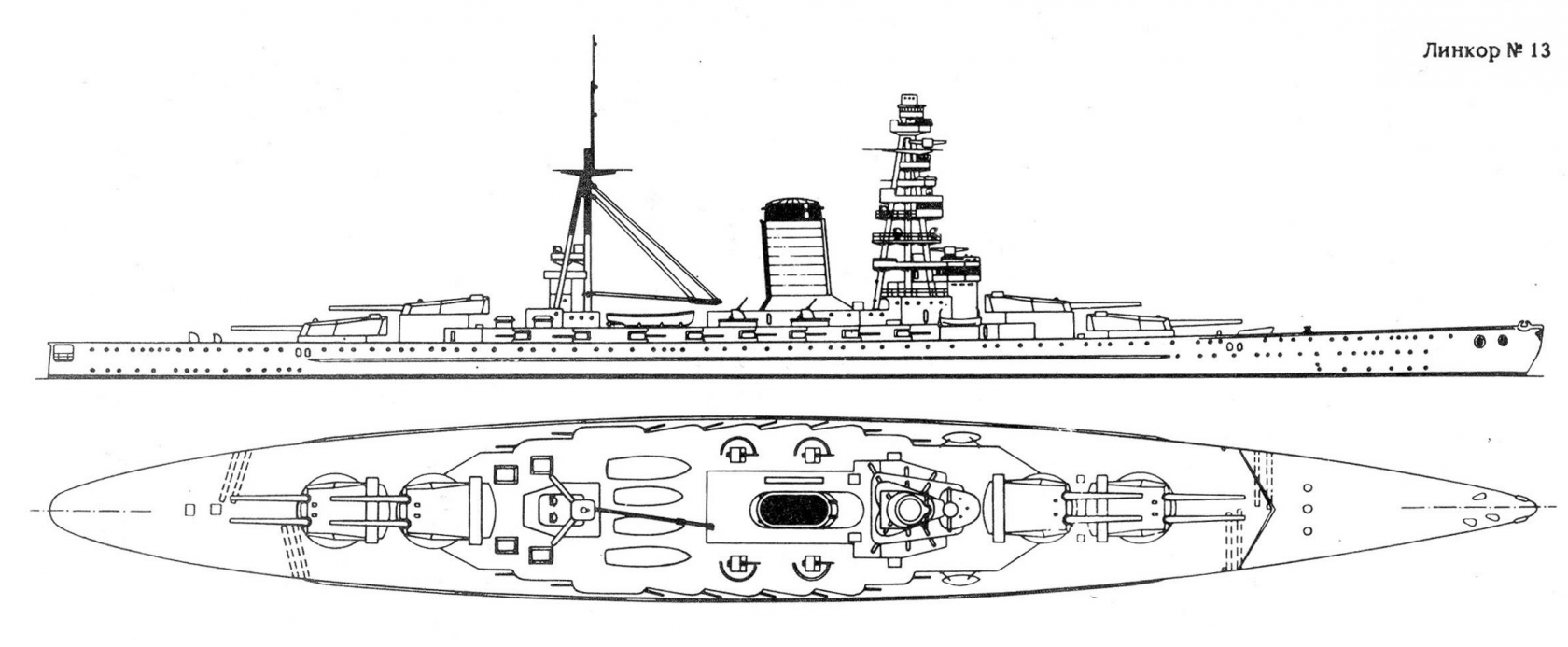

Линкор № 13

В связи с отсутствием четких данных по орудию, весь проект "линейных крейсеров №№ 13—16" (названия им так и не успели присвоить) существовал, скорее всего, лишь в эскизах. Несмотря на свои размеры — длина почти 280 м и водоизмещение около 48000 т, эти корабли не имели принципиальных отличий от решений, уже заложенных в линкоры предыдущих серий. Помимо 18,1" пушек на них предполагалась единственная новинка — полностью нефтяное отопление котлов, число которых, учитывая огромные размеры судна, было доведено до 22. Все котлы сосредотачивались в средней части корпуса, что позволяло обойтись одной грандиозной дымовой трубой.

Конструкцию всех сверхдредноутов программы "8—8" объединяло несколько особенностей. В соответствии с традициями, заложенными в национальное кораблестроение выпестовавшими японский флот англичанами, новые капитальные корабли больше тяготели к стандарту своих бывших учителей, обладая приличной скоростью, но довольно умеренной броневой защитой, по послевоенным меркам уже далеко не адекватной их мощному вооружению.

Самой интересной особенностью кораблей программы "8—8" была все более стиравшаяся разница между обоими типами линейных судов — линкорами и линейными крейсерами. Начиная с первых же 16"-х линкоров, японцы попытались перейти к принципу, осуществленному англичанами в "Куин Элизабет", стремясь сочетать в этом корабле относительно медленный, но сильно забронированный и тяжеловооруженный линкор с быстроходным, имеющим сильное вооружение, но менее защищенным линейным крейсером. Этот же принцип, но с одновременным усилением артиллерии и бронирования был положен в основу проекта и пары линкоров "Kara" — "Тоза".

Четверка линейных крейсеров "Амаги" была, пожалуй, последней попыткой японского флота обратиться к линейным крейсерам в их "чистом" виде, а в проекте линкоров класса "Овари" было достигнуто, наконец, полное слияние обоих подклассов линейных судов, закрепленное в проекте последних четырех кораблей программы. Можно поэтому с уверенностью говорить о том, что в последних проектах японским кораблестроителям удалось создать тип тяжелого артиллерийского корабля, к которому все остальные морские державы подошли лишь пятнадцать лет спустя — тип "скоростного линкора".

Полностью устоялась архитектура японского капитального корабля. Начиная с проекта "Тоза", был сделан переход к гладкопалубной конструкции корпуса. Мореходность обеспечивалась плавно поднимавшейся к форштевню верхней палубой. Высота борта в носу у "Тоза" составляла 7,67 м. а на миделе — 5,12 м.

Во всех проектах были применены двухорудийные башни главного калибра, располагавшиеся парами в носу и корме линейно-возвышенно. В проектах с десятью орудиями — пятая башня добавлялась к кормовой группе. Противоминная артиллерия сосредотачивалась в отдельных казематах на верхней палубе, окружая центральную надстройку, что имело определенные достоинства. Во-первых, пушки поднимались на высоту, позволявшую использовать их в свежую погоду, во-вторых, броня казематов служила дополнительной защитой дымоходов и находящихся ниже котломашинных отделений, и, наконец, вся масса противоминных орудий и их брони приходилась на среднюю часть корпуса, где ее расположение по соображениям мореходности и было наиболее рациональным.

|

|

В двигательной установке при неуклонном росте, от класса к классу, мощности главных механизмов, сохранялась четырехвалькая схема и постепенно установился тип турбин ("Гидзицу-Хонбу") и котлов ("Канпон"). В зависимости от числа котлов все проекты имели одну-две длинных дымовых трубы.

Характерной особенностью японских кораблей программы "8—8" стало появление высокой семиногой фок-мачты со множеством мостиков и площадок, усыпанных наблюдательными и корректировочными постами, прожекторами и дальномерами. Трехногая грот-мачта с длинными стеньгой и брам-стеньгой предназначалась для растяжки радиоантенн.

Несмотря на то, что облик этих кораблей должен был стать в целом достаточно традиционным для сверхдредноутов того времени, можно выделить несколько особенностей их внешнего вида. На акварелях Оскара Паркса, питавшего сильные чувства к могучей эстетике линкоров-дредноутов и создавшего целую коллекцию цветных рисунков неосуществленных проектов капитальных кораблей, грациозные силуэты японских "незавершенцев" безошибочно распознаются по тупому "акульему" носу, характерной пагодообразной фок-мачте и огромным, слегка наклонным назад трубам.

И все же, несмотря на счастливую находку в архивах фирмы "Мицубиси", огромное число вопросов по конструкции японских линейных судов программы "8—8" сохраняется по сей день. Будет ли найден на них ответ — покажет время. "Восточная легенда" жива до сих пор.

Японское 16" орудие

К созданию 16" орудия для линкоров-дредноутов Япония приступила одной из первых. Начиная с 1918 года на казенных артиллерийских заводах в Куре и Муроран было изготовлено около 40 таких орудий. Конструкция их была характерна только для английского флота — "проволочного" типа, в соответствие с технологиями, установленными британскими фирмами на японских заводах.

Несмотря на калибр, японская конструкция была довольно легкой: наружный диаметр ствола у дула был на 1" (25 мм) меньше, чем у британской 15" (381 мм) пушки Из-за этого японский 16" бронебойный 1000-кг снаряд имел меньшую начальную скорость, и, соответственно, меньшую дульную энергию, чем более легкий (951 кг), но имевший большую начальную скорость снаряд американской 16" пушки "Мериленда".

Примечательно, что действительный диаметр ствола составлял не 406 мм, что является точным переводом 16" калибра, а 410 мм (16,14")

Характеристики японского 16" орудия

|

Бес ствола с затвором, т . |

102 |

|

Полная длина орудия, мм . |

18840 |

|

Длина ствола, мм |

18294 |

|

Длина нарезной части, мм . |

15629 |

|

Вес снаряда (бронебойный, тип "88"), кг |

1000 |

|

Вес заряда, кг |

224 |

|

Начальная скорость, м/сек . |

790 |

|

Рабочее давление, кг/см2 |

3000-3070 |

|

Живучесть ствола, выстрелов |

250 |

|

Наибольшая дальность стрельбы, м |

38400 |

|

Угол возвышения, град. |

-5 +30 |

Источник — журнал "Наваль" №2