Комплекс вооружения домонгольской Руси в основном соответствовал рыцарским стандартам Западной Европы. Конечно, об институте рыцарства на Руси серьезно говорить нельзя. Русский дружинник далек от понятия рыцаря, по крайней мере, от внутреннего наполнения этого термина. Тем не менее внешние атрибуты княжеских дружин заставляли европейских коллег — профессиональных воинов — признавать их равными себе, то есть рыцарями.

Западноевропейские письменные источники XIII в. то и дело именуют русских тяжеловооруженных дружинников термином «рыцарь». Например, в одной английской хронике русские князья названы «суровыми рыцарями». В самом деле, историческая аберрация близости не позволила бы современнику уловить тонкие отличия, доступные современному исследователю. Защитное снаряжение полностью прикрывало жизненно важные области тела, не уступая западным аналогам ни надежностью, ни красотой отделки. Щиты, длинные копья, мечи и сабли — все это было приспособлено для решительной конной сшибки — традиционной тактики рыцарского боя. Следуя общеевропейским тенденциям развития военного дела и вооружения, Русь активно участвовала в этом эволюционном процессе. Так, многими деталями боевого снаряжения Европа была обязана именно Руси, как, например, колесцовым шпорам (шпорам со «звездочкой»), которые прослеживаются в отечественных археологических памятниках с первой половины XIII в.: на полвека раньше, чем где-либо.

Тактика боя и употребления всего комплекса боевых средств были отработаны в многочисленных войнах и стычках с самыми разными врагами — от германцев и шведов до литовцев и половцев и, конечно, со своими соседями из других княжеств.

Как и во всей Европе, во главе государственных образований Руси стояли представители воинского сословия, которые закономерно создавали спрос на те или иные предметы производства. В первую очередь, они обеспечивали себя совершенным профессиональным снаряжением — доспехами и оружием. В таких условиях не удивителен быстрый прогресс военной промышленности. Обладая относительным материальным достатком, воины имели возможность выбирать наиболее совершенные с точки зрения функциональности и декоративного убранства предметы вооружения. Кроме того, Русь издревле лежала на стыке восточного и западного миров, что давало возможность воспринимать наиболее передовые нововведения и технологии. Открытый рынок того времени, не знавший никаких ограничений, немало способствовал ускоренному обмену новшествами материальной культуры и, в частности, предметами военного обихода. Спрос на оружие был обусловлен еще и непрерывными военными столкновениями, как с внешними врагами, так и междуусобными. В результате княжества домонгольской Руси стали одними из наиболее передовых в военном отношении государств Европы.

Реконструкция древнерусского дружинника (боярина) XIII в. в последнее десятилетие старается максимально приблизиться к точному (аутентичному) образу (благодаря одному из авторов данной статьи, кстати), что наглядно стало заметно на фестивалях реконструкторов — и даже в кино.

В особенности это касалось производства защитного вооружения. Русские доспехи имели широкое хождение от половецких степей до Кавказских гор. Археологические раскопки XIX—XX вв. дали множество находок замечательных шлемов русского происхождения в погребениях «своих поганых» — половцев. В этих изделиях словно отразилась вся история средневекового кузнечного ремесла. Самые сложные приемы изготовления и декоративного оформления покорились безвестным русским мастерам Корпуса шлемов обтягивались золотыми листами, покрывались тончайшей гравировкой и таушировкой. Чернение, чеканка, позолота, серебрение — вот приблизительный, далеко не полный перечень способов украшения доспехов. Некоторые шлемы по сей день считаются шедеврами художественной ковки, например, высокие шатровидные шлемы с антропоморфными забралами — личинами.

Экспортировали русские доспехи и на Запад. Так, французские рыцарские романы XII—XIII вв. неоднократно упоминают русские кольчуги, причем с неизменной превосходной оценкой их качеств. Часть вооружения закупалась за границей. В основном это касалось наступательного оружия и, в первую очередь, мечей. Они завозились, как правило, из германских земель, со времен Раннего Средневековья, известных развитым производством клинкового оружия. Чаще всего закупались только мечевые клинки, которые оснащались эфесами на месте в соответствии с запросами и возможностями владельца. Более простые в изготовлении предметы наступательного воружения, такие как топоры, копья, булавы и кистени, производились на территории Руси. Отечественное литье было развито настолько, что местные рынки не могли потребить всю поступающую продукцию. В результате значительные партии раздробляющего оружия экспортировались заграницу. Например, русские биметаллические булавы (бронзовые со свинцовой заливкой) находят в культурных слоях древних поселений от Поволжья до Западной Европы.

Что же представляло из себя русское воружение XII — первой половины XIII вв.?

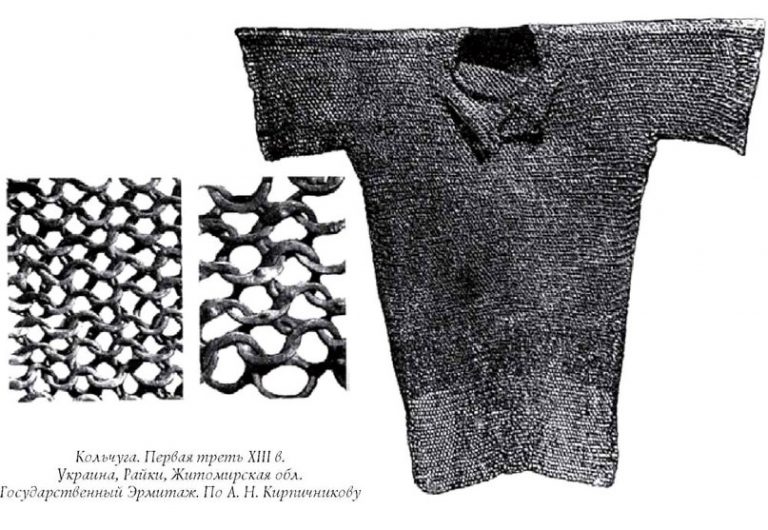

Главным защитным средством оставалась кольчуга. Она выполнялась на манер рубахи с длинным подолом до колена и рукавами до локтя. Ворот снабжался разрезом для удобства ношения. В это время распространились так называемые панцирные кольчуги, отличавшиеся от обычных кольцами плоского сечения. Такая конструкция была легче и более устойчивой против колющего оружия из-за повышенной жесткости плоских колец.

Употреблялись и пластинчатые доспехи. На территории Руси найдены древнейшие в Европе латные наручи. Их производство было налажено в нескольких центрах оружейного производства, Новгороде, Киеве, Гомеле. Они выглядели как полуцилиндрические монолитные створки, соединенные с одной стороны навесными петлями, с другой — застегивавшиеся на пряжки.

Прикрытия ног не были широко распространены на Руси. Только тяжеловооруженная конница имела защитные приспособления для ног. В основном это были кольчужные чулки европейского образца, хотя изредка археологические и изобразительные источники доносят свидетельства о существовании латных поножей.

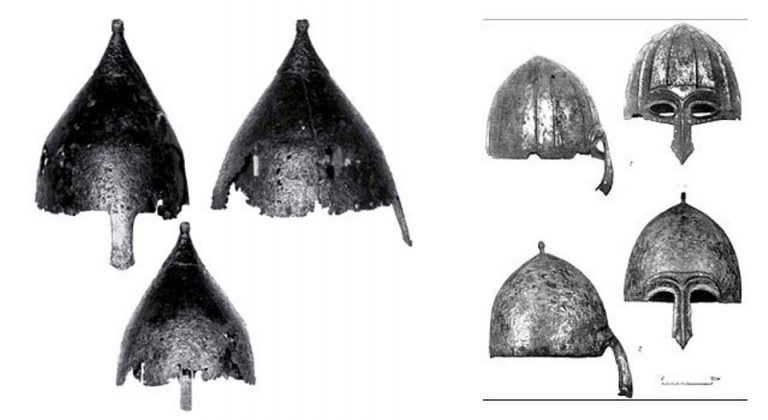

Головы воинов закрывали разнообразные шлемы. В основном это были сфероконические или куполовидные наголовья с кольчужными бармицами, которые фиксировались посредством подвешивания к проволоке, пропускавшейся через специальные втулки в нижней части шлема. Тульи шлемов собирались с использованием технологических приемов — клепки, пайки и кузнечной сварки.

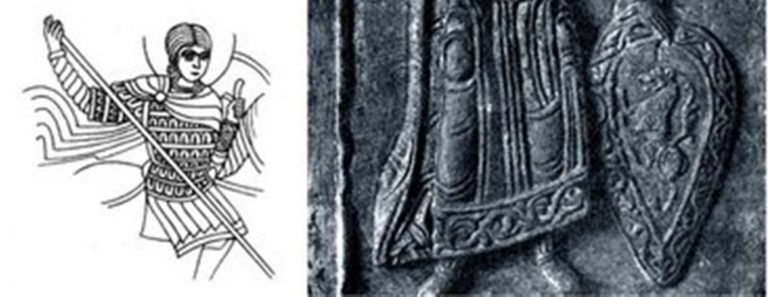

Для прикрытия лица в основном использовались наносники, которые проиклепывались к корпусам шлемов или отковывались целиком. Интересным приспособлением для прикрытия лица, появившимся на Руси, были боевые полумаски. Они имели вид профилированных, анатомически изогнутых наносников, выходивших из надглазных дужек — «бровей». К наносникам могла крепиться бармица для более эффективной защиты лица. Полумасками оснащались исключительно куполовидные шлемы. В таком наголовье открытыми оставались только глаза воина, но, в отличие от западноевропейских рыцарских шлемов, конструктивные элементы, защищающие лицо, практически не мешали обзору.

Слева — шлем середины XIII в. из коллекции Эрмитажа; справа — «Никольское», «Киев» : Шлемы тип IV по Кирпичникову.

В качестве динамического средства защиты употреблялись щиты. Традиционно использовались пришедшие от XI в. длинные миндалевидные щиты. По мере развития доспеха они становились все меньше, а с появлением полностью закрытых шлемов их верхнюю полукруглую часть стали срезать за ненадобностью, что привело к появлению треугольных щитов, полностью повторявших западноевропейские. Использовались также и круглые щиты.

Главным наступательным оружием кавалерии оставалось копье. Особенно эффективным способом борьбы с кольчужной защитой были узкие четырехгранные пики. В качестве пехотного оружия (а также как охотничей принадлежности) большой популярностью пользовались рогатины.

Символом воинского достоинства и наиболее почитаемым оружием был меч. Его вполне могла заменять длинная тяжелая сабля. Интересно, что в археологических слоях домонгольской Руси сабель найдено больше, чем мечей, даже если исключить половецкие захоронения.

Оружием дистанционного боя был мощный сложносоставной лук и, кроме того, метательные копья — «сулицы».

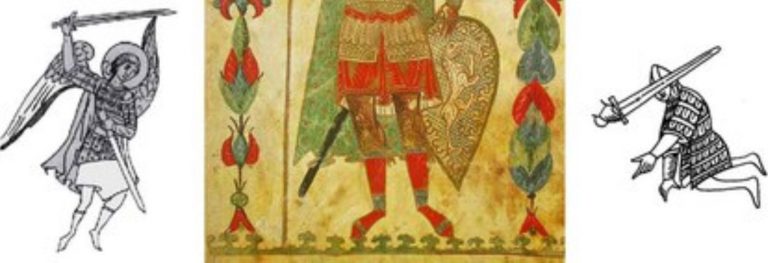

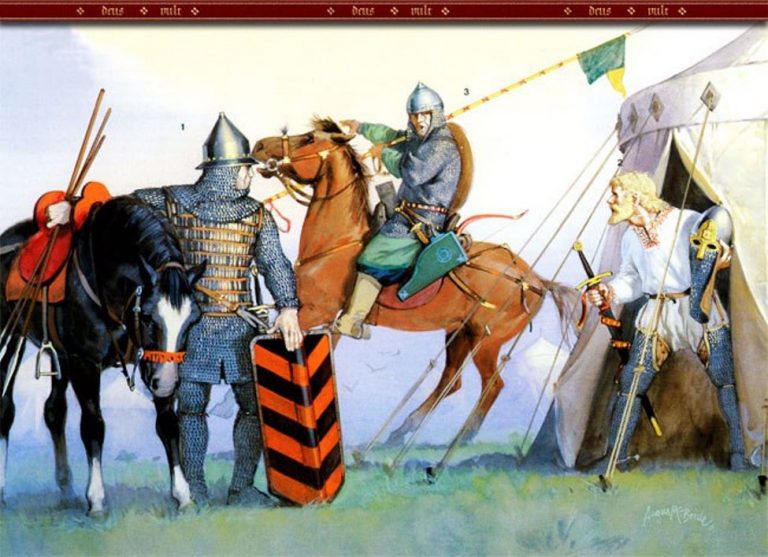

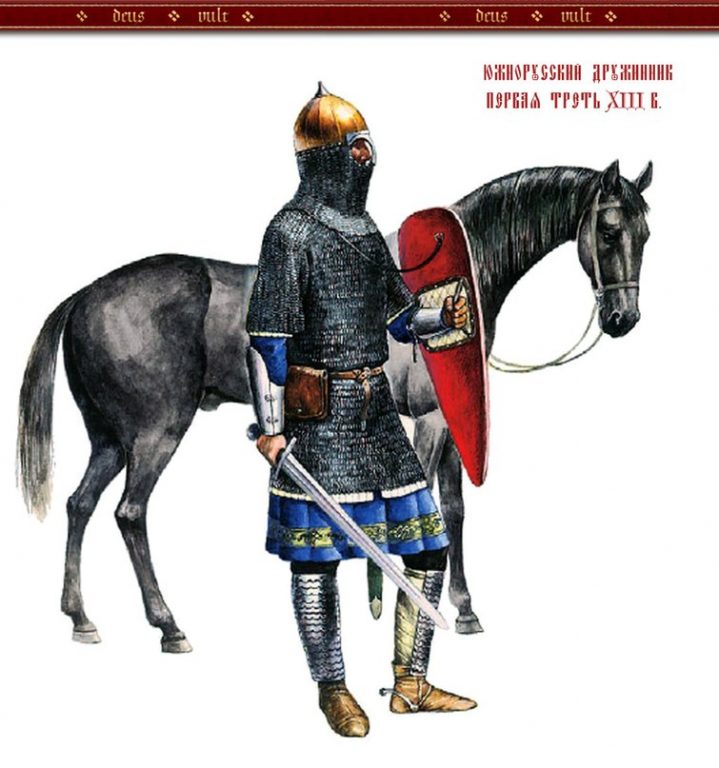

Художник — Алексинский Д. П.Здесь представлен воин-дружинник Владимиро-Суздальской земли периода междуусобных войн и монгольского нашествия 1220—1240 гг.

Он облачен в кольчугу с длинными рукавами по европейской моде, в кольчужные чулки и сферо-конический шлем с распашной бармицей, которая перед боем могла застегиваться или стягиваться шнуром. Поверх кольчуги надета шелковая безрукавная накидка, затканная золотом, аналогичная европейским рыцарским коттам и византийским эпаноклибанионам, служившим для предохранения доспехов от влаги и облегчения опознания воина в бою. К поясу, покрытому позолоченными бляшками, подвешен характерные романский меч с простым прямым перекрестьем и дисковидным навершием. Вооружение дополняет копье и небольшой миндалевидный щит с изображением вставшего на дыбы хищного зверя (волка или льва) — традиционной эмблемой Владимиро-Суздальской земли. Для управления конем на ногах воина имеются небольшие пиковидные шпоры общеевропейского типа.

В целом вооружение домонгольской Руси можно охарактеризовать как рыцарское, что вполне соответствовало тактике боя и общей направленности военного дела того времени. Невзирая на богатство и экономическое процветание, русские княжества оказались очень уязвимыми перед лицом сильного врага — монголами. В полной самодостаточности городов-государств крылась их главная слабость. Они патологически боялись черезмерного усиления своих соседей и не сумели рассмотреть общей смертельной угрозы, от которой не могли защитить прекрасно вооруженные и обученные, но разрозненные и малочисленные княжеские дружины и городовые полки. В результате «рыцарская» Русь потерпела полное военное фиаско и на триста лет попала в зависимость от своего нового восточного соседа — Золотой Орды.

Монгольское нашествие оказалось страшным ударом для русских княжеств. Разрозненные войска городов-государств оказались бессильны перед сплоченными, спаянными железной патриархальной дисциплиной туменами монгол. Десятки поселений оказались разрушенными, население было частично уничтожено, частично угнано в полон. В первую очередь, объектами порабощения оказывались ремесленники, в которых остро нуждались завоеватели для обеспечения собственных нужд и поддержания экономики. Тем не менее даже в самые глухие годы ига с середины XIII по конец XIV вв. мы не наблюдаем упадка, деградации в военном производстве. Можно отметить лишь изменение географии оружейных центров, которые сместились на запад. Ремесленники спасались от татарской неволи, уходя в свободные западные земли — с этих пор и до конца XV в. одним из самых важных центров оружейного ремесла стал Господин Великий Новгород, не испытавший татаро-монгольского разорения.

На многих поселениях жизнь после погромов замерла, никто не вернулся, чтобы похоронить павших и, разобрав пожарища, отстроиться и жить дальше, потому что зачастую возвращаться было некому. Ярким примером служит Городец Волынский — летописный Изяславль, разрушенный в 1237 г. На площадях найдены сотни костяков со следами насильственной смерти, изрубленных саблями и расстрелянных из луков. Интересно, что, зайдя так далеко на запад, монголы оказались настолько перегруженными добычей, что Изяславль не стали подвергать планомерному разграблению, о чем говорят ценные ювелирные украшения, не снятые с трупов.

Изяславльские раскопки (проводились в 1960 г. волынской экспедицией М. К Каргера) выявили редкое свидетельство воинского героизма и самопожертвования. В воротах, погребенный под развалинами сгоревшей надвратной башни, лежал скелет в кольчуге и шлеме с мечом в руках. Неизвестного воина археологи условно окрестили «сотником» из-за дорогого, позолоченного шлема, явно недоступного рядовому бойцу. Среди костей было обнаружено множество стрел, а меч был весь иззубрен и поведен от ударов. Нетрудно догадаться, что «сотник» в одиночку защищал ворота, давая возможность своим товарищам отступить к внутренним укреплениям. Изрубленный меч и наконечники стрел ясно указывают на то, что монголы долго пытались, но не смогли пройти мимо грозного воина в узких воротах, после чего расстреляли его из луков. Можно предположить, что враги, прорвавшиеся через пролом в стене (зафиксированный археологически), подобрались к нему сзади.

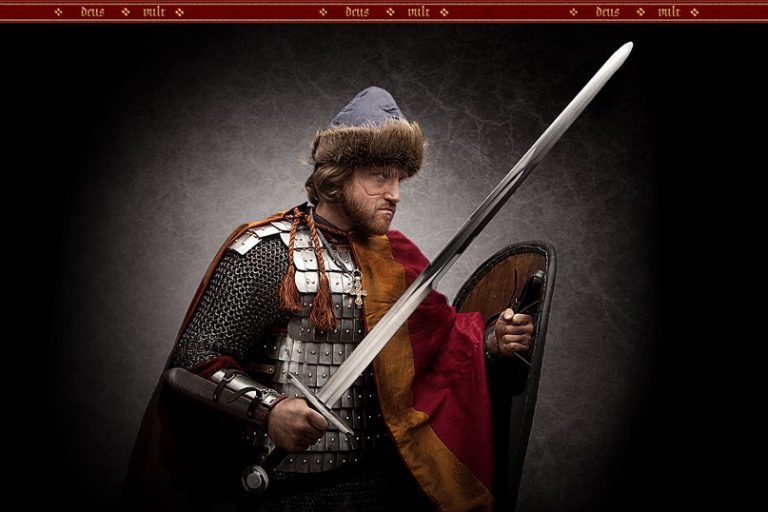

Реконструкция воспроизводит возможный облика неизвестного героя изяславльской дружины. Художник — Алексинский Д. П.

Шлем: корпус шлема (обнаруженного в обломках) имел куполовидную форму, конструктивно состоявшую из трех подтреугольных сегментов (один образовывал налобную часть, два других — на затыльную; классическая конструкция шлемов данного типа), соединенных посредством пайки бронзовым припоем. Тулья шлема имела значительную глубину, закрывая виски и образуя спереди прямоугольный лицевой вырез, закрытый полумаской. Полумаска укреплена на корпусе посредством трех заклепок в центре и по бокам. Она имеет выраженные надглазные выкружки, профилированные наносник и брови. Наносник достаточной длины, чтобы закрыть лицо до рта. К нему, вероятно, подвешивалась кольчужная бармица. Весь шлем был покрыт позолотой, полумаска, видимо — серебрением. Толщина изделия колебалась от1 до1,5 мм. Вес без бармицы составлял около 1,5 кг (Государственный Эрмитаж).

Слева: боевая личина из Серенска, первая треть XIII в. (ГИМ). Центр и справа: Боевая полумаска шлема IV типа по типологии А. Кирпичникова.

Кольчуга: имела вид рубахи с подолом до колен и рукавами до локтя. Предположительно была снабжена расстежным воротом с невысокой стойкой. Кольца набраны по традиционной схеме: одно в четыре. Сечение колец плоское. Вероятно, ряд колец клепался «на гвоздь», ряд — паялся. Внешний диаметр колец 12 мм, толщина, 1,5 мм. Предположительный вес кольчуги— 10—12 кг (Государственный Эрмитаж).

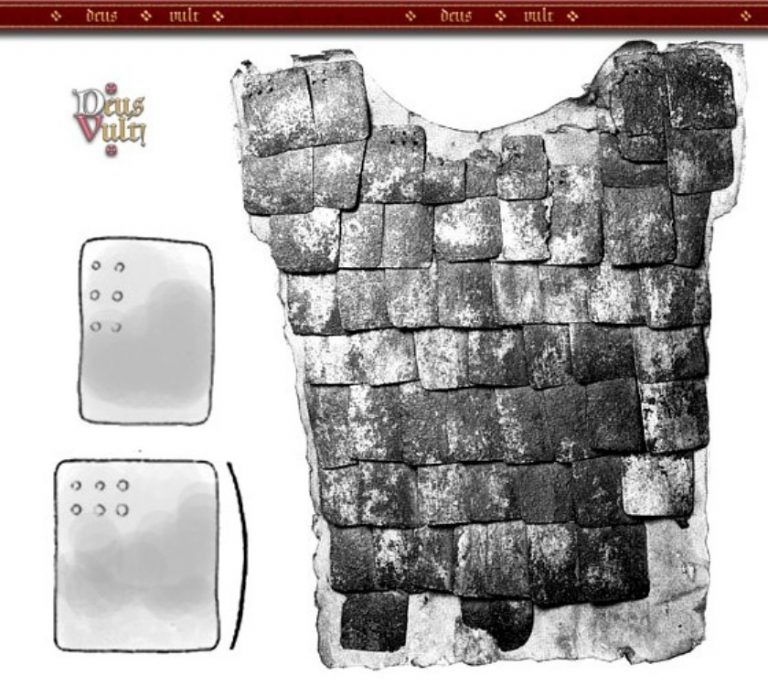

Наручи: в комплекте вооружения «сотника» обнаружены не были, приводятся гипотетически по находке наручей в селе Сахновка Киевской области (слой монгольского погрома 1237 г.). Сахновская находка конструктивно состоит из двух основных деталей — створок полуцилиндрической формы. Основная пластина закрывала предплечье снаружи от кисти до локтя, незначительно расширяясь к окончанию. В области локтя пластина имеет приостренную форму и выкована в виде объемной чашки для лучшего облегания руки. Внутренняя створка — «черевица» — приблизительно в два раза короче и соединяется с основной пластиной посредством двух стальных навесных петель. Вокруг кисти обе створки имеют незначительную отбортовку для придания жесткости и предохранения кисти от возможного натирания жестким краем наруча. Толщина всего изделия около 1,2 мм. Вес около 450 г (Государственный Эрмитаж)

Поножи: как и наручи, приводятся гипотетически. Исходный материал — находка в Новгороде в слоях 1200—1230 гг. Обнаружены узкие пластины с фигурным краем, соединенные между собой посредством склепывания. Внизу поножи имели от вальцовку для придания жесткости всей системе и предохранения ног от натирания жестким краем. Изнутри могла подклеиваться амортизирующая подкладка. Поножи имели прямоугольную или трапециевидную форму и закрывали голень спереди, фиксируясь на ней посредством ремней и пряжек. Толщина пластин 1 мм (в местах взаимоперекрытия — 2 мм) (Новгородский музей).

Щит: не сохранился, видимо, сгорел в пожаре. Сохранившиеся европейские аналоги состоят из цельной колотой доски (чаще всего липовой) толщиной около 7—10 мм, иногда усиленной изнутри тонкими вертикальными рейками (около 5 мм). Для увеличения упругости щит изгибался в горизонтальной плоскости. После придания формы щит оклеивался плотной тканью или кожей с обеих сторон. Затем поверхность щита грунтовалась и расписывалась теми или иными эмблематическими изображениями. Судя по имеющемуся материалу, на Руси были популярны также монотонные красные щиты, необычные для западной практики. Слой грунтовки и краски должен был иметь достаточную толщину, чтобы создавать дополнительное препятствие холодному оружию. Кромка щита никогда не усиливалась стальными элементами во избежание его излишнего утяжеления. Изнутри после покраски монтировалась система локтевых ремней для удержания и манипулирования щитом. Для удобства ношения и более жесткой фиксации в момент копейной сшибки щит оснащался нашейным ремнем. Под локтевые ремни подводилась стеганая амортизирующая подушка.

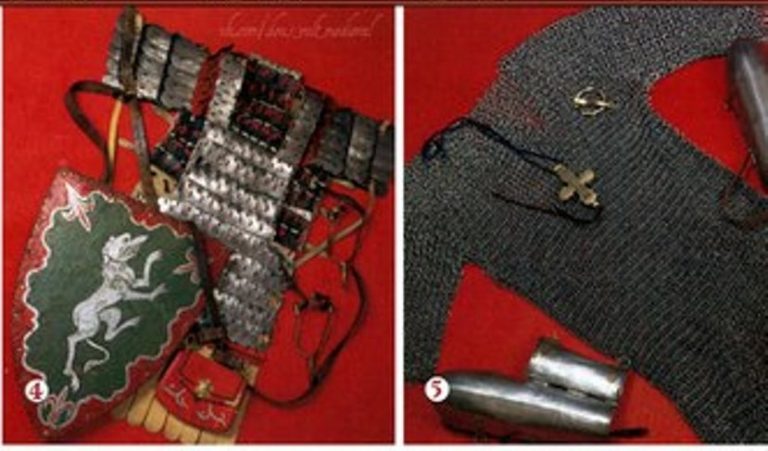

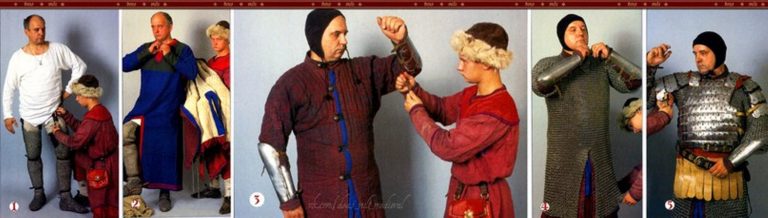

П. Васин показывает последовательность облачения в доспех знатного боярина (кон. XIII — середина XIV вв.) 1-Сначала одеваются кольчужные чулки, подвешиваемые на пояс и перехваченные от скручивания и сползания ремнями под коленяви и в р-не лодыжек. 2 — Затем наступает очередь рубахи с длинным подолом и поддоспешника. 3 — Процесс затягивания ремней «сахновок», как мы видим, отрок-оруженосец необходим при облачении и сам процесс идентичен аналогичному процессу облачения германского рыцаря. 4 — Кольчуга с длинным подолом. 5 — «Пансырь».

Главными носителями развитого комплекса вооружения во второй половине XIII века по-прежнему оставалась конница. Она же в основном влияла на эволюционные процессы, затрагивавшие защитное и наступательное снаряжения. Пехота, впервые после раннего средневековья вышедшая как самостоятельная сила на поля сражения в XIII в., почти не имела специального вооружения и довольствовалась снаряжением конных воинов, возможно, упрощенным и облегченным.

Главной тенденцией в развитии русского воинского убора было упрощение и максимальная рационализация защитного вооружения. Этот процесс был вызван повышенным спросом на боевое снаряжение и невозможностью обеспечить рынок дорогим, богато украшенным оружием, столь популярным в эпоху расцвета Киевской Руси.

Кроме того, в войска пришло множество «черных» людей (то есть постолюдинов), не имевших возможности покупать полные доспехи. В результате на первый план выходят доспехи, закрывающие только жизненно важные и наиболее поражаемые области тела — голову, торс, бедра и плечи. Отныне русский доспех массового употребления можно охарактеризовать не как «рыцарский», а как «рейтарский».

Вместе с тем конец XIII—начало XIV вв. — это время пика утяжеления доспеха на Руси. Это время ускоренного перехода к пластинчатым системам защиты и отказа от кольчуги как самостоятельного защитного покрова, что ознаменовало закат «века кольчуги» и начало «века пластинчатого доспеха».

Известные еще с раннего Средневековья чешуйчатые и ламеллярные панцири получают новое осмысление и распространяются повсеместно. Чешуйчатые доспехи, иначе называемые пластинчатонашивными, состояли из пластин, пришнурованных к матерчатой или кожаной подоснове. Новинкой явились чешуи с одной или несколькими дополнительными заклепками, которые страховали шнуровку, более жестко фиксируя пластину на несущей основе. Такой панцирь был практически непробиваем, ведь чтобы расторгнуть пластинчатый набор, требовалось вырвать страхующие заклепки или проломить поверхность пластины. И то, и другое представляется затруднительным, так как пластины заходили друг на друга наподобие черепицы и в местах взаимоналожения присутствовал двойной или четверной слой защитного покрова. Подобные панцири надевались на корпус отдельно или поверх кольчуги, как и в Западной Европе того времени. Ламеллярные доспехи имели конструкцию пластин, соединенных непосредственно между собой без несущей основы посредством шнуровки через систему функциональных отверстий.

В музеях и частных коллекциях РФ на данный момент полным-полно реплик-реконструкций ламеллярной брони русских дружинников, выполненных на основе научных работ авторов данной статьи.

Одной из первых в Европе Русь приняла на вооружение так называемые бригандинные доспехи с пластинами, приклепанными к изнанке матерчатых жилетов, того же покроя, что и чешуйчатые и ламеллярные доспехи. Корпусные панцири могли усиливаться при помощи круглых стальных пластин «зерцал», которые навешивались на ремнях поверх доспеха или крепились непосредственно на пластины посредством шнуровки или приклепывания.

Выделяются специальные приспособления для защиты плечевого сустава и подмышек в виде чешуйчатых оторочек доспешных пройм или выпуклых кованых пластин — наплечников шарнирного крепления. Руки воинов закрывали створчатые наручи или длинные рукава кольчуг. Ноги прикрывались кольчужными чулками.

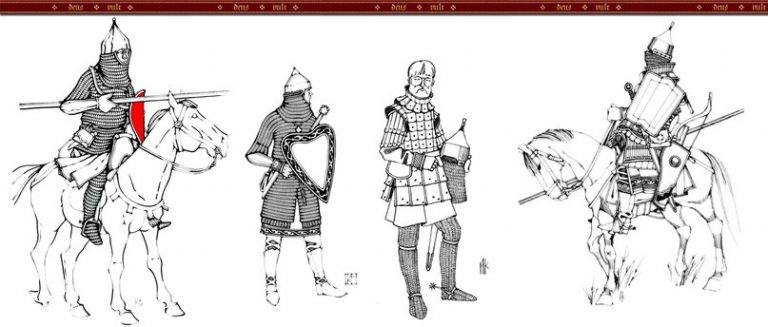

Реконструкция комплекса вооружения тяжелой боярской конницы, 1260-1360е гг. Реконструктор — Петр Васин.

Многообразие шлемов домонгольской Руси сменилось несколькими типами достаточно стандартизированных шлемов сферо-конической, куполовидной и шатровидной (цилиндро-конической) геометрии. Прикрытия лица в виде личин и наносников практически исчезают. Им на смену приходят укороченные по нижнему срезу венца шлема наносники, часто с подвешенной к ним бармицей, закрывавшей все лицо. Используются и шлемы с полями, которые, нависая сверху, защищали лицо от секущих ударов. Новые открытые шлемы были не так надежны, как прежние с прикрытиями лица, но зато обеспечивали ничем не стесняемый обзор, что оказалось первостепенным при борьбе с маневренными степными всадниками. Кольчужная бармица получила пластинчатые усиления в виде навесных наушей прямоугольной формы. От двух до трех таких пластин могли пришнуровываться к шлему с обеих сторон. Продолжали употребляться и шлемы с простой бармицей или без бармицы вовсе, особенно в среде легкой конницы. Декоративная отделка шлемов упрощается или исчезает совсем, что было связано со всеобщим удешевлением оружия.

Арсенал наступательного оружия значительно обновился. Появились полутораручные, а затем и двуручные мечи, позволявшие наносить более мощные удары. Невозможность разрубить пластинчатый доспех обусловила распространение с конца XIII в. акцентированно колющих мечей с клинками жесткого сечения четырехгранного (ромбического) или шестигранного вида. В это время появляются булавы-шестоперы и секиры с утяжеленным обухом-молотком. Как основное средство тяжелоконной борьбы выступают копья с массивными наконечниками с гранеными жесткими втулками. Сабли исчезают из широкого обихода. По крайней мере, археология практически не располагает русскими саблями XIV в., тогда как в XII—начале XIII вв. они местами превалируют над мечами. Вместе с тем на изображениях они встречаются, то есть их ограниченное распространение все же можно предположить.

Его облик реконструирован по тверским изобразительным и археологическим материалам. Общий комплекс вооружения воспроизводится по миниатюре иллюстрированного списка «Хроники» Георгия Амартола из Твери 1300х гг., изображающей поход Александра Великого на Иудею.

Шлем: сфероконическое наголовье конструктивно состоит из двух сегментов, соединенных паянными медью швами в налобной и назатыльной части. Тулью венчает навершие с фигурным краем и характерным сферическим окончанием. По низу идет приклепанный венец с глубокими надглазными выкружками и петлями под бармицу. Толщина изделия от 1,2 мм до 1,8 мм, вес без бармицы около 1,5 кг. (Конструкция и размерновесовые характеристики приведены по однотипному шлему из Государственного Эрмитажа.)

Доспех: чешуйчатый жилет с застежками на боках. Состоит из крупных пластин с дополнительной центральной заклепкой. Наплечники под треугольной формы с фестончатой мягкой оторочкой. Размеры пластин 65 мм/55 мм/1 мм(1,2 мм). Глубина изгиба от 5 до 10 мм. Количество пластин около 150 штук. Толщина основы (восстанавливается по длине стержней заклепок) около 3— 4 мм. Вес около 5—6 кг. (Пластины доспеха и наплечники приведены по материалам Тверского музея.)

Кольчуга: аналог европейского хауберга с длинными рукавами и приплетенными рукавицами. Уникальное для Руси изображение происходит с упомянутой миниатюры «Хроники» Георгия Амартола. Обычно воины отображались с незащищенными кистями рук, не знает находок боевых перчаток или рукавиц и археология.

Щит: миндалевидный, расписан чередующимися перевернутыми серебряными и червлеными стропилами и синей каймой. Защитный комплекс дополняет конский налобник, деталь, появившаяся приблизительно в это время и схематично изображенная на миниатюре «Хроники».

Меч: клинок шестигранного сечения. Длина около 800 мм, ширина 45 мм у основания и 30 мм у острия. Толщина в основании 7 мм, у острия 2—3 мм. Гарда S-образной формы. Новшество западноевропейского круга, отображено на миниатюре «Хроники» и соотносится с изображениями на фресках в Вестминстерском аббатстве 1280— 1300 гг. Навершие уплощенно-дисковидное. Вес около 1,6 кг. (Клинок приведен по находке в Рыдомле, Волынь, собрание Государственного Эрмитажа.)

Реконструкция знатного боярина второй половины XIII в. — начала XIV в.; мастерская «Ратоборцы». Фото — А. Бойков.

Вторая фигура представляет воина в облегченном вооружении.

Реконструкция проведена по материалам миниатюр Силивестровского списка «Жития ев. Бориса и Глеба» XIV в. и Федоровского Евангелия, 1320е гг.

Шлем: куполовидное наголовье с бармицей, усиленной пластинчатыми наушами. Подобных шлемов XIV в. на Руси не сохранилось, но единовременные европейские аналоги позволяют говорить о том, что конструктивно тулья состояла из двух кованых сегментов, соединенных кузнечной сваркой. Предположительная толщина от 1,5 до 2 мм, вес около 2 кг (облик шлема воспроизведен по миниатюрам «Жития св. Бориса и Глеба»).

Доспех: ламеллярный жилет, набранный из мелких прямоугольных пластин с закругленным верхним краем. Взаимоналожение пластин идет в направлении снизу вверх. Между рядами проложены узкие кожаные полосы, все края доспеха также обшиты кожаными выпушками. Область солнечного сплетения и диафрагмы закрывает зерцальная бляха с чеканным лепестковым орнаментом. Подобные ламеллярные пластины известны на территории Руси с XVIII—IX вв., самые ранние найдены на месте древнего поселения Хотомель. Схожие пластины в слоях XIII в. найдены в Гомеле, Новогрудке и др. На данной реконструкции предлагаются пластины следующих размеров: 75/30/1 (0,8) мм. Количество пластин в составе корпусного доспеха — около 300 штук. Вес 5—6 кг. Зерцало: подобных зерцал не обнаружено. Приводится по миниатюре с форзаца Федоровского Евангелия.

Прикрытия рук и ног: руки закрыты от плечевого сустава до локтя шинным плечевым щитком. Он конструктивно состоит из длинных стальных пластин, зафиксированных на мягкой подоснове посредством приклепывания по верхнему и нижнему краю со взаимным наложением. Протектор имел форму замкнутой трубы с арковидными вырезами под мышкой и над локтевыми сгибами. Данный элемент доспеха крепился на руке посредством шнуровки к поддоспешной одежде или пристегивания к пройме доспеха. Подол также шинный. Состоял из двух трапециевидных деталей подосновы с укрепленными на них пластинами. Они фиксировались на едином несущем поясе с декоративной фестончатой отделкой, образовывая спереди и сзади медиальные разрезы. Линии разрезов могли при необходимости смещаться на бока поворотом подола на девяносто градусов (особенно при спешивании всадников). Длинные стальные полосы, предположительно относящиеся к наборам подолов и плечевых щитков, были найдены в Орешке, Пскове, под Торжком, в Гомеле. Размеры пластин: длина до 250 мм, ширина до 50 мм, толщина от 1 до1,5 мм. Прослеживается также множество изображений. Данные приспособления восстановлены по миниатюрам «Жития св. Бориса и Глеба».

Копье: имеет вытянутотреугольное перо четырехгранного сечения и восьмигранную втулку. Длина общая — 320 мм, длина пера — 210 мм, диаметр втулки — 35 мм.

Меч: романский клинок с полутораручной рукоятью и дисковидным навершием с фигурным краем. Имеет несколько западных аналогов. Относится к распространеной группе клинкового оружия второй половины XIII—начала XIV вв.

Секира: одноручная секира, железко имеет полукруглое (луновидное) лезвие. Аналогичная секира была найдена под Торжком.

Источник — https://vk.com/@deus_vult_medieval-pro-vooruzhenie-russkogo-druzhinnika-xiii-veka