Война Запада — альтернативный взгляд на мир «Наибольшего благоприятствования»

Данный пост является рассуждение на тему романа Сергея Сталка Максимальное благоприятствование (самая реальная альтернатива 1941-го года). Роман пишется онлайн на страницах нашего сайта и если вы ещё не читали, то можете прочесть и принять участие в написание произведения.

Содержание:

Долго думал, стоит ли писать эту статью, но решил, что таки стоит. На этот раз рассмотрению подлежит другой аспект данной АИ и другие вводные. Какими бы нереальными ни были некоторые события там – предположим, что они таки случились, и именно так, как описано. Чем на ВОТ ЭТО могут ответить западные демократии?

Нет, я не собираюсь топить «люфтмарине» в полном составе. И французские танки Берлин не возьмут. Я вообще собираюсь по возможности бережно относиться к ключевым фактам. Но именно по возможности, ибо иногда логика всё-таки важнее.

Если вы – большой поклонник именно оригинала, то это можно считать фанфиком/апокрифом. Но если вам интересен именно рациональный взгляд, то эта версия может быть интересной. «Гарри Поттер принадлежит Роулинг, методы рационального мышления не принадлежат никому» (с)

Исходных предпосылок ровно две:

- Вооружённые силы Германии и Японии созданы ровно такими, как это описано в АИ Сергея Сталка, и сделали (т.е. нанесли свои удары) там и тогда, как описано.

- Противник – не идиот, и в поддавки не играет.

Итак, что получается?

Откуда мы знаем то, что мы знаем?

Вообще, возможное начало альтернативных действий может лежать задолго до войны. Не одни немцы ведь замечают, что Россия делает что-то иначе? Но допустим, система договорных ограничений флота таки устояла. С какого момента изменений НЕ может не быть?

Крайний момент, пожалуй – лето 1939 г. Ибо Германия уже строит свой конвейерный флот, и ожидать, что это останется незамеченным – наивно. Конечно, британская разведка тоже не всеведуща. Она может запросто не знать ТТХ немецких кораблей и самолётов. На крайний случай, она может не знать даже точного количества кораблей. Но сам факт строительства крупной серии кораблей не заметить невозможно. Более того, в аналитическом отделе разведки сидят люди заведомо не глупые, и их уже сам факт невозможности установить точное количество таких кораблей, как авианосцы, весьма и весьма настораживает!

А между тем, бомбардировочное командование RAF планирует войну в стиле доктрины Дуэ. При чём это тут? Видите ли, чтобы выбомбить противника из войны, нужно иметь представление, где, что и сколько он производит. Надо же знать, какие именно объекты нужно будет бомбить! И раз уж планы такой войны у англичан есть, то и сбор информации о производстве на тех или иных заводах Германии идёт. А тем временем на этих самых заводах серийно собирают здоровенные секции корпусов авианосцев. А также «рейдеров» и подводных лодок. Секретность? Серьёзно, да?

Такой масштаб работ, да ещё и в тесной старушке Европе, скрыть невозможно физически.

И вот где-то летом у командования RAF складывается картинка…

Какое-то время эта картинка может у них и лежать. В Англии тоже бывает соперничество ведомств. Но это всё же не Рейх и не Япония, накал соперничества не столь велик. И в сентябре 1939 г., через несколько дней после начала войны, толстая папка с данными о строительстве германского авианосно-подводного флота ложится на стол Адмиралтейства.

Чем вызывает тихую панику. Сам факт строительства крупной серии авианосцев был там очевиден и так, просто в силу невозможности его сокрытия. Но чтобы такие масштабы…! И уже в сентябре Англия теряет от атак подводных лодок «Арк Ройал» и «Корейджес». Т.е. создаётся ситуация, когда Англия УЖЕ СЕЙЧАС не имеет преимущества по авианосцам, и в ближайшие месяцы отставание станет катастрофическим. Не сложно догадаться, что для «владычицы морей» подобная ситуация категорически не может быть терпимой. Необходимо принимать срочные меры. Но какие?

Где б нам взять авианосцы б?

За период 1937-39 гг. Англия заложила 7 линкоров (достроено 5) и 9 авианосцев (достроено в качестве АВ — 7). Став единственной страной мира, где количество заложенных авианосцев превысило число линкоров. Это в нашей реальности. Т.е. говорить о якобы непонимании роли авианосцев англичанами как-то не серьёзно.

Но когда ещё те 9 авианосцев вступят в строй? Да и этих девяти всё равно будет мало. Нужно где-то взять ещё.

Итак, задачу можно разделить на три подпункта:

- Как ускорить строительство уже заложенных авианосцев?

- Какие авианосцы нужно проектировать и закладывать, чтобы получить их быстро?

- Откуда взять дополнительные авианосцы прямо сейчас?

По первым трём авианосцами типа «Илластриес» ответ однозначный – никак. Ну разве что приоритетность работ повысить за счёт чего-то ещё. Степень готовности уже достаточно велика, переделки скорее задержат постройку, чем ускорят. А вот насчёт пары последних можно подумать. Они имеют усложнённую конструкцию, что само по себе чревато задержкой. Может, упростить?

Война уже идёт, и задача сохранности самолётов в ангаре при длительной эксплуатации как-то не актуальна. Бронированный ангар – это, конечно, хорошо, но дорого и, главное, долго. Итак, пункт первый – упрощаем конструкцию ангара на двух последних «илластриесах», ставим простой открытый ангар американского типа. Дешевле, легче – и больше авиагруппа. Коррозионной же устойчивостью самолётов в условиях войны можно пренебречь. Правда, снижается и живучесть, но тут приходится идти на жертвы. В крайнем случае, проще забронировать ангарную палубу.

Отмена заказов на элементы бронированных ангаров произвела неожиданный эффект – немецкая разведка почему-то решила, что речь идёт об отмене заказов на сами авианосцы! Но об этом англичане узнали уже после войны.

У лёгких авианосцев типа «Юникорн» (в реале только один из них был достроен как авианосец, остальные – как корабли снабжения) можно было только отменить бронированную полётную палубу. Всё равно ценность брони толщиной 51 мм была сомнительна. Конечно, никаких «кораблей снабжения» – все три должны быть авианосцами.

С ноября началось проектирование нового авианосца, пригодного к серийной постройке. Боевые качества ограничивались минимально необходимым, всё должно быть рассчитано на скорость постройки. В общем, это что-то вроде «Колоссуса» из нашей реальности. Только один нюанс – кое-что, хотя бы в общих чертах, о немецком «конвейере» уже известно, и какие-то элементы подобной технологии тоже предусматриваются. Хотя и не в таком полном объёме. Кстати, это относится и к строительству эсминцев тоже.

А как насчёт «здесь и сейчас»? Причём, судя по размаху немецкой программы, нужно ведь никак не менее десятка.

Британский флот весьма велик. Как военный, так и гражданский. В нем много разных кораблей, наверняка есть и такие, которые можно перестроить в авианосцы. Правда, угроза немецких подводных лодок заставляет все операции флота проводить на скорости не менее 20 узлов, для минимизации риска атаки из-под воды. Да и вообще тихоходный эскадренный корабль – как-то моветон. А скоростных кораблей мало, даже среди лайнеров. Лайнеров… Лайнеров!

Мало, но есть. Нет, на знаковые «Куин Мэри» и «Куин Элизабет» рука не поднялась. Слишком заметные, слишком символичные, слишком огромные. И более полезные как войсковые транспорты. Флот реквизирует трансатлантические лайнеры «Эмпресс оф Бритен», «Аквитания» и выкупленный у французов по такому случаю «Иль-де-Франс» (в РИ был арендован и реквизирован после капитуляции Франции). Все эти лайнеры имеют схожие характеристики и могут действовать как единое соединение. Тем более, что при скромной вроде бы максимальной скорости порядка 24 узлов все они могли сутками идти 23-узловым ходом, это и был их основной рабочий режим.

Размеры лайнеров и их надстроек позволили оборудовать закрытый двухъярусный ангар, с общей вместимостью до 80 самолётов! Просторные залы по центру надстроек как специально подходили для превращения их в ангары. Более того, особенности надстроек позволили скрыть переоборудование от немецкой разведки. Ведь в то же время десятки других лайнеров переоборудовались во вспомогательные крейсера или войсковые транспорты, а надстройки скрывали работы по внутреннему переоборудованию. Разумеется, вечной секретность не была, но время было выиграно. Размеры лайнеров (40-50 тысяч тонн) позволили оборудовать ПТЗ (из стандартных бочек, оказавшуюся более эффективной, чем ПТЗ большинства кораблей специальной постройки), иметь большой запас топлива и боеприпасов. Ради столь крупных и самолётовместимых кораблей было оборудовано полноценное зенитное вооружение из 8*2*102-мм/45 зениток, 4*8 + 4*4*40-мм «пом-помов», два десятка эрликонов на каждом.

На переоборудование каждого уходит примерно год. «Эмпресс оф Бритен» и «Аквитания» вступают в строй на рубеже 1940-41 гг., «Иль-де-Франс» – к весне 1941.

Кроме того, есть немало других лайнеров со скоростями 19-20 узлов и водоизмещением 20-25 тысяч тонн. В том числе – постройки времён Великой войны и сразу после, ещё с прямыми турбинами. Т.е. в тот же объём КМУ можно поставить современные турбины, получив скорость заметно бóльшую. Правда, на такой объём работ маловато свободных мощностей. В Англии. Но ведь по ту сторону океана свободные мощности есть. Так что можно отправить несколько лайнеров туда на переоборудование. Время переоборудования – порядка года от момента прихода в США. А приходят эти лайнеры (допустим, 4 корабля) не одновременно, на протяжении первой половины 1940 г. Потом к ним добавили ещё четыре.

А есть ли что-то, что можно получить ещё быстрее? Хм… А ведь в английском флоте уже был крейсер, успевший когда-то побывать авианосцем! Назывался «Виндиктив», и был одним из крейсеров типа «Хокинс» — тех самых, прародителей «вашингтонских крейсеров». Тогда ещё не знали, каким должен быть авианосец, и эксперимент с «Виндиктивом» был неудачным. Но сейчас-то знают! Вооружённые архаичными палубно-щитовыми пушками, эти крейсера в роли крейсеров не слишком эффективны. Зато размеры корпусов весьма подходящие для авианосцев.

Итак, четыре крейсера переоборудуются в лёгкие авианосцы. Пришлось, правда, добавить були для остойчивости, скорость снизилась до 28 узлов. Но у немцев, судя по всему, скорость ещё меньше, т.к. конструкция корабля-дока не оставляет достаточно места для мощной силовой установки.

Ангар вмещал до 30 самолётов, если брать только истребители. От возможности брать торпеды пришлось отказаться ради экономии пространства и времени.

Здесь переоборудование может идти быстрее, порядка 9-10 месяцев на корабль. Вступают в строй в конце 1940 г.

Есть ли ещё что подходящее? Есть. На 1939 г. всё ещё на плаву и даже на ходу два линкора времён Великой войны: «Центурион» и «Айрон Дьюк». То, что они разоружены и разукомплектованы, даже лучше – проще переоборудовать. Силовая установка нужна новая, у старой мощности мало и она полуразобрана. Берём стандартные ТЗА и котлы «алфавитных» эсминцев, сдвоенный комплект. Придётся надстроить нос и корму – не столько даже ради скорости, сколько ради экономичности, хотя скорость тоже не помешает. Ангар самый простой, «американский». Зенитное вооружение – как у авианосцев-лайнеров. Скорость в итоге получается где-то 27 узлов. Переоборудование до полутора лет, вступление в строй весной 1941 г.

Ещё один недостроенный рефрижератор водоизмещением 11500 т был конфискован флотом. Он был только что заложен, и в него ещё можно было внести изменения, сделав небольшую врезку корпуса и заменив дизельную ЭУ на стандартные ТЗА эсминца. Это позволило увеличить скорость до 23 узлов. Авиагруппа – до 28 самолётов.

Примерно такой вид имела экстренная авианосная программа 1939 г.

Т.е. флот должен был получить 4 лёгких авианосца в конце 1940 г. и 9 более крупных – в течение первой половины 1941 г. И это не считая «Илластриеса» и «Формидебла», вступающих в строй в это же время.

И ещё пять – осенью 1941 г.

Ещё одной надеждой была авиация береговая. Специализированный торпедоносец «Бофорт» как раз начинал поступать на вооружение.

Да, ждать ещё целый год. Зато есть время подготовить лётчиков. А на чём же они будут летать?

Воздушное крыло флота

По самолётам вероятного противника известно было только два факта: фирма-производитель и внешний вид. ТТХ, конечно же, были секретны. Но даже и один внешний вид говорил о многом. Это явно был одноместный свободнонесущий моноплан – вроде тех, что уже поступают на вооружение ВВС всех развитых стран мира. И что этому противопоставить?

Состояние матчасти палубной авиации Ройал Нейви как-то не радовало. «Сордфиш» — машинка надёжная и очень удобная в эксплуатационном плане, но именно для боя – не впечатляет. Впрочем, тут жить пока можно, благо работы по новому ударному самолёту «Барракуда» идут. И есть палубный пикировщик «Скьюа», отчасти способный даже быть истребителем (если против каких-нибудь гидросамолётов). Новый истребитель фирма «Фейри» тоже обещает. К лету 1940 г. А сейчас что? У немцев-то, вроде, авианосцы с современными монопланами есть уже.

Пришлось флоту пойти на эксперимент и проверить – можно ли на палубу авианосца сажать «Харрикейн»? Оказалось – замечательно можно! Каким там будет «Фулмар», пока не ясно, но как временная мера «Харрикейн» сойдёт. Правда, много их не получишь, они нужны RAF. Но по эскадрилье на авианосец получить можно. Пока – без складных крыльев. Вариант со складными крыльями появится позже, летом 1940г.

«Си Харрикейн», ранняя версия, ещё с пулемётами. С осени 1940 г. они будут уже с 20-мм пушками. Пока налаживают своё производство, пушки закупаются у французов

Первый опыт

Несмотря на явное наличие значительного числа авианосцев, воевать ими немцы почему-то не рвались. Пока что Ройал Нейви воевал с одними только подводными лодками и редкими надводными рейдерами. Проблем лодки доставляли немало. Хорошо хоть, проект массового корвета сопровождения «Флауэр» создали ещё до войны, глядя на рост германского подводного флота. Причём строительство таких кораблей было организовано не только в Англии, но также в Канаде и Австралии. Но всё равно этого было мало.

Интенсивная война – это не только интенсивные потери, но и интенсивное накопление опыта. Попытка использовать для поиска ПЛ авианосцы привела к гибели «Арк Ройала» и «Корейджеса» – но в то же время скромный «Гермес» добился неплохих успехов. Т.е. полезность авианосца в деле ПЛО подтвердилась – но риск перевешивал. Если это полноценный авианосец, потеря которого будет чувствительным ударом. А если нет? Немцы строят субмарины потоком, англичане отвечают корветами – тоже потоком. Значит, нужны такие же поточные авианосцы! Благо, пример самих немцев показывал, что это возможно.

Сама идея простого массового авианосца для конвоев возникла в Англии ещё в конце 1920-х (реал). Разумеется, в мирное время тратить деньги на явно неполноценные, хоть и дешёвые корабли, никто не стал. А теперь?

В порядке эксперимента, решено переоборудовать в авианосцы несколько вспомогательных крейсеров (всё равно в этом качестве толку от них оказалось немного), а также оборудовать несколько транспортных кораблей полётными палубами поверх обычных корпусов, с сохранением возможности везти груз. Первый вариант давал большие, теоретически, возможности, второй был быстрее, дешевле и не отнимал грузового тоннажа. Но пока речь шла о штучных кораблях.

Почему бездействует германский авианосный флот, предположение было, и как впоследствии оказалось – верное. Взрывной рост численности не мог не сказаться на качестве подготовки личного состава. Опытные ветераны учений и экспериментов занимали посты командиров авианосцев, но большинство их офицеров (!) имели за плечами только полгода срочной службы и курсы мичманов. И к тому же самые инициативные постоянно уходили в подводный флот. Да и на рейдеры тоже нужны были экипажи. В итоге к апрелю 1940 г. Кригсмарине насчитывал уже одинадцать авианосцев – но только четыре из них можно было считать боеспособными. Собственно, это было одной из важнейших причин, почему англичане решились на высадку в Норвегии. Надо было успеть запечатать береговой авиацией выход из Северного моря, пока авианосцы противника ещё не стали решающей силой.

Кто ж знал, что немцы их опередят буквально на пару дней?

Столкновение авианосцев случилось не сразу, ибо обе стороны имели поначалу иные задачи. Но в конце концов неизбежное случилось. Первое в истории авианосное сражение закончилось для англичан гибелью «Глориеса» и «Фьюриеса», не считая кораблей других классов. Оказалось, что лётные качества самолётов противника заметно лучше «Харрикейна», и противостоять им можно разве что вдвоём на одного. Но такого перевеса у англичан не было.

Командование FAA (Fleet Air Arm, палубная авиация британского флота) осознало, что ему срочно требовались другие самолёты! К тому времени пробные, ещё не серийные, «Фулмары» уже были – и испытания разочаровывали. Чем же воевать?

Пришлось объявлять срочный конкурс на создание нового палубного истребителя. С ТТХ, приближенными к «Спитфайру», и как можно быстрее. Поначалу и сами «Спитфайры» сгоряча решили использовать, но придумать складное крыло к нему не получалось, уж больно оно специфическое, да и узкая колея шасси тоже не радовала. А больше всего не радовал дефицит самих «Спитфайров», которые все шли на нужды ПВО.

Выручила фирма «Болтон Пол». Оказалось, её «Дефайент» за счёт пресловутой турели (т.е. – возможности отказа от неё) имеет хорошие резервы и по пространству, и по весу, да и конструкция крыла легко переделывается в складную. При весьма хорошей технологичности и чистой аэродинамике. Тем более, что именно заводы «Болтон Пол» производили палубный «Скюа», т.е. с палубной механизацией там уже были знакомы. Только это, как и наличие «Дефайента» в серийном производстве, и позволило получить палубный «Си Дефендер» сравнительно быстро – к концу 1940 года.

«Фулмар», однако же, не был забыт. Как истребитель он себя не нашёл, но его бомбардировочное происхождение позволяло поднимать торпеду или до 680 кг бомб, да и пикировать он умел. Конструктивное родство с серийным «Бэттлом» позволило сравнительно быстро развернуть производство «Фулмара» – пикировщика и торпедоносца. Разумеется, штурман при этом получил стрелковую турель. Точнее, шкворневую установку.

Оставалось ждать поступления новых авианосцев, новых самолётов – и надеяться, что момент активности германского авианосного флота оттянется как можно дольше.

Война

Эта надежда рухнула в конце сентября. Несмотря на ожидание, тактическая внезапность немцами всё равно была достигнута.

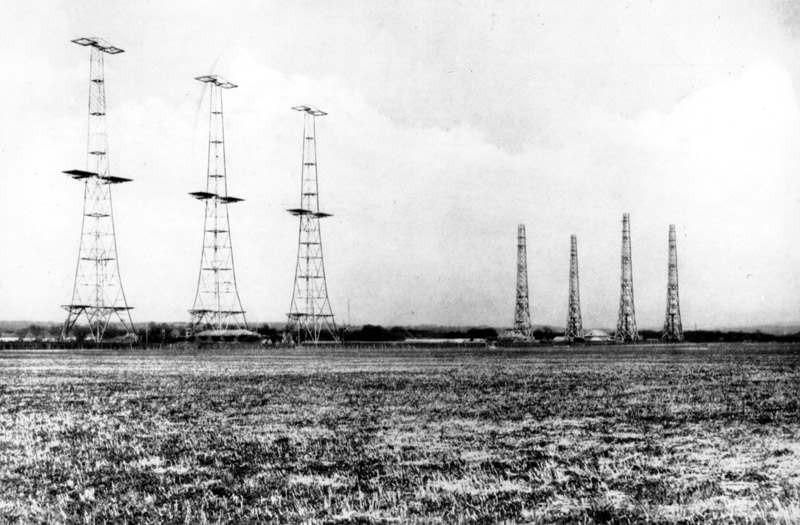

Система «Чейн Хоум» в этой реальности сразу разворачивалась севернее. Разумеется, была она и в Скапа-Флоу. Но опыта у её операторов, как и у лётчиков ПВО, было ещё очень мало. Поэтому значительное число Фокке-Вульфов в бомбардировочном варианте прорвалось через ПВО, учинив разгром. Главным образом, инфраструктуре. К счастью, после гибели «Ройал Оука» в самом начале войны англичане не пренебрегали противоторпедными сетями, что и спасло корабли. Но прочих разрушений хватало. Погиб линкор «Резолюшн». Точнее, выбросился на берег, после чего его решили не восстанавливать, а разобрать на металл. После этого случая Адмиралтейство решило услать все линкоры, не добирающие 20-узловой скорости, «демонстрировать силу» куда-нибудь подальше. Например, в Сингапур. Подальше от немецких подводных лодок и на местное нефтяное обеспечение.

Одновременно одна эскадра Люфтмарине прорвалась в Атлантику. Собственно, выход на её перехват как раз и спас некоторые британские корабли от налёта на Скапа-Флоу. Почему только одна?

Помимо кадровой проблемы, германский флот обнаружил ещё одну. «Передовые» котлы оказались крайне ненадёжными и прожорливыми. Фактическая дальность оказалась почти вдвое меньше проектной (см. реальные проблемы немецких КМУ). Для Северного моря сойдёт, но о рейдах в Атлантику немцам пока приходилось забыть. На самом деле, сходить туда-обратно дальности, в общем-то, хватало. Если вместо 10 рейдеров брать с собой только половину. Но немцы планировали вести длительную подводно-авианосную войну. Т.е. авианосные эскадры должны были какое-то время оставаться посреди Атлантики. А вот на это топлива уже решительно не хватало.

Обнаружили это ещё осенью 1939 г., но исправить быстро, на уже построенных или строящихся кораблях, не представлялось возможным. Котлы заменили на кораблях, которые ещё только были заложены, но не на более ранних. Та эскадра, которая прорвалась в Атлантику в конце сентября, была попросту первой, способной это сделать.

Перехватить её не удалось. Опыт перехвата такого масштаба против противника, способного сбивать разведчиков, ещё не был наработан. Но опыт накапливался, и следующие прорывы давались немцам уже не так легко.

Сначала тем приходилось проходить «сквозь строй» «Бофортов», базирующихся на Оркнейских и Шетландских островах. К ноябрю количество эскадрилий достигло десятка, а радиус действия позволял работать непосредственно у берегов Норвегии. Очень скоро англичане догадались прикрывать их «Бофайтерами». Пусть они и были слабее немецких Фок, но победа в воздушном бою и не была их задачей. Главное – дать атаковать «Бофортам».

И в декабре 1940 г. первый германский авианосец пал жертвой торпедоносцев.

А потом выходили поисковые группы Ройал Нейви. Поначалу немцы пренебрежительно относились к артиллерийским кораблям. Ну что может пусть даже «Худ»? Как он, для начала, эти авианосцы найдёт? А если найдёт – самолёты атакуют его раньше.

Почему-то немцам не пришло в голову, что крупный крейсер и авианосец могут действовать в связке. И что авианосец может прикрыть соединение от атак с воздуха на время сближения. И его самолёты, действующие вблизи своего корабля, могут дольше вести бой, получая ещё и подсказки с родного корабля о ситуации в небе. Соперничество «школ» Редера и Деница, помноженное на радикальный корпоративный эгоизм Рейха, дошедшее аж до разделения на два разных Кригсмарине, сыграло с немцами дурную шутку. Впрочем, закономерную.

А уж найти противника в море… Англичане в северной Атлантике были дома, а немцы – в гостях. Возможностей вести разведку у англичан было объективно больше. На каждый патрулирующий FW-200 приходилось не менее десятка «Сандерлендов», «Веллингтонов» и «Уитли». География! Да и радиоразведка у англичан была поставлена наилучшим образом. И гидросамолёты никто не отменял. Ведь и в нашей истории «Худ» и «Принц Уэльский» как-то же «Бисмарка» посередь океана нашли!

Да, получалось не всегда. В такой неудачной попытке в декабре погибли «Игл» и крейсер «Шропшир». Но убийцы «Игла» далеко не ушли – их перехватили «Рипалс» с «Илластриесом». К тому времени авиагруппа немецкой эскадры была изрядно поредевшая в боях с «Бофортами» и «Иглом». И тогда «Рипалс» и лёгкий крейсер «Саутхэмптон» таки устроили «лису в курятнике». Оказалось, дать больше 26 узлов немецкие авианосцы не могли – компоновка «плавучего дока» не оставила места для мощных машин. «Мультиганшип»-«Саутхемптон» отразил торпедные атаки «рейдеров», а «Рипалс» расстрелял один из авианосцев. Второй поначалу ушёл, но его настигли самолёты «Илластриеса». Пусть они были не так сильны, как Фоки, зато их было больше. Ведь англичане шли не на долгий рейд, а на короткий перехват, и могли взять самолёты в открытую на палубе (они и в РИ так делали в 43-45 гг). Третий, как мы помним, пал жертвой «Бофортов» ранее. Это была первая победа.

Тем не менее, те эскадры, которые прорывались, были немалой проблемой. К счастью для англичан, немцы сосредоточили усилия на торговом удушении, т.е. на стратегии, которая в принципе не могла дать быстрого результата. И старались истребить торговый флот, которого было много. Отрицание линкоров школой Деница-Удета дало побочное действие – непонимание ценности победы над собственно военным флотом противника. Авианосцы, которые могли бы навалиться всей силой на британский флот, растрачивали усилия в дальних рейдах с подводными лодками. Момент слабости британского флота был упущен.

А что же в Скапа-Флоу и рядом? Три первых сформированных эскадры Люфтмарине, как уже упоминалось, были ограничены в возможностях дальних рейдов. Вместо этого немцы объявили «осаду» Скапа-Флоу! Когда англичане поняли, в чём осада состоит, они вздохнули с облегчением. Немцы сами шли в зону действия радарной сети, позволявшей англичанам заблаговременно сосредотачивать численный и позиционный перевес в каждом столкновении истребителей. Вдобавок основной целью немцы поначалу избрали суда, идущие в Скапа-Флоу. Т.е. – прибрежное судоходство. Несложно догадаться, что на каждое судно ударную волну в десятки самолётов никто не поднимает. Немецкая стратегия не предусматривала массирования сил вообще! И английские пилоты этим пользовались, постепенно перемалывая авиацию Люфтмарине. Причём немцы долго не могли понять, что происходит, т.к. доклады пилотов обычно завышали потери противника (немецкие пилоты вообще этим грешили в среднем чаще иностранных коллег, круче них в этом плане были только пилоты японские). По этой причине Дениц долго был уверен, что в этой мясорубке побеждают немцы.

Дополнительным фактором стало то, что бои шли вблизи британского берега. Т.е. сбитые английские лётчики обычно возвращались в строй с новым боевым опытом, сбитые немецкие чаще погибали или попадали в плен. Если в сентябре немецкие пилоты были в среднем опытнее английских, то к началу 1941 г. картина уже явственно стала меняться на противоположную. Чем-то это напоминало битву за Британию в РИ… в миниатюре. Здесь немцы могли задействовать до трёх эскадр единовременно, т.е. до 225–300 самолётов. Т.е. заметно меньше, чем в битве за Британию РИ. Против многих сотен самолётов RAF, управляемых по данным радарной сети. О громком успехе в Скапа-Флоу в сентябре слышали все, кто соприкасался с германской пропагандой. Но других успехов там же уже не было. После же ведомство Геббельса красочно расписывало успехи «Кондоров». Что само по себе показатель: Фоки больше к Скапа-Флоу прорваться не могли. Да и успехи «Кондоров» длились не долго. Истребитель налегке, знаете ли, может взлететь выше, чем бомбардировщик с бомбами.

Кроме того, была у немцев ещё одна проблема. FW-190 был сильным самолётом, но его двигатель был толком не доведён. Нет, летать было можно. Но пилот постоянно должен был помнить о нежных режимах работы двигателя. Это отвлекало внимание, ограничивало некоторые манёвры, и время от времени кто-то забывал – и тогда способность Фоки к планирующему полёту (примерно как у кирпича) проявлялась во всей «красе».

Вдобавок в конце ноября английская субмарина торпедировала «Дойче Фольк». Ёе капитан воспользовался тем, что вокруг немецкого соединения было много немецких подлодок, и «рейдеры» привыкли, что если ПЛ, то «наша». Английская субмарина нахально прошла в надводном положении, воспользовавшись сложностью идентификации, ведь издали все лодки схожи. Авианосец выжил, но загремел в ремонт на полгода. Была и аналогичная неудачная попытка, но этот успех того стоил.

Первый пробный торговый авианосец уже действовал в это время. И хотя он прожил порядка двух месяцев, после чего был уничтожен самолётами с немецкого соединения, успел таки не раз спасти конвой от подводных лодок. Эксперимент был признан удачным. Переоборудование подходящих транспортных судов в торговые авианосцы приняло массовый характер, благо было относительно дешёвым и быстрым. А в США была заказана крупная серия эскортных авианосцев на базе стандартного сухогруза типа С3.

Зимой немцы нанесли новый удар, оказавшийся в самом деле неожиданным. Две эскадры сумели прорваться в Атлантику, причём третья («ближняя») прикрывала сам прорыв, приняв бой с береговыми торпедоносцами. Перехватить эти две эскадры на пути туда не получилось, а на пути обратно… Путь обратно оказался совсем не туда, где их ждали.

В этот раз немецкие авианосцы в своих доковых камерах везли не припасы для подводных лодок, а десант со средствами высадки. Гибралтар был глубоко в тылу англичан, и такого удара там не ждали.

Незадолго до того, после не слишком удачного для итальянцев боя у Орана, французский флот «копенгагировал» итальянский прямо в гавани Таранто. Итальянцы удар проспали. Нет, они успели и дать ход, и открыть ответный огонь. Даже добиться одного попадания в «Жан Бар». Но за это время французы успели расстрелять скученные, не имеющие манёвра в гавани корабли. Оба линкора типа «Литторио», три старых «Кавура» и новейший тяжёлый крейсер «Триполи» (построенный на советские деньги после сделки по продажи крейсеров), не считая нескольких кораблей помельче, теперь лежали на дне.

Так вот, теперь немцы проделали с французами ровно то же самое, но на новом техническом уровне. У французов, в отличие от итальянцев, патрули в небе были, но гидросамолёт был сбит Фокке-Вульфом раньше, чем успел предупредить об опасности. Так что французский флот теперь лежал на дне Тулонской бухты точно так же, как итальянский – в Таранто.

Английских сил в Средиземном море не было, т.к. они были нужны на северном направлении, а Средиземноморье было зоной ответственности французов.

Из всего французского флота осталась только эскадра в составе «Дюнкерка», «Альжери», «Монкальма», «Глуара», ещё до вступления в войну Италии переброшенная в Атлантику. Т.к. посчитали, что на Средиземноморье остальной флот справится и так, тогда как на севере было жарковато. Отправили тех, кого посчитали наименее ценными для боя с итальянским линейным флотом, но обладателей наиболее мощной ПВО.

Остался, как ни странно, и авианосец «Беарн». Он задержался в Красном море, зачищая его от итальянцев у берегов Эфиопии (близко к событиям РИ со сдвигом по времени), и именно поэтому уцелел.

В конце декабря 1941 г. погиб «Рипалс». В этот раз наученные опытом немцы старались атаковать не авианосец ПВО, а линейный крейсер, и им это всё-таки удалось. Но место «Рипалса» уже занимал новый корабль – «Кинг Джордж 5».

Империя наносит ответный удар

В начале 1941 г. ситуация на море была весьма тяжёлой. В то же время темпы наращивания авианосного флота Великобритании наконец-то сравнялись с немецкими и местами стали даже превосходить. Ибо экстренная программа 1939 г. стала, наконец, приносить плоды. За октябрь-декабрь 1940 г. флот пополнился авианосцами «Формидебл», «Виндиктив», «Хокинс», «Фробишер», «Эффингам». В придачу к находящемуся в строю «Илластриесу». «Гермес» погиб в октябре в бою с немецкой эскадрой в Атлантике, а тихоходный «Аргус» не принимал участия в боях, работая исключительно кузницей кадров. В начале 1941 г. вступают в строй два больших авианосца-лайнера и два поменьше. Уже можно было говорить о возможности формирования авианосных соединений.

Германия к тому времени располагала шестнадцатью авианосцами, вводимыми в строй чуть чаще чем раз в месяц (темп рассчитан из соображения _постройки_ девяти эскадр к маю). Из них один не достиг боеготовности, один в ремонте, шесть были на Средиземном море. Четыре успели погибнуть в боях.

В феврале Германия готовилась к «Барбароссе», и две эскадры должны были быть задействованы там. Ещё две – на Средиземном море. В рейд на атлантические коммуникации могла выйти только одна эскадра.

Неудачи начались сразу. К атакам торпедоносцев немцы уже были готовы. Но число эскадрилий росло. Каких там эскадрилий – ударных авиаполков! Штурмовики-«Бофайтеры» были уже штатно объединены с торпедоносцами.

Хотя попаданий торпед в авианосцы не было, но два рейдера сопровождения погибли. То, что почти два десятка торпедоносцев и штурмовиков лайми не вернулось, было слабым утешением

А потом им предстояло авианосное сражение против пяти английских авианосцев. Каждый из которых имел бóльшую авиагруппу, чем у немцев. И на их палубах стояли уже не «Си Харрикейны», а «Си Дефендеры». Качественного превосходства в истребителях у немцев больше не было.

Итог был немного предсказуем. Одному авианосцу удалось уйти, затерявшись в облачности и норвежских фьордах. Два других уже не вернулись. В последних числах января ещё один «осаждающий» авианосец Люфтмарине пал жертвой подводной лодки. Лодок у немцев-то было больше, но они сосредотачивали усилия на торговом флоте. И в отличие от англичан, выносившихся в море на скорости 20 узлов время от времени, немецкие авианосцы вели патрулирование, что делало их более уязвимыми к подводным атакам.

В марте рейд был только один. Средиземноморское соединение вышло в обратный поход. Ибо перед командованием Люфтмарине вдруг предстала картина далеко не такой радужной войны, как казалось. Поражение предыдущего рейда вынудило собрать все силы в один кулак. Ввод южного соединения в Чёрное море, планировавшийся изначально в рамках «Барбароссы», пришлось отменить. Позиция Турции тут препятствием не была, это было бы «предложение, от которого нельзя отказаться», а вот угроза проблем на атлантическом направлении – вынудила. Да, для интересов Рейха это было не рационально, в Чёрном море толку от этих эскадр было бы больше. Но если уж там само Кригсмарине делилось на два разных ведомства, то кого будут интересовать нужды Вермахта? Ведомственный эгоизм Рейха, похоже, мог поспорить даже с японским.

Англичане готовились… но германская эскадра совершила ход конём, пройдя там, где не ждали – прямо через Ла Манш (операция «Цербер»). Минные поля там были рассчитаны в основном против подводных лодок, на чём немцы и сыграли. Эффект неожиданности сработал, немецкий флот вновь соединился. Но атлантические коммуникации в тот раз не пострадали. Если не считать «обычных» волчьих стай, конечно.

Разумеется, ломиться в Датские проливы, о чём постоянно говорила германская пропаганда, британский флот не стал. Англичане пользовались преимуществами своего поля боя и не собирались от этого отказываться. А чем же можно было германский флот «запечатать»? Захватить Данию кораблями?

Только в мае немцы решились на решительный шаг. Наконец до Деница стало доходить, что старина Мэхэн таки был в чём-то прав, и ключ к господству на море – разгром флота противника. На этот раз Дениц вывел в море шесть эскадр разом. Причём за счёт доковых камер их самолётовместимость была увеличена. Теоретически, каждый авианосец мог вмещать до 75 самолётов, но кто ж им их даст? Конвейер изначально рассчитывался на 25 машин на корабль, с возможностью иногда добирать до 50, а сейчас судьба Германии решается на Востоке, и лишних самолётов для флота – нет. Так что удалось повысить авиагруппу только до 50 самолётов, и то не на всех кораблях. А для прикрытия в ближнем бою немцы в кои то веки даже взяли артиллерийские корабли! Правда, из всего состава германского флота выйти в океан могли только три «карманных линкора». Эти корабли были построены ещё до начала бурной деятельности Деница и Удета, и только поэтому их не успели изуродовать под одну только Балтику. Надо было видеть лица Деница и Редера, когда вчерашний триумфатор-Дениц был вынужден просить корабли у Редера!

А что Ройал Нейви? Уже вошли в строй пять авианосцев-лайнеров, четыре лёгких авианосца, три тяжёлых авианосца специальной постройки (только что присоединился «Викториес»), бывший линкор «Центурион». Немногим менее 700 самолётов.

Кроме того, англичане имели и линейные силы: уже два линкора типа «Кинг Джордж 5», хотя готовность «Принца Уэльского» и не была полной, «Худ», «Ринаун». Из более старых линкоров в бой взяли «Вэлиант» и «Куин Элизабет» – как мощнейшие зенитные платформы. «Нельсон», «Уорспайт» и «Бархем» оставались в резерве. И ещё было французское соединение с «Дюнкерком».

«Вэлиант» и «Куин Элизабет» были приданы соединению больших авианосцев-лайнеров, скорость позволяла. Вторую группу составляли два авианосца-лайнера меньшего размера с перестроенными КМУ и «Центурион». Третью группу составляли четыре лёгких авианосца. «Илластриесы», как самые быстроходные (и живучие), прикрывали соединения быстроходных линкоров. И каждый отряд включал крейсер ПВО типа «Дидо» и просто лёгкий крейсер, зачастую не один.

Т.е. авианосных групп было три, но ещё три – линейных с авианосным прикрытием.

И конечно же, англичане не собрались принимать бой за просто так. Немцам пришлось двинуться в Атлантику, чтобы вынудить англичан принять бой. И разумеется, сначала – «горячий коридор» торпедоносцев. Немцы были к этому готовы, сотни Фокке-Вульфов могли надёжно защитить флот. В теории. Но одного немцы не учли. Что сухопутная версия «Дефендера», за счёт той самой экономии на отказе от турели, имеет большой радиус действия, доставая с Шетландских остовов до Норвегии. А времени произвести заметное число таких самолётов у англичан уже было достаточно. Атаки ударных авиаполков были прикрыты истребителями. Причём как бы даже не лучше подходящими для воздушного боя. Около сотни торпедоносцев, полторы сотни штурмовиков, более сотни истребителей сопровождения. А растянувшийся в походе немецкий флот не мог сосредоточить все свои истребители в одном месте.

Так Флот открытого моря потерял первые три авианосца – один утопленным, и два тяжело повреждёнными. Не считая прореженных авиагрупп. И двух рейдеров.

В последующем сражении силы были примерно равны. В самолётах. Но более сильное ПВО англичан и более разнообразная тактика (в основном – за счёт артиллерийских кораблей!) склонили чашу весов на их сторону. Как и лучшая живучесть некоторых английских кораблей. «Илластриес» был избит до потери пульса, но остался жив и вернулся своим ходом. «Викториес» получил повреждения, но сохранил способность поднимать самолёты! А здоровенный «Эмпресс оф Бритен» пару пропущенных торпед как будто и не заметил. Хотя такими живучими были не все.

А вот у немцев, легендарной немецкой живучести оказалось маловато. Деревянные полётные палубы, полное отсутствие брони… Но главное, чего никто не ожидал – низкое качество сварки и лопающиеся швы. Массовый «конвейер» вызвал жесточайший дефицит квалифицированных сварщиков! Эта проблема была и в РИ при строительстве крупноблочных ПЛ, а тут она встала в ещё более острой форме.

«Карманные» же «линкоры» помогали только от крейсеров. Встреча же с линкорами настоящими была для них смертным приговором. Когда из боя вернулся только один «карманник» из трёх, Редер рвал и метал, и впредь отказал Деницу в любых кораблях. Сам свой флот построил – вот им одним и воюй!

Само по себе сражение не было триумфом англичан, их потери были тоже серьёзны. Но главное – немцам пришлось повернуть назад. И пройти через «горячий коридор» снова.

Работай немецкий авианосный конвейер и дальше так же, летом-осенью немцы ещё могли бы вырвать победу. Но уже шла война на Востоке, уже была объявлена «тотальная война». Это планировалось давно, и снижение темпов строительства авианосцев после постройки девятой эскадры было запланировано ещё год назад. Разогнать конвейер снова можно было только не ранее чем через полгода. В условиях войны с Россией, лишних ресурсов на флот у Германии не было. Строительство шло дальше с темпом один авианосец в три месяца. Первоначально предполагалось, что для восполнения потерь этого хватит. Но дальше немецкий авианосный флот медленно, но неуклонно сокращался. Потому что английский уже рос быстрее.

За лето вступили в строй «Айрон Дьюк» и ещё два авианосца-лайнера. Осенью – «Индомитейбл» и лёгкий авианосец на базе рефрижератора. Картинку подпортил Перл-Харбор. Строящиеся за океаном четыре авианосца-лайнера (вторая партия) и 4/5 от заказанного количества эскортников были аврально перекуплены США. Зато в январе 1942 г. вступил в строй лёгкий авианосец «Колоссус», первый из серии – теперь у Британии был и свой «конвейер»!

Летом 1941 г. шло активное насыщение конвоев «торговыми авианосцами», осенью уже пошли полноценные эскортники. Германские подводные лодки оставались серьёзной проблемой до самого конца войны, но их успехи медленно, но неуклонно сокращались, а потери росли.

А откуда же в Англии столько кораблестроительной стали? Помимо того, что было и так, в этой реальности никто не строит «Вэнгард», разбирают на металлолом «Резолюшн» и «Ройал Оук», снижается приоритетность работ по «Энсону» и «Хоу», но главное – рядом Франция.

Французский фронт

Думаете, там что-то интересное? На протяжении всего оставшегося 1940 г. – нет, ничего интересного. Французы наглядно убедились, какой должна быть современная армия, и что летом 1940 г. таковая армия у них ещё только начинает появляться, а у немцев есть уже. Так что французы трезво оценивают свои силы, и методично их наращивают.

Промышленный потенциал Франции меньше немецкого, но всё же сопоставим с ним. И французы не размениваются на крупномасштабную морскую войну. Германский фронт для Франции – основной.

Про то, что в этой АИ танки России и Германии изначально другие, помните? Думаете, немцы одни такие умные? Танки Франции и Англии неизбежно тоже будут другими, в ту же сторону. Ну а сама танкостроительная промышленность у Франции – как раз передовая. Там не только башни, но даже корпуса танков были из крупных литых блоков. В то время как немцы сваривали танки из листов брони. Вручную, да. Французский танк требовал меньше человеко-часов работы, чем немецкий, причём намного.

Да, монстров типа «Тигра» (любого) у французов, как и у английской экспедиционной армии, не будет. До такого просто не додумаются вовремя, а потом не успеют. Танки-монстры по англо-французски – это тупо броня и проходимость, а не пушки. Зато до идеи среднего танка с 75-76-мм пушкой и 75-90-мм бронёй здесь додумаются гораздо раньше. Немцы подсказок уже дали достаточно.

В воздухе всё как было бы в реале, не будь капитуляции. Уже к осени ВВС Франции будут перевооружены на современные самолёты.

К весне 1941 г. Франция уже имеет четыре танковых корпуса (по 3 танковых и одной моторизованной дивизии), и массу отдельных бригад. Плюс английский танковый корпус в составе экспедиционной армии. Авиация перевооружена уже полностью. Надо бы это всё применить, но куда? Ломиться лбом на немецкие позиции до зимы рановато, армия ещё не вполне готова, и немецкие силы пока что нигде не связаны. А зимой вся Европа начинает жить в ожидании большой войны с РФ. Что это значит для Франции? Что как только начнётся война на востоке, главные силы Германии в течение нескольких месяцев будут гарантированно связаны русским фронтом, т.е. Франция будет иметь несколько месяцев гарантированного военного превосходства над оставшимися на западе немецкими частями. Но если Россия падёт, это будет концом и для Франции. Вывод прост и предельно однозначен: падения России допустить нельзя ни в коем случае, несколько месяцев превосходства надо использовать по полной. И французский генштаб берётся за работу.

8 марта наступает час Х. Отсчёт пошёл. Заранее французы, конечно, даты не знали, так что им нужно ещё время на конкретную подготовку. Недели две. А потом ударные батальоны В1, С2 и «Черчиллей», при поддержке толпы устаревших, но достаточно толстобронных R-35/40, вала артиллерии и масс пехоты, взламывают германский западный фронт. По заветам маршала Фоша, сразу в нескольких местах. А далее вперёд идут танковые корпуса.

Нет, на крупномасштабную операцию по окружению главных сил противника французы, конечно, не пойдут. И навыки не те, и время года не то. Операция нацелена на создание нескольких небольших «котелков» в оперативном плане. В стратегическом – отбросить противника от границы, вывести линию фронта за пределы Лотарингского железорудного бассейна.

Немцы искренне полагали, что французы воевать не хотят и не будут. Типичная ошибка режимов фашистского толка – неспособность верно оценить противника и недооценка не-милитаристских обществ. Японцы тоже на этих граблях попляшут чуть позже. Кто-то из французов и правда воевать не хотел – но кто ж их будет спрашивать? Вон в 1917-18 гг. французы и правда не хотели воевать, дело доходило до бунтов и массовых расстрелов. Это как-то помешало Стодневному наступлению Фоша? А в 1940-41 гг. никто не бунтовал.

Когда у тебя троекратный перевес в живой силе, двадцатикратный – в самолётах и восьмидесятикратный – в танках, воевать легко и приятно. Особенно против второсортных резервистов и германских сателлитов, толком не понимающих, за что они воюют. Бóльшая часть германского западного фронта была разгромлена в клочья. Грязь не позволила большинству немецких частей совершить своевременный отход, тогда как французы в изобилии имели гусеничную и полугусеничную технику (она у них и правда была в РИ). Правда, та же грязь ограничила глубину наступления и не позволила воспользоваться моментом слабости германского фронта в полной мере.

Единственной ложкой дёгтя оказался позорный провал наступления на британском участке. Там удалось вклиниться на несчастные 15 км, но не более. В Англии так исторически сложилось, что самые умные шли на флот, а армии доставалось то, что оставалось. После чего Черчилль изрядно перекроил генеральские должности, а танковые соединения были реорганизованы по французским штатам и уставам.

Моментом прорыва воздушной обороны противника немедленно воспользовалась бомбардировочная авиация, и «Веллингтоны» с ЛеО-451 прошлись по заводам Рура.

Нет, немцы не сняли войск с восточного фронта. На это командованию ОКВ хватило воли. Но два месяца восточный фронт не получал подкреплений, воюя только тем, что там уже было. Они все шли на восстановление фронта западного. И это в самый разгар «Барбароссы»! Немцам всё же пришлось постоянно держать на западе хотя бы одну полноценную танковую армию и воздушный флот. В течение всего оставшегося 1941 г. (как, впрочем, и 42) обе стороны (чаще – французы) ещё несколько раз предпринимали наступления, но все они носили локальный характер. Ибо высокая плотность фронта не способствует успешному наступлению, когда противник – не идиот и не второсортный резервист.

Но картина изменилась под конец войны. К тому времени у англо-французских войск наметился два минуса и два плюса. Минусы были в том, что ничего подобного «Тигру» у них не было, и периодически немцы устраивали им танковые погромы. И по стрелковому оружию англо-французы сильно отставали, отчасти компенсируя это только удвоением числа своих более мобильных ручных пулемётов на отделение. Это в своё время сильно помогло немцам стабилизировать фронт весной сорок первого.

Первым плюсом было количество танков. Если немцы, вслед за русскими, ударились в танковую гигантоманию, да ещё и воюя в основном на востоке, то французы штамповали средние танки с 75-мм пушкой и бронёй до 90 мм в огромных количествах. Танковая дивизия была уже в составе вообще любого корпуса. Да, «Тигры» могли устроить побоище французским танкам, но что толку, если в то же время на соседних участках фронта, где нет «Тигров» (как и вообще любых немецких танков), немецкую пехоту наматывают на гусеницы? Английская армия также воевала преимущественно на французских танках, перевооружённых только английской пушкой и пулемётами.

Другим плюсом стала тотальная моторизация. Если в Вермахте или РККА моторизованными были только механизированные соединения, то англо-французы были моторизованы полностью. В их армиях где-то летом 1941г незаметно исчезло понятие «моторизованная дивизия» – потому что вообще любая пехотная дивизия была моторизованной по умолчанию. И когда наконец они сумели вырваться на оперативный простор зимой 1942-43 гг., это стало для немцев серьёзной проблемой. Именно поэтому сталинское «У нас своя война, у вас своя» их не сильно смутило. Хотя перспектива возвращения немецких войск с востока на один только запад и внушала опасения, но к тому времени Рур уже был занят союзниками, и немцы уже безнадёжно проигрывали по ресурсам. Что и заставило их пойти на одновременный мир и на западе тоже, хотя Сталин их к этому не принуждал.

Тихий океан

Ещё со времён Антикоминтерновского пакта, ещё до боёв на Халхин-Голе и последовавших за этим бурных событий, японский флот имел немало контактов с флотом немецким. Идеи Деница-Удета нашли немало сторонников, хотя поначалу это и не было мейнстримом. Важно тут именно то, что идеи эти, и без того радикальные, были восприняты в ещё более радикальном виде. В результате подготовка Японии к войне на Тихом океане оказалась весьма своеобразной.

Нет, некоторая сермяжная правда в японских методах войны таки была. Япония не могла воевать с США долго, результат будет немного предсказуем. Поэтому даже логично вложиться по максимуму в один сокрушительный удар.

Но что будет, если удар цели не достигнет?

Похоже, в японское руководство флота таки закрался американский агент влияния. Ибо методы, принятые японским флотом, при всей своей эффективности для первого удара, в долгосрочной войне давали противоположный эффект.

Интересно, японское командование и правда думало, что война в Европе останется незамеченной в Америке? Промышленный шпионаж всегда был сильной стороной США, а в налаживании немецкого «конвейера» некоторые американские технические специалисты даже участвовали. И пусть они не знали секретные ТТХ немецких кораблей, что с того? Главное – принцип.

Осенью 1940 г. Конгресс в качестве временной меры дал согласие на внеочередную закладку авианосца по уже освоенному проекту «Йорктауна» в счёт бюджета следующего года. Причём заказ был выдан именно той же верфи, для возможности «конвейерных» технологий строительства.

Заказы на авианосцы типа «Эссекс» с января 1941 г. распределялись по аналогичному принципу.

К тому же, часть лёгких крейсеров типа «Кливленд» было решено перестроить в лёгкие авианосцы (реал).

Наконец, идея «а не заиметь ли нам проект своего массового авианосца быстрой постройки» начала обсуждаться в причастных кругах и даже просочилась в газеты. Особенно эта идея понравилась некоему Г. Кайзеру, известному промышленнику и кораблестроителю, который дошёл с ней до самого Рузвельта. И Рузвельт дал добро на разработку проекта (как в РИ, но сдвиг по времени). Пока именно проекта, ведь в мирное время денег на столь масштабное строительство Конгресс бы не дал.

Проект этот был построен на тех же принципах, что и эскортные авианосцы типа «Касабланка» в РИ. Вот только этот авианосец не был эскортным. Опираясь на опыт германо-британской войны, Кайзер спроектировал лёгкий авианосец. Силовая установка от типового эсминца типа «Флетчер» должна была обеспечивать 13 000-тонному кораблю 26-узловой ход. Военные хотели больше, но тогда типовая КМУ эсминца уже не подходила, и цена резко возрастала. Пришлось согласиться на этот компромисс. Авиагруппа должна была составить 40 самолётов.

«Сэнгамон», авианосец класса «Касабланка». В РИ — эскортник, но здесь опыт флота Деница сделает его лёгким авианосцем. Именно эта серия станет для США «кораблями победы» в Тихоокеанской войне

А каких самолётов? Уже Норвежский авианосный бой показал, что качество самолётов имеет значение. И если «Харрикейн» оказался на минимуме приемлемого уже сейчас, то что будет с «Уайлдкэтом», основным истребителем США, потом?

А ведь в том же апреле 1940 г. взлетел первый «Корсар». И идея принять его на вооружение, несмотря на его взлётно-посадочные проблемы, постепенно, под влиянием известий из Англии, становилась всё популярнее. Чем донельзя нервировала руководство компании «Грумман», угрожая их контрактам. Для сохранения которых инженерам «Груммана» пришлось лихорадочно, работая без выходных, рожать новый конкурентоспособный проект. И в начале 1941 г. «Хэллкэт» был принят на вооружение флота США.

Японцам повезло. Им просто удалось застать три авианосца в Перл-Харборе во время удара. Возможности отследить их местонахождение в режиме реального времени у японцев не было, и не было никакой гарантии, что американские авианосцы не уйдут за то время, пока японское соединение идёт к цели (как это и случилось в РИ, где японцы тоже считали авианосцы приоритетными целями).

США лишились трёх авианосцев разом. Неделю спустя был выдан заказ на 50 авианосцев по проекту Кайзера. Впоследствии он был ещё увеличен.

Не сразу американцы поняли, что же делать с роем «лепестков сакуры». Количество поначалу производило эффект. Но к концу 42 г. тактика противодействия была найдена.

Толпы «лепестков сакуры», страшные своим числом против _кораблей_, были крайне слабы в воздушном бою. Поначалу они ещё вполне могли сбивать «Девастейторы» и «Даунтлессы», но остановить «Хэллкэт» – нет, это уже за гранью их возможностей. Им просто не хватало лётных качеств.

Лётные качества эти, к слову, были обычно отвратительными. Чего ждать от самолёта, где на один и тот же планер ставятся абсолютно разношёрстные двигатели? Т.е. каждый самолёт имеет не то что индивидуальную мощность – индивидуальную развесовку! По этой причине японский пилот не мог в принципе знать свой самолёт. Лучшее, на что он мог рассчитывать – «такой же, как прошлый раз». Если повезёт. А значит, о накоплении мастерства воздушного боя речи уже не могло идти в принципе. Иногда среди «лепестков» попадались и хорошо летающие, кому повезло с мотором, но таких было очень немного. И они тоже оставались одноразовыми! Американцы, дававшие прозвища вообще всем самолётам, «Лепестки сакуры» называли поначалу «саранча», но вскоре сменили на «бака» (дурак – яп.). И на фюзеляжах отметки о победах рисовали не за единицы, а за десятки. К тому же при атаках на хоть сколько-нибудь удалённую цель самолёты с разномастными двигателями неизбежно растягивались, ни о какой скоординированной атаке речи обычно идти уже не могло. И «Хэллкэты» вырезали «лепестков» по мере их подлёта.

То есть – не пускать противника на ближнюю дистанцию В атаке – ставка на скорость, недостижимую для «лепестков», в обороне – на вырезание разномастного противника по частям по мере подлёта. Правда, цель для ударов издали ещё нужно было обнаружить. Но такая ли уж это проблема для «Хэллкэтов», сбить которых было для «лепестков» редкой и невероятной удачей?

С дальними ударами американцев японцы попытались бороться, отправляя самолёты в один конец. Всё равно же самолёты одноразовые! О том, что при этом одноразовыми становятся и пилоты, как-то не подумали. Точнее, не придали значения. Причём одноразовыми даже в случае, если противника не нашли.

Ещё одним вариантом борьбы было число авианосцев, т.е. окружение американцев. Собственно, так и сработали при Мидуее. Заплатив за три американских авианосца гибелью «Акаги» и «Кага». Уже тогда Нимиц отдал приказ топить в первую очередь полноценные авианосцы, т.к. их потери были качественно невосполнимы.

Но из-за той же разницы скоростей, реализовать численный перевес японцам получалось не всегда. Более быстроходные американские авианосцы обычно держали дистанцию.

На конец 1942 г флот США насчитывал один тяжёлый авианосец «Дискавери» (тот самый внеочередной типа «Йорктаун»), два авианосца-лайнера из бывшего британского заказа (ещё два уже погибли) – и 11 лёгких авианосцев типа «Касабланка». Т.е. уже больше, чем до войны. А 1 января 1943 г. в строй вступили первый «Эссекс» и первый «Индепенденс».

«Не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи» – слышали выражение? Для страны, ограниченной в ресурсах, ставка на массовое одноразовое оружие оказалась разорительной. Перестраивая всё, что только можно, в авианосцы, Япония непоправимо подорвала свой и без того не впечатляющий торговый флот. Уже в 43 году наметилась тенденция к сокращению производства из-за нехватки сырья. Дефицит нефти становился всё острее и острее, уже осенью 1942 г. японцам приходилось искусственно ограничивать количество кораблей, участвующих в операции, потому что нефти не хватало на всех. Нет, в Индонезии-то нефть была. Но довезти её до Японии было проблемой. Флот почти целиком пришлось перебазировать в Индонезию, но теперь проблемой стало снабжение флота людьми и боеприпасами. Пришлось часть эрзац-авианосцев перестраивать обратно в транспорты, они оказались нужнее! Но на перестройку туда-обратно уходило и время, и ресурсы.

В самой же Японии время ставки на «Лепестки сакуры» и последовавший затем топливный кризис ударили не только по подготовке пилотов. Затормозились работы по новым полноценным самолётам и двигателям. До «Хаяте», «Сидена» и «Райдена» японцы дойдут года на два позже, чем в РИ. Что на практике означает – не дойдут вообще. Потому что невозможно разрабатывать двигатель и самолёт, если нет возможности для его проверки реальной работой в достаточном объёме.

К концу 1943 г. превосходство США стало уже подавляющим. Они могли задействовать пять десятков авианосцев (большей частью «Касабланок») одновременно. Японцы теоретически имели и больше, но из-за дефицита всего использовать могли только небольшую часть. И это при катастрофическом качественном отставании!

Весной 1944г американцы атаковали. У Марианских островов они сыграли на огромной массе задействованных сил с обеих сторон и собственном превосходстве в скорости. Когда самые тихоходные корабли США имеют 26 узлов, а японцев — 17 узлов, а с обеих сторон — десятки авианосцев, не сложно массировать свои силы против одного фланга противника, обеспечив себе превосходство по кораблям и количественный паритет по самолётам, при подавляющем качественном превосходстве. Два десятка японских эрзац-авианосцев пали жертвой одного только первого удара Спрюэнса, после чего подходящие к месту боя остальные японцы перемалывались по частям. После этой битвы японцы проигрывали уже даже и по числу единовременно задействованных авианосцев тоже. «Охоты на индеек» стали постоянным явлением.

Адмирал Ямамото был отстранён от командования, в силу очевидности краха «стратегии сакуры». Гэнда, который и сам убедился в своей ошибке, просил позволения императора совершить сэппуку, но ему было отказано. Новым командующим Объединённого флота был назначен один из немногих здравомыслящих адмиралов, которые изначально не одобряли стратегию Гэнда – Дзисабуро Одзава. Но что он мог сделать? Он был просто вынужден использовать «лепестки», потому что других средств ведения войны не осталось. Немногочисленные «Зеро» для асов были хоть и лучше, но тоже проигрывали «Хэллкэту», новые разработки буксовали. Линкоры сгорели в мясорубке Гуадалканала, где состоялось последнее в истории линейное сражение в проливе Суво, да и не смогли бы они уже остановить авианосную армаду. Американский «паровой каток» уже разогнался, ресурсы Империи растрачены, время было упущено. Единственной надеждой оставались технологические фокусы из РФ, «сделано в Манчжоу Го». Но здесь невозможно было обеспечить достаточного количества.

Ему удалось ещё нанести американскому флоту пару болезненных уколов. Но против лома нет приёма.

Я в начале обещал по возможности бережно обращаться с материалом оригинала. Но есть моменты, где эта возможность заканчивается.

Война до 1947 года, говорите? До 1947 г. американцы могли бы штурмовать Хонсю. Или хотя бы бомбить, хотя долго ждать бы не стали. Но война на море заканчивается быстрее, и ограничивается уже не сопротивлением японского флота, но исключительно американской логистикой. Т.е. море будет потеряно Японией полностью примерно тогда же, как и в РИ. Если не раньше.

«Круги по воде» от действий попаданцев – в частности, распространение по миру технологий войны, требующих ускоренного расхода ресурсов – сделали шансы Японии на победу ещё более призрачными, чем в РИ.

Вероятно, от требования безоговорочной капитуляции Японии США откажутся и сами. Потому что лишать Японию всего = сдать Корею России, а это уже очевидный геополитический противник.

Ленд-лиз для России? В 1941 г. – да, несомненно. Но когда в 1942 г. обнаружатся поставки японцам… Нет, официально ленд-лиз не отменят. Закроют кратчайший тихоокеанский маршрут (там типа война, страшные японцы). Арктических конвоев нет вообще. Остаётся только длинный иранский путь. И вообще, давайте самовывозом? У нас тут японцы, все суда самим нужны. Ну и само содержание – «на те, убоже, что нам не гоже». Что, говорите, американские фирмы сотрудничают с нацистами? ФБР искренне благодарит российских коллег за ценную информацию о нарушителях американского законодательства. А теперь повторим вопросы по применению ленд-лиза.

«Сделано в Манчжоу Го»? Тем хуже для Манчжоу Го. И вообще, когда его признать-то успели? Прекратите сотрудничество с Японией, или Манчжоу Го будет официально признано неотъемлемой территорией Китая – верного союзника США. Главного получателя ленд-лиза с 1943 г.

Сохранение «независимых» японских анклавов в Китае? А китайцев вы спросили? Ни США, ни Китай на их сохранение не пойдут. А Японии, проигравшей войну, пусть даже и не капитулировавшей, на их сохранение не будет ни сил, ни необходимости.

Посредничество РФ? Вы представляете себе посредничество США в войне СССР времён Андропова в Афганистане? Или посредничество СССР между США и Северным Вьетнамом? США не будут требовать капитуляции, но мир – без посредников. По крайней мере, таких.

Корея и Курилы при этом остаются частью Японии.