Интересная статья историка-медиевиста Виталия Пенского ака thor-2006.

Эти бессмертные слова Полиграф Полиграфыча вспомнились мне, когда читал строки из одной из последних работ Б.Н. Флори, посвященной связям между Москвой и русскими землями Речи Посполитой в конце XVI — начале XVII вв., что посвящены были запорожским казакам и их отношениям с Россией в первые послесмутные времена.

История, надо сказать, прелюбопытная и как бы в зародыше показывает тот сценарий, по которому будут развиваться отношения между Москвой и «черкасами» в последующие десятилетия, в т.ч. и после Переяславской рады и во времена пресловутой «Руины» (да и много позднее тоже).

В общем, дело обстояло так. Еще до Смуты сложились отношения между «черкасскими» казаками (в т.ч. и запорожскими) и Москвой, которые можно охарактеризовать как «служебные». Казаки воевали с татарами, и под это дело получали из Москвы денежное, хлебное, пороховое, свинцовое и иное жалование, что позволяло им, в случае необходимости, заявлять о том, что они де «здавна есть слуги его царского величества» и потому, к примеру, «без ведома его царской милости» не желают вот так запросто идти на службу римскому императору. Больше того, когда в конце XVI в. в отношениях между польской короной и «черкасами» пробежала черная кошка, то, как пишет историк,

уже в 90-е гг. XVI в. в сознании казачества возникло представление, что в критической ситуации казацкое войско сможет найти убежище в России

Одним словом, продолжал дальше Б.Н. Флоря,

к 1605 г. можно говорить о достаточно долгой традиции «службы» Запорожского войска, заключавшейся в защите южных границ Русского государства от набегов крымских татар

Впрочем, не будем сильно обольщаться, ибо наряду с традицией службы русским государям наши «черкасы» и запорожские казаки имели и другую традицию — достаточно вспомнить о том, как они совершали набеги на детей боярских и стрельцов Ивана Грозного, когда в конце 50-х — нач. 60-х гг. XVI в. те действовали в низовьях Днепра, или действия все тех же «черкас» в Поле в 80-х — нач. 90-х гг., когда они для русских гарнизонов «польских» городов и колонистов были врагами едва ли не пострашнее, чем собственно татары. В общем, волки были еще те, и, сколько волка не корми… Одним словом, волчья натура «черкас» и запорожцев очень скоро проявилась самым что ни на есть подлым образом — а оно и правда, ведь оказанная услуга уже не услуга. В общем, в годы Смуты славное лыцерство показало себя с самой «лучшей» стороны и оставило о себе память, пожалуй, что даже и худшую, чем сами ляхи. Единственные, кто мог с ними сравниться в злодействе, так это сами русские «воры», служившие не только и не столько самозванцам, сколько собственной корысти. В общем, пишет Б.Н. Флоря, «подвиги» лыцерства способствовали тому, что

в русских правящих (да и не только в правящих) постепенно складывалось представление о «черкасах» не только как о грабителях и разбойниках, но и как о врагах веры, враждебной силе

Тем более удивительным представляется обозначившееся в 1615-1616 гг. стремление если не всего, то определенной части «черкас» (и ихней старшины) найти поддержку в Москве. «Черкасы» и запорожцы вдруг вспомнили, что они де защитники православной веры и потому попытки польских властей ущемить православную церковь на территории будущей Украины были восприняты ими, гм, довольно болезненно. Дело едва не дошло до открытого столкновения с польскими властями, но именно что едва не дошло — глухое брожение среди казацства и многозначные намеки с его стороны, что они де готовы чуть ли «битца» с ляхами, а с «москвой» воевать не хотят и не будут моментально ушли в сторону, как только обозначилась перспектива нового большого похода на Москву.

В самом деле, ведь к концу 1617 г. противоречия между польским властями и лыцерством зашли так далеко, что отдельные горячие головы даже предложили бить челом русскому государю,

чтоб им (запорожцам прежде всего) государь велел быти под его государской державою, где государь им ни велит быть,

т.е. речь зашла едва ли не о переходе на русскую сторону (как в конце 90-х гг. минувшего века, во время «наливайковщины»). Но туту на авансцене появляется гетман С. Жолкевский, который вступает в переговоры с запорожским гетманом П. Сагайдачным и быстро находит с ним общий язык. А почвой для этого соглашения стали, во-первых, надежды лыцерства разжиться в русской земле добычей и рабами, а во-вторых, пишет Б.Н. Флоря,

военная служба в России должна была принести казачеству не только добычу и пленных, но и подтверждение «вольностей» и возвращение православию того положения, в котором оно находилось до Брестской унии

Такие захватывающие перспективы способствовали тому, что прежние обиды на ляхов были моментально забыты и лыцерство решило, выслужившись перед ляхами за счет «москвы» (которой они еще недавно собирались бить челом, искать сочувствия и реальной поддержки) и запанувати у ридной сторонке.

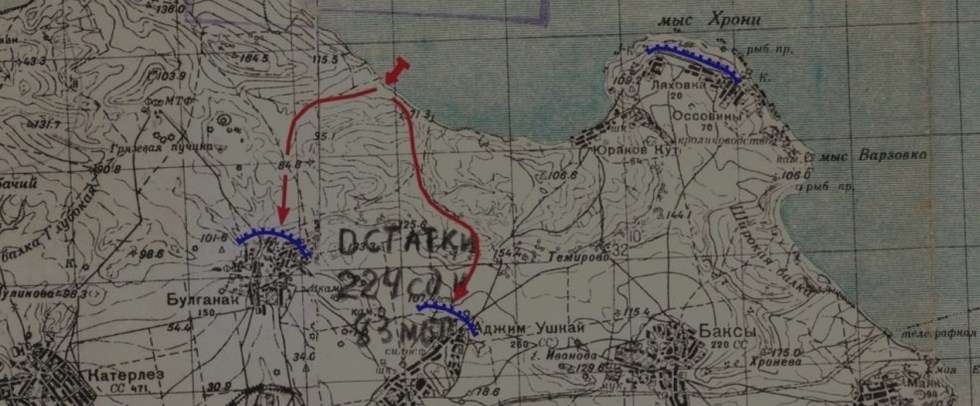

Сказано — сделано, и вот гетьман Сагайдачный во главе многотысячного воинства отправился воевать «москву», но, как подметил Б.Г. Флоря, не на соединение с королевичем Владиславом под Вязьму и дальше на Москву, а по Муравскому шляху в юго-западные уезды Русского государства, еще до конца не оправившиеся от последствий Смуты Почему, а потому, что

свой самостоятельный маршрут обеспечивал Сагайдачному и его воинству свободу действий, при котором вся добыча и пленные оставались бы в руках казацкого войска

И то, что они собирались грабить, жечь, насиловать и брать в полон православных же людей, были им совершенно параллельно и никак не вводило в смущение и сомнение — война же, она все спишет! А и то правда

В общем, поход Сагайдачного увенчался полным успехом. Новые татары положили русскую землю впусте почище ляхов, и, как отмечал Б.Н. Флоря,

в значительной мере благодаря действиям Войска Запорожского комиссарам Речи Посполитой удалось добиться заключения такого соглашения, по которому Северская земля и Смоленщина вошли в состав Польско-Литовского государства

Совершив сии злодейства, сели эти, понимаешь, сукины сыны на корточки и стали ждать благодарностей от ляхов. Но Рим, как известно, предателям не платит. Лыцерству кинули, как собакам, кость (ажно целых 20 тыс. злотых, причем эта подачка была обставлена таким образом, чтобы лыцерство не вздумало думать, что эта кость брошена ему с панского стола за его верную службу в московском походе). И, само собой, «московская»

служба не принесла казакам ни утверждения их «вольностей», ни улучшения положения православной церкви

Само собой, репутация казацства в глазах подданных русского государя упала не то что ниже плинтуса, а вообще провалилась в тартарары — лыцерство воспринимается теперь не иначе, как «сатанино сонмище», а сам Сагайдычный — как «начальный сему всепагубному воровству и разоритель Русского государства». Однако не прошло и двух лет, как главный вор начал торить дорожку в Москву. С чем же связана такая перемена в его настроении? а вот с чем —

по окончанию войны с Россией большое, собранное для участия в войне казацкое войско оказалось не у дел, и встал вопрос о поисках средств на его содержание

В самом деле, чертовы ляхи в очередной раз кинули лайдаков с их собачьей верой, и как тут не вспомнить про те славные времена, когда лыцерство выставляло себя защитниками православия и борцами с басурманами получая за это от русского царя всякое жалование и прочие плюшки? Да и, собственно говоря, чего обижаться, ведь

В Москве были, что бы там ни говорили «интуристы», вежливые люди, и делегацию от предводителя «сатанинова сонмища» приняли (не сразу, немало проманежив ее в людской), выслушали, поинтересовались между прочим, как там, в Малой Руси, не притесняют ли ляхи православных людей, не накладывают на храмы свои печати, не принуждают ли люд християнский к переходу в латинство или же к униатству. Узнав же о том, что нет, все, мол, в порядке, хотя, конечно,

проблемы были, и дело снова шло к конфликту между католиками и православными. В Москве, где благодаря доброхотам с той стороны, знали о растущей напряженности, вздохнули, прищурились и, решив, что нет отбросов, но есть кадры, выдали посланцам лыцерства «лехкое жалованье» (цельных 300 — прописью, триста — рублев) и отослали их восвояси.

P.S. В качестве эпилога. В начале 1621 года Сагайдачный, провожая домой иерусалимского патриарха Феофана, бывшего проездом на Малой Руси, попробовал выяснить у патриарха, почему Москва прохладно отнеслась к его посольству. Патриарх, продолжал Б.Н. Флоря, популярно объяснил гетьману, что

за свои действия во время Смуты запорожцы были отлучены от церкви

Сагайдачный попробовал было добиться от Феофана освобождения от проклятья, однако Феофан такого освобожденья не дал. В общем, эта история закончилась вот так, на минорной ноте, но впереди были новые истории и новые приключения.