Великий князь Алексей Александрович и его флот. Часть 4.1 Хунхузиада – этнический терроризм в Приморье. Казаки.

Генерал Скобелев

В декабре 1881 года, по поручению Императора ВК Алексей Александрович отправился в Минск. Поручение заключалось в передаче документов о назначении генерала Скобелева М.Д. на должность командующего Дальневосточным военным округом. Между генералом и новым Императором имелась тень недоверия. И Александр III не был уверен в положительном ответе Скобелева. А нужно было именно добровольное согласие, так как в сложной обстановке, по принуждению инициативы не будет. Скобелев выслушал ВК Алексея и прищурив левый глаз спросил: – Требуется ли мое личное присутствие при назначении в Санк-Петербурге?

– Нет, все надлежащие документы я привез с собой. Требуется только ваше согласие. В чем Император не уверен, – чистосердечно признался Алексей.

– Милостивый государь, я русский генерал. И с радостью буду там, где России нужен в данный момент. Дальний Восток России необходим. И если я там нужен, я буду там. Тем более у меня уже есть опыт военного строительства на новых территориях.

ВК понял, что Скобелева назначение обрадовало. Алексей вручил ему все привезенные документы, и генерал Скобелев убыл во Владивосток.

Казачество

В 1851 г., по предложению выдающегося государственного деятеля России генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева, было сформировано Забайкальское казачье Войско. В 1854 г. в первом сплаве на Амур участвовала сотня забайкальских казаков, а в 1858 г. казачьи станицы появились в Приморье, на р. Уссури. В июле 1858 г. сюда прибыли 54 семьи забайкальских казаков. В 1858–1860 гг. с Китаем были заключены Айгунский и Пекинский договоры, по которым земли юга Дальнего Востока окончательно вошли в состав России. В результате переселения 1855–1862 гг. на новые земли прибыло 16,4 тыс. казаков-забайкальцев и причисленных к войску так называемых “штрафованных” (проштрафившихся нижних чинов из гарнизонных батальонов внутренних губерний страны), которые основали здесь 96 станиц и поселков, в т. ч. 29 – на р. Уссури. На этой базе возникло новое казачье Войско – Амурское (дата образования 29 декабря 1858 г.). На территории Приморской области был создан округ Уссурийского пешего казачьего батальона, до 1880 г. входящего в состав Амурского Войска. Командиром батальона назначили войскового старшину Маркова. Переселение казаков на Уссури было сопряжено с невероятными трудностями, так как им приходилось передвигаться на плотах и лодках со всем домашним скарбом, а скот гнать берегом, покрытым то непроходимой тайгой, то дикими недоступными скалами, то вязкими болотами. В 1868 г. им пришлось защищать Южно-Уссурийский край от хунхузов, изгнанных с острова Аскольда, где они незаконно мыли золото. Переправившись на побережье, хунхузы занялись грабежом, убивая варварски всякого русского, который попадался им на пути. Был уничтожен русский пост в заливе Стрелок, сожжены селения Шкотовское и Никольское. В районе Дубининского бандиты были встречены полусотней уссурийских казаков во главе с войсковым старшиной Марковым. Несмотря на то, что хунхузов было вдвое больше и они имели хорошее вооружение, казаки одержали убедительную победу. Однако нерешительность войскового старшины Маркова, который отказался преследовать бандитов, не позволила разгромить эту шайку хунхузов.

Часть амурских казаков в 1879 г. переселилась в Южно-Уссурийский край, заняв почти всю приграничную полосу. 1 декабря 1880 г. в г. Благовещенске “впредь до определения постоянного места пребывания” было сформировано временное управление УКВ, которое с 31 июля 1883 г. было расквартировано во Владивостоке.

В 1882 году, по инициативе генерала Скобелева М.Д., Государственным Советом было санкционировано новое казачье переселение из европейской части России на Дальний Восток. Целью являлось общее увеличение численности казачества на Дальнем Востоке и охрана территории вдоль строящегося Транссиба. Всего за 5 лет (1882–1887) на Дальний Восток, практически только в Уссурийское казачье Войско, прибыли 5419 переселенцев из Донского, Оренбургского и Забайкальского казачьих Войск.

Имея более тесные хозяйственные отношения с населением приграничных территорий (в основном с китайцами), казаки быстро перенимали опыт и культуру ведения сельскохозяйственной практики у китайцев и корейцев. Они первыми среди земледельцев россиян научились выращивать сою, бахчевые культуры, чумизу и т.п. Повсеместно было распространено пчеловодство. Серьезное внимание в Войске уделялось селекционной работе с лошадьми. Войсковые конные заводы (всего было семь заводов – три в Уссурийском, два в Амурском и два в Забайкальском казачьем войске), имели обширные войсковые земли. Начальники заводов входили в состав Войскового правления. Конные заводы обеспечивали лошадьми не только казачье войско. Лошади шли и в армейские подразделения, и как строевые, и как вьючно-тягловая сила в артиллерии и обозах. Но все же основная масса лошадей продавалась крестьянам-переселенцам. Выращивая лошадей для крестьян, казаки выполняли государев наказ.

http://www.fegi.ru/primorye/kazaki/kazak1.htm

Прибыв на место новой службы, генерал Скобелев М.Д. обнаружил практически полное отсутствие войск. Немногочисленный Владивостокский гарнизон был разбросан по многочисленным постам. Не лучшим образом обстояло дело и вдоль Амура. Были только казаки и то в недостаточном количестве. По согласованию с войсковым атаманом, Скобелев М.Д. инициировал новое переселение казаков из Европейской части страны. Для облегчения участи новых переселенцев генерал предложил строить организованные поселения. Их строили в наиболее благоприятных районах команды «землеустроителей». Эти команды создавались из казаков-добровольцев. Впоследствии появились команды землеустроителей и из числа солдат, также набираемых добровольно. При этом формально они оставались военнослужащими. И с оружием не расставались. Землеустроители быстро в надлежащих районах создали большое количество поселений сельского типа. Эти поселения по рекам Амуру и Уссури создали пограничный казачий «пояс безопасности». Первыми жителями этих поселков были казаки. Затем, когда железная дорога дотянулась до Сретенска, и стало возможным перевозить людей на пароходах и баржах по Амуру, в Приморье потянулся простой крестьянский люд, прельщенный тем, что будут поселены не «на пустом месте». Кроме того, новые крестьянские поселения продвигались параллельно строящейся железной дороге. В зимнее время местные крестьяне участвовали в строительстве железной дороги. А на крестьян, не занятых строительством дороги, была наложена повинность в заготовке леса для строительства новых поселений. Так окрепшие, обжившиеся крестьяне вносили свою лепту в освоение края, помогая землеустроителям и новым переселенцам. Вокруг малых поселков появлялись крупные поселения. И в каждом из них непременно появлялся свой «чайнатаун». Китайцы составляли основную массу рабочих на строительстве железной дороги, поэтому это было обыденным делом. Китайские поселения отличались узкими улочками, маленькими хижинами и скученностью населения. Последнее вызывало немало проблем с различными эпидемиями. Китайские поселки являлись притонами и для хунхузов. Облюбовали их и русскоязычные «мазурики».

Станица Уст-Зейская в Благовещенске, построенная землеустроителями

http://www.liveinternet.ru/users/4455035/post338870218

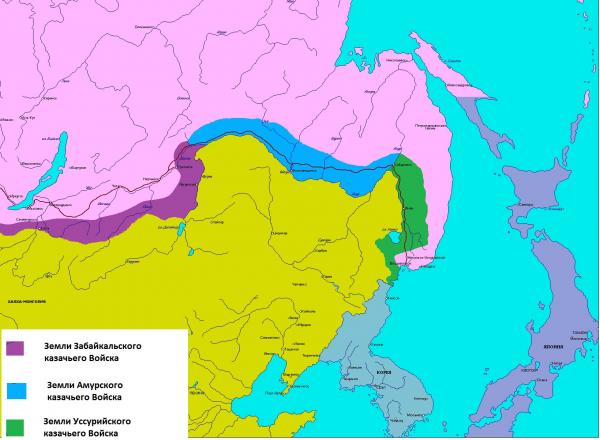

Казачий «пояс безопасности» в Восточной Сибири и Приморье в конце XIX века

Главной силой, защищавшей край от пришлых хунхузских шаек, были казаки. Для этого и создавался «казачий пояс безопасности». Создание сети секретов и постов вдоль границы усложнило незаконный переход границы. Однако водился и один грех за казаками: крайне неохотно преследовали они контрабандистов, возивших из Китая ханжин – так называли китайскую водку. Уж больно жаловали станичники это пахучее и крепкое хмельное зелье. В отчете, представленном губернатору Приморской области в 1876 г., комиссар Матюнин жаловался, что ханжин возят под самым носом у казачьих караулов. При этом казаков можно было если и не оправдать, то понять: бутылка ханжина из контрабандного маньчжурского спирта в 1891 г. стоила в крае 10-12 копеек, тогда как водка русского производства обходилась в 20, а то и 30 копеек за бутылку. Веселие Руси есть питие… Но в целом казаки свою «лямку» тянули исправно. Не обходилось и без перегибов – преследуя хунхузов, казаки часто оказывались на китайской территории. Что вызывало трения в межгосударственных отношениях. Которые также приходилось решать. Что ж – война, она и есть война. А если враг уходит на сопредельную территорию – его бьют и там. Для исключения конфликтов с сопредельной стороной в 1885 г. дальневосточных станичников снабдили инструкцией по обороне от нападений хунхузов. В каждом поселении надлежало создать поселковый караул. Казаки, назначенные в караул, формировали несколько сторожевых постов с конными разъездами. Задачей караула был первый отпор разбойникам и обеспечение сбора поселкового ополчения, которым командовал станичный атаман. Однако преследование бандитов разрешалось только под командой офицера. Это было связано с опасением, что казаки могут невзначай вступить в бой с хунхузами на китайской территории.

От автора: данный пост посвящен ускорению в освоении Приморья. Без Приморья нет Владивостока, без Владивостока невозможен флот, без флота ненужн весь Дальний Восток. Казаки флоту не особо нужны, но охрана тылов ими выполнялась успешно. Этим и занимаюсь.

Эта маленькая часть – которая была готова к опубликованию – распалась на 4 поста. В следующем будет лирическое отступление от освоения ДВ: поговорим о моем любимом – об оружии. А как осваивать ДВ без оружия? Непорядок. Будем его исправлять.