Третий Рим. Знамена, штандарты, прапоры и флаги Русского Царства в XVII веке. Часть 1.2

Третий Рим

Доброго времени суток, дорогие друзья!

Продолжаю публиковать материалы альтернативы «Третий Рим».

Начинаю серию статей по теме: «Знамена, штандарты, прапоры и флаги Русского Царства в XVII веке». Первая часть посвящена знаменам Русского Царства в XVII веке.

Третий Рим. Знамена, штандарты, прапоры и флаги Русского Царства в XVII веке. Часть 1.1

В данной статье будет рассказано о Полковых знаменах Русского Войска. Тема имеет важнейшее значение, так как именно Полковые знамена являются символом государственной идеи и воинской реликвией, олицетворяют честь, доблесть, славу и боевые традиции русских войск, участвующих в войнах, о которых рассказывается в главах альтернативы.

При разработке Полковых знамен использованы русские знаменные традиции, прослеживаемые при изучении русских знамен, имеющихся как в отечественных музеях, так и в Королевском военном музее Швеции, а также европейские знаменные традиции XVII века, отразившиеся, в первую очередь, в знаменах времен Тридцатилетней войны 1618-1648 годов. Наибольшие изменения, в сравнении с реальной историей внесены в знамена образца 1635 года (данный вопрос является дискуссионным).

Статья имеет справочный характер и большое количество графического материала, который является результатом творчества и большого труда. В связи с большим количеством рисунки сгруппированы в планшеты, но все изображения имеются с максимальным разрешением и в хорошем качестве (2000×1500 пикселей и 2000×2000 пикселей).

Упомянутые в статье события будут описаны в дальнейшем в соответствующих главах альтернативы. При этом события, которые не происходят в связи с альтернативным ходом истории исключены из изложения событий, а внесенные изменения выделены темно-синим цветом. С нетерпением жду Ваших комментариев и рекомендаций.

Знамена, штандарты, прапоры и флаги

Русского Царства в XVII веке

I. Знамена Русского Царства в XVII веке

(продолжение)

Полковые знамена Русского Войска

Полковые знамена (1620-1635)

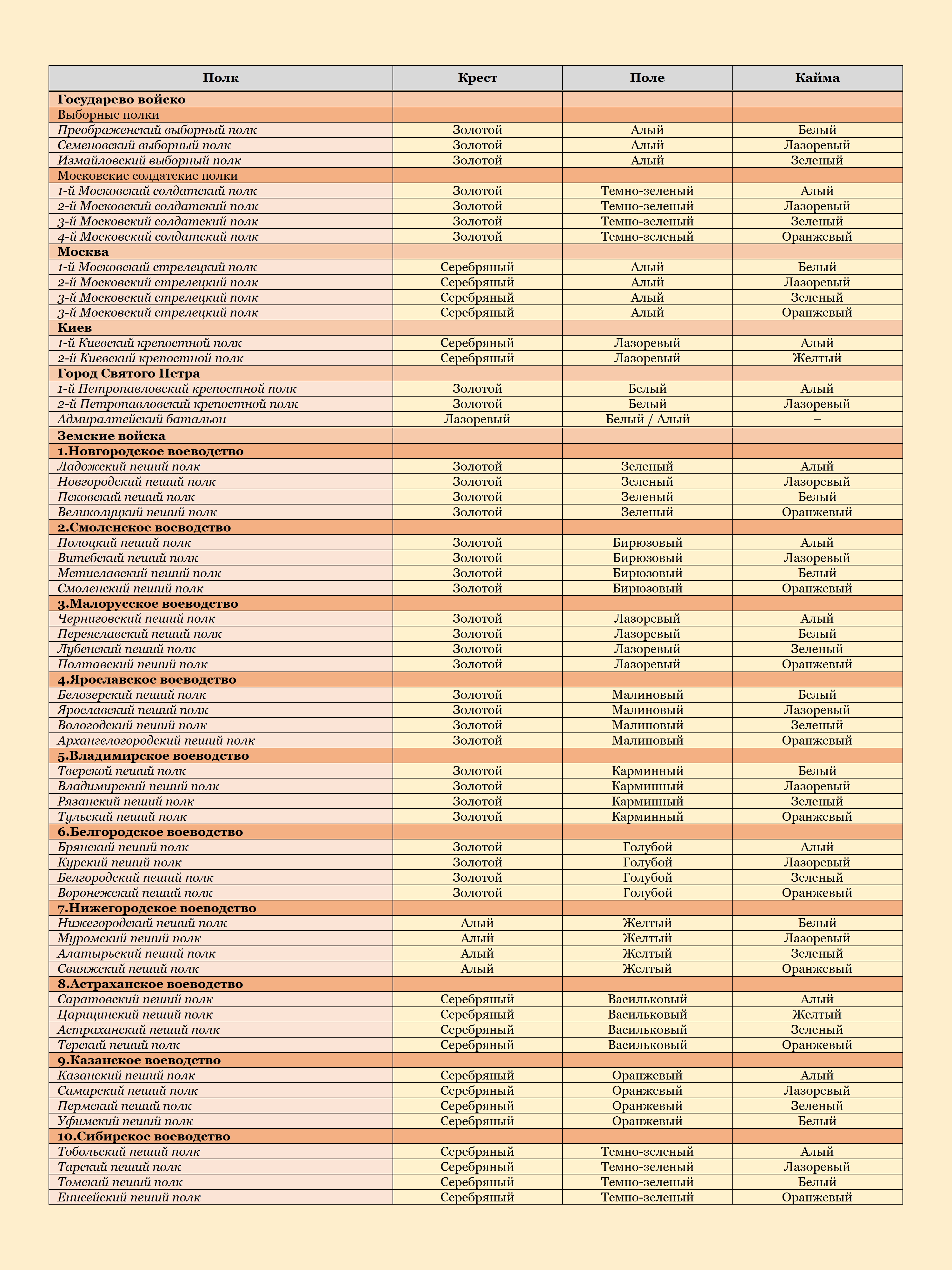

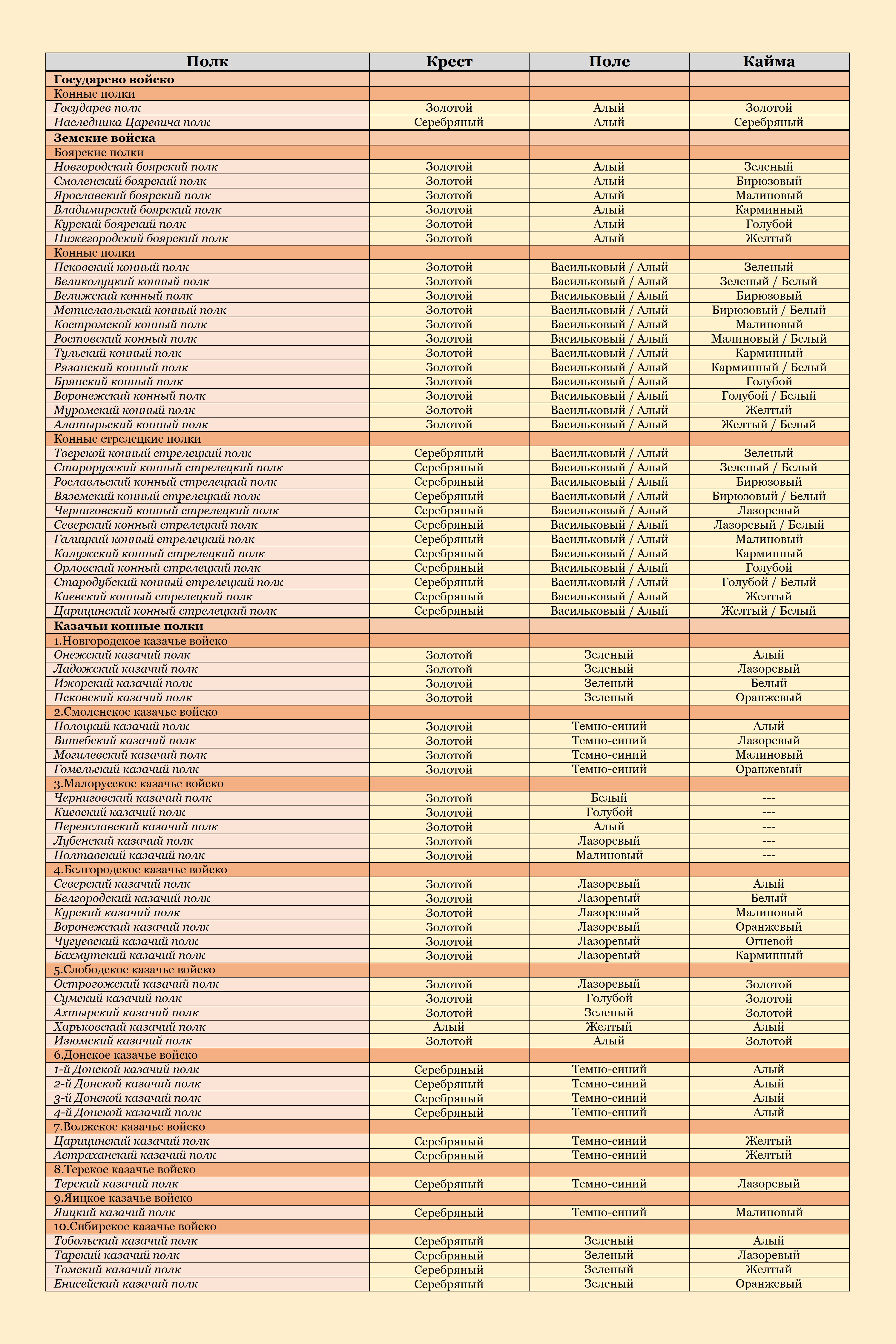

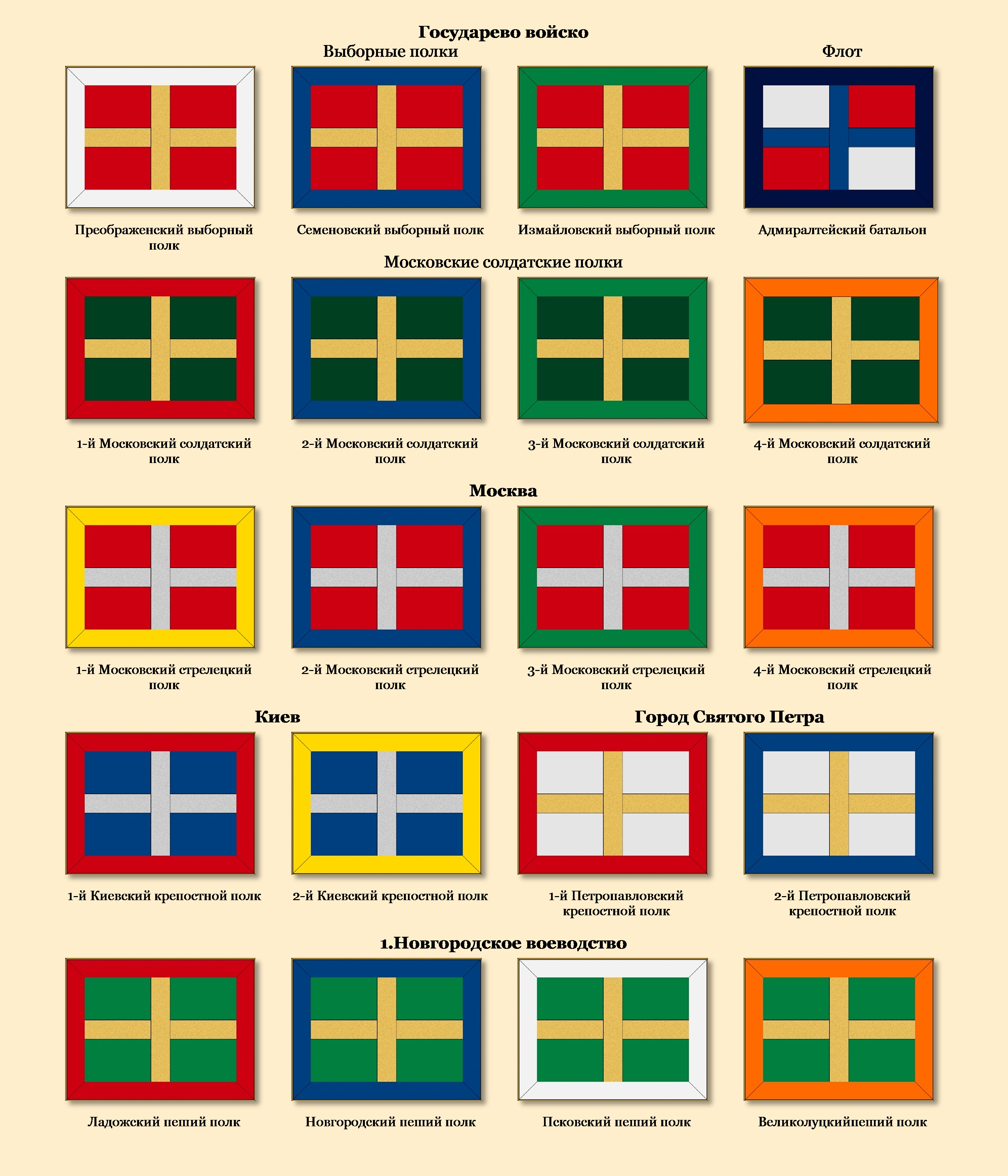

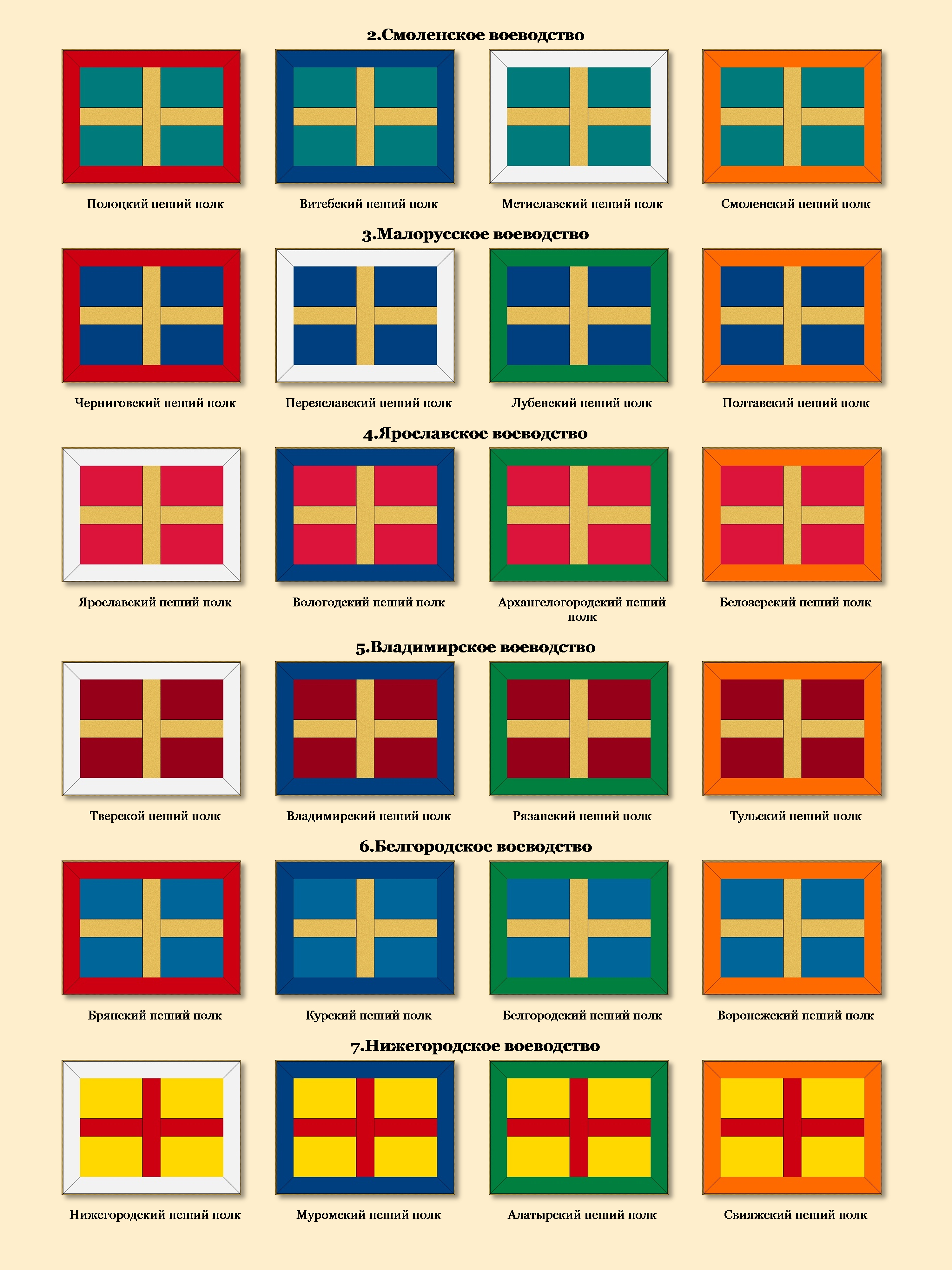

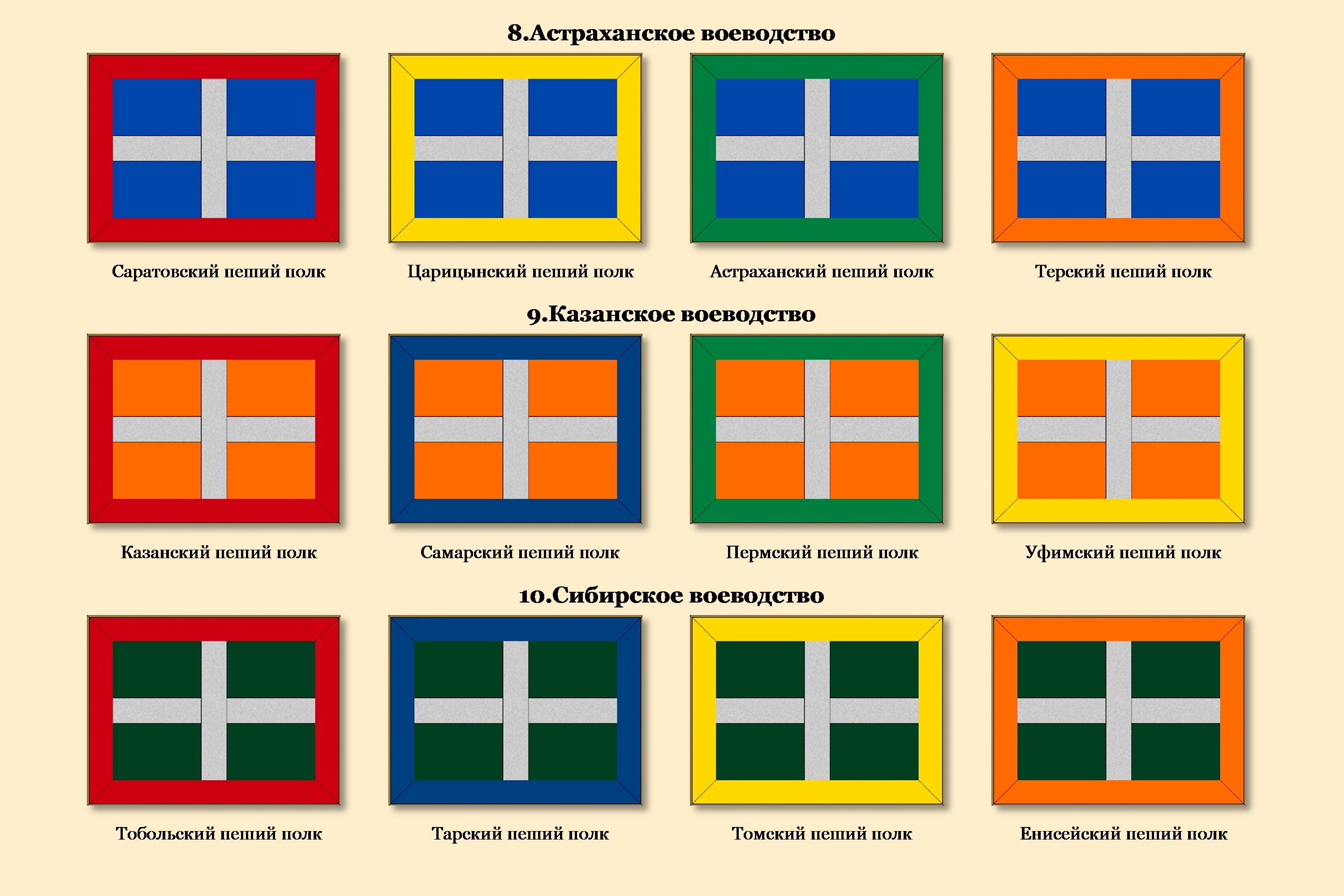

1 (11) сентября 1620 года Перечнем знамен, штандартов и прапоров Русского Царства установлены новые образцы Полковых знамен Русского Войска, которые по разряду делились на Полковничьи знамена и Сотенные знамена, по форме – на знамена пеших полков и знамена конных полков. Первыми получили знамена полки Государева войска, Московского войска, а затем полки десяти воеводств и Киева.

После создания пеших и конных полков изменено название знамён. Так знамёна голов стали называться «полковничьими», знамёна пятисотенные – «полуполковничьи» или «старшинские», знамена сотенных голов – «сотенными» (в солдатских полках соответственно – «полковничьи», «майорские» и «ротные»). В связи с тем, что в русском государстве сотни собирались в одной волости во главе со своим сотником, дружины – в одном уезде во главе со своим старшиной, полки – в установленной полковой области во главе со своим полковником, порядок, при котором полковники, подполковники и майоры одновременно командовали своими ротами, а знамена командиров полков («полковниковы», «генераловы») являлись одновременно полковым и в то же время знаменем первой полковничьей (генеральской) роты, а знамена командиров рот («подполковниковы» («полуполковниковы»), «маеорские», «ротные», «капитанские») – ротными знаменами, как в иноземных армиях, в Русском Войске принят не был. Поэтому каждая сотня имела свое сотенное знамя, а полк – полковничье.

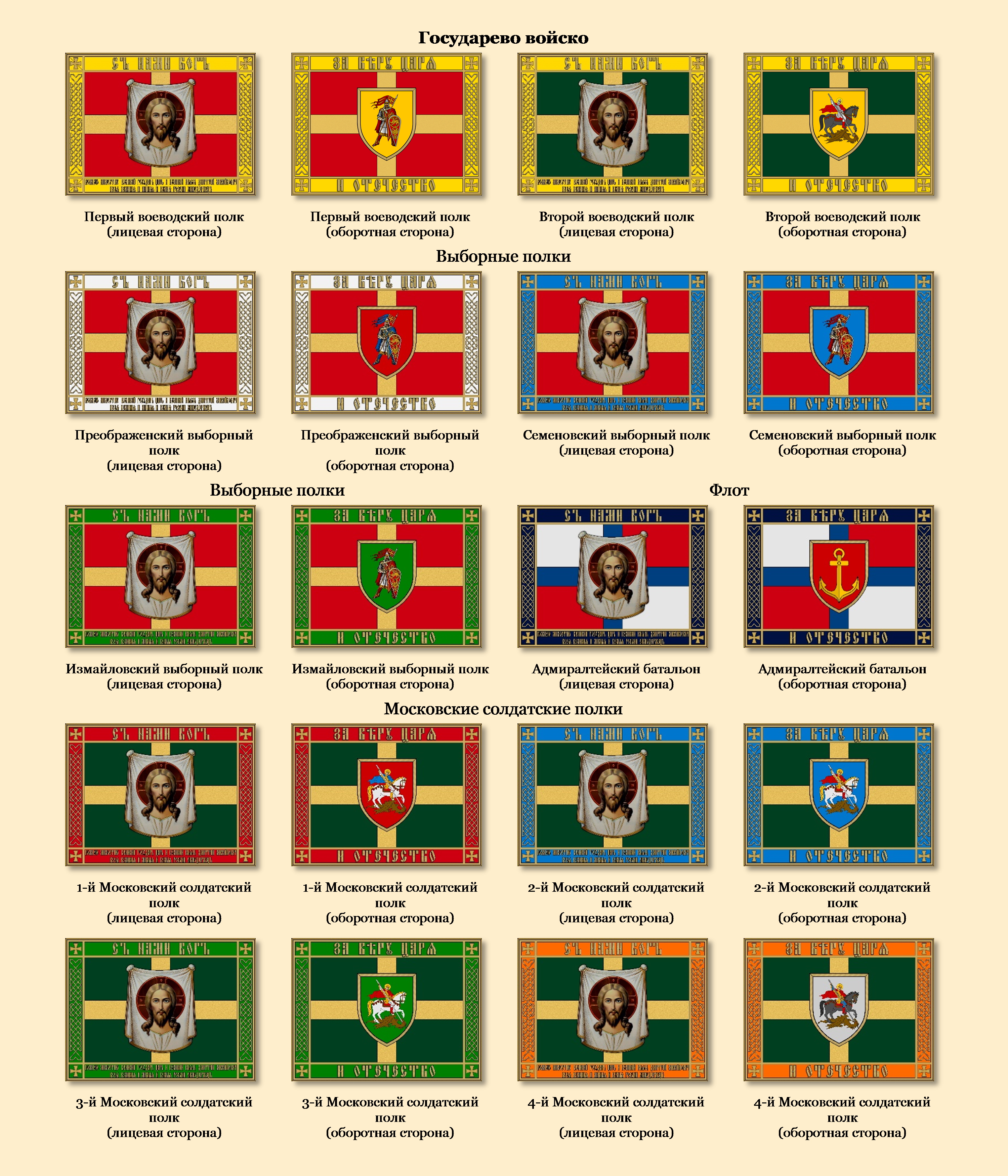

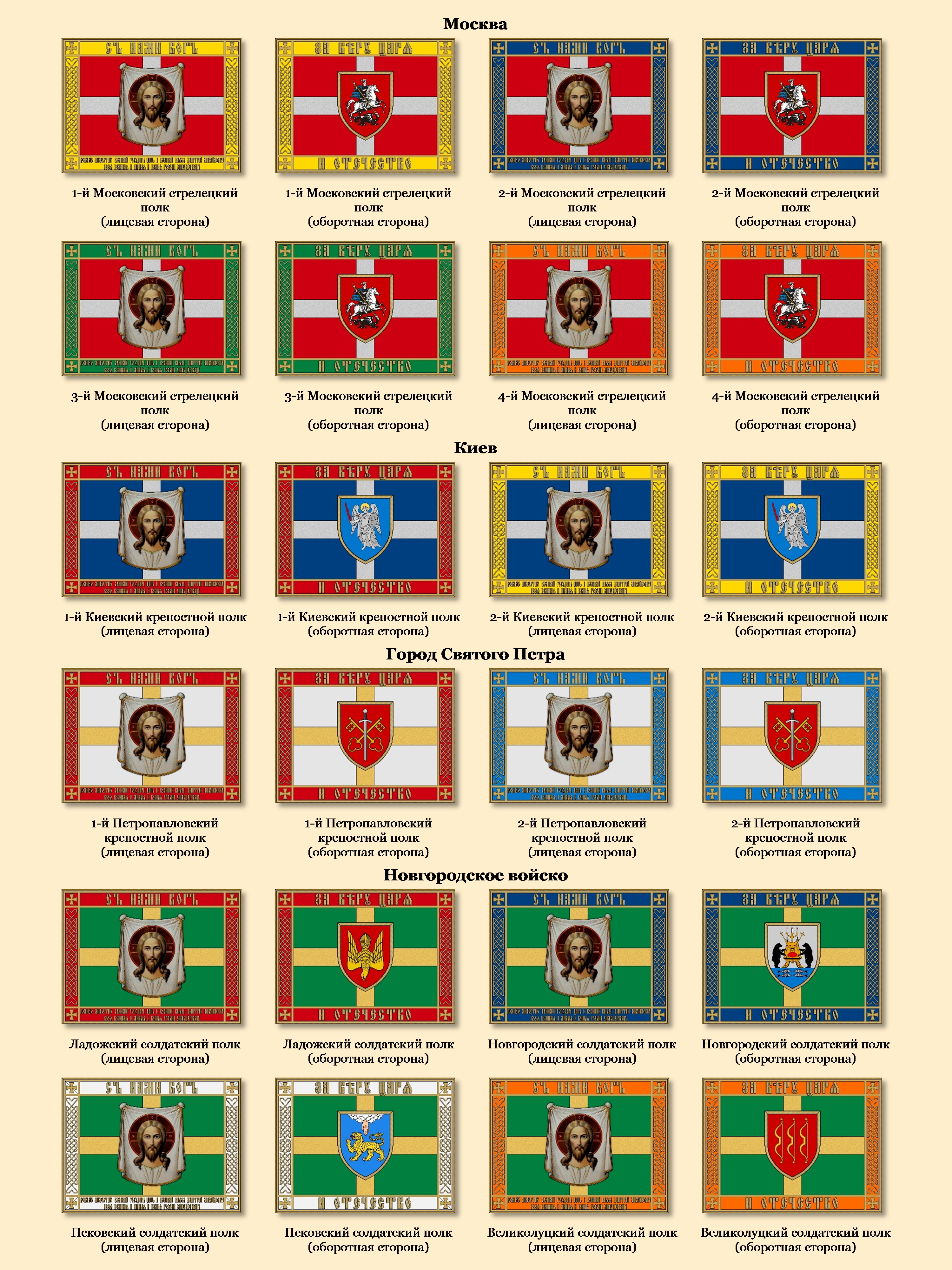

Знамена пеших полков Русского Войска строились по образцу прежних знамен стрелецких приказов: полковые длиною 3 аршина (2,13 м) и шириною 2 аршина 4 вершка (1,6 м), сотенные – длиною 2 аршина и 4 вершка (1,6 м), шириною 2 аршина (1,42 м). В середине основного полотнища вшивался крест, деливший полотнище знамени на 4 равные части. Полотнище опушалось каймой в 4 вершка (0,18 м). Цвет полотнища и креста соответствовали земскому войску, цвет каймы – полку (как правило – алый, лазоревый, зеленый, оранжевый, если цвет каймы совпадал с цветом полотнища, то при золотом кресте его заменялся на белый, при серебряном – на желтый). Для прочности знамя по краям обшивалось золотым шнуром. Кайма полковничьего знамени обшивалась золотым галуном, составлявшем рамку. По бокам рамка расшивалась орнаментом, по углам – клинчатыми крестами.

На лицевой стороне полковничьего знамени цветными шелковыми, золотыми и серебряными нитями вышивался Всемилостивый Спас Нерукотворный, на оборотной – полковой герб в «варяжском» золотом щите[1]. В полковых гербах использовались уже существовавшие княжеские, земельные и городские гербы, а также гербы, отображавшиеся на воеводских знаменах и печатях. На лицевой стороне вверху рамки вышивалась надпись «СЪ НАМИ БОГЪ» (девиз Русского Царства), в низу титул царя и год, месяц и день изготовления знамени, на оборотной – «ЗА ВЕРУ ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО» (девиз Русского Войска). На сотенных знаменах в верхней четверти, прилегающей к древку, нашивались непременные «признаки» – восьмиконечный православный степенной крест, вокруг него звёзды, число которых соответствовало номеру сотни.

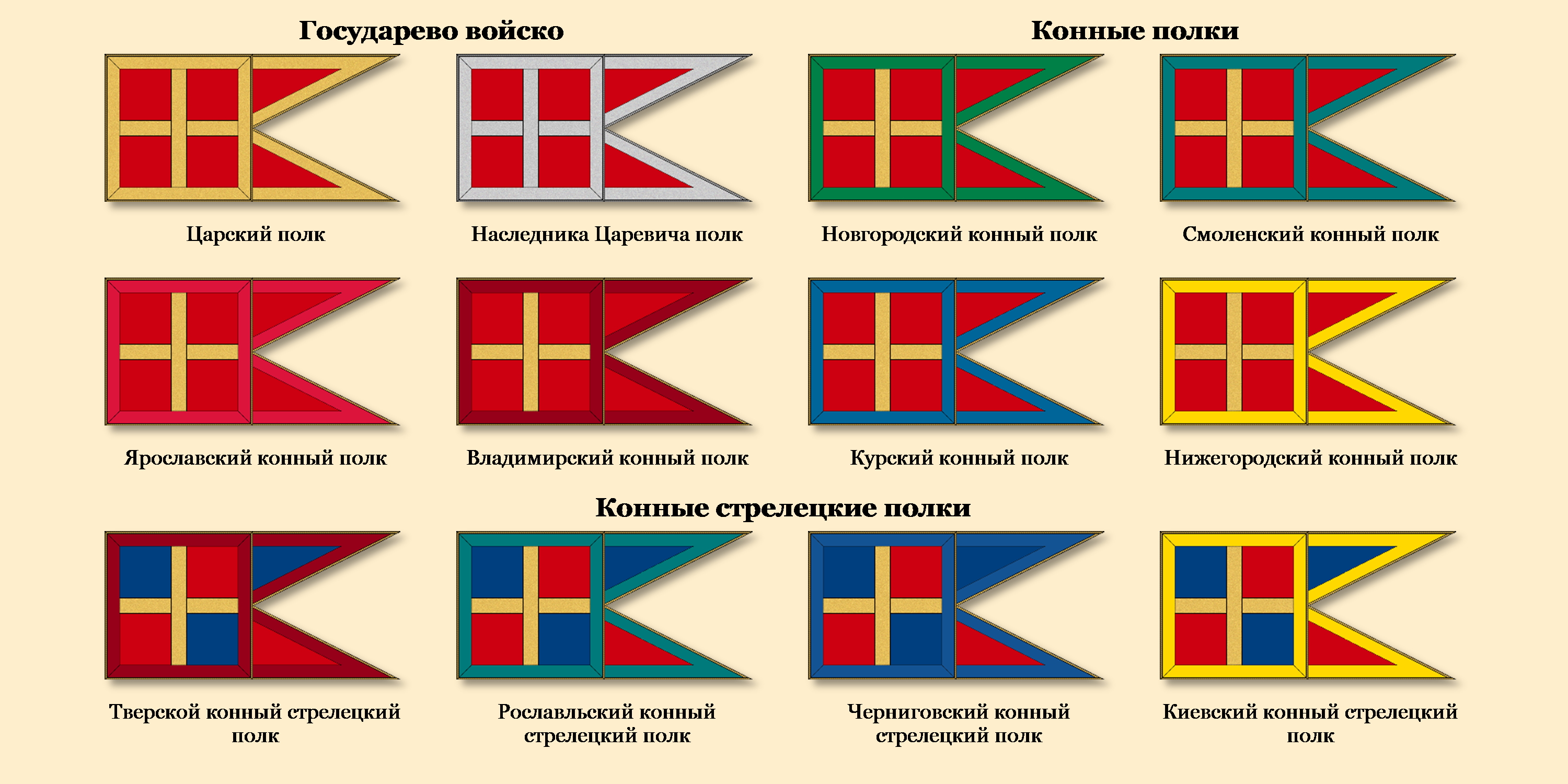

Знамена конных полков Русского Войска строились по образцу прежних знамен поместных полков и представляли собой квадрат со сторонами в 2 аршина (1,42 м) у полковничьего знамени и 1,5 аршина (1,07 м) у сотенного, и двумя «косицами» соответствующей длины пропорционально длине основного полотнища. В середине вшивался крест, деливший полотнище знамени на 4 равные части. Полотнище и косицы опушались каймой в 3 вершка (0,13 м). Цвет полотнища в конных полках – алый, в конных стрелецких полках полотнище «шахматное», лазорево-алое; крест – золотой, цвет каймы – по полку, соответствовал земскому войску. Для прочности знамя по краям обшивалось золотым шнуром. Кайма полковничьего знамени – золотым галуном, составлявшем рамку. По бокам рамка расшивалась орнаментом, по углам – клинчатыми крестами.

На лицевой стороне полковничьего знамени цветными шелковыми, золотыми и серебряными нитями вышивался Всемилостивый Спас Нерукотворный, на оборотной – полковой герб в «варяжском» золотом щите. На лицевой стороне вверху рамки вышивалась надпись «СЪ НАМИ БОГЪ» (девиз Русского Царства), в низу титул царя и год, месяц и день изготовления знамени, на оборотной – «ЗА ВЕРУ ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО» (девиз Русского Войска). На сотенных знаменах в верхней четверти, прилегающей к древку, нашивались непременные «признаки» – восьмиконечный православный степенной крест, вокруг него звёзды, число которых соответствовало номеру сотни.

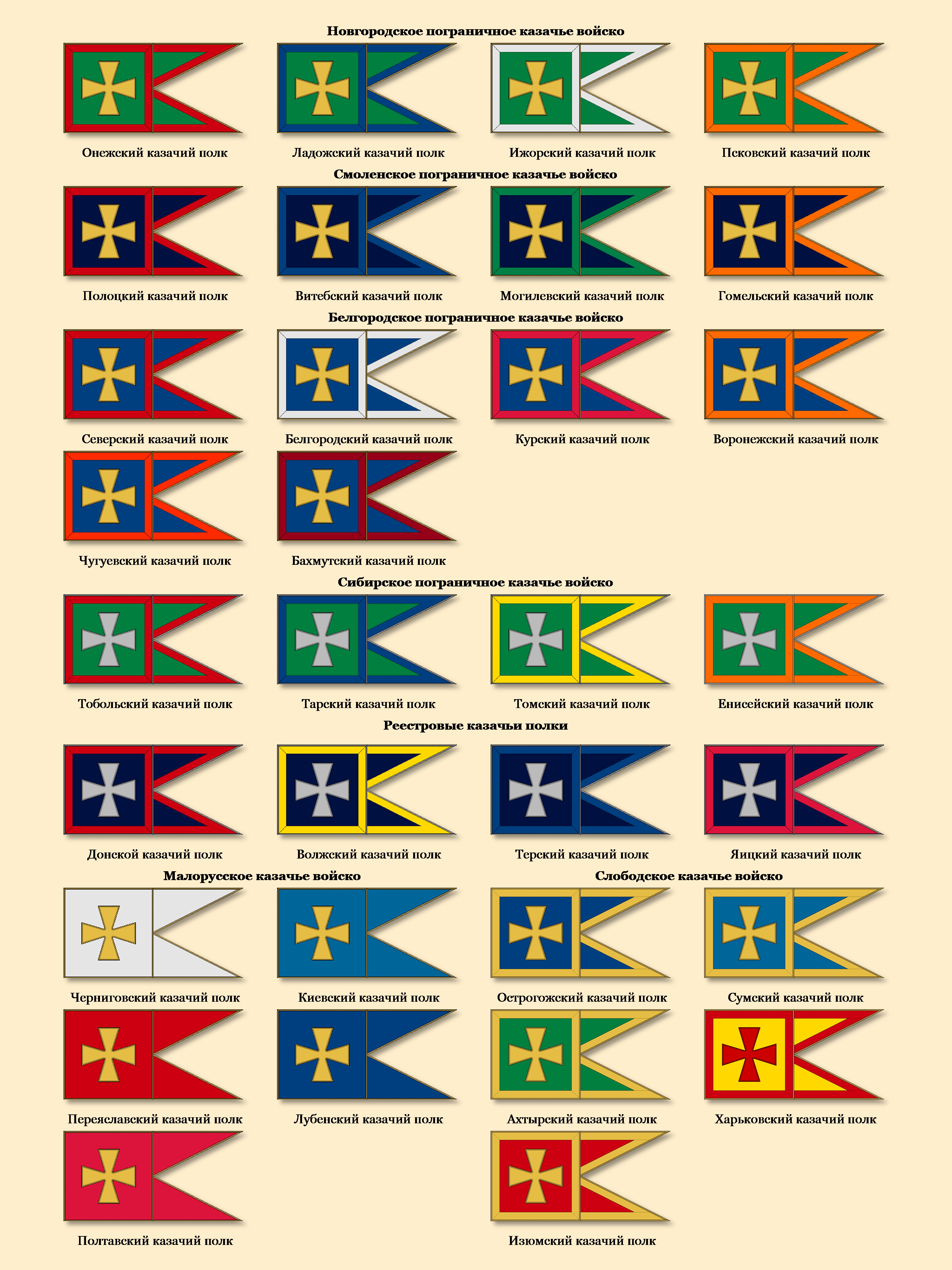

Знамена казачьих полков Русского Войска строились по образцу знамен конных полков и также представляли собой квадрат со сторонами в 2 аршина (1,42 м) у полковничьего знамени и 1,5 аршина (1,07 м) у сотенного, и двумя «косицами» соответствующей длины пропорционально длине основного полотнища. Полотнище и косицы опушались каймой в 3 вершка (0,13 м). Цвет полотнища соответствовал земскому войску, цвет каймы – полку (как правило – алый, лазоревый, зеленый, оранжевый, если цвет каймы совпадал с цветом полотнища, то при золотом кресте заменялся на белый, при серебряном – на желтый). В малорусском и слободском казачьих войсках цвет полотнища по полку, при этом в малорусском казачьем войске полотнище и косицы каймой не опушались, а в слободском кайма золотисто-желтого цвета. Для прочности знамя по краям обшивалось золотым шнуром. Кайма полковничьего знамени – золотым галуном, составлявшем рамку. По бокам рамка расшивалась орнаментом, по углам – клинчатыми крестами.

На лицевой стороне полковничьего знамени цветными шелковыми, золотыми и серебряными нитями вышивался Всемилостивый Спас Нерукотворный, на оборотной – полковой герб без щита, при этом цвет основного полотнища соответствовал полю герба. На лицевой стороне вверху рамки вышивалась надпись «СЪ НАМИ БОГЪ» (девиз Русского Царства), на оборотной – «ЗА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ» (девиз казачьих войск). На сотенных знаменах, в казачьих полках по-старинному именуемых хоругвями, нашивались непременные «признаки» – клинчатый золотой (серебряный) крест (ставший знаком казачьих войск в отличии от восьмиконечного православного степенного креста, символизировавшего русское войско), вокруг него звёзды, число которых соответствовало номеру сотни.

Полковничьи знамена изготовлялись из шёлка, сотенные из хлопковых тканей.

Полковые знамена постоянно находились в полку и постепенно становились не только средством опознавания войск на поле боя, но и воинской реликвией. Теперь утрата знамени в бою считалась воинским преступлением, начальные чины и служилые люди, допустившие потерю знамени подлежали суду, а сотня, дружина или полк – роспуску. Ветхие знамёна сдавались в Оружейную палату, где изготовлялось новое знамя по образцу старого.

Построение русских знамен вполне соответствовало практике знамен Западной Европы. Причем в русском варианте православный степенной крест располагается на том же месте знаменного полотнища, где современные им английские солдатские и некоторые драгунские знамена имеют вшитое изображение государственного штандарта – креста Святого Георгия (красный крест в белом поле). Также, например, сходным образом на английских и русских знаменах отмечаются номера рот: звездами – в России, кружками и другими эмблемами – в Англии. Естественным ответом на интерес русского общества к европейской знаменной символике стало появление русского трактата «Писание о запинании знак и знамен или прапоров». Показательно, что в трактате автор от вымышленных знамен двенадцати колен Израилевых сразу переходит к государственным знаменам Англии, Голландии, Швеции и Дании. Тем самым очерчивается регион интересов и экономических связей царского правительства и русской элиты. За этими странами признается безусловный авторитет в вопросах военного дела. Именно в этом регионе в последующую эпоху русская знать будет заимствовать идеи.

Полковые знамена (1620-1635)

Пешие полки

Конные полки

Полковничьи знамена пеших полков (1620-1635)

Полковничьи знамена конных полков (1620-1635)

Сотенные знамена пеших полков (1620-1635)

Сотенные знамена конных полков (1620-1635)

Сотенные хоругви казачьих полков (1620-1635)

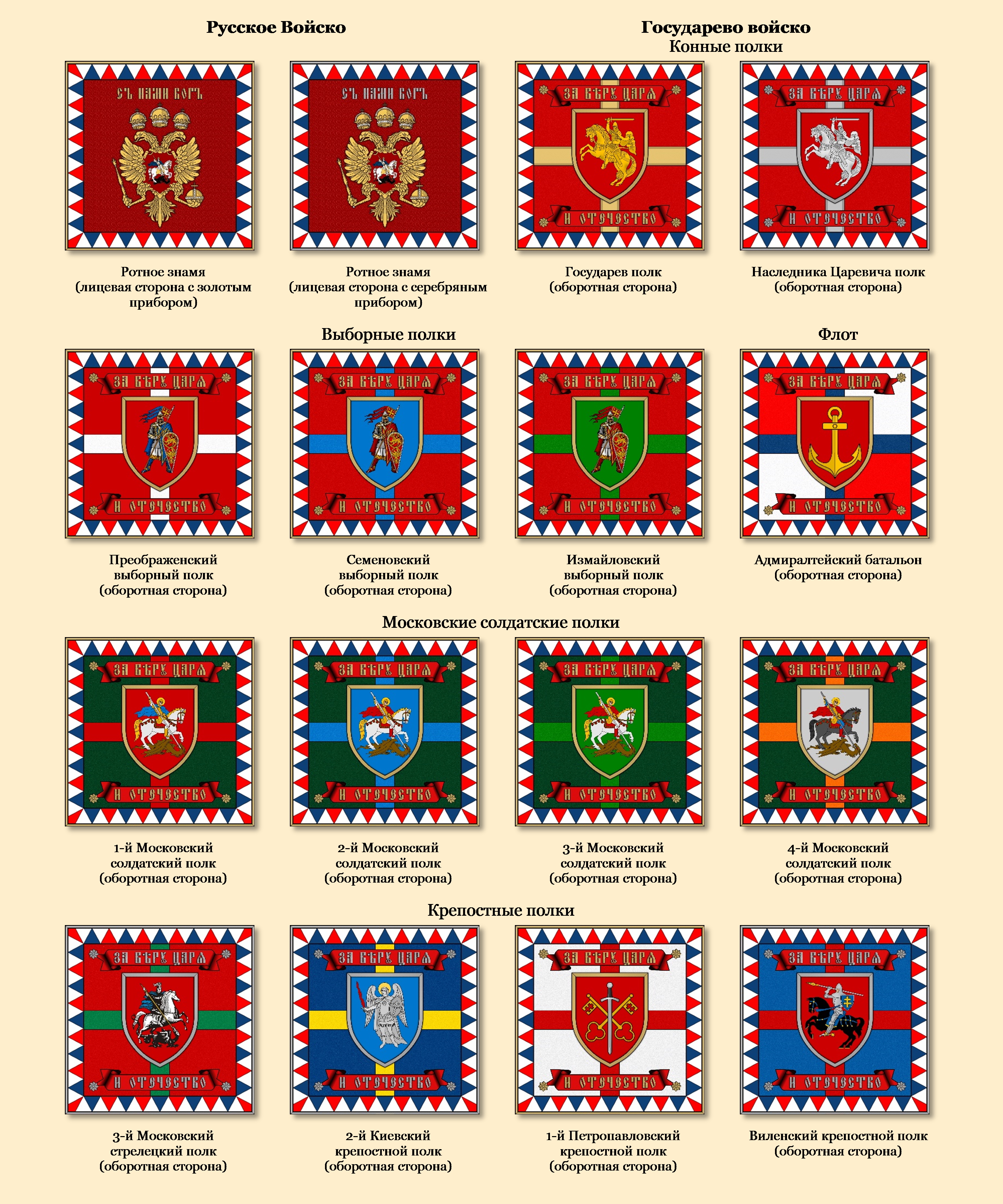

Полковые знамена (1635-1700)

Причинами введения новых знамен в 1635 году послужили значительные изменения в составе Русского Войска, стремление к стандартизации знамен для всех войсковых частей, особенно для полков нового строя, влияние европейских знаменных традиций (шведских, датских, имперских, испанских, французских), привнесенных иностранными офицерами в штандарты иноземных полков[2], а также личные пристрастия Наследника Царевича Петра Дмитриевича, в 1635 году назначенного Главным воеводой Русского Войска.

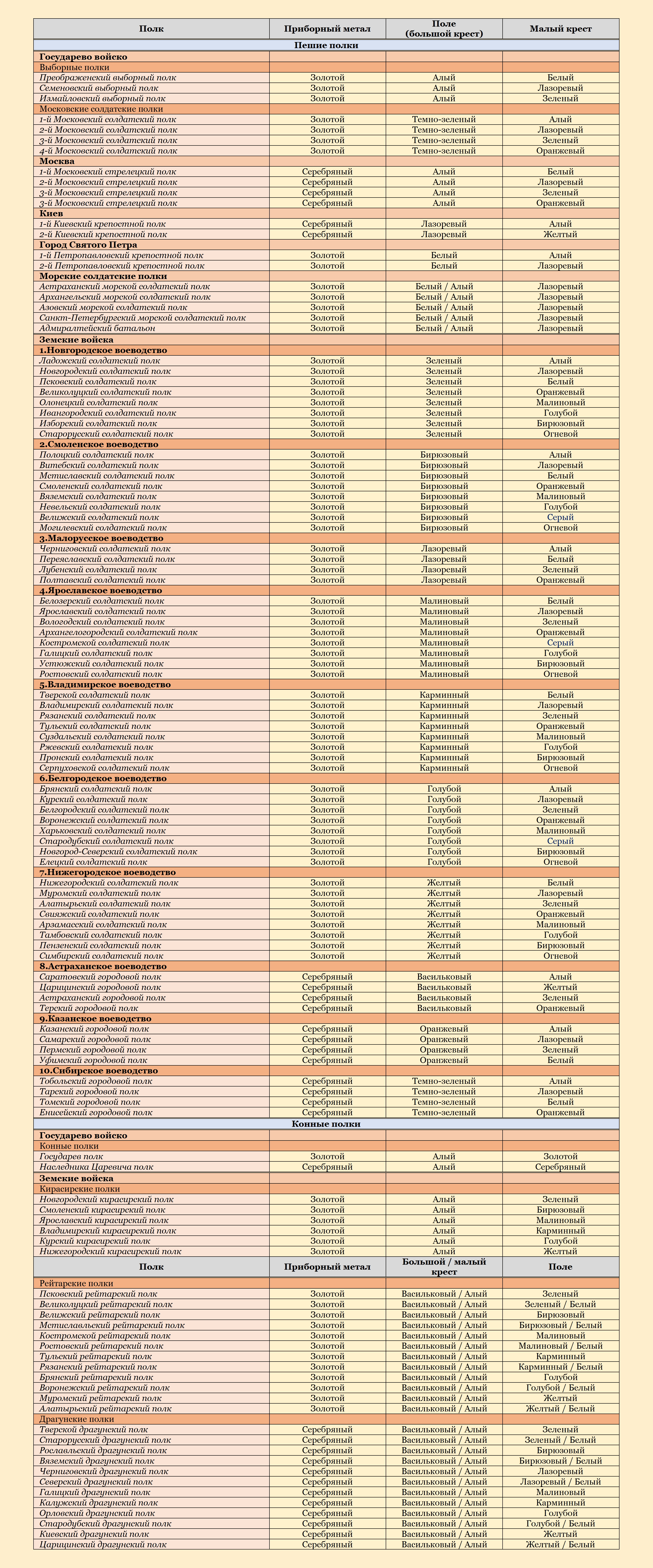

В связи с преобразованием боярских полков в кирасирские, конных полков – в рейтарские, конных стрелецких полков – в драгунские, пеших полков – в солдатские, полковые знамена с 1635 года делятся соответственно на кирасирские, рейтарские, драгунские и солдатские, а по разряду на полковничьи и ротные. Вместе с тем с введением единого образца полковничьих и ротных знамен квадратной формы отличие в родах оружие теперь заключалось не строении знамени, а в его размере. Так для полковничьих знамен солдатских полков размер полотнища знамени установлен в 2 аршина 4 вершка (1,6 м), ротных знамен 2 аршина (1,42 м), ширина каймы – 4 вершка (0,18 м); полковничьих знамен кирасирских, рейтарских и драгунских полков – 2 аршина (1,42 м), ротных знамен – 1,5 аршина (1,07 м), ширина каймы – 4 вершка (0,13 м). В зависимости от полка знамя могло иметь золотой или серебряный прибор.

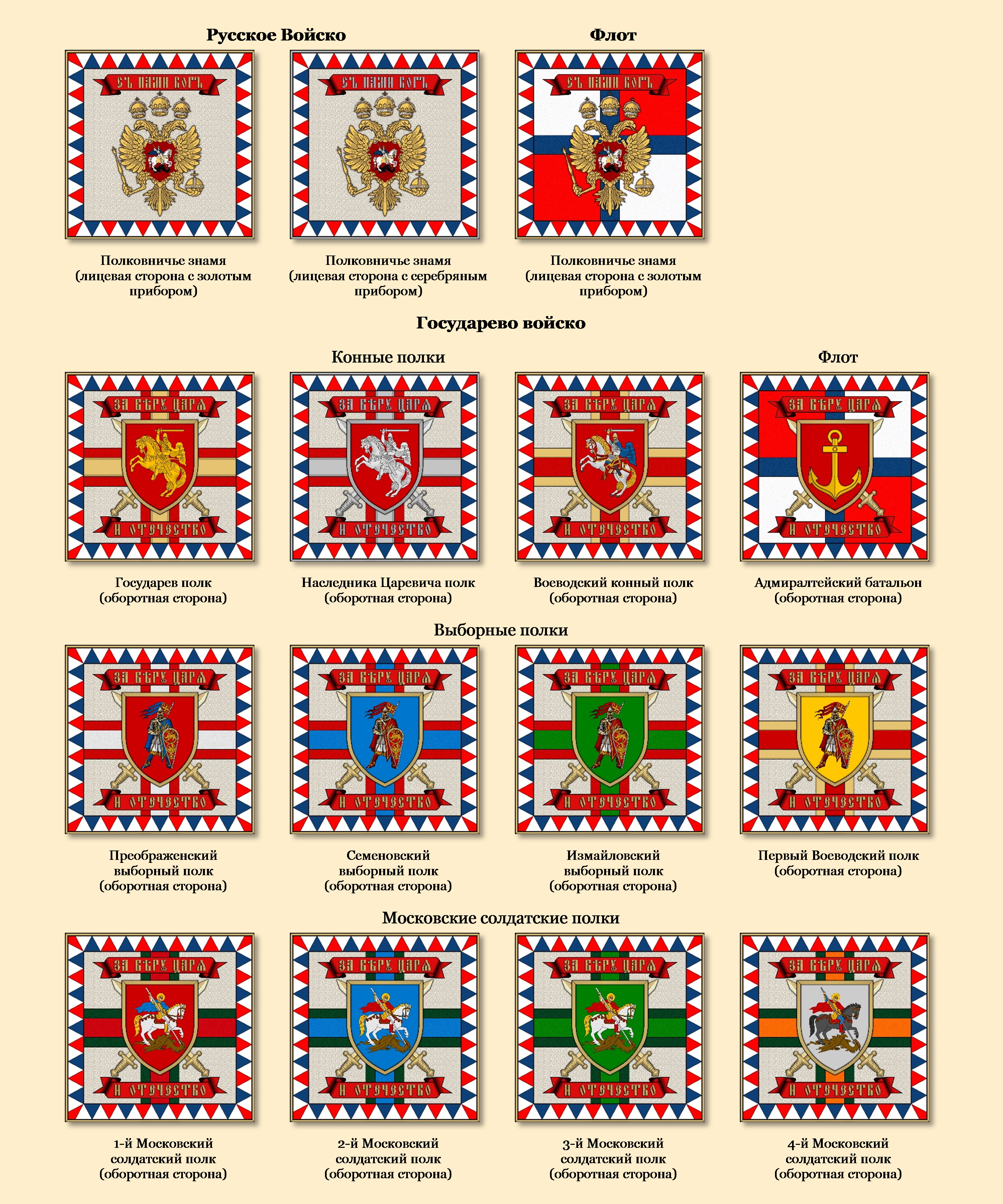

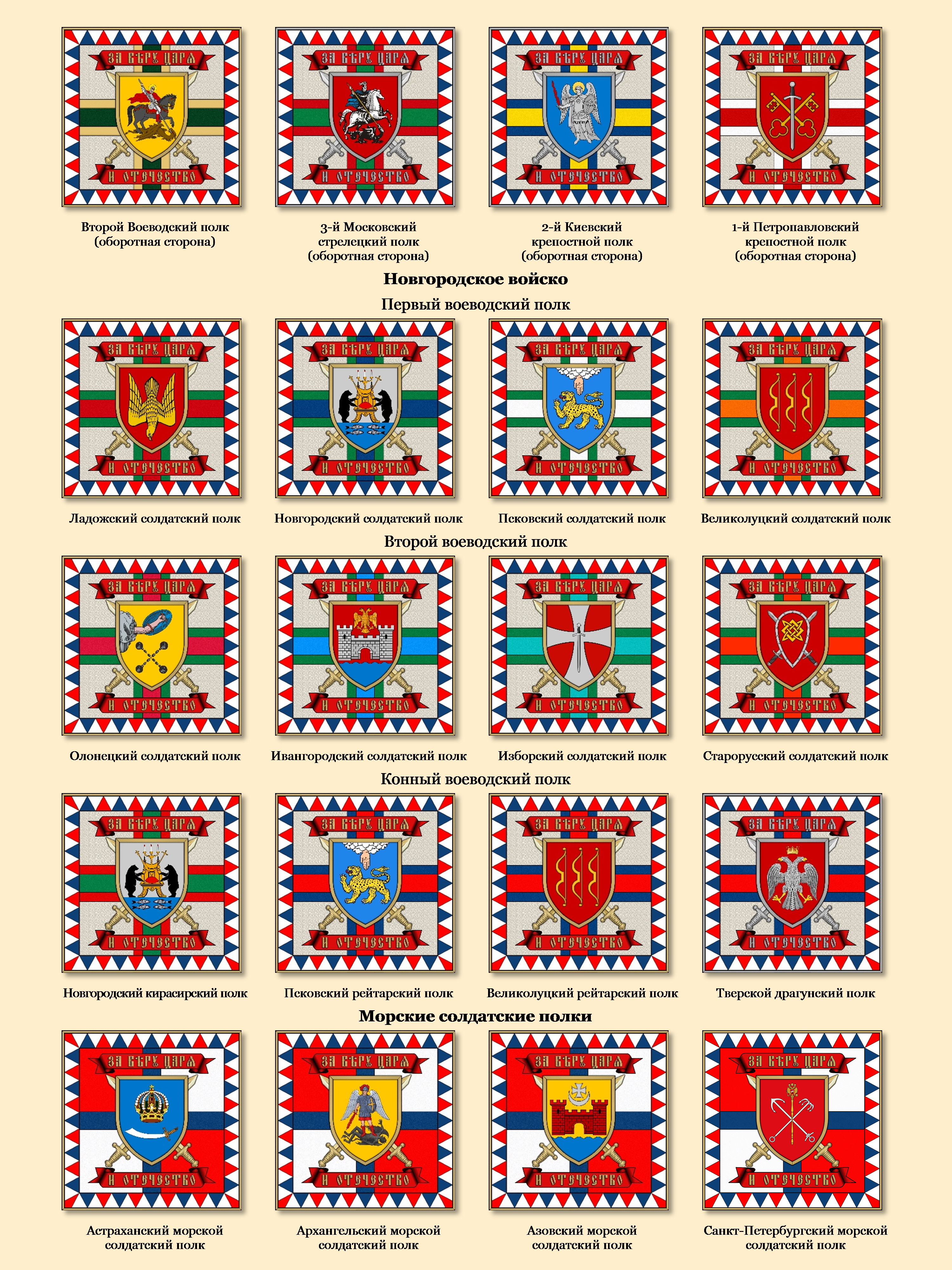

На лицевой стороне знамени золотыми, серебряными и шелковыми нитями вышивалась главная фигура Государственного герба Русского Царства (золотой двуглавый орел под тремя малыми ромейскими императорскими коронами, скипетром и державой в лапах, с червленым фигурным щитом на груди, в котором серебряное изображение Святого Георгия Победоносца в лазоревой накидке копьем поражающего черного змия) в знак того, что полк служит русскому государю[3]. Над орлом вышивалась надпись «СЪ НАМИ БОГЪ» (на полковничьем знамени на червленой ленте). Полотнище полковничьего знамени – белое, ротного знамени – червленое. Полотнище знамени морских солдатских полков и Адмиралтейского батальона соответствовало рисунку русского флага[4], утвержденного в 1630 году. Лазоревый малый крест делил полотнище на белые и алые части.

На оборотной стороне полковничьего знамени в середине вшивался крест: большой шириною 8 вершков (0,36 м), малый шириной 4 вершка (0,18 м), деливший полотнище знамени на 4 равные части. Полотнище знамени белое. Цвет большого креста соответствовал войску, цвет малого креста – полку (как правило – алый, лазоревый, зеленый, оранжевый, если цвет малого креста совпадал с цветом большого креста, то при золотом приборе он заменялся на белый, при серебряном – на желтый). На знаменах Воеводских полков (бригад) малый крест обшивался золотой (серебряной) тесьмой шириною в 2 вершка (0,9 м). Поверх креста нашивался полковой герб в «варяжском» золотом (серебряном) щите[5], наложенный на перекрещенные золотые (серебряные) мечи. Сверху и снизу креста на червленой ленте вышивалась надпись «ЗА ВЕРУ ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО».

На оборотной стороне ротного знамени в середине вшивался только малый крест шириной 4 вершка (0,18 м), деливший полотнище знамени на 4 равные части. Полотнище цветом по войску (в всех кирасирских полках – алое), цвет малого креста – по полку (как правило – алый, лазоревый, зеленый, оранжевый, если цвет креста совпадал с цветом полотнища, то при золотом приборе он заменялся на белый, при серебряном – на желтый), в кирасирских полках – по войску. Поверх креста нашивался полковой герб в «варяжском» золотом (серебряном) щите. Сверху и снизу креста на червленой ленте вышивалась надпись «ЗА ВЕРУ ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО». Количество звезд на полотнищах указывало номер роты.

Полотнище опушалось каймой в 4 вершка (0,18 м), состоящей из треугольников алого, белого и лазоревого цветов, соответствующих цветам русского флага и Герба Московского[6]. Для прочности знамя по краям обшивалось золотым (серебряным) шнуром.

Знамена строились из шелковой ткани (тафты или камки). Полотнища обшивались с трех сторон шелковой бахромой, а в обязательный комплект к знамени входили шелковые же шнуры («снуры») с кистями.

Для ношения солдатских знамен во время боя, смотра или какой-либо церемонии изготавливались перевязи с золотым (серебряным) прибором. Перевязи полковничьих знамен делали из шелковой тесьмы или из шелковых материй, подложенных кожей, перевязи ротных знамен – из лосиной кожи. В зависимости от этого знаменные перевязи называли «тесьмами» или «ремнями». Перевязь пристегивалась или пришивалась ко втоку («току»), изготавливаемому из серебра или меди. Серебряные втоки могли золотиться, медные – серебриться.

Для ношения на перевязи в конном строю «наряженные» кирасирские и рейтарские знамена выдавались «с погоны и с кольцы». Вместе со знаменами в кирасирские и рейтарские полки из той же материи всегда изготавливали и «завесы к трубам», а с ними также шелковые «снуры» с кистями. Полотнища «трубных завесов» обшивались бахромой, и на них, подобно знаменам, изображались указывающие номер роты звезды. В тех случаях, когда рейтарский полк помимо непременных трубачей имел еще литаврщика, то подобно трубным на литавры также шились завесы из той же материи, которая шла на знамена и трубные завесы.

С получением знамен образца 1635 года старые знамена пеших полков передавались в городовые или крепостные полки, а знамена конных полков – в поместные сотни того же войска или сдавались в Оружейную палату. Казачьим полкам знамена образца 1635 года не полагались. Таким образом, в полках нового строя состояли только знамена образца 1635 года, а в казачьих, городовых (крепостных) полках и поместных сотнях – знамена образца 1620 года или более ранних образцов.

Развиваясь в духе общеевропейских традиций, рейтарские, драгунские и солдатские знамена XVII века постепенно приобрели новую русскую атрибутику, а в тридцатых годах семнадцатого столетия в Русском Войске складываются уже собственные знаменные традиции.

Полковые знамена (1635-1700)

Полковничьи знамена (1635-1700)

Ротные знамена (1635-1700)

Изготовление знамён

В XVI – начале XVII века знамёна полковые, воеводские и сотенные изготавливались в казне, а остальные – в войсках. Также в Оружейном приказе строились пушкарские знамёна, значки и прапоры Государевы и сотенных голов Государева полка. Знамёна сотенные стрелецкие и ротные иноземных полков изготавливали в соответствующих приказах (Стрелецком и Иноземном). Знамёна изготавливались (строились) перед боевыми действиями, когда уже был известен состав войск, или в запас, для будущих походов. Знамёна строились в мастерских Оружейного приказа, под ведением Боярина и оружничего. Иногда знамёна кроили в казённом дворе, а для окончательной отделки передавались Оружейному приказу. Знамёна строили по именному указу царя, который передавался боярину и оружейничему (иногда воеводе для которого строилось знамя). Готовые знамёна осматривал царь. Некоторые знамёна переделывались.

По указу Великого Государя в Оружейном приказе знамена кроили, сшивали, вшивали или нашивали на них различного рода символы и изображения – «признаки», либо передавали полотнища в Оружейную палату для «написания» тех же «признаков» золотом, серебром и красками. Иконописными изображениями мастера Оружейной палаты расписывали государевы, воеводские знамена и знамена конных сотен московских чинов.

Для «письма» знамен изготавливали деревянные «пяльца», а сами знамена обшивались холщевыми «мешечками» «для расправки в … пяльцах под письмо». Обшитые по краям холстиной знамена «впяливали» в деревянные рамы, растягивая полотнище посредством веревок и гвоздей под присмотром иконописцев. Рамы размещали в иконной палате, свободных мастерских оружейной палаты.

Расписывали знамёна жалованные и кормовые иконописцы, живописцы и их ученики Оружейного приказа. Надписи и слова наносили знаменщики и словописцы. Красочные тёрщики растирали краски. Золочение деталей производили в серебряной палате. Паникадильных дел мастера изготавливали медные кресты, гротики (навершия), подтоки. Железный знаменный прибор делали кузнецы, ствольного и замочного дела мастера, сабельные придельщики. Плотники и станочники Оружейного приказа делали древки, травщики и иконописцы расписывали древки, резчики вырезали яблоки. Чехлы присылали из казённого двора, иногда их делали портные и шатёрники Оружейного приказа.

На протяжении всего XVII века принимать участие в «знаменной поделке» должны были все иконописцы и живописцы Оружейной палаты – как мастера, так и ученики. В документах о росписи знамен упоминаются мастера «иконники»: иконописец Симон Ушаков, живописцы Станислав Лопуцкий, Иван Безминов (Безмин), Дорофей Ермолаев (Ермолин), Иван Богданов сын Салтанов, Ерофей Елина, Иван Гуска, Лука Смольянинов, Дмитрий Балашов, Михаил Чоглоков, Григорий Одольский и др.

Городовым служилым людям зачастую из казны давалась для изготовления знаменных полотнищ на местах материя определенной указом фактуры, количества и цвета. Полотнища также делали и в столице, как правило, в Казенном и Оружейном приказах, выдавая уже в готовом виде: главным и сходным воеводам – большие полковые или воеводские знамена, а также знамена для конных сотен; в стрелецкие приказы – «Головины» и сотенные знамена; в полки нового строя – «полковниковы» и ротные. «Обрасцами» при их изготовлении служили либо готовые знамена, либо рисунки знаменных полотнищ с описанием.

Изготовленные знамена пришивались «около древок» посредством особых кусков ткани. Такой кусок материи назывался «мешечком» или «пришвами». Шились мешечки из цветной материи либо ноской, либо дешевой – как правило, из сукна или киндяка. На древке мешечек не фиксировался гвоздями, позволяя в нужный момент одевать и снимать полотнище. Иногда в качестве мешечка использовали завернутый и сшитый край знаменного полотнища. В этом случае его также прибивали к древку.

Снизу мешечек упирался в «яблоко», а сверху над ним на древко одевалось навершие. Знаменные древки чаще всего изготавливались из ели, реже – из ясеня, клена, сосны или дуба. Как и для копейных древок, наилучшим деревом для знаменных древок признавался ясень, однако «не во всех землях их по надобию добыты мочно, и ясеневаго дерева путчи, нежели еловыя или иных дерев». В столярских палатах Оружейного приказа столяры и станочники «правили и вытягивали» из закупленных или взятых в других приказах «спис ясеневых», «досок», «шестов елевых» и «шестов сосновых» древки к знаменам. Однако в силу недостаточной распространенности ясеня в русских землях и других северных странах, допускалась его замена елью. В том месте, где должно было заканчиваться знаменное полотнище, на древко сажалось «яблоко», практически всегда вытачивавшееся или вырезавшееся токарями из «липин», а в особых случаях из слоновой кости.

Навершия воеводских знамен всегда изготавливались с изображением креста, а иногда и в форме креста. В этом случае они так и назывались «крестами». Навершия же знамен более низких разрядов именовались «гротиками», хотя часто также несли изображения креста. Свернутые вокруг древка знамена покрывались суконными чехлами, называвшимися также «сорочками» или «нагалищами». Иногда поверх суконных чехлов дополнительно одевались кожаные «чемоданы». Одетые чехлы затягивались шелковыми шнурами – «гайтанами». Воеводские знамена в походе, везли в обозе в ящиках. Для воеводских знамен, имевших золоченые и писанные по золоту древки, шились специальные чехлы и на знаменные древки.

Для ношения знамен во время боя, смотра или какой-либо церемонии изготавливались перевязи с металлическим прибором, в составе которого упоминаются «пряжки», «запряжники», «наконечники» и «ворворки». Перевязи больших Государевых и воеводских знамен делали из шелковой тесьмы или из шелковых материй, подложенных кожей; перевязи знамен более низких разрядов – из «телятинной» или лосиной кожи. В зависимости от этого знаменные перевязи обычно называли «тесьмами» или «ремнями» («ременьем»). Перевязь пристегивалась или пришивалась ко втоку («току»), изготавливаемому из серебра, меди или кожи, в том числе из «гзовой». Серебряные втоки могли золотиться, медные – серебриться, а гзовые, подложенные и подклеенные более дешевой и крепкой кожей, – покрываться золотной, серебряной и шелковой вышивкой. На кожаные втоки, в частности, шли «юфти» «подошевной кожи с конских ног».

Для воевод, конных сотен московских чинов, городовых дворян и детей боярских и других «служилых по отечеству», а также приборных ратных людей (стрельцов и казаков) знамена кроили, шили и писали по образцу старых, сохранившихся в царской казне.

Примечания:

[1] Традиция расположения по центру полотнища герба заимствована с имперских и испанских знамен.

[2] О штандартах иноземных полков будет рассказано во второй части.

[3] Впервые знамя с двуглавым орлом было пожертвовано Войску Донскому в 1614 году.

[4] Об истории русского флага будет рассказано в четвертой части.

[5] Традиция расположения по центру полотнища герба заимствована с имперских и испанских знамен.

[6] Традиция обшивки полотнища знамени каймой из треугольников гербовых цветов заимствована с имперских и испанских знамен.