В сентябре 1926 г. состоялось совещание командования РККА, руководства ГУВП и Орудийно-арсенального треста (ОАТ) по вопросу системы оснащения Красной армии новыми боевыми машинами. Это совещание известно как «танковое», ибо главной темой его стала выработка требований к новым танкам для РККА. На совещании рассматривались образцы различных зарубежных боевых машин с целью выбора наилучших прототипов для массового выпуска. Задачам сопровождения вроде бы отвечал французский танк «Рено» (Renault FT), но он обладал, по мнению собравшихся, рядом серьезных недостатков, не позволявших использовать его в системе вооружения РККА. Среди указанных недостатков были: большой вес (6 т), не позволявший осуществлять его переброску в кузове грузовика; малая скорость движения и плохое вооружение (стоявшая на танке 37-мм пушка Гочкиса или Пюто со штатным прицелом не позволяла вести прицельный огонь на дистанции далее 400 м). Танки же, выпущенные на Сормовском заводе («Русские «Рено»), были «…весьма неудовлетворительны по качеству изготовления, неудобны по владению оружием, а частично и совершенно не вооружены», к тому же оказались еще и ужасно дорогими (36 тыс. руб. за каждый танк) Более подходил для прототипа итальянский танк «Фиат-3000», обладавший меньшим весом и большей скоростью, чем его французский собрат. Единичный экземпляр танка «Фиат-3000» в 1924 году был передан польскими коммунистами советским представителям. Этот танк внимательно изучался специалистами КБ ОАТ с начала 1925 г., когда они начали работы над проектом малого танка в инициативном порядке.

Рассмотрение проекта бывшего «танкового бюро», ставшего КБ OAT, показало, что по основным параметрам танк отвечает выдвинутым требованиям, но вооружение у него должно быть пушечно-пулеметным и мощность двигателя составлять не менее 35 л.с. Для того чтобы уложиться в дополнительные характеристики, проектировщикам разрешено было увеличить боевой вес танка до 5 т. Новому танку присвоили индекс Т-16. Для изготовления «опытовой» машины и освоения ее серийного выпуска выделялся завод «Большевик», имевший в то время лучшие производственные мощности. Для разработки двигателя танка мощность в 40 л.с. был приглашен конструктор-моторостроитель А. Микулин. Двигатель вызывал наибольшие опасения в плане сроков выполнения работ, но как раз с ним проблем почти не было. Лишь мощность оказалась немного меньше запланированной, зато благодаря применению резервного комплекта свечей, двигатель заводился при любых условиях и мог работать на бензине любого сорта. Помимо мотора проблемы вызвал корпус танка, точнее – разметка и обработка закаленных броневых листов. Для подгонки листов к окончательным размерам не хватало инструмента. Вовремя не были поданы заклепки нужного типоразмера. Тем не менее, срок постройки танка в целом был выдержан, и в марте 1927 г. (при плане – февраль) машина покинула опытный цех «Большевика» и отправилась на заводские испытания. Новый Т-16 выгодно отличался от «Русского «Рено» меньшими размерами, весом и стоимостью при сравнительно большей скорости движения. Однако недостатков у Т-16 оказалось гораздо больше, чем ожидалось, и потому вскоре было принято решение усовершенствовать ряд агрегатов и узлов танка. Но вот новый танк был построен, и после пробега в пригородах Ленинграда отправился в Москву на полевые сдаточные испытания. Машина получила наименование «Малый танк сопровождения обр. 1927 г. МС-1 (Т-18).

Эталонный Т-18, еще весьма напоминающий внешним видом своего предшественника – Т-16, прибыл в столицу майским вечером (предположительно – 20-25 мая), и в кузове грузовика проследовал в склад № 37 (в районе Красной Пресни). Для испытаний танка была образована специальная комиссия, куда вошли представители Мобуправления ВСНХ, ОАТ, завода «Большевик», Артуправления, Штаба РККА. Испытания проводились 11-17 июня 1927 г. в районе дер. Ромашково – ст. Немчиновка (Подмосковье) пробегом по пересеченной местности, так как оружие подано не было. Танк был подвергнут всяческим «издевательствам», но в целом успешно выдержал их и был рекомендован для принятия на вооружение. Первоначально серийным производством танка занимался только завод «Большевик», но с апреля 1929 г. к выпуску Т-18 был подключен также Мотовилихинекий машиностроительный завод (бывший Пермский артиллерийский) и план выпуска танков был увеличен. Однако в 1929 г. массовое производство Т-18 развернуть в Перми не удалось (тем более, что двигатели поступали с «Большевика») и всего за 1929 г. из заказанных 133 танков было с трудом сдано 96. Но освоение Т-18 на Мотовилихинском заводе продолжалось и в 1929-30 гг. общий план выпуска Т-18 был увеличен до 300 единиц. Всего в течение 1927-1932 гг. было изготовлено 959 танков МС-1 (Т-18 и Т-18М (445 шт)), из которых 4 передали в распоряжение ОГПУ, 2 – Четвертому управлению и один – Военно-Химуправлению РККА. Оставшиеся танки поступали в создаваемые танковые батальоны и полки общевойсковых соединений, а также в образуемые с 1929 г. механизированные соединения (полки и бригады). Первым серьезным испытанием для танка Т-18 стали Большие Бобруйские маневры 1929 г., на которых за поведением танков наблюдали несколько комиссий (от КБ завода «Большевик» комиссией руководил инженер Л. Троянов – впоследствии известный конструктор танков). В ходе маневров танки вели себя неплохо. Несмотря на крайне тяжелые и изнурительные условия эксплуатации, Т-18 почти в полном составе смогли пройти все испытания, но обнаружили множественные мелкие поломки материальной части (полный список неисправностей и путей их возможного устранения содержал более 50 пунктов). Этот перечень послужил дополнительным стимулом для модернизации танка, проведенной в 1929-30 гг. Итак, в 1929 г. стало ясно, что характеристики МС-1 (Т-18) уже не отвечали возросшим требованиям Штаба РККА.

Заседание 17-18 июля 1929 г., на котором была принята «система танко-тракторно-автоброневооружения», отвечавшая новой структуре РККА, казалось, ставило крест на производстве Т-18 как устаревшем для ведения боевых действий в новых условиях. Но поскольку танк, отвечающий новым требованиям, еще не был создан, то в одном из пунктов решения отмечалось: «Впредь до сконструирования нового танка допустить на вооружении РККА танк МС-1. АУ УС РККА принять все меры по модернизации танка с целью повышения боеспособности и увеличению скорости до 25 км/ч». В новой машине предусматривалось провести следующие доработки:

– увеличить мощность двигателя до 60 л.с.; – улучшить пушечное вооружение (установить пушку Б-3);

– увеличить боекомплект пулемета; – увеличить емкость топливного бака со 110 до 160 л;

– снизить вес пустого танка (допускалось уменьшение толщины брони до 15-7 мм);

– принять меры по уменьшению продольного и поперечного раскачивания танка;

– упростить процесс управления танком;

– упростить конструкцию корпуса танка;

– уменьшить число импортных деталей.

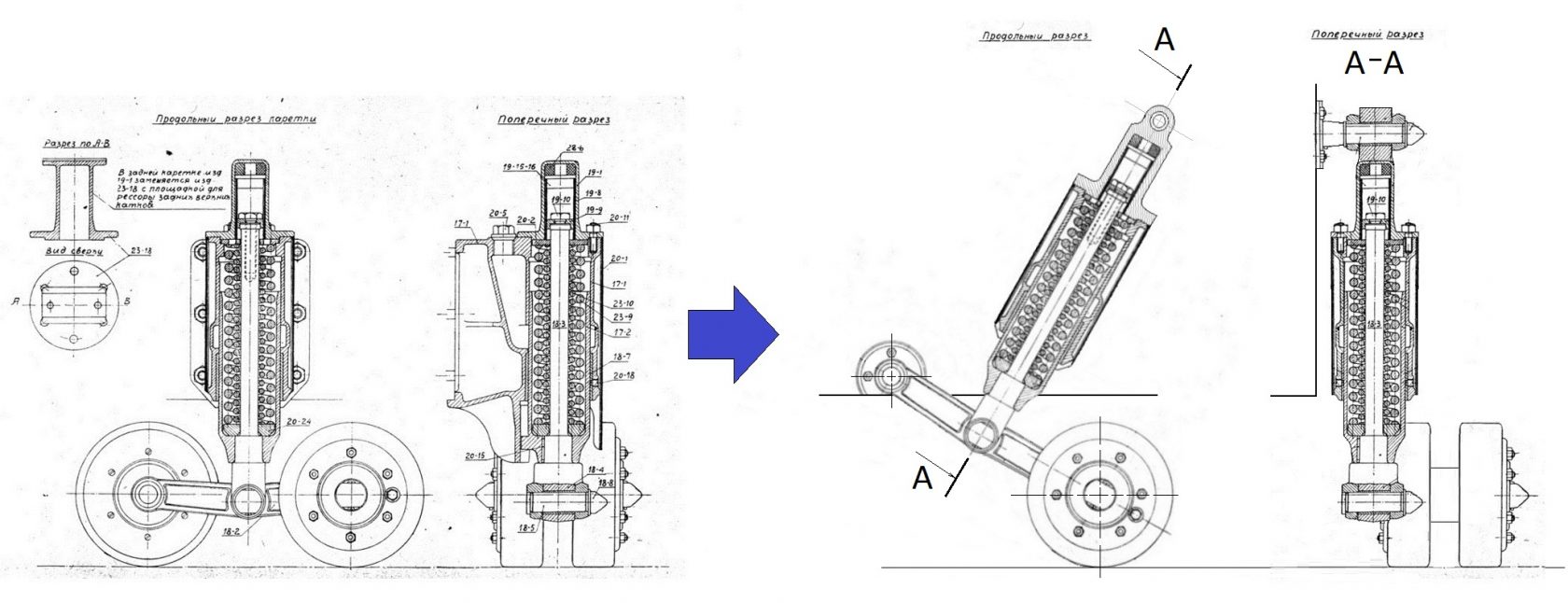

Для проведения модернизации танка Т-18 была создана особая группа конструкторов во главе с Заславским В.И. – зав. отделом мехтяги ГКБ. В группу так же были введены конструктор оружия П. Н. Сячентов и конструктор двигателей А. Микулин. При модернизации танка форма башни была изменена. Она дополнилась кормовой нишей, предназначенной для установки радиостанции. Ниша закрывалась с тыльной стороны откидной крышкой, облегчавшей монтаж и демонтаж радиостанции и оружия (реально в нише располагалась часть боекомплекта). Бортовая заслонка вентиляционного окна башни стала прямоугольной и откидывалась на петлях вверх. Новая башня стала тяжелее на 140 кг. В переднем бронелисте башни располагалось вооружение танка, состоявшее из 37-мм пушки большой мощности Б-3, изготовленной по переработанным чертежам фирмы «Рейнметалл». Новое орудие отличалось большей дальностью стрельбы, а также имело полуавтоматический затвор, так что танк, несущий его, значительно выигрывал с точки зрения вооружения. Одновременно с установкой нового орудия, отличавшегося большим весом, было принято решение по уравновешиванию башни, что и привело к появлению в ней кормовой ниши. Справедливости ради следует указать, что выпуск орудий Б-3 не был толком освоен практически до 1932 г. и первым танком, получившим их, стал Т-23. На долю же серийных Т-18М (танк Т-18 образца 1930 года) осталась пушка 2К (В 1928 г. была разработана 37-мм пушка ПС-1, изготовленная в советской России и представлявшая собой усовершенствованный П. Сячинтовым вариант пушки Гочкиса. В ПС-1 был изменен ударный и спусковой механизмы, введен более мощный выстрел, для компенсации отката которого, ствол орудия дополнялся дульным тормозом, введен оптический прицел «ФД-3», некоторым изменениям подверглась маска пушки. Отечественная версия стала проще в производстве, в ней добавился модератор наката и уравновешиватель – для облегчения вертикальной наводки, изменена обойма, плечевой упор и т.д.. Однако производство нового выстрела было сочтено нецелесообразным и потому производство ПС-1 было освоено частично – главные механизмы орудия кроме трубы ствола с казенником. В результате родился гибрид орудия, прошедший в начале 1929 г. успешные испытания под названием «Гочкис-ПС», или «Гочкис тип 3», и переданный для производства на завод № 8 под индексом 2К). Кузов (корпус) нового танка был готов в мае (при плане – к марту) 1930 г. В нем были, казалось бы, устранены все недостатки корпуса Т-18, родившиеся в результате его переделки из Т-16. Например, изменена конструкция носовой части (убран литой удлинитель весом 150 кг, нос танка стал простой конструкции – без зауживания), изменена конструкция подвески (подвеска стала балансирно-пружинной с индивидуальной установкой каждого катка), что улучшало распределение веса танка на гусеницу и уменьшало продольные и поперечные колебания (танк перестал быть валким). Конструкцию подвески предложил инженер-оружейник П. Сячентов. Собственно конструкция подвески не была новой – просто элементы старой подвески танка МС-1 собрали по другому. Конечно почти все детали пришлось немного изменить, но принципиальных отличий они почти не имели. С коромысла каретки сняли передний каток, превратив его в балансир. Балансир закрепили посредством короткой полуоси в корпусе танка. Полуось вставлялась в трубчатую направляющую и вращалась там на двух бронзовых втулках. Втулки имели тавотницы для пополнения смазки. Непосредственно возле балансира, на полуось устанавливался пыльник-сальник из толстого фетра, который предохранял конструкцию от попадания воды и пыли. Неподвижный стакан амортизатора, через резинометаллический шарнир, закрепили в верхней части на анкерной опоре. При этом имелась возможность качаний самого амортизатора в продольной плоскости. Сам амортизатор был наклонен в сторону кормы танка, что способствовало нормальной реакции подвески на неровности дорожного покрытия. Каток крепился к балансиру на внутреннюю сторону, что обеспечило компактность всей конструкции. Из-за изменения узла крепления амортизатора увеличился ход подвести, что благотворно сказалось на ходовых качествах танка.

Конструкция подвески танка МС-1 (слева) и танка Т-18М (справа)

После рассмотрения этого предложения и проработки конструкции Заславский принял её к проектированию. Элементы подвески были изготовлены в опытной мастерской и установлены на танк. Однако корпус пришлось переделать – на переднюю, зауженную часть корпуса балансиры не устанавливались. Поэтому от зауживания отказались, сделав корпус без них. Что, в общем то упростило изготовление танка. Кроме того была упрощена форма корпуса, и в частности – надгусеничных полок (что позволило разместить в них большие бензобаки). Двигатель танка мощностью 60 л.с. запоздал почти на полгода. Мотор МТ-20 был подан 14 октября и развил на стенде мощность 57 л.с, правда, при несколько лучшей экономичности, чем ожидалось. Этот двигатель планировалось устанавливать на танки Т-18 новых серий, а так же на перспективные танкетки серии А-25 и средние транспортные тракторы РККА. А. Микулин сконструировал новый двигатель МТ-20, отмасштабировав половинку двигателя МТ-21 (двигатель МТ-21 создан на основе авиационного двигателя М-6). Двигатель МТ-20 – четырехцилиндровый, четырехтактный, воздушного охлаждения. Мотор получился очень компактным, простым в производстве и надежным.

Первые прогоны опытной машины показали правильность выбранного пути – подвеска обеспечивала достаточно плавный ход, без раскачиваний из стороны в сторону и клевания носом. Кроме того конструкция подвески имела резерв на модернизацию танка. Для парирования увеличения веса достаточно было установить еще один или несколько дополничельных катков, уплотнив элементы подвески танка вдоль борта. В мае-июне 1930 года танк Т-18М прошел государственные испытания и был принят на вооружение РККА.

По материалам: https://mihalchuk-1974.livejournal.com/9105.html

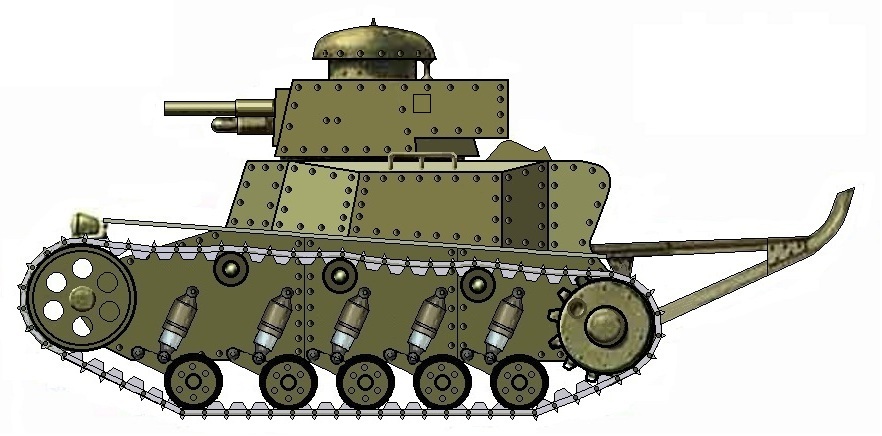

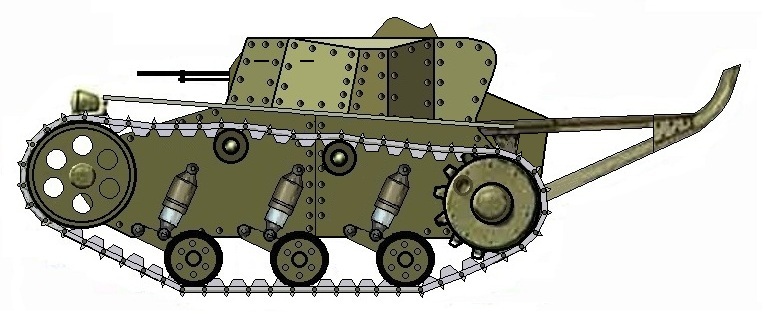

Танк сопровождения пехоты Т-18М

Модернизированный танк получил название «Т-18М образца 1930 г.». В том же 1930 году начато его серийное производство, но уже в 1931 году, на конвейере завода «Большевик», его сменил новый «пехотный» танк Т-26. Совместно с Мотовилихинским заводом было выпущено 445 танков Т-18М.

Танк Т-18М имел следующие ТТХ: длина корпуса без хвоста – 3,45 м, полная длина – 4,35 м, ширина – 1,76 м, высота – 2,12 м, боевая масса – 5,9 т, бронирование корпуса (лоб, борт, корма) – 16 мм, бронирование башни (лоб, борт, корма) – 16 мм, бронирование крыши и днища – 8 мм, вооружение: 37-мм пушка 2К (боекомплект 104 выстрела) и 7,62-мм пулемет ДТ (2016 патронов), двигатель четырехцилиндровый, четырехтактный воздушного охлаждения МТ-20 мощностью 57 л.с., максимальная скорость – 29 км/ч, запас хода 196 км.

Машины на базе танков МС-1 (Т-18 и Т-18М)

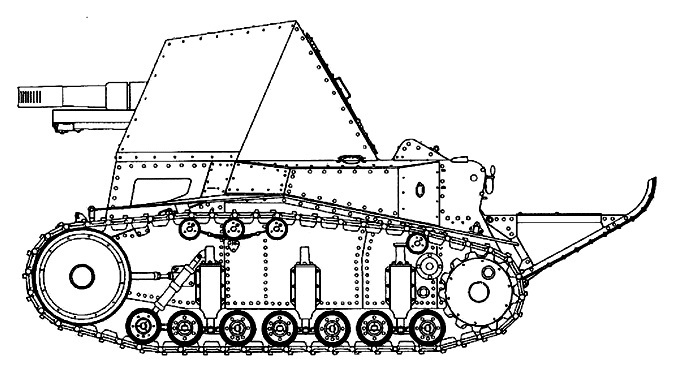

Шасси Т-18 рассматривалось как потенциальная база различных боевых машин уже с момента появления танка МС-1. Так в 1927 году на шасси Т-18 проектируется самоходная пушка механизированных соединений и транспортер боеприпасов (танк снабжения) к ней. При разработке этой САУ предусматривалась установка 76,2-мм полковой пушки (вариант САУ поддержки) и 45-мм пушки Соколова (вариант истребителя танков) на единой повозке из ходовой части танка Т-18. Установкой 76,2-мм полковой пушки обр. 1927 года на шасси танка сопровождения занимался конструктор АНИИ М. Иванов. 11 июня 1927 года было принято положительное решение об изготовлении этой САУ «в металле». САУ СУ-18 (именно такой индекс получила эта опытная машина) была изготовлена 10 октября 1927 года. По САУ с 45-мм пушкой Соколова работы так и не начались.

Во время компоновочных работ по СУ-18 возникла проблема размещения боезапаса. Унитарные патроны к полковой пушке, созданные на базе патрона дивизионной пушки были слишком большими для размещения в маленьком боевом отделении САУ. Таких патронов можно было разместить всего 6 штуки. При этом гильза патрона была заполнена порохом не более чем на 3/5 внутреннего объема. Естественно никого не устраивал такой крохотный боезапас. Поэтому были начаты поиски вариантов решения этой проблемы. Однако все помнили, что полковая пушка образца 1927 года была создана на базе трехдюймовой короткой пушки образца 1913 года. Компоновка боевого отделения СУ-18 с патронами короткой пушки образца 1913 года дала уже совсем другой результат – боекомплект составил 21 патрон. Но новая полковая пушка имела более сильный патрон, чем старая короткая пушка. Заказчик в виде штаба РККА был недоволен ослаблением орудия. В это время на заводе «Красный Путиловец» велись работы по налаживанию серийного производства полковой пушки образца 1927 года. Директор завода, видя, что работы по артСАУ зашли в тупик из-за боеприпаса новой пушки, обратился в ГАУ и штаб РККА с просьбой приостановить разворачивание производства полковушек до решения этого вопроса. В ГАУ были в курсе событий по СУ-18 и дали согласие, с учетом проведения работ по изысканию наиболее приемлемого варианта – унификация патронов с дивизионкой уже не смотрелось столь привлекательно как в 1925 году – когда выдавался заказ на разработку полкового орудия. Одновременно спецы из ГАУ пожелали доведение угла вертикальной наводки для полковой пушки равный 70°, с целью получить возможность ведения навесного огня и применения полковых орудий с закрытых позиций. В то время, когда минометы отсутствовали как класс артиллерии – это было довольно рациональным решением. Еще одним требованием ГАУ было увеличение угла горизонтальной наводки до 8÷12°, для обеспечения наводки по движущимся целям. По сути ГАУ признало 76-мм полковую пушку образца 1927 года не соответствующей новым реалиям времени. И теперь выдало техзадание на новое полковое орудие.

В январе 1928 года, инженер-оружейник АНИИ М. Иванов, предложил удлиненный патрон на базе патрона короткой пушки образца 1913 года. Патрон имел цилиндрическую гильзу. Из-за чего было предложено комплектовать выстрелы к полковой пушке как унитарного, так и раздельного заряжания. Пробные стрельбы из баллистического ствола позволили оценить возможность таких боеприпасов. Теперь требовалось создать орудие. По согласованию с ГАУ, завод «Красный Путиловец» начал выпуск полковых пушек образца 1927 года под патрон образца 1928 года, а КБ Оружейно-артиллерийского треста (ОАТ) под руководством С. П. Шукалова продолжила работы по новой полковой пушке-гаубице. Собственно это обстоятельство (начало производства полковой пушки под патрон образца 1928 года) развязало руки конструкторам и они, как говорится, «вложились по полной». Наружный диаметр гильзы нового патрона был равен 79,4 мм, поэтому потребовались новый ствол и замок. Замок разработали на основе замка 45-мм гаубицы ММ системы Лендера. Затвор горизонтальный, клиновой, с ¼ автоматики (отпирание и запирание затвора производилось вручную, при отпирании производилась экстракция гильзы и взведение ударника). Рукоятка управления затвором располагалась сверху. Тормоз отката пушки-гаубицы гидравлический, накатник пневматический. Откат очень маленький – 360÷390 мм. Что сделано для снижения высоты орудия и обеспечения возможности ведения огня с большим углом возвышения без подкопа под откат казенной части. Ствол моноблок – для снижения стоимости орудия и упрощения производства. Лафет проектировался на основе лафета полковой пушки образца 1927 года, поэтому остался однобрусным, хотя переднюю часть станины разширили – для увеличения угла горизонтальной наводки. Однако, не смотря на внешнюю схожесть – это был совсем другая конструкция. В результате всех ухищрений, удалось создать орудие с боевой массой 823 кг. Пушка-гаубица оснащалось как унитарными выстрелами (с полным зарядом пороха), так и гильзами с тремя различными зарядами пороха. Это позволило увеличить гибкость выбора траектории за счёт подбора подходящей мощности метательного заряда. Артиллерийские выстрелы, из снаряда и гильзы с подходящим зарядом, подготавливались заранее до открытия огня (длина гильзы позволяла утапливать донце снаряда почти до пояска, в результате чего последний держался в гильзе достаточно крепко), что позволяло стрелять так же быстро, как и с унитарным патроном. Разнообразие зарядов позволяло орудию вести стрельбу на всех углах возвышения без перегрузок лафета. Одновременно с полевым орудием отрабатывался танковый вариант гаубицы-пушки. В ноябре 1929 года, новое орудие под индексом «76,2-мм полковая пушка-гаубица образца 1929 года» была принята на вооружение и сменила в производстве полковую пушку образца 1927 года. Танковый вариант 76-мм пушки-гаубицы получил индекс КТ-28. В 1930-31 годах были продолжены работы по СУ-18 с этим орудием. Но работы были остановлены в пользу создания такой же САУ на шасси танка Т-26. Производство которого, было начато на заводе «Большевик».

«Танк снабжения» для САУ (получил индекс ТС-18) представлял собой оригинальную конструкцию. Корпус предполагалось изготовить новой конфигурации. Бензобак убирался внутрь, а на надгусеничных полках размещались два бронированных (толщина брони — 5-7 мм) контейнера для перевозки 10 ящиков (50 выстрелов) к 76,2-мм пушке, 16 лотков (192 выстрела) к 45-мм противотанковой пушке или эквивалентного по весу количество цинков с патронами. Проект ТС-18 был одобрен и изготовлен в металле в 1929 году. Но при испытаниях выявлена слабость конструкции корпуса и недостаточная мощность двигателя. Поэтому все работы были прекращены.

Химический танк — в декабре 1930 года один танк Т-18 был передан в распоряжение Военного Химуправления, где он был оснащен комплексом для ведения химической войны и постановки дымовых завес. Комплекс состоял из баллона емкостью 60,5 литров, в котором под давлением в 16 атмосфер находилось ОВ или дымообразующая смесь, а так же распылители, содержащие до пяти форсунок. Оборудование весило 152 кг и монтировалось на «хвосте» танка. Время работы комплекса составляло 8-8,5 минут, что позволяло, при движении танка на скорости 10-12 км/ч заразить или задымить участок местности протяженностью до 1,7 км. Опыты с этими танками велись до 1934 года, после чего были свернуты.

Огнеметный танк. Найдены описания проекта огнеметного танка ОТ-1, в котором бак с огнесмесыо располагался на «хвосте» Т-18, а брандспойт монтировался вместо орудия (по непроверенным данным этот проект был все-таки реализован «в металле» в 1931 году вместе с Т-18 химическим), радиотанка управления механизированных соединений, а также эскизный проект «штурмового саперного танка», который должен был нести на себе деревянный мост, предназначенный для переправы автомобилей и малых танков через ручьи и противотанковые рвы шириной до 4 метров (танк оснащался также специальным буром для изготовления шурфов и механической пилой по дереву), но и эти машины изготовлены не были.

Артиллерийский тягач. Интересно отметить также, что некоторые элементы ходовой части Т-18 были использованы при создании в 1930-31 гг. гусеничного лафета к 203-мм гаубице Б-4, ставшей одним из наиболее мощных полевых орудий СССР в годы Второй Мировой войны. Далее, в 1931-32 гг., шасси танка Т-18 рассматривалось как самодвижущаяся ствольная повозка для 122-мм или 152-мм гаубицы (причем лафет должен был транспортироваться самой повозкой на прицепе), но при опробовании шасси, загруженного балластом, равным по весу стволу 152-мм гаубицы обр. 1910 г. с учетом прицепленного лафета, танк отказался перемещаться по мягкому грунту — двигатель глох даже при попытке движения на самой низкой передаче.

Телеуправляемый танк. После опробования в 1929-30 гг. первого телеуправляемого танка, которым стал «Рено-ФТ», 23 марта 1930 г. на подобные испытания вышел и Т-18, оборудованный аппаратурой трехкомандного управления (вправо-влево-стоп) типа «Мост-1». В ходе испытаний танк, двигаясь со скоростью 2,5-4 км/ч, уверенно выполнял команды оператора и продемонстрировал принципиальную правильность идеи управления боевой машины по радио. В 1933 году был изготовлен специализированный телетанк ТТ-18 (индекс «ТТ» был присвоен только в 1934 г.). При его создании из интерьера машины были удалены все штатные органы управления, а на месте водителя разместилась новая шестнадцатикомандная аппаратура управления конструкции Остехбюро системы 1932 года. В отличие от предшественника ТТ-18 мог выполнять очень сложные маневры: менять скорость и направление движения; останавливаться и глушить двигатель; подрывать заряд ВВ на борту и т.д. (кстати, на телетанки планировали монтировать также аппаратуру выпуска отравляющих веществ). Максимально возможная дистанция телеуправления составляла 1,5 км, но реально не превышала 500-1000 м, и то лишь при ясной погоде. ТТ-18 был изготовлен в нескольких экземплярах (не менее 7 шт.). 8 января 1933 года 5 машин ТТ-18 были переданы для испытаний в специальный отряд № 4 ЛВО, куда вошли также ТТ-26 и ТТ-27. Цель испытаний заключалась в выборе типа телетанка для дальнейших работ и серийного производства. Испытания продлились 10 дней, а затем были повторены в октябре того же года. Их результаты были, увы (!), не благоприятными для ТТ-18. Правда, отмечалась хорошая проходимость танка и легкость его следования командам, но в целом благодаря малому весу танка, а также сравнительно узкой колее при высоком силуэте, он практически не мог двигаться по прямой (его все время доворачивало влево-вправо от толчков на ухабах). Поэтому ТТ-18 в серии не производился и на вооружении не состоял.

По материалам: http://armedman.ru/tanki/1919-1936-bronetehnika/boevyie-mashinyi-na-baze-ms-1-t-18.html

Еще одной машиной выполненной на базе танка Т-18М был танк А-20. Танк А-20 представлял собой танк Т-18М выполненный по компоновке танка Виккерс 6 тонный. То есть с передним расположением трансмиссии, центральным расположением боевого отделения и моторным отделением в корме танка. Отличительной особенностью танка А-20 было то, что он комплектовался из автоагрегатов. Двигатель МТ-20 с автомобильной 4-ступенчатой коробкой передач ГАЗ-АА, со сцеплением ГАЗ-ААА в качестве главного фрикциона, был дополнен демультипликатором от трёхосного автомобиля ГАЗ-ААА, что удваивало число ступеней в трансмиссии и позволяло иметь 2 диапазона: тяговый и транспортный. Поэтому А-20 имел возможность двигаться с минимальной («ползучей») скоростью в 2-2,5 км/ч, при тяговом усилии на крюке до 3000 кГс. Танк был построен в металле и проходил испытания вместе с танками А-19 и В-26. Конкуренцию не выдержал и был снят с испытаний. Однако члены государственной комиссии отметили отменные тяговые качества машины и предложили переделать его в артиллерийский тягач «переднего каря».

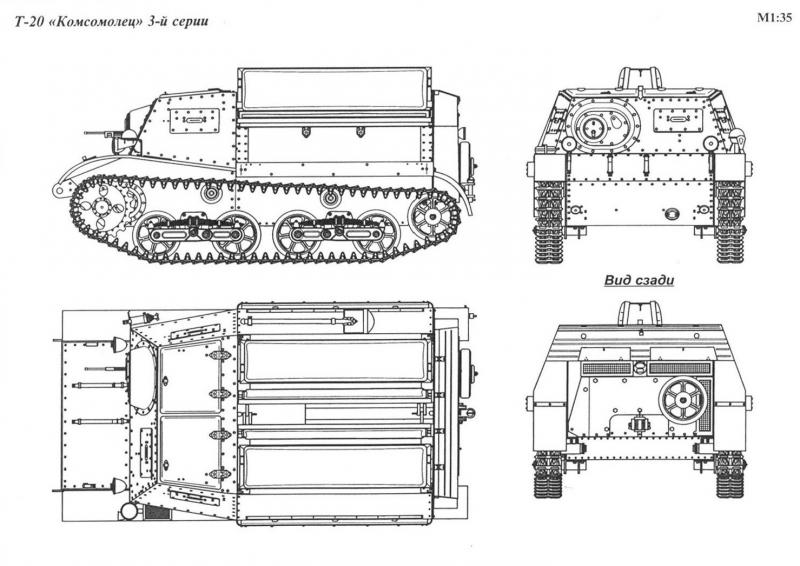

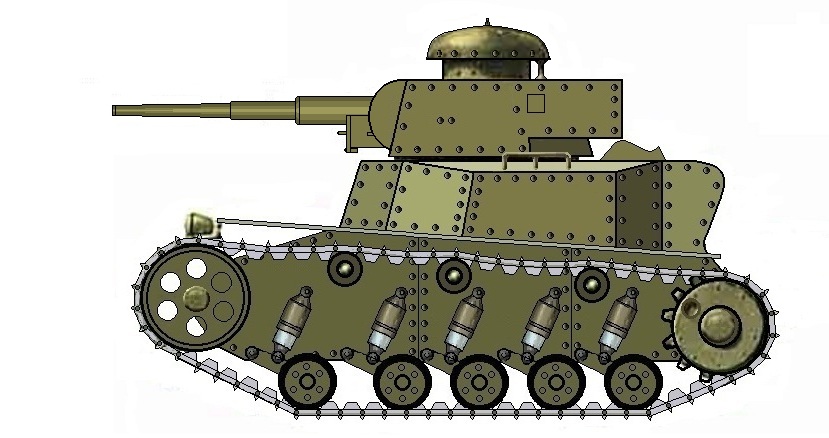

В Красной Армии начала 1930-х годов стала зарождаться, как особый вид войск, противотанковая и батальонная артиллерия. Представленная тогда лёгкими 37-мм пушками образца 1930 года и 45-мм пушками образца 1932 года, а также полковой 76,2-мм пушкой образца 1927 года и полковой пушкой-гаубицей образца 1929 года. Этой артиллерии требовалась особо высокая маневренность при смене огневых позиций, не уступавшая подвижности противостоящих танков, стрельба прямой наводкой на дистанции 500÷1000 м в условиях переднего края, быстротекущего боя и мощного ружейно-пулеметного огня противника. И здесь конная тяга, при всем уважении к ней тогда в Красной Армии, уже не годилась. Нужен был лёгкий, подвижный и малогабаритный, бронированный гусеничный тягач «переднего края», созданный с полным учётом специфики его нового применения, массовое производство которого для быстрого и полного насыщения противотанковых дивизионов и артиллерийских полков было бы под силу промышленности. Танк А-20 был передан на московский завод №37 имени Орджоникидзе. Там танк переработали с учетом специфики выпускаемой продукции – к тому моменту завод был занят доработкой плавающего танка-разведчика Т-37, создававшегося на основе британского плавающего танка фирмы «Виккерс» и опытных плавающих танков советской разработки. Силовой агрегат был оставлен прежним, остальные агрегаты трансмиссии: главная передача, бортовые фрикционы с тормозами, бортовые передачи с ведущими звездочками, а также мелкозвенчатая гусеница, опорные и поддерживающие обрезиненные катки были использованы от Т-37. Тележки с блокированными попарно опорными катками в отличие от Т-37 имели более компактную рессорную подвеску, что было вызвано необходимостью понизить высоту гусеничного обвода для удобного размещения расчета на сиденьях вдоль борта машины. Первоначально задний опорный каток выполнял роль и направляющего колеса, но ввиду частых случаев опрокидывания тележки, которые не удалось предотвратить установкой ограничителя, было введено отдельное направляющее колесо. Так был создан полноценный быстроходный бронированный гусеничный тягач «Комсомолец» Т-20 (заводской индекс 020) для обслуживания, в первую очередь, противотанковой и полковой артиллерии. Для повышения живучести машин, командир-стрелок имел дублированное управление (кроме переключения передач), что впоследствии не раз выручало при выходе из строя водителя. Кроме того, это позволило использовать Т-20 как учебный танк начального уровня для мехводов. Выпуск «Комсомольцев» был начат в 1933 году, а прекращен в июле 1941 года ввиду необходимости расширения производства легких танков. Всего было изготовлено 9987 машин в рамках четырех производственных серий, несколько отличавшихся устройством платформы, сидений, системы охлаждения, ходовой части, вооружения.

По материалам: https://ru.wikipedia.org/wiki/Т-20_«Комсомолец»

Тактико-технические характеристики тягача «Комсомолец» (Т-20): годы выпуска 1933-1941 г., всего произведено – 9987 шт., масса в снаряжённом состоянии без груза – 3460 кг, масса буксируемого прицепа – 2000 кг, экипаж – 2 человека, число мест в кузове – 6 человек, высота – 1,58 м, ширина – 1,86 м, длина – 3,45 м. Бронирование: лоб – 10 мм, борт – 7 мм, корма – 7 мм. Ходовые характеристики: двигатель – МТ-20, мощность – 57 л.с, скорость по дороге без прицепа – 52 км/ч, скорость по дороге с прицепом – 47,5 км/ч, запас хода по дороге – 250 км, Вооружение: 7,62-мм пулемёт ДТ, боезапас – 1260 патронов.

На шасси танка Т-18М так же разрабатывалась танкетка А-21. Которая являлась укороченным на длину боевого отделения корпусом танка Т-18М. Для чего пришлось уменьшить количество опорных катков на один борт до трех. Однако для размещения экипажа «плечом к плечу» пришлось расширить корпус на 80 мм, что потребовало переделки бортовой передачи. Пришлось так же перенести топливный бак в корму, за двигатель. Хвост на танкетке был оставлен.

Тактико-технические характеристики танкетки А-21: год разработки – 1930, всего произведено – 1 шт., боевая масса – 2880 кг, экипаж – 2 человека, высота – 1,28 м, ширина – 1,84 м, длина с хвостом – 3,62 м, длина без хвоста – 2,67 м. Бронирование: лоб – 10 мм, борт – 7 мм, корма – 7 мм. Ходовые характеристики: двигатель – МТ-20, мощность – 57 л.с, скорость по шоссе – 41 км/ч, запас хода по шоссе – 200 км, Вооружение: 7,62-мм пулемёт ДТ, боезапас – 2016 патронов.

Несмотря на простоту конструкции, преемственность по линии танка Т-18М по основным агрегатам и корпусу, танкетка руководству ГАБТУ не понравилась и работы по ней закрыли.

Использование танков МС-1 после снятия с вооружения

Танки МС-1 начали выводить из состава частей РККА в 1935 году. В 1937 году все они хранились на складах. Часть танков (42 шт.) была передана НОАК в Китай. Попытки переделать танки МС-1 во что то стоящее не увенчались успехом. Сказывалась слабость подвески танков первых выпусков и слабость двигателя для использования в качестве тягачей и транспортеров. В 1938 году танки Т-18 и Т-18М перестали быть танками – их стали переделывать в БОТ – бронированная огневая точка. И если Т-18 использовались как неподвижные БОТ (получили индекс БОТ-18), то Т-18М как подвижные бронированные огневые точки (индекс БОТ-П18). И те и другие передавались в укрепрайоны. БОТ-18 закапывались в землю, а БОТ-П18 использовались с замаскированных позиций с возможностью скрытно перемещаться от одной позиции на другую. Кроме того БОТ-П18 перевооружались 45-мм танковыми пушками 20К. Пушки 20К сдавались на склад после перевооружения танков Т-23 и Т-26 во время модернизации, 45-мм пушками образца 1938 года (54К). Именно этими БУ пушками и перевооружались БОТ-П18.

Подвижная бронированная огневая точка БОТ-П18 имела следующие ТТХ: длина корпуса – 3,45 м, полная длина – 3,52 м, ширина – 1,76 м, высота – 2,12 м, боевая масса – 6,2 т, бронирование корпуса (лоб, борт, корма) – 16 мм, бронирование башни (лоб, борт, корма) – 16 мм, бронирование крыши и днища – 8 мм, вооружение: 45-мм пушка 20К (боекомплект 54 выстрела) и 7,62-мм пулемет ДТ (2016 патронов), двигатель четырехцилиндровый, четырехтактный воздушного охлаждения МТ-20 мощностью 57 л.с., максимальная скорость – 29 км/ч, запас хода 196 км.