Из архива. Статья 2018 года.

К середине XIX века гладкоствольная дульнозарядная артиллерия достигла наивысшего уровня своего развития, плавно эволюционируя в течение почти пятисот лет. Вполне возможно, что это продолжалось бы и далее, однако на сцену театра военных действий вышло нарезное стрелковое оружие. Если гладкоствольные ружья стреляли всего на 300-375 шагов (около 214-270 м), то пушки посылали картечь, убийственную для войск на открытой местности, на 640 м, и вся артиллерия во время боя находилась в полной безопасности, вне зоны досягаемости ружейного огня.

Организовав массовое производство штуцеров (нарезных ружей), англичане и французы вооружили ими свою армию, осадившую Севастополь в ходе Крымской войны. Пехота получила возможность поражать артиллерийскую прислугу с расстояния 850 м и с высокой точностью, выводя из строя в первую очередь офицеров и наводчиков; возможно, именно штуцерной пулей был смертельно ранен на Малаховом кургане вице-адмирал П. С. Нахимов. Таким образом, сама жизнь заставила произвести революционные изменения в артиллерии – перейти к стальной казнозарядной нарезной, оснащенной продолговатыми снарядами. При равном калибре это позволило повысить массу снаряда в 2,5 раза, дальнобойность – в 2-3 раза, а кучность стрельбы – в 5 раз по сравнению с гладкоствольными орудиями. Россия начала переходить на казнозарядную нарезную артиллерию весьма оперативно, уже после 1867 года, чему способствовали труды отечественных ученых и конструкторов. Большой вклад в развитие скорострельной артиллерии внес Владимир Степанович Барановский.

Он появился на свет 1 сентября 1846 года в столице Великого княжества Финляндского, городе Гельсингфорсе, в семье профессора словесности местного университета Степана (согласно ряду справочников – Стефана) Ивановича Барановского, человека весьма разностороннего, писателя и изобретателя в различных областях техники. Детство Володи протекало в обстановке родительского дома. Он получил прекрасное домашнее образование – достаточно отметить, что молодой Барановский прекрасно владел пятью иностранными языками. Все это время он принимал самое живое участие в технических работах своего отца.

К 1860-м годам семья Барановских оказалась в Санкт-Петербурге, где действительный статский советник занимал университетскую квартиру № 21 в доме 20 по Галерной улице. С раннего детства Владимир проявил большие способности в области математики и механики, что позволило ему производить самостоятельные расчеты, помогая отцу при проектировании и разработке «духовика» – локомотива на сжатом воздухе. [1] Старший Барановский был большим энтузиастом пневматических двигателей и считал, что им принадлежит будущее. 27 февраля 1862 года на Николаевской железной дороге совершил свой первый рейс необычный локомотив на сжатом воздухе, управлял им, видимо, самый молодой в то время машинист, 19-летний Владимир Барановский. Поезд совершал рейсы между Санкт-Петербургом и Царским Селом, перевозя пассажиров. Министр путей сообщения доложил императору о новой машине, и последний совершил рейс, после чего удостоил Барановских беседой, расспрашивал Владимира, в частности, о его образовании. Результатом царской прогулки явилось награждение Степана Ивановича денежной премией и орденом Св. Владимира; о том, получил ли что-нибудь его сын, история умалчивает.

И хотя российские железные дороги не перешли на «духовики», профессор словесности продолжил работу в этом направлении и предложил проект морского «духового» броненосца в 2000 т, вооруженного артиллерией, тараном и минными приспособлениями. Кроме того, он проработал проект подводной лодки. При вручении ордена Степан Иванович ознакомил Александра II со своими идеями, из коих императора заинтересовала подводная лодка, и он, решив объединить усилия изобретателей, предложил Барановскому войти в контакт с И.Ф. Александровским, уже работавшим в этом направлении.

В ходе знакомства и обмена идеями было заключено частное соглашение, согласно которому Барановский брал на себя разработку, производство, установку, отладку и наблюдение за работой на подводной лодке Александровского всех пневматических агрегатов за установленную плату. Лодка была заказана морским ведомством заводу М. Л. Карра и М. Е. Макферсона (ныне Балтийский завод). Воздушный двигатель строил завод Путилова по чертежам Владимира Степановича. Сжатый до 100 атм. воздух хранился на лодке в 200 железных трубах диаметром 14 дюймов (356 мм), общим объемом 2000 куб. футов. При постройке воздухосжимателя (компрессора) на заводе, в силу отсутствия опыта, возникли большие трудности с обеспечением герметичности, поэтому заказ передали в Англию, где ранее был изготовлен двигатель для духового самоката. На завод труб Росселея прибыл И. Ф. Александровский в сопровождении B. C. Барановского. Ознакомившись с проектом, англичане высказали большие сомнения в возможности обеспечения герметичности при соединении труб с помощью стяжных болтов и резиновых прокладок, однако сами ничего нового не предложили. Немного поразмыслив, Барановский предложил осуществить сопряжение частей с помощью накидных гаек с прокладками из мягкой меди и набросал эскиз. После совещания завод принял заказ и даже снизил на 1000 фунтов его стоимость, благодаря предложению Владимира, что, впрочем, не помешало англичанам впоследствии запатентовать соединение с накидной гайкой и медной прокладкой как свое собственное. Необходимо отметить, что эта конструкция до сих пор широко применяется в технике.

Барановский принимал в Англии трубы и другие детали для «духового» двигателя самостоятельно, а было ему тогда всего 17 лет. Он же руководил сборкой пневматического двигателя на подводной лодке, где под его началом трудились 15 мастеровых и мастер Петерсон. Во время болезни Владимира из-за неправильной сборки произошел прорыв воздуха. Он прибыл на завод и разобрался, благодаря чему удалось завершить все работы за день до ледостава, и лодка на буксире ушла в Кронштадт для проведения испытаний, где показала больший ход, чем боевые корабли. После зимовки подлодка прошла успешные погружения с экипажем. Затонула она при испытаниях на прочность, и, хотя Александровскому удалось ее поднять, руководство морского ведомства к ней охладело, а Барановский и Александровский рассорились при дележе вознаграждения.

Работа на заводе Карра и Макферсона не прошла для молодого новатора бесследно. Опытный заводчик приметил талантливого юношу и, вопреки существовавшим между иностранцами правилам, пригласил его на свое предприятие мастером. Всего в 19 лет, молодой Барановский вышел в самостоятельную жизнь, решив завершить образование на практике. Однако работа у Макферсона продлилась недолго, и молодой талант попал под крылышко Людвига Нобеля – старшего сына шведа Эммануила Нобеля. После отъезда семейства на родину Л. Нобель остался в России. Открыв механический завод на Выборгской стороне, он начал добиваться военных заказов, при этом на первых порах не гнался за большими барышами, а завоевывал себе репутацию «аккуратнейшего и бескорыстного поставщика», в надежде на будущие большие поставки для военного ведомства. Дальновидный предприниматель понимал значение экспериментов и не скупился на них, приглашал хороших специалистов, в основном иностранцев. В случае с B. C. Барановским он сделал исключение, пригласив в 1867 году на свой завод молодого специалиста, даже не имевшего диплома, только по рекомендациям. Присмотревшись, он предоставил ему полную свободу действий, безусловно, в нужном для себя направлении, и не ограничивал в средствах.

Первой самостоятельной работой B. C. Барановского у Л. Нобеля была разработка на конкурс винтовки, обладавшей высокой скорострельностью за счет конструкции оригинального вертикально-скользящего затвора, приводимого в действие нижней скобой, при этом одновременно взводился ударник. Оружие было испытано под председательством товарища (помощника) генерал-фельдцейхмейстера, великого князя Михаила Николаевича, генерала А. А. Баранцова [3]. Комиссия отметила оригинальность устройства и одновременно простоту конструкции с небольшим количеством соединительных винтов. Однако в связи с принятием на вооружение винтовки Бердана – Горлова образец Барановского был отклонен. Параллельно B. C. Барановский занимался и другими разработками, в частности, разработал насос для шахт, при этом для получения патента необходимо было выплатить налог. Как-то наблюдая за работой иностранного насоса на пожаре, он обратил внимание на то, что вода льется рывками, отдельными порциями. Наблюдение было подтверждено руганью бравых пожарных. Несколько поразмыслив, он сконструировал насос с постоянной струей.

Во время гражданской войны в Северной Америке хорошо показали себя картечницы – новое скорострельное оружие, приводимое в действие мускульной силой стрелков. Ими заинтересовались и в России, где их внедрение поручили полковнику гвардейской артиллерии Каминскому. Последний обратился к Нобелю, а тот предложил Барановскому взяться за усовершенствование картечницы Гатлинга, принятой за образец. Ее масса составляла 24 пуда (384 кг), состояла она из 160 деталей. Для обслуживания требовалось семь номеров, для перевозки – четыре лошади.

Первый образец под патрон Бердана – Горлова разработал сам А. П. Горлов. B. C. Барановский, которому претило подражательство, сконструировал на тех же принципах свою картечницу. В бронзовом кожухе располагались шесть стволов, каждый с собственным затвором, от приводной рукоятки они вращались вокруг горизонтальной оси, при этом затворы совершали возвратно-поступательное движение. Питание осуществлялось из коробчатого магазина, запас которых располагался на лафете в двух ящиках.

Картечница Барановского оказалась самой легкой, обслуживалась всего тремя номерами: стрелком, подносчиком и ездовым. Для транспортировки требовалась пара лошадей. Состояла из 90 деталей, разбиралась с помощью одного ключа, при этом имела скорострельность 600 выстрелов в минуту. В 1872 году картечница была испытана комиссией под председательством начальника Ижевского оружейного завода капитана П. А. Бильдерлинга, имевшего связи при дворе. Благодаря им и удачной конструкции B. C. Барановского Л. Нобель получил двойной заказ на их производство. Несколько позже ее отправили на конкурс в Египет, где эта картечница была признана лучшей.

Однако мнение военной общественности было неоднозначным. Генерал М. И. Драгомиров – сторонник штыка и боевого духа – считал, что дорогую игрушку, да к тому же требовавшую лошадей, вполне может заменить группа пеших стрелков. Отмечалось к тому же слабое моральное воздействие на личный состав. Большого распространения картечницы не получили.

При создании картечницы B. C. Барановский впервые предложил называть подобное оружие пулеметом. Вскоре все орудия этого типа были изъяты из войск и переданы на вооружение крепостей, где просуществовали до 1910 года.

Однако творческая натура Владимира Степановича требовала самостоятельной работы, поэтому он обратил свое внимание на малокалиберную скорострельную артиллерию, что нашло понимание и у Л. Нобеля, любившего повторять: «Да поможет Бог, а деньги даст Людвиг Нобель». Задачу повышения скорострельности пытались решить путем увеличения количества стволов, то есть увеличили картечницу до размеров пушки – таким путем пошел Гочкис. Однако система получилась тяжелой, а снаряд слабым, применялась она на флоте, в ограниченном количестве. Молодой конструктор решил повысить скорострельность одноствольного орудия. В цикле выстрела наибольшее время занимала установка орудия на позицию после отката. Как-то, стоя у понтонного моста через Неву, Владимир Степанович обратил внимание на береговое крепление понтона, и ему пришла мысль снабдить лафет приспособлением, которое, заглубляясь в грунт, не позволяло бы пушке откатываться. Барановский назвал его якорем (на современным языке – сошник). Им снабжены все современные полевые орудия.

С переходом на казнозарядные орудия перед артиллеристами встал главный вопрос: как обеспечить герметичность казенной части от прорыва пороговых газов? В пушках образца 1867 года, оснащенных горизонтальными клиновыми затворами, она осуществлялась с помощью боевой плитки и кольца американского техника Бродвеля, что для малокалиберной артиллерии не годилось. Новатор решил увеличить ружейную гильзу, хорошо себя зарекомендовавшую к тому времени, до пушечных размеров, одним махом обеспечив герметичность и повысив скорострельность. На основании своих идей B. C. Барановский разработал 2-дюймовую (50,8-мм) пушку повышенной скорострельности. Калибр пушки был определен как минимально возможный с использованием разрывного снаряда. В 1868 году в Санкт-Петербурге состоялась международная конференция, на которой император Александр II выступил с предложением

«из человеколюбивых побуждений не принимать разрывных пуль и снарядов весом менее 1 фунта»,

что соответствовало калибру 1,5 дюйма (38,1 мм).

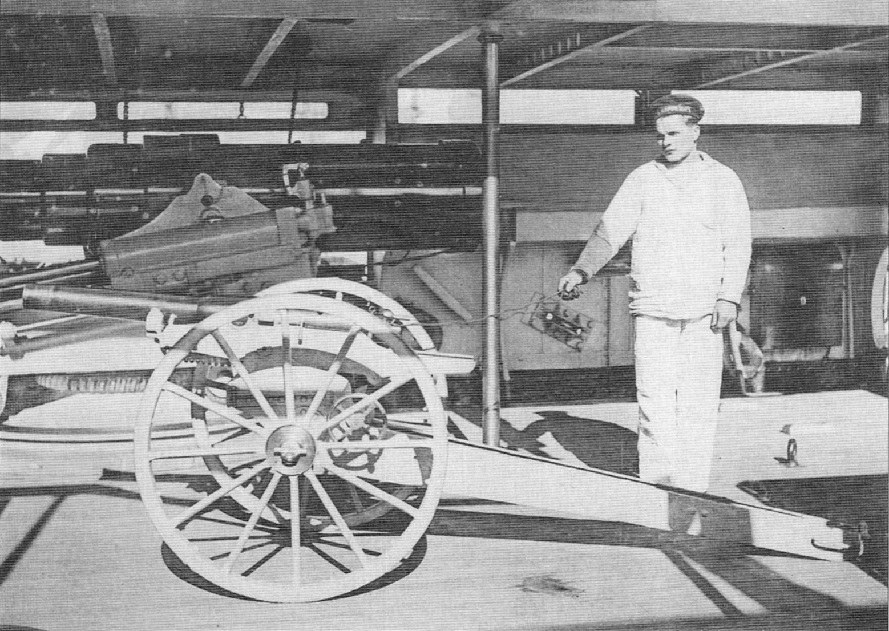

27 ноября 1873 года на артиллерийском полигоне Волково поле была испытана 50,8-мм скорострельная пушка Барановского с унитарным патроном, горизонтальным скользящим затвором и сошником. Стрельбу проводил сам конструктор. Большие нарекания вызвала кустарно изготовленная из жести составная гильза. Генерал А. А. Баранцов заказал местному патронному заводу партию гильз системы Барановского с тщательной пропайкой. По предложению полковника Каминского ввели закраину. К производству цельнотянутых гильз по образу ружейных российская промышленность не была готова. В ходе испытаний случилось несчастье: из-за большого выреза в казенной части произошел ее отрыв вместе с затвором и обломком был убит помощник Барановского, Гельрих, на том месте, которое ему указал председатель комиссии, считая его наименее опасным. Судьба.

В целом идея же понравилась, но военные попросили увеличить калибр, а сам конструктор нашел в орудии много недостатков. Фактически это было сильно увеличенное ружье, затворная часть занимала значительную долю казны, по длине почти равной стволу, заряжание через верхнее окно снижало скорострельность, при этом была ослаблена конструкция, что и привело к отрыву казны. В марте 1874 года скорострелку Барановского, вместе с другими орудиями, выставленными в орудийной мастерской на Литейном проспекте, осмотрел Александр II. Выслушав объяснения конструктора, он выразил удовольствие по поводу скорострельной пушки, которая несколько позже была сдана в музей. Изобретатель уже думал о новой пушке, в которой были учтены все недостатки орудия первого образца.

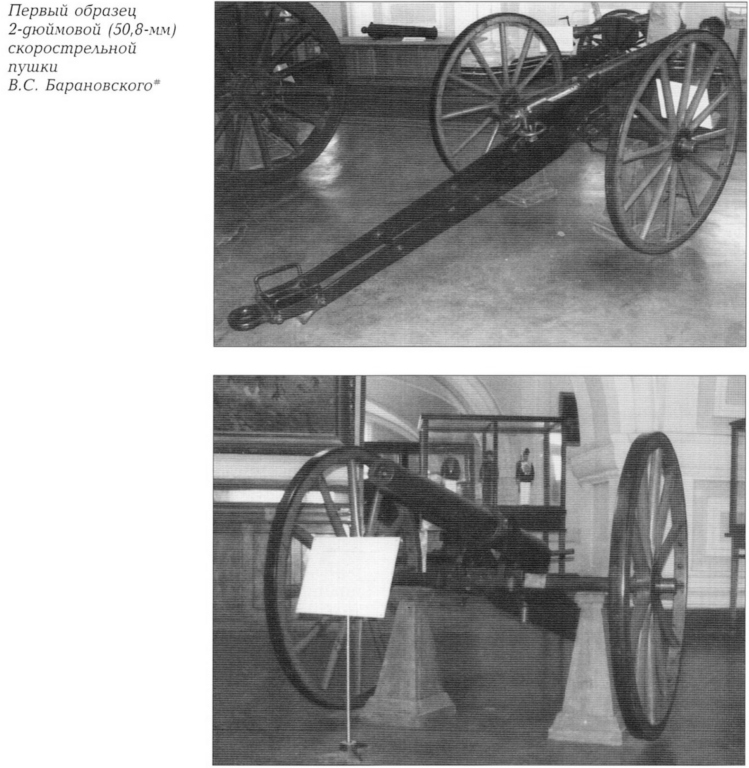

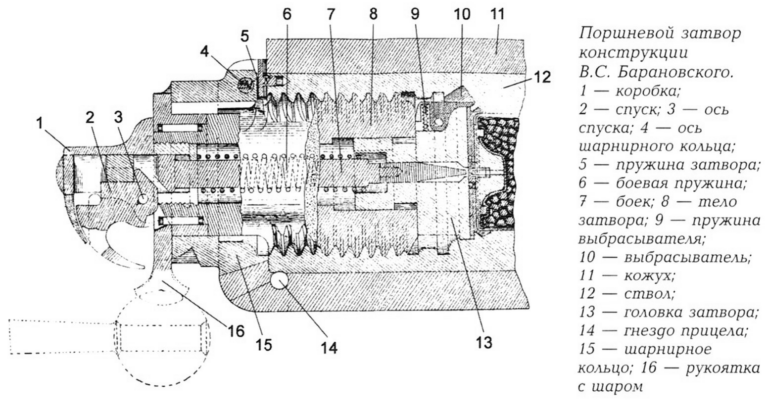

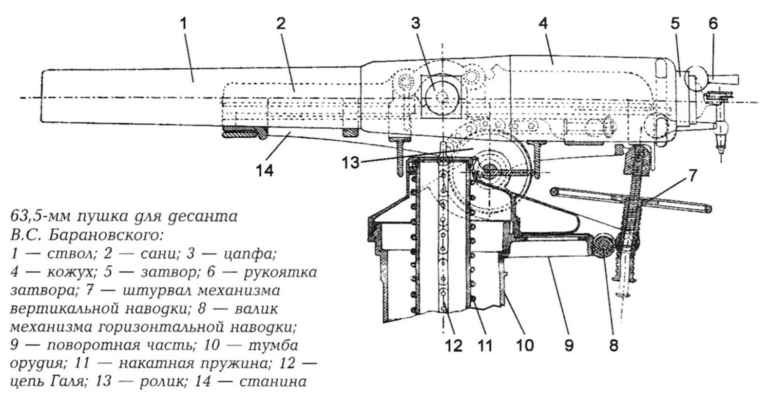

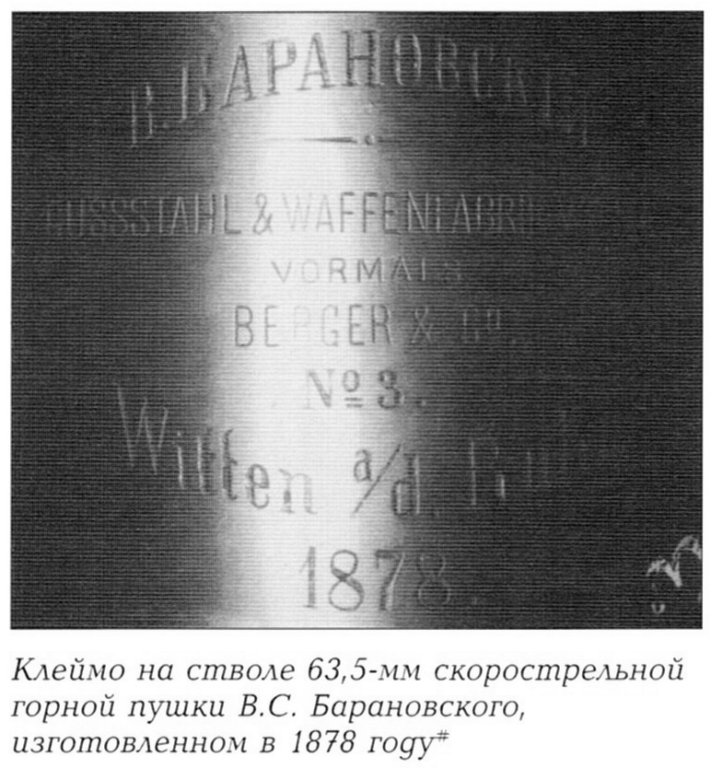

Для повышения мощности Барановский увеличил калибр до 2,5 дюймов (63,5 мм), вместо скользящего затвора ввел более компактный, поршневой трехтактный с двумя секторами, с поворотом на 90°, с самовзводом и предохранителем от выстрела при незакрытом затворе. Стальной ствол был скреплен кожухом с цапфами, он устанавливался на безоткатном лафете с сошником и винтовыми механизмами наводки. В новой пушке было столько нового и необычного, что далеко не все современники смогли это «переварить». Были усовершенствованы и патроны, улучшено крепление жестяного цилиндра к точеному поддону, соединительный шов для увеличения жесткости пустили по спирали. В то же время полковник Лавров разработал бронзовую пушку со стальным кожухом. 11 января были проведены сравнительные испытания обеих орудий на Волковой поле: лавровская пушка выдержала 39 выстрелов, а пушка Барановского – 240.

Как гром среди ясного неба прозвучало предложение Л. Нобеля передать ему за долги все идеи по новому орудию. Из изученных документов нельзя установить, каким образом Владимир Степанович оказался в долговой кабале. Возможно, что это была плата за посторонние заказы, а может быть, желая стать монополистом в области скорострельной артиллерии, папаша Людвиг специально подловил талантливого, но неопытного в делах конструктора.

Денег у Барановского не было, и ему пришлось 7 февраля 1875 года обратиться с приватным письмом к главному российскому артиллеристу, генералу от артиллерии А. А. Баранцову, неоднократно оказывавшему ему содействие. Речь шла о российском приоритете в этой области, что понимал и военный министр генерал-адъютант Д.А. Милютин, а именно ему принадлежало последнее слово. Нобель получил большой заказ на шрапнели и двухстенные гранаты и в качестве морального удовлетворения – орден Св. Анны на шею и звезду на грудь, то есть 2-й степени. Молодой конструктор до орденов, в глазах руководства, еще не дорос, ему были пожалованы перстень с бриллиантом и изумрудом от кабинета стоимостью 270 руб. и премия сверх долга 3000 руб. Вскоре B. C. Барановский ушел от Нобеля и начал самостоятельную деятельность.

Желая расширить кругозор, Владимир Степанович совершил поездку за границу, ознакомился с последними достижениями Запада в области скорострельной артиллерии, но ничего подобного своей пушке он там не обнаружил. В это время военное ведомство заказало на Обуховском заводе 3-дюймовую (76,2-мм) скорострельную пушку по проекту полковника Каминского. Осенью были проведены испытания двух 63,5-мм и одной 76,2-мм систем на неоткатных лафетах с сошниками. На 30-м выстреле у трехдюймовки сломался якорь-сошник – оказалось, что он подходит только для пушек малого калибра. Одновременно испытывались патроны с медными поясками, которые Барановский предложил для своих патронов вместо свинцовой оболочки. Нововведение дало положительные результаты.

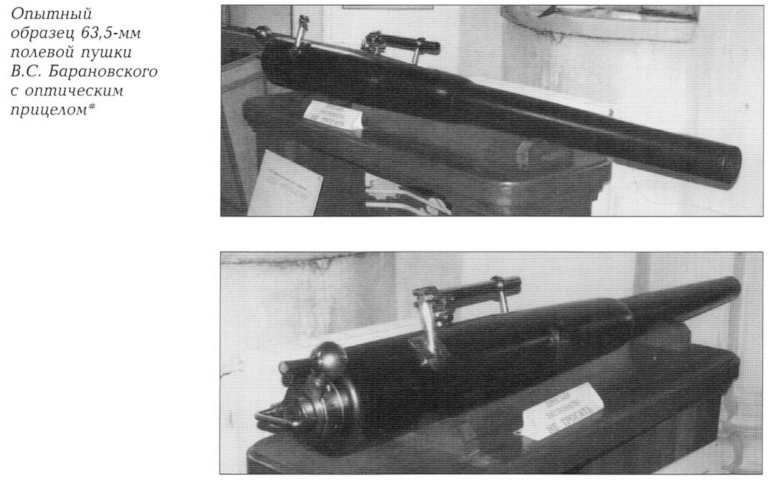

В 1876 году произошло обострение обстановки на Балканах. Россия решительно выступила на защиту болгарских единоверцев, армия усиленно готовилась к войне. Была сформирована полубатарея из 63,5-мм пушек Барановского, который полагал, что его пушки можно применять в качестве горных, для чего следовало разработать разборный лафет. Новатор предложил оснастить свои конные пушки оптическими прицелами системы Каминского, правда, дальше опытного экземпляра дело не пошло, в массовом порядке оптика в артиллерии появилась только в XX веке.

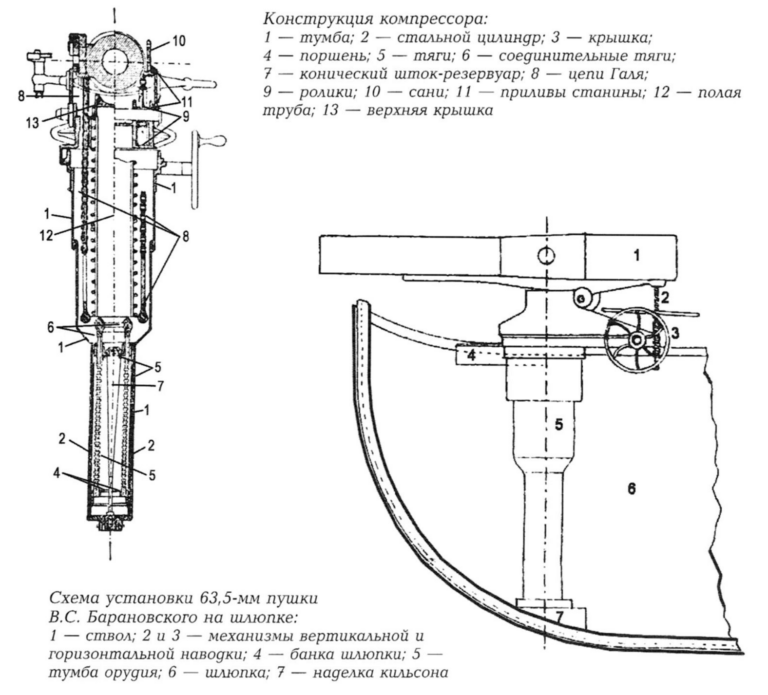

Еще в начале 1870-х годов вице-адмирал Г. И. Бутаков обратил внимание морского начальства на отсутствие на кораблях легкой скорострельной артиллерии для борьбы с маленькими, но скоростными целями. Станки старых орудий не обеспечивали кругового обстрела и необходимой скорости наведения, к тому же отсутствовали десантные орудия, способные действовать с плавсредств. Ознакомившись с 63,5-мм пушкой B. C. Барановского, адмирал-новатор броненосного флота нашел, что она подходит флоту, но только при условии разработки специального станка, который бы не разрушал судовые устройства. Состоялось знакомство двух выдающихся людей. Речь между ними пошла о десантной артиллерии, в частности о 63,5-мм орудии, где адмиралу особо приглянулись унитарные патроны, удобные для хранения на десантных шлюпках. В общем они договорились, при этом Бутаков советовал Барановскому открыть собственный завод по производству десантных пушек и боеприпасов к ним, обещая всемерную поддержку и помощь. Дело оставалось за малым – пушки должны были понравиться великому князю Константину Николаевичу, главному начальнику флота и морского ведомства.

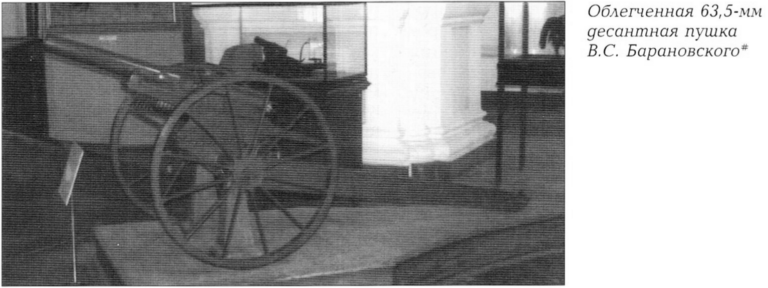

В конце 1876 года Константин Николаевич, осмотрев скорострелки Энгстрема и Барановского, приказал закупить 63,5-мм пушку с комплектом боеприпасов и заказать к ней железный станок, а также две облегченных пушки системы Барановского для испытания на станке Энгстрема. 31 марта 1877 года заказ был утвержден в Морском министерстве. Барановский обязался поставить заказ в трехмесячный срок, при этом деньги выплачивались по сдаче изделий. Владимир Степанович принципиально задатков не брал. За практические заслуги конструктору без диплома было присвоено звание инженер-технолога.

11 апреля 1877 года разразилась война с Турцией. Выполнение заказа шло вполне успешно, стволы с затворами были готовы, патроны требовали доработки, капсюли необходимо было утопить, чтобы они не выступали за плоскость поддона. Станка же пока не было. Попытка установить орудие на рычажном станке не увенчалась успехом. Конструкция была достаточно сложной, происходило подпрыгивание, энергия отката поглощалась неравномерно. Состоялась беседа с морскими артиллеристами Дубровым и Алексеевым, в ходе которой была высказана мысль о горизонтальном откате ствола. Видя безуспешность испытаний, адмирал Бутаков прекратил их. Барановский составил план нового станка с гидравлическим компрессором и пружинным накатником, сделал расчеты и чертежи.

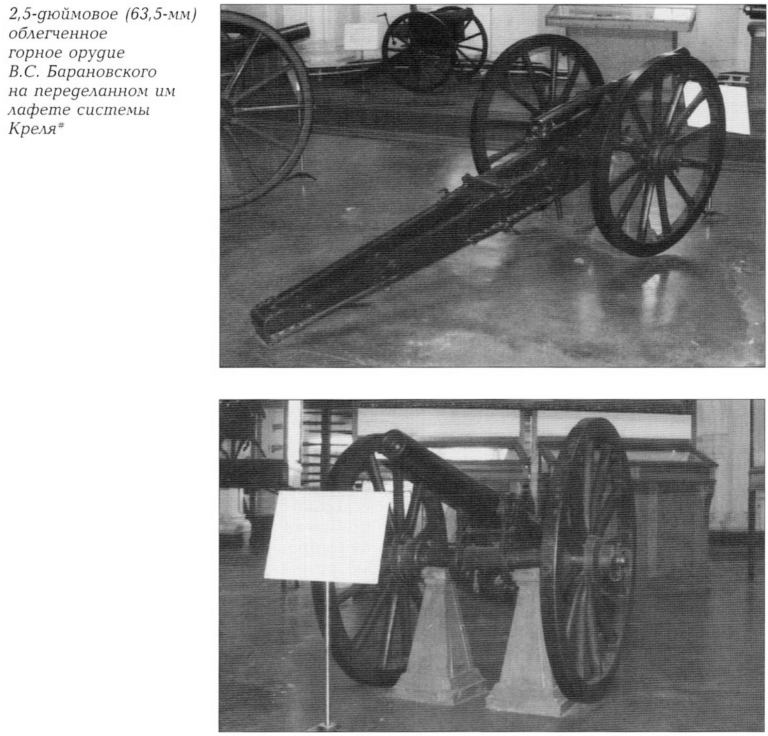

По предложению полковника Каминского разрабатывалось горное 63,5-мм орудие во вьючном варианте. Разработка десантной пушки отвлекла Барановского от горного проекта. В конце августа член артиллерийского комитета подполковник Сигунов информировал, что необходимо за неделю разработать 63,5-мм горное орудие, чтобы срочно направить в действующую армию две горных батареи, ибо старые пушки не показали себя с хорошей стороны. Генерал А. А. Баранцов приказал сформировать конные батареи из пушек Барановского, в сентябре первая двухорудийная батарея в сопровождении подполковника Сигунова и мастера от Барановского, С. Богданова, отправилась на Балканы. Ввиду ограниченности времени был приспособлен лафет системы Креля с переделками Барановского.

Большую помощь Владимиру Степановичу оказывал его двоюродный брат Петр Викторович Барановский, он взвалил на себя организационные заботы, заключал контракты, выбивал заказы и доставал деньги, он же убедил создать собственный завод. Открытие «Машино- и пароходостроительного завода В. Барановского в Санкт-Петербурге, Большая Невка № 65» совпало с подписанием мира с Турцией.

У домовладельца Боронима были арендованы дом № 65 под механосборочный цех и № 67 под кузницу с паровым молотом со штатом в 16 мастеровых. С заключением мира успокоения на Балканах не наступило, Англия ввела эскадру в Босфор. Ускорили сборку горных пушек, наладили производство новых ударных трубок, не требовавших подготовительных операций. Петр Викторович предложил перейти на изготовление взрывателей, так как пушки требовали больших заказов не только в России, но и в Европе.

В марте 1878 года Александр II в Инженерном манеже осмотрел выставку новой артиллерийской техники, особо ему понравилась пушка Барановского, император жал ему руку и благодарил. Генерал Баранцов, пользуясь хорошим расположением духа монарха, предложил сменить окраску лафетов с ярко-зеленой на темно-зеленую, для удобства эксплуатации и маскировки на местности. В новый цвет как раз и была выкрашена пушка Барановского.

В конце апреля прошли сравнительные испытания горных пушек 2,95-дюймовых (75-мм) Круппа и 63,5-мм Барановского. Последний был признан победителем, его орудие оказалось в полтора раза легче и показало лучшую поражающую способность. В результате Владимиру Степановичу выдали заказ на оснащение техникой четырех горных батарей на общую сумму 376 000 руб., со сроком поставки 2,5 месяца. Выдавался 10% задаток с обеспечением его заводом и личным имуществом. Предусматривались штрафные санкции за промедление поставки. Цены Барановского были признаны вполне умеренными.

Морское ведомство возобновило разработку десантных пушек, и B. C. Барановский заключил контракт, согласно отношению № 2847 от 25 апреля 1873 года, на поставку предметов вооружения согласно ведомости к 10 июня того же года. Адмирал Г. И. Бутаков намекнул, что жестокие сроки связаны с напряженной обстановкой на Балканах, а после разрядки их можно будет и продлить.

Упомянутая ведомость предусматривала поставку: пушек 2,5-дюймовых его системы облегченных – 10 шт. по 1150 руб., станков металлических к ним – 10 шт. по 400 руб., гранат обыкновенных – 1500 шт. по 3 руб., гранат картечных – 1500 шт. по 4,5 руб., трубок ударных – 1500 шт. по 1,2 руб., гильз патронных с капсюлями – 3000 шт. по 2,3 руб., обжимных приборов для патронов – 2 шт. по 160 руб., приборов для снаряжения патронов – 2 шт. по 175 руб. Всего на сумму 36 120 руб.

Не желая терять хорошего заказчика, Владимир Степанович, скрепя сердце, согласился, тем более что после подписания мира Морское министерство сделало еще один заказ, с более приемлемыми сроками.

Между тем с театра боевых действий поступили сведения, что военные, а в их числе и генерал М. И. Драгомиров, отрицательно относятся к унитарным патронам Барановского, имея в виду сложность их хранения и транспортировки, в ходе которой они получили вмятины, так как с ними обращались как с картузными зарядами. Обеспокоенное артиллерийское начальство приказало провести испытания стрельбой по прибытию батареи с Балкан, при этом ремонт и исправления в материальной части и патронах не допускались.

Приглашенный на испытания Владимир Степанович прибыл 7 марта 1879 года на Волково поле в довольно подавленном настроении. Морское ведомство, несмотря на обещания Бутакова, заявило о требовании выплатить неустойку в 61 023 руб. за несвоевременную поставку десантных пушек. К тому же все родственники разъехались, и он остался в одиночестве. Расчет в составе бомбардира Кастеева, канонира Витков-ского и правильного Иванова подготовил орудие и боеприпасы, проделавшие большой путь на Балканы и обратно. В литературе не встречается сведений об участии батареи в боевых действиях.

Артиллерийское начальство придавало большое значение этим испытаниям – председателем комиссии был назначен генерал от артиллерии Фадеев, а его помощником – полковник Эрн, и. д. начальника полигона, заведовал командой артиллеристов капитан Волтор, секретарем был назначен поручик Петропавловский. На длинном узком столе были разложены патроны. Часть гильз имела вмятины, медные пояски снарядов были тусклыми, а на самих снарядах просматривались следы ржавчины. Генерал приказал убрать исправные снаряды, от оставшихся отсчитал произвольно 30 патронов и приказал приступить к стрельбе, потребовав всем, кроме канониров, удалиться на безопасное расстояние – 25 сажен (53 м) в тыл. Все выбранные патроны были успешно отстреляны, чем было практически доказано, что небольшие деформации гильз не влияют на стрельбу. Комиссия подписала акт, после чего полковник Эрн пригласил перекусить, чем Бог послал.

Не испытывая полного удовлетворения, Владимир Степанович испросил разрешения у председателя комиссии испытать без выстрела еще один, самый помятый патрон. Генерал разрешил, и комиссия удалилась с позиции. Барановский сам встал к орудию, хотя знавшие его нижние чины пытались отговорить изобретателя, и попытался вложить снаряд в камору, предварительно удалив ударник из затвора. Дважды патрон выбивали с дула. В третий раз конструктор решил дослать его затвором, при повороте которого выступающий выбрасыватель наколол капсюль и произошел выстрел при незакрытом затворе.

Когда члены комиссии подбежали к орудию, они увидели Барановского лежащим на спине, глаза были выбиты струей газов, лицо сильно опалено, обожженные губы шевелились – он диктовал адреса родственников. Шуба спереди дымилась, в ней догорали призмы пороха. Рядом лежал смертельно раненый оторванным затвором бомбардир Кастеев. Из Волковской богадельни прискакал врач Соколовский. После перевязки Соколовский, вместе с поручиком Петропавловским повезли раненого в ближайшую Обуховскую больницу, где Владимир Барановский вскоре скончался.

В субботу 11 марта в церкви Лейб-гвардии Семеновского полка прошло отпевание потомственного дворянина, заводчика и новатора в области скорострельной артиллерии Владимира Степановича Барановского, погибшего на 33-м году жизни. Присутствовали родственники, военные и рабочие с Выборгской окраины. Похороны состоялись в Вознесенском приходе, в Финляндии. Покойный оставил вдову и двоих детей.

Дело его продолжил Петр Викторович Барановский. Первым делом он рассчитался с долгами, расширил производство, усовершенствовал горные и десантные орудия, руководствуясь расчетами и чертежами Владимира Степановича, создал гидравлический станок – сначала с вертикальным расположением противооткатных устройств, а затем и с горизонтальным подстволь-ным для 63,5-мм десантных, а также для корабельных 4- и 9-фунтовых пушек.

Самая известная из них – 2,5-дюймовая (63,5-мм) облегченная десантная пушка, которая устанавливалась на всех кораблях Российского флота I и II рангов и была снята с вооружения только после Русско-японской войны. Она превосходила по своим параметрам все орудия подобного рода, числясь как пушка Барановского. Более справедливо было бы ее называть орудием Барановских или, точнее, пушкой Владимира Барановского на станке Петра Барановского.

Вклад B. C. Барановского в развитие скорострельной артиллерии мог быть оценен только потомками. Он первым предложил унитарный патрон для артиллерии, поршневой затвор с самов-зводным ударником и предохранителем, гидравлический тормоз отката с простым пружинным накатником, действующим по оси орудия, винтовые механизмы наводки, гильзы из жести собственной конструкции, которые использовались во время Великой Отечественной войны при остром дефиците цветных металлов. Работал он и в других областях – и все это при формальном отсутствии специального образования. Во многих вопросах он опередил свое время на 20-25 лет.

[1] Строго говоря, «духовиком» называлась «батарея» из баллонов со сжатым воздухом, объединенных воздухопроводом, сам же локомотив назывался «духовым самокатом». – Ред.

[2] Представленные автором фотографии, отмеченные знаком *, сделаны в Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.

[3] С 1863 г., по отъезде великого князя Михаила Николаевича на Кавказ, на А.А. Баранцова было возложено непосредственное управление всей русской артиллерией (Полководцы, военачальники и военные деятели России в «Военной энциклопедии» Сытина / авт.-сост. В.М. Лурье, В.В. Ященко. – СПб.: Экополис и культура, 1995. – С. 161).

источник: В. В. Хромов «Скорострельные пушки Барановского» сборник «Гангут» выпуск 58, стр.46-59