Это фрагменты материала по самолёту, который должен был войти в книгу.

Должен был, но… не судьба.

Вообще – по замыслу – обновленный СБ должен был стать одним из основных тактических бомбардировщиков ВВС Российской Империи, сумевшей пройти между Сциллой и Харибдой Первой мировой войны и Революцией 17-го года, счастливо избежать ужасов Гражданской и, плавно перейдя к привычному полусонному существованию, продолжать жить под сенью крыльев Двуглавого Орла.

Стабильность + огромный и постоянно растущий внутренний рынок, избыток человеческих и природных ресурсов, кроткие цари, более занятые своей семьёй, нежели вмешательством в дела государства – всё это позволяло надеяться на переход из одного состояния государства в другое, более сытое и обильное для своих граждан.

Почти 300 миллионов человек населения, производство полутора миллионов автомобилей в год, сквозная сверхширококолейная железная дорога от Москвы до Владивостока…

И – ЛЮДИ. Вменяемые, интеллигентные и не очень. Купцы, жулики, банкиры, рабочие, крестьяне, проститутки, гимназисты, офицеры… — разные, с разной судьбой – многоцветная, яркая жизнь, без супергероизма и сверхжестокости. Разная, но – у каждого своя.

А не коллективное построение рая на земле для тех, кто ещё не родился.

Не получается.

Некоторые технические подробности я опустил или заменил на более привычные для любителей истории отечественного оружия (вернулся к советским калибрам, к килограммам вместо пудов и проч). Кое-что было переделано быстро, поэтому торчат «уши».

Не обессудьте.

Или – ссудьте. Как пойдёт.

Содержание:

ПРОЛОГ

Этот самолет с самого начала поставил жирный крест на попытках авиации Второй Антанты господствовать в небе войны.

Он был быстр, черезвычайно опасен и крайне агрессивен.

Его скорость делала его малоуязвимым, а маневренность ставила в ряд с лучшими истребителями. Раз за разом прорывавшийся в тыл – порой в глубокий тыл противника, он стремительно и неотвратимо наносил удар а затем, вместо того, что бы уходить на высоту или, дымя на форсаже моторами и прижимаясь к земле в стремлении избежать встречи с истребителями – сам кидался в бой.

СБ бомбили и обстреливали РС-сами наземные цели после чего огнем из бортовых орудий и пулемётов уничтожали все, что осталось. Они гонялись за отдельными автомобилями, расстреливали поезда, речные и морские суда, а затем с той же яростью берсерков бросались в бой с подоспевшими истребителями противника.

К 1943 году новые самолеты Антанты достигли возможности уровнять шансы в бою с СБ. Но ему на смену уже шел грозный ТУ – первый в мире тяжелый многоцелевой истребитель — бомбардировщик с автоматической системой управления огнем.

СБ взял на себя самую тяжелую ношу начала войны. Взял – и вынес достойно, оставшись непобежденным воздушным бойцом, заслужив любовь своих и уважение чужих.

Что ещё надо самолету?

[…]

«Самый опасный противник»… «Нет более вредного русского оружия»… «Даже на «Спитфайре» я опасался стать добычей SB»… «Равный счёт в бою с ними был большой удачей»…- эти и другие эмоциональные фразы, приводимые в воспоминаниях тех далёких событий со стороны противников России говорят сами за себя.

[…]

История появления скоростного бомбардировщика схемы «тандем» началась задолго до войны. Родословную этого замечательного самолета следует отсчитывать с первых гофрированных монопланов ЦАГИ и, прежде всего, с двухмоторного разведчика Р-6 (АНТ-7). Самолет этот первоначально задумывался как многоцелевой аппарат, способный выполнять задачи прикрытия бомбардировщиков, ведения дальней разведки и самостоятельных крейсерских операций. Противоречивость предъявляемых к нему требований обусловила значительный срок создания – с 1926 по 1930-й год. В окончательном варианте Р-6 строился в соответствии с требованиями ВВС как дальний разведчик, имеющий мощное оборонительное вооружение и небольшую бомбовую нагрузку. Р-6 был оснащён теми же двигателями М-17, что и ТБ-1, однако за счет уменьшения геометрических размеров имел более высокие показатели скорости и скороподъёмности.

Ветка развития Р-6 прошла определённый путь, однако в силу разных причин особого развития данное направление не получило. Однако Туполев неоднократно на протяжении первой половины 30-х годов возвращался к идее 2-3 местного многоцелевого самолета. Неоднократные попытки его создания натыкались на слишком большой вес подобной конструкции в сочетании с недостаточной мощностью 2-х двигателей.

Очередной попыткой создания многоцелевого самолёта, способного выступать в ролях как бомбардировщика, так и тяжелого истребителя, был вариант переоборудования новейшего, на тот период, двухмоторного скоростного бомбардировщика АНТ-40 с моторами «Испано-Сюиза». «Идеологическим» прообразом истребительного варианта СБ послужил построенный в 1935 году двухмоторный двухместный пушечный истребитель АНТ-29.

Впрочем, как и АНТ-29, «истребительный» СБ никаких лавров по части летных параметров не сыскал. Да, в роли бомбардировщика он был силён и, пожалуй, в этом качестве был в мире сильнейшим. Однако как истребитель…

[…]

Одна за другой рассматривались и отвергались компоновки. Гладкое крыло, убираемое шасси, полностью закрытые кабины, скоростные профили крыла – всё это для будующей машины было очевидным и не обсуждалось. Но решения не было.

[…]

Второе рождение идеи

Ещё во время сборки одного из первых опытных экземпляров АНТ-40 – прототипов будующего СБ – Туполев и Архангельский, осматривавшие носовую часть самолёта, неожиданно услышали слова маленького сына Туполева (которого отец взял с собой на завод): «…а тут места, как в одномоторном самолётике…».

Простодушное замечание ребёнка вогнало в ступор обоих маститых конструкторов. Через пару минут «юный гений» получил конфету и был отправлен с начальником охраны опытного цеха домой к матери, а великие инженеры, разогнав рабочих, до ночи просидели в самолете что-то горячо обсуждая и рисуя на обратной стороне взятых со стапеля секретных чертежей….

[…]

Создание совершенно новой машины с ещё не виданной схемой расположения моторов счастливо избежало ускоренных темпов создания всего и вся в Советском Союзе, штурмовщины и, как следствие, нереальных сроков и заявленных технических параметров. Опытные экземпляры АНТ-40РЦ и АНТ-40ИС проходили испытания вплоть до середины лета 1935 года. В результате количество необходимых изменений и улучшений (вплоть до полной переделки крыла из-за его недостаточной прочности) заставило проводить повторный полный цикл испытаний и выходить на госиспытания в январе – феврале 1936 года. При этом была получена максимальная скорость 418 км/ч на высоте 5300 м. Бомбардировщик получался действительно скоростным.

Однако то, как должна была летать скрытая от глаз даже большей части сотрудников А.Н. Туполева машина, представляло из себя совершенно иную главу в истории авиации. Все результаты испытаний АНТ-40 тщательно анализировались. Впервые в СССР были проведены испытания на флаттер небольших моделей в аэродинамической трубе задолго до появления собственно самолёта. К началу 1936 года слова маленького мальчика начали воплощаться в метелле…

Рождение шедевра

Пока СБ делал первые шаги в производстве, а Рыбинский моторный завод, осваивавший в производстве под маркой М-100 «Испано-Сюизу», пытался выйти за границы 50-часового моторесурса, первый самолёт новой эпохи потихоньку обрастал не только идеями, но и деталями.

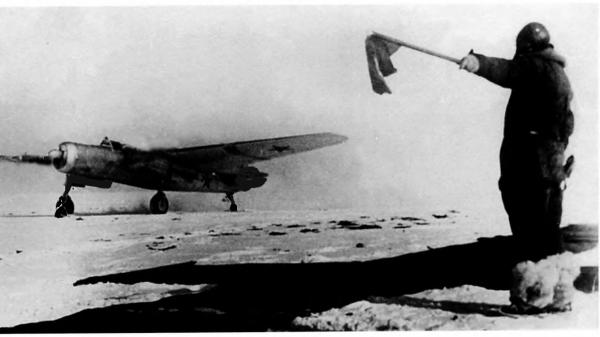

Зимой 1936 года на заснеженное поле аэродрома 22-го завода в обстановке строжайшей секретности был выкачен прототип будующей машины. Он пока не был тандемом – кстати, до сих пор не удалось выяснить, кто в действительности был автором тандемного расположения моторов. Это был «классический» одномоторный моноплан, собранный из слегка уменьшенного по размаху крыла СБ и фюзеляжа с установленным в носовой части форсированным до 925 л.с. «И-С». В связи с зимой самолет, не долго думая, поставили на лыжное шасси.

[…]

9 февраля «носитель идеи» совершил первый полет. Его результаты шокировали: при взлетном весе 3850кг – на тонну меньше, чем первые опытные «классические» СБ производства 1936 года – самолет уже в 3 полете показал скорость 385 км/ч!

Правда разбег занимал почти полторы тысячи метров, но все понимали и причину этого, и методы решения.

О результатах испытаний было доложену Сталину. С этого момента неожиданная «любовь» Туполева и Архангельского к экзотике стала важным элементом будующей государственной политики.

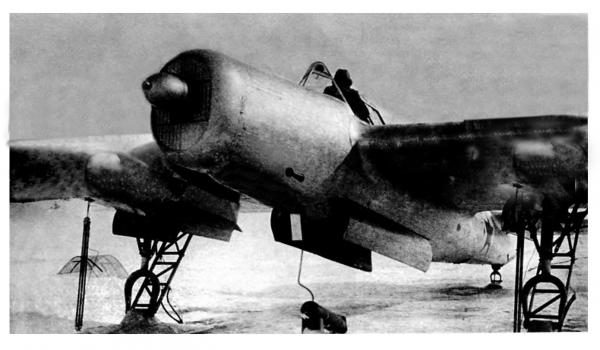

Первый полноценный вариант нового самолета вышел на испытания 21 февраля 1936 года. Самолет был собран практически из деталей и агрегатов первых серийных СБ.

В 3 часа дня Чкалов осторожно оперся на заднюю аварийную опору и поднял самолет в воздух.

Вне конкуренции

К лету 1937 года проект нового самолета стал, пожалуй, главным приоритетом советских ВВС. СБ – по-настоящему СКОРОСТНОЙ залетал уверенно – так уверенно, как не летал ни один советский опытный самолет до него.

Заслуга в этом принадлежала тому самому «классическому» СБ, конструкция которого практически полностью стала основой нового «монстра» — именно так назвал тандем Серго Орджоникидзе. С лёгкой руки последнего первый опытный образец с усиленной конструкцией трёхопорного шасси получил прозвище «Птеродактиль».

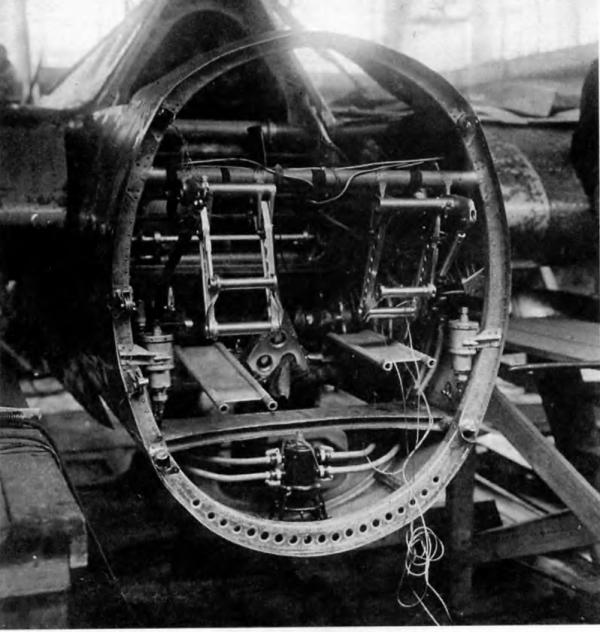

Размещение второго мотора в фюзеляже с приводом на задний толкающий винт резко снизило сопротивление движению. Экономия массы составила более 1000 кг, при этом размеры бомбового отсека сохранились без изменений.

[…]

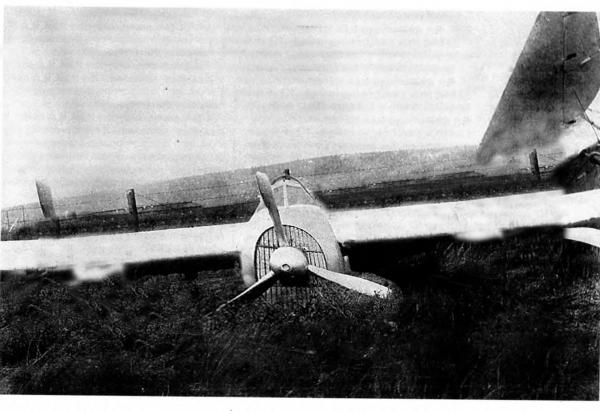

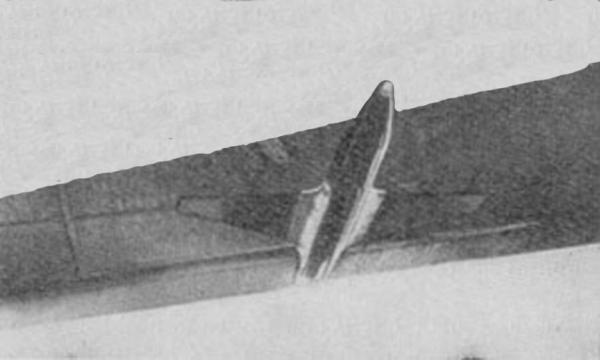

Переднеопорное шасси было одним из главных вопросов. Дело невиданное в СССР, да и за границей мало что могли подсказать. Взлёт с задней опорой, ограничивающей возможности подъёма носовой части был пыткой для пилотов. К тому же взлетная дистанция возрастала недопустимо. Рассматривались различные варианты нижнего киля – ограничителя, однако по трезвому размышлению был сделан вывод о его бесполезности. Аварийная посадка одного из самолетов в апреле показала, что и киль, и задний винт при вертикальной скорости более 6 м/с сносятся ударом.

В конечном итоге было принято решение об установке убираемой задней стойки, использовать которую пилот может и как дополнительную опору при посадке.

Время показало правильность подобного решения; как часто пилоты подбитых машин благодарили конструкторов за дополнительную опору, благодаря которой в критической ситуации пилот мог «плюхнуться» буквально на 4 «точки».

[…]

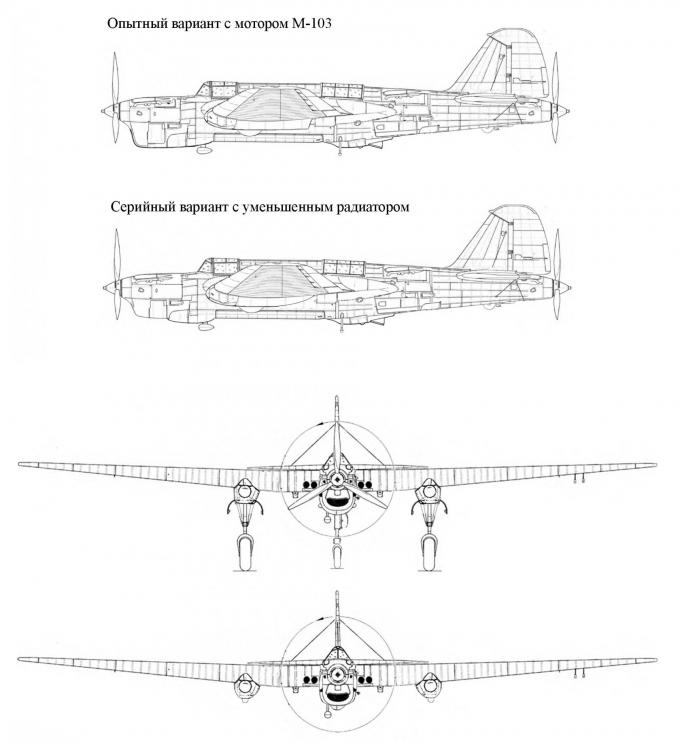

Схема опытного варианта с передним тоннельным и задним внутрифюзеляжным радиаторами с перекрестной (объединённой) системой циркуляции охлаждающей жидкости.

Принятая конструкция ограничивала взлетный угол, однако высокая удельная мощность обеспечивала более-менее приличные взлетные характеристики.

Отдельным вопросом стояла безопасность покидания экипажем из пилота и штурмана-наблюдателя подбитого самолёта. После рассмотрения разных вариантов было принято решение о сбросе заднего вина пиропатроном, аналогичным используемому в замках сброса тяжелых авиабомб, а дополнительно – аварийно – механический привод блокировки муфты, размыкающей задний винт с валом.

[…]

Следует отметить, что все варианты «тандема» имели массу конструкции примерно на тонну меньше, чем самолет классической схемы. Благодаря этому появился солидный резерв грузоподъемности как по дополнительному запасу топлива, так и максимальной бомбовой нагрузки. Резерв был столь солидным, что Туполев отказался от реализации предложения перейти к убираемому полностью в крыло шасси и оставил выступающие гондолы.

Во время войны тяжелые грузоподъемные стойки не раз спасали и самолеты, и экипажи при аварийных посадках израненых в бою машин.

[…]

И в каждом пропеллере слышно спокойствие наших границ

Конструкция тандема начинала жить своей жизнью. В процессе эксплуатации обнаружились крайне интересные особенности, связанные с потерей тяги переднего винта из-за обдува фюзеляжа. Так, при отключенном переднем двигателе (со снятым винтом т.к. механизм флюгирования ещё не был достаточно отработан) скорость на высоте 5000 м составляла 410 км/ч, в то время как на переднем моторе удалось получить не более 356.

Интересно сравнение летных характеристик опытного «классического» СБ и тандема:

|

СБ с двигателями на крыле

|

СБ тандем

|

|

|

Макс. скорость у земли (км/ч)

|

356

|

456

|

|

Макс. скорость на 5200м (км/ч)

|

418

|

518

|

|

Практический потолок

|

9660

|

9000

|

|

Время набора 5000 м (мин)

|

9,5

|

8,5

|

В июне 1936 года летчик М.Ю.Алексеев на специально подготовленном самолете достиг высоты 12463 м, доказав тем самым принципиальную возможность использования машины в вариантах высотного разведчика и перехватчика ПВО.

[…]

В целях сохранения секретности информации по новой машине, было принято принципиальное решение о продолжении небольшого по объёму производства бомбардировщика с двигателями, расположенными на крыле. Они были продемонстрированы при пролёте над Красной Площадью 7 ноября 1936 г. Знающих людей эта демонстрация не удивляла «дважды», так как они знали, во-первых, что классические СБ уже принимают участие в боевых действиях в Испании, а во-вторых о технических параметрах «тандема», идущему ему на смену.

Можно только догадываться о реакции иностранных военых, появись «тандем» в небе Пиринейского полуострова!

[…]

В январе 1936 г. закончились государственные испытания двигателя М-100А, развивавшего мощность 860 л.с. на высоте 3300м. Уже с апреля 1936 г. новый двигатель повышенной мощности пошёл в серийное производство. В короткий срок Рыбинскому заводу удалось довести ресурс работы М-100А до 100 часов, а со второй половины 1937 г. до 200 часов.

Первый СБТ (СБ-тандем, как теперь официально именовался новый самолёт), заводской номер №22201, был выпущен в декабре 1936 г. Во время испытаний эта машина с полетным весом 4732 кг развивала максимальную скорость 523 км/ч на высоте 4000 метров. На 4-х километровую высоту забиралась за 5,4 мин, практический потолок составил 9560 м.

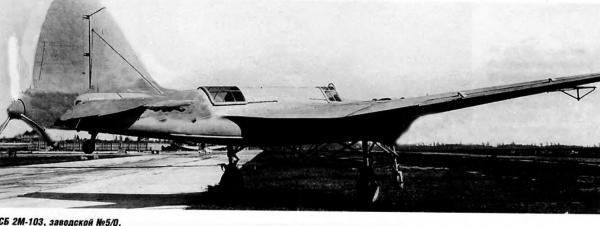

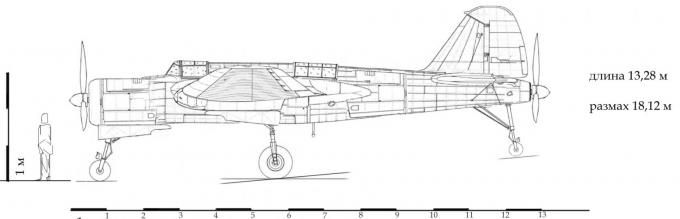

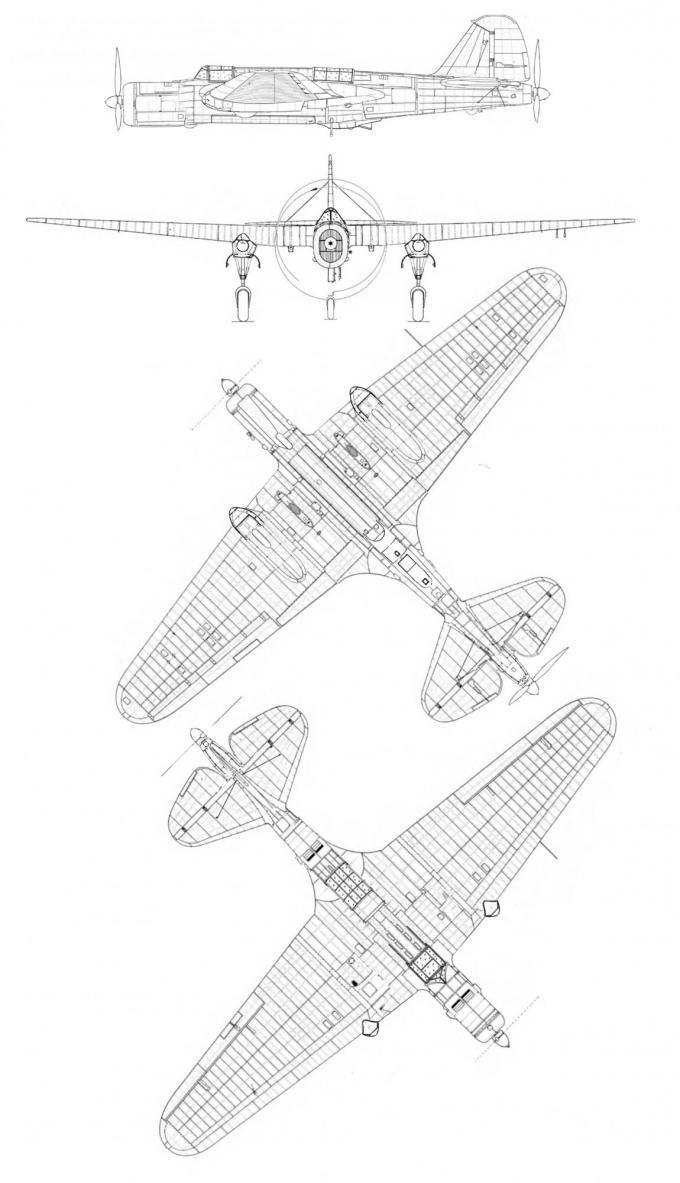

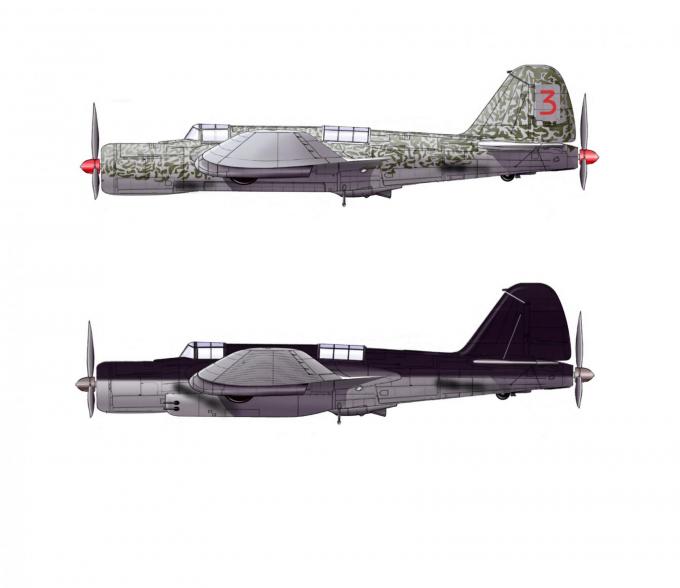

Проекции серийного варианта СБТ с двигателями М-100А.

Высочайшие летные данные, демонстрируемые СБТ, вызвали естественное желание получить максимально возможное разнообразие машин различного назначения.

Однако в производстве из всех вариантов устойчиво сохранился только собственно скоростной бомбардировщик и вариант штурмового истребителя СБТ-П с 4 ШВАКами в обтекателе под бомбоотсеком, в котором располагался боезапас до 650 снарядов.

[…]

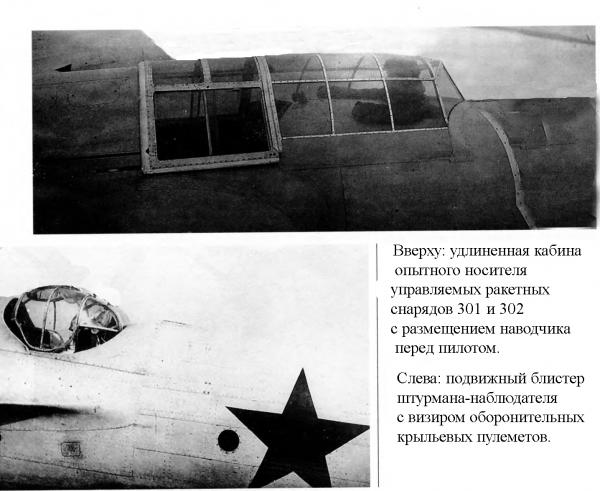

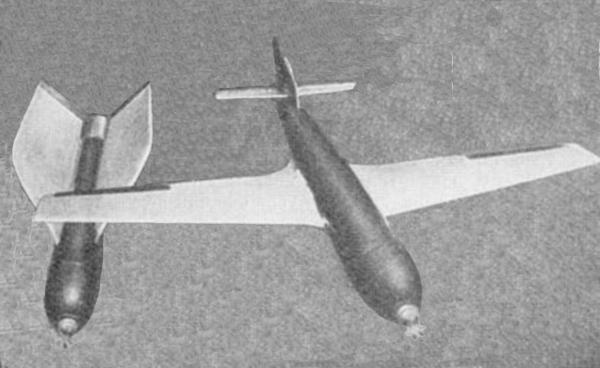

Кроме этих вариантов в 1938 году был построен и проходил испытания специальный (и сверхсекретный!) самолет, вооруженный первыми в мире управляемыми ракетными снарядами 301 и 302 с жидкостным двигателем, предназначенными для поражения соответственно наземных и воздушных целей. Для создания благоприятных условий работы наводчика носовую часть удлинили почти на метр, расположив место наводчика перед пилотом

Дабы не мешать на взлете и посадке, наводчик (позднее его стали именовать оператором) должен был опускать кресло и освобождать пилоту обзор вперед.

Ракета 302 на опытном ракетном истребителе

Жидкостный двигатель ракеты (ракетного снаряда по терминологии того времени) создавал серьезные проблемы при обслуживании – в заправленном состоянии ракета могла храниться не более суток. На подготовку к подвеске уходило от 3 до 5 часов. Разработка варианта с прямоточным двигателем с твердотопливной шашкой (РС т.207) требовала огромных усилий и было ясно, что столь нужное оружие ранее конца 41-начала 42 года не появится. Неожиданно удачной оказалась попытка дополнения ракеты 301 более легкой 217/II с твердотопливным двигателем. Кроме втрое меньшего по массе заряда (и соответственно меньшего радиуса поражения, что проиводило к требованию повышения точности наведения) 217 оказалась на редкость «дружелюбной» для использования на самолете

Жидкостная крылатая ракета 302 (справа) твердотопливная (пороховая) 217.

Вместительный бомбоотсек принял в себя почти 500 кг аппаратуры, что обеспечило с самого начала условия для практической реализации воздушного перехвата целей.

До войны успели построить 23 самолета, на 22 июля 1941 года в процессе сборки находились еще 16.

Одновременно с небольшим производством ракетных перехватчиков доводилась «до ума» 302-я ракета симметричной схемы, а также вариант для поражения наземных целей – 301.

[…]

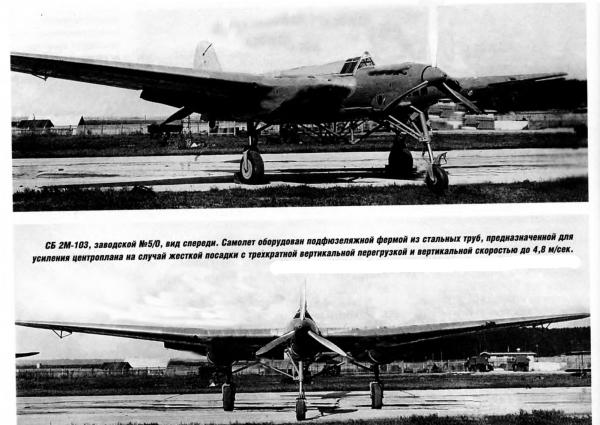

Острый нос

В феврале 1937 г. закончились государственные испытания нового двигателя М-103, развивавшего мощность 960 л.с. на высоте 4000м. В период с 15-21 сентября того же года прошли испытания СБТ-бис, построенного на опытном заводе №156 и доведенного на заводе №22. Помимо новых моторов, машина имела второе управление в кабине штурмана, увеличенные передние и задние колеса шасси, автомат створок капота и ряд других нововведений. А главное, самолет получил новую форму капота переднего мотора с нижним радиатором.

Подобные изменения позволили получить на СБТ-бис максимальную скорость 545 км/ч на высоте 4500 м

Внедрение самолета в производство задержалось в связи с неготовностью ряда заводов – смежников обеспечить необходимое оборудование. Да и ВВС не очень торопили с производством нового варианта; данные серийного СБТ с М-100А далеко превосходили самые смелые мечты руководства авиации на тот период.

[…]

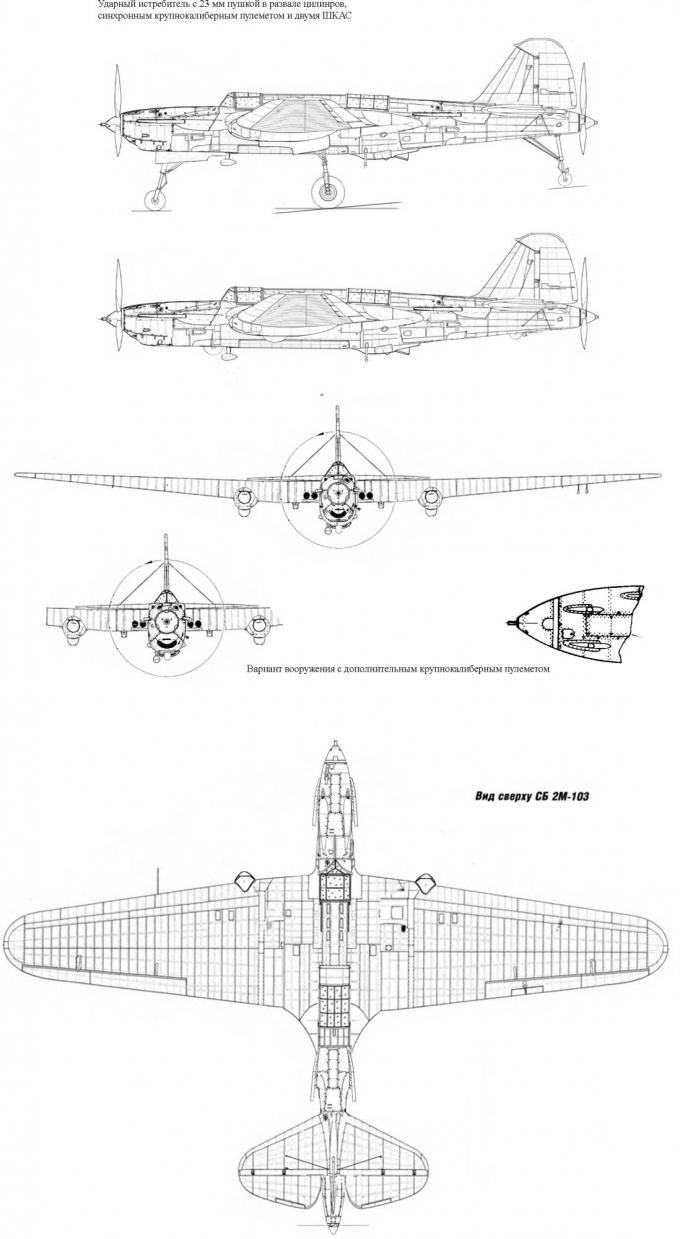

Естественно, в планах военных очень быстро появился универсальный самолет, способный не только бомбить, но и вести воздушный бой. Фактически произошел возврат к проектам «воздушного крейсера» начала 30-х годов. Этот вариант был построен осенью 1938 года. Всоответствии с основной задачей наступательное вооружение было значительно усилено: в развале двигателя установлена 23 мм пушка Таубина, над двигателем крупнокалиберный пулемет Березина и 2 ШКАСа

Рассматривались и более тяжелые варианты вооружения, однако после испытаний военные сочли предложенный комплект вполне достаточным.

[…]

Пользуясь образовавшейся возможностью, Туполев бросил все силы КБ и 22-го завода на дальнейшее совершенствование машины. Изумительные скоростные параметры СБТ, огромная удельная мощность, высокая маневренность и солидный запас грузоподъемности провоцировали желание достичь «потолка» возможностей конструкции.

Кардинальная модернизация вооружения и реализация накопившихся положительных изменений и оборудования по типу испытанного на опытных самолетах ранее, привело к появлению СБТ 2 М-103, который под номером № 1/183 проходил государственные испытания с 27 июля по 19 сентября 1938 г. В нем были реализованы следующие нововведения:

1. Установлены наружные центропланные и внешние консольные держатели ДЕР-19 под бомбы 250 и 500 кг, что давало увеличение бомбовой нагрузки до 2500 кг.

2.Для большей надежности поставлен механический сбрасыватель бомб, продублированный в кабине пилота.

Оборудован фотоаппарат АФА-13.

4. Применена электрогидравлическая система управления шасси.

5. Установлена бронеспинка летчика толщиной 6 мм.

6. В соответствии с возросшим полетным весом увеличена прочность конструкции.

При испытаниях с полетным весом 6175 кг (при нормальном 5175 кг) скорость составила 519 км/ч, потолок 9600 м, время набора высоты 4 км – 6,55 мин.

Военные были в восторге: самолет с подвеской 8 ФАБ-250 на внешней подвеске + ФАБ-500 в бомбоотсеке был самым быстрым среди не только серийных бомбардировщиков, но и истребителей! Было решено довести штатную нагрузку всех бомбардировочных вариантов до 2500 кг за счет внешней подвески с последовательным расположением 2-х авиабомб на одной балке, а также предусмотреть подвеску до 5 РС-132 под каждым крылом.

На практике в 1939 году было заказано и выпущено 100 комплектов пусковых балок для РС-132 по 4 направляющих под каждым крылом. Для их монтажа усиливались нижние пояса крыльевых нервюр №10 — №16.

[…]

В августе 1938 года группа из 56 СБТ в условиях полной секретности была переброшена на Дальний Восток, где на специально подготовленном аэродроме находилась в готовности поддержать сухопутные частиРККА в столкновении у озера Хасан. Вмешательство супернового самолета не потребовалось – хватило и обычных СБ.

[…]

СБТ постепенно начал вытеснять из планов руководства ВВС машины других типов; он летал «быстрее всех, выше всех…». Последней не взятой «вершиной» была дальность.

Первоначально, в техническом задании, дальность полета скоростного бомбардировщика определялась в 700 км. Поэтосму первая опытная машина с двигателями Райт «Циклон» имела запас топлива всего 940 л. Впоследствии мамолет оснастили двумя центропланными баками емкостью по 420 л и двумя баками в отъемных частях крыла емкостью по 415 л. Общий запас топлива составил 1670 л, что при расчете полетного веса равнялось 1240 кг. Указанное количество бензиновых баков и горючего оставалось неизменным во всех сериях СБТ, вплоть до появления АрТ-2.

Было решено довести дальность СБТ до 2000 км. Были разработаны рекомендации для летчиков по расходованию топлива в полете, усовершенствована система бензопитания. С 25 мая по 29 июня 1938 года на серийном СБТ №326 с двигателями М-100 из состава войсковой серии были проведены испытания на предельную техническую дальность. При запасе горючего 1240 кг и 500 кг бомб взлетный вес составил 5360 кг. Дальность воздушного пути с учетом набора высоты, при полной выработке горючего, со средней скоростью 367 км/ч на высоте 6570 м составила 2152 км.

Достигнутая дальность, превышающая 2000 км, рассматривалась как начальная величина. Самолет был оснащен двумя каплеобразными баками по 736 л каждый общей массой топлива 1104 кг. Баки подвешивались под центропланом на замках ДЕР-19. При этом максимальная скорость падала на расчетной высоте на 23 км/ч.

В первом же полете максимальная дальность составила 4068 км. Это был рекорд не только для фронтового, но и дальнего бомбардировщика. К сожалению, поставленные к этому времени на производство самолеты с двигателями М-100А имели значительно больший расход топлива; их предельная дальность снизилась на внутреннем запасе топлива до 1450 км. Правда наивыгоднейшая скорость резко возросла – до 430 – 440 км/ч.С двумя 736 литровыми подвесными баками дальность СБТ с М-100А на испытаниях в сентябре-октябре 1938 года составила 2740 км.

Естественно в боевых условиях дальность полета бомбардировщика была существенно меньше, однако часть самолетов прошла подготовку для использования в дальней авиации. При этом в зависимости от бомбовой подвески самолеты брали дополнительный бак в бомбоотсек + 2 подвесных с 2 500 или 4 250 кг бомбами или 2 подвесных бака и 3 бомбы по 500 кг (одна в бомбоотсеке). С такими параметрами СБТ мало чем уступал по дальности илюшинскому Дб-3, а по нагрузке, скорости и потолку превосходил его. Медленно, но верно СБТ становился основным самолетом ВВС РККА и его проникновение в близкую и любимую Туполевым сферу дальней авиации было лишь вопросом времени.

[…]

АРТист выходит на сцену

Лавры создателя суперсамолета не давали покоя советскому конструкторскому сообществу. Один за другим появлялись конструкции, призванные «пошатнуть» СБТ на пьедестале. Яковлев и Петляков упорно создавали новые машины, по скорости не уступающие СБТ, но зачастую гораздо более прогрессивные по конструкции. И если Яковлевский ББ-22 (Як-4) был машиной примитивной, хотя и неплохо летающей, то цельнометаллический самолет Петлякова был соперником серьезным. Еще недавно ближайший ученик и соратник Туполева, Петляков прекрасно знал сильные и слабые стороны СБТ, хорошо представлял себе врожденные дефекты тандемной схемы и был готов бросить вызов маститому учителю. Его Пе-2, разрабатываемый параллельно с тяжелым высотным истребителем «100» (Пе-3), на первых порах лишь немного проигрывал по скорости СБТ, однако, построенный по классической схеме с двигателями на крыле, обеспечивал куда лучшие возможности бомбометания как с горизонта, так и с пикирования. В варианте истребителя свободная от мотора носовая часть обеспечивала размещение практически любого комплекта вооружения. Новейшая технология цельнометаллического крыла и фюзеляжа, возможность пикирования со скоростями более 800 км/ч, электрификация всего самолетного оборудования, возможность защиты задней полусферы – все это давало самолету Петлякова серьезные шансы в борьбе за место под солнцем с СБТ.

[…]

Помимо конкурентов внутри страны появилась информация о новых самолетах созданных за рубежом. Мессершмидт 109 всерьез повзрослел после Испании, пока ему догнать СБТ трудно, но у немцев готовится новый мотор больше 1200 л.с., в развале цилиндров новая 20 мм пушка с тяжелым снарядом и высокой начальной скоростью…

Новый вариант «Спитфайра» «разменял» 560 км/ч; нет сомнения, что ему есть куда развиваться – Сэр Реджинальд Митчелл более чем квалифицированный инженер…

[…]

Буквально вчера появившийся на свет, суперсамолет стремительно старел. Нет, он еще пока самый быстрый и останется таким на пару лет, но еще год назад неуязвимый…- каким он станет через год? А через 2 года?

Конструкция СБТ – да, во многом устаревшая, кое-где – архаичная, однако не просто освоенная, но – в сочетании с уникальной схемой – крайне эффективная, способная дать отсталой (скажем прямо!) советской авиационной промышленности делать более чем конкурентный самолет.

Надолго-ли?…

Да! …Голос Архангельского возвестил о второй реинкарнации СБТ: Да!

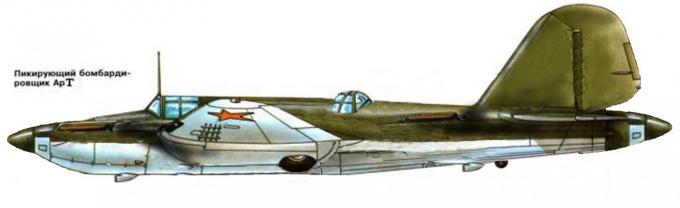

И родился новый самолет.

АрТ родился не просто. В ноябре 1939 года на испытания в качестве эталона 301-й серии 22-й завод представил значительно облагороженный СБТ М-103 №13/321. На двигателях этой машины оборудовали новые тоннели водяных радиаторов с постоянным входным отверстием, обтекатели всасывающих патрубков прикрыли обтекателями, устранили лобовую щель между коком винта и капотом двигателя. Шарнирные соединения на рулях высоты и поворота прикрыли подпружинеными щитками-обтекателями. Самолет особо тщательно окрасили, отполировали зализы, передние кромки крыла и оперения. Боевая схема осталась без изменений.

Принятые меры дали результаты, максимальная скорость на 4-х километровой высоте составила 550 км/ч, что вполне соответствовало требованиям военных.

[…]

Однако не он стал будующим самолетом.

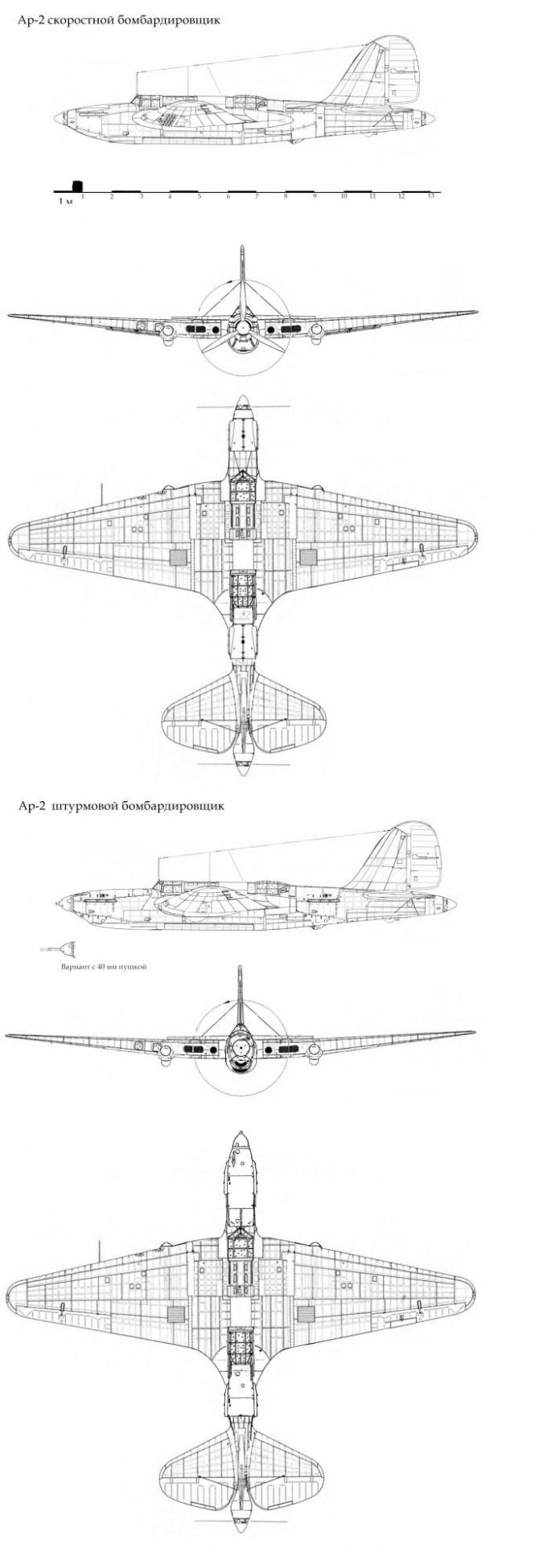

Новое крыло – меньшего размера, с убранными в него радиаторами с воздухозаборниками в передней кромке. Весной 1940 года летчик Липкин достиг на новой машине максимальной скорости в 592 км/ч на высоте 4700 метров.Это был не предел – новые моторы М-105 не были полностью доведены и имели резервы мощности.

Одновременно с борьбой за скорость увеличили центропланный посадочный считок. Из-за установки радиаторов емкость крыльевых баков пришлось уменьшить до 330 литров по сравнению с 405 на СБТ.

Самолет сразу разрабатывался в вариантах пикирующего бомбардировщика и ударного истребителя. Для снижения скорости на пикировании, под отъемными частями крыла установили тормозные решетки, выполненные из стальных труб, имеющих овальное сечение. При вводе в пикирование, после открытия крана воздушной системы, тормозные

решетки отклонялись в положение, перпендикулярное потоку.

Ввод в пикирование осуществлялся одновременным отклонением вверх триммеров рулей высоты. При нажатии кнопки сброса бомб или дублирующей командной кнопки, триммеры возвращались в первоначальное положение.

При испытаниях СБТ в варианте ударного истребителя с носовым вооружением при полетном весе 5600 кг на высоте 4700 м достиг скорости 575 км/ч, что было существенно больше достигнутого Пе-2 (540 км/ч), однако меньше запланированного (590 км/ч).

При нормальном полетном весе машины 5600 кг практический потолок составлял 10000 м., при полетном весе 6100 с четырьмя ФАБ-250 потолок составил 9000 м. Время набора высоты 5000 м при полетном весе 5600 кг составило 6,1 мин., при полетном весе 7100кг – 8,3 мин.

Длина разбега на взлете с полетным весом 6100 кг составила 440 метров.

[…]

Архангельский вносил изменения в самолет в высоком темпе. Уже в феврале 1941 года на государственные испытания поступил значительно доработанный самолет. Эта машина считалась головной для 511-й серии. Двигатели М-105 выдвинули вперед на 250мм (что позволило на истребительном варианте установить без проблем 37 мм пушку). Были установленны воздушные винты ВИШ-22Е диаметром 3,1 м. Доработанный самолет отличался улучшенной аэродинамикой и более качественной отделкой внешних поверхностей, на нем были установлены более тонкие тормозные решетки и реактивные выхлопные патрубки.

После всех нововведений АрТ №1/611 развил максимальную скорость 605-612 км/ч вместо прежних 575.

По достижению этих результатов было принято решение о запуске в крупномасштабное производство АрТ в вариантах скоростного пикирующего бомбардировщика и ударного истребителя. Рассматривался вариант еще более скоростного бомбардировщика с увеличенной до тонны вместимостью бомбоотсека и без тормозных щитков, что в сочетании с симметричным капотом носового двигателя и рядом других изменений позволяло расчитывать на достижение скорости не менее 650-667 км/ч, дальности до 3000 км и максимальной нагрузки до 3т. Одновременно Туполев предложил на основе АрТ разработать бронированный штурмовик, аналогичный Ил-2, со значительно более высокими параметрами.

…Но пришла война…

[…]

Сводная таблица основных технических и летных данныхсамолетов СБТ различных серий

|

СБТ №321

|

СБТ №22201

|

СБТ №13/321

|

СБТ №1/327

|

АрТ

|

|

|

ГОД

|

1936

|

1937

|

1939

|

1940

|

1941

|

|

Двигатели

|

М-100

|

М-100А

|

М-103

|

М-105

|

М-105

|

|

Мощн. л.с.

|

750

|

850

|

960

|

1050

|

1050

|

|

Винт диам. (м)

|

(2) 3,4

|

(3)3,4

|

(3)3,4

|

(3)3,4

|

(3)3,1

|

|

Размах крыла (м)

|

18,12

|

18,12

|

18,12

|

18,12

|

16,2

|

|

Длина (м)

|

13,28

|

13,28

|

13,28

|

13,28

|

13,1

|

|

Площадькрыла(м2)

|

46,7

|

46,7

|

46,7

|

46,7

|

38,2

|

|

Полетн вес (кг)

|

4628

|

4748

|

5380

|

6000

|

5500

|

|

Бомбы (кг)

|

1500(2500)

|

1500(2500)

|

1500(2500)

|

1500(2500)

|

1500(2500)

|

|

Скорость (км/ч)

|

493

|

523

|

550

|

545

|

612

|

|

Дальность (км)

|

2187

|

1400 (2870)

|

1900(3300)

|

1000(2470)

|

1000(2470)

|

|

Потолок (м)

|

9000

|

9560

|

9300

|

9000

|

10500

|

Сравнительная таблица самолетов СБТ М-103, АрТ-истребитель, АрТ-бомбардировщик и самолета «100» (Пе-2 производства завода №39). Летные и технические характеристики соответствуют зафиксированным про проведении госужарственных испытаний.

|

Характеристики

|

СБТ М-103 1939

|

АрТ-и №2/381

|

АрТ-б №1/611

|

«100»(Пе-2)

|

|

Размах крыла (м)

|

18,12

|

16,2

|

16,2

|

17,15

|

|

Длина (м)

|

13,28

|

13,30

|

13,1

|

12,70

|

|

Вес пустого (кг)

|

3566

|

3735

|

4106

|

5887

|

|

Полетный вес (кг)

|

5380

|

5300

|

5500

|

7200

|

|

Нагр. на крыло (кг/м2

|

115

|

139

|

144

|

177

|

|

Скор.макс. у земли

|

463

|

511

|

543

|

455

|

|

Скор на расч.выс.

|

533

|

580

|

605-612

|

515

|

|

Скор. посадочн

|

130

|

149

|

155

|

140

|

|

Время набора 5000м

|

7,9

|

7,55 (6,1)

|

5,55

|

6,8

|

|

Потолок (м)

|

8800

|

10100

|

10500

|

—

|

|

Дальность норм (км)

|

1400

|

—

|

—

|

1400

|

На всех вариантах самолета оборонительное оружие состояло из 2 пулеметов ШКАС, установленных в крыле на ¾ размаха и позволяющих вести заградительный огонь по атакующим истребителям противника. Огонь из пулеметов вел штурман-наблюдатель с помощью гидравлической системы управления в секторе + 30 град по вертикали и горизонтали с ограничением зоны заднего винта.

Наступательное вооружение бомбардировочных вариантов первоначально состояло из 4 ШКАС, расположенных попарно в крыле вне зоны ометаемой передним винтом. С 1938 года пулеметы начали заменяться на 2 пушки ШВАК с боезапасом по 100 снарядов, причем на некоторых самолетах пулеметы не снимались.

Вооружение ударных истребителей М-103 первоначально состояло из 23 мм пушки в развале блока переднего двигателя, 1 или 2 БС и 2 ШКАС в синхронном варианте. При этом боекомплект пушки составлял 132 снаряда, БС и ШВАК 700 и 1400 патронов соответственно.

Вариант ударного истребителя АрТ был вооружен 25 мм пушкой (авиационный вариант зенитной пушки 72-К) с боекомплектом 100 снарядов и 1 синхронной пушкой ШВАК (боекомплект 280 снарядов).Вместо 25 мм возможна была установка 37 мм орудия с боекомплектом 62 снаряда.