Рус-Омаха и этюды с этими хищными росомахами

4

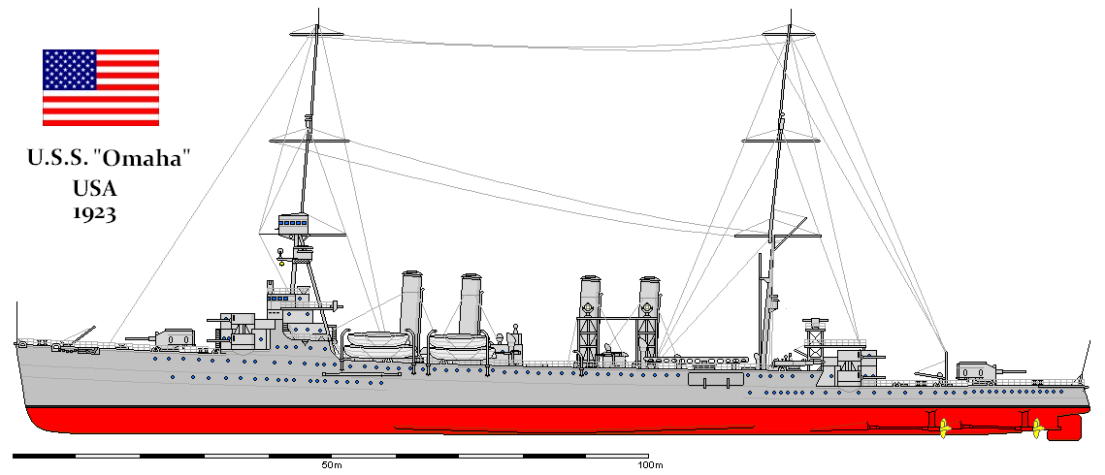

Эту альтернативку, не менее спорную и не менее невероятную чем предыдущие, я сочинял из чистой любви к корабликам. Не то чтоб у меня получалось хорошо их рисовать, или серьёзно улучшать ТТХ, умудряясь при этом укладываться в некие предельно-возможные для данного типа параметры (на сайте полно коллег, которые делают это в тыщу раз лучше и грамотнее меня), просто мне сам творческий процесс нравится…

А теперь, собственно АИ. Точнее, просто попытка создать легенду-повод, чтоб малость почудить над показавшимися мне чем-то очень симпатичными американскими корабликами хорошо прорисованными на шипбакете.

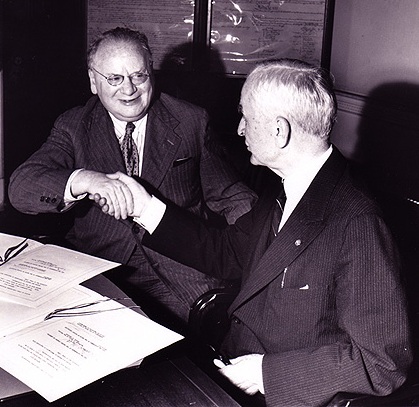

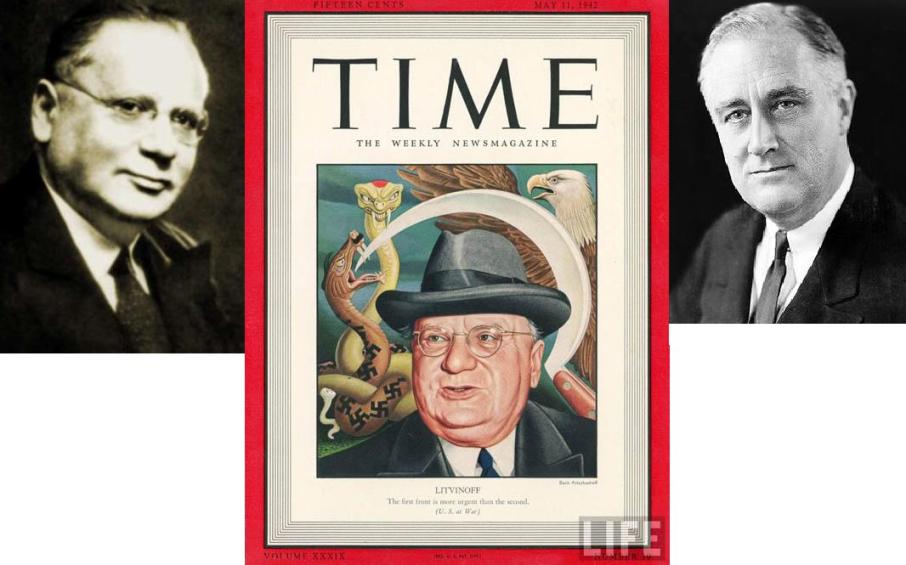

Начну с уже однажды приводимого мной в другой статье фрагмента исторической беседы главы НКИД СССР М. М. Литвинова с президентом САСШ Ф. Д. Рузвельтом, состоявшейся 10 ноября 1933 года в Вашингтоне.

Рузвельт: – Наш посол в Японии Джозеф Грю сообщил на днях, что Токио предупреждает: если признание (САСШ СССР) приведёт к тому, что русские будут надеяться на США в спорах с Японией, или если китайцы будут полагать, что США поддержат Россию на Дальнем Востоке, то японским дипломатам придётся обратиться к своим военным. Как Вы, господин народный комиссар, смотрите на эти «если»?

Литвинов: – Мне кажется, в Токио употребили далеко не все возможные «если». Они могли бы добавить: если США будут рассматривать СССР как противовес Японии на Дальнем Востоке. Или, если США будут рассчитывать, что признав Россию, они обезопасили себя на Тихом океане. Или, если США продемонстрируют свою готовность сотрудничать с Москвой на Тихом океане…

Рузвельт: – Что ж, чем больше «если» мы даём сопернику, тем вероятнее, что он допустит ошибку.

Литвинов: – Согласен, господин президент. И вероятно, чтоб ещё больше спутать его карты, Вы неделю назад сделали дружественный жест по отношению к Японии: объявили, что весной будущего года ваш Тихоокеанский флот совершит плавание в Атлантику и вернётся назад не ранее осени.

Рузвельт: – Такие жесты могут сбить с толку не только потенциального соперника, но и кого угодно. Но, если Вы хотите карты на стол, то вот моё мнение. 92 % населения Земли жаждет мира и только 8 % стремятся к войне и завоеваниям – это Германия и Япония. Наши две страны не нуждаются в завоеваниях. Они-то и должны стать во главе движения за мир. Я понимаю мир как нерушимость границ.

Литвинов: – Полностью согласен с Вами, господин президент. Все пограничные столбы на всех границах – это опоры мира, и удаление хотя бы одного повлечёт за собой падение всего здания мира.

Рузвельт: – Вот именно. Что касается Германии, то я не исключаю её движения на восток. Гитлер – опасный воспитатель юношества в милитаристском духе. Надеюсь, он долго не продержится. Вот японцы представляют собой серьёзную опасность, они вынуждают нас тратить новые сотни миллионов долларов на вооружения. Их флот может тягаться с английским, а наш он перегнал. Я думаю, что Япония рано или поздно не выдержит финансового напряжения, но пока она меня беспокоит.

Литвинов: — Она не может беспокоить и нас. Аппетиты Токио распространяются на наш Дальний восток и Сибирь.

Рузвельт: — Америка готова сделать всё, чтоб предотвратить японскую опасность.

Литвинов: — Вы подразумеваете…

Рузвельт: — Нет-нет, воевать Америка не будет. Но моральную и дипломатическую поддержку я готов оказывать на все 100 %. И в связи с этим, почему бы нам не подписать пакт о ненападении?

Литвинов: — Мы целиком за. Мы хотели бы так же заключить пакт о ненападении между СССР, США, Китаем и Японией. Назовём его, скажем, Тихоокеанским.

Рузвель, обратился к присутствовавшему при этом разговоре будущему послу США в СССР Буллиту: — Билл, займитесь-ка этим вопросом и доложите мне о нём детально…

Пока же, я могу сказать следующее: четырёхсторонний или даже трёхсторонний, без Японии, пакт, абсолютно неприемлем для Токио.

Литвинов: — А что Вы думаете, господин президент, по поводу соглашения с нами о совместных действиях, когда возникнет опасность для мира?

Рузвельт: — О, господин Литвинов, я бы предпочёл воздержаться от двусторонних обязательств. Лучше в случае необходимости я сделаю одностороннее заявления.

8 января 1934 года Александр Трояновский, назначенный первым советским полпредом в США, вручил верительные грамоты президенту Рузвельту. Таким образом, между СССР и США были установлены общепринятые в мировой практике дипломатические отношения.

Что же этому предшествовало? Да очень много чего. Но, сейчас, применительно к данной статье, мне наиболее важными представляются следующие обстоятельства:

23 февраля 1933 года, американский посол в Японии Грю передал в Госдепартамент: «большая часть общества и армия под влиянием пропаганды пришли к выводу о неизбежности войны Японии с Соединенными Штатами, либо Японии с Россией, либо с обеими странами сразу». Посол передавал в высшие американские дипломатические инстанции сведения об укреплении и высокой эффективности японской армии и флота, об их самоуверенности. В мае 1933 года Грю писал: «Япония, возможно, обладает наиболее совершенной, сбалансированной, скоординированной и поэтому наиболее могущественной военной машиной в современном мире… В то же время японские вооруженные силы рассматривают Соединенные Штаты в качестве своего потенциального противника».

Под воздействием обеспокоенных политических кругов в американском сенате был принят законопроект о предоставлении президенту права введения эмбарго на поставки вооружения. Но Рузвельт предпочел не воспользоваться данным ему правом применительно к Японии. Он не желал форсирования событий. Америка к этому ещё не была готова.

В мае 1933 года представитель госдепартамента, выступая перед сенатской комиссией по иностранным делам, заявил, что администрация не намерена предпринимать сокращение поставок оружия Японии, если это может привести к японской блокаде китайского побережья.

США являлись главным поставщиком дефицитных материалов и стратегического сырья для японской военной промышленности, переживавшей бум с началом агрессии в Китае. Сразу же после вторжения японских войск в восточные провинции Китая поток военно-стратегических материалов из США в Японию возрос во много раз. Но, несмотря на острое соперничество, представители военно-морского флота США весьма близоруко полагали, что «не только позволительно, но и желательно продавать военное снаряжение Японии».

Более того. Госдепартамент США устами своего сотрудника С. Хорнбека предлагал предоставить Японии полную свободу действий с тем, чтобы «отчетливо знать ее намерения». В Вашингтоне хотели знать, куда в конце концов направится острие японской агрессии. Хотя, в «меморандуме Танаки» это было сказано более чем прямо и откровенно.

В результате, на дипломатическом поле, Госдеп ни малейшим образом не отозвался на японскую весеннюю кампанию 1933 года в Китае. Тем не менее, явно под влиянием этой агрессии, Рузвельт отреагировал на японскую экспансию действиями на двух направлениях. Во-первых, он принял решение о серьёзном увеличении Тихоокеанского флота США, во-вторых, он встал на путь сближения с Советским Союзом, как потенциальным союзником в деле нейтрализации японской агрессии.

В июне 1933 года президент запросил 238 миллионов долларов для строительства тридцати двух новых боевых кораблей. (В их числе предполагалось заказать десять лёгких суперкрейсеров типа «Бруклин», являвшихся, по сути, ответом на японские крейсера типа «Могами»). Это была самая большая программа военного судостроения с 1916 года и уже в начале 1934 года согласно закону Винсона — Трамбела, США вышли за пределы тоннажа, обусловленного Вашингтонской конференцией 1922 года и Лондонским морским договором 1930 года.

Действия в направлении нормализации отношений с СССР стали важнейшей дипломатической акцией первых лет пребывания Рузвельта в Белом доме. В отличие от своих республиканских предшественников Рузвельт решил покончить с несуразицей американской политики последних десятилетий, признать величайшую страну — Советский Союз.

Какие цели преследовал президент Рузвельт, встав на путь признания СССР? С одной стороны, он хотел открыть рынок этой страны для американской промышленности — бизнес оказывал определенное давление в этом направлении. С другой стороны — и это для международных позиций США было более важно — он желал получить потенциального союзника в условиях резко ухудшавшихся отношений с Японией. Но эту линию своей политики американцы проводили тайно. СССР также стремился к дипломатическому сближению с США в свете прямой угрозы, возникшей с агрессией Японии в Азии, начатой в 1931 году. При этом, Госдепартамент США посчитал необходимым специально указать японцам, что дипломатическое признание Советского Союза не следует рассматривать как антияпонский шаг.

«До начала второй мировой войны Соединенные Штаты никогда не отклонялись от этой линии. Дважды, в 1934 и 1937 году, американские официальные лица отвергали советские предложения о выработке совместной политики в отношении Японии и нацистской Германии», — пишет американский исследователь.

Тем не менее, американское посольство в Японии регулярно, через каждые две недели, сообщало в Вашингтон о состоянии японо-советских отношений. Посольство, в частности, предсказывало нападение Японии на СССР в 1935 году, когда японская армия завершит свою модернизацию. По мнению посольства, японцы не станут откладывать начало военных действий на более поздний период, так как всякая отсрочка будет на руку Советскому Союзу, «энергично осуществляющему свою оборонительную программу на Дальнем Востоке».

Но, у этой самой «оборонительной программы» имелось одно чрезвычайно «слабое звено». И называлось оно «полное отсутствие Тихоокеанского флота».

В 1933 году, даже намёка на него, того с чего он собственно мог бы начать строиться, не существовало в природе. Такое положение, безусловно, не было тайной ни для США, ни для японцев.

И вот теперь, представим себе небольшую альтернативку… опять-таки в виде продолжения беседы Литвинова и Рузвельта.

Литвинов: – Господин президент наверняка информирован, об отсутствии у СССР боевых кораблей на Дальнем Востоке, способных вызвать хоть малейшее беспокойство у Японии. С одной стороны, это может быть и не плохо, поскольку не провоцирует Японию на чрезмерную подозрительность в отношении СССР, но с другой, этот же фактор делает нашу морскую границу и побережья беззащитными, а американский флот – единственным раздражителем и безусловным главным стратегическим противником японских ВМС.

Рузвельт: – Мы понимаем обеспокоенность России и, естественно на известных коммерческих условиях, готовы оказать всяческую помощь в создании русского Тихоокеанского флота. Разумеется, в тех рамках, что позволяют наши законы…

Литвинов: – Ваши законы позволяют вам содействовать увеличению боеспособности японской армии. Признание СССР позволит вам так же способствовать повышению обороноспособности СССР. Проблема в том, что наша промышленность, по сути, сейчас занята развитием индустриальной базы страны и мы просто не можем позволить себе выделять какие либо её мощности на реализацию крупных судостроительных программ. Но, нам необходимо готовить кадры на перспективу. Нам нужны боевые корабли, во первых для учёбы, а во вторых, способные реально угрожать если не собственно Японии, то хотя бы её коммуникациям. Нет-нет, мы не намерены никому грозить – Вы сами понимаете, не в нашем положении угрожать такой сильной морской державе как Япония, но нам нужен некий козырь, пусть совсем незначительный, как у нас говорят «на вырост», но который японцам придётся учитывать в своих военных планах и своей политике.

Рузвельт: – Скажите конкретно, чем и в какой форме мы можем содействовать вашим устремлениям? Но, не слишком тревожа при этом Японию.

Литвинов: – Нам нужны несколько эсминцев и, по возможности, 1-2 корабля крейсерского класса, которые станут ядром Тихоокеанского флота и кузницей его кадров.

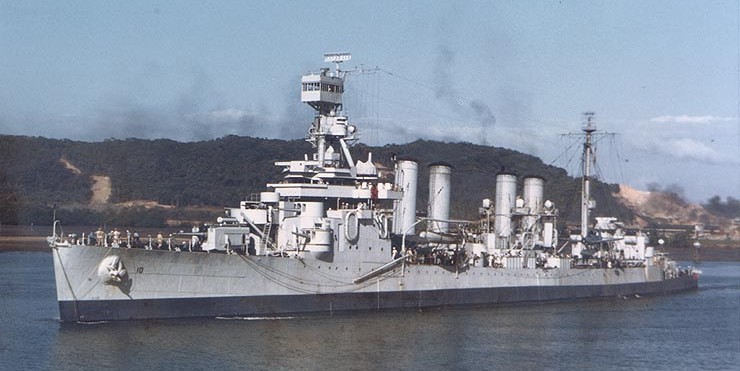

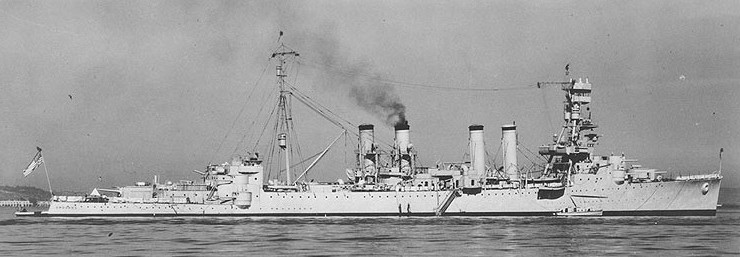

Рузвельт: – Мы, будучи серьёзно обеспокоены японской угрозой, сейчас принимаем масштабную программу военного судостроения. Самую масштабную с 1916 года и до её завершения, можем предложить исключительно устаревшие крейсера и эсминцы. Скажем, эсминцы типа «Викс» и скауты типа «Омаха».

Они в строю уже по 10 лет и, по сравнению с новыми японскими крейсерами и эсминцами, действительно уже устаревшие. К тому же, «Омахи» не нравятся нашим морякам, — Рузвельт усмехнулся, ведь это именно ему, тогда ещё совсем молодому, досталась честь, будучи с 1913 года первым заместителем министра ВМС непосредственно перед вступлением США в войну, кричать громче всех, что нельзя вступать в эту войну, имея против немецкого флота лишь канонерки. И лёгкие крейсера типа «Омаха» (не говоря уже про огромную серию «Виксов» во всех модификациях) большая серия которых, была заложена в 1916 году, были фактически и его детищем. Что-ж, «первый блин комом», хотя, не так уж они и плохи…

– и то, что эти корабли не слишком удачные, известно и японцам. Мы, пожалуй, продадим вам этих крейсеров, ровно столько, сколько необходимо для укомплектования небольшого оперативного соединения. Скажем, 3 крейсера для первой вашей тихоокеанской бригады. Ну, и четвёрку «Виксов» в качестве дивизиона поддержки к ним в довесок…

Литвинов: – За эсминцы спасибо, господин президент – нам в качестве учебных подойдут любые. Но, не уверен, что у нас имеются лишние средства, для покупки заведомо устаревших крейсеров… Мы из шести похожих собственных, смогли позволить себе достройку лишь трёх…

(Действительно, из 6 недостроенных «Светлан», доставшихся большевикам в наследство от Российской Империи, в СССР были достроены лишь три корабля. Что же касается ТОФа, то до 35-го года, он, за отсутствием такового по факту, именовался лишь Морскими Силами Дальнего Востока. Флотом, ТОФ стал относительно реально только в 1935 году, когда его «ударную мощь» составили два сторожевика типа «Ураган». В 1936-ом, он пополнился тремя старыми эсминцами типа «Новик» и только на рубеже 30-40-х, флот стал флотом, получив в свой состав несколько современных эсминцев и, в перспективе, два лёгких крейсера).

Рузвельт: – Понимаю. Но, ничем больше помочь я сейчас вам не в состоянии. На новые корабли можете не рассчитывать. Этого не поймёт ни наш сенат, ни политики в Токио. Тем более, что в ближайшие годы, лишних современных крейсеров у Америки не будет. Япония вооружается и нам придётся напрягаться, чтоб не отстать в этой гонке. Но, я могу предложить вам такой вариант… мы передадим вам три самых старых крейсера типа «Омаха» совершенно бесплатно… с условием их модернизации на американских верфях за ваш счёт! Это несколько сэкономит ваши средства и никак не отразится на нагрузке на русскую промышленность. Проект, который сделает их лучше, мы можем разработать совместно – это послужит хорошей школой для ваших конструкторов, а нам позволит занять работой множество рабочих рук. Кроме того… если эта затея окажется удачной, возможно, мы рассмотрим возможность модернизации и тех «Омах» что останутся в нашем флоте.

Естественно, Рузвельт многомудро не стал упоминать, что его «аттракцион невиданной щедрости» базировался на одном, очень простом факте. Два последних из предполагаемых к постройке «Бруклинов» просто не укладывались в американскую квоту по тоннажу флота. Чтоб утрясти эту проблему, командование ВМС предполагало просто списать на хрен две самые старые «Омахи»… Собственно «Омаху» и «Милуоки».

В РИ, к тому времени, когда до этого дошло, все страны уже не сильно соблюдали какие бы то ни было договора и «Омахе» с «Милуоки» повезло остаться в строю. Более того. Один крейсер из этой пары – «Милуоки» был 20 апреля 1944 года передан в аренду СССР в счёт итальянских репараций и под названием «Мурманск» служил на Северном флоте единственным советским крейсером до ноября 1945 года, после чего был возвращён США, где в январе 1947 года его и продали на слом.

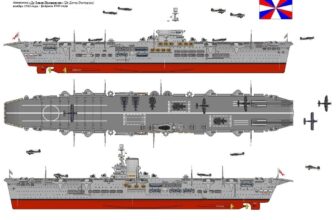

В 1934 году, эта аишная сделка имела некоторые шансы состояться, и, состоявшись-таки в нашей альтернативе, в том же 34 году был разработан совместный проект модернизации переданных США СССР крейсеров «Омаха», «Милуоки» и «Цинцинатти», которым в советском ВМФ присвоили имена «Владивосток», «Хабаровск» и «Магадан».

При составлении проекта модернизации, американцы не скрывали недостатков крейсеров данного типа, выявленных в процессе эксплуатации. А их было не мало. К наиболее принципиальным относились:

Явно чрезмерно лёгкая конструкция корпуса. Фактически, по набору, это были эсминцы-переростки, что в сочетании с очень мощной и тяжёлой СУ приводило к сильной вибрации корпуса на большом ходу. Низкий ют во время штормов беспощадно заливало. Противопульно-противоосколочное бронирование казематных установок грозило выходом из строя сразу четырёх орудий ГК от единичного попадания практически любого снаряда относительно крупного калибра. То есть, корабль мгновенно терял четверть всей артиллерии ГК. Вооружение, вернее его размещение, было выполнено крайне неудачно. Помимо большой уязвимости, казематные орудия ГК, имели наполовину меньший угол возвышения, что приводило к значительной разнице в максимальной дальности стрельбы с пушками башенных установках. Кроме того, казематные орудия имели ограниченные углы обстрела по горизонтали, а нижние кормовые, к тому же заливались при штормовой погоде (на части более новых «Омах», нижние кормовые казематные установки уже были демонтированы).

Не самым удачным было и размещение торпедных аппаратов. Два двухтрубных ТА, расположенных на главной палубе в корпусе и стрелявшие через негерметичный откидной портал, в шторма захлёстывались водой. Два трёхтрубных ТА, установленных на верхней палубе ближе к корме создавали там дополнительную конструктивную перегрузку.

Поскольку бригада крейсеров формально, создавалась как учебно-боевая и главным её предназначением должны были стать подготовка кадров и отработка множества тактических приёмов, командование морских сил РККА пошло на использование различных конструктивных решений при модернизации крейсеров.

К общим же работам относились: капитальный ремонт машин, котлов и прочего оборудования с заменой на более лёгкое, компактное и мощное всего, что могло быть заменено не слишком дорого и трудоёмко (ради сохранения преимущества крейсеров данного типа над японскими ровесниками «одноклассниками»). При этом, вместо четырёх массивных труб, ограничивающих сектора обстрела средств ПВО, решили обойтись двумя (в каждую сводились дымоходы двух КО). Ради уменьшения заливания юта и укрепления конструкции кормовой части корпуса, удлинили полубак с сохранением небольшого среза юта для удобства минных постановок (мины хранились в корпусе, на главной палубе). Поскольку расширять чрезвычайно узкую конструкцию кормовой части корпуса («миноносного типа») посчитали нецелесообразным по экономическим соображениям (да и скорость терять не хотелось), потребовалось облегчить и прежде сильно перегруженную кормовую часть.

На «Владивостоке», который модернизировали в русле сохранения главного – скаутского предназначения, с лёгким сердцем отказались от кормовых ТА и нижних казематных артустановок (кормовые постоянно заливались водой). Это существенно облегчило надстройки, а увеличенные по высоте (за счёт нижних) верхние казематы позволили довести углы вертикальной наводки до полного соответствия с двухорудийными башенными установками Mk.16.

Портал торпедных аппаратов на главной палубе качественно загерметизировали.

На площадках, на кормовой надстройке и над передней казематной конструкцией, установили по крупнокалиберному зенитному пулемёту. Ещё по одному разместили на крыльях мостика.

Прочее вооружение каких-либо изменений не претерпело (корабль сохранил всё те же 4 старенькие зенитные трёхдюймовые, пятидесятикалиберные пушки Mk.10).

Таким образом, модернизация «Владивостока» оказалась наименее трудоёмкой, самой дешёвой и быстрой. В строй крейсер-разведчик (скаут) «Владивосток» вступил уже в 1935 году.

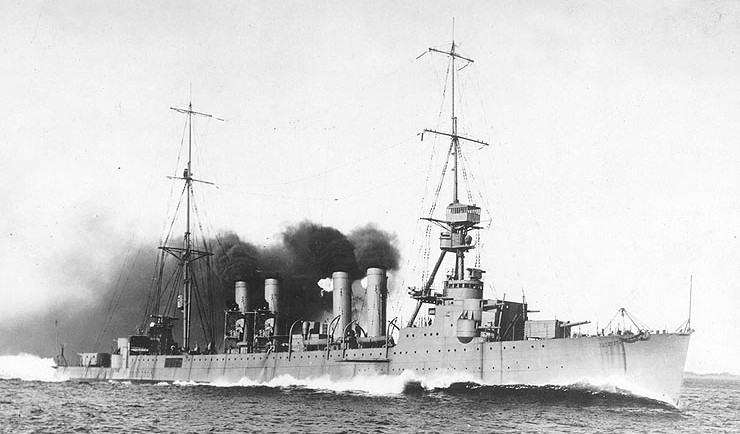

Гораздо сложнее и «глобальнее», был проект модернизации крейсера «Хабаровск» – будущего флагмана ТОФа, из которого проектировщики попытались выжать «всё что можно».

Помимо тех же корпусных работ, как и на «Владивостоке» (плюс замена котлов на более компактные и лёгкие, с большей паропроизводительностью), с бывшего «Милуоки» напрочь срезали массивную штатную кормовую надстройку, что позволило не только установить вместо неё ещё одну двухорудийную башню Mk.16, но и отодвинуть крайнюю башню дальше от юта, чтоб ещё разгрузить корму.

Новую лёгкую, небронированную кормовую надстройку установили в районе смещённой ближе ко второй трубе грот-мачте и «нагрузили» лишь новым КДП и двумя крупнокалиберными зенитными пулемётами.

В носовой части, существенным переделкам был подвергнут бак. Там, так же как и на корме ликвидировали казематы и на небольшом возвышении добавили ещё одну башенную двухорудийную артустановку. Над мостиком появился новый КДП.

Катапульту (одну), смонтировали на новом месте – по оси корпуса, между труб, и по бокам от поворотной тумбы катапульты, установили двухтрубные ТА, перенеся их туда с главной палубы. Дело в том, что даже хорошо герметизированный портал приходилось открывать для стрельбы и в штормовую погоду, его захлёстывало волнами. Установленные на новом месте двухтрубные ТА имели очень ограниченные углы наведения – не более 20 градусов и не предусматривали наличия на борту корабля запасных торпед. Но, крейсер и так получался довольно перегруженным и недостатком торпедного боезапаса решили пренебречь. Зато, принимая во внимание увлечение японцев авианосцами, количество трёхдюймовок зенитной артиллерии довели до шести, а количество крупнокалиберных зенитных пулемётов аж до семи (два из которых разместили на крышах башен ГК).

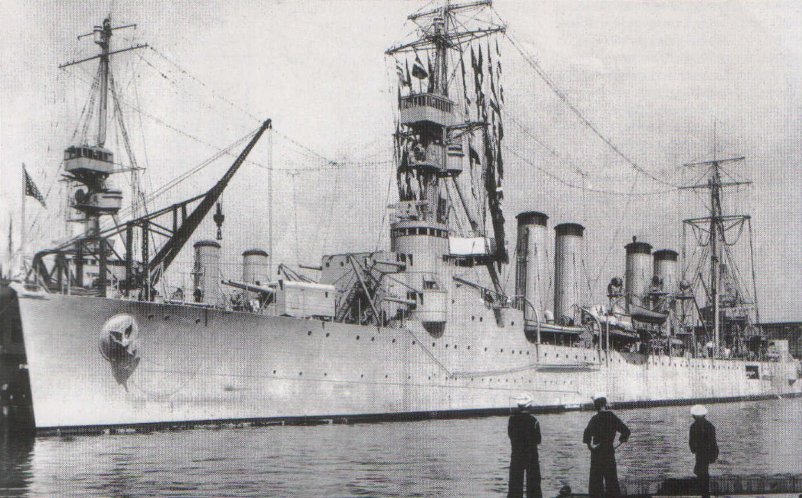

Работы по программе модернизации «Хабаровска» продолжались довольно долго (корабль вступил в строй только в 1936 году) и обошлись казне советского государства в весьма «круглую» сумму. Поскольку чрезвычайно высокая стоимость такой модернизации была очевидна ещё на стадии проектирования, третий крейсер «Магадан» (бывш. «Цинцинатти»), сперва предполагалось модернизировать в том же варианте, как и «Владивосток» – с минимальными затратами. Но, вскоре, проект пересмотрели в сторону создания специализированного скоростного торпедоносного крейсера – лидера эскадренных миноносцев (и оно как бы верно – новые лидеры ТОФу в ближайшие годы не светили).

В итоге, крейсер получил три башенные установки ГК Mk.16. Количество 76 мм зенитных пушек Mk. 10 сократилось до четырёх, зато торпедное вооружение крейсер получил чрезвычайно мощное – аж 6 двухтрубных ТА! Управление ими было возможно как местное, так и централизованное, с поста управления артиллерийской стрельбой на марсе фок-мачты. Количество крупнокалиберных пулемётов ближней ПВО удалось сохранить на том же уровне – 7 штук.

Несмотря на то, что работы над «Магаданом» начались позже всех, корабль успел вступить в строй уже в самом конце 1935 года.

По итогам этой модернизации, советское командование (весьма сожалевшее, что жёсткие финансовые ограничения не позволили модернизировать все три крейсера по проекту «Хабаровска») сформировало первую ударную учебно-боевую дивизию ТОФа в составе крейсера-скаута (разведчика) «Владивосток», классического КРЛ поддержки «Хабаровск» (он мог уверенно вести бой с любыми японскими лёгкими крейсерами «эпохи до Могами») и дивизиона из четырёх эскадренных миноносцев типа «Викс» (получены без каких-либо переделок), возглавляемых торпедным крейсером-лидером «Магадан».

В ходе первых-же учений, соединение показало высокие боевые качества. «Владивосток» вёл дальнюю разведку (самолёты появились на крейсерах только в конце 1937 года), «Хабаровск» во взаимодействии с ним, вёл бой с лёгкими крейсерами и лидерами условного противника, а «Магадан» выводил свои «подшефные» эскадренные миноносцы в торпедные атаки, поражая эсминцы и лидеры противника своими шестидюймовками. И он, в отличие от других крейсеров и лидеров, располагая более чем внушительным торпедным вооружением, возглавлял атаку эсминцев до конца, нанося мощный торпедный удар и одновременно отвлекая от эсминцев на себя огонь ГК кораблей противника.

Тот факт, что в реальной жизни, такая атака на сильного противника, для «Магадана» (с его большой поражаемой площадью и уже недостаточной скоростью) окажется, скорее всего и последней, не ускользнул от внимания командования и большинство последующих учений, проводилось в ночное время, позволявшее свести риск к разумному минимуму.

Среди краснофлотцев – тихоокеанцев, дивизия получила неофициальное название «свора злобных росомах».

ТТХ «Омахи» и «росомах»:

Omaha (10) | «Владивосток» | «Хабаровск» | «Магадан» | |

Годы | 18-20-23 | 18-20-23-35 | 18-22-23-36 | 20-21-24-35 |

водоизмещение | 7300/9150 | 7250 | 7700 | 7300 |

размерения | 167.6х16.9х4.1 | 167.6х16.9х4.1 | 167.6х16.9х4.2 | 167.6х16.9х4.2 |

Силовая (л.с.) | 4 ТЗА, 12 ПК, 90 000 | 4 ТЗА, 12 ПК 90 000 | 4 ТЗА, 12 ПК 92 000 | 4 ТЗА, 12 ПК 90 000 |

скорость | 34 | 35 | 34 | 35 |

дальность | 8460 (10) | 8000 (10) | 6000 (10) | 8000 (10) |

Бронирование Пояс Палуба Траверзы Рубка артиллерия | 76 37 37 (н), 76 (к) 32 6.4 | 76 37 37 (н), 76 (к) 76 13 | 76 37 76 76 25 | 76 37 76 76 25 |

Вооружение ГК ЗК ЗПл ТА самолёты/катап | 12(2х2, 8х1) 152/53 4 (4х1) 76.2/50 10 (2х2, 2х3) 533 2/2 | 8 (2х2, 4х1) 152/53 4 (4х1) 76.2/50 4 (4х1) 12.7 4 (2х2) 533 2/2 | 8 (4х2) 152/53 6 (6х1) 76.2/50 7 (7х1) 12.7 4 (2х2) 533 1/1 | 6 (3х2) 152/53 4 (4х1) 76.2/50 7 (7х1) 12.7 12 (6х2) 1/1 |

ТТХ лёгких крейсеров японского флота, состоящих на вооружении в первой половине 30-х, как наиболее вероятные ровесников-противников «омах» и «росомах»:

Tatsuta (2) | Kuma (5) | Nagara (6) | Sendai (3) | Yubari (1) | |

Годы | 17-18-19 | 18-19-20 | 20-21-22 | 22-23-24 | 22-23-23 |

водоизмещение | 4621 | 7542 | 7651 | 7240 | 4449 |

размерения | 142.6х12.3х4 | 162х14.2х5.4 | 162х14.2х5.6 | 162х14.2х5.6 | 139.5х12х3.9 |

Силовая (л.с.) | 3 ТЗА, 10 ПК 51 000 | 4 ТЗА, 12 ПК 90 000 | 4 ТЗА, 12 ПК 90 000 | 4 ТЗА, 12 ПК 90 000 | 3 ТЗА, 8 ПК 57 900 |

скорость | 33 | 36 | 32 | 32 | 34.7 |

дальность | 5000 (14) | 6000 (14) | 6000 (14) | 6000 (14) | 3310 (14) |

Бронирование Пояс Палуба Рубка | 63 25 51 | 63.5 28.6 51 | 63.5 28.6 51 | 63.5 28.6 51 | 57 25 |

Вооружение ГК ЗК ЗПл ТА самолёты/катап | 4 (4х1) 140/50 1 (1х1) 76/40 2 (2х1) 6.5 6 (2х3) 533 | 7 (7х1) 140/50 2 (2х1) 76/40 2 (2х1) 7.7 8 (4х2) 533 1/1 | 7 (7х1) 140/50 2 (2х1) 76/40 4 (4х1) 13.2 2 (2х1) 7.7 8 (4х2) 610 1/1 | 7 (7х1) 140/50 6 (2х1, 1х4) 13.2 2 (2х1) 7.7 8 (4х2) 610 1/1 | 6 (2х2, 2х1) 140/50 1 (1х1) 76/40 2 (2х1) 7.7 4 (2х2) 610 |