Рассказ об одном полете

Интересная винтажная статья о дальних перелетах. Особую ценность представляет тот факт, что написали её участники перелета, выполненного по маршруту Москва — Горький — Свердловск — Куйбышев — Севастополь — Запорожье. Несмотря на то, что полет закончился неудачно (он должен был быть выполнен по замкнутому маршруту и закончиться в Москве), в данной статье хорошо показано, в каких условиях выполнялись сверхдальние перелеты в 1920-30-х годах.

ОТ РЕДАКЦИИ. В конце прошлого года советскими летчиками был осуществлен выдающийся дальний скоростной перелет с большой нагрузкой. Половину пути летчики прошли в трудных ночных условиях, целые этапы перелета, были покрыты вслепую, более 2 тыс. км летчики летели при сильном встречном ветре. Перелет этот, помимо своих высоких технических данных, является показателем значительного летного и штурманского мастерства. Дальний скоростной рейс был осуществлен на самолете «ЦКБ-26», сконструированном инженером-орденоносцем Ильюшиным. Самолет вел летчик-орденоносец М. А. Нюхтиков, известный своими высотными полетами с коммерческой нагрузкой в 5, 10 и 12 тонн. Штурманом перелета был орденоносец комбриг А, М. Бряндинский,установивший в прошлом году вместе с Вл. Коккинаки три международных рекорда скорости с различной коммерческой нагрузкой, а в этом году совершивший вместе с ним замечательный скоростной перелет Москва — район Владивостока. Экипаж самолета «ЦКБ-26» — тт. М. Нюхтиков и А. Бряндинский — передал редакции свой очерк «Рассказ об одном полете», в котором впервые сообщаются подробности этого дальнего скоростного рейса.

Машина для этого полета готовилась давно. Перед летчиками была поставлена задача: выжать из самолета «ЦКБ-26» максимум километров дальности, максимум килограммов грузоподъемности.

Самолет давно перекрыл свою расчетную грузоподъемность, и, несмотря на то, что летчики непрестанно увеличивали его нагрузку, он взлетал по-прежнему легко. Это давало возможность брать все больше горючего, следовательно, покрывать все большие расстояния, имея на борту тысячи килограммов коммерческого груза. Таким образом, мы вплотную подошли к возможности выполнить полет на большую дальность с грузом в 2 тыс. кг.

И все-таки нам предстояло взлететь с бетонной дорожки, имея на полтонны больше груза, чем мы брали в последний раз.

К концу сентября день равен 14 часам, а летать мы собирались 17—19 часов. Предстояло одно из двух: или взлететь ночью, или садиться ночью. Мы выбрали первое, так как идти к финишу ночью на машине, в которой кончается горючее, значит подвергнуть успешное окончание перелета ненужному риску. Итак, взлет следовало произвести ночью, так как дневного времени на завершение всего полета нам не хватало.

Настал день старта. Полностью снаряженный для полета, «ЦКБ-26» уже с утра стоял в начале бетонной дорожки, на горке. Чем ближе время подходило к вечеру, тем оживленнее становилось у самолета.

Но все в порядке, придраться больше не к чему. Технический состав с бортмехаником во главе уже много дней тщательно готовил машину к вылету, и делать на ней уже больше, нечего. Для последней процедуры (заливка горючего, масла и. запуск моторов) все наготове. С наступлением темноты в разных углах аэродрома, как на киносъемке, повинуясь сигналам руководителя полетов, вспыхивают и гаснут прожекторы. К 10 часам вечера благодаря длинной перспективе фонарей «летучая мышь» наша бетонная дорожка походит на Невский проспект.

Приготовления окончены. Толпа провожающих в ярком свете прожектора группируется возле самолета. Летчик и штурман, надев на себя свыше десятка килограммов всевозможного обмундирования и обуви, заняли свои места и сейчас размещали по кабинам питание, оборудование, снаряжение. Лампочки освещали в кабине штурмана массу всяких предметов, сложенных кучей на мешках с «коммерческим грузом». Кстати, нужно сказать, если продать наш груз, то коммерцию на нем можно сделать плохую: 2 т простого речного песку стоят, вероятно, очень недорого. Но всему нашлось свое место, и через три-четыре минуты уже можно было повернуться, вылезть наверх через астрономический люк и протереть запотевшие стекла кабины.

Плотно усевшись на своем месте, летчик вытягивал на разные лады шею, примеряясь перед взлетом, как будет удобнее смотреть. Ведь ночью с дорожки ни он сам, ни кто бы то ни было другой никогда не взлетал, и опыта у летчиков просто еще не было.

Стрелка часов перевалила за полночь. Через несколько минут взлет. При погашенных в кабине огнях очень хорошо выделялись фонари, расставленные по краю дорожки, и где-то впереди огни московского пригорода — Щелкова. Моторы запустились сразу — недаром их предварительно прогрели и опробовали. Последний взгляд на самолет: «Ну, белый сокол, не подведи!» И как-то невольно взгляд переходит на шасси, на колеса — на них вся надежда: выдержат эту нагрузку, значит все в (порядке! Хотя баллоны заметно осели под грузом, но вид имели вполне надежный.

Повинуясь рычагам газа, взревели моторы, окутались синими космами выхлопов, и самолет мягко, набирая скорость. покатился с горки… Черная черта посредине дорожки все стремительней бежала под самолет, а под крылом, добавляя газ, силились не отставать два автомобиля «М-1», освещавших нам фарами путь при взлете.

С каждой секундой машина становилась как бы легче, толчки как-то мягче, и настороженность в сознании несколько ослабевала. «Оторвемся легко», решили мы. Стрелка указателя скорости уже переползла цифру, при которой самолет может лететь, но летчик, используя остаток дорожки, упорно заставлял самолет бежать на колесах и набирать все большую и большую скорость. Уже видно было, что покрышки баллона совсем не сминаются и нет нагрузки на шасси, когда машина перестала катиться и легко перешла к полету. «Взлет 00-48», записал штурман в свой бортжурнал, и сейчас же у обоих — у летчика и штурмана — появилась одна мысль: «А ведь самолет без особого риска поднимет еще полтонны». И это была очень радостная мысль, так как эти добавочные полтонны открывали новые и новые горизонты и давали богатую почву для дальнейших реальных мечтаний. Всем ведь теперь известно, что в авиации у нас немало мечтателей, а помечтать, имея под рукой машину вроде «ЦКБ-26», право, грех простительный. Ведь домечтался же Водопьянов до полюса!.. Итак, одна из самых трудных задач — взлет — была решена.

Предстояла следующая — пройти ночью над малонаселенными местами 1430 км до Свердловска при облачности 5—10 баллов (так гласил метеобюллётень).

Через несколько минут мы были над ночной Москвой. Штурман, лежа для удобства на животе, напряженно сквозь целлулоид кабины разбирался в миллионах московских огней, разыскивая обсерваторию им. Штернберга. Сама она ничем не выделялась, но вблизи были признаки, ее «демаскирующие», — ярко освещенный новый мост метро через Москва-реку, вблизи Киевского вокзала. Наконец заход рассчитан, летчик, по указанию сигнальных огоньков в кабине, заходит на обсерваторию. Надо дать знать, что мы над обсерваторией: нас там ждут, чтобы засечь время. Открыв люк в полу и выставив туда ствол огромного пистолета-ракетницы,. штурман нажал спусковой крючок. Треск… и яркий белый огонь лентой вниз. Точен ли этот курс, можно было определить, лишь выйдя из Москвы, — слишком густо насыщена огнями столица Можно, правда, выделить Кремль, Садовое кольцо и еще кое-какие места, но точно разобраться за короткий срок трудно. Но нужно было обязательно на первых же десятках километров от Москвы по земным ориентирам (а ночью по огням) определить, правилен ли курс, и если нет, то взять точно поправку. Для этого мы наметили использовать створ огней метро-моста и огней фабрики в с. Балашиха. Через несколько минут огни под нами поредели, затем совсем пропали, и вскоре штурман сделал первую запись в бортжурнале: «Балашиха К. К. (К. К. — компасный курс.— Ред.) 80°, воздушная скорость—275, высота 2000».

Стали готовиться к длительному и довольно утомительному 18-часовому полету. Летчик поплотнее и поглубже уселся на своем сиденье, устроил в кабине приятный «будуарный» свет, чтобы не слепил глаза, закрыл боковые стекла, чтобы рев моторов не резал слух. Затем с удовлетворением отыскал в пролете высоких облаков вспомогательный ориентир — тусклый огрызок луны (по календарным данным, луна на эту ночь полагалась всего в половину своего размера). Летчик приметил положение луны над козырьком и отрегулировал штурвал управления-Условия ночного полета, постепенно усложнялись, незаметно внизу набежал туман — сказывалось соседство рек Оки и Клязьмы, а также болотистой местности. Затем туман перешел в сплошную тонкую облачность, и штурман долго таращил глаза из кабины, чтобы найти огни Владимира, а затем Вязников. Машина шла точно, и ориентиры появлялись в определенное по расчету время.

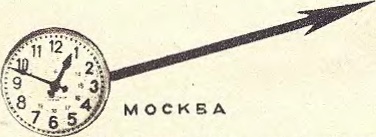

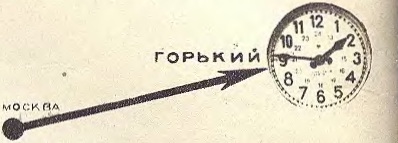

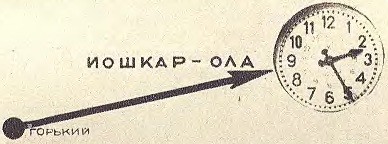

В 1 час 46 минут внизу прошел г. Горький, причем главную помощь своими огнями оказал не сам город, а окружающие его гигантские заводы.

Самолет точно прошел над новым железнодорожным мостом у Горького, и штурман с особым удовольствием вывел стрелку в том месте карты, где была указана Волга. Но, к сожалению, это была на долгое время нашего пути последняя световая точка.

Сейчас же за Волгой места идут глухие, край мало обжитый — леса, болота; не зря тут раньше спасались раскольники в скитах по рекам Керженцу и Ветлуге. Увидеть здесь что-либо ночью невозможно, да и погода готовила нам «сюрприз»: 5—10 баллов облачности. Миновав Горький, самолет врезался в толщу облаков.

Даже луна — последняя наша надежда, позволяющая видеть привычный земной пейзаж, — все реже и реже выглядывала в разрывах облаков. Работа в обеих кабинах стала напряженнее- Штурману видны были лишь подошвы меховых сапог летчика, лежащих на педалях, но по положению ног летчика, по их движениям штурман понимал: летчик тяжело и сосредоточенно работает.

Проверив еще и еще раз свои расчеты за прошлый путь, штурман, загасив огни, внимательно стал смотреть в окна кабины. Ни внизу, ни вверху, ни справа, ни слева ничего не видно — однообразная серая муть. Лишь крылья и моторы видны в бегающем пламени выхлопов. Глазу не за что было зацепиться. Даже как-то терялась вера в то, что внизу есть старая знакомая — твердая земля, а сверху — звезды и луна. В таком полете, да еще на перегруженной сверх всяких норм машине нельзя дать воли мечтанию. Штурман переводил глаза на приборы; скорость— 290, высота — 300, курс — 89, значит летим, значит все в порядке!

А летчик тем временем, не отрывая глаз от приборов, вел и вел машину вслепую. Это был идеальный «слепой полет». Как видно, напряжение здорово измотало летчика: машина нервно закачалась, штурман заглянул в люк к летчику, чтобы спросить, что нужно. Не отрывая взгляда от приборов, летчик жестом потребовал: «Пить». Впервые отвинчена пробка термоса. Штурман попробовал стаканчик губами: «Нет, полный нельзя: обожжется». Налил половину стакана. Летчик маленькими глотками с удовольствием пьет горячий чай с кавказским красным вином «Шамхор». Это испытанный напиток в дальних перелетах — и жажду утоляет и бодрости добавляет. Впервые опробовали его в этом же году в другом дальнем перелете. Самолет шел тогда на высоте 7 тыс. м над Кавказским хребтом. Внизу на 300 км тянулись блестящие ледяные пики Кавказа: Эльбрус с двумя конусами, Ужба, Казбек и множество других. Внизу, под самолетом, на снежном горном плато, ветер поднял метель, а чуть впереди (с высоты это кажется недалеко) виднелось темное синее море и пальмы на побережье. В этот момент впервые штурман налил две чарки кавказского вина, и над Кавказским же хребтом его выпили…

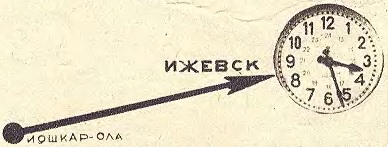

Подкрепившись, летчик еще увереннее погрузился в свою трудную работу. Отсутствие какой-либо видимости ставило штурмана в положение безработного; он взял линейку записи и еще раз установил, что если все течет нормально, то внизу через 5 минут должен быть город Йошкар-Ола. Опять погасил огонь в кабине, лег на пол и, напрягая до боли глаза, стал смотреть; то ли казалось, то ли на самом деле, но глаза нащупали какие-то серые волны. «Видна нижняя облачность под луной», мелькнула у штурмана мысль. На самом деле впереди, в серой пелене, появилось черное пятно — разрыв в облаках. Как раз к этому времени выглянула и луна; хотя и в «полнакала», но светила. В разрыве облаков серебряной ниткой извивалась блестящая при лунном свете река. По времени это должна быть река Кошкага. Она ли? Установить невозможно, так как «окно» в облаках осталось сзади. Можно верить или не верить, но нужно принять к сведению. Через четыре минуты сквозь нижний слой облачности тускло, но достаточно отчетливо слева по борту возникли во тьме огни. Сомнений не было: единственный город на 300 км вокруг — Йошкар-Ола!

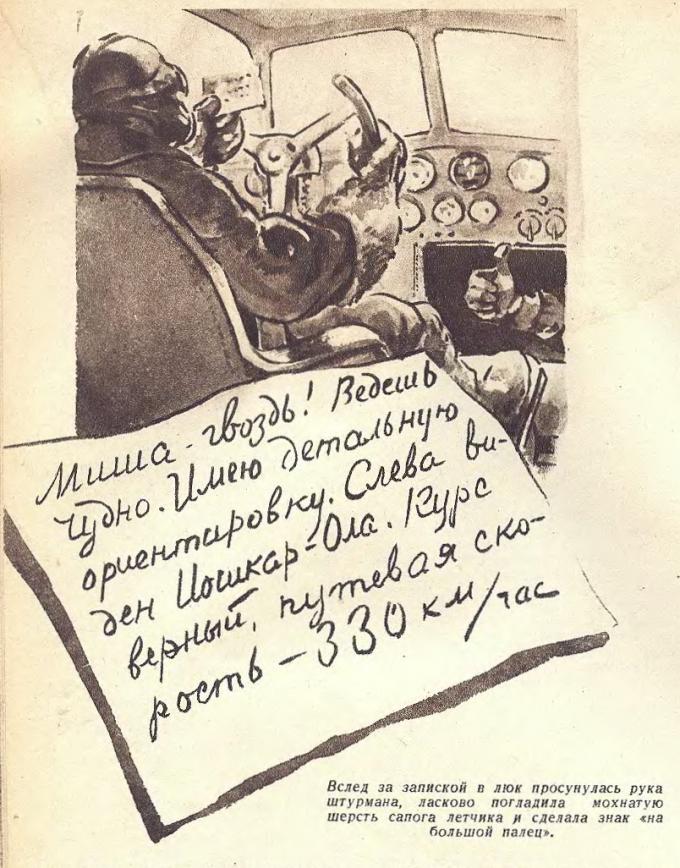

Сразу как-то легче стало на душе, летчик получил записку: «Миша-гвоздь! Ведешь чудно, имею детальную ориентировку, слева виден Йошкар-Ола, курс верный, путевая скорость 330 км в час». Вслед за запиской в люк просунулась рука штурмана и ласково погладила мохнатую шерсть сапога летчика, после чего, сделав знак «на большой палец», рука исчезла. Летчик принял суровый и независимый вид воздушного волка. «Но, но, без сантиментов!» Но в душе был доволен и тронут дружеской лаской.

И когда в бортжурнале была записана цифра предполагаемого времени прибытия в Ижевск: «3.27». то сомнений никаких не было: придем точно и туда.

Доверие к своим дважды проверенным расчетам и показаниям приборов целиком себя оправдало: пришли туда, куда хотели, и в назначенное время. В таких условиях верить чему-нибудь, кроме проверенной техники, нельзя — чувства обманывают, интуиция ошибается и инстинкт фальшивит. «Верь приборам и расчетам» — вот золотое правило для всякого полета вне видимости земли.

Ждали рассвета. Мы шли ему навстречу. Рассвет двигался со скоростью около 1 тыс. км в час, наша машина развивала 330 км в час. Штурману следовало решить интересную задачу: когда самолет повстречает солнце. Штурман определил точно: желанная встреча произойдет в 4 часа 2 минуты.

Первые признаки рассвета почуял летчик; если ночью он спокойно шел напролом по «целине» облаков, то сейчас, в предрассветных сумерках, когда стали обрисовываться между двумя слоями облачности отдельные громадины, летчик стал от них шарахаться в сторону. Это было уже не страшно и не грозило ничем. Самое трудное, осталось позади. А когда между облаками появилась голубая, чуть розоватая полоска неба, штурман наскоро отплясал «нам не страшен серый волк», но был прерван покачиванием машины — летчик вызывает. Из люка в переборке были видны ноги летчика, штурвал, руки на штурвале и, если нагнуться пониже, лицо в кислородной маске.

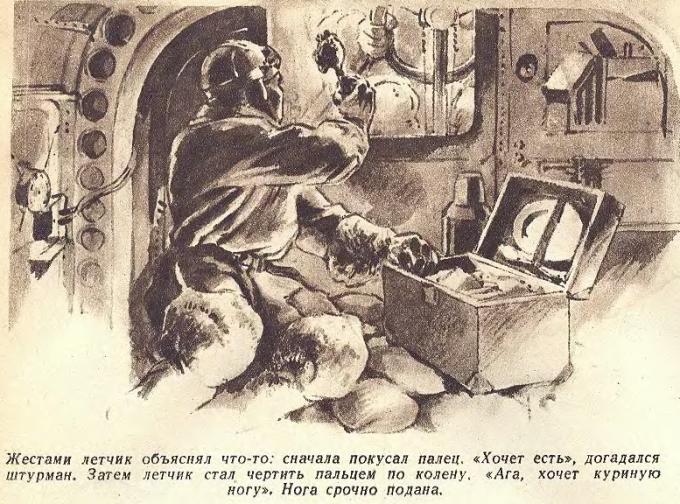

Жестами летчик объяснял что-то: сначала покусал палец — «Хочет есть», догадался штурман. Затем летчик стал чертить пальцем по колену: «Ага, хочет куриную ногу!» Нога срочно подана, но летчик отрицательно качает головой. «Что же?» Опять рисует на колене. «Булку?» Гордое и гневное мотание голобой и самолетом: «Что, дескать, меня булками кормишь?» — «Яблоко?» Дано яблоко. Голова летчика яростно трясется вправо, влево, а палец ясно рисует прямоугольник. «Фу, ты, чорт, он ведь шоколаду просит плитку!»

Шоколад принят быстро и благосклонно, а отвергнутая куриная нога торчит за голенищем мехового сапога.

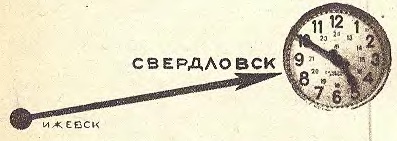

Тем временем рассвело, да и облачность несколько порвалась. Внизу тянулся характерный уральский ландшафт — низкие лесистые холмы, с многочисленными мелкими речками. То и дело открывались большие старинные уральские заводы. Их видно было издалека благодаря громадным прудам — водохранилищам. Очевидно, раньше силу воды использовали для того, чтобы с помощью мельничных колес приводить в движение заводские машины. Свердловск в ясную погоду всегда виден издалека благодаря огромным клубам дыма окрестных гигантов-заводов.

Над Свердловском прошли на высоте 1 тыс м и на подступах к городу встретили восход солнца. Теперь предстоял самый длинный этап нашего пути — 2300 км по прямой от Свердловска до Севастополя. Однако сознание, что самая трудная часть пути уже пройдена, вселяло в нас бодрость и силы для дальнейшего полета.

Но в начале полета особой радости этот участок не сулил: измерив путевую скорость, мы обнаружили, что она снизилась с 330 км в час до 230 км в час. т. е. на 300 км в час, а такая разница и в авиации ощущается.

Кроме того, появилась облачность, хотя и не полная, но очень неприятная — кучевая, с высокими макушками. Лезть в такую облачность на перегруженной машине все руководства по слепому полету явно не рекомендуют. Да если и не знаешь руководства (мы-то знали!), то при подходе к такой туче немедленно это усвоишь: так начинает трясти и бросать самолет, что сразу станешь ученым и скромно обойдешь стороной. А так как эти неприятные облака особенно свирепствовали именно на нужной нам высоте 4—5 тыс. м, нам пришлось идти ниже, на 3000— 3500 м. Такой полет уже нарушал график и вызывал усиленный расход горючего. Ну, так или иначе, а лететь нужно, и, примирясь со всеми неприятностями, мы продолжали путь. Полет на такой небольшой по теперешним масштабам скорости, при встречном ветре, на очень длинном прямом участке пути Володя Коккинаки удачно назвал «пилением». Вот мы и начали «пилить». Вскоре летчик, устав после тяжелой ночной работы, попросил заменить его, чтобы поразмяться и отдохнуть, Подсчитав, какой пункт надо ожидать через час полета, штурман включил управление в своей кабине и сам начал «пиление». Ведение самолета не требовало особых усилий, машина в воздухе держалась спокойно, и лишь встречные тучи в дружеском рукопожатии изредка трясли концы крыльев. Сильно клонило ко сну, и только благодаря большому напряжению воли глаза держались открытыми. Все-таки гораздо привычнее циркулировать по штурманской кабине или лежать на полу, разбираясь в тонкостях пейзажа, чем «пилить».

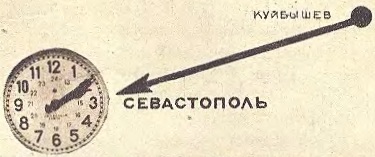

Ну, худо-бедно, полчаса «отхватил», летчик берет управление, а штурман лег на пол искать очередную Бугульму или Бирск. Но, и обнаружив Бугульму на ее старом месте в рассчитанное время, экипаж мало радовался: путевая скорость не думала возрастать — все те же жалкие 230 км в час. Ветерок, очевидно, дул свежий, встречный, по выражению моряков, «мордотык». Шли часы, стрелки часов вращались безотказно, а местность внизу казалось, не изменялась, словно на киноэкране порвалась лента и уже добрые 10 минут виден один и тот же кадр. Самарская лука Волги и г. Куйбышев встречены были довольно приветливо; штурман исполнил по этому поводу «Жигули, мои вы Жигули». (Кстати, петь в кислородной маске очень удобно: сам себя слышишь и других не беспокоишь.)

Волга с этой высоты выглядит не особенно большой и не особенно величественной, так как ее красивые высокие берега сверху незаметны, а все мели, пески и рукава видны хорошо. Караваны барж с буксиром кажутся неподвижными, и лишь струя от колес парохода говорит, что они тоже в движении. Через час с небольшим после г. Куйбышева показался г. Саратов, а потом и г. Энгельс, с многочисленными аэродромами. Заводы в Саратове дружно дымили, и дым шел нам навстречу длинной лентой. Значит, и за Волгой ветер встречный — это признак мало утешительный. Местность после Саратова для ориентировки пошла малоинтересная: поля, речки, поля…

Следующий крупный ориентир: многоводный тихий Дон, над которым прошли несколько раньше расчетного времени. Это нас немного обрадовало — значит, путевая скорость увеличилась. Действительно, теперь она уже 260 км в час. Увеличение небольшое, но идти все же лучше, чем на 230 км в час. Надо сказать, что менять собственную скорость самолета мы не могли, так как летели по графику, и всякое изменение режима полета вело к перерасходу горючего. А режим высоты мы и так не выдерживали из-за кучевых облаков.

Около полудня штурман получил потрясающую записку от летчика: «Саша, воткни ручку и веди машину, а то я боюсь заснуть на ходу». Понятно, что ручка была воткнута с молниеносной быстротой, и, косясь на ноги летчика, уже уползшие с педалей под сиденье, штурман старательно принялся «пилить», с ужасом думая: «А что, если и я засну?» Но, очевидно, и в этом случае ничего страшного не произошло бы; летчик дремал, но только одйим глазом, другой, упорно смотрел на приборы и изредка в люк, на спину штурмана.

Но сну была предоставлена возможность действовать, и 30—40 минут такой дремоты несколько подбодрили и освежили летчика. Через 40 минут он затребовал «чарку» и шоколад, слегка закусил, оставшийся шоколад спрятал в голенище и взялся за управление. Быстро прикинув, что до Азовского моря еще час полета, а такой большой характерный ориентир никак не прозеваешь, штурман догрыз остатки курицы, яблоко, запил горячим чаем с вином, отвалился поудобнее в сиденье и крепко заснул, причем честно — на оба глаза. Маску, чтобы не мешала, снял. Но вот ноги его зашевелились, и летчик получил записку: «Сейчас Мариуполь. Путевая скорость 250 км в 1 час».

Тотчас же за Мариуполем громадная туча прижала нас и принудила опять нарушить график: чтобы пройти тучу на высоте, следовало набрать 8—9 тыс. м, а на это требовалось много горючего. Мы пошли ниже, на высоте 2500 м. Началась сильная болтанка, казалось, что своеобразное эхо удара волн Азовского моря передается в воздух и качает наш самолет. Нам следовало определить направление ветра. В разрыве облаков внизу виднелась морская вода. От порывов ветра она местами подергивалась рябью. Но волны, очевидно, были невелики: обычно хорошо заметные белые гребни не были видны. Определить с высоты направление ветра было трудно. Изредка встречались рыбацкие лодки, но все на ходу, а не на якоре, и по ним что-либо узнать о ветре тоже было нельзя. По промерам выходило, что ветер на высоте полета встречно-боковой, 60 км в час, а ведь нас интересовал сейчас ветер у земли. По этому ветру штурман думал узнать, прошли мы уже полосу плохой погоды или нет.

Вода Азовского моря была красива: прозрачная, темнозеленого цвета, со светлыми матовыми прожилками. С высоты она казалась похожей на малахит. Но сейчас внимание летчиков было занято предстоящей встречей с фронтом. Раз фронт, значит почти всегда низкая облачность, причем может быть многоярусная, может быть с дождем… мало ли что может быть! А экипажу требовалось выйти точно на Севастополь, на малой высоте под облаками. Пробивать облака около Севастополя при малой их высоте было опасно, тем более что начинались уже холмы, а чуть дальше и горы.

Поэтому, когда время подошло к 13 часам 40 минутам, штурман получил от летчика записку: «Облака, наверно, до самой Турции. Где мы сейчас: над морем, или над сушей?» Действительно, нижний слой облаков лежал под самолетом, уходя за горизонт, а сверху толпились гиганты высотой в 9 тыс. м. Ответить точно, где мы летим, было трудно, имелся только расчет. В этот момент, как по заказу, в крохотной «форточке» далеко внизу мелькнула знакомая полоска Арабатской стрелки. После небольшого «производственного совещания» решили пробивать облака здесь, так как здесь наверняка местность ровная и низкая. Рев мотора сразу стих. Машина, носом вниз, по наклонной, снижалась к облачному слою. В передней кабине было слышно, как свистел воздух снаружи, и свист этот в разреженной атмосфере напоминал журчание воды под носом глиссера, развивающего скорость.

В облака вошли на высоте 1500 м, машину сильно тряхнуло. Запахло облаками — сыростью и мятым паром. Серая непроницаемая мгла закрыла все. Остались только приборы. Самолет снижается до 1 тыс. м. Напрасно глаза щупают густую мглу, — внизу не темнеет! Вот 700, 600, 500, 300 и, а желанное потемнение внизу — признак близости земли — не появляется. Дальше пробивать уже опасно. Опять взревели мощные моторы, и машина стала вырываться вверх. Стрелка высотомера медленно поползла: 300— 500—600, и наконец, когда она дошла до цифры 1500, сквозь верхние облака глянуло на нас солнце! Бескрайная белая волнистая равнина напоминала снежную пустыню. Лететь здесь было хорошо, но экипажу обязательно требовалось пробиться к земле и выйти к Севастополю. Припав к нижним окнам кабины, штурман взглядом тщательно обшарил поверхность облаков: нет ли где темного пятна? —это верный признак «окна». После нескольких минут поисков окно нашлось, и даже с видом на какую-то безызвестную станцию и на кусок железнодорожной линии, идущей, вероятно, на Феодосию. «Сделай вираж, увидишь окно», — получил летчик записку и, дав машине большой крен, увидел внизу желанное окно. Чередованием спирали, пикирования и скольжения летчик «протиснулся» сквозь это маленькое отверстие к земле. И тут стало ясно, что через облака мы к земле никогда бы не вышли: высотомер показывал 0 м высоты. Гладкое жнитво и пахота низменной части Крыма тянулись под нами в 60— 70 м. Местность здесь была ниже нашего аэродрома, к уровню которого был приведен высотомер. Во всяком случае, пробивать облака вслепую до показания высотомера 0 не рекомендуется ввиду наличия всяких торчащих предметов — столбов, труб, деревьев и т. п.

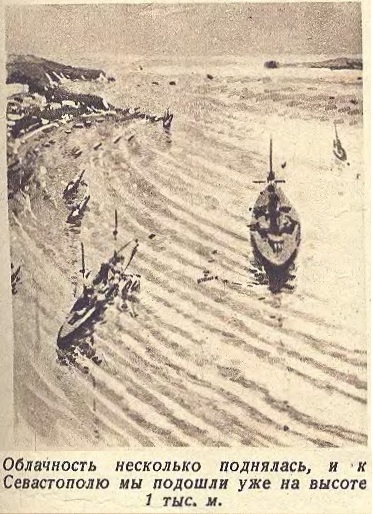

Пошли по курсу на Севастополь бреющим полетом. Земля бежала назад Очень быстро. Справа уходила вдаль ровная, как стол, иссеченная прямыми дорогами крымская низменность. Хлеба были уже сняты, и поля почти пусты. Слева местность повышалась, на горизонте начинались Крымские горы. Изредка небольшие горные речки попадались по пути, и тогда взгляд отдыхал на многочисленных садах, окаймляющих эти речки. Кое-где попадались стада. Интересно и совершенно по-разному реагируют животные на рев моторов: овцы судорожно мечутся и сбиваются в кучи, давя друг друга; лошади, наоборот, не особо торопясь, бегут врассыпную; волы сначала подумают, затем завернут хвост штопором и бросаются куда глаза глядят; гуси, очевидно, не боятся шума совсем — они продолжают свои обычные занятия.

Но вот под нами замелькали крохотные будки, расставленные в шахматном порядке на большой площади. Что это такое? Дачи? — Слишком малы. Склады?— Нет. И тут летчики разглядели «население» этих будок. Громадные стаи белых кур, увидев ужасного коршуна, каким, очевидно, представился им наш самолет, кинулись под прикрытия. Это был питомник кур породы «леггорн». Через несколько минут развернулась богатая садами долина р. Салгира и рядом вырос Симферополь. Облачность несколько поднялась, и к Севастополю мы подошли уже на высоте 1 тыс. м.

Здесь было, значительно лучше: светило солнце, в облаках появились большие разрывы, и высота облачности доходила до 1500 м. Самолет развернулся по ветру. В бухте на якорях стояли корабли, летали гидросамолеты, сновали катеры и шлюпки, выходил на внешний рейд какой-то пароход, усердно дымя. Трудовая жизнь портового города была в полном разгаре.

В 14 часов 45 минут уже на курсе к Москве самолет набирал высоту. До 2 тыс. м дело шло гладко. Но вот над самолетом появились основания кучевых облаков, лететь здесь не хотелось. Пришлось набирать высоту, лавируя между облаками. Беспокоила мысль: неужели и на этом отрезке маршрута облака помешают выдержать профиль полета? К счастью, на высоте 4500 м можно было идти по прямой. Отдельные громады облаков, видимые за многие десятки километров, легко можно было обогнуть, не удлиняя особо путь. Возникал следующий вопрос: а как здесь будет с ветром? Будет ли он мешать нам, как раньше? Но проверить путевую скорость уже через 30—40 км от Севастополя было невозможно. Пока земля была видна, самолет набирал высоту и, следовательно, шел не по прямой. Когда же, достигнув необходимой высоты, легли на курс, облака внизу стали плотнее, и разглядеть земные ориентиры, необходимые для промера скорости, было трудно.

А между тем самолет находился в воздухе уже 15 часов. Горючее подходило к концу. Встречные ветры до Крыма и нарушение графика из-за облаков сделали свое дело. Получив записку: «Как с горючим?», летчик сейчас же дал малоутешительный ответ: «В баке № 3 осталось на 1—2 часа, а в баке №2 сейчас горючее есть, но на сколько его хватит — трудно сказать». Поэтому особенно важно было точно, промерить путевую скорость. Как и обычно, в самый нужный момент где-то сбоку, в облаках, мелькнула узкая щель, в которую штурман успел разглядеть кусок прямой, ровной железнодорожной насыпи, Идущей с запада на восток, причем самая насыпь резко белела на окружающих полях. «Ага, балласт, белая ракушка, узнаю, — подумал штурман.— Это железнодорожная ветка Сарабуз — Евпатория». Отметка на карте сделана, время записано, начало промера путевой скорости есть. Теперь осталось лететь по курсу и ждать следующей точной отметки по земным ориентирам. Тогда, разделив этот отрезок пути на время, за которое самолет его прошел, получим истинную путевую скорость машины.

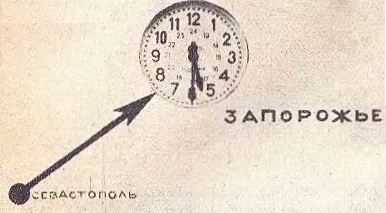

В 15 часов 58 минут в одно из окон в облаках открылся вид на небольшой клочок какой-то особо безрадостной, унылой, пустынной местности: мокрые болотистые пятна, окаймленные изжелта-ржавой растительностью. Но и эта унылая картина сразу подняла настроение штурмана: «Ведь это же знаменитые исторические Днепровские плавни! В них прятались запорожцы». А так как плавни на Днепре лежат как раз поперек курса, штурман ставит на карте , вторую точку и определяет скорость: «Путевая 300». Летчик, расположение которого в самолете не дает возможности хорошо разглядывать землю, удивился: «Как это ты, не видя земли, подсчитал?» — «Как обычно, в окно».

Мы решили садиться в Запорожье.

Имея на борту 2 т груза, мы прошли за 16 часов с немногим добрые 4 тыс. км. Такого результата не знали лётчики ни одной другой страны в мире.

Пока летчик крутой спиралью ввинчивал самолет в это окно, штурман готовился отыскивать Запорожье, изучал карту этого района и одновременно перебрасывал мешки с балластом к задней стенке.

Проходим последние сотни метров, стрелка высотомера ползет все ближе к нулю. На высоте 100 м выскочили под облака. Погода оказывается внизу — дрянь. Моросит противный, мелкий дождь, все мокрое, видимость поганая. Однако нам очень повезло. Влево, километрах в пятнадцати, виднелось старое гнездо запорожского казачества — прославленный остров Хортица, и вскоре глаза, экипажа радовало просторное поле большого аэродрома. Но садиться все же надо против ветра, а вокруг не было никакого ветроуказателя, аэродром пуст. Кто в такую погоду, будет здесь болтаться! Первая попытка сесть закончилась неудачно: поведя самолет к земле, лётчик увидел, что сильно несет вправо, и, дав газ, зашёл еще на круг. При развороте штурман разглядел вдали какой-то двигатель сельскохозяйственного назначения, сильно дымивший, и ветер нес дым от железной дороги..

Мысленно поблагодарив растяпу-машиниста, не умеющего отрегулировать мотор, штурман быстро сообщил о своих наблюдениях летчику. Подобрав на всякий случай ноги, штурман смотрел сквозь окна кабины на быстро растущее впереди проволочное заграждение. Судя по всему, если мы и зацепим забор, то только колесами. Полагаясь на инерцию и вес машины штурман не терял надежды, что забор упадет, а самолет нет. Перед самым забором, используя набранную перед разворотом «лишнюю»: скорость, летчик поднял машину кверху. Она послушно (и это при весе в 500 пудов!) перепрыгнула через забор и мягко покатилась по грунту г. Запорожья…

Результаты этого рейса дали очень много для подготовки дальних скоростных перелетов с большой нагрузкой. Возможности нашего превосходного самолета не исчерпаны, и, выбрав лучшую погоду для пути, мы безусловно добьемся новых, еще более высоких показатей.

источник: Герой Советского Союза комбриг А. БРЯНДИНСКИЙ и майор М. НЮХТИКОВ; Рисунки К. АРЦЕУЛОВА «Рассказ об одном полете» «Техника-молодежи» 08-09/1938