Противолодочный вертолетоносец проекта 10200 «Халзан»

История развития отечественных авианесущих кораблей к настоящему времени достаточно подробно описана во многих трудах. Однако о противолодочном вертолетоносце проекта 10200 «Халзан» они обычно повествуют, так сказать, скороговоркой. Но история этого проекта заслуживает более подробного рассмотрения, ибо в ней содержится много поучительного. Я в то время был начальником отделения перспективного проектирования кораблей ЦНИИ им. акад. АН. Крылова и оказался свидетелем и участником событий вокруг этого проекта, которые развивались следующим образом.

В 1973-1974 годах организациями ВМФ и промышленности с участием ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова была выполнена НИР «Аргус» (руководитель работ по Минсудпрому – главный инженер нашего Института В. В. Дмитриев), посвященная обоснованию построения комплексной противолодочной системы (КПЛС). Для обеспечения функционирования КПЛС в число намечаемых к созданию сил и средств в указанной НИР было предложено включить вспомогательные вертолетоносцы – носители противолодочных вертолетов. Предполагалось, что такие корабли должны будут обеспечивать широкое участие вертолетов в освещении подводной обстановки, поиске подводных лодок, слежении за ними в мирное время и их уничтожении с началом боевых действий. При этом строительство вспомогательных вертолетоносцев предполагалось вести одновременно с постройкой тяжелых авианесущих крейсеров (ТАКР), которые должны были обеспечивать боевую устойчивость надводных сил КПАС от атак авиации противника.

Выполненная в НИР «Аргус» военно-экономическая оценка показала, что для обеспечения ощутимого вклада вспомогательных вертолетоносцев в эффективность КПЛС требуется их крупносерийная постройка, что возможно лишь при низкой строительной стоимости таких кораблей (в пределах не более 80—100 млн. руб.). Поэтому было предложено создавать вспомогательные вертолетоносцы на базе серийно строившихся для Министерства морского флота транспортных судов, причем считалось допустимым пойти на снижение уровня требований, обычно предъявляемых ВМФ к боевым кораблям.

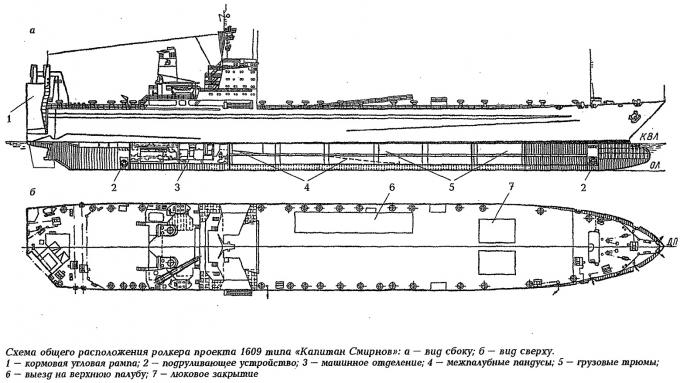

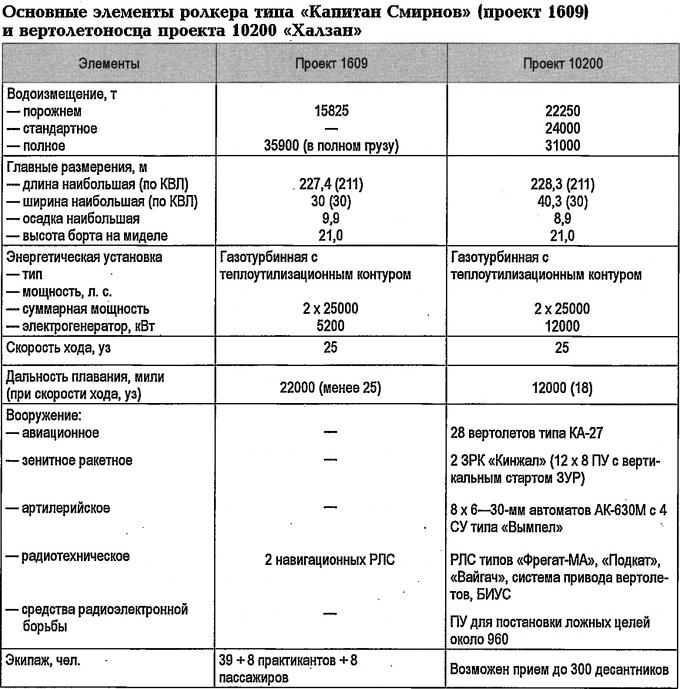

Эта идея нашла свое воплощение в подготовленном в 1977 году тактико-техническом задании ВМФ на разработку проекта 10200 (шифр «Халзан») противолодочного вертолетоносца на базе быстроходного (25 уз) крупнотоннажного судна с горизонтальной грузообработкой (ролкера) проекта 1609 типа «Капитан Смирнов» (строительная стоимость 30 млн. руб.).

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 21 апреля 1977 года намечалось построить в 1981 – 1990 годах на стапеле № 1 Черноморского судостроительного завода (ЧСЗ) в г. Николаеве четыре корабля проекта 10200 в составе серии ролкеров проекта 1609. Тем же постановлением в указанные выше сроки предусматривалось продолжение строительства на стапеле «0» ЧСЗ тяжелых авианесущих крейсеров (ТАКР) проекта 1143 с последовательным (от корабля к кораблю) улучшением их элементов.

Разработка проекта 10200 была поручена ЦКБ «Черноморсудопроект» (г. Николаев) – проектанту ролкера проекта 1609. Главным конструктором корабля был назначен Ю. Т. Каменецкий. Эскизный проект был завершен в конце 1977 года. В нем были рассмотрены четыре варианта: два из них предусматривали создание кораблей, обеспечивающих базирование 28-30 вертолетов и оснащенных перспективными (вариант 1) или существующими (вариант 4) комплексами вооружения, а два других являлись вариантами мобилизационного переоборудования уже построенных судов, на них принималось по 12 вертолетов. Полное водоизмещение корабля во всех вариантах составляло около 30 000 т, а стоимость постройки – в пределах 125-137 млн. руб.

В своем заключении ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова, как и 1-й Институт ВМФ, одобрил вариант проекта с 30 вертолетами типа Ка-27, отметив необходимость внедрения мероприятий по снижению уровней физических полей корабля, в первую очередь, акустического, а также по улучшению остойчивости и непотопляемости. Кроме того, в целях повышения боевой устойчивости было рекомендовано предусмотреть в проекте резервы на обеспечение базирования не только вертолетов, но и перспективных истребителей вертикального взлета и посадки (ВВП) Як-41. Эскизный проект 10200 был утвержден в установленном порядке, и ЦКБ «Черноморсудопроект» приступило к выполнению технического проекта.

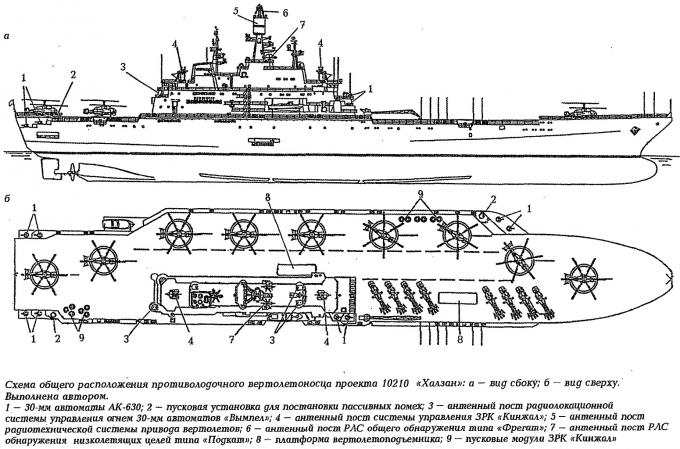

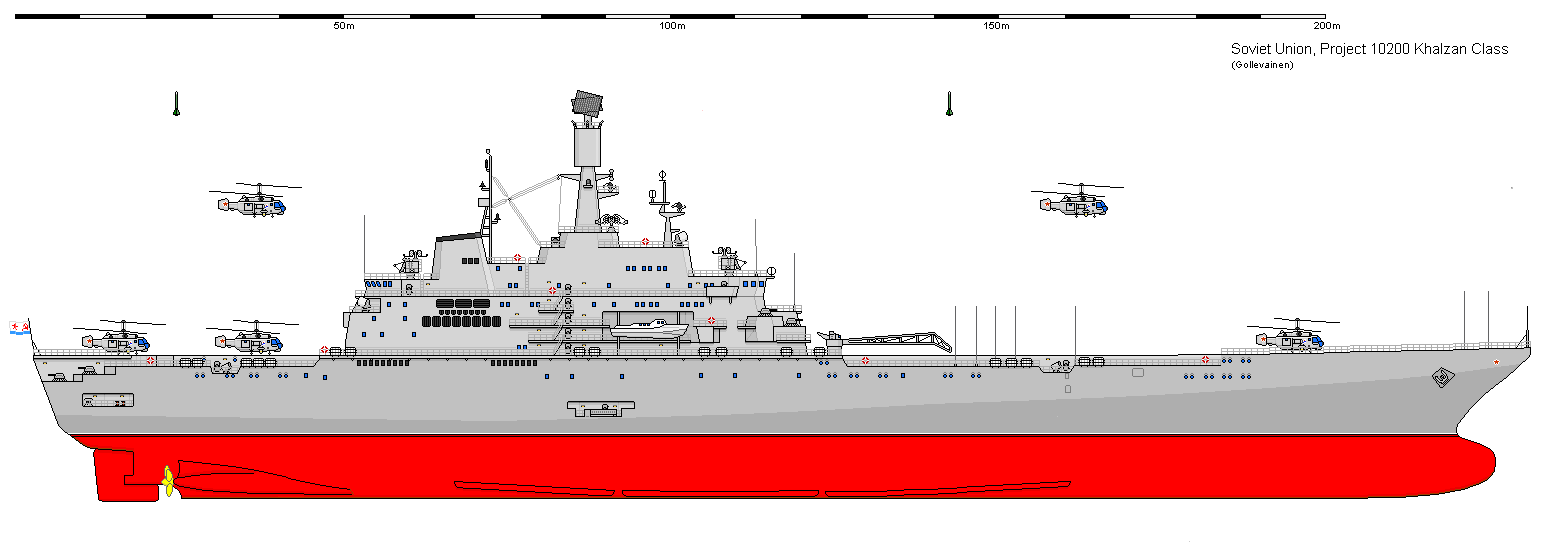

В ходе его разработки из-за размещения развитых радиоэлектронных средств, двух ЗРК «Кинжал» (12 вертикальных пусковых модулей, по 8 ЗУР в каждом), восьми 30-мм автоматов типа АК-630 с 4 радиолокационными системами управления стрельбой типа «Вымпел», внедрения элементов конструктивной защиты, обеспечения возможности приема 300 десантников и т. п., изначально простое судно превратилось в достаточно сложный и дорогостоящий (170 млн. руб.) боевой корабль полным водоизмещением 31 000 т (наибольшая длина 228,3 м, наибольшая ширина 40,3 м, осадка 8,9 м), сходный с ролкером проекта 1609 лишь обводами подводной части корпуса и двухвальной газотурбинной энергетической установкой мощностью 50 000 л. с., оба агрегата которой размещались в одном отсеке.

Корабль имел авианосную архитектуру: свободную полетную палубу со сдвинутой к правому борту надстройкой, в которой находился верхний ангар, вмещавший 6 вертолетов. В нижнем (подпалубном) ангаре, обслуживаемом двумя вертолетоподъемниками, размещалось 22 вертолета. При этом многие требования ВМФ к боевым надводным кораблям (в части живучести, непотопляемости, уровней подводной шумности и прочих параметров) удовлетворить в этом проекте оказалось невозможным. Гидроакустических средств обнаружения подводных лодок корабль не имел. Не было предусмотрено и базирование на нем самолетов ВВП.

Между тем недруги наших авианосцев из Генерального штаба не дремали. Бывший заместитель Главкома ВМФ по ПЛО адмирал Н. Н. Амелько, перешедший из-за разногласий с С. Г. Горшковым на должность заместителя начальника Генерального штаба (ГШ), инициировал пересмотр указанного выше порядка строительства авианесущих кораблей.'26 марта 1980 года вышло постановление ЦК КПСС и СМ СССР, которое коренным образом изменило обстановку в области их создания. Вместо предполагавшегося после завершения в XI пятилетке строительства четвертого ТАКР проекта 11434 перехода к постройке ТАКР проекта 11435 (из политических соображений он именовался тогда вторым кораблем проекта 11434) с самолетами обычной схемы постановление предусматривало строительство на стапеле «0» ЧСЗ двух вертолетоносцев проекта 10200 (со сдачей головного в 1986 г.), а сроки создания корабля проекта 11435 переносились на более поздний период. Одной из причин принятия такого решения формально стало неожиданное заявление завода-строителя о непригодности стапеля № 1, на котором строились ролкеры проекта 1609, для постройки вертолетоносца проекта 10200 из-за возрастания спускового веса последнего (на самом деле завод осознал, что параллельное строительство ТАКР и вертолетоносца будет для него непосильной задачей, но прямо признать это не пожелал).

В сложившихся условиях противолодочные вертолетоносцы проекта 10200 становились наиболее крупными, ценными и важными надводными кораблями XII пятилетки. При этом они должны были создаваться не в дополнение к ТАКР, как это задумывалось, а вместо них, из-за чего возникла совершенно новая ситуация, чреватая развалом налаженного на ЧСЗ процесса строительства ТАКР.

Между тем 1-й Институт ВМФ, рассмотрев в августе 1980 года на своем НТС под председательством заместителя начальника Института контр-адмирала Н. С. Соломенко технический проект 10200, дал по нему положительное заключение. В те времена возражать против постановлений партии и правительства было, мягко говоря, не принято, но сделать что-то следовало. Поэтому Невское ПКБ, начальником и главным конструктором которого был В. Ф. Аникиев, в инициативном порядке и по договоренности с ЦНИИ им. акад. АН. Крылова срочно разработало вариант проекта 10200 в корпусе ТАКР проекта 1143 типа «Киев» и представило его нам на рассмотрение.

В своем заключении по техническому проекту 10200 ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова, не отрицая целесообразности создания противолодочного вертолетоносца, и отметив, что он становится одним из наиболее ценных и важных кораблей XII пятилетки, сконцентрировал внимание на недопустимости создания такого корабля с допущенными в проекте (в соответствии с ТТЗ ВМФ) отступлениями от действующих требований ВМФ в части живучести корабля и его энергетической установки (она размещалась в одном отсеке, как и на любом гражданском судне), непотопляемости и уровней физических полей. Поскольку эти недостатки были обусловлены использованием в качестве базы корпуса и оборудования ролкера проекта 1609 и поэтому являлись практически неустранимыми, мы сделали вывод, что создание такого корабля в варианте ЦКБ «Черноморсудопроект» является недопустимым. Между тем, отмечалось в нашем заключении, разработанный Невским ПКБ вариант противолодочного вертолетоносца с использованием корпуса и основного оборудования крейсера проекта 1143 как упрощенной модификации последнего удовлетворяет не только ТТЗ ВМФ на проект 10200, но и всем действующим требованиям ВМФ.

Выполненная ЦНИИ им. акад. АН. Крылова сопоставительная оценка военно-экономической эффективности вариантов корабля проекта 10200 показала, что при решении задачи обнаружения подводных лодок в мирное время стоимость потребного наряда кораблей разработки ЦКБ «Черноморсудопроект» будет в 2-3 раза выше, чем при использовании кораблей по варианту Невского ПКБ.

В условиях военного времени преимущества корабля в варианте Невского ПКБ будут еще более существенными ввиду его более высокой боевой устойчивости, в частности, вследствие возможности нормального использования с него истребителей Як-41. В итоге Институт рекомендовал вести дальнейшую разработку проекта 10200 в варианте Невского ПКБ, как полноценного боевого корабля.

Заключёние ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова, как это полагалось в те времена, в начале сентября 1980 года представили не только в МСП и ЦКБ – проектантам, но и в 1-й Институт ВМФ. Если мне не изменяет память, то, учитывая важность вопроса, мы послали свое заключение также и в Главное управление кораблестроения (ГУК) ВМФ, с которым у нас в ту пору были прекрасные отношения. Руководство МСП поначалу отнеслось к нашему демаршу без энтузиазма, но рассматривать проект 10200 на Президиуме НТС не спешило, ожидая реакции ВМФ.

Тем временем вышел из оцепенения и центральный аппарат ВМФ. Главком С. Г. Горшков, выйдя из отпуска, отнесся с крайним неудовольствием к одобрению «Халзана» 1-м Институтом ВМФ. Его начальнику, вице-адмиралу В. Н. Бурову, предписали разобраться в ситуации и доложить. В конце сентября он провел новый НТС, дезавуировавший решения предыдущего и пришедший к тем же выводам, что и наш Институт. Но вопрос «завис», так как его положительное решение требовало пересмотра Постановления ЦК и СМ. Заместитель председателя Комиссии СМ СССР по военно-промышленным вопросам А. И. Вознесенский всецело находился на нашей стороне. Наша позиция нашла понимание и в Оборонном отделе ЦК КПСС, где автору этой статьи пришлось давать соответствующие пояснения заведующему сектором судостроения И. В. Коксанову.

В ноябре 1980 года проект 10200 рассмотрели на Президиуме НТС МСП. Докладывать заключение Института пришлось мне. В своем выступлении я, помимо всего прочего, обратил внимание и на то, что в промежутке между четвертым и пятым ТАКР заводу и министерству гораздо выгоднее строить вертолетоносец не по принципиально новому проекту (в проекте 10200 от исходного проекта ролкера мало что осталось), а на базе хорошо освоенных технических решений проекта 1143. В итоге разработанный ЦКБ «Черноморсудопроект» технический проект 10200 «Халзан» МСП не утвердило, что в практике того времени случалось крайне редко.

Окончательно вопрос решался на состоявшемся в декабре 1980 года совещании у министра обороны маршала Советского Союза Д. Ф. Устинова. На нем присутствовали: начальник ГШ маршал Советского Союза Н.В. Огарков, его заместитель по морской части адмирал Н. Н. Амелько, начальник вооружений генерал-полковник К. А. Трусов; от ВМФ: Главком адмирал флота Советского Союза С. Г. Горшков, его заместитель по кораблестроению и вооружению адмирал П.Г. Котов, начальник Главного управления кораблестроения вице-адмирал Р. Д. Филонович, начальник Главного штаба ВМФ адмирал флота Г.М. Егоров, начальник 1-го Института вице-адмирал В.Н. Буров; от МСП: министр М.В. Егоров, его первый заместитель И.С. Белоусов, и.о. директора ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова В. В. Дмитриев и главный конструктор проекта 10200 Ю. Т. Каменецкий.

Вопрос обозначил С. Г. Горшков. После него со своими докладами выступили В.Н. Буров и В. В. Дмитриев, огласив согласованную позицию о неприемлемости «Халзана» и необходимости продолжения строительства на стапеле «0» ЧСЗ серии ТАКР с последовательным улучшением их элементов. Предоставляя слово В. В. Дмитриеву, министр обороны охарактеризовал ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова как институт

«комплексный, учитывающий интересы военных и гражданских».

По ходу этих докладов Д. Ф. Устинов несколько раз восклицал:

«Как же так вышло?»

Затем выступил Н. Н. Амелько, заявивший, что для проекта 10200 вопросы живучести не имеют значения, так как искать лодки этот корабль должен в мирное время (у нас нет системы SOSUS и «Халзаны» нужны для восполнения этого недостатка), а в военное – использоваться в качестве десантного вертолетоносца. На этом его прервал Д. Ф. Устинов, заметив, что «делить военные корабли на боевые и мирного времени – неправильно, все они должны полностью отвечать требованиям ВМФ».

Н. В. Огарков усомнился в оправданности создания ТАКР, считая, что их могут легко уничтожить, нам не следует повторять то, что США сделали 35 лет тому назад. Далее он посетовал на недостаточные, по его мнению, десантные возможности нашего ВМФ (1,5 дивизии – это очень мало), их повысить может «Халзан», его надо делать с десантными возможностями. В представленном виде корабль проекта 10200, наверное, строить не следует. Однако то, что произошло, нельзя оставить без последствий. Ведь были утвержденные Главкомом ВМФ ТТЗ эскизный и технический проекты, решение Политбюро с упоминанием проекта 10200, а теперь проект бракуют.

«Странное совещание, в ВМФ нет порядка»,

– этими словами закончил свое выступление начальник Генерального штаба.

Далее слово брали И. С. Белоусов, М. В. Егоров и С. Г. Горшков. Все они поддержали докладчиков и развивали их идеи, причем Главком заявил, что он не согласен с начальником ГШ и за авианосные крейсера

«будет биться».

Д. Ф. Устинов отреагировал на это репликой:

«Я тоже за то, чтобы строить большие корабли, но не в 100 тыс. тонн».

Итог рассмотрению проекта подвел Д. Ф. Устинов. Он отметил, что наука с задачей не справилась. Надо выяснить, кто конкретно вовремя не разобрался в этом вопросе в промышленности и во флоте. Предложенный проект 10200 в любом варианте сомнителен. Второй корабль проекта 11434 с повышенными боевыми возможностями надо строить, сбалансировав его элементы. Следует установить, нужен ли еще больший авианосец. Надо рассмотреть состояние дел с ПЛО на флоте, для чего создать тройственную (Горшков, Егоров, Амелько) комиссию и дать ей на работу три месяца. Надо поработать и по «Халзану», но строить его следует лишь при наличии второго свободного стапеля.

На вопрос Н. Н. Амелько:

«Что, мы начали пересматривать "Аргус"?».

Д. Ф. Устинов ответил:

«Если надо, придется откорректировать».

Мы, не присутствовавшие на совещании, с нетерпением ждали в Минсудпроме возвращения его участников. Вернувшись, М. В. Егоров собрал всех причастных у себя и провел «разбор учения». Сначала И. С. Белоусов подробно и «в красках» описал ход разбирательства (у меня сохранились краткие записи его рассказа, коими я здесь и воспользовался). Затем М. В. Егоров по-отечески поругал всех нас:

«Искали гнилой компромисс, кто кого перехитрит, а попали в один мешок и кому больше оглоблей достанется, сами разбирайтесь».

Надо заметить, что никаких «оргвыводов» за этим не последовало, хотя министр сгоряча и пообещал:

«Отделаетесь, наверное, выговорами, хотя раньше за такое дело и головы могли полететь».

Далее он поручил Институту разобраться еще раз в эффективности сравниваемых кораблей, отметив уместность наличия в Институте соответствующего подразделения, которое воспринимает и Д. Ф. Устинов, при этом припомнив, что предыдущий министр обороны А. А. Гречко считал подобные подразделения в промышленности вредными.

В течение трех последующих месяцев Невское ПКБ выполнило подробную проработку противолодочного вертолетоносца с десантными возможностями в корпусе ТАКР (проект 10200М), а представители 24-го и 1-го Институтов ВМФ, а также филиала 30-го Института ВВС провели с генштабистами, по сути, военно-морскую игру, в ходе которой сторонникам Н. Н. Амелько так и не удалось доказать ненужность для нашего флота авианосцев.

Активную положительную роль в этом мероприятии сыграли начальник отдела 1-го Института ВМФ В. П. Кузин и начальник управления 24-го Института В.М. Колесников. В нашем Институте также выполнялись необходимые оценки и готовились соответствующие плакаты. Итогом всех этих работ явилось совместное «Заключение Институтов МО, ЦНИИ им. Крылова и Невского ПКБ МСП по результатам проектных проработок противолодочных вертолетоносцев типа пр. 10200М». Составляли мы его в Петродворце, на базе 24-го Института. В нем содержались следующие выводы.

- Для обеспечения наиболее эффективного решения задач комплексной противолодочной системы в ее состав должны включаться авианесущие корабли, обладающие высокими поисковыми возможностями и обеспечивающие боевую устойчивость группировок противолодочных сил от ударов противника.

- Наиболее эффективно задачи, возложенные на авианесущие корабли, решает тяжелый авианесущий крейсер проекта 11434-2, который при одинаковых поисковых возможностях с противолодочным вертолетоносцем проекта 10200М имеет преимущество по возможности обеспечения боевой устойчивости противолодочных сил примерно в 2 раза. В результате по критерию «эффективность – стоимость» ТАКР проекта 11434-2 в решении задач борьбы с подводными лодками в 1,5 раза превосходит противолодочный вертолетоносец проекта 10200М.

- Создание противолодочного вертолетоносца проекта 10200М нецелесообразно, так как он не может обеспечить достаточный уровень боевой устойчивости противолодочных сил, входящих в состав группировки.

Кроме того, в заключении отмечалось, что в интересах наращивания противолодочных возможностей ВМФ разработку проекта 11780 нового крупного (водоизмещение до 30 000 т) десантного корабля с доковой камерой и групповым базированием вертолетов целесообразно вести с учетом возможности его привлечения к решению и противолодочных задач (этот корабль в то время предполагалось строить в Калининграде на заводе «Янтарь», но намерение так и осталось нереализованным).

31 марта 1981 года заключение подписали: начальник 24 Института ВМФ вице-адмирал B.C. Бабий, начальник 1-го Института ВМФ вице-адмирал В. Н. Буров, начальник Филиала 30-го Института ВВС генерал-майор авиации В. И. Минаков, и.о. директора ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова В. В. Дмитриев и начальник Невского ПКБ В. Ф. Аникиев.

Докладывать это заключение и другие результаты нашей работы в данном направлении в Минсудпроме на совещании у М.В. Егорова пришлось мне. Все сошло достаточно гладко, поскольку министр был уже хорошо подготовлен к восприятию наших взглядов и к тому же знал отношение к ним «в верхах». Военные докладывали «Заключение» по своим каналам без нашего участия. Вскоре вышло правительственное решение о постройке корабля проекта 11434-2 (то есть по проекту 11435) и о закрытии проекта 10200.

Небезынтересно отметить, что такая же судьба вскоре постигла и другое сходное предложение из НИР «Аргус»: создать на базе серийно строящихся на ЧСЗ больших морозильных рыболовных траулеров (БМРТ) проекта 1288 «дешевый» корабль освещения подводной обстановки (ОПО), практически не вооруженный, но оснащенный опускной ГАС и соответствующими средствами сбора и обработки информации о подводной обстановке. Такой проект 10220 был разработан ЦКБ «Восток» (главный конструктор М. Н. Беляев) и одобрен всеми инстанциями, кроме самого Главкома ВМФ.

Всем нам тогда казалось, что подобный сравнительно недорогой корабль будет полезен для контроля узкостей, например, проливов Курильской гряды, на предмет проникновения чужих подводных лодок.

Иначе рассудил Главком ВМФ СССР С. Г. Горшков. При рассмотрении технического проекта 10220 он молча выслушал выступления главного конструктора, институтов ВМФ, ГУКа и мое (с заключением Минсудпрома), а затем в сердцах хлопнул ладонью по столу и изрек:

«Мне такой корабль, который стоит и ждет, когда его утопят, не нужен!».

В ретроспективном плане следует заметить, что в истории с проектами 10200 и 10220 все к ним причастные получили хороший урок: легковесность первоначального замысла (желание «купить на грош пятаков») и недостаточно тщательная проработка возможностей его реализации чуть не привели к весьма неприятным для нашего военного судостроения последствиям.

Литература

- Васильев А.М. О работах института в области авианесущих кораблей. Флагман корабельной науки (Воспоминания, 2005 г.). – СПб. : ФГУП ГНЦ «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова», 2005. – С. 111 – 112. История отечественного судостроения. – Т. V. – СПб. : Судостроение, 1996. – С. 323.

- Козлов С.М., Ивженко В.К. Первое отечественное крупнотоннажное судно с горизонтальной грузообработкой «Капитан Смирнов» // Судостроение. – 1980. – № 3. – С. 7 —9.

- Худяков ЛЮ. О концепциях по вопросу создания отечественных авианесущих крейсеров // Морской сборник. – 1991. – № 12. – С. 7-12.

- Fleet Naval & Maritime Review. – 2004. – № 1. – P. 59.

источник: А. М. Васильев «Противолодочный вертолетоносец проекта 10200 «Халзан»» сборник «Гангут» вып.47