Пришелец из будущего

Восемь с половиной десятилетий назад на испытания вышел первый в мире четырехосный полноприводный грузовик CAW английской фирмы Guy Motors. Вскоре появилось еще несколько подобных автомобилей, включая отечественный ЯГ-12. Они настолько обогнали свое время, что машины аналогичного класса получили широкое распространение только спустя десятилетия.

Даешь внедорожники!

Стране Советов, приступившей в конце 1920-х гг. к индустриализации, настоятельно требовался современный и многочисленный автомобильный транспорт, но особенно – машины повышенной проходимости. Без них были невозможны и перевозки по слаборазвитой дорожной сети, а тем более освоение обширных районов Средней Азии, Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Но больше всего подобными вездеходами интересовались вооруженные силы. Именно военные ведомства разных стран первыми разработали подробные технические требования на автомобили повышенной проходимости.

В то время самым простым, надежным и экономически оправданным способом повышения проходимости автомобиля с колесной формулой 4×2 считалась замена заднего моста двухосной тележкой. Еще лучшие характеристики показывали машины, у которых на колеса задних мостов монтировались съемные гусеничные ленты. Многие фирмы Европы и Америки уже развернули производство таких образцов. А потому в начале 1930-х гг. весьма остро стояла проблема оснащения Красной Армии трехосными (или, как тогда их называли, шестиколесными) грузовиками. Но самую высокую проходимость обещали показать машины с колесной формулой 6×6 и 8×8.

Предтеча

Раньше других за воплощение идеи взялись специалисты столичного Научного автотракторного института (НАТИ) и Ярославского государственного автомобильного завода (ЯГАЗ) №3. Москвичи разработали новый трехосный грузовик, получивший целый ряд оригинальных узлов. Среди них – демультипликатор, главная передача и рессорно-балансирная подвеска задней пары ведущих мостов.

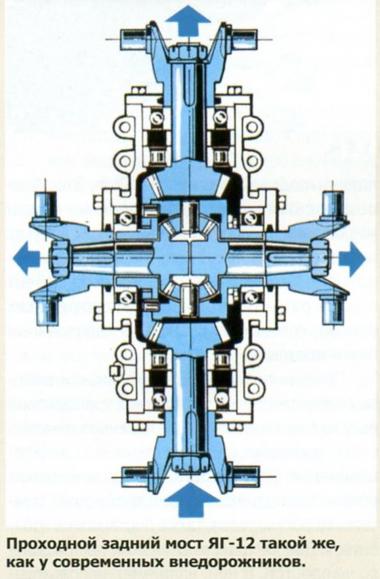

За основу взяли серийную модель Я-5, от которой заимствовали двигатель, радиатор, переднюю ось, руль, бензобак, кабину и оперение. Проект, получивший обозначение НАТИ-Я-9Д, в целом понравился ярославцам. Но с применением червячной главной передачи они не согласились, поскольку уже освоили изготовление аналогичного узла с коническо-цилиндрическим редуктором собственной конструкции. В нем верхнее расположение ведущей конической шестерни решало проблему привода заднего моста. Кроме того, обеспечивались простота монтажа, меньший износ, более высокий к.п.д. и возможность восстановления агрегата почти на любом ремонтном или машиностроительном предприятии. Кстати, сходную конструкцию проходных мостов имеют современные полноприводные ЗИЛы, «Уралы» и КамАЗы.

Зато появление демультипликатора, заметно расширявшего диапазон тяговых усилий, нашло единодушное признание. Такую же реакцию вызвала подвеска задних колес типа WD, разработанная в НАТИ. Своим названием она обязана инженерам британского военного министерства (War department). Благодаря удачному решению данная конструкция (ныне известная как рессорно-балансирная тележка) получила широчайшее распространение на трехосных автомобилях, в первую очередь – армейских.

Конструктивно подвеска на ЯГ-10 выглядела следующим образом. Оба ведущих моста с каждой стороны были связаны двумя перевернутыми полуэллиптическими рессорами. Их средние части закреплялись на кронштейне (башмаке), поворачивающемся относительно цапфы, которая приклепывалась к лонжерону рамы. Реактивные моменты от передачи тягового усилия воспринимали две продольные тяги, а дополнительную степень свободы задним мостам давали надетые на их чулки бронзовые сферические сухари внушительных размеров, которые к тому же позволяли избежать скручивания рессор. Каждый из сухарей был охвачен кронштейном, с проушинами которого соединялись концы коренных листов рессор.

Благодаря тому, что правая и левая пары рессор могли качаться независимо друг от друга, каждая из двух задних осей автомобиля поднималась, опускалась и наклонялась в любую сторону, сохраняя горизонтальное положение рамы. При движении грузовика по неровностям все колеса сохраняли постоянный контакт с опорной поверхностью, а нагрузка между ними распределялась равномерно. При соответствующей мощности мотора это позволяло штурмовать бездорожье, совершенно недоступное двухосным машинам.

После установки на Я-5 двухосной задней тележки с проходными мостами детище НАТИ и ЯГАЗ получило обозначение ЯГ-10. В ноябре 1931 г. построили первый опытный образец. На второй установили (впервые в отечественной практике) демультипликатор, позволявший понижать скорость и увеличивать силу тяги в 1,4 раза на любой ступени в коробке передач.

Грузоподъемность машины возросла до 8 т (5 т на бездорожье), увеличилось и число передач – восемь вперед и две назад. Чтобы автомобиль полной массой почти 15 т обладал удовлетворительной динамикой, на него установили двигатель Hercules-VXC мощностью 93,5 л.с. с коробкой передач Brown Lipe-554.

Первую колонну из новых автомобилей сформировали в начале 1932 г., к XVII Всесоюзной конференции ВКП(б). Тогда же они совершили испытательный пробег по маршруту Ярославль – Минск – Ярославль. Более серьезную проверку ЯГ-10 прошел на специальном полигоне Управления механизации и моторизации (УММ) РККА. Его максимальная скорость составляла 45 км/ч, а с 8 т груза он двигался со средней скоростью 30–32 км/ч и мог преодолеть подъем до 20°.

Испытатели отмечали хорошую работу двухосной тележки. Для повышения проходимости по мягким грунтам на колеса задних мостов могли надеваться гусеничные цепи типа overral, которые удерживались на шинах силой трения. Обширные испытания помогли устранить недостатки автомобиля и провести его модернизацию в ходе серийного производства. Правда, отсутствие отечественного двигателя соответствующей мощности не позволило развить выпуск машины. Военное ведомство, более других заинтересованное в трехосном автомобиле, забронировало оставшиеся в распоряжении предприятия моторы Hercules именно для ЯГ-10. Всего в течение 1932–1940 гг. изготовили 323 такие машины.

Битва умов

На основе ЯГ-10 планировали создать образец с еще лучшей проходимостью и большей грузоподъемностью. В начале 1932 г. на заводе для этого сложились благоприятные условия. Военные, учитывая результаты испытаний трехосных машин, пришли к выводу, что армии требуется техника, способная перевозить людей и грузы по полному бездорожью в полосе боевых действий. Научно-технический комитет УММ РККА оперативно реагировал на появлявшиеся зарубежные новинки. А проблема проходимости в ту пору в мире решалась установкой гусениц вместо заднего ведущего моста.

Ярославский автозавод получил задание разработать на базе Я-5 полугусеничную модификацию по типу французского вездехода «Сомуа». Но едва конструкторы приступили к работе, как последовал новый заказ – создать полноприводный четырехосный грузовик по образу и подобию «засвеченного» в 1931 г. и уже проходившего испытания английского автомобиля CAW компании Guy Motors.

Армейское руководство очень торопилось, и руководство ЯГАЗ получило четкое указание: догнать британских соперников до того, как их новинка появится на мировом автомобильном рынке. Ведь фирмы Armstrong Siddley и Leyland уже проектировали аналогичные изделия! В итоге ярославцам удалось спроектировать далеко не простую машину в рекордно короткие сроки.

Прелюдия к четырехоснику

Разработку грузовика, получившего индекс ЯГ-12, возложили на заведующего конструкторским отделом завода Алексея Семеновича Литвинова. Ему всячески содействовал директор предприятия Василий Алексеевич Еленин (оба позднее были репрессированы). Немало смелых решений в проект внесли конструкторы В.А. Ивлиев, И.В. Гангин, Г.М. Кокин. Расчеты выполнил молодой инженер Виктор Васильевич Осепчугов, впоследствии главный конструктор Львовского автобусного завода и профессор МАДИ. Технологические процессы разработал заведующий опытным производством П.И. Попрыкин.

Создание перспективного автомобиля с колесной формулой 8×8, относительно простого и надежного, стало в высшей степени заманчивой целью. В самом деле, с одной стороны, наличие четырех осей позволяло распределить полную массу машины между большим числом колес, с другой – использование всех мостов в качестве ведущих давало возможность реализовать весьма высокое по сцеплению с грунтом тяговое усилие.

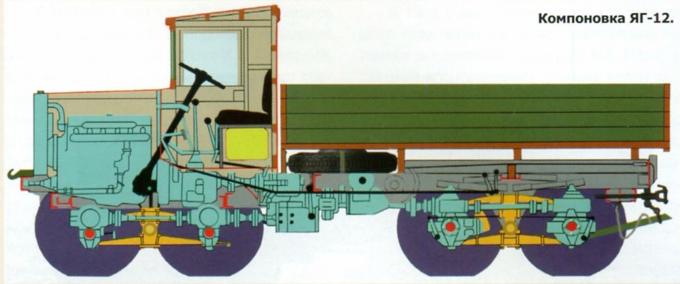

Чтобы не ухудшать маневренность, надлежало сделать поворотными колеса либо двух, либо всех осей. В результате остановились на схеме со спаренными мостами (передняя и задняя двухосные тележки) и управляемыми колесами двух первых осей.

Надо сказать, в то время в мире четырехосные автомобили делали или сравнительно легкими (грузоподъемностью 4–6 т) с очень высокой проходимостью, или с обычной трехосной проходимостью, но тяжелые (собственная грузоподъемность 10–12 т и до 8–12 т на прицепе). Они предназначались для организации массовых перевозок в районах, лишенных железнодорожного сообщения и сети дорог с твердым покрытием. Специалисты ЯГАЗа, по сути, избрали собственный путь, решив совместить высокую грузоподъемность с проходимостью.

Вполне естественно, агрегатной базой для новой модели стал уже проверенный эксплуатацией ЯГ-10. Чтобы превратить его в качественно иную машину с колесной формулой 8×8, пришлось с чистого листа создавать переднюю двухосную тележку с четырьмя ведущими и управляемыми колесами, доработать трансмиссию и подбирать потяжелевшему грузовику мотор с лучшими характеристиками. Задняя тележка, отлично проявившая себя в работе, осталась неизменной. Позднее, в процессе изготовления первого образца, от многих решений отказались по технологическим и другим соображениям.

Составляющие успеха

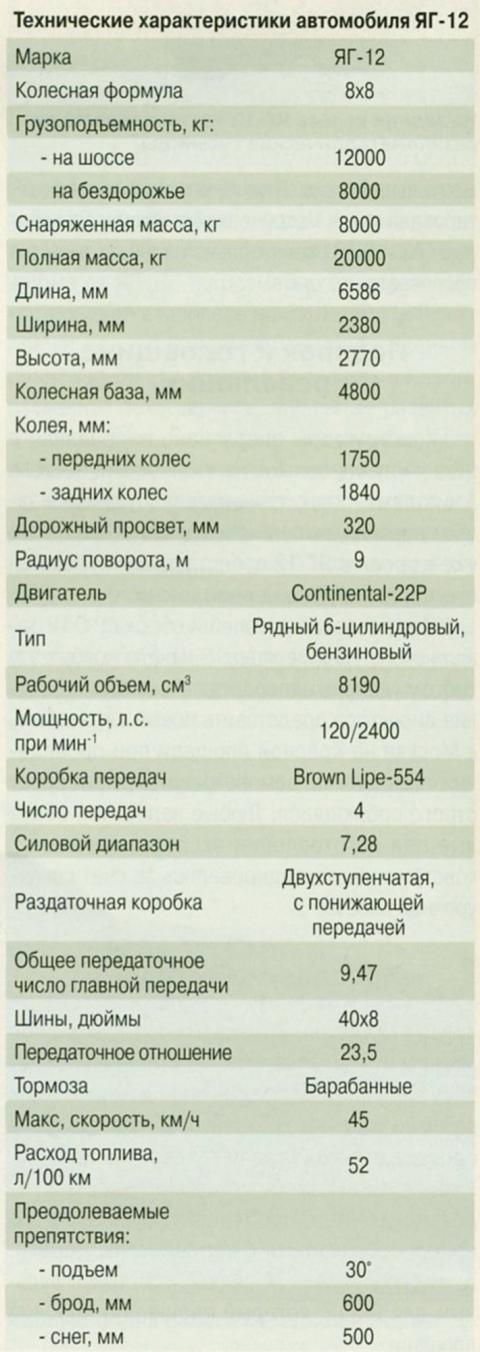

Подходящего отечественного двигателя тогда не было, потому использовали американский рядный шестицилиндровый Continental-22P, который при рабочем объеме 8190 см³ выдавал 120 л.с. Многодисковое сухое сцепление и механическую четырехступенчатую коробку передач Brown Lipe-554 без изменений заимствовали от ЯГ-10. Крутящий момент на двухосные переднюю и заднюю тележки передавался от специально спроектированной раздаточной коробки, которую связывали с коробкой передач и главными передачами второго и третьего ведущих мостов карданные валы. Усилие на первый и четвертый ведущие мосты передавали отдельные карданные валы от второго и третьего соответственно.

Закрепленная на подрамнике силового агрегата раздаточная коробка с прямой и понижающей ступенями, впервые примененная в отечественном автостроении, в условиях бездорожья значительно увеличила силовой диапазон трансмиссии. Кроме того, она обеспечивала привод лебедки, также ранее не устанавливавшейся на советских грузовиках. Из-за отсутствия на заводе оборудования для нарезания косозубых шестерен в трансмиссии ЯГ-12 использовались прямозубые, и во время движения грузовик издавал характерный «подвывающий» звук.

Абсолютной новизной отличался привод передних колес. Здесь конические одинарные главные передачи жестко крепились к раме машины, а крутящий момент к управляемым колесам передавали короткие поперечные карданные валы; на обоих концах каждого из них установили универсальные открытые шарниры равных угловых скоростей, что вкупе с изогнутыми балками мостов позволило выполнить подвеску по схеме De Dion. Это обеспечило снижение неподрессоренных масс и увеличение грузоподъемности. Роль упругих элементов и одновременно балансиров выполняли две пары расположенных с обеих сторон рамы обратных полуэллиптических рессор, которые опирались на неразрезные балки мостов.

Поскольку в те годы особенности работы полноприводных многоосных трансмиссий еще не были изучены, А.С. Литвинов отказался от межосевых или межтележечных дифференциалов. От дефицитных тогда конических роликоподшипников, еще и требующих тщательной регулировки, также постарались избавиться. Все же трансмиссия получилась далеко не простой. В ней, например, использовалось девять карданных валов, 18 универсальных шарниров, 30 шариковых и 12 роликовых подшипников. Поэтому, опасаясь ошибок при сборке, конструкторы составили специальные контрольные схемы для проверки направления вращения шестерен.

Основные узлы и агрегаты монтировались на раме, которая состояла из склепанных швеллеров разного сечения. Конструкция получилась надежной, хотя и несколько тяжеловесной.

Серийный рулевой механизм червячного типа от Я-5 связали продольной рулевой тягой с управляемыми колесами второй оси и уже через них еще одной продольной тягой – с колесами первой оси. Рабочие колодочные тормоза установили только в колесах задней тележки. Их механический привод снабдили таким же вакуум-усилителем, как и на ЯГ-10. Внутренний диаметр тормозных барабанов составлял 460 мм (больше, чем у современных «Уралов» и КамАЗов), а ширина колодок – 100 мм. Стояночный тормоз ленточного типа разместили на заднем выходном валу раздаточной коробки, благодаря чему он через трансмиссию действовал на все колеса.

Для буксировки прицепа предусмотрели стержневую сцепку. Лебедку разместили под грузовой платформой между передней и задней тележками, вследствие чего обеспечивалась подача троса как назад, так и вперед. Для стоянки ЯГ-12 на косогоре применили горный упор, крепившийся к картеру четвертого моста. Водитель и два пассажира находились в закрытой деревянной кабине, позади которой располагалась несколько укороченная грузовая платформа от ЯГ-10, по размерам близкая к той, что позднее ставилась на ЗИЛ-130. 164-литровый бензобак разместили под сиденьем водителя. ЯГ-12 получил стандартные шины размером 40×8 дюймов, лишенные развитых грунтозацепов. Для их накачивания на коробке передач стоял поршневой компрессор.

С целью преодоления рыхлых участков дороги и уверенного движения по мягкому грунту на сдвоенные колеса задней тележки надевались резинометаллические гусеницы шириной 460 мм. Запасное колесо разместили под грузовой платформой вблизи кабины с правой стороны. Слева напротив находился инструментальный ящик. Важно, что машину спроектировали уже в метрической системе, на которую ГАЗ и ЗИС окончательно перешли только в послевоенные годы.

Подарок к годовщине революции

Конструкторы оперативно направляли в цеха чертежи, больше напоминавшие эскизы. А чистовые, подготовленные по существовавшим нормам, выполнили только в 1933 г. Но уже в проекте ЯГ-12 представлялся вершиной отечественной инженерной мысли.

Изготовление деталей и сборка ЯГ-12 заняли около трех месяцев. В начале ноября эту работу удалось завершить. Учитывая обещание директора представить новый автомобиль в Москве на Красной площади при проведении праздничной демонстрации, график работ строго соблюдался. Любые задержки, обычные при изготовлении экспериментальных конструкций, ликвидировались за счет сверхурочной работы.

Ярославский триумф

ЯГ-12 (имени «Правды») без каких-либо предварительных испытаний отправили в столицу для участия в праздничной демонстрации во главе колонны трехосных ЯГ-10, идущих в порядке штатной сдачи готовой продукции. Уже в пути автомобиль показал высокие ходовые качества, особенно исключительную приспособляемость к неровностям дороги. А следующий день, 7 ноября, стал триумфальным для ЯГ-12, который прошел по Красной площади.

В Москве с ним подробно ознакомились нарком обороны К.Е. Ворошилов, начальник УММ РККА командарм 2 ранга И.А. Халепский, а также известный ученый-автомобилист профессор и будущий академик Е.А. Чудаков. Все они дали машине, находящейся в одном ряду с самыми передовыми творениями лучших зарубежных компаний, высочайшие оценки.

Для дальнейших испытаний и анализа конструкции ЯГ-12 передали в НАТИ. Серьезную проверку он прошел зимой 1933 г. Автомобиль показал невиданную прежде для колесных машин грузоподъемность, подвижность и проходимость. На шоссе он уверенно перевозил 12 т, а на бездорожье – 8 т груза. Это весьма высокая удельная грузоподъемность, какая и среди современных внедорожников встречается нечасто.

Максимальная скорость грузовика полной массой 20 т достигала 45 км/ч при минимальном расходе топлива 52 л/100 км. Радиус поворота у 6,6-метрового автомобиля не превышал 9 м. На местности он легко брал рвы и окопы шириной до 1,5 м, взбирался на подъемы крутизной 30°, штурмовал броды глубиной 0,6 м, двигался по косогору, тяжелой грязи, полуметровой снежной целине.

«Четырехосник» без затруднений двигался по пересеченной местности, насыщенной профильными препятствиями. Этому способствовали 320-мм дорожный просвет и рессорно-балансирные подвески, позволявшие каждому из колес (независимо от других или в любой комбинации по два и три колеса) переезжать через пни, камни, поваленные деревья, пороги и т.д. высотой до 0,45 м. При этом ЯГ-12 благодаря 12 скатам оказывал умеренное давление на грунт.

Неплохим подспорьем на бездорожье оказались резинометаллические гусеницы. Высокие тяговые качества и проходимость, наличие сцепного устройства и лебедки позволяли автомобилю служить полноценным армейским тягачом, способным буксировать тяжелые артиллерийские системы. В этом качестве он также стал первым. После ЯГ-12 лебедки на отечественных автомобилях начали устанавливать только на ГАЗ-63А и ЗИС-151А в 1949–1950 гг.

Предполагалось на шасси новой машины построить двухэтажный автобус и наладить выпуск ЯГ-12 для Красной Армии. ЯГАЗ планировал проводить дальнейшие работы по совершенствованию конструкции и в 1933 г. изготовить еще семь автомобилей.

ЯГ-12 произвел впечатление и на научную общественность.

В Академии моторизации и механизации РККА под руководством Е.А. Чудакова развернули исследования, связанные с повышением проходимости транспортных машин. В частности, там занимались теорией полноприводного автомобиля.

В 1933 г. построили, а в начале следующего года испытали экспериментальный автомобиль с колесной формулой 8×8. Машина, ставшая испытательным стендом, имела заднее расположение двигателя, независимую подвеску односкатных колес, средняя пара из которых была сближена, а крайняя разнесена. Опираясь на результаты опытов, удалось выявить определенные закономерности взаимодействия движителей с грунтом, уточнить влияние дифференциалов на возникновение дополнительных нагрузок в трансмиссии, установить эффективность блокирующих устройств в дифференциальном приводе всех колес, отработать конструкцию механизмов раздачи мощности по осям и рулевого привода при независимой подвеске колес.

Зарубежные соперники

По основным техническим характеристикам ЯГ-12 не уступал зарубежным разработкам. Уже упомянутый английский Guy CAW (8×8) с односкатной ошиновкой колес на шоссе мог перевозить не более 5 т груза и буксировать трехтонный прицеп. Его максимальная скорость составляла 50–55 км/ч. Шестицилиндровый 96-сильный двигатель рабочим объемом 7,63 л действовал в паре с механической 4-ступенчатой коробкой передач, демультипликатором и двухступенчатой раздаточной коробкой, которую снабдили тремя выходными валами. Из них центральный передавал крутящий момент к задним проходным мостам с червячными главными передачами, а каждый из двух коротких поперечных валов с помощью бортовых червячных редукторов и карданных валов обеспечивал привод левой и правой пар передних управляемых колес. Последние могли отключаться, в этом случае усилие распределялась между задними мостами. Отбор мощности на лебедку производился от коробки передач.

Задняя подвеска была выполнена по схеме WD, а два передних моста снабжались полуэллиптическими рессорами типа Woodhead, дополненными рычагами-компенсаторами. Ножной тормоз действовал только на колеса третьей оси, что оказалось явно недостаточно для четырехосного грузовика.

Как видно из описания, английская машина отличалась сложностью. Для управления этим автомобилем в кабине, которая снабжалась только мягким верхом, пришлось расположить шесть рычагов и три педали. Особо впечатляла силовая передача на передние ведущие колеса с восемью карданными шарнирами и тремя парами червячных передач. Грузовик Guy очень тщательно изучался отечественными конструкторами и представителями УММ РККА.

Главными изюминками другого восьмиколесного полноприводного армейского грузовика фирмы Leyland, построенного в 1933 г., стала бескапотная компоновка и равномерно расположенные по базе односкатные колеса с шинами низкого давления, которые являлись и ведущими, и управляемыми. Автомобиль изначально предназначался для работы на грунтовых дорогах и бездорожье. В кузове он перевозил по шоссе 3 т, а в каждом из двух четырехосных прицепов – еще по 6 т. Полная масса автопоезда достигала 21,22 т. Правда, на проселке грузовик мог буксировать только один прицеп.

Для повышения плавности хода автомобиль оснастили разрезными осями, причем колеса попарно соединялись балансирами. Каждый из них средней частью крепился к полуэллиптической рессоре, связанной с рамой. Чтобы сделать все колеса поворотными, их шарнирно соединили с вилками, расположенными на концах балансиров, и для поворота снабдили разветвленной системой тяг и рычагов. В качестве энергетической установки использовали 105-сильный шестицилиндровый двигатель (рабочий объем 8,84 л), радиатор которого расположили позади блока цилиндров.

Трансмиссия включала трехступенчатую коробку передач, двухступенчатый демультипликатор, от которого центральным карданным валом крутящий момент передавался на редуктор, а далее – на червячные главные передачи ведущих колес. Чтобы уменьшить неподрессоренные массы, дифференциалы закрепили на поперечинах рамы. Рабочие тормоза установили на концах полуосей. На бездорожье 8WD CAW показал невиданные доселе ходовые качества. Однако техническая сложность, недостаточная надежность и недоведенность конструкции преградили ему путь к серии.

В 1932 г. британская фирма Armstrong-Siddeley создала на базе двухосной машины Pavesi Р4 (4×4) уникальный вездеход Armstrong-Siddeley Pavesi 8×8 с шарнирно-сочлененной рамой и радиальным 5-цилиндровым мотором воздушного охлаждения мощностью 30 л.с. Секции автомобиля могли перемещаться независимо друг от друга в вертикальной поперечной и горизонтальной плоскостях, обеспечивая таким образом высокую проходимость и хорошую управляемость. Грузовик не имел упругой подвески; каждая пара колес побортно была связана полыми балансирами (снабженными агрегатами привода колес), которые позволяли движителям гибко приспосабливаться к дорожным неровностям. Для снижения удельного давления на грунт каждая ось снабжалась не двумя, как обычно, а четырьмя колесами.

Наряду с 4-осным прототипом Pavesi 8×8 компания Armstrong-Siddeley создала прототип четырехосного сочлененного грузовика, правда, уже с обычным рядным двигателем, заимствованным от предшественника Armstrong-Siddeley Pavesi Р4.

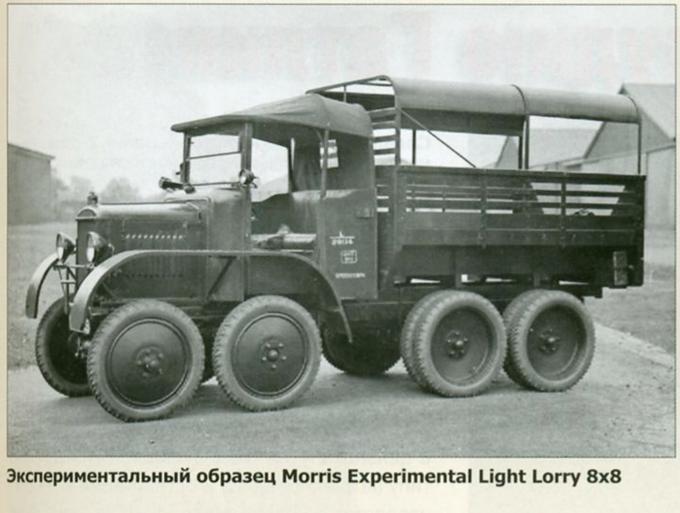

В 1933 г. еще одна английская компания, Morris Commercial Cars, разработала экспериментальный образец Experimental Light Lorry 8×8 на базе легкого грузовика Commercial D type 30 CWT 6×4 lorry с 50-сильным мотором.

Не заморачиваясь над приводом передних колес, спереди установили обычные задние мосты, но между полуосями и самими колесами расположили дополнительные карданные шарниры, а уже после них крепились колеса. Такое решение, конечно, было конструктивно проще, чем неизвестные тогда еще шарниры равных угловых скоростей (ШРУС), но в то же время это создавало определенные проблемы, поскольку вертикальная ось подвешивания колеса имела заметный люфт. Однако для опытной машины подобный подход был вполне оправдан. Даже угол поворота колес второй оси подобрали так, чтобы не создавать дополнительных боковых усилий.

Экспериментальный грузовик достаточно уверенно преодолевал бездорожье, однако небольшие по размеру колеса заметно снижали проходимость. По сути дела, серийный неполноприводный шестиколесный автомобиль, но оборудованный широкими односкатными колесами, показывал сопоставимые ходовые качества. Поэтому работы над восьмиколесником прекратили.

В 1933–1935 гг. британская компания АЕС (Associated Equipment Company) построила три 130-сильных тягача Туре 851 с колесной формулой 8×8, способных буксировать два прицепа полной массой 15 т со скоростью 45 км/ч. В 1933 г. один такой автомобиль продали в Австралию, а в 1935 г. два образца приобрел СССР.

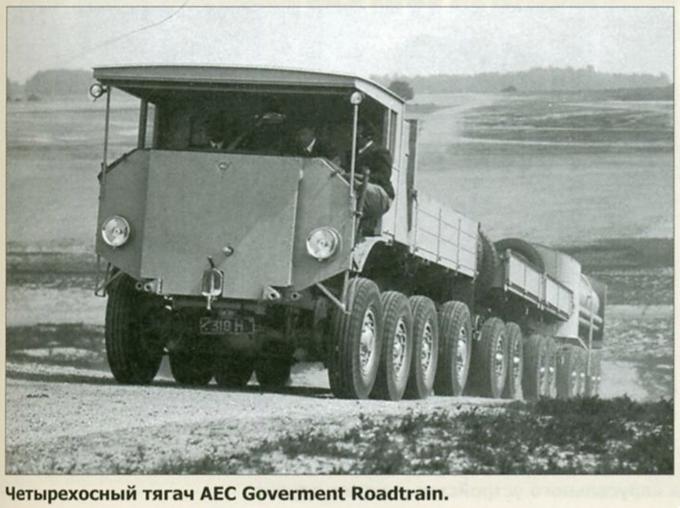

Еще три тягача АЕС Goverment Roadtrain с колесной формулой 8×8 в 1934 г. изготовила фирма Hardy Motors, филиал компании АЕС. Машины строились по заказу Международного комитета транспорта Британии для транспортировки тяжелых грузов в отдаленные районы. Грузовики рассматривались как средства для перевозки армейских грузов. Каждый автопоезд состоял из восьмиколесного тягача и двух восьмиколесных прицепов. Первая и последняя оси тягача поворачивались в противоположном направлении, обеспечивая хорошую маневренность. Прицепы следовали по колее тягача, а их передние и задние оси поворачивались в противоположных направлениях. Таким образом, колеса всех 12 осей автопоезда шли по одному следу, что, несомненно, повышало проходимость. Автомобиль АЕС имел лишь условную кабину, но это сочли вполне допустимым, учитывая теплый климат и низкие средние скорости движения, не превышавшие 20–30 миль/ч (32–48 км/ч).

Грузовик комплектовался рядным 6-цилиндровым двигателем АЕС рабочим объемом 8,85 л мощностью 130 л.с. Большой радиатор охлаждения двигателя размещался за кабиной и оснащался огромным вентилятором. Радиатор меньшего размера прогонял воздух через двигатель. Трансмиссия представляла механическую 4-ступенчатую коробку передач и 3-ступенчатую раздаточную коробку. Подвеска – рессорно-балансирная. Наиболее мощными тормозами обладал задний прицеп, а наименее мощными – тягач. Всего удалось изготовить три таких автопоезда: первый отправился в Африку, второй – в СССР, а третий в апреле 1934 г. продали в Австралию, где он эксплуатировался с двумя прицепами местного производства.

Превратности судьбы

После успешных испытаний единственный экземпляр ЯГ-12 отправили в одну из воинских частей Саратова, а там его следы затерялись. Военное ведомство, оценив все плюсы и минусы машин с четырьмя ведущими осями (в том числе и невозможность ее серийного производства), переориентировало дальнейшие работы в сторону двух- и трехосных полноприводных автомобилей. Хотя именно Научно-технический комитет УММ РККА инициировал работы по созданию четырехосника.

Несомненно, ЯГ-12, обладавший массой оригинальных технических решений, опережал аналогичные разработки не только в СССР, но и за рубежом. Полученным при его испытаниях результатам в нашей стране, к сожалению, не придали должного значения. И не потому, что не хотели или сочли ненужными. Они стали жертвой общей неготовности и самого ЯГАЗ, и отечественного автостроения в целом к серийному выпуску таких сложных транспортных средств. Финансов и высококвалифицированных специалистов в ту пору также катастрофически не хватало.

Вместе с тем, бесценный опыт создания первого отечественного четырехосного автомобиля высокой проходимости повлиял на развитие многоосных тягачей, транспортеров и специальных изделий, появившихся на свет в послевоенные годы. Работы над полноприводными восьмиколесными машинами в нашей стране возобновили только в 1950-е гг.

Иллюстрации из архива автора.

источник: Валерий Васильев «Пришелец из будущего» // «Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра» № 8/2016 г.