Ползунов против Уатта: Кто изобрёл паровой двигатель

Статья с канала «Есть мнение» на яндкекс-дзене.

Есть мнение, что русских людей — обижают. В последнее время данное мнение обрело новое звучание, но вообще эта шутка с бородой. С елизаветинской ещё эпохи не брилась эта шутка, — а если что, наша российская Елизавета правила ещё во времена, когда одноимённая англичанка в шляпке даже не родилась. То есть, здесь российский приоритет неоспорим, но речь пойдёт о паровой машине Ползунова, появившейся раньше машины Уатта. Об этом ещё в советском учебнике истории можно было прочитать, с соответствующим эпохе комментарием о несовместимости прогресса с царизмом.

Прочитать было можно, но в учебнике не разъяснялось, что на самом деле изобрёл Ползунов, что Уатт, и почему ни один из них изобретателем парового двигателя считаться не может.

Кстати, стоит разобраться с определениями. Под паровым двигателем можно понимать, как турбину, в которой пар вращает крыльчатку, так и собственно машину с поршнем. Турбина, сохраняющая актуальность до наших дней и, в частности, использующаяся для перевода тепловой энергии в механическую в ядерных силовых установках, — тема отдельная. Концепция данного устройства известна ещё с античности, в металле же турбина была воплощена в Египте XVI столетия. Причём, заслугой аш-Шами являлось только использование пара. Тепловые машины, в которых крыльчатка в дымоходе вращалась горячим воздухом, поднимающимся из очага, были известны в Европе, как минимум, с XIV века.

Турбины — лежащее на поверхности, но малоперспективное решение. Распространению таких устройств, до тех пор пока не появилась возможность оперировать действительно высокими давлениями, препятствовало ничтожно малое усилие на валу. Даже паровая установка аш-Шами, в которой использовался котёл, могла только вращать вертел. Развитие же промышленности требовало чего-то более основательного. Уже с XV столетия производства, начиная с помола зерна, и кончая металлургией, не могли обойтись без двигателей.

Жернова, валы станков, мехи печей и насосы приводились в действие ветром или водой. То есть, теми же турбинами по сути. О значении двигателей ныне напоминает символ Голландии — мельницы. Которые ничего не мололи, а выкачивали дождевую воду, заливавшую лежащие ниже уровня моря территории страны. Можно также вспомнить, что самая распространённая в Германии фамилия — Мюллер, — переводится, как «мельник». В позднем средневековье так называли ремесленников вообще.

Однако, водяные и ветровые машины изначально обладали всеми недостатками присущими зелёной энергетике. Устройства не работали без ветра и дождя, наполняющего пруды. Кроме того, пруды и водяные колёса не везде можно было построить. Как следствие, создание механического двигателя являлось актуальной задачей.

Если коротко, то паровые машины стали изобретать ещё в XVII веке, к концу которого некоторые — экспериментальные — образцы уже использовались. Первый же вариант, более-менее доведённый до ума и запущенный в массовое производство (около 1500 штук, не считая подражания и копии), был создан англичанином Ньюкоменом в 1712 году. И здесь уже возникает первый спор о приоритете, так как Ньюкомен лишь наладил производство, но изобретение ему не засчитали. Патент на устройство был получен механиком Севери ещё в 1698 году.

Двигатель Ньюкомена ныне называется «атмосферным». Пар возникал в результате кипячения воды прямо в цилиндре, выполнявшем функции котла, и выталкивал поршень вверх. Опускался же поршень по мере остывания котла. Машина развивала приличную по меркам эпохи мощность, но вращательного движения не создавала, а лишь медленно качала коромысло, пожирая огромное количество горючего, — при охлаждении котла энергия терялась. Тем не менее, для откачки воды из шахт — особенно, британских угольных шахт, — это устройство подходило так хорошо, что использовалось до 30-х прошлого века.

Недостатки машины Ньюкомена были вполне очевидны, и концепт двухцилиндровой машины, мощной, вращающей вал, рассчитанной на высокое давление, экономичной и быстрой, — возвратное движение поршня в одном цилиндре производилось за счёт поступательного движения поршня в другом, — вышел из под пера немца Якоба Лейпольда уже в 1720 году. Однако, только концепт. Металлообработка XVIII столетия не позволяла воплотить машину в металле.

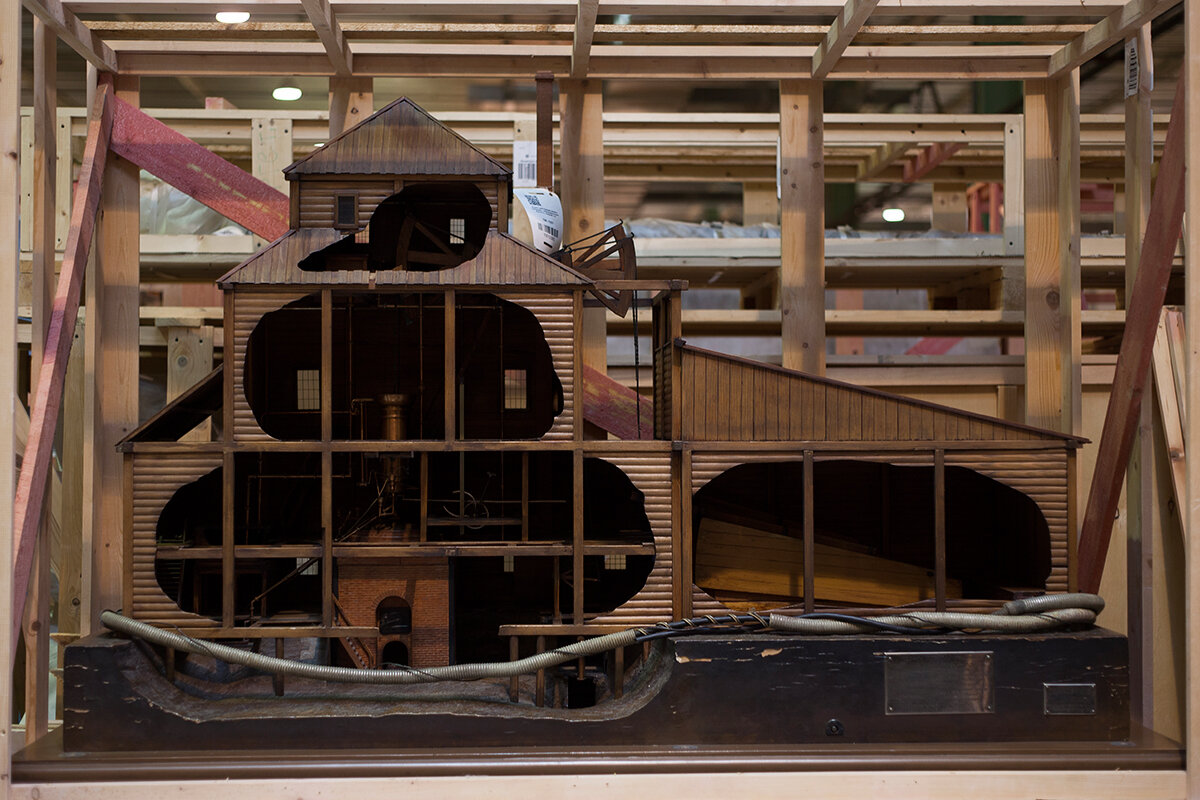

Как следствие, до начала XIX века в промышленности продолжали использоваться машины Ньюкомена с теми или иными улучшениями. Включая и двухцилиндровые, но не в том смысле, который вкладывал Лейпольд, а просто попеременно работающие на одно коромысло. И машина Ползунова, построенная в 1764 году представляла собой удачный образец атмосферных двигателей «Ньюкомен-плюс». Однако, на момент своего появления она не являлась лучшей. Как не была она и первой паровой машиной в России. Только первой двухцилиндровой.

…Что же касается Джеймса Уатта, то на момент смерти Ивана Ползунова англичанин, как и множество других изобретателей в Европе, работал над улучшением двигателя Нькомена. Его основными достижениями являются добавление в конструкцию экономящего энергию кондесатора пара, изобретение практически работающего кривошипно-шатунного механизма, переводившего поступательное движение поршней во вращательное, и организация серийного производства двигателей. Последнее, кстати, и является главной заслугой Уатта перед человечеством. В остальном человечество прекрасно обошлось бы и без него.

По состоянию на конец XVIII века проблема заключалась не в том, чтобы паровую машину изобрести. По-сути, к 1782 году Уатт в существенно упрощённом виде воспроизвёл то, что было изобретено в 1720 году Лейпольдом. А потом до конца жизни судился по поводу патентов с другими изобретателями, утверждавшими, что изобрели всё то же раньше и лучше. Кстати, если бы Ползунов был жив и продолжал работу, может, Уатту и с ним пришлось бы судиться…

Проблема заключалась в том, чтобы машину изготовить. На первых порах цилиндры и поршни, заказанные лучшим механикам Англии так хорошо подходили друг к другу, что в зазор проходил палец. А каждые болт и гайка составляли уникальную, неразлучную пару. И так получалось, что желающих изобретать паровые двигатели вокруг толпилось море, а желающих изобретать станки, на которых можно изготовить сначала просто годные, а позже и стандартные детали, не наблюдалось. Уатту пришлось самостоятельно разрабатывать технологии и производить на своём заводе всё — начиная со взаимозаменимых болтов и гаек.

источник: https://dzen.ru/a/YpxiknsTIWBn1nhw