Перелет из Токио в Рим легкого самолета Ishikawajima R-3 Seinen Nippon. Часть 1

Хочу выразить большую благодарность уважаемому коллеге redstar72 за неоценимую помощь в редактировании данной статьи и уважаемым коллегам Евгению Аранову и Дарье Шкирматовой за консультацию по японскому языку.

Предисловие редакции: Японский историк авиации Кодзи Янагисава (Koji Yanagisawa) использует дневниковые записи одного из двух бесстрашных японских авиаторов, совершивших в 1931 году на двухместном биплане замечательный сверхдальний перелет по маршруту Токио – Рим. Данный перелет стал предвестником того, что станет забытым символом эпохи становления японской авиации. Перевод статьи на английский язык был выполнен Полом Томпсоном.

В ноябре 1930 года руководством токийского университета Хосэй было объявлено, что от имени недавно образованной японской студенческой авиационной лиги оно намерено спонсировать перелет в Европу. Данное начинание получило опору в лице газеты «Асахи Симбун» и поддержку общественной организации, специально для этой цели сформированной в университете Хосэй. Работавший в те годы в университете профессор немецкого языка Хяккэн Утида (настоящее имя Эйдзо Утида), также возглавлявший авиационную исследовательскую группу, предложил план предполагаемого перелета. Первоначально конечной точной маршрута был выбран Берлин, но затем в соответствии с популярной пословицей «все дороги ведут в Рим» целью полета стала столица Италии.

Пионеры авиации с Востока

Почему Утида задумался об идее полета в Европу? Вероятно, это было сделано по причине серии сверхдальних перелетов, совершенных японскими пилотами из Европы в обратном по отношению к задуманному полету направлении. Первым был двадцатипятилетний Сэйдзи Ёсихара (Seiji Yoshihara), который на спортивном моноплане Junkers A 50 Junior вылетел из Берлина, за 79 часов 58 минут полетного времени преодолел 11 404 километра и 30 августа 1930 года приземлился в Токио на аэродроме Татикава.

На следующий год тридцатилетний Зенсаку Адзума (Zensaku Azuma) посадил свой биплан Travel Air 4000 Tokyo в Татикаве, завершив тем самым кругосветный перелет. 22 июня 1930 года Адзума начал свое путешествие. Он вылетел из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, и полетел на восток через всю территорию Соединенных Штатов, став первым японским пилотом, пересекшим американский материк. Пройдя через Атлантический океан, Зенсаку Адзума приземлился в Лондоне. Затем были остановки в Берлине и Москве, пролет над территорией СССР и посадка в Татикаве. С самого начала Адзума планировал приземлиться в Татикаве, но ему, видимо, предлагали изменить конечную точку маршрута и совершить посадку в Йосихаре.

Будучи японцем, Хяккэн Утида был воодушевлен перспективами сверхдальних перелетов. Поддержка Утиде была оказана со стороны достопочтенной миссис Виктор Брюс (Hon Mrs Victor Bruce; урожденная Милдред Петре [Mildred Petre]), Эта англичанка совершила в одиночку кругосветный полет с запада на восток на биплане Blackburn Bluebird IV (номер гражданской регистрации G-ABDS) с прохождением морских участков на пароходе. Ее самолет был в том же классе, что и машина Адзумы. 25 сентября 1930 года миссис Брюс вылетела из Лондона и, пролетев через юго-восточную Азию, 24 ноября приземлилась в Татикаве.

Видя, что женщина-пилот, летевшая на самолете-биплане, смогла решить поставленную задачу, Хяккэн Утида предположил, что если студенты имеют навыки пилотирования и если будет выполнена тщательная подготовка, то в летние каникулы одному из них вполне возможно совершить перелет в Европу. Хотя планируемый полет не был рекордным, он предоставлял прекрасную возможность для культурного обмена между японскими и иностранными студентами. Первоначальный план Утиды заключался в выборе студента в качестве первого пилота. В полете в Европу студента должен был сопровождать пилот-ветеран, который одновременно должен был стать его инструктором. Таким образом перелет должен был одновременно стать учебным полетом.

И победителем становится…

В 1925 году японским летчикам удалось совершить успешный перелет из Парижа через СССР в Японию на двух построенных во Франции самолетах Breguet 19, принадлежавших газете «Асахи Симбун» и получивших имена «Хацукадзе» (初風; ранний бриз) и «Кочикадзе» (東風; восточный ветер). Утида решил, что перелет в Европу должен – во чтобы то ни стало – быть совершен на самолете японской конструкции. К моменту объявления решения о совершении перелета авиационная исследовательская группа университета Хосэй состояла из шести человек, из которых только двое были способны выполнять самостоятельные полеты. Сразу же началось обучение этих шести человек с последующей целью выбрать одного из них для перелета в Европу.

18 марта 1931 года в токийской газете «Асахи Симбун» было объявлено, что выбор пал на двадцатитрехлетнего студента первого курса экономического факультета Моритаку Куримуру (Moritaka Kurimura). Причинами выбора Куримуры в качестве пилота были высокий уровень его летных способностей и талант к изучению иностранных языков, особенно английского. Однако к тому времени он самостоятельно налетал лишь 10 часов на принадлежавшем университету древнем учебном биплане Avro 504.

Для выполнения полётов над морем требовалась лицензия пилота 2-го класса, так что Куримура за оставшееся до запланированной на конец мая даты начала перелета время должен был пройти обучение, включавшее в том числе и 50 часов самостоятельных полетов. Ответственным за обучение был назначен инструктор авиационной исследовательской группы университета Хосэй Рётаро Кумакава (Ryotaro Kumakawa), который должен был стать напарником Куримуры в полете в Европу. Благодаря интенсивному обучению Куримуре удалось уложиться в заданные сроки и 30 апреля 1931 года получить лицензию.

Поскольку считалось важным использовать для перелета в Европу самолет отечественной разработки, то ничего не оставалось, как найти такую машину. Была получена информация, что токийская компания Ishikawajima Aircraft Manufacturing Co Ltd (Ishikawajima) может предоставить потенциального кандидата.

В том же году за некоторое время до начала подготовки к перелету в Европу компанией Ishikawajima испытательному центру ВВС Императорской армии были поставлены три самолета R-3 (R – «renshuki», учебный самолет). В ходе испытаний на соответствие требованиям армейских ВВС к учебному самолету характеристики планера были признаны более чем достаточными. Однако недостаточная надежность изготавливавшегося по лицензии 105-сильного двигателя Cirrus Hermes II привела к отказу от самолетов и возвращения их компании-производителю.

Легкий учебный самолет R-3 был разработан Сиро Йосихарой (Shiro Yoshihara) и Мориюки Накагавой (Moriyuki Nakagawa) под руководством доктора Густава Лахманна (Dr Gustav Lachmann; немецкий авиационный специалист, приглашенный из компании Albatros). Первый экземпляр R-3 был построен в сентябре 1929 года.

В целом самолет был аналогичен британскому de Havilland D.H.60 Moth. Силовой набор крыльев R-3 был деревянным; обшивка верхних поверхностей крыльев была полотняной, нижних – фанерной. Фюзеляж имел сварную конструкцию из стальных труб и полотняную обшивку. Киль, стабилизатор и руль направления изготавливались из дюралюминия.

Университет Хосэй обратился к Ассоциации морской обороны с просьбой приобрести один из этих самолетов, однако R-3 был передан университету в бесплатную аренду; перед этим он был переоборудован в самолет для дальних перелетов. Под верхним и нижним крыльями было установлено по дополнительному топливному баку. Топливные краны были сгруппированы таким образом, что находились под централизованным контролем. Маслобаки были размещены по обеим сторонам двигателя. Для того чтобы сиденья были удобны при выполнении сверхдальнего перелета, при их производстве были использованы высококачественные пружины. За сиденьями членов экипажа были размещены ящики для инструментов.

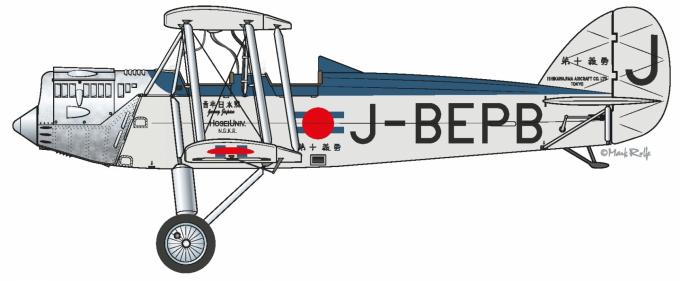

После завершения работ Ассоциация морской обороны 19 марта 1931 года передала самолет университету Хосэй. R-3 получил номер гражданской регистрации J-BEPB и собственное имя Seinen Nippon (青年日本號– молодежь Японии №). Фюзеляж самолета был покрыт серебряной краской, а его верхняя часть между кабиной и хвостовым оперением была выкрашена в серо-голубой цвет.

Во время подготовки к полету были собраны разнообразные карты маршрута, над которым должен был проходить полет: от 1:1.600.000 участка Чита – Свердловск до 1:200.000 Кале – Лондон. Что касается Германии, то японцы получили от компании Luft Hansa комплект аэронавигационных карт территорий, расположенных южнее Луненбурга (Lunenburg; северо-восток Нижней Саксонии, северная Германия). Карты восточной Сибири были устаревшими и не имели никакой информации относительно высот рельефа местности.

Поскольку в предыдущем 1930 году Сэйдзи Ёсихара совершил перелет в восточном направлении из Кенигсберга (ныне Калининград, Россия) в Токио по маршруту, на котором не было регулярных линий авиакомпании Luft Hansa и разрешение на который не было выдано, то была прекрасная возможность воспользоваться его знаниями, чтобы составить маршрут так, чтобы разрешение на него было получено довольно легко.

Приключение начинается

С этого момента мы будем следовать составленному нами в форме дневника отчету о полете, который в значительной степени опирается на мемуары пилота-инструктора Рётаро Кумакавы и включает в себя информацию, почерпнутую из других источников.

29 мая 1931 года

День старта, наконец то, настал. После вчерашнего проливного дождя небо было невероятно голубым. Мы перелетели из Татикавы на новый аэродром Ханеда (сейчас международный аэропорт Токио-Ханеда) и закатили Seinen Nippon в ангар компании Japan Air Transport для технического обслуживания.

Послания для мэров городов и организаций, являющихся аналогами японской студенческой авиационной лиги в странах, которые нам предстояло посетить, были помещены в пространство под нашими сиденьями. В конечном итоге предметы, которые мы должны были взять с собой, ограничивались продуктами питания и медикаментами, сменами одежды, носовыми платками, полотенцами, мылом, зубными щетками и зубной пастой, бритвенными приборами и очками.

Праздничные предполетные формальности были завершены, два пилота запустили двигатель, и самолет стал выруливать. На фоне хора голосов, певших «Ririku no Uta» («Восходящее Солнце») и гимн университета Хосэй, Кумакаве удалось оторвать тяжело нагруженный самолет от травяной взлетной полосы, которая до сих пор была пропитана водой от ливня, выпавшего предыдущей ночью. В 10:37 R-3 Seinen Nippon стал первым самолетом, взлетевшим с аэродрома Ханеда. После взлета небольшие пучки травы остались в колесах, став таким образом своеобразным сувениром.

В условиях турбулентной атмосферы, когда море белых облаков закрыло гору Фудзи, мы взяли курс на запад. В 14:37 мы приземлились в Осаке, где также приняли участие в торжественных мероприятиях и затем заночевали там.

30 мая 1931 года

В 07:00 взлетели в Осаке в условиях тумана. Пролетев над Внутренним морем, разделяющим острова Хонсю и Сикоку, мы направились через Японское море в сторону Корейского полуострова.

В 12:40 – спустя 5 часов 40 минут после взлета в Осаке – мы приземлились в Урусане, Корея. Во время полета по данному участку маршрута датчик числа оборотов, установленный на двигателе, вышел из строя, и нам предстояло на следующей ночевке в Кейджо (Keijo; ныне Сеул) починить его. Покинув Урусан, мы в 17:15 приземлились на аэродроме Йоидо (Yeouido), Кейджо.

31 мая 1931 года

В 05:43 с полностью функционирующим датчиком числа оборотов мы вылетели из Кейджо. После того как мы пересекли реку Ялу, мы оказались в небе Манчжурии, начав перелет непосредственно через азиатский континент. Приземлившись и дозаправившись на аэродроме к северо-востоку от Хотена, Маньчжурия (ныне Шеньян, КНР), мы продолжили путь вдоль железнодорожной линии на север в направлении Харбина. На этом участке маршрута мы попали под сильный дождь, который выглядел как гигантские мраморные колонны, однако мы, несмотря на то, что у самолета оставался небольшой запас топлива, благополучно добрались до ночной стоянки в Харбине.

1 июня 1931 года

В Харбине мы провели весь день, готовясь к перелету через Сибирь и вступлению на территорию европейской части России.

2 июня 1931 года

Из Харбина вылетели в 06:25. После дозаправки в Цицикаре мы пролетели над горами Дасинъаньлин (Хинган; горы на маньчжурско-русской границе, достигающие высоты 1200 метров). Поскольку Seinen Nippon мог набрать высоту всего лишь 1300 метров, то мы были в довольно рискованном положении. После того как мы одолели горы Дасинъаньлин – первое наше серьезное препятствие – перед нами протянулись обширные равнины Монголии. Чтобы переночевать мы приземлились в пограничном городе Маньчжурия (ныне Маньчжули, КНР).

3 июня 1931 года

В этот день мы должны были прибыть в Россию. Мы планировали вылететь рано утром. Однако из-за сильных холодов двигатель не заводился, и этот день навсегда вошел в нашу жизнь. Наконец в 09:20 мы вылетели из Маньчжурии и, следуя вдоль сибирской железнодорожной линии, приземлились в Чите для ночевки. Иммиграционные формальности были завершены после того, как мы ответили «nyet» на вопросы «Вы военные?» и «Вы везете вооружение или фотокамеры?».

4 июня 1931 года

Когда мы собирались покинуть Читу, нам посоветовали быть осторожными, так как у нас был небольшой запас топлива. Нам предстояло лететь через озеро Байкал; по прямой это должно было занять 30 минут, но при полете по безопасному участку вдоль железной дороги, огибавшей данное озеро, – 2 часа.

После взлета мы сразу попали в туман, и видимость ухудшилась. После некоторых колебаний мы решили последовать совету лететь над озером напрямик. Через Байкал нам удалось пролететь по приборам без каких-либо происшествий. Пролетев вдоль Ангары, мы добрались до Иркутска.

6 июня 1931 года

В Иркутске весь день 5 июня мы отвели на отдых и техническое обслуживание самолета. На следующее утро в 08:40 мы взлетели, но с правой стороны самолета из двигателя изверглось пламя. Мы отключили его и спланировали назад к аэродрому. При осмотре двигателя было обнаружено, что на том месте, где должна быть свеча третьего цилиндра, зияла огромная дыра, из которой и извергалось пламя.

Из гостиницы мы телеграфировали в университет Хосэй и управление гражданской авиации о произошедшем и обсудили, как справиться с возникшей ситуацией.

8 июня 1931 года

От университета Хосэй мы получили следующий ответ:

«Инженер Кувахара доставит головку цилиндра в город Манчжурия. Может ли кто из вас забрать ее?»

12 июня 1931 года

Студент-пилот Куримура отправился на поезде из Иркутска обратно в Манчжурию. Когда 14 июня он покинул Россию, он передал карты, документы, летное свидетельство и т.д. русскому солдату. В тот же день он прибыл в Манчжурию и получил от Кувахары головку цилиндра.

17 июня 1931 года

Куримура возвратился в Иркутск, после чего начались работы по установке новой головки цилиндра.

19 июня 1931 года

После летных испытаний, проведенных 18 июня, мы вылетели из Иркутска. Мы летели вдоль Транссибирской магистрали, держа ее слева от себя, и приземлились в Нижнеудинске для дозаправки. Мы взлетели вновь и продолжили полет через огромные и казавшиеся бесконечными густые сибирские леса, которые в случае вынужденной посадки были бы столь же суровы и неумолимы, как море. После прохождения над лесными пожарами мы благополучно приземлились в Красноярске, где остановились на ночь.

20 июня 1931 года

После взлета в Красноярске мы вновь следовали вдоль Транссибирской магистрали и приземлились на аэродроме Новосибирска, с которого в Сибири выполнялись регулярные полеты. Мы посетили японское консульство, где получили подробную информацию и впервые за несколько недель попробовали настоящую японскую еду.

22 июня 1931 года

Покинули Новосибирск, и перед нами растянулась та же самая картина бескрайних лесов. Прибыли на аэродром Омска. Примерно в это время на всех сибирских аэродромах была произведена установка оборудования для выполнения ночных посадок. Мы пообедали, заправились топливом и пополнили запасы. Когда мы летели над Петропавловском, температура наружного воздуха заметно упала. Посадку совершили в Кургане.

24 июня 1931 года

Мы вылетели из Кургана, но были вынуждены вернуться назад из-за сильного тумана. В начале дня погода улучшилась, и нам повезло без сучка и задоринки пересечь наше самое большое препятствие – Уральские горы, которые разделяют Азию и Европу. На отдых мы приземлились в горном поселке Красноуфимск.

25 июня 1931 года

Перед тем как приземлиться в Казани, мы летели по прямой от Красноуфимска до Сарапула над обширными пшеничными полями.

26 июня 1931 года

Когда мы готовились к отлету, над казанским аэродромом пролетел Lockheed Model 5C Vega "Winnie Mae", на котором американцы Уайли Пост (Wiley Post) и Гарольд Гетти (Harold Getty) пытались совершить кругосветный перелет. При жаре 38°C мы взлетели и последовали вдоль берега Волги. Мы планировали приземлиться на аэродроме Сейма, но так как у нас еще оставалось топливо, мы решили лететь до Москвы.

Мы летели некоторое время, как вдруг наш двигатель стал издавать необычные звуки. Обороты воздушного винта стали нерегулярными, а сам планер начало яростно трясти. Мы совершили аварийную посадку на пшеничное поле рядом с городом Гороховец, Владимирская область. Осмотрев самолет, мы обнаружили, что шатун выступал как кость через огромную дыру, пробитую в картере двигателя. Мы закрепили стропами наш самолет.

Оставив Куримуру на месте посадки, я попросил кавалерийский отряд Красной армии, на который я натолкнулся, отправить телеграммы, информирующие Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) и японское посольство в Москве о нашем затруднительном положении.

Те, кто получил сообщение в Японии, не знали русского языка, но в редакционном отделе газеты «Асахи Симбун» смогли перевести телеграмму и, наконец, понять срочность положения, в котором оказались японские пилоты.

27 июня 1931 года

Самолет был разобран механиками, предоставленными советскими ВВС, и были предприняты все меры для перевозки машины на поезде в Москву.

28 июня 1931 года

Сопровождали самолет. В 21:40 отбыли в Москву с железнодорожного вокзала Гороховца.

29 июня 1931 года

В 09:30 прибыли в Москву. С помощью представителей японского посольства мы отправили на родину телеграмму с подробностями нашей вынужденной посадки.

2 июля 1931 года

Получили телеграмму от университета Хосэй, в которой было сказано следующее:

«Продолжайте полет, механизмы двигателя сделаны в Лондоне».

7 июля 1931 года

Новый двигатель Cirrus прибыл из Лондона.

12 июля 1931 года

Начались работы по установке и регулировке двигателя. Куримуре не было разрешено присутствовать при этом, выполнял все я сам.

17 июля 1931 года

Совершен испытательный полет, который был сочтен удовлетворительным. Мы подали заявку на обратный полет из Москвы в Гороховец, но получили отказ советской стороны.

В конечном итоге 155 миль (250 км) этого участка были вычеркнуты из расчетов окончательной дальности полета.

Рётаро Кумакава (слева) и Моритака Куримура (справа) стоят рядом перед самолетом для дальних перелетов Ishikawajima R-3 J-BEPB "Seinen Nippon" ("Молодежь Японии") незадолго до эпичного 92-дневного перелета в Рим. Снимок сделан в апреле 1931 года на территории завода компании Ishikawajima, расположенном в Токио на аэродроме Татикава (все фотографии, если не указано иное, принадлежат автору статьи)

Сэйдзи Ёсихара, названный международной прессой «японским Линдбергом», стоит перед своим самолетом Junkers Junior, на котором он в 1930 году совершил перелет по маршруту Берлин – Кенигсберг – Смоленск – Свердловск – Омск – Красноярск – Чита – Харбин – Осака – Токио. В 1931 году он предпринял неудачную попытку перелететь через Тихий океан

R-3 J-BEPB, переданный в марте 1931 года университету Хосэй, был одним из шести построенных самолетов данного типа. Разработанный для выполнения высшего пилотажа R-3 был очень близким аналогом британского D.H.60 Moth, хотя военные сочли R-3 неподходящим для роли самолета для первоначального обучения, главным образом из-за проблем с изготавливавшимся по лицензии двигателем Cirrus

Куримура (слева), который только что получил полную летную лицензию, и Кумакава с букетами цветов перед отлетом неустрашимой пары пилотов с аэродрома Ханеда; Токио, 29 мая 1931 года. Впереди лежал путь длиной 8500 миль (13 700 км) над одним из самых отдаленных и негостеприимных районов планеты

Фюзеляж R-3 был покрыт серебряной краской, а верхняя часть фюзеляжа от двигателя до хвостового оперения была выкрашена в серо-голубой цвет. Японский национальный символ «хиномару» (диск солнца) с двумя серо-голубыми полосами был нанесен на фюзеляж и нижние поверхности крыла. Китайскими иероглифами (система письменности кандзи; 漢字) у кабины написано Seinen Nippon, а на киле иероглифы 第十義勇 (дай дзю гийю; десятый доброволец) и №10. Рисунок выполнен Марком Рольфе (Mark Rolfe) в 2016 году

Куримура (слева) и Кумакава позируют для рекламной фотографии перед передачей R-3 университету Хосэй. Эта машина была одним из одиннадцати самолётов разных типов, пожертвованных Ассоциацией морской обороны для выполнения общественно полезных дел. Все они несли иероглифы Giyu и порядковый номер

Первый этап перелета завершился через четыре часа, когда 29 мая 1931 года сияющий Seinen Nippon прибыл на аэродром Осака-Татецу. На следующий день Куримура и Кумакава должны были лететь через Японское море, что в те годы было опасным мероприятием для легких самолетов

Пилоты приземлились в Корее или Китае на очередном этапе своего эпичного путешествия. Двигатель Cirrus был прикреплен к фюзеляжу R-3 всего лишь четырьмя болтами. Моторная рама изготовлена из дюралюминиевых швеллеров, усиленных изогнутой дюралюминиевой пластиной, которая также использовалась в качестве нижней части капота двигателя

источник: KOJI YANAGISAWA (Translation by PAUL THOMPSON) «Young Japan. From Tokyo to Rome, 1931» // The Aviation Historian, Issue No 14, с. 78-83