Данный материал выкладывается на сайт в честь пятидесятой годовщины подавления т.н. «пражской весны».

Предистория

Рассказ о событиях 1968 г. следует начинать издалека. Как выяснилось, образовавшееся в октябре 1918 г. на обломках Австро-Венгерской империи чехословацкое государство с самого начала было во многом искусственным и нежизнеспособным, поскольку за 74 года своего существования оно распадалось целых два раза! В первый раз -в начале октября 1938 г., когда имевшая одну из самых мощных армий в Европе Чехословакия позорно сдалась Гитлеру в результате «Мюнхенского сговора» между Германией, Англией и Францией. При этом Чехия была присоединена к Третьему Рейху как «протекторат Богемия и Моравия», а Словакия стала отдельным государством, союзным нацистам. Во второй раз Чехословакия распалась на Чехию и Словакию в результате мирного «бархатного развода» 1 января 1993 г., несмотря на то, что на общенациональном референдуме за это высказалось всего 36% чехов и 37% словаков, а тогдашнее «младодемократическое» руководство во главе с В. Гавелом тоже выступало против разделения страны.

Участие Чехословакии во Второй мировой войне было эпизодическим и своеобразным. Имевшие статус «фольсдойче» чехи всю войну производили на своих предприятиях современное вооружение и технику для вермахта. Правда, были и исключения: в 1939-1940 гг. во Франции из 11405 эмигрантов сформировали чехословацкую дивизию, капитулировавшую в июне 1940 г. В дальнейшем на стороне англо-американцев сражалось не более 5000 чехов и словаков – бронетанковая бригада, сформированная в Англии, и несколько авиационных эскадрилий в составе RAF. С марта 1943 г. на территории СССР совместно с Красной Армией против немцев воевал чехословацкий батальон под командованием полковника (позднее – генерала) Людвика Свободы. В конце 1943 г. батальон развернули в бригаду, а в апреле 1944 г., пополнив его в основном за счет словацких военнопленных, – в 1-й Чехословацкий армейский корпус (три пехотные и одна танковая бригада, а также смешанная авиадивизия в составе трех авиаполков), насчитывавший к маю 1945 г. 31 725 чел.

При этом прогитлеровская Словакия в 1941 г. отправила на Восточный фронт 40 393 солдата и офицера – две пехотные дивизии, легкую (она считалась механизированной) бригаду и пару авиационных эскадрилий. Правда, словацкие части в России использовались преимущественно для охраны тыловых коммуникаций и борьбы с партизанами, но даже простой подсчет показывает, что значительно больше бывших чехословацких подданных сражалось на стороне Гитлера, чем за антигитлеровскую коалицию.

Кроме того, Чехословакия стала чуть ли не единственным в Восточной Европе государством, куда в 1945 г. вернулось из Лондона в качестве законного упраздненное в 1938 г. «правительство в изгнании», возглавляемое Э. Бенешом и Я. Масариком. Более двух лет Чехословакия была буржуазной (как теперь принято говорить, «демократической») республикой, чье руководство даже претендовало на получение экономической помощи в рамках американского Плана Маршалла [1]. Однако прозвучала пресловутая речь У. Черчилля в Фултоне, которая ознаменовала начало «Холодной войны».

На этом фоне Компартия Чехословакии (КПЧ) во главе с Клементом Готвальдом в феврале 1948 г. устроила бескровный государственный переворот (ныне в Чехии его именуют «странной революцией»), В результате к власти пришло правительство, большинство министерских портфелей в котором имели представители КПЧ. В стране (с тех пор ЧССР – Чехословацкой Социалистической Республике) провели национализацию промышленности и прочей собственности, после чего начали построение «классического» социализма. Хотя в конце 1940-х – начале 1950-х гг. местные товарищи, разумеется, не смогли обойтись без политических процессов и репрессий, им все же удалось избежать многих «перегибов» (например, в области экономики), характерных для других стран так называемого «социалистического лагеря». Поскольку в Чехословакии не было многочисленных непримиримых сторонников довоенных властей или сильного антисоветского подполья (как, например, в Польше или Венгрии), репрессивные меры не носили столь массового характера, как в соседних странах. Вообще же, к середине 1950-х гг. КПЧ реализовывало один из наиболее «мягких» для стран Восточной Европы вариантов социалистического строительства. Надо отметить и особо доверительные отношения между ЧССР и СССР: наряду с Болгарией Чехословакия была второй страной Организации Варшавского Договора (ОВД), где вплоть до конца 1960-х гг. части Советской Армии никогда не дислоцировались на постоянной основе.

После смерти И.В. Сталина в 1953 г. и вплоть до 1960-х гг. в СССР и странах ОВД наблюдалось некоторое смягчение правящего режима. В нашей стране кульминацией этого процесса стало смещение в 1964 г. с поста первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева. Его сменили более молодые руководители во главе с Л.И. Брежневым. Омоложение руководства местных компартий началось и в странах Восточной Европы. Практически во всех странах ОВД «старая гвардия», занимавшая министерские посты еще во времена И.В. Сталина, была так или иначе вынуждена уступить место у государственного руля следующему поколению руководителей. Как правило, это были коммунисты, в большинстве своем не высказывавшие каких-либо радикальных или реформаторских идей, и только КПЧ неожиданно для всех стала исключением.

В 1966-1967 гг. в руководстве ЧССР и КПЧ начался фактически очередной виток фракционной борьбы, сопровождавшийся обширными дискуссиями о путях строительства социализма, которые выплеснулись далеко за пределы ЦК КПЧ – даже на страницы газет.

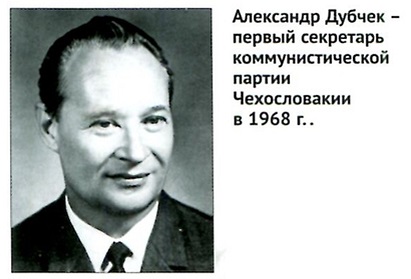

Кульминацией этих процессов стало смещение в январе 1968 г. с поста первого секретаря КПЧ пожилого Антонина Новотного. Его сменил на этой должности относительно молодой (1921 г.р.) словак Александр Дубчек, личность которого неразрывно связывают с дальнейшими событиями, наиболее известными как «пражская весна». Президентом ЧССР в марте 1968 г. в качестве некоего компромисса стал Людвик Свобода, бывший генерал и герой Второй мировой войны.

Отметим, что Дубчек был типичным партийным карьеристом, поскольку происходил из семьи, как тогда выражались, «профессиональных революционеров» времен Коминтерна. С четырех до семнадцати лет он жил и учился в СССР, в 18 лет вступил в КПЧ. Вернувшись на родину, Дубчек начал активно участвовать в деятельности местного коммунистического антигитлеровского подполья, а с 1948 г. (т.е. с 27 лет) занимал достаточно высокие посты в компартии. Таким образом, никаких глубоко личных мотивов для реформирования или коренной ломки сложившейся партийно-государственной системы ЧССР у него вроде бы не было. Правда, есть предположения, что во время подпольной работы в годы Второй мировой войны Дубчека вполне мог завербовать абвер или разведслужбы англо-американцев, но эти гипотезы не имеют реальной доказательной базы.

Тем не менее, попытаемся разобраться, что же такого задумали новые руководители КПЧ, если для предотвращения этих планов у стран ОВД не нашлось никаких иных средств, кроме танков? В свое время о «пражской весне» весьма лестно отзывался М.С. Горбачев (его именовали даже «продолжателем дела Дубчека»), которого в Восточной Европе почитают по сей день и считают чуть ли не «избавителем от тоталитарной советской оккупации». Во всяком случае, большинство справочных ресурсов сейчас дают краткую и довольно однобокую информацию о ситуации 1968 г. в ЧССР: А. Дубчек и его соратники (К. Рихта, О. Шик, И. Пеликан, П. Аусперг, З. Млынарж), видите ли, «взяли курс на демократизацию и демократические реформы», стремясь к «расширению прав и свобод и децентрализации власти в стране», «либерализму», «демократии» и «идейному плюрализму».

Что же попытались сделать «реформаторы» из КПЧ для достижения всего перечисленного? Выясняется, что крайне мало. В плане государственной политики Дубчек якобы собирался провести федерализацию страны, предоставив большую экономическую свободу обеим республикам ЧССР, а во внешней политике – нормализовать отношения с Западом. В области внутренней политики и идеологии он высказывал намерение обеспечить гражданам ЧССР «свободу слова, свободу передвижения и свободу собраний», одновременно уменьшив роль партийных организаций на местах; учитывать любые точки зрения граждан (в том числе беспартийных), партий и общественных организаций при принятии руководящих решений, а впоследствии ввести и многопартийную систему. Кроме того, предполагалось поставить под государственный контроль деятельность МВД и Госбезопасности, а также избавить КПЧ от «старых, ортодоксальных кадров». В сфере культуры, СМИ и искусства была обещана «полная свобода творчества», т.е. отмена цензуры.

Однако у Дубчека и его соратников не было никакой четкой программы экономических реформ. Опубликованные весной и летом 1968 г. «программы действий» и различного рода «манифесты» чехословацких «реформаторов» содержали исключительно политические и идеологические положения. При этом Дубчек (как и большинство его соратников) не имел никакого образования, кроме советской средней школы с «коминтерновским уклоном» и двухлетней заочной Высшей партийной школы при ЦК КПСС, и не получил никакой серьезной профессии. В период подпольной работы он «в качестве прикрытия» пару лет потрудился в качестве слесаря на заводе, а после 1945 г. некоторое время возглавлял партийные организации КПЧ на промышленных предприятиях. Трудно даже представить, к чему могли привести экономические реформы под его руководством.

Некоторые исследователи даже полагают, что для экономики ЧССР операция «Дунай» с ее танками вообще стала чуть ли не спасением, поскольку Дубчек вполне мог завести страну и на путь позднесоциалистической Югославии (экономическое и политическое размежевание по национально-территориальному признаку и распад по силовому варианту с неизбежной гражданской войной), и Румынии во главе с А. Чаушеску (необдуманные попытки экономической интеграции не только с соцстранами и странами третьего мира, но и с Западом; как результат – экономический кризис, обнищание страны и военный переворот с бессудным расстрелом «главных виновников»).

Кстати, когда в конце 1980-х гг. у власти в ЧССР оказались новые «демократы» – прямые последователи Дубчека, экономика страны неожиданно быстро пришла в упадок. Страну сначала почему-то разделили на две части, а далее неплохо развитое машиностроение (в Чехии производили самолеты, бронетанковую и железнодорожную технику, трамваи, автомобили и т.д.) либо ликвидировали, либо снизили до уровня копирования или даже «отверточной сборки» западных образцов. Это и не удивительно, поскольку большая часть промышленных предприятий Чехии и Словакии оказалась в руках крупных корпораций Евросоюза.

В других сферах жизни ЧССР реформы «пражской весны» тоже дали крайне неоднозначные результаты. «Свобода слова и свобода мнений» привели КПЧ к «внутрипартийным дискуссиям», которые велись на повышенных тонах и вылились в обычные склоки. Началась чистка партийного аппарата КПЧ, МВД и спецслужб, сопровождавшаяся массовыми реабилитациями, под которые попали не только настоящие политзаключенные, но и лица, скомпрометировавшие себя сотрудничеством с гитлеровцами и властями тисовской Словакии. Случился и неизбежный «конфликт поколений»: многие граждане ЧССР старше 30 лет не вполне разделяли точку зрения «реформаторов», а им противостояла радикально настроенная молодежь, главным образом из числа студентов, которая горячо поддерживала все начинания Дубчека.

Мало что дала «пражская весна» и в области искусства. Если, к примеру, в соседней Польше в 1960-е гг. на волне либеральных реформ, связанных с «оттепелью», действительно сформировались целые новые направления в литературе и киноискусстве, то в ЧССР ничем подобным похвастаться не могли, а позднее в оправдание ссылались на кратковременность «пражской весны».

За реформами Дубчека очень пристально наблюдали в Москве, делая соответствующие выводы. А они были довольно очевидными: в ЧССР явно назревал антисоветский переворот. Большинство тогдашних руководителей СССР в конце 1956-го года являлись членами ЦК или Политбюро ЦК или даже непосредственно участвовали в подавлении венгерского мятежа (например, председатель КГБ СССР Ю.В. Андропов был советским послом в Венгрии). Именно поэтому они проводили явные аналогии между «пражской весной» и Будапештом октября-ноября 1956 г.

В Венгрии в течение 1956 г. все происходило по очень сходному сценарию. Сначала – осуждение сталинизма, смена руководства на более «молодое и прогрессивное», реабилитация репрессированных, декларации о реформах политической системы, а как итог – приход к власти откровенно антисоветских сил, репрессии в отношении компартии и сотрудников МВД и спецслужб, заявления о выходе страны из ОВД, военный переворот с разоружением и переходом на сторону мятежников части МВД и вооруженных сил, приведший к гражданской войне и потребовавший полномасштабной военной операции, стоившей и венграм и Советской Армии достаточно серьезных жертв [2].

Таким образом, в действиях руководства ЧССР уже весной 1968 г. в Кремле видели все предпосылки к правому перевороту. Принимался во внимание и другой вариант возможного развития «пражской весны». Как раз в мае 1968 г. в Париже вследствие экономического кризиса и массовой безработицы прошли массовые студенческие волнения, вылившиеся в настоящую «баррикадную войну». Они спровоцировали всеобщую забастовку и досрочные парламентские выборы (с уходом с поста президента Шарля де Голля), вызвав серьезные изменения во французском обществе и укрепив в стране на следующие два десятилетия власть парламентской коалиция левых партий во главе с Ф. Миттераном и В. Жискар д’Эстеном. Разумеется, подобный «молодежный бунт», вспыхнувший в капиталистической Франции, в СССР оценивали положительно, хотя руководили тамошними студентами радикально-ультралевые вожди, которые не скрывали своей маоистской, или даже анархистской ориентации. Отношения всего соцлагеря с КНР в тот момент были на грани разрыва (до конфликта на о. Даманский оставалось менее года), а спецслужбы ОВД фиксировали многочисленные контакты лидеров чехословацких неформальных молодежных движений с их французскими «коллегами». Перспектива возможного ультралево-анархистского переворота советское руководство, разумеется, не радовала.

Кроме того, Дубчек, охваченный реформаторским пылом, случайно или намеренно полностью проигнорировал тогдашние внешнеполитические реалии. А между тем 1968-й год характеризовался обострением ракетно-ядерного противостояния между сверхдержавами. США уже прочно завязли во Вьетнамской войне, и именно в начале 1968 г. по всей территории Южного Вьетнама состоялось знаменитое «Тетское наступление» Вьетконга, после которого американцы больше не сомневались в том, что эта война будет ими проиграна. На Ближнем Востоке после поражения арабских армий в «Шестидневной войне» 1967 г. шла вялотекущая «война на истощение» Египта и Сирии с Израилем, в которой уже начала тайно участвовать Советская Армия (в частности, части ВВС и ПВО). И в этих условиях лишний очаг напряженности в Европе СССР и его союзникам был совершенно ни к чему. В ЦК КПСС до последнего момента стремились избежать военного решения чехословацкой проблемы. В 1968 г. состоялось беспрецедентное количество встреч на высшем уровне и переговоров с участием руководства СССР, компартий стран-членов ОВД и КПЧ: в марте – в Дрездене, в мае – в Москве, в июле – в Черне-над-Тисой и в Варшаве, в августе – в Братиславе.

На этих встречах от руководителей КПЧ хотели услышать ясно обозначенные хотя бы ближайшие тактические цели проводимых преобразований и просили несколько откорректировать курс этих самых реформ. Но Дубчек и его соратники изначально не были настроены на конструктивные переговоры. Например, на встречу в Варшаву делегация КПЧ вообще отказалась прибыть. И только после того, как за решение проблемы «чехословацкого эксперимента» силовым путем высказалось большинство руководителей союзных СССР стран ОВД – В. Ульбрихт (ГДР), В. Гомулка (ПНР) и Т. Живков (Болгария), Минобороны и Генштаб СССР приступили к планированию будущей операции «Дунай». Венгерский лидер Я. Кадор воздержался, но прямо не возражал против ввода войск ОВД.

Планирование и ход операции

С марта по сентябрь 1968 г. блок НАТО в рамках, как тогда выражались, «ответных мер на советскую военную угрозу» провел по всей Западной Европе не менее пяти крупных учений (наиболее известны маневры «Matchwaker III», «Black Lion» и «Polar Exercise») с участием всех возможных сил и средств и солидных воинских контингентов, на которых отрабатывались в том числе боевые действия в условиях возможного применения ядерного оружия.

Естественно, в соответствии с принятой в те годы практикой страны ОВД оперативно реагировали на такие действия, проводя аналогичные маневры. В частности, на территории ЧССР и вокруг нее с июня по август 1968 г. состоялось несколько масштабных учений с участием войск ЧНА, Советской Армии и вооруженных сил ПНР и ГДР (командно штабные учения «Шумава», учения «Неман», учения ПВО «Небесный Щит» и др.).

Подготовка и проведение этих учений позволили без особых проблем реализовать дополнительные мобилизационные мероприятия перед операцией «Дунай» – пополнить воинские части личным составом и техникой, завезти дополнительные запасы ГСМ и боеприпасов, а также провести разведку и рекогносцировку на территории ЧССР, не вызывая каких-либо подозрений и вопросов чехословацкой стороны. Например, весной и летом 1968 г. советские офицеры и сотрудники спецслужб под видом служащих «Аэрофлота» проводили разведку крупнейших аэропортов Чехословакии.

В общих чертах план операции «Дунай» предусматривал ввод войск ОВД на территорию ЧССР и взятие под контроль в кратчайшие сроки (не более 48 ч) основных городов, промышленных объектов и транспортной сети этой страны, а также блокирование чешско-австрийской и чешско-западногерманской границ, чтобы предупредить возможные ответные действия со стороны НАТО, причем последняя цель во всех документах стояла на первом месте. Как оказалось, для военного руководства НАТО операция «Дунай» стала полной неожиданностью.

К началу августа 1968 г. стало ясно, что «строители социализма с человеческим лицом» из ЦК КПЧ окончательно заигрались, и дальнейшего диалога с ними не будет. Министр обороны СССР маршал А.А. Гречко дал четкую установку войскам на «возможное отражение собирающихся вторгнуться в ЧССР войск НАТО».

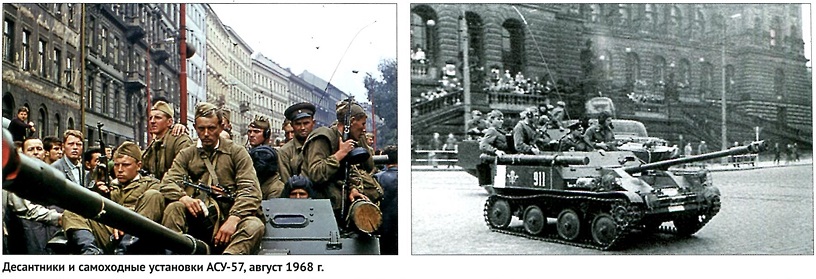

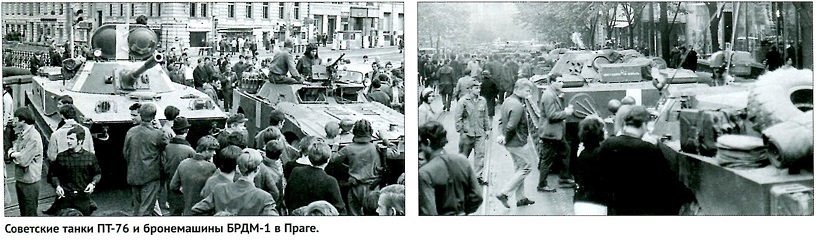

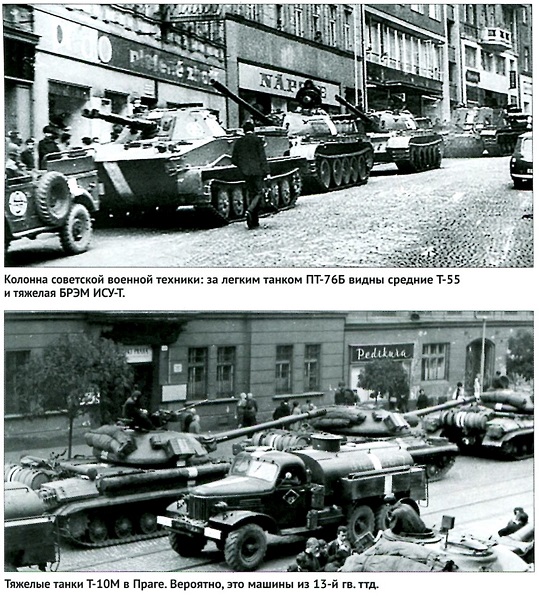

Чехословацкая Народная Армия являлась в то время одной из наиболее мощных в ОВД: 200 тыс. чел., десять дивизий и несколько отдельных бригад, более 2500 единиц бронетанковой техники, включая около 1000 танков Т-54/55, более 1000 боевых и транспортных самолетов и вертолетов. При планировании операции «Дунай» вооруженное сопротивление со стороны ЧНА вовсе не исключалось. В частности, наземная техника участвовавших в операции частей должна была получить идентификационные белые полосы (две пересекающиеся полосы – одна вдоль корпуса, вторая поперек), предназначенные прежде всего для быстрого опознания танков, бронемашин и автотранспорта своей истребительно-бомбардировочной авиацией, а авиационная техника – двойные полосы красного цвета, опоясывающие хвостовую часть летательного аппарата. Аналогичные способы маркировки «своих» и «чужих» обычно применялись на крупных учениях СА и ОВД. Кстати, судя по имеющимся фото, белые идентификационные полосы имели ряд вариаций. Возможно, здесь имели место какие-то технические и организационные накладки или в операции «Дунай» в последний момент задействовали части, которые изначально к этому не готовились. Так или иначе, в доступных документах случаев «дружественного огня» по своей технике не зафиксировано.

Надо отметить, что инструкции, отданные войскам, хотя и были вполне конкретными, но все-таки довольно мягкими. Например, командующий ВДВ СССР генерал армии В.Ф. Маргелов, приступивший к планированию посадочных и воздушных десантов на территорию ЧССР еще в начале апреля 1968 г., получил указания, где, в частности, говорилось:

«… Если войска ЧНА с пониманием отнесутся к появлению советских войск, необходимо организовать взаимодействие с ними и совместно выполнять поставленные задачи. В случае, если войска ЧНА будут враждебно относиться к десантникам и поддержат консервативные силы, необходимо принимать меры к их локализации, а при невозможности этого – разоружать…».

Таким образом, даже в случае вооруженного сопротивления ЧНА прямых приказов об открытии огня на поражение и уничтожение ее подразделений не было. Знакомый еще по Венгрии 1956 г. термин «контрреволюционеры» в документах не использовался, будучи заменен более обтекаемой формулировкой – «консервативные силы».

Для непосредственного проведения операции «Дунай» были развернуты два фронта – Прикарпатский и Центральный. Прикарпатский фронт формировался из частей ПрикВО на территории СССР и включал 13-ю и 38-ю гвардейские общевойсковые армии, 8-ю гвардейскую танковую армию и 57-ю воздушную армию. Центральный фронт формировался на территории ГДР и Южной Польши из частей ГСВГ, СГВ и ПрибВО и включал 11-ю и 20-ю гвардейскую общевойсковые армии и 37-ю воздушную армию, а также пять польских мотострелковых дивизий и две дивизии Национальной Народной Армии ГДР.

Для прикрытия южного фланга операции «Дунай» на территории Венгрии был развернут третий, Южный фронт, который непосредственно не участвовал в этой операции. В ЧССР в числе других войск ОВД вошли только части оперативной группы «Балатон» из состава этого фронта – две советские и одна венгерская мотострелковые дивизии, два мотострелковых полка и один танковый батальон болгарской армии. Кроме перечисленных выше армий в операции «Дунай» задействовались отдельные части и соединения 1-й гвардейской танковой армии, а также 16-й и 14-й воздушных армий. Всего на границах ЧССР сосредоточили около 500 тыс. чел. и до 5000 единиц боевой техники. Правда, в первом эшелоне задействовали порядка 250 тыс. военнослужащих ОВД, в том числе 170 тыс. военнослужащих Советской Армии.

Командующим операцией «Дунай» стал генерал армии И.Г. Павловский, а ее штаб располагался на юге Польши. 20 августа 1968 г. в 23:00 (в разных источниках указано или московское, или местное время) войскам передали условный радиосигнал «Влтава-666», после которого командиры частей вскрыли соответствующие «запечатанные пакеты». 21 августа в 1:00 (время местное) первые мехчасти ОВД перешли границу ЧССР. Советские и польские дивизии с юга Польши входили в Чехословакию по направлениям Яблонец – Кралове – Острава – Оломоуц – Жилина. Советские дивизии из состава ГСВГ и части ННА ГДР двигались в ЧССР с юга ГДР по направлениям Прага – Хомутов – Пльзень – Карловы Вары. Продвигавшиеся из северных районов ВНР советские, венгерские и болгарские части входили на территорию Словакии по направлениям Братислава – Тренчин – Банска-Быстрица. Войска имели приказ «нейтрализовать» любую боевую технику, не имевшую соответствующей маркировки, но «желательно без стрельбы». Уничтожать такую технику следовало только при оказании активного сопротивления, в этом случае никаких предупреждений или дополнительных команд сверху войскам ОВД не требовалось.

Однако все подобные опасения оказались напрасными. Министр обороны ЧССР генерал М. Дзур отдал приказ ЧНА не оказывать сопротивление войскам ОВД, и вплоть до окончания активной фазы операции «Дунай» подчиненные ему двухсоттысячные вооруженные силы оставались в казармах, сохраняя нейтралитет. Все сопротивление ЧНА свелось к отключению наземных РЛС, электричества и воды на авиабазах, куда высаживались части советских ВДВ, но это было исправлено за считанные часы, если не за минуты. За такой нейтралитет солдаты и офицеры ЧНА позднее услышали от местных граждан немало нелестных слов в свой адрес.

Дубчек, обращаясь к согражданам, призвал их сохранять спокойствие и не допускать провокаций. Создается впечатление, что большинство населения ЧССР с самого начала «пражской весны» прекрасно понимало, чем все закончится.

Операция началась с высадки десантов. Прыгать с парашютами личному составу советских ВДВ в ходе операции «Дунай» не пришлось. Люди и техника высаживались с транспортных самолетов после приземления на местные аэродромы, где никто не оказывал сопротивления, а десантникам про эти объекты было заранее известно буквально все, вплоть до расположения и направления открывания внутренних дверей. Были высажены несколько небольших вертолетных десантов (с вертолетов Ми-4) для захвата ряда приграничных объектов, в частности, на границе ЧССР и ПНР.

Уже в 2:00 21 августа первые два транспортных Ан-12 с военослужащими 7-й гв. вдд приземлились в пражском аэропорту Рузине. Контроль над аэропортом был установлен за 15 минут, после чего поток заходящих на посадку транспортных самолетов стал непрерывным. В течение последующих двух часов подразделения 7-й и 103-й гв. вдд взяли под контроль наиболее важные объекты в Праге. А в 4:20 разведподразделения ВДВ окружили здание ЦК КПЧ, после чего десантники вошли внутрь и блокировали Дубчека и большинство членов ЦК. Историки из бывшей ЧССР обычно пишут о том, что Дубчек и его соратники «были арестованы», однако это не так: десантники просто несколько часов продержали членов ЦК КПЧ в кабинете, не давая им возможности пользоваться средствами связи.

Затем из СССР прибыли сотрудники КГБ и, возможно, работники аппарата ЦК КПСС. Уже в 10:00 в их сопровождении Дубчек и еще четверо членов ЦК КПЧ из числа наиболее активных «реформаторов» вылетели на транспортном самолете в Москву. Там они провели несколько недель на одной из закрытых дач, в основном участвуя в различных беседах с представителями ЦК КПСС. Но даже там Дубчеку с коллегами не было объявлено о том, что они арестованы, и не был предъявлен соответствующий документ.

Добавим, что по возвращении в ЧССР они далеко не сразу лишились и своих постов. Дубчек перестал быть Генсеком ЦК КПЧ только в апреле 1969 г., после 1-го съезда КПЧ, по решению которого его заменил на этом посту другой словацкий коммунист более умеренных взглядов – Густав Гусак. Президентом ЧССР оставался Л. Свобода: эта «компромиссная фигура» по-прежнему устраивала всех. В 1969-1970 гг. Дубчек являлся послом ЧССР в Турции. Только в 1970 г. его исключили из партии, но даже после этого он в течение полутора десятков лет, вплоть до выхода на пенсию, занимал пост министра лесного хозяйства ЧССР. 1 сентября 1992 г. Дубчек, с 1989 г. активно участвовавший в местной «бархатной революции», погиб 8 автокатастрофе. Таким образом, после ввода в ЧССР советских войск ничего особо трагического с активистами «пражской весны» не произошло, хотя некоторые западные и отечественные историки упорно пытаются уверять в обратном.

В 5:16 подразделения 103-й вдд высадились на аэродромах Туржаны и Намешть, а к 9:00 десантники этой дивизии захватили полный контроль над г. Брно. После 10:00 к Праге начали подходить первые разведпоразделе-ния танковых и механизированных частей Советской Армии, а к середине дня 21 августа войска ОВД взяли под контроль основные крупные города и транспортные коммуникации ЧССР, блокировав чешско-австрийскую и чешско-западногерманскую границы. Полный контроль над территорией ЧССР войска ОВД установили в течение 36 часов, значительно перекрыв первоначальные нормативы.

Если бы в Кремле тогда не преувеличивали всех опасностей «пражской весны» и имели больше времени на анализ ситуации, а радикально-реформаторское ЦК КПЧ все-таки пошло на диалог с Москвой, все, возможно, обошлось и без ввода войск. Другое дело, что в тех реальных условиях никто в ОВД просто не стал бы действовать по-иному и уж тем более не стал бы сомневаться в правоте принимаемых военным и политическим руководством решений. Что интересно, чехи со словаками, даже двадцать лет спустя, едва избавившись от «советского влияния» и выполнив основные заветы «пражской весны», действовали исключительно в саморазрушительном ключе, первым делом развалив свое единое государство. Как знать, может именно этого и добивался Дубчек в 1968-м?

В середине сентября 1968 г. части ОВД начали выводить из населенных пунктов ЧССР после организации там постоянных военных комендатур. Сначала людей и технику размещали в местах временной дислокации (как правило, в палатках), а с 16 октября, когда правительства СССР и ЧССР подписали договор об условиях временного пребывания советских войск на территории Чехословакии, началось оборудование мест постоянной дислокации и строительство военных городков. На территории ЧССР развернули Центральную группу войск Советской Армии со штабом в г. Миловице под Прагой. Окончательный состав ЦГВ был следующим: две танковые, три мотострелковые и одна смешанная авиационная дивизии, две ракетных, одна зенитно-ракетная и одна артиллерийская бригады и отдельная бригада войск связи; 136 тыс. чел. личного состава, 1120 танков, 2500 бронемашин, 1218 арт. орудий, РСЗО и ракетных установок, 103 самолета и 173 вертолета. Части ЦГВ были полностью выведены с территории ЧССР только в конце июня 1991 г.

С 17 октября и до середины ноября 1968 г. с территории ЧССР поэтапно вывели все не вошедшие в состав ЦГВ части Советской Армии и остальные подразделения других стран ОВД, участвовавших в операции «Дунай».

Еще 21 августа 1968 г. отдельные государства пытались вынести вопрос о вводе войск ОВД в Чехословакию на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН, но поскольку представитель СССР мог наложить вето на любую резолюцию, никаких документов, осуждающих операцию «Дунай», не было принято, тем более что представитель ЧССР затем настоял на снятии этого вопроса с рассмотрения. При этом ввод войск ОВД в ЧССР прямо осудили четыре социалистических государства – Югославия, Албания, Румыния и КНР.

Использованы фото из архива автора и общедоступной сети Интернет.

Рисунки А. Шепса.

[1] Данный план предусматривал восстоновление на американские деньги экономики стран Бенилюкса и западной оккупационной зоны Германии, что фактически означало частичную передачу управление финансами и промышленностью этих стран в руки США, т.е. потерю ими суверенитета.

[2] Подробнее см. «ТиВ» №3—4/2015 г.

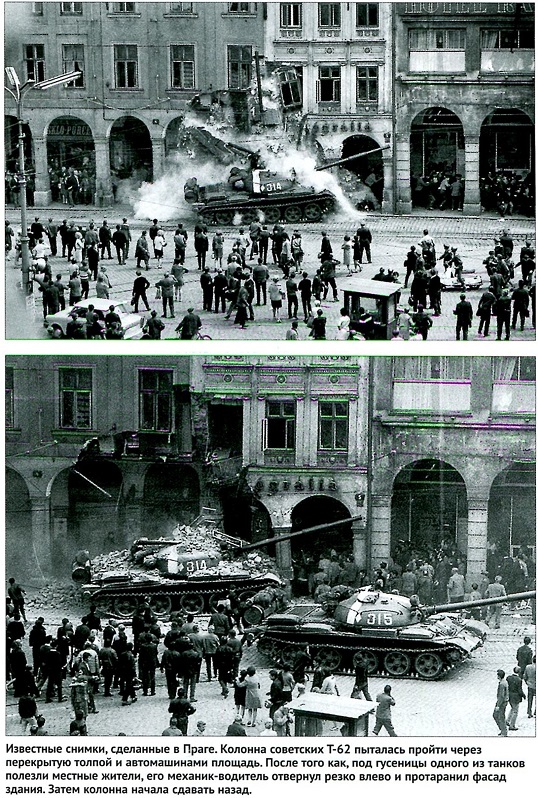

источник: Владислав Морозов «Операция Дунай» «Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра» №3/2017 г.