«Морские колоссы с каждым днём приближаются к своему концу, так же,

как и могучие броненосцы, несмотря на все усовершенствования,

какие вводят в них французские и английские адмиралтейства,

и будущий век закончит начинающуюся смертельную борьбу

между этими чудовищами и скромными подводными лодками…

Мониторы, броненосцы и прочие представляют собой теперь

только траурные дроги устарелого флота».

Вильгельм Бауэр.

Содержание:

Невыученные уроки русско-японского

5 сентября 1905 года. Портсмутский мир. Теоретики «традиционалистов» со всех сторон вещают о том, будто бы минувшая война подтвердила все выкладки Мэхена и Коломба. Давайте загибать пальцы:

— Победу на море одержал сильнейший (крупнейший) флот;

— Победа на море была одержана в ходе генеральных морских сражений;

— Победившая сторона успешно навязала проигравшей стороне ближнюю морскую блокаду;

— Линейный корабль (броненосец) являлся главной ударной силой флотов в этой войне;

— И, наконец, артиллерия подтвердила свое главенство на море в качестве главного оружия.

Вроде ничего не забыли, все так. Только что-то не так.

По какой-то непонятной причине, сразу же по завершению русско-японской войны прежний «шахматный» флот традиционалистов приказал долго жить практически ПО ВСЕМ ТИПАМ КОРАБЛЕЙ, а вместо него те же самые «традиционалисты» тут же принялись выстраивать новый «шахматный» флот, уже из кораблей радикально иных типов, но все той же направленности. А что так? Чем не угодили прежние посудины, особенно если учесть, что итоги войны якобы подтвердили правоту сторонников «большого флота»? А в том-то и дело, что все постулаты «классиков», на самом деле, эта война посрамила, а сами выстроенные с таким тщанием «большие флоты» оказались мало приспособлены к реалиям войны. По пунктам.

1. Победу одержал изначально слабейший (по критериям западных держав) флот, чье численное преимущество составляли корабли никак «традиционалистами» в расчет не бравшимися (миноносцы и бронепалубные крейсера). По основному типу кораблей (броненосцам) Япония напрочь уступала Российской империи (6 против двух десятков, учитывая также и завершавшиеся постройкой броненосцы типа «Бородино»), причем Объединенный флот не имел по этому показателю никакого преимущества даже перед Тихоокеанской эскадрой (те же 6 броненосцев против 7). 6 броненосных крейсеров типа «Адзума» сильно положение не меняли, учитывая тот факт, что эскадра Старка имела 4 собственных броненосных крейсера, три из которых («Рюрик», «Россия» и «Громобой») раза в полтора превосходили «адзумы» по водоизмещению, а также по бронированию и количеству средней артиллерии. Именно по причине отсутствия сколько нибудь значимого материального перевеса, на сэкономленные иены, были куплены еще два «гарибальди» (а мы помним по бою под Сантьяго, сколько попаданий крупным калибром требуется этому кораблю в 7 с половиной тысяч тонн водоизмещением, чтобы выйти из строя).

Победу одержала не сильнейшая, а активнейшая, умнейшая и лучше подготовленная сторона. Это обстоятельство отражено и в январском (1904 года) приказе адмирала Того по Объединенному флоту накануне начала боевых действий, в котором с самого начала указывалось, что ведение боевых действий противником «будет отличаться пассивностью». К слову, схожие выводы по российскому императорскому флоту в начале 90-х гг. XIX века сделали и французские морские специалисты, когда приезжали в Россию на предмет зондирования возможности заключения морского союза против Великобритании.

2. Генеральных морских сражений было всего два. При этом первое случилось уже тогда, когда судьба Порт-Артура была уже фактически решена, а все японские десанты (исключая сахалинский) высажены. Со стороны российской стороны это сражение носило вынужденный характер (прорыв блокады), причем никто не заставлял совершать этот прорыв всей эскадрой как на параде — Витгефту достаточно было разделить все силы на однородные отряды, для того, чтобы гарантированно добиться прохода во Владивосток крейсеров и эсминцев, которые Того ни за что бы не изловил (нечем), а Камимуре хватило возни с владивостокскими крейсерами, вдобавок появление в Корейском проливе еще и артурских было бы для него крайне неприятным сюрпризом.

Материальные же итоги боя были настолько мизерны, что язык просто не поворачивается рассуждать про какие-то там «стратегические последствия».

Что же до Цусимского сражения, то это столкновение было абсолютно бесполезным избиением людей, поскольку война к тому времени уже фактически закончилась, Мукденское сражение уже отгремело, а фронт стоял на сыпингайских высотах. Решительная победа над японским флотом никак не светила изначально, а прорыв во Владивосток не вел ни к чему, кроме бесцельного затягивания конфликта. Теоретически, в этом случае можно было избежать высадки японцев на Сахалине, но если припомнить как самураи высаживались «при живой» 1-й Тихоокеанской эскадре в Корее, в Манчжурии и на Квантуне, я в это сильно не верю.

Поэтому события на морях развивались не по Мэхэну и Коломбу, а парадоксально по отношению к их учению — сперва случились победы, а уже потом — сражения (которые ничего фактически не решали и которых можно было избежать).

3. Блокада Артура началась еще … до ее начала. Русская эскадра забралась на внутренний рейд и перешли к пассивному сидению после первой же атаки противника, еще собственно до того, как японцы привели в какую-то систему свои блокадные действия и толком организовали временные якорные стоянки у Саншандао или островов Элиота. Причем первая атака японцев оказалась ну совсем уж не по Мэхену. Баловавшиеся в 80-х годах XIX века с идеями «молодой школы» японцы атаковали эскадру Старка миноносцами и, по мнению многих специалистов, при определенном раскладе, могли утопить если не все то большую часть крупных кораблей 1-й Тихоокеанской эскадры. И здесь я хочу немного отвлечся от темы и стать на защиту двух адмиралов — российского и японского, Старка и Того, которых обвиняют, ни много ни мало, в тупости и глупости.

Намесник Е.И. Алексеев

Оскара Викторовича Старка обвиняют в том, что он без видимой причины выгнал на внешний рейд всю эскадру, подставив ее тем самым под атаку японских миноносцев. Эта «деза» теснейшим образом связана с тем обстоятельством, что и до сих пор начало войны преподносится как «благородные русские спали в шапку, а подлые японцы внезапно, без объявления войны напали». Это ложь. Российская империя, за которой, помимо открытых союзников в лице Франции и Германии стояли скрытые (Великобритания и США, изображавшие союзников Японии), еще в середине 90-х годов XIX века с помощью Ротшильдов оформила два крупных займа под эту войну и понастроила столько эскадренных броненосцев, что по этому показателю вышла на второе-третье место в мире. В начале 1904 года самодержавие и закулисные круги, довольно потирая руки, со дня на день ожидали нападения японцев. Стратегический план был прост — ввиду экономического давления (Япония была лишена возможности сбывать промышленную продукцию в Корею) император Муцухито загонялся в угол: либо война, либо бегом на поклон к колониальным державам и прощай, мечта об индустриальной державе. А начать войну в 1904-м он мог только до осени, когда в состав Российского императорского флота должны были вступить, помимо ранее вступившего «Александра III”, еще три «бородино», а это уже был шах и мат японцам, и без того проигрывающим в броненосцах. Оперативный план был также прикинут и одобрен. Заключался он в следующем. Войну должны были начать японцы.

«… 27 мая.

Долго у нас лежала книжка, изданная «Комитетом Дальнего Востока» на правах рукописи «Переговоры (документы) с Японией 1903–1904 гг.». Эту книгу дал прочесть Максимович, вчера же он сказал, что особый комитет требует от всех, кому эта книга послана, вернуть ее обратно. Документы в этой книге интересны. Числом их 37. Последний документ — депеша царя от 26 января 1904 года Вот эта депеша на имя наместника Алексеева:

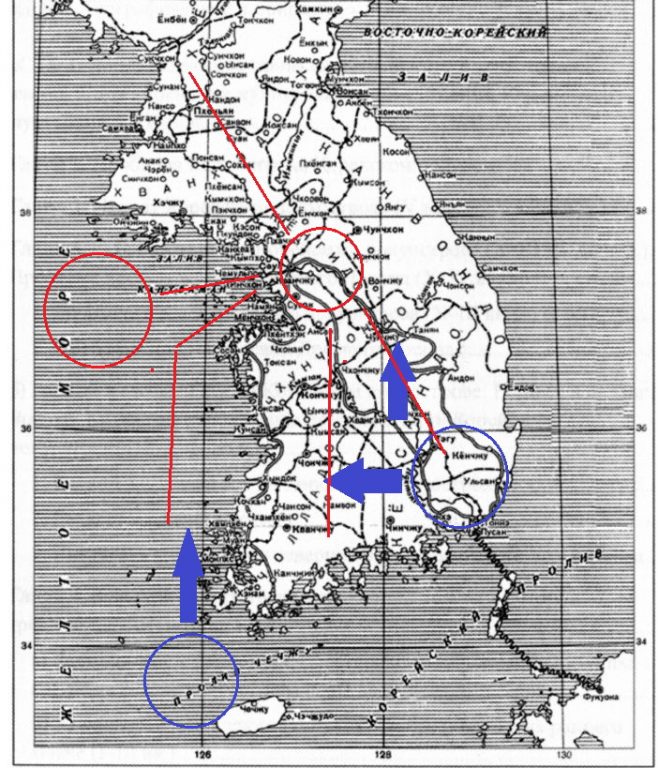

«Желательно, чтобы японцы, а не мы, открыли военные действия, поэтому если они не начнут действий против нас, то вы не должны препятствовать их высадке в южную Корею или на восточный берег, до Гензана включительно. Но если на западной стороне Кореи их флот с десантом, или без оного, перейдет к северу через 38-ю параллель, то вам предоставляется их атаковать, не дожидаясь первого выстрела с их стороны. Надеюсь на вас. Помоги вам бог. Николай».

Это было послано накануне японского нападения. Сказано в этой книге также, что «скрытые цели Японии оказались лежащими за пределами корейского вопроса и остаются перед нами до сих пор скрытыми». Из этих документов перепишу только некоторые. Вогак, когда вернулся из совместной поездки в Японию с Куропаткиным, телеграфировал Абазе в Петербург:

«Военный министр уже донес о впечатлении, вынесенном из Японии. Вполне присоединяюсь к его взгляду на отношения Японии к маньчжурскому вопросу. За Маньчжурию Япония воевать не будет. Разделяю также взгляд на то, что наша активная политика в Корее, несмотря на всю закономерность наших действий, может вызвать в Японии сильный взрыв общественного мнения, против которого правительство может оказаться бессильным. Но должен внести поправку, именно, что, по моему мнению. это можно считать справедливым только при нынешних обстоятельствах, т. е. при нашей относительной слабости на Дальнем Востоке».

У нас предполагалось, что в маньчжурском вопросе преимущественно заинтересованы Америка и Англия, и то только в смысле «открытых дверей» для международной торговли. Документ № 1 — депеша Абазы к Безобразову. решение царя допустить японцев к полному завладению Кореей (11 июня), не только открыть порты в Маньчжурии, но также обсудить вопрос о порто-франко в Приамурском крае (извлечения из записки Абазы от 16 июня, документ № 2).

28 мая.

Умно, что книжку о переговорах с Японией хотят изъять из обращения: мы глупо, тупо вели это дело» (Три последних самодержца. Дневник А.В. Богданович).

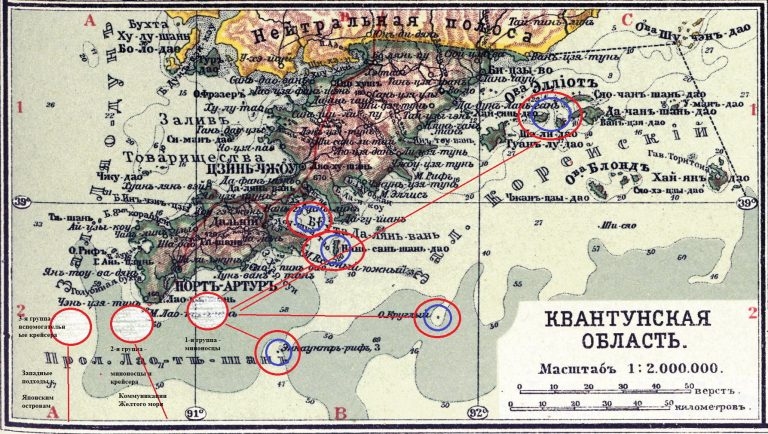

Затея была следующей: Япония начинает войну высадкой на южный либо восточный берег Кореи (предполагалась только война в Корее; тот факт, что японцы высадятся на Квантуне и попрут в Манчжурию не рассматривался даже гипотетически; Манчжурия тем временем вовсю делилась между самодержавием, которое представлял управляющий делами «Особого комитета по Дальнему Востоку» контр-адмирал А.М. Абаза, и англо-американскими коммерческими компаниями). Наместник Е.И. Алексеев, опережая японцев, тотчас высылает к берегам Кореи (в район Чемульпо) эскадру Старка и десантные силы на транспортах (4-ю и 7-ю Восточно-сибирские стрелковые дивизии генералов А.В.Фока и Р.И. Кондратенко соответственно; от Ялу начинает выдвижение в Корею отряд Засулича). Старк высаживает в Чемульпо (где уже ждут не дождуться «Варяг» с «Корейцем», а командир первого В.Ф. Руднев постоянно носится в Сеул к посланнику А.И. Павлову узнать, не вышла ли русская эскадра к берегам Кореи) две дивизии, а сам приступает к активным боевым действиям против японского флота в Желтом море отталкиваясь от корейских портов на западном побережье.

Почему такой интерес к десанту в Чемульпо? Дело в отвратительных корейских дорогах того времени — десант позволял сразу же выиграть пол-Кореи и стартовать с середины полуострова, а не с оконечности.

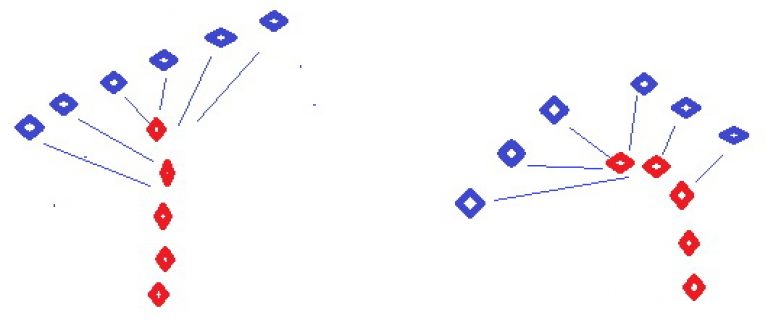

Принципиальный стратегический план Российской империи войны с Японией

Такой виделась война в Санк-Петербурге. Наместник Алексеев накануне войны известил Старка о том, что приказ спешно выдвигаться к корейским берегам может поступить в любой момент. Но в Царском Селе не учитывали (да и не шибко интересовались этими мелочами) одного обстоятельства — особенностей гидрографии гавани Порт-Артура. В отлив выход из гавани был не возможен, и даже в прилив выход всей эскадры «в одну воду» (вплоть до приезда в Артур С.О. Макарова) считался невозможным. И Старк моментально «скумекал», какая незадача может случиться. Представьте: получен срочный приказ выдвигаться к Корейскому полуострову — а на море отлив! Или же тратится до полутора суток на выход кораблей с внутреннего рейда Порт-Артура (я уж не говорю о том, что может приключиться и первое и второе одновременно) — вот вам и «срочный выход»! И Оскар Викторович решил оббежать ситуацию и загодя вывести корабли на внешний рейд, дабы не зависеть от артурской гидрографии.

Адмирал О.В. Старк

Но почему же он не распорядился спустить противоторпедные сети? А зачем? От японских миноносцев? Так их нет рядом, а своим ходом от японских берегов без дозаправки углем они не доберутся. Предупреждения, полученного командиром клипера «Забияка» каперангом И.И. Лебедевым судя по всему от агента британского управления военно-морской разведки (Naval Intelligence Division) Старк не получал, поскольку Лебедев не нашел ничего умнее как явиться со своим докладом не к командующему эскадрой, а к наместнику Алексееву, который выгнал его с бранью. При этом подъем сетей на всех кораблях эскадры также отнимает немало времени — какой уж тут срочный выход к Корейским берегам?

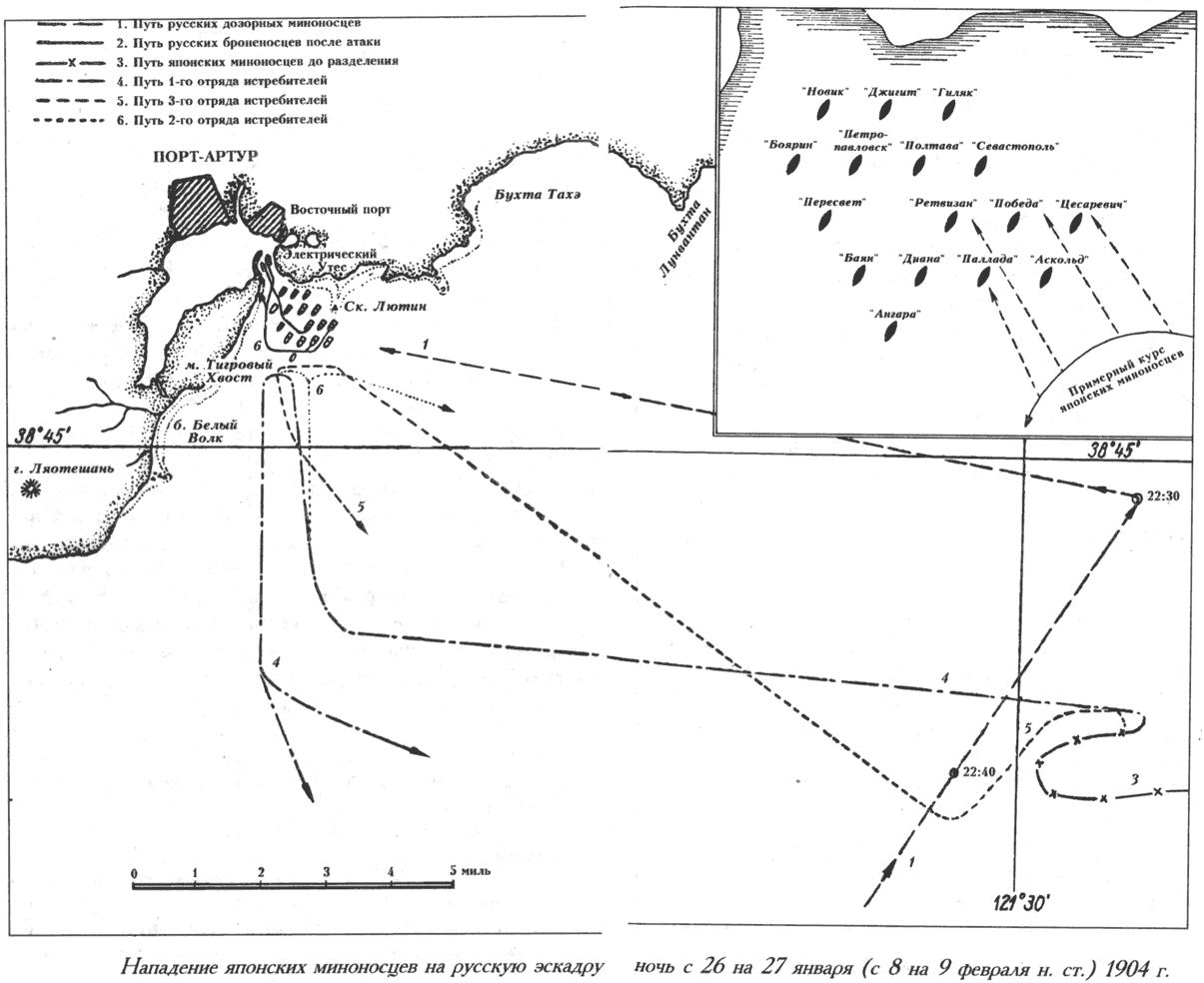

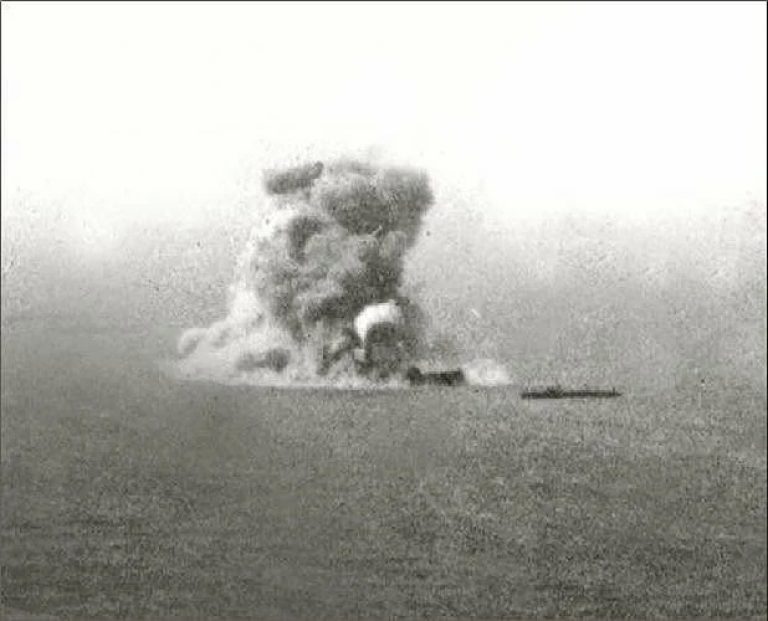

Нападение японских миноносцев на русскую эскадру в ночь с 26 на 27 января 1904 года

Гравюра, изображающая нападение японских миноносцев

Что же до адмирала Того, то его обвиняют в том, что он разделил атакующие силы миноносцев на три группы — мол, если бы бросил всех сразу, то артурская эскадра была бы разгромлена. На самом деле, в этом случае был бы бардак и столкновения своих же миноносцев в темноте, а более высокая результативность торпедной атаки — сомнительна. Того для того и разделил свои миноносцы на эшелоны, чтобы привести атаку в систему и упорядочить действия минных судов. Почему последующие (кроме первой) атаки не удались? Тому две основные причины. Во-первых, недостаточная тактическая подготовка команд японских миноносцев — как одиночная так и в группе, ориентированная на торпедную стрельбу по цели практически в упор с дистанции 50-100 метров. Причем это не упрек именно японцам — подобным образом обстояло дело практически во всех флотах мира. Вторая причина — естественная робость команд миноносцев, старающихся моментально дать «по газам задний ход» как только противник обнаружил атаку и открыл заградительный огонь. Так случилось и с атакой в ночь с 26/27 января 1904 года — когда после атаки первой группы миноносцев русская эскадра открыла пусть и хаотический, но вполне себе плотный огонь большая часть миноносцев двух остальных групп просто убрались восвояси даже не попытавшись произвести залп — было выпущено всего 16(!) торпед при 3 попаданиях (кстати, неплохой процент для того времени — немногим менее 20%; правда нужно учесть, что первые миноносцы находились в более удобных позициях, отсюда и попадания). Тут, правда, в свою очередь, необходимо привести и контрдовод против критики миноносцев — на русской эскадре в тот момент ожидалась учебная атака своих миноносцев и команды находились в достаточной степени боеготовности. Но вернемся к опровержению «мэхеновских пунктов».

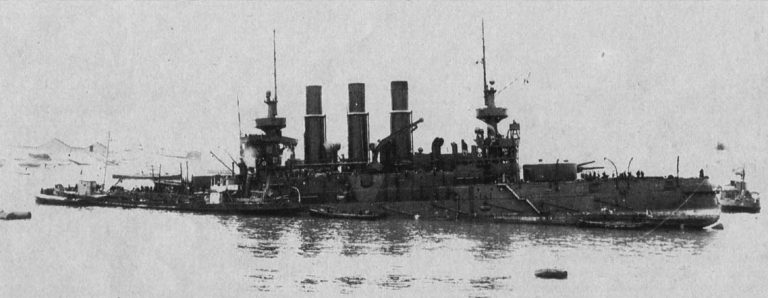

Броненосец «Ретвизан», подорванный в ночной атаке миноносцев (корабль остался на плаву только благодаря близости берега)

Сама ближняя блокада японцев была чрезвычайно дырявой и в большей степени опиралась на пассивность самих российских командующих. Несколько дозорных судов (которые легко могли быть уничтожены российской эскадрой до подхода японских отрядов), да расположенные на временных якорных стоянках корабли основной эскадры — вот и все. Де факто своевременное появление японской эскадры обеспечивалось загодя работой в гавани Артура японской шпионской агентуры, которая сразу же ставила японского адмирала в известность о предстоящем выходе русских кораблей. Тем не менее, при прорыве эскадры Витгефта 28 июля 1904 года русские суда отмахали на рысях порядка 30 миль прежде чем Того сумел собрать свои суда и вступить в бой, а после расхождения на контркурсах (1-я фаза боя), смог догнать вторично российскую эскадру лишь к вечеру (удаление от Артура во второй фазе боя — от 45 до 60 миль) и не случись попадания в рубку «Цесаревича», Витгефт, после всей этой невразумительной канонады элементарно ушел бы во Владивосток (спрашивается, почему эскадра сидела в Порт-Артуре все это время?). Вот вам и ближняя блокада!

Отдельной статьей выступает провал ближней блокады японцев Владивостока.

А.Г. Больных в своей претенциозной книге с цельнотянутым у Локвуда названием «Топи их всех», с пылом воинствующего дилетанта, заявляет, что, мол никакой блокады японцы не пытались установить (были заняты осадой Артура, затем подготовкой к Цусимскому бою и т.д., и т. п.), а все заявления об обратном — блажь и пропаганда. На самом деле блажью являются заявления самого автора. Во-первых, он не потрудился уточнить кому принадлежит свидетельство о срыве японской блокады («…во Владивостоке с тех пор, как в нем появились плавающие подводные лодки, блокада была снята, и только изредка, и то очень далеко от порта, появлялись миноносцы, которые действовали очень осторожно и моентально исчезали, как только подводные лодки выходили из порта»). А это был непосредственный участник событий, офицер 8-го флотского экипажа и командир нескольких первых российских субмарин Иван Ризнич.

Иван Ризнич

Во-вторых, Больных не потрудился «сверить даты» — переброска подводных лодок во Владивосток стартовала в канун 1905 года (4 субмарины двумя железнодорожными составами), а переброска всех 13 лодок завершилась только к концу лета 1905 года. Так что ни осада Порт-Артура, ни тем паче Цусимское сражение (и то и другое завершились задолго до концентрации субмарин во Владивостоке) тут не при чем. Высадка японцев на Сахалин наглядно продемонстрировала, что самураи вполне себе готовы заграбастать все что плохо лежит, при наличии благоприятных условий. С Владивостоком же дело «не прокатило» — традиционалистский флот Японии просто не знал, каким макаром следует бороться с субмаринами. Командиры кораблей имели приказ уходить на полной скорости при обнаружении подводной лодки противника — и все. Не мудрено, что попытка блокады оказалась сорваной всего лишь 13 малыми субмаринами ( 5 лодок типа «Кефаль» компании Саймона Лэйка, 2 лодки типа «Фултон» («Сом») компании Джона Холанда, 1 крупповская «Форель», а также «Дельфин» Балтийского завода и 4 «касатки» этого же предприятия). Сюда же можно добавить и «полулодку» «Кета», переполошившую японцев своей атакой двух миноносцев у Николаевска-на-Амуре.

4. Броненосец действительно был главным кораблем той войны — если учесть, что под броненосцы эти (да и все в мире вообще) флоты были заточены. А вот флоты те, броненосные, именно в этой кампании выявили свою полную непригодность к МОРСКОЙ ВОЙНЕ В ЦЕЛОМ. Эти шахматные флоты «традиционалистов» создавались под морское сражение в двух кильватерных колоннах, но не для морской войны.

Как мы помним, основоположник «молодой школы» Гривель первым делом разделил морскую войну на составляющие и уже под эти составляющие планировался флот «молодой школы». Именно этого — деления войны на составляющие, не сделали традиционалисты для которых вся война свелась к генеральному сражению, мол, победим в сражении — победим в войне. Ну-ну… Вон он, это враг, стоит на внешнем рейде Артура — иди и побеждай его! Того так и сделал — как предписывала библия «традиционалистов», и получил от ворот поворот!

Сторожевых кораблей (как отдельного типа) не оказалось ни в одном флоте — для этой цели пришлось привлекать миноносцы. Минных заградителей — практически не было, тральщиков — и того меньше, для этой цели опять-таки снаряжали все что было под рукой. Кораблей для операций против вражеского побережья (канонерских лодок — по Обу) не оказалось. Японцам для огневой поддержки армии пришлось тащить к Квантуну всякий имеющийся у них канонерочный хлам, поскольку мореходных канонерок у них не оказалось. У России такие канонерки имелись, но вот практики и тактики их разумного применения — нет. Скорее всего потому, что мореходные канонерки строились под влиянием зарубежного опыта — для представительских функций, а не для реального дела. Единственная предназначенная для действий на крупных судоходных реках канонерка — тот самый «Гиляк» (что по типу «Уилмингтона» строился) для этих самых рек подходил плохо: был слишком тяжел (под 1000 тонн) и не имел серьезной бронезащиты от огня полевой артиллерии всех калибров.

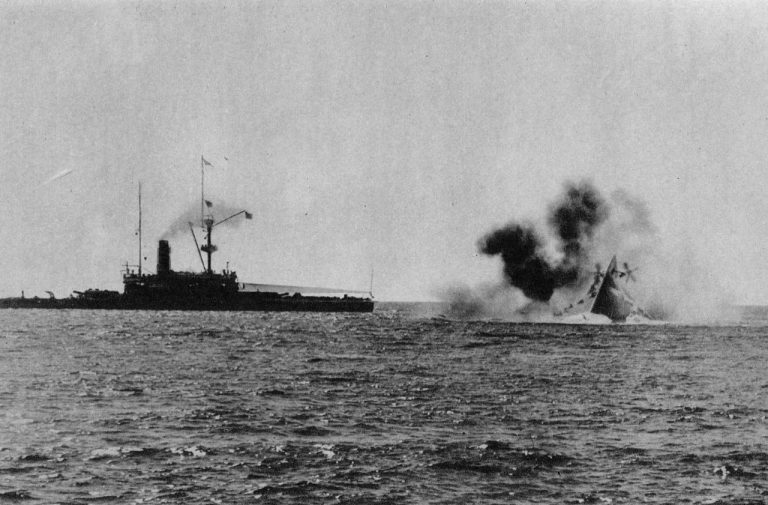

Гибель броненосца «Петропавловск» — свободные источники

Средств добраться до кораблей противника в гавани не оказалось, дефиле ввиду береговых батарей было чревато, а закончилось дело выходом из строя в течении нескольких десятков минут (и последующей гибелью) сразу двух (из шести!) броненосцев на минных банках. Крейсерская война (исключая фрагментарные действия отряда П.А. Безобразова) была провалена обеими флотами. В защиту японцев отметим, что те свои рейдерские действия ограничивали исключительно районом боевых действий Объединенного флота. При этом собственные берега и подходы к ним у японцев оказались совершенно не защищенными — таковое положение благополучно просуществует вплоть до конца Второй мировой и будет иметь для Токио «чреватые» последствия. Для действий же против «безобразовских» крейсеров пришлось «отчекрыжить» половину Объединеннонго флота под командованием Камимура Хиконодзе, что до чрезвычайности осложнило ситуацию для адмирала Того накануне боя в Желтом море.

Чем бы закончилось противостояние «флота артиллерийского сражения» Мэхена и Коломба и «флота морской войны» Гривеля? Безоговорочной победой последнего.

Уже на первом этапе Объединенный флот Японии, столкнувшись с опасными атаками миноносцев на подступах к Артуру, будет вынужден плотно осесть на своих временных якорных стоянках вблизи Квантуна. Где и окажется атакованным и блокированным миноносцами. Тем временем, пока главные силы под прикрытием «хэвоков» прячутся где-нибудь в недрах островов Элиота, их противник, обеспечив себе тактическую инициативу и оперативное преимущество, приступает к преобразованию их в преимущество уже стратегическое. Остальные, свободные от осады противника, миноносцы и все крейсера начинают терроризировать коммуникации противника по всему Желтому морю, а специализированные крейсера (да хотя бы те же клипера) перекрывают зоны западных и юго-западных подходов к японским островам. Дело заканчивается тем, что Объединенный флот вынужден уйти из окрестностей Артура к берегам Кореи, а затем вынужден переместиться в район Корейского пролива с упором на базы в метрополии. Вот таким образом.

Принципиальный стратегический план ведения войны флотом «молодой школы» против Объединенного флота Японии

5. Артиллерия — главное средство морской войны? А вот об этом поподробнее.

Спору нет — пуляли друг по другу обе стороны смачно, часто и долго. Однако медицинский факт — вплоть до Цусимского сражения НИ ОДИН МАЛО-МАЛЬСКИ КРУПНЫЙ КОРАБЛЬ НЕ БЫЛ ПОТОПЛЕН АРТИЛЛЕРИЙСКИМ ОГНЕМ КОРАБЕЛЬНОЙ АРТИЛЛЕРИИ ИЛИ ЖЕ БЕРЕГОВЫМИ БАТАРЕЯМИ. Характерным примером является бой в Корейском проливе 1 августа 1904 года, когда весь отряд Камимуры расстреливал потерявший ход «Рюрик», безуспешно пытаясь его потопить, но так и не добился этого без помощи самих российских моряков. Повторилась история китайско-японской войны 1894-1895 гг., когда японцы безуспешно обстреливали артиллерией среднего калибра бронированные суда китайцев.

Ну допустим, — скажут мне, — но Цусима-то тебя полностью опровергает!

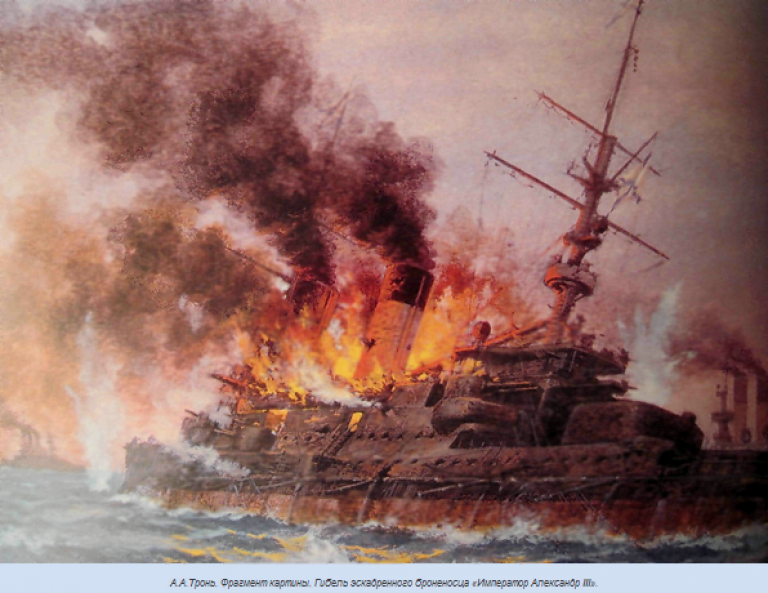

Вы находите? Это потому, что никто толком не задумывался над уроками этого боя. Да, действительно «Следственная комиссия по выяснению обстоятельств Цусимского боя» Якова Гильтебранта сделала, к примеру, следующее заключение (пишу по памяти): «…Признать броненосцы «Ослябя», «Александр III” и «Бородино» погибшими в результате артиллерийского огня неприятеля…» (как-то так). Только вот соответствовал ли этот, на первый взгляд, бесспорный посыл действительности?

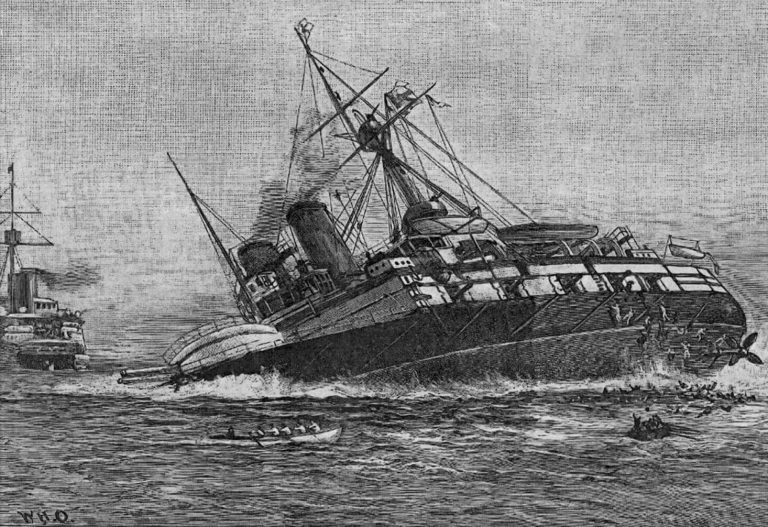

А ну-ка давайте припомним, как погиб «Ослябя». Опрокидывание оверкиль. Чем было вызвано? Разумеется — потерей остойчивости ввиду критического изменения метацентрической высоты. А что вызвало это критическое изменение? Крен на нос и левый борт из-за поступления воды через повреждения ниже и на уровне ватерлинии, вызванные попаданиями 6-ти и 8-дюймовых (преимущественно) снарядов, а также двух 12-дюймовых. Допустим, но сколько воды попало в корпус? А вот этого никто не знает. Положим, крен в 12 градусов, с которым «Ослябя» выкатился из строя, это еще не катастрофа. А вот тот факт, что команда не могла справиться с поступлением воды мне живо кое-что напоминает. 22 июня 1893 года флагманский броненосец британской Средиземноморской эскадры «Виктория» во время внутреннего маневрирования случайно протаранил броненосец «Кемпердаун».

Крушение броненосца «Виктория»

И не такая уж большая (как утверждают) была пробоина, однако все тоже самое — крен на нос и на борт, экипаж не в силах предотвратить поступление воды и, как следствие, через несколько минут — гибель корабля с креном на нос. Тогда одной из основных причин гибели корабля были признаны конструктивные недостатки судна. Не приходится сомневаться, что и в случае с «Ослябя» ситуация обстояла также. Несколько пробоин ниже ватерлинии не должны быть причиной быстрой гибели судна начала XX столетия, от этого не тонули даже парусные линейные корабли. Так что применительно с броненосцем «Ослябя» я бы в качестве основной причины гибели вынес «конструктивные недостатки усугубленные огневым воздействием артиллерии противника». Но если относительно этого броненосца еще можно отдать пальму первенства артиллерии (в конце концов именно она зрительно нанесла фатальные повреждения судну), то с двумя другими броненосцами задача посложнее.

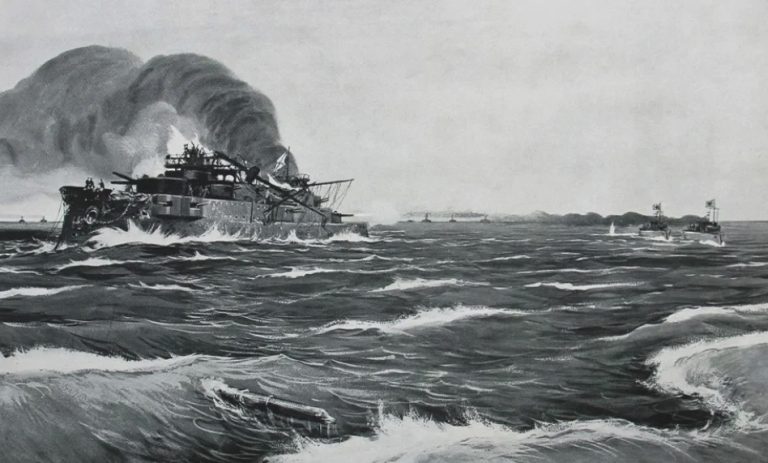

От чего погиб «Александр III»? Все то же — опрокидывание оверкиль ввиду потери остойчивости вызванной критическим изменением метацентрической высоты. Но что вызвало это критическое изменение? А вот тут не все понятно. Броненосец подвергался интенсивному огневому воздействию артиллерии противника, но эти удары приходились сверху и сами по себе вызвать потерю остойчивости и опрокидывание корабля не могли. «Александр» имел несколько подводных пробоин, но крен был парирован контрзатоплением противоположных отсеков, после чего судно, хотя и увеличило осадку, но спрямилось. В 5 часов вечера на корабле вспыхнул новый сильный пожар и крен резко увеличился. Был передан сигнал бедствия, а затем «Александр III» лег на борт. Так отчего же он перевернулся?

А.А. Тронь. Гибель броненосца «Император Александр III»

Та же история и с «Бородино». Хоть и имеется у японцев отметка о гибели броненосца от попадания в него в 19.10 двеннадцатидюймового снаряда с «Фудзи», но это не соответствует действительности. Снаряд с «Фудзи» разорвался около правой кормовой 6-дюймовой башни и вызвал большой пожар, но и только. Никакого взрыва боезапаса, о котором толкуют поледние лет 10 не было, да и не мог он вызвать мгновенной потери остойчивости. «Бородино» от попадания «Фудзи» не опрокинулся, напротив, как отмечают свидетели, дал залп — вот тогда и повалился на правый борт. Но отчего?

Да от того, от чего той же ночью едва не опрокинулся последний (не считая «Славы») из «бородинцев» — «Орел». Напомню:

«… Васильев, оглянувшись, покачал головою и сказал:

— Мы держимся чудом. Броненосец может в любой момент пойти ко дну.

— Это как же так? — спросил я, удивленно глядя на Васильева.

— Очень просто. Два часа тому назад я разговаривал с трюмным инженером Румсом, и мы пришли к неутешительному выводу. Сообразите сами. Кочегары сжигали только тот уголь, что находился внизу, у них под руками. От артиллеристов мы узнали, что израсходовано из погребов около четырехсот тонн снарядов и зарядов. По батарейной палубе гуляет более двухсот тонн воды. Вы представляете себе, насколько переместился на корабле центр тяжести? Броненосец может выдержать крен не больше восьми градусов. Один только лишний градус — и броненосец перевернется вверх килем.

От сообщения инженера на меня повеяло таким ужасом, как будто к моему затылку приставили дуло заряженного револьвера…» (А.С. Новиков-Прибой. Цусима).

Весь день на палубы броненосцев бесконтрольно лилась вода из шлангов и сжигался только уголь, ближе всего расположенный к топкам. И это при том, что для судов типа «Бородино» предельным углом крена считался показатель в 8 градусов!

Таким образом броненосцы погибли в результате конструктивных недостатков, артиллерия сыграла роль катализатора. Броненосцы вообще и «бородино» в частности оказались ужасающей дрянью и плавучими гробами.

Но давайте оставим морским артиллеристам эти три корабля и обратим внимание на тот факт, что в этом морском сражении (считающимся почему-то триумфом артиллерии) еще 5 (прописью — ПЯТЬ) крупных кораблей было потоплено торпедами миноносцев. И уж совсем невероятным кажется тот факт, что «традиционалистам» ловко удалось спрятать второе сражение, произошедшее в Цусимском проливе несколькими часами позже артиллерийского боя. Это ты про атаки миноносцев? — спросят меня. А я отвечу, что не было никаких атак, а было то самое долгожданное на протяжении последних 20 лет сражение между миноносным соединением и «классической» эскадрой. В чем отличие от прежних атак (к примеру, на завершающей стадии боя в Желтом море и проч.)? Отличие в том, что там миноносцы (как правило эсминцы, бывшие в составе эскадр) высылались приказом (принудительно) в момент отступления (дезорганизации) противника в светлое, как правило время, почти без отрыва от артиллерийской стадии боя. И действовать миноносникам приходилось моментально, поскольку они фактически были лишены в этой ситуации возможности перегруппироваться, продумать тактически ход своих действий, что-то спланировать (разве что накоротке) и как-то согласовать свои атаки. Но не то было вечером и в ночь 14 и 15 мая 1905 года.

Битва «классиков» и «миноносников»

(Цусимский пролив 14/15 мая 1905 года, 20.00 — 03.00).

Артиллерийский бой затих в восьмом часу вечера. А через час адмирал Того, используя темное время суток, бросил в бой, помимо пяти отрядов эсминцев ( с первого по пятый) еще миноносцы девяти отрядов, приберегавшиеся до этого момента (поскольку артиллерист З. Рожественский оказался настолько глуп, что полез в Корейский пролив, который входил в сферу защиты японской «мобильной обороны») — 1-й, 5-й, 9-й, 10-й, частично 14-й, 16-й, 19-й, полностью 18-й и 20-й отряды.

Броненосец «Сисой Великий» — свободные источники.

Атака «Сисоя» японскими миноносцами — там же

Состав сил:

Эскадра контр-адмирала Небогатова с составе 7 броненосцев (4 эскадренных и 3 береговой обороны), 1 броненосного крейсера, 8 бронепалубных крейсеров I и II ранга, 9 эсминцев.

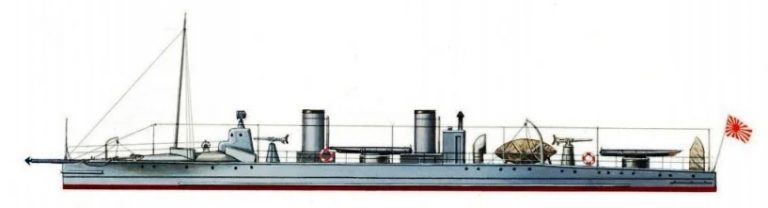

Ее противники — соединение японских миноносцев в составе (полностью и частично) 9 отрядов насчитывавших около 20 эсминцев 1-го класса и от 25 до 40 миноносцев прибрежной обороны 1-го и 2 класса (порядка 11 миноносцев принадлежали к 1-му классу и еще 31 — ко второму). Миноносцы 1-го класса (водоизмещением под 150 тонн) почти все были французского проекта (типа «хаябуса» на основе «циклонов») и французской же постройки. Остальные миноносцы были номерными 80-100-тонными кораблями и относились ко 2-му классу. Именно они (11-й боевой отряд; миноносцы №№ 72-75) в восьмом часу вечера потопили поврежденный флагман 2-й Тихоокеанской эскадры броненосец «Князь Суворов».

13:45 — броненосец «Князь Суворов» ведет бой (снимок с крейсера «Идзуми» («Эсмеральда»))

19:30 — гибель броненосца «Князь Суворов» после атаки японских «циклонов»

Гибель «Суворова»

Стенания по поводу того, что мол, русская эскадра после дневного боя находилась в «некондиционном» состоянии, равно как и о бегстве Энквиста с крейсерами, не имеют никакой реальной под собой основы в качестве причин, повлиявших на исход ночного столкновения. За исключением «Орла» все наиболее поврежденные суда российской эскадры были уже потоплены, оставшиеся же не имели повреждений, настолько серьезных, чтобы помешать отражению нападения миноносцев. Что же до Энквиста, то, во-первых, его отряд сбежал уже после начала атак миноносцев, а во-вторых, потеря 3 крейсеров (из которых «Олег» и «Аврора» сами по себе больше напоминали цели для миноносцев, нежели охотников на оные) и одного эсминца никак не могла отрицательно повлиять на плотность оборонительного ордера эскорта, поскольку за время дневного боя из состава эскадры выбыл добрый десяток судов, требовавших охраны, и, соответственно, оборонительный контрминный ордер только уплотнился.

Гибель крейсера «Владимир Мономах» (сники вспомогательных крейсеров «Садо-Мару» и «Мансю-Мару»)

Личный состав японских миноносцев для подобного боя быль подготовлен в недостаточной степени, если не сказать плохо. Команды не умели стрелять с дистанции (здорово насмешил один из авторов, который, только на основании наличия на японских торпедах прибора Обри утверждал, что японские миноносцы во время январской атаки на 1-ю Тихоокеанскую эскадру в Порт-Артуре якобы собирались стрелять по неподвижным русским кораблям с дальней дистанции — они этого просто не умели). Если действия одиночных миноносцев еще были достаточно отработаны, то действенной тактики согласованного группового боя просто не было. Не существовало, несмотря на наличие уже радиосвязи, и эффективного управления боем со стороны командования. Японские отряды миноносцев не имели в своем составе кораблей управления, соответственно такового управления не существовало и в итоге атаки миноносцев вылились в хаотические наскоки, а попытки атаковать движущиеся российские корабли с дистанции приводили к постоянным промахам. Для эффективного поражения цели японцам, как и 30 лет назад, требовалось подойти к ней вплотную (Как там говаривалось в кайзеровском миноносном флоте? «Бей в середину!»). Было выпущено 54 торпеды калибром от 457 мм (эсминцы) до 381 мм (миноносцы), но при этом дистанция стрельбы составляла от 180 до 900 метров (1-4,5 кабельтова). В тех случаях, когда миноносцы действовали группой это взаимодействие носило характер экспромта. В ночных атаках приняли участие 17 эсминцев и 24 миноносца, но 7 из них противника не обнаружили вовсе. При этом между собой столкнулись 3 эсминца и 3 миноносца с повреждением пяти из них. Протараненный же эсминцем «Акацуки» миноносец № 69 и вовсе затонул. И тем не менее…

«Садо Мару» и тонущий «Адмирал Нахимов»

Сколько басен о грядущем тотальном разгроме «миноносников» в бою против «большого флота» было спето «традиционалюгами» за эти же самые 30 лет? Сколько откровенного пренебрежения и даже глумления — «…реальность мол, покажет/показала…». Что она показала, та реальность, если ее еще не было? И вот она пришла — и что же? А то, что и предсказывали энтузиасты «молодой школы» — ПОЛНАЯ ПОБЕДА МИНОНОСЦЕВ.

Миноносец 1-го класса «Хаябуса»

То что произошло в ночь с 14 на 15 мая 1905 года иначе чем шоком для «мэхеновцев» и не назовешь, ибо при потере всего лишь 2 (прописью — двух) миноносцев (№ 34 и № 35 из 17-го и 18-го отрядов соответственно) и повреждении № 32 и № 36, а также эсминцев «Муракумо» и «Икадзути», японские миноносцы нанесли ПОЛНОЕ ПОРАЖЕНИЕ классической эскадре Небогатова. Были потоплены броненосцы «Сисой Великий», «Наварин», броненосный крейсер «Адмирал Нахимов» и бронепалубный крейсер (бывший броненосный фрегат) «Владимир Мономах», однако не это главное. Именно хаотичные, но, тем не менее, настойчивые атаки японских миноносцев привели к распаду ее боевого порядка. К утру российский адмирал обнаружит возле себя только пять кораблей, а большая часть отбившихся будет уничтожена по одиночке.

Вы думаете, что это обстоятельство прошло незамеченным? Я вас умоляю — это заметил даже обыватель. Читаем в уже упоминавшемся дневнике А.В. Богданович: «… 18 мая.

Это — ужас, что 4 военных судна сдались в плен без всяких повреждений! Сошлись у нас сегодня Скрыдлов с Зеленым. Оба высказывали, что знают командиров этих судов, что на подобный образ действий они неспособны, что надо предполагать, что команда этих судов возмутилась. Про Рожественского неверно, что он доставлен во Владивосток — его там нет. Никольский (профессор) высказывал, что этот бой провалил Кладо, который доказывал, что с современными судами первую роль будет играть пушка, а не торпеда. Макаров доказывал, что первенствующую роль в современном бою играет торпеда; ему не поверили, его пример ни к чему не послужил. Нет человека, который бы не сказал, что последствием этого боя будет конституция…» (А.В. Богданович. Три последних самодержца).

Второй шахматный флот

Линейные корабли. Механическая замена неудалых эскадренных броненосцев на усовершенствованные началась сразу после русско-японской войны, но «апупеоз» случился в 1906-м — на арене появился «Дредноут». Торопливость первого морского лорда (все того же Джона Фишера) в принятии на вооружение корабля нового типа была вызвана вовсе не боязнью опоздать с введением в строй таких кораблей и тем самым упустить пальму первенства — это позднейшие домыслы. Ну ввели бы американцы свой «Мичиган» первым и что? На тот момент ни одно государство мира не обладало финансовыми возможностями клепать такие корабли десятками, так что Великобритания очень быстро нагнала бы и перегнала тогдашние США. Все было как и 10 лет назад — в Лондоне опасались как бы на основании опыта минувшей войны какая-нибудь из стран не отказалась от линейных кораблей вовсе. А тут еще и эти подводные лодки, будь они неладны!

Требовалось создать новый фетиш, новое идолище для того, чтобы уверовавшие поклонялись ему как святому граалю или как аборигены — бусам и консервным банкам.

Увеличение водоизмещения (при соответствующих размерах) в двое по сравнению с эскадренными броненосцами привело к созданию беспрецедентного бронированного плавучего поселка тысячи в 1,5-2 населения. Это, в свою очередь, наряду с дополнительными мерами по повышению живучести дредноута, должно было свести к минимуму вероятность моментальной гибели линкора от подрыва на мине или от попадания торпеды. Прежний «владыка морей», как мы помним, обладал незавидной тенденцией к затоплению или опрокидыванию от любой дырки ниже ватерлинии.

Вместо дискредитировавшего себя среднего 6-дюймового калибра по принципу «all big gun” был введен калибр от 11-дюймов и выше. В качестве единственного на судне. Потом, правда, сообразили, что минную опасность никто не отменил и ввели дополнительно противоминный калибр в 76-130 мм (при этом не подумали о том, что подобный калибр действенен против эсминцев и миноносцев, а вот против меньших по размеру судов, вдобавок более скоростных, он может оказаться бесполезным).

Итак, фетиш был создан — и какой! Размер, как говорится, имеет значение, а уж размер бюджета… Но дредноуты себе враз захотели все правительства — ну хотя бы маленький, ну хотя бы речной!

Вопрос был как всегда в нужности такого большого фетиша. Ну как же — он же самый могучий и неуязвимый! Он является основным инструментом морских сражений! А если таких сражений, на который расчитывала мафия «большого флота», не будет, что тогда? И если он неуязвим, то зачем ему понадобилась все та же свита — а она ему понадобилась.

Линейные крейсера. Казалось, минувшая война подняла на щит броненосный крейсер и правительства-недотепы тут же принялись их строить. А вот в Лондоне быстро поняли, что облегченную альтернативу броненосца в новую боевую линию из новых линейных кораблей уже не воткнешь — новым реалиям средства защиты и нападения броненосных крейсеров уже никак не соответствовали. Грядущая война полностью этот вывод подтвердила — крейсера при столкновении с линкорами гибли моментально, а более чем два десятка 210-мм попаданий с «Шарнхорста» были «Инвинсиблу» что слону дробина. И тем не менее идея облегченного линейного корабля в батальной линии не угасла, нет — она получила неожиданное развитие в виде конструкции известной как «линейный крейсер». Появлению этого корабля поспособствовало создание еще одного, на сей раз тактического, фетиша под названием «crossing the T».

В 1901 году на ежегодных маневрах британского флота и в ходе венчавшего их примерного сражения третий морской лорд, контролер флота и по совместительству командующий флота Канала контр-адмирал Артур Найвет Уилсон (по прозвищу «Буксир» и «Старый …ердун»), используя радиодонесения своих разведчиков, сумел очень удачно вывести свою кильватерную колону поперек двух кильватеров суперинтенданта военно-морских резервов и по совместительству командующего Резервного флота контр-адмирала (в ноябре этого же года будет произведен в вице-адмиралы) Джерарда Ноэля.

Аллилуйа! — воскликнули в британском Адмиралтействе.- Найден ребис морских сражений! Возрадуйтесь, братие и уверуйте в него!

Адмирал Артур Уилсон

Адмирал Кэмптон Домвиль

Чарльз Бересфорд

Адмирал Джеральд Ноэль

В 1903 году на аналогичных же маневрах Уилсон, уже в ранге командующего Резервным флотом, действуя в паре с командующим флотом Канала контр-адмиралом Чарльзом Бересфордом (несчастливым возлюбленным Нэнси Саммер) не сумел своевременно «прочертить» свою черту и закончил перестроение своей кильватерной линии поперек курса противника буквально перед носом Средиземноморского флота, которым командовал адмирал Комптон Эдвард Домвиль (папа будущего скандально известного крайне правого политика адмирала Барри Эдварда Домвиля). Маневры были прерваны без объявления условного победителя, но позже, задним числом, победа была засчитана Уилсону, хотя это чепуха. Если бы подобное произошло в реальности, эскадра Уилсона толком не успела бы пристреляться и кильватерная линия Домвиля просто рассекла бы кильватерную линию Уилсона надвое. Но в Адмиралтействе уже уверовали в незыблемость и автоматическую победоносность нового тактического приема. Успешное применение его японцами в русско-японскую войну привело теоретиков британского флота в состояние совершеннейшего психоза и экстаза, хотя история использования «палочки» в японском Императорском флоте была не столь однозначно фееричной.

Началось с того, что разработав основные принципы победоносной стратегии в будущей войне против России, Япония на следующем этапе нуждалась и в победоносной тактике. Первым свою разработку представил на суд протеже адмирала Сакамото инструктор военно-морского колледжа капитан-командер Ямайя Танин. Прием, получивший название «эн сеньютсу», был осовремененной переработкой идеи охвата головы кильватерной колоны противника, которую содержали все учебники по тактике еще парусного флота с XVI века.

Ямайя Танин

Идея Ямайи состояла в следующем:

— японская эскадра на параллельном курсе сближается с эскадрой противника без открытия огня до дистанции в 5000 метров, после чего, обгоняя противника ложилась на циркуляцию для охвата головы кильватерной колонны врага;

— без выстрелов следовал охват этой колонны путем создания правильной дуги вокруг головных кораблей неприятеля и в тот момент когда последний в японской колонне мателот выходил на траверз флагмана противника и следовало начало артиллерийского огня.

Прием был отработан на маневрах японского флота в 1901 году и решительно отвергнут, поскольку он мог «прокатить» только в битве со слепо-глухонемыми паралитиками, после чего за дело взялся старший инструктор по тактике военно-морской академии («кайдай») лейтенант-командер Акияма Санеюки, который тем же адмиралом Сакамото был включен в своеобразный мозговой трест японского морского штаба. Акияма обратил внимание на донесение японских наблюдателей о результатах маневров британского флота 1901 года. Прием Артура Уилсона получил у японцев обозначение «тэй сэмпо» и был отработан на маневрах 1903 года. Японцы не были в таком же восторге как британцы — прием позволял захватить инициативу в начале сражения, но дальше противник начинал реагировать, в частности «нырком под хвост» вашей колоне. И что тогда?

Акияма Санэюки

Итогом разработки Акиямы, ставшего в 1904 году начальником штаба Объединенного флота, был январский приказ того же года командующего Объединенным флотом Того Хэйхатиро, предписывавшего в ходе предстоящих сражений использование в начале боя «положения Т» («тэй отцу»). В том случае, если противник пытался вывернуться нырком «под хвост» предписывалось использовать «положение L» (интересно, как это самое «положение» звучит по-японски — там ведь не существует звука «л»!). При нем японская эскадра делилась надвое (если Объединенный флот был в полном составе, то разделение главных сил осуществлялось стандартно — на 1-й и 2-й отряды; если первый отряд действовал автономно от отряда Камимуры то происходило механическое разделение отряда Того на две части). Отделившаяся вторая часть занимала такое положение, что голова уклоняющейся от «положения Т» эскадры противника оказывалась под перекрестным огнем двух отдельных отрядов японцев, располагающихся друг по отношению к другу углом. Поэтому когда говорят об ошибке Того, своевременно не отреагировавшего (в отличие от Камимуры) на «нырок» «Александра III» плохо понимают о чем идет речь, ибо японцы действовали по инструкции: Того двигается прежним курсом и занимает, по отношению к противнику, положение с одной стороны; Камимура, резко развернувшись, образует острый уступ, и поливает огнем с другой стороны. Примечательно, что это самое «положение L” элементарно применяется и против самого «crossing the T» особенно эскадрой, состоящей из двух кильватерных колонн, и его могли применить и Ноэль в 1901-м и тем более Рожественский — в 1905-м, если бы вместо бестолкового перестроения в одну кильватерную колонну попытался взять «петлю Того» под перекрестный огонь двух отрядов.

«Положение Т» и «положение L» японского флота

Попутно следует опровергнуть модную, но совершенно ошибочную версию, согласно которой Зиновий Рожественский якобы «концентрировал огонь эскадры в точке поворота японской эскадры». Каким образом можно было определить эту «точку», и как долго сигнальщикам потребовалось бы набрать понятный сигнал на эту тему (а всем остальным — правильно понять его)? Тем более неясно, как эта версия вяжется с болтавшейся на мачте «Суворова» бело-голубой «единицей» («бить по головному»)? По головному бил Рожественский, а не по мифической «точке поворота» — в первые минуты боя в «Микаса» полетело все, что только можно, исключая пивные бутылки. Именно тогда флагман японцев получил три десятка попаданий, на основании которых выдумщик Кофман выводил свои липовые проценты попаданий для всей русской эскадры. Но вернемся к основному вопросу.

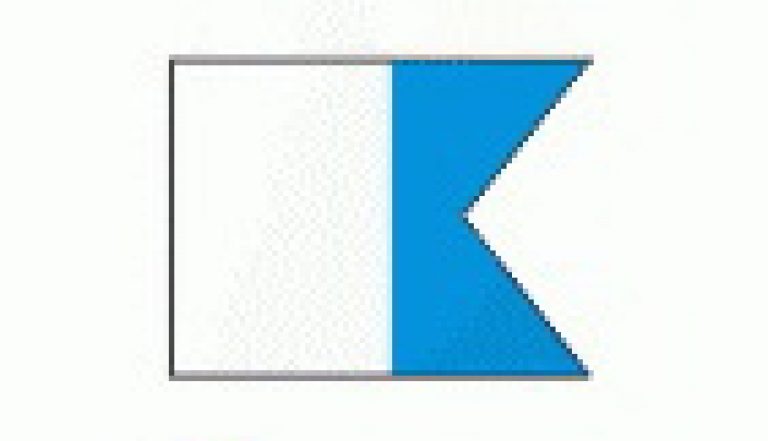

«Единица», развевавшаяся на броненосце «Князь Суворов»

Для гарантированного осуществления «crossing the T» требовалась такая малость как превосходство вашей эскадры в скорости над противником. А если его нет, то сражение грозит вылиться в стандартную перестрелку двух кильватерных линий. Смекнувшие это британцы приняли решение поставить в голову боевой линии более быстроходные суда нового типа — линейные крейсера. Рассматривать их технические характеристики бессмысленно — это были те же дредноуты, только более быстроходные и менее защищенные, этакий новый вариант броненосцев «пересвет». Печальная судьба «Осляби», утонувшего от попадания всего лишь двух 12-дюймовых снарядов, ничему, видать, Альбион не научила.

Не подумали в Лондоне и еще кое о чем. К примеру, изучить состояние дел в иностранных флотах. Это позволило бы выяснить успехи моряков Германии и Франции, к примеру, в области так называемого ВНУТРЕННЕГО МАНЕВРИРОВАНИЯ отдельных кораблей внутри кильватерных колонн. Того самого внутреннего маневрирования, которое не практиковалось в британском флоте после гибели броненосца «Виктория». А это позволяло быстро сменить направленность движения кильватерной колонны с одного курса на прямо противоположный — к преогромнейшему неудовольствию постановщиков «crossing the T». Французы вдобавок, сразу после русско-японской, разработали боевой порядок под названием «щупальца главных сил» («tentacules des forces principales» ) — впереди кильватерной колонны строем фронта шел отряд разведывательных кораблей (все образование тоже в виде буквы Т, как это не покажется забавным). Поэтому никакая «палочка» тут не «прокатывала» изначально. Однако выдуманная блажь уже проникла глубоко в существо и приобрела характер религиозного догмата. А дальше болезнь приобрела характер инфекции — линейные крейсера вслед за Великобританией невесть за каким чертом начали строить в Германии, Японии и других странах.

Легкие крейсера. Этот ненужный тип корабля стал, тем не менее, очень важным элементом шахматного флота «традиционалистов». В задачу новых легких крейсеров вменялись: а) эскорт линейных кораблей; б) дальняя разведка в составе эскадры; в) защита линейных кораблей от атак эсминцев и миноносцев; г) прикрытие собственных эсминцев при проведении ими собственных атак; д) самостоятельные действия в составе различных соединений.

Новые крейсера строили практически только две страны — Великобритания и Германия, остальные обходились уже построенными ранее бронепалубными поскольку, за исключением несколько более высокой скорости новых легких, все эти крейсера были более или менее тождественны. Немцы, в отличие от британцев, ориентировали свои легкие крейсера на борьбу с торговым судоходством противника, но при этом, очевидно, плохо осознавали тот факт, что те не обладали нужным запасом угля для длительных рейдов, что вынуждало их постоянно бункероваться, если было где. А если не будет где? А уж тот факт, что немцы, забавляясь со строительством своих «бегунков» со 105-мм пушками, напрочь «профукали», вплоть до начала Великой войны, строительство подводных лодок (проку от которых в плане истребления торгового судоходства было многократно более нежели от крейсеров), так это общеизвестно.

Обе стороны при этом не учитывали одного немаловажного обстоятельства. Входя в непосредственную свиту линкоров, легкие крейсера и эсминцы, при столкновении двух противоборствующих эскадр, еще до развертывания боевых линий дредноутов и ухода крейсеров на фланги, обречены на то, что будут попадать под огонь тяжелой артиллерии. И во что это станет кораблям, имеющим такую слабую защищенность?

Эскадренные миноносцы. Бессмысленно искать какую-то связь между новыми эсминцами и «хэвоками», несмотря на то, что первые создавались путем вытягивания в длину и ширину вторых. Просто итогом был совершенно новый эскортный корабль. Но может быть, резонно возразят мне, именно новый эсминец и был тем самым универсальным кораблем, который был в состоянии самостоятельно вести операции против вражеских флотов, включая соединения, оснащенные линейными кораблями. Ну, посудите сами — мореходный корабль с сумасшедшей скоростью (перевалившей за 30 узлов), приличной автономностью, артиллерией под/за 100 мм, позволявшей не только утопить любое мелкое или равное судно эскорта противника, но и хорошенько угостить даже легкий крейсер. Ну а для тяжелых кораблей врага — извольте, солидный набор 450 мм (+/-) торпед. Это ли не идеал! Увы — нет.

Эсминец «Сова» типа «Сокол» — классический дымный «хэвок»

Эсминец «Новик» — как видим, от дыма не спасали даже турбины

Эсминец «Пронзительный» — еще один «самовар»

Все убивалось слишком большими размерами — более 70-80 метров в длину, осадка под 3 метра и массой демаскирующих признаков. В итоге шансов подобраться незамеченными к противнику даже на большой скорости у этого корабля практически не было — он обнаруживался сразу же и на большом расстоянии, после чего накрывался огнем, от которого (благодаря тем же большим размерам) зачастую не спасала даже высокая скорость. Эсминец был лишь сторожевой овчаркой, но никак не рысью.

Вспомогательные суда. А здесь вообще все просто. Адмиралтейства крупнейших государств как-то сразу пришли к выводу, что всю потребность во вспомогательных судах им обеспечит мобилизация гражданского флота. Мобилизуем сколько надо «штрюцких» — и будет нам счастье, нечего заботится о всяких там тральщиках да заградителях! Адмирал Эссен, верно определив потенциал минного оружия, тем не менее, допустил серьезный просчет, расчитывая при минных постановках у побережья противника обходиться надводными минзагами. А между тем куда как более эффективны (и безопасны) были бы рейды минзагов подводных — тех самых, которые Налетов начал строить еще в осажденном Артуре. Но увы — ни одного подобного корабля к началу Великой войны в составе Российского флота не было («Краб» будет боеготов несколько позже).

Настоящий флот

Именно русско-японская война, с ее большей интенсивностью, показала, что времена изменились и морская война тоже. Флот должен был строиться по принципам изложенным 20 лет назад адмиралом Обом, а именно: флот должен наносить непрерывные удары по противнику — по его боевым кораблям, торговым судам и побережью. Война же России с Японией носила во многом анекдотичный характер с точки зрения стратегии и оперативного искусства (ну ладно, скажем корректнее — архаичный). Посудите сами — сражаются флоты двух империй (причем Российская не самая последняя в списке), а представлены они всего лишь десятком-другим бронированных (и не очень) гиппопотамов, которые ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ возятся друг с другом в небольшом водоеме. Нет, такой флот нам не нужен!

Ну а какой тогда?

Стало совершенно, что времена эскадр прошли и флот, в надводной своей составляющей должен состоять из БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА относительно небольших и дешевых в производстве тактических торпедных судов и взаимодействующих с ними таких же небольших и дешевых артиллерийских кораблей, которые будут составлять в комбинации многочисленные боевые группы. Действуя поэшелонно, они будут выматывать противника и наносить ему постоянные потери в корабельном составе. При этом собственные потери (ввиду простоты и дешевизны) не существенны. Людские потери на кораблях с экипажами в десяток-другой человек также вполне и легко восполнимы. К сожалению, под эту категорию уже не подпадали миноносцы и миноноски с паровыми машинами.

Но существовали ли в ту пору корабли, которые могли составить основу такого флота? Очень даже существовали.

В конце 90-х годов XIX века французы начали экспериментировать с установкой на миноносцы турбин Рато и Парсонса (неудачно — тогдашние дорогие и громоздкие турбины плохо подходили для небольшого тактического судна).

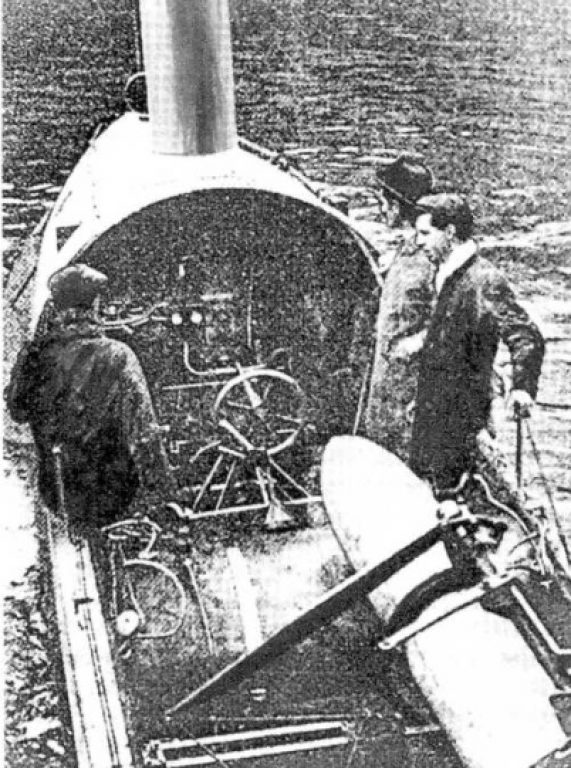

В 1900 году по просьбе вице-адмирала В.П. Верховского Б.Г. Луцкой в Мариенфельде сконструировал 200-сильный двигатель для 23-тонной миноноски (но двигатель установлен не был, несмотря на то, что весил несколько более 2 тонн против 9 с гаком тонн прежней паровой машины). Потом случился уже упоминавшийся казус с моторным миноносцем «Видный».

«…Спустя три месяца после начала Русско-японской войны, 6 апреля 1904 года, бывший помощник главного инспектора минного дела капитан

1 ранга В.А. Лилье обратился к главному инспектору, вице-адмиралу

К.С. Остелецкому с докладом о необходимости срочной постройки «минных шлюпок».

Отмечая недостаток такого рода судов на театре военных действий,

что не позволяло эффективно бороться с блокировавшими Порт-Артур японскими силами и охранять собственную эскадру от нападения вражеских миноносцев, он предложил строить 5-тонные катера, вооруженные двумя торпедными аппаратами, с экипажем из двух человек, по проектам И.И. Назарова или лейтенанта Н.Н. Шрейбера

(со спиртовым двигателем).

К.С. Остелецкий прислушался к изложенным доводам и 20 апреля доложил о них председателю МТК вице-адмиралу Ф.В. Дубасову.

Однако те идеи В.А. Лилье отверг, указывая, что «для окончательного упрочения нашего на Дальнем Востоке (а следовательно, и для устранения всех препятствий к этому) России необходима наступательная морская война и владение морем.

Поэтому все денежные и технические средства наши д[олжны] б[ыть] положены на развитие наступательного флота. Это означает, что

в Тихом океане нам нужны суда, способные оперировать на всем театре действия, а не такие, которые прикованы к базе (sic!-К.Г.)» (https://dzen.ru/media/id/5e7da90638906d44f052c041/torpednyi-kater-dlia-rossiiskogo-pravitelstva-6274da8929633c0a8a9270f0).

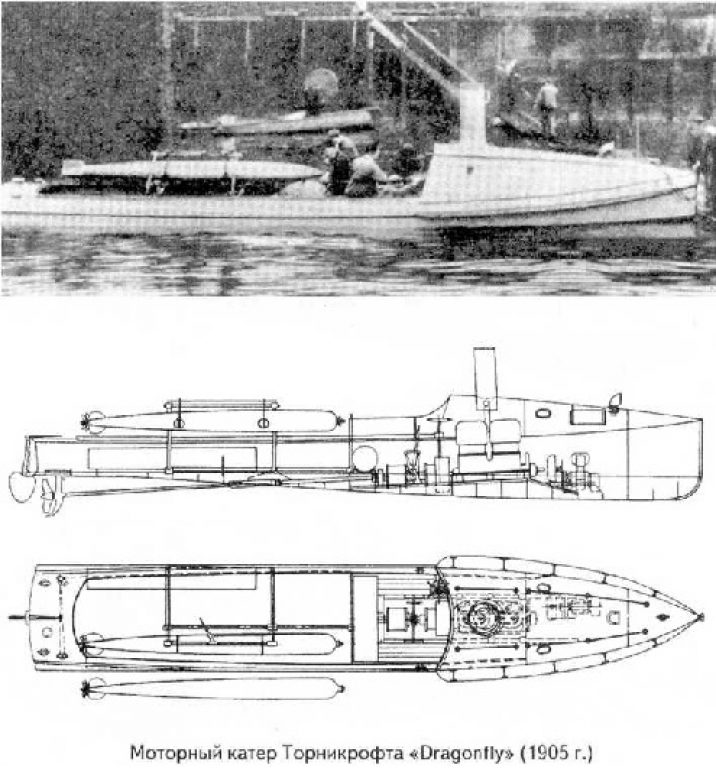

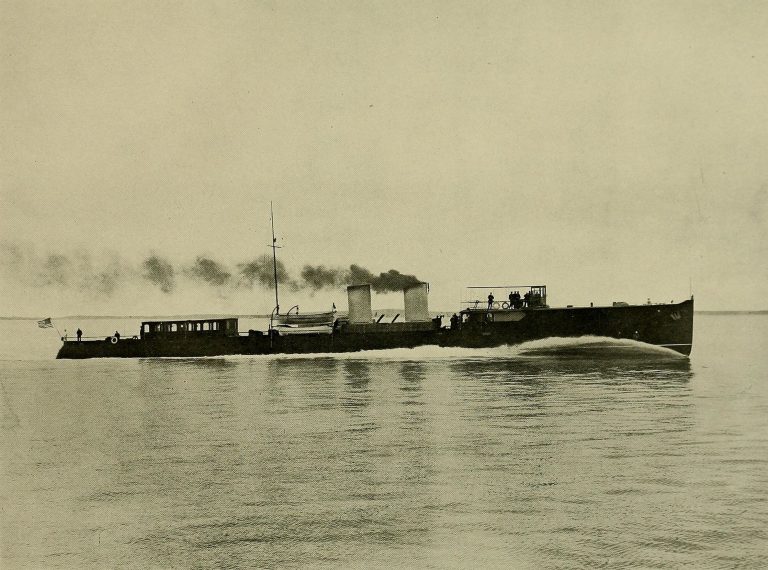

Ну а следом слово взял Джон Торникрофт.

Обойти факт появления простого и легкого двигателя внутреннего сгорания, идеально подходящего для маленького торпедного судна он не мог и в 1905 году создал фактически первый торпедный катер в мире (Ох уж этот Торникрофт! И всюду-то он первый — и минный катер паровой первый, и миноноска паровая — первый, и торпедные катера, что официальные, что неофициальные — снова он). Звался он «Стрекоза» («Dragonfly”). Первый вариант катера в 4,5 тонны с двигателем в 93 «лошади» бегал по Темзе с 15-ю узлами. Установка в 1908 году движка в 120 «лошадей» дала скорость на Темзе в 20 узлов и 18 узлов (по оценке чинов Адмиралтейства) на море в волнение. То есть был создан очень опасный для крупных боевых кораблей «москит», способный атаковать незамеченным в прибрежной полосе. Однако Англия — заповедник «традиционалистов»; проект был «прокинут» и дальнейшего развития не получил…до 1915 года, когда все тому же Джону Айзеку Торникрофту будет поручена разработка «малого средства набеговых операций».

Усилия британца не остались незамеченными за рубежом — идею моментально подхватил итальянский инженер Атиллио Бизио. Но итальянец сделал важный вывод — не следует гнаться за «призраком скорости», а нужно повышать автономность и мореходность. Созданный в 1906 году «Фиат Муггиано» в 8 с половиной тонн при одинаковой с торникрофтовской «Стрекозой» длине (больше 12 метров) имел несколько большую ширину, что позволило разместить две торпеды 355-мм (против одной такой же у Торникрофта) и 37-мм пушку. Установка более экономичного, но и менее мощного движка в 80 л.с., принесла максимальную скорость в 16 узлов. Впрочем, дальше дело не пошло: итальянцы слишком «мелко плавали» в определении тактических задач малых катеров — они были такими же малыми как и сами катера, эти самые задачи, предусматривая лишь вспомогательные патрульные операции в Адриатике. При этом вплоть до начала Великой войны они более не выстроили ни одной единицы хотя бы малого торпедоносца, зато с размахом «отгрохали» один из крупнейших в мире «традиционалистских» флотов.

Но это все малые суда, способные действовать впритык к гавани. А не было ли чего покрупнее? Было, и счастливыми обладателями судов нового типа стали США и Российская империя.

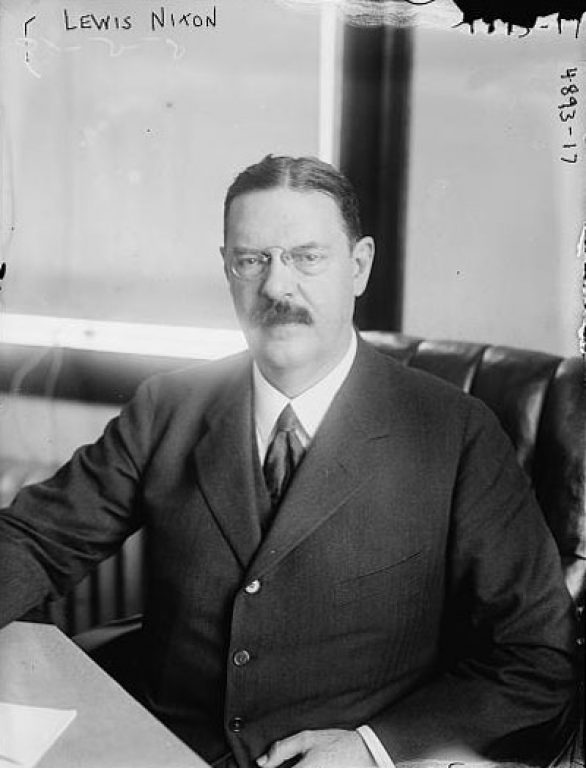

«…Ещё одной из переходных конструкций от прежних минных катеров и миноносок к торпедным катерам (наряду с «Дрэгонфлай» и «Фиат Муггиано») были катера-миноноски с газолиновыми моторами. В 1904 г. американская фирма «Flint» («Флинт») предложила воюющей России деревянные миноноски конструкции инженера Lewis Nixon (Л. Никсона)…Российское морское ведомство приняло это предложение, не раздумывая: чиновники надеялись, что 35-тонные корабли Никсона помогут старым минным катерам и миноноскам сдержать натиск японского флота на Дальнем Востоке.

Но американские катера-миноноски заслуживали внимания и по другой причине — каждая из них оснащалась двумя двигателями внутреннего сгорания по 300 л.с, работавшими на газойле. Предварительные испытания опытного образца катера в США продемонстрировали русскому морскому атташе экономичную работу моторов и довольно высокую — порядка 20 узлов — скорость. Газолиновые двигатели оказались удобными в эксплуатации, почти не давали дыма, и к тому же потребляли мало топлива» (https://www.moremhod.info/index.php/library-menu/16-morskaya-tematika/218-malye-torpednye-korabli?showall=1).

Основная суть вышесказанного — чепуха. Корабли нового типа (экспериментального, в американском флоте ничего подобного не было) позиционировались как «судно охраны рейда», а не миноноски, и компания Флинта предлагала их в качестве МАССОВОГО корабля береговой обороны. Поскольку с самого начала русско-японской выявилась неспособность «хэвоков» и паровых миноносцев нести эффективную сторожевую службу на ближних подступах к базе (как раз в это время японцы настойчиво стремились закупорить выход из артурской гавани и русской эскадре с большим напряжением сил приходилось ночью высматривать очередной крадущийся вдоль берега брандер) — их, к слову, не было ни в одном флоте, российское правительство приняло решение прикупить десяток таких сторожевиков. В российском флоте (на Черном море, в частности) подобную службу несли устаревшие миноноски — вот «никсоны» и причислили к их лику.

Льюис Никсон

Но не прошло и года, как высшие чины обнаружили, что неказистые на вид деревянные 35-тонки с 300-сильными газолиновыми движками имеют потенциал куда больший, нежели казалось вначале. Газолиновый движок переключался куда быстрее и проще, нежели разводились пары в котлах, соответственно быстрее набиралась и сбрасывалась скорость. Стоили они значительно меньше любой турбины да и были технически намного проще. А скорость, свои 20 узлов, «газолинки» показывали даже при «свежем» море, не в пример старым миноноскам, у которых скорость падала до 12-13 (если еще могли выбраться в это «свежее» море). За счет чего? За счет лучшей мореходности. Но каким образом более легкий (в 1,5-2 раза) «бот» оказался мореходнее миноносок? А за счет другой архитектуры! «Никсоновки» имели заостренный узкий нос плавно переходивший в более широкую и почти плоскую корму.

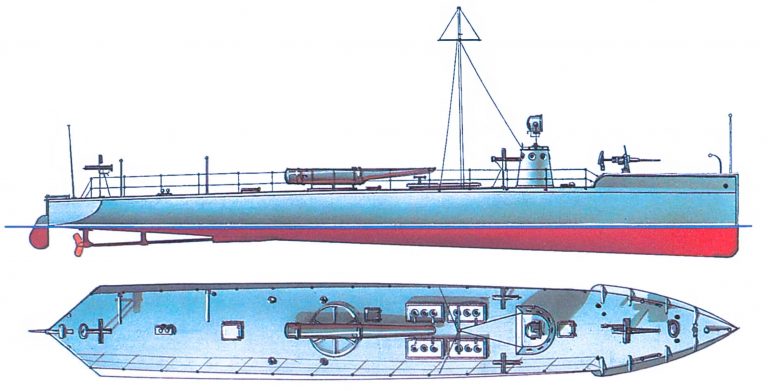

Торпедный катер Никсона (позднейшая версия с 37-мм пушкой)

В 1906 году возникла здравая идея перевода «газолинок» на Балтику в качестве судов так называемого «шхерного флота». Переброшенные в Кронштадт по железной дороге летом 1906 года творения чуждой конструкторской мысли совершили триумфальный переход из главной базы Балтийского флота в Биоркэ, подтвердив свою, приличную для судна подобных размеров, мореходность (примечательно, что «никсоны» прошли тем же путем, которым через 13 лет, только в обратную сторону, пойдут британские катера для атаки кронштадтской гавани). Однако продолжения не последовало — ни российская, ни американская (США полным ходом клепали традиционалистский «Белый флот», который в качестве рекламы для сомневающихся гоняли вокруг земного шара) стороны перспектив «газолинок» не заметили, что симптоматично. А перспективы были и серьезные даже без доработок и «апгрейта» этих судов.

Во-первых, «никсоны» — это торпедный катер безо всяких «если и может быть». Катер этот был в три раза большего водоизмещения, нежели итальянские катера МАС, которые появятся только через 10 лет и, соответственно, лучшей нежели у «мотобарок» мореходностью. А ведь итальянские катера действовали в патрулях по Адриатике, а не торчали в гавани. Соответственно «никсоны» элементарно могли действовать несколько шире, нежели зона финских шхер. В руках у российского командования оказался ключ к созданию универсального торпедного корабля для Балтийского моря. Но нет — мы лучше в очередной раз «попрем» что-нибудь у англичан, вроде «белого слона» под названием «Свифт» и понаделаем превеликое множество этих «слоников». «…Несмотря на богатый опыт шхерных плаваний, русское командование так и не приступило к созданию катерных флотилий, и когда грянула первая мирова война, в составе Балтийского флота не было ни одного боевого катера…» (http://commi.narod.ru/bmc/mk1ka/ka33.htm). Вот так вот!

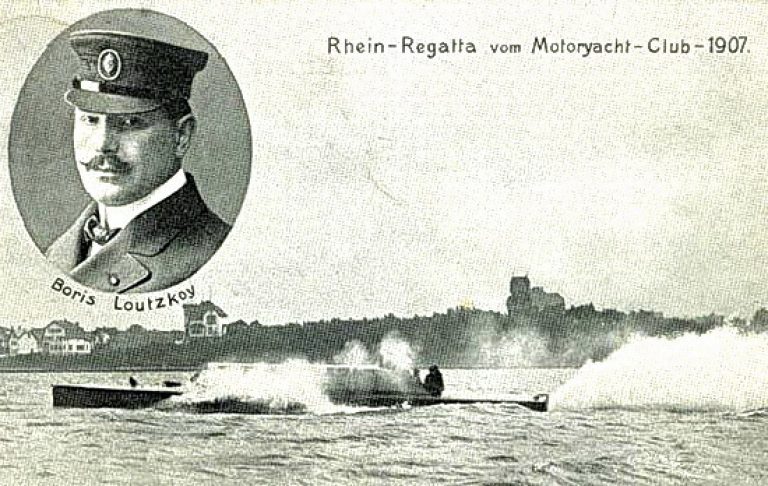

Скорость у «никсонов» не велика? Она элементарно увеличивалась до 25-27 узлов путем установки вместо 300-сильных двигателей 500-лошадных даймлеровских. Не было таких двигателей в ту пору? Были. В 1904 году Борис Луцкой в ходе рейнских гонок установил такой движок на речной катер «Царица» (приз выигран в 1907-м).

Борис Луцкой и катер «Царица»

Радиус мал? 360 миль на 20 узлах и 400 на 15-ти — мало? Поворотный торпедный аппарат в 450-мм убирается, по бортам ставятся/цепляются два аппарата (две торпеды) в 350-380 мм.

Но увы…

А покрупнее было ли что нибудь? Было и покрупнее.

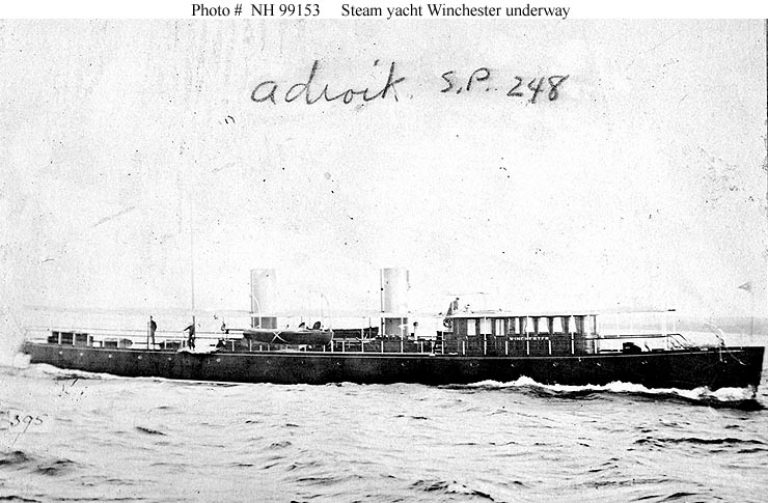

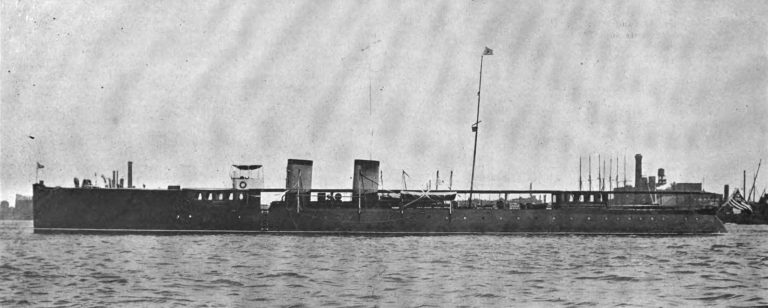

В 1907 году по заказу миллионера Питера Раусса в Бронксе, на верфи Роберта Джейкоба, была построена паровая яхта «Винчестер» (она же «Адроид», она же SP-248). Чем она примечательна? Тем, что ее проект послужил основой для создания еще трех улучшенных яхт под тем же начальным названием «Винчестер». Сам по себе «Адроид» был «малоподходящ! для «нашего дела» (священного дела истребления дорогостоящих бронированных бегемотов) — несмотря на приличные размеры в 42 метров длины и более 4 с половиной метров ширины имел слабую мореходность и малый радиус действия. А вот следующий «винчестер» (он же «Флайинг фокс») — вот это как раз то, что нам нужно!

«Винчестер-1» (она же «Адроит» и SP. 248)

Эта яхта строилась в Глазго на верфи Альфреда Ярроу — конкурента Торникрофта. Будучи значительно длиней «Адроида» (более 50 метров в длину и почти 5 метров шириной) она, в то же время оказалась на удивление легче — чуть больше 136 тонн против 150 у «Адроида». Осадка яхты составляла всего 1,2 метра против полутора на первом «винчестере». За счет чего? Трехвальная турбина Парсонса совокупной мощностью в 3000 л.с., установленная на новой яхте оказалась значительно легче двухвальной паровой «печки» в 1500 лошадей и всего причитающегося ей угля. Скорость естественно «скакнула» с 20 до 26 с гаком узлов. Комбинация из 6 (3х2) даймлеровских движков Луцкого при той же мощности была бы еще легче и дешевле турбин, что дало бы «привес» в скорости на 1,5-2 узла, хотя и привела бы к увеличению пожароопасности. Таким образом имеем мореходный и скоростной (практически не уступающий, по крайней мере, стандартным тогдашним эсминцам) тактический торпедный корабль.

«Винчестер-2» («Флайинг Фокс»)

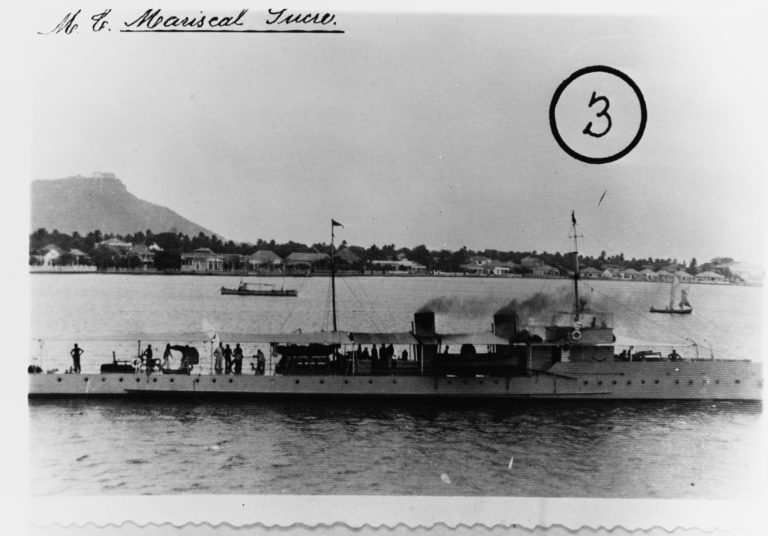

Канонерка «Марискал Сукре»

Будучи проданной Колумбии «Флайинг фокс» превратилась в канонерскую лодку «Мариска Сукре» и заимела два 76-мм орудия. Таким образом, по идее Оба на одном проекте можно было получить заданную пару — миноносец и прикрывающую его канонерку. Но я бы в качестве канонерки выбрал бы не этот второй проект «винчестера», а третий.

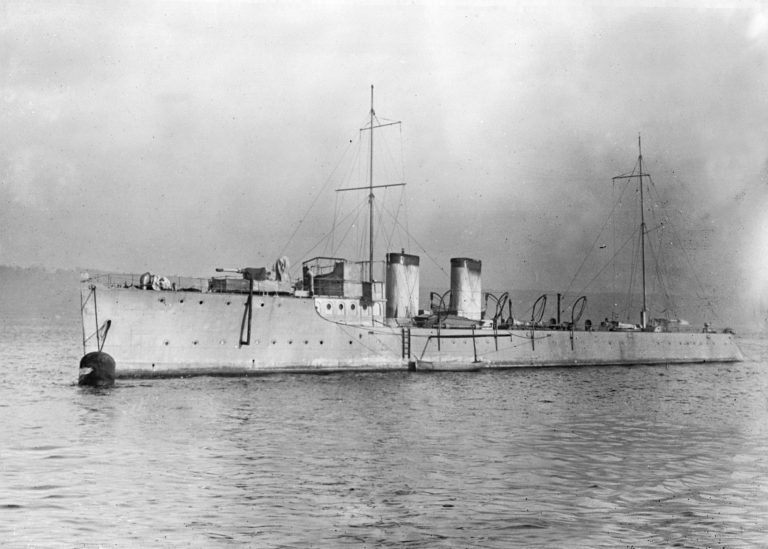

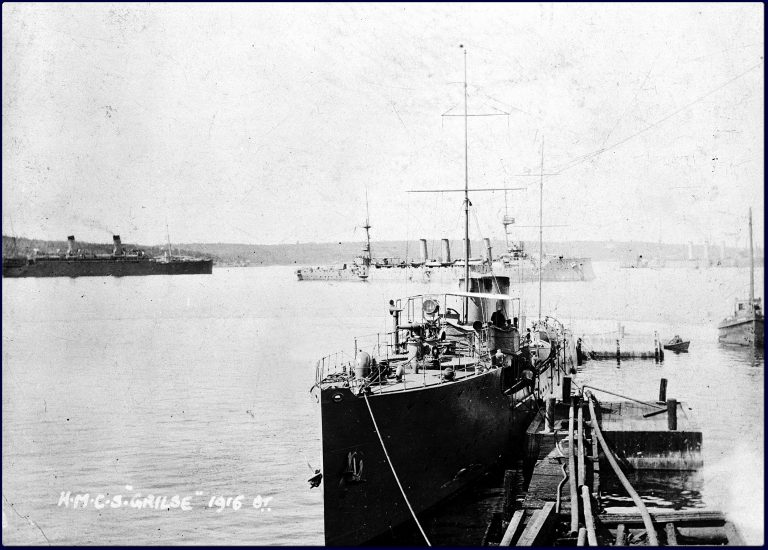

Третий «винчестер» (он же «Грильзе» и «Трилора») построенная там же — у Ярроу, была еще больше — 62 с половиной метров длины и больше 5 с половиной метров в ширину. Соответственно увеличилось и водоизмещение — до 207 с крючком тонн. Но при этом осадка осталась прежней — 1,2 метра, а скорость перевалила 30 узлов и достигла на испытаниях отметки в 32,24 узла. Достигнута она была за счет новых турбин Парсонса — вместо трех валов на втором «винчестере» на третьем стояла двухвальная машина, зато более мощная — совокупно аж 7000 л.с.! Будучи мобилизована канадским правительством в качестве миноносца «Грильзе» стала самым быстроходным судном канадского флота. Состав вооружения, впрочем, был странноватым — две 76-мм пушки и один 356-мм торпедный аппарат. В нашем случае «Грильзе» можно было бы вооружить, без торпедного аппарата либо тремя-четырьмя 76-мм орудиями, либо одним 100-105 мм и одним-двумя 76-мм (или двумя-тремя 57-мм).

«Винчестер-3»

«Винчестер-3» («Грильзе») после мобилизации

«Винчестер-3» («Грильзе») после мобилизации

Почему я не рассматриваю именно «Грильзе» в качестве тактического торпедоносца? Слишком большая и заметная. Впрочем, к тому времени кое-что для «нового флота» должно было кардинально и существенно измениться. И связано это обстоятельство было с фантастическим технологическим рывком подводных лодок — второй, на тот момент, составляющей флота «молодой школы».

А рывок был просто фантастическим. Если в самом начале века мы имели утлый бочкообразный челн, деловито пыхтевший бензиновым движком (от которого регулярно угорали команды), то всего лишь через 10 лет мы уже имеем, скажем, проект Holland-XXXIA (Голланд-31А). Проект этот, вылившийся (несмотря на проблему с установкой двигателей) в лучшую в российском флоте подводную лодку «Нарвал», при сравнении с целым рядом лодок уже 30-х годов оказывается на удивление конкурентоспособным.

И таким образом к 1910 году изменяется тактическая структура «молодого флота».

«…Пришел конец взглядам военно-морских специалистов, что подводные лодки пригодны лишь для защиты своего побережья и в ходе войны могут быть использованы в основном для несения дозоров вблизи баз и в редких случаях для атаки боевых кораблей и транспортов противника» (В.А.Дыгало. Новое оружие морской войны/Глубинный дозор, 1978 г.).

О том, кто выдумал для подводных лодок вышеуказанный «фраерский набор» — отдельный разговор. Сейчас же речь о тактическом распределении.

Как раз функция защиты побережья для подводных лодок (если только это не учебные сумарины) в ту пору стали уже неактуальны. Атака оперативного соединения противника (который быстро появился, обстрелял и быстро ушел — как раз по Обу) представлялась делом проблематичным. Соответственно функции ближней обороны (оборона ближнего сектора) оставалась за маневренными катерами. Атака в среднем секторе боевых кораблей противника была также делом случая (может подвернутся, может нет), следовательно и функции нападения на противника на переходе также оставались за смешанным соединением торпедных тактических судов и взаимодействующих с ними артиллерийских канонерок. Подводные лодки же в среднем секторе использовали позиционный принцип. Зато в дальнем секторе (в котором надводным судам обороняющейся стороны и появляться-то небезопасно, если только речь не идет о набеговой операции на побережье) — вот тут подводные лодки выходят на главные роли, совмещая и позиционный и маневренный метод. Также с самого начала было очевидно, что времена надводных крейсеров — истребителей торговли, канули в лету: подводные лодки были незаметны и неуязвимы при своей смертоносности, а строить их можно было много и дешевле.

Мне могут возразить — так ведь подводные лодки так и будут использовать. Когда? В Великую войну? А ДО нее? Мы ведь ведем речь о 1905-1910-м годах, когда все это было уже очевидно. Что же до субмарин то в ту пору ситуация с ними носила анекдотичный характер.

Лодки строились, а тактики для них…не было. Многие смеются над немцами — в первые дни войны германские субмарины получили приказ выйти в заданные квадраты, стать там на якорь и вести наблюдение за морем. Все. Только схожая ситуация была и в остальных флотах, включая российский, несмотря на то, что казалось бы за 14 лет эксплуатации подводных лодок и одну военную кампанию (русско-японскую) уже казалось бы можно было бы разработать для этих достойных судов достойную же тактику. Ан нет.

«…Никаких отработанных документов по методам использования лодок, а также правил маневрирования при торпедных атаках еще не существовало. К началу войны была лишь разработана инструкция позиционной службы. В этом документе не было указаний по выполнению торпедных атак. Поэтому командиры действовали на глазок, каждый по своему разумению” (Там же).

А уж как изгалялись над подводниками и подводными лодками! Точь в точь как ранее — над миноносниками. Ладно там «Буксир» Артур Уилсон высказался о субмаринах как о «подлом, нечестном и неанглийском оружии» (он еще предлагал считать подводные лодки пиратскими судами и обходиться с их экипажами соответсвующими образом). Были высказывания и похлеще.

«…В девятьсот седьмом году русская печать как никогда много писала о подводных лодках. Это не случайно, ведь именно в это время решалась программа строительства нового — «послецусимского» — флота, решался вопрос, предопределявший морские победы и морскую стратегию государства: корабли каких классов закладывать на стапелях, строить ли линейно-броненосную армаду или временно развивать новые виды морского оружия?

В конце 1907 года капитан-лейтенант Колчак сделал в санкт- петербургском морском кружке весьма нашумевший доклад «Какой нужен России флот?». Блестящий оратор, Колчак с пылом, достойным лучшего применения, доказывал, что подводным лодкам нет и не может быть места в составе флота морской державы.

Чтобы нейтрализовать вредное воздействие колчаковской агитации, лейтенант Ризнич выступил в этой же самой аудитории с лекцией «Подводное плавание и его значение для России». Через неделю успех Ризнича закрепил товарищ по либавскому отряду и герой Порт-Артура лейтенант Власьев. Его «Отчет командира подводной лодки «Пескарь» о плаваниях и маневрах» произвел благоприятное впечатление на слушателей, весьма влиятельных в правительственных кругах.

Тогда на подводников обрушился единомышленник Колчака капитан-лейтенант фон Энгельман. Выпады этого теоретика на страницах «Морского сборника» граничили с прямым издевательством. «Всякий рыбацкий бот,— утверждал Энгельман,— неизмеримо правоспособнее подводной лодки… Бороться с субмаринами очень просто: надо взять на «шестерку» молот и веревку, подойти к лодке, заарканить перископ, стукнуть по нему молотком, а затем тащить добычу на буксире в ближайший порт».

Энгельман публично похвалялся надеть свою фуражку на перископ любой подводной лодки из отряда Щенсновича.

Это был наглый вызов, за который человека, затронувшего честь корабля, полагалось вызвать на дуэль. Жаль, что поединки к тому времени были запрещены. Но дуэль все же состоялась. Ризнич ответил Энгельману тем же оружием — пером публициста. Старейший морской журнал сохранил гневную отповедь подводника:

«Итак, общество считает меня фанатиком подводного плавания. Почему? Потому, что я говорю, что подводная лодка есть могущественное, хотя и неуниверсальное оружие… Я оптимист и потому считаю, что все улучшается на этом свете, все идет вперед. Фантазия моя дает мне картину будущего; имею ли я основания ей не доверять? Нет, так как в мой короткий век я видел то, что раньше было для меня «фантазией»… Сегодня фантазия, а завтра факт. Быть может, скоро появятся подводные крейсера, которые сделают морскую настоящую войну невозможной. Dum spiro, spero. Энгельман утверждает,что лодка не мореходна, это аппарат, а не судно. Нельзя ли доказать? Впрочем, я предвижу, что автору будет трудно это сделать, поэтому: за него я докажу — противное…

……проявление ужаса испытывает команда судна, находящегося в водах, где может подозреваться присутствие подводной лодки: действительно, нет более ужасного врага, чем невидимый, притом наносящий смертельные поражения и неуязвимый.

Это чувство ужаса испытывают даже на маневрах, и тот факт, что во время ожидания атаки никто из команды не ложится спать, известен всем, кто хоть раз присутствовал при таких атаках. Быть может, чувство это притупится, но оно никогда не исчезнет, а во время войны, когда опасность от подводных лодок будет действительной, ужас будет так же властно царить на эскадре, как царил на японских и русских судах после взрывов «Петропавловска» и «Хацузе», и будет повторяться беспорядочная паническая стрельба по воде — по настоящей или воображаемой подводной лодке… Мне кажется, что в настоящее время от подводной лодки достигнуто очень многое и развитие пойдет только в сторону увеличения тоннажа вследствие увеличения подводной скорости»»(https://elektrik-dv.livejournal.com/298802.html).

Когда же 1 ноября 1911 года Джулио Гавотти киданул полтора кило бомб на Айн-Зару стало ясно — флот «Молодой школы» пополнился третьим необходимым компонентом, а надводный флот из крупных линейных кораблей приказал долго жить, поскольку не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять простую вещь: самолеты очень быстро станут больше и совершеннее, а бомб начнут брать значительно больше и швырять их значительно точнее. Все это было лишь вопросом времени.