Малоизвестные варианты Т-27. Часть 9 Большая модернизация маленькой танкетки

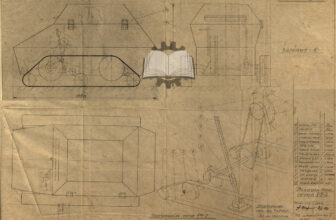

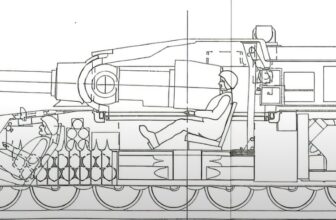

В феврале 1931 г. постановлением РВС на вооружение РККА приняли танкетку Т-27. До 1934 г. на заводах промышленности было изготовлено более 3000 таких машин. Опыт эксплуатации танкетки показал необходимость ее совершенствования. Мероприятия по модернизации Т-27 провели на танкетке с заводским номером 452. В период с 22 марта 1932 г. по 11 февраля 1933 г. она прошла полигонные испытания на НИАБТП с целью подтверждения целесообразности внесения конструктивных изменений, а также определения износа и ресурса доработанных деталей и механизмов.

В конструкцию танкетки Т-27 были внесены следующие изменения:

«а. Гусеница поставлена с разваленными перьями для уменьшения схождения гусеницы.

б. Поставлены задние крылья над гусеницами.

в. Поставлены наколенники для правой ноги механика водителя и для левой пулеметчика, предохраняющие ноги от ушибов об уголки.

г. Вместо пружинных амортизаторов подвески радиатора поставлены резиновые пластины.

д. Снят канал приточного воздуха.

е. Сделан макет бронировки козырька над радиатором.

ж. Сделано новое крепление АКБ с поддоном.

з. Правый тормозной валик поставлен усиленный, увеличенного диаметра.

и. Сделаны лючки в крышках лазов у командира наверх и назад, механик водитель имеет один лючок назад.

к. Поставлены пружины и сделаны другие петли крышек лазов.

л. Поставлен налобник для водителя, м. Изменены крышки сальника.

н. Изменено направление для заводной ручки в кронштейне задней подвески мотора. Для удержания заводной рукоятки в горизонтальном положении поставлена пружина.

о. Сиденье механика-водителя обшито сзади асбестом, а спереди войлоком.

п. Пулеметная установка II образца установлена с прожиганием двух отверстий в лобовом листе, что не делается на других машинах и имеет люфт в боковой плоскости. Удобной и надежной конструкцией является серийный тип Виккерса, поставленный на пулеметную танкетку Т-27.

р. Каретка подачи магазинов поставлена сварная без роликов».

За время испытаний Т-27 №452 преодолела 4050 км, из них 627 км — по плохо укатанному заснеженному шоссе, 100 км — по обледенелому шоссе, 460 км — по хорошо укатанному зимнему шоссе. В весенних условиях танкетка прошла 280 км по разбитому шоссе и 1983 км по шоссе среднего качества. Летний пробег составил 335 км по шоссе среднего качества и 22 км по полевому и лесному проселкам, осенью — 167 км по разбитому шоссе и 41 км по полевому и лесному проселкам. Итоги испытаний 25 октября 1933 г. подвели начальник полигона Штагин, начальник испытательного отдела Воробьев и начальник первой станции НИАБТП Кульчицкий.

Конструктивные изменения, отмеченные в пункте «п», были встречены негативно еще до проведения испытаний, а по пунктам «м», «н» и «р» требовали дополнительных испытаний. По остальным пунктам после завершения испытаний отмечалось:

«а. Постановка гусеницы с разваленными перьями вопроса ее схождения с катков и ленивца не разрешают. Число спаданий гусеницы, особенно при разворотах, увеличивается по сравнению с серийным траком. Причина — частота перьев, благодаря чему снег с беговой поверхности гусениц не выдавливается, а спрессовывается уменьшая тем самым опорную высоту перьев и способствует спаданию.

б. Постановка задних крыльев приводит к защите от грязи танкетки, но конструкция оказалась не жизненна, т.к. при первом же соскакивании гусеницы, крылья пришли в негодность, вследствие чего их пришлось снять после пробега 49 км.

в. Постановка наколенников предохраняет правую ногу механика водителя и левую ногу пулеметчика от ушибов об угольник.

г. Постановка резиновых пластин вместо пружинных амортизаторов показала себя более надежной и целесообразной.

д. и е. Для сравнительных испытаний вместе с серийной машиной. Установка козырька над радиатором дает ухудшение охлаждения двигателя, вследствие чего при первых же испытаниях машины макет пришлось снять.

з. Постановка усиленного валика целесообразна и гарантирует лучшую его работу на скручивание.

и. Люки в крышках лазов необходимы для защиты экипажа машины от нападений, применения ручного огнестрельного оружия. Люк назад у механика водителя расположен высоко и с места сидения не видно дороги назад. Крепление барашком верхнего командирского люка не надежно — последний во время движения машины отвертывается и соскакивает.

к. Постановка пружин у крышек лазов, облегчает открытие последних, но пружины не прочны и лопаются (после 1100 км).

л. Постановка налобника целесообразна и предохраняет голову механика водителя

о. Обивка сидений оказалась надежной и вполне удовлетворительна».

На испытаниях оценивались также и серийные агрегаты танкетки Т-27. Указывалось, что за весь пробег в двигателе «Форд-АА», наработавшем 250 ч,

«значительных поломок и дефектов не обнаружено».

Однако слабым местом являлась подвеска переднего конца двигателя, так как амортизационная пружина

«не выдерживает наших дорог».

Осадка пружины оказалась столь значительной, что для установки заводной рукоятки требовалось снимать задний фланец.

«Кроме того лопасти вентилятора при сильных сотрясениях в пути задевают за обшивку».

В этой связи испытатели указали на целесообразность постановки резиновых пластин-амортизаторов по аналогии с новыми амортизаторами радиатора. Критике подверглось натяжное устройство ленивца в виде распорного болта, которое гнулось под воздействием сжимающих усилий.

Кроме того, на Т-27 №452 прошли испытания три типа ведущих колес: серийные, с наварным зубом и литые с необработанным зубом. Для наварки зуба использовался твердый сплав «Сталинит». При работе ведущих колес с наварными зубьями наблюдался сильный износ (стирание) проушин траков в местах зацепления, что значительно сокращало срок службы гусениц. Вместе с тем, испытания показали одинаковый износ при использовании серийных и литых ведущих колес.

«При возможности получения высококачественного безпузырькового литья целесообразно по экономическим соображениям применение ведущих колес, изготовленных из стального литья и не требующих мехобработки зубьев».

При эксплуатации Т-27 выходили из строя в основном элементы ходовой части, что объяснялось

«слишком жесткой подвеской и неприспособленностью движителя для работы в наших дорожных условиях».

При движении по разбитому шоссе, а также по проселкам требовались частые остановки для крепления гаек и болтов ходовой части, что снижало средние скорости движения машины. Отмечался срез болтов, поломка листов рессор и катков. Выход из строя последних происходил главным образом в результате срыва резиновых бандажей. Были отмечены 54 поломки первого и второго катков и 28 — пятого и шестого катков. Значительный процент повреждений катков передних тележек испытатели объяснили более тяжелыми условиями работы вследствие перегрузок при движении.

Согласно заключению, сделанному по результатам испытаний, изменения по пунктам «в», «г», «д», «з», «и», «л», «н», «о» сочли целесообразными, а по пунктам «а», «б», «е», «ж», «к» — непригодными для установки на машину без дополнительной доработки.

источник: А. Кириндас, М. Павлов "БОЛЬШАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ МАЛЕНЬКОЙ ТАНКЕТКИ" "Техника и вооружение" 06-2012

Хм…….

Серьезно?

1889 году, принять к постройке броненосец с артиллерией главного калибра в 305/30-мм??????

Для чего позвольте такое «ЧУДО» на Балтике?

Он же устареет прям на стапеле, а к 1895 году, можно прям со стапеля отправлять в утиль, перевооружить на новую артиллерию корабль не удастся, в виду крайне малого водоизмещения.

Превосходит в «боевой мощи» ЭБР «Николай 1», Ога, ща….в пору вести разговор о Немощи.

У «Ингерманланда» в носовом секторе 2*305/30-мм, в бортовом 4*305/30+2*152/35.

У «Николая 1» в носовом секторе 2*305/30+2*229/35+2*152/35, в бортовом, 2*305/30+2*229/35+4*152/35.

Каким образом «Ингерманланда», ВДРУГ стал бронирован лучше ЭБР «Николай 1»??

При этом уложившись в ВИ реального «12 апостолов»?

На Балтике «Ингерманланд» строится против тогдашних немцев: «Ольденбурга» и «Заксенов».

Он у меня не в 1889 г, а в 1887 г начат постройкой.

Пушки 305/35 мм в 1887 в России еще не производились. Их надо у Круппа заказывать. Это в данной Альтернативе русские делать не хотят. И ставят на «Ингерманланд» то, что у них есть — 305/30 мм орудие. Так было и в нашей реальной истории. Реальный броненосец Двенадцать Апостолов начал строиться в феврале 1888 г.

Под влиянием маневров французского 1886-1888 гг, хорошо описанных в специальной военно-морской прессе того времени, русские (как и все остальные) всё больше склонялись к линейной тактике боя броненосцев. Это из-за прогресса артиллерии и увеличения дальности артиллерийского боя. Это проверялось и на русских маневрах Балтийского флота летом 1888 г. Чихачев там организовал в том числе и «линейное сражение». Так как у Ревеля с немецкой эскадрой в 10 броненосцев получалось сражаться только с помощью линейной тактики. А значит, сравнивать надо у броненосцев именно бортовой залп. Потому что броненосцы уже становятся эскадренными.

Сравните площадь бронирования надводного борта «Двенадцати Апостолов» и «Николая I». И, возможно, вы сможете понять, почему «Двенадцать Апостолов» бронирован лучше?

Начнем с конца Вашего комментария .

Вы правда считаете, что ЭБР с небронированными оконечностями имеет лучшее бронирование, чем ЭБР имеющий полный пояс по ВЛ?

Далее….

В том же самом 1887 году, были разработаны проекты башен для ЭБР «Николай 1», причем в проекте предусматривалась, как установка носовой башни с орудиями 305/35-мм, так и кормовой башни с теми же орудиями , за счет отказа от кормовых казематных 229/35-мм.

Коллега, возможность установки кормовой башни на «императоры» вызывает сильный скепсис. Не уверен насчёт реального Николая 1, а реальный Александр 2 и так сидел кормой на полметра глубже чем носом (нашёл недавно такие данные).

А откуда эта тема ? У реального Рюрика, румпельное и рулевое отделение находились на платформе, ниже броневой палубы.

На момент смерти Шестакова, на БЗ, по началу постройки Рюрика, ещё конь не валялся. А дальше, начинает рулить Чихачёв и крейсер «раздувается» до РеИ водоизмещения и до концепции крейсерской войны Чихачёва.

А бронепалубный Рюрик, ни богу свечка, ни чёрту кочерга, бессмысленная трата денег.

А откуда эта тема ? У реального Рюрика, румпельное и рулевое отделение находились на платформе, ниже броневой палубы. Моя ошибка. Я его с кем-то перепутал. В статье это исправлю. Спасибо, что увидели. А дальше, начинает рулить Чихачёв и крейсер «раздувается» до РеИ водоизмещения и до концепции крейсерской войны Чихачёва. В нашей истории в МТК проект Рюрика начали раздуваться уже летом-сенью 1888 г, доведя до 10 000 т. Кутейников его раздувал еще при Шестакове. Данная Альтернатива началась не в 1888 г, а в 1882 г. В ней к 1888 г сложился уже немного другой исторический контекст в русском Морском министерстве, ввлияющий на принятие решений должностными лицами. Отчего бронепалубный Рюрик (точнее бронепалубный Рюрик Родионова, который куда меньше реального) стал возможен. Как случилось, что это стало возможным, я показывал и старался объяснить в предыдущей статье этого цикла. https://alternathistory.ru/admiral-chihachev-n-m-vs-admiral-lihachev-i-f-v-1885-1888-gg-alternativa-chast-2/ Моя идея такая. Если русские уже увидели бронепалубный крейсер-рейдер (Адмирал Корнилов) — им такой крейсер уже не развидеть. И такие крейсера для них теперь стали возможны. Даже для Чихачева с его концепцией крейсерской войны! Иначе нафига он в 1894 г снова начал проектировать бронепалубные рейдеры, будущие богини? Если он так держится за идею броненосного крейсера-рейдера? Такой мой посыл: если русские построили один раз такой крейсер… Подробнее »

Ингерманланд, что из себя представлял? И почему таранный? Броненосец-таран не решает против эскадры. Совсем, особенно если брони мало. Почему 12/30? Если на черноморских Е2 уже стояли 12/35.

«Ингерманланд» — это точная копия броненосца «Двенадцать Апостолов» из нашей реальной истории. Я в статье про это, наверное, раз 5 повторил.

На черноморских броненосцах в нашей истории в 1888 г стояли 305/30 мм орудия. Исключение только «Чесма». У которой были 305/35 мм завода Крупп. Прикупать 305/35 мм орудия у немцев в этой реальности русские не захотели. Поэтому приходится здесь ждать, когда они сами (Обуховский завод) начнут такие пушки производить. А это уже 1890-е годы.

Я болею и потому не очень внимателен. Поэтому отсылку на точную копию пропустил.

Насчёт купповских стволов не знал. Но в данном случае вполне могли пойти по пути покупки не пушек, а стволов к ним?

У немцев тогда вооружения даже в реальной истории заказывали по минимуму. Особенно в 1889-1894 годы, когда нет никакого уже договора с ними, а таможенная война есть. Миноносцы, да, минные крейсера типа Казарский тоже. Это максимум. То, что быстро строится. И это не спроста так было. Их противниками тогда видели, войны с ними ожидали. И до потепления русско-германских отношений, случившегося после воцарения Николая II, ожить заказа какого-то серьезного оружия у немцев не стоит.

Угу жентельменам верять на слово….

А ничего что Дурляхер, на тот момент на заводах Круппа (а после Сен-Шамон и т.д.), легко и непринужденно собирает чертежи различных артиллерийских систем, по другому ведомству?

Ну и конечно абсолютно плевать, что орудие 305/35-мм разработано Круппом, По заказу Морского ведомства Российской империи.

Логика зашкаливает, заказать проект орудия Круппу, а после не покупать эти орудия, по тому как не хочется))))))

Ну тогда готовьтесь к «Брандербургам» с вооружением 3*2*305/35-мм, Крупповской броней, что мгновенно сделает «Ингерманланд», очередной калошей.

Нет понимания, что каждое действие неизбежно влечет за собой последствия ?

Ок. подождем 1891 года, когда Обуховский завод смог производить орудия. Как следствие к 1895 году, ВСЕ Балтийские броненосцы (и Черноморские) превратятся в ненужный флоту чемодан без ручки, которые нести невыносимо тяжело, но бросить будет ОПЯТЬ жалко.

Причина-следствие.

PS: Другими словами ЭБР Гангут и Наварин, все таки пойдут с вооружением 305/35-мм, с закупкой орудий у Круппа?