КОРАБЕЛЬНЫЕ ПУШКИ

ЭПОХИ ПАРОВОГО

И БРОНЕНОСНОГО ФЛОТА

С. И. Титушкин

Крымская война, закончившаяся в 1856 г. жестоким поражением России, нанесла наиболее значительный ущерб русскому военному флоту, к тому же безнадежно устаревшему. Требовались экстренные меры для его восстановления, причем уже на качественно новой основе. На русских верфях закладывались и строились паровые винтовые корабли, вооружить которые следовало и более совершенным оружием. К концу Крымской войны русская корабельная артиллерия включала в себя различные образцы гладкоствольных орудий, из них самые современные и мощные — 3-, 2-, 1.5-пудовые и 68-фунтовые бомбические каморные, а также 36-фунтовые однокалиберные бескамерные пушки.

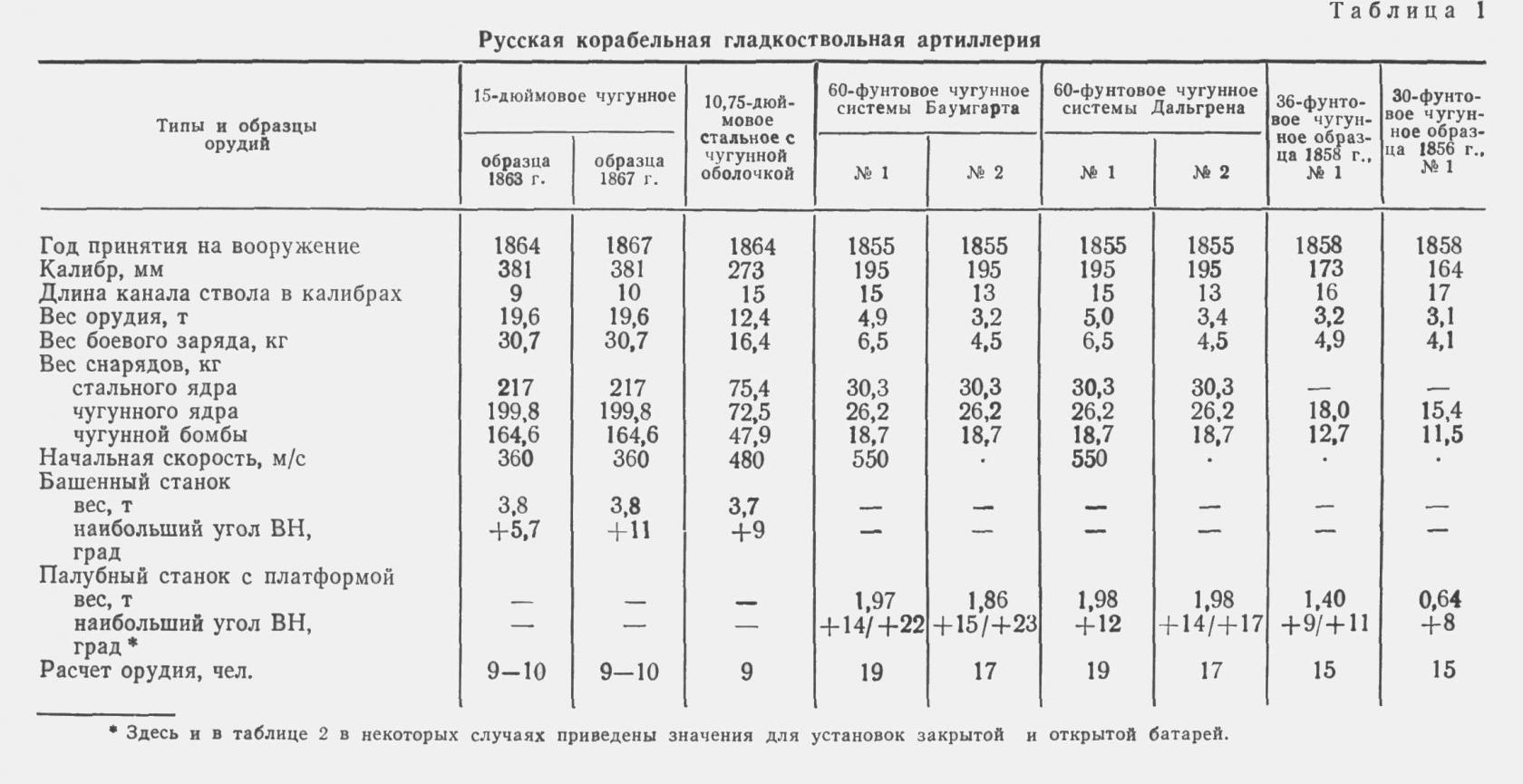

Бомбические орудия предназначались для поражения деревянных кораблей разрывными бомбами, но могли стрелять сплошными ядрами и различными картечами; их калибр колебался от 273 (у 3-пудовых) до 214 мм (у 68-фунтовых), вес — от 6,2 т (у 3-пудовых) до 3,2 т (у 68-фунтовых), вес бомб и снарядов от 49 кг (у 3-пудовых) до 23 кг (у 68-фунтовых), а характерные особенности устройства — сравнительно копоткие стволы (длина 7— Ш калибров), наличие зарядных камор (цилиндрических или конических, меньшего диаметра, нежели калибр орудий) и небольшой относительный вес зарядов (1/7—1/10 к весу снарядов). 36-фунтовые (173-мм) однокалиберные бескаморные пушки вели огонь сплошными ядрами, а также разрывными гранатами весом от 11 до 15 кг, картечами, книпелями и брандскугелями по корпусам, палубам, рангоуту и такелажу деревянных кораблей; такие орудия весом около 3 т (длина ствола до 16 калибров) служили основным вооружением парусных кораблей различных классов. На кораблях и в арсеналах оставалось немало устаревших орудий: единорогов, каморных пушек, карронад и т. д. Все орудия крупных калибров изготовлялись из чугуна и лишь некоторые, в основном мелкокалиберные, из бронзы; орудийные станки — деревянные, традиционной четырех- или двухколесной схемы. Наведение, торможение отката и накат осуществлялись с помощью артиллерийского такелажа вручную. Заряды из черного зерненого дымного пороха заранее отвешивались и помешались в специальные цилиндрической формы полотняные мешки (картузы); воспламенялись они при стрельбе ударными или фитильными «скорострельными трубками» через специальный канал в казенной части (так называемый запал).

Основные типы снарядов — сферические чугунные разрывные бомбы и гранаты, снаряжавшиеся черным дымным порохом, а также сплошные чугунные ядра, картечи, книпели и бранд-скугели. Заряжались все пушки и мортиры только с дульной части. После каждого выстрела канал ствола было необходимо банить от нагара (40% от веса заряда дымного пороха превращалось в твердые частицы). Вот почему скорострельность оставалась весьма низкой — выстрел в 8—15 минут (с наводкой на цель). Имелось три следующих вида снарядов: картечь — из нескольких гранат, ядер или пуль небольшого калибра для поражения открыто расположенной живой силы, рангоута и такелажа; книпель — из двух ядер (или полуядер), связанных отрезком цепи, служивший для разрушения такелажа и рангоута; брандскугель—зажигательный снаряд (полое ядро с отверстиями, снаряженное зажигательным составом). На кораблях артиллерия размещалась в открытых и закрытых батареях для стрельбы через пушечные порты преимущественно по борту и лишь частично на верхней палубе на поворотных платформах для обеспечения больших углов обстрела. Прочность палуб и отсутствие механизмов для наведения ограничивали вес орудий (5 т). Также учитывалось, что при использовании сплошных ядер с увеличением калибра эффективность огня возрастала незначительно по сравнению с весом пушки. Стрельба велась с использованием простейших прицельных приспособлений, дистанции артиллерийского боя не превышали 400—1000 м. Низкие скорострельность, точность и поражающее действие каждого отдельного орудия вынуждали устанавливать на кораблях максимально возможное количество орудий и вести огонь сосредоточенными залпами.

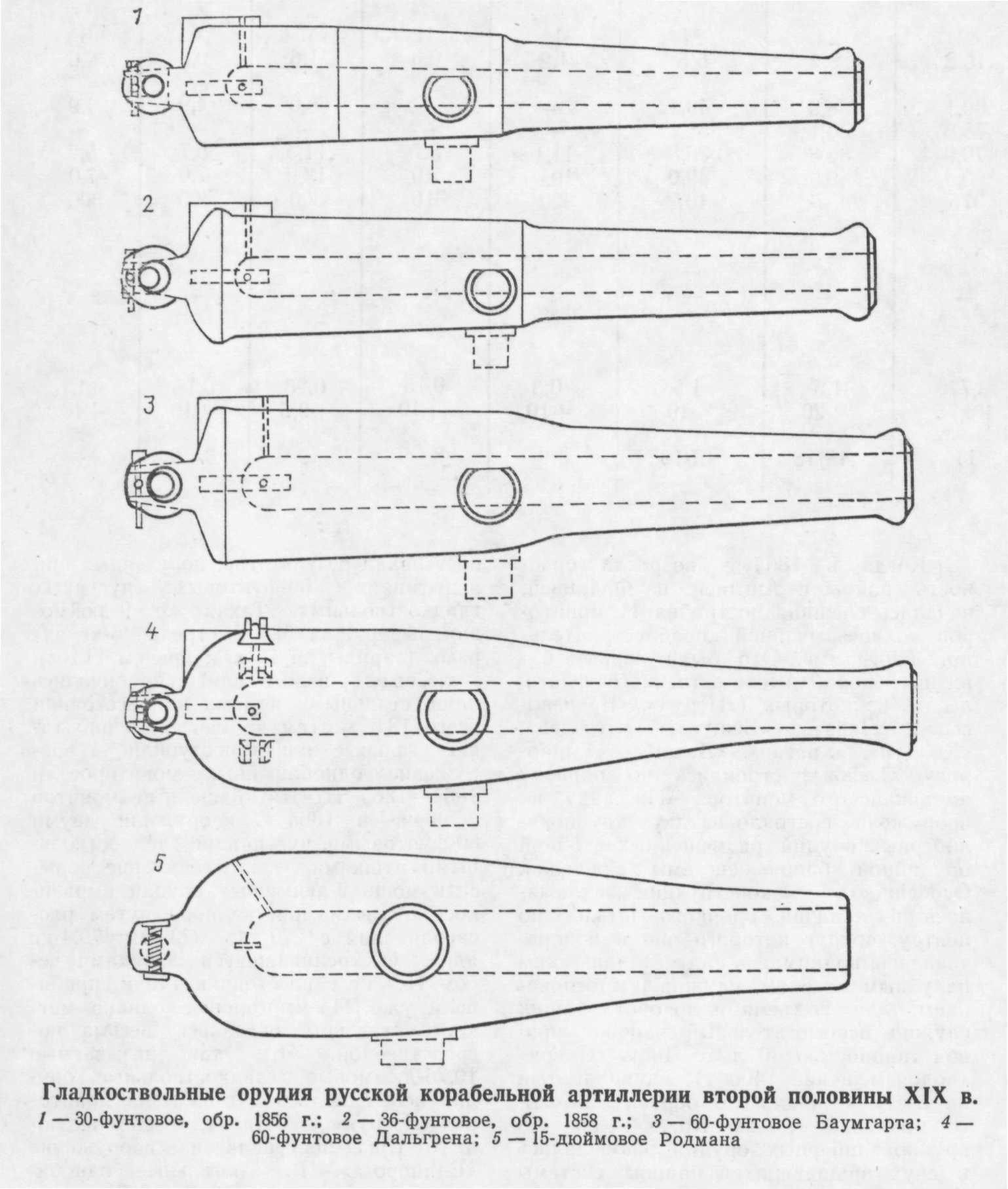

Вся эта артиллерия уже не отвечала нуждам строившегося парового винтового флота, поэтому в 1856—1858 гг. на вооружение поступили чугунные однокалиберные пушки систем Дальгрена и Баумгарта, причем их и 30-фунтовые номера различались длиной стволов и весом, что делалось с целью размещения пушек одного калибра на различных палубах двух- и трехдечных кораблей. Устаревшие образцы уже в 1861 г. начали заменяться — на Балтийском флоте из 2070 орудий 1608 были 60-, 36- и 30-фунтовыми новых образцов.

Русское правительство, обеспокоенное интенсивным строительством броненосных кораблей в Англии и Франции, в 1861 г. приняло решение о создании собственного броненосного флота, первоначально для обеспечения береговой обороны на Балтике. Тогда же приняли решение обшить броней строившиеся в Кронштадте и Петербурге деревянные паровые фрегаты «Севастополь» и «Петропавловск» (водоизмещение соответственно 6135 и 6040 т). Отечественная промышленность к постройке паровых броненосных кораблей оказалась не готова, поэтому первую броненосную железную паровую плавучую батарею «Первенец» водоизмещением 3277 т заказали в ноябре 1861 г. Темзинскому кораблестроительному заводу в Лондоне. По типу этого корабля в Петербурге заложили в 1863 и 1864 гг. плавучие батареи «Не тронь меня» и «Кремль». И сразу же возникла проблема — для того, чтобы эффективно поражать равноценные вражеские корабли с железной броней толщиной до 114 мм, требовалась артиллерия, по сути дела, нового поколения.

На Волковом полигоне под Петербургом в 1859—1860 гг. проводились опыты — железные броневые плиты расстреливались наиболее мощными из состоящих на вооружении корабельными 60-фунтовыми гладкоствольными пушками № 1; результаты оказались неудовлетворительными — даже с расстояния менее 185 м ядра не пробивали 114-мм броню. Неудачно закончились и опыты с 164-мм чугунными нарезными пушками (1858—1859 гг.) системы итальянца Кавалли. Становилось ясно, что гладкоствольная артиллерия практически уже исчерпала возможности дальнейшего совершенствования; лишь нарезные крупнокалиберные орудия могли обеспечить поражение броненосных кораблей; такие пушки широко внедрялись в конце 50-х годов XIX в. в английском и французском флотах. Вопрос о необходимости вооружения русского флота нарезной артиллерией принял настолько серьезный характер, что по ходатайству Морского министерства царским указом в августе 1861 г. была создана межведомственная комиссия под председательством члена Государственного Совета адмирала Е. В. Путятина. Комиссия установила, что полноценными могут стать только стальные нарезные орудия, что наиболее перспективен способ получения стали требуемого качества, разработанный горным инженером полковником П. М. Обуховым: отлитая им 12-фунтовая гладкоствольная стальная пушка выдержала на испытаниях в 1861 г. без повреждений 4 тыс. выстрелов.

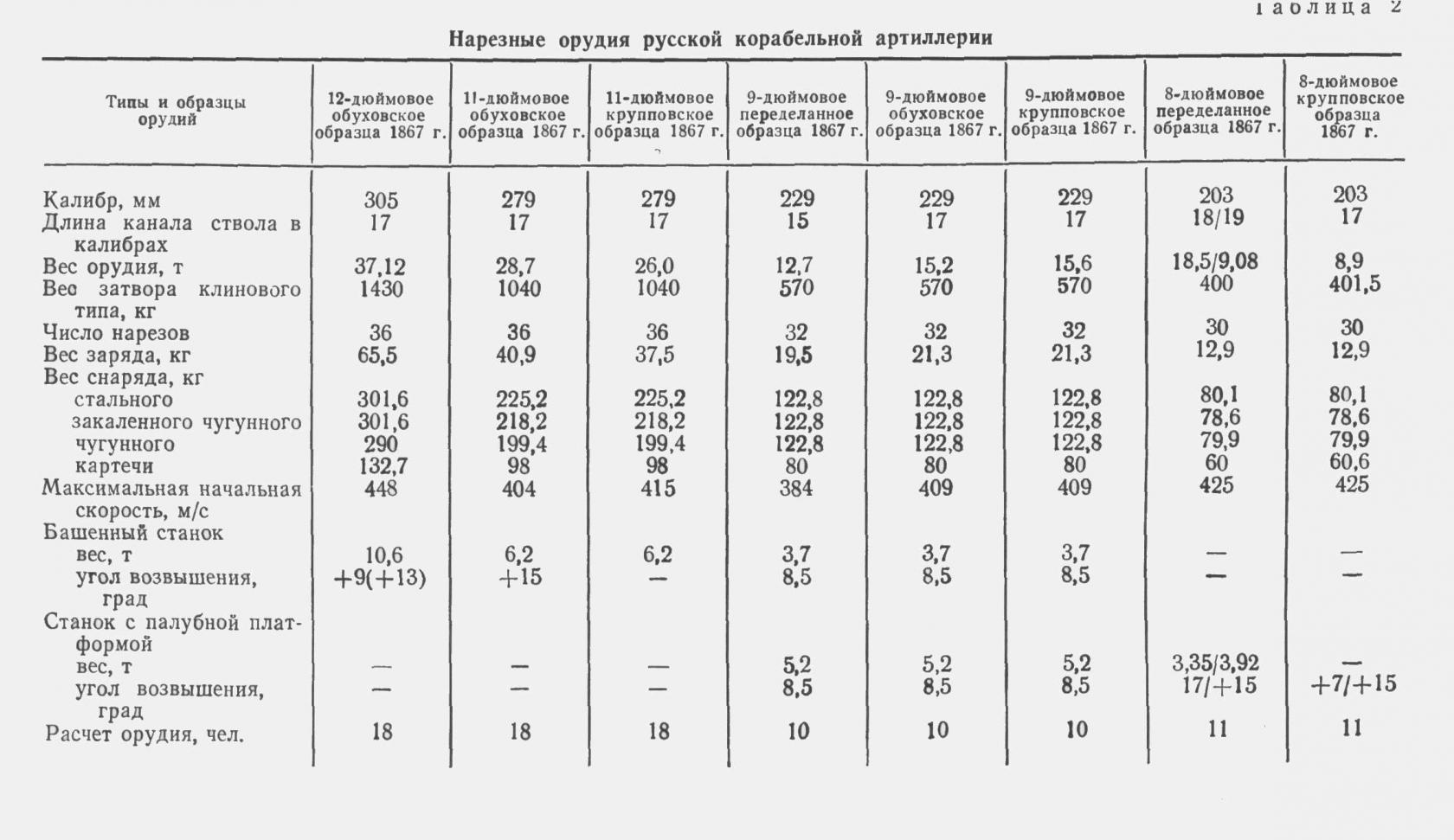

В следующем году на левом берегу Невы, восточнее Петербурга, началось строительство сталелитейного завода (впоследствии Обуховского), предназначенного для производства крупнокалиберных орудий. Чтобы использовать передовой зарубежный опыт, установили тесные контакты с прусским сталелитейным заводом Ф. Круппа (г. Эссен). В 1863 г. Морское министерство заказало ему первую партию стальных нарезных орудий: двадцать четыре 9-дюймовых и пятьдесят восемь 8-дюймовых; доставлялись они с гладкими каналами стволов и нарезались уже в России; на казенную часть ствола для «придания надлежащего веса» надевалась чугунная оболочка; заряжание осуществлялось с дульной части. Первое такое 9-дюймовое орудие весом 7,5 т, нарезанное по разветвляющейся схеме, испытывалось в 1863 г.: 123-кг снаряды из закаленного чугуна или литой стали цилиндроконической формы с шестью парами цинковых ведущих поясков выстреливались зарядами весом по 20,5 кг (черный дымный артиллерийский порох) с расстояния 1100 м и уверенно пробивали железные броневые плиты толщиной до 140 мм. Однако на 66-м выстреле из-за перекоса снаряда орудие разорвалось; такая же участь постигла в 1864 г. 8-дюймовую пушку аналогичной конструкции на 109-м выстреле.

Эти неудачи приостановили испытания и вынудили в 1863 г. вооружить «Первенец» двадцатью шестью 60-фунтовыми гладкоствольными орудиями № 1, из которых лишь два установили на вращающихся платформах верхней палубы, а остальные в закрытой батарее. Однако существовал и другой вариант вооружения всех трех плавбатарей — четырнадцать 8-дюймовых стальных нарезных орудий, двенадцать из которых устанавливались в батарее и два — на вращающихся платформах верхней палубы.

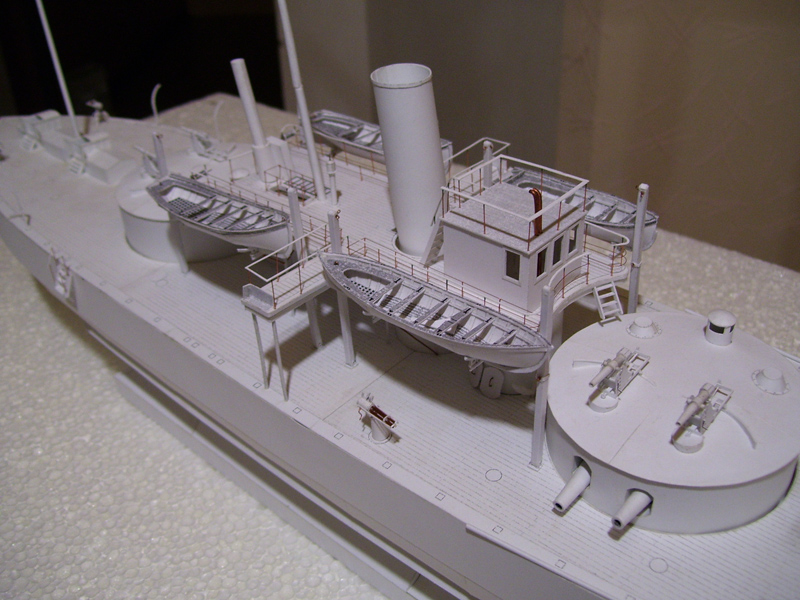

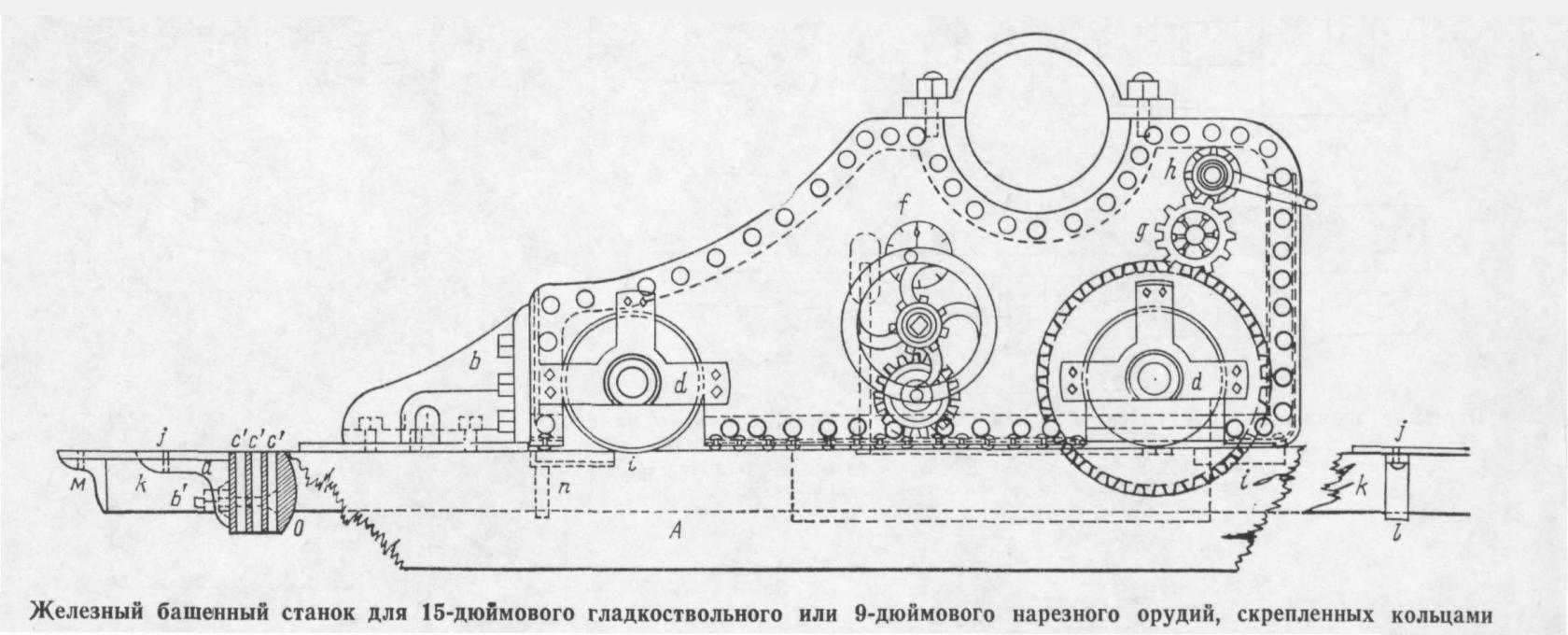

Когда в 1863 г. возросла опасность войны с Англией и Францией, началась спешная постройка 11 мониторов по чрезвычайной кораблестроительной программе. Это были первые башенные корабли отечественного флота, десять из которых («Перун», «Броненосец», «Лава», «Вещун», «Стрелец», «Колдун», «Ураган», «Латник», «Единорог», «Тифон») строились по образцу американского монитора «Пассаик», их вооружение состояло из двух крупнокалиберных орудий, размещенных в одной орудийной башне системы Эриксона. Особенность ее конструкции заключалась в наличии опорного штыра по центру, вокруг которого она и поворачивалась, поднимаясь над металлическим палубным погоном, служившим основанием; для подъема и поворота башни служил вспомогательный паровой привод мощностью 30 л. с. Лишь «Смерч» (водоизмещение 1400 т), одиннадцатый по счету, строился по образцу датского монитора «Рольф Краке»; два его крупнокалиберных орудия размещались в двух вращающихся башнях системы Кольза, которые отличались от эриксоновских более совершенной конструкцией (поворачивались на роликовом погоне, располагавшемся ниже уровня палубы, меньше подвергались заклиниванию, точнее и быстрее наводились на цель).

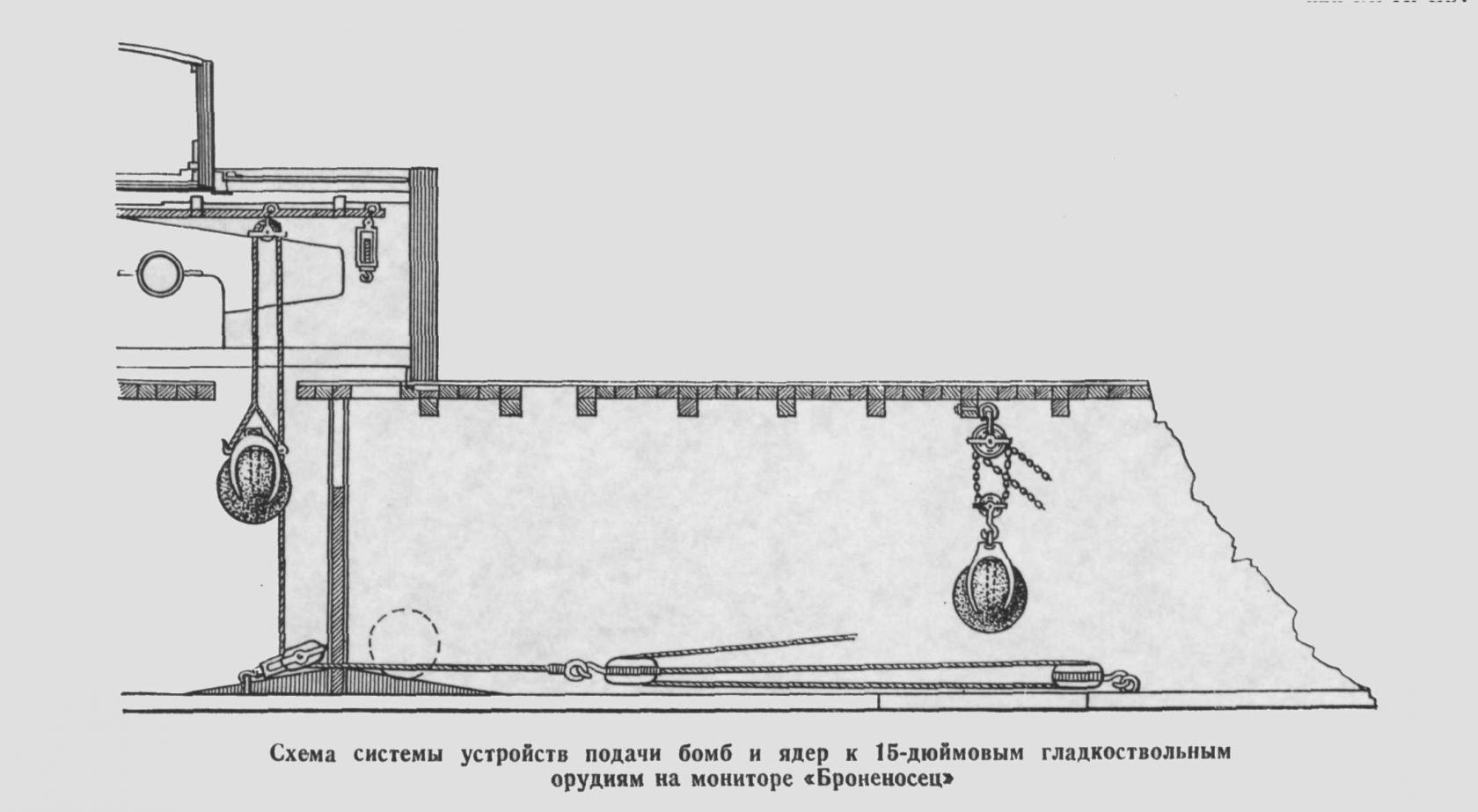

Неудача с нарезными орудиями Круппа заставила испытать в начале 1864 г. поставлявшиеся им 8- и 9-дюймовые стальные пушки как гладкоствольные; 8-дюймовая крупповская гладкоствольная пушка выдержала 1200 выстрелов 30-кг ядрами (заряды по 10 кг), однако эффективность стрельбы по броне оказалась незначительной — не превышала результатов, полученных при испытаниях 60-фунтовых чугунных гладкоствольных. Такая же 9-дюймовая выдержала 624 выстрела 46-кг ядрами (заряды до 15 кг), причем 114-мм железные броневые плиты пробивались лишь стальными ядрами на расстоянии всего 18,5 м. Тем не менее, именно такие стальные пушки поступили на вооружение однобашенных мониторов в 1864—1865 гг. Двухбашенный монитор «Смерч» в 1865 г. вооружили двумя 60-фунтовыми чугунными гладкоствольными пушками № 1. Стремление повысить мощь 9-дюймовых орудий выразилось в увеличении калибра путем рассверливания с 229 до 273 мм; 79,4-кг ядра, выстреливавшиеся зарядами весом 16,4 кг с расстояния 740 м, пробивали уже 114-мм броню, однако меткость стрельбы оказалась весьма посредственной. Эти так называемые 10,75-дюймовые гладкоствольные орудия испытывались в 1865 г. на мониторах «Перун» и «Лава», а со следующего года поступили на вооружение «Единорога». Все остальные однобашенные мониторы в 1866—1867 гг. перевооружили 15-дюймовыми (381 мм) чугунными гладкоствольными орудиями системы Родмана (США), производство которых освоили Олонецкий и Петрозаводский чугунолитейные заводы. Во время отливки каналы стволов охлаждали водой, благодаря этому металл остывал изнутри концентрическими слоями, чем достигалось самоскрепление всей отливки.

217-кг стальные ядра 15-дюймовых пушек, несмотря на меньшую, чем, например, у 10,75-дюймовых начальную скорость (360 против 480 м/с), разрушали с расстояния до 740 м даже 152-мм железные броневые плиты; по четыре таких орудия составляли вооружение двухбашенных мониторов «Русалка» и «Чародейка», заложенных по судостроительной программе 1864 г. Дальнейший прогресс выразился в изготовлении на Пермском пушечном заводе в Мотовилихе в 1867 г. единичного 20-дюймового (508-мм) чугунного гладкоствольного орудия системы Род-мана для морской крепости под Петербургом. Его чрезмерно большой вес (около 50 т), а главное — появление к тому времени более мощных и легких крупнокалиберных нарезных орудий, объясняют, почему этот образец так и остался в Перми. Однако первоначально рассматривалась возможность вооружения заложенного в 1867 г. броненосного корабля «Крейсер» («Петр Великий») четырьмя такими пушками. С 1864 г. продолжалась отработка конструкции стальных нарезных орудий; испытывались две 203-мм стальные пушки, заряжавшиеся с дульной части и нарезанные одна по разветвляющейся (шесть ступенчатых нарезов), вторая по французской (десять прямоугольных нарезов) системе. Их 82-кг снаряды хорошо пробивали 114-мм броню с дистанции до 925 м, однако эти орудия выдержали лишь 160 и 240 выстрелов соответственно.

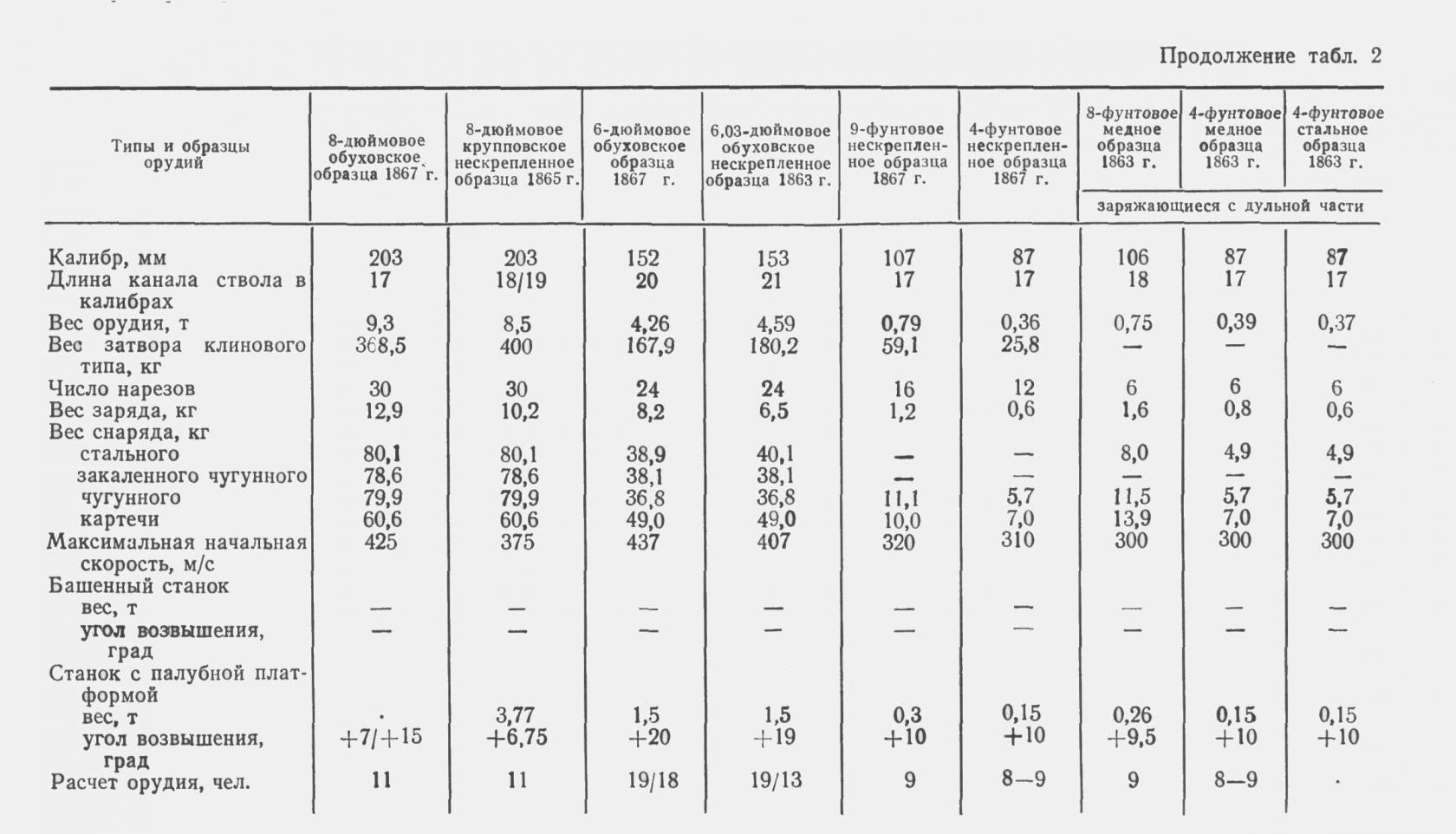

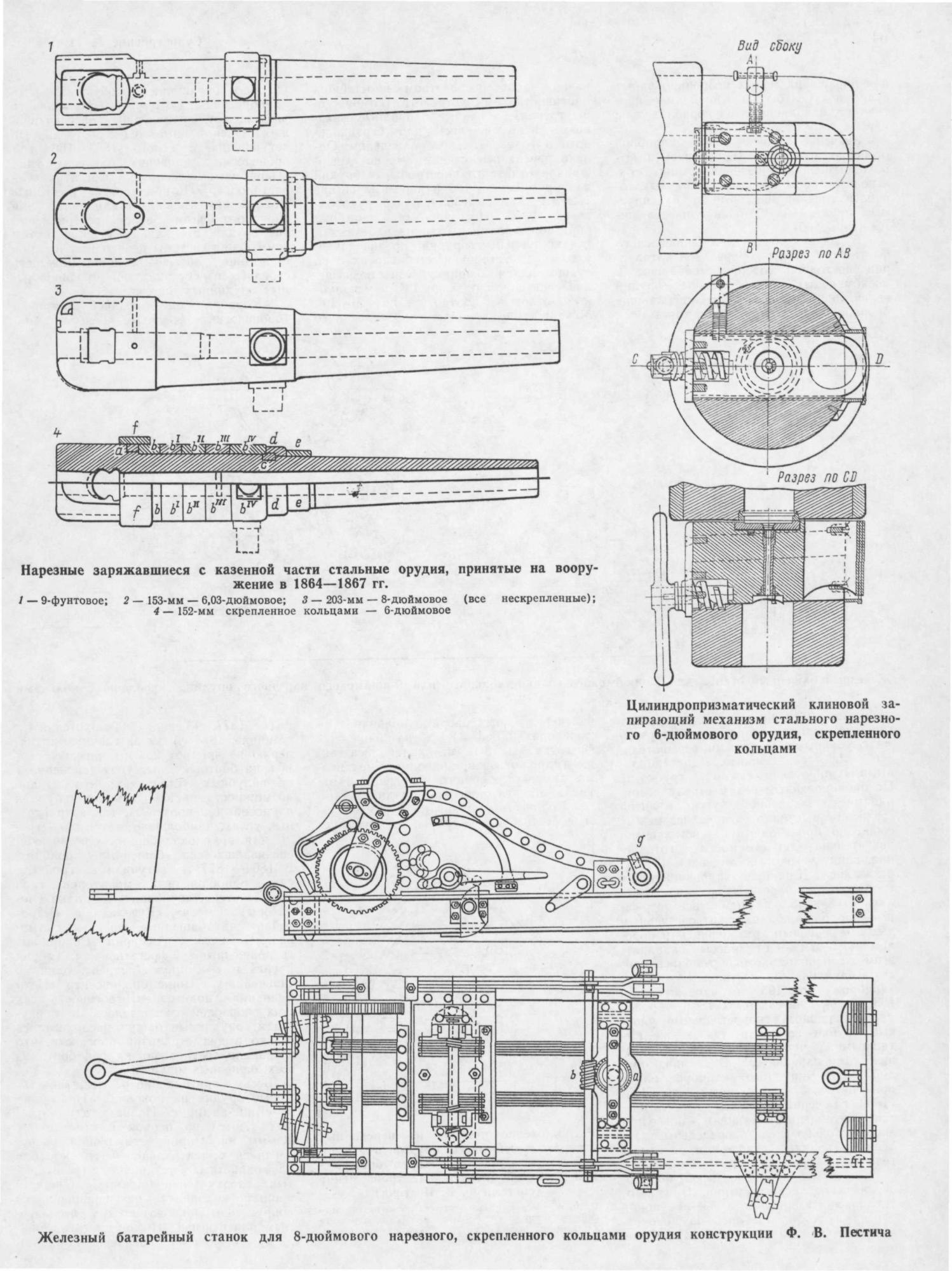

Удовлетворительные результаты удалось получить лишь после того, как в Россию в 1869 г. поступила 8-дюймовая нарезная стальная пушка Крупна, заряжавшаяся с казенной части и снабженная цилиндропризматическим клиновым запирающим механизмом, а также мелкой нарезкой канала ствола и снарядами с тонкой свинцовой ведущей оболочкой. Испытания этого орудия весом 8,5 т 82-кг снарядами и зарядами весом от 11 до 13 кг убедительно показали его высокую эффективность — с 550 м пробивалась железная броня толщиной до 152 мм; достаточно высокой оказалась и живучесть — 707 выстрелов не привели к серьезным повреждениям ствола. В результате в 1865 г. на вооружение приняли стальные с чугунной оболочкой крупповские 8-дюймовые, заряжавшиеся с казенной части пушки; по этой же системе выпускались на заводах Крупна новые орудия, а на Обуховском переделывались ранее поставленные крупповские, заряжавшиеся с дульной части. В 1866 г. такие орудия поступили на вооружение броненосного фрегата «Севастополь», батареи «Не тронь меня», двухбашенного монитора «Смерч», некоторых деревянных паровых фрегатов. Через два года Обуховский завод начал выпускать 6,03-дюймовые (153-мм) стальные нарезные пушки, заряжавшиеся с казенной части и предназначавшиеся для броненосных, а также неброненосных кораблей различных классов; при весе всего 4,59 т их 40-кг стальные снаряды пробивали 114-мм броню с расстояния до 550 м и выдерживали свыше 880 выстрелов (заряды 6,5 кг).

В ходе испытаний (1867 — начало 1868 г.) разорвались два 203-мм стальных нарезных орудия, заряжавшихся с казенной части — на 82-м и 116-м выстрелах. Тогда же при попытке использовать усиленный до 8,2 кг заряд разорвалась на опытовой батарее контрольная 6,03-дюймовая стальная нарезная пушка Обуховского завода, выдержавшая без повреждений до 757 выстрелов (заряды по 6,5 кг). Для того, чтобы повысить прочность, стволы с 1868 г. начали скреплять стальными кольцами, значительно увеличившими мощность и живучесть нарезных орудий. С 1868 г. 229-мм пушки начали поступать на вооружение всех мониторов и двухбашенных броненосных лодок взамен гладкоствольных, однако для батарейных кораблей оказались чрезмерно тяжелыми. Толщина брони на кораблях начала возрастать, чем и объяснялось принятие на вооружение в 1868 г. 26-тонных 279-мм «окольцованных» стальных заряжавшихся с казенной части крупповских пушек, 225-кг стальные снаряды которых пробивали и 280-мм броню с расстояния 730 м. Их производство освоил в 1873 г. Обуховский сталелитейный завод для башенных фрегатов типов «Адмирал Спиридов» и «Адмирал Грейг» (водоизмещение 3650 и 3800 т), на каждом из которых вместо двух 229-мм устанавливалось по одному 279-мм орудию в двух-трех башнях. Кроме того, такими же пушками вооружили заложенную в 1870 г. поповку «Новгород» и канонерские лодки типа «Ерш».

В 1873 г. на Обуховском заводе началось изготовление наиболее мощных из русских корабельных орудий того времени — 305-мм (37 т), скрепленных кольцами, стальных, заряжавшихся с казенной части; 301-кг снаряды из закаленного чугуна разрушали 305-мм железную броню с расстояния до 925 м. Орудиями этого типа вооружили сошедший на воду в 1872 г. броненосец «Крейсер» («Петр Великий») водоизмещением 10 670 т и круглый броненосец береговой обороны «Вице-адмирал Попов» (3550 т), спущенный в 1875 г.; первый нес четыре 305-мм орудия в двух вращающихся башнях, второй — два таких же в барбетной установке, на скрывающихся станках. В 1875 г. обуховцы изготовили опытное 406-мм стальное нарезное, заряжающееся с казенной части орудие весом около 72 т (снаряд 740 кг). Еще в 1864—1867 гг. были разработаны и приняты на вооружение несколько образцов 107-, 106- и 87-мм нарезных стальных и бронзовых орудий, предназначавшихся для поражения малых небронированных судов и стрельбы по живой силе противника, находящейся на кораблях и на берегу.

Значение пушек таких калибров особенно возросло с появлением быстроходных минных катеров и миноносок, использовавших при атаках крупных кораблей вначале шестовые и буксируемые, а затем и «самодвижущиеся» мины (торпеды).

В связи с развитием броненосного флота боеприпасы корабельной артиллерии постоянно совершенствовались, в боекомплекты гладкоствольных орудий включались стальные ядра, поражавшие бронированные цели, а нарезные вели огонь по небронированным судам чугунными цилиндроконическими снарядами с ударными головными взрывателями или снабженные дистанционными пиротехническими трубками. По бронированным целям стреляли снарядами из закаленного чугуна и литой стали, которые мало различались между собой по бронебойному действию, но значительно — по стоимости изготовления, ввиду чего от последних в 1873 г. отказались. Длина цилиндроконических снарядов для нарезных орудий составляла от 2 до 2,5 калибров, все разрывные продолжали снаряжаться черным дымным зерненым артиллерийским порохом (1,2—7,1% от массы снаряда); этим же порохом комплектовались картузы зарядов гладкоствольных пушек калибром до 195 и нарезных — до 153 мм включительно. С 1861 г. ранее употреблявшиеся скорострельные ударные трубки заменили такими же вытяжными, а через девять лет — гальваническими запальными. В зарядах орудий более крупного калибра начал применяться изобретенный в США (1862 г.) черный дымный призматический артиллерийский порох, позволивший несколько снизить предельные давления в каналах стволов и, следовательно, повысить их живучесть.

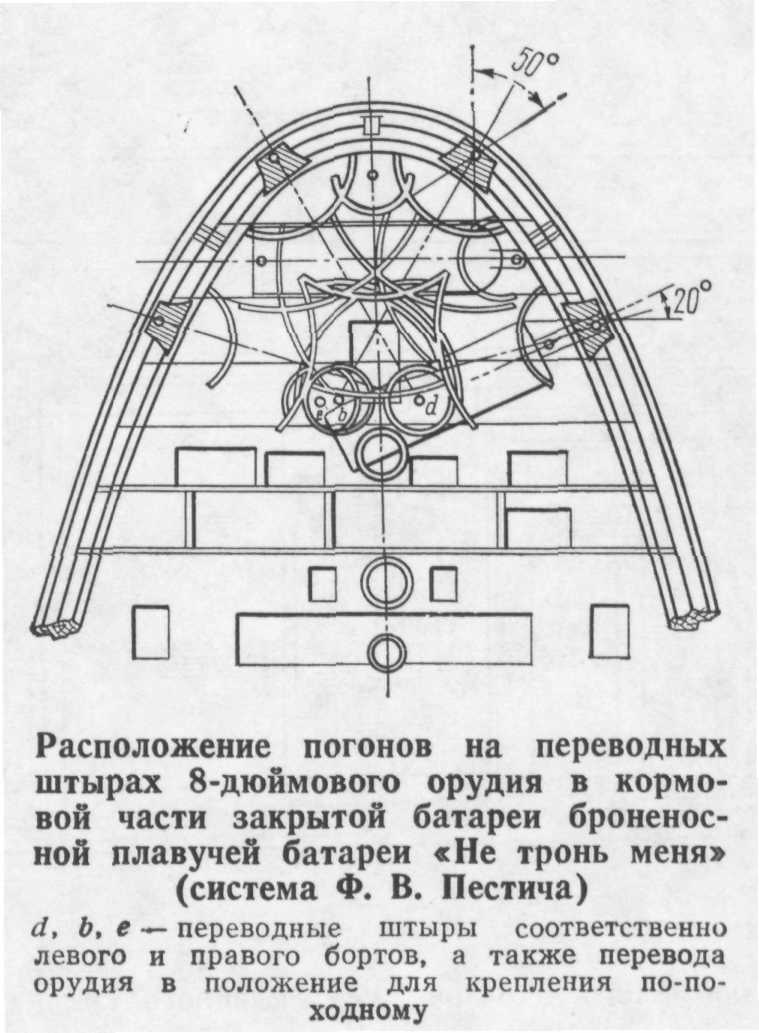

Росли вес и мощность орудий, совершенствовались и станки. Они изготовлялись из прочных и ценных пород дерева и устанавливались на поворотных платформах; наклон 3—4° обеспечивал накат посредством простейших противооткатных устройств (компрессоры трения), а ручные приводные механизмы использовались для вертикального и горизонтального наведения. Однако деревянные станки уже не выдерживали отката гладкоствольных орудий калибром свыше 195 и нарезных свыше 152 мм. Еще в 1863 г. под руководством Ф. В. Пестича был создан ряд образцов железных станков нарезных и гладкоствольных орудий, предназначавшихся для установки на батареях и во вращающихся башнях; углы возвышения составляли от 7 до 13°, а у палубных открытых батарей — до 19—20°. Механические приводы горизонтального наведения башен впервые появились на мониторах (1863 г.), а на башенных фрегатах в 1878 г. устанавливались также гидравлические приводные механизмы для вертикального наведения и отката — наката башенных орудий.

Количество орудий на борту в связи с ростом их калибров и массы неуклонно сокращалось, особую важность приобретала система рационального размещения артиллерии, обеспечивавшая максимальные углы обстрела. На вступивших в строй (1863—1868 гг.) броненосных плавучих батареях типа «Первенец», броненосных фрегатах «Севастополь», «Петропавловск» и «Князь Пожарский», имевших традиционное для парусного флота батарейное размещение орудий, эту задачу решили путем применения системы переводных штыров и погонов, обеспечившей возможность стрельбы из соседних или противобортных орудийных портов.

Корабли более поздней постройки (броненосные фрегаты «Генерал-адмирал», 1877, «Герцог Эдинбургский» и «Минин», 1878 г.) имели главную артиллерию из четырех 203-мм нарезных пушек на бортовых выступах (спонсонах) на палубных установках; это давало возможность производить стрельбу как на носовых и кормовых, так и траверзных углах; наибольшие же углы обстрела для крупнокалиберных орудий обеспечивались на башенных кораблях. В 1864—1877 гг. вступили в строй десять однобашенных мониторов типа «Броненосец», двухбашенные лодки (мониторы) «Смерч», «Русалка» и «Чародейка», двухбашенные фрегаты «Адмирал Чичагов», «Адмирал Спиридов», трехбашенные фрегаты «Адмирал Грейг» и «Адмирал Лазарев», один из сильнейших в мире броненосцев «Петр Великий». Характерная особенность всех этих кораблей заключалась в следующем: орудийные башни располагались только в диаметральной плоскости, что позволяло вести огонь на оба борта из всех башенных орудий.

Весьма оригинально размещались тяжелые орудия на поповках «Новгород» и «Вице-адмирал Попов»: два нарезных 279-мм на первой и столько же 305-мм на второй; эти пушки располагались в центральной части корабля на барбетных установках (в открытых сверху неподвижных бронированных колодцах) на вращающихся вокруг центрального штыра независимых платформах. После выстрела орудийные станки на броненосце «Вице-адмирал Попов» опускались с помощью гидравлических механизмов под прикрытие броневого бруствера барбета для заряжания. Барбетные установки этих кораблей допускали предельные углы возвышения орудий до 15, а орудийные башни «Петра Великого» — до 13°. Несмотря на увеличение мощности втрое-вчетверо и более высокую меткость нарезных орудий по сравнению с гладкоствольными, дистанция стрельбы не превысила 3500—3700 м; учебные же артиллерийские стрельбы 1864—1880 гг. проводились с расстояний, не превышающих 3000 м.

Обилие ручных операций при заряжании и наведении ограничивало скорострельность нарезных орудий, на один выстрел комендоры 305-мм орудий тратили 15 мин, а 87-мм — 1 мин. Вплоть до конца XIX в. в русской корабельной артиллерии использовались два режима ведения огня — залповый и беглый. Комендоры наводили орудия на цели с помощью простых механических прицелов, однако при стрельбе сосредоточенными залпами орудия устанавливались по специальным индексам, нанесенным на палубах; управляющий огнем придавал им положения по горизонту, сам указывал и прицелы, это делалось с помощью простейших механических телеграфов; при сосредоточенных залпах из нескольких орудий башни или батареи использовались специальные прутовые механизмы. В 1870 г. на броненосной плавбатарее «Первенец» начались испытания «системы аппаратов автоматической стрельбы» А. П. Давыдова, которая представляла собой простейший электромеханический комплекс приборов управления артиллерийским огнем, обеспечивавший выбор углов наведения и моментов выстрелов с учетом качки. К 1880 г. все артиллерийские корабли оснастили приборами этой системы, позволявшей значительно повысить эффективность боевого использования корабельных орудий.

Так развивалась русская корабельная артиллерия в период научно-технической революции в военно-морском деле, вызванной сменой деревянного парусного флота железным паровым броненосным. Самоотверженный труд передовых ученых и техников, военно-морских специалистов, таких как М. П. Обухов, Н. А. Забудский, Г. И. Бутаков, А. В. Гадолин, Ф. В. Пестич, Д. К. Чернов, Р. А. Мусселиус, А. А. Колокольцов, А. П. Давыдов и многих других позволил создать в промышленно отсталой стране наиболее совершенную для того времени артиллерийскую технику, наладить ее массовое производство, обеспечить нужды флота, ликвидировать зависимость от зарубежных поставок.

ЛИТЕРАТУРА

1. Памятная книга для морских артиллеристов. СПб, 1872.

2. Артиллерийское учение, изданное в 1875 г. Изменение и дополнение 1-е и

2-е. Сборник сведений о материальной части морской артиллерии. СПб, 1877—1880.

3. Приложение к отчету по Морскому ведомству за первое 25-летие царствования Александра II, 1855—1880 годы. СПб, 1880, ч. I, II.

4. Отчеты Артиллерийского отделения МТК за 1870, 1872 и 1874—1880 годы. СПб, 1871, 1873, 1875—1881.

5. Результаты главнейших опытов, произведенных в русской артиллерии от начала броненосного судостроения и введения современных артиллерийских орудий до настоящего времени. СПб,

1869.

6. Дубров К. Таблицы главнейших сведений об орудиях русского и

иностранных флотов. СПб, 1885.

7. Колчак В. И. История Обуховского сталелитейного завода в связи с прогрессом артиллерийской техники. СПб, 1903.

8. Четверухин Г. Н. История развития корабельной и береговой артиллерии. М.—Л., Военмориздат, 1942, т. 1.

9. Костылев Н. А. Артиллерийские орудия 19 века и их живучесть. Л., Военмориздат, 1940.