К вопросу о верных дорогах некоторых товарищей: некоторые аспекты урезания рыбы при бракоразводном процессе.

В избранноеВ избранномRemoved 0

Как многие из участников форума знают (а те, которые не знают, вероятно, догадываются), в жизни бывают такие крайне интригующие и драматические моменты как развод и разъезд по отдельным квартирам. Сам по себе процесс, как правило, крайне эмоционален, часто продолжителен, не всегда окончателен, но зато практически всегда сопровождается одной крайне показательной процедурой. Нет, не походом в суд. И даже не битьем посуды. И не рассказами всем желающим послушать или просто попавшим в неудачное время в неудачное место людям о том, какой из себя рассказчик хороший. А объект его рассказа – весь из себя засранец. Хотя все это, конечно, тоже есть, но это обыденно и, я бы даже сказал, вполне банально. Однако одна процедура является вполне не банальной и крайне захватывающей – это РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА. Да-да, его самого, нажитого непосильным трудом. При чем почти всего имущества непосильным трудом каждого из делителей в индивидуальном порядке. Странное же в этом, как правило, заключается в том, что общая сумма имущества при этом почему-то все время равна единице, хотя, если суммировать заслуги каждого из делителей, то в общесемейной собственности его должно быть хорошо если всего лишь в раза два больше. Конечно, критическим фактором для размеров коэффициентов является продолжительность совместной жизни, поэтому желательно начинать процедуру как можно раньше (лучше вместе с началом такой жизни) и не обманываться кажущимся впечатлением об отсутствии острой в этом необходимости – она (необходимость) есть, просто Вы халтурите. Тем не менее, если Вы, как и большинство людей, были ленивы и непредусмотрительны и дохалтурили до трагического момента, то начинать надо прежде всего с установления кто вы и с кем и что делите. Лучше всего это разобрать на примерах бракоразводного процесса Украины и СССР, представлять который по доверенности, выданной 30 декабря 1922 года и заверенной Лениным В. И., нотариусом Евразийского территориального округа, будет Россия. Фактическое исполнение процедур, по причине в некоторой степени юридического статуса спорящих субъектов, вынуждены взять на себя я, известный всем как sergei-lvov (племя «бандеровец с загребущими ручками», статус не установлен), и Товарищ Сухов (племя «товарищи на верном пути», статус «пророк»).

Изначально, для лучшего понимания ситуации, мне придется немножко углубиться в историю семейной жизни разводящейся пары.

Семейная жизнь этой пары имеет долгую и сложную предисторию. Для начала стоит упомянуть, что доверенный представитель мужской особи (хотя более правильно было бы называть представителя все-таки представительницей) и женская особь произошли из одной яйцеклетки и таким образом могут быть признаны сестрами. Как настоящие сестры, они много лет выясняли между собой отношения — били посуду, а иногда и морду. К числу таковых относится афигенная драка на подушках под Конотопом, с оглушительным шумом проигранная доверенной представительницей в связи с неожиданным объединением множества ее противников, а также мстительное и жестокое нападение ее же на сестру в Батурине, на долгие годы сплотившее семью кровью. Для лучшего сплочения доверенная представительница заимствовала у своей более просвещенной многие обычаи, украла букварь и даже прочитала (О УЖАС) дневник. Многие годы после этого победившая сестра тиранила и грабила свою свободолюбивую, но тяжело раненую и покоренную сестру (за что ее стоит называть тиранической сестрой), внушала ей мысль, что ее существование – это всего лишь плод воображения (правда, забывая уточнить чьего, хотя некоторые ее консультанты и политологи некоторое время спустя смогли прочитать данные медкарты и стали утверждать, что воображение было австро-венгерским), однако память о прошлом все равно прорывалась сквозь гипноз внушения. В конце концов, дабы разорвать путы гипнотической тирании, решилась свободолюбивая сестра сменить имя и рассказать его всему миру, чтобы общее сознание противостояло тираническому гипнозу. А поскольку у победившей в предыдущей драке сестры были и сильные враги, и сильные друзья, то в какой-то момент наступил «Великий Махач». Как об том в рунах пишут «Рагнарок», сиречь Конец Света. Конец Света наступил, когда в процессе Махача Матрос Железняк метким выстрелом из шестидюймовой утренней богини попал в фонарь на площади. И шо тут началось…. В общем, было весело: метелили все всех, многих после этого было не узнать. Однако самые интересные превращения почему-то случились с Тиранической сестрой. Причины этого пока что дискутируются (некоторые вот считают, что во всем виноваты евреи, потому что грузина не послушали, некоторые намекают на Великую Духовную Истинную Сущность), однако факт остается фактом: тираническая сестра трансформировалась в дуалистическое существо, одна сущность которого осталась той самой сестрой, а другая превратилась в мужскую особь и стала принуждать бывших подневольных сестер и даже обычных невольниц вступать с собой в брак. Так что брак сам по себе после этого был конечно интересный – то ли гомосексуальный, то ли гетеро – юристы и врачи так и не договорились. Единственное, в чем все сошлись, так это в том, что произошел инцест. А генетика, между прочим, прямо против этого говорит. В том смысл что проблемы будут. Так они сразу и начались. При чем с гимна. Не, гимн сам по себе был неплохим, однако только плод этого инцеста мог догадаться назвать брак больше (и больше, но это уже не наш процесс) сестер (одна из которых, правда, несколько дуалистична) «братским союзом». Вот. Но однако они жили. Не так чтобы очень счастливо. Зато долго. Все время друг за другом следили ну и так далее. Через некоторое время это всех достало и случился развод. Развод был ярким и впечатляющим, сопровождался битьем посуды ну и остальное как всегда. Интересное было другим – в процессе развода дуалистическая сущность тиранической сестры вдруг куда-то пропала. Однако память при этом сохранилась в полной мере. Вместе с номерами счетов, кодами сейфов долговыми расписками. Ну и как всегда возник вопрос РАЗДЕЛА ИМУЩЕСТВА. И тут мы переходим к серьезным вещам.

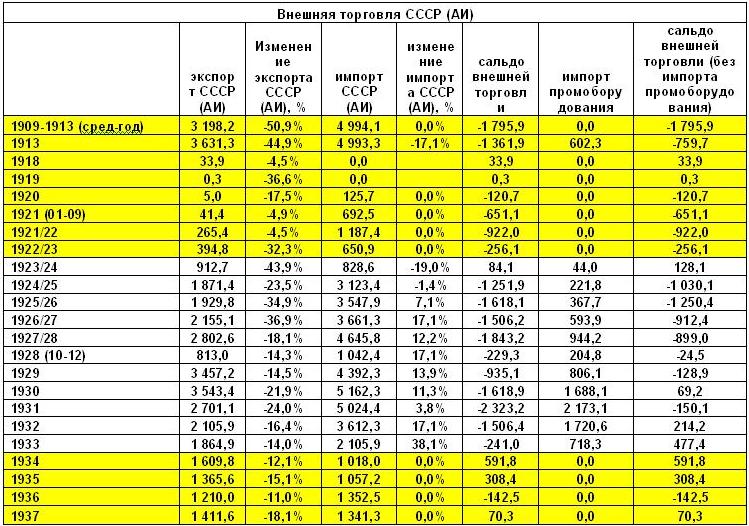

Так уж получилось, что первое предложение по разделу имущества поступило от уважаемого и всем известного Товарища Сухова, человека с щедрой душой и большим сердцем, наполненного великой любовью к Украине и украинцам. Более детально с его безмерно щедрым предложением можно ознакомиться тут https://alternathistory.ru/k-voprosu-ob-urezanii-ryby-krasnoi-i-zhovto-blakytnoi. От щедрот души своей товарищ Сухов отделил Украине до 40% сельскохозяйственного экспорта (наверное, из-за обнаруженного документа о распределении хлебозаготовок на экспорт), остальное, правда, признав истинно великорусским (в нонешний момент русским, а юридически выражаясь, союзным). Так же от щедрот души своей оторвал он от сердца своего весь промышленный импорт, чтобы нам было легче индустриализацию проводить, и вообще много всего на индустриализацию он нам выделил. Однако я как человек скромный и понимающий необходимость оплаты своих долгов взял на себя труд установить размеры этих долгов (помня о признании товарища Сухова в некоторой отдаленности от практической и теоретической экономики и памятуя о нежелании получать данное образование хотя бы в сокращенном и обобщенном виде), дабы знать точно кому и сколько надо отдавать. Ну и надеясь обойтись меньшими средствами, дабы не ставить уважаемого коллегу в затруднительное положение. И вот что мне удалось установить в этом сложном и запутанном мире.

Поскольку оборудование надо покупать за рубежом за валюту, то валютные поступления представляются наиболее критическим элементом индустриализации, поскольку возможности оплаты за импортируемое оборудование определяются поступлениями этой самой валюты. Также как и возможность получения кредитов – возможностями их погашения. В связи с этим необходимо разделить поступления от экспорта. При разделении экспорта Товарищ Сухов подошел к этому вопросу согласно предложению коллеги Хомы Брута «на лес смотреть издалека, деревьями не заморачиваться». Этот действенный во многих случаях принцип предполагает, что частное имеет примерно ту же структуру и то же распределение, что и общее. Ну или что разница частных внутри общего взаимно компенсируется. Чтобы в этом убедиться, необходимо сделать некоторые исследования, после чего либо принять такой метод разделения, либо отвергнуть. При этом необходимо помнить, что население УССР (29 млн. чел.) в населении СССР (147 млн. чел.) составляет примерно 20%, а городское население УССР (5,4 млн. чел.) в городском населении СССР (26,3 млн. чел.) составляет тоже примерно 20%, что позволяет нам предположить, что доля УССР в потреблении СССР составляет примерно 20%. Таким образом, в тех случаях, где доля Украины в производстве составляет более 20%, можно предположить, что доля УССР в экспорте больше «средней температуры по больнице, включая морг и котельню», там, где меньше 20%, доля УССР в экспорте либо меньше этой же температуры, либо равна 0, либо требует экспорта. Данный подход аналогично применяется и к СССР за минусом УССР (назовем его дальше СССРаи). Цифры для определения пропорций взяты по материалам переписи 1926 года.

Экспорт состоял из ряда групп товаров: сельскохозяйственных (зерновые, сахар, масло, яйца, сельхозсырье), промышленных (нефть и нефтепродукты, лес и лесоматериалы, тестиль, резиновые изделия) и сырьевых (пушнина, руды металлов). Как это не удивительно, но сахар тоже относился к промышленному экспорту, однако нам его привычней рассматривать вместе с сельскохозяйственным – так и оставим.

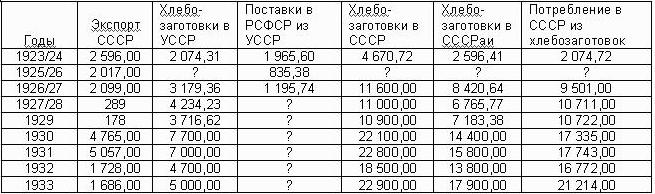

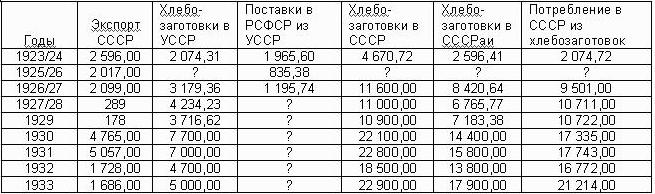

Во первых, проводя раскопки в общедоступных документах обнаружил я размеры хлебозаготовок в СССР и УССР, а также размеры экспорта и собственного потребления. Не всю информацию, однако, как на мой взгляд, достаточно, чтобы увидеть закономерность и сделать из нее вывод.

Относительно промышленного и сырьевого экспорта можно сказать следующее:

1. УССР практически не обладала лесными запасами, поэтому ее долю в экспорте леса и лесоматериалов можно смело принять равно 0%.

2. УССР практически не обладала запасами нефтегазовых ресурсов, поэтому ее долю в экспорте нефти и нефтепродуктов можно смело принять равной 0%.

3. УССР располагала единственными богатыми месторождениями богатой железной руды в СССР, расположенными к тому же достаточно близко к границе и портам. Добывавшаяся на Урале железная руда шла практически полностью на местное потребление и на экспорт не вывозилась. В силу этого мы можем принять долю УССР в 100%.

4. Марганцевая руда добывалась и в УССР и в Грузии, однако, в силу больших разрушений во время ГВ и наличия местного потребления, украинская (никопольская) руда в реальной истории шла больше на внутреннее потребление, тогда как грузинская – практически полностью шла на экспорт. Так что раньше, вспоминая что 80% экспорта марганцевой руды во времена СССР шло из Украины, я ошибался относительно межвоенного периода. В силу этого мы можем принять долю УССР в 75%.

5. Текстильная и резиновая промышленность практически полностью была сосредоточена за пределами территории УССР, так что долю УССР можно смело принять за 0%.

6. Пушнину тоже в Украине не добывали, так что можно принять долю УССР за 0%.

7. Уголь же в СССР добывали в основном в УССР, то есть долю УССР в экспорте антрацита, каменного угля и пека можно оценить в 100%.

8. С учетом географической структуры экспорта металлов, металлоизделий и промизделий долю УССР в экспорте СССР можно принять за 0%.

С сельскохозяйственным экспортом все несколько сложнее, поскольку он имеет климатический характер, что приводит к значительным колебаниям урожаев. Вторым фактором, определяющим результаты по ряду позиций, является наличие ряда других потребителей, кроме населения (то есть скота и домашней птицы относительно зерновых, промышленности относительно сельхозсырья и тд). Тем не менее определенные выводы можно сделать, согласно имеющимся советским статистическим материалам и исследованиям:

1. Согласно имеющимся советским статистическим материалам и исследованиям по размерам хлебозаготовок и потребления (к сожалению, не полным, так что буду благодарен любой дополнительной информации) экспорт зерновых в СССРаи до примерно 1930 года будет отсутствовать практически полностью. В том плане, что до 1930 года экспортные поставки Северного Кавказа и других хлебопроизводящих регионов пойдут на потребление защищенных пользователей (армии, государственных служащих, рабочих и тд), городов и потребляющей полосы. И только в 1931 году экспорт составит примерно 1/3 от реального экспорта СССР. При этом экспорт УССР за все периоды, кроме 1931 года можно принять за 95-100%, а СССРаи — в 0-5% (в отдельные периоды заменяемый чистым импортом).

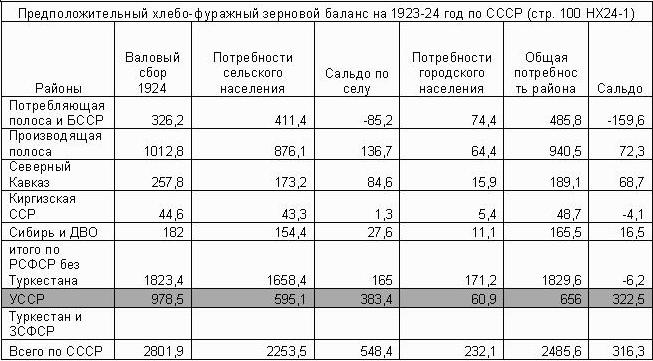

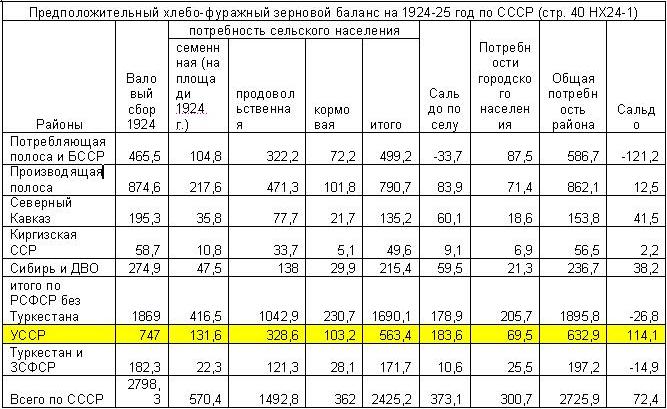

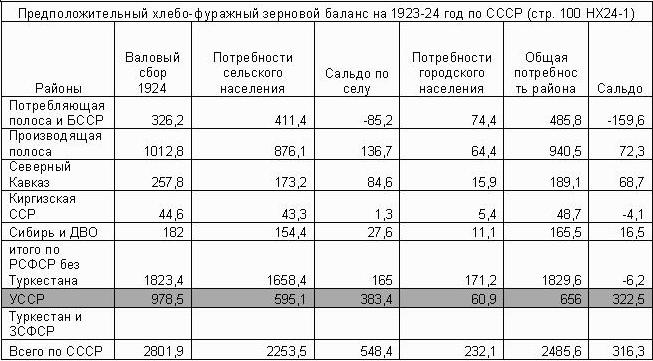

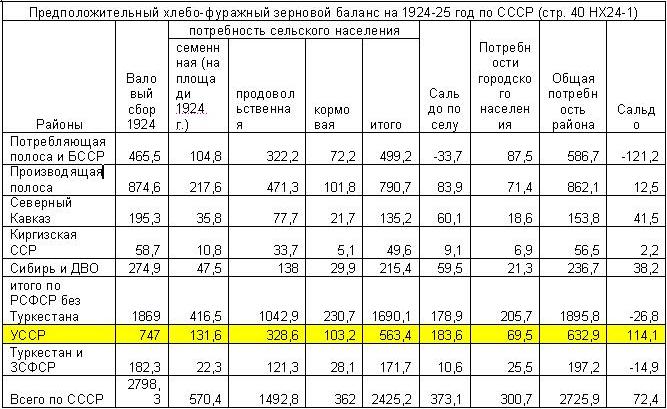

Собственное потребление городского населения УССР до 1928 года, когда в связи с началом индустриализации произошел рост городского населения в 1,5 раза, было в районе 60-70 млн. пудов, то есть 1-1,2 млн. т. При этом, насколько мне известно, до 1928 года продовольствием из хлебозаготовок обеспечивалось не городское население как таковое, а только партийно-государственная административная вертикаль, армия и рабочие военных заводов (на счет последних я как-то не уверен до 1928 года). А после 1928 года – опять таки не все городское население, а рабочие промышленных предприятий по степени важности (но это все-таки уже ближе к % населения). Впрочем, точного понимания это не дает. Наверное, также как упоминание об объемах поставки зерновых из УССР в РСФСР для внутреннего потребления в РСФСР. Впрочем, возможно, такое представление дадут найденные в справочнике «Народное Хозяйство 1923-24 годы» параметры хлебофуражного баланса СССР по регионам за 1923-24 и 1924-25 годы?

Для лучшего понимания баланса надо понимать, что а) в Потребляющей полосе за 1918-22 годы были сильно расширены посевы хлебов за счет технических культур, которые после Гражданской войны постепенно, по мере развития хлебного рынка и поставок из Производящих регионов, стали восстанавливать свою площадь за счет хлебных культур; б) в 1924 году в Потребляющей полосе был очень хороший урожай – лучше, чем в традиционно производящих регионах; в) восстановление после Гражданской войны происходило в зависимости от последствий голода 1921-22 годов и боевых действий в 1920 году на этих территориях (Северный Кавказ и степная Украина вместе с Крымом восстанавливались дольше).

2. Согласно имеемым статистическим материалам производство сахара в УССР составляло примерно 80% от производства СССР, то есть долю УССР можно спокойно принять за 100%.

3. Согласно имеемым статистическим материалам доля УССР в производстве яиц составляла 24%, при этом около 5% шло на высиживание яиц, 88% — на потребление, а 7% — на экспорт. Путем несложных вычислений (24%-5%*24%-88%*20%=6%) и (76%-5%*76%-88%*80%=1%) можем определить долю УССР в 75%. Аналогичная пропорция сохраняется и для пухов с перьями.

Производство яиц (стр. 95 НХ24-1)

Полосы Продукция в тыс. шт. В % к итогу

Потребляющая полоса и БССР 968793 19,25%

Производящая полоса 1703092 33,84%

УССР 1215632 24,15%

Юго-Восток 383526 7,62%

Киргизская ССР 82753 1,64%

Сибирь 285637 5,68%

Закавказская ССР 234397 4,66%

Туркестан 104636 2,08%

ДВО 54706 1,09%

Итого 5033172 100,00%

4. Согласно имеемых статистических материалов доля УССР в производстве табака и махорки составляла примерно 30%, при этом экспорт табака составлял примерно четверть от производства (насчет экспорта махорки мне понять что-либо не удалось), так что долю УССР в экспорте табака можно оценить примерно в 50% (30%-75%*20%)/25%=15%/25%=60% (то есть реально больше, но конкретно сегодня я добрый, так что обойдемся 50%).

5. Доля УССР в производстве говядины составляла примерно 25%, а свинины – примерно 30%, при чем экспорт от производства свинины составлял не более 2% (хотя сильно рос с 1923 года). То есть долю УССР в экспорте свинины можно оценить в 100%.

6. При этом доля экспорта щетины в производстве (это как следствие заготовки самой свинины) составляет примерно 50%, то есть долю УССР можно оценить в примерно 40%, а СССРаи – в 60%.

7. Доля УССР в производстве молока составляла примерно 20%, так что долю УССР в экспорте молочных продуктов можно принять равной 20%.

8. Доля УССР в производстве кож и шерсти колеблется от 10 до 15%, так что долю УССР можно оценить в 0%. Хотя доля УССР в производстве подошв достигает 25%, так что…

9. Долю УССР в экспорте масличных культур можно оценить примерно в 50% (используя более современные аналогии).

10. Долю УССР в экспорте жмыхов (отходов заготовки масличных культур и льна) можно оценить в примерно 50%.

11. Ну и наконец долю в экспорте консервов рыбных и икры черной можно оценить в 0%

12. Примерно также можно оценить долю УССР в экспорте льна и прочих детских шалостей.

При этом возникает вопрос о возможности экспорта СССРаи потребляемых ранее УССР товаров, произведенных СССРаи. Изучение материалов привело меня к следующим выводам:

1. Дополнительный экспорт нефти и нефтепродуктов – невозможен, поскольку СССР все время конкурировал со Стандарт Ойл и Шелл на мировых рынках, фактически выстраивая сбытовую сеть с 0, при этом экспорт имел преимущество перед внутренним потреблением, а возможности сбыта ограничивались логистикой и имеемыми каналами сбыта на конкретных региональных рынках. То есть если бы возможности по дополнительному экспорту были бы, они бы произошли бы в реальном экспорте СССР.

2. Дополнительный экспорт леса и лесопродуктов. Очевидно, что УССР потребляла привозной лес, однако объемы такого потребления вряд ли значительны и пока что не установлены (в конце концов, в те времена в Украине лес был не только в Карпатах). В любом случае основные объемы экспорта шли с северных концессий через Балтику и Белое море, а поляки имеют все шансы под шумок отхватить большую часть Белоруссии (пока что никто о них даже не вспоминал, что совсем удивительно) и ликвидировать советские лесхозы там в зародыше. Так что пока я склоняюсь к мысли об отсутствии дополнительных возможностей экспорта леса.

3. Дополнительный экспорт пушнины. Ну, как бы это сказать… А, ладно: лично мне неизвестно большое потребление украинским непманами и куркулями советской пушнины. Может кто что другое знает? Вдруг таки потребляли?

4. Дополнительный экспорт текстиля. Опять таки сложность примерно та же, что и с нефтью и нефтепродуктами: логистика и каналы сбыта. Ну и емкость самих рынков. Ну и качество поставлявшегося на внутренний рынок текстиля, малоконурентоспособного на внешнем рынке. Нечто похожее с резиновыми изделиями (при чем не с презервативами – тогда больше вспоминали обувную часть) – марку «треугольник» советские пролетарии гробили с использованием всего передового опыта.

5. Дополнительный экспорт льна и льняных тканей. Тут ситуация совсем иная – была бы возможность, а рынок заберет все. Однако регионы, выращивающие лен на продажу, относятся к потребляющей хлеб полосе, в голодные 1918-21 развили посевы хлебных культур за счет технических и сокращать их будут только после гарантированного снабжения хлебом из производящей полосы. Выше же представленные хлебо-фуражные балансы говорят о том, что такой гарантии у них не будет еще довольно долго и сам процесс будет происходить в лучшем случае такими же темпами, что и в реальности. При этом само по себе производства льна делилось на 2 категории: а) на внутреннее потребление – отличного от экспортного качества; б) на экспорт. Таким образом внутреннее потребление в УССР привозных льняных тканей и привозного льна было минимально (домотканая одежда крестьян – из собственного сырья, а экспортное по качеству сырье шло на экспорт, а не на внутренне потребление), так что пока нет оснований предполагать увеличение экспорта льна и льняных тканей в СССРаи по сравнению с реальностью.

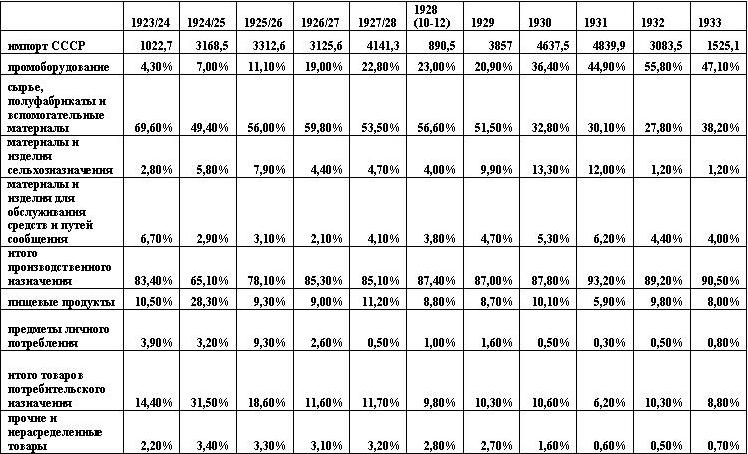

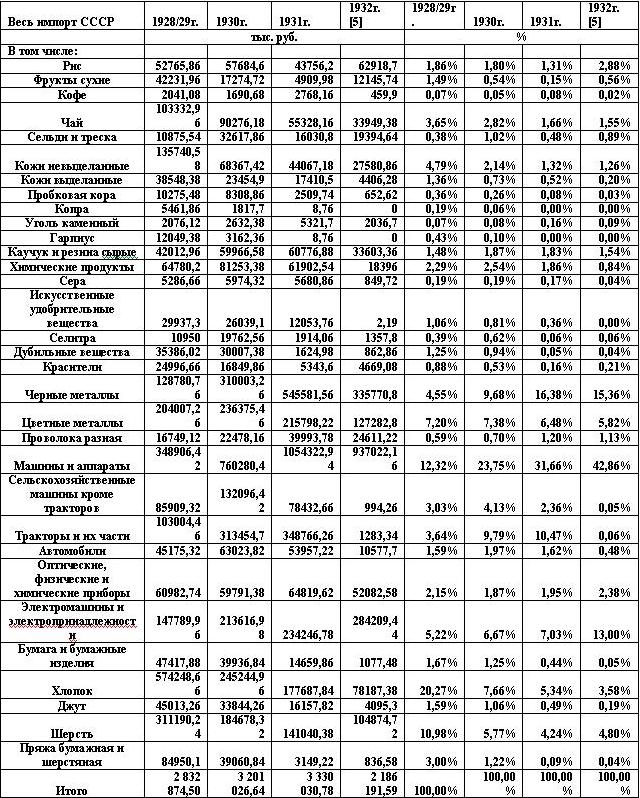

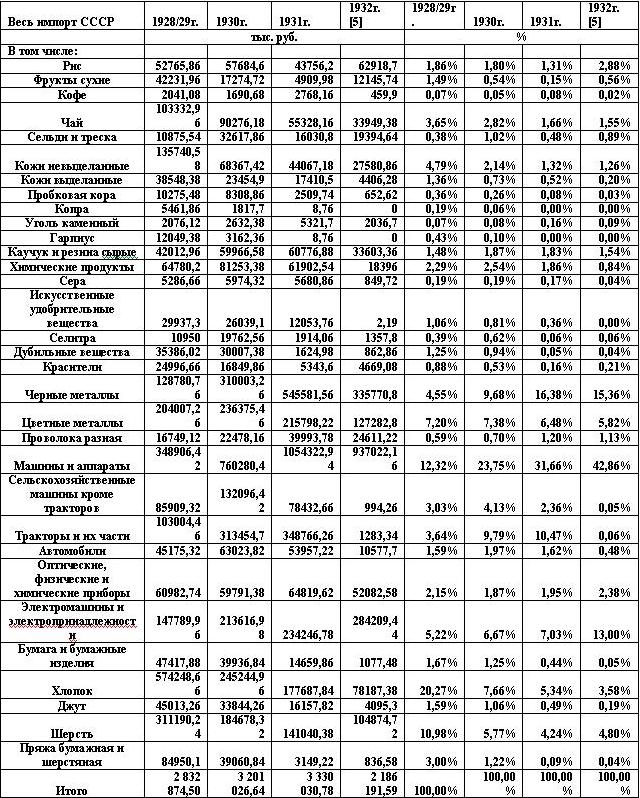

Импорт СССР состоял из нескольких частей, пропорции между которыми были указаны в предоставленном нам Товарищем Суховым

Однако вдаваться в подробности Товарищ Сухов не пожелал и расшифровку статей нам не предоставил. К сожалению, поскольку ту часть справочника «Внешняя торговля СССР за 20 лет», которая относится к импорту, мне обнаружить не удалось, точной детализации статей у нас нет. Однако мне удалось обнаружить справку № 6 Из сведений ЦУНХУ СССР о ввозе в СССР главнейших товаров за 1928/29—1932 гг. — Не ранее 1 января 1933 г. [4]» из справочника «Социалистическое строительство СССР. Статистический ежегодник». М., 1934, стр. 386—389, по следующему адресу

http://lost-empire.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=8150&Itemid=9

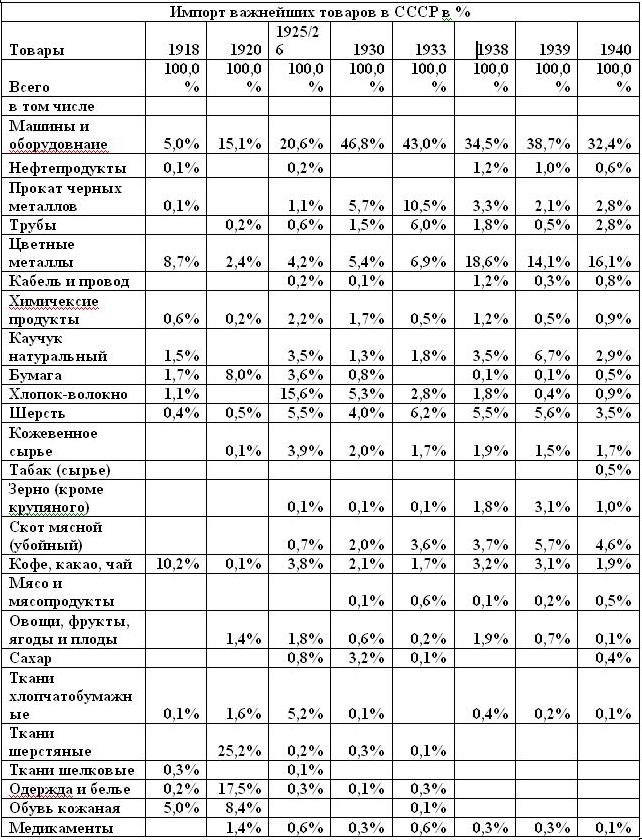

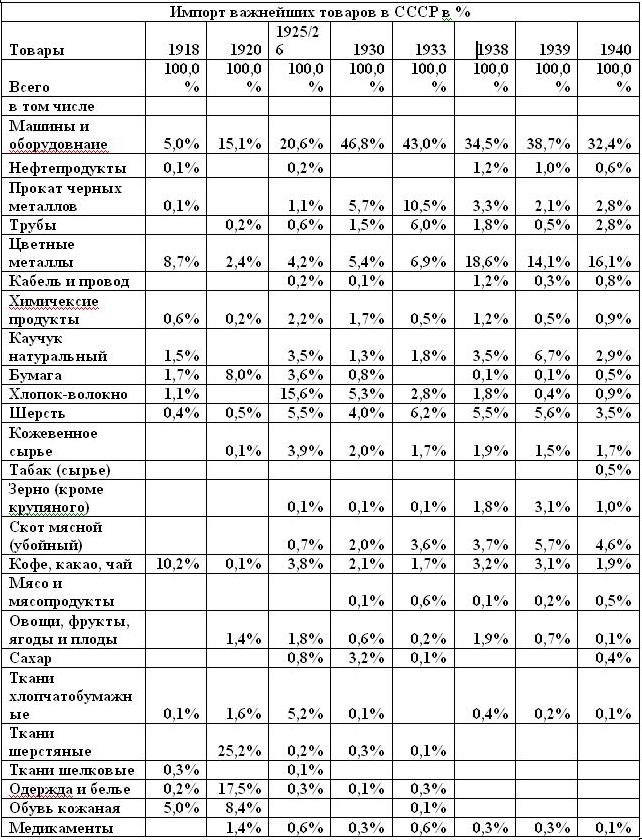

Также в справочнике «Внешняя торговля СССР 1918-66 гг.» удалось обнаружить информацию об доле импорта важнейших товаров в СССР в % за ряд лет.

И об общей структуре импорта по группам товаров

Проведя некоторые, принципиально не очень сложные арифметические действия и исходя из довольно простого предположения о том, что хлопок, джут, шерсть и кожи, как металлы, являются несъедобными и на них также нельзя ездить и делать другие прикольные вещи, что позволяет их отнести их к сырью и полуфабрикатам, тогда как фрукты, рыбу, чай и кофе можно съесть или выпить, что позволяет их с некоторой осторожностью назвать пищевыми продуктами. Ну а то, что упоминается вместе с машинами, приборами и автомобилями наверное можно обозвать промоборудованием. Конечно, имеемые статьи будут в некоторой степени пересекаться с материалами и изделиями сельхозназначения, предметами личного потребления или обслуживания путей сообщения, однако в целом картина становится довольно ясна.

Для оценки потребления необходим анализ основных потребителей. Для черных и цветных металлов в межвоенный период такими являются железные дороги, металлообработка и машиностроение, инфраструктура и индивидуальное потребление. На стр. 343 справочника «Народное хозяйство СССР 1923-24 гг. часть 1» мы можем найти статистику структуры потребления металлов

|

Потребители

|

1924/25 гг.

|

1923/24 гг.

|

|

в млн. черв. руб.

|

в %

|

в млн. черв. руб.

|

в %

|

|

НКПС

|

103

|

26,1

|

74,0

|

24,1

|

|

Военвед

|

22

|

5,6

|

10,3

|

3,4

|

|

Металлопром

|

42,2

|

10,7

|

40,8

|

13,3

|

|

Пром. и прочие гос. образования

|

108,7

|

27,5

|

112,6

|

36,7

|

|

Кооперация

|

32,9

|

8,3

|

17,6

|

5,7

|

|

Торг. организации

|

23,2

|

5,9

|

13,3

|

4,3

|

|

Сельмашснабжение

|

36

|

9,1

|

15

|

4,9

|

|

Частный спрос

|

6

|

1,5

|

7,7

|

2,5

|

|

Розница

|

12,5

|

3,2

|

12,7

|

4,2

|

|

Прочие

|

8,5

|

2,1

|

2,5

|

0,8

|

|

Итого

|

395

|

100

|

306,5

|

100

|

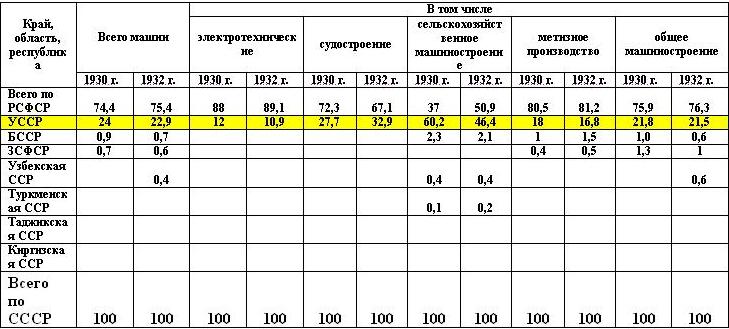

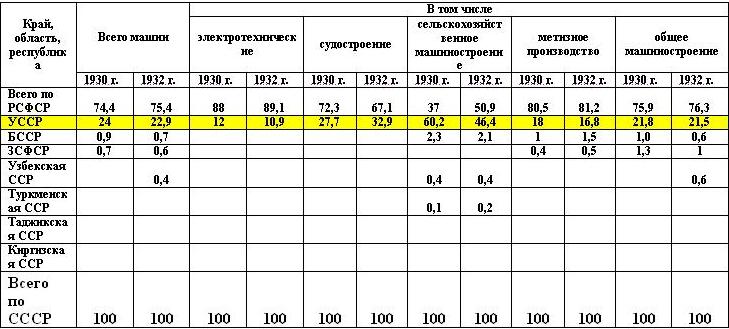

№ 29 Сведения Госплана СССР о структуре валовой продукции машиностроения за 1930 и 1932 гг. в районном разрезе.

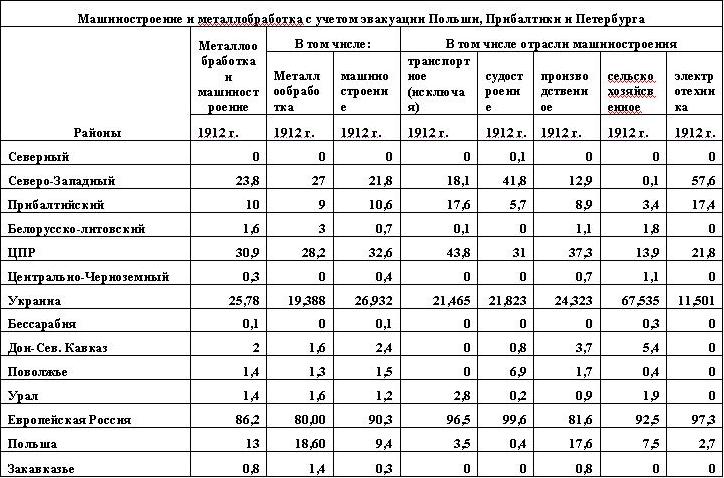

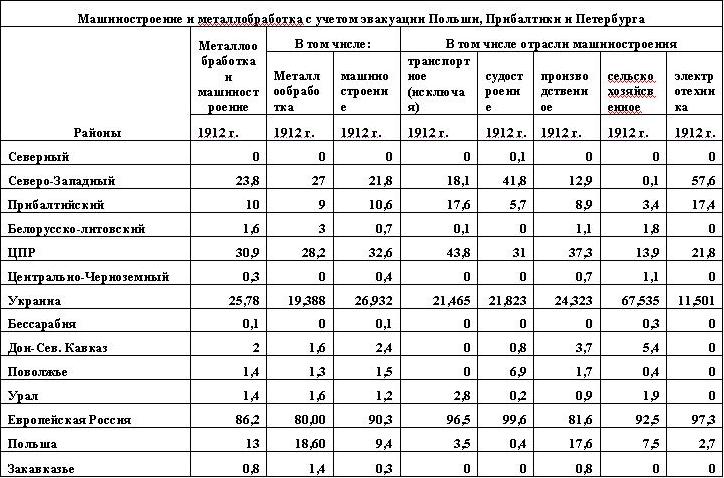

Также мы можем вспомнить, что в справочнике «Россия 1913 год Статистико-документальный справочник» (Российская Академия Наук Институт Российской истории Санкт-Петербург 1995) есть районная структура металлообработки и машиностроения на 1912 для Российской империи.

Путем не сложных арифметических преобразований можем вычислить долю Украины в машиностроении и металлообработке оставшейся после ПМВ и ГВ части Российской империи, что примерно совпадает с СССР:

А если вспомнить, что во время ПМВ происходила масштабная эвакуация промышленных предприятий из Польши, Прибалтики и Петербурга в Украину и Центральный промышленный регион, то, предположив что в Украину попало примерно 40% металлообработки и машиностроения Польши, 35% — Прибалтики и 10% — Петербурга, то получим следующую структуру машиностроения и металлообработки:

Соответственно этому мы можем оценить долю Украины в потреблении металла металлопромышленностью в 25-30%.

Долю Украины в потреблении остального металла мы можем оценить в 20% относительно потребления железных дорог (пропорционально доле Украины в протяженности железных дорог СССР), 20% — относительно частного, кооперативного и сельхозпотребления (пропорционально доле населения), 30% — относительно потребления госорганов и прочих промпредприятий (чисто чтобы Товарищу Сухову было совсем не так тяжело искать деньги на оплату критических жизненных потребностей). Долю же потребления СССРаи в потреблении металла военведом можно определить в 100%, полагая, что первая страна рабочих и крестьян нуждается в никак не меньшей защите даже в альтернативном мире, не смотря на отсутствие УССР в ее составе. В результате долю УССР в потреблении металлов можно оценить в 25%, а СССРаи – в 75%.

Также по следующему адресу

http://lost-empire.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=6177&Itemid=9

в табличке № 24 Из сведений ЦСУ СССР о росте продукции промышленности союзных республик за 1925/26—1927/28 гг. мы можем без особо большого труда убедиться в том, что текстильная промышленность находится в основном за пределами территории УССР, то есть долю в импорте хлопка, джута и шерсти для СССРаи можно оценить в 100%. При этом стоит помнить о дефицитности потребительского рынка СССР в РИ.

В связи с этим можно оценить долю УССР в импорте

1. пищевых продуктов согласно доле населения в 20%

2. предметов личного потребления согласно доле населения в 20%

3. материалов и изделий сельскохозяйственного назначения в 30% (согласно % посевных площадей)

4. материалов и изделий для обслуживания средств и путей сообщения в 20% (согласно % железных дорог)

5. сырья, полуфабрикатов и вспомогательных материалов в 10-20% (помня, что практически вся текстильная и резиновая промышленность находится в СССРаи, производство металла и угля в СССР на 60-80% сосредоточено в УССР, а машиностроение и железные дороги – главные потребители металла – в СССРаи на 70-80% от уровня СССР) и это больше из-за того, что список детализации импортируемых товаров не полон в одной таблице и нет полного перечня годов в другой.

6. Долю промоборудования можно определить по итогам подсчета баланса и принятия решения о том, что можно сократить для обеспечения его импорта.

Также необходимо учесть дополнительный импорт сахара, железной руды, угля и металла в СССРаи для компенсации дефицита, возникающего за счет исчезновения поставок из УССР.

1. Импорт сахара (минимальная оценка предполагает импорт 130 тыс. т в 1924/25, 240 тыс. т в 1925/26 и 400 тыс. т с 1926/27 года)

2. Импорт железной руды оценить пока что невозможно, поскольку есть указание о снабжении центральных заводов на 1/3 криворожской железной рудой, но нет указания на количество этого потребления.

3. Импорт угля можно оценить примерно в половину производства УССР, то есть от 5 млн. т в 1923/24 до 15 млн. т в 1930-33 гг. (на 20% меньше разницы между долей УССР в потреблении черных металлов и их производстве)о, предполагая, что Товарищ Сухов где-нить изыщет возможности проинвестировать Кузбасс и Транссиб будет возить более дорогой (с учетом дороги) кузбасский уголь по всему СССР, чтобы не тратить валюту на оплату украинского угля, мы оценим необходимый импорт на 1/3 ниже, то есть от 3 до 10 млн. т

4. Импорт черных металлов можно оценить примерно в половину производства УССР черных металлов, то есть от 600 тыс. т в 1925/26 до 1 500 тыс. т в 1930-33 гг. (разница между долей УССР в потреблении черных металлов и их производстве), однако по тем же причинам, что и относительно угля, мы оценим потребление СССРаи на 1/3 меньше, то есть в от 400 тыс. т в 1925/26 – до 1 000 тыс. т в 1930-33 гг.

И при этом необходимо также помнить, что после 1933 года СССРаи будет вынужден или импортировать зерно, или выращивать его в дополнительных объемах, ибо своими загребущими ручками (и помня об отсутствии аргументов обратного) я пока что настроен заграбастать Кубань с Ставропольем и прочими соседскими территориями с украинским или не очень населением. Список их будет представлен дополнительно.

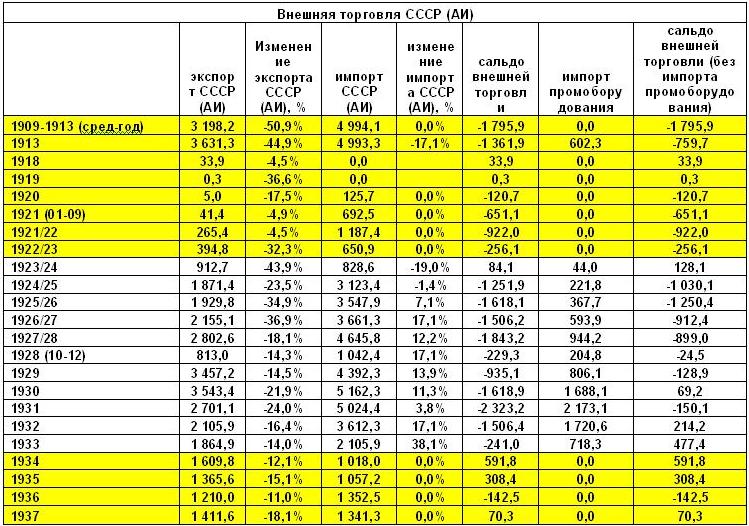

Итаво: что мы имеем?

Экспорт СССРаи практически на протяжении всего периода до первой пятилетки меньше реального экспорта СССР в среднем на 30%, перед первой пятилеткой его отставание уменьшается сперва до 18%, потом до 14% от реального, однако потом опять вырастает до 20 и 24%. При этом импорт (рассчитанный только для 1023/24-33 гг.) вырастает по сравнению с реальным на 10-19% (из-за необходимости дополнительного импорта и невозможности сократить потребительский импорт из-за острого дефицита внутри страны). В результате на протяжении всего НЭПа (кроме 1923/24г.) СССРаи имеет отрицательный торговый даже без учета импорта промоборудования (без которого многие из экспортных позиций конца 20-х-начала 30-х просто невозможны. С импортом же торговый баланс всегда отрицателен. В связи с этим возникает вопрос: в каких объемах СССРаи может получить внешнее финансирование для покупок промоборудования до первой пятилетки и, особенно, для самой первой пятилетки? Если исходить из падения экспорта до начала первой пятилетки в среднем на 30%, то очевидно, что доступные кредиты к началу первой пятилетки уменьшатся как минимум на те же самые 30%. Однако отрицательный торговый баланс предполагает необходимость привлечения кредитов уже для оплаты остального (кроме промоборудования) импорта, то есть уменьшение доли внешнего финансирования закупок промоборудования по сравнению с реальным, а также необходимость погашения этих раннее взятых кредитов. Таким образом, уменьшение возможностей финансирования импорта промоборудования для СССРаи составляет минимум 30%, а если учесть необходимость погашения более ранних кредитов, то от 40 до 50%. При этом надо учитывать, что во время второй и третьей пятилеток СССР (РИ) уже отказался от импорта большей части промоборудования (его наиболее массовых видов) и промышленного сырья, организовав производство их внутри страны, и импортировал только «узкие месте» в виде отдельных единиц оборудования, производство которых внутри страны не организовали ввиду сложности. В нашем же конкретном случае возможности инвестиций в первой пятилетке у СССРаи ограничены, что делает малореальным достижение тех же результатов по самообеспечению, что и у СССР(РИ), то есть необходимость импорта промоборудования для достижения аналогичных результатов сохранится еще как минимум в течение первой пятилетки. Также необходимо помнить, что конкретно в СССРаи (и РСФСР в РИ) более развито машиностроение и металлобоработка, тогда как металлургия – в УССР, то есть во время первой пятилетки для уменьшения импорта черных металлов СССРаи будет вынуждена сделать акцент на металлургию и уменьшить долю машиностроения.

Теперь перейдем к следующим аспектам построения светлого будущего – сравнением доходов, расходов и инвестиций. Тут можно быть кратким, поскольку внутренние доходы в рублях СССР (даже в червонцах) никак не влияют на возможность оплаты и, соответственно, импорта, промоборудования, что и определяет военный потенциал страны.

Согласно точке зрения товарища Сухова, в течение 1920-30 х гг. в экономику Украины было вложено намного больше, чем было из нее получено, за счет чего при отделении УССР в начале 20-х у СССРаи будет возможность построить практически все те же объекты промышленности, что в РИ были построены в УССР, тогда как если бы УССР отделилась в конце 30-х, то потери бы составили около 30-40%.

Что же мы видим?

Во первых, согласно указанным в справочнике «Народное хозяйство 1923-24 гг. часть 1» на странице 245 в разделе «Финансирование и кредитование госпромышленности» данным Главметалла, региональная структура металлопромышленности СССР (РИ) по имуществу была следующей:

|

Регион

|

% имущества

|

|

Юг

|

39,9

|

|

Центр

|

25,8

|

|

Урал

|

16,9

|

|

Северо-Запад

|

17,4

|

|

Всего

|

100

|

Специально для тех, кто собирается рассуждать исходя из своих представлений, сообщаю, что, согласно этому же справочнику металлопромышленность – это металлургия, металлообработка и машиностроение, то есть ближе всего к тяжпрому, что определяет военный потенциал страны. То есть уже на 1924 год потери при отделении Украины таки составляют около 40%. Кстати, неплохо бьется с упоминаемой перед началом индустриализации долей украинской промышленности в общесоюзной – 38% (упоминалось таки руководством УССР – но на основании советской статистики, благо она тогда еще врать так сильно склонности не имела.

Также, согласно найденной мной информации, доля УССР в капвложениях во время индустриализации составляла до 1928 года – 18,6%, в годы первой пятилетки — 20,8%, второй – 18,5%, а за 3,5 года третьей – 14,9% (Г. Ефименко «Причины появления Волобуевщины»). В качестве перекрестного доказательства относительно первой пятилетки можно использовать ниже представленную табилицу:

№ 9 Из докладной записки Госплана СССР в Совет Труда и Обороны о реорганизации сети строительных трестов и контор и о переходе на подрядный способ строительства 18—19 мая 1930 г.

|

Союзные республики

|

Общий объем чистого строительства

|

Программа по стройорганизациям

|

Доли в об щем итоге

|

|

РСФСР

|

3822

|

1899

|

68,25%

|

75,12%

|

|

УССР

|

1061

|

451

|

18,95%

|

17,84%

|

|

БССР

|

154

|

48

|

2,75%

|

1,90%

|

|

ЗСФСР

|

313

|

55

|

5,59%

|

2,18%

|

|

Узбекская ССР

|

150

|

37

|

2,68%

|

1,46%

|

|

Таджикской ССР

|

49

|

17

|

0,88%

|

0,67%

|

|

Туркменской ССР

|

51

|

20

|

0,91%

|

0,79%

|

|

Всего

|

5600

|

2528

|

100,00%

|

100,00%

|

Также необходимо помнить такой немаловажный момент, исследованный, что естественно, украинскими историками и экономистами, как соотношение доходов, полученных в УССР, и расходов, осуществленных в УССР. Согласно этим исследованиям доля доходов, полученных в УССР, составляла около 22% общесоюзных доходов, доля расходов, осуществленных в УССР, составляла в зависимости от года и статей от 17 до 20,8%. Собственно говоря, именно этот момент был причиной такого явления как «волобуевщина» и сопровождавшей его дискуссии. При этом упомянутые мной цифры – это цифры противников Волобуева, доказывавших, что Волобуев исказил пропорции полученных доходов/осуществленных расходов и они на самом деле для Украины получше будут. Волобуев же настаивал на несколько больших дотациях УССР остальных союзных республик.

Однако необходимо упомянуть и Украину.

Как я надеюсь, все высказывающие свое мнение снизойдут до перечитывания упомянутых мной справочников, поскольку там есть некоторые интересные данные, часть которых я упомянул. Перечислю их вкратце:

1. Хлебофуражный баланс УССР уже позволяет экспортировать от 2 до 5 миллионов тон зерна, даже с учетом крайней раздробленности и измельченности крестьянских хозяйств, восстановления посевных площадей после голода 1921-23 и падения на 20% посевных площадей после 1916 года (а к 1916 году они упали еще на 9% от 1913 года), уменьшения количества рабочего скота за годы Гражданской войны. При этом за пределами уССР остается еще добрая треть территории (Западная Волынь, Галичина, Крым и еще по мелочи), что несколько изменяет баланс альтернативной Украины.

2. Голод 1921-23 годов имел место по причине совпадения некоторых факторов (продразверстка, резкое падение посевных площадей в степном регионе во время активных боевых действий 1919-21 годах) и его последствия влияли на размеры посевных площадей примерно до 1926 года. Всего этого в нашем случае не произошло бы и последствий в виде падения посевных площадей не вызвало бы.

3. Совокупность пунктов 1 и 2 предполагает, что сельскохозяйственный экспорт альтернативной Украины будет включать минимум от 3 до 7 миллионов тонн зерна (напоминаю, что в 1917 году избытки хлеба в Украине, частично оккупированной австро-германцами, составляли 400 миллионов пудов, то есть 6, 5 миллионов тон) и будут как минимум в 2 раза больше, чем у УССР. Это не упоминая такой мелочи, как то, что фактические цены на мировых рынках были почему-то процентов на 30% выше тех, по которым продавал СССР. Почему – не знаю. Загадка, однако.

4. Восстановление, ремонты и модернизации большей части промышленности (и финансирование или его поиск) взяли бы на себя их владельцы (делавшие такое предложение советским представителям во время Генуезской и последующих конференций). И только относительно небольшую часть промышленности (так сказать – бесхозную: хозяева обанкротились, погибли, не были найдены, не смогли предоставить документов, подтверждающих собственность, не смогли выбраться из СССР) финансировало бы государство. Согласитесь: часть обычно меньше целого.

5. Поскольку высочайшее качество, дисциплина и бла-бла-бла советских рабочих и советской промышленности существуют в основном в фантазиях Товарища Сухова, тогда как даже статистика хранит следы роста себестоимости, норм расходов материалов, человекочасов и брака на выпуск такой же продукции, как и до ПМВ, при этом сама продукция резко падает качеством и становится хуже и дороже европейской, то эффективность советской экономики выглядит сильно ниже украинской. Особенно в части перехода приложенных усилий в полученные результаты. А украинская постепенно подтягивается к среднеевропейскому уровню по продуктивности труда рабочих.

6. Структура украинской промышленности сильно отличается от структуры как СССРаи, так и Украины в 1990: наиболее развиты базовые отрасли металлургия и угольная промышленность, сельское хозяйство, из машиностроения – транспортное, сельскохозяйственное машиностроение и судостроение, то есть отрасли или обеспечивающие инфраструктуру, или сельское хозяйство, или мировой рынок в состоянии дефицита и без современных ограничений. Практически отсутствует наименее капиталоемкая и наиболее человекоемкая легкая промышленность, что позволит наиболее легко поглотить избыток рабочих рук, существующий особенно на Правобережье. Военная промышленность не очень велика, так что загрузить ее не должно быть проблемы. А конверсия вообще вряд ли будет необходима.

7. Ну и в самый конец кредиты: страны Центральной и Восточной Европы осуществляли займы уже в 1924 году на суммы от 5 до 15 млн. фунтов стерлингов на более дорогом Лондонском рынке под ставки в 7-9% на срок от 20 лет, тогда как СССР осуществлял займы на 5 лет позже (когда ставки в мире упали) под 9% и более на срок до 10 лет. Такие займы осуществили Чехословакия, Венгрия, Австрия, Румыния. Так что возможности привлечения кредитов у Украины выглядят ну никак не хуже (я бы сказал, что сильно получше, но зачем сейчас?), чем у альтернативного СССР.

К чему это я? А, к товарищу Сухову. Перефразируя сего экономико- и политико- и военно аналитика, можно сказать следующее:

альтернативный СССР изначально поставлен в неравное, по сравнению с реальной Советской Россией, не говоря уж об альтернативной Украине, положение, как по финансам и ресурсам, так и по методам восстановления экономики. Даже с большой долей удачи имевшаяся в работоспособном состоянии промышленность не сможет обеспечить собственное сельское хозяйство. То, в свою очередь, возможно и выйдет на довоенный уровень, и даже, возможно, сможет начать обеспечение первоначального каптала для выхода промышленности на 1913 год, но никак не сможет обеспечить достаточные для этого валютные поступления. В течение всех 20-х годов, то есть всего НЭПа, надо будет принимать решения о том, что именно у рыбы резать: желудок, то есть потребление, или плавники с хвостом, то есть промышленный импорт? Очевидно, к концу 20-х такой выбор будет сделан в пользу урезания желудка и наращивания плавников. Однако тут надо вспомнить, что в первом пятилетнем плане строительство осуществлялось примерно поровну в Украине и Урало-Сибирском регионе, однако среди замороженных наконец первой пятилетки30% капвложений украинских не было совсем, зато большинство было как раз в Урало-Сибирском регионе. Также стоит помнить, что в Урало-Сибирском регионе надо сперва построить или расширить достаточную транспортную инфраструктуру (ее, собственно говоря, как раз перед первой пятилеткой и делали; но тут же что-то надо будет как раз тогда резать).

Таким образом, к концу первой пятилетки альтернативный СССР добьется в лучшем случае половины прироста реального СССР по сравнению с 1928 годом. Результаты первой пятилетки реального СССР его альтернативный собрат сможет, вероятно, достичь только к концу второй (хорошо если к середине) — и только оттуда может начаться то развитие, которое было в реальном СССР. При этом капиталовложения альтернативного СССР не будут до середины 1935 года превышать 75% от капиталовложений СССР (а до 1932 – 50%), то есть, имея для начала 60% тяжелой промышленности реального СССР, альтернативный СССР будет все больше и больше отставать. И это без дефолта и прочих потрясений, в число которых входит голодомор. А следствием такого потрясения является то, что мои загребущие ручки немедленно загребут Кубань, Дон и Ставрополье, ну и еще местами по мелочи. И как Товарищ Сухов избежит в процессе этого загребания дефолта – для меня крайне интересно.

Главный же вывод: альтернативный СССР не сможет достигнуть уровня, соответствующего 75% от уровня реального СССР, без существенных изменений в методах управления и многом другом.

Чтобы избежать рассказов об принижении национальной русской гордости – предлагаю кому-либо из представителей Российской стороны принять участие в определении окончательных параметров альтернативного СССР.