Испытано в СССР. Легкий колесно-гусеничный танк Alvis-Straussler V/3

Содержание:

Выполнение пятилетней программы механизации и моторизации РККА, принятой 15 июля 1929 г., столкнулось с серьезными производственными трудностями из-за отсутствия необходимого опыта и потребовало принятия неотложных мер. Одной из них стала закупка современных образцов танков, тракторов и тягачей за рубежом. В данной статье пойдет речь о сотрудничестве в 1933-1938 гг. с английским изобретателем венгерского происхождения Николасом Штрауслером (Nicolas Straussler, 6.08.1891 г. – 3.06.1966 г.).

Большие планы

Николас Штрауслер прибыл в Англию в 1911 г. для получения технического образования. В 1914-1918 гг. он являлся техническим консультантом по производству вооружения на Вулвичском Арсенале (Woolwich Arsenal – не путать с футбольным клубом), а после Первой мировой войны остался в Англии.

Получив приличное образование, Штрауслер попытался обеспечить себе финансовое благополучие патентной регистрацией своих изобретений. Но на несколько десятков заявок ему удалось получить только 20 патентов, первым из которых стал патент на роторный двигатель внутреннего сгорания.

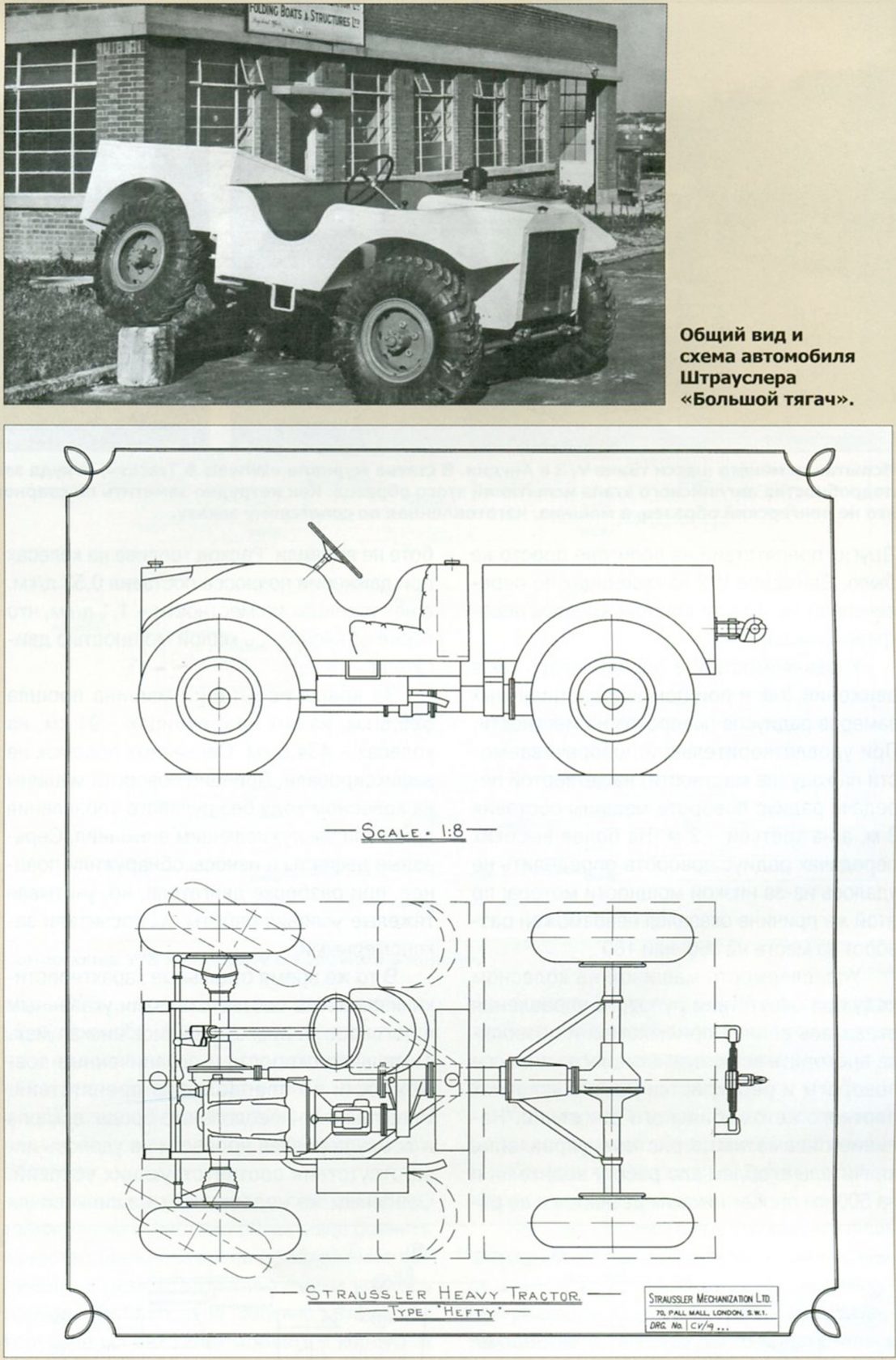

В 1925 г., организовав собственную фирму «Folding Boats Strautures Ltd», он приступил к выпуску складных лодок и понтонов, параллельно занимаясь проектированием быстровозводимых мостов и автомобилей. Однако из-за постоянно растущих расходов Штрауслеру не удалось быстро реализовать свои амбициозные планы. Доходы от производства складных лодок и понтонов были ниже ожидаемых. Кроме того, оказалось, что в «свободном демократическом обществе» для получения заказов наличия конкурентоспособной продукции недостаточно, требуется еще и надежная поддержка влиятельных политических деятелей и промышленников.

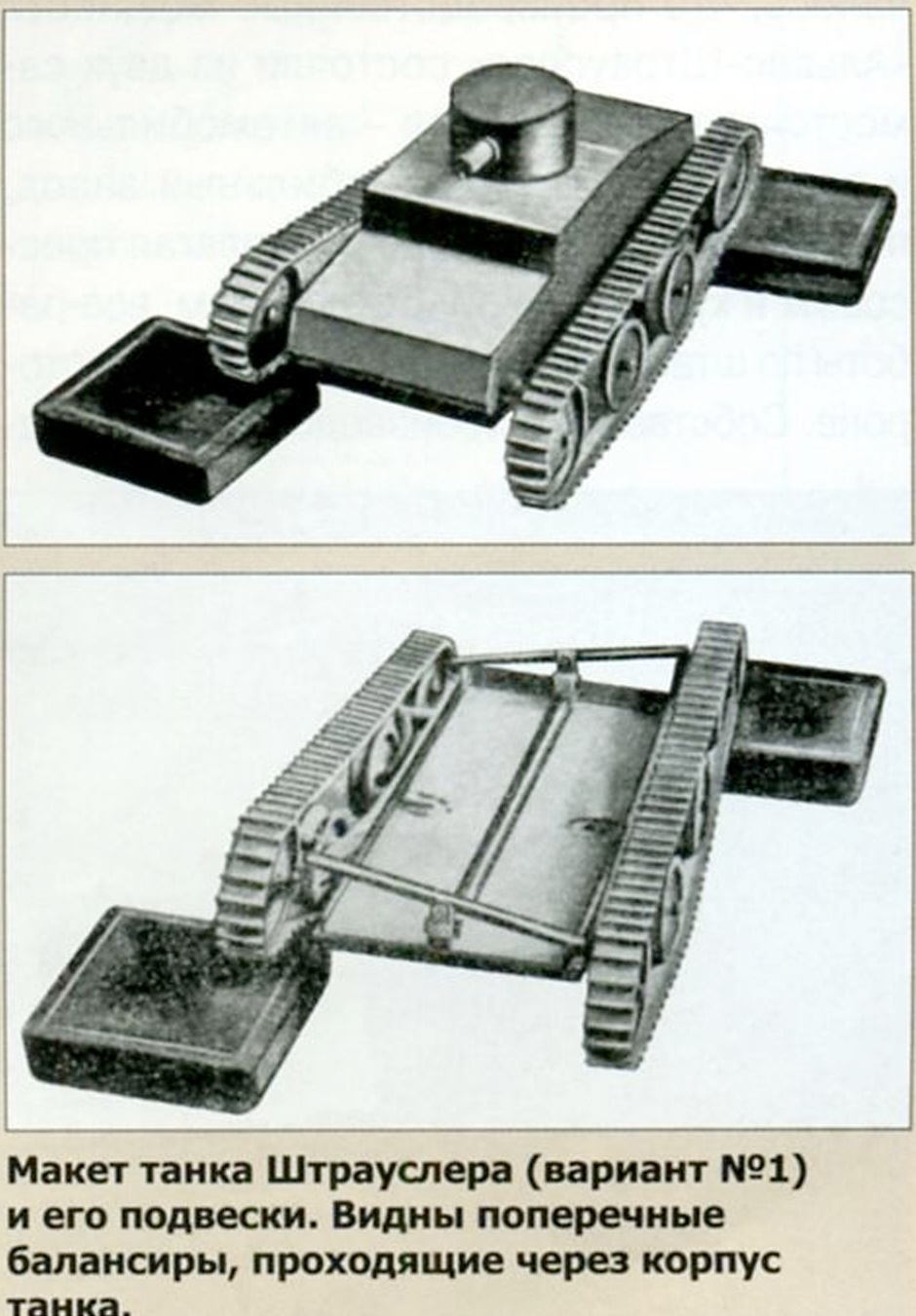

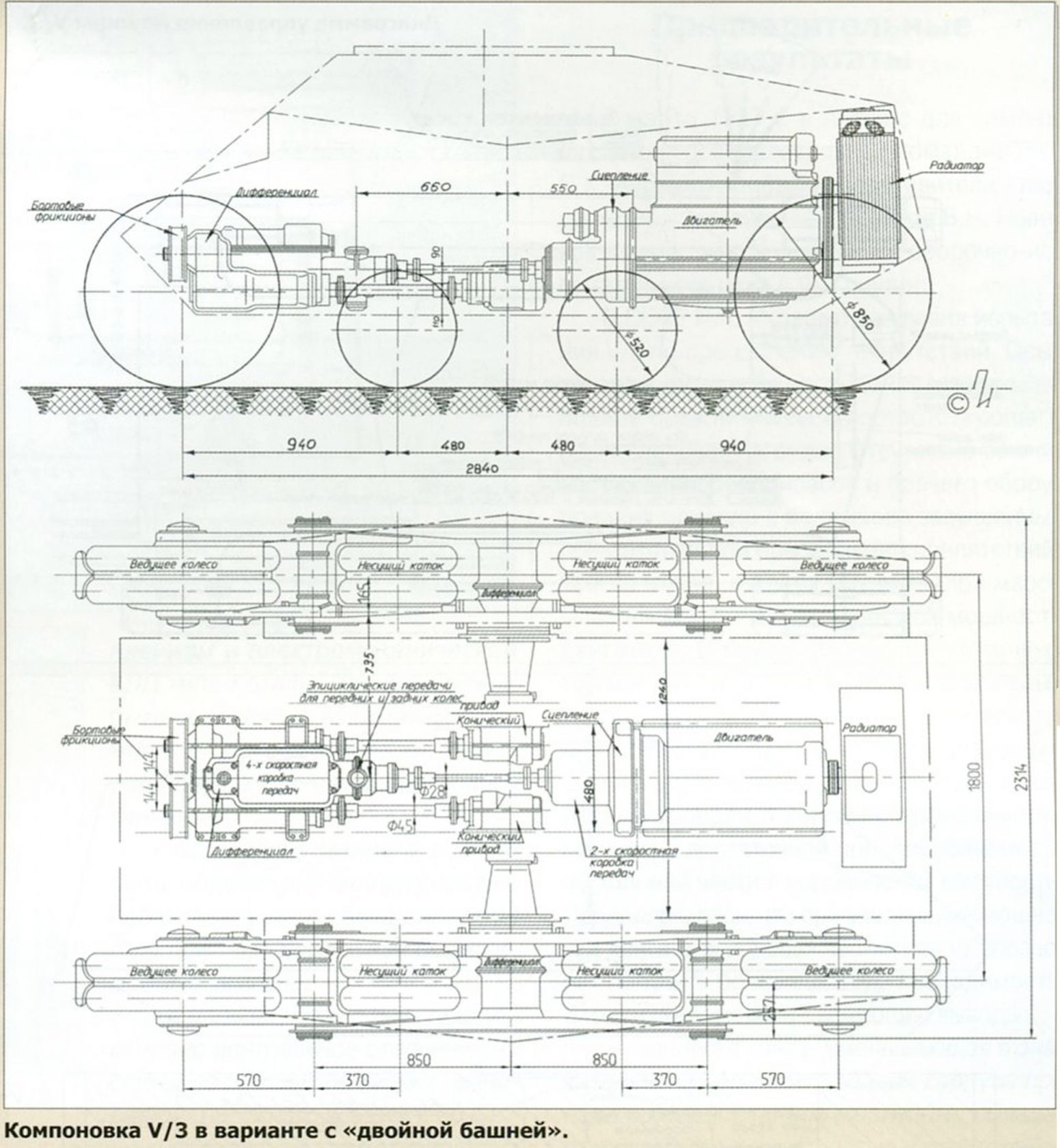

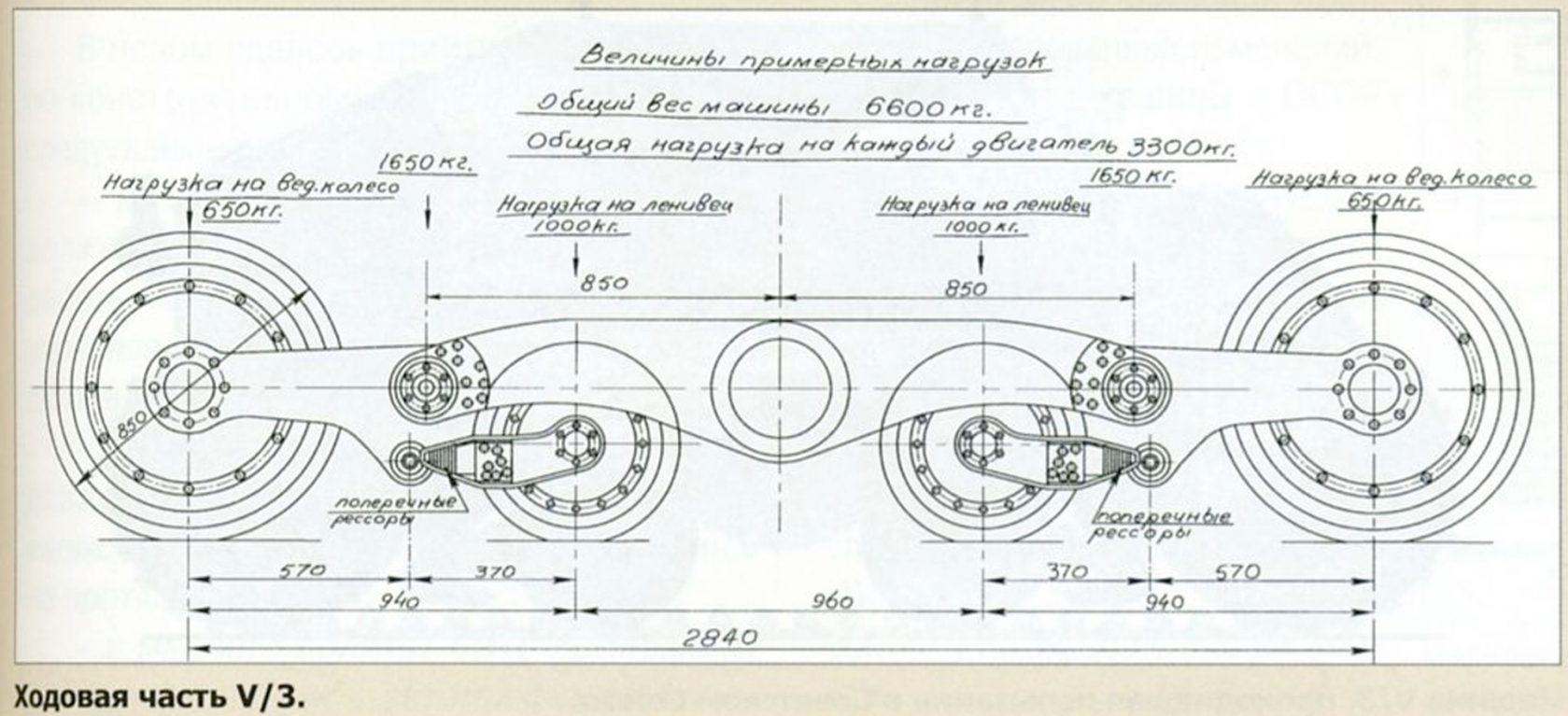

В 1933 г. Штрауслер, проявляя незаурядный творческий энтузиазм, при поддержке компаньонов организовал новую фирму – «Straussler Mechanization Ltd» («Штрауслер Механизация») и начал разработку целого ряда конструкций различного назначения, не упуская из внимания и бронетанковую технику, в частности, танки. Так, он предлагал проект боевой машины с оригинальной системой подвески. Ее конструктивная особенность заключалась в использовании поперечных балансиров, допускающих независимый подъем каждой гусеницы на препятствиях при обеспечении относительной стабильности корпуса танка.

Оставаясь все же чужим среди чопорной английской «технической аристократии» и испытывая значительные трудности в изготовлении опытных образцов по своим проектам, Штрауслер был вынужден обратиться за помощью к старым друзьям, имеющим хорошие отношения с семьей Манфреда Вейса – крупнейшего венгерского производственного магната. Его непосредственная политическая и финансовая поддержка позволила Штрауслеру получить заказ от венгерского правительства на разработку и изготовление танка, получившего обозначение V/3 (vontato – трактор).

Тем временем, производственные дела фирмы «Штрауслер Механизация» не вызывали оптимизма у ее соучредителей, и для поправки финансового положения Штрауслеру рекомендовали предложить свои услуги компании «Alvis» [1].

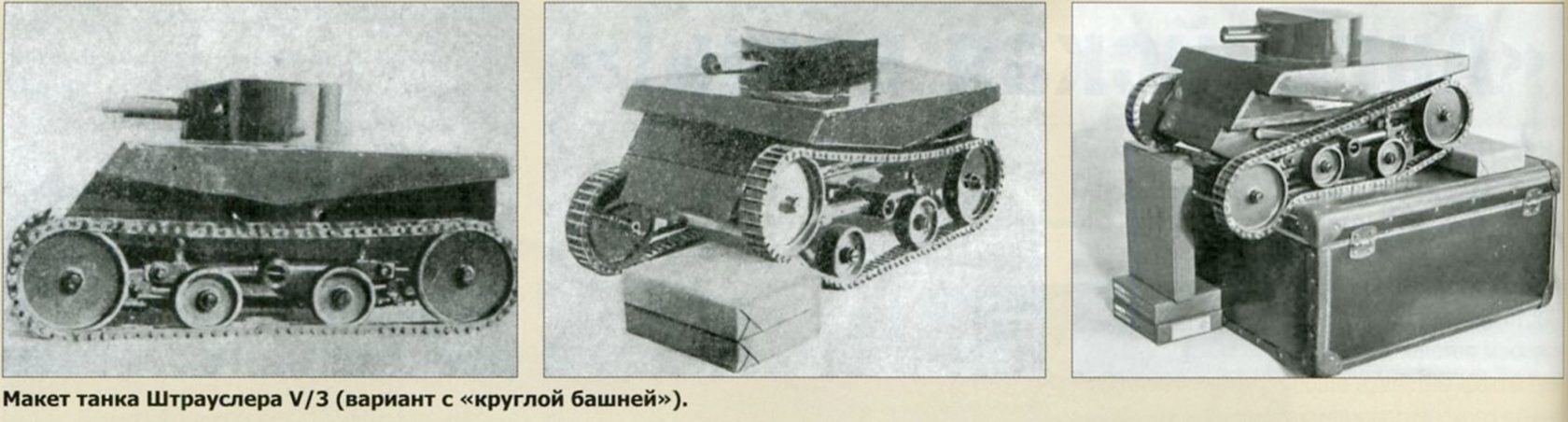

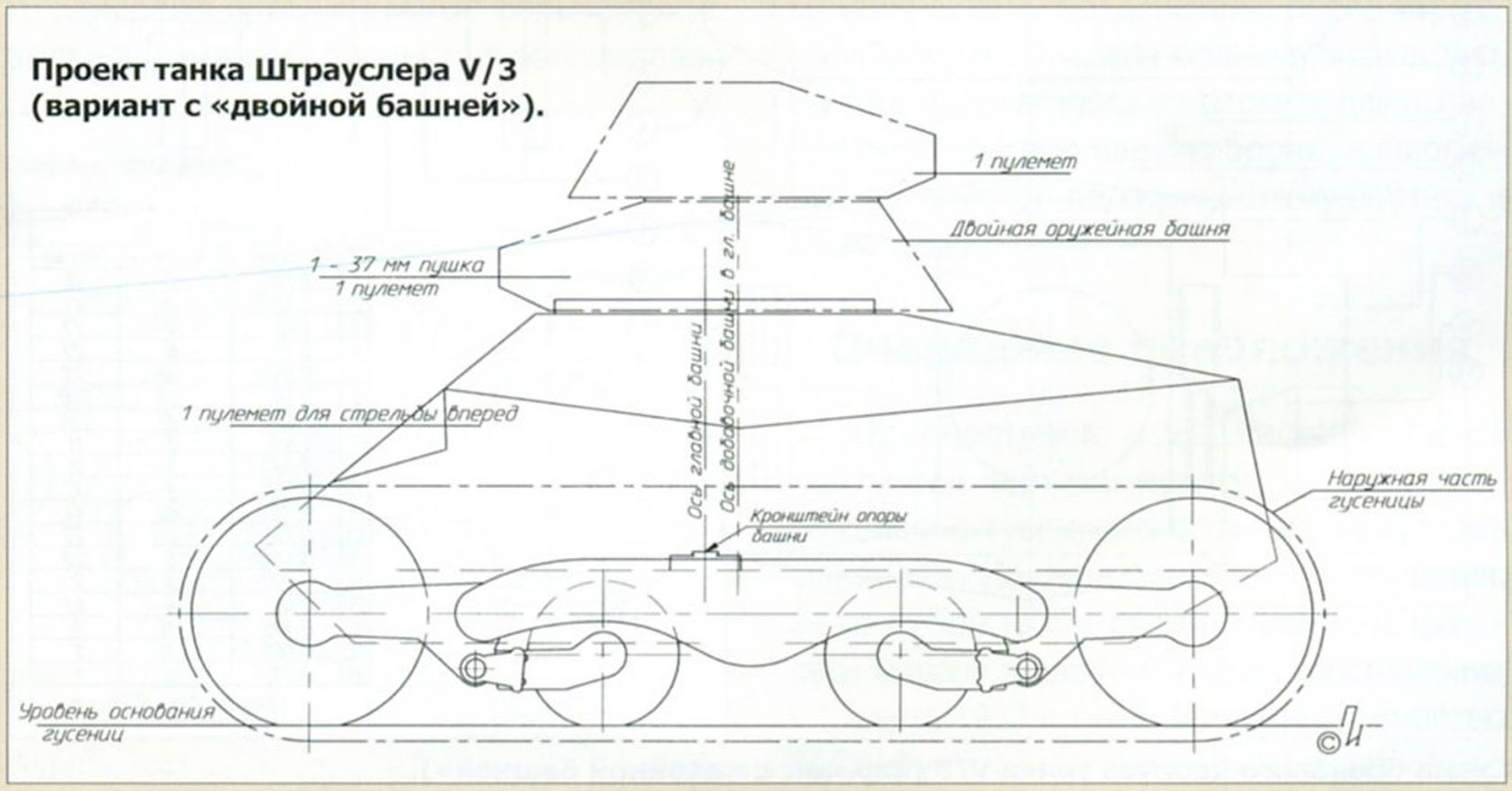

Помимо основных особенностей, присущих первому варианту проекта (привод на переднюю и на заднюю пару колес, устойчивость шасси как огневой платформы и т.п.), в образце для Венгрии предполагалось реализовать следующие новшества:

• систему подвески без поперечного балансира;

• выполнить конечную передачу на ведущие колеса через систему дифференциалов и карданных валов, расположенных снаружи по бокам корпуса;

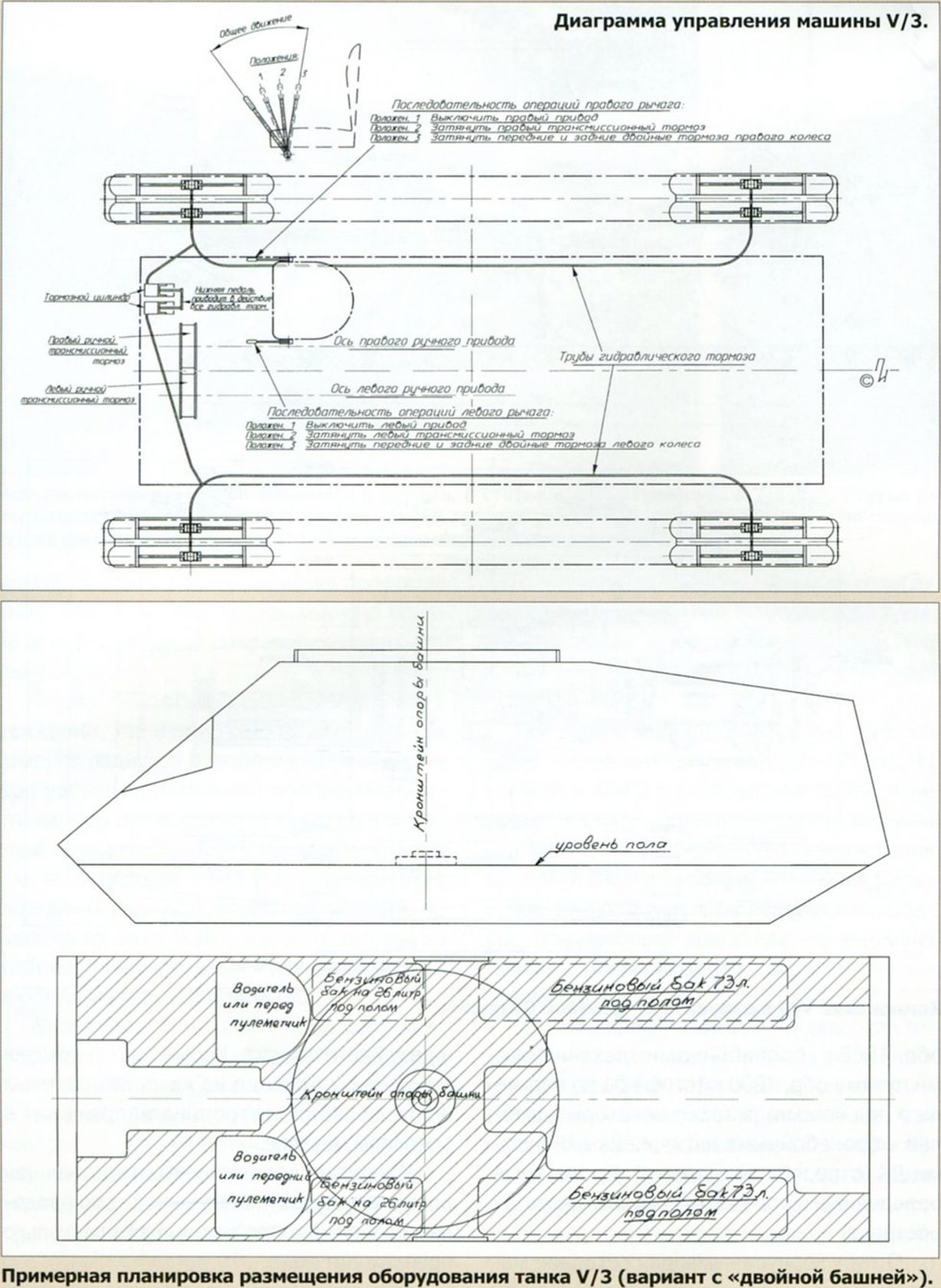

• установить двухъярусную башню с одним пулеметом в верхнем ярусе и спаренной установкой пушки и пулемета – в нижнем;

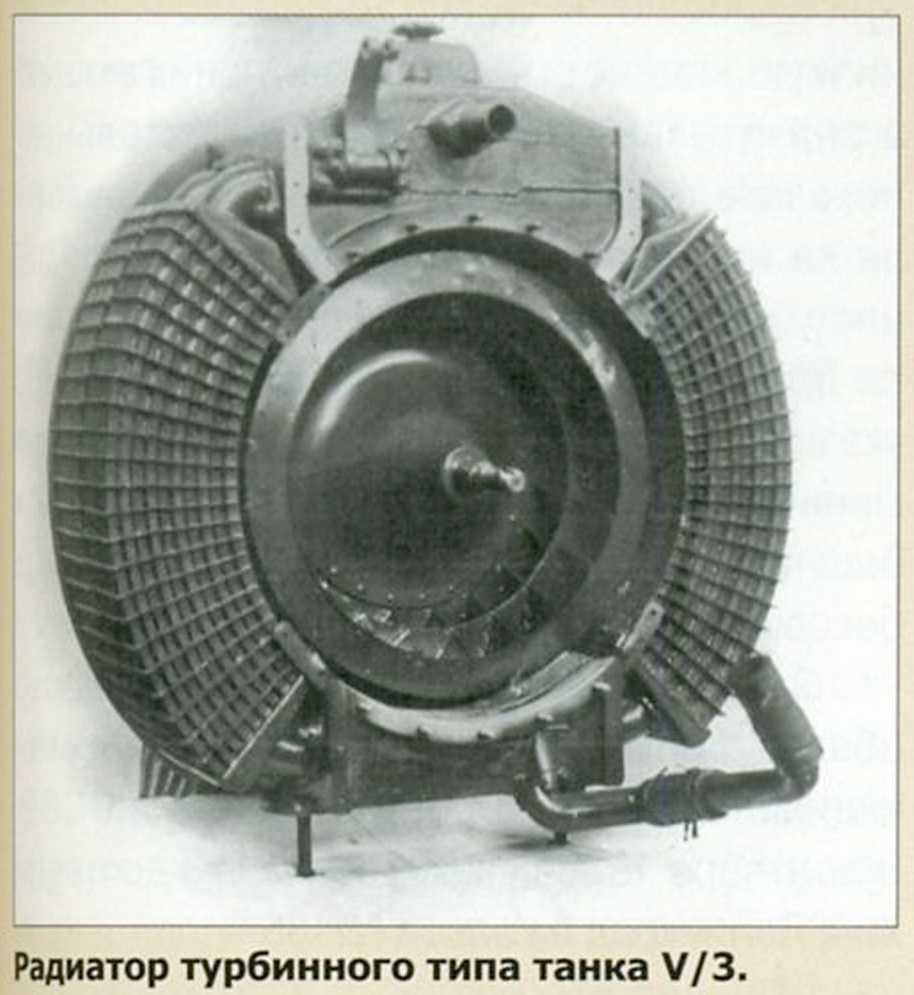

• внедрить в систему охлаждения двигателя специальную турбину для повышения интенсивности охлаждения в связи с увеличенной степенью сжатия (1:7).

Информация о конструктивных особенностях боевой машины Штрауслера, разрабатываемой для Венгрии, привлекла внимание советских специалистов. В случае их реализации появлялась возможность максимально уменьшить колебания танка при движении на местности и получить достаточно стабильную платформу для стрельбы. Кроме того, при повреждении гусеницы трансмиссия машины позволяла продолжать движение и на колесах, хотя основным способом передвижения являлся гусеничный ход.

Однако при посещении фирмы «Альвис-Штрауслер» советскими специалистами в 1934 г. готовых танков в наличии не оказалось, поэтому им продемонстрировали только их отдельные элементы: двигатель, коробку передач и приводы управления, используемые на бронеавтомобилях, выпускаемых фирмой.

Интересные детали о работе этой английской фирмы приведены в отчете о командировке советской делегации. Отмечалось, что производственные мощности «Альвис-Штрауслер» состояли из двух самостоятельных заводов – автомобильного и авиамоторного. Автомобильный завод, построенный в 1923 г., не располагая прессовым и кузнечным оборудованием, все работы по штамповке и ковке заказывал на стороне. Собственные производственные мощности завода позволяли только частично изготавливать детали двигателя (около 75%), коробки передач и заднего моста (35%), за исключением дифференциала. Работы велись кустарным образом, на 230-250 станках, с очень незначительным количеством приспособлений в механическом цехе. Бронетанковый цех располагался на территории авиамоторного завода и имел отдельное КБ в составе девяти квалифицированных конструкторов, 14 чертежников и двух копировщиц. Основной продукцией цеха являлись бронеавтомобили (налаженное производство) и опытные образцы танков.

По инициативе Н. В. Барыкова (директора завода №185), входившего в состав делегации, были выработаны технические условия на приемку танка для СССР. В основном они сводились к проведению 500-км испытаний в Англии и предоставлению фирмой гарантии на 3000 км пробега в СССР. Оговаривалось, что корпус машины будет выполнен из конструкционной стали, а броневой корпус англичане поставят отдельно, причем советские специалисты должны были присутствовать при проведении обстрела брони, а также контролировать качество сварки и сборки.

Технический директор «Альвис-Штрауслер» не преминул предложить дополнительно и продукцию «Штрауслер Механизация» – колесный «Heavy Tractor» («Большой тягач») по цене 750 фунтов стерлингов за штуку и модернизированный образец передвижной полевой пекарни «Manfred Weiss» тип 01/35. Однако данные образцы интереса у нашей делегации не вызвали.

По советскому заказу

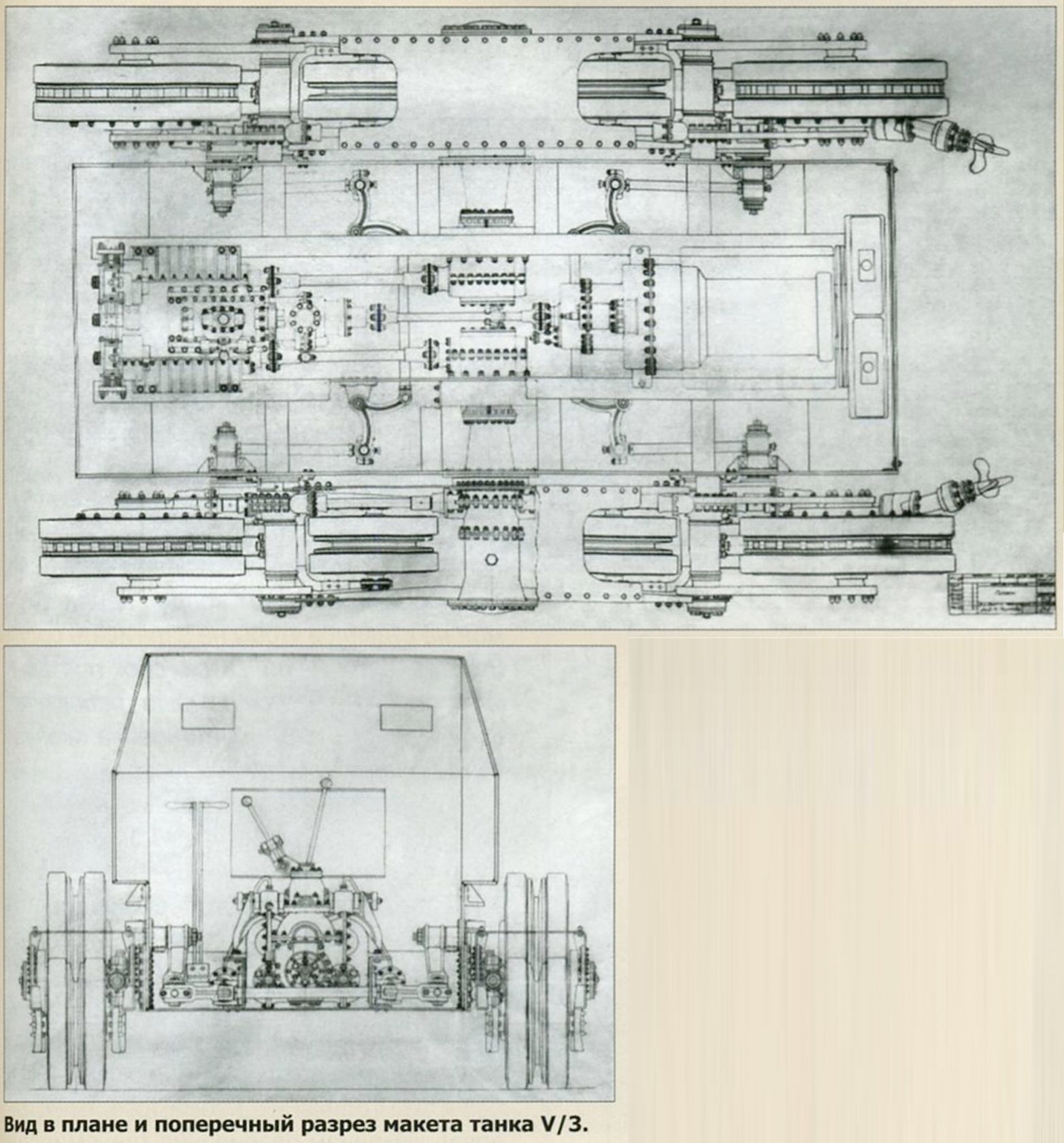

Испытания макета шасси танка V/3, собранного фирмой «Альвис-Штрауслер» по советскому заказу, состоялись в периоде 10 июля по 10 августа 1936 г. на танкодроме военного министерства в военном городке Фарнборо, в 50 км от Лондона, поскольку у фирмы не имелось собственной испытательной базы.

За три дня до начала испытаний сотрудники завода №185 П. Х. Мурашко и С. А. Россе составили программу испытаний и согласовали ее лично со Штрауслером. Тем не менее, в первый же день Штрауслер совместил запланированные испытания с показом машины командованию английской армии и тем самым сорвал согласованный порядок работ.

К утвержденной программе вернулись только на следующий день. При демонстрации маневренности машины на сильно пересеченной местности (подъемы до 20-25°, овраги, пески, боковые крены) намеченный маршрут удалось преодолеть с удовлетворительным результатом. Из-за недостаточной мощности двигателя даже небольшой подъем требовал перехода на пониженную передачу, а на поворотах и, особенно, на вершинах подъемов мотор и вовсе начинал глохнуть.

Максимальная скорость движения V/3 на колесах по шоссе составила 57,6 км/ч и определялась замером по спидометру автомашины, следовавшей за макетом (произвести замер максимальной скорости традиционным способом на мерном участке не позволил плотный автомобильный поток на шоссе). Максимальную скорость на гусеницах по местности в 35,5 км/ч определили на ровном участке с твердым грунтом. Максимальную скорость на колесах в 40-48 км/ч (в тех же условиях) установили также по спидометру сопровождавшей автомашины. Среднюю скорость на колесах по шоссе определяли ежедневно в процессе езды по шоссе от завода до танкодрома. На дистанции 50 км до танкодрома и обратно в различные дни она составила от 25 до 30 км/ч.

Для определения средней скорости машины на гусеницах по местности подобрали специальный 3,2-км участок, причем ввиду отсутствия прямолинейного участка необходимой длины движение выполнялось по кругу. В итоге полученный результат (24 км/ч) не зачли, так как участок местности скорее походил на дорогу, а движение по кругу требовало производить торможение одним бортом, что снижало среднюю скорость машины.

Что касается преодоления препятствий, то здесь V/3 выдающихся результатов не показал. 700-мм вертикальная стенка оказалась для него непреодолимой; удалось взять только стенку высотой 460 мм. Окоп шириной 1,8 м также был непроходимым, а при прохождении 1,54-м окопа в результате соприкосновения машины с его стенкой разрушился левый кронштейн передачи на гребной винт, служивший для преодоления водных преград на плаву.

Двойная попытка преодолеть подъем крутизной 37° окончилась неудачно из-за пробуксовки главного фрикциона; только после его регулировки машина взяла подъем. Других препятствий на полигоне просто не было. Движение V/3 на гусеницах по пересеченной местности сопровождалось перегревом масла.

Управляемость V/3 определялась как в движении, так и при помощи специальных замеров радиусов поворотов на местности. При удовлетворительной поворачиваемости на ходу (на местности) на четвертой передаче радиус поворота машины составил 3 м, а на третьей – 2 м. На более высоких передачах радиус поворота определить не удалось из-за низкой мощности мотора; по этой же причине оказался невозможен разворот на месте на 360° или 180°.

Управляемость машиной на колесном ходу при отсутствии рулевого управления оказалась вполне приемлемой и позволяла проходить все встречающиеся на шоссе повороты и перекрестки даже в условиях плотного автомобильного движения. Наличие пневматики в системе управления значительно облегчало работу водителя, и за 500-км пробег никаких дефектов в ее работе не выявили. Расход топлива на колесах при движении по шоссе составил 0,53 л/км, а на гусеницах по местности – 1,1 л/км, что также объяснялось малой мощностью двигателя.

За время испытаний машина прошла 525,5 км, из них на гусеницах – 91 км, на колесах – 434,5 км. Серьезных поломок не зафиксировали. Принцип поворота машины на колесном ходу без рулевого управления признали заслуживающим внимания. Серьезные дефекты и износы обнаружили позднее, при разборке двигателя, но, учитывая тяжелые условия работы, их посчитали закономерными.

В то же время отдельные характеристики машины не соответствовали указанным в договоре. К ним относились низкая максимальная скорость и ограниченные возможности по преодолению препятствий. Испытания по преодолению брода, эскарпа и ломку деревьев провести не удалось из-за отсутствия соответствующих условий. Основным же недостатком машины сочли низкую мощность двигателя, снижающую в значительной степени и все остальные показатели. Кроме того, фирма предъявила на испытания неукомплектованную машину: отсутствовали спидометр (для него не предусмотрели даже места), тахометр, указатель уровня топлива и часы. В корпусе машины не выполнили погон для установки башни, не изготовили дверцы к передним и боковым люкам.

Однако машину все же решили принять, обязав фирму укомплектовать ее недостающими элементами при отправке в СССР. В сентябре 1936 г. макет танка V/3 доставили в Ленинград на завод №185.

В Советском Союзе

На заводе №185 испытания машины планировалось провести по программе опытного танка Т-46, уделив основное внимание изучению подвески и проверке принципа поворота машины на колесном ходу без рулевого управления. Правда, отсутствие башни, вооружения, укладки боеприпасов, смотровых приборов, крыльев (места для укладки гусеницы при движении на колесном ходу), а также наличие корпуса из неброневой стали и нештатной установки бензобака не позволяли считать V/3 полноценной боевой машиной, поэтому ряд пунктов из программы Т-46 исключили.

С 7 сентября 1936 г. пробные выезды проводились с целью обучения механика-водителя, так как машина имела весьма чувствительное пневматическое управление и восемь скоростей в КП. Всего до начала холодов на предварительных испытаниях машина прошла на гусеницах 70 км.

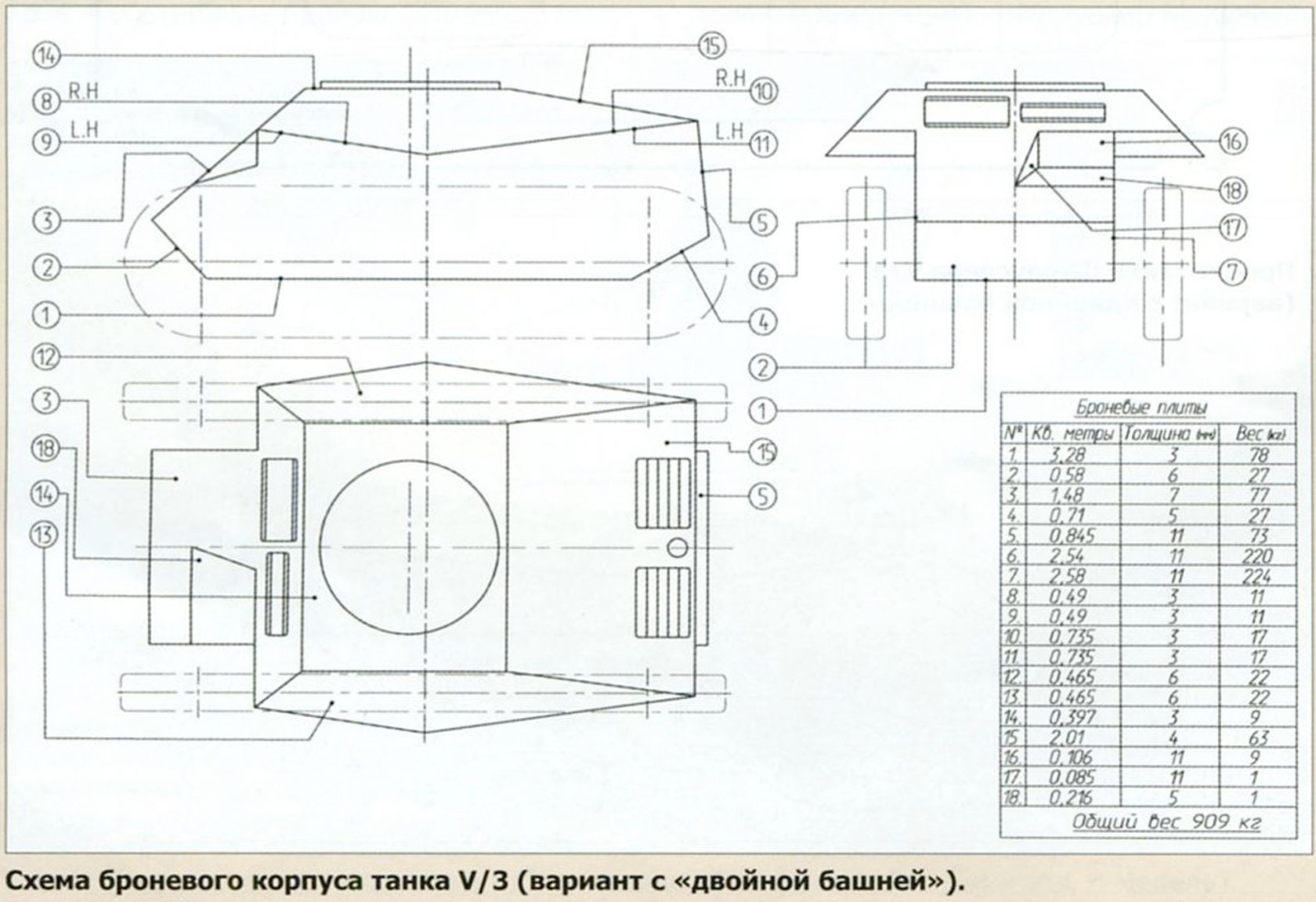

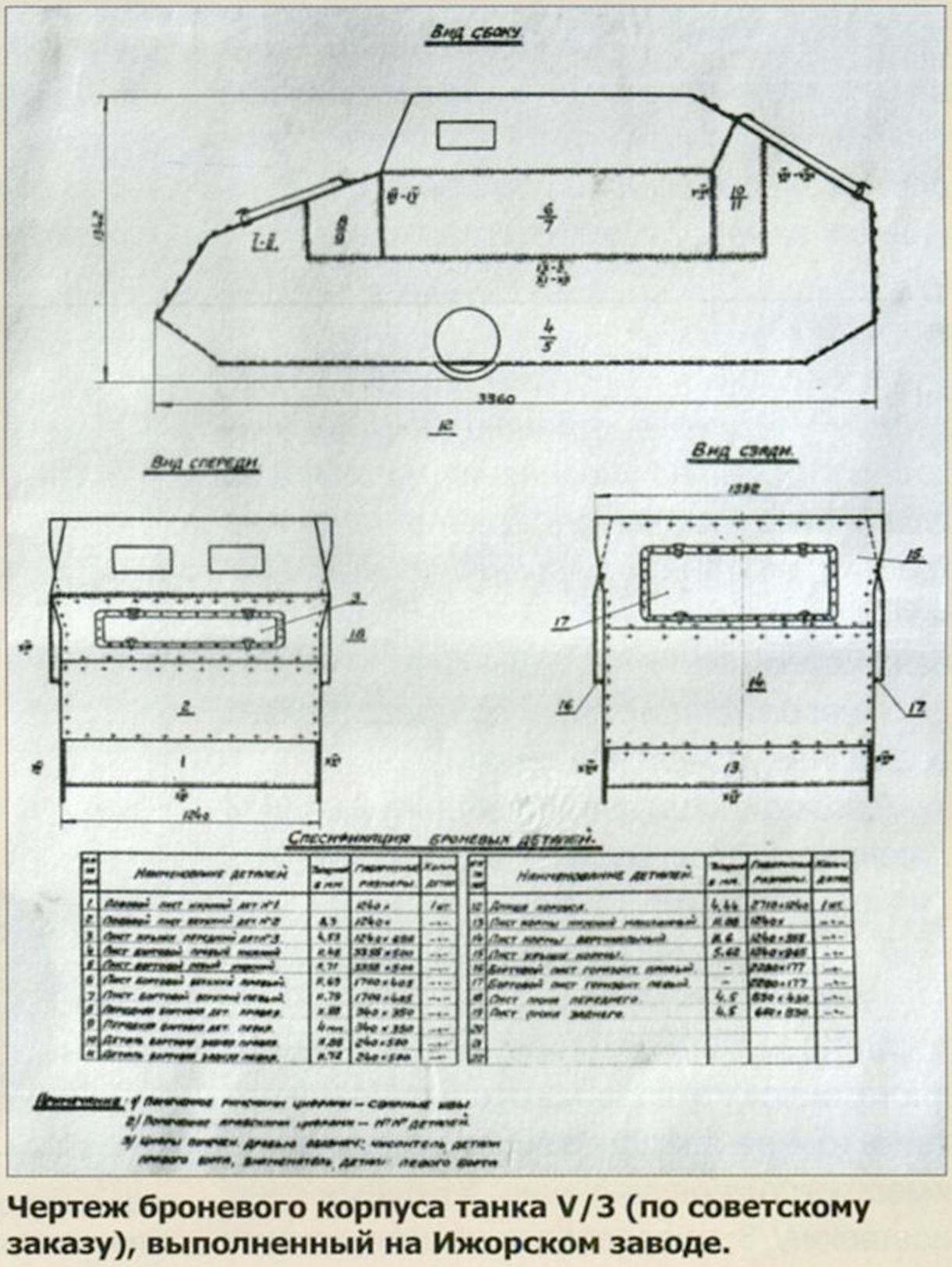

В октябре 1936 г. из Англии прибыл и броневой корпус, при осмотре которого на заводе №185 выявили серьезные дефекты. Здесь необходимо отметить, что на испытаниях брони в процессе изготовления корпуса в Англии советские представители забраковали два боковых наклонных 9-мм листа, пробитые при обстреле бронебойной пулей. По согласованию со Штрауслером, бракованные листы полагалось заменить новыми, отвечающими ТУ на приемку брони обстрелом, а некондиционные прислать в СССР для изучения. Однако на прибывшем корпусе отсутствовали как новые, так и бракованные броневые листы. Кроме того, приемная комиссия обратила внимание на крайне низкое качество изготовления корпуса.

«…Не выполнена сварка переднего лобового и подбашенного листов корпуса, отсутствуют швеллера на днище корпуса, служащие для жесткости корпуса и монтажа двигателя и КПП, установлены кустарные замки переднего и заднего люка, отсутствуют жалюзи, задний верхний наклонный лист над моторным отделением не соответствует своим размерам, ввиду чего кромки листа выступают за габариты корпуса».

25 октября 1936 г. корпус V/3 передали на Ижорский завод для обстрела. Предварительное ознакомление с корпусом, снятие эскизов и замер толщин деталей поручили конструкторскому бюро завода, а определение бронестойкости его деталей и исследование их материала – Центральной броневой лаборатории завода с участием военного представителя АБТУ РККА.

Сотрудники КБ Ижорского завода отметили продуманность некоторых элементов корпуса, а также установку отдельных бронелистов с рациональными углами наклона, что увеличивало его практическую бронестойкость. В первую очередь это касалось лобовой части. Отмечалось и применение цельной детали борта для упрощения сборки корпуса.

Учитывая перегруженность полигона завода в конце 1936 г., обстрел корпуса по намеченной программе провели уже в следующем году. Причем, при транспортировке из опытного цеха на полигон в цехе №6 корпус по невыясненным причинам был помещен в собранном виде в отпускную печь и отпущен. Это обстоятельство выяснилось лишь спустя несколько дней, после завершения работ по определению бронестойкости основных деталей при обстреле простыми трехлинейными пулями обр. 1908 г., бронебойными трехлинейными пулями обр. 1930 г. (стрельба по нормали и под углами), а также некоторых деталей – бронебойными пятилинейными пулями ДК (стрельба под углами). Кроме того, определялась прочность сварных швов при обстреле.

Отпуск корпуса изменил состояние металла, что не позволило объективно оценить качество брони. Степень приближения полученных результатов к истинным удалось произвести благодаря наличию детали, которую не успели смонтировать в корпус. В то же время сравнительные испытания не выявили снижения бронестойкости деталей в результате отпуска. Кроме того, он оказал позитивное влияние на качество сварных швов, ослабив внутренние напряжения в основном металле.

Удалось определить, что отечественная броня не уступает иностранной, а по пределам безопасных поражений даже несколько превосходит ее.

Обстрел сварных швов выявил, что лишь два из них обладали требуемой прочностью, остальные же показали неудовлетворительный результат. Однако броня V/3 имела преимущества в том, что легко подвергалась механическому воздействию после термообработки и обладала большей вязкостью. В итоге предлагалось изготовить для исследований опытную партию брони, аналогичную английской по химическому составу и свойствам.

Очередные предложения

Одновременно с V/3 на завод №185 поступили чертежи нового быстроходного колесно-гусеничного танка Штрауслера марки «Р». После их детального изучения, 24 сентября 1936 г. фирме «Альвис-Штрауслер» выдали заказ №48210 на изготовление к 1 марта 1937 г. такой машины стоимостью 6500 фунтов стерлингов. Причем особо оговаривалась возможность уточнения технических условий в течение 40 дней с момента выдачи заказа.

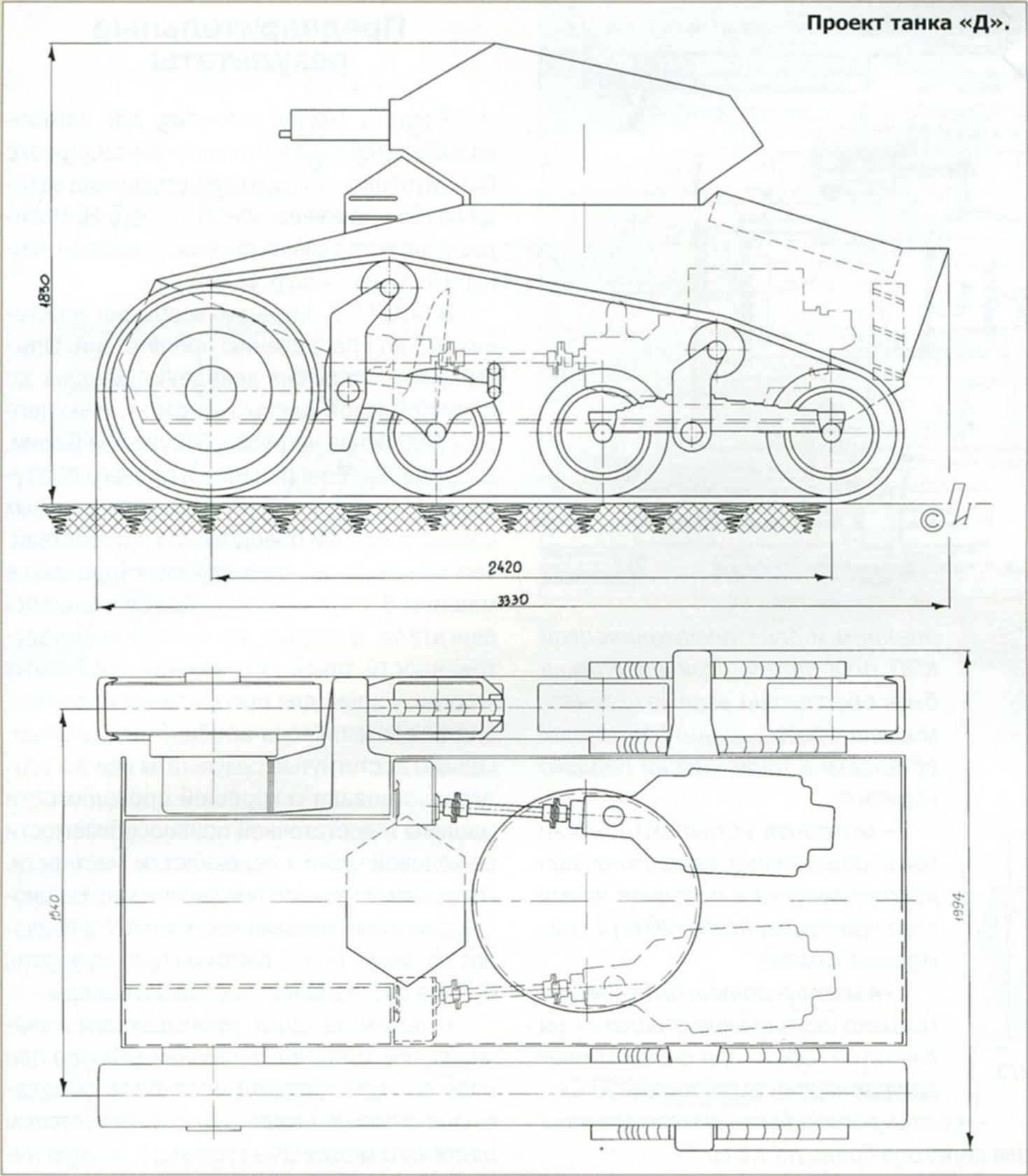

Рассчитывая на новые заказы, коммерсант Штрауслер вновь проявил инициативу. К ноябрю 1936 г. от фирмы поступило очередное предложение – на сей раз по легкому танку типа «Д». Этот проект представлял собой быстроходную колесно-гусеничную машину с двумя двигателями Форда (автомобильного типа, V-образный, восьмицилиндровый, мощностью 62 л.с. при 4000 об/мин.), по одному на каждую сторону корпуса. Передача крутящего момента предусматривалась через автоматическое сцепление и двойную трехскоростную КП, что позволяло получить шесть скоростей вперед и две назад. Максимальная скорость на колесах предполагалась до 60 миль/час, на гусеницах – до 50 миль/час. Кроме того, допускалось относительное изменение скорости между двумя гусеницами как вперед, так и назад.

По бортам корпуса свободно монтировались совершенно независимые двухколесные тележки – две передние и две задние. Каждая передняя тележка включала большое наружное ведущее колесо диаметром 838,2 мм (33 дюйма) и внутренний дорожный холостой каток диаметром 508 мм (20 дюймов). Задние тележки имели по два дорожных катка. Все колеса и катки предусматривалось выполнить из алюминиевого литья со сплошными резиновыми бандажами. К диску ведущего колеса болтами фиксировались два боковых фланца легкосъемных ведущих звездочек. Траки гусеницы предполагались штампованные, с дополнительным цианированием, отрытого типа, шириной 304 мм и шагом 75 мм.

В целом представленный проект не отличался особой технической новизной, и решение по нему отложили до получения результатов работ по уже открытому заказу.

Для согласования технических условий и сопровождения сборки танка «Р» в Англию командировали инженера завода №185 П. Х. Мурашко. Всего предлагалось обсудить с фирмой 20 пунктов по изменению конструкции танка. Технический уровень проработки проекта исполнителем легко просматривается в сообщениях П. Х. Мурашко о ходе переговоров:

«При первой встрече с техническим директором фирмы – Штрауслером, последний большинство представленных пунктов отклонил, под предлогом, что вопросы поставлены впервые, он никогда над ними не думал и не знает как их разрешать.

1. Приспособление для запуска мотора в холодную погоду до -30°С. – В Англии зимы не бывает и Штрауслеру никогда в голову не приходили такие мысли.

2. Обивка корпуса изнутри теплоизоляционным материалом – вопрос для него совершенно новый.

3. Устройство центрального отопления в танке – вопрос для него новый.Основной вопрос – о спаривании обоих моторов для возможности двигаться на одном моторе в случае аварии с одним из моторов, Штрауслер, при первом разговоре, принять категорически отказался, ссылаясь, что получится слишком сложно и громоздко.

По целому ряду других вопросов также возражал.

После ряда очень длинных разговоров, постепенно все пункты, за исключением централизации смазки механизмов, принял к исполнению.

Причем пункты по спариванию моторов, двум дополнительным моторам «Альвис» с электромагнитными КПП и автоматическим сцеплением, подъемному механизму для пушки и контрольным приборам для испытания, он согласился принять только за дополнительную плату.

Большие споры вызвал подъемный механизм для пушки, Штрауслер требовал габаритный чертеж пушки, чего ему дать не могли».

В целом удалось прийти к соглашению по конструктивному облику танка «Р» со следующими добавлениями:

«• на случай аварии одного из моторов должна быть гарантирована возможность работы машины на одном моторе с полной управляемостью (допускается движение на сниженных скоростях);

• управление моторами и трансмиссией должно обеспечивать возможность несбиваемости направления движения машины на протяжении 100 м;

• к машине должны быть приложены два мотора Альвис с автоматическим сцеплением и электромеханической КПП типа Коталь. Причем должна быть обеспечена взаимозаменяемость второго варианта моторной установки в трансмиссии первого варианта;

• моторная установка должна быть обеспечена возможностью легкого запуска в холодное время года при температуре –30°С (2 снимаемые лампы);

• в машине должно быть предусмотрено центральное отопление на случай ее работы при низких температурах наружного воздуха (–30°С);

• машина должна быть герметизирована для перехода брода до 1,5 м.Машина должна развивать на колесах до 60 миль в час, на гусеницах до 48 миль в час.

Машина должна иметь установку одного пулемета рядом с водителем и спаренную установку 47-мм пушки и пулемета во вращающейся башне.

Бронирование машины: вертикальные стенки 12 мм, крыша и днище 6 мм, щиток водителя 20 мм (броня «Hatfils MQ-116» повышенной пулестойкости)».

Принимая во внимание количество согласованных изменений, срок поставки машины в СССР перенесли на 15 мая 1937 г.

В январе 1937 г. Штрауслер выдвинул очередное коммерческое предложение, пытаясь заинтересовать советскую сторону колесным тягачом с 2-т прицепом. Однако в целом предложенная конструкция являлась слегка измененным вариантом «Большого тягача» 1936 г. и особого интереса у нас не вызвала.

Предварительные результаты

7 марта 1937 г. в Англию для замены находящегося в длительной командировке П. Х. Мурашко прибыли представители завода №185 – инженер-конструктор Б. Н. Новиков и заместитель начальника сборочно-испытательного цеха А. Ф. Гришин.

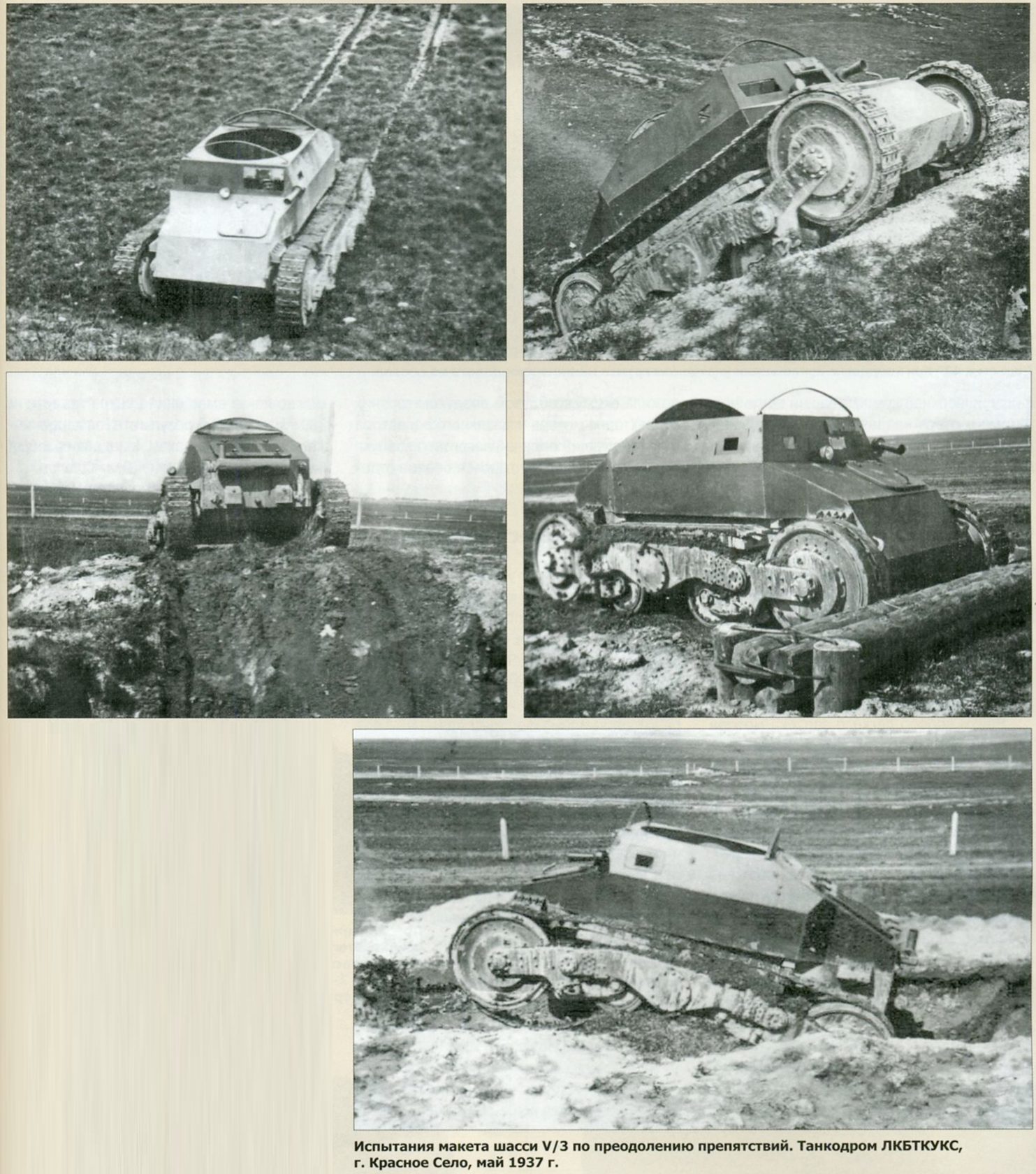

В СССР П. Х. Мурашко возглавил испытания V/3 по преодолению препятствий. Опыты проводились без доведения машины до полной боевой массы и соответствующего распределения нагрузок. Отсутствие башни, вооружения, боеприпасов и прочего оборудования привело к получению завышенных показателей при преодолении препятствий. Тем не менее, и в этих условиях (при массе машины 6,1 т) сказалась низкая мощность двигателя. В случае же полной укомплектованности танка достижение требуемых тяговых усилий для преодоления препятствий представлялось вообще нереальным. Однако достигнутые результаты все же свидетельствовали о хорошей проходимости машины и достаточной приспособляемости ее ходовой части к неровностям местности. Предполагалось, что при увеличении мощности двигателя ходовая часть типа V/3 позволит получить более высокую проходимость. В итоге последовали следующие выводы:

«• подвеска танка, уменьшающая в значительной степени колебания корпуса при езде по пересеченной местности, обладает значительной жесткостью и отсутствием натяжного механизма гусеницы, что при набивании песка и гравия, между колесами и гусеницей, приводит к разрыву последней;

• представляет интерес конструктивное исполнение четырехскоростной КПП. При малых габаритах в ней сосредоточено по существу четыре необходимых колесно-гусеничному танку агрегата: коробка скоростей, дифференциал, бортовые фрикционы (их заменяют планетарные передачи) и бортовые передачи (вынесены во внутрь ведущих колес);

• представляет интерес отсутствие механизма рулевого управления колесным ходом и отдельно управления машиной на плаву. К недостаткам управления танком на колесах без рулевого управления нужно отнести более повышенный износ резины на бандажах колес;

• несомненный интерес представляет воздушное управление танком;

• возможность движения танка на одной гусенице и колесном ходу одновременно».

Эффект присутствия

Сопровождение советскими специалистами всех этапов изготовления нового танка «Р» на заводе фирмы, безусловно, имело огромное значение. Учитывая опыт поставки V/3, следовало внимательно следить за соблюдением всех производственных процессов. Как следует из докладов работников завода №185, постоянно возникали вопросы, требующие немедленного решения:

«• отсутствие люков в днище для выемки стартеров без демонтажа двигателей. Представитель фирмы, м-р Дан, объяснил это ошибкой при проектировании и обещал люки сделать;

• конструкция жалюзи радиатора и выхода воздуха не обеспечивает защиту от осколков снарядов и гранат и требует изменения. С нами согласились и обещали приступить к разработке новых вариантов;

• из-за ряда изменений, внесенных после испытаний машины для Польши, в корпусе сверлится очень много новых отверстий, что осложняет и затягивает работу. Были также изменены модели некоторых стальных отливок, которые до сих пор не получены заводом.Необходимо отметить чрезвычайно неудобный вход и выход из машины, но так как данную конструкцию переделать практически невозможно, этот вопрос перед фирмой не ставился чтобы не затягивать сроки изготовления машины, т.к. срок поставки уже истек и не смотря на наши требования, фирма до сих пор не установила окончательного срока поставки машины».

Кроме того, наши специалисты проанализировали общую ситуацию с положением дел у исполнителя заказа. Так, к августу 1937 г. «Альвис-Штрауслер» завершила изготовление танка для Польши. От советского образца эта машина отличалась как по корпусу и ходовой части, так и по схеме управления. На танке применили КП «Вильсон» вместо «Коталь» (используемой на советском образце). Кроме того, отсутствовал механизм спаривания трансмиссии (на случай аварии одного из двух двигателей). Данная коробка передач требовала для управления наличия сервоаппаратуры и вакуум-резервуары, поэтому вся конструкция отличалась значительными габаритами и низкой надежностью (при отсутствии вакуума машина полностью лишалась управления). Результат не замедлил сказаться: из-за выявленных на заводских испытаниях дефектов ходовой части и общей низкой надежности танка Польша от него отказалась, а изготовленный образец использовался на фирме в качестве трактора.

Сложности при изготовлении танка для СССР были вызваны и неудовлетворительной конструкцией механизма спаривания двух бортовых трансмиссий. 7 сентября в ходе технического совещания фирма предложила очередной вариант механизма, но его признали неприемлемым из-за отсутствия возможности регулировки и значительных габаритов. Возражения советской стороны были приняты. В итоге, только через двадцать дней конструкцию доработанного механизма утвердили и приняли к изготовлению. Не меньшие усилия потребовались, чтобы убедить фирму разработать приемлемую конструкцию жалюзи. Таким образом, своим безответственным подходом к обязательствам по договору англичане безнадежно сорвали все разумные сроки выполнения работ.

На 20 октября 1937 г. степень готовности деталей танка «Р» составляла около 85% (без башни), а в целом по сборке – 45-50%. В отношении башни ситуация находилась в еще более плачевном состоянии. По докладам наших специалистов,

«… представитель фирмы мистер Ланчестер сообщил, что башни для танка на заводе не имеется, окончательные ее чертежи будут закончены к 21 октября… Вопрос об изготовлении башни прорабатывается и о принятых мерах по машине в целом и в частности по башне будет сообщено нам при очередной встрече».

Однако все указанные проколы и недоработки не помешали Штрауслеру выступить с очередным коммерческим предложением – установить на танке рацию, но не сообщив при этом ни ее технические характеристики, ни способ установки и стоимость.

К концу ноября на машине полностью завершили монтаж ходовой части и начали установку в корпус двух двигателей, спаренных с гидравлическим маховиком и КП «Коталь». Но к постройке башни из-за срыва своих же обязательств по выпуску чертежей фирма так и не приступила.

22 ноября при очередном представлении чертежей башни советские специалисты указали на необходимость уравновешивания верхней крышки башни пружиной. Фирма в ответ назначила новый срок завершения чертежей с учетом всех замечаний – 26 ноября. По достигнутым договоренностям, в башне требовалось установить макет 47-мм пушки «Виккерс» с углами наведения по вертикали от -10° до +20° в паре с пулеметом и разместить боекомплект (60 снарядов) в специальных укладках. Кроме того, для вращения башни наряду с ручным приводом предусматривался и электропривод. Из-за отсутствия брони фирма приступила к изготовлению башни из конструкционной стали с последующей заменой ее броневой.

Найти способ легкого запуска мотора при –30°С специалисты «Альвис-Штрауслер» самостоятельно не смогли и обратились за консультациями к третьим лицам, согласившись с доводами советских представителей о необходимости испытаний проектируемого приспособления в холодильной камере г. Бирмингам. Для утепления танка англичане использовали теплоизоляционный материал «Ураляйт» (на основе прессованного асбеста с добавлением связующего состава) и продемонстрировали способ его приклеивания к броне особым цементом. Для обогрева боевого отделения фирма предложила схему с обдувом воздухом горячих коллекторов мотора и масляного радиатора и последующей подачей нагретого воздуха специальным вентилятором в боевое отделение.

Несбывшиеся надежды

К этому времени у советской стороны в отношении фирмы «Альвис-Штрауслер» сложилось вполне определенное мнение, учитывая отсутствие у нее каких-либо реальных достижений в области танкостроения. Так, в январе 1938 г. фирма завершила работы по малому 6-т танку для Голландии. По конструктивному исполнению машина являлась аналогом танка для Польши, но с КП «Коталь». При переднем расположении ведущих колес в качестве силовой установки использовались два двигателя мощностью 90 л.с. Всего по голландскому заказу собрали два образца. И хотя на гусеницах танк перемещался нормально, управлять им на колесном ходу оказалось практически невозможно из-за смещения центра тяжести на 300 мм к корме. В результате Голландия также аннулировала заказ. Машины разобрали, а корпуса разрезали на металлолом.

23 июня 1938 г. фирма отгрузила в Японию танк, полностью аналогичный собираемому для СССР, за исключением наличия механизма спаривания трансмиссий и центрального расположения бортовых редукторов. Параллельно в производстве находился и образец для английского правительства, несколько больший по ширине и длине (соответственно, на 9 и 12 дюймов), и ориентировочной массой 9 т (без башни).

Однако в ходе последующих испытаний английское военное ведомство выявило серьезные дефекты танка и окончательно похоронило надежды фирмы на дальнейшее сотрудничество. Как дословно отмечалось в итоговом отчете,

«…наличие двух двигателей в машине не вселяет уверенности в надежности управления на дорогах, особенно при нештатных ситуациях, даже мгновенные провалы и потеря мощности в одном из двигателей повлечет за собой ужасающие неконтролируемые последствия.

…Машина неуправляема при движении на склонах из-за неизменного сбрасывания гусениц».

Наконец, только к 1 июля 1938 г. все работы по советскому образцу колесно-гусеничного танка «Р» фирме удалось завершить и представить к приемке готовую машину.

Во время испытаний танк на колесном ходу выполнил непрерывное движение по дорогам в объеме 250 км. Выяснилось, что машина не полностью соответствует требованиям по боевой массе (превышение на 2 т), скорости, возможности движения под уклоном в 35° а также по времени установки и снятия гусениц.

По заключению представителей завода №185, конструктивные недостатки машины заключались в следующем:

«…• из-за неудачной конструкции корпуса, совершенно невозможно переходить водителю в боевое отделение и наоборот;

• общий козырек для командира и водителя;

• снарядная укладка размещена в одном месте – в башне;

• большая сила тока (до 200 ампер) при пуске электромотора поворота башни;

• неудачно выбран ход ролика для натяжки гусениц (если 87 звеньев, то гусеница очень сильно натянута, если 88, то очень слабо);

• максимальный угол косогора 22°, при котором возможно движение танка. Увеличение угла вызывает спадение гусениц;

• очень сложное и кропотливое одевание гусениц из-за двух ведущих колес, т.к. малейшая неровность земли вызывает складку гусеницы, которая без помощи домкрата не устраняется;

• повышенный износ резины ведущих колес при движении танка на колесном ходу из-за большого истирания ее при поворотах. После 200 км пробега диаметр ведущих колес уменьшился на 20 мм, что влияет на зацепление и вызывает дополнительные потери при перетягивании гусеницы. На боковых поверхностях поддерживающих катков также наблюдается повышенный износ, так как направление траку дается исключительно резиновой шиной катка».

Тем не менее, был сделан следующий вывод:

«Несмотря на наличие недостатков конструктивного порядка и обнаружения во время испытаний не полного соответствия в выполнении требований и имея ввиду, что данный танк, являющийся оригинальным по своей принципиальной схеме, имеет ряд конструктивных особенностей и материалов, применяемых для его изготовления, тем самым представляет значительный интерес как экспериментальный образец и его дальнейшее испытания сможет выявить ряд ценных свойств, считаем возможным данный танк принять.

Несоответствие условиям договора в части:

• неразрешении вопроса пуска двигателя в холодную погоду;

• превышении боевой массы на 2 т; уменьшении скоростей;

• спадению гусениц; превышению времени надевания и съема гусениц;Считаем нужным инженерному отделу Торгпредства учесть это при оплате фирме за машину».

7 июля 1938 г. танк «Р» погрузили на пароход «Сибирь» и отправили в СССР 1 августа он поступил на завод №185, где проходил испытания под обозначением «машина «Алвис-Штрауслер» №2». Основная задача при этом заключалась в изучении наиболее интересных агрегатов и их взаимодействия в ходе эксплуатации. В частности, следовало обратить особое внимание на двигатель, гидродинамическую муфту, электромагнитную КП «Коталь», способ утепления, электрооборудование, ходовую часть и схему управления.

Планировалось в процессе ходовых испытаний в объеме 1500 км (на гусеницах — 200 км, на колесах – 1300 км) пройти по шоссейным дорогам 600 км, по грунтовым и проселочным дорогам – 600 км, по пересеченной местности – 300 км. Кроме того, предлагалось провести испытания на выход машины из боя при различных повреждениях ходовой части: без одной гусеницы, без одной рессоры, без одного среднего катка и рессоры, без двух рессор и без двух средних катков, без заднего ведущего катка. Но практически сразу же на танке «Р» обнаружили ряд серьезных дефектов:

«• трудная регулировка синхронизации работы двух двигателей, вследствие этого движение машины по прямой затруднено;

• конструкция тормозов не совершенна и не обеспечивает надлежащего торможения;

• управление машиной очень сложное; наблюдается чрезмерный нагрев масла (до 300°С) в гидравлических муфтах, что нарушает сцепление двигателей с трансмиссией и дальнейшее движение становится невозможным. Перегрев наступает после 20-25 км движения машины;

• горят сальники гидравлических муфт после 8-10 часов работы двигателей, а замена сгоревших сальников новыми требует 2-2,5 шестидневки рабочего времени;

• шестерни, главных конических передач к ведущим колесам, работают с чрезмерно высокими напряжениями (17 900 кг/см.кв.), а поэтому ломаются;

• трудность регулировки тяг управления;

• для осмотра двигателей необходимо поднять крышу с радиаторами, для чего требуются усилия 4 человек;

• трудное и неудобное обслуживание агрегатов трансмиссии с силовой установки;

• шариковые подшипники в башне танка установлены неправильно и поэтому разрушаются их наружные обоймы;

• движение в зимних условиях затруднено, так как снег набивается в звенья гусениц и там запрессовывается, гусеница чрезмерно натягивается, а машина останавливается. Такое же явление наблюдается и при движении по грязи;

• механизмы натяжения гусениц способны заклиниваться».

Испытания пришлось прекратить. В дальнейшем решили исследовать возможность применения отдельных узлов и механизмов машины на отечественных танках. В первую очередь это касалось гидромуфты сцепления и КП «Коталь».

Некоторые итоги

В 1939 г. в КБ завода №185 выполнили чертежи установки гидромуфты машины «Алвис-Штрауслер» №2 вместо главного сцепления на Т-26 и провели ее 1000-км испытания. Они позволили оценить работу гидромуфты как в пробеге, так и при преодолении подъемов. Одновременно велось определение параметров муфты на стенде.

Испытания выявили определенные преимущества гидродинамического сцепления по сравнению с другими типами: компактность и простоту, надежность действия при эксцентрическом расположении валов, автоматическое включение с увеличением числа оборотов вала двигателя и автоматическое отключение с их снижением. Сцепление продемонстрировало эластичность в работе; отсутствовали рывки и удары, характерные для обычных передач. Кроме того, повышалась маневренность боевой машины.

Одновременно аналогичные работы завод провел и в отношении установки на Т-26 электромагнитной КП «Коталь». Коробка испытывалась в двух вариантах (с гидродинамическим сцеплением и с главным фрикционом) в объеме 1500-км пробега. Полученные результаты позволили выявить определенные преимущества КП «Коталь» по сравнению с серийной коробкой Т-26: более высокий кпд, меньшие габариты и масса, большая износоустойчивость, улучшение динамических качеств машины, легкость и простота переключения передач и т.д.

Таким образом, проведенные исследования дали возможность наметить пути совершенствования танковых трансмиссий в направлении уменьшения габаритов и массы, упрощения управления, снижения потерь мощности и увеличения сроков службы. Кроме того, испытания КП «Коталь» без главного сцепления и без гидромуфты показали, что коробка этого типа может работать в танке самостоятельно при условии переключения передач (с высшей на низшую) с промежуточным газом. По итогам проведенных работ специалисты завода №185 получили большой экспериментально-исследовательский материал, который планировалось использовать при проектировании новых объектов БТТ.

Однако последующие события, вызванные решениями НКТП по расформированию Опытного завода №185, распылением экспериментальных работ по отдельным заводам, и последовавшие боевые и экономические потери в ходе Великой Отечественной войны нанесли непоправимый ущерб отечественному танкостроению, затормозив его развитие на десятилетия.

Литература

1. Краткий отчет директора Опытного завода им. С. М. Кирова Барыкова Н. В. о командировке в Англию. – Л., 1934.

2. Предварительный отчет об испытании пулевым обстрелом корпуса «ШТ». – Л., 1936.

3. Краткая техническая характеристика танка «Шта-услера» марки V-3 и предварительная оценка конструкции. – Л., 1937.

4. Отчет об испытании танка «Штрауслера» марки V-3. – Л., 1937.

5. Отчет. Исследование листа, взятого от корпуса «ШТ’», условно заклейменного №36. – Л., 1937.

6. Отчет по испытаниям электромагнитной коробки перемены передач «Коталь». – Л., 1939.

7. Отчет о результатах стендовых испытаний гидромуфты «Альвис». – Л., 1939.

8. Wheels & Tracks, №36-39, 44.

[1] Компания «Alvis», образованная в 1914 г. в г. Ковентри (Англия) как небольшое предприятие по производству запасных частей для двигателей внутреннего сгорания, в начале 1920-х гг. занималась производством авиационных двигателей и автомобилей. С приходом на «Alvis» Штрауслера в качестве технического директора фирма попыталась занять нишу изготовителя бронетанковой техники под названием «Alvis Straussler Limited» (Альвис-Штрауслер).

источник: И. В. Павлов, М. В. Павлов, А. Н. Шепелин «Английская вещь!» // Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра №9/2016 г.