И-175 — легкий истребитель Поликарпова

В избранноеВ избранномRemoved 1

«Во время пребывания Поликарпова в командировке в Германии на заводе № 1, где базировалось его КБ, срочно возник вопрос о перспективной машине для развертывания ее серийного производства. А. Яковлев активно предлагал для завода свой истребитель И-26 (Як-1). Руководство завода желало видеть в серии свою машину. Оно знало, что Поликарпов считает проект нового истребителя И-200 еще не вполне завершенным, требующим доработки, хотя эскизный проект им был утвержден в наркомате перед самым отъездом. Поэтому новый директор завода П. Дементьев решил действовать наверняка. Срочно пошел доклад об истребителе в ЦК ВКП(б), командованию ВВС и копия — в Наркомат. Приказ о постройке истребителя был издан незамедлительно. Директор в начале декабря 1939 года приказал создать опытно-конструкторский отдел во главе с заместителем Николая Николаевича, проработавшим замом всего полгода, младшим братом А.И. Микояна Артемом Микояном.

Все это происходило втайне от руководства КБ, пока еще возглавляемого Поликарповым.

Поликарпов, вернувшись из Германии и узнав, что машина И-200 (изд. К) уже не его, сообщил о случившемся начальнику главка Лукину. Наркомат занял странную позицию, фактически предъявив обвинение Поликарпову в попытке воссоздать дух "Промпартии".

Естественно, для Николая Николаевича это оказалось сильнейшим ударом, вызвавшим стрессовое состояние. Снова арест? Травма была жестокой.

Немного придя в себя, Поликарпов попытался помочь в доведении до совершенства отобранной у него конструкции. Однако его в январе 1940 года перевели на должность главного конструктора опытного завода № 51, фактически не существовавшего, полностью отстранив от работ по самолету И-200 (изд. К).

А на заводе № 1 сформировалось ОКБ Микояна.

П. Дементьев пытался выяснить у Поликарпова причины его обращения в Наркомат. Поликарпов, поняв, что вопрос в пользу новоиспеченного главного решен, не стал больше искать справедливости, так как это в его положении оказалось слишком рискованным. Пытаясь создать видимость объективности, директор завода П. Дементьев созвал совещание по распределению машин, где сам и председательствовал.

Там вновь заговорили о машине И-200 (изд. К). Дементьев обратился к создателю самолета:

— Николай Николаевич, ваше мнение?

— А что "машина К"? Артем Иванович ее строит — и пусть строит. Я не могу влезать в этот вопрос. Мне не все может понравиться, я должен буду что-то менять: Нет, нет, пусть Артем Иванович и ведет ее.

— Я потому поставил этот вопрос, что вы писали жалобу наркому.

— Да, писал. Я писал Кагановичу, а его уже нет. Артем Иванович начал строить, так пусть и заканчивает. А у меня есть и другие проекты. Так описывает работник ОКБ В.Г. Сигаев этот неприятный для Николая Николаевича эпизод».

На этом совещании вопрос об авторстве истребителя И-200 фактически был закрыт, а через неделю вышел приказ о ликвидации завода № 51, «как не имеющего производственных возможностей … ».

Удар был сильный, но Поликарпову, уже пережившему ранее арест и тяжелый приговор, удалось преодолеть стресс и не впасть в уныние. К тому же ему помогло приглашение на преподавательскую работу в 4-й Московский авиационный техникум, базирующийся в Тушино.

В начале 30-х гг. в районе деревни Тушино строится аэродром гражданского воздушного флота (ГВФ), а при нем аэроклуб (сегодня — это Национальный аэроклуб России им. В. П. Чкалова), возводятся кирпичные корпуса: 4-го Московского авиационного техникума и его ремонтных мастерских; дирижаблестроительного учебного комбината (ДУК), в котором преподавал полярный исследователь и конструктор дирижаблей итальянский генерал Умберто Нобиле; парашютной фабрики и планерного или, как тогда говорили, планЁрного завода.

Наличие Тушинской погрузочно-разгрузочной станции Калининской железной дороги (ныне — Рижской ж. д.) с широкой колеей, Волоколамского шоссе, Москвы-реки и малонаселенного ровного пространства позволило Гипроавиапрому разместить севернее аэродрома самолетостроительный завод ГВФ (ныне — Тушинский машиностроительный завод), а чуть южнее, всего в двух километрах от аэродрома, авиамоторный — для удовлетворения все возраставших нужд ГВФ в инструменте, запчастях и новых моторах.

С января 1932 года ремонтные мастерские авиатехникума, занимавшиеся мелким ремонтом агрегатов и аппаратуры самолета У-2 и его мотора М-11, переименовываются в завод № 63 ГВФ (его северный сосед — самолетный завод — годом раньше получил № 62). Годом ранее на Тушинском аэродроме по инициативе Осовиахима был создан Центральный аэроклуб, в 1937 г. в Захарково был организован учебный центр летчиков полярной авиации. На Химкинском водохранилище были созданы причалы для самолетов-амфибий.

Таким образом, в Тушино сформировался мощный авиацентр. Тогда еще не было жесткой специализации, да и инициатива работников авиационых предприятий привели к тому, что сформировался некий симбиоз науки и производства. И вот сюда, в самый мозговой центр тушинского авиакомплекса и был приглашен на преподавательскую работу Поликарпов.

Вполне понятно, что одним преподаванием не обошлось, все таки конструкторский уровень Николай Николаича был очень высок, а знания и опыт настолько многосторонние, что довольно скоро привело к формированию под эгидой Осовиахима вначале общественного, а потом и отраслевого конструкторского бюро.

Вначале КБ занималось доводкой учебного самолета У-2, потом последовал рекордный скоростной самолет. На его основе Центральный аэроклуб заказал разработку пилотажного самолета для учебных центров летной подготовки. Таким образом, Поликарпов вновь вернулся к своим наработкам по семейству легких истребителей И-17.

Для лучшего понимания логики развития легкого истребителя, не мешает вспомнить, что первая инженерная специальность Поликарпова — двигателист. Николай Николаевич в 1911 году поступает на механическое отделение Петербургского политехнического института, а с 1914 года, увлекшись авиацией, занимается на воздухоплавательных курсах при кораблестроительном отделении института. При этом наряду с общим курсом, он сумел пройти полный учебный цикл по курсу авиационных двигателей А.А.Лебедева. Сохранилась фотография, на которой он запечатлен на одном из таких занятий вместе с А.А.Бессоновым.

В феврале 1915 г. Поликарпов сдал последние экзамены на механическом отделении петроградского политеха. В марте он подал прошение на имя декана: «Представляя при сем лекционную книжку, из коей видно, что мною сданы все обязательные экзамены и выполнены работы в лабораториях, покорнейше прошу Вас допустить меня к дипломному проектированию двигателя Дизеля под руководством профессора А.А.Лебедева». Здесь вот что представляется интересным: к этому времени Поликарпов уже активно учился на Курсах авиации и воздухоплавания, работал на Петроградском филиале завода «Дукс», но в качестве темы он взял проект «сухопутного» двигателя Дизеля, в то время как, например, его друг и сокурсник А.А.Бессонов избрал для проектирования «легкий воздухоплавательный мотор».

Знания, полученные на Курсах авиации и воздухоплавания, оказались быстро востребованными, так как после начала Первой мировой войны многие предприятия России стали охотно принимать на работу студентов старших курсов вузов, не подлежащих призыву в армию. Особая система подготовки кадров в Политехническом институте с упором на самостоятельное изучение дисциплин позволяла совмещать работу с учебой.

Так во второй половине 1914 г. Николай Николаевич Поликарпов был зачислен инженером по заказам в Петроградский филиал московского завода «Дукс», являвшийся многопрофильным предприятием. Вначале завод производил велосипеды, дрезины, другое оборудование, а в 1910 г. на нем открылось авиационной отделение и завод приступил к выпуску самолетов. В отличие от некоторых других авиационных предприятий России, например Русско-Балтийского вагонного завода или завода С.С.Щетинина, «Дукс» в основном строил по лицензии аппараты западных фирм.

К дипломному проектированию в институте предъявлялись серьезные требования. Николай Николаевич должен был обосновать выбор типа двигателя, его конструкцию, произвести общий расчет, рассчитать и спроектировать все его основные части, ну и, конечно, безупречно вычертить двигатель и все детали к нему.

Помимо учебных занятий, он очень много занимался самостоятельно, в том числе и в библиотеке. Нашла отражение в библиотечном формуляре и литература по специальности: лекции Г.Генне «Турбины, их расчет и конструкция», Н.Р.Бриллинга «Двигатели внутреннего сгорания», М.Лютославского «Тепловой двигатель Дизеля», A.Konig «Analassen und Analassvorrichtungen der Verbennungsmotoren» и др.

26 января 1916 г. Поликарпов успешно защитил дипломный проект, а на следующий день Совет института по представлению механического отделения присвоил ему звание инженера-механика первой степени «с правом на чин X класса при поступлении на государственную службу». Отметим, что к лету 1917 г. институт закончили всего лишь девять студентов механического отделения из числа принятых в 1911 г. Николай Николаевич был одним из немногих, кто сумел пройти весь курс обучения в институте в установленный срок. Не будем забывать, что, кроме того, он параллельно обучался на Курсах авиации и воздухоплавания и работал на заводе «Дукс».

Тут надо отметить такой момент, приход Поликарпова на преподавательскую работу в авиационный техникум было не случайным. Приглашение он получил от еще одного своего хорошего знакомого, крупного специалиста в области механики и теплотехники, инженера-конструктора по двигателям, в том числе и авиационным, Николай Романовича Бриллинга (1876-1961). В 1930-1933 Н.Р. Бриллинг заведовал ОКБ по проектированию автотанковых и авиационных двигателей НКВД (одна из самых первых шараг). С 1932 он профессор Московского автодорожного института и одновременно руководитель общественного конструкторского бюро двигателей 4-го Московского авиационного техникума.

Началось все с того, что в начале 30-х годов в МАИ под руководством Н. Томилина проводились испытания американского легкового автомобиля фирмы Беслер с паровым двигателем. Интерес к паровым моторам был продиктован возможностью работы двигателя на высотах без снижения мощности, к тому же паровой двигатель относительно бесшумен. В МАИ был разработан собственный паровой авиадвигатель. К сожалению тема была закрыта, но на основе этих работ паровой мотор, предназначенный для силовой установки самолёта был спроектирован в 4-м Московском авиационном техникуме. Вот для консультаций по разработке этого двигателя и был приглашен общий знакомый Поликарпова и Бриллинга — А.А. Бессонов. Быстро увлекшись, он не мог много времени отдавать этой разработке и привлек к дальнейшей работе Н.Р. Бриллинга.

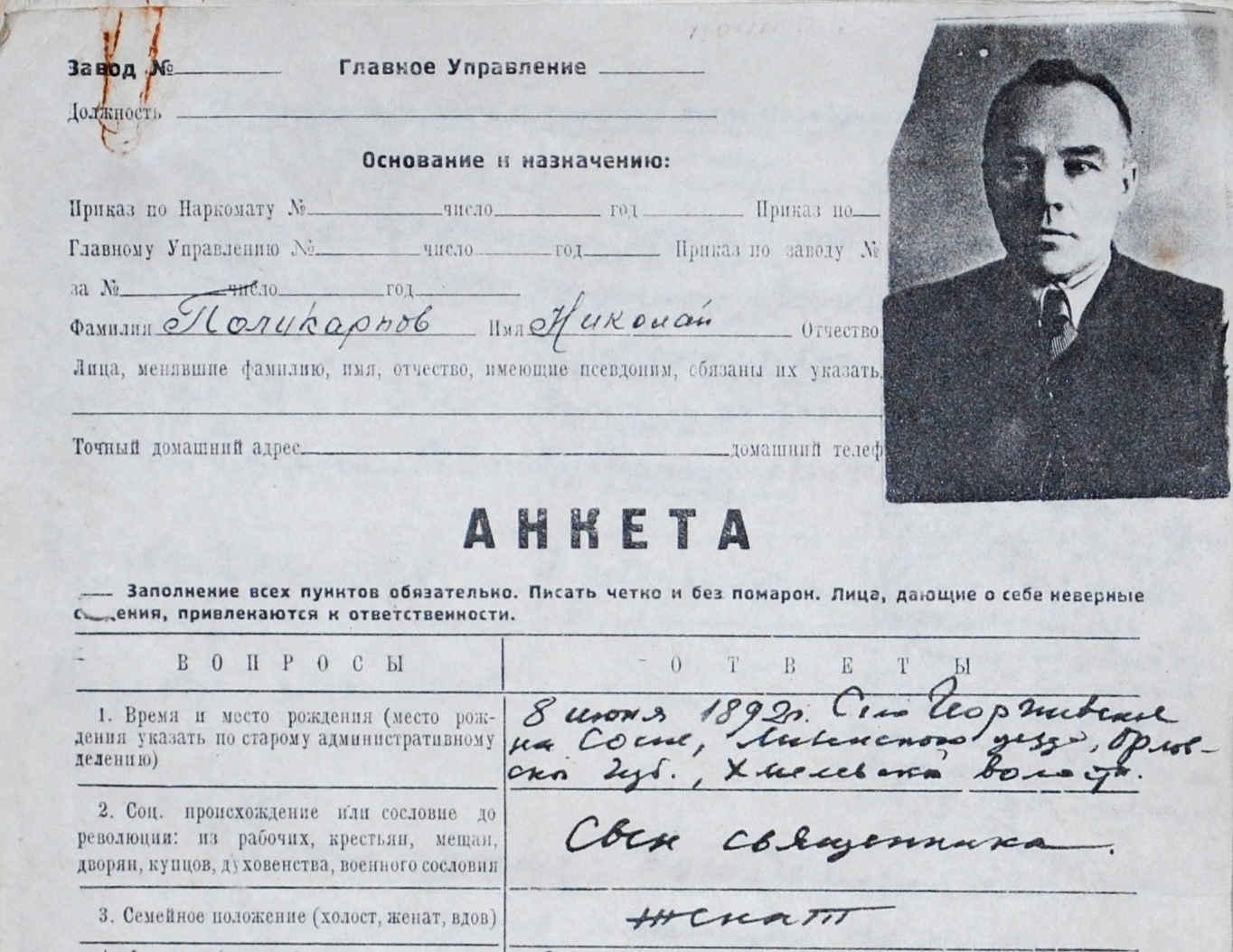

К появлению в техникуме Поликарпова, в рамках общественного КБ при техникуме уже был изготовлен опытный образец очень интересного гибридного двигателя, работавшего по утилизационному циклу. Полностью сбалансированная двухтактная V-образная восьмерка. Необычность этого двигателя была в том, что удалось обойтись без привычной системы охлаждения.

Авиационный двигатель ББ-400 (Бессонов-Бриллинг – 390 л.с.)

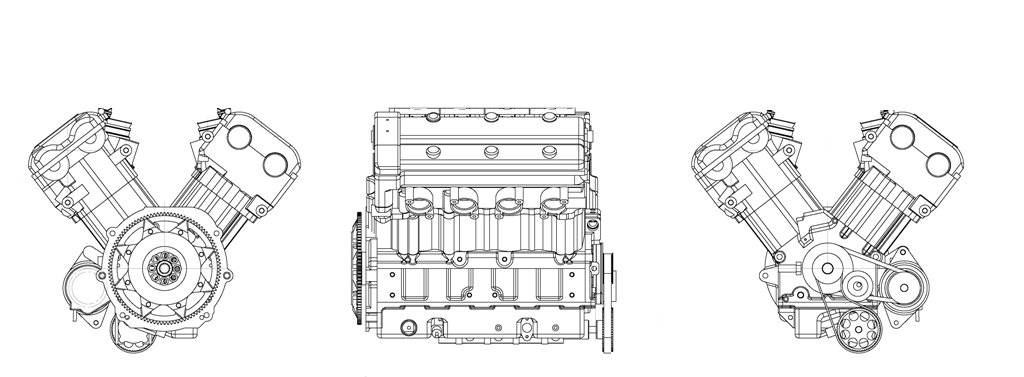

Силовая установка истребителя И-175 (спарка двигателей ББ-400)

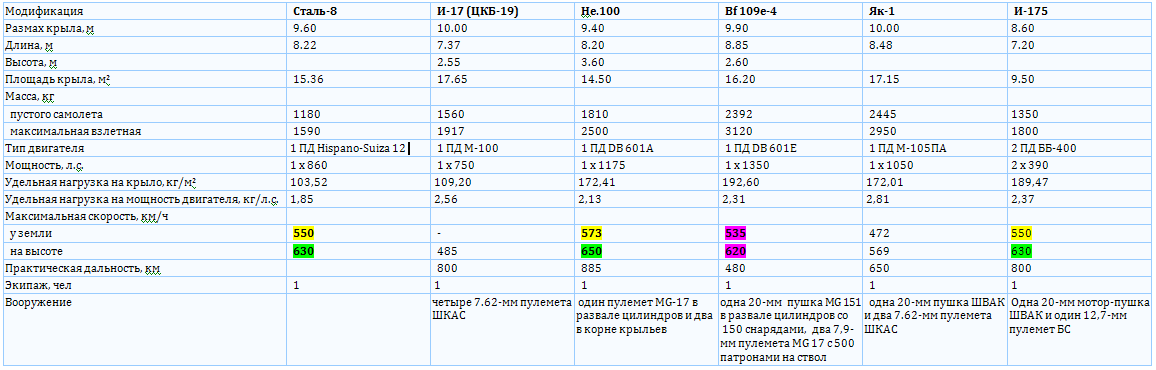

Легкий истребитель И-175 и его современники:

… МиГ-3

… Як-1

… Bf-109

http://www.aviajournal.com/arhiv/2004/05/03.html

http://fighters.front.ru/