Hunting with Snark, или история ракетной базы ВВС США «Snark Lair»

0

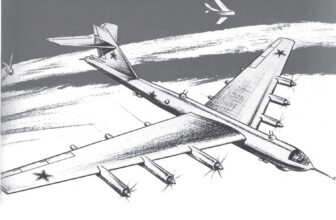

С началом развертывания межконтинентальных крылатых ракет SM-62 ”Snark” в 1955 году, перед командованием стратегических бомбардировочных сил ВВС США встала проблема развертывания новых снарядов на боевых позициях. Обладая впечатляющими на тот момент летными данными (дальность до 11000 км, высота полета – 18000 м), ракета была наиболее совершенным, высокотехнологичным снарядом в американском арсенале. По сравнению со своими основными соперниками – пилотируемыми бомбардировщиками B-47 и B-60 – ”Снарк” был значительно дешевле, труднее засекался радарами, не нуждался в аэродромах и воздушных топливозаправщиках, мог быть подготовлен к полету и запущен гораздо быстрее. И, самое, пожалуй, главное – беспилотные самолеты-снаряды не нуждались в обеспечении возвращения на базу сквозь растревоженное ”осиное гнездо” советских перехватчиков.

Первые эскадрильи SM-62 развертывались на обычных аэродромах ВВС США, но это, как уже понимали военные, была не слишком хорошая идея. С стратегической точки зрения, ракетные базы должны были быть специализированными и выдвинутыми так далеко вперед, как только возможно, чтобы сократить время полета ракеты. А оно представлялось значительным – скорость “Снарка” составляла всего 1050 км/ч, и полет на дистанцию в 11000 км требовал почти десяти с половиной часов.

Еще в 1953 году, когда развертывание самолетов-снарядов еще только планировалось, стратегическое авиационное командование начало рассматривать возможность размещения ракет на территории Аляски и Канады. С этих ”передовых позиций”, ракеты могли бы эффективно доставать не только до основных районов СССР, но и до внутренних районов Центральной и Средней Азии. Расчеты показывали, что выдвижение ракет к северным границам североамериканского континента позволит существенно (почти на 4 часа) сократить подлетное время в общем, и обеспечит возможность поражения внутренних районов Советского Союза. Что, в свою очередь, вынудит СССР растягивать и углублять ограниченные ресурсы ПВО.

С другой стороны, выдвижение ракет на передовые позиции в Канаде таило в себе и ряд новых проблем. Расположенные ближе к территории СССР, ракеты подвергались и существенно большему риску превентивного удара со стороны советских ядерных сил. Если в глубине территории США за активно строящимся тройным барьером DEW[1]-линии пусковые позиции могли чувствовать себя в относительной безопасности, то в канадских лесах, у северного рубежа противовоздушной обороны CONAD, вероятность успешного удара русских по стартовому комплексу была слишком высока, чтобы не принимать ее во внимание.

Поскольку идеи рассредоточения дорогих и сложных в обслуживании ракет в то время вызывали у военных сильные сомнения, выход был единственным – защитить стартовые позиции в достаточной степени, чтобы сделать их устойчивыми даже к ядерной атаке.

Изначальные проекты предусматривали полностью подземное сооружение, укрытое в искусственных штольнях под склоном горы. Но стоимость и сложность постройки такого сооружения в малоосвоенных районах севера Канады представлялась просто запредельной. Поэтому офицеры ВВС решили пойти по более простому пути, построив заглубленный железобетонный бункер, способный противостоять ударной волне и радиационному облучению.

Для строительства бункера была выбрана местность на крайнем севере провинции Альберта. Весной 1954 года (еще до официального принятия ”Снарка” на вооружение), на площадке в 32 км от строящейся трассы МакКензи (Interstate 35), 1500 рабочих инженерного корпуса приступила к рытью гигантского котлована. Несмотря на сложные климатические условия, и, временами, транспортные проблемы, работы продвигались быстро – уже к сентябрю 1955 года началась закладка бетонного фундамента на глубине почти 25 метров под уровнем грунта.

Даже для 1960-ых, ”логово Снарка” было достаточно впечатляющим сооружением. Двухуровневый заглубленный бункер имел длину 258 метров и ширину 38 метров, при максимальной глубине залегания под грунтом 25,8 метров. Конструкция его была собрана из железобетонных блоков, при средней толщине стен до 7 метров. Сверху всю конструкцию прикрывала массивная железобетонная крыша толщиной 11 метров, составленная из наиболее прочного доступного бетона на основе из высококачественной конструктивной стали. Конструкторы считали, что такая крыша вместе с засыпкой грунтом сумеет выдержать попадание любого известного не-ядерного оружия, вплоть до 20-тонной пенетрирующей авиабомбы T-21 Cloudmaker (хотя аналогов такого оружия у СССР не было).

Общая прочность конструкции бункера рассчитывалась на способность выдержать сверхдавление до 10 пси, или 140 атмосфер, что соответствовало детонации атомного заряда в 500 килотонн на расстоянии в 500 метров.

Для компенсации возможного сотрясения, все внутренние помещения бункера располагались отдельно от основной железобетонной структуры. Несколько десятков гигантских рессор поддерживали комплекс, амортизируя сотрясения, которые в противном случае могли бы уничтожить весь персонал бункера, даже без разрушения его наружной структуры.

Имеющий почти прямоугольную форму бункер состоял из трех последовательно расположенных секций. Первая, располагающаяся с южной стороны бункера, была ”логистической” секцией (секция А): на верхнем ее ярусе располагалась транспортная станция, на которую тяжелые трейлеры завозили разобранные ракеты, цистерны с топливом, необходимые материалы и снаряжение. На внутренней площадке, могли располагаться одновременно до восьми тяжелых трейлеров M25, разгрузка которых осуществлялась с помощью двигающегося по потолочным рельсам гидравлического транспортного крана.

Въезд в бункер осуществлялся через расположенные с торцевой части гидравлические двери. Так как пол верхнего яруса бункера располагался значительно ниже уровня грунта, для подъезда грузовиков была сделана забетонированная траншея, виляющая зигзагами в форме буквы Z. Это было сделано на случай, если атомный удар будет нанесен по бункеру в момент прибытия транспортного конвоя.

В секции А также располагались основные технические и жилые помещения бункера. Хотя нормативно персонал базы жил в двух жилых корпусах военного городка примерно в 4,5 километрах к югу от бункера, предполагалось, что в случае ядерной атаки гораздо более безопасным будет нахождение личного состава постоянно внутри бункера. Здесь же (на втором, подземном ярусе) располагалась генераторная, с четырьмя дизель-электрическими установками общей мощностью и запасом топлива на 28 дней автономного функционирования комплекса. В норме, питание поступало из национальной энергосети Канады через внешние трансформаторные станции.

Вентиляция всего комплекса осуществлялась через дублированную систему воздуховодов. Во избежание ослабления крыши бункера, воздуховоды проходили через “окна” в стенах. Для их вывода на поверхность, были смонтированы четыре кубических железобетонных башенки, способных выдержать сверхдавление ударной волны ядерного взрыва и не допустить попадания радиоактивных осадков в систему вентиляции. Все воздуховоды были оборудованы сложной системой фильтрации, обеспечивающей очистку поступающего воздуха.

Центральную часть бункера занимала основная секция В. В этом отделении, разделенном на несколько меньших отсеков, хранились постоянно до 32 (по 16 с каждой стороны центрального прохода) самолетов-снарядов SM-62 ”Snark”. Ракеты располагались группами по 4 на специальных стеллажах, со снятыми крыльями и демонтированными головными частями. Перемещающийся по рельсам под потолком подвесной кран мостового типа предназначался для транспортировки ракет с перемещающихся по центральному коридору транспортных тележек на стеллажи и обратно.

В нижнем ярусе секции В располагались хранилище авиационного керосина (приблизительно 300 тонн авиатоплива), и имевший дополнительную защиту, кондиционируемый склад боевых частей. Боеголовки W-39, каждая мощностью в 4 мегатонны, хранились отдельно от ракет и подавались наверх при помощи специального транспортного лифта.

Последним отделением бункера была секция С – секция предстартовой подготовки ракет. Представляя собой де-факто единый зал, она была самым крупным помещением бункера. Здесь, из доставленных из секции В отдельных деталей – фюзеляжей, боеголовок, крыльев, оперения – собирались ракеты SM-62 ”Snark”, здесь же они проходили проверку и хранились в ожидании применения. Одновременно в собранном виде, в состоянии полной готовности к старту, могли находиться четыре крылатые ракеты.

Доставляемые из секции В фюзеляжи перекладывались с рельсовых транспортных тележек на трейлерные стартовые платформы. После чего, механики закрепляли и фиксировали конструкции крыльев, хвостового оперения и устанавливали боевые части. Вся аппаратура ракеты, включая модули астрокоррекции проверялась с помощью расположенного в секции В тестового оборудования. Специально для проверки астрокоррекционного модуля был разработан прибор, называемый ”планетарием” или ”шляпой фокусника”: он представлял собой купол с “юбкой” из плотной светонепроницаемой ткани и множеством ламп, расположенных на внутренней стороне. Прибор устанавливался поверх телескопической секции ракеты, и воспроизводил модель звездного неба, имитируя работу телескопов на высоте 18000 метров. Работа прибора позволяла проводить испытания телескопической аппаратуры без необходимости осуществления практических запусков достаточно дорогих и сложных ракет. Тем более, что одним из немногих недостатков ”Логова Снарка” было отсутствие рядом аэродрома, на который можно было бы приземлять учебные ракеты после пробных полетов. Для проведения учений приходилось запускать ракеты на один из канадских аэродромов и подбирать их впоследствии.

Собранные и смонтированные ракеты хранились в передней части секции С, в ожидании готовности к пуску. Чтобы крылья ракет не задевали друг друга при транспортировке, пол секции С имел разницу высот до 1 метра в правой и левой части. Для поддержания оптимальных условий хранения боеголовок, на них надевались специальные кожухи с подачей охлажденного кондиционированного воздуха.

Получив приказ к запуску, механики проводили предстартовую подготовку ракеты. Заправочная аппаратура примерно за 8 минут заполняла ее баки авиационным керосином. Аккумуляторные батареи вставлялись в гнезда на борту ”Снарка”, хранившиеся в секции С ускорители закреплялись на своих местах.

Готовые к запуску ракеты вывозились тягачами M25 через широкие противовзрывные двери на северной стороне бункера. Огромные (6,5 метров длиной каждая створка) двери весили более 150 тонн и приводились в действие гидравлическим аппаратом. В случае ”атомной тревоги”, 45 баллонов высокого давления со сжатым воздухом, соединенные с гидравлической системой через специальный преобразователь, позволяли захлопнуть гигантскую дверь практически мгновенно, эффективно герметизировав бункер. Так как пол секции С находился значительно ниже уровня грунта, с северной стороны бункера была сделана широкая забетонированная выемка, по которой тягачи с ракетами выезжали на поверхность и осуществляли пуск аппаратов по заранее рассчитанным позициям.

Для контроля начальной стадии полета ракет, над секцией C выступала небольшая железобетонная башенка с антеннами и телеметрической аппаратурой. Башенка не была интегральной частью конструкции бункера, и соединялась с ним при помощи кабелей, пропущенных через шахту одного из воздуховодов. Находящийся в контрольной башенке персонал мог отслеживать начальную стадию полета ракеты, получать телеметрию с ее борта и корректировать курс с помощью радиокомандной системы управления.

В целом, аппаратура бункера была рассчитана на запуск до 4-х ракет в сутки, что означало, что бункер может автономно продолжать боевые действия в течении восьми дней. На практике, так как четыре смонтированные ракеты постоянно хранились в секции С, в первый день было возможно осуществить восемь пусков.

Первоначально, база не должна была иметь собственных оборонительных мощностей. Ее защита целиком возлагалась на канадские ВВС и развертываемые базы беспилотных перехватчиков CIM-10 ”Bomarc”. Но в 1955 году, в связи с получением данных о прогрессе советских крылатых ракет воздушного базирования, решение было пересмотрено, и база получила две пусковые установки ЗРК CIM-8 “Talos” [2]. Две стандартные заглубленные установки, каждая на 48 зенитных ракет были развернуты в 32 и 28,5 километрах от базы, обеспечивая контроль воздушного пространства в радиусе 185 км.

Строительство и засыпка бункера грунтом была завершена в 1957 году. В январе 1958, ”логово Снарка” было официально поставлено на боевое дежурство – в него перебазировалось с авиабазы Прески Айленд 702-е крыло стратегических ракет. Позже, на базе ”логово Снарка” также был дислоцирован 118-ый эскадрон беспилотных разведывательных аппаратов, с 8-ю фоторазведчиками RSM-62 ”Recon Snark”.

При постройке и развертывании базы применялись строжайшие меры обеспечения секретности. Ее точные географические координаты знал лишь ограниченный круг персонала, работавшего с системами наведения ракет. Всему остальному персоналу расположение базы было известно с поправкой до 50 километров. Контакты дежурного персонала с окружающим миром жестко регламентировались. Как говорил впоследствии секретарь министра обороны ”даже мой босс не смог узнать точного расположения ”Гнезда Снарка” не составив специальный запрос в ЦРУ”.

Как ни парадоксально, но меры по сохранению секретности сыграли свою роль. Советский Союз до середины 1960-ых понятия не имел о местонахождении базы, хотя советская разведка прилагала значительные агентурные усилия для выяснения этого вопроса. Развертывание ракет “Снарк”, количество которых на вооружении превысило к 1958 году 150 штук, изрядно нервировало Советский Союз. Только в середине 1960-ых, с появлением спутниковой разведки, СССР, наконец, сумел установить точное положение бункера.

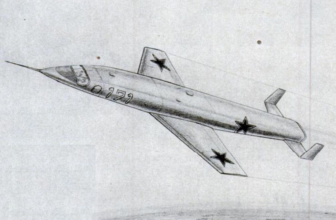

К этому моменту, в ”логове Снарка” произошли некоторые перемены. В 1961 году, база перешла на новые ракеты SM-62F ”Super Snark”, оснащенные системой низковысотного полета на финальном участке траектории. Радиолокационное ориентирование по предварительно отснятой карте местности на основе системы ATRAN (Automatic Terrain Recognition And Navigation) позволяло ракете пролететь завершающую 1000 километров на высоте не более 300 метров над землей, что существенно повышало ее шансы на прохождение системы ПВО. Новые ракеты значительно повысили значение старой базы – их рассматривали как ценное оружие второго удара.

Произошли изменения и с системой развертывания ракет. От запусков из самого бункера было решено отказаться, и теперь он играл роль исключительно базы обслуживания и хранения самолетов-снарядов, которые после сборки развозились на рассредоточенные полевые позиции тягачами M25. Вокруг базы было оборудовано 11 капонированных пусковых позиций на удалении в 40-50 км. Это гарантировало, что даже в случае уничтожения базы, как минимум 8 ракет смогут стартовать.

По мере появления новых видов оружия, в конце 1960-ых начался постепенный ”закат Снарка”. Крылья, располагавшие этими крылатыми ракетами сворачивались с 1968 года. В 1971 году рассматривался вопрос о закрытии базы ”логово Снарка”, но в итоге ВВС удалось отстоять ее сохранение, пусть даже исключительно как базы для беспилотных разведчиков RSM-62.

Но в 1974 году положение дел опять изменилось. Новый виток локальных конфликтов в мире вызвал к жизни SM-62J ”Tactical Snark” – ракету ”Снарк”, оснащенную конвенционной боевой частью и системой точного наведения на финальном участке траектории. После модернизации, высоту финального участка полета ракеты удалось снизить до 100 метров, что позволяло ей оставаться вне досягаемости основных систем ПВО во всяком случае в странах ”третьего мира”. За счет применения новых двигателей и более энергетически выгодного топлива, удалось увеличить радиус полета ракеты с боеголовкой весом в тонну до 14000 км, что позволяло поражать ими практически всю территорию Евразии. Новые ”Снарки” стали основной системы JGS – Joint Global Strike, системы глобального тактического удара, предполагавшего возможность поражения целей в любой точке мира спустя не более чем 10 часов после принятия решения непосредственно с территории США.

Именно с ”тактическими Снарками”, база ”логово Снарка” осуществила свои первые боевые стрельбы в 1980 году, во время Чадско-Ливийского конфликта. В этом кризисе, четыре SM-62J ”Tactical Snark” были выпущены по ливийской авиабазе Себка, с которой ливийские Ту-22 летали на бомбардировку городов Чада. Преодолев 10400 километров, три ракеты (одна отклонилась от курса и упала в океан) достигли своей цели: в результате атаки, пять ливийских Ту-22 были уничтожены, а три тяжело повреждены. Летная полоса авиабазы была полностью разрушена огромным кратером от разорвавшейся ракеты.

После этой операции, ракетчики 702-го стратегического получили неофициальное прозвище ”Blinder[3] busters” , а министр обороны США, проводя отчет об этой операции, в шутку заметил “We have a very good time hunting with Snark”.

В настоящее время, база до сих пор активна, хотя уже не является объектом высшей степени секретности.