Содержание:

Блокада Ленинграда убивала не только жителей осажденного города. Попытки снять осаду предпринимались постоянно, и часто сами венчались катастрофами разного масштаба. Одной из самых известных подобных историй стало наступление 2-й ударной армии и ее гибель весной и летом 1942 года. В силу разных причин эта операция получила широкую известность и обросла разнообразными домыслами относительно обстоятельств трагедии. Вдобавок, последний командующий армией, генерал-лейтенант Власов, в плену пошел на сотрудничество с нацистами и стал одним из самых известных предателей Второй мировой. Наконец, гибель 2-й ударной – «образцовая» катастрофа РККА второго года войны, в этом сражении высветились и сильные, и слабые стороны нашей армии в отчаянной кампании 1942 г.

Через болота к Ленинграду

К январю 1942 года вермахт оказался на пороге грандиозной катастрофы. Неожиданно появившиеся из тумана войны резервные советские армии нанесли тяжелое поражение группе армий «Центр» под Москвой, и контрнаступление быстро распространялось по всему фронту. Германский Восточный фронт лишь с огромным трудом избежал полного коллапса. Со своей стороны, советские войска впервые ощутили вкус победы, и с энтузиазмом вели наступления по всему фронту, от Тихвина до Крыма. Некоторые из них привели к впечатляющим успехам, некоторые увязли в немецкой обороне, однако в целом картина была однозначной: мощнейшая армия мира впервые полетела в нокдаун. В эту волну зимних наступлений входила и попытка деблокировать Ленинград.

Первые удары для спасения осажденного города были предприняты еще осенью 1941 года, но ни к чему не привели. Более того, вскоре уже РККА с трудом отражала попытку немцев обойти Ладожское озеро и соединиться с финнами. Контрудар под Тихвином восстановил положение, но немцы продолжали удерживать кольцо вокруг города, а сам Ленинград задыхался в тисках голода. К тому же, хотя на этом редко акцентируют внимание в литературе, немцы не оставляли надежд запереть и в перспективе уничтожить Ленинград окончательно. Добиться этой цели предполагалось выходом к восточным окраинам города и прерыванием Дороги жизни. Такая угроза была вполне реальна (хотя по нашу сторону линии фронта не было известно, когда именно немцы попытаются это сделать), и парировать ее могли только собственные активные действия. Так что в рамках зимнего наступления новый удар по внешнему фронту окружения был просто-таки неизбежен.

Прорыв самого «бутылочного горла» южнее Ладожского озера был самым очевидным вариантом. Однако даже успешный выход на Шлиссельбург в итоге не решал главной задачи. Прорыв неизбежно оказался бы очень узким, что позволяло немцам простреливать коридор, а то и запечатать его обратно. Требовалось более широкое наступление, которое могло бы отодвинуть фронт на значительное расстояние от Ленинграда. Именно такой замысел лег в основу будущей Любанской операции.

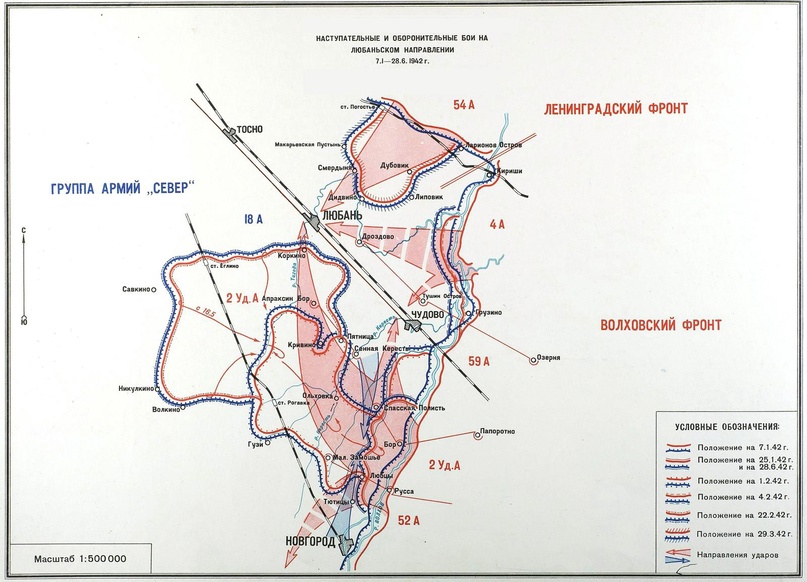

Ударной силой наступления должен был стать Волховский фронт генерала армии Кирилла Мерецкова. План предусматривал классическое окружение: немцев собирались охватить наступающими навстречу друг другу в направлении Тосно армиями. Поддержку этому наступлению с юга оказывала 2-я ударная армия. Она принадлежала к резервным объединениям, ее сформировали только осенью 1941 года. Исчезновение в котлах 1941 года целых армий и даже фронтов привело к авральному созданию дивизий, а затем и армий, имевших небольшой срок на слаживание и обучение. Командных кадров тоже недоставало, и новую армию возглавил генерал-лейтенант НКВД Григорий Соколов. До сих пор его служебный опыт был связан в основном с внутренними и погранвойсками, опыта вождения войск, тем более в боевой обстановке, он практически не имел.

В целом, 2-я ударная была довольно типичным формированием осени 41-го. Возможности долго тренировать войска нет, достаточное количество подготовленных генералов для них взять неоткуда. В результате в бой идут такие войска, какие может выставить страна. Однако на бумаге армия была довольно серьезной силой. Она включала 44 тысячи человек, два танковых батальона (71 машина), 462 орудия. Однако еще при постановке задачи была допущена серьезная ошибка: армии назначалась очень амбициозная задача – прорываться в глубину немецкой обороны, а затем повернуть под прямым углом на юг и добраться аж до Луги. Здесь, конечно, Ставка переоценила возможности армии.

Наступление застопорилось почти сразу, атакующим удалось добиться лишь незначительных успехов. Недостаток артиллерии, боеприпасов, несовершенство тактики и неудовлетворительное руководство привели к тому, что атаки захлебнулись всего за пару дней. Однако если основная масса сил Волховского и Ленинградского фронта на этом и остановилась, для 2-й ударной все только начиналось. Армия пошла в наступление 7 января, не закончив сосредоточение и, в частности, не подтянув артиллерию. В результате она понесла тяжелые потери в самом начале сражения. Некоторые бригады атаковали, не имея не то что артиллерийской поддержки, но даже минометов. При таких условиях наступление не имело шансов на успех. 10 января Сталин сделал выволочку Мерецкову и предложил сделать перерыв в атаках для лучшей подготовки. Соколов был снят с должности командарма в силу вопиющей некомпетентности. Его сменил более опытный Николай Клыков, опытный офицер, командовавший взводом еще в Первую мировую, с лета 41-го воевавший в северном секторе фронта и имевший позитивный опыт руководства армией под Тихвином.

Наличие времени на подготовку в сочетании с оргвыводами сразу же возымело эффект. Армия форсировала Волхов и пробилась через первую линию обороны вермахта. На фоне полностью провалившихся ударов соседей это уже выглядело успехом, и Мерецков переориентировал резервы в полосу 2-й ударной.

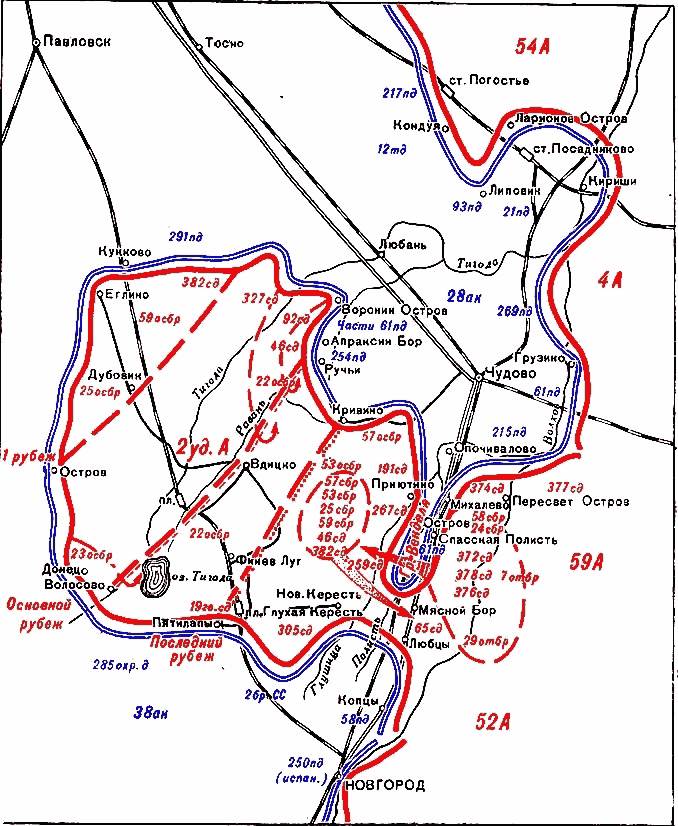

Армия с трудом продиралась сквозь болотистые леса. Перебросками с других участков удалось добиться серьезного численного перевеса над немцами, и армия, оплачивая кровью каждый шаг, все-таки взломала фронт. Мерецков существенно уменьшил замах своих клещей, и теперь наступление вели, фактически, две армии – 2-я ударная с юго-востока на северо-запад и 54-я – с северо-востока на юго-запад. Встретиться они должны были у станции Любань, создав небольшой котел для немецкого I армейского корпуса.

Клин, вбитый в немецкие позиции, был довольно глубоким, он уже доходил до 30 километров – но узким. Основание прорыва не превышало 12 км. Нельзя сказать, чтобы Клыков или Мерецков не видели, что армия уже находится в опасном положении. Однако пока наступление продолжалось, и прорыв к Любани поставил бы уже немцев в катастрофическую ситуацию. Любая современная армия крайне чувствительна к снабжению, а железными дорогами и шоссе этот район беден. Выйти в тыл немцам, перехватить дорогу – и тогда…

Однако группу армий «Север» возглавляли не дилетанты. Фон Кюхлер, командующий армией, изымал резервы для парирования наступления русских буквально отовсюду. Кюхлер уделял особое внимание сохранению опорных пунктов в основании прорыва. Зимой 41-го создание этих опорных пунктов, «угловых столбов», стало стандартным оперативным приемом немцев. В основании прорыва выбирался участок, накачивавшийся резервами и оборонявшийся в любых условиях. Разгром этих узлов обороны представлял большую трудность для РККА первой военной зимы в силу и объективных причин (слабость промышленности и как следствие недостаток боеприпасов), и субъективных (неотработанная тактика). На фронте 2-й ударной армии таким крепким орешком стало село Спасская Полисть. Уже из названия («полисть» — «болото») легко понять характер местности. Попытка захватить опорные пункты немцев на фланге специально назначенными оперативными группами и таким образом обезопасить себя – не удалась.

Между тем, Мерецков решил добить противника вводом в бой кавалерии – 13-го кавалерийского корпуса. Конники начали обходить Любань, а стрелки атаковали станцию, до которой осталось всего 10 км. Это был самый острый момент сражения: еще немного и I корпус вермахта оказался бы изолирован. А там уже и до Тосно, а значит, и до кольца вокруг Ленинграда рукой подать.

Однако эта задача так и осталась почти решенной. 2-я ударная вколотила во фронт клин уже в 75 км глубиной. Для защиты резко ставшего огромным периметра требовались крупные силы. На острие атаки оставалось, таким образом, недостаточное количество войск. Наступавшая навстречу 54-я армия пробилась неглубоко, и Любань по-прежнему оставалась близким локтем, который невозможно укусить. В середине февраля отряды Мерецкова слегка расширяют прорыв у основания, и Клыков вновь бросает свежие силы на Любань. Кавалерия уже перерезала железную дорогу к северу от станции.

Однако на противоположной стороне фронта тоже прекрасно понимали, что ситуация стала угрожающей. К фронту 2-й ударной армии прибывали немецкие резервы. К концу зимы наступление окончательно выдохлось. Вклинение к железной дороге немцы срезали локальным контрударом. Хотя из маленького «котелка» русские быстро пробились, дорога была разблокирована. Продолжать наступление стало невозможным. 2-я ударная армия почти выиграла свое сражение – и застыла.

Западня

Почти одержанная, но так и не состоявшаяся победа поставила части РККА в очень опасное положение. Крупная группировка находилась в тылу у немцев, подвешенная на две крупные просеки в коридоре всего в 14 км шириной. Наступала весна, и это означало еще большие трудности в том, что касается снабжения, вывоза раненых. Вдобавок, все резервы были уже брошены в топку, и в случае неприятностей было бы трудно парировать немецкие контрудары. РККА оказалась в ситуации, когда на карту было поставлено все, но ставка не сработала. Зигзаги периметра обороны 2-й ударной составляли уже 200 километров, фронт был натянут как струна. Между тем, времени на то, чтобы принять пожарные меры для ее спасения, оставалось всего ничего. 2 марта Гитлер потребовал от фон Кюхлера контрнаступления для окружения и разгрома 2-й ударной.

15 марта немцы сделали свой ход. Разумеется, точкой приложения сил стал коридор в основании прорыва. Пятидневные бои увенчались соединением немецких ударных групп. 2-я ударная попала в окружение в почти первобытных лесах и болотах.

Не следует, однако, недооценивать РККА. Во-первых, русские сохранили позиции вблизи дорог и не позволяли немцам по-настоящему завладеть ими. Коридора для связи с большой землей не существовало, но и плотного кольца окружения пока не было. На 27 марта был спланирован контрудар изнутри и извне котла. Снаружи Мерецков собрал три стрелковых дивизии – немного, но и пройти им предстояло небольшое расстояние.

Именно тогда в историю страны впечаталось название деревеньки Мясной Бор. Около нее удалось проделать коридор всего около трех километров ширины. Тем не менее, даже такая узкая брешь позволила 2-й ударной продержаться еще некоторое время.

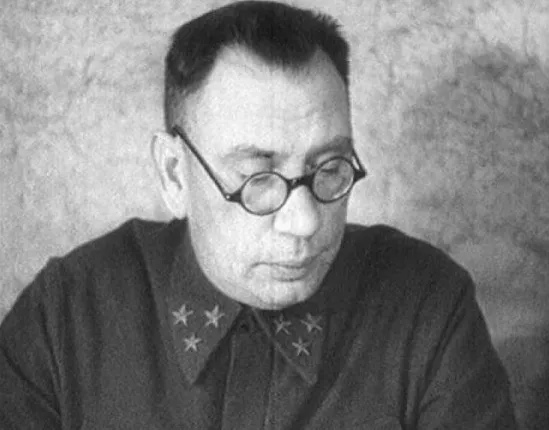

Именно во время мартовских боев на Волховском фронте появился один из главных участников драмы, генерал-лейтенант Андрей Власов. Учитывая, что именно он командовал армией в ее последние недели, а позднее снискал иудину славу, необходимо остановиться на его личности подробнее.

Что к тому моменту можно было сказать о Власове? Впоследствии генерал-коллаборационист получил самые разнообразные оценки, слишком часто диктовавшиеся априорным отношением к его личности. Если же мы будем опираться только на данные, которыми располагала Ставка в 1942 году, мы увидим следующее.

Власов участвовал в Гражданской войне, и судя по всему, неплохо себя проявил: в боях против Белой гвардии и анархистов Махно он сделал довольно быструю карьеру. Между Гражданской и Второй мировой он успел послужить в Китае, а к началу войны возглавлял 4-й мехкорпус. Как и прочие, отступал в 1941-м году, и в сентябре во главе остатков своей 37-й армии пробивался из Киевского котла. Дальнейший эпизод его карьеры породил странные спекуляции: уже в наше время Власова его современные сторонники объявили спасителем Москвы. Этот тезис реальности, конечно, не соответствует ни в каком приближении. Под Москвой Власов командовал 20-й армией. Эта армия – одно из резервных формирований, которые должны были погасить энергию немецкого удара в случае ввода крупных резервов, и возможно, сражаться на улицах Москвы. Однако свежих сил в декабре 41-го у немцев не было, и в обороне столицы 20-я армия участвовала лишь на излете сражения.

Существовала теория, согласно которой Власов вообще находился в это время в госпитале, и армией командовали другие люди, однако эту версию можно смело считать неосновательной: по крайней мере, с 1 декабря Власов подписывал оперативные документы армии. Другое дело, что вся армия начала воевать в тот момент, когда самый острый момент сражения для РККА уже миновал. К тому же, армий на фронте немецкого наступления действовало полтора десятка, и невозможно понять, почему спасителем Москвы не назвать, например, Рокоссовского, действовавшего всю битву на одном из самых сложных участков, Болдина, чья армия удержала немцев от обхода Тулы или, наконец, Жукова, командовавшего всем Западным фронтом. Словом, среди людей, которых персонально можно было бы назвать спасителями Москвы, Власов, вероятно, вошел бы в первую сотню, но громкие слова – это просто громкие слова.

С хорошей стороны Власов проявил себя уже в декабре, во время контрнаступления РККА. Здесь 20-я наступала вполне успешно, и хотя она не добилась такого глубокого прорыва, как некоторые другие, аутсайдером армия Власова тоже вовсе не оказалась. По итогам наступления Власов стал заместителем командующего Волховским фронтом. Именно в этом качестве он и приехал во 2-ю ударную армию. То есть, если отбросить байки о «любимом полководце Сталина», перед нами биография не какого-то великого героя, но испытанного офицера, находящегося на хорошем счету у командования. В обойму командиров, выдвинувшихся по итогам борьбы за Москву (Говоров, Лелюшенко, Белов…), Власов, безусловно, входил. Так что Ставка имела все основания рассчитывать на его опыт и квалификацию.

Между тем, Мерецкова, похоже, охватил азарт игрока. Едва ко 2-й ударной с трудом прорубили узкий и непрочно удерживаемый коридор, он издает приказ в адрес Клыкова:

«Ближайшая задача армии овладеть Октябрьской ж.д. и Ленинградским шоссе на участке юго-восточнее Любань. В дальнейшем, обеспечивая себя с чудовского направления, наступать и овладеть Любанью во взаимодействии с войсками Ленинградского фронта».

Решение откровенно авантюрное. Можно ли понять Мерецкова? Можно. 2-я ударная армия уже заплатила большой кровью за прорыв, ее судьба повисла на волоске, а Любань так близко. Соблазн одним ударом выйти в дамки был слишком велик. При этом Клыков, армией которого, собственно, рисковали, уже бил в колокола и указывал на опасность положения своих войск. Клыкова Мерецков даже обвинял в чрезмерном внимании к собственным коммуникациям, но фактически тот был совершенно прав: 2-я ударная имела меньше шансов пройти километры, оставшиеся до Любани, чем немцы – вторично добраться до просек в тылу РККА. Как бы то ни было, новая атака армии успеха не имела: после незначительного продвижения ее вновь остановили.

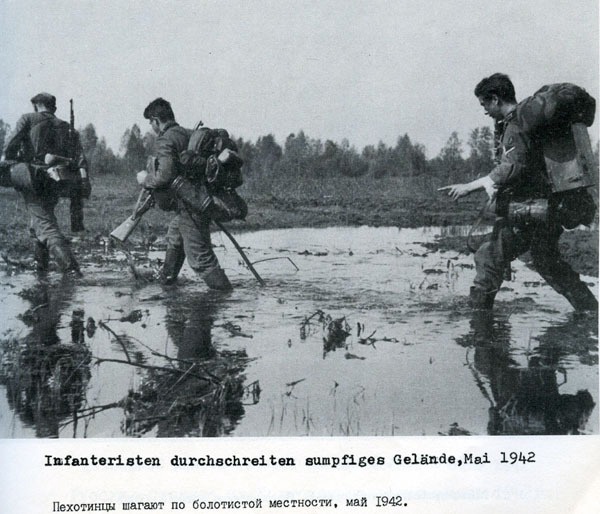

Армия, по выражению историка Дэвида Гланца, еще не была задушена, но уже задыхалась. Распутица сделала просеки едва проезжими, горючее, провиант, даже боеприпасы подвозились с перебоями. Немудрено, на самом деле, что довольно сильный удар был так легко парирован. У армии теперь было очень короткое дыхание, она не могла долго выдерживать интенсивный бой, банально из-за исчерпания снарядов и патронов. Не следует думать, что немцы находились в хорошем состоянии: распутица создавала огромные проблемы и им. Однако у русских трудностей из-за слишком узкого коридора было больше.

Апрель стал моментом серьезной перетряски командования РККА в северном секторе фронта. Волховское направление возглавил генерал-лейтенант Михаил Хозин. Как и ряд других военачальников РККА, офицерские погоны он получил еще в старой армии, окончив школу прапорщиков в 1916 году. Межвоенный период он провел на строевых должностях, а перед войной два года руководил Академией им. Фрунзе. Теоретически он был одним из очень хорошо подготовленных командиров РККА. На практике же результаты непосредственного вождения войск в исполнении этого командира трудно назвать однозначно положительными. Неплохой тыловик, снабженец и преподаватель, Хозин в течение войны раз за разом получал не самые лестные оценки как командир в поле. Куда лучше он чувствовал себя или на тыловой должности, или в роли заместителя у более энергичного командира. Однако эта проблема проявилась не сразу, и в 1942 году особых оснований для недоверия к нему не было. Командующий 2-й ударной также сменился: вместо тяжело заболевшего Клыкова армию получил под начало Власов. Ему предстояло принять армию в самом плачевном состоянии: нехватка боеприпасов, продовольствия, медикаментов, огромная нехватка любого вспомогательного снаряжения, проблемы даже с обувью и обмундированием, долгое отсутствие пополнений измотанных частей. Окопы залиты водой, обсушиться негде, обогреться тоже негде.

Артиллерист Борис Павлов вспоминал:

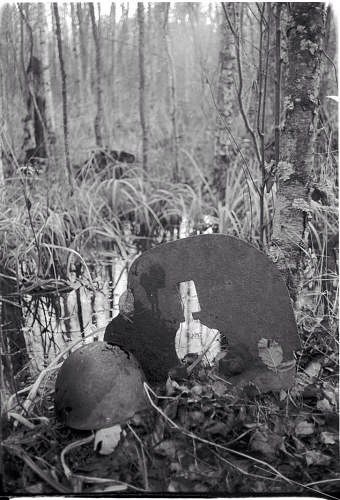

Местность на Волховском болотисто-лесистая, были там места, куда столетиями не ступала нога человека, грибов и ягод тонны, потом я прочитал: немцы называли эти места «волховскими джунглями», люди и техника по настоящему в болотах тонули. Печки мы растапливали артиллерийским порохом, длинным, как макароны, в землянках круглый год стояла вода, щели от бомб не выроешь, боеприпасы тоже не закопаешь, орудия, особенно тяжелые, устанавливались только на бревенчатых срубах, после нескольких выстрелов пушка проседала. Снаряды из-за топкого грунта частенько не взрывались — головная боль пиротехников с обеих сторон. Дорог практически не было, только построенные с неимоверным трудом гати.

Агония

Нельзя сказать, что Хозин вообще игнорировал проблему тылов 2-й ударной. Первые его шаги выглядят вполне разумными: он собрался вывести две дивизии с позиций 2-й ударной для решения проблемы Спасской Полисти. Впоследствии на Хозина свалили всю трагедию 2-й ударной, но именно он был автором доклада от 11 мая, содержавшего такие слова:

Либо мы создаем группировку, достаточно сильную для разгрома противника в районе юго-западнее Спасская Полисть и тем самым сохраняем выгодное оперативное положение 2-й ударной армии для последующего проведения Любаньской операции, либо мы вынужденно уступаем противнику захваченную территорию и, сохраняя войска, отводим 2-ю ударную армию и часть сил 52-й и 59-й армий на фронт Ольховка, Новая Кересть, Большое Замошье и, сократив линию фронта, выделяем дополнительно силы для наступления с рубежа р. Глушица на восток (на Спасская Полисть).

В отличие от азартного Мерецкова, Хозин предпочел проявить осторожность и постепенно вытащить армию из ловушки, в которой она находилась. Другой вопрос – как именно вести эту операцию.

Между тем, кадровые перестановки добрались до высшего руководства армией. 11 мая 1942 года в должность начальника Генштаба вступает Александр Василевский. Одно из первых его решений в новом качестве – отвод 2-й ударной армии. Василевский был кем угодно, но не азартным игроком, и ситуация под Любанью сразу же его обеспокоила. Понимая, что армия уже почти окружена, он приказывает не просто выводить войска из выступа, а уже фактически прорываться. Директива Ставки предполагает вывести армию из мешка, силой пробив редуты у Спасской Полисти. Новый план имел одну серьезную слабость: для очередного удара по Полисти сильно ослабили войска на самом коридоре, который оставался единственным путем армии к спасению. Вдобавок имелись проблемы взаимодействия: на коридоре располагались войска не самой 2-й ударной, а соседних 52-й и 59-й армий.

В это время Власов непосредственно в выступе решал тяжелейшую проблему снабжения. Весна привела к жуткому бездорожью в тылу армии. Вдобавок, из-за слабости дорожной сети переброска солдат и техники в тыл шла медленно. Немцы отследили эти маневры, и приняли собственные меры.

Вообще, к концу апреля 2-я ударная уже оказалась не просто в скверной ситуации. Сложно не прийти к мысли о том, что любое решение Ставки, что авантюрное, что осторожное, все равно ухудшало ее положение. Пока по тонким нитям просек солдаты медленно тянулись из западни, вермахт готовил финальный удар. В это время выход из окружения начал приобретать уже стихийный характер: отдельные командиры частей собственными приказами отправляли тыловые подразделения на восток.

22 мая мешок под Любанью был атакован девятью дивизиями противника с разных сторон. На сей раз немцы обладали численным преимуществом перед войсками армии, и учитывая измотанность советских войск этот удар уже должен был стать смертельным. Отметим, что дивизии армии Власова уже давно не соответствовали собственному названию. По сути, эти формирования по 2-5 тысяч человек представляли собой скорее усиленные бригады. Что совсем скверно, сильнее всего пострадали именно боевые части, так что даже имея формально значительное число людей, 2-я ударная обладала очень слабым ударным потенциалом.

Крупнейшая ошибка, в конце концов и приведшая к гибели армии, пожалуй, состояла именно в том, что возможностям войск на коридоре не уделили должного внимания, а войска, выведенные из мешка, не прикрывали отход товарищей, еще остававшихся внутри. В действительности, при всей авантюрности Любанской операции, все ошибки, допущенные до сих пор, не носили критического характера. Теперь же оказалось, что хрупкая линия обороны находится под массированной атакой, которую просто нечем отбить.

Упорная оборона двух слабых дивизий на коридоре позволила удерживать его несколько дней. Затем силы иссякли. 31 мая крышка захлопнулась. Солдат 2-й ударной армии эти несколько дней окончательно разделили на живых и мертвых. В котле осталось более 40 тысяч человек.

Тем не менее, кольцо вокруг окруженных не было плотным. Ставка отреагировала на происходящее запоздало, но активно. Первые удары извне не достигли успеха, но на 10 июня спланировали новое наступление для вызволения окруженных. Хозина сняли с должности, на место вернули Мерецкова, но делу это помогло мало. Тем не менее, именно этот командующий все же должен был довести эту мучительно завершающуюся операцию до конца.

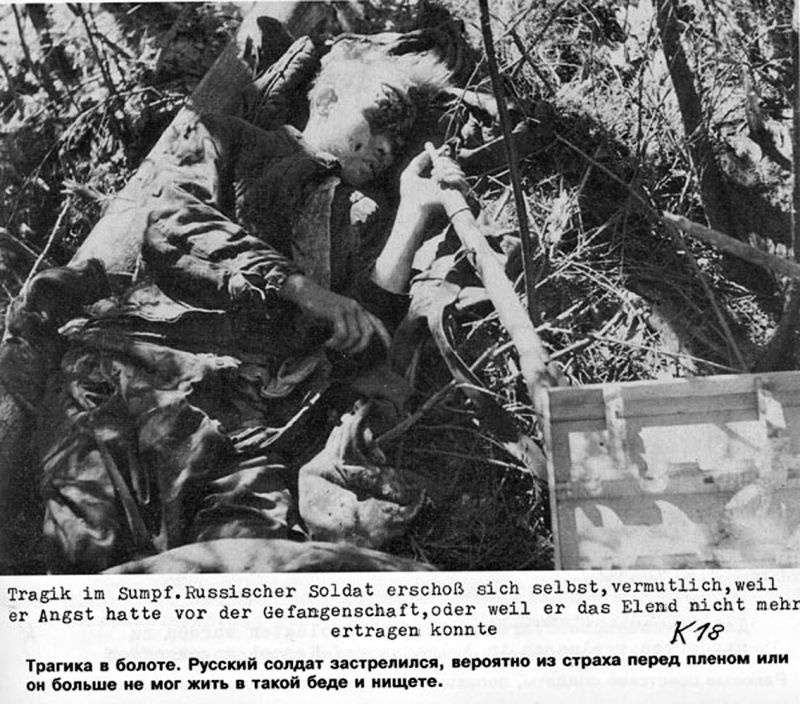

В котел по возможности сбрасывали предметы снабжения самолетами. Это были крохи: СССР не обладал достаточно мощной транспортной авиацией для воздушного моста на 40 тысяч окруженцев. Снаружи готовили группировку для прорыва кольца. В это время солдаты в котле испытывали чудовищные страдания. Часто бойцы не ели по несколько дней. В пищу шли трава, кора, лягушки, насекомые, тягловых лошадей съели уже давно. Боеприпасы к тяжелой артиллерии закончились, пробивавшиеся прокладывали себе путь только огнем «сорокопяток» с прямой наводки.

Для прорыва изнутри расформировывали тыловые части, пополняя стрелковые роты. Снаружи готовили новый удар. Следовало торопиться: немцы медленно, но верно прогрызали фронт 2-й ударной, сжимая мешок. 19 июня одна из боевых групп (11 Т-34 и десант) сумела почти невозможное: отчаянной атакой проломила кольцо окружения и создала небольшой коридор. По пространству шириной всего 300 метров к свободе устремилось все, что могло перемещаться. Коридор непрерывно обстреливался, множество людей нашло смерть в болотах по краям тропинок, но тысячи людей и, в частности, 2 000 раненых сумели выбраться.

«Стена огня, вой и рев, удушливая вонь горящего человеческого мяса»

— писал очевидец этого ада, один из сумевших выйти на восток солдат.

«Все мы считали, что лучше погибнуть в огне, чем попасть в плен».

Артиллерист Борис Павлов:

Какие только реки не попадались мне впоследствии за войну: и крупные — Висла, Одер, Нейсе, многие маленькие, но все они не могут заслонить то, что происходило на затерянных в лесах, дымно-горящих болотистых берегах Волхова. Непрерывно идущая безнаказанная бомбежка переправ, артобстрел, скопление машин с боеприпасами, техники, толпы окровавленных раненых, ждущих переправы, маршевые части идущие на пополнение и плывущие по течению трупы солдат, в основном наших. Мне не надо смотреть на карту этого района: на всю жизнь запомнились безвестные поселки — Мясной Бор, Спасская Полисть, Селищенский поселок, Большая и Малая Вишера.

В ночь на 22 июня из окружения вырвалась последняя организованная группа – 6 тысяч человек. Отряд 29-й танковой бригады полковника Михаила Клименко, пробивший путь к спасению (те самые «тридцатьчетверки») – без сомнения заслужил свою вечную славу: многие поистине оказались всем обязаны немногим. Однако силы этого деблокирующего отряда были минимальны, а использовать выходящих для создания прочных стенок коридора не было возможности: слишком изнурены, и слишком много раненых.

Связь со 2-й ударной армией прервалась. 24 июня началась последняя бешеная атака изнутри. Все, способные передвигаться, разобрали оружие и поддержали атаку. Танкисты, артиллеристы, ездовые, водители – последний шанс старался использовать каждый. Технику подрывали, если оставалось, чем. Над позициями 2-й ударной стелился густой дым – жгли последние склады с тем, что не могли унести. Атаку поддерживала артиллерия войск, оставшихся за пределами котла.

Последней атакой никто толком не командовал. Среди атакующих присутствовал начальник разведотдела армии Рогов, но он руководил только теми бойцами, до кого мог лично докричаться. Группы солдат и офицеров действовали по своему усмотрению. Град снарядов с востока немного сбавил активность немецких пушек и пулеметов, поэтому некоторым отрядам решительно настроенных солдат удалось вырваться на свободу, снося заслоны огнем ручного оружия. Однако для большинства солдат и офицеров заваленные телами гати у деревни Мясной Бор стали последним, что они увидели в жизни.

25 июня в течение дня все выходы из кольца были окончательно запечатаны. Последний приказ армии требовал пробиваться через Мясной Бор. Армия распалась на отдельные очаги сопротивления.

Замкомандующего армией вышел к партизанам, и позднее его вывезли на Большую землю. 12 июля в плен попал Власов, захваченный полицаями деревни, в которой пытался найти еды. Коллаборационисты передали его немецкому патрулю. Остатки армии либо сдавались, либо упорно продолжали поиск путей к выходу. Всего сумели вырваться примерно 11 тысяч человек с учетом всех групп, выбравшихся впоследствии. Потери 2-й ударной армии и 59-й армии (в основании котла) с мая до финала сражения составили около 55 тысяч человек погибшими и пленными. Из них по крайней мере 30-40 тысяч погибли или попали в плен в 20-х числах июня. Останки многих погибших, особенно тех, кто полег во время последних отчаянных попыток вырваться из окружения, остались там, где эти люди встретили смерть. Поисковики обнаруживают их до сих пор.

Дальнейшая судьба Власова общеизвестна. Его коллаборационистская армия так и не стала боеспособным формированием, и случаи, когда она вступала в бой с РККА, можно пересчитать по пальцам одной руки. Впоследствии Власов был пойман, осужден к смертной казни и повешен. Впоследствии делались попытки как свалить на него ответственность за поражение армии, так и объявить трагедию 2-й ударной причиной его предательства. Оба эти тезиса неосновательны. В должности командарма Власов действовал вполне рационально, не хуже, чем почти любой командующий армией на его месте. В плен он попал, когда связь со всеми боевыми частями была давно потеряна. С другой стороны, при всех ужасах окружения, он не мог увидеть там ничего нового по сравнению с трагедией Киевского котла, в котором воевал в 41-м. История предательства Власова – это в конечном счете «просто» история психологически сломавшегося человека, и пожалуй, он не кривил душой на судебном процессе, когда на вопрос о причинах перехода на сторону немцев, лаконично ответил: «Смалодушничал». В 1942 году он сделал, как ему казалось, наиболее рациональный выбор, подсказанный инстинктом выживания – и кончил позорной смертью на виселице. В конце концов, именно его новые руководители сочли нужным возвести в принцип фразу Jedem das Seine – «каждому свое» — и Власов блестяще воплотил ее в жизнь.

Некоторые группы окруженцев Второй Ударной прорывались очень затейливыми путями. Имелся, по крайней мере, один отряд, пробравшийся по немецким тылам аж в полосу соседнего фронта и вышедший к своим только в сентябре. Однако это уже успехи одиночек. 2-я ударная армия прекратила существование.

Но почему?!

Полугодовое сражение 2-й ударной армии могло стать одной из крупнейших побед РККА, но обернулось страшным поражением. У побед много отцов, поражение же всегда сирота, и все же стоит рассмотреть, каким образом произошла такая катастрофа.

Весной 1942 года многие соединения РККА попали в однотипную ловушку. Достигнутые за зиму успехи привели к появлению множества выступов линии фронта, часто – с узким основанием. Практика формирования «угловых столбов» позднее отлилась в целую серию поражений, когда такие опорные пункты становились исходными позициями для контрударов вермахта. В случае со 2-й ударной таким пунктом стала Спасская Полисть, но по тому же принципу прошло окружение 39-й армии под Холм-Жирковским, где такую же роль сыграл городок Белый. Такими же «проклятыми местами» весной 42-го стали Балаклея и Славянск под Харьковом. Словом, поражения РККА весны-лета 1942 года укладываются в общую логику: незавершенные успехи зимы обернулись кровавыми катастрофами весной и летом.

Однако к конкретной катастрофе у Мясного Бора привели конкретные решения. Как часто бывает в подобных ситуациях, мы не можем выделить одно-единственное роковое распоряжение, приведшее к общей неудаче. Да, вермахт в 1942-м в целом превосходил РККА по умению воевать, но само по себе это превосходство еще ничего не объясняет. Пусть прилагая больше усилий, теряя больше людей, РККА была уже в состоянии потрясать оборону противника. И прорыв в глубину, приведший 2-ю ударную армию почти к самой Любани, это отлично показал. Однако наступление с невзятой Спасской Полистью в тылу уже было рискованным шагом, а дальнейшие попытки атаковать, не обеспечив собственный тыл, уже отдавали авантюрой. При этом командование армией и всем фронтом постоянно металось между двумя направлениями, в итоге не решив ни одну из насущных задач: не взяты оказались ни Полисть, ни Любань. Вероятно, крупная частная операция, которая привела бы к освобождению Полисти, решила бы проблему, но проблема в том, что на нее ни разу не хватило сил, которые было бы не жалко отдать для решения конкретного вопроса. Это мы сейчас располагаем точными сведениями о том, что захватить Любань не хватало возможностей. А командованию армии, фронта и самой Ставке в каждый конкретный момент казалась решаемой задача очередным последним усилием прервать коммуникации вермахта и решить проблему радикально. Не следует думать, будто это проблема только РККА: ровно такие же попытки бросить все силы в дело и последним рывком обрушить оборону противника привели вермахт в том же 1942 году к малоизвестному котлу под Гизелью и всемирно известному котлу под Сталинградом. Однако в мае-июне это по-человечески понятное стремление привело к гибели 2-й ударной армии. В конце концов, когда уже новые командиры, Власов, Хозин и Василевский, попытались прекратить азартную гонку со смертью и плавно отвести армию из мешка, она уже слишком глубоко забралась в ловушку.

2-я ударная армия сделала очень многое для зимы и весны 1942-го. Январский удар оказался неожиданно сильным, и пусть со второй попытки чуть не опрокинул крупную немецкую группировку. Никто бы не вспомнил про узкий коридор у Спасской Полисти, если бы войскам удалось перехватить и прочно удержать дорогу у Любани. За Любанью открывался путь в тыл немецким войскам южнее Ладожского озера, и здесь даже основным силам 18-й армии вермахта было бы крайне трудно избежать разгрома. 2-я ударная не всегда проявляла мастерство, но всегда – волю к победе. Армия была близка к триумфу. Но на войне нет серебряных медалей для проигравших.

источник: https://vk.com/@norinea-gonka-so-smertu-gibel-2-i-udarnoi-armii